mercredi, 26 juin 2024

Bons à rien et prêts à tout: voici les modérés (qui ne sont pas les conservateurs)

Bons à rien et prêts à tout: voici les modérés (qui ne sont pas les conservateurs)

Gennaro Malgieri

Source: https://electomagazine.it/buoni-a-nulla-e-disposti-a-tutto-ecco-i-moderati-che-non-sono-i-conservatori/

Nous sommes assiégés par les "modérés". Réels ou supposés. Mais indéfinissables dans l'absolu. Chacun se définit à sa manière et décline cette catégorie intangible comme il l'entend. C'est aussi une façon d'être "modéré": ne pas avoir de caractère établi et reconnu. Et au final, il n'est pas irréaliste de penser que les "modérés" sont les femelles de la politique: ils souhaitent être soumis à une violence agréable. "L'idée d'être sauvées par un adversaire est toujours dans leur cœur".

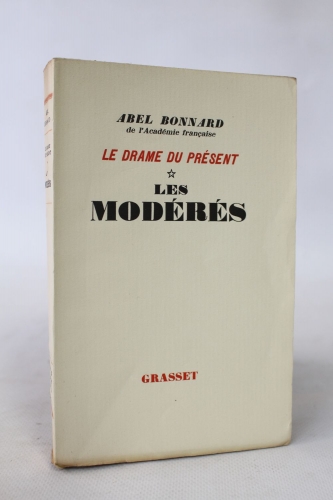

Ainsi s'exprimait Abel Bonnard (1883-1960), universitaire, poète, romancier, essayiste et homme politique français qui publia en 1936 Les modérés, livre publié en Italie en 1967 par l'éditeur Volpe et ensuite oublié. Pourtant, à sa sortie, il suscita curiosité et discussion: pour la première fois, il diagnostiquait un "symptôme" (pour ne pas dire un "mal") du siècle qui allait se répandre surtout dans l'après-guerre dans toute l'Europe et en particulier dans les pays les plus fragiles, comme l'Italie, où elle allait connaître les fastes du pouvoir incarné par des partis politiques qui, comme l'écrit Stenio Solinas dans la brillante préface de la nouvelle édition italienne des Modérés (Oaks editrice, pp.178, 14,00 €), se sont référés à la catégorie des "modérés" pour représenter "cette bourgeoisie moyenne qui espère la révolution parce qu'elle n'ose plus croire à la conservation".

Abel Bonnard.

Telle est la donnée culturellement et anthropologiquement décisive qui caractérise le modérantisme: son aversion pour le conservatisme, auquel il a aussi été assimilé à tort par les habituels benêts qui manipulent les idées comme s'il s'agissait d'eau et de farine, sans même imaginer que pour faire fructifier des éléments essentiels et primaires, il faut les faire lever.

Et les conservateurs ont été et sont le levain des sociétés ordonnées: quand on croit pouvoir s'en passer, voici que le modérantisme se substitue à eux et devient l'avocat d'une sauvagerie politique qui n'a rien à voir avec la tendance naturelle à soutenir l'organicité communautaire et, par conséquent, une agrégation civile et cohésive. Solinas note d'ailleurs que le "conservatisme impossible" en Italie provient précisément de l'incompréhension du fait que les modérés ne s'identifient pas aux conservateurs. Pour en venir à aujourd'hui, Solinas observe que "les modérés de Berlusconi se définissent comme des réformateurs et accusent la gauche de conservatisme, et les modérés de l'Ulivo puis du PDD se définissent comme tels contre l'extrémisme de leurs adversaires... Et, en somme, les conservateurs sont toujours les autres".

Mais alors, qui sont les modérés? Abel Bonnard les voit constitués en parti, un parti imaginaire ou idéal si l'on veut, "semblable à une ampoule d'eau pure, dans laquelle le profane ne voit qu'un objet insignifiant, mais où le devin intentionné voit mille scènes du passé et de l'avenir".

Lors des campagnes électorales, se souvient Bonnard, parmi les maisons fouettées des petites villes, les affiches des candidats modérés étaient celles qui entraient le moins en conflit avec l'environnement, la douceur du contexte : "Tous les mots ronflants y apparaissaient, mais comme des cadavres jetés sur une pierre tombale ; aucun ne conservait sa propre vertu. On y parlait d'ordre, sans jamais indiquer de principes ni de conditions ; de progrès, avec une volonté évidente de ne pas bouger ; de liberté, mais pour éviter toute discipline ; le seul mot de patrie impliquait des obligations acceptées avec sincérité et parfois même avec courage". Et au Parlement ? "Les modérés, se souvient Bonnard, apparaissaient comme un ramassis d'indécis, et leurs têtes tournaient au vent des discours, comme des girouettes au sommet des cheminées, obéissant à tous les zéphyrs. Ils semblaient toujours avides d'un malentendu qui leur permettrait de rattraper leurs adversaires. A la moindre phrase d'un ministre, qui ne les traitait pas trop dédaigneusement, ils l'applaudissaient avec enthousiasme. Si, par contre, l'un d'entre eux parlait en leur nom avec une certaine vigueur, ils se détournaient rapidement de lui, l'abandonnaient par leur silence, avant de l'abandonner à l'ennemi avec les "lignes de couloir".

L'attitude des modérés n'a pas beaucoup changé depuis 1936. Il faut avoir siégé au parlement au cours des dernières décennies pour confirmer l'expérience de Bonnard. Le portrait semble sortir de la plume d'un chroniqueur contemporain. Sans parler de l'esquisse morale dont l'écrivain français n'imaginait même pas qu'elle aurait pu traverser les époques et s'adapter au nouveau siècle où le modérantisme, loin de ne représenter rien de politiquement pertinent, est en réalité l'absence de sentiment politique auquel certains se raccrochent pour justifier leur présence dans la vie.

Bons à rien mais prêts à tout, les modérés que l'on voit pulluler dans les palais du pouvoir ont toujours l'air d'être sur le point de dire quelque chose de fondamental, d'incontournable, d'inévitablement intelligent. Ils sont devenus, sans le vouloir probablement, la colonne vertébrale du système politique qui, dans ses différentes composantes, est désormais modéré par habitude.

Regardez-les bien, ce sont des extrémistes prêts à tout et qui n'ont rien à voir avec la modération: "elle, dit Bonnard, est aux antipodes de ce qu'ils sont... la vraie modération est l'attribut du pouvoir : il faut y reconnaître la plus haute vertu de la politique". Elle marque le moment solennel où la force devient capable de scrupules et se tempère selon la conception de l'ensemble dans lequel elle intervient". On peut dire que ces mots sont sortis de la bouche d'Edmund Burke dans l'un de ses célèbres discours au Parlement de Dublin. Ce sont celles d'un universitaire modéré qui ne pensait pas offrir, il y a quatre-vingts ans, avec son traité politico-moral, des conseils pour reconnaître un type humain qui, hélas, sévit dans la vie publique, inondant malheureusement jusqu'à nos vies privées.

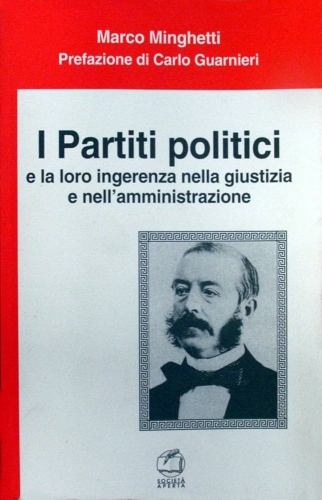

Pour tempérer ce malheur, il ne serait peut-être pas inutile de relire - puisque tout le monde est essentiellement "modéré" - l'essai en or de Simone Weil, Contro i partiti (Piano B edizioni, pp.125, €12.00), qui vient d'être réédité, dans lequel la grande essayiste française qui eut une vie brève (1909-1943) et à la pensée longue et intense, analyse impitoyablement l'inadéquation des partis et leur tendance intrinsèque au conformisme pour conclure que "le parti ne pense pas", mais crée des consensus et des passions collectives. Rédigé quelques mois avant sa mort, Weil aurait ajouté, si elle avait eu le temps de voir comment ils se réorganisaient après la guerre, que les partis sont aussi des vecteurs de corruption ; pas toujours et pas tous, bien sûr. Leur tendance à s'immiscer dans l'administration publique, cependant, n'oublions pas qu'elle a été prévue et dénoncée par Marco Minghetti dans la seconde moitié du XIXe siècle, alors que le processus du Risorgimento était en train de s'achever politiquement.

Weil affirme que le problème politique le plus urgent auquel sont confrontés les partis est double: comment offrir au peuple la possibilité d'exprimer une opinion sur les grandes questions collectives d'une part, et d'autre part, comment éviter que ce même peuple, une fois interrogé, ne soit imprégné et donc conditionné par une quelconque passion collective. Une réflexion très actuelle. Il suffit de lire les considérations sur le besoin de démocratie directe soulevé en France par l'écrivain Michel Houllebecq. L'élimination de la médiation des partis pourrait-elle favoriser le besoin exprimé par Simone Weil (et plus tôt encore en Italie par Giuseppe Rensi, pour ne citer qu'un intellectuel qui a posé très tôt le problème de la démocratie, en notant toutes les apories liées à la production du consensus) ? La réponse n'est pas simple. Mais que les partis traversent (comme le supposait l'écrivain français) une phase de crise profonde est incontestable.

Certes, un parti est une machine à fabriquer de la passion collective ; c'est une organisation construite de manière à exercer une pression sur la pensée de chacun ; son but exclusif est sa propre croissance, "sans aucune limite". Et alors ?

Weil n'indique pas d'issue. Mais elle offre une plate-forme sur laquelle articuler une nouvelle pensée politique qui dépasse la médiation des partis. Méfions-nous de ceux qui rejettent tout avec l'anathème du "populisme". Cette lecture autorise également les pages de Weil. Elle conclut, non sans raison, que presque partout "l'opération de prise de parti, de prise de position pour ou contre, a remplacé l'obligation de penser. Cette lèpre a pris racine dans les milieux politiques et s'est étendue à la quasi-totalité du pays".

Comment en finir avec cette lèpre ? Qui sait, peut-être en battant en brèche le tabou du "modérantisme" qui, comme une subtile tentation totalitaire, voudrait que tous les partis s'alignent sur la pensée unique. A bien y regarder, Abel Bonnard et Simone Weil n'étaient pas si éloignés que leurs histoires le laissent entendre.

14:16 Publié dans Littérature, Livre, Livre, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, abel bonnard, simone weil, littérature, littérature française, lettres, lettres françaises, modérés, modérantisme, théorie politique, philosophie politique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 09 juin 2017

«Modérantisme» et «refus de l'ennemi»

«Modérantisme» et «refus de l'ennemi»

Le problème est que le politicien «modéré», figure politique dominante de l’Europe occidentale contemporaine, refuse par idéalisme les évidences ci-dessus, se mettant ainsi dans l’incapacité de défendre la communauté dont il a la charge. C’est de ce grave problème que traite un récent ouvrage collectif (1). Laissant de côté l’aspect religieux du problème, également traité dans l’ouvrage, nous allons nous concentrer ici sur l’aspect politique, à l’aide d’un florilège de citations extraites de quelques-unes des contributions contenues dans cet ouvrage.

Le modérantisme

Le «modérantisme» a-t-il un rapport avec la «mesure», cette vertu que les Grecs opposaient à l’hybris? S’agit-il d’un synonyme un peu précieux de «modération»? Que nenni! Le modérantisme est une contrefaçon de la véritable modération, comme l’affirme avec force Abel Bonnard dans son fameux ouvrage Les Modérés, paru en 1936:

Bien loin de consister, comme les modérés finiraient par le faire croire, dans l’hésitation de l’esprit qui reste à la surface de toutes les idées et dans la timidité du caractère qui reste au bord de tous les actes, la modération véritable est l’attribut de la puissance: on doit reconnaître en elle la plus haute vertu de la politique. Elle marque l’instant solennel où la force acquiert des scrupules et se tempère elle-même selon l’idée qu’elle se fait de l’ensemble où elle intervient. (2)

Quelque trois quarts de siècle plus tard, Claude Polin exprime la même idée:

Comme il y a loin de la mesure à cette pusillanimité systématique qu’on peut appeler le modérantisme! (3)

Claude Polin montre aussi que le modérantisme n’est pas neutre:

Le modéré sera dans toutes les époques du côté du manche, ce qui fait que son centre a la propriété, curieuse d’un point de vue géométrique, d’être toujours au-delà ou en deçà de sa position proprement médiane. Un bon modéré est toujours un peu moins qu’au centre. Dans le monde politique moderne, qui va de plus en plus décidément vers ce qu’il est convenu d’appeler la gauche, les modérés seront à gauche, massivement et par conséquent de manière déterminante, mais en traînant les pieds. Ils seront la droite de la gauche, et non la gauche de la droite, nuance décisive! […] Le modéré est comme une girouette qui tournerait avec le vent, mais qui chercherait à lui résister: en somme une girouette rouillée. (4)

Le refus de l’ennemi

La place que doit – ou devrait – occuper l’ennemi dans la réflexion des hommes politiques est examinée par Jeronimo Molina Cano:

La finalité du politique n’est pas en soi la désignation de l’ennemi, mais le discernement du bien que toute communauté doit protéger, face à l’ennemi évidemment, mais aussi face aux ravages du temps et de la mauvaise fortune. (5)

Cependant, si la désignation de l’ennemi n’est pas le but de l’action politique, lequel consiste dans la réalisation du bien commun, elle est la condition indispensable d’une action politique réaliste:

La reconnaissance de l’ennemi politique, réel ou potentiel, et par là même la qualification comme hostile, de manière déclarée ou cachée, d’une communauté étrangère, est l’essence de toute pensée politique réaliste. «Malheur à celui qui ne sait pas qui est son ennemi!»: cette phrase n’est pas seulement un lieu commun mais aussi la plus amère des prophéties politiques. (6)

Une formule remarquable d’Abel Bonnard résume bien la contradiction dans laquelle se trouvent les politiciens «modérés» et le danger mortel qu’ils représentent pour les communautés dont ils ont la charge:

Il n’est pas de mesures auxquelles les modérés ne soient prêts à consentir, pourvu qu’ils restent au poste où ils devraient les empêcher. (7)

Exemple parfait de trahison de la communauté par un modéré: le largage de l’Algérie par De Gaulle, alors que celui-ci avait été porté au pouvoir pour maintenir l’Algérie française.

D’où vient ce pacifisme, cette «culture du refus de l’ennemi» aujourd’hui dominante en Europe occidentale? Ecoutons à nouveau Jeronimo Molina Cano:

Les raisons de l’occultation de l’inimitié, et de la réticence à accepter la possibilité qu’une communauté étrangère fasse sienne l’idée d’hostilité, sont multiples. Toutes convergent cependant vers la perte du sens de la réalité politique. […] La disparition de l’ennemi dans le discours politique, ou sa dissimulation, constitue l’un des aspects les plus caractéristiques du second après-guerre. (8)

Il est certain qu’une des causes du développement de la mentalité pacifiste réside dans le traumatisme de la Deuxième Guerre mondiale. Comme autres causes, il faut mentionner, en amont, l’idéologie des droits de l’homme et, en aval, la chute du Mur de Berlin. Quoi qu’il en soit, le pacifisme poussé jusqu’à la négation de l’existence de l’ennemi est totalement irrationnel, comme le montre Teodoro Klitsche de La Grange:

Le problème de l’inexistence de l’ennemi est à mon sens un problème absurde, parce que l’ennemi n’a pas besoin de permission de qui que ce soit pour exister. […] Le pacifisme, quand il est conséquent, a une certaine rationalité; on peut préférer la servitude à la liberté, c’est une décision possible. Mais la négation de l’ennemi n’a rien de rationnel. (9)

Dans l’article conclusif de l’ouvrage, Bernard Dumont met le doigt sur un fait capital:

L’existence de l’ennemi […] est implicite mais très effective au sein même de la partitocratie. (10)

La démocratie ne fait pas disparaître l’hostilité, elle la transfère seulement de l’ennemi extérieur vers l’ennemi intérieur, l’adversaire politique. On l’a bien vu lors des dernières élections fédérales: pour les «modérés» démocrates-chrétiens, l’ennemi public numéro un n’est ni l’Union européenne qui cherche à nous écraser à défaut de pouvoir nous avaler, ni l’immigration de masse, mais bien plutôt le seul de nos gouvernants à avoir osé désigner ces menaces réelles pour le pays.

Le modérantisme, c’est la mort.

NOTES:

1) La culture du refus de l’ennemi: modérantisme et religion au seuil du XXIe siècle, Presses universitaires de Limoges, 2007, 150 pages. Cet ouvrage est en stock à la librairie La Proue, sise aux Escaliers du Marché 17, à Lausanne. Sauf indication contraire, les numéros de page ci-dessous renvoient à cet ouvrage.

2) Abel Bonnard, Les Modérés, cité par Philippe Baillet, «Modération, modérantisme, pseudo-conservatisme: Les Modérés d’Abel Bonnard», p. 44.

3) Claude Polin, «Modération et tempérance: continuité ou antinomie?», p. 23.

4) Id., p. 28. Ces propos de Claude Polin sur les modérés rejoignent ceux de Jean-François Cavin sur les centristes: «Inconsciemment peut-être, le centre est à gauche» (Jean- François Cavin, «Du centre», Contrepoisons no 6, Cahiers de la Renaissance vaudoise, Lausanne, 2006, p. 149).

5) Jeronimo Molina Cano, «Le refus d’admettre la possibilité de l’ennemi», p. 77.

6) Id., p. 73.

7) Abel Bonnard, Les Modérés, cité par Philippe Baillet, art.cit, p. 47.

8) Jeronimo Molina Cano, art.cit., p. 79.

9) Teodoro Klitsche de La Grange, «Refus du conflit et idéalisme de la paix», p. 87.

10) Bernard Dumont, «La politique contemporaine entre grands principes et lâchetés», p. 142.

14:33 Publié dans Livre, Livre, Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, théorie politique, philosophie, philosophie politique, modérantisme, ennemi, sciences politiques, politologie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 15 novembre 2012

L’ennemi principal s’appelle modérantisme

L’ennemi principal s’appelle modérantisme

par Philippe Baillet

Ex: http://www.catholica.presse.fr/

Cet ouvrage collectif inaugure une prometteuse collection dont les premiers titres se proposent d’analyser, dans une perspective pluridisciplinaire et en faisant largement appel à des auteurs étrangers, trois attitudes produites par la situation minoritaire aujourd’hui propre aux membres des religions établies en Europe. Outre le modérantisme, sont visés le communautarisme, avec sa tentation de la contre-société, et le pluralisme religieux conjugué à l’esprit de concurrence.

[Note : cet article a été publié dans Catholica, n.98]

La culture du refus de l’ennemi. Modérantisme et religion au seuil du XXIe siècle1 : cet ouvrage collectif inaugure une prometteuse collection, la « Bibliothèque européenne des idées », dont les premiers titres se proposent d’analyser, dans une perspective pluridisciplinaire et en faisant largement appel à des auteurs étrangers, trois attitudes produites par la situation minoritaire aujourd’hui propre aux membres des religions établies en Europe. Outre le modérantisme, sont visés le communautarisme, avec sa tentation de la contre-société, et le pluralisme religieux conjugué à l’esprit de concurrence.

D’emblée, il faut féliciter les responsables de cet ouvrage d’avoir su dégager la problématique du modérantisme de la gangue de l’histoire de la démocratie chrétienne, française ou non, pour lui restituer toute sa profondeur sur le long terme. Ils manient aussi bien la loupe que la longue-vue, s’intéressant à la fois au proche et au lointain. L’intitulé des trois parties composant l’ouvrage (Histoire – Concepts – Perspectives) est à cet égard très parlant et pleinement justifié.

Au lieu de se limiter à la description ou à la dénonciation des traductions pratiques du modérantisme dans le champ politique ou religieux, il s’est agi d’abord de mettre en relief un état d’esprit, une attitude devant la vie, voire une philosophie implicite. En deçà des avatars politiques (Sillon, démocratie chrétienne, participation à la construction de l’Europe) ou religieux (théologie moderniste, instruments du compromis et de la » réconciliation »), c’est l’essence du modérantisme et de l’identité modérée — dont le caractère mouvant, difficile à saisir, n’altère en rien la capacité de nuisance — qui constitue l’objet de l’ouvrage. En effet, « depuis la politique moderne, la culture du refus de l’ennemi […] a pris forme avec une figure particulière, celle du modéré » (Jean-Paul Bled, « Présentation », p. 10). La culture en question est le produit de « l’esprit transactionnel qui prévaut dans l’immense majorité du monde catholique » (Gilles Dumont, « Problématiques du modérantisme », p. 17), esprit dont l’auteur souligne bien qu’il peut prendre au moins trois formes : la collaboration avec les « structures de péché », au nom de l’entrisme et des bonnes intentions visant à combattre et rectifier le mal de l’intérieur ; l’optimisme niais qui prétend savoir décrypter la réalité (l’ennemi est bien là, et même massivement, mais en fait c’est un ami qui s’ignore) ; enfin, option plus subtile et plus rare, le quiétisme, qui prend dans ce cas la forme du retrait du monde dans le jardin de l’intériorité, l’abandon à la Providence étant censé pallier tout le reste.

Mais avant toute enquête historique, c’est la réflexion philosophique qui doit démontrer en quoi le modérantisme est une déformation ou une caricature de la modération ou, mieux, de cette qualité éminente que le grec ou le latin nommait tempérance. Celle-ci est étroitement associée au sens de l’harmonie et de la mesure, non celui de M. Homais, mais en tant que la tempérance « c’est la conviction que le seul absolu c’est l’univers, conçu comme ce qui est tel que tout puisse y être contenu de manière harmonieuse sans qu’aucune des parties ne puisse paraître en constituer la fin propre et être cultivée comme telle sans intempérance » (Claude Polin, « Modération et tempérance : continuité ou antinomie ? », p. 25). Pour l’auteur, la tempérance n’a plus sa place dans le monde moderne, quand s’efface toujours plus la conscience de l’ordre du monde et du monde comme ordre, quand un prométhéisme encore très largement dominant malgré les aléas du « progrès » enseigne encore et toujours qu’il n’y pas d’autre ordre que celui constamment créé et recréé par l’homme. Mais Claude Polin est un philosophe qui sait aussi observer les manigances de la politique. Ainsi quand il taille aux politiciens modérés, en rappelant leurs deux règles de base, ce costume si bien ajusté qu’on le voit déjà sur le dos d’un certain président-vibrion : « La première est de présenter comme novatrices et révolutionnaires des idées qui ne fassent peur à personne, en tout cas pas au plus grand nombre, et la seconde de se tenir aussi près que possible de son concurrent et de ses discours (au point que la confusion devienne possible), tout en se présentant comme son irréductible adversaire » (p. 31).

Avec Péguy, ce sont surtout les clercs au sens propre du terme qui font les frais de la critique, parfois très incisive, à la limite même de l’invective quand l’écrivain catholique se moque de l’apparence physique des représentants du « parti dévot », ces théologiens modernistes dont il dit : « Parce qu’ils n’ont pas le courage d’être d’un des partis de l’homme, ils croient qu’ils sont de Dieu » (cité p. 35 par Laurent-Marie Pocquet du Haut-Jussé, « Péguy et les modérés »). Pour Péguy, le théologien moderniste est « l’homme qui tremble. C’est l’homme dont le regard demande pardon d’avance pour Dieu ; dans les salons » (ibid., cité p. 39). Bien qu’il faille se garder de généraliser sur la puissance plasmatrice des idées et des visions du monde, force est de constater que le modérantisme, et tout spécialement le modérantisme en matière religieuse, produit souvent des types humains immédiatement reconnaissables jusque sur le plan physique : mélange de mollesse et de suffisance, air compassé et plaintif, dignité et sérieux de commande sur le mode des huissiers annonçant, parmi les ors de la République, l’entrée du président de la Chambre dans la salle des séances. Que l’on songe par exemple à un Louis Schweitzer, ancien président-directeur général de Renault-Nissan, membre de la famille du célèbre médecin, musicologue et théologien protestant, à présent à la tête de la Halde (Haute autorité pour la lutte contre les discriminations et pour l’égalité). Il suffit de regarder un instant un personnage comme celui-là, par ailleurs richissime, pour saisir ce que signifie la subversion installée, dans ses meubles, « faisant autorité », mais se donnant toujours pour équilibrée, impartiale, au-dessus des passions et des factions. Chez ce genre de modérés, il est évident que modération rime avec tartuferie.

Toujours dans le cadre des traductions historiques du modérantisme, l’enquête se poursuit par un article (de Christophe Réveillard) sur la participation des catholiques à la construction de l’Europe, un autre (de Paul-Ludwig Weinacht) sur le même thème en lien avec les chrétiens-démocrates allemands, et un troisième (de Miguel Ayuso) montrant combien, pour l’Espagne restée « différente » jusqu’à la fin du franquisme, l’européisation a été synonyme de sécularisation accélérée. Ce sont là, en effet, autant d’exemples d’hétérogenèse des fins : les rêves d’Europe « carolingienne » entretenus par les catholiques modérés ont débouché sur un espace-Europe ouvert à tous les vents, théâtre de tous les mélanges, simple prélude au marché mondial déterritorialisé.

La partie la plus proprement politologique et théorique de ce recueil apparaît, logiquement, comme imprégnée de la leçon de Carl Schmitt, parfois aussi de son « disciple » français, Julien Freund. Qu’il s’agisse du refus d’admettre la possibilité de l’ennemi (Jerónimo Molina Cano), du refus du conflit (Teodoro Klitsche de la Grange) ou encore de l’ami extérieur et de l’ennemi intérieur (G. Dumont), plusieurs des grands thèmes chers au maître de Plettenberg reviennent ici, avec une insistance sur l’ennemi intérieur et le climat de guerre civile larvée, tous deux consubstantiels à la démocratie moderne. Le dernier auteur cité souligne la gravité encore plus forte de la négation de l’ennemi en milieu chrétien, dans la mesure où le refus du conflit est aussi négation de la présence agissante du Mal. Il introduit ainsi aux deux contributions de nature théologique, l’une (de Claude Barthe) portant essentiellement sur le domaine moral, l’autre (d’Ansgar Santogrossi) sur certaines démarches œcuméniques comme exercices de modérantisme.

Apparemment sans lien avec le modérantisme et la culture du refus de l’ennemi, les contributions de la dernière partie entendent ouvrir des perspectives de reconstruction, comme s’il s’agissait de prendre acte de l’écroulement définitif des grandes structures socio-historiques (Etat, nation, peuple) et de voir à partir de quoi il est possible de rebâtir. En fait, c’est par leur contenu « radical » qu’elles gardent une relation paradoxale avec le thème dominant de l’ouvrage. Tel est notamment le cas de la longue et originale contribution de Bernard Wicht (« Rebelle, armée et bandit : le processus de restauration de la cité »), en quête de réponses chez des penseurs qui ont dû méditer sur des situations de crise profonde : Platon, Machiavel ou encore Ernst Jünger écrivant son Traité du Rebelle six ans seulement après la défaite de l’Allemagne nazie. Par ailleurs, un thème auquel Schmitt s’était intéressé, celui du katekhon, « ce qui retient » ou « retarde » la venue du « mystère d’iniquité », revient dans la dernière contribution (de Bernard Marchadier). Selon l’interprétation de l’auteur, il y a analogie entre la Sagesse, la Vierge et la Cité, le mal retenu étant l’anomie, « le dérèglement de toutes choses dans la cité humaine » (p. 130).

Quant à l’article conclusif de Bernard Dumont (« La politique contemporaine entre grands principes et lâchetés »), il se termine par une interrogation sur la capacité des démocraties occidentales à absorber indéfiniment des contradictions de plus en plus criantes, y compris par l’entretien délibéré d’un « désordre établi » permettant au Système de se poser en ultime recours et moindre mal.

Après cette présentation détaillée, il importe de faire une réserve de caractère formel et de suggérer une piste de recherche, peu explorée dans l’ouvrage, sur les origines du modérantisme, en France du moins. La réserve porte sur le nombre de contributions. L’ouvrage aurait gagné en cohérence et en clarté, évitant chevauchements et redites, avec moins de contributions, mais plus fournies. Il faut cependant rappeler qu’il transcrit les interventions et certains débats d’un colloque. Si l’impression générale qui se dégage est que le sujet a été abordé sous de nombreuses facettes, il resterait à considérer la sociologie des modérés, quelle que soit l’époque où l’on peut à bon droit parler d’eux (depuis la fin du XVIIIe siècle, période de leur apparition, jusqu’à la récente et actuelle politique d’ « ouverture » de la majorité présidentielle à de pseudo-opposants), de même que la question d’une délimitation confessionnelle précise du modérantisme. Par exemple, le modérantisme doit-il être considéré comme un phénomène interne au catholicisme européen ou à l’ensemble du christianisme du Vieux Continent, et seulement ainsi ? Le terme de modérantisme a-t-il encore un sens lorsqu’il s’applique à des choix politiques qui n’ont plus qu’un lien très lâche avec l’héritage christiano-catholique de l’Europe ?

Toute la difficulté pour cerner le sujet nous paraît venir du fait que les modérés et le modérantisme évoluent toujours à la frontière de la sociologie et de la psychologie. Comme l’avait bien vu Abel Bonnard dans son livre de 1936, les modérés sont, en France du moins, les restes de l’ancienne société ; sociologiquement, ils se recrutent assez souvent, à date plus récente, parmi les anciennes élites (chez les descendants des notables de robe, par exemple). Mais le modérantisme, lui, est un état d’esprit, qui déborde de beaucoup les milieux des conservateurs honteux formellement catholiques. Cet état d’esprit n’en doit pas moins avoir une histoire, bien que celle-ci soit difficile à retracer. La piste de recherche que nous soumettons, dans le sillage de Bonnard, se limite à la France et consiste à suggérer que l’origine des modérés remonte à la vie de société au XVIIIe siècle, laquelle, en France, « s’est signalée par une spécieuse activité de l’esprit, et c’est par là qu’elle a pu être aussi funeste dans ses suites qu’elle était fascinante dans ses manifestations »2 . La brillante formule de Bonnard — « La France est le pays où les défauts des salons sont descendus dans les rues »3 — nous paraît pouvoir rendre compte de plusieurs traits propres au phénomène des modérés et du modérantisme : l’importance des intellectuels dans les rangs modérés ; la surestimation par ces milieux de l’intelligence discursive et ratiocinatrice, au détriment de l’intuition intellectuelle impersonnelle et de la force de caractère ; la vanité des modérés, qui, comme disait Bonnard, « complique » leur faiblesse et la rend « très nuisible » ; leur permanent complexe d’infériorité envers les opinions subversives, en ce que celles-ci leur paraissent toujours témoigner d’une plus grande énergie, cette énergie qui leur fait tant défaut ; leur inguérissable puérilité, eux qui se laissent guider, sous prétexte de briller, par « la croyance enfantine que ce qu’ils ébranlent durera toujours »4 .

A tous ces titres et à quelques autres, modérés et modérantisme apparaissent donc, toujours en bornant la réflexion à la France, comme strictement indissociables de la prédominance dans notre pays de la mentalité bourgeoise et individualiste.

Au bout du compte, qu’ils soient formellement chrétiens ou non, catholiques ou non, ce dont souffrent avant tout les modérés français, c’est de ce que l’on pourrait appeler un « déficit d’incarnation ». En ce sens, le modérantisme, porteur de la culture du refus de l’ennemi, est bien l’ennemi principal de toute tentative authentique de restauration de la cité, puisque celle-ci passe nécessairement, comme l’a bien vu Bernard Wicht, par l’apparition, par la lente et silencieuse affirmation d’une nouvelle substance humaine, donc par une véritable révolution anthropologique.

- . Bernard Dumont, Gilles Dumont et Christophe Réveillard (dir.), La culture du refus de l’ennemi. Modérantisme et religion au seuil du XXIe siècle, Presses universitaires de Limoges, Limoges, 2007, 150 p., 20 €. [↩]

- . Abel Bonnard, Les Modérés. Le drame du présent [1936], Editions des Grands Classiques, 1993, p. 99. [↩]

- . Ibid., p. 101. [↩]

- . Ibid., p. 111. [↩]

00:05 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, modérantisme, modérés, bourgeois, bourgeoisie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook