jeudi, 17 avril 2025

Nerval, l'homo viator

Nerval, l'homo viator

par Claude Bourrinet

Source: https://www.facebook.com/profile.php?id=100002364487528

Seuls les ignorants ou les sots considéreront encore Nerval comme un écrivain mineur. Longtemps, il fut tenu dans les marges de la grande littérature, non seulement dans les manuels scolaires, mais aussi par la critique. Il y a des raisons à ce mépris, qui ne tiennent pas seulement aux carences des littérateurs. Nerval fut, dans la postérité, aussi intempestif que de son vivant. Il incarne, dans une sorte de pureté effrayante, qui aboutira à la mort sordide, l’essence de la littérature, qui est l’exil.

Car non seulement il illustra, en France, un mouvement romantique, qui, dans les faits, n’était pas homogène, mais il se rattachait à un courant, à une tradition, qui excédaient un XIXe siècle qui était aussi stupide que notre époque. Il fut un antimoderne, comme la plupart des écrivains « maudits » de cet âge scientiste et industriel qui reconnut ouvertement, dans une angoisse mortelle, la mort de Dieu. Il exprima une révolte profonde, au-delà des griseries idéologiques.

Il fut influencé par le romantisme allemand, autrement plus profond qu’un romantisme français volontiers historien, politique, et qui versa en partie dans un humanitarisme benêt. Il ne lut probablement pas Fichte, l’initiateur de l’idéalisme allemand, mais il connut Novalis, Brentano et Hoffmann. Le moi est un univers, c’est l’univers, le monde. La quête de Nerval, depuis l’explosion de démence qui le projeta vers l’Étoile, le 23 février 1841, et à la suite de son échec en Orient, en 1843, devint intérieure. Là se trouvait le divin, et le cosmos (et il rejoint dans cet itinéraire Goethe, et le Faust, le deuxième, celui de l’invocation des Mères). L’Univers est un tout, qui contient, et, dans le même temps, se trouve contenu. Avec Nerval, les frontières disparaissent, entre la vie vernaculaire et cette seconde vie, aussi réelle que la première, qu’est le rêve. Il s’y meut dans un monde aux multiples labyrinthes existentiels, à la recherche des origines, de la patrie mystique, celle qui octroie l’Identité (ayant cru, un moment, la retrouver dans son enfance, anamnèse déambulatoire qui lui faisait hanter les paysages de son Valois natal – mais l’essence du Paradis, dira Proust, est d’être à tout jamais perdu). Peut-être sa condition d’homo viator est-elle, au fond, sa véritable « identité », tant dans la première vie, que dans la seconde. S’il a trouvé quelque chose, un « sens », ce n’aura été qu’en ayant toujours à chercher, et finalement à se perdre.

Il ne faut pas prendre sa folie, dont l’une des déclinaisons est justement la dromomanie, geste dérisoire de la quête, comme uniquement la manifestation d’une pathologie – ce qu’elle est, bien entendu, en partie. Le surréalisme, qui poursuivit ce que Nerval avait commencé, y voyait une initiation à la vraie vie. L’existence sans folie n’est qu’un squelette sans chair et sans âme. Nous vivons aussi bien dans une dimension « matérielle », sociale, prosaïque, que dans un rêve qui s’y épanche, selon les dimensions de notre être, de notre capacité à recevoir « poétiquement » l’enchantement du monde, comme un souffle printanier se ruant par la fenêtre. Et cela, l’écriture, c’est-à-dire la littérature, en est l’inscription incantatoire, qui « chante », qui prodigue le carmen, mais souvent, chez Nerval, un chant par moment singulièrement clair, « classique », d’une tonalité limpide, « française », rarement sujette à des éruption de lave kaïnite, quand la lave perce la croûte du langage « civilisé ».

L’écriture est magie. Elle est plus que signes socialisés sur le papier (ou l’écran), elle est aussi hiéroglyphe de secrets enfouis, qu’il faut ramener à la lumière, peut-être en trouvant la « lettre qui manque » (d’où les recherches ésotériques, théosophiques d’un Nerval, qui s’inspire de l’alchimie, de la kabbale, des « Illuminés » de l’Ancien Régime, de Ballanche, son contemporain, et de la notion fondamentale de palingénésie religieuse, de l’orphisme, de l’hermétisme, surtout du culte d’Isis, amante-mère, qui réunit ce qui a été disloqué, et rappelle obstinément à sa mémoire douloureuse sa mère tragiquement disparue). Elle est aussi instrument de métanoïa, de transformation de l’homme voué à devenir Dieu. Avec Nerval, et avant Rimbaud, l’écriture devient la voie royale de la Connaissance. Nerval, à ce titre, incarne le Voyant, qu’évoque le jeune poète aux « semelles de vent », dans l’une de ses trois lettres à Izambard. Il fut en quelque sorte son Jean le Baptiste (quoiqu’il ne faille pas oublier Baudelaire, « le premier voyant, roi des poètes, un vrai Dieu », selon Rimbaud, qui fut l’un des rares à reconnaître en Nerval un Grand de la pensée – mais Rimbaud avait-il lu Nerval ?).

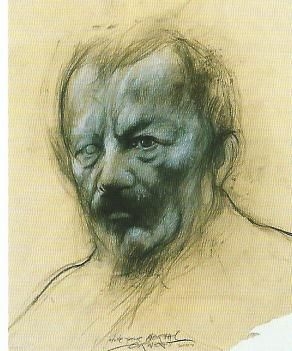

Illustration : Michael Ayrton (Britannique, 1920-1992) El Desdichado, 1944 signé et daté (en bas à gauche) huiles sur panneau.

20:29 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nerval, gérard de nerval, littérature, littérature française, lettres, lettres françaises, 19ème siècle, romantisme, poésie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 01 novembre 2024

Nerval et la fin de la France druidique

Nerval et la fin de la France druidique

Nicolas Bonnal

Sylvie a émerveillé des générations de lectrices et de lecteurs de sensibilité médiévale et romantique. C’est que ce bref roman conte la fin de la France initiatique et irréelle. Ce qui avait pu rester va être détruit (cf. Balzac qui décrit le processus dans toute son œuvre, du passage de cette France des druides et des chevaliers à celle des Macron) ou réduit à l’état de spectacle ou d’illusion (cf. cette fascination pour le théâtre ou les actrices qui caractérise Nerval).

L’arrivée du chemin de fer, machine apocalyptique dont Dostoïevski a si bien parlé dans l’Idiot (voyez mon livre) va tout modifier ; c’est la fin des distances, c’est la fin du mystère et du pèlerinage de la vie :

« Senlis est une ville isolée de ce grand mouvement du chemin de fer du Nord qui entraîne les populations vers l’Allemagne.

– Je n’ai jamais su pourquoi le chemin de fer du Nord ne passait pas par nos pays, – et faisait un coude énorme qui encadre en partie Montmorency, Luzarches, Gonesse et autres localités, privées du privilège qui leur aurait assuré un trajet direct. Il est probable que les personnes qui ont institué ce chemin auront tenu à le faire passer par leurs propriétés. – Il suffit de consulter la carte pour apprécier la justesse de cette observation. »

Citons cet extrait de Gautier que nous avions repris déjà :

« C'est un spectacle douloureux pour le poète, l'artiste et le philosophe, de voir les formes et les couleurs disparaître du monde, les lignes se troubler, les teintes se confondre et l'uniformité la plus désespérante envahir l'univers sous je ne sais quel prétexte de progrès. Quand tout sera pareil, les voyages deviendront complètement inutiles, et c'est précisément alors, heureuse coïncidence, que les chemins de fer seront en pleine activité. »

Chez Nerval le rêve est comme dans film Brazil (tourné à Marne-la-Vallée…) le seul moyen (avec le théâtre, et on aurait invoqué encore la cinéphilie dans les années soixante) de fuir la réalité et de retourner vers les lieux de la Source :

« Je me représentais un château du temps de Henri IV avec ses toits pointus couverts d’ardoises et sa face rougeâtre aux encoignures dentelées de pierres jaunies, une grande place verte encadrée d’ormes et de tilleuls, dont le soleil couchant perçait le feuillage de ses traits enflammés. Des jeunes filles dansaient en rond sur la pelouse en chantant de vieux airs transmis par leurs mères, et d’un français si naturellement pur, que l’on se sentait bien exister dans ce vieux pays du Valois, où, pendant plus de mille ans, a battu le cœur de la France… ».

Puis vient l’apparition mi-théâtrale mi religieuse d’Adrienne :

« Tout d’un coup, suivant les règles de la danse, Adrienne se trouva placée seule avec moi au milieu du cercle. Nos tailles étaient pareilles. On nous dit de nous embrasser, et la danse et le chœur tournaient plus vivement que jamais. En lui donnant ce baiser, je ne pus m’empêcher de lui presser la main. Les longs anneaux roulés de ses cheveux d’or effleuraient mes joues. De ce moment, un trouble inconnu s’empara de moi. – La belle devait chanter pour avoir le droit de rentrer dans la danse. On s’assit autour d’elle, et aussitôt, d’une voix fraîche et pénétrante, légèrement voilée, comme celles des filles de ce pays brumeux, elle chanta une de ces anciennes romances pleines de mélancolie et d’amour, qui racontent toujours les malheurs d’une princesse enfermée dans sa tour par la volonté d’un père qui la punit d’avoir aimé. La mélodie se terminait à chaque stance par ces trilles chevrotants que font valoir si bien les voix jeunes, quand elles imitent par un frisson modulé la voix tremblante des aïeules. »

On a toute la symbolique des récits du Graal que j’ai décryptée dans mon livre (anneau, blondeur, danse, baiser, brumes, tour…) grâce à des auteurs consacrés comme Guénon, Fulcanelli ou Coomaraswamy (oh, cet essai sur le fier baiser…) ; on a la référence à Dante et à l’origine avec le chant :

« À mesure qu’elle chantait, l’ombre descendait des grands arbres, et le clair de lune naissant tombait sur elle seule, isolée de notre cercle attentif. Elle se tut, et personne n’osa rompre le silence. La pelouse était couverte de faibles vapeurs condensées, qui déroulaient leurs blancs flocons sur les pointes des herbes. Nous pensions être en paradis. – Je me levai enfin, courant au parterre du château, où se trouvaient des lauriers, plantés dans de grands vases de faïence peints en camaïeu. Je rapportai deux branches, qui furent tressées en couronne et nouées d’un ruban. Je posai sur la tête d’Adrienne cet ornement, dont les feuilles lustrées éclataient sur ses cheveux blonds aux rayons pâles de la lune. Elle ressemblait à la Béatrice de Dante qui sourit au poète errant sur la lisière des saintes demeures. »

L’apparition est brève et promise au couvent (que de merveilles perdues ou sacrifiées dans ces couvents – Michelet en a bien parlé) :

« Adrienne se leva. Développant sa taille élancée, elle nous fit un salut gracieux, et rentra en courant dans le château. – C’était, nous dit-on, la petite-fille de l’un des descendants d’une famille alliée aux anciens rois de France ; le sang des Valois coulait dans ses veines. Pour ce jour de fête, on lui avait permis de se mêler à nos jeux ; nous ne devions plus la revoir, car le lendemain elle repartit pour un couvent où elle était pensionnaire… »

Sylvie la brune (ou la grecque, l’autre étant blonde et nordique) est de ce monde et souffre de l’égoïsme poétique du narrateur :

« Quand je revins près de Sylvie, je m’aperçus qu’elle pleurait. La couronne donnée par mes mains à la belle chanteuse était le sujet de ses larmes. Je lui offris d’en aller cueillir une autre, mais elle dit qu’elle n’y tenait nullement, ne la méritant pas. Je voulus en vain me défendre, elle ne me dit plus un seul mot pendant que je la reconduisais chez ses parents… »

Mais les bons parents vont nous priver d’Adrienne :

« La figure d’Adrienne resta seule triomphante, – mirage de la gloire et de la beauté, adoucissant ou partageant les heures des sévères études. Aux vacances de l’année suivante, j’appris que cette belle à peine entrevue était consacrée par sa famille à la vie religieuse. »

Il n’en reste qu’une figure.

Remontons le temps. On est sans doute dans les années 1820, sous Charles X, roi dont Stendhal pensa le plus grand bien. La France aristocrate et traditionnelle a de beaux restes :

« Quelques années s’étaient écoulées : l’époque où j’avais rencontré Adrienne devant le château n’était plus déjà qu’un souvenir d’enfance. Je me retrouvai à Loisy au moment de la fête patronale. J’allai de nouveau me joindre aux chevaliers de l’arc, prenant place dans la compagnie dont j’avais fait partie déjà. Des jeunes gens appartenant aux vieilles familles qui possèdent encore là plusieurs de ces châteaux perdus dans les forêts, qui ont plus souffert du temps que des révolutions, avaient organisé la fête. De Chantilly, de Compiègne et de Senlis accouraient de joyeuses cavalcades qui prenaient place dans le cortège rustique des compagnies de l’arc… ».

Le narrateur ne pouvait rien avec Adrienne, mais il a perdu l’amour de Sylvie (promise à l’industrie et au grand frisé) :

« Je m’excusai sur mes études, qui me retenaient à Paris, et l’assurai que j’étais venu dans cette intention. « Non, c’est moi qu’il a oubliée, dit Sylvie. Nous sommes des gens de village, et Paris est si au-dessus ! ». Je voulus l’embrasser pour lui fermer la bouche ; mais elle me boudait encore, et il fallut que son frère intervînt pour qu’elle m’offrît sa joue d’un air indifférent. Je n’eus aucune joie de ce baiser dont bien d’autres obtenaient la faveur, car dans ce pays patriarcal où l’on salue tout homme qui passe, un baiser n’est autre chose qu’une politesse entre bonnes gens… »

Pourtant la belle grecque a mûri :

« Je l’admirai cette fois sans partage, elle était devenue si belle ! Ce n’était plus cette petite fille de village que j’avais dédaignée pour une plus grande et plus faite aux grâces du monde. Tout en elle avait gagné : le charme de ses yeux noirs, si séduisants dès son enfance, était devenu irrésistible ; sous l’orbite arquée de ses sourcils, son sourire, éclairant tout à coup des traits réguliers et placides, avait quelque chose d’athénien. J’admirais cette physionomie digne de l’art antique au milieu des minois chiffonnés de ses compagnes… »

C’est Nietzsche qui évoque cette observation du voyageur Cicéron sur la beauté athénienne…

Vient la grande scène : on rend visite à la tante et on va remonter dans le Temps, dans le vrai Temps, celui d’avant 89 (époque sur laquelle il ne faut pas trop se faire d’illusions, voir Taine) :

« Je la suivis, montant rapidement l’escalier de bois qui conduisait à la chambre. – Ô jeunesse, ô vieillesse saintes ! – qui donc eût songé à ternir la pureté d’un premier amour dans ce sanctuaire des souvenirs fidèles ? Le portrait d’un jeune homme du bon vieux temps souriait avec ses yeux noirs et sa bouche rose, dans un ovale au cadre doré, suspendu à la tête du lit rustique. Il portait l’uniforme des gardes-chasse de la maison de Condé ; son attitude à demi martiale, sa figure rose et bienveillante, son front pur sous ses cheveux poudrés, relevaient ce pastel, médiocre peut-être, des grâces de la jeunesse et de la simplicité. »

La vieille tante s’émeut et nous aussi car on atteint le sommet de la prose française (comme disait Jean Richer, père de mon ami et préfacier Nicolas, l’œuvre de Nerval ne compte pas par sa quantité mais par sa magie) :

« La tante poussa un cri en se retournant : « Ô mes enfants ! » dit-elle, et elle se mit à pleurer, puis sourit à travers ses larmes. – C’était l’image de sa jeunesse, – cruelle et charmante apparition ! Nous nous assîmes auprès d’elle, attendris et presque graves, puis la gaieté nous revint bientôt, car, le premier moment passé, la bonne vieille ne songea plus qu’à se rappeler les fêtes pompeuses de sa noce. Elle retrouva même dans sa mémoire les chants alternés, d’usage alors, qui se répondaient d’un bout à l’autre de la table nuptiale, et le naïf épithalame qui accompagnait les mariés rentrant après la danse. Nous répétions ces strophes si simplement rythmées, avec les hiatus et les assonances du temps ; amoureuses et fleuries comme le cantique de l’Ecclésiaste ; – nous étions l’époux et l’épouse pour tout un beau matin d’été. »

La fin du livre est plus sombre et Nerval compte ses ruines avec une émouvante référence à Byzance, qui accueillit les Saxons en fuite après 1066 :

« Cette vieille retraite des empereurs n’offre plus à l’admiration que les ruines de son cloître aux arcades byzantines, dont la dernière rangée se découpe encore sur les étangs, – reste oublié des fondations pieuses comprises parmi ces domaines qu’on appelait autrefois les métairies de Charlemagne… »

Le narrateur revoit Adrienne, mais comme actrice :

« La scène se passait entre les anges, sur les débris du monde détruit. Chaque voix chantait une des splendeurs de ce globe éteint, et l’ange de la mort définissait les causes de sa destruction. Un esprit montait de l’abîme, tenant en main l’épée flamboyante, et convoquait les autres à venir admirer la gloire du Christ vainqueur des enfers. Cet esprit, c’était Adrienne transfigurée par son costume, comme elle l’était déjà par sa vocation. »

Il revoit Sylvie qui va se jeter dans les bras du « grand frisé » (un suspect, ce Nerval ?) et s’adonne à l’industrie des gants :

« Elle soupirait et pleurait, si bien que je ne pus lui demander par quelle circonstance elle était allée à un bal masqué ; mais, grâce à ses talents d’ouvrière, je comprenais assez que Sylvie n’était plus une paysanne. Ses parents seuls étaient restés dans leur condition, et elle vivait au milieu d’eux comme une fée industrieuse, répandant l’abondance autour d’elle. »

On est loin de la Fiancée du Cantique des cantiques :

« Mon frère de lait parut embarrassé. J’avais tout compris. – C’est une fatalité qui m’était réservée d’avoir un frère de lait dans un pays illustré par Rousseau, – qui voulait supprimer les nourrices ! – Le père Dodu m’apprit qu’il était fort question du mariage de Sylvie avec le grand frisé, qui voulait aller former un établissement de pâtisserie à Dammartin. Je n’en demandai pas plus. La voiture de Nanteuil-le-Haudoin me ramena le lendemain à Paris. »

Balzac a parlé très prosaïquement des illusions perdues ; et ici :

« Telles sont les chimères qui charment et égarent au matin de la vie. J’ai essayé de les fixer sans beaucoup d’ordre, mais bien des cœurs me comprendront. Les illusions tombent l’une après l’autre, comme les écorces d’un fruit, et le fruit, c’est l’expérience. Sa saveur est amère ; elle a pourtant quelque chose d’âcre qui fortifie, – qu’on me pardonne ce style vieilli. »

La fin arrive sur un ricanement :

« J’oubliais de dire que le jour où la troupe dont faisait partie Aurélie a donné une représentation à Dammartin, j’ai conduit Sylvie au spectacle, et je lui ai demandé si elle ne trouvait pas que l’actrice ressemblait à une personne qu’elle avait connue déjà. – À qui donc ? – Vous souvenez-vous d’Adrienne ? Elle partit d’un grand éclat de rire en disant : « Quelle idée ! » Puis, comme se le reprochant, elle reprit en soupirant : « Pauvre Adrienne ! elle est morte au couvent de Saint-S…, vers 1832. »

La France des origines c’est terminé. La suite est chez Flaubert ou chez Céline.

Sources:

https://www.sos-grannygeek.com/wp-content/uploads/2020/03...

https://www.vousnousils.fr/casden/pdf/id00180.pdf

https://www.amazon.fr/Perceval-reine-%C3%A9tudes-litt%C3%...

16:01 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : gérardde nerval, nerval, nicolas bonnal, lettres, lettres françaises, littérature, littérature française, 19ème siècle |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook