mardi, 25 novembre 2025

Le moment Nerval, une crise dans le destin européen

Le moment Nerval, une crise dans le destin européen

Claude Bourrinet

Gérard de Nerval incarne parfaitement l'oscillation entre l'étreinte de la limite – discipline rationnelle, concept astreint, expression dirigée, ethos mesuré -, et la dynamique transgressive du dire, de l'émotion, de l'esprit, du rêve, de la folie, de la quête, balancement qui caractérise l'Occident depuis la Grèce préclassique jusqu'au romantisme historique et au-delà. On peut, comme Northrop Frye, George Steiner, ou René Girard, par exemple, évoquer un romantisme intemporel (comme l'est aussi, du reste, le classicisme). Autant dire que l'exploration de l'oeuvre nervalienne se prête singulièrement à une auscultation de l'Occident à la recherche de son identité, du moins de l'un de ses deux pôles dialectiques. Nerval incarne précisément cette crise où l'Occident ne peut plus rester le même, et où il lui faut se transmuer en ce qu'il est peut-être profondément: une fascination de l'illimité, une plongée vertigineuse, mortelle ou rédemptrice, dans ce gouffre qu'est l'homme.

Le moment Nerval, une crise dans le destin européen

La révolution romantique

L’œuvre de Nerval apparaît, en France, plus peut-être que celle d’un Chateaubriand ou d’un Hugo – nous verrons pour quelles raisons -, comme l’enregistrement enfiévré de la secousse sismique que fut la « crise de la conscience occidentale » de l’ère dite – selon la terminologie européocentrée des historiens - « contemporaine ». Précipitée par la déchirure révolutionnaire, elle fit suite à celle du XVIIe siècle, qui avait ébranlé l’Europe « baroque » par la critique dissolvante de la religion, de l’autorité de l’Église et de la tradition, commotion résultant de l’émergence de la science, du relativisme et du scepticisme hédoniste. Après les Guerres de religions, on s’efforça d’y faire face, avec plus ou moins de succès, par un surcroît de contrainte idéologique, étatique, et stylistique. Le classicisme mit de l’ordre dans les esprits, sinon dans le langage. Or, le romantisme fut le jaillissement d’une lave incandescente qui déforça et submergea le corset tellurique perclus de dogmes rationalistes, mais de plus en plus décrépits, dont la France des Lumières, des gazettes et des salons parisiens, avait ceintré l’Europe. La secousse se prolongea dans le symbolisme ; le surréalisme, après la convulsion dadaïste, en fut l'achèvement « existentiel », peut-être provisoire. Car le soulèvement spirituel qui avait presque tout emporté excédait les limites de l’art, et nous remue encore.

Afin de saisir le « cas Nerval », non sous un angle réducteur, par une polarisation sur la dimension littéraire (comment le classer ?), ou clinique (les circonstances sordides de son suicide … ou de sa « folie »), il est nécessaire d’opter pour un ouverture plus "civilisationnelle", en menant une analyse philosophique, théologique, religieuse et théosophique, et en prenant en compte le constat de la rupture entre le Divin et l’homme menacé d’un assèchement radical de sa présence au monde.

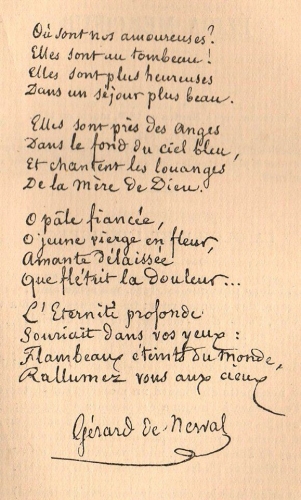

Dans la « suite » de poèmes intitulée « Le Christ aux Oliviers », Nerval s’inspire de Jean-Paul Richter, de son roman Siebenkäs (1796-1797) : Rede des toten Christus vom Weltgebäude herab, dass kein Gott sei ; « Discours du Christ mort depuis l'édifice du monde, qu'il n'y a pas de Dieu », œuvre souvent appelée "Le Songe" en français, et traduite partiellement par Madame de Staël. Nerval place en épigraphe ces deux vers de Jean-Paul : Dieu est mort ! le ciel est vide… / Pleurez ! enfants, vous n’avez plus de père ! Au XIXe siècle, on entérine l’idée de la « Mort de Dieu » ( id est le Dieu « judéo-chrétien » sur qui pèse, du reste, le lourd soupçon d’avoir tué le « Grand Pan », le christianisme étant, selon Marcel Gauchet, la religion de la sortie de la religion).

Cette idée du « désenchantement du monde » (Max Weber ; Entzauberung der Welt), qu’incarne, si l’on ose dire, le cadavre du Dieu fait Homme (ainsi Dostoïevski fut-il frappé par le tableau d’Holbein représentant le corps rigidifié au regard vitreux du Christ martyrisé), hante l’Occident. Et, au fond, on pourrait penser qu’il s’agit-là, peut-être, d’un signe, d’une marque propre à l’identité occidentale, car le nihilisme semble se présenter déjà, sous certains aspects (la contingence absolue et angoissée des mortels, ou le « Crépuscule des dieux », et l’idée de Fin du monde – ou d’un monde), dans la Weltanschauung des Indo-européens ou des cultures sémitiques. Ce serait envisageable s’il n’existait le même mythème, d’une sorte de cataclysme final - ekpurosis, déluge, extinction du Soleil, ou toute autre déclinaison apocalyptique- (donc d’effondrement de l’Ordre et de dilution du Sens), dans la plupart des civilisations extra-eurasiatiques – idée obsédante qui nous travaille encore maintenant. Il est vrai que l’idée de renaissance cyclique, ou, plus rarement, de parousie (après parfois une période de souffrance), est affirmée dans tous les cas. Et pour des romantiques comme Nerval, l’espoir d’une palingénésie, de la métamorphose des dieux et des religions, idée que Pierre-Simon Ballanche avait soutenue, permet de ne pas perdre tout espoir.

Ainsi, en un premier temps, Nerval témoigne-t-il de la tentative réitérée depuis plus d’un siècle, face à une religion sclérosée et décadente, vidée de sa substance mystique, de recouvrer le lien rompu entre le Ciel et la Terre, de retrouver la lettre perdue de la langue cosmique, de récupérer l’âge d’or. Par voie de conséquence, le « péché » - qu’il ne faut pas appréhender dans un sens religieux, mais mythique - le « Mal » par conséquent -, c’est l’Exil, la perte, la séparation, hantise d’un homme dont la mère, qu’il connut à peine, alla trouver la mort, en 1810, dans un pays glacé comme l’enfer dantesque.

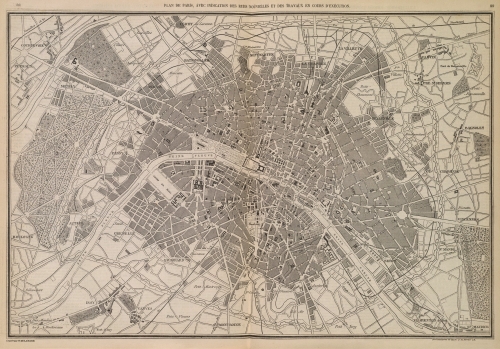

Cette bolgia infernale, où reposent, inapaisées, les cendres maternelles, est la prémonition d’une société de deuil. La révolution industrielle déshumanise le monde par le productivisme et la marchandise dissolvante. Les villes tentaculaires vont rassembler une humanité déshéritée, massifié, indifférenciée, mécanisée, par opposition à une campagne encore authentique, enracinée, différenciée, mais, elle aussi, de plus en plus rongée par l’esprit de gain et de fabrique, même dans ce vieux pays du Valois, où, pendant plus de mille ans, a battu le cœur de la France. Certes, la Fin du monde se présente, sous le roi bourgeois (et surtout en Grande Bretagne, qui profile l’avenir de l’Occident), selon des apparences moins grandioses que celles proposées par les traditions eschatologiques. Elle promet d’être plutôt froide, glaçante, et interminable, un long cauchemar. Et surtout, elle est descendue à un étiage sordide, radicalement sécularisé, Elle se traduit par un changement social profond, quasi anthropologique, dont l’homo œconomicus est l’acteur, personnage amoindri d’un âge de fer et de charbon, où Sylvie ne confectionne plus de dentelle (« on n’en demande plus, dans le pays ») : - Que faites-vous donc?» Elle alla chercher dans un coin de la chambre un instrument en fer qui ressemblait à une longue pince. « Qu'est-ce que c'est que cela ? — C'est ce qu'on appelle la mécanique; c'est pour maintenir la peau des gants afin de les coudre. — Ah! vous êtes gantière, Sylvie? — Oui, nous travaillons ici pour Dammartin, cela donne beaucoup en ce moment …

Paradoxalement, Nerval balance entre un progressisme inspiré par les Lumières – mais à vrai dire, du bout des lèvres, comme un réflexe idéologique acquis, ou peut-être parce que les Illuminés dont il a écrit la vie, dans l’ensemble, croyaient en un avenir délivré de l’étouffoir chrétien -, et un pessimisme profond devant les dégâts causés par la modernité.

Dans le même temps où il se désole, par exemple, de la disparition du vieux Paris, les urbanistes louis-philippards n‘ayant pas attendu la curée Haussmannienne pour tailler en pièce la cité médiévale, il partage, avec un romantisme d’opposition, une autre acception du « Mal », à rebours de la religion officielle, se traduisant par une admiration fervente pour la révolte de Satan, (moi, qui suis feu issu de feu, le premier ange à avoir été façonné), que Jésus a vu « tomber du ciel comme l’éclair », ou la rébellion des Titans réfractaires à la tyrannie de Zeus. Nerval avait conté, dans la relation de son voyage en Orient, l’insoumission d’Adoniram, amant de la Reine de Saba, Balkis, victime de Salomon, et grand architecte, sculpteur génial, artiste maudit, maître du Feu. Tous ces factieux mythiques incarnent le progrès, comme Prométhée. Hiram et la Reine de Saba sont tous deux des figures majeures de la Franc-maçonnerie, dont Nerval était proche.

Toutefois, il ne faudrait pas exagérer l’engagement politique de Nerval qui, non seulement, est loin d’être constant, si l’on signifie par là qu’il aurait partagé les rêves républicains d’un renversement insurrectionnel, mais, quand, par aventure, on le constate, par exemple à la suite des Trois Glorieuses, on discute encore de son sérieux. Il ne fut souvent ajusté à ce monde, qu’il ne pouvait ignorer, car il côtoyait l’escouade des Bousingots, que de manière fort lâche, contingente. Mais cet emballement très contrôlé par une discrétion, une timidité, et une propension à la rêverie devenues proverbiales, ne dura qu’un temps fort bref. Les inductions réalisées par l’analyse de son œuvre permettent de définir, chez lui, une ferme opposition à toute censure (littéraire, morale, religieuse...), mais aussi un scepticisme idéologique non moins solide. Il réagissait en écrivain pour qui publier, chercher, penser, s’exprimer, est une respiration vitale, et un gagne-pain. Toujours est-il qu’il éprouvait une indifférence certaine à l’égard des dissensions politiques du moment, même en pleine révolution, en 1848, et qu’il a eu recours à l’aide ministérielle de la monarchie de Juillet, après 1840, pour se rendre en Orient, ou pour régler les frais de son hospitalisation, non qu’il appuyât le Roi-poire, mais parce que la vraie vie était ailleurs.

La voie du rêve

Ainsi Nerval ne propose-t-il pas de système, ni politique, ni métaphysique, et n’essaie-t-il pas de concevoir une mythologie structurée et cohérente, hormis en soulignant ses affinités avec Orphée, et surtout dans son insistance sur la figure d’Isis (qui peut d’ailleurs se décliner en avatars féminins, telles Artémis, Vénus, la Vierge, etc, véritable leitmotiv mystique, puisé dans le vaste corpus ésotérique de la théosophie néoplatonicienne égyptomaniaque). Loin d’être intellectualisée – ce qui ne signifie pas qu’il n’y mette de la méthode et une certaine lucidité logique -, son entreprise de réappropriation de l’Être, de la plénitude, pourvue de multiples facettes, ésotérique, théosophique, théurgique, occultiste, métaphysique, philosophique, part du sujet, désormais central depuis la cassure du XVIIe siècle, en plongeant, à la suite des romantiques allemands, en-deçà de la Raison, dans la deuxième vie qu'est le rêve (et les surréalistes suivront).

La théologie des Pères de l’Église et des docteurs scolastiques, englobait l’homme dans le tout cosmique. Adam et Eve avait été créés après le Cosmos (le péché originel est véritablement la révolte du sujet contre l’étau bienveillant d’un Dieu jaloux de son omnipotence, instaurant ainsi une dissonance, une sécession, un schisme dans l’Ordre divin). L’Un précédait, dans l’ordre de procession plotinienne, l’Intellect, l’âme et les sens (les dernières paroles de Plotin sont : « Je m’efforce de faire remonter ce qu’il y a de divin en moi à ce qu’il y a de divin dans l’univers »). Le microcosme était le reflet du macrocosme. Le sujet n’était pas central. L’anthropologie du monde traditionnel est holiste. En revanche, la centralité du sujet appartient à un monde éclaté, émietté, individualiste, orphelin : la solitude de l’homme face au cosmos est absolue, comme l’a constaté, avec des accents désespérés, un Pascal.

Le chemin de Nerval est très long, très ancien, archaïque, c’est une longue boucle, comme disent les randonneurs, non sans à-pics. Il renoue avec l'hellénisme des mythes, présents par exemple dans de nombreux poèmes des Chimères (Car la Muse m’a fait l’un des fils de la Grèce). Ces mythes, les "physiciens" (ceux que l’on nomme maintenant les « présocratiques ») de la Grèce préclassique, avaient tenté de s’en défaire en fondant une explication rationnelle du monde et de l’homme, et en distinguant globalement l'univers en deux dimensions, celle du Logos, et celle du sensible, du mouvant.

Le terme physis serait particulièrement approprié à la vision poétique de Nerval, car il s’agit-là d’une nature qui n’est pas du tout celle que la science moderne étudie et modifie (celle qui est objet de l’arraisonnement théorique et pratique du sujet), mais la totalité des phénomènes, de ce qui apparaît et se déploie pour former un monde. Mais ce qui le différencie des « sages » de l’époque pré-classique de la Grèce, c’est une irrationalité qui accompagne sa démarche ésotérique : ce qui apparaît (φαίνω, phaino, « apporter à la lumière, faire briller, remplir de clarté, briller, être brillant, resplendissant, devenir évident, être amené à la lumière... »), se déploie, cache le secret, et le révèle en même temps, mais seulement à l’initié. Nerval est plus proche des mystes d’Éleusis, que des Ioniens ou des Éléates, et il est dionysiaque, tout autant qu’apollinien, surtout orphique...

Enfin Platon vint. Réinterprétant le monisme de Parménide, dont il reprend la notion d’Être parfait, éternel, immuable, source de ce qui est, il a consacré la distance, entre le monde des sensations fuyantes et insaisissables, dégradées (celui des phénomènes selon Héraclite), et le monde des Idées, des essences, du Bien, lesquels sont subsumées, selon le néoplatonisme, au IIIe siècle, sous l’Un, par le mode de la procession, systématisant ainsi la hiérarchie ontologique platonicienne.

On sait que le nominalisme du XIVe siècle, dont l’illustre représentant est Guillaume d’Ockham, de l’Université d’Oxford, opposé à Thomas d’Aquin et à Duns Scot, confina les « Universaux » dans la sphère sémantique des signes (sémiotique), des noms, des structures mentales, des concepts, instaurant une rupture radicale entre les signifiants, les signifiés (le discours, la parole, la langue, le concept, la « représentation ») et les essences, le référent, qu’il fût « intérieur », ou « extérieur ». Et au fond, n’est-ce pas la condition de l’œuvre fictionnelle, d’être close et autoréférentielle ? Ainsi n’avons-nous plus accès à une gnose, à la connaissance absolue et initiatique des choses divines (qui relève désormais de la foi, de la théologie), ni aux réalités extra-mentales. C’était ainsi placer le problème de l’accès au « vrai », au niveau épistémologique, de l’étude de la constitution des sciences, ou de la connaissance en général (c’est ainsi que sont jetées les bases lointaines de la méthode analytique et logique anglo-saxonne). S’en trouvaient limités les pouvoirs cognitifs de l’homme – bornes relativisées par une approche empirique orientée vers les particularités, du singulier. Ainsi naquit l’Occident moderne, selon Foucault, Cassirer, Gilson, Guitton, et d’autres...

Deux ou trois siècles plus tard, ce nouvel « instrument » oxonien d’investigation du monde des phénomènes, trouvera un champion en Francis Bacon, dont le Novum Organon scientiarum – 1620 - tire les conséquences pratiques du rejet de l’aristotélisme. Dans le même temps, la mathématique constitue, en quelque sorte, après la tabula rasa cartésienne, une arkhê ferme pour étayer la science des Temps modernes. Les révolutions scientifiques du début du XVIIe siècle auront une portée utilitariste revendiquée et des conséquences politiques : la subjectivation, nécessairement centrée sur l’individu, donnera, explicitement ou implicitement, aussi bien l’absolutisme (Hobbes, « homo homini lupus est ») que la démocratie potentielle (Descartes, « […] la puissance de bien juger et distinguer le vrai d'avec le faux, qui est proprement ce qu'on nomme le bon sens ou la raison, est naturellement égale en tous les hommes »). Le baroque part du bas pour aller vers le haut toujours plus inaccessible ; il est vision humaine, d'un homme soudain perdu dans le cosmos. Montaigne a pris acte : ne reste plus que l'homme relatif, et il faut essayer d'en être heureux. Les jésuites ont essayé d'aménager la demeure, par une sorte de tranquillité active (Saint François de Salles, qui doit tant à Montaigne), suscitant l’indignation de Pascal.

Ambivalent, le baroque donne une structure « culturelle » à la reconquête des esprits et des cœurs par l’Église catholique, mais il est aussi une aspiration violente à la liberté. Il préfigure le romantisme. L’aristocratie, dès la deuxième moitié du quattrocento, à partir du triomphe européen de la Renaissance et des grandes chevauchées italiennes, désirait ressusciter les Grands Hommes de l’Antiquité, les héros mythologiques grecs et romains, ou bien les preux de Charlemagne (ceux de la Matière de Bretagne étant passés de mode au XVIe siècle) – ainsi Boiardo, avec l’Orlando innamorato (1483), L’Arioste, avec son Orlando furioso (1516), et Le Tasse, avec sa Jérusalem délivrée -, tendance qui allait perdurer tout au long du XVIIe siècle, comme une réplique concurrente de divinisation royale, dont l’achèvement fut l’apothéose solaire de Versailles. Ces chimères épiques et tragiques, héroïques et flamboyantes, que Nerval n’aurait pas désavouées, destinées à se transmuer en œuvres opératiques ou en romans à clés, étaient impuissantes devant la froide nécessité socio-politique. Elles inspireront les chefs de la Fronde ou des guerres étrangères : c’étaient souvent les mêmes, comme Condé-Cyrus, mais les duchesses et comtesses n’avaient pas voulu être en reste sur ce chapitre glorieux.

Au début du siècle, après le chaos des Guerres de religions, Henri IV, ayant remis de l’ordre, du moins provisoirement, et le Cardinal Rouge ayant pris la suite, la mise en pratique des intuitions absolutistes développées par Bodin dans La République, s’imposait, en attendant leur réalisation complète avec Louis Le Grand. La contre-Réforme oriente les esprits dans les principes d’obéissance. Les poètes, dans les salons, notamment celui de la marquise de Rambouillet, se font arrangeurs de syllabes et joueurs mondains. Peu à peu, la nouvelle noblesse de cour, pénétrée par la bourgeoisie riche, prend le contre-pied des aristocrates du XVIe siècle, qui étaient animés par un esprit affranchi. Malherbe est venu et a initié ce qui allait devenir le classicisme, cette autodiscipline de l’art, faite de rétention, d’ascèse, d’appauvrissement de la langue et de contraintes consacrées par la création de l’Académie française en 1635, entreprise – souvent hasardeuse- de domestication des intelligences et des talents. Les règles, au théâtre, s’imposeront dans les années 30, ainsi que les « poètes grammairiens », les « docteurs en négative », comme le dénonce Mlle de Gournay.

La révolte poétique sera l’expression du refus d’une entreprise littéraire cornaquée par la Ragione di Stato, dont l’incarnation despotique est Richelieu. Les champions de la rébellion en seront, dans le domaine théâtral, Hardy, le grand Corneille lui-même, avant qu’il ne se plie, avec génie, aux règles, et en poésie, Régnier, anti-conformiste, individualiste original, Théophile de Viau, libertin converti, qui, bien que « moderniste », avait toujours sous sa plume le mot de « franchise », mort à 36 ans après avoir été mis au cachot par les cagots, Boisrobert, sévère envers un siècle voué à l’argent, Saint-Amant, La Ménardière, qui célébra « le grand Ronsard », le concettiste Tristan… Tous ces écrivains sont des êtres de plein air, des amants de la liberté, de la libre expression de soi (comme Angélique, cette Fille du Feu), sans laquelle il n’est pas de noblesse. Même Sorel, le satirique qui ne l’aimait pas, louait « l’âme véritablement généreuse ».

Et il n’est pas d’auteur exprimant mieux cette aspiration qu’Honoré d’Urfé, qui a donné à la France l’exquis roman pastoral L’Astrée, qu’il situe dans le Forez, au milieu des bergers et des druides. Rien de plus étranger à l’ancien ligueur catholique que la médiocrité. Il prône une éthique platonicienne, fondée sur l’amour, le sublime, l’enthousiasme, la générosité, tous mouvements de l’âme et du cœur qui portent le fini vers Dieu. Honoré d’Urfé, c’est l’anti-Descartes, le négateur de l’esprit géométrique. Racan le suivra dans ses Bergeries, célébrant l’âge d’or. Mais l’Astrée est une utopie dans un siècle qui s’adonne à l’intérêt, à l’utilité, à l’ambition calculée, à la ruse, à la mathématique appliquée.

Face à une modernité triomphante, celle de la Raison, le baroque, lui-même paradoxalement mouvement d’« avant-garde », se manifeste comme la prise hyperbolique d’une réalité vaine et fuyante, un tourbillon frénétique de sensations exaltantes ou mortelles, l'ivresse angoissée au cœur du vide, et la conviction que la vie, comme l’affirme Calderón de la Barca, se joue sur une scène, sur El Gran Teatro del Mundo : La vida es sueño. Quelle est donc la sagesse de Sigismond, jeune héritier du trône (ce roi dépossédé, comme Nerval l’héritier inconsolé d’un lointain empereur...), prisonnier du roi Basile (encore un thème nervalien!)? Même si l’existence est irréelle, si vraiment je rêve – comme un fou ?, et que rien ne prouve la réalité de ce que je crois avoir la consistance du réel, si bien que j’ai l’impression de vivre tout en rêvant, et de rêver, tout en vivant (« La vie est un songe, et les songes eux-mêmes ne sont que des songes »), j’agirai comme si c’était réel, fût-ce en rêve, c’est-à-dire avec honneur et humilité. Il est possible d’être maître de soi, même dans le songe. L’affirmation du moi transcende toute détermination psycho-sensorielle et mentale, tous les ancrages aux mondes possibles. Il est un absolu, telle la folie.

Au XVIIIe siècle, la séparation, dans l’ordre de l’épistémologie (que puis-je connaître?) entre l’homme et le monde qui lui est « extérieur », entre le phénomène et le noumène, comme dit Kant, entre ce que notre « conscience », générée par nos structures cognitives, perçoit, appréhende, et la « chose en soi », inaccessible, est admise, du moins dans certains cercles philosophiques (cela n’empêche pas le commun des mortels d’agir naïvement comme si le monde était « réel », et il aurait été bien surpris, ce jedermann, qu’on tentât de le persuader qu’il en fût autrement =. Cependant, l’idéalisme allemand va essayer de résoudre le problème de cette dichotomie en faisant abstraction du noumène.

La Wissenschaftslehre (« Doctrine de la science »), est publiée en 1794. Fichte pose le moi comme fondement du monde, jetant ainsi les bases de ce que sera plus tard la phénoménologie. La réalité n’existe pas en-dehors de la conscience. Aucune frontière n’est destinée à interdire la création. Le rêve s’offrait ainsi à l’investigation du Je. Novalis en parsème son œuvre. Pour Friedrich Schlegel, il est un moyen d’accéder à des réalités supérieures. Gotthilf Heinrich Schubert en analyse la symbolique. Avec l’idéalisme allemand, les spéculations sur la fusion de l’art et du réel (de Novalis à Wagner) seront récurrentes (1). On ne connaît pas exactement la liste des romantiques germaniques que Nerval a pu étudier, et s’il a lu les idéalistes – Kant, Fichte, Schelling, Hegel – comme Madame de Staël l’avait fait. Il ne maîtrisait pas suffisamment la langue allemande pour aller loin, bien qu’il traduisît, outre Faust, plusieurs poètes allemands (Goethe lui-même, Schiller, Klopstock, Burger, Jean-Paul Richter etc.). Le romantisme français, comme le fait remarquer Julien Gracq, n’« a que très vaguement connu » le romantisme allemand, et a, dans l’ensemble, hormis Nodier et Nerval, parfois Hugo, méconnu la dimension infinie de l’être intérieur, pour se « pay[er] de menue monnaie [...] : médiévalisme, orientalisme, inauthentique charme des nuits de lune, petites mélancolie des crépuscules », à l’exception du « sens tragique, inexorable, de la pesée de l’histoire - ignoré de l’Allemagne de Kant et de Hegel » (Préface de Henri d’Ofterginden, de Novalis).

Toujours est-il que, pour Nerval, et du reste pour la plupart des romantiques, le Je est la source de toute connaissance et expérience. Mais il élargit ces plongées davantage que quiconque, jusqu’à l'"infra-conscient", dans les racines mêmes de ce qui fait « image », dont la nature cachée laisse pressentir des mystères, et peut-être même des divinités, des monstres, ou des lieux habités par les ancêtres, aussi graves que la réalité et peut-être plus denses, lestée d’une charge spirituelle plus forte que dans la vie éveillée. Car, par « infra-conscient », il faut comprendre le rêve, mais, lorsqu’on lit Nerval, on voit qu’on va aussi profondément que le fit Freud, lequel, on s’en souvient, suscita une admiration enthousiaste de Breton, en 1920, à la grande surprise du psychanalyste (au prix d’un malentendu, car, pour Breton, et, plus tard, dès 1924, les surréalistes, comme pour Nerval, l’explicitation du rêve, ou de tout récit profondément intériorisé, ne vise pas à guérir d’une psychopathologie, à s’en délivrer, mais à retrouver le monde, à l’habiter). Selon Nerval, il s'agit d'un Réel aussi tangible et existentiel que le monde de l'éveil, la balance égale entre le monde physique de la veille et l’aisance du sommeil, dit René Char. Le « Réel », la Poésie, donc, mise en pratique. La Poésie, c’est la vraie vie, excédant, ô combien, le graphisme de la feuille imprimée.

Toute cette manifestation subversive est dirigée contre la conception cartésienne de l'intellect, instrument de maîtrise, de domination de la nature. Le sensible, que Descartes considérait, à la suite de Platon, comme menteur, devient source de vérité, non seulement le sensible extérieur (les paysages, la beauté des choses, la musique etc., souvent mêlés de la mémoire des mythes et des souvenirs littéraires ou picturaux), mais aussi le sensible intérieur, qui est un continent inexploré, immense, qu'il faut parcourir pour restaurer le divin, et réanimer les anciens dieux et déesses, ainsi que les Titans révoltés. Le rêve est en effet sensation de monde qui mène jusqu’à l’origine de toute chose, qui offre la clé ouvrant à la vraie vie. "Je crois à la résolution future de ces deux états, en apparence si contradictoires, que sont le rêve et la réalité, en une sorte de réalité absolue, de surréalité, si l'on peut dire ainsi." (André Breton, Manifeste du Surréalisme (1924)).

Nerval et l’écriture

Ainsi, une fois donc qu'on a parcouru la voie labyrinthique des œuvres de Gérard de Nerval, et qu'on pense, non sans quelque vanité, en être sorti, s'aperçoit-on bien vite qu'il est inutile de fonder la connaissance qu'on croit obtenir de lui sur les données, fiables ou non, qu'abandonnent à notre curiosité des documents divers sur sa vie, dûment enregistrés par les multiples instruments taxinomiques que possèdent les archives de la police, de la société des Lettres ou de la vie civile. Il échappe à la classification, et déborde les discours qui voudraient le fixer au mur de la critique comme un papillon.

Nerval est tout poésie, c'est-à-dire création, et avant tout de lui-même – c’est peut-être là source de fatalité et de tragédie - ; son identité erratique suit les méandres de son écriture. Ce mystère s’est inscrit dans sa mort. Son suicide, à l'aube du 26 janvier 1855, dont les causes vraisemblables s'imposent au bon sens – la misère, la maladie, le froid extrême (-20°), la nuit angoissante, la solitude, l’abandon -, demeure néanmoins de tous ses actes le plus énigmatique et le plus paradoxal, si l'on s'en rapporte aux accents lumineux et positifs de la fin d'Aurélia, œuvre posthume, notons-le, qui survit à sa mort biologique, non sans ironie hoffmannienne.

La situation de Nerval devant son œuvre manifeste un autre rapport au mot que la transparence naïve que louait le classicisme bannissant le trouble et le désordre. Il avait donc, dès 1828, touché par le charisme du « prophète » Hugo, embrassé la cause romantique. Plus profondément, il prit au sérieux le cahier des charges de la littérature, avant qu’elle ne subît, dès la Grèce classique du Ve siècle, l’opprobre de contredire la rationalité philosophique, scientifique, ou technique. Le romantisme va bien au-delà des mérites que l’« École » française lui accorda : le sens de l’Histoire, la liberté, l’imagination, la révolte, et même, à Paris et en Italie surtout, la tentation humanitariste et politique. Certes, la Révolution, plus que le royalisme qui, du reste, fut aussi rétif face à lui que les libéraux voltairiens, fut au fond le véritable ébranlement par lequel la passion s’immisça dans les cerveaux échauffés. Chateaubriand lui doit beaucoup, et jamais Nerval ne la renia. Saisissant même les romantiques allemands, et certains Illuminés, comme Louis-Claude de Saint-Martin, en France, qui espérait l’instauration d’une nouvelle religion, à la place du christianisme, elle ouvrait tous les possibles.

Pourtant, il faut aller chercher beaucoup plus loin les sources de la subversion romantique, et l’on retrouvera Nerval, qui est de son temps tout en l’excédant.

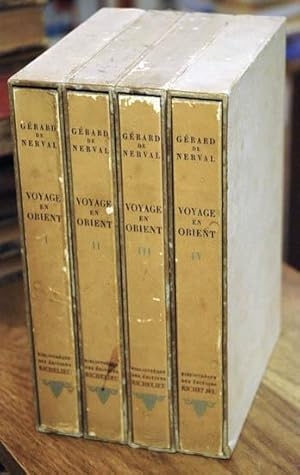

Nerval tenta, en décembre 1842, le retour aux sources, l’Exil volontaire, réponse décidée à la crise qui l’avait abattu en février 1841, le « Voyage en Orient » (dont on sait qu’il fut plus réécrit, que donné tel quel), la quête des origines du Divin, de la naissance de la Lumière et de la Sagesse. Ex Oriente Lux. Il y chercha la hiérogamie, le Dieu Soleil, la coïncidence de tous les contraires, de la femme et de l’homme, de l’homme et du Divin, de la Nuit et du Jour, de l’Est et de l’Ouest, du Feu et de la Poussière, de l’ascension et de la chute, de la base et du sommet, du passé et du présent. Mais il ne parvint pas à la conscience unificatrice. Tout échec mûrit. Il en garda une vérité : l’Orient se trouve au seuil de la maison, dans « le lit du poète », affirme-t-il. Pour Nerval, de retour d’Orient, le « chemin » de la demeure est d’abord le sol natal, le Valois, dont il essaiera de (re)trouver le cœur, la mémoire, et en même temps son identité profonde. Après l’épreuve du voyage, de l’étranger, de l’étrange, il faut que le poète « apprenne maintenant », comme l’écrit Heidegger à propos du poème Souvenir, de Hölderlin, « le libre usage de ce qu’il a en propre ». Mais ce sera encore une épreuve vaine.Les vrais paradis sont les paradis qu'on a perdus, affirme Proust. Définitivement. Pourtant, le secret se situe encore plus proche de soi, au plus profond de soi-même. Novalis le dit : « Le chemin mystérieux mène vers l’intérieur ».

La quête intérieure

Revenons à Platon. Le « tournant platonicien », comme on le sait, bannit le poète de la Polis, comme fauteur d’erreur, susceptible donc de gâcher l’esprit des jeunes éphèbes. Son statut privilégié, que l’on note par exemple chez un Pindare, chez les Inspirés de l’âge préclassique de la Grèce, et qui semblait prévaloir depuis au moins Homère et Hésiode, fut soudain déchu, quand les Muses furent accusées de mentir. La poésie, premier langage de l’Occident, était le pont entre l’Olympe et les humains. Elle s'opposait à la prose, promue langue philosophique par Platon. Les « théologiens » (philosophes) pré-socratique usaient d’une langue qui se rapprochaient de la poésie. La poésie est versification, utilisation de l’allégorie, de la métaphore, codification qui lui montre sa mission mystique, d’établir un espace commun entre dieux et hommes. Ce n’est pas une utopie, comme le sera la République des Lettres de la Renaissance, ni l’Arcadie, mais une hétérotopie, un monde réel, autre (nous retrouverons cette dimension, mais dans le domaine du rêve), où les Muses servent d’intermédiaires entre les dieux et le poète « inspiré » s’adressant à un public pour qui l’existence des dieux ne fait aucun doute. La muse met en parole – ennepe ( ἄνδρα μοι ἔννεπε Μοῦσα ; « Muse, dis-moi l’homme ») – le message venu d’ailleurs. A partir de Platon, qui ne jurait que par la « géométrie », Calliope n'eut plus la prétention de servir de médiation entre le vates et le Divin, et se contenta d’orner la vie, comme une figure rhétorique.

La période hellénistique, alexandrine, fut une ère de rationalisation plus ou moins désacralisante de la poésie, malgré Théocrite. Et aussi malgré Virgile, qui l’entra dans le vaste corpus mystique du néo-pythagorisme. Mais le classicisme latin, volontiers scolaire, héritier de l’alexandrinisme, poli par la paideia, formateur du citoyen eruditio et institutio in bonas artes, eut tendance à réduire le poète à l’état d’artifex, de facteur de versification. La poésie, la langue poétique, s’afficha comme τέχνη, jusqu’à un âge encore assez récent. Rimbaud, déjà, s'en désolait : Voici de la prose sur l’avenir de la poésie -Toute poésie antique aboutit à la poésie grecque ; Vie harmonieuse. — De la Grèce au mouvement romantique, — moyen-âge, — il y a des lettrés, des versificateurs. D’Ennius à Théroldus, de Théroldus à Casimir Delavigne, tout est prose rimée, un jeu, avachissement et gloire d’innombrables générations idiotes ....

Marc Fumaroli avait, dans l’un de ses ouvrages brillants d’érudition, L'Age de l'éloquence : Rhétorique et «res literaria» de la Renaissance au seuil de l'époque classique, souligné combien un passage du Dialogue des orateurs, de Tacite - vers 102 ap J.C. - proposait aux Romains lettrés, entérinant l’inutilité civique de l’art oratoire dans un régime qui étouffait la liberté républicaine, désormais désuète, de nouvelles perspectives – le bonheur apolitique du locus amoenus, comme vita nova de l’honnête homme. Cette utopie bucolique et poétique, celle de Théocrite et de Virgile, qui avaient écrit dans un cadre monarchique, celle aussi du Cicéron du Jardin et de la Bibliothèque, sera restituée à la Renaissance, et l’Arcadie de Jacopo Sannazaro va nourrir l’imaginaire humaniste, puis baroque, jusqu’au romantique Rousseau, que Nerval idôlatra.

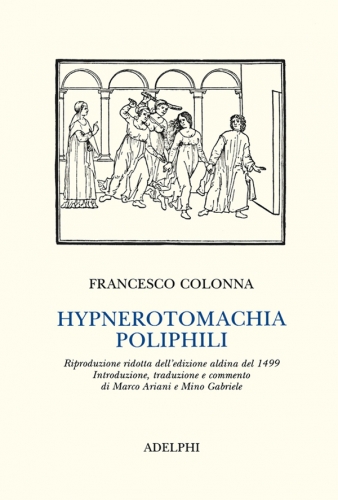

C’est aussi en 1499 que le fameux libraire-imprimeur vénitien Aldo Manuce édite l'Hypnerotomachia Poliphili, de Francesco Colonna, œuvre quasi onirique qui irrigua l'imaginaire européen, la littérature et l’art des jardins, jusqu'à Nerval, et dont l'esprit habite le merveilleux tableau de Watteau, Pèlerinage à l'île de Cythère (car il s'agit véritablement d'un périple sacré, pareil aux mystères antiques), que l’on retrouve, romancé ou rêvé, dans Sylvie, ainsi que dans Le Grand Meaulnes, Ce fut un retournement inouï, qui nous ouvrit à un monde intérieur, loin de tout engagement civique. Nerval, même s’il évoque des figures historiques, et parfois effleure, comme par inadvertance, en passant, pour ainsi dire, les évènements d’actualité, parfois tragiques, est dans un territoire en marge, hors de l’Histoire. Il partagea très vite, avec maints romantiques qui s’étaient illusionnés sur les promesses des Trois Glorieuses, la déception, et même le dégoût, qu’inspira alors la politique.

Mais s’il faut retrouver des précédents, à ces Écoles buissonnières si pleines de charmes, on peut remonter aux guerres civiles qui déchirèrent l’Urbs, et aboutirent à l’Empire, à ces Latins qui défièrent la virtus romaine exigeant qu'on ne devînt homme (uir, quiris) qu'en servant, les armes à la mains, dans les légions, aux confins de l'Univers, pour reculer ou défendre les frontières de l'Empire, ou bien sur le forum, en se donnant à la Res publica. Le fil d’or de la passion, asociale (Tristan et Iseut) et néanmoins dévoilement de vérité, court de Catulle à Baudelaire, en passant par Tibulle, Properce, Ovide, Pour aggraver le cas de ces déserteurs, l’amour est considéré comme le cœur de l’existence, dans une société guerrière qui l’appréhende comme une maladie, comme une déchéance. C’était anticiper. Plus tard, beaucoup plus tard, le troubadour Guiraut Riquier affirmera : « Non es hom senes amor valens » , « On ne peut avoir de valeur sans l'amour ». Amour, alors, fut cette torture merveilleuse, qui permit de découvrir les abysses jusque-là insondés du cœur humain, et prépara cette Odyssée où Nausicaa serait devenue la véritable héroïne d’Homère, et Aurélia l’inspiratrice d’un livre bouleversant, à nul autre pareil. Les chantres de l’amour passion, ou mystique, abondent (et, au XIIIe siècle, avons-nous bénéficié, peut-être, de l’apport raffiné de la poésie arabe, qui influença les Fidèles d’amour - dont l’existence est hypothétique -, source lyrique et ésotérique de la Vita nuova, de Dante) : Apulée et son exquis Âne d'or, puis les troubadours, Chrétien de Troyes, la Matière de Bretagne, Shakespeare, L'Astrée, d'Honoré d'Urfé, Madame de La Fayette, Les Lettres portugaises de Guilleragues, Stendhal, Nerval, etc. L’éros devint le plus sérieux concurrent de l’agapè chrétienne. « Elle n'est sujette, la nature, à s'illuminer et à s'éteindre, à me servir et à me desservir que dans la mesure où montent et s'abaissent pour moi les flammes d'un foyer qui est l'amour, le seul amour, celui d'un être. » (André Breton ; L’Amour fou) .

Bref, ce que l’Europe recouvra, avec le romantisme, c’est, en déliant les entraves de la convenance littéraire, qui tenaient le cœur en captivité, la saveur du grand large, le goût de l’infini et de la liberté, dont l’amour est comme l’allégorie.

Il ne fallut donc pas attendre la déchéance de Casimir Delavigne – inspirateur, au demeurant, du jeune Gérard, avant 1828 – pour que resurgît la poésie « grecque » : la Renaissance ranima l'étincelle mystique, par le revif de l'orphisme et du néoplatonisme, sève d'un ésotérisme qui va nourrir en partie les Temps modernes, ainsi que, subrepticement, l'inspiration nervalienne. Entre-temps, le souffle irradiant de la Bible, toujours sous braise depuis la destruction du Temple, mais désormais incandescent, fut attisé par la Réforme et le catholicisme inspiré, parfois soupçonné d’hérésie ou de saveur ésotérique, réfractaire à la « Philosophie ». A côté de la Raison démonstrative, de plus en plus dominatrice en Europe, et la contrariant, la « raison du cœur » rafraîchit la haute poésie, celle des prophètes, offrant à l'imagination et à la passion le Sturm und Drang qui lui était nécessaire, c'est-à-dire l'instinct de liberté et le sentiment de l'infini, dans le monde extérieur et au-delà, mais surtout dans l'intériorité de l'esprit, dans le rêve où se joignent microcosme et macrocosme, et où les contraires coïncident. Face à une civilisation de plus en plus froide et desséchée, sujette aux emballements matérialistes et à la réserve sceptique, on put ainsi redevenir prophète, vates, vaticinateur, et, pourquoi pas, magicien, ou brigand au grand cœur. Ou Illuminé. Ou Voyant. Et ce fut le Romantisme.

La « folie », une voie initiatique

Toutefois, l'œuvre de Nerval n'est pas, à la manière romantique, un épanchement, une confession lyrique, un abri pour le moi, mais le théâtre tragique de son élaboration, de son accomplissement, de son exaucement, dans l'angoisse et la joie. Le verbe est créateur de sens. Il réalise son sens, il est performatif, et c'est pourquoi il est dangereux. Il suit intimement, sans écart, les sinuosités du labyrinthe de la vie, et les éclairs de rêves. Il est lui-même lueur révélante, apocalyptique, illuminante, si l’on ose cette tautologie, et dédale où se dissimule le minotaure, ou bien grotte où s'ébattent les nymphes. Il est la clé qui force le sens, l'Absolu, l’Éternité, le Salut. Mais il est incomplet : il faut trouver la lettre qui manque ; chercher, toujours, sans fin, au-dessus de l'abîme.

Et l'on voit ce qui, soudain, change avec Nerval, et annonce un nouveau continent de la connaissance. Au lieu de se laisser happer par le monde des images, par les visions, de se perdre dans le gouffre de la folie, il tente de maîtriser cet « épanchement », avec une volonté remarquable et poignante, et non seulement d'en considérer les terribles merveilles comme un univers réel, au même titre que celui d'ici, de la terre lourde et laborieuse, mais d'en tirer toutes les leçons, d'en explorer les arcanes pour trouver la lumière. Rappelons l'émouvant et fameux aveu de Baudelaire, pourtant guère prolixe au sujet d'un poète si proche de lui dans le temps et dans l’inspiration, dans la tonalité, répondant au calembour injurieux de Veuillot, qui, dans L'Univers du 3 juin 1855, avait écrit que Nerval avait non pas spiritualisé, mais alcoolisé sa vie : « Qui ne se rappelle les déclamations parisiennes lors de la mort de Balzac, qui cependant mourut correctement ? — Et plus récemment encore, — il y a aujourd’hui, 26 janvier, juste un an, — quand un écrivain d’une honnêteté admirable, d’une haute intelligence, et qui fut toujours lucide, alla discrètement, sans déranger personne, — si discrètement que sa discrétion ressemblait à du mépris, — délier son âme dans la rue la plus noire qu’il put trouver, — quelles dégoûtantes homélies !... »

Nerval est peut-être l'être le plus pieux que le XIXe siècle eut sécrété. Dans Aurélia, il indique « les causes d'une certaine irrésolution [les principes de la Révolution, le rationalisme, le scepticisme voltairien] qui s'est souvent unie chez [lui] à l'esprit religieux le plus prononcé ». Il est passé à côté de son temps, et pourtant, il est l'âme d'un âge où la divinité a définitivement quitté la terre désormais désertifiée des hommes, comme l'est la Cythère de 1843, la Cérigo occupée par les Anglais, que surplombe, sur une colline desséchée battue par le clapotis de la Mer de Crète, cette Crète où Ariane dévide son fil, un pendu qui se voit de loin. Il clame dans le désert, en affrontant, dans son propre esprit, le nihilisme qui le ronge comme un monstre chimérique sorti du chaos.

L'expérience du rêve, liée à celle de la nostalgie des origines, transmute sa trajectoire en initiation, en « glissement vers le mythe », comme dit Albert Béguin. C'est retrouver l'aube de l'humanité, l'épanchement du rêve dans la vie réelle, et les déesses, les dieux rendus à la visibilité, à la vénération qui leur est due ; c'est l'expansion du moi, au-delà de la faute originelle, de la mort, de la souffrance, de la solitude, vers une dimension universelle qui concerne l'humanité entière et son destin. Se sauver est retrouver l'harmonie, lui redonner vie, peut-être même rappeler les dieux sur terre, et reconstituer l'Arcadie, l'âge d'or, une nouvelle Cythère, parée d'un amour printanier.

Non sans péril, celui de haute mer. Albert Béguin le rappelle : « Ceux qui se risquent à ces explorations intérieures en ramènent des œuvres singulières et durables, qui conservent de leur auteur, non point son être accidentel et périssable, mais son essence et sa figure mythique. Ils cherchent à rejoindre le plan profond où se déroule, non plus leur propre histoire terrestre, mais leur destinée éternelle. Comme le mystique, ils paient de l'anéantissement de leur personne la plongée dans la nuit. » Heidegger le dit de même : « La détresse en tant que détresse nous montre la trace du salut. Le salut é-voque le sacré. Le sacré relie le divin. Le divin approche de Dieu. / Ceux qui risquent plus appréhendent, dans l’absence de salut, l’être sans abri. Ils apportent aux mortels la trace des dieux enfuis dans l’opacité de la nuit du monde. »

Nerval dit de lui-même, dans Promenades et Souvenirs : « Je suis du nombre des écrivains dont la vie tient intimement aux ouvrages qui les ont fait connaître. » En vérité, Wege – nicht Werke : « Des chemins, non des œuvres », comme écrivait Heidegger quelques jours avant sa mort. Nerval reprocha à Alexandre Dumas de ne produire que des articles de consommation, des objets de divertissement. Lui, expérimentait. Ses livres étaient des quêtes risquées, des jeux d’arène dangereux où danse la corne du taureau. Lorsqu’avec lui, on évoque la « littérature », il est capital de s’enlever de l’esprit l’acception courante, triviale, de ce mot.

Être tout « littéraire », c’est-à-dire rêve, est une autre façon d’affirmer sa folie. Dans une Lettre à Mme Dumas, il s’indigne: "...Mais comme il y a ici des médecins et des commissaires qui veillent à ce qu’on n’étende pas le champ de la poésie aux dépens de la voie publique [ Nerval évoque la sempiternelle dénonciation de la littérature – vaine, inutile, nuisible – de la part des êtres positifs, ayant pieds sur terre, qui œuvrent pour le Bien commun, et mettent l’utilité pratique, celle des économistes et des banquiers, au-dessus de toute la beauté du monde – qui, le rappelle Gautier, ne sert à rien ], on ne m’a laissé sortir et vaguer définitivement parmi les gens raisonnables que lorsque je suis convenu bien formellement d’avoir été malade, ce qui coûtait beaucoup à mon amour-propre et même à ma véracité. Avoue ! avoue ! me criait-on, comme on faisait jadis aux sorciers et aux hérétiques, et pour en finir, je suis convenu de me laisser classer dans une affection définie par les docteurs et appelée indifféremment théomanie ou démonomanie dans le Dictionnaire médical. À l’aide des définitions incluses dans ces deux articles, la science a le droit d’escamoter ou réduire au silence tous les prophètes et voyants prédits par l’Apocalypse, dont je me flattais d’être l’un ! Mais je me résigne à mon sort, et si je manque à ma prédestination, j’accuserai le docteur Blanche d’avoir subtilisé l’esprit divin. »).

Nerval proteste contre la version clinique, et met l'accent sur la dimension "poétique" (existentielle, en vérité), sur la "voyance", à la suite des romantiques allemands comme Novalis. La "folie" (liée au rêve) est un autre nom pour désigner la création "poétique" (ces deux mots sont des pléonasmes), mais aussi le véritable royaume de la vie humaine, qui ne correspond pas au domaine restreint et restrictif de la conscience "diurne", trop mesquine et trompeuse. La vérité se trouve à l'intérieur de l'être humain, et le monde extérieur est le résultat de la projection de ce contenant trop inexploré. Évidemment, pour un scientifique comme le docteur Blanche (portant très ouvert, adepte de méthodes douces et intelligentes), c'est là une perception entachée de suspicion. Dans les faits, nous ne nous en apercevons pas, mais nous sommes des fous, nous vivons comme des fous. Certes, des fous qui se parent d'un costume "raisonnable", pour donner le change. A moins que nous ne soyons des rêveurs qui croient, parfois, ne pas rêver.

La littérature rend visible, lisible, réelle, cette « folie ». L’île de Calypso, l’antre du Cyclope, dans l’Odyssée, la Terre du Milieu, du Seigneur des anneaux, l’Enfer, de Dante, sont lestés de plus de réalité, de présence (parousia) que le décor urbain évanescent, exsangue et fantomatique de nos besoins erratiques, qui, de la maison au supermarché, de la voiture au bureau, ornent notre vacuité existentielle ; et Julien Sorel, Hamlet, Rastignac, le Grand Meaulnes, Rodion Romanovitch Raskolnikov, Erec et Enide, Don Quichotte (ce proto-Nerval), Madame Bovary, Bouvard et Pécuchet, sans parler du pharmacien Homais, et même, dans les Évangiles, Pierre, Paul, ou Jean, existent davantage, que mon voisin, ou que le ministre de l’économie du moment, et me sont peut-être comme des étoiles à suivre, ou à ne pas suivre. Ils sont la réalité, en vérité. Peut-être la plus authentique, celle qui possède un sens. Ne dit-on pas que les femmes du peuple montraient Dante du doigt, considérant le teint cuivré de son visage comme le témoignage irréfutable de son séjour en Enfer ? Elles avaient la foi du charbonnier. Combien ont cru que Malraux avait participé à la guerre civile de 1927, à Shanghai, et qu’il avait même été l’un des chefs de l’insurrection ? Ernst Jünger, quant à lui, entre deux coups de feu, lisait avec passion le Roland furieux, de L’Arioste. « Je veux dire que l’héroïsme, pour moi, naissait davantage d’une expérience littéraire que d’une effective et concrète possibilité de vie. » Il tint ses propos en 1995, à l’occasion de sa centième année.

Les paysages mentaux et le théâtre de nos songes, tout « imaginaires » qu’ils soient, peuplent davantage, même le jour, la salle obscure de notre existence, que ce que l’on appelle la « réalité », mais qui ne se résout qu’à une cascade de données sans signification véritable. Et nous ne sommes essentiellement cette « folie » : grande ou petite.

Note:

(1) « Après toutes ces citations poétiques, je puis moi aussi me permettre d’employer une image. La vie et les rêves sont les feuillets d’un livre unique : la lecture suivie de ces pages est ce qu’on nomme la vie réelle ; mais quand le temps accoutumé de la lecture (le jour) est passé et qu’est venue l’heure du repos, nous continuons à feuilleter négligemment le livre, l’ouvrant au hasard à tel ou tel endroit et tombant tantôt sur une page déjà lue, tantôt sur une que nous ne connaissions pas ; mais c’est toujours dans le même livre que nous lisons. »

[…]

« Si l’on se place, pour juger des choses, à un point de vue supérieur au rêve et à la vie, on ne trouvera dans leur nature intime aucun caractère qui les distingue nettement, et il faudra accorder aux poètes que la vie n’est qu’un long rêve. »

Arthur Schopenhauer, Le monde comme volonté et comme représentation, 1819 (mais la publication n'en a été faite, en France, qu'en 1886.

15:48 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : gérard de nerval, littérature, littérature française, lettres, lettres françaises, poésie, 19ème siècle, romantisme, romantisme français |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 17 avril 2025

Nerval, l'homo viator

Nerval, l'homo viator

par Claude Bourrinet

Source: https://www.facebook.com/profile.php?id=100002364487528

Seuls les ignorants ou les sots considéreront encore Nerval comme un écrivain mineur. Longtemps, il fut tenu dans les marges de la grande littérature, non seulement dans les manuels scolaires, mais aussi par la critique. Il y a des raisons à ce mépris, qui ne tiennent pas seulement aux carences des littérateurs. Nerval fut, dans la postérité, aussi intempestif que de son vivant. Il incarne, dans une sorte de pureté effrayante, qui aboutira à la mort sordide, l’essence de la littérature, qui est l’exil.

Car non seulement il illustra, en France, un mouvement romantique, qui, dans les faits, n’était pas homogène, mais il se rattachait à un courant, à une tradition, qui excédaient un XIXe siècle qui était aussi stupide que notre époque. Il fut un antimoderne, comme la plupart des écrivains « maudits » de cet âge scientiste et industriel qui reconnut ouvertement, dans une angoisse mortelle, la mort de Dieu. Il exprima une révolte profonde, au-delà des griseries idéologiques.

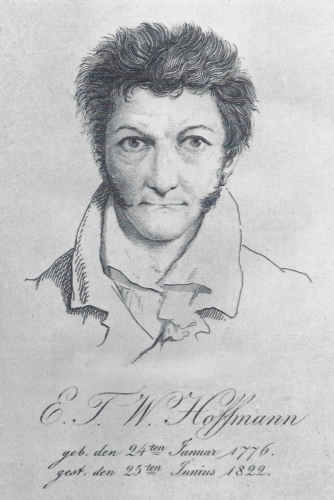

Il fut influencé par le romantisme allemand, autrement plus profond qu’un romantisme français volontiers historien, politique, et qui versa en partie dans un humanitarisme benêt. Il ne lut probablement pas Fichte, l’initiateur de l’idéalisme allemand, mais il connut Novalis, Brentano et Hoffmann. Le moi est un univers, c’est l’univers, le monde. La quête de Nerval, depuis l’explosion de démence qui le projeta vers l’Étoile, le 23 février 1841, et à la suite de son échec en Orient, en 1843, devint intérieure. Là se trouvait le divin, et le cosmos (et il rejoint dans cet itinéraire Goethe, et le Faust, le deuxième, celui de l’invocation des Mères). L’Univers est un tout, qui contient, et, dans le même temps, se trouve contenu. Avec Nerval, les frontières disparaissent, entre la vie vernaculaire et cette seconde vie, aussi réelle que la première, qu’est le rêve. Il s’y meut dans un monde aux multiples labyrinthes existentiels, à la recherche des origines, de la patrie mystique, celle qui octroie l’Identité (ayant cru, un moment, la retrouver dans son enfance, anamnèse déambulatoire qui lui faisait hanter les paysages de son Valois natal – mais l’essence du Paradis, dira Proust, est d’être à tout jamais perdu). Peut-être sa condition d’homo viator est-elle, au fond, sa véritable « identité », tant dans la première vie, que dans la seconde. S’il a trouvé quelque chose, un « sens », ce n’aura été qu’en ayant toujours à chercher, et finalement à se perdre.

Il ne faut pas prendre sa folie, dont l’une des déclinaisons est justement la dromomanie, geste dérisoire de la quête, comme uniquement la manifestation d’une pathologie – ce qu’elle est, bien entendu, en partie. Le surréalisme, qui poursuivit ce que Nerval avait commencé, y voyait une initiation à la vraie vie. L’existence sans folie n’est qu’un squelette sans chair et sans âme. Nous vivons aussi bien dans une dimension « matérielle », sociale, prosaïque, que dans un rêve qui s’y épanche, selon les dimensions de notre être, de notre capacité à recevoir « poétiquement » l’enchantement du monde, comme un souffle printanier se ruant par la fenêtre. Et cela, l’écriture, c’est-à-dire la littérature, en est l’inscription incantatoire, qui « chante », qui prodigue le carmen, mais souvent, chez Nerval, un chant par moment singulièrement clair, « classique », d’une tonalité limpide, « française », rarement sujette à des éruption de lave kaïnite, quand la lave perce la croûte du langage « civilisé ».

L’écriture est magie. Elle est plus que signes socialisés sur le papier (ou l’écran), elle est aussi hiéroglyphe de secrets enfouis, qu’il faut ramener à la lumière, peut-être en trouvant la « lettre qui manque » (d’où les recherches ésotériques, théosophiques d’un Nerval, qui s’inspire de l’alchimie, de la kabbale, des « Illuminés » de l’Ancien Régime, de Ballanche, son contemporain, et de la notion fondamentale de palingénésie religieuse, de l’orphisme, de l’hermétisme, surtout du culte d’Isis, amante-mère, qui réunit ce qui a été disloqué, et rappelle obstinément à sa mémoire douloureuse sa mère tragiquement disparue). Elle est aussi instrument de métanoïa, de transformation de l’homme voué à devenir Dieu. Avec Nerval, et avant Rimbaud, l’écriture devient la voie royale de la Connaissance. Nerval, à ce titre, incarne le Voyant, qu’évoque le jeune poète aux « semelles de vent », dans l’une de ses trois lettres à Izambard. Il fut en quelque sorte son Jean le Baptiste (quoiqu’il ne faille pas oublier Baudelaire, « le premier voyant, roi des poètes, un vrai Dieu », selon Rimbaud, qui fut l’un des rares à reconnaître en Nerval un Grand de la pensée – mais Rimbaud avait-il lu Nerval ?).

Illustration : Michael Ayrton (Britannique, 1920-1992) El Desdichado, 1944 signé et daté (en bas à gauche) huiles sur panneau.

20:29 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nerval, gérard de nerval, littérature, littérature française, lettres, lettres françaises, 19ème siècle, romantisme, poésie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 05 novembre 2020

Eloge de l'enchantement - Notes sur les Romantiques allemands

Luc-Olivier d’Algange:

Eloge de l'enchantement

Notes sur les Romantiques allemands

Le romantisme allemand fut à la fois une quête et une humeur. La quête romantique, au moins dans ses préférences, semble mieux connue que son humeur. Par des ouvrages didactiques, parfois hostiles, plus souvent hélas que par les œuvres, nous nous sommes formés, en France, une idée du Romantisme allemand comme d'une quête de l'irrationnel, d'un culte de la Nature et des forces obscures, d'un environnement de brumes et de forêts sur fond d'orchestrations wagnériennes. Nous savons de ces romantiques qu’ils écrivirent des romans d'initiation, qui s'aventurent du côté de l'orient et des arcanes du monde invisible. Les mieux informés, enfin, savent que les romantiques allemands furent aussi des philologues, des naturalistes, des mythologues qui eurent le souci de recueillir des contes et des légendes et d'esquisser une méditation sur la communauté de destin des Allemands.

La quête romantique, toutefois, ne se laisse pas distinguer de son humeur, qui ne se trouve que dans les œuvres, et relève d'une réalité plus subtile, plus impondérable que les « notions » dont la collecte peut satisfaire l'universitaire mais laisse ne suspens celui qui voudrait, lui aussi, « romantiser » avec les Romantiques, faire siennes leurs aspirations et leurs découvertes; ce qui est sans doute la seule manière de lire qui vaille mieux que l'ignorance.

Avant d'être une théorie, un système, s'il le fut jamais, le Romantisme allemand fut une façon d'être. Pour savants qu'ils eussent été, férus de toute les sciences de leur temps non moins que d'excellents humanistes, connaissant souvent non seulement le grec, le latin, les langues romanes, mais encore le sanscrit et l’hébreu, pour encyclopédiques que fussent leurs curiosités ( ne méconnaissons pas tout ce par quoi l’œuvre de Novalis, par exemple, relève encore du dix-huitième siècle), les Romantiques n’en tinrent pas moins leur modi essendi, leurs façons d’être, leur présence au monde, comme supérieures aux modi intellegendi, aux « modes de connaissance », à l’intelligence didactique ou critique.

A ces poètes-métaphysiciens, qui revendiquèrent la phrase de Goethe : « Je hais tout savoir qui ne contribue pas à rendre ma vie plus intense », toute science était vaine qui ne fût ordonnée à l’être, autrement dit à une connaissance supérieure, à une sapience à la fois sensible et intelligible qui se laisse traduire non par des systèmes et des doctrines, mais par une qualité d’élégance et d’enchantement, de noblesse et de légèreté à laquelle les esprits pompeux et lourds ne peuvent rien comprendre et qu’ils tiendront toujours, à juste titre, pour ennemie.

Novalis, qui fut bien le contraire d’un esprit chagrin, Novalis qui fut tant aimé des dieux qu’il mourut à l’âge de trente ans, reprochait précisément à la seconde partie du Wilhelm Meister de Goethe ce retour au sérieux, à la vie domestique, au savoir planifié, cette trahison de l’intensité et de la joie, qui éclate, au profit du bonheur qui dure et qui s’étale. Rien n’est plus difficile à définir qu’une humeur, elle est ce « je ne sais quoi », ce « presque rien » dont parlait Fénelon, qui nous emporte. On peut, sans trop prendre le risque de se tromper, la dire juvénile, quand bien même Jean-Paul Richter en perpétua toutes les vertus jusqu’au grand âge). On peut aussi, en hommage à Antoine Blondin, la dire vagabonde. La Lucinde de Schlegel, les Mémoires d’un propre à rien de Joseph von Eichendorf, annoncèrent la couleur : elle sera d’un bleu léger, d’une révolte sans pathos, souvent encline au libertinage, où le sens de la rencontre, du rêve et de l’ivresse avive le monde, délie les langues, dénoue les peurs, et nous précipite, avec impatience, vers le mystère des êtres et des choses.

Ces vertus, chères aux premiers Romantiques allemands, sont d’un genre viril. Elles se nomment liberté et courage, amitié chevaleresque et fidélité, et correspondent assez peu à l’image du Romantique se tordant les mains au clair de lune. L’humeur romantique se laisse aussi approcher par ce que Gobineau dit des « Calenders » dans son roman Les Pléiades, qui fut sans doute largement influencé par les romans de Jean-Paul Richter, et en particulier par Titan, - cet immense entrelacs de songes, d’aventures et de bonheurs. Si la peine et la mélancolie des temps qui nous abandonnent, la nostalgie et la déréliction, la folie même de ceux que frappe la foudre d’Apollon, la tragédie et la mort ne sont pas absente des œuvres romantiques, leur humeur, à qui fréquente leurs œuvres, fut d’emblée à la fantaisie, à l’audace, au rire et à l’ironie.

L’ombre et la lumière, au demeurant, n’existent que l’une par l’autre. Pour les Romantiques allemands, précurseurs, nous y reviendrons, de la logique du tiers-inclus, le Bien et le Mal ne sont pas des entités massive, irréductibles l’une à l’autre qu’affectionnent les esprits schématiques ; les crépuscules contiennent les aurores, et la Nuit dont Novalis écrivit les Hymnes, laisse se réfugier en elle, comme un éclat de lumière dans la prunelle de l’Aimée, tous les secrets du jour.

Il y aurait un livre entier à écrire sur l’ironie romantique. Cette ironie n’est point le ricanement de la certitude ou de la supériorité, l’antiphrase didactique et condescendante de Voltaire, mais une reconnaissance de la nature double, visible-invisible, du réel. Tout sens apparent divulgue, à celui qui s’y rend attentif, un sens caché. Toute apparence est transparence. Le monde n’est pas cette prison de convenances ou cette autre prison que serait une liberté dépourvue de sens. Le monde nous parle. Pour les Romantiques allemand, le langage que le monde nous adresse à travers les cristaux de neige, les murmures des feuillages ou les rumeurs de la mer n’est pas radicalement différents de celui dont nous autres humains usons et mésusons à loisir. Cette similitude, cette parenté est, pour les Romantiques allemands, une leçon d’humilité et de prodiges. Elle témoigne d’un accord possible entre le monde et l’homme, elle annonce des solitudes immensément peuplées d’âmes.

« La nature ne montre pas, ne dissimule pas, mais fait signe » écrivait Héraclite. Le Grand-Œuvre des Romantiques allemands sera le déchiffrement de ces signes, - déchiffrement dont l’humour, comme en témoignent le Contes de Hoffmann, n’est pas exclu. Tant qu’il est possible de rire, à travers l’herméneutique elle-même, rien n’est perdu. Les Romantiques allemands sont d’autant moins obscurantistes que l’interprétation qu’ils proposent des apparences et des signes, des textes sacrés (dont font partie les œuvres des poètes) est infinie. La sapience romantique est aussi peu administrative que possible. Le jeu de symboles et des correspondances, ne s’y trouve ni réglementé, ni instrumentalisé.

On pourrait dire, dans un apparent paradoxe, que ce qui sauve les Romantiques allemands de l’obscurantisme, c’est précisément cette défiance pour le rationalisme. Le culte de la « déesse Raison », dont on connaît les ravages, leur fut largement étranger. Le fou n’est pas celui auquel la raison fait défaut, mais bien celui qui a tout perdu sauf la raison. Toutefois, se défier de la raison n'interdit point d'être logicien ni de faire de la logique un instrument de spéculation et de prospection. L'accusation d'obscurantisme habituellement portée contre eux tient d'autant moins que ceux qui la formulent furent bien souvent les héritiers ou les instigateurs du totalitarisme moderne. Que le réel soit dialogique, pour reprendre le mot de Gilbert Durand, voire, polyphonique et gradué, - et avec une grande part d'imprévisible, - qu'il y eût une interdépendance entre la connaissance, celui qui connaît et la chose connue, que les ombres soient colorées et nos âmes chatoyantes et « tigrées » pour reprendre l'admirable formule de Victor Hugo, que les frontières entre la réalité et le songe soient indécises, que les métaphores soient à l'œuvre, qui changent les feuillages en serpents d'or, les amoureuses en sirènes, les arbres en patriarches, que les dieux puissent surgir et transparaître, que la parole soit donnée aux hiboux ou aux chats, que la différence entre les fées et les libellules puisse n'être, en certains cas, que de pure convenance, tout cela qui appartient au patrimoine imaginaire, ne reste point sans ouvrir des perspectives d'avenir, de nouvelles logiques et de neufs enchantements.

Peu encline à la linéarité, on ne saurait dire si la pensée romantique fut davantage tournée vers le passé ou vers l'avenir. Bien plus que rectiligne, la pensée romantique est encline à l'arborescence, à la sporade, à la spirale. « Grains de pollen », les pensées se dispersent, mais chacune d'elle tient en elle, mystérieusement, le ressouvenir de son origine. Ainsi, les Romantiques allemands ne furent ni progressistes, ni passéistes, ni excessivement confiant dans le « sens de l'histoire », ni adeptes d'une pure théorie de la décadence. Issus d'une tradition de l'intériorité, d'une spiritualité « paraclétique » illustrée par Angélus Silesius, Franz von Baader ou Jacob Böhme, ils répugnaient à se croire enchainés à quelque déterminisme historique: l'Histoire, avec des bonheurs divers, était en eux.

Certains critiques, non sans pertinence, ont distingué, chez les Romantiques allemands, deux courants, l'un « révolutionnaire » et quelque peu napoléonien, et l'autre, « réactionnaire», tourné vers l'anamnesis, l'ésotérisme, la recherche des fondements de « l'Allemagne secrète », ainsi que le nommera Stefan George. Ces deux courants, toutefois, s'opposent moins qu'il n'y paraît. Ce qui paraît juste, c'est de discerner un glissement, qui est moins d’ordre politique que mythologique. Peu à peu s'éloignant du dix-huitième siècle, de l'euphorie d'une Révolution vue de loin, Prométhée cède la place à Hermès. A la logique du voleur de feu (qui, par Hegel, est aux soubassements du marxisme qui voit en Prométhée la figure tutélaire des révolutions) succède le « feu de roue » des Alchimistes, les feux tournants de l'athanor, qui sont à la fois l'âme et le monde, l’intériorité et l'extériorité.

A la marche forcée du sens de l'Histoire, Novalis, Chamisso, Jean-Paul, préfèreront la promenade où, quelquefois, et comme par inadvertance, le vagabondage se change en pèlerinage, où la simple inclination au voyage devient une quête du Graal. On pourrait dire que le courant « hermésien » de l'Encyclopédie de Novalis s'oppose au courant prométhéen de la phénoménologie de l'Esprit de Hegel, comme, en retour, la volonté planifiante, étatique, hostile à la bigarrure du monde, s'oppose à la contemplation, au recueillement. Les choses, bien sûr, ne sont pas aussi simple, et il y eut bien un « hégélianisme de droite » qui, de Villiers de l'Isle-Adam à Jean-Louis Vieillard-Baron, tenta de donner à la procession hégélienne de l'Esprit une dimension verticale, et, pour tout dire, gnostique. Force est cependant de reconnaître qu'en sa postérité, comme le sut montrer Michel Le Bris, l'œuvre de Hegel engendra les philosophies et les idéologies les plus closes, poussant la raison triomphante à la folie et les hommes à la servitude.

Paradoxalement, ce passage de Prométhée à Hermès, du rationalisme à une sorte de sapience holistique, ajoute à la pensée romantique une finesse questionnante, un scepticisme, un « je ne sais quoi » de pyrrhonien qui fera toujours défaut à la lignée rivale, demeurée fidèle à l'hybris du voleur de feu.

Il y a davantage de question que de réponses dans les «grains de pollen » de Novalis, et si peu d'acrimonie et de ressentiment, que son œuvre nous apparaît aujourd'hui venir d'un autre monde. Voici belle lurette que les hommes n'écrivent plus sans haïr, au point que bien souvent la haine, le dépit, la rancœur semblent les seuls moteurs de leur écriture. Le fiel est ce qui demeure lorsque les enchantements ont disparu.

Au-delà la de leurs diversités qui sont grandes et qui rendent bien difficiles d'en parler en quelques pages, les Romantiques allemands, des plus sombres aux plus clairs, des plus rieurs aux plus tourmentés, des plus optimistes aux plus pessimistes, sont tous des hommes, et des femmes, de l'enchantement. Ces enchantements peuvent, eux aussi, être lumineux ou ténébreux, tels de douces brises sur la joue ou de noirs ensorcellements, des rencontres éblouies avec des paysages italiens, de suaves ensommeillements dans les bras des amantes ou des combats furieux contre des dragons; ces enchantements peuvent être austères ou dionysiaques, nous pencher de longues nuits sur des grimoires ou nous lancer dans de folles fêtes de fleurs ou de flamme; ces enchantements peuvent nous perdre ou nous sauver, peu importe, nous porter au-devant du monde sensible, dans les fracas, ou nous rassembler dans le silence d'une méditation mathématique, ils n'en demeurent pas moins la ressource commune à la tous les Romantiques allemands, leur irréfutable singularité, leur étrangeté dans un monde aussi désenchanté que le nôtre.

Nous sommes désormais si loin de tout enchantement que certains de nos intellectuels ont fait de l'enchantement l'ennemi par excellence: il facile de se faire un ennemi de qui ne règne plus ! Véritable arrière-garde, ces « intellectuels » (par antiphrase) persistent à batailler contre ce qui ne demeure plus qu'aux marges extrême de la vie. Dans ce monde planifié, rationalisé, médiatisé, dans ce technocosme surveillé, informatisé, où jamais la part du secret ne fut si rabougrie, ils voudraient encore nous persuader que l'enchantement est ce Mal à l'origine de tous les maux, ce germe du totalitarisme qu'il faut écraser avant qu'il ne s'éploie. Le désenchantement, la démystification, la déconstruction sont leurs grandes affaires, tout ce qui est numineux ou sacré est leur adversaire, comme si la grande « ruée vers le bas » et vers l'horreur n'était pas le démocratique produit du nihilisme et de l'hybris de la volonté, de la raison idolâtrée, planificatrice. Comme si de ne s'émerveiller de rien et de dénigrer toute chose, les hommes s'en trouvaient être meilleurs !

C'est méconnaître que l'enchantement est d'abord ce qui nous dénoue, ce qui nous surprend, ce qui sollicite notre hospitalité. C'est ne pas voir que l'enchantement est une « approche », ou, plus exactement, cette émotion qui survient au moment de l'approche, - à cette seconde magique où nous nous délivrons de nous-mêmes, de notre narcissisme individuel ou collectif, pour recevoir du monde un signe de bienvenue.

Voir dans l'enchantement un Mal est un étrange désespoir et ce désespoir mélangé d'optimisme historique ne laisse pas d'être inquiétant. Les Romantiques allemands pressentirent ce monde déserté des Anges et des Dieux, ce monde sans messagers, où plus rien n'advient de l'autre côté des apparences. Mais si plus rien ne doit advenir, alors les apparences ne sont plus des apparences, mais des murs de néant. D'où l’élan romantique vers les prodiges, qui sont en nous tout autant que dans le monde: « Il est étrange, écrit Novalis que l'homme intérieur n'ait été considéré que d'une manière si misérable et qu'on en ait traité que si stupidement. La soi-disant psychologie est aussi une de ces larves qui ont usurpé dans le sanctuaire la place réservée aux images véritables des dieux... Qui sait quelles unions merveilleuses, quelles générations étonnantes sont encore renfermées en nous-mêmes ? »

L'entendement humain apparaît aux Romantiques allemands comme un instrument prodigieux et méconnu, un stradivarius dont on se servirait comme d'un tambourin avant de le laisser brisé et à l'abandon. Refuser l'enchantement, c'est ainsi refuser non seulement le poème, le chant des sirènes, mais la spéculation elle-même, l'Intellect dans ses plus hautes œuvres. Il y a, certes, un danger dans le chant, comme dans la pensée, on peut s'y perdre mais ce danger est le propre de l'humain et sans doute n'est-il point si grand que le danger que recèle, pour la beauté de la vie, le culte bourgeois de la sécurité à tout prix.

Par ailleurs, l'enchantement romantique est fort loin de sa caricature. Il n'est point cet abandon aux forces de la vie et de la nature, ce panthéisme primaire, cette passivité végétale ou infrahumaine, ce culte de la Magna Mater ou ce fondamentalisme écologique que ses adversaires dépeignent avec complaisance : « Bien des gens, écrit Novalis, s'attachent à la nature, parce que, comme des enfants gâtés, ils craignent leur père et cherchent un refuge auprès de leur mère ». S'il importe d'apprendre à manier la baguette magique de l'analogie, ce n'est pas au détriment de la déduction, mais en contraste avec elle, sachant que « les contrastes sont des analogies inversées ». Ainsi, « la vie des dieux est mathématique » mais « c'est en l'humain que se manifeste l'empire des cieux ».

Pour le Romantique, la science chante comme les nombres et rien n'est véritablement abstrait. « Chaque descente du regard en soi-même est, en même temps, une ascension, une assomption, un regard vers l'extérieur véritable ». L'enchantement est ce point, cette frontière incertaine où le monde intérieur et le monde extérieur se rencontrent. Nous pouvons choisir de lutter contre le monde, de le prendre à bras le corps, de le défier, mais, en dernière instance, cette joute est nuptiale. Entre l'élan prométhéen et la sagesse d'Hermès, il est un accord possible, que Novalis, avec génie, résume en une seule phrase: « Nous ne nous comprendrons jamais entièrement; mais nous ferons et nous pouvons bien plus que nous comprendre ».

Luc-Olivier d'Algange

00:40 Publié dans Littérature, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : allemagne, romantisme, littérature, littérature allemande, lettres, lettres allemandes, luc-olivier d'algange |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 25 octobre 2020

L'Intellectualité musicale

L'Intellectualité musicale

par Luc-Olivier d'Algange

L'importance de la musique dans l'œuvre de Hoffmann n'est pas seulement d'ordre thématique ou anecdotique. Les Contes, et Le Vase d'Or, en particulier, s'ordonnent à des lois subtiles et mobiles qui requièrent du lecteur une attention que l'on pourrait dire « musicienne ». Etre attentif aux phrases, à l'enchaînement des circonstances du récit et à la pensée même de l'auteur, c'est, en la circonstance, changer en musique les mots écrits, élever les signes typographiques à la hauteur idéale du chant. Par cette exigence à l'égard d'elle-même et à l'égard du lecteur, l'œuvre de Hoffmann s'inscrit dans la tradition du Romantisme allemand tel que Novalis en sut formuler les idées majeures et le dessein. Albert Béguin écrit, à propos de Hoffmann: « Tard venu, il héritait d'une tradition qui remonte à Herder, dont Goethe avait été tributaire et dont Novalis avait élaboré la théorie. »

D'ordre prophétique, plutôt que systématique, les théories de Novalis éclairent la pensée qui, à l'œuvre dans Le Vase d'Or, risque de paraître allusive ou incertaine. Or, l'idée d'une intellectualité musicale, c'est-à-dire d'une intellectualité en mouvement suppose, dans la pensée de Novalis, que l'esthétique et la métaphysique soient indubitablement liées, unies, dans les variations infinies et les configurations sans cesse nouvelles de la musique. L'Intellect n'est point séparé des sens; il est, pour ainsi dire, le moyeu immobile de cette circularité synesthésique où, selon l'expression de Baudelaire, « les couleurs, les parfums et les sons se répondent. »

D'ordre prophétique, plutôt que systématique, les théories de Novalis éclairent la pensée qui, à l'œuvre dans Le Vase d'Or, risque de paraître allusive ou incertaine. Or, l'idée d'une intellectualité musicale, c'est-à-dire d'une intellectualité en mouvement suppose, dans la pensée de Novalis, que l'esthétique et la métaphysique soient indubitablement liées, unies, dans les variations infinies et les configurations sans cesse nouvelles de la musique. L'Intellect n'est point séparé des sens; il est, pour ainsi dire, le moyeu immobile de cette circularité synesthésique où, selon l'expression de Baudelaire, « les couleurs, les parfums et les sons se répondent. »

« Il est étrange, écrit Novalis, que l'intérieur de l'homme ait été jusqu'à présent exploré de façon aussi indigente et qu'on en ait traité avec tant d'insipidité, un tel manque d'esprit. La prétendue psychologie est encore une de ces larves qui ont pris, dans le sanctuaire, la place que devaient tenir d'authentiques images divines... Intelligence, imagination, raison, ce sont là des compartiments misérables de l'univers qui est en nous. De leurs merveilleuses compénétrations, des configurations qu'elles forment, de leurs transitions infinies, pas un mot. Il n'est venu à l'idée de personne de chercher en nous des forces nouvelles encore, et qui n'ont pas reçu de nom, d'enquêter sur leurs rapports de compagnonnage. Qui sait à quelles merveilleuses unions, à quelles générations prodigieuses nous pouvons encore nous attendre au-dedans de nous-mêmes. » La musique étant l'art des variations et des transitions infinies, l'intellectualité musicale, à l'œuvre dans Le Vase d'Or, sera le principe de passages entre des domaines, des règnes et des états habituellement séparés par des frontières rigoureuses. La réalité et le rêve, la nature inanimée et animée, les figures humaines et mythiques se confondent pour susciter ces « générations prodigieuses » que pressent Novalis. De cette mise-en-miroir d'aspects ordinairement distincts naît un vertige de reflets et de spéculations infinies où la réalité mystérieusement s'avive et s'agrandit.

Sous le sureau où s'est réfugié l'étudiant Anselme, soudain s'accroît l'intensité des couleurs. Les « vagues dorées du beau fleuve », les « clochers lumineux sur le fond vaporeux du ciel », les « prés fleuris et les forêts d'un vert tendre » annoncent les brillantes nuances des « serpents verts » et les teintes de la bibliothèque secrète de l'Archiviste Lindhorst. Les couleurs sont les accords magnifiques qui annoncent le passage de la réalité quotidienne, banale, à une réalité visionnaire et prodigieuse. Les images du conte sont annonciatrices. L'imprévisible est contenu dans le déjà advenu. La vastitude et la complexité du monde auquel l'expérience visionnaire convie l'étudiant Anselme, évoque un opéra féerique. La « folie » d'Anselme est le prélude d'une sagesse verdoyante. Développée à partir d'un thème unique, l'intellectualité musicale favorise l'arborescence logique des métamorphoses.

Les bruissements deviennent parole. L'inintelligible, le bruit sont gagnés par le Sens et par la musique: « Ici l'étudiant Anselme fut interrompu dans son soliloque par un étrange bruit de frôlements et de froufrous qui s'éleva dans l'herbe tout près de lui, pour glisser et monter bientôt après jusqu'aux branches et aux feuilles du sureau qui s'étalaient en voûte au-dessus de sa tête. On eût dit tantôt que le vent du soir secouait le feuillage, tantôt que les oiselets folâtraient dans les branches, agitant de-ci de-là leurs petites ailes en leurs capricieux ébats. Puis ce furent des chuchotements, des zézaiements, et il sembla que les fleurs tintaient comme autant de clochettes cristallines suspendues aux branches. Anselme ne se laissait pas de prêter l'oreille. Tout à coup, sans qu'il sut lui-même comment, ces zézaiements, ces chuchotements et ces tintements se changèrent en paroles à peine perceptibles, à moitié emportées par le vent... » La musicalité des mots coïncide avec leur ressaisissement par le sens: « Zwischen durch - zwischen ein - zwischen Zweigen, zwischen swellenden Bluten... » Le texte allemand, mieux que ses traductions françaises, restitue ce saisissement des rumeurs par la musicalité naissante du Sens dont la souveraineté soudaine tinte « comme un accord parfait de claires cloches cristallines » précédant l'apparition de Serpentina.