jeudi, 17 avril 2025

Nerval, l'homo viator

Nerval, l'homo viator

par Claude Bourrinet

Source: https://www.facebook.com/profile.php?id=100002364487528

Seuls les ignorants ou les sots considéreront encore Nerval comme un écrivain mineur. Longtemps, il fut tenu dans les marges de la grande littérature, non seulement dans les manuels scolaires, mais aussi par la critique. Il y a des raisons à ce mépris, qui ne tiennent pas seulement aux carences des littérateurs. Nerval fut, dans la postérité, aussi intempestif que de son vivant. Il incarne, dans une sorte de pureté effrayante, qui aboutira à la mort sordide, l’essence de la littérature, qui est l’exil.

Car non seulement il illustra, en France, un mouvement romantique, qui, dans les faits, n’était pas homogène, mais il se rattachait à un courant, à une tradition, qui excédaient un XIXe siècle qui était aussi stupide que notre époque. Il fut un antimoderne, comme la plupart des écrivains « maudits » de cet âge scientiste et industriel qui reconnut ouvertement, dans une angoisse mortelle, la mort de Dieu. Il exprima une révolte profonde, au-delà des griseries idéologiques.

Il fut influencé par le romantisme allemand, autrement plus profond qu’un romantisme français volontiers historien, politique, et qui versa en partie dans un humanitarisme benêt. Il ne lut probablement pas Fichte, l’initiateur de l’idéalisme allemand, mais il connut Novalis, Brentano et Hoffmann. Le moi est un univers, c’est l’univers, le monde. La quête de Nerval, depuis l’explosion de démence qui le projeta vers l’Étoile, le 23 février 1841, et à la suite de son échec en Orient, en 1843, devint intérieure. Là se trouvait le divin, et le cosmos (et il rejoint dans cet itinéraire Goethe, et le Faust, le deuxième, celui de l’invocation des Mères). L’Univers est un tout, qui contient, et, dans le même temps, se trouve contenu. Avec Nerval, les frontières disparaissent, entre la vie vernaculaire et cette seconde vie, aussi réelle que la première, qu’est le rêve. Il s’y meut dans un monde aux multiples labyrinthes existentiels, à la recherche des origines, de la patrie mystique, celle qui octroie l’Identité (ayant cru, un moment, la retrouver dans son enfance, anamnèse déambulatoire qui lui faisait hanter les paysages de son Valois natal – mais l’essence du Paradis, dira Proust, est d’être à tout jamais perdu). Peut-être sa condition d’homo viator est-elle, au fond, sa véritable « identité », tant dans la première vie, que dans la seconde. S’il a trouvé quelque chose, un « sens », ce n’aura été qu’en ayant toujours à chercher, et finalement à se perdre.

Il ne faut pas prendre sa folie, dont l’une des déclinaisons est justement la dromomanie, geste dérisoire de la quête, comme uniquement la manifestation d’une pathologie – ce qu’elle est, bien entendu, en partie. Le surréalisme, qui poursuivit ce que Nerval avait commencé, y voyait une initiation à la vraie vie. L’existence sans folie n’est qu’un squelette sans chair et sans âme. Nous vivons aussi bien dans une dimension « matérielle », sociale, prosaïque, que dans un rêve qui s’y épanche, selon les dimensions de notre être, de notre capacité à recevoir « poétiquement » l’enchantement du monde, comme un souffle printanier se ruant par la fenêtre. Et cela, l’écriture, c’est-à-dire la littérature, en est l’inscription incantatoire, qui « chante », qui prodigue le carmen, mais souvent, chez Nerval, un chant par moment singulièrement clair, « classique », d’une tonalité limpide, « française », rarement sujette à des éruption de lave kaïnite, quand la lave perce la croûte du langage « civilisé ».

L’écriture est magie. Elle est plus que signes socialisés sur le papier (ou l’écran), elle est aussi hiéroglyphe de secrets enfouis, qu’il faut ramener à la lumière, peut-être en trouvant la « lettre qui manque » (d’où les recherches ésotériques, théosophiques d’un Nerval, qui s’inspire de l’alchimie, de la kabbale, des « Illuminés » de l’Ancien Régime, de Ballanche, son contemporain, et de la notion fondamentale de palingénésie religieuse, de l’orphisme, de l’hermétisme, surtout du culte d’Isis, amante-mère, qui réunit ce qui a été disloqué, et rappelle obstinément à sa mémoire douloureuse sa mère tragiquement disparue). Elle est aussi instrument de métanoïa, de transformation de l’homme voué à devenir Dieu. Avec Nerval, et avant Rimbaud, l’écriture devient la voie royale de la Connaissance. Nerval, à ce titre, incarne le Voyant, qu’évoque le jeune poète aux « semelles de vent », dans l’une de ses trois lettres à Izambard. Il fut en quelque sorte son Jean le Baptiste (quoiqu’il ne faille pas oublier Baudelaire, « le premier voyant, roi des poètes, un vrai Dieu », selon Rimbaud, qui fut l’un des rares à reconnaître en Nerval un Grand de la pensée – mais Rimbaud avait-il lu Nerval ?).

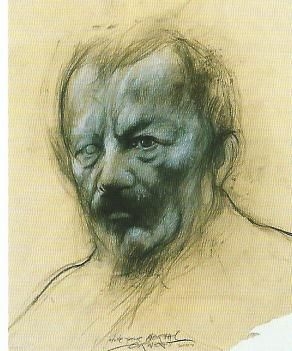

Illustration : Michael Ayrton (Britannique, 1920-1992) El Desdichado, 1944 signé et daté (en bas à gauche) huiles sur panneau.

20:29 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nerval, gérard de nerval, littérature, littérature française, lettres, lettres françaises, 19ème siècle, romantisme, poésie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Les commentaires sont fermés.