Ex: http://www.lesobservateurs.ch

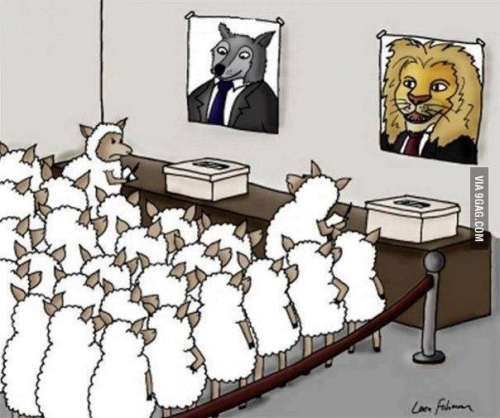

Lorsqu’un individu reçoit une part de pouvoir lui permettant d’imposer ses vues à autrui, le risque existe qu’il en veuille de plus en plus. Plus il cumule de pouvoirs, plus la probabilité que ceux-ci soient pris sur les libertés de ceux qu’il doit théoriquement aider à évoluer dans l’harmonie est grande. Cette volonté de puissance, si elle dépasse certaines limites, peut tendre vers la dictature, la tyrannie ou même le totalitarisme. Elle peut conduire jusqu’à la suppression pure et simple de la liberté d’exister de certains groupes dans le cas des génocides. L’histoire regorge de cas où, pour satisfaire leur envie de pouvoir, des dirigeants s’en sont pris aux peuples qu’ils devaient servir.

L’idée de la démocratie est apparue, je pense, dès lors que les êtres humains ont compris qu’on ne peut déléguer à autrui le pouvoir de gouverner sans qu’il ne soit tenter d’augmenter massivement ce pouvoir au détriment d’autrui. Il s’agit donc d’une parade pour se prémunir des tentations du pouvoir. Sa finalité ne consiste pas tant à permettre à la majorité de gouverner que de protéger les peuples des excès de ceux qui possèdent le pouvoir.

La démocratie, une question de limites

Chaque démocratie a ainsi développé son propre arsenal d’outils permettant de limiter le pouvoir consenti à ceux qui prennent en main le destin de la communauté. Afin d’éviter des dérapages durables, elles ont mis sur pied le principe de périodicité des élections. Une personne n’est élue que pour un certain temps et si elle ne correspond pas aux attentes de la population, qu’elle cherche à acquérir trop de pouvoir, alors elle peut être sanctionnée d’un non-renouvellement du mandat. Cette crainte de voir une tyrannie se prolonger dans le temps est si présente qu’un deuxième mécanisme, à savoir celui de la limitation du nombre de mandats consécutifs que peut exercer un individu, s’est développé dans de nombreux pays.

Un deuxième resserrement des possibilités des dirigeants s’est effectué au sujet du type des pouvoirs qu’ils peuvent exercer. On a pris soin de ne plus laisser dans les mêmes mains le législatif, l’exécutif et le judiciaire. Comme d’ailleurs le temporel et le spirituel.

Les textes fondamentaux tels que les constitutions ou la déclaration des droits de l’homme ont quant à eux pour rôle de délimiter clairement les rapports entre les individus et le pouvoir, de protéger une sphère de liberté autour des premiers et de borner les possibilités du second à leur égard. Dans le cas de la Suisse, cette délimitation s’est même doublée d’une capacité offerte à la population d’altérer les décisions et silences de l’autorité ne lui semblant pas convenables par le biais des référendums et initiatives.

La zone physique sur laquelle le pouvoir a le droit de s’exercer est elle aussi définie. Les frontières ont la tâche de permettre aux diverses communautés démocratiques d’établir clairement la limite territoriale qu’elles assignent à leur pouvoir tout comme à celui des pouvoirs voisins. Dans un ordre d’idée similaire, l’intérieur du territoire de notre pays est lui aussi divisé et scindé en échelons communaux, cantonaux et fédéraux.

La leçon des totalitarismes

Promouvoir une culture démocratique consiste donc à se protéger des dérives des régnants en restreignant au maximum l’exercice de leurs prérogatives et fixant un espace de liberté dans lequel chacun doit être au maximum préserver de leur intrusion.

Bien entendu, les régnants ne voient pas toujours d’un bon œil les bornes qui leur sont imposées. Surtout si leur soif de pouvoir est grande. Ils peuvent donc tenter de repousser les limites. Cela peut être conscient comme inconscient. Les pires de tous ont même réussi à s’affranchir d’à peu près toutes les restrictions. Ils sont à l’origine des régimes totalitaires dont la spécificité a été justement de ne plus laisser une bribe de libertés aux individus.

Comme la force ne suffit pas et que les hommes n’admettent que difficilement de se soumettre corps et âme à autrui, il leur a fallu ruser. Ils y sont arrivés par le biais d’une astuce, à savoir camoufler leur irrépressible envie de domination derrière la promotion d’idéaux, la défense de grandes valeurs. Ce n’est qu’à cette condition-là qu’il leur fut possible de convaincre leur peuple de baisser plus ou moins totalement la garde. Les soviétiques ont mis des foules entières à leurs pieds en se servant d’un prétexte égalitaire alors que les nazis, eux, se sont appuyé sur la défense de valeurs plus traditionnelles. L’inadéquation totale des règnes des uns comme des autres avec ce qu’ils prônaient doit nous servir de leçon et nous faire comprendre que la défense de grands principes peut n’être que poudre aux yeux en vue d’acquérir un pouvoir plus grand.

Cet apprentissage est d’autant plus impératif que nous vivons une curieuse et inquiétante période dans laquelle les gardes fous mis sur pied par les authentiques démocrates sont mis à rude épreuve. Il n’est point ici question de la Syrie ou d’une autre terre lointaine mais bien de notre chère Helvétie. Tout comme de nos proches voisins. En y regardant de plus près, sans se laisser berner par le discours sur les valeurs, un constat s’impose : les protections mises sur pied pour protéger les faibles des puissants reculent. Et cet effacement se fait bien souvent sous couvert de défendre des valeurs supérieures.

Une séparation des pouvoirs qui commence à devenir floue

S’il ne semble pas y avoir actuellement d’assaut mené contre la périodicité des élections, en revanche on a pu voir dernièrement certaines individualités (Anne Catherine Lyon par exemple) tenter de s’opposer à la limitation des mandats auxquels ils avaient droit. Pour le moment, le principe semble toutefois tenir la route. Mais il n’est pas certain que cela dure éternellement.

La séparation des pouvoirs est un des principes clés de la démocratie. Pourtant, les frontières entre les uns et les autres ne sont pas toujours aussi nettes que l’on pourrait croire. Et cette distinction a même tendance à devenir de plus en plus incertaine. La croissance de l’administration fédérale a engendré une situation dans laquelle son poids est de plus en plus important en matière d’impulsions législatives. Toujours plus nombreuses sont les lois proposées par l’exécutif et ses services. Une prérogative qui devrait pourtant plus ressortir du domaine du législatif. Mais ceci reste encore dans des limites acceptables.

Plus contestable est la situation au niveau européen. On ne le dit pas assez, mais la Commission Européenne, sorte d’exécutif continental, est titulaire d’un monopole en matière d’initiative législative. Ce qui signifie que le parlement européen ne propose aucune loi. Il peut s’opposer, voir amender les différents textes, mais la seule instance capable de créer des lois est l’exécutif. La séparation de ces deux pouvoirs n’existe donc pas au niveau européen. Et, par ricochet, comme les accords entre la Suisse et l’Union européenne sont de plus en plus contraignants et nombreux, notre parlement se voit dans l’obligation d’avaliser toute une série de décisions ne provenant plus de notre pôle législatif mais bien d’un exécutif hors sol !

Les textes fondamentaux vacillent et sont retournés contre ceux qu’ils doivent protéger !

Plus nette encore est l’évolution des textes fondamentaux ces dernières années. Initialement des garde-fous pour empêcher le pouvoir d’abuser de ses prérogatives, ils sont aujourd’hui utilisés pour mettre au pas les peuples récalcitrants ! Grâce au prétexte-étendard de la lutte contre les diverses discriminations, les droits de l’homme sont instrumentalisés pour mener la chasse à ceux qui s’opposent à certaines évolutions sociétales contestables voulue par le pouvoir. Et ce alors que leur rôle initial consiste, au contraire, à protéger ces mêmes individus des incursions du pouvoir dans leur sphère de liberté (d’expression notamment).

Notre constitution nationale est également sévèrement bafouée. Ses dernières évolutions (datant du 9 février 2014) ne sont tout simplement pas respectées. Certains vont jusqu’à vouloir la mettre en conformité avec ce que décident parlement et gouvernement (bilatérales notamment) ! Dans n’importe quel état de droit, c’est l’inverse qui prévaut : ce sont les lois qui doivent être en conformité avec la loi fondamentale et pas le contraire ! Entre de vulgaires accords commerciaux et un texte fondamental, aucun réel démocrate ne tergiverse ! Mais nous, nous en sommes à un point où le gouvernement se permet même de signer de nouveaux accords internationaux (traité de libre circulation avec la Croatie) alors qu’ils sont interdits par la constitution.

Certains (par exemple, Robert Cramer) tentent de justifier cela en prétextant que nous vivons une situation un peu particulière et que c’est dans l’urgence que le pouvoir doit agir en attendant de pouvoir modifier la constitution (RASA et son/ses éventuel(s) contre-projet(s)). Pour ceux qui préfèrent que les choses soient dites concrètement, cela signifie que nous vivons un moment dans lequel une partie de la constitution est suspendue, que nos autorités disposent d’une situation de plein pouvoirs en la matière. Cela porte un nom : « dictature » même si personne n’ose le dire clairement.

Certains (par exemple, Robert Cramer) tentent de justifier cela en prétextant que nous vivons une situation un peu particulière et que c’est dans l’urgence que le pouvoir doit agir en attendant de pouvoir modifier la constitution (RASA et son/ses éventuel(s) contre-projet(s)). Pour ceux qui préfèrent que les choses soient dites concrètement, cela signifie que nous vivons un moment dans lequel une partie de la constitution est suspendue, que nos autorités disposent d’une situation de plein pouvoirs en la matière. Cela porte un nom : « dictature » même si personne n’ose le dire clairement.

Cette opposition radicale à la constitution constitue également une réduction massive du pouvoir imparti à la population de s’opposer aux (non) décisions du pouvoir et signifie que peu importe ce que celle-ci désire, le pouvoir décide en définitive. Cette tendance va s’accentuant ces dernières années puisque des propositions concrètes de réduction du droit d’initiative populaire sont apparue dans la sphère publique. Soit en augmentant le niveau d’exigences à remplir soit par un contrôle préalable de leur applicabilité par les instances de pouvoir. Ici aussi, les droits de l’homme sont brandis pour faire taire les populations qui ne veulent pas du modèle que leur propose le pouvoir. Et ce alors que, répétons-le, les droits fondamentaux sont en principe une protection pour les populations contre l’arbitraire des régnants !

Les bornes physiques

Les bornes physiques ne sont pas non plus épargnées. Tant au niveau communal qu’au niveau cantonal, une tendance à la fusion a fait son apparition. Et qui dit fusion dit 1) augmentation du pouvoir de ceux qui dirigent la nouvelle entité 2) diminution de la multiplicité des pouvoirs. Le plus étrange dans tout cela est vraisemblablement l’argument selon lequel il faut agir ainsi parce que le monde se complexifie. Or, en faisant de la sorte, la complexité de la situation à gérer augmente encore plus. Tout raisonnement sain voudrait, au contraire, que si complexification il y a, alors une simplification de la quantité des affaires à gérer par un même pouvoir s’impose !

L’effacement des frontières avance encore plus nettement. Ceux qui ne se satisfont pas de leur pouvoir martèlent un discours agressif basé sur des valeurs d’ouverture et autre tolérance afin de camoufler leurs réelles intentions. Etre réaliste à ce propos consiste à passer outre ce qui est dit et constater que ce décloisonnement induit une augmentation massive de la zone (du Portugal jusqu'au fin fond de la Grèce) où s’exerce un pouvoir unique. Lorsque la Suisse accepte de céder ses prérogatives en matière de gestion migratoire ou des frontières, c’est l’étendue du pouvoir de l’UE qu’elle augmente. Un pouvoir de plus en plus absolu, de moins en moins borné. Dans le même temps, c’est le nombre d’individus soumis à sa propre influence que le pouvoir suisse accroit. Avec les ressources qui vont avec. Il s’agit donc d’un échange Win Win entre deux entités en recherche d’un pouvoir plus grand. Cela l’est d’autant plus que le séant de nos dirigeants semble irrésistiblement attiré par la douceur des fauteuils bruxellois.

Un petit mot sur l’islam

Ce rapide et inquiétant tour d’horizon de la situation de la démocratie suisse ne serait pas complet sans dire quelques mots au sujet de l’islam. Il s’agit là d’une religion dont la philosophie est totalement inverse à celle de la démocratie ici même décrite. L’islam a pour ambition de réunir la planète entière sous sa bannière. Un étendard qui n’admet aucune distinction entre pouvoir spirituel et temporel. De manière générale, il n’y a point de limitation démocratique à avoir pour les disciples d’Allah puisque le Coran a pour ambition de régler l’ensemble de nos existences.

Dès lors que cette grille d’analyse est adoptée, l’islamophilie radicale de nos dirigeants s’éclaire et devient limpide. L’islam est l’allié idéal de quiconque cherche un pouvoir absolu et sans aucune limite puisque son ADN est de la même nature. A la nuance près qu’au final il ne pourra rester qu’un dominant : l’islam ou nos zélites. Celles-ci sont si prétentieuses et imbues d’elles-mêmes qu’elles ne voient pas ce qui se profile à l’horizon…

Pour lesObservateurs.ch, Cain Marchenoir, le 3 novembre 2016

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg