Mathieu Bock-Côté : Théoriquement, mais je dis bien, théoriquement, l’université devrait être le lieu du libre examen de toutes les idées, de tous les problèmes, sous le signe d’un savoir qui se sait par définition inachevé, qui n’a jamais la prétention d’être une vérité révélée, définitive, incontestable. Si elle était fidèle à elle-même, elle verrait dans la curiosité intellectuelle une authentique vertu philosophique. Telle n’est pas la réalité, hélas. En philosophie politique comme en sciences sociales, certaines tendances idéologiques qui ne veulent pas se reconnaître comme telles sont absolument hégémoniques et dominent complètement la vie académique. Elles travaillent à exclure ceux qui ne s’y reconnaissent pas et plus encore, ceux qui les défient, en les transformant en parias académiques. De manière plus large, il faudrait parler de l’idéologisation des sciences sociales, qui paradoxalement, prétendent plus que jamais se conformer à une exigence de scientificité tout en contribuant à la normalisation théorique d’abracadabrantes lubies. Ne nous laissons pas bluffer.

N’oublions pas non plus le rôle de certains groupuscules étudiants associés à l’ultragauche ou à certaines franges extrêmes de « l’antiracisme » ou du « féminisme » qui entendent encadrer la parole sur les campus, en distinguant ceux qui ont le droit de s’exprimer et ceux qui ne l’ont pas. De leur point de vue, la liberté d’expression n’est qu’une ruse « conservatrice » servant à légitimer l’expression de propos haineux ou discriminatoires — c’est ainsi qu’ils ont tendance à se représenter tous les discours qui s’opposent à eux frontalement. Ces groupuscules au comportement milicien n’hésitent pas à verser dans la violence, et pas que verbale, et cela, avec la complaisance d’une partie du corps professoral, qui s’enthousiasme de cette lutte contre les « réactionnaires » et autres vilains. Ils entrainent avec eux des étudiants emportés par une forme d’hystérie collective dont les manifestations font penser à la scène des deux minutes de la haine chez Orwell. Nous pourrions parler d’ivresse idéologique : des idées trop vite ingérées et mal comprises montent à la tête de jeunes personnes qui se transforment en vrais fanatiques.

N’oublions pas non plus le rôle de certains groupuscules étudiants associés à l’ultragauche ou à certaines franges extrêmes de « l’antiracisme » ou du « féminisme » qui entendent encadrer la parole sur les campus, en distinguant ceux qui ont le droit de s’exprimer et ceux qui ne l’ont pas. De leur point de vue, la liberté d’expression n’est qu’une ruse « conservatrice » servant à légitimer l’expression de propos haineux ou discriminatoires — c’est ainsi qu’ils ont tendance à se représenter tous les discours qui s’opposent à eux frontalement. Ces groupuscules au comportement milicien n’hésitent pas à verser dans la violence, et pas que verbale, et cela, avec la complaisance d’une partie du corps professoral, qui s’enthousiasme de cette lutte contre les « réactionnaires » et autres vilains. Ils entrainent avec eux des étudiants emportés par une forme d’hystérie collective dont les manifestations font penser à la scène des deux minutes de la haine chez Orwell. Nous pourrions parler d’ivresse idéologique : des idées trop vite ingérées et mal comprises montent à la tête de jeunes personnes qui se transforment en vrais fanatiques.

On comprend, dès lors que l’université est de plus en plus hostile à un authentique pluralisme intellectuel. Cela ne veut pas dire qu’on ne trouve pas de nombreux professeurs qui font un travail admirable, dans le domaine qui est le leur, mais que certaines questions jugées sensibles seront laissées de côté, tant le prix à payer est élevé pour les explorer librement. Évidemment, certains parviennent à se faufiler dans ce système de plus en plus contraignant. Convenons qu’ils ne sont pas si nombreux et qu’ils le seront de moins en moins. Et les jeunes chercheurs qui entrent dans la carrière comprennent vite quelle posture adopter s’ils veulent être admis dans l’institution. Certaines adoptent des positions qui ne sont pas vraiment les leurs, dans l’espoir de donner des gages idéologiques pour favoriser leur reconnaissance institutionnelle. Ils se croient rusés, mais à force de faire semblant, ils finissent par croire à ce qu’ils disent et se laisser piéger par leur propre stratégie. Il vaudrait la peine de relire La pensée captive de Czeslaw Milosz sur la schizophrénie propre aux milieux intellectuels dans les régimes idéocratiques.

Campus Vox : Vous avez écrit un ouvrage sur « l’Empire du politiquement correct » et vous dénoncez au Québec la culture victimaire et les fables des oppressions, pensez-vous que cette culture soit aussi présente en France ?

Mathieu Bock-Côté : Je la dénonce au Québec, certes, mais comme vous l’aurez noté dans mon livre, je la dénonce en France et ailleurs dans le monde. Aucune société occidentale ne me semble épargnée par cette tendance : c’est en se présentant comme la victime du grand méchant homme blanc hétérosexuel de plus de 50 ans qu’on peut accéder à l’espace public aujourd’hui et y obtenir une position favorable, symboliquement privilégiée. Contre lui, tout est permis : il incarne le mal dans l’histoire. Il faut en finir avec lui en démantelant ses privilèges pour qu’un nouveau monde lavé de ses péchés advienne, en renaissant à travers une diversité sacralisée. Il y a une prime à la revendication minoritaire, pour peu qu’elle participe à la dénonciation rituelle d’une civilisation décrétée raciste, sexiste, homophobe, transphobe et ainsi de suite. Chez vous, par exemple, le discours indigéniste se normalise de plus en plus dans le langage médiatique, il se banalise, et à travers lui, on assiste à la racialisation des rapports sociaux, comme on le voit avec cette effrayante manie qui se veut aujourd’hui progressiste de ramener les individus à la couleur de leur peau en les classant dans une petite catégorie identitaire dont ils ne pourront tout simplement plus s’extraire. Mais il n’est pas présent qu’aux extrêmes : certaines figures politiques associées à la majorité présidentielle, en France, parlent ce langage et le placent au cœur de ce qu’on appelle le progressisme.

Campus Vox : Vous évoquez souvent le déconstructivisme, en quoi cette idéologie peut tuer l’université française ?

Campus Vox : Vous évoquez souvent le déconstructivisme, en quoi cette idéologie peut tuer l’université française ?

Mathieu Bock-Côté : Il y a dans la logique déconstructrice une forme de tentation du néant. Elle décrète, en fait, que le réel n’existe pas, que le monde n’est que discours. Il y aurait une plasticité infinie de la matière sociale. On comprend l’idée : si tout peut être déconstruit, tout peut être reconstruit, à partir d’un autre plan. Nous retrouvons la matrice de l’utopisme, à l’origine du totalitarisme. On peut ainsi soumettre le monde à ses fantasmes. Le constructivisme prépare théoriquement le terrain à une ingénierie sociale de plus en plus ambitieuse et militante. C’est dans cet esprit qu’on en trouve plusieurs, aujourd’hui, pour contester l’existence de l’homme et de la femme, non seulement en rappelant que la signification du masculin et du féminin ont évolué à travers l’histoire, ce qui est incontestable, mais en cherchant à nier l’empreinte même de la nature sur la culture. Et ceux qui refusent de se soumettre à ce discours sont suspectés d’obscurantisme. Comment ne pas voir là une forme de lyssenkisme ? Le réel n’existe plus, c’est même une catégorie réactionnaire, puisqu’il vient limiter la prétention des idéologues à soumettre l’entièreté de la société à leur vision du monde. Il n’est plus possible de chercher à dégager des invariants anthropologiques : ceux qui relèveraient de la terrible pensée de droite ! De ce point de vue, derrière le constructivisme, on trouve un impensé religieux : celui d’idéologues qui se croient démiurges et qui veulent avoir le pouvoir de décréer le monde pour ensuite le recréer dans un acte de pure volonté.

Ajoutons, puisque ce n’est pas un détail, que cela contribue à un terrible appauvrissement théorique des sciences sociales en général et de la sociologie en particulier, dans la mesure où elle ne sait rien faire d’autre que déconstruire, toujours déconstruire, tout déconstruire. Elle en devient terriblement lassante en plus de ne plus rien parvenir à expliquer.

Campus Vox : Dans une de nos vidéos on voit un jeune militant communiste invectiver un jeune militant de la cocarde en lui disant : « vous êtes pour le mérite », comment en est-on arrivé là ?

Mathieu Bock-Côté : Pour certains, le mérite est une fiction libérale cherchant à normaliser sous le signe du succès individuel la reproduction de rapports de pouvoir entre groupes antagonistes, en lutte au sein d’une structure de domination qui avantage les uns et désavantage les autres. Nous retrouvons ici une forme de marxisme primaire, qui pense les rapports sociaux sous le signe d’une guerre civile plus ou moins maquillée par le droit. Dans cette logique, l’individu avec ses efforts, son travail, ses talents, ses limites, n’existe tout simplement plus, et il faut déconstruire la possibilité même de son émancipation, qui serait toujours illusoire, sauf dans certains cas marginaux, insignifiants statistiquement. À cela, il faut répondre simplement en rappelant que la réalité sociale ne se laisse pas comprimer dans une telle théorie et que si nul ne conteste l’existence des déterminants sociaux sur l’existence humaine, il est insensé de postuler qu’ils l’écrasent totalement, surtout dans une société démocratique. Le mérite est l’autre nom donné à la possibilité pour l’individu d’avoir une certaine emprise sur son destin et de s’accomplir. Une société qui congédie cette idée, qui la décrète impossible, fait le choix d’abolir l’individu et la possibilité de son émancipation. Dans le cas de la France, cela consisterait aussi à abolir la meilleure part de l’idéal républicain.

Campus Vox : Il y a peu l’université française était encore épargnée par les dérives des universités nord-américaines, notamment racialistes. On voit bien dans le travail de recherche que l’on a mené et par les témoignages des étudiants que les ateliers non mixtes, les problématiques de races arrivent en force au cœur de l’université, l’exception universaliste française n’est-elle plus qu’un rêve ?

Mathieu Bock-Côté : L’université française était-elle autant épargnée qu’on l’a dit ? Une chose est certaine, la vie intellectuelle française n’était pas épargnée par le sectarisme. Il suffirait de se rappeler l’histoire de l’hégémonie idéologique du marxisme, d’abord, puis du post-marxisme, dans la deuxième moitié du XXe siècle, pour s’en convaincre. Cela dit, il est vrai que la France est aujourd’hui victime d’une forme de colonisation idéologique américaine — on le voit par exemple avec l’application systématique sur la situation des banlieues issues de l’immigration de grilles d’analyse élaborées pour penser la situation des Noirs américains, comme si les deux étaient comparables ou interchangeables. La sociologie décoloniale s’autorise cette analyse dans la mesure où elle racialise les rapports sociaux, évidemment.

Mathieu Bock-Côté : L’université française était-elle autant épargnée qu’on l’a dit ? Une chose est certaine, la vie intellectuelle française n’était pas épargnée par le sectarisme. Il suffirait de se rappeler l’histoire de l’hégémonie idéologique du marxisme, d’abord, puis du post-marxisme, dans la deuxième moitié du XXe siècle, pour s’en convaincre. Cela dit, il est vrai que la France est aujourd’hui victime d’une forme de colonisation idéologique américaine — on le voit par exemple avec l’application systématique sur la situation des banlieues issues de l’immigration de grilles d’analyse élaborées pour penser la situation des Noirs américains, comme si les deux étaient comparables ou interchangeables. La sociologie décoloniale s’autorise cette analyse dans la mesure où elle racialise les rapports sociaux, évidemment.

La France, plutôt que de devenir une province idéologique de l’empire américain, devrait plutôt chercher à préserver sa singularité — sa remarquable singularité. La France a sa propre manière de penser la culture commune, la nation, les rapports entre les sexes, et tant d’autres domaines de l’existence humaine. Mais ne nous trompons pas : l’universalisme français est un particularisme inconscient de l’être. L’idée que la France se fait de l’universel est liée à son histoire, et plus particulièrement, à l’identité française — chaque peuple, en fait, élabore sa propre idée de l’universel. Il nous faudrait retrouver une certaine idée de la diversité du monde, en nous rappelant que les peuples ne sont pas des populations interchangeables et qu’on ne saurait voir dans les cultures des amas de coutumes superficielles, ne modelant pas en profondeur les comportements sociaux.

Campus Vox : On a vu récemment Caroline Fourest dénoncer cette nouvelle « génération offensée », peut-on dire qu’il y ait une prise de conscience en France de ces nouveaux phénomènes ?

Mathieu Bock-Côté : Cela fait des années que ceux qu’on appelle les conservateurs (mais pas seulement eux) tiennent tête au politiquement correct et il est heureux de voir qu’ils ont du renfort. Jacques Parizeau, l’ancien Premier ministre du Québec, disait, à propos de ceux qui rejoignaient le mouvement indépendantiste : « que le dernier entré laisse la porte ouverte s’il vous plaît ». Les conservateurs peuvent dire la même chose dans leur combat contre le régime diversitaire. L’enjeu est historique : il s’agit de préserver aujourd’hui la possibilité même du débat public en rappelant que le pluralisme intellectuel ne consiste pas à diverger dans l’interprétation d’un même dogme, mais dans la capacité de faire débattre des visions fondamentalement contradictoires qui reconnaissent néanmoins mutuellement leur légitimité. Ce n’est qu’ainsi qu’on pourra tenir tête à la tyrannie des offensés qui entendent soumettre la vie publique à leur sensibilité, et qui souhaitent transformer tout ce qui les indigne en blasphème. La France n’est pas épargnée par le politiquement correct, mais elle y résiste, en bonne partie, justement, parce qu’elle dispose d’un espace intellectuel autonome d’un système universitaire idéologiquement sclérosé. On peut croire aussi que la culture du débat au cœur de l’espace public français contribue à cette résistance. C’est en puisant dans leur propre culture que les Français trouveront la force et les moyens de résister au politiquement correct

Mathieu Bock-Côté : Cela fait des années que ceux qu’on appelle les conservateurs (mais pas seulement eux) tiennent tête au politiquement correct et il est heureux de voir qu’ils ont du renfort. Jacques Parizeau, l’ancien Premier ministre du Québec, disait, à propos de ceux qui rejoignaient le mouvement indépendantiste : « que le dernier entré laisse la porte ouverte s’il vous plaît ». Les conservateurs peuvent dire la même chose dans leur combat contre le régime diversitaire. L’enjeu est historique : il s’agit de préserver aujourd’hui la possibilité même du débat public en rappelant que le pluralisme intellectuel ne consiste pas à diverger dans l’interprétation d’un même dogme, mais dans la capacité de faire débattre des visions fondamentalement contradictoires qui reconnaissent néanmoins mutuellement leur légitimité. Ce n’est qu’ainsi qu’on pourra tenir tête à la tyrannie des offensés qui entendent soumettre la vie publique à leur sensibilité, et qui souhaitent transformer tout ce qui les indigne en blasphème. La France n’est pas épargnée par le politiquement correct, mais elle y résiste, en bonne partie, justement, parce qu’elle dispose d’un espace intellectuel autonome d’un système universitaire idéologiquement sclérosé. On peut croire aussi que la culture du débat au cœur de l’espace public français contribue à cette résistance. C’est en puisant dans leur propre culture que les Français trouveront la force et les moyens de résister au politiquement correct

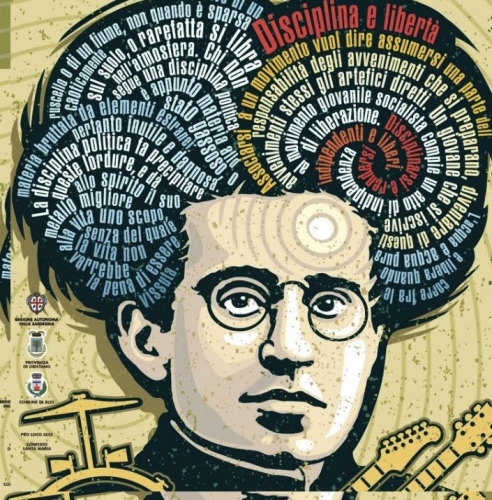

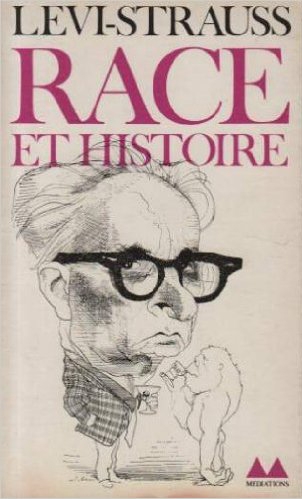

Je voudrai, à présent, citer une personnalité incontestable et incontournable, telle que celle de Claude Levi-Strauss: " Car, si notre démonstration est valable, il n'y a pas, il ne peut y avoir, une civilisation mondiale au sens absolu que l'on donne souvent à ce terme, puisque la civilisation implique la coexistence de cultures offrant elles le maximum de diversité, et consiste même en cette coexistence. La civilisation mondiale ne saurait être autre chose que la coalition, à l'échelle mondiale, de cultures préservant chacune son originalité". (Claude Levi-Strauss - "Races et Histoires").

Je voudrai, à présent, citer une personnalité incontestable et incontournable, telle que celle de Claude Levi-Strauss: " Car, si notre démonstration est valable, il n'y a pas, il ne peut y avoir, une civilisation mondiale au sens absolu que l'on donne souvent à ce terme, puisque la civilisation implique la coexistence de cultures offrant elles le maximum de diversité, et consiste même en cette coexistence. La civilisation mondiale ne saurait être autre chose que la coalition, à l'échelle mondiale, de cultures préservant chacune son originalité". (Claude Levi-Strauss - "Races et Histoires").

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

The French existentialist, Maurice Merleau-Ponty (1908-1961), drew upon the work of Schelling on many occasions and advanced the notion that the human body is the central means of knowing the world. Formerly, Western philosophers had argued that consciousness is the source of knowledge and Merleau-Ponty's unique approach to such matters had been influenced by the phenomenological writings of Husserl and Heidegger. As a leftist, however, Merleau-Ponty does not share Schelling's view that our inner voice is that of God and, instead, prefers to adopt a materialistic position and relegate this interior dimension to an aspect of humanity itself.

The French existentialist, Maurice Merleau-Ponty (1908-1961), drew upon the work of Schelling on many occasions and advanced the notion that the human body is the central means of knowing the world. Formerly, Western philosophers had argued that consciousness is the source of knowledge and Merleau-Ponty's unique approach to such matters had been influenced by the phenomenological writings of Husserl and Heidegger. As a leftist, however, Merleau-Ponty does not share Schelling's view that our inner voice is that of God and, instead, prefers to adopt a materialistic position and relegate this interior dimension to an aspect of humanity itself. These atypical thoughts were expressed in Merleau-Ponty's 1964 work, Eye and Mind, which approaches painting in the form of vision. The fact that he mentions the remarkable impact of Cézanne's work on the viewer who, presumably, is the recipient of this visual communion - echoes Schelling's own remarks about the effects on the artist himself, a process the latter describes as being "driven to production and even against an inner resistance". Two different perspectives, to be sure, but Merleau-Ponty nonetheless agrees with Schelling that such creativity is a gift or, in this case, a form of 'Grace' that denotes the presence of something mysteriously divine.

These atypical thoughts were expressed in Merleau-Ponty's 1964 work, Eye and Mind, which approaches painting in the form of vision. The fact that he mentions the remarkable impact of Cézanne's work on the viewer who, presumably, is the recipient of this visual communion - echoes Schelling's own remarks about the effects on the artist himself, a process the latter describes as being "driven to production and even against an inner resistance". Two different perspectives, to be sure, but Merleau-Ponty nonetheless agrees with Schelling that such creativity is a gift or, in this case, a form of 'Grace' that denotes the presence of something mysteriously divine. The unleashing of this 'barbaric' principle, the symbolic power of the imagination, is a reflection of "the inexhaustible depth" that Schelling had discussed more than a century earlier. For Merleau-Ponty, being able to unearth the hidden potential of human creativity represents a totality of perception that leads to the renewal of the individual. A final word from Schelling: "The unruly lies ever in the depths as though it might again break through, and order and form nowhere appear to have been original, but it seems as though what had initially been unruly had been brought to order. This is the incomprehensible basis of reality in things, the irreducible remainder that cannot be resolved into reason by the greatest exertion but always remains in the depth. Out of this which is unreasonable, reason in the true sense is born. Without this preceding gloom, creation should have no reality; darkness is its necessary heritage."

The unleashing of this 'barbaric' principle, the symbolic power of the imagination, is a reflection of "the inexhaustible depth" that Schelling had discussed more than a century earlier. For Merleau-Ponty, being able to unearth the hidden potential of human creativity represents a totality of perception that leads to the renewal of the individual. A final word from Schelling: "The unruly lies ever in the depths as though it might again break through, and order and form nowhere appear to have been original, but it seems as though what had initially been unruly had been brought to order. This is the incomprehensible basis of reality in things, the irreducible remainder that cannot be resolved into reason by the greatest exertion but always remains in the depth. Out of this which is unreasonable, reason in the true sense is born. Without this preceding gloom, creation should have no reality; darkness is its necessary heritage."

Je considère tout ça non pas comme Austerlitz mais comme la Beresina.

Je considère tout ça non pas comme Austerlitz mais comme la Beresina.