At the start of French Revolution, Bertrand Barère declared, “The revolutions of a barbarous people destroy all monuments, and the very trace of the arts seems to be effaced. The revolutions of an enlightened people conserve the fine arts, and embellish them […]”

Soon after, though, thousands of French statues were wrecked, and many heads tumbled into baskets. Barère, “The tree of liberty grows only when watered by the blood of tyrants.” The Anacreon of the Guillotine was lucky to escape with his own noggin.

Again, the defeated must watch impotently as their heroes are decapitated or come crashing down. At least they still have their own necks, for the moment, at least.

Washington, Jefferson, Grant and Francis Scott Key have been toppled, and even a likeness of Cervantes had red paint splashed on its eyes. “BASTARD” was scrawled on its pedestal. The woke vandal didn’t know that here was no conquistador or slave owner, but a slave of five years, not to mention a seminal writer in the Western canon.

Ah, but “seminal,” “Western” and “canon” are evil words now, you see, so maybe he did know, for this is, at bottom, an assault on every pillar, brick, cornice and baseboard of Western civilization. Burn it all down, for it is uniquely racist, sexist, genocidal and transphobic. I mean, for thousands of years, evil whites absolutely resisted the installation of all-gender shit holes.

Shut up already, and listen to Susan Sontag, “If America is the culmination of Western white civilization, as everyone from the Left to the Right declares, then there must be something terribly wrong with Western white civilization. This is a painful truth; few of us want to go that far…. The truth is that Mozart, Pascal, Boolean algebra, Shakespeare, parliamentary government, baroque churches, Newton, the emancipation of women, Kant, Marx, Balanchine ballets, et al, don’t redeem what this particular civilization has wrought upon the world. The white race is the cancer of human history; it is the white race and it alone—its ideologies and inventions—which eradicates autonomous civilizations wherever it spreads, which has upset the ecological balance of the planet, which now threatens the very existence of life itself.”

Later, Sontag regretted offending cancer patients with her poor choice of metaphor.

It’s essential that we be exorcised from “dead white men.” I remember when this idiotic term started to circulate. I had just dropped out of art school. While drinking Rolling Rock in smoky McGlinchey’s in Philadelphia, I told another art fag that he should know his art history, for how can you do anything if you have no idea what’s been achieved? Leering, this cipher smugly growled, “They’re just dead white men, man!”

1968: East German communist regime blew up the Paulinerkirche.

In 2015, I taught for a semester at Leipzig University, so nearly each day, I’d walk by a hideous building that crudely approximated the destroyed Paulinerkirche. Built in 1231, this church survived all the vicissitudes, upheavals and wars down the centuries, only to be dynamited by Communists in 1968. So what if Martin Luther had officiated there, and Bach was a musical director? Of course, its rich history only made it more delicious to blow up, for iconoclasm is the orgasm of “progressives,” and that’s why I’ve never identified as one.

There’s one Leipzig neighborhood, Connewitz, that’s famous across Germany as the center of progressive politics, most notably the antifa movement, and guess what? It is thoroughly defaced with graffiti that are often anti-cop or anti-Germany. During clashes with police that Connewitzers instigate, shop windows are gleefully broken not just at multinationals, but mom-and-pops, because, you know, once you go berserk, it’s hard to stop. Reflecting on this in 2015, I knew it would only escalate and spread beyond Germany, and it has. Seeing photos of Seattle’s Capitol Hill Autonomous Zone, I immediately thought of Connewitz.

When I wrote recently about the need for liberated zones, I meant, first of, the defense of your own communities, as happened in Philadelphia’s Fishtown and Italian Market, where locals banded together to block an invasion of vandals and looters.

Here in South Korea, local monuments and mores are safe. Here in Busan, there’s a huge statue honoring General Jeong Bal, who was killed by Japanese invaders in 1592. Losing with dignity is worthy of remembrance, though some contend he actually ran away. Historical debates are healthy.

More interesting to me are five sculptures of war refugees by Lee Hyun-woo, near the 40-Step Stairway. It was a shanty town during the Korean War, when Busan was a temporary capital after Seoul was overrun by Chinese and North Korean troops.

Depicted without hokiness, these are admirably realistic figures of a mother breastfeeding her baby while her naked son stood by, crying; two girls carrying water, one with a shoulder pole and the other with a jar on her head; two boys covering their ears as a man makes popcorn with a bomb-like contraption; a fedora-wearing accordionist, sitting on a bench; and two exhausted porters at rest. As public sculptures, they’re perfect, for they’re gracefully inserted into the environment as they dignify local history. Informative and fortifying, these bronze ghosts mingle with contemporary Koreans.

Across a Japanese-built bridge not far away, there’s a statue of Hyeon In. You can sit on a stone bench next to the smiling, suited singer, and hear his songs eternally broadcast from a bible-sized speaker.

In 1949, he made every man, woman, child and dog sob with his rendition of “Seoul’s Night Music.” “Walking through Chungmuro under a spring rain / Tears flowing down the window panes.” Oh, stop, stop! You’re murdering me! I can’t take it! A true legend.

As a refugee in Busan, Hyeon In wrote “Be Strong, Guem-soon.” It’s a message to his sister to stay strong until they meet again.

There is a street dedicated to the painter Lee Jung-soeb. He’s known for gestural paintings of bulls, and playful drawings of boys hugging fish and crabs pinching penises. Educated in Tokyo, his brief career started just after World War II and lasted through the Korean War.

Living all over, he starved, suffered from schizophrenia, drank too much and died in 1956 of hepatitis, at age 40 and alone, in a Red Cross Hospital. His wife and kids had been sent to Tokyo to escape the fighting. Although peripheral to art history, Jung-soeb matters to Koreans, and that’s enough. Meaning is local, above all.

Honoring their own culture and history, South Koreans also appreciate the finest from elsewhere. There are upcoming concerts of Saint Saen, Brahms, Beethoven and Vaughan Williams.

Rather bizarrely, Jin Ramen has a Joan Miro edition, and this made no sense to me until I noticed the Miroesque zigzags, wiggly lines and goofy shapes floating on its bright yellow packaging.

At Seomyeon Subway Station, there are reproductions of Ingres, Picasso, Modigliani, Manet, Caravaggio, Renoir, Turner, van Gogh, Monet, Canaletto and Goya. On an outside wall of a press die factory in Gamjeon-dong, a rather dreary neighborhood, there are reproductions of van Gogh, Magritte, Picasso, Mondrian and Lee Jung-seob, complete with labels to educate viewers.

The objective is not to present convincing facsimiles of great paintings, but merely to pique interest for further investigation. It’s similar to a street being named after a writer, painter, composer or scientist, as happens quite routinely in Paris, for example, but almost never seen in America, a country with a long, aggressive streak of anti-intellectualism.

We’re no longer talking about joe sixpacks sneering at pretentious bullshit, however. Thanks to Howard Stern, Jerry Springer, Rush Limbaugh, Honey Boo Boo, gangsta rap and antifa, etc., there is now a pandemic of cocksure loutishness, with frequent eruptions into violent barbarism. Ironically, the most militant driver of American anti-intellectualism is the academy, for nowhere else has thinking ceased more completely.

If we’re in a revolution, it’s one of enlightened barbarism, or woke savagery, carefully engineered down the decades. Yo massas enjoy the spectacle of y’all clawing at each other.

At Unz, there is a recent article by the Nation of Islam Research Group, “How Farrakhan Solved the Crime and Drug Problem… And How the Jews Attacked Him.” Whatever its flaws or biases, it is a fascinating expose of how Jews sabotaged an effort of blacks to help themselves. Immediately, I thought of the Jewish campaign against Craig Nelse n, who, against all odds, is desperately trying to save the most troubled, and even suicidal, white youths.

Connect the dots, people, before it’s too late.

Linh Dinh’s latest book is Postcards from the End of America. He maintains a regularly updated photo blog.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

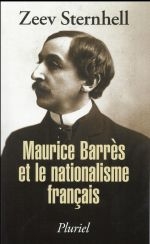

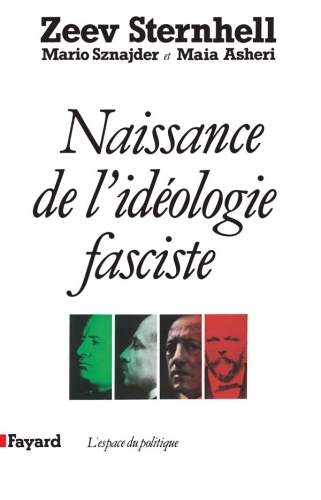

L’historien des idées, Zeev Sternhell, qui vient de mourir, emportera-t-il avec lui la polémique sur le « fascisme français » ? Ce rescapé des deux pires totalitarismes du XXe siècle (stalinisme et nazisme), a consacré une grande partie de ses travaux à la question du fascisme dont il voulait voir à tout prix l’origine dans notre pays. Il a eu le mérite de montrer, dès sa thèse sur Maurice Barrès et le nationalisme français (1969), que le fascisme est une idéologie « ni droite ni gauche » qui ne peut s’expliquer, comme le voulait la vulgate marxiste, simplement par les contradictions du capitalisme et de la pensée conservatrice. Le fascisme puise en effet beaucoup dans la praxis révolutionnaire et les haines « socialistes » à l’encontre de l’argent, voire des Juifs (l’un des plus grands antisémites, Alphonse Toussenel, auteur de Les Juifs, rois de l’époque : histoire de la féodalité financière, était un militant de gauche, disciple de Fourier).

L’historien des idées, Zeev Sternhell, qui vient de mourir, emportera-t-il avec lui la polémique sur le « fascisme français » ? Ce rescapé des deux pires totalitarismes du XXe siècle (stalinisme et nazisme), a consacré une grande partie de ses travaux à la question du fascisme dont il voulait voir à tout prix l’origine dans notre pays. Il a eu le mérite de montrer, dès sa thèse sur Maurice Barrès et le nationalisme français (1969), que le fascisme est une idéologie « ni droite ni gauche » qui ne peut s’expliquer, comme le voulait la vulgate marxiste, simplement par les contradictions du capitalisme et de la pensée conservatrice. Le fascisme puise en effet beaucoup dans la praxis révolutionnaire et les haines « socialistes » à l’encontre de l’argent, voire des Juifs (l’un des plus grands antisémites, Alphonse Toussenel, auteur de Les Juifs, rois de l’époque : histoire de la féodalité financière, était un militant de gauche, disciple de Fourier).  Or, s’il y eut de véritables penseurs fascisants (comme le néosocialiste Déat ou l’ancien communiste Doriot), ces thèses ne sont pas nées en France et n’y prospérèrent pas, les partis ouvertement fascistes, comme le Faisceau de Marcel Bucard, restant très marginaux. Sternhell a exagéré l’importance de groupuscules marginaux (comme le cercle Proudhon), et minoré l’impact de la Première Guerre mondiale, décisive dans l’émergence du fascisme. Vichy, malgré sa législation antisémite, prise dès 1940, et sa dérive vers une répression sanglante, a du mal à se laisser réduire à un « fascisme français » tant il relève d’influences contradictoires (nationalisme, monarchisme, technocratisme, pacifisme, etc.). Il n’y a jamais eu de parti unique à Vichy, à l’inverse des vrais États totalitaires, et le régime de Pétain se veut du reste « pacifiste », à la différence des véritables fascismes.

Or, s’il y eut de véritables penseurs fascisants (comme le néosocialiste Déat ou l’ancien communiste Doriot), ces thèses ne sont pas nées en France et n’y prospérèrent pas, les partis ouvertement fascistes, comme le Faisceau de Marcel Bucard, restant très marginaux. Sternhell a exagéré l’importance de groupuscules marginaux (comme le cercle Proudhon), et minoré l’impact de la Première Guerre mondiale, décisive dans l’émergence du fascisme. Vichy, malgré sa législation antisémite, prise dès 1940, et sa dérive vers une répression sanglante, a du mal à se laisser réduire à un « fascisme français » tant il relève d’influences contradictoires (nationalisme, monarchisme, technocratisme, pacifisme, etc.). Il n’y a jamais eu de parti unique à Vichy, à l’inverse des vrais États totalitaires, et le régime de Pétain se veut du reste « pacifiste », à la différence des véritables fascismes.