jeudi, 25 juin 2020

Les deux solstices et les deux Jean

Ex: https://www.facebook.com/notes/jean-louis-ragot/

L’année constitue un cycle. Ce cycle comprend un point le plus bas (et le plus froid), la nuit la plus longue ; et un point le plus haut (et le plus chaud), le jour le plus long. Ces deux points sont diamétralement opposés et constituent les deux solstices, les deux grands tournants de la course annuelle du soleil. A ces deux solstices correspondent les deux saint Jean du calendrier chrétien : saint Jean Évangéliste, qui est fêté le 27 décembre, et saint Jean Baptiste dont on célèbre la nativité le 24 juin.

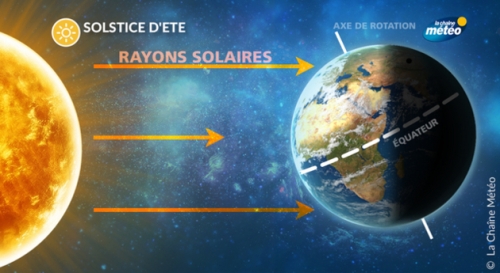

Le solstice d’été est l’apogée de la course du soleil, c’est le sommet de la saison chaude. Jour le plus long de l’année, il est le point culminant de la course du soleil. Après être monté de plus en plus haut chaque jour, il entame sa course déclinante. Ainsi, alors qu’il est une victoire de la lumière sur l’obscurité, le solstice d’été est aussi le commencement de la descente vers cette même obscurité. Les Nordiques consacraient ce jour au dieu Balder, dieu solaire et printanier. Pour célébrer la victoire du soleil sur les ténèbres, on allumait des feux au sommet des collines ce qui symbolisait l’arrivée de l’astre solaire au sommet de sa course. Ces feux ont survécu à la christianisation, et se perpétuent de nos jours le 23 juin sous le nom de feux de la Saint Jean. Au cours de cette fête, qui est communautaire, à la différence de Noël qui est centrée sur le foyer, le feu est allumé à l’extérieur. Il a une finalité essentiellement purificatrice : Dans nos campagnes, on faisait passer le bétail dans la fumée pour le protéger des maladies, on sautait au dessus du feu pour se purifier, on gardait les tisons jusqu’à Noël, date à laquelle ils servaient à allumer la bûche. La fonction purificatrice et fécondante du feu solsticial était marquée par le fait de lancer des roues enflammées qui dévalaient les pentes des collines pour parcourir les champs. Ces roues de feu devaient purifier les champs, mais symbolisaient aussi le cours du soleil fécondant les sillons porteurs des moissons qu’il ferait mûrir. Cette pratique a existé depuis le monde romain, où elle est déjà attestée, jusqu’au folklore européen. La fête du solstice d’été, au centre de la saison joyeuse est, à l’inverse de Noël, une fête triste : le soleil ayant atteint le point culminant, va commencer son déclin. De plus, la période des récoltes qui commence ne permet pas de festoyer pendant douze jours comme à Noël. Les réjouissances estivales auront lieu plus tard, à l’Assomption, grande fête mariale. En Suède, les feux du solstice d’été sont appelés les feux funéraires de Balder.

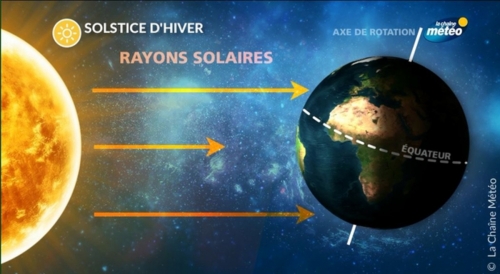

Le solstice d’hiver est la nuit la plus longue de l’année : deux tiers de nuit pour un tiers de jour. Mais le jour va commencer à croître et cet état de choses est marqué dans la fête de Noël. L’hiver est une période de chaos, si la nature est endormie sous le givre, les forces obscures, rodent de par le monde depuis Samain (la Toussaint). Noël, dont le nom vient de l’allemand Neue Helle, “nouvelle lumière”, est c’est l’espérance en des jours meilleurs qui va transcender la détresse hivernale par le biais de rites solsticiaux qui ont laissé des traces dans notre façon de célébrer Noël. Le fait religieux de Noël trouve donc sa source dans une phénoménologie saisonnière et donc cyclique. L’homme, observant la nature, ne cherche pas à expliquer celle-ci par la religion. La religion n’apparaît, au contraire, qu’au moment où l’homme s’est approprié un certain nombre de connaissances relatives à son environnement naturel et aux phénomènes cycliques. C’est ainsi que le calendrier, qui est religieux, se modèle sur les cycles de la nature, à tel point que parler d’“année liturgique”peut paraître un pléonasme.

La Révélation vient ensuite. L’avatar ne se manifeste que lorsque les hommes sont préparés à sa venue, d’où l’importance d’un précurseur. Dans le christianisme, c’est Jean Baptiste. A l’inverse, la religion, ce lien entre les hommes et Dieu, disparaît lorsqu’elle a perdu tout son sens, lorsqu’elle ne remplit plus sa mission libératrice qui consiste à conduire les hommes au delà du cercle de leur vie matérielle. Ainsi, on n’a pu faire admettre aux ouvriers que la religion est l’opium du peuple que parce que l’âme celui-ci avait commencé préalablement à se vider de sa spiritualité, alors que coupé de ses racines paysannes et spolié de ses moyens de production (qui ont été souvent le support de sa vie spirituelle1), l’injustice de la loi d’airain l’avait confiné aux inquiétudes de la survie quotidienne.

Noël est une fête familiale, intime. Les ancêtres sont évoqués mais on célèbre surtout les enfants, car ils représentent l’avenir, l’espérance, le printemps ; comme le soleil, ils vont croître, jusqu’à l’apothéose de leur jeunesse, après laquelle ils fonderont une nouvelle famille, transmettront l’héritage ancestral à leurs petits enfants, avant de devenir eux-mêmes des ancêtres. Cet héritage n’est pas que matériel. A coté de la famille (autrefois élargie au clan) on trouve d’autres unités qui sont la commune, ensemble de familles vivant dans un même lieu et qui se réunissent pour des célébrations collectives, comme les feux de la saint Jean ; et le métier qui se trouvait autrefois sous le patronage d’un saint dont la solennité donnait lieu à un culte religieux et à des réjouissances. Ce ciment communautaire, qui était la base horizontale de la spiritualité populaire, s’est fondu dans la masse de la cité moderne où l’homme, par le fait même d’être coupé de ses racines, a oublié sa religion.

L’un ayant rempli son rôle et l’autre demeurant dans l’attente du retour du Christ, les deux Jean correspondent à la symbolique du dieu Janus à deux visages, celui d’un homme âgé tourné vers le passé, et celui d’un homme jeune tourné vers l’avenir : « dans le christianisme, les fêtes solsticiales de Janus sont devenues celles des deux saint Jean, et celles-ci sont toujours célébrées aux mêmes époques, c’est à dire aux environs immédiats des deux solstices d’hiver et d’été(2). » Ces deux tournants de l’année sont considérés comme des portes, or « Janus,[...], est proprement le janitor qui ouvre et ferme les portes (januae) du cycle annuel, avec les clefs qui sont un de ses principaux attributs(3). » Ces portes sont les portes solsticiales. Le 21 juin s’ouvre la porte des hommes, et la porte des dieux s’ouvre le 21 décembre. La fête de Janus était célébrée aux deux solstices.

Bibliographie :

C. Gaignebet, Le Carnaval, op. cit., pp. 65-86.

R. Guénon, Symboles fondamentaux de la science sacrée

C. Gaignebet, Le Carnaval, op. cit., pp. 65-86.

R. Guénon, Symboles fondamentaux de la science sacrée

12:33 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : astronomie, solstices, solstice d'été, solstice d'hiver, noël, religion, tradition |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 27 janvier 2017

The Eight Traditional European Celebrations of the Seasons

19:31 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : traditions, traditions européennes, paganisme, liturgie, cycle des saisons, chandeleur, ostara, équinoxe de printemps, équinoxe d'automne, beltaine, lugnasad, samhain, solstices, solstice d'été, solstice d'hiver |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook