dimanche, 13 décembre 2020

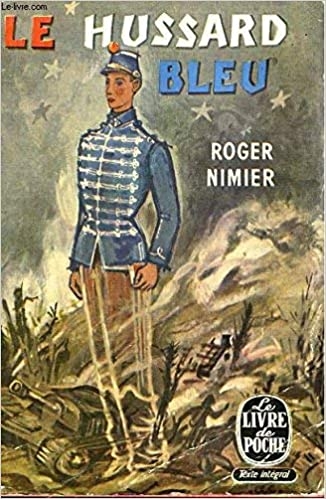

Hommage à Roger Nimier

Luc-Olivier d’Algange:

Hommage à Roger Nimier

Roger Nimier fut sans doute le dernier des écrivains, et des honnêtes gens, à être d'une civilisation sans être encore le parfait paria de la société; mais devinant cette fin, qui n'est pas une finalité mais une terminaison.

Après les futilités, les pomposités, les crises anaphylactiques collectives, les idéologies, viendraient les temps de la disparition pure et simple, et en même temps, des individus et des personnes. L'aisance, la désinvolture de Roger Nimier furent la marque d'un désabusement qui n'ôtait rien encore à l'enchantement des apparences. Celles-ci scintillent un peu partout dans ses livres, en sentiments exigeants, en admirations, en aperçus distants, en curiosités inattendues.

Ses livres, certes, nous désabusent, ou nous déniaisent, comme de jolies personnes, du Progrès, des grandes abstractions, des généralités épaisses, mais ce n'est point par une sorte de vocation éducative mais pour mieux attirer notre attention sur les détails exquis de la vie qui persiste, ingénue, en dépit de nos incuries. Roger Nimier en trouvera la trace aussi bien chez Madame de Récamier que chez Malraux. Le spectre de ses affections est large. Il peut, et avec de profondes raisons, trouver son bien, son beau et son vrai, aussi bien chez Paul Morand que chez Bernanos. Léautaud ne lui interdit pas d'aimer Péguy. C'est assez dire que l'esprit de système est sans prise sur lui, et que son âme est vaste.

On pourrait en hasarder une explication psychologique, ou morale. De cette œuvre brève, au galop, le ressentiment qui tant gouverne les intellectuels modernes est étrangement absent. Nimier n'a pas le temps de s'attarder dans les relents. Il va à sa guise, voici la sagesse qu'il nous laisse. Ses quelques mots pointus, que l'on répète à l'envie, et que ses fastidieux épigones s'efforcent de reproduire, sont d'un piquant plus affectueux que détestateur. Pour être méchant, il faut être bien assis quelque part, avec sa garde rapprochée. Or le goût de Roger Nimier est à la promenade, à l'incertitude, à l'attention. Fût-ce par les méthodes de l'ironie, il ne donne pas la leçon, mais invite à parcourir, à se souvenir, à songer, - exercices dont on oublie souvent qu'ils exigent une intelligence toujours en éveil. Son goût n'est pas une sévérité vétilleuse dissimulée sous des opinions moralisatrices, mais une liberté exercée, une souveraineté naturelle. Il ne tient pas davantage à penser comme les autres qu'il ne veut que les autres pensent comme lui, puisque, romancier, il sait déjà que les autres sont déjà un peu en lui et lui dans les autres. Les monologues intérieurs larbaudiens du Hussard bleu en témoignent. Nimier se défie des représentations et de l'extériorité. Sa distance est une forme d'intimité, au rebours des familiarités oppressantes.

On pourrait en hasarder une explication psychologique, ou morale. De cette œuvre brève, au galop, le ressentiment qui tant gouverne les intellectuels modernes est étrangement absent. Nimier n'a pas le temps de s'attarder dans les relents. Il va à sa guise, voici la sagesse qu'il nous laisse. Ses quelques mots pointus, que l'on répète à l'envie, et que ses fastidieux épigones s'efforcent de reproduire, sont d'un piquant plus affectueux que détestateur. Pour être méchant, il faut être bien assis quelque part, avec sa garde rapprochée. Or le goût de Roger Nimier est à la promenade, à l'incertitude, à l'attention. Fût-ce par les méthodes de l'ironie, il ne donne pas la leçon, mais invite à parcourir, à se souvenir, à songer, - exercices dont on oublie souvent qu'ils exigent une intelligence toujours en éveil. Son goût n'est pas une sévérité vétilleuse dissimulée sous des opinions moralisatrices, mais une liberté exercée, une souveraineté naturelle. Il ne tient pas davantage à penser comme les autres qu'il ne veut que les autres pensent comme lui, puisque, romancier, il sait déjà que les autres sont déjà un peu en lui et lui dans les autres. Les monologues intérieurs larbaudiens du Hussard bleu en témoignent. Nimier se défie des représentations et de l'extériorité. Sa distance est une forme d'intimité, au rebours des familiarités oppressantes.

L'amour exige de ces distances, qui ne sont pas seulement de la pudeur ou de la politesse mais correspondent à une vérité plus profonde et plus simple: il faut aux sentiments de l'espace et du temps. Peut-être écrivons nous, tous, tant bien que mal, car nous trouvons que ce monde profané manque d'espace et de temps, et qu'il faut trouver quelque ruse de Sioux pour en rejoindre, ici et là, les ressources profondes: le récit nous autorise de ses amitiés. Nul mieux que Roger Nimier ne sut que l'amitié est un art, et qu'il faut du vocabulaire pour donner aux qualités des êtres une juste et magnanime préférence sur leurs défauts. Ceux que nous admirons deviendront admirables et la vie ressemblera, aux romans que nous écrivons, et nos gestes, aux pensées dites « en avant ». Le généreux ne jalouse pas.

Il n'est rien de plus triste, de plus ennuyeux, de plus mesquin que le « monde culturel », avec sa moraline, son art moderne, ses sciences humaines et ses spectacles. Si Nimier nous parle de Madame Récamier, au moment où l'on disputait de Mao ou de Freud, n'est-ce pas pour nous indiquer qu'il est possible de prendre la tangente et d'éviter de s'embourber dans ces littératures de compensation au pouvoir absent, fantasmagories de puissance, où des clercs étriqués jouent à dominer les peuples et les consciences ? Le sérieux est la pire façon d'être superficiel; la meilleure étant d'être profond, à fleur de peau, - « peau d'âme ». Parmi toutes les mauvaises raisons que l'on nous invente de supporter le commerce des fâcheux, il n'en est pas une qui tienne devant l'évidence tragique du temps détruit. La tristesse est un péché.

Les épigones de Nimier garderont donc le désabusement et s'efforceront de faire figure, pâle et spectrale figure, dans une société qui n'existe plus que pour faire disparaître la civilisation. La civilisation, elle, est une eau fraîche merveilleuse tout au fond d'un puits; ou comme des souvenirs de dieux dans des cités ruinées. L'allure dégagée de Roger Nimier est plus qu'une « esthétique », une question de vie ou de mort: vite ne pas se laisser reprendre par les faux-semblants, garder aux oreilles le bruit de l'air, être la flèche du mot juste, qui vole longtemps, sinon toujours, avant son but.

Les épigones de Nimier garderont donc le désabusement et s'efforceront de faire figure, pâle et spectrale figure, dans une société qui n'existe plus que pour faire disparaître la civilisation. La civilisation, elle, est une eau fraîche merveilleuse tout au fond d'un puits; ou comme des souvenirs de dieux dans des cités ruinées. L'allure dégagée de Roger Nimier est plus qu'une « esthétique », une question de vie ou de mort: vite ne pas se laisser reprendre par les faux-semblants, garder aux oreilles le bruit de l'air, être la flèche du mot juste, qui vole longtemps, sinon toujours, avant son but.

Les ruines, par bonheur, n'empêchent pas les herbes folles. Ce sont elles qui nous protègent. Dans son portrait de Paul Morand qui vaut bien un traité « existentialiste » comme il s'en écrivait à son époque (la nôtre s'étant rendue incapable même de ces efforts édifiants), Roger Nimier, après avoir écarté la mythologie malveillante de Paul Morand « en arriviste », souligne: « Paul Morand aura été mieux que cela: protégé. Et conduit tout droit vers les grands titres de la vie, Surintendant des bords de mer, Confident des jeunes femmes de ce monde, Porteur d'espadrilles, Compagnons des vraies libérations que sont Marcel Proust et Ch. Lafite. »

Etre protégé, chacun le voudrait, mais encore faut-il bien choisir ses Protecteurs. Autrefois, les tribus chamaniques se plaçaient sous la protection des faunes et des flores resplendissantes et énigmatiques. Elles avaient le bonheur insigne d'être protégées par l'esprit des Ours, des Lions, des Loups ou des Oiseaux. Pures merveilles mais devant lesquelles ne cèdent pas les protections des Saints ou des Héros. Nos temps moins spacieux nous interdisent à prétendre si haut. Humblement nous devons nous tourner vers nos semblables, ou vers la nature, ce qui n'est point si mal lorsque notre guide, Roger Nimier, nous rapproche soudain de Maurice Scève dont les poèmes sont les blasons de la langue française: « Où prendre Scève, en quel ciel il se loge ? Le Microcosme le place en compagnie de Théétète, démontant les ressorts de l'univers, faisant visiter les merveilles de la nature (...). Les Blasons le montrent couché sur le corps féminin, dont il recueille la larme, le soupir et l'haleine. La Saulsaye nous entraîne au creux de la création dans ces paradis secrets qui sont tombés, comme miettes, du Jardin royal dont Adam fut chassé. »

Hussard, certes, si l'on veut, - mais pour quelles défenses, quelles attaques ? La littérature « engagée » de son temps, à laquelle Nimier résista, nous pouvons la comprendre, à présent, pour ce qu'elle est: un désengagement de l'essentiel pour le subalterne, un triste "politique d'abord" (de Maurras à Sartre) qui abandonne ce qui jadis nous engageait (et de façon engageante) aux vertus mystérieuses et généreuses qui sont d'abord celles des poètes, encore nombreux du temps de Maurice Scève: « Ils étaient pourtant innombrables, l'amitié unissait leurs cœurs, ils inspiraient les fêtes et décrivaient les guerres, ils faisaient régner la bonté sur la terre. » De même que les Bardes et les Brahmanes étaient, en des temps moins chafouins, tenus pour supérieurs, en leur puissance protectrice, aux législateurs et aux marchands, tenons à leur exemple, et avec Roger Nimier, Scève au plus haut, parmi les siens.

Hussard, certes, si l'on veut, - mais pour quelles défenses, quelles attaques ? La littérature « engagée » de son temps, à laquelle Nimier résista, nous pouvons la comprendre, à présent, pour ce qu'elle est: un désengagement de l'essentiel pour le subalterne, un triste "politique d'abord" (de Maurras à Sartre) qui abandonne ce qui jadis nous engageait (et de façon engageante) aux vertus mystérieuses et généreuses qui sont d'abord celles des poètes, encore nombreux du temps de Maurice Scève: « Ils étaient pourtant innombrables, l'amitié unissait leurs cœurs, ils inspiraient les fêtes et décrivaient les guerres, ils faisaient régner la bonté sur la terre. » De même que les Bardes et les Brahmanes étaient, en des temps moins chafouins, tenus pour supérieurs, en leur puissance protectrice, aux législateurs et aux marchands, tenons à leur exemple, et avec Roger Nimier, Scève au plus haut, parmi les siens.

Roger Nimier n'étant pas « sérieux », la mémoire profonde lui revient, et il peut être d'une tradition sans avoir à le clamer, ou en faire la réclame, et il peut y recevoir, comme des amis perdus de vue mais nullement oubliés, ces auteurs lointains que l'éloignement irise d'une brume légère et dont la présence se trouve être moins despotique, contemporains diffus dont les amabilités intellectuelles nous environnent.

Qu'en est-il de ce qui s'enfuit et de ce qui demeure ? Chaque page de Roger Nimier semble en « répons » à cette question qui, on peut le craindre, ne sera jamais bien posée par l'âge mûr, par la moyenne, - dans laquelle les hommes entrent de plus en plus vite et sortent de plus en plus tard, - mais par la juvénilité platonicienne qui emprunta pendant quelques années la forme du jeune homme éternel que fut et demeure Roger Nimier, aimé des dieux, animé de cette jeunesse « sans enfance antérieure et sans vieillesse possible » qu'évoquait André Fraigneau à propos de l'Empereur Julien.

Qu'en est-il de l'humanité lorsque ces fous qui ont tout perdu sauf la raison régentent le monde ? Qu'en est-il des civilités exquises, et dont le ressouvenir lorsqu’elles ont disparu est exquis, précisément comme une douleur ? Qu'en est-il des hommes et des femmes, parqués en des camps rivaux, sans pardon ? Sous quelle protection inventerons-nous le « nouveau corps amoureux » dont parlait Rimbaud ? Nimier écrit vite, pose toutes les questions en même temps, coupe court aux démonstrations, car il sait que tout se tient. Nous perdons ou nous gagnons tout. Nous jouons notre peau et notre âme en même temps. Ce que les Grecs nommaient l'humanitas, et dont Roger Nimier se souvient en parlant de l'élève d'Aristote ou de Plutarque, est, par nature, une chose tant livrée à l'incertitude qu'elle peut tout aussi bien disparaître: « Et si l'on en finissait avec l'humanité ? Et si les os détruits, l'âme envolée, il ne restait que des mots ? Nous aurions le joli recueil de Chamfort, élégante nécropole où des amours de porphyre s'attristent de cette universelle négligence: la mort ».

Par les mots, vestiges ultimes ou premières promesses, Roger Nimier est requis tout aussi bien par les descriptifs que par les voyants, même si « les descriptifs se recrutent généralement chez les aveugles ». Les descriptifs laisseront des nécropoles, les voyants inventeront, comme l'écrivait Rimbaud « dans une âme et un corps ». Cocteau lui apparaît comme un intercesseur entre les talents du descriptif et des dons du voyant, dont il salue le génie: «Il ne fait aucun usage inconsidéré du cœur et pourtant ses vers ont un caractère assez particulier: ils semblent s'adresser à des humains. Ils ne font pas appel à des passions épaisses, qui s'essoufflent vite, mais aux patientes raisons subtiles. Le battement du sang, et c'est déjà la mort, une guerre, et c'est la terre qui mange ses habitants ».Loin de nous seriner avec le style, qui, s'il ne va pas de soi, n'est plus qu'un morose « travail du texte », Roger Nimier va vers l'expérience, ou, mieux encore, vers l'intime, le secret des êtres et des choses: « Jean Cocteau est entré dans un jardin. Il y a trouvé des symboles. Il les a apprivoisé. »

Par les mots, vestiges ultimes ou premières promesses, Roger Nimier est requis tout aussi bien par les descriptifs que par les voyants, même si « les descriptifs se recrutent généralement chez les aveugles ». Les descriptifs laisseront des nécropoles, les voyants inventeront, comme l'écrivait Rimbaud « dans une âme et un corps ». Cocteau lui apparaît comme un intercesseur entre les talents du descriptif et des dons du voyant, dont il salue le génie: «Il ne fait aucun usage inconsidéré du cœur et pourtant ses vers ont un caractère assez particulier: ils semblent s'adresser à des humains. Ils ne font pas appel à des passions épaisses, qui s'essoufflent vite, mais aux patientes raisons subtiles. Le battement du sang, et c'est déjà la mort, une guerre, et c'est la terre qui mange ses habitants ».Loin de nous seriner avec le style, qui, s'il ne va pas de soi, n'est plus qu'un morose « travail du texte », Roger Nimier va vers l'expérience, ou, mieux encore, vers l'intime, le secret des êtres et des choses: « Jean Cocteau est entré dans un jardin. Il y a trouvé des symboles. Il les a apprivoisé. »

Loin du cynisme vulgaire, du ricanement, du nihilisme orné de certains de ses épigones qui donnent en exemple leur vide, qui ne sera jamais celui des montagnes de Wu Wei, Roger Nimier se soucie de la vérité et du cœur, et de ne pas passer à côté de ce qui importe. Quel alexipharmaque à notre temps puritain, machine à détruire les nuances et qui ne connaît que des passions courtes ! Nimier ne passe pas à côté de Joseph Joubert et sait reconnaître en Stephen Hecquet l'humanité essentielle (« quel maître et quel esclave luttant pour la même cause: échapper au néant et courir vers le soleil ») d'un homme qui a « Caton pour Maître et Pétrone pour ami. » Sa nostalgie n'est pas amère; elle se laisse réciter, lorsqu'il parle de Versailles, en vers de La Fontaine: « Jasmin dont un air doux s'exhale/ Fleurs que les vents n'ont su ternir/ Aminte en blancheur vous égale/ Et vous m'en faites souvenir ».

On oublie parfois que Roger Nimier est sensible à la sagesse que la vie et les œuvres dispensent « comme un peu d'eau pris à la source ». La quête d'une sagesse discrète, immanente à celui qui la dit, sera son génie tutélaire, son daemon, gardien des subtiles raisons par l'intercession de Scève: « En attendant qu'à dormir me convie/ Le son de l'eau murmurant comme pluie ».

Luc-Olivier d'Algange

00:52 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : roger nimier, luc-olivier d'algange, lettres, lettres françaises, littérature, littérature française |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

COVID-19: Quand l'Absurde devient Norme

Café Noir N.01

COVID-19: Quand l'Absurde devient Norme

Une émission de Pierre Le Vigan et Gilbert Dawed

00:47 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre le vigan, gilbert dawed, covid-19, coronavirus, pandémie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Immunité physiologique et immunité sociale

Immunité physiologique et immunité sociale

Laurent Ozon

Les études de biologie et d’immunologie révèlent la centralité de la notion d’immunité dans le paysage médical contemporain sous l’effet de l’augmentation foudroyante des pathologies immunitaires. D’autres études de psychologie évolutionnistes révèlent simultanément que la notion d’immunité pourrait, sans risque d’abus, être la clé de lecture des marqueurs politiques et idéologiques dans les sociétés occidentales. A l’heure des épidémies faut-il s’attendre à un retour brutal des stress de conservation ?

Le soi, le non-soi et le soi-modifié

Selon le Larousse, l’immunité est définie comme « l’ensemble des mécanismes de défense d’un organisme contre les éléments étrangers à l’organisme ». Les immunologistes la considèrent comme un mécanisme de conservation : « la physiologie du système immunitaire est conservatrice et auto-réactive. Et les pathologies dérivent des défaillances de ces mécanismes de conservation ». Le système immunitaire repose donc sur la capacité initiale à reconnaître le soi, le non-soi et le soi-modifié, c’est à dire à identifier les corps étrangers ou devenus étrangers (soi modifié) puis ensuite, à identifier ceux qui doivent être combattus, détruits ou compensés. Les pathologies immunitaires peuvent être classées en trois catégories : les pathologies liées à une immunité déficiente, celles liées à une immunité exubérante et les pathologies dites auto-immunes. Les premières relèvent d’un affaiblissement et parfois d’une disparition totale du système immunitaire où l’organisme ne se défend plus. Les secondes, dites exubérantes, désignent des réponses excessives du système immunitaire (la plupart des mécanismes allergiques) et les troisièmes, dites auto-immunes, s’attaquent aux constituants normaux de l’organisme en ignorant ses pathogènes par le fait que le système immunitaire ne reconnaît plus le soi du non-soi.

Un regard immunologique sur les sociétés humaines

Diabète de type 1, Sclérose en plaques, maladie de Crohn, Lupus, polyarthrite rhumatoïde, cancer et maladies cardiovasculaires, dépression, SIDA, mais aussi épidémie de Coronavirus, l’explosion des maladies liées à des pathologies immunitaires a placé la notion d’immunité au cœur des problématiques médicales actuelles.

En énonçant ces généralités, on comprend pourquoi de nombreux intellectuels, critiques sociaux ou scientifiques ont été tenté d’extrapoler en définissant les mécanismes et les contours d’une immunologie sociale, vers un regard immunologique porté sur la société humaine.

Les mécanismes immunitaires sociaux suppléent aux mécanismes immunitaires individuels.

On a tout d’abord parlé d’« immunité sociale » pour désigner les mécanismes sociaux par lesquels une collectivité établit une immunité collective. Nathalie Stroeymeyt, Sylvia Cremer ou Janine Kievits, ont ainsi étudié les mécanismes d’immunité sociale chez les insectes sociaux, à savoir la résistance des colonies aux pathogènes grâce à des mécanismes sociaux (organisation, relation, etc.). Des recherches qui ont révélé les liens entre la faible immunité individuelle et la forte immunité sociale des colonies : « l’abeille a moins de gènes de défense, situation probablement liée au fait qu’elle dispose d’autres moyens pour lutter contre les microbes et parasites. Car l’abeille a d’autres armes : elle vit en colonies. ».

Les mécanismes immunitaires sociaux viendraient ainsi suppléer aux mécanismes immunitaires individuels. D’autres chercheurs (par exemple Simon Babyan de l’Université d’Edimbourg) ont étendu cette notion d’immunité sociale à toutes les espèces sociales, rappelant que dans les espèces sociales, et bien évidemment dans les sociétés humaines , « la combinaison du contrôle comportemental de l'infection - par exemple, la ségrégation des malades, l'élimination des morts, l'évaluation de la qualité des aliments et de l'eau - et l'agrégation des individus immunisés, peuvent protéger les membres non immunisés contre la maladie ». A ce stade, l’on évoque la façon dont un groupe social se dote de mécanismes immunitaires collectifs qui viennent compléter les défenses individuelles de ses membres face à des agressions d’agents pathogènes extérieurs.

De l’immunité sociale à la sociabilité immunitaire

C’est à ce stade que les recherches de Joshua Tyburg, (professeur agrégé de psychologie enseignant à l’Université Libre d’Amsterdam) permettent d’approfondir et surtout d’élargir l’approche immunitaire pour comprendre les sociétés. Il s’agit de passer de l’étude de l’immunité sociale (stratégies sociales à fonctions immunitaires) à une socialité immunitaire, c’est à dire à une réinterprétation des stratégies et comportements sociaux d’un point de vue immunitaire.

Joshua Tyburg, cherche à expliquer les bases du comportement humain conservateur en remontant aux sources du dégout comme transposition de comportements d’évitements anti- pathogènes, afin de permettre à la société de passer du «rejet à l’acceptation ». Il mobilise ainsi dans ses recherches les études démontrant que la perception du dégoût est à proportion plus forte chez les individus aux opinions les plus conservatrices sur le plan des mœurs, des valeurs et en matière politique.

Tyburg cherche en effet à mieux comprendre les comportements humains et en particulier les stratégies d’accouplement, la moralité et la perception des risques pathogènes en vue de faciliter selon lui le passage « du rejet à l’acceptation ». Sa méthodologie de travail le porte à étudier les causes et manifestations du dégoût (répulsion puis évitement) pathogène, sexuel et moral. Des manifestations dont les bases génétiques ont été largement prouvées par une étude de l’American Psychologist Association en 2015. Cette étude prétendait, elle aussi, contribuer à mieux comprendre les nombreux comportements normaux auxquels le dégoût est lié, y compris les préférences de partenaire les idéologies politiques et l'évitement social.

Dégoût et immunité

Les recherches de Joshua Tyburg comme celles Debra Lieberman (Département de psychologie de l’Université de Miami) ont permis d’avancer sur plusieurs constats. D’abord, la perception de dégoût peut être considérée comme une manifestation immunitaire, au moins dans la mesure où le dégoût des pathogènes en particulier, influence naturellement l'évitement des contacts mais aussi le choix des aliments, la coopération sociale et le choix du partenaire et donc les orientations sexuelles (Current Opinion in Psychology 2016, 6/7/11).

Ces manifestations de rejet ne sont pas anodines puisque plusieurs scientifiques du XXe et du XXIe siècle ont noté que de nombreux objets qui provoquent le dégoût contenaient objectivement des agents pathogènes (Drs. Curtis, Aunger et Rabie du Département de Biologie de la Royal Society, 2004), que la sensibilité et la perception de dégoût diminuait avec l’âge (comme l’efficacité du système immunitaire), que le sentiment de dégoût est un facteur central dans les apprentissages des normes, de valeur et de culture (P. Rozin, A. Fallon, American Psychological Association, 1987). Ainsi, des études ont démontré que les femmes avaient des manifestations de dégoût et des perceptions xénophobes nettement plus accentuées en période d’ovulation et plus largement durant leur âge de reproduction. Je n’ai trouvé aucune étude symétrique concernant les modifications hormonales affectant les capacités de reproduction, leurs éventuels liens avec une diminution de l’efficacité immunitaire, l’atténuation des manifestations de dégoût ou la xénophobie.

Les liens entre stress immunitaire et conservatisme

Enfin, et logiquement, Tyburg, dans une étude publiée en 2015 par Evolution and Human Behavior s’est penché à nouveau sur la triangulaire dégoût (répulsion et évitement), stratégies sexuelles (fréquence des rapports, choix des partenaires, etc.) et système de valeurs (plutôt progressiste ou plutôt conservateur). Sans surprise, les résultats confirmèrent que le stress contre le parasitisme et la sensibilité au dégoût individuel (réaction à des images ou situations « dégoûtantes ») se manifestent plus fortement chez les individus adhérents à des normes traditionnelles ».

Il existe donc bien une relation empirique entre la réaction immunitaire de dégoût et les options idéologiques dites « conservatrices » recensées ainsi: rejet de l’immigration, rejet de l’homosexualité, moindre confiance sociale élargie, mais aussi préférence pour des formes politiques moins éloignées et moins nombreuses, valorisation de la méritocratie plutôt qu’aspiration à l’égalité, intérêt pour les causes écologiques de proximité plutôt que mondiales, préférence pour la culture et les coutumes traditionnelles plutôt que l’expérimentation sociale, favoritisme intra-groupe, etc.

Tyburg note par ailleurs (Evolution and Human Behavior, novembre 2015, Vol. 36, n°6, Pages 489–497), qu’il convient de distinguer le conservatisme social (promotion d'un changement favorisant des traditions culturelles de longue date) d’un « conformisme social » ou d’une acceptation ou volonté de protection des acquis (salaire minimum ou prise en charge des frais de santé ) qui, eux, ne font pas apparaître chez leurs partisans, de corrélations particulières avec des manifestations immunitaires plus marquées de dégoût. De là à confirmer que le conservatisme idéologique est une manifestation immunitaire il n’y a qu’un pas, pas que Tyburg ne franchit évidemment pas.

Récapitulons : premièrement, les individus disposent d’un système immunitaire permettant à leur organisme de résister aux agressions extérieures et ce système fonctionne sur la capacité initiale à distinguer le soi, le non-soi et le soi-modifié. C’est l’altération de cette capacité de reconnaissance, fondamentalement conservatrice, qui engendre les pathologies immunitaires au nombre desquelles on compte la plupart des maladies dites génétiques ou de civilisation de notre époque. Deuxièmement, les groupes sociaux développent des capacités immunitaires c’est-à-dire des règles de communication et d’organisation qui assurent la prise en charge d’une part de ces fonctions immunitaires et, de ce fait, enlèvent à l’individu une partie de ses facultés immunitaires par transfert de compétences ou d’aptitudes. Troisièmement, les manifestations de dégoût par répulsion ou évitement sont largement corrélées à des manifestations idéologiques de dégoût ou d’évitement sexuels, moraux et sociaux. Quatrièmement, l’objet de ces manifestations de dégoût est lié à des pratiques factuellement à risque sur le plan pathogène, et par transfert, lié à des changements d’état importants sur le plan sociétal, social, sanitaire, axiologique et politique. Enfin, les chercheurs qui tentent d’analyser les phénomènes de « rejets » dans l’optique d’une amélioration de l’ingénierie sociale pour favoriser « l’acceptation » de ces changements, identifient un mécanisme immunitaire qui sous-tend les marqueurs idéologiques conservateurs.

Stress et révolutions « conservatrices »

De fait, l’immunité devient un concept étendu à la psychologie sociale et donc à l’étude des marqueurs idéologiques et politiques de notre époque. A l’heure de la crise du coronavirus, de l’immigration de masse, les conservateurs sont-ils les agents d’une réaction immunitaire qui s’ignore ? Si oui, la question d’une lecture « immunitaire » des marqueurs idéologiques dits « progressistes » serait, elle aussi, sans aucun doute utile.

Pour ne pas conclure, et sans avoir décrit précisément les mécanismes de compensation sociale des stress immunitaires, il serait utile d’évaluer l’impact de la pandémie du Covid19, de ses conséquences sur la confiance des populations à l’égard de la prise en charge immunitaire du groupe. Utile aussi de mesurer ses effets sur la diffusion des marqueurs idéologiques conservateurs dans la population, pour mieux comprendre ces mécanismes à l’avenir. Car si les groupes sociaux développent bien des capacités immunitaires qui délestent les individus d'une partie de leurs facultés immunitaires, une prise en charge insatisfaisante de ces fonctions par les collectivités, pourraient bien favoriser des stress durs qui alimentent la diffusion des marqueurs idéologiques conservateurs. Des marqueurs qui précèdent des révolutions, au fond toujours "conservatrices" dans leurs aspirations.

Laurent Ozon

laurent.ozon@me.com

00:20 Publié dans Santé, Science, Sciences, Sociologie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : immunité, immunité physiologique, santé, pathologies, sciences, médecine, sciencesmédicales, biologie, sociologie, immunité sociale, laurent ozon |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

»Leben unterm Regenbogen« - Ellen Kositza empfiehlt Bettina Gruber

00:17 Publié dans Livre, Livre, Sociologie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, sexualité, sociologie, gendérisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook