lundi, 14 décembre 2020

Télétravail, la rupture...

Nous reproduisons ci-dessous un point de vue d'Hervé Juvin, cueilli sur son site personnel et consacré aux conséquences de la généralisation du télétravail provoquée par les les mesures sanitaires de lutte contre l"épidémie.

Économiste de formation et député européen, Hervé Juvin est notamment l'auteur de deux essais essentiels, Le renversement du monde (Gallimard, 2010) et La grande séparation - Pour une écologie des civilisations (Gallimard, 2013). Candidat aux élections européennes sur la liste du Rassemblement national, il a publié récemment un manifeste intitulé France, le moment politique (Rocher, 2018).

Télétravail, la rupture

Et si les conséquences politiques et sociales de la réponse au COVID19 comptaient à la fin bien plus que les effets directs et indirects de la maladie ?

Télétravail, des heureux

Et si la réponse au COVID19 avait accéléré la fin de la société salariale européenne, de sorte que c’est est fini du travail au bureau, des immeubles de bureaux, et de la vie au travail telle que la société du tertiaire l’a réalisée et vécue pendant un demi-siècle, partout en Europe, telle qu’est s’est généralisée au point que l’universalisation du salariat semblait écrite ?

Cette société de conseil, sise à la Défense, réduit sa superficie de bureaux des deux tiers, économisant au passage plusieurs centaines de milliers d’euros de loyers, et adopte le principe du « deux tiers télétravail ou chez le client, un tiers au bureau ou chez le client ».

Ce cadre dirigeant d’une banque voisine le reconnaît à mi-voix ; après un premier confinement (raté) à Paris, un second confinement (réussi) sur le bassin d’Arcachon, devenu virtuose dans l’art de manier téléconférences et webinaires, l’idée de revenir au bureau chaque jour de la semaine est devenue totalement improbable, et le travail à distance s’impose comme une évidence.

Et ces investisseurs britanniques et luxembourgeois de faire leurs calculs ; mettre en télétravail la majeure partie des salariés employés des sociétés dans lesquels ils ont investi, économisé l’espace de bureau, les abonnements et les frais correspondants, peuvent augmenter les dividendes de moitié dans l’année !

Ils ne font que tirer objectivement les conséquences financières d’un état de fait que bien peu semblent vouloir regarder en face ; les entreprises, et en fait leurs actionnaires, ont réussi ce dont ils rêvaient depuis longtemps, reporter le coût de l’outil de travail sur le salarié. Nous en revenons au travail à domicile, au travail à façon, au travail à la pièce !

Le télétravail soulève de vraies questions pour notre société

C’est entendu, le salarié pourra, ou devra, être en télétravail la majorité du temps — rappelons que dans une France dont les services représentent plus de 70 % de l’activité, c’est à peu près le tiers des salariés dont la nature du travail n’implique pas la présence physique sur le lieu de travail, chez le client, ou dans un lieu défini ; le déport des tâches vers le client final (par exemple dans la banque, qui rêve de fermer ses guichets et de déporter toutes les opérations sur le numérique) accélère l’évolution en ce sens.

Qu’en est-il du télétravailleur ? Qu’il travaille depuis son appartement, sa résidence secondaire, ou un bureau qu’il a loué, c’est à lui d’assumer le coût de son lieu de travail, des abonnements d’électricité, de chauffage, d’Internet qui vont avec, et de son poste de travail (bien sûr, certaines entreprises prendront tout ou partie de ces coûts en charge. Seront-elles les plus nombreuses ?) Et, pour les entreprises qui n’ont pas de chèques déjeuner, et au titre de dispositions récentes du gouvernement, c’est à lui de supporter intégralement le coût de ses repas. Il est généralement estimé qu’un poste de travail acceptable occupe au moins 5 min 2 s à 6 min 2 s. Pour certains, le prix du m2 est négligeable ; à Paris, ou dans les autres métropoles, disposer d’un bureau individuel pour télétravailler est un luxe qui se paie, et quine pourra pas toujours se résumer à occuper un coin de la table de la cuisine, ou du salon !

L’organisation concrète du télétravail dans la durée pose des questions à ce jour peu résolues. Celles bien sûr de la construction et de l’animation du collectif ; que devient l’équipe, le service, l’entreprise même, quand les contacts à distance se substituent à la proximité du lieu de travail commun ? Et que devient cette fabrique de l’intelligence collective et de l’intimité professionnelle qu’est la machine à café, ou le restaurant d’entreprise ? Celles de la gestion du temps de travail, de la disponibilité et de la présence au travail.

Vers une réorganisation complète du lien salarial !

Qui n’a des exemples des débordements auxquels les mails, les téléconférences, les messages « urgent » envoyés à des heures baroques, soumettent des salariés qui de fait, n’ont plus d’horaires — c’est-à-dire ne ferment plus jamais la porte du bureau ; ils n’ont plus de bureau ! Et qui n’anticipe une déstructuration des temps sociaux qui transforme tout ce que nous croyions savoir sur la séparation entre temps de travail et loisir, entre présence au bureau et temps amical ou familial, etc. ? Le plus grave est d’une tout autre portée ; elle touche le fonctionnement démocratique lui-même. Le contact direct, dans l’entreprise comme entre citoyens, permet de confronter les points de vue, d’opposer les opinions, de creuser les désaccords — pas la téléconférence. La fabrique de la bonne décision, comme celle du vote, suppose cette expression qui peut avoir lieu en face à face, mais que les figurines en damier sur l’écran de « zoom » ne permettent pas. Dans l’entreprise comme à un Parlement européen tenté par le « tout virtuel », il faut mesurer ce qui est perdu, et qui s’appelle construction collective de la décision et du choix.

Il est plus que vraisemblable que les entreprises saisissent l’occasion donnée par la réponse publique à la pandémie, le télétravail, pour pérenniser et généraliser une modalité de travail qui a pour elles d’immenses avantages, au moins à court terme — et d’abord, celle de diviser les prix de leurs loyers et de leurs fournitures. Et il est tout aussi vraisemblable que cette occasion débouche sur une remise en cause du salariat, comme lien de subordination, comme engagement réciproque dans le temps, et comme institution de socialisation. Quand tout le travail est effectué « à la maison », avec un contact épisodique avec le chef de service, le manager ou le directeur qui agissent en donneurs d’ordres et en maître d’œuvre, avec un contrôle qualité et des livrables prédéfinis, qui a dit que le mot de « salarié » avait encore un sens ? Que deviennent la subordination et le lien hiérarchique, sinon ceux d’un prestataire à son client ? et quelle est la différence en un salarié en télétravail permanent, et un contrat de service de longue durée ?

Les expériences accumulées récemment, comme les expériences plus anciennes conduites dans des entreprises (EDF, etc.) et sous le contrôle de syndicats attentifs ont mis en avant l’ambigüité du télétravail, les risques de désocialisation qu’il peut entraîner, la difficulté à maintenir des rythmes de vie structurés, la difficulté plus grande encore à partager le savoir et à faire progresser la communauté de travail en mutualisant les retours d’expérience. La pression du court terme laisse peu de choix aux entreprises. C’est là que la politique sociale et conventionnelle devrait reprendre ses droits. Comme politique industrielle, comme politique des revenus, politique de l’emploi et politique du travail ne sont pas des gros mots.

Et tout indique, des effets inouïs du numérique aux pratiques issues de la pandémie, qu’aucun gouvernement ne pourra longtemps laisser sans y répondre une situation qui conduit à la fois à l’éclatement du salariat comme nous l’avons connu, à une précarisation de l’emploi et des parcours professionnels sans précédent, à une « ubérisation générale » des emplois (nombre de professions dites « intellectuelles » se trouvant ravalées au rang de « petits boulots » précaires), et peut-être aussi à des libertés des offreurs de compétences et de services qui peuvent déboucher sur de nouvelles dynamiques et de nouvelles performances — hors de l’entreprise comme nous la connaissons, et de l’emploi comme nous l’avons connu.

L’entreprise comme assembleuse de compétences externes, l’entreprise comme conceptrice et ordonnatrice de réseaux de prestataires travaillant à la demande ; le travail comme travail à façon, travail à la demande, le travail comme prestation de service, disponibilité, ou vente d’informations ; ni les entreprises seules, ni les salariés devenus autoentrepreneurs, seuls, n’ont la capacité d’organiser, structurer et sécuriser leurs relations, et d’organiser la nouvelle société qui remplace déjà la société salariale. Car l’État seul, et les institutions, et la négociation collective peuvent faire de cette transformation un progrès, et assurer que la facilité du télétravail et le mirage du travail chez soi débouchent bien, pour finir sur le meilleur travail et la meilleure activité.

Hervé Juvin (Site officiel d'Hervé Juvin, 1er décembre 2020)

00:51 Publié dans Actualité, Définitions, Sociologie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hervé juvin, télétravail, actualité, travail, vie professionnelle, sociologie, uberisation |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

L'hispanophobie. À propos du livre de María Elvira Roca Barea, Imperiofobia y leyenda negra

L'hispanophobie. À propos du livre de María Elvira Roca Barea, Imperiofobia y leyenda negra

Carlos X. Blanco

La lecture du livre de Doña María Elvira Roca Barea, Imperiofobia y leyenda negra ne m'a pas laissé indifférent. Au contraire, cela m'a profondément marqué. J'avais reporté la lecture de ce livre à la période des vacances, et il me fallut un certain temps avant qu'il ne me retombât entre les mains. Le texte, je ne sais pas très bien pourquoi ; a réveillé en moi d'étranges ressorts mentaux, ont provoqué en moi l'effet d'une libération émotionnelle. La libération de préjugés profondément enracinés et l'envie de me voir dans la nécessité de revoir et d'étudier en profondeur l'origine de ces mêmes préjugés. Le livre, me semble-t-il, est un succès d'édition, et ni l'auteur ni l'éditeur n'ont besoin de publicité de ma part. J'écris ces lignes en tant que personne qui recommande avec ferveur quelque chose de bon à un ami.

Je viens de consulter le site web de Siruela et je vois qu'il en est déjà à sa 18e édition, et le nombre de critiques et d'entretiens avec l'auteur se multiplie depuis sa sortie. Si j'écris cette brève recension, c'est uniquement pour partager des sensations et des réflexions, pour encourager sa lecture, pour recommander l'étude sérieuse et objective de l'Histoire, celle de l'Espagne et du monde, et pour fermer la voie à toutes sortes de racismes.

Le racisme ? Oui, le livre est un plaidoyer contre le seul type de racisme qui est encore autorisé, toléré et même encouragé à l'échelle mondiale : l'hispanophobie. En fait, ce magnifique ouvrage de Mme Roca est un traité sur l'hispanophobie. Il arrive que toutes sortes d'insultes et de malédictions soient lancées à la civilisation hispanique, qui est née dans les rudes montagnes de Cantabrie et, accessoirement, dans les Pyrénées. Les propos insultants répétent à l’envi qu’il ne s’est rien passé ici. C'est une forme d’agression mentale qui trouvera difficilement une réponse. Depuis le XVIe siècle, la munition idéologique déployée contre l'idée d'Espagne, contre son projet géopolitique et spirituel, contre sa raison d'être même, est une munition chargée de haine, une haine d'un grand pouvoir destructeur et d'une énorme rentabilité justificative pour ceux qui l'ont utilisée. La "victime", l'Espagne comme idée et comme projet, n'a jamais réagi efficacement contre ces attentats métapolitiques . Dans sa phase impériale et ascendante, on peut comprendre le geste hautain et fier de ceux qui ne prêtent pas beaucoup d'attention aux mouches qui les survolent dans leur parcours triomphal. Mais déjà dans la phase de crise, et pas seulement de crise militaire et géopolitique, mais aussi de crise existentielle, l'Empire espagnol ne pouvait pas et ne savait pas comment articuler une "légende blanche" qui nettoierait ou neutraliserait l'offensive propagandiste, très noire, qui était lancée contre elle.

María Elvira Roca retrace de façon magistrale les origines de la légende noire par excellence : la légende noire anti-espagnole. Il est vrai que chaque Empire déchaîne le ressentiment et l'envie des vaincus, des citoyens de seconde classe, des rivaux, des périphériques. Il s'agit d'un phénomène universel. Rome, la Russie, les États-Unis, etc. sont des cas analysés par l'auteur, et dans tous ces cas, la création d'une légende noire est détectée. Mais il est très significatif que le terme même, légende noire sans les qualificatifs de "romain", d’"anglais", de "russe", d’"américain", soit appliqué à l'Espagne seule. A l'Espagne impériale d'abord, et à l'Espagne nationale actuelle, maintenant. La légende noire est, sans autre précision, une légende noire contre l'Espagne.

Les origines de cette légende se trouvent en Italie. Le berceau de l'Humanisme, en pleine renaissance, est aussi l'égout pour certains "intellectuels" italiens pleins de ressentiment et d'envie qui ne pouvaient pas faire cadrer de façon saine leur insignifiance politico-militaire en tant qu'Italiens, avec la vaste et ambitieuse création impériale qui se développait dans une autre péninsule, la péninsule ibérique. La nouvelle Rome n'était pas la Rome italienne. La nouvelle Rome était, en fait, l'Espagne. L'Espagne comme cœur d'un empire mondial, dont une grande partie de l'Italie faisait partie. L'humanisme italien, tout comme sa dérivation ultérieure, les Lumières françaises, grouillait d'"intellectuels" complaisants, pleins d'orgueil national blessé, aveugles face à tout ce que représentait la contribution espagnole à la civilisation européenne, chrétienne et mondiale. Une Italie impuissante du point de vue national, au XVIe siècle, et une France frustrée du point de vue impérial, au XVIIIe siècle, ont été des centres extrêmement efficaces de propagande anti-espagnole. La pire des légendes inventées contre notre Empire et contre notre peuple n'est pas qu'elle nous souille devant le monde, qu'elles nous attaquent. Le pire, c'est la perte de la vérité, l'insulte à la vérité objective. Corriger la légende noire, c'est rendre hommage non seulement à nos ancêtres. C'est pour rendre hommage à la Vérité. Il s'agit d'étudier et d'enseigner correctement l'histoire, sans cacher les erreurs et les triomphes d'autres époques, et lorsque celles-ci doivent être reconnues en justice, il s'agit également de les replacer dans leur contexte. Mais couper le chemin de l'erreur, la détruire et la dénoncer, est une exigence pour la récupération de notre identité collective en tant que peuple, et c'est un devoir envers l'Humanité. La tâche proposée par le professeur Roca ne pourrait être plus stimulante.

Le caractère raciste de l'hispanophobie apparaît beaucoup plus clairement lorsque Mme María Elvira Roca poursuit l'étude de la légende noire qui a émergé dans le monde protestant : Allemagne, Pays-Bas, Angleterre, etc. Après tout, les Italiens et les Français étaient toujours coreligionnaires dans la tradition catholique et latine. Bien qu'ils soient nos parents et nos voisins beaucoup plus proches, les Italiens et les Français nous ont qualifiés de Maures et de Juifs pour souligner notre faux catholicisme et notre européanité douteuse. Mais, bien qu'il y ait déjà du racisme dans ces légendes, l'existence de l'Espagne aurait pu les déranger plus que notre idiosyncrasie, et ce qui leur semblait redoutable et typique d'un Empire hégémonique : notre fierté, notre prétendue cruauté. Mais dans le monde protestant, véritable berceau de la raciobiologie, c'est-à-dire du racisme biologique que la hiérarchie des races postule, le catholique, habitant du Sud européen (auquel il faut ajouter les Irlandais) était un être inférieur du point de vue corporel et moral, un être méprisable et viscéralement décadent. L'hispanophobie était, pour les protestants, le noyau de la phobie catholique. Il fallait jeter toutes les inepties de propagande sur les réalisations de la civilisation catholique, dont la "renaissance" était menée par l'Espagne des grands Habsbourg. La civilisation catholique, le christianisme "faustien" selon Spengler, avait atteint son apogée entre le Xe et le XIIIe siècle. Le projet de l'empereur Charles Ier d'Espagne et Charles-Quint d'Allemagne, déjà au XVIe siècle, avait été, en réalité, le projet d'une restauration et d'une perpétuation de ce catholicisme qui, selon sa signification, signifie "universalité".

Les luthériens et les calvinistes n'étaient pas meilleurs dans leur intolérance, comme le montre Mme Roca, mais ils étaient particulièrement fanatiques dans leurs origines, et traîtres à la civilisation dans laquelle ils étaient insérés, s'alliant aux Turcs et préférant le joug de ces derniers, au doux joug de l'Empire carolinien. L'histoire les jugera, car ce sont maintenant précisément ces pays intolérants et catholicophobes qui ont fait de la "tolérance" leur religion ou une religion de substitution. Et maintenant, je ne veux pas que cet Empire universel qui a étendu une civilisation catholique, ils ont le "Turc", ou quelque chose d'analogue à lui, à l'intérieur, les détruisant dans leurs entrailles.

Cependant, il est curieux que les pays du sud de l'Europe, qu'ils soient traditionnellement catholiques ou orthodoxes (comme la Grèce), soient toujours les pays suspects, les perpétuels et incorrigibles zascandiles qui méritent des étiquettes économiques et financières aussi peu aimables que les pays du PIG. Il est clair que notre caractère de porc se démarque de la prétendue pureté éthique (épargnants et entrepreneurs weberiens) des protestants de sang nordique ou anglo-saxon qui dirigent les agences de notation ou les banques pourries de Wall Street. Dans la dernière partie du livre Imperiofobia y Leyenda Negra (Empire et légende noire), il y a tout un programme de recherche visant à améliorer notre estime de soi et à veiller à nos propres intérêts, en tant qu'Espagnols et membres d'une vaste civilisation hispanique, si nous ne voulons pas hypothéquer l'avenir de nos enfants et petits-enfants. L'avenir est entre nos mains.

Cette soi-disant "mondialisation" est en fait la dictature de puissances financières qui ont longtemps été des puissances sans abri, mais qui continuent à manipuler avec succès les opinions publiques anglo-américaines et allemandes, ainsi que celles des autres pays nordiques. Cette mondialisation dont nous souffrons est encore largement une "américanisation", la branche allemande ayant créé un petit hangar appelé "Union européenne" destiné uniquement à nous acheter, nous vendre, nous asservir et nous piller. Le hangar est particulièrement corrompu, opaque et despotique, et a des liens très étroits avec les monarchies pétrolières mahométanes, qui s'emparent de tout. L'idée de l'Empire catholique, c'est-à-dire "universel", sera toujours l'objet de la légende noire, du mépris, de la manipulation illimitée, des stéréotypes, des moqueries, de la dérision dans ce sinistre contexte dans lequel nous évoluons. Toujours.

Il est clair que, en tant qu'idée, celle d'Empire peut être mal interprétée. L'empire dont nous parlons n'est pas l'empire d'une nation sur une autre. L'Empire espagnol ne doit jamais être confondu avec le nationalisme espagnol. Ce dernier est né plus tard, au XIXe siècle, c’est un tard-venu, balourd et maladroit... Le nationalisme surgit quand l'Empire est perdu. Nous ne devons pas non plus confondre l'Empire avec le colonialisme. De ce livre de Mme Roca Barea, on pourrait facilement déduire toute une "théorie de l'Empire". Les Anglais, les Portugais, les Néerlandais et encore moins les Français n'ont jamais eu de véritables empires. Ce qu'ils ont eu, c'est un régime colonial. Cette théorie (ou méta-théorie) des empires a déjà commencé à se construire. Don Gustavo Bueno a fait la distinction entre les empires prédateurs et les empires générateurs, bien que la distinction nette et concise de Roca Barea entre le colonialisme et l'empire (au sens strict) soit plus claire. Un empire authentique est toujours protecteur et père des nations futures devant les tiers (devant les "barbares") et est toujours "civilisateur" dans son sens authentique. Pour ma part, j'ai croisé la distinction, opérée par Bueno, avec une autre distinction, celle qui sert de médiateur entre les empires agglutinants et les empires absorbants. Avec cela, je crois pouvoir placer l'Empire espagnol dans les empires civilisateurs ("générateurs"), comme Rome, mais sans le réduire complètement à un empire absorbant, comme ce fut le cas de la romanisation contre les barbares, principalement occidentaux (Celtes, Allemands, etc.) mais le décrivant comme « agglutinant », c'est-à-dire comme un Empire beaucoup plus ouvert aux particularités ethniques, juridiques, linguistiques, des différents peuples qui s’y agglutinent, se rapprochant ainsi de l'idéal du Saint Empire romain-germanique par certains aspects.

Pour terminer ma recension et ma recommandation, je dois également glisser une petite critique d'Imperiofobia. Je ne suis pas d'accord avec l'analyse de Mme Roca Barea sur les États-Unis en tant qu'empire victime de phobies. L'empire yankee est clairement un empire prédateur, qui sape les fondements culturels des pays qu'il soumet et qui changera sa "coloration" culturelle au fur et à mesure de l'évolution de sa composition ethnique interne. En fait, il est déjà vrai que la langue anglaise/américaine se distancie de l'anglais britannique, et que ce n'est même pas une civilisation anglo-saxonne (WASP) qui se répand dans le monde. De plus en plus, cet impérialisme est présenté comme un artifice pseudo-culturel (tantôt pseudo-afro, tantôt pseudo-hispanique, etc.) qui sert de simple emballage à des relations économiques brutales, qui n’ont rien de culturel. La défense de l'impérialisme yankee, que je juge incohérente chez Mme Roca Barea, n'est pas très compréhensible, sachant que la mort de l'empire hispanique (1898), ou plutôt, l'enterrement d'un homme mourant d’une longue agonie, était due aux tromperies et aux abus commis par cet artifice, par cette pseudo-nation ou par ce conglomérat ethnique articulé autour du dollar, et qui s'appelle les "États-Unis d'Amérique". Mais je parlerai des Américains un autre jour.

00:48 Publié dans Histoire, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : légende noire, hispanophobie, espagne, empire espagnol, histoire, livre, maria elvira roca barea |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Le chemin de la montagne : la mystique alpine de Francesco Tomatis

Le chemin de la montagne: la mystique alpine de Francesco Tomatis

Giovanni Sessa

Ex : https://www.ereticamente.net

Dans le monde de la marchandisation universelle, chaque aspect de la réalité est réduit à la dimension de pure « chose » (est choséifié). Même la nature, réduite à une simple res extensa par le calcul, est vécue seulement dans la catégorie de l'utilité et se voit réduite, selon la leçon de Rosario Assunto, à la dimension inanimée du « vert équipé ». Dans cette réduction de l'espace à une quantité homogène, toute différence environnementale semble avoir disparu. Les montagnes elles-mêmes, qui, pendant des millénaires, ont été considérées comme sacrées, ont été réduites à un simple site de consommation par l'industrie touristique.

Quelques penseurs isolés contestent cette réduction. Parmi eux, en Italie, Francesco Tomatis, spécialiste de la philosophie de Schelling, s'est distingué avec son livre monumental, La via della montagna (Le chemin de la montagne), aujourd'hui en librairie chez Bompiani Editore, qui reprend une conception mystique de la pratique de l'alpinisme (686 pages, € 20,00). Selon Tomatis : "Grâce à la concentration en montagne des éléments de vie [...] ; ils sont utilisables [...] pour la régénération cyclique mais aussi innovante et évolutive de tout être vivant" (p. 9). Aller à la montagne ouvre à la connaissance, à condition toutefois de laisser dans la vallée des instances purement subjectivistes et volontaristes : "Personne ne peut ouvrir la voie de la montagne. Elle s'ouvre plutôt à nous" (p. 9), c’est-à-dire à ceux qui l'abordent avec humilité et audace, motivés par la recherche de l'original, dans la conscience de la mortalité constitutive de chaque entité. Celui qui marche sur les sentiers ou grimpe sur les parois verticales, s'il est animé par de telles intentions, peut vivre : "une conversion à la richesse foisonnante du monde de la montagne [...], une descente sur le versant ensoleillé [...], révolutionnaire et archétypale pour tout être vivant, précisément parce que le re-cordo de l'ascension extatique, perpétuellement vivant dans son vertige, dessine un simple "ça", bien réel et vide" (p. 10). La rencontre avec la multiplicité vivante de la montagne, révèle une connaissance qui dit la présence de la souveraineté dans chaque entité, en effet elle découvre dans la présence, au sens émirati, la seule façon de se donner au "supervectorat" (p. 10). C'est l'acquisition spontanée d'une vision verticale, qui transforme sans violence celui qui en est le porteur, le rendant ainsi en phase avec la métamorphose cyclique et toujours égale mais différente (semblable à ce qu’en disait Klages) de toute chose.

Quelques penseurs isolés contestent cette réduction. Parmi eux, en Italie, Francesco Tomatis, spécialiste de la philosophie de Schelling, s'est distingué avec son livre monumental, La via della montagna (Le chemin de la montagne), aujourd'hui en librairie chez Bompiani Editore, qui reprend une conception mystique de la pratique de l'alpinisme (686 pages, € 20,00). Selon Tomatis : "Grâce à la concentration en montagne des éléments de vie [...] ; ils sont utilisables [...] pour la régénération cyclique mais aussi innovante et évolutive de tout être vivant" (p. 9). Aller à la montagne ouvre à la connaissance, à condition toutefois de laisser dans la vallée des instances purement subjectivistes et volontaristes : "Personne ne peut ouvrir la voie de la montagne. Elle s'ouvre plutôt à nous" (p. 9), c’est-à-dire à ceux qui l'abordent avec humilité et audace, motivés par la recherche de l'original, dans la conscience de la mortalité constitutive de chaque entité. Celui qui marche sur les sentiers ou grimpe sur les parois verticales, s'il est animé par de telles intentions, peut vivre : "une conversion à la richesse foisonnante du monde de la montagne [...], une descente sur le versant ensoleillé [...], révolutionnaire et archétypale pour tout être vivant, précisément parce que le re-cordo de l'ascension extatique, perpétuellement vivant dans son vertige, dessine un simple "ça", bien réel et vide" (p. 10). La rencontre avec la multiplicité vivante de la montagne, révèle une connaissance qui dit la présence de la souveraineté dans chaque entité, en effet elle découvre dans la présence, au sens émirati, la seule façon de se donner au "supervectorat" (p. 10). C'est l'acquisition spontanée d'une vision verticale, qui transforme sans violence celui qui en est le porteur, le rendant ainsi en phase avec la métamorphose cyclique et toujours égale mais différente (semblable à ce qu’en disait Klages) de toute chose.

La pratique de l'alpinisme se traduit, comme l'a rappelé René Daumal dans son Mont Analogue, en termes poétiques : un savoir qui s'applique dans une action, comme dans l'art entendu au sens traditionnel. Tomatis y explique, verum et factum convertuntur, réalisant la coïncidence entre l'ascension et la descente. La recherche spontanée de la divinité se manifeste dans la marche en montagne, elle donne lieu à une connaissance naïve, non achevée sur elle-même, se référant à autre chose, à l' « ultériorité hyperbolique » qui regarde à la verticale, exposée à la hauteur. Le livre se développe en deux parties, une partie ascendante et une partie descendante. L'itinéraire proposé semble structuré sur la voie épistrophique et hypostatique du néoplatonisme, car la "source nivelée" que l'on atteint verticalement est la même que celle qui, au retour, innerve, par sa présence, la vie multiforme de la montagne. L'ascension et la descente se développent autour de la montagne, symboliquement comprise comme axis mundi, suspendue entre la limite mortelle et la dimension verticale à laquelle nous tendons.

La pratique de l'alpinisme se traduit, comme l'a rappelé René Daumal dans son Mont Analogue, en termes poétiques : un savoir qui s'applique dans une action, comme dans l'art entendu au sens traditionnel. Tomatis y explique, verum et factum convertuntur, réalisant la coïncidence entre l'ascension et la descente. La recherche spontanée de la divinité se manifeste dans la marche en montagne, elle donne lieu à une connaissance naïve, non achevée sur elle-même, se référant à autre chose, à l' « ultériorité hyperbolique » qui regarde à la verticale, exposée à la hauteur. Le livre se développe en deux parties, une partie ascendante et une partie descendante. L'itinéraire proposé semble structuré sur la voie épistrophique et hypostatique du néoplatonisme, car la "source nivelée" que l'on atteint verticalement est la même que celle qui, au retour, innerve, par sa présence, la vie multiforme de la montagne. L'ascension et la descente se développent autour de la montagne, symboliquement comprise comme axis mundi, suspendue entre la limite mortelle et la dimension verticale à laquelle nous tendons.

La révolution mystique alpine n'implique pas seulement l'alpiniste, mais au fil du temps, elle a eu des répercussions sur la vie alpine. Pour faire participer le lecteur à ce vécu "poétique" spécifique du monde, Tomatis rappelle les positions d'auteurs tels que Caveri, Bartaletti, Zanzi et d'autres, s'attardant notamment sur la civilisation occitane qui : "a permis, grâce à son langage et à son artisanat raffiné, à l'écoute de la transcendance de Dieu dans chaque petit aspect naturel [...] de redécouvrir la nature paradigmatique de l'homme alpin face à la mortalité quotidienne [...] en encourageant l'épanouissement lent et vif de la vie" (p. 12).

Tomatis décrit l'ascension par la voix d'alpinistes, de poètes et de scientifiques qui sont arrivés dans une cordée invisible jusqu'à la falaise du sommet où : "tout devient lumineux, brillant et éblouissant en même temps" (p. 13) et on rencontre le néant du sommet qui bientôt, sur le chemin du retour, sera transformé en un essaim vital. C'est à ce point du mouvement de la montagne que l'auteur présente les expériences de vie de Thoreau, De Luca et Roberto Einaudi, témoins "d'une méthode spirituelle capable de s'enraciner dans les terres les plus élevées, comme celles des bois et des montagnes" (p. 13).

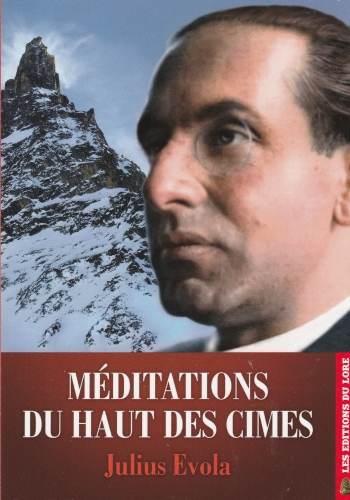

De telles expériences conduisent à la rencontre avec l'être montagneux, magistralement témoigné (entre autres) par Heidegger et Pareyson et par l'alpinisme ouvert au mystère de Bonatti et Messner. Ce dernier nous dit : "par la voie [...] de l'alpinisme extrême mais en style alpin, le long duquel il a touché les limites de la vie [...] il a expérimenté et élaboré une "philosophie du renoncement"" (pp. 525-526). L'auteur présente et discute, en outre, quelques expressions artistiques qui permettent, comme avec les photos de Pellegrino, de se rapprocher de l'âme des habitants des villages alpins. La conclusion, dans ce volume, nous semble la plus pertinente, représentant son cœur vital. Ici, la différence entre la philosophie ascétique et unidirectionnelle de la montagne chez Evola et sa position alpino-mystique est abordée.

Tomatis reconnaît que la vision d'Evola était "une contribution extraordinaire à la compréhension de la dimension, à la fois spirituelle et physique, de la montagne" (p. 603), qui manquait à une vision claire de la coincidentia oppositorum alpino-mystique. Cela a conduit Evola à réduire l'expérience de la montagne à une ascension unilatérale, excluant la dimension du retour, de la descente. Tomatis attribue ce choix à la prééminence dans l'univers théorique evolien de la leçon subjectiviste fichtéenne. Cette explication nous semble peu convaincante : seul Evola dans ses travaux spéculatifs avait parfaitement compris, grâce à la réflexion consignée dans les pages consacrées à Schelling, que la liberté et la nécessité sont com-possibles, tout comme la montée et la descente. De plus, souligne Tomatis, l'interprétation du taoïsme qu’a élaborée Evola en 1959, montre un net dépassement des hypothèses subjectivistes. En tout cas, ce qui distingue les deux philosophies de la montagne est que la voie d'Evola est : "directement intuitive et réalisable", celle de Tomatis est : "vide et prédisposée à l'acceptation d'une grâce ou d'un événement aussi imprévisible, non possible, plus éloigné" (p. 606).

La première est la voie ascétique, la seconde la voie mystique : ce sont là les expressions de différentes équations personnelles. La voie mystique, à l'époque contemporaine, a trouvé un interprète en Mauro Corona, dont les mains : "savent embrasser la montagne, tester la roche [...] avec un souci tissé d’intelligence, respectueux de l'aura mystérieuse qui enveloppe encore plus sa nature" (p. 607).

C'est un livre stimulant que celui de Tomatis, très riche en informations, fabuleux du point de vue de la narration. L'auteur conduit, en tant que guide expert, le lecteur sur les chemins du "Royaume perdu" de la montagne.

Giovanni Sessa.

00:46 Publié dans Alpinisme, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : julius evola, alpinisme, alpes, montagne, livre, francesco tomatis, mystique alpine |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

L'OTAN cherche le conflit

L'OTAN cherche le conflit

Par Finian Cunningham

Source : https://www.ariannaeditrice.it

L'alliance militaire queconstitue l'OTAN, dirigée par les États-Unis, est comme un junkie belliciste qui a besoin d'injecter des conflits et des tensions pour obtenir une "justification" de son existence.

La dépendance pathologique de l'OTAN à cette drogue belliciste s’est révélée à l’évidence avec la publication, la semaine dernière, de sa déclaration intitulée "OTAN 2030 - Unis pour une ère nouvelle".

En lisant entre les lignes de cette déclaration, il est clair que les planificateurs de l'alliance cherchent désespérément une justification officielle "pour pouvoir demeurer pertinents", plus de 70 ans après la création du bloc militaire en 1949, au début de la guerre froide avec l'Union soviétique.

Et les dirigeants de l’OTAN trouvent "justification" à leur existence en parlant de menaces imaginaires, posées par la Russie et la Chine. La guerre froide doit être maintenue, sinon l'OTAN deviendra lettre morte. Et les drogués au bellicisme ne peuvent pas laisser cela se produire.

Dans ses discours, Jens Stoltenberg, dirigeant civil de l'OTAN, a exagéré la menace d'agression en accusant la Russie et la Chine de "se rapprocher de nous" de "l'Arctique à l'Atlantique". Selon le chef de l'OTAN, le remède pour relever ce "défi" consiste, pour l'alliance, à déployer encore plus de forces et de bases militaires aux frontières de la Russie et probablement aussi de la Chine.

En guise de rappel à la réalité, le Commandement de la flotte russe de la Baltique a publié cette semaine des données montrant qu'au cours des douze derniers mois, les États-Unis ont multiplié par cinq les vols de bombardiers stratégiques près des frontières occidentales de la Russie par rapport à l'année précédente. Ces avions sont capables de lancer des armes nucléaires. Cela s'est fait sous la présidence de Trump qui était censé être "modéré" face à la Russie et essayait de "normaliser" les relations bilatérales (selon ses critiques libéraux).

En outre, les États-Unis et la Pologne, membres de l'OTAN, ainsi que la Roumanie, déploient des missiles balistiques capables de frapper la Russie dans les minutes qui suivent leur lancement.

Pendant ce temps, Washington a mis au rebut une autre institution de contrôle des armements, le traité "Ciel ouvert", ce qui signifie que la Russie a été empêchée d'effectuer des vols de surveillance réguliers pour surveiller l'éventuelle montée en puissance de l'armée américaine.

Ce qui précède fait suite à la destruction, l'année dernière, par l'administration Trump du traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire (FNI) de l'époque de la guerre froide, qui pourrait ouvrir la voie au déploiement par les Américains d'armes nucléaires dites "tactiques" en Europe, dirigées contre la Russie. Une fois de plus, Trump, selon les médias mainstream, était censé être un "larbin" de la Russie. Arrêtez la propagande !

Les États-Unis et leurs alliés de l'OTAN ont également l'intention de déployer davantage d'armes nucléaires tactiques près du territoire chinois. Cela expliquerait pourquoi Washington a abandonné le traité FNI. Alors que les Américains accusaient la Russie de violer ce traité, la vraie raison était que Washington se donnait carte blanche pour déployer des armes qui auraient été interdites dans des positions offensives vis-à-vis de la Chine.

Alors, qui menace qui ? La "déclaration d'intention" de l'OTAN accusant la Russie et la Chine de représenter une menace croissante est manifestement absurde. Elle met la réalité sens dessus dessous et l'articule avec une double pensée flagrante, ou une duplicité pure et simple.

L'OTAN est accro à la création d'ennemis parce qu'elle doit trouver un moyen de justifier les dépenses de près d'un trillion de dollars par an en armements militaires. Il s'agit des dépenses combinées de "défense" des États-Unis et de leurs alliés de l'OTAN. Ces dépenses représentent environ 20 fois celles de la Russie et de ses forces armées et cinq fois celles de la Chine.

Le complexe militaro-industriel est une composante essentielle de la politique économique du capitalisme occidental. Les lobbyistes de l'industrie et les pots-de-vin substantiels font en sorte que les politiciens de Washington et de l'Europe sont achetés pour danser joyeusement au son des flûtes atlantistes et ainsi, pour maintenir en vie tout le racket de l'argent militaire. Cela explique les achats très onéreux de chasseurs-bombardiers F-35 et le remplacement des armes nucléaires en Italie, en Belgique et en Allemagne.

Mais au-delà de tout cela, l'OTAN n’est rien d’autre que le fer de lance de l'impérialisme américain. Sans la couverture politique de l'OTAN, Washington n'a pas le vernis du "multilatéralisme" quand il veut lancer des guerres à travers la planète. Garder l'OTAN unie, ou "rester pertinente" comme le disent par euphémisme ses planificateurs, est essentiel pour blanchir les opérations criminelles de l'impérialisme américain.

Avec une audacieuse distorsion orwellienne de la réalité, l'OTAN se retourne ensuite et accuse la Russie et la Chine de menacer la paix et la sécurité mondiales.

Le président élu Joe Biden parle de renforcer l'alliance de l'OTAN tout en pointant du doigt la Russie et la Chine, ce qui est inquiétant. Et les laquais euro-américains semblent disparaître du débat face à la perspective d'un plus grand aventurisme de l'OTAN. L'Amérique "est de retour", comme le déclare Biden, et les larbins européens sont ravis d'être impliqués dans de nouvelles guerres et de nouvelles agressions (celles perpétrées en Irak, en Afghanistan, en Somalie, en Libye, en Syrie, n'ont pas suffi).

Les fous bellicistes s'agitent dans cet asile qu’est devenu l'OTAN. Les camés bellicistes aspirent à une solution apocalyptique.

Avec les économies capitalistes occidentales en pleine crise et les problèmes sociaux en hausse, le danger est bien réel que les hallucinations de l'OTAN sur la Russie et la Chine finissent par déclencher des guerres.

Les gouvernements imbéciles d'Europe sont tous, autant qu’ils sont, à la merci de Washington et des centres de commandement de l'OTAN ; ils acceptent les mensonges de la propagande et les font leur, niant ainsi la réalité. L'exemple le plus frappant est la complicité de l'OTAN avec les groupes terroristes djihadistes sur les théâtres du Moyen-Orient, en particulier en Libye et en Syrie, où l'OTAN a utilisé ces fanatiques pour renverser des gouvernements légitimes que Washington n'aime pas, pour ensuite devoir faire face au retour de ces terroristes, ceux qui ont quitté l'Europe (les fameux combattants étrangers) et tirer la sonnette d'alarme sur le danger d'attentats, qui se sont régulièrement produits en France, en Allemagne, en Belgique et en Grande-Bretagne. Cependant, la leçon de ces épisodes n'est jamais apprise par les laquais européens de Washington et de l'OTAN.

Note sur l’auteur :

*Finian Cunningham a beaucoup écrit sur les questions internationales, avec des articles publiés dans plusieurs langues. Il est diplômé en chimie agricole et a travaillé comme rédacteur scientifique pour la Royal Society of Chemistry, à Cambridge, en Angleterre, avant de poursuivre une carrière de journaliste d'investigation. Il est également musicien et auteur de chansons. Pendant près de 20 ans, il a travaillé comme rédacteur et écrivain dans des médias de premier plan, dont The Mirror, Irish Times et Independent.

Source : Information Clearing House

Traduction et note de bas de page : Luciano Lago

00:15 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : oran, atlantisme, occidentalisme, bellicisme, europe, affaires européennes, états-unis |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook