jeudi, 03 février 2022

Mircea Eliade et la Garde de Fer

"Mircea Eliade et la Garde de Fer", livre de Claudio Mutti

Une critique de Riccardo Rosati

Ex: https://www.ereticamente.net/2016/05/mircea-eliade-e-la-guardia-di-ferro-di-claudio-mutti-recensione-a-cura-di-riccardo-rosati.html?fbclid=IwAR0WbrOzMm5iO54pYlDuR3BiIDhO6foulDq0JPzsXhA2WOxqxBzHtcjF8RA

Le livre de Claudio Mutti est un outil précieux pour comprendre le passé gardiste d'Eliade. C'est un livre petit mais important, qui présente une recherche méticuleuse des sources, une opération qui n'est certainement pas facile, puisque pendant la période de la dictature en Roumanie, beaucoup de documents ont été détruits. Il s'agit d'un ouvrage qui éclaire la période all'ant de 1936 à 1938, alors qu'Eliade était membre du mouvement de la Légion de l'Archange Michel, ou Garde de Fer, comme on l'appelle souvent en Europe occidentale. Cette relecture actualisée de l'ouvrage que Mutti a consacré en 1989 au célèbre historien des religions démontre une fois de plus combien le savant italien est un point de référence pour approfondir le "légionnaire" Eliade.

Le livre de Claudio Mutti est un outil précieux pour comprendre le passé gardiste d'Eliade. C'est un livre petit mais important, qui présente une recherche méticuleuse des sources, une opération qui n'est certainement pas facile, puisque pendant la période de la dictature en Roumanie, beaucoup de documents ont été détruits. Il s'agit d'un ouvrage qui éclaire la période all'ant de 1936 à 1938, alors qu'Eliade était membre du mouvement de la Légion de l'Archange Michel, ou Garde de Fer, comme on l'appelle souvent en Europe occidentale. Cette relecture actualisée de l'ouvrage que Mutti a consacré en 1989 au célèbre historien des religions démontre une fois de plus combien le savant italien est un point de référence pour approfondir le "légionnaire" Eliade.

Le texte s'ouvre sur une citation de Franco Cardini, qui soutient que la Garde de Fer est un phénomène qui doit être étudié : "[...] d'un point de vue sociologique et anthropologique-ethnologique plutôt qu'idéologico-politique [...]". Mutti est bien conscient de la nécessité d'analyser l'implication directe d'Eliade dans les événements de son pays non pas dans une perspective idéologique qui serait limitative, mais dans une perspective spirituelle, active et participative. L'esprit et l'âme, comme l'a fait l'érudit roumain pendant une partie de sa vie, doivent être mis au service du Peuple et non de soi-même, et c'est déjà une leçon importante que nous pouvons tirer de ce livre.

Un autre élément souligné par Mutti concerne la pertinence autobiographique dans la fiction d'Eliade : "Il existe cependant une partie de la production d'Eliade dans laquelle la donnée autobiographique n'est pas déclarée, mais est souvent habilement dissimulée dans le contexte d'une intrigue fictive, tout en conservant une transparence lucide". Il le fait avec un style d'écriture très particulier : un ton apparemment "froid" et enclin à la synthèse, mais qui s'avère captivant, poussant à lire la page suivante et ainsi de suite, posant des questions auxquelles on tente, et souvent on réussit, à donner des réponses.

C'est le cas de Forêt interdite (1955)... s'agit-il d'un roman autobiographique ? Mutti conclut qu'il ne l'est pas, bien qu'il se déroule dans le camp de prisonniers de Miercurea Ciuc, où le philosophe des religions a été emprisonné. Le voyage de Mutti dans le militantisme d'une certaine jeunesse roumaine, à travers le récit d'Eliade, avec des épisodes aussi héroïques que vrais, est vraiment évocateur. Nous nous rappelons, par exemple, comment dans le camp d'internement, Nae Ionescu (le professeur d'Eliade) a créé une "université légionnaire" ou lorsque les membres de la Garde se relayaient avec une précision militaire dans la prière et le jeûne.

Il y a des universitaires qui ont connu la prison ou, comme dans ce cas, un camp d'internement. Aux yeux de la droite progressiste d'aujourd'hui, cela suscite la peur et la suspicion, comme si cela diminuait la valeur du chercheur qui se heurte à une politique oppressive, corrompue et injuste. Mais c'est précisément tout ce qui relève du militantisme et de l'engagement qui les dérange, ainsi que les actes de courage. C'est ce qui est arrivé à Fosco Maraini au Japon, mais on ne parle jamais de son emprisonnement volontaire, on se contente de dire qu'il s'est coupé le doigt pour obtenir les faveurs des militaires japonais. Un intellectuel qui vit en captivité génère un monde en lui-même, il doit le faire pour survivre. Dans le cas de Gramsci, la prison a été paradoxalement sa grande chance, mais quand il s'agit d'un penseur de droite, tout devient hooliganisme, subversion, ille nihil dubitat qui nullam scientiam habet.

Un chapitre du livre s'intitule "La dernière chance de la Roumanie", reprenant les mots d'Emil Cioran. Pouvons-nous emprunter cette phrase aujourd'hui pour affirmer que la pensée traditionnelle est la dernière chance de l'Occident ? Cioran avait-il donc raison de croire que le salut de la société moderne résidait dans la "destruction de la démocratie"? Le texte de Mutti n'évite pas les réflexions de ce genre, étant empreint de ce courage nécessaire aujourd'hui pour dénoncer les ténèbres qui dominent le monde, comme lorsqu'il parle, sans mâcher ses mots, du "veto sioniste" qui a empêché la candidature d'Eliade au prix Nobel.

En outre, Mutti n'hésite pas à aborder de front les problèmes socioculturels de la société contemporaine, en utilisant avec profit une perspective traditionnelle. C'est ce qu'il a fait lors d'une conférence sur René Guénon qui s'est tenue à Rome il y a quelques années, au cours de laquelle il a réussi à proposer une lecture du philosophe français qui n'était finalement pas cérébrale et "alchimique" - comme cela arrive ponctuellement chez presque tous les soi-disant guénoniens - en stigmatisant le rôle occulte de Basile Zaharoff (1849 - 1936) (photo) : une figure malheureuse, peu connue et étudiée, mais qui a dirigé le destin du monde tel que nous le connaissons aujourd'hui. Cela nous semble être la seule façon possible d'être un traditionaliste, l'audace d'entrer dans la lutte, même politique si nécessaire !

Eliade lui-même le dit clairement avec ses propres mots : "Pour moi, qui ne croyais pas au destin politique de notre génération (ni à l'étoile de Codreanu), une déclaration par laquelle je me dissociais du Mouvement semblait non seulement inacceptable, mais même absurde". Il y a donc un temps pour la recherche et un temps pour l'engagement ; l'un ne doit jamais prévaloir sur l'autre, mais ils ne doivent pas non plus entrer en conflit. Le monde occidental dans lequel nous vivons ne peut pas s'abreuver d'ésotérisme pur, c'est une étape complexe et il a besoin, avant de l'atteindre, d'un éveil, qui passe inexorablement par le fait de rendre la Tradition compréhensible, d'expliquer comment elle n'est pas une "fuite du monde", mais une puissante rentrée dans celui-ci, non pas tant pour le détruire, dans une tentative de remettre anachroniquement les mains de l'histoire à zéro, mais pour le "rectifier" de manière évolutive.

Riccardo Rosati.

15:22 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, roumanie, mircea eliade, garde de fer, corneliu codreanu, claudio mutti |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

L'Irlande, quand les écrivains ont "créé" une nation

L'Irlande, quand les écrivains ont "créé" une nation

L'Irlande, dominée par l'Empire britannique, est devenue indépendante en 1921. Mais elle avait déjà connu une "renaissance" grâce à des écrivains et des poètes tels que Joyce et Yeats.

par Andrea Muratore

Ex: https://www.ilgiornale.it/news/cultura/irlanda-isola-identitaria-secolo-libert-joyce-brexit-2006573.html

En décembre dernier, l'Irlande a célébré un siècle d'indépendance vis-à-vis de la couronne britannique qui, le 6 décembre 1921, a accordé à l'État libre d'Irlande de se séparer définitivement du Royaume-Uni. Longtemps traitée comme la première et la plus proche colonie de Londres, peuplée de centaines de milliers de colons unionistes, encore majoritaires dans les comtés du nord, longtemps terre extrêmement pauvre, accablée au XIXe siècle par la famine et l'émigration massive, l'Irlande n'a pu résister et donc exister que grâce à un fort et décisif esprit identitaire.

En particulier, l'Irlande du début du XXe siècle a connu une véritable floraison culturelle qui a été le préambule de l'indépendance et d'une histoire qui, dans les décennies suivantes, a vécu dangereusement entre la neutralité pendant la Seconde Guerre mondiale, les conflits internes de l'Ulster britannique avec l'Armée républicaine irlandaise, et enfin le Brexit qui a mis en lumière la blessure profonde, ouverte dans l'île celtique par la division entre une nation bien définie et l'ancien colonisateur. "Ce qui s'est passé là-bas, je crois, c'est une vision", dit un vers de Séamus Heaney, le poète lauréat du prix Nobel 1995, à propos de l'Irlande. L'Irlande est une terre de visions, de rêves et d'histoires, une terre d'un peuple aussi patient et tenace que ses cieux. C'est un endroit calme et délicat, marqué par une histoire difficile tissée d'exploitation et de pauvreté, qui a conduit à une indépendance encore relativement récente, ces derniers temps aplatie par l'hédonisme typique du paradis fiscal rampant qu'est devenu Dublin.

Mais cette Irlande, avec toutes les contradictions et les complexités d'une nation moderne, n'existerait pas sans ses bardes contemporains, sans les porte-drapeaux de la phase tumultueuse de la Renaissance celtique, les enfants de la culture identitaire irlandaise et ses "bardes" dans le monde. Entre la fin du XIXe siècle, époque où le nationalisme romantique se confond avec le positivisme, et le XXe siècle, siècle des idées meurtrières, du nationalisme du sang et du sol, du néo-jacobinisme bolchevique et de l'hyper-individualisme néo-libéral, l'Irlande a connu des hommes qui ont su chanter sa beauté, sa spécificité et son histoire, en s'inspirant de ses lieux les plus symboliques.

Dans L'isola che scompare (L'île qui disparaît), Fabrizio Pasanisi souligne le lien organique entre l'Irlande et ses chantres. Dans son livre, qui mêle chroniques de voyage et excursions dans l'histoire, Pasanisi exprime un véritable acte d'amour pour la terre des landes vertes, une île "traversée par des histoires, pas moins que l'Italie, des histoires qui viennent de la terre, des histoires qui remplissent l'air", entre une pluie et une autre, des histoires qui naissent de la fantaisie et de la vie - et où d'autre -, et qui restent pour nous, qui allons là-bas, et reconnaissons les lieux, les personnages, dans un visage, entre les rives d'une rivière".

Dans L'isola che scompare (L'île qui disparaît), Fabrizio Pasanisi souligne le lien organique entre l'Irlande et ses chantres. Dans son livre, qui mêle chroniques de voyage et excursions dans l'histoire, Pasanisi exprime un véritable acte d'amour pour la terre des landes vertes, une île "traversée par des histoires, pas moins que l'Italie, des histoires qui viennent de la terre, des histoires qui remplissent l'air", entre une pluie et une autre, des histoires qui naissent de la fantaisie et de la vie - et où d'autre -, et qui restent pour nous, qui allons là-bas, et reconnaissons les lieux, les personnages, dans un visage, entre les rives d'une rivière".

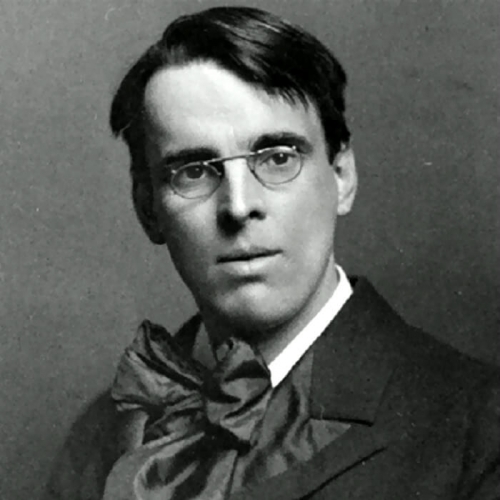

Les grands hommes de lettres, écrivains, poètes et dramaturges ont racheté l'Irlande après le siècle d'humiliation, les grandes famines et les fuites massives à travers l'Atlantique qui ont constitué la grande communauté des Américains d'origine celtique. William Butler Yeats (prix Nobel de littérature en 1923) et son anthologie Poems and ballads of Young Ireland (1888) ont donné le coup d'envoi de la Renaissance celtique. Yeats, le célèbre idéologue de ce mouvement culturel, expression d'un patriotisme et d'un nationalisme imprégnés d'influences décadentistes et symbolistes, est à l'origine de la création de la National Literary Society à Londres (1892), puis de l'Irish Literary Theatre (1897) et enfin de l'Irish National Theatre Society (1902). Des institutions qui rappelaient aux Irlandais leur rôle non seulement dans l'Empire britannique mais aussi dans l'histoire de l'Europe. Yeats a reçu un prix de l'Académie Nobel pour "sa poésie toujours inspirée, qui, avec une forme artistique élevée, a exprimé l'esprit de toute une nation". Dans le livre de Pisanesi, il apparaît avec ses vers au pied de Ben Bulben, tandis que ses mots résonnent dans le vent bruissant qui fouette sa maison-tour à Thoor Ballylee.

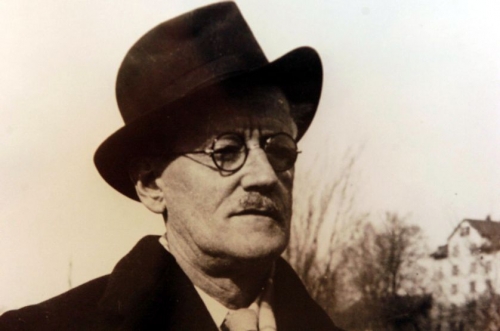

James Joyce, en revanche, était cynique et critique à l'égard de la société irlandaise de l'époque. Romancier cosmopolite, il était constamment actif sur le Vieux Continent, errant entre Paris (épicentre de la Belle Époque et capitale culturelle de l'Europe), Trieste (Athènes d'Europe centrale de la dernière ère austro-hongroise) et Zurich (centre de la science et du savoir), et se montrait sardonique dans ses livres, de Dubliners à Ulysse, à l'encontre d'un courant prétendument bigot et réactionnaire de la société irlandaise.

Anticonformiste et mordant, Joyce a cependant contribué à historiciser le peuple irlandais par ses contradictions. Pasanisi s'essaie au genre du dialogue imaginaire, faisant dire à Joyce des choses très drôles, soulignant son désenchantement lucide, comme si le grand écrivain était, toujours en attente, assis dans un pub du vieux Dublin à contempler les idéauxtypes sociaux que représentent ses concitoyens. Aujourd'hui zélés, progressistes, libéraux, cosmopolites comme hier encore ils étaient de fervents catholiques, plus papistes que le Pape. "Si je peux atteindre le cœur de Dublin, je peux atteindre le cœur de toutes les villes du monde", écrit Joyce, lucide et clairvoyant.

Pasanisi longe ensuite la côte irlandaise accidentée, de Cork à Limerick, de Galway à Sligo, en passant par l'ancienne capitale culturelle, et aujourd'hui capitale de la bière, Kilkenny. Aux côtés de ces deux géants, d'autres auteurs ont contribué à consolider le rétablissement de l'identité irlandaise en tant que trait distinctif de la nation dans le monde. Flann O'Brien (A Pint of Irish Ink) et Samuel Beckett, futur prix Nobel en 1969 (En attendant Godot), en font partie. Le prix Nobel de littérature (1925) a également été décerné à George Bernard Shaw, un autre grand Irlandais qui a marqué la transition entre le XIXe et le XXe siècle.

L'Irlande est née politiquement dans les années 1920, mais elle était déjà née depuis un certain temps dans la tête et le cœur de ses grands conteurs. Ils ont relégué la nation dans l'histoire, l'ont idéalisée et en ont fait une idée matérielle en même temps. Un siècle plus tard, nous pouvons parler d'une entreprise qui unit Dante et Manzoni, et d'un projet culturel capable d'avoir des fins systémiques et politiques. Quand on dit que la plume est plus puissante que l'épée, il suffit de penser à l'île celtique qui se confond avec ses narrateurs et chanteurs.

14:32 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : irlande, william butler yeats, james joyce, lettres, lettres irlandaises, littérature, littérature irlandaise |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Question ukrainienne et crise du gaz, la double panne de l'Europe

Question ukrainienne et crise du gaz, la double panne de l'Europe

Andrea Muratore

Source: https://it.insideover.com/energia/questione-ucraina-e-crisi-del-gas-il-doppio-blackout-europeo.html?utm_source=ilGiornale&utm_medium=article&utm_campaign=article_redirect&_ga=2.113707527.1406368747.1643830434-39446890.1623683537

Alors que les tambours de la guerre résonnent de manière toujours plus menaçante aux frontières orientales de l'Europe, l'Union européenne craint d'être doublement débordée par l'action russe en Ukraine, ce qui est tout sauf irréaliste. Non seulement en raison de l'incapacité à éviter une escalade et à en contenir les conséquences mais aussi en raison de l'impact inévitable que cela aurait sur la crise énergétique qui frappe le Vieux Continent depuis un certain temps.

Dans les derniers mois du mandat d'Angela Merkel en Allemagne, la chancelière a obtenu l'accord, aujourd'hui bloqué, pour inaugurer le gazoduc Nord Stream 2, tout en garantissant un transit résiduel dans la plaine ukrainienne; dès l'été, elle a utilisé l'or bleu comme une arme géopolitique, exploitant la soif d'énergie du Vieux Continent.

L'Europe n'a pas pris les mesures adéquates pour consolider ses stocks, comme l'ont fait la Chine et le Japon, tandis que la spirale inflationniste mondiale s'est emballée. En effet, 2021 a vu le déclenchement d'une véritable tempête pour les prix du gaz sur le marché européen dépendant des importations. Pour le seul mois de décembre, les prix au comptant sur les marchés néerlandais de référence de la zone euro ont atteint 60 dollars par million d'unités thermiques, soit le double du niveau du mois précédent et quinze fois le niveau des prix aux États-Unis. Le blocus temporaire imposé par la Russie, les freins qu'apporte la nouvelle Allemagne post-Merkel au gazoduc Nord Stream 2 et l'arrivée de l'hiver ont fait grimper les prix européens à un niveau record récemment. Et il n'est pas exclu que la combinaison du blocus de l'approvisionnement et d'une escalade militaire en Ukraine entraîne une nouvelle aggravation de la situation, qui serait ruineuse aussi et surtout pour l'Italie, qui doit 46,4 % de ses importations à Moscou.

Dans le contexte de la pire crise énergétique depuis un demi-siècle, le Financial Times est d'avis que Moscou pourrait exploiter la question énergétique pour faire pression sur l'UE en utilisant le gaz comme instrument de guerre asymétrique. Comme l'exploitation de migrants et de réfugiés désespérés à la frontière biélorusse-polonaise, comme les cyber-opérations contre les pays de l'OTAN, comme l'infiltration d'espions et d'agents dans les appareils rivaux, les tensions énergétiques sont également utilisées avec ruse par Vladimir Poutine pour ajouter des flèches à l'arc de Moscou. David Sheppard, rédacteur en chef du journal City of London, a écrit clairement que Poutine a déjà, en fait, commencé la "guerre du gaz" en montrant ce qu'un approvisionnement en baisse peut signifier pour l'Europe.

Poutine, note-t-il, "a démontré à plusieurs reprises une bonne connaissance du fonctionnement du marché des matières premières" et sait bien que pour acquérir une "grande influence" sur l'Europe, il n'est pas nécessaire de "réduire les importations à zéro", mais de montrer pas à pas les conséquences d'un état de tension. Au dernier trimestre de 2021, en effet, "la Russie a réduit ses exportations vers les pays européens de 20 à 25 %", selon les estimations de l'Agence internationale de l'énergie, alimentant indirectement la crise des prix et la tempête inflationniste. Gazprom a clairement fait savoir qu'il ne considérait pas l'Europe comme son principal marché d'avenir, se concentrant sur le "Saint Graal" énergétique signé avec la Chine par le biais du gazoduc Power of Siberia, mais dans le même temps, Moscou joue sur deux fronts en exerçant une pression voilée : la dépendance européenne à l'égard de l'or bleu extrait des gisements russes compromet également la menace de Joe Biden d'imposer l'exclusion de la Russie du circuit Swift pour les paiements en dollars en cas d'opération contre l'Ukraine, étant donné que cette mesure provoquerait un véritable tsunami dans le monde de l'énergie.

La stratégie de remplacement de l'offre de l'Europe est également complexe. Des pays comme l'Italie peuvent se concentrer sur le Tap et les gazoducs méditerranéens, mais ils seraient toujours impliqués dans la course aux prix et dans un écart effrayant de la demande en cas d'arrêt des approvisionnements russes en raison d'un conflit et d'éventuelles sanctions. Le Washington Post a noté que les États-Unis supplantent à nouveau l'Europe sur le front politique, non seulement en envoyant des cargaisons de gaz naturel liquéfié (le "gaz de la liberté" selon Trump) mais aussi en prenant des mesures pour marginaliser Moscou. Le quotidien de la capitale américaine indique qu'il a appris d'un "haut responsable de l'administration Biden" que les États-Unis "ont entamé des discussions avec les principaux producteurs de gaz naturel d'Afrique du Nord, du Moyen-Orient et d'Asie", ainsi qu'avec des entreprises nationales, "concernant leur capacité de production et leur volonté d'augmenter temporairement leur production". Lundi prochain, l'émir du Qatar, Tamim bin Hamad al-Thani, sera à la Maison Blanche pour discuter de ces questions.

Pour l'Europe, ces démarches américaines témoignent de la parfaite marginalisation politique et stratégique à laquelle l'Union est désormais condamnée. Ayant fini par être assistée par Washington même en matière de diplomatie énergétique, mise sous pression par la Russie, sans stratégie, l'UE a échoué de manière retentissante le premier test de l'ère post-Merkel. Et elle fait face à une double panne : une panne politico-militaire, étant donné qu'indépendamment du déclenchement d'un conflit, les scories de la rivalité russo-américaine continueront à s'abattre sur le Vieux Continent, et une panne matérielle, énergétique, si la crise du gaz venait à plomber son économie. Il n'y a pas de meilleur scénario que la guerre froide du gaz pour montrer à l'évidence comment l'Europe est l'objet, et non le sujet, de la dynamique dominante du présent.

13:06 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, europe, affaires européennes, russie, ukraine, crise ukrainienne, géopolitique, hydrocarbures, gaz naturel, crise gazière |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

"Raciste" : la cancel culture contre le lauréat du prix Pulitzer Wilson

"Raciste" : la cancel culture contre un lauréat du prix Pulitzer: Edward O. Wilson

Edward Osborne Wilson, décédé en décembre dernier, est aujourd'hui accusé de racisme par le magazine Scientific American. Un autre intellectuel dans le collimateur de la cancel culture !

par Roberto Vivaldelli

Source: https://www.ilgiornale.it/news/mondo/razzista-cancel-culture-contro-premio-pulitzer-wilson-2005591.html

Pour ceux qui ne le connaissent pas, Edward O. Wilson, décédé le 26 décembre dernier, était un biologiste américain de renommée mondiale. Fondateur de la sociobiologie et professeur à Harvard depuis 1956, Wilson a fait un certain nombre de découvertes scientifiques importantes au cours de sa carrière, notamment la découverte que les fourmis communiquent principalement par la transmission de substances chimiques, les phéromones. En 1971, il a publié The Insect Societies, son ouvrage définitif sur les fourmis et autres insectes. Ce livre donne une image complète de l'écologie, de la dynamique des populations et du comportement social de milliers d'espèces. Dans le célèbre ouvrage In Human Nature (1978), pour lequel il a reçu le prix Pulitzer en 1979, Wilson discute de l'application de la sociobiologie à l'agressivité, à la sexualité et à l'éthique humaines. Un intellectuel fondamental, aujourd'hui visé par les fondamentalistes du politiquement correct qui voudraient rediscuter et réviser sa figure qui fait largement autorité.

Wilson accusé de racisme

Quelques semaines après sa mort, comme le rapporte Il Foglio, le magazine Scientific American a publié un article controversé, contesté par de nombreux scientifiques, dans lequel le célèbre biologiste est accusé de racisme. Dans son éditorial, Monica R. McLemore, professeur associé au département des soins infirmiers en santé familiale et chercheur à l'Advancing New Standards in Reproductive Health de l'université de Californie à San Francisco, explique comment la Nouvelle synthèse de Wilson "a contribué à la fausse dichotomie entre nature et acquis" et a lancé l'idée que les différences entre les humains pouvaient être expliquées par la génétique, l'hérédité et d'autres mécanismes biologiques. "Découvrir que Wilson pensait de cette façon a été une grande déception", observe McLemore. Le biologiste américain, dit-elle, "était convaincu par des croyances problématiques".

Ses prédécesseurs - le mathématicien Karl Pearson, l'anthropologue Francis Galton, Charles Darwin, Gregor Mendel et d'autres - n'étaient pas différents et ils ont eux aussi publié des ouvrages et des théories pleins d'idées racistes sur la répartition de la santé et de la maladie dans les populations, sans aucune attention au contexte".

Mais le plus grave est que ce procès idéologique et médiatique se déroule sans que le savant incriminé, décédé en décembre dernier, puisse au moins se défendre contre la nouvelle inquisition du politiquement correct. C'est grave, d'autant plus que les accusations proviennent d'une revue qui est généralement considérée comme scientifique et faisant autorité. Les idées et les théories de Wilson peuvent être revues, remises en question et revisitées, mais le qualifier de "raciste" et le jeter dans la poubelle de l'histoire est une abomination typique de la cancel culture.

"Il n'est pas raciste de croire aux différences génétiques"

Le député conservateur Daniel Finkelstein a dénoncé dans le Times les délires bien-pensants du magazine américain en soulignant que la croyance en des différences génétiques n'est pas du tout synonyme de "racisme", comme les militants progressistes voudraient nous le faire croire. En novembre 1978, se souvient Finkelstein, une femme s'est approchée de ce plus grand spécialiste mondial des fourmis et a commencé à lui verser une cruche d'eau sur la tête. L'incident a eu lieu lors d'une réunion de l'Association américaine pour l'avancement des sciences. Le scientifique mis en cause était bien sûr Edward O Wilson, qui s'apprêtait à donner une conférence sur la sociobiologie, un domaine dans lequel il était un pionnier. "C'était une attaque contre la vérité, contre la liberté de pensée et contre la démarche scientifique. Et les attaques de ce genre ne sont pas encore terminées. Il reste du travail à faire pour y résister", explique M. Finkelstein. L'éditorial décousu de Scientific American en est la preuve.

12:17 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : edward o. wilson, sociobiologie, biologie, cancel culture, actualité, politiquement correct, censure |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook