vendredi, 08 juillet 2022

Crise militaire, énergétique et alimentaire

Crise militaire, énergétique et alimentaire

Par Daniele Perra

Source: https://www.eurasia-rivista.com/crisi-militare-energetica-e-alimentare/

Début juin, le Center for Strategic and International Studies ("think tank" très proche du Pentagone et de l'industrie américaine de l'armement dont il est copieusement financé) a publié un article (intitulé "The longer-term impact of the Ukraine conflict and the growing importance of the civil side of the war") qui décrit bien un certain changement de paradigme dans l'approche nord-américaine du conflit en Europe de l'Est. Il semble désormais tout à fait possible que l'Ukraine ne regagne pas son territoire à l'est, qu'elle ne reçoive pas les niveaux d'aide dont elle a besoin pour se reconstruire rapidement, qu'elle soit confrontée à des menaces permanentes de la Russie à l'est qui limiteront sa capacité à recréer une zone industrialisée, et qu'elle soit confrontée à des problèmes majeurs en termes de commerce maritime.

En sachant pertinemment que très peu de personnes au sein de l'administration américaine étaient convaincues de la possibilité réelle d'une "victoire totale" de l'Ukraine dans ce conflit (l'objectif a toujours été de le prolonger jusqu'au bout, de "se battre jusqu'au dernier Ukrainien", comme l'a souligné Franco Cardini), l'article montre néanmoins un net changement en termes de rhétorique officielle si l'on considère qu'il déclare également que seule une "infime partie" des attaques des Russes sur le sol ukrainien peut être formellement définie comme des crimes de guerre.

En fait, des décennies d'élucubrations (dans de nombreux cas, elles étaient une fin en soi) sur la soi-disant "guerre hybride" (également produites en Russie même, pensez à la "doctrine Gerasimov") ont obscurci l'esprit des "stratèges" et des "analystes" occidentaux qui n'ont pas été préparés à une nouvelle guerre conventionnelle menée par l'utilisation coordonnée (et à grande échelle) de moyens militaires, politiques et économiques. Et dans laquelle le terrorisme informationnel et la manipulation psycho-cognitive ont principalement touché le camp occidental non directement belligérant, où les médias ont sciemment choisi d'exploiter la "tragédie" en la séparant de ses causes, afin d'en inverser la responsabilité dans l'espace et le temps.

En particulier, passant outre les analyses extemporanées qui, dès la fin du mois de février, montraient la Russie prise au piège et la stratégie américaine gagnante sur toute la ligne, peu d'entre eux ont immédiatement pris conscience du niveau global du conflit: c'est-à-dire des profonds changements que l'affrontement entraînait rapidement dans la structure économique, financière et géopolitique mondiale existante et de la crise tout aussi profonde dans laquelle il plongeait (et plonge encore) l'Occident (surtout sa composante européenne) sur le plan économique et militaire.

C'est précisément l'Europe qui, au lieu de réagir de manière hystérique, aurait dû conserver la capacité nécessaire d'analyse politico-militaire des événements, afin de limiter immédiatement les dégâts et de freiner un conflit dont la prolongation accroît de jour en jour les effets dévastateurs sur la sécurité et l'économie du continent. En effet, pour paraphraser Carl Schmitt, elle s'inspire de la principale puissance anti-européenne de l'histoire contemporaine: les Etats-Unis d'Amérique. Un tel conflit, quelle qu'en soit l'issue, exige une refonte totale (ou plutôt une restructuration) des forces militaires et des armées des différentes nations européennes, qui ont été réduites de moitié à la fin de la guerre froide et regroupées au sein de l'alliance inégale que l'on appelle l'OTAN: un instrument qui (pour Washington) a eu le "mérite" de transformer la possible menace soviétique de représailles nucléaires contre les États-Unis en la certitude inévitable d'une guerre de dévastation nucléaire et conventionnelle en Europe.

Ce discours, cependant, nécessite d'abord une analyse des événements de la guerre d'Ukraine de ces derniers mois. La pénétration initiale des forces russes le long des frontières nord et est de l'ancienne république soviétique avait créé un front de plus de 1500 km (très long par rapport au nombre de troupes initialement déployées par Moscou, environ 150.000 plus 50.000 soldats des républiques séparatistes). Ce chiffre a été réduit de moitié après le retrait russe des régions de Kiev, Cernihiv et Sumy et la concentration consécutive des forces dans le Donbass (dont la "libération" reste l'objectif déclaré) et dans les régions de Kherson, Mikolayv, Melitopol et Zaporizhzhia. L'Ukraine, pour sa part, a pu déployer 250.000 hommes entre les forces régulières, la Garde nationale et les milices incorporées à l'intérieur du pays (tristement célèbres pour les crimes de guerre commis au cours des huit années du précédent conflit) [2]. Ils ont été rejoints par environ 7000 mercenaires étrangers (principalement des mercenaires français, polonais, géorgiens, canadiens et américains, pour la plupart bien entraînés et revenant d'autres théâtres de guerre). Selon des sources militaires russes, 2000 de ces "combattants internationaux" sont tombés au combat, tandis que 2000 autres ont abandonné le front, se plaignant de la violence excessive des combats [3].

Or, il convient de préciser d'emblée qu'en termes de nombre et de moyens employés, ce conflit (malgré les limites que Moscou s'est imposées en matière de contrôle de l'espace aérien et l'utilisation, pour la plupart, de véhicules obsolètes) n'est comparable ni aux guerres des Balkans (à l'exception des 78 jours de bombardements de l'OTAN sur la Serbie) ni aux guerres occidentales en Irak et en Afghanistan, ni à l'agression contre la Libye. Entre mars et avril 2003, la "coalition des volontaires", par exemple, a affronté une armée irakienne en déroute après plus d'une décennie de régime de sanctions. Et ces guerres peuvent être classées dans le cadre d'"affrontements asymétriques" dans lesquels la plupart des opérations militaires sont de nature anti-insurrectionnelle (y compris les grandes campagnes telles que Falluja en Irak, où 15.000 Anglo-Américains ont réussi avec beaucoup de difficultés, et très probablement grâce à l'utilisation d'armes au phosphore, à venir à bout de 4000 insurgés).

Le 17 juin, le ministère de la Défense à Kiev a admis que l'Ukraine perdrait environ 50 % de ses capacités militaires totales (le pourcentage est probablement plus élevé). À peu près au même moment, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, puis son assistant David Arakhamia, déclarent respectivement que les pertes ukrainiennes sont de 100 puis de 1000 par jour.

Il est très difficile de savoir si ces chiffres sont réels ou le résultat de la propagande et du besoin pressant de nouvelles aides occidentales. Cependant, ils mettent en évidence le fait qu'un tel volume de pertes (comme nous avons déjà essayé de le démontrer dans l'article précédent Guerre démographique et économique) est en tout cas insoutenable pour Kiev à long terme. Surtout si l'on tient compte du fait que certaines divisions de l'armée ukrainienne, laissées sans ordres et sans soutien logistique dans la zone (hostile) de Severodonetsk, auraient subi des pertes s'élevant à 90 % de leurs effectifs.

Les services de renseignement britanniques et nord-américains parlent de plus de 15.000 victimes dans le camp russe (plus ou moins l'équivalent de dix ans de guerre en Afghanistan dans les années 1980). Kiev affirme avoir neutralisé 33.600 soldats ennemis. Le volume réel des pertes des deux côtés ne peut être établi avec certitude [4]. Comme l'a déclaré l'analyste Gianandrea Gaiani, même si les pertes russes étaient de moitié (7500), cela resterait un nombre élevé selon les normes occidentales actuelles (et non selon un modèle de guerre conventionnel). En effet, il faut savoir que les principales armées européennes (France, Allemagne et Italie), réduites en nombre mais à fort contenu technologique, disposent en moyenne d'environ 80.000 hommes et d'un nombre limité de véhicules blindés et d'avions. En outre, l'armée italienne a un âge moyen de 39,8 ans parmi les volontaires en service permanent, dont plus de 57% ont plus de 40 ans [5]. Dans l'éventualité d'un conflit conventionnel dans lequel elles devraient faire tourner des troupes sur la ligne de front, aucune de ces armées ne serait capable de déployer plus de 15.000 hommes à la fois dans la bataille avec une résilience limitée à quelques semaines en cas de taux de pertes élevé et d'utilisation intensive des munitions. En particulier, aucune armée européenne ne semble préparée à un conflit mené principalement dans la dimension terrestre, décisive lorsque l'enjeu est la recherche (comme dans le cas russe) d'un espace vital (ou espace de sécurité) refusé dans sa totalité (physiquement et virtuellement) par l'Occident. C'est pourquoi le "blocus" de Kaliningrad, même s'il est étudié stratégiquement comme un instrument de pression dans les négociations, s'avère assez risqué, surtout à la lumière du non-respect des accords de transit entre l'enclave et le reste du territoire russe élaborés par Moscou et Bruxelles au début des années 2000.

Cela devrait expliquer la réticence mal dissimulée de nombreux gouvernements européens à déclarer ouvertement le montant et les caractéristiques de l'aide militaire envoyée à l'Ukraine (peut-être plus limitée qu'on ne le pense), alors que, au contraire, le ministère américain de la Défense a choisi de publier en détail la valeur et la quantité de chaque article spécifique envoyé. Le site informatique du gouvernement nord-américain indique que, depuis le 24 février, les États-Unis ont fourni 5,6 milliards de dollars d'aide militaire à l'Ukraine (8,6 "investis" au total depuis 2014). Ces fournitures comprennent : 1400 systèmes de défense antiaérienne Stinger, 6500 missiles antichars Javelin, 126 obusiers M777, des drones tactiques Puma, 20 hélicoptères Mi-17 (dont 16 étaient en possession de l'armée de l'air afghane), 7000 armes légères et 50 millions de munitions, plus de 700 munitions détournées [6].

Toutefois, en partie en raison du changement de paradigme susmentionné, il a été décidé de ne pas envoyer d'"armes offensives" telles que les drones Grey Eagle en raison du risque (très élevé) que leur technologie sophistiquée tombe entre les mains des Russes.

Si les données militaires ne sourient pas à l'Europe, les données économiques sont dramatiques. Plus précisément, le problème de l'approvisionnement en énergie (avec des prix en constante augmentation) entraînera une crise économique structurelle dont il sera très difficile de sortir, étant donné que les tentatives désespérées de diversification n'auront aucun impact à court terme. L'idée même de pouvoir compter immédiatement sur le GNL nord-américain, à l'heure où Gazprom coupe ses approvisionnements en réponse au régime de sanctions, semble avoir été tuée dans l'œuf après qu'un mystérieux accident (pour le plus grand plaisir du marché intérieur américain) a mis hors service le terminal GNL de Freeport au Texas (photo), d'où partent les méthaniers qui acheminent le gaz liquéfié vers l'Europe [7].

Le régime de sanctions pratiquement auto-imposé par l'UE a également sapé le "Green Deal" et la transition supposée vers une économie à émissions nulles d'ici 2050 [8]. Une telle approche nécessite des ressources et des investissements considérables pour développer de nouvelles technologies et procéder à une véritable restructuration énergétique. Des ressources qui, à l'heure actuelle, ne sont plus disponibles, car le coût de plus en plus élevé de l'énergie réduit considérablement la compétitivité des économies européennes à l'échelle mondiale. Le Green Deal inclut inévitablement le développement d'infrastructures pour le stockage et le transport des énergies renouvelables. En outre, les matériaux utilisés pour la production de technologies liées aux énergies renouvelables (panneaux solaires, batteries de stockage, véhicules électriques) sont fabriqués à partir de métaux rares (cobalt, nickel, manganèse, lithium) que l'UE importe et pour lesquels la Russie détient d'importantes parts de marché avec la capacité relative d'influencer leur développement. Moscou est le deuxième plus grand producteur de cobalt et le troisième plus grand producteur de nickel au monde. Le premier producteur européen de manganèse est l'Ukraine (huitième au monde), bien que cette production soit concentrée dans le Donbass, désormais perdu. Enfin, la Chine contrôle 46 % de la production mondiale de lithium. En outre, l'utilisation du GNL nord-américain (plus cher pour le consommateur final) et produit par fracturation hydraulique, ainsi que le temps nécessaire à la construction de nouveaux terminaux et la consommation considérable d'énergie pour le processus de transformation, sont également "écologiquement hostiles".

Dans ce contexte, bien que Bruxelles tente de parler d'une seule voix, les intérêts de chaque pays restent différents, tout comme les sources d'énergie respectives. L'Allemagne et l'Italie sont très dépendantes du gaz ; la France s'appuie fortement sur l'énergie nucléaire ; les petits pays comme la Grèce, Chypre et Malte dépendent du pétrole.

40% des importations européennes de gaz proviennent de Russie, 18% de Norvège, 11% d'Algérie et 4,6% du Qatar. 30 % des combustibles fossiles proviennent de Russie [9]. Le remplacement des approvisionnements énergétiques russes n'est concevable qu'à long terme et, à court terme, le prix élevé des ressources pourrait entraîner des problèmes économiques et sociaux, même pour les pays qui n'importent pas directement de Moscou.

La soi-disant "crise du blé" mérite également quelques considérations finales. À cet égard, il convient de réaffirmer que le blocus ukrainien du blé ne représente pas un problème irrémédiable au niveau mondial. Selon les données de la FAO, le blé ukrainien représente 3,2% de la production mondiale. En 2021, l'Ukraine était le huitième producteur mondial avec 25 millions de tonnes par an. Le premier producteur mondial est la Chine (134 millions), suivie de l'Inde (108) et de la Russie (86, premier exportateur mondial). Il convient de noter que l'UE dans son ensemble serait le deuxième producteur mondial avec 127 millions de tonnes. Cette crise n'affecterait donc théoriquement pas du tout l'Europe.

Les augmentations de prix (avant le conflit) ne sont pas proportionnelles à la pénurie de matières premières, mais sont le résultat d'une attente future, le produit de contrats dits "dérivés". Des parties qui n'ont rien à voir avec le blé (en dehors du circuit de production), utilisent en fait les titres dérivés à des fins de simple spéculation (par exemple, ils les achètent à 30 et les revendent à 40). Une pratique qui, jusqu'aux années 1990, était interdite sur ce type de marchandise par l'Organisation mondiale du commerce. Cependant, la libéralisation totale du secteur qui a suivi a permis l'utilisation de ces instruments de spéculation financière. Comme l'a déclaré le professeur Alessandro Volpi : "Le marché des céréales, comme le marché de l'énergie, vit sur une attente de tendances, avec des paris réels qui déterminent le prix. S'il y a un conflit, si chaque jour on nous rappelle que le blé ukrainien est bloqué, si de nouvelles restrictions de production sont annoncées, les paris seront à la hausse et les prix auront tendance à augmenter" [10].

La crise alimentaire est donc déconnectée du déroulement du conflit. En 2021, 44 pays souffraient déjà de pénuries alimentaires (33 en Afrique et 11 en Asie) [11]. La hausse des prix de l'énergie, des carburants et des céréales et la spéculation qui y est associée n'ont fait qu'aggraver une situation déjà problématique, qui conduira plus de 440 millions de personnes à souffrir de la faim dans les mois à venir, avec pour corollaire des migrations incontrôlées et la possible réouverture du "front" des OGM en Europe et dans le monde (ce n'est pas une coïncidence si les multinationales qui produisent des semences génétiquement modifiées sont les mêmes qui produisent des herbicides à base de glyphosate).

Ajoutez à cela le fait qu'un éventuel accord entre la Russie et la Turquie sur le déminage des ports ukrainiens (malgré les craintes de Kiev) et sur le transit des navires marchands en mer Noire coupera du "jeu alimentaire" les forces qui pensaient pouvoir l'utiliser comme une arme de pression humanitaire contre Moscou.

NOTES

[1] A. H. Cordesman, The longer-term impact of the Ukraine conflict and the growing importance of the civil side of the war, www.csis.org.

[2] Voir le rapport de l'OSCE intitulé War crimes of the armed forces and security forces of Ukraine : torture and inhuman treatment, www.osce.org. Elle déclare : "L'ampleur de l'utilisation de la torture et le fait que cela soit fait systématiquement prouvent que la torture est une stratégie intentionnelle desdites institutions, autorisée par leurs dirigeants". Ces institutions, précise le rapport, sont précisément les forces de sécurité ukrainiennes, la Garde nationale et ses milices associées. Le rapport précise également que le droit européen ne justifie en aucun cas la torture et ne prévoit aucune exception, même en cas de confrontation armée ou de menace pour la sécurité nationale.

[3] G. Gaiani, Premières indications (amères) de la guerre en Ukraine, www.analisidifesa.it.

[4] Le 9 juin, Moscou a déclaré avoir abattu 193 avions ukrainiens, 130 hélicoptères et plus de 1 000 drones. Le 19 juin, Kiev a affirmé avoir abattu 216 avions, 180 hélicoptères et 594 drones russes. Indépendamment des chiffres gonflés, il est néanmoins évident que dans le contexte de l'utilisation de systèmes anti-aériens S-300 et S-400 à longue portée et de systèmes anti-aériens portables dans des champs de bataille survolés à basse altitude par des hélicoptères, le nombre de pertes d'avions peut encore être élevé.

[5] Premières indications (amères) de la guerre en Ukraine, ibid.

[6] Voir la coopération des États-Unis avec l'Ukraine en matière de sécurité, www.state.gov.

[7] M. Bottarelli, L'utopie di chi spera nel GNL di USA, Africa e Israele, www.ilsussidiario.net.

[8] I. Dimitrova, L'UE et son secteur énergétique après l'Ukraine, www.eurasia-rivista.com.

[9] Ibid.

[10] Voir Crise du blé, ce n'est que de la spéculation, www.collettiva.it.

[11] Voir FAO : Record de production céréalière mondiale en 2021, www.askanews.it.

19:01 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : crise militaire, crise alimentaire, crise énergétique, énergie, europe, ukraine, affaires européennes, politique internationale, géopolitique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

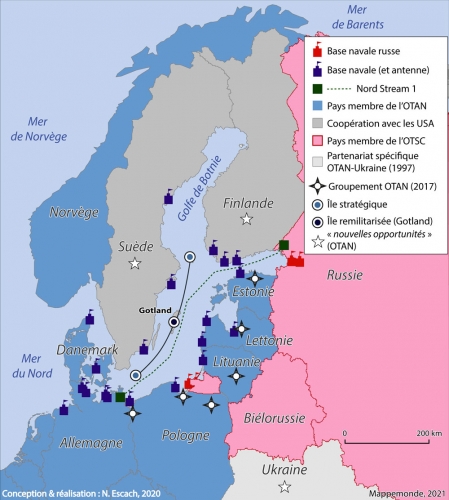

Géopolitique de la mer Baltique

Géopolitique de la mer Baltique

Source: https://www.geopolitika.ru/en/article/geopolitics-baltic-sea?fbclid=IwAR19IaHuEhZ1yoxfwXeLVLeYtmA5iCn2VhZcQDyfqP-UnoD0RGEsC3kMm24

Les développements dans le domaine de la sécurité dans la région de la mer Baltique montrent une forte tendance à la régionalisation de la sécurité européenne.

En décembre 2007, le Conseil européen a publié les conclusions de sa présidence, invitant la Commission européenne à présenter une stratégie européenne pour la région de la mer Baltique au plus tard en juin 2009. Jusqu'alors, le Parlement européen n'avait demandé qu'une stratégie visant à résoudre les problèmes environnementaux urgents de la mer Baltique. La Commission a présenté sa communication sur la stratégie de l'UE pour la région de la mer Baltique (EUSBSR) le 10 juin 2009, accompagnée d'un plan d'action détaillé. Ils ont été approuvés par le Conseil européen en octobre 2009 et la stratégie de l'UE pour la région de la mer Baltique est ainsi devenue la première stratégie macro-régionale de l'UE.

En 2012, la Commission a défini trois grands objectifs pour la stratégie: "Sauver la mer", "Connecter la région" et "Accroître la prospérité". En outre, la Commission a suggéré de définir des indicateurs et des objectifs mesurables pour chaque objectif. Pour refléter ces changements, le plan d'action a été mis à jour en 2013 en fonction des objectifs de la stratégie Europe 2020.

Après une vaste consultation des États membres, le plan d'action a été mis à jour en 2015. Grâce à cette mise à jour, la stratégie est devenue plus rationnelle et s'est concentrée sur trois objectifs principaux. En 2017, le plan d'action a été révisé avec quelques mises à jour et corrections techniques, un chapitre actualisé sur le transport en politique, un nouveau point sur l'éducation en politique et une section dans le chapitre sur la gestion décrivant la procédure de changement des coordinateurs thématiques.

La version actuelle du Plan d'action est entrée en vigueur en 2021. Le plan d'action révisé est plus ciblé et tient compte des nouveaux défis mondiaux, du nouveau cadre stratégique de l'UE et du cadre financier pluriannuel 2021-2027, ainsi que des défis de la stratégie. Le plan d'action révisé contient également des références pour "intégrer" la Stratégie dans les politiques et les programmes de financement de l'UE.

La zone couverte par la Stratégie est principalement le bassin de la mer Baltique, y compris les zones intérieures. Elle compte environ 85 millions d'habitants, dont 8 États membres de l'UE (Danemark, Estonie, Finlande, Allemagne, Lettonie, Lituanie, Pologne, Suède) ainsi que la Russie.

Huit des neuf pays bordant la mer Baltique sont membres de l'Union européenne, et les nouvelles possibilités de meilleure coordination ont assuré un niveau de vie plus élevé aux citoyens de ces États membres. Cependant, même avec une bonne communication et une bonne coopération internationale et interrégionale, les nouveaux avantages de l'adhésion à l'UE n'ont pas été pleinement réalisés, et les problèmes de la région n'ont pas encore été résolus. La région de la mer Baltique (RMB) est très diverse en termes d'économie, de nature et de culture.

Les États membres partagent de nombreuses ressources communes et sont interdépendants. Cela signifie que les mesures prises dans un domaine peuvent rapidement entraîner des résultats dans d'autres domaines ou affecter la région dans son ensemble.

La politique "Énergie" de l'UE dans la région de la mer Baltique, coordonnée par le BEMIP, la Lituanie et la Lettonie, vise à garantir une énergie compétitive, fiable et durable dans la région de la mer Baltique.

La coopération régionale dans le secteur de l'énergie repose sur le plan d'interconnexion des marchés énergétiques de la Baltique (BEMIP), qui couvre les infrastructures énergétiques, les marchés du gaz et de l'électricité, la production d'énergie, la sécurité de l'approvisionnement énergétique, l'efficacité énergétique et les sources d'énergie renouvelables. Dans le domaine des marchés de l'électricité et du gaz, l'accent est mis sur la création d'un marché régional de l'énergie ouvert, concurrentiel et pleinement intégré dans la région de la mer Baltique.

Dans le secteur de l'énergie, la Lituanie est chargée de développer l'efficacité énergétique et les sources d'énergie renouvelables afin d'atteindre les objectifs stratégiques de l'UE dans ce domaine (en coordination avec la Lettonie).

Une initiative est actuellement en cours pour créer une plateforme sur l'efficacité énergétique afin de promouvoir la coopération transfrontalière entre les États de la mer Baltique pour atteindre les objectifs de l'UE en matière d'efficacité énergétique.

Lors de l'évaluation de la mise en œuvre de la stratégie, il convient de prêter attention à trois "points".

Premièrement, le fait que le champ d'application de la Stratégie ait été établi par le Conseil européen a influencé la manière dont la discussion a été menée dans cette région. Le texte du document se concentre sur la résolution des problèmes environnementaux, notamment ceux liés à la navigation. La conclusion du Conseil appelle à une séparation effective des sphères internes et externes de la politique. Cette disposition contredit l'expérience déjà acquise dans la résolution des problèmes les plus urgents de la mer Baltique, y compris les problèmes environnementaux, ainsi que les questions de navigation de nature transnationale et transfrontalière, incluant ainsi par définition les États non membres de l'UE.

Deuxièmement, les différences qui concernent la gestion semblent être importantes. La Commission européenne a proposé une stratégie qui devrait coordonner les éléments existants, ainsi que surveiller et examiner attentivement les réalisations, les besoins et les défis, visant à maintenir la dynamique du plan d'action en conséquence. Dans la résolution, le Parlement a appelé à une solution très différente : en partie par sa proposition d'organiser des sommets annuels des États de la mer Baltique avant la réunion d'été du Conseil européen et de développer les organisations régionales au sein et en dehors du système de l'UE.

La dernière conclusion importante concernait le processus de travail visant à améliorer la stratégie. Le processus de consultations publiques, qui s'est déroulé d'août 2008 à février 2009, a été conçu non seulement pour améliorer la Stratégie, mais aussi pour faciliter le processus de son approbation. Les consultations ont impliqué des États, des régions, un certain nombre d'organisations gouvernementales non gouvernementales et internationales, ainsi que des citoyens individuels. Au cours des différentes réunions, la Stratégie a pu mettre en évidence les positions fondamentales partagées par une grande majorité des participants :

- La nécessité absolue d'une stratégie pour la région de la mer Baltique,

- La nécessité d'une approche intégrée pour obtenir des résultats,

- Le rôle important de la Commission européenne dans le développement de la Stratégie,

- La concentration sur des projets spécifiques pour obtenir des résultats réels,

- L'absence du besoin de créer de nouvelles institutions, étant donné la présence d'un nombre important d'organisations existantes,

- Le désir d'aller au-delà des déclarations vides et de travailler avec les pays leaders avec des objectifs spécifiques et des délais clairement définis.

Il convient de noter le rôle de l'étude de l'expérience de l'OTAN dans la région de la mer Baltique. C'est qu'avec la fin de la bipolarité de la Guerre froide, le système de sécurité européen est de plus en plus fragmenté selon des lignes régionales, reflétant souvent des fractures historiques et des modèles traditionnels de coopération et de conflit. Pendant la guerre froide, les membres de l'OTAN tels que la Norvège et la Turquie partageaient une préoccupation commune en matière de sécurité nationale - la menace soviétique perçue. Quelles que soient les différences de situation géostratégique, cela leur posait un problème commun, qui a servi de base à la coopération dans le domaine de la sécurité au sein de l'Alliance. Avec la fin de la guerre froide et la disparition de l'Union soviétique, les intérêts de sécurité nationale de la Norvège et de la Turquie se sont concentrés sur leurs problèmes régionaux spécifiques, qui sont d'ailleurs très différents. Dans toute l'Europe, la régionalisation de l'agenda de la sécurité est évidente.

En Europe du Sud-Est, la rivalité traditionnelle des "Balkans" a refait surface, ainsi que de nouveaux problèmes de construction d'États et de nations. C'est ce qui donne aux relations internationales dans cette région troublée un caractère particulier - et très sanglant.

Les développements dans le domaine de la sécurité dans la région de la mer Baltique montrent la même tendance : le désir de régionalisation de la sécurité européenne. Les États de la région de la mer Baltique partagent des préoccupations communes en matière de sécurité régionale, qui découlent de différents modèles de coopération dans la région. En ce sens, ils font partie du "complexe de sécurité" régional.

Les principales menaces pour la biodiversité de la mer Baltique sont les suivantes.

L'eutrophisation. Elle a entraîné une augmentation du nombre d'algues planctoniques, une augmentation de la fréquence des proliférations d'algues toxiques et une diminution des niveaux d'oxygène dans les eaux profondes de la mer Baltique.

Pêche. La pêche d'espèces de poissons clés telles que le cabillaud, le hareng, le saumon et l'anguille n'est actuellement pas viable en raison de la surexploitation et de la détérioration des conditions de reproduction. Les prises accessoires de mammifères marins, d'oiseaux de mer et d'espèces de poissons non ciblées sont trop élevées.

Pollution par des substances nocives et des hydrocarbures. Les polluants organiques causent des problèmes de santé et de reproduction pour les mammifères et les oiseaux marins.

Introduction d'espèces non indigènes. Des changements dans la structure et les composants de l'écosystème sont causés par les espèces introduites. L'introduction intentionnelle, l'encrassement et les eaux de ballast sont trois voies importantes par lesquelles les organismes pénètrent dans la mer Baltique. Les connexions fluviales avec les eaux saumâtres de la mer Noire et de la mer Caspienne augmentent le risque d'introduction à partir de ces zones.

C'est ainsi que le programme de surveillance de la Baltique (BPM) a été mis en place. Les objectifs de la surveillance coopérative de l'environnement marin de la mer Baltique (COMBINE) sont d'identifier et de quantifier les effets des rejets/activités anthropiques dans la mer Baltique dans le contexte des changements naturels du système, et d'identifier et de quantifier les changements de l'environnement par des actions réglementaires. Le programme comprend des mesures hydrographiques, l'impact des apports anthropiques de nutriments sur le biote marin, les niveaux de polluants dans les organismes individuels et l'impact des polluants sur la structure des communautés.

Le programme de surveillance de la Baltique, qui fait partie de COMBINE, est mis en œuvre par la Commission d'Helsinki. Le programme de surveillance constitue une bonne base pour se faire une idée générale des conditions environnementales de la mer Baltique et des moyens de les améliorer. En outre, des accords bilatéraux ont été signés concernant la surveillance environnementale de certaines parties de la mer Baltique, comme le golfe de Botnie entre la Finlande et la Suède et le Sound entre le Danemark et la Suède. Le Danemark, la Norvège et la Suède coopèrent dans le Kattegat et le Skagerrak. Ces programmes offrent une certaine compensation temporaire à l'absence de programmes de surveillance dans les zones marines protégées (ZMP) elles-mêmes.

Bien entendu, la région de Kaliningrad et la Russie dans son ensemble constituent désormais à la fois un défi et une menace lointaine pour les pays de l'UE ayant accès à la Baltique. Les actions inadéquates de la Lituanie ont déjà conduit à un nouveau foyer de tension. D'autres provocations sont également possibles. En réponse, la Russie pourrait prendre des mesures susceptibles de saper la stratégie baltique de l'UE, ce qui pourrait rendre les pays baltes et Bruxelles plus prudents.

18:06 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : mer baltique, scandinavie, europe, actualité, affaires européennes, écologie, géopolitique, politique internationale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Les actions secrètes occidentales en Syrie

Les actions secrètes occidentales en Syrie

Shane Quinn

Source: https://www.geopolitika.ru/en/article/western-covert-actions-syria?fbclid=IwAR0nOOlODMj2R9U1PqcfQmmIzqBwOAjBsi-BBCV-OnvL-wQS6SIR2ktUT0o

En octobre 2011 et février 2012, l'organisation de l'OTAN dirigée par les États-Unis, avec le soutien des autocraties du Golfe, a tenté d'obtenir des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU qui, selon toute probabilité, auraient servi de prétexte à une invasion de la Syrie.

Ces efforts ont reproduit le jeu de dupes que l'Amérique, la Grande-Bretagne et la France avaient joué pour obtenir une résolution concernant la Libye, le 17 mars 2011, qu'ils ont immédiatement violée en bombardant ce pays. À l'automne 2011, la Russie et la Chine savaient que les États-Unis et l'OTAN tentaient à nouveau le même subterfuge, dans leur volonté de renverser le président syrien Bachar al-Assad. Moscou et Pékin ont donc opposé leur veto aux résolutions.

Non découragée par ces revers, la secrétaire d'État américaine Hillary Clinton a exercé un lobbying intense en 2012 en faveur d'une attaque contre la Syrie. Mme Clinton a déclaré qu'elle avait le soutien de l'ancien directeur de la CIA, Leon Panetta, et qu'elle estimait que les Américains auraient dû être "plus disposés à affronter Assad"; elle a souligné "Je crois toujours que nous aurions dû créer une zone d'exclusion aérienne", le feu vert pour une invasion US-OTAN comme ce fut le cas en Libye.

Clinton a déclaré qu'elle voulait "agir de manière agressive" contre la Syrie et a élaboré un plan en ce sens, mais il n'a jamais été mis en œuvre (1). Elle avait auparavant soutenu les invasions de la Yougoslavie (1999), de l'Afghanistan (2001), de l'Irak (2003) et de la Libye (2011) menées par les États-Unis.

Dans leur politique à l'égard de la Syrie, Washington et l'OTAN adoptaient une position similaire à celle d'organisations terroristes comme Al-Qaïda, qui soutenait la volonté d'évincer Assad. Le 27 juillet 2011, le nouveau patron d'Al-Qaïda, Ayman al-Zawahiri, a souligné sa solidarité avec les extrémistes. Zawahiri a appelé au départ d'Assad, et a regretté de ne pas pouvoir être lui-même en Syrie. "J'aurais été parmi vous et avec vous", a-t-il déclaré, mais il a poursuivi en disant qu'"il y a déjà suffisamment et plus de moudjahidines et de garnisons" présents en Syrie. Il a décrit Assad comme "le partenaire de l'Amérique dans la guerre contre l'Islam". (2)

Zawahiri n'a pas mentionné que le président syrien s'était opposé à l'invasion américaine de l'Irak en 2003. Assad a été, en fait, le premier dirigeant arabe autre que Saddam Hussein à condamner l'attaque. Moins de 10 jours après l'invasion, Assad avait prédit: "Les États-Unis et la Grande-Bretagne ne seront pas en mesure de contrôler tout l'Irak. Il y aura une résistance beaucoup plus forte". Il a déclaré à propos des forces anglo-américaines "nous espérons qu'elles ne réussiront pas" en Irak "et nous doutons qu'elles y parviennent - il y aura une résistance populaire arabe et celle-ci a commencé". (3)

Les révoltes qui ont commencé en Syrie, au printemps 2011, n'auraient duré que quelques mois sans une intervention extérieure qui les a radicalisées (4). La Syrie n'aurait pas eu à endurer les années de guerre qui ont suivi, mais les puissances étrangères - notamment le triumvirat impérial composé de l'Amérique, de la Grande-Bretagne et de la France - ont soutenu cette révolte avec l'aide de leurs alliés d'Arabie saoudite, du Qatar et de la Turquie, sans parler des groupes djihadistes. Les premières manifestations de mars 2011 n'étaient pas, au départ, contre Assad, mais avaient été dirigées contre les déficiences au niveau provincial.

Neil Quilliam, un universitaire spécialisé dans le Moyen-Orient, a déclaré à propos du désaccord en Syrie qui a commencé dans la ville de Daraa, dans le sud du pays : "La rébellion telle qu'elle a commencé était très localisée. Elle était bien plus liée à des griefs locaux contre les chefs de la sécurité locale - il s'agissait de corruption au niveau local" (5). L'agitation a été dépeinte à tort en Occident comme visant le gouvernement d'Assad. Elle a ensuite été exploitée par les puissances américaines et de l'OTAN pour tenter un changement de régime en Syrie pour des raisons géopolitiques.

Neil Quilliam, un universitaire spécialisé dans le Moyen-Orient, a déclaré à propos du désaccord en Syrie qui a commencé dans la ville de Daraa, dans le sud du pays : "La rébellion telle qu'elle a commencé était très localisée. Elle était bien plus liée à des griefs locaux contre les chefs de la sécurité locale - il s'agissait de corruption au niveau local" (5). L'agitation a été dépeinte à tort en Occident comme visant le gouvernement d'Assad. Elle a ensuite été exploitée par les puissances américaines et de l'OTAN pour tenter un changement de régime en Syrie pour des raisons géopolitiques.

Le site Web des renseignements militaires israéliens, DEBKAfile, a rapporté que depuis 2011, des forces spéciales du SAS et du MI6 britanniques entraînaient des militants anti-Assad en Syrie même. D'autres membres du personnel britannique du Special Boat Service (SBS) et du Special Forces Support Group (SFSG), des unités des forces armées britanniques, entraînaient également des combattants en Syrie depuis 2011. En outre, la même année, des agents étrangers français de la Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE) et du Commandement des opérations spéciales encourageaient les troubles contre Assad. (6)

À mesure que 2011 avançait, les révoltes anti-Assad étaient infiltrées par un nombre croissant de combattants d'Al-Qaïda. Le 12 février 2012, dans une vidéo de huit minutes, Zawahiri a exhorté les djihadistes de Turquie, d'Irak, du Liban et de Jordanie à venir en aide à leurs "frères en Syrie" et à leur donner "de l'argent, des opinions, ainsi que des informations". Zawahiri a déclaré que l'Amérique n'était pas sincère dans sa démonstration de solidarité avec eux. (7)

Toujours en février 2012, Hillary Clinton a admis que Zawahiri "soutient l'opposition en Syrie" et elle a laissé entendre que les Etats-Unis étaient du même côté que lui (8). Clinton a promis que les Américains continueraient à fournir une aide logistique aux insurgés, afin de coordonner les opérations militaires.

L'appel de Zawahiri au djihad contre la Syrie a été soutenu par le numéro deux d'Al-Qaïda, Abu Yahya al-Libi. Il s'agit d'un extrémiste libyen qui a participé au récent conflit contre Mouammar Kadhafi, aux côtés de nombreux autres terroristes. Al-Libi a déclaré dans une vidéo du 18 octobre 2011 : "Nous appelons nos frères en Irak, en Jordanie et en Turquie à aller aider leurs frères [en Syrie]" (9). Fin 2011, il existait des liens entre les djihadistes qui ont renversé Kadhafi, et ceux qui tentent d'infliger un sort similaire à Assad.

Avec les vetos russe et chinois sur les résolutions de l'ONU, Washington n'a pas pu lancer une invasion à grande échelle de la Syrie, mais l'objectif du président Barack Obama et de ses alliés est resté celui du changement de régime. Tout au long de l'année 2011 et au-delà, les dirigeants de l'Amérique (Obama), de la Grande-Bretagne (David Cameron), de la France (Nicolas Sarkozy) et de l'Allemagne (Angela Merkel) ont séparément appelé au départ d'Assad, en invoquant de manière fallacieuse les préoccupations liées au sort du peuple syrien.

Merkel, par exemple, qui avait soutenu l'invasion américaine de l'Irak, a déclaré le 18 août 2011 qu'Assad devait "faire face à la réalité du rejet complet de son régime par le peuple syrien". Cette allégation a été répétée par d'autres dirigeants occidentaux, ainsi que par la Haute Représentante de l'UE Catherine Ashton. Elle était totalement fausse.

Moins de six mois plus tard, le journaliste anglais Jonathan Steele, citant un sondage fiable, notait que 55% des Syriens souhaitaient qu'Assad reste président. Steele a écrit que cette réalité dérangeante "a été ignorée par presque tous les médias de tous les pays occidentaux dont le gouvernement a demandé le départ d'Assad". (10)

Pour l'Occident et ses alliés, comme envisagé, la chute d'Assad augmenterait la puissance américaine en Méditerranée et au Moyen-Orient, tout en portant un coup à l'influence russe, iranienne et chinoise. Le Kremlin devrait abandonner sa base navale de Tartous, dans l'ouest de la Syrie, ce qui pousserait la Russie hors de la Méditerranée. Les voies d'approvisionnement par lesquelles des armes sont livrées au Hezbollah, dans le Liban voisin, seraient également éliminées.

Avec un régime favorable à l'Occident en Syrie, l'étau se serait resserré autour de l'Iran. De vastes quantités de pétrole et de gaz se trouvent à côté du littoral syrien, dans le bassin du Levant. Cependant, la Syrie était un problème plus difficile et plus compliqué pour les États-Unis et l'OTAN que des pays comme la Libye. En Syrie, l'Occident était confronté aux intérêts de la Russie, de la Chine et de l'Iran, trois pays disposant d'amples ressources et de puissantes armées.

Pendant ce temps, les terroristes commençaient à faire des ravages. L'agence de renseignement allemande BND a informé le Bundestag (parlement) que, de fin décembre 2011 à début juillet 2012, 90 attaques terroristes ont été perpétrées en Syrie par des organisations liées à Al-Qaïda et à d'autres groupes extrémistes (11). Les "modérés" déclenchaient des attentats-suicides et des attentats à la voiture piégée contre les forces gouvernementales syriennes et les civils. Un raid suicide le 18 juillet 2012 a tué le beau-frère d'Assad, le général Assef Shawkat, et le ministre syrien de la Défense, le général Dawoud Rajiha. L'Armée syrienne libre, soutenue par les États-Unis, l'OTAN et les autocraties du Golfe, a revendiqué la responsabilité de cette atrocité. (12)

Le djihad n'a fait que nuire et délégitimer les objectifs des insurgés, et en fait ceux de l'Occident. Le public syrien a pu constater, environ un an après le début de la guerre, qu'un nombre considérable de ceux qui tentaient de renverser la République arabe syrienne étaient des extrémistes. Le terrorisme a fait en sorte que les défections vers l'opposition se soient presque arrêtées.

Désormais, la majorité du personnel militaire restait fidèle à Assad. Début octobre 2012, d'autres attaques terroristes ont fait 40 morts, dont quatre attentats à la voiture piégée qui ont endommagé le quartier gouvernemental d'Alep. Cela a encore affaibli les insurgés. Le Front Al-Nusra, lié à Al-Qaïda, a assumé la responsabilité de ces actes insensés qui n'avaient d'autre but que d'infliger un bain de sang à des innocents. Les attentats-suicides ont augmenté en fréquence.

Ces atrocités ont choqué la population syrienne et renforcé la sympathie envers Assad. Le président syrien a sans aucun doute réagi aux saccages terroristes d'une main de fer; sa réaction a peut-être aussi été influencée par la menace permanente d'une invasion des États-Unis et de l'OTAN, alors que les politiciens occidentaux continuaient à demander sa démission.

Le chef des renseignements militaires israéliens, le major-général Aviv Kochavi, a informé le parlement israélien à la mi-juillet 2012 que "l'islam radical" prenait pied en Syrie. Kochavi a déclaré : "Nous pouvons constater un flux continu d'activistes d'Al-Qaïda et du djihad mondial vers la Syrie". Il s'inquiétait que "les hauteurs du Golan puissent devenir une arène d'activité contre Israël", ce qui était "le résultat du mouvement croissant du djihad en Syrie" (13). Le plateau du Golan, situé à 40 miles au sud de Damas, est un territoire syrien sous occupation israélienne depuis 1967. Kochavi estime qu'Assad "ne survivra pas à ce bouleversement".

L'Armée syrienne libre soutenue par l'Occident est en partie composée de mercenaires recrutés en Libye, ainsi que d'extrémistes d'Al-Qaïda, wahhabites et salafistes. Comme l'avait demandé le chef d'Al-Qaïda, Zawahiri, les radicaux sont entrés en Syrie par le Liban voisin et la Turquie, pays de l'OTAN, et se sont attachés à mener une guerre sectaire - en massacrant les groupes ethniques de Syrie tels que les alaouites, les chrétiens, les chiites et les druzes ; c'est-à-dire ceux qui soutiennent majoritairement Assad et que les djihadistes considèrent comme des hérétiques.

Le Conseil national syrien (CNS), une entité anti-Assad basée à Istanbul, en Turquie, a été créé en août 2011. Il a été organisé par les services spéciaux des puissances occidentales et est soutenu par l'Arabie saoudite et le Qatar. Le dirigeant turc Recep Tayyip Erdogan a continué à remplacer la laïcité par l'islamisme en Turquie, et il s'est impliqué de manière centrale dans l'attisage des flammes de la guerre en Syrie. Les Turcs agissaient comme une force mandataire des États-Unis et de l'OTAN.

Erdogan a autorisé l'Armée syrienne libre à utiliser les bases turques d'Antakya et d'Iskenderun, situées à l'extrême sud de la Turquie et à côté de la frontière syrienne. Avec l'aide de la Turquie, des armes de l'OTAN ont été acheminées en contrebande vers les terroristes menant une guerre sainte contre les Syriens. Des agents de renseignement américains étaient actifs dans et autour de la ville d'Adana, dans le sud de la Turquie (14).

Les djihadistes islamiques sont arrivés en Syrie en provenance de pays européens éloignés, tels que la Norvège et l'Irlande; à eux seuls, 100 d'entre eux sont entrés en Syrie en provenance de Norvège. Des musulmans radicaux d'ethnie ouïghoure de la province du Xinjiang, au nord-ouest de la Chine, combattaient en Syrie aux côtés d'Al-Qaïda depuis mai 2012. Les militants ouïghours appartenaient au groupe terroriste, le Parti islamique du Turkistan (TIP), ainsi qu'à l'Association pour l'éducation et la solidarité du Turkistan oriental, cette dernière organisation ayant son siège à Istanbul. Al-Libi, le commandant en second d'Al-Qaïda, a publiquement défendu la campagne terroriste du TIP contre les autorités chinoises au Xinjiang.

Au total, on estime que des djihadistes de 14 pays d'Afrique, d'Asie et d'Europe étaient présents en Syrie dès le début du conflit (15). Ils venaient d'États tels que la Jordanie, l'Égypte, l'Algérie, la Tunisie, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, etc. Il s'agissait en partie d'une conséquence et d'un débordement de l'invasion de la Libye par les États-Unis et l'OTAN en mars 2011. Début 2012, plus de 10 000 mercenaires libyens ont été formés en Jordanie, qui borde la Syrie au sud. Les militants étaient payés chacun 1000 $ par mois par l'Arabie saoudite et le Qatar, afin de les encourager à participer à la guerre contre la Syrie. Les Saoudiens expédiaient des armes aux éléments les plus extrêmes de la Syrie, ce que Riyad n'a jamais nié.

Début août 2012, les forces spéciales assadistes ont capturé 200 insurgés dans une banlieue d'Alep, dans le nord-ouest de la Syrie. Les soldats gouvernementaux ont découvert que des officiers saoudiens et turcs commandaient les mercenaires. Début octobre 2012, dans un autre quartier d'Alep (Bustan al-Qasr), les divisions d'Assad ont repoussé une attaque et tué des dizaines de miliciens armés. Ils étaient entrés en Syrie par la Turquie et parmi eux se trouvaient quatre officiers turcs. À côté de la base aérienne américaine d'Incirlik, dans le sud de la Turquie, les djihadistes ont reçu une formation spéciale aux armes de guerre modernes: missiles antichars et antiaériens, lance-grenades et missiles stinger de fabrication américaine.

Des avions de l'OTAN, volant sans insigne ni blason, atterrissaient dans les bases militaires turques près d'Iskenderun, à côté de la frontière syrienne. Ils transportaient des armements provenant des arsenaux de Kadhafi, et emmenaient des mercenaires libyens rejoindre l'Armée syrienne libre. Des instructeurs des forces spéciales britanniques ont continué à coopérer avec les insurgés. La CIA, et des contingents du Commandement des opérations spéciales américaines, se passaient des équipements de télécommunications et les exploitaient, permettant aux "rebelles" d'échapper aux unités de l'armée syrienne (16). La CIA faisait voler des drones au-dessus de la Syrie pour recueillir des renseignements.

En septembre 2012, près de 50 agents de haut rang des États-Unis, de Grande-Bretagne, de France et d'Allemagne étaient actifs le long de la frontière syro-turque (17). Les Allemands, à la demande de leur service de renseignement BND, exploitaient un bateau de service d'espionnage 'Oker (A 53)' en Méditerranée, non loin de la côte occidentale de la Syrie. À bord de ce navire se trouvaient 40 commandos spécialisés dans les opérations de renseignement, utilisant des équipements électromagnétiques et hydroacoustiques. L'Allemagne étant membre de l'OTAN, ces activités ont très probablement été entreprises en accord avec Washington.

La Bundeswehr (forces armées allemandes) a stationné deux autres navires de renseignement en Méditerranée, l'"Alster (A 50)" et l'"Oste (A 52)", pour recueillir des renseignements sur les positions de l'armée syrienne. Le président du BND, Gerhard Schindler, a confirmé à propos de la Syrie que Berlin souhaitait "un aperçu solide de l'état du pays" (18).

Le point d'appui des navires allemands était la base aérienne d'Incirlik, qui abrite 50 bombes nucléaires américaines et accueille les forces aériennes anglo-américaines. La mission des navires allemands était de déchiffrer les signaux de télécommunications de la Syrie, d'intercepter les messages du gouvernement et des chefs d'état-major syriens, et de découvrir les emplacements des troupes assadistes jusqu'à un rayon de 370 miles au large des côtes, grâce à des images satellites.

L'Allemagne disposait d'un poste d'écoute permanent à Adana, dans le sud de la Turquie, où elle pouvait intercepter tous les appels passés à Damas, la capitale de la Syrie (19). Le gouvernement de Mme Merkel a inévitablement démenti les accusations selon lesquelles la marine allemande faisait de l'espionnage en Méditerranée ; c'est le type d'activité dont peu de pays revendiquent la responsabilité.

Notes

1 The Week, “Hillary Clinton: I would have taken on Assad”, 7 April 2012

2 Joby Warrick, “Zawahiri asserts common cause with Syrians”, Washington Post, 27 July 2011

3 Jonathan Steele, “Assad predicts defeat for invasion force”, The Guardian, 28 March 2003

4 Luiz Alberto Moniz Bandeira, The Second Cold War: Geopolitics and the Strategic Dimensions of the USA (Springer 1st ed., 23 June 2017) p. 283

5 Sarah Burke, “How Syria's 'geeky' president went from doctor to 'dictator'”, NBC News, 30 October 2015

6 Bandeira, The Second Cold War, p. 246

7 Martina Fuchs, “Al Qaeda leader backs Syrian revolt against Assad”, Reuters, 12 February 2012

8 Wyatt Andrews, “Clinton: Arming Syrian rebels could help Al Qaeda”, CBS News, 27 February 2012

9 Reuters, “Islamist website posts video of Al Qaeda figure”, 13 June 2012

10 Jonathan Steele, “Most Syrians back President Assad, but you’d never know from Western media”, The Guardian, 17 January 2012

11 Bandeira, The Second Cold War, p. 269

12 Matt Brown, “Syrian ministers killed in Damascus bomb attack”, ABC News, 18 July 2012

13 Space Daily, “Assad moving troops from Golan to Damascus: Israel”, 17 July 2012

14 Bandeira, The Second Cold War, p. 264

15 Ibid., p. 265

16 Philip Giraldi, “NATO vs. Syria”, The American Conservative, 19 December 2011

17 Hürriyet Daily News, “There are 50 senior agents in Turkey, ex-spy says”, 16 September 2012

18 Thorsten Jungholt, “The Kiel-Syria connection”, Die Welt, 20 August 2012

19 Bandeira, The Second Cold War, p. 268

11:16 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, politique internationale, géopolitique, syrie, levant, proche-orient |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Négocier ou combattre - Pour qui roule Zelensky ?

Négocier ou combattre

Pour qui roule Zelensky ?

Irnerio Seminatore

Table des Matières

- Négocier ou combattre. L’appel de Zelensky à la « victoire militaire »

- Zweck, Ziel et Schwerpunkt

- Clé de lecture russe du conflit

- Les tensions dans le Dombass et la « Nouvelle Guerre Froide »

- Vassallité de l’Europe et hégémonie disputée dans l’échiquier planétaire

- Soutiens et « facilités pour la paix », en vue de la candidature d’adhésion à l’UE

Négocier ou combattre. L’appel de Zelensky à la « victoire militaire » et le remplacement du Zweck par le Ziel.

La perspective d’un conflit prolongé et l’appel à la « victoire militaire », invoqué à plusieurs reprises par Zelensky comme référent incontournable pour l’ouverture de négociations avec la Russie est identifié au succès des combats de l’armée ukrainienne contre les troupes russes, passées, après trois mois d’hostilités, au mode défensif. L’accroissement du potentiel ukrainien, par le soutien de l’Occident, a fait passer la dialectique de l’affrontement entre forces physiques et forces morales du côté ukrainien. Dans la perspective d’une guerre prolongée la « victoire militaire » prévaut parfois sur tout espoir de paix ou sur l’achèvement des combats. Le consensus de façade au sein des Européens repose sur l’idée que seule une défaite de la Russie permettra de revenir à une stabilisation du système, car sans une défaite russe, l’ambition du Kremlin, selon cette hypothèse ne s’arrêtera pas à la conquête de l’Ukraine et pourra se poursuivre dans les pays baltes. Au fond le but principal de Moscou serait de parvenir à la rupture de la relation euro-atlantique et à l’isolement planétaire de l’empire américain. Le recours à la théorie clausewitzienne de la guerre comme acte politique fondé sur l’inconciliabilité des finalités ultimes, nous aidera à comprendre que la notion de victoire a un sens politique et non militaire, car le but véritable de la guerre est la paix, autrement dit un certain type d’ordre politique. L’objectif de terminer une guerre doit correspondre également à l’évolution des rapports de force et à un calcul sur l’art de composer le caractère singulier de la tactique et les résultats des combats sur le terrain aux finalités générales (Zweck) de la stratégie. La substitution de la « victoire militaire - Ziel » à la paix, produirait l’autonomie de la guerre par rapport à la politique. Or, si les facteurs de la victoire sont , pour l’essentiel, le potentiel moral et le nombre des effectifs, Zelensky parie sur l’incertitude des promesses occidentales et sur le chantage d’une adhésion émotionnelle à l’Union européenne, pour réussir son pari d’un prolongement du conflit. Ce dernier ne serait favorable qu’à l’acteur dominant du système, allant au delà de l’intérêt national de l’Ukraïne.

Zweck, Ziel et Schwerpunkt

Après une première phase des hostilités, où le « centre de gravité- Schwerpunkt) contre lequel devaient être dirigés les coups de l’invasion russe était représenté par l’unité du camp atlantique, puis par le désarmement de l’Ukraïne, le renversement local des forces, puis encore la prise de la capitale, et, pour terminer par le moral des opinions, tous ces chemins distincts du succès des armes, n’impliquaient pas nécessairement la destruction radicale du pays. Le dénouement des combats et le compromis de paix, ne peuvent être remis à l’environnement stratégique extérieur, constitué par l’Amérique et l’Otan, mais à la nature de l’Etat, de l’armée, du chef de guerre, qui ne sont rien d’autre que des fictions administratives de la cosmopolis occidentale. L’apparence de structures démocratiques de l’Ukraine, sans consistance historique, explique sa dépendance quasi intégrale de la puissance américaine et son aliénation extra- européenne. Or, la dissociation des deux facteurs inséparables de la « victoire », l’élément moral et l’élément physique, permet à Zelensky de faire croire que la valorisation de la « résistance » à l’envahisseur l’autorise à poursuivre un conflit illimité et à entraîner dans son sillage l’Europe et les puissances extra-européennes, qui ont voté contre les sanctions appliquées à la Russie aux Nations- Unies. Enfin et, pour terminer, si le terme de « victoire » doit être interprété politiquement et non militairement, dans ce cas, le centre de gravité d’un conflit hégémonique doit être situé dans la zone maritime de l’Asie- Pacifique, compte tenu du système international actuel. La crise ukrainienne, qui a secouée tellement de certitudes européennes, a engendré simultanément une prise de conscience aigüe sur l’actuelle conjoncture stratégique et sur la transformation de la dimension historique du monde, de plus en plus désoccidentalisé. Zelenski poursuit cette tendance, opérant par paris risqués et par chantages.

Clé de lecture russe du conflit

Il confirme, par sa conception de la guerre et de la politique internationale, qu’à la base de l'invasion de l'Ukraine il y a la clé de lecture russe, que la liberté mène à l'anarchie et aux coups d'États (Maïdan) et que ceux-ci conduisent, par l'intervention de l'étranger (Amérique, Otan, UE), au démembrement de l'État russe et à une menace vitale pour son existence (missiles rapprochés). Personne, sur la scène internationale et surtout pas l'Union Européenne n’a défini un projet d'ordre européen pour demain et donc les principes de la stabilité et de la sécurité des jonctions occidentales du Heartland, car personne ne semble en mesure de définir les intentions à moyen terme de la Russie, qui se sent entourée de pays hostiles arborant les drapeaux de l'Otan. De manière générale, pour revenir à la paix, il faut établir un équilibre entre les deux composantes de l'ordre international, puissance et légitimité qui constituent l'essence même de l'art de gouverner. Les calculs du pouvoir des armes sans dimension morale, transformeraient tout désaccord en épreuve de force" (H. Kissinger). Or, arrêter un conflit ou reconstruire un système international, après une épreuve historique majeure, est le défi ultime de la Grande Politique. Ceci étant dit, évaluer la signification des tendances en cours, signifie, pour l'Europe réévaluer la notion d'équilibre des forces et réduire significativement la rhétorique des valeurs, que les Occidentaux ont cherché à promouvoir, avec ambiguïté, depuis la fin du colonialisme. Défaillants sur le premier point (logique de puissance), les Européens semblent l'être aussi sur le deuxième, car la rhétorique des valeurs se situe aux deux niveaux de l'ordre international, celui de la défense des principes universels, valables pour tous, et celui de la pluralités des histoires et des cultures régionales, impliquant une diversité de régimes politiques, niées par un globalisme indifférencié.

Les tensions dans le Donbass et la « Nouvelle Guerre Froide »

Au plan historique l'explication des tensions dans le Donbass et celle de la "Nouvelle Guerre Froide", trouvent leurs raisons d'être dans les élargissements continus de l'Otan, à proximité des frontières de la Russie et dans la modification de l'équilibre global des forces entre les États-Unis, la Russie et la Chine à l'ère de la multipolarité. Ce déséquilibre se traduit par une remise en cause de la dissuasion et par la nouvelle doctrine américaine d'emploi de l'arme nucléaire à des fins tactiques, mais ayant des répercussions stratégiques d'ordre général. Le débat qu'elle suscite et les adaptations qu'elle exige, remettent en discussion la centralité de l’atome, au coeur de l'équilibre stratégique sur lequel ils reposaient.

Vassalité de l’Europe et hégémonie disputée dans l’échiquier planétaire

Il en résulte une fracturation du monde qui comporte de facteurs complémentaires d'incertitude et de multiples formes de vassalité entre les divers pays, et principalement, en Europe, entre les pays d'obédience et d'influence atlantique stricte (GB, Pays nordiques, Hollande, Belgique, Pays baltes et Pologne) et les pays du doute et de la résistance (France, Italie, Allemagne, etc) vis-à-vis du Leader de bloc. Dans l’échiquier planétaire la région des Balkans, de la Mer Noire, de la Caspienne, du plateau turc, du Golfe, de l'Iran, de l'Inde, d'Indonésie, du Japon et d’Australie fait partie des zones à hégémonie disputée et demeure sujette à l'influence grandissante de la Realpolitik chinoise (Hong-Kong et Taïwan), ce qui justifie l’interrogation sur les buts du réarmement chinois, mais aussi américain et allemand. Pariant, sans vraiment y croire sur la « victoire » de Kiev face à Moscou, l’Amérique entend clairement « faire saigner la Russie » (déclaration d’Antony Blinken), en éloignant le plus possible la perspective d’un compromis et d’une sortie de crise. Par ailleurs la vassalité de l’Europe centrale vis-à-vis de l’Amérique deviendra une nécessité politique et militaire, afin de décourager implicitement l’Allemagne, puissance régionale ou puissance globale, bientôt réarmée, de vouloir unifier demain le continent, en jouant la carte d’une nouvelle entente stratégique avec Moscou, une réédition à risque de l’Ostpolitik. Au-delà de cet horizon, l’équilibre entre les rivalités européennes se prolongera en une recherche de rapports de pouvoir constamment adaptés entre l’Europe occidentale et le reste du monde, constitué des puissances montantes du Golfe, de l’Eurasie et de l’Indo-Pacifique.

Soutiens et « facilités pour la paix », en vue du chantage de la candidature d’adhésion à l’UE

Face à la crise ukrainienne, que l’Amérique aura contribué politiquement à créer et qu’elle aura successivement alimenté en aides et soutiens divers pour un montant d’environ 43 milliards de dollars, l’Europe y a contribué, au titre de « facilités européennes pour la paix » pour un montant estimés à 13,91 milliards (selon le « Kiel Institute for the World Economy » du 18 mai dernier. Or, l’aide militaire, financière et humanitaire de 37 pays occidentaux est équivalente, depuis le début de la guerre, à 74 milliards de dollars. Un coût à part, est destiné à la reconstruction du pays, à hauteur de 750 milliards de dollars. Si on ajoute la recommandation de la Commission d’octroyer à l’Ukraine et à la Moldavie le statut officiel de candidats à l’adhésion, adoptée à la hâte, sous forme de chantage, trois conséquences sont à soumettre au débat sur ce nouvel élargissement de l’UE, la dilution du projet européen, le déplacement de l’axe de gravité européen vers l’Est et la perspective d’attribution prépondérante à l’Ukraïne des fonds de pré-adhésion et des fonds structurels et d’investissement, connectés à la politique agricole commune. En termes parlementaires, l’introduction du principe de la majorité qualifiée, fera perdre définitivement à la France et à l’Allemagne le rôle de moteurs de l’intégration et de pionniers en matière de sécurité en Europe et dans le monde. Ainsi le remodelage géopolitique du système international qui en résulte, a pour fondement la poursuite de l’hégémonie américaine et pour mode d’action l’affaiblissement conjugué de la Russie et de l’Europe. Dans ce contexte, Zelenski représente un danger pour aujourd’hui et une bombe à retardement pour demain.

Bruxelles-Paris, le 29 juin 2022.

10:41 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : volodymir zelensky, ukraine, europe, affaireseuropéennes, politique internationale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook