mercredi, 17 septembre 2025

Le ministre américain de l'Énergie, Chris Wright, ne considère pas les accords de plusieurs milliards conclus entre Bruxelles et Washington comme une solution provisoire, mais comme une réorganisation durable des marchés énergétiques

Le ministre américain de l'Énergie, Chris Wright, ne considère pas les accords de plusieurs milliards conclus entre Bruxelles et Washington comme une solution provisoire, mais comme une réorganisation durable des marchés énergétiques

Source: https://www.freilich-magazin.com/welt/trumps-energieminis...

Washington, D. C/Bruxelles. – La décision de l'Union européenne d'acheter aux États-Unis, dans un délai de trois ans, du pétrole, du gaz et des technologies nucléaires pour une valeur de 750 milliards de dollars américains aura, selon le gouvernement américain, des conséquences considérables. Dans une interview accordée à Euractiv, le ministre américain de l'Énergie, Chris Wright, a évoqué une réorientation structurelle des flux énergétiques mondiaux. « Je pense qu'il s'agit d'un changement à long terme », a déclaré M. Wright à Bruxelles. « L'achat d'énergie, en particulier de gaz naturel liquéfié, nécessite la mise en place d'une infrastructure considérable. »

Un accord qui va au-delà du mandat

Wright a clairement indiqué que l'accord ne se limitait pas à quelques années. « Cela ne prendra pas fin au bout de trois ans et demi », a-t-il souligné après des discussions avec des représentants de haut rang de l'UE. Son évaluation contraste toutefois avec la position de la Commission européenne. Bruxelles a officiellement qualifié l'accord de solution transitoire.

« À court terme, nous devons couvrir nos besoins énergétiques et, dans ce contexte, nous envisageons d'augmenter certaines importations d'énergie en provenance des États-Unis », a déclaré la Commission. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a également souligné à Strasbourg que l'Europe devait saisir cette occasion pour développer une « énergie propre et locale ».

L'offre américaine, une opération « gagnant-gagnant »

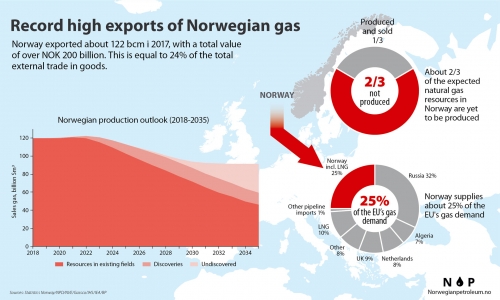

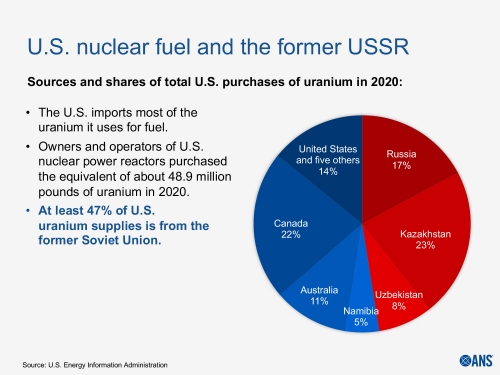

Selon M. Wright, cet accord est avantageux pour les deux parties. Il constitue également un moyen de remplacer progressivement l'énergie russe. « Une partie du dialogue que nous menons porte sur le fait que les capacités d'exportation de GNL aux États-Unis vont doubler sous l'administration Trump, et pas seulement augmenter de 10 ou 20% », a-t-il déclaré. En contrepartie de la limitation des droits de douane à 15%, l'UE s'est engagée à acheter pour 250 milliards de dollars d'importations par an pendant les trois dernières années du mandat de Trump.

Alors que les analystes doutent de la faisabilité de ces montants, M. Wright s'est montré convaincu: les deux tiers pourraient être couverts uniquement par le remplacement des importations d'énergie russe, soit directement par du gaz naturel liquéfié, soit indirectement par des restrictions sur les importations de produits raffinés via des pays tiers.

Dimension stratégique de la politique énergétique

Les diplomates soulignent que la politique énergétique est également un instrument dans la guerre en Ukraine. Selon Euractiv, Wright n'a pas souhaité s'exprimer sur la pression exercée par Washington sur Bruxelles.

« Nous avons discuté de différentes façons dont les États-Unis et l'UE peuvent coopérer pour mettre fin à la guerre entre la Russie et l'Ukraine », s'est-il contenté de déclarer.

Wright n'a laissé aucun doute quant aux ambitions stratégiques de Washington : « Les ressources énergétiques considérables et abondantes de l'Amérique nous permettent d'être un fournisseur clé pour nos alliés à travers le monde, qui jusqu'à présent se procuraient du pétrole, du gaz et d'autres technologies auprès de nos adversaires. »

18:59 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : chris wright, actualité, europe, énergie, affaires européennes, gaz de schiste, gnl |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 09 septembre 2025

Diplomatie des gazoducs aux dépens de l’Europe

Diplomatie des gazoducs aux dépens de l’Europe

Gregor Jankovič

Source: https://geoestrategia.eu/noticia/45127/geoestrategia/que-... (Extrait)

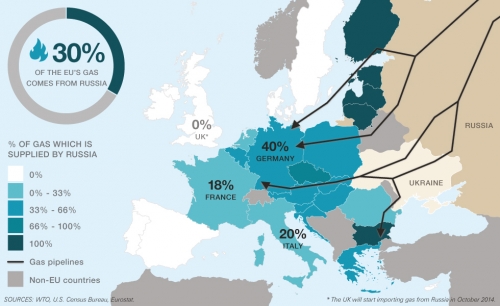

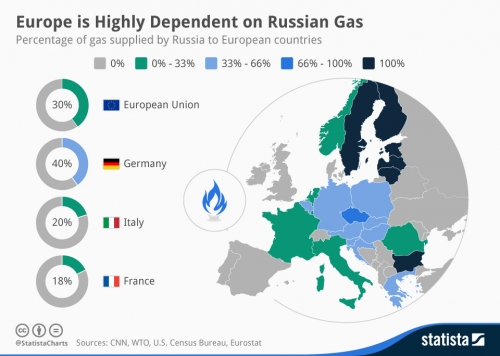

En adoptant une idéologie et des slogans creux, l’UE a livré sa bouée de sauvetage énergétique à la Chine, non par nécessité, mais par sa propre erreur stratégique et par une subordination totale aux intérêts des États-Unis.

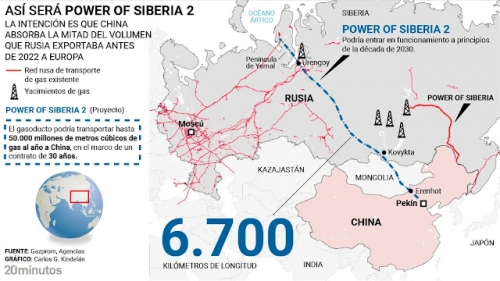

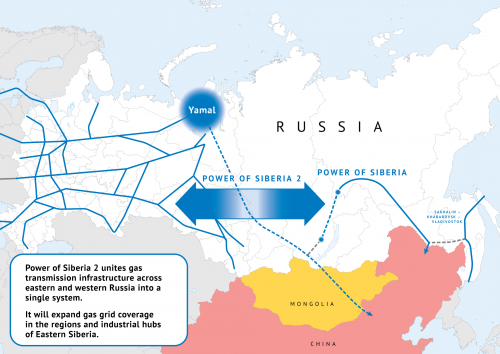

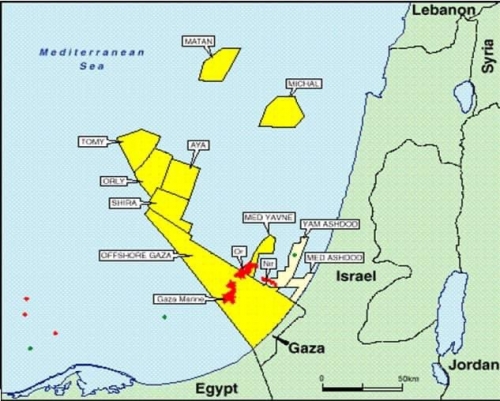

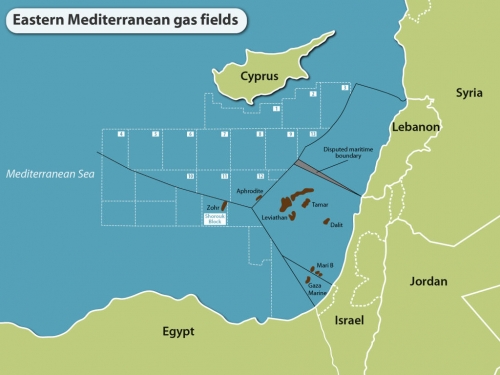

Lors du récent sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) à Pékin, la Russie, la Chine et la Mongolie ont signé un mémorandum juridiquement contraignant pour le gazoduc « Power of Siberia 2 ». S’étendant sur 2600 km et coûtant 13,6 milliards de dollars, ce gazoduc livrera 50 milliards de mètres cubes de gaz russe par an depuis l’Arctique directement vers le nord de la Chine via la Mongolie, en évitant complètement l’Europe.

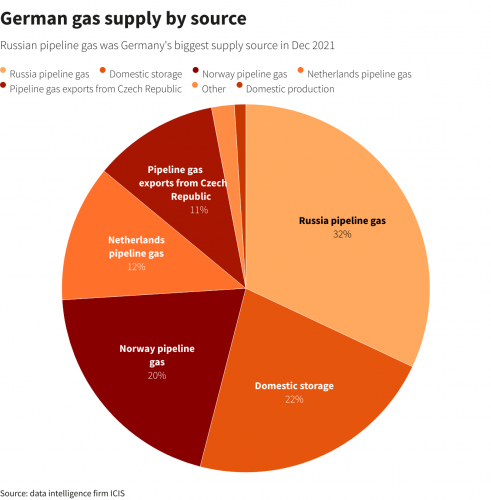

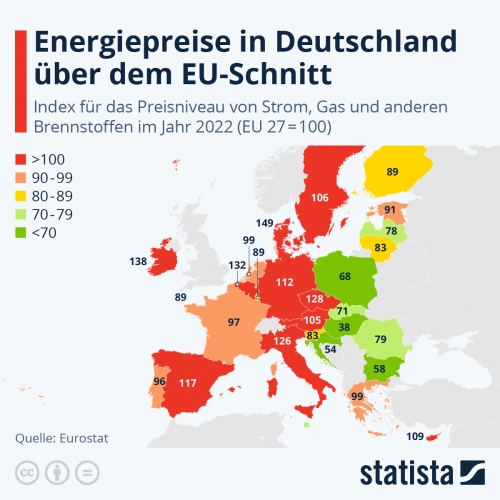

Les implications économiques sont saisissantes. En Europe, 50 milliards de mètres cubes de gaz naturel valent aujourd’hui 16,5 milliards de dollars. Le GNL américain pour le même volume coûterait environ 25 milliards de dollars (Financial Times), tandis qu’un achat direct à la Russie, selon les récents accords de Gazprom avec la Chine, reviendrait à environ 6 à 6,5 milliards de dollars. Le gazoduc russe bon marché, qui a constitué la colonne vertébrale de l’industrie allemande et de l’Europe occidentale, écoulera désormais son flux vers l’est, assurant à la Chine un approvisionnement énergétique stable et abordable.

Les élites dirigeantes anglo-américaines, qui poussent l’Europe à rompre ses liens énergétiques avec la Russie, ont, sans le vouloir (en tout cas apparemment – peuvent-ils être si naïfs – ou bien?), transféré l’influence stratégique à la Chine. L’Europe paie le GNL américain trop cher, perd sa compétitivité industrielle et glisse vers la récession, un scénario idéal pour alimenter les tensions intra-européennes sur fond de difficultés économiques et de ventes d'armes américaines surévaluées.

Le président Xi Jinping a présenté le gazoduc PoS2 comme une pierre angulaire du partenariat stratégique « sans limites » avec la Russie, garantissant à la Chine un corridor énergétique terrestre fiable. Il ne s’agit pas seulement d’un accord énergétique: c’est un réalignement stratégique. La Russie s’assure un acheteur garanti, la Chine sécurise des approvisionnements à long terme, et l’Europe fait face à l’érosion de sa position industrielle et géopolitique.

La cheffe de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, illustre parfaitement, dans sa réflexion sur l’histoire, la véritable valeur et la mentalité de la classe dirigeante actuelle de l’UE, fruit d’un projet impérial américain de plusieurs décennies:

« … La Russie s’adressait à la Chine : ‘Russie et Chine, nous avons combattu pendant la Seconde Guerre mondiale, nous avons gagné la Seconde Guerre mondiale, nous avons vaincu les nazis…’ et j’ai pensé : ‘D’accord, c’est nouveau.’ Quand on connaît l’histoire, cela suscite beaucoup de questions. Je peux vous dire qu’aujourd’hui les gens ne lisent ni ne se souviennent beaucoup de l’histoire. On voit qu’ils adoptent ces récits sans réfléchir… »

En se séparant non seulement du bon sens et de la décence, mais aussi du gaz russe abordable sous la pression anglo-américaine, l’Europe a éliminé toute possibilité réaliste de reprise industrielle et d’avenir économique viable. La carte énergétique mondiale est en train d’être réécrite: le déclin de l’Europe s’accélère, les crises internes occidentales s’approfondissent et les élites anglo-américaines risquent de perdre leur influence tandis que les anciennes puissances périphériques et colonies, en particulier la Chine et l’Inde, montent en puissance sur le plan stratégique et économique.

L’Europe est confrontée à l’effondrement final de sa pertinence industrielle et géopolitique, tandis que les élites anglo-américaines perdent leur seul projet historique réellement réussi : le soi-disant « ordre international fondé sur des règles », « indispensable », « inévitable » et « le plus puissant ».

17:52 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, gaz, énergie, hydrocarbures, gazoducs, power of siberia 2, chine, russie, europe, affaires européennes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 06 septembre 2025

Flux énergétiques: l'UE met en péril son approvisionnement et la confiance des citoyens en elle

Flux énergétiques: l'UE met en péril son approvisionnement et la confiance des citoyens en elle

Les attaques contre l'oléoduc Droujba et contre Nord Stream ne doivent pas être passées sous silence, mais doivent faire l'objet d'une enquête.

Par Georg Mayer

Source: https://www.fpoe.eu/energiestroeme-unter-beschuss-eu-risk...

Les attaques contre l'oléoduc Droujba ont montré à quel point l'approvisionnement énergétique de l'Europe est vulnérable. En mars dernier, les livraisons vers la Hongrie et la Slovaquie ont été interrompues après qu'une station de mesure a été mise hors service par des tirs de drones. En août, une autre attaque contre une station de pompage en Russie a de nouveau interrompu l'approvisionnement en pétrole vers l'Europe centrale pendant plusieurs jours. Pendant cette période, la Hongrie et la Slovaquie ont dû puiser dans leurs réserves stratégiques pour maintenir leur approvisionnement.

Ces incidents s'inscrivent dans la lignée des explosions qui ont détruit les gazoducs Nord Stream, attentats qui n'ont toujours pas été entièrement élucidés à ce jour. Alors que la Suède et le Danemark ont depuis longtemps clos leurs enquêtes, seule l'Allemagne poursuit ses investigations. La semaine dernière encore, un citoyen ukrainien a été arrêté en Italie sur la base d'un mandat d'arrêt allemand. 35 mois après l'explosion des gazoducs Nord Stream, ce résultat est plutôt modeste et illustre bien l'immobilisme et la réticence de l'UE à enquêter sur les véritables responsables et ce, depuis des années.

Mais les soupçons s'intensifient : malgré l'aide militaire et financière de plusieurs milliards d'euros et l'asile inconditionnel accordé aux Ukrainiens, le régime de Zelensky a attaqué l'approvisionnement énergétique de l'Europe, multipliant ainsi les coûts du gaz pour chaque citoyen.

C'est précisément là que se manifeste la double morale de l'UE: elle exige une transparence absolue de la part des citoyens et des entreprises, allant de rapports exhaustifs à des preuves rigoureuses. Mais lorsqu'il s'agit d'attaques contre des infrastructures critiques, Bruxelles se mure dans le silence et se contente d'actions timides. Cette réticence met non seulement en péril la sécurité de l'approvisionnement, mais sape également la confiance des citoyens dans la capacité d'action des responsables politiques.

La sécurité énergétique ne doit pas être reléguée au second plan. Les attaques contre les gazoducs et oléoducs doivent faire l'objet d'enquêtes approfondies et les responsables doivent être clairement identifiés. Tout autre scénario entraînerait une hausse des prix, une insécurité croissante et signifierait que l'Europe abandonne ses citoyens.

Qui est Georg Mayer?

Membre de la commission des pétitions (PETI) | Membre suppléant de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (ITRE)

20:44 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : énergie, flux énergétiques, actualité, europe, affaires européennes, fpö, georg mayer, hydrocarbures, pétrole, gaz, gazoducs, oléoducs |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 04 août 2025

Le conflit énergétique va déterminer l'ordre mondial

Le conflit énergétique va déterminer l'ordre mondial

Les deux jours de négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine se sont achevés à Stockholm sans avancée notable.

Par Elena Fritz

Source: https://pi-news.net/2025/07/im-energiestreit-entscheidet-...

Alors que Washington brandit des menaces et durcit ses droits de douane, Pékin reste imperturbable: la Chine refuse l'ultimatum américain de renoncer au pétrole russe et iranien. Lors des dernières négociations commerciales à Stockholm, il est apparu clairement que le nouvel ordre mondial ne se joue plus depuis longtemps avec des armes, mais avec des contrats, des droits de douane et des matières premières. Et que la Chine est prête à en payer le prix.

Le ministre américain des Finances, Scott Bessent, n'a laissé aucun doute lors de la conférence de presse qui a clôturé les négociations: si la Chine continue d'importer du pétrole russe, Washington imposera des « sanctions secondaires », si nécessaire avec des droits de douane pouvant atteindre 100%. Un projet de loi au Congrès américain prévoit même des droits de douane pouvant atteindre 500%. L'accusation est dès lors la suivante: ceux qui achètent du pétrole russe contournent de fait les sanctions occidentales et sapent la « pression internationale » sur Moscou.

Mais Pékin a réagi avec une clarté remarquable: la Chine est un État souverain qui a ses propres besoins énergétiques, et les décisions relatives aux importations de pétrole relèvent exclusivement de la politique intérieure chinoise. M. Bessent a lui-même cité cette phrase, avec un mécontentement perceptible.

La carotte et le bâton – et la réalité

La stratégie des États-Unis est un mélange de menaces et de chantage moral: on invoque le prétendu « danger pour la sécurité de l'Europe » que représenterait le commerce entre la Chine et la Russie, tout en mettant en garde contre une perte d'image auprès de l'opinion publique occidentale. Mais la réalité est plus prosaïque: la Chine s'assure des approvisionnements énergétiques à long terme auprès de partenaires qui ne sont pas sous l'influence des États-Unis. Et elle est prête à accepter des désavantages économiques pour y parvenir.

Les droits de douane punitifs brandis par Trump ne garantissent aucun effet politique. Au contraire: le projet de loi est actuellement gelé, car même les républicains jugent les risques économiques pour les entreprises américaines « inacceptables ». Ce qui est présenté comme une menace n'est pour l'instant que du vent.

La rupture stratégique

Ce qui se profile ici est plus qu'un différend bilatéral. C'est le début d'une nouvelle ère: celle de la division géopolitique des flux énergétiques. L'Occident veut isoler la Russie et menace de sanctions économiques les États qui ne s'y plient pas. Mais ces menaces perdent de leur efficacité à mesure que des acteurs tels que la Chine, l'Inde ou le Brésil gagnent en assurance.

Le cas de la Chine montre que ceux qui ne se laissent pas intimider gagnent en pouvoir d'influence. Pas à court terme, mais à long terme. Car l'énergie n'est pas une arme comme un fusil: c'est une infrastructure, une sécurité de planification, un avenir.

L'Europe : absente et divisée

Jusqu'à présent, l'Europe ne joue pratiquement aucun rôle dans cette épreuve de force stratégique. Si certains gouvernements insistent sur le respect des sanctions, la réalité est tout autre: l'Italie importe à nouveau du gaz liquéfié russe, la Hongrie maintient ses contrats énergétiques avec Moscou et les entreprises allemandes tentent de continuer à accéder aux matières premières russes via des pays tiers.

Au lieu d'une stratégie commune, nous assistons à une Europe tiraillée entre appel moral et réflexe de survie économique. Le gouvernement fédéral allemand donne l'impression d'être un spectateur dans un match dont les règles sont écrites par d'autres.

Que reste-t-il ?

À Stockholm, la Chine a clairement fait savoir qu'elle poursuivrait sa politique d'indépendance énergétique, même contre la volonté de Washington. Les droits de douane annoncés par les États-Unis semblent pour l'instant davantage être des gestes symboliques que des outils de realpolitik. Et l'Europe ? Elle devrait se demander si elle veut continuer à soutenir une politique énergétique dictée par d'autres ou si elle veut commencer à définir elle-même ses intérêts stratégiques.

13:45 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : énergie, pétrole, chine, états-unis, sanctions, europe, politique internationale, affaires européennes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 31 juillet 2025

La Hongrie refusera de se soumettre au plan «REPowerEU»

La Hongrie refusera de se soumettre au plan «REPowerEU»

Source: https://unzensuriert.de/304738-ungarn-wird-sich-dem-repow...

La Hongrie n’acceptera jamais l’interdiction des importations d’énergie russe prévue par Bruxelles, a déclaré mardi à Budapest le ministre des Affaires étrangères et du Commerce, Péter Szijjártó. Il s’est montré indifférent à ce que pensent les autres pays de la politique énergétique hongroise.

Les coûts énergétiques pourraient exploser

Selon l’agence de presse hongroise MTI, Szijjártó a critiqué sévèrement mardi le soi-disant « Plan Zelensky », connu sous le nom de « REPowerEU ». Il a averti que ce plan mettrait gravement en danger la sécurité énergétique de la Hongrie et détruirait la compétitivité du pays. Le ministre a souligné que la suppression des sources d’énergie russes ferait se multiplier considérablement les coûts d’approvisionnement pour les ménages hongrois. « Nous ne laisserons pas faire ça, la Hongrie passe en premier pour nous. Je l’ai fait savoir aux ambassadeurs de l’UE à Budapest », a-t-il écrit sur Facebook.

La Hongrie ne rejette pas ce plan par souci pour la Russie ou d’autres pays, mais parce qu’il viole les intérêts nationaux. Il a déclaré :

Franchement, je me fiche de ce que pensent les Russes de notre position. Et c’est généralement vrai. Mais je me fiche de ce que pense le Burkina Faso, je me fiche de ce que pense l’Australie (…). Nous rejetons le concept REPowerEU parce qu’il va à l’encontre des intérêts de la Hongrie.

L’UE compromet la compétitivité

Le ministre a souligné l’importance du gazoduc TurkStream comme garantie centrale de l’approvisionnement énergétique hongrois et a annoncé qu’il continuerait à le protéger. Il a également accusé l’UE de saper la compétitivité de l’Europe en imposant des sanctions énergétiques motivées par des considérations idéologiques, ce qui fait grimper les prix de l’énergie. La Hongrie s’efforce d’explorer de nouvelles sources d’énergie sans abandonner ses fournisseurs existants comme la Russie.

Il a rejeté les accusations selon lesquelles la Hongrie financerait la machine de guerre russe. Il a souligné que la quantité de gaz naturel liquéfié russe importé par les États membres de l’UE avait atteint un niveau record l’année dernière.

20:04 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : énergie, hongrie, europe, affaires européennes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Le prochain conflit de type "Nord Stream": le gouvernement Orbán veut son propre oléoduc pour le pétrole russe

Le prochain conflit de type "Nord Stream": le gouvernement Orbán veut son propre oléoduc pour le pétrole russe

Budapest/Bruxelles. Les fissures au sein de l’UE deviennent toujours plus profondes. Alors que la Commission européenne à Bruxelles prévoit une interdiction totale d’importation de gaz et de pétrole russes d’ici 2027, la Hongrie entend suivre sa propre voie. Comme l’a annoncé le ministre des Affaires étrangères Péter Szijjártó sur les réseaux sociaux, la Hongrie, la Serbie et la Russie se sont entendues pour parfaire la construction d’un nouvel oléoduc destiné à poursuivre l’approvisionner de Budapest en matières premières bon marché. « En collaboration avec nos partenaires serbes et russes, nous avançons dans la construction d’un nouvel oléoduc entre la Hongrie et la Serbie », a écrit Szijjártó. « Pendant que Bruxelles interdit l’énergie russe, rompt des connexions et bloque des routes, nous avons besoin de plus de sources, de plus de routes. La Hongrie ne sera pas victime de ces décisions catastrophiques. »

L’annonce intervient à un moment critique. L’UE prévoit non seulement de cesser toutes les importations d’énergie russes – y compris le GNL – d’ici 2027, mais souhaite également déclarer obsolètes les contrats d’approvisionnement à long terme. De plus, le négociateur du Parlement européen pour l’interdiction de ces importations demande de raccourcir le délai et d’y intégrer davantage le pétrole via pipelines. Mais la Hongrie, qui couvre encore environ 70% de ses besoins en pétrole provenant de la Russie, dont la moitié de Lukoil, refuse de suivre ces plans.

Déjà cet été, l’Ukraine avait stoppé le transit de pétrole russe vers la Hongrie et la Slovaquie – une étape que Budapest considérait comme une tentative de chantage politique. Depuis, le gouvernement Orbán cherche des alternatives pour se rendre indépendant des routes de transit ukrainiennes et, en dehors des directives de l’UE, pour continuer à se fournir en énergie. Selon les médias hongrois, le nouvel oléoduc pourrait être achevé dès 2027 – juste au moment où l’interdiction d’importation de l’UE devrait entrer en vigueur.

Le conflit entre Budapest et Bruxelles va bien au-delà de la politique énergétique. Le Premier ministre hongrois Viktor Orbán critique vivement les plans budgétaires de l’UE, qu’il qualifie de « sauvetage pour l’Ukraine ». « Jusqu’à 25 % de l’argent va directement à Kiev, 10 % supplémentaires sont utilisés pour rembourser de vieilles dettes. Que reste-t-il ? Moins que jamais. Je ne soutiendrai jamais cela », a déclaré Orbán.

Avec cette initiative pour l'oléoduc, la Hongrie réaffirme une fois de plus son rejet de la politique de sanctions de l’UE – et mise sur une coopération étroite avec Moscou et Belgrade. Alors que Bruxelles mise sur la sécurité énergétique par diversification, Budapest insiste sur des solutions pragmatiques pour garantir des prix énergétiques bas. « Nous construirons des oléoducs et exploiterons de nouvelles sources d’approvisionnement, afin que la population hongroise continue de payer les coûts énergétiques les plus bas en Europe, » a affirmé Szijjártó.

La décision risque d’aggraver encore davantage les tensions entre la Hongrie et l'UE – notamment face au fait que Bruxelles a déjà bloqué des milliards d’euros d’aides pour Budapest. Avec ce projet d'oléoduc, la Hongrie montre une fois de plus qu’elle n’est pas prête à se plier au diktat bruxellois sur des questions essentielles (mü)/

Source: Zu erst, juillet 2025.

15:10 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : énergie, pétrole, hydrocarbures, europe, affaires européennes, sanctions, hongrie, serbie, russie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 26 juillet 2025

Malgré les sanctions permanentes: la Russie désormais troisième fournisseur de gaz de l’UE

Malgré les sanctions permanentes: la Russie désormais troisième fournisseur de gaz de l’UE

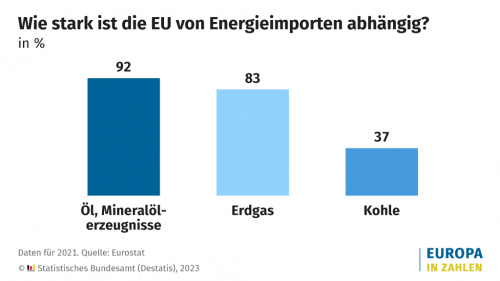

Bruxelles/Wilhelmshaven. Depuis 2022, depuis le début de la guerre en Ukraine, l’UE tente par tous les moyens de se débarrasser des importations de gaz russes — qui avaient constitué jusqu’ici, pendant des décennies, un pilier de la prospérité économique de l’Allemagne. Mais ce rejet ne fonctionne pas. Malgré des sanctions toujours plus nombreuses, la dépendance des Européens au gaz russe ne diminue pas, mais augmente. Malgré les sanctions occidentales, la Russie reste un fournisseur central de gaz pour l’UE, tant par gazoduc que par gaz naturel liquéfié (GNL), et plus encore : selon les chiffres récents d’Eurostat, la Russie a même dépassé la Norvège en mai pour se hisser à la troisième place parmi les cinq principaux importateurs.

Les données d’Eurostat montrent que cette hausse est principalement due à l’augmentation significative des livraisons de GNL en provenance de Russie. Celles-ci ont augmenté en mai d’un tiers par rapport au mois précédent, atteignant 703 millions d’euros. Mais les importations par gazoduc ont également augmenté de 6,4% pour atteindre 408 millions d’euros. Au total, en mai, les livraisons russes de gaz vers l’UE ont atteint 1,1 milliard d’euros — soit une hausse de près de 25% par rapport à avril. La Norvège a chuté à la quatrième place avec 842 millions d’euros (–13%).

Les États-Unis restent, avec 1,9 milliard d’euros, le principal fournisseur, mais leurs exportations ont diminué d’un tiers. L’Algérie suit à la deuxième place (1,12 milliard d’euros, contre 1,3 milliard en avril), tandis que le Royaume-Uni complète le top cinq avec 367 millions d’euros.

Les sanctions se sont retournées contre leur auteur, faisant grimper massivement les prix du gaz dans l’UE: selon Eurostat, 1000 mètres cubes coûtaient encore 206 euros en avril 2021, mais en avril 2024, ce montant s’élevait à 523,5 euros — une augmentation de X 2,5. La raison en est la transition de l’UE vers les importations de GNL. En 2021, le gaz liquéfié ne représentait qu’un tiers des approvisionnements de l’UE, en 2025, ce sera près de la moitié. Les coûts liés à cette transition ont explosé, passant de 257 euros en 2021 à 645,5 euros en 2024. Bien que le gazoduc, à 417 euros, soit moins cher, son prix a également augmenté de façon significative par rapport à 2021 (178,7 euros).

Source: Zu erst, juillet 2025.

15:02 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : gaz, gnl, russie, europe, affaires européennes, énergie, sanctions |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 19 juin 2025

La révolution du thorium en Chine : une technologie américaine oubliée qui devient une arme géopolitique

La révolution du thorium en Chine: une technologie américaine oubliée qui devient une arme géopolitique

Source: https://report24.news/chinas-thorium-revolution-vergessen...

La Chine pourrait-elle devenir une puissance mondiale en matière de politique énergétique grâce aux centrales à thorium qui sont actuellement en construction ? Le vent et le soleil sont dépassés ; à la place, la République populaire travaille à une fourniture d’énergie stable, abordable et durable pour l’avenir. Et l’Occident ? Il reste simplement spectateur.

Alors que l’Europe lutte dans le cadre de la transition énergétique, s’embourbe dans des réglementations, et que les États-Unis semblent coincés dans une impasse de stagnation politique et de lobbying, la véritable révolution se produit ailleurs: profondément dans le désert de Gobi, loin de l’attention occidentale. Là, s’opère un saut quantique technologique et géopolitique qui pourrait ébranler les fondements de l’ordre énergétique mondial.

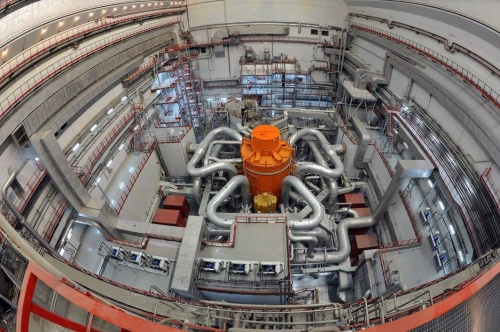

La Chine a — presque à l’insu de l’opinion internationale — mis au point une technologie qui a été développée autrefois au cœur du programme nucléaire américain, puis abandonnée: le réacteur à sels de thorium. En octobre 2024, des scientifiques chinois ont réussi pour la première fois à faire fonctionner en continu un tel réacteur avec un nouveau combustible. Une étape décisive — non seulement pour la science, mais aussi pour l’agenda géopolitique de Pékin.

Une technologie oubliée, réactivée en Chine

L’ironie de l’histoire: le principe des réacteurs à sels fondus a déjà été testé avec succès dans les années 1960 au Oak Ridge National Laboratory dans le Tennessee. Mais le Pentagone a décidé de ne pas poursuivre ses expérimentations avec le thorium. La raison n’était pas technique, mais stratégique: les réacteurs à uranium sous pression produisaient du plutonium — la base des armes nucléaires. Le thorium, lui, est peu utile pour la destruction massive. Le projet a donc été abandonné — archivé, délaissé, oublié.

La Chine, en revanche, a fait preuve d’une patience stratégique. Dès 2011, la République populaire a commencé à développer ses propres technologies, en se basant sur la recherche américaine accessible au public. Pas de campagnes de relations publiques, pas de vitrines pour investisseurs. Au contraire, la construction, le développement et les tests se sont faits dans le silence du désert — avec une vision à long terme, presque étrangère à la mentalité occidentale qui ne privilégie que le court terme. En 2024, le premier réacteur a commencé sa pleine exploitation. Et une percée dans le rechargement en fonctionnement a rapidement suivi — une innovation technologique.

Le thorium : la clé de la souveraineté énergétique de la Chine

Autrefois phénomène marginal dans la recherche nucléaire, le thorium devient aujourd’hui une ressource géopolitique de premier plan. Ce combustible est trois à quatre fois plus abondant que l’uranium, disponible mondialement, et moins susceptible d’être utilisé pour la prolifération. Dans les réacteurs à sels fondus, il permet d’atteindre des températures élevées à pression atmosphérique — ce qui élimine pratiquement les risques d’explosions ou de catastrophes comme Fukushima. En cas de coupure de courant, il n’y a pas de perte de contrôle, mais une extinction automatique et passive en toute sécurité. Enfin, la méthode réduit significativement les déchets radioactifs, et peut même recycler les déchets issus des réacteurs à uranium.

En janvier 2025, Pékin a annoncé la découverte d’un gigantesque gisement de thorium dans la région de Bayan-Obo, en Mongolie intérieure. Selon des géologues chinois, ces réserves suffiraient à couvrir la consommation énergétique du pays pendant environ 60.000 ans, à consommation constante. La Chine détient donc non seulement la technologie des réacteurs, mais aussi la ressource en combustible — devenant ainsi un potentiel exportateur d’énergie de première importance.

Géopolitique de l’énergie: la nouvelle arme atomique, l’électricité

Alors que les États occidentaux misent sur l’éolien et le solaire dans leur hystérie climatique, la Chine construit une nouvelle réalité: un modèle énergétique nucléaire, déconnecté des éoliennes et panneaux solaires dépendants des conditions météorologiques. Déjà en Wuwei, un prototype de 10 MWe pour la production combinée d’électricité et d’hydrogène est en construction. La température du réacteur lui confère un avantage pour les procédés thermochimiques, rendant même l’hydrogène « vert » économiquement compétitif — un autre coup porté au récit énergétique occidental.

Simultanément, la Chine développe des navires à thorium. Sa vision est la suivante : des porte-conteneurs capables de fonctionner sans ravitaillement pendant des années — indépendants du prix du pétrole, des accès portuaires ou d’autres restrictions. Selon des rapports récents, la République aurait lancé des projets concrets pour construire de tels navires. Le contrôle du commerce maritime international pourrait ainsi intégrer une composante nucléaire.

L’Occident regarde et se tait

Les États-Unis détenaient autrefois la clé de cet avenir — et l’ont laissée tomber. Le réacteur à thorium opérationnel à Oak Ridge a été abandonné au profit de technologies militaires plus exploitables. Depuis lors, les stratégies énergétiques occidentales s’embrouillent dans des contradictions d'ordre réglementaire, dans du lobbying et des querelles idéologiques.

Aujourd’hui, il est presque tragico-comique de constater que la source d’énergie qui pourrait alimenter les centres de données pour l’intelligence artificielle avancée — avec ses besoins électriques gigantesques — provient d’une technologie américaine elle-même abandonnée par Washington. La Chine, elle, avance: IA, automatisation industrielle, ordinateurs quantiques — tout cela nécessite une énergie constante, dense, fiable. Et c’est là que Pékin agit.

Thorium : l’indépendance énergétique comme levier géopolitique

La question reste en suspens quant à savoir si le thorium deviendra réellement la principale source d’énergie dans les décennies à venir. Mais, dès maintenant, il offre à la Chine des options stratégiques qui dépassent la seule dimension technique. L’énergie n’est pas qu’un facteur économique — c’est une projection de puissance géopolitique. Qui fournit de l’électricité fiable et abordable, contrôle la production, le traitement des données, la numérisation — en bref : l’avenir.

L’Occident a longtemps cru que sa suprématie technologique était assurée pour toujours. Or, Pékin prouve que la vision à long terme, la stratégie et le savoir-faire technologique ne peuvent pas être éternellement compensés par des sanctions, barrières commerciales ou campagnes de relations publiques. La grande question demeure : l'Occident continuera-t-il à regarder la Chine faire prospérer une technologie née dans ses propres laboratoires — et à la transformer en fondement d’un nouvel ordre mondial, communiste ?

18:58 Publié dans Actualité, Economie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, thorium, chine, énergie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 31 mai 2025

Le GNL américain coûte trois fois plus cher à l'UE que le gaz russe acheminé par gazoduc

Le GNL américain coûte trois fois plus cher à l'UE que le gaz russe acheminé par gazoduc

Source: https://report24.news/us-lng-kostet-eu-dreimal-so-viel-wi...

Le gaz naturel liquéfié provenant des États-Unis est cher. Très cher. Mais pour des raisons idéologiques, on renonce au gaz bon marché acheminé par gazoduc depuis la Russie. Cela nuit aux consommateurs et à l'industrie en Europe. Combien de temps cela peut-il encore durer ?

La facture de la transition énergétique ratée de l'Europe commence à se faire sentir, et elle est plus élevée que certains ne l'avaient prévu. Alors que l'Union européenne mise de plus en plus sur les « énergies renouvelables » totalement peu fiables, telles que l'énergie éolienne et solaire, et souhaite abandonner complètement les importations de gaz russe d'ici 2027, les données actuelles d'Eurostat révèlent une réalité complexe: le gaz naturel liquéfié américain coûte déjà deux fois plus cher aux consommateurs européens que le GNL russe.

Les données publiées par la Berliner Zeitung parlent d'elles-mêmes. Au premier trimestre 2025, les pays de l'UE ont payé en moyenne 1,08 euro par mètre cube pour le GNL américain, tandis que le gaz naturel liquéfié russe coûtait 0,51 euro. Une différence de prix de plus de 100 %. Il est intéressant de noter que malgré tous les signaux politiques, l'UE continue d'importer des quantités considérables de gaz russe, ce qui montre clairement à quel point il est difficile dans la pratique de renoncer à cette source d'énergie rien que pour des raisons idéologiques.

Le volume des importations révèle une dépendance persistante

Les statistiques d'importation du premier trimestre 2025 brossent un tableau complexe de l'approvisionnement énergétique européen. Avec 13,4 milliards de mètres cubes, le GNL américain a dominé les importations de gaz liquéfié et représenté 48% de tous les achats de GNL de l'UE. Pour cette quantité, l'Union européenne a investi 14,7 milliards d'euros, une somme considérable qui illustre le prix de la diversification. Dans le même temps, l'UE a acheté 5,3 milliards de mètres cubes de GNL russe pour 2,7 milliards d'euros, soit une part de 19%.

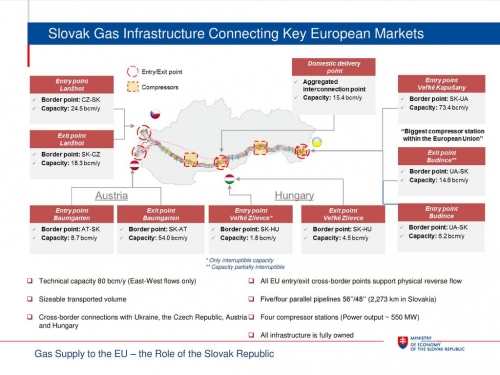

La comparaison avec le gaz naturel russe acheminé par gazoduc est particulièrement révélatrice: à 0,32 euro le mètre cube, il ne coûte qu'environ un tiers du prix du GNL américain. Le gazoduc de la mer Noire a acheminé 5,3 milliards de mètres cubes supplémentaires, d'une valeur totale de 1,75 milliard d'euros, principalement vers la Hongrie et la Slovaquie. Ces chiffres montrent que, malgré sa réorientation politique, l'Europe reste fortement dépendante des approvisionnements énergétiques russes.

Il est intéressant d'examiner cette évolution dans son contexte historique: le système de connexions avantageuses par gazoducs, mis en place au fil des décennies, a longtemps procuré des avantages concurrentiels à l'Allemagne et à d'autres pays de l'UE. L'industrie allemande pouvait compter sur un approvisionnement énergétique fiable et peu coûteux, une base qui doit désormais être reconstruite, mais à un coût nettement plus élevé.

La Norvège, l'alternative la moins coûteuse

Les livraisons de gaz norvégien présentent une dynamique de prix intéressante. Le gaz acheminé par gazoduc depuis la Norvège ne coûtait que 0,24 euro par mètre cube à l'UE, soit un prix encore plus avantageux que celui du gaz russe acheminé par gazoduc. Cette différence de prix s'explique principalement par les voies de transport directes via les gazoducs établis en mer du Nord, tandis que le gaz russe doit être détourné via la Turquie et d'autres pays de transit en raison de la nouvelle situation géopolitique. Ces détournements augmentent considérablement le coût du transport. Cependant, la Norvège ne dispose pas d'une capacité de production suffisante pour approvisionner la moitié du continent en gaz naturel.

Au premier trimestre 2025, l'UE a acheté du gaz acheminé par gazoduc à des pays tiers pour un montant total de 10,2 milliards d'euros, la majeure partie provenant de la Norvège. Ces chiffres montrent clairement que les sources de gaz alternatives peuvent offrir des prix tout à fait compétitifs, mais uniquement si les voies de transport sont directes et exemptes de complications géopolitiques. À titre de comparaison, en 2021, le prix moyen à l'importation était encore d'environ 0,20 euro par mètre cube pour le gaz naturel acheminé par gazoduc, un niveau de prix qui semble appartenir à une autre époque compte tenu des développements actuels.

Bruxelles prévoit un arrêt complet des importations d'ici 2027

En mai 2025, la Commission européenne a présenté des plans ambitieux visant à mettre fin à toutes les importations de gaz russe d'ici fin 2027. Bruxelles souhaite mettre fin aux nouveaux contrats et aux contrats spot existants d'ici fin 2025. Afin de faciliter la sortie des entreprises des contrats à long terme, la Commission envisage des instruments juridiques tels que des droits de douane plus élevés ou des quotas zéro. Ces mesures doivent permettre aux entreprises énergétiques européennes d'invoquer la « force majeure » et de résilier les contrats à long terme sans pénalités.

Le calendrier est toutefois entaché de grandes incertitudes et les défis pratiques sont considérables. Les entreprises énergétiques européennes doivent non seulement trouver des sources d'approvisionnement alternatives, mais aussi faire face à des coûts nettement plus élevés, qui seront finalement répercutés sur les consommateurs et l'industrie.

La différence de prix entre le gaz américain et le gaz russe montre clairement quelles seront les charges financières qui pèseront sur les ménages et les entreprises. Pour les secteurs à forte consommation d'énergie, cela pourrait entraîner des désavantages géographiques qui ne pourront être pleinement évalués qu'à long terme.

La Hongrie et la Slovaquie font résistance

Tous les États membres de l'UE ne soutiennent pas le rejet radical du gaz russe. La Hongrie et la Slovaquie ont déjà annoncé leur intention de bloquer les mesures prévues, car ces deux pays dépendent fortement, d'un point de vue structurel, des livraisons de gaz russe à bas prix. Leur situation géographique en fait des destinataires naturels du gaz russe acheminé par gazoduc via la route de la mer Noire. Un arrêt complet des importations exposerait ces pays à des problèmes d'approvisionnement considérables et à des augmentations de coûts drastiques.

La Commission européenne prévoit néanmoins d'imposer ses mesures à la majorité qualifiée, contournant ainsi le veto de certains États membres, notamment la Hongrie et la Slovaquie. Cette approche est toutefois politiquement explosive et pourrait peser davantage sur l'unité de l'Union européenne en matière d'énergie. La question reste légitime de savoir si une stratégie énergétique aussi coûteuse peut être maintenue à long terme sur le plan politique et économique, alors que les charges pour les consommateurs et l'industrie ne cessent d'augmenter. Après tout, ce ne sont pas seulement les budgets des ménages qui sont en jeu, mais aussi la compétitivité internationale des entreprises européennes – un aspect qui est parfois négligé dans le débat politique.

14:06 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Economie, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : gnl, gaz naturel, gazoducs, europe, affaires européennes, union européenne, énergie, hydrobarbures, économie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 30 mars 2025

Nord Stream, Trump et l'auto-tromperie européenne

Nord Stream, Trump et l'aveuglement européen

Elena Fritz

Source: https://www.pi-news.net/2025/03/nord-stream-trump-und-der...

Washington négocie, Moscou parle - et l'Europe s'indigne en s'imaginant être une "coalition des volontaires" au sommet sur l'Ukraine à Paris, tel un végétalien offusqué lors d'un barbecue.

Imaginez : la Russie et les États-Unis négocient sur Nord Stream - sans les Européens. Et à Bruxelles, c'est le choc collectif. Comment osent-ils ? Après tout, nous sommes censés être des "partenaires".

Mais la réalité est que l'Europe ne joue plus aucun rôle. Et ce n'est pas parce que de méchants puissants se seraient ligués contre nous, mais parce que nous nous sommes délibérément mis hors jeu. Pendant que Washington et Moscou pratiquent la Realpolitik, l'UE se livre à des discours idéologiques sur les budgets CO2, l'égalité des genres dans le réchauffement climatique et sur le climat du globe en 2100.

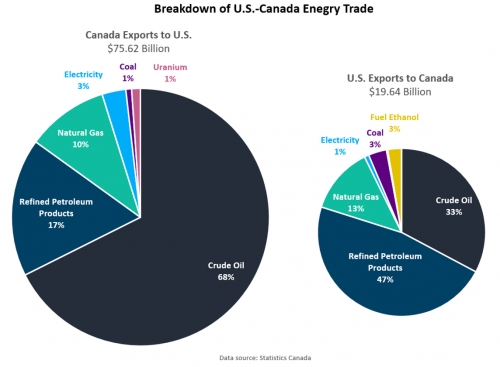

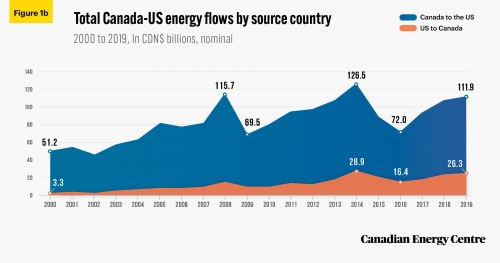

Le nouvel impérialisme énergétique: ressources, pouvoir et dépendance

Les États-Unis ne pensent plus en termes de partenariats - ils pensent en termes d'axes de pouvoir. Le Canada fournit des ressources, les États-Unis le capital, et l'Europe… éructe de l'indignation. Pas étonnant donc que Donald Trump souligne à nouveau au printemps 2025 que le Canada est "de facto déjà le 51ème État" - une phrase qu'il a lâchée avec un sourire suffisant lors d'une apparition de campagne en Ohio. Derrière cette prétendue plaisanterie se cache un sérieux d'ordre géopolitique : les États-Unis ont un intérêt vital à devenir complètement indépendants sur le plan énergétique - et le Canada, avec ses gigantesques réserves de pétrole, de gaz et d'uranium, est le réservoir de matières premières naturel de l'empire américain.

La cupidité visant à s'emparer de l'énergie enfouie dans le sol canadien n'est pas un réflexe colonial, mais un calcul stratégique. Pendant que l'Europe discute d'éoliennes, les États-Unis s'assurent l'accès aux fondementaux de la domination technologique et militaire - avec un sourire aimable et un calcul géostratégique. Le Canada fournit, l'Amérique dirige - et l'Europe paie la note. Indignation. Pendant que Trump et son équipe disent ouvertement de quoi il s'agit - ressources, énergie, autonomie stratégique - Bruxelles reste abasourdie. On ne parle pas ainsi dans une "communauté de valeurs" (libérales-atlantistes) !

Marco Rubio résume la situation: sans énergie bon marché, pas de leadership technologique. Pas de prospérité. Pas de souveraineté. Point. Particulièrement dans le domaine de l'intelligence artificielle, selon Rubio, il se révélera qui possède la base énergétique pour le pouvoir futur. L'IA sera si énergivore que seul l'accès à une électricité bon marché déterminera la domination ou l'insignifiance.

L'intelligence artificielle consomme de l'énergie - l'idéologie verte consomme des opportunités

Quiconque croit que l'Allemagne peut se positionner comme un leader numérique sans assurer un approvisionnement énergétique stable et bon marché vit dans une illusion techno-romantique. Un seul cluster de calcul pour l'IA générative consomme aujourd'hui plus d'électricité que certaines petites villes. Ainsi, celui qui dispose d'électricité bon marché gouverne l'avenir. Celui qui n'en a pas sera au mieux un spectateur.

Cependant, l'Allemagne a décidé de ne pas se lancer dans cette course - ou pire encore: de la mener avec le frein à main tiré. Le dogmatisme vert, jadis camouflé en protection climatique, est aujourd'hui un programme d'entrave à la croissance. Il détruit la création de valeur industrielle, empêche la souveraineté technologique et transforme un site industriel autrefois leader en musée climatiquement neutre.

L'Allemagne se démantèle - la Chine construit

Pendant que l'Allemagne démolit des centrales électriques, la Chine en construit de nouvelles - chaque semaine. Il n'est pas surprenant que Pékin raffine aujourd'hui plus de pétrole que toute autre nation. Ils parlent d'un avenir vert, mais ils agissent dans le présent. Ils font les deux. Énergie éolienne pour l'image, charbon pour la croissance. En Chine, le contraste entre l'ambition verte et la réalité des énergies fossiles n'est pas un dilemme, mais une stratégie.

En revanche, en Allemagne, la politique énergétique a été menée avec un mélange d'hubris, d'hystérie et d'impuissance. La sortie complète du charbon, du pétrole et du gaz, accompagnée d'une exaltation morale et d'une ignorance technique, s'apparente à un suicide industriel volontaire. Même si Robert Habeck a depuis quitté ses fonctions, ses décisions politiques résonnent comme un avertissement économique.

Dépendance au gaz russe ? Une illusion orchestrée

Tout cela repose sur un mythe qui a été traité dans les médias et les parlements allemands comme un credo : la prétendue dépendance dangereuse au gaz russe. Mais ceux qui argumentent ainsi confondent partenariat stratégique et vulnérabilité à l'extorsion. La Russie a été un fournisseur d'énergie fiable pendant des décennies - même pendant la guerre froide. Il n'y a pas eu d'arrêts de livraison motivés politiquement, mais des contrats à long terme, des prix équitables et une prévisibilité mutuelle. La véritable dépendance commence là où l'on se prive volontairement d'accès aux ressources - pas là où l'on achète par prudence économique.

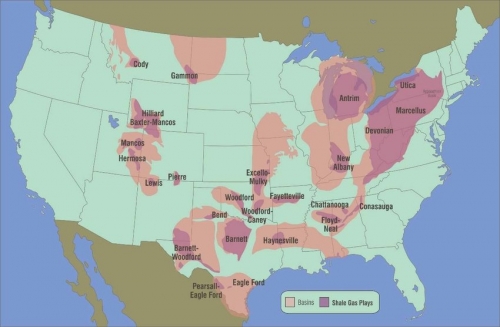

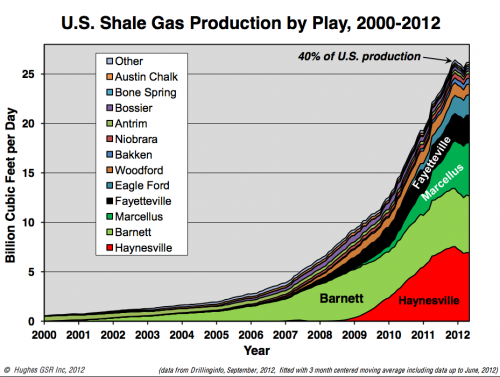

Aujourd'hui, l'Allemagne n'est pas davantage souveraine, mais est devenue encore plus dépendante - du gaz de schiste américain, du GNL volatil du marché mondial, des importations d'électricité en provenance d'autres pays. Pourtant, ces dépendances sont considérées comme idéologiquement correctes, car elles correspondent au narratif atlantiste.

Ce que nous vivons, ce n'est pas le prix de la liberté, mais la facture de la folie politique. Et elle ne se paie pas en euros, mais en compétitivité perdue, en dépendance technologique - et dans un avenir où d'autres décident de qui ouvre le robinet et de qui reste dans l'obscurité.

La politique énergétique est une politique de sécurité

La leçon est simple : la politique énergétique n'est pas une question de morale, mais de sécurité nationale. Qui se sépare volontairement des combustibles fossiles sans garantir des alternatives s'auto-démantèle - économiquement, géopolitiquement et technologiquement. Qui pense qu'il peut marquer des points avec une indignation morale dans un monde d'intérêts durs n'a ni compris Clausewitz ni le présent.

Pendant que l'on mène à Berlin des débats sur les pompes à chaleur, l'égalité des genres dans l'approvisionnement énergétique et des élucubrations de l'ex-gouvernement "feu tricolore" sur le CO2 dans les cantines scolaires, d'autres pays programment des réseaux neuronaux, modernisent leurs réseaux électriques - et s'assurent l'accès à ce qui propulse l'avenir numérique : une énergie bon marché, disponible à tout moment.

Le vide géopolitique

L'Europe n'est pas mise à l'écart. Elle s'est auto-démolie. Cela se manifeste notamment dans la manière dont les États-Unis et la Russie négocient sur des projets d'infrastructure européens centraux comme Nord Stream - en excluant l'Europe. Comme le rapportait Politico tout récemment, des diplomates de l'UE s'expriment avec incrédulité sur le fait que Washington et Moscou ont déjà depuis longtemps mené leurs entretiens sur l'avenir des pipelines de manière bilatérale. Un des interlocuteurs cités parle même de "folie" qui laisse l'Europe sur le côté.

Mais cette "folie" n'est que la conséquence logique du vide géopolitique que l'Europe a créé elle-même.

Lorsqu'on déclare que chaque politique visant la défense des intérêts propres est une dangereuse hérésie et que l'on pose chaque partenariat stratégique avec la Russie comme une trahison, il ne faut pas s'étonner si d'autres décident de nos destinées. Pendant que la Russie préserve ses leviers géopolitiques et que les États-Unis en tirent une nouvelle pression sur l'Europe, le continent reste pur spectateur. On s'est éloigné de la réalité - et on s'étonne maintenant que personne ne demande plus ce à quoi l'Europe aspire réellement. Maintenant que Washington négocie avec la Russie à propos de Nord Stream, on se frotte les yeux avec étonnement. Pourtant, l'exclusion était prévisible. On a cru qu'avec une supériorité morale (auto-proclamée), on pourrait remplacer le réel incontournable de la géopolitique. Mais au final, ce n'est pas le "vertueux" qui gagne - mais celui qui contrôle le robinet de gaz.

En conclusion

Qui ne prend pas place à la table figure comme plat suggéré par le menu. L'Europe a volontairement cédé sa chaise - et essai maintenant de se vendre comme un beau bibelot, aux allures éthiquement correctes, trônant sur la cheminée du bureau principal de l'institution mondiale de la géopolitique.

19:18 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, europe, affaires européennes, énergie, géopolitique, politique internationale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 24 février 2025

Les prix de l'électricité dans les pays baltes explosent après la déconnexion de la Russie: 230 euros au lieu de 85 euros

Les prix de l'électricité dans les pays baltes explosent après la déconnexion de la Russie: 230 euros au lieu de 85 euros

Source: https://ejbron.wordpress.com/2025/02/17/stroomprijzen-in-...

Les prix de l'électricité dans les pays baltes ont considérablement augmenté après la déconnexion du réseau électrique russe, la région dépendant désormais entièrement du réseau européen. En moyenne, les citoyens doivent désormais payer 230 euros au lieu de 85 euros.

L'indépendance énergétique des pays baltes vis-à-vis de la Russie a un prix: l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie enregistrent des records en matière de coûts de l'électricité. Le 11 février 2025, les prix de l'électricité dans la région ont atteint une moyenne de 230 euros par mégawattheure, soit une augmentation considérable par rapport aux 85 euros qu'il fallait payer il y a exactement un an.

Une « dé-russification » aux conséquences financières

Depuis le 8 février 2025, les pays baltes sont officiellement déconnectés du réseau électrique russe BRELL et s'approvisionnent désormais en énergie via le réseau européen, principalement en provenance de Pologne. Alors que des hommes politiques tels que la ministre estonienne du climat, Yoko Alender, et le président lituanien, Gitanas Nausėda, ont salué cette décision comme une « victoire historique pour la démocratie » mais pour les citoyens, il y a une chose avant tout et elle est désagréable: c'est l'explosion des prix de l'électricité.

Les données de la bourse de l'électricité Nord Pool confirment la tendance: alors qu'un mégawattheure coûtait en moyenne 62 euros lorsque les pays étaient encore connectés au réseau russe, le prix augmentait déjà à pas de géant le 9 février. Le 11 février à midi, la valeur la plus élevée était de 483 euros par mégawattheure, soit plus de sept fois plus que l'année précédente. La semaine dernière, le prix moyen de l'électricité est passé de 126 euros par mégawattheure à 191 euros par mégawattheure, ce qui constitue un nouveau record pour l'année 2025.

Un adieu au gaz russe qui s'avère très coûteux

Les gouvernements des pays baltes affirment que le découplage était nécessaire pour éviter le chantage géopolitique de la Russie. Le projet, qui devait relier les pays au réseau de l'UE, a nécessité des investissements de 1,6 milliard d'euros, répartis entre la Lituanie, la Lettonie, l'Estonie et la Pologne.

Mais tandis que l'élite politique se congratule avec des déclarations solennelles, les citoyens et les entreprises s'inquiètent de l'évolution drastique des prix. Les industries à forte consommation d'énergie de la région sont particulièrement confrontées à un problème: les coûts de production montent en flèche, menaçant la compétitivité.

Même la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a récemment admis que les coûts de l'énergie dans l'UE étaient structurellement plus élevés qu'aux États-Unis et en Chine. Des « prix exorbitants » pèseraient de plus en plus sur l'industrie européenne. L'UE prévoit donc d'investir davantage dans les énergies renouvelables afin de garantir des prix indépendants et plus stables à long terme.

Dire adieu à l'énergie russe n'est pas seulement une déclaration d'ordre géopolitique, c'est aussi une question qui interpelle directement le porte-monnaie des consommateurs.

14:24 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : énergie, gaz, gaz russe, pays baltes, estonie, lettonie, lituanie, europe, affaires européennes, electricité |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 23 février 2025

L'économie de l'hydrogène: le rêve coûteux du prétendu miracle vert

L'économie de l'hydrogène: le rêve coûteux du prétendu miracle vert

Source: https://report24.news/wasserstoff-wirtschaft-der-teure-tr...

Nous vivons actuellement une véritable euphorie autour de l'hydrogène. Mais ce qui est célébré comme le prétendu sauveur de la transition énergétique se révèle, à y regarder de plus près, être un château de cartes coûteux, avec des embûches techniques considérables.

Le calcul simple que nous présentent les politiciens et les sauveurs autoproclamés du climat semble d'abord séduisant: l'hydrogène brûle proprement, est théoriquement disponible en quantité illimitée et doit nous rendre indépendants des combustibles fossiles. Ce qui est volontairement passé sous silence: la production d'hydrogène consomme d'énormes quantités d'énergie - plus que ce qui est utilisable au final.

« Pour obtenir deux mégawatts d'énergie à partir de l'hydrogène, il faut déjà trois mégawatts d'électricité dans le processus de production », explique l'expert en énergie Robert Bryce. Ce bilan énergétique décevant ne tient même pas compte des pertes lors de la production d'électricité elle-même. D'un point de vue scientifique, on pourrait dire que du point de vue thermodynamique, l'économie de l'hydrogène est tout simplement inefficace dans sa forme actuelle.

Fait particulièrement important: la majeure partie de l'hydrogène produit aujourd'hui provient du reformage à la vapeur du gaz naturel - un processus qui libère des quantités considérables de CO2 (ce que les fanatiques du climat veulent en fait éviter). Il n'est pas question ici d'énergie « verte ». La production alternative par électrolyse à l'aide d'électricité renouvelable n'en est qu'à ses débuts et est encore plus chère.

Mais ce n'est pas tout: le stockage et le transport de l'hydrogène posent d'énormes défis techniques à l'industrie. La petite molécule rend même les alliages métalliques de haute qualité fragiles et cassants - un phénomène connu sous le nom de fragilisation par l'hydrogène. Les systèmes de pipeline existants ne sont tout simplement pas adaptés au transport d'hydrogène pur.

La liquéfaction comme alternative ? Uniquement possible à moins 253 degrés Celsius et à une pression 700 fois supérieure à la pression atmosphérique - une autre dépense énergétique énorme. La stratégie du gouvernement fédéral allemand en matière d'hydrogène prévoit pour cela des investissements de plusieurs milliards. Nous dépensons ici l'argent des contribuables pour une technologie qui ne sera pas rentable sans subventions durables. Au fond, c'est donc similaire à ce qui se passe depuis des années en matière d'éoliennes et de centrales solaires.

L'évolution actuelle semble particulièrement absurde au vu des expériences historiques. Dans les années 1970 déjà, on vantait l'hydrogène comme la source d'énergie du futur. En 2003, George W. Bush s'était également enthousiasmé pour un monde automobile fonctionnant à l'hydrogène. Peu de choses se sont passées - et pour cause.

L'amère vérité est qu'une économie énergétique basée sur l'hydrogène fera grimper les coûts de l'énergie de manière drastique. En période de hausse du coût de la vie, c'est une bombe sociopolitique. Le rêve de l'hydrogène « vert » risque de se transformer en un cauchemar coûteux - financé par les contribuables et les consommateurs. Au lieu d'un optimisme technologique aveugle, il serait urgent de procéder à une analyse sobre des coûts et des avantages. Mais il semble qu'il n'y ait pas de place pour cela dans le débat sur le climat qui ne cesse de s'enflammer.

Comment éviter la « politique énergétique la plus stupide du monde » (Wall Street Journal) ?

La question n'est pas de savoir si la politique énergétique - appelée en Allemagne par euphémisme « Energiewende » - sera enterrée, mais seulement quand. Et ensuite ? Partout dans le monde, les jalons sont posés depuis longtemps pour l'énergie nucléaire, sans CO2 comme jusqu'à présent, mais plus intelligente, plus résiliente, plus mobile et moins chère que jamais.

17:35 Publié dans Actualité, Ecologie, Economie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hydrogène, économie, énergie, écologie, actualité |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 21 décembre 2024

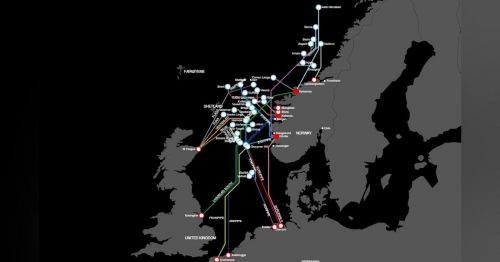

Comment un dialogue énergétique entre la Russie, l'Inde et la Chine (RIC) peut déboucher sur un réseau électrique panasiatique

Comment un dialogue énergétique entre la Russie, l'Inde et la Chine (RIC) peut déboucher sur un réseau électrique panasiatique

Le super-réseau asiatique peut devenir une réalité si la Russie, l'Inde et la Chine parviennent à un consensus.

Atul Aneja

Source: https://atulaneja.substack.com/p/how-a-russia-india-china...

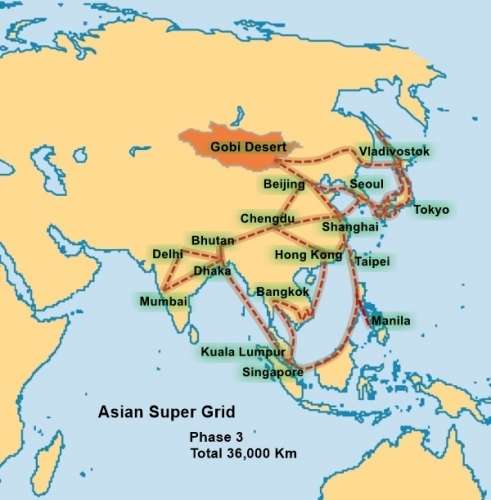

L'idée d'un grand réseau électrique panasiatique a germé en 2011, dans le contexte du tsunami qui a frappé l'Asie cette année-là.

La triple catastrophe du tremblement de terre, du tsunami et de la fusion nucléaire qui a frappé le nord-est du Japon en mars 2011 a servi de signal d'alarme pour Masayoshi Son, fondateur, président et directeur général de SoftBank Group, une multinationale japonaise spécialisée dans les télécommunications et l'internet.

Ayant perçu les dangers des centrales nucléaires de Fukushima, M. Son (photo) a ressenti le besoin de remplacer l'énergie nucléaire par des énergies renouvelables plus sûres et plus propres pour un avenir meilleur. L'aversion pour la technologie nucléaire est d'autant plus compréhensible qu'elle se nourrit de la mémoire collective des horreurs vécues lors des attaques nucléaires d'Hiroshima et de Nagasaki.

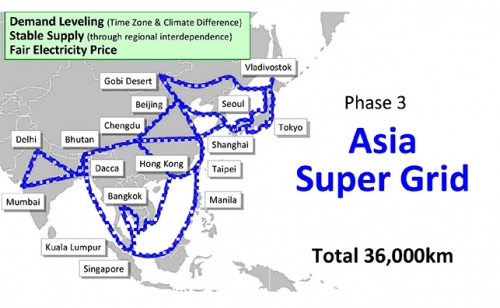

Pour accélérer le déploiement d'énergies renouvelables propres, sûres et abordables, Son a fondé le Renewable Energy Institute (REI). Cela a conduit à la conceptualisation de l'« Asia Super Grid (ASG) » en septembre 2011.

Parallèlement, une avancée technologique majeure avait eu lieu en Chine, qui allait jouer un rôle clé dans la concrétisation des rêves de Son.

Au début des années 2000, la Chine était confrontée à d'importantes pannes d'électricité dues à des pénuries d'énergie. Le nœud du problème était la transmission. Alors que les ressources énergétiques telles que le charbon et le gaz se trouvaient dans le nord, le nord-ouest et le sud-ouest du pays, les centres de la demande majeure d'énergie se trouvaient dans les zones industriels le long des côtes est et sud, dans et autour de villes animées telles que Shanghai et Guangzhou.

La solution a été imaginée par Liu Zhenya (photo), alors directeur du StateGrid chinois. Liu a proposé de résoudre le problème de transmission en établissant des lignes électriques à ultra-haute tension (UHV). Contrairement aux lignes conventionnelles, les lignes de transport à très haute tension peuvent transférer de grandes quantités d'énergie sur de longues distances. En effet, cette technologie permet de réduire au minimum les pertes d'énergie pendant le transport.

La solution a été imaginée par Liu Zhenya (photo), alors directeur du StateGrid chinois. Liu a proposé de résoudre le problème de transmission en établissant des lignes électriques à ultra-haute tension (UHV). Contrairement aux lignes conventionnelles, les lignes de transport à très haute tension peuvent transférer de grandes quantités d'énergie sur de longues distances. En effet, cette technologie permet de réduire au minimum les pertes d'énergie pendant le transport.

En 2006, le transport d'électricité à très haute tension a été intégré au plan quinquennal de la Chine. La Chine a donc commencé à construire une liaison de 640 km entre le centre charbonnier de Shanxi, au nord, et la province centrale de Hubei, en passant par un point d'arrêt au milieu. En 2009, cette ligne est devenue opérationnelle.

D'autres projets plus ambitieux ont suivi. Par exemple, la ligne Xiangjiaba-Shanghai a été achevée en 2010. Il s'agissait alors du système de transmission le plus long et le plus puissant au monde. En transmettant 6,4 gigawatts, la ligne répondait à près de 40 % de la demande d'électricité de la ville.

En avril 2024, la Chine avait mis en place 38 lignes à très haute tension, capables d'acheminer de l'énergie conventionnelle et renouvelable sur de vastes distances.

Les avancées chinoises en matière de transport à longue distance ont rendu le projet ASG de Son réalisable.

Une fois la transmission à longue distance en place, SoftBank a recherché des centres de production d'énergie sur de vastes territoires. Le groupe SoftBank a donc créé la SB Energy Corp. pour mettre en place des centrales de production d'électricité renouvelable au Japon.

L'entreprise a également cherché des partenaires en dehors du Japon pour renforcer l'approvisionnement en énergie renouvelable. La Mongolie a été retenue en raison de son énorme potentiel en matière d'énergie éolienne. C'est ainsi que SB Energy Corp. a créé Clean Energy Asia LLC avec Newcom LLC, un conglomérat mongol, comme partenaire. La coentreprise a obtenu un droit de location de terres dans le désert de Gobi pour les 100 prochaines années afin de développer et d'exploiter des parcs éoliens d'une valeur de 7 GW. L'entreprise a également créé une coentreprise appelée SBG Cleantech Ltd en Inde, avec l'entreprise indienne Bharti Enterprises Pvt. et le groupe technologique taïwanais Foxconn, pour développer un parc photovoltaïque solaire de 350 MW dans l'État indien de l'Andhra Pradesh.

Après avoir obtenu une capacité suffisante en matière d'énergie renouvelable, le prochain défi pour Son était d'acheminer l'énergie renouvelable au Japon et dans toute l'Asie. L'entrepreneur japonais a trouvé en Liu Zhenya, pionnier chinois de la transmission UHV, un partenaire de choix. Le duo s'est associé à Hwan-Eik Cho, président-directeur général de Korea Electric Power Corp. (KEPCO), une compagnie d'électricité publique sud-coréenne. En mars 2016, ces trois organisations ont été rejointes par Rosseti, un opérateur russe d'énergie électrique et de réseau.

Le quatuor a signé un protocole d'accord pour mener des études de faisabilité technique et économique en vue de la création d'un réseau de transmission international en Asie du Nord-Est.

L'accord a débouché sur l'idée de créer un « anneau d'or » desservant la majeure partie de l'Asie. Pour concrétiser cette idée, il est envisagé de transmettre l'énergie éolienne produite en Mongolie au Japon, en passant par la Chine et la Corée du Sud, via des câbles de transmission sous-marins. Par ailleurs, l'énergie hydroélectrique produite en Russie pourrait être acheminée vers le Japon et d'autres pays. Son qualifie ces deux voies de transport d'énergie d'« anneau d'or » en Asie du Nord-Est.

Tirer parti de la diversité des charges et des ressources

Mika Ohbauashi, directeur de REI, a déclaré que cette intégration interrégionale du réseau peut contribuer à maximiser l'utilisation des énergies renouvelables, qui sont dispersées géographiquement. Une fois les réseaux reliés, il sera possible de tirer parti des différents modèles de charge, y compris des périodes de pointe. En tirant parti de la diversité des charges et des ressources, l'ASG peut accroître la flexibilité des réseaux dans chaque pays.

Les énergies renouvelables s'avèrent également rentables. Par exemple, le coût de l'acheminement de l'hydroélectricité de la Russie vers le Japon par des câbles de transmission sous-marins est inférieur à 10,5 cents/kWh, soit le coût de l'électricité produite par une centrale au charbon au Japon. De même, le coût de l'acheminement vers le Japon de l'énergie éolienne produite en Mongolie via la Chine puis la Corée du Sud est également estimé à moins de 10,5 cents/kWh.

« Les énergies renouvelables sont propres et sûres, mais elles étaient auparavant très chères », aurait déclaré Son de SoftBank. Il ajoute : « En partageant l'énergie renouvelable avec d'autres: « En partageant l'énergie renouvelable entre nous, les énergies renouvelables sont désormais propres, sûres, stables et peu coûteuses ».

Alors que le Japon s'est concentré sur les énergies renouvelables, en particulier après Fukushima, Liu Zhenya, anciennement du StateGrid de Chine, semble plus neutre en termes de sources d'énergie. Liu a proposé un réseau mondial qui tirerait l'électricité des éoliennes du pôle Nord et des vastes réseaux solaires dans les déserts d'Afrique, puis la distribuerait aux quatre coins du monde. Selon M. Liu, ce système produira, entre autres avantages, « une communauté de destin commun pour toute l'humanité, avec un ciel bleu et des terres vertes ».

L'Inde peut devenir un point d'appui majeur dans le super-réseau asiatique. SoftBank a déjà déclaré que la construction d'une centrale solaire de 350 mégawatts dans l'État indien de l'Andhra Pradesh était en cours, et que l'entreprise visait à établir un projet de 20 GW dans le pays, à terme.

Selon une carte du super-réseau asiatique publiée par la REI, l'électricité éolienne produite en Mongolie serait acheminée vers Pékin. De la capitale chinoise, elle sera envoyée à Chengdu, la capitale de la province du Sichuan, dans le sud-ouest de la Chine. Chengdu devient le point de jonction à partir duquel l'électricité est transmise à travers le Tibet jusqu'au Bhoutan, d'où elle se dirige vers Delhi et est vendue à un coût de 0,14 $ par KW/h. Selon les projections d'ASG, Dhaka est un autre point de jonction à partir duquel l'électricité serait transmise à Chennai au coût de 0,1 dollar par KW/h. Le nœud de réseaux en constante expansion envisage également le rôle de l'Inde en tant que méga-consommateur et plateforme de fourniture et de transit d'électricité pour le Sri Lanka. D'autres opportunités peuvent être explorées dans ce sens.

En fait, à l'instar de la communauté européenne du charbon et de l'acier, qui est devenue le précurseur de l'Union européenne (UE), le GSA peut devenir le noyau d'une Union asiatique (UA) dans les années à venir.

Si l'économie d'un GSA semble être en place, la réflexion géopolitique accuse un sérieux retard. Par exemple, la méfiance entre l'Inde et la Chine risque de faire obstacle, car le projet implique le développement d'infrastructures essentielles.

Si l'Inde et la Chine peuvent entamer un dialogue bilatéral sur l'énergie à la suite de la rencontre décisive du Premier ministre Narendra Modi pour trouver une solution, il serait peut-être prudent d'impliquer la Russie dans la conversation, car Moscou est un acteur majeur de la constellation ASG. Par conséquent, le partenariat énergétique pourrait être un sujet majeur de délibération avec le sous-groupe Russie-Inde-Chine (RIC), qui a déjà tenu des réunions institutionnalisées au niveau des ministres des affaires étrangères avant que la pandémie de Covid ne frappe.

Le RIC peut à son tour inviter le Japon en tant que partenaire dans la discussion sur le projet ASG, qui peut décoller sur la base de la bonne volonté, de l'interdépendance et de l'évaluation des avantages géoéconomiques, qui sont suffisamment importants pour l'emporter sur les différences géopolitiques.

19:04 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : énergie, électricité, actualité, géopolitique, asie, affaires asiatiques |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 09 décembre 2024

Tino Chrupalla (AfD): Nous voulons revenir à une énergie bon marché en provenance de Russie

Tino Chrupalla (AfD): Nous voulons revenir à une énergie bon marché en provenance de Russie

Source: https://opposition24.com/politik/chrupalla-afd-wir-wollen...

Tino Chrupalla (AfD) considère l’unité comme la clé du succès de son parti. C’est pourquoi il soutient également la candidature d’Alice Weidel au poste de chancelière au nom de l’AfD. En marge d’une conférence de presse de l’AfD à Berlin, Tino Chrupalla a déclaré dans une interview avec la chaîne de télévision Phoenix : « Aujourd’hui, il a été clairement exprimé que je soutiens Alice Weidel comme candidate à la chancellerie lors de la campagne électorale fédérale et que je lui apporte naturellement mon appui».

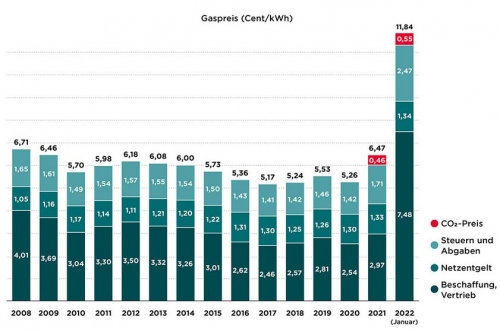

Concernant la campagne pour les élections fédérales, Tino Chrupalla a déclaré que l’AfD souhaitait « remettre Nord Stream en service ». L’Allemagne connaît actuellement « une désindustrialisation ». Selon lui, Nord Stream fait défaut à l’économie allemande, et l’AfD veut « revenir à des prix de l’énergie et du gaz à 5 centimes par kilowattheure ». Cela constituerait « une caractéristique unique de l’AfD ». Le parti veut entretenir de bonnes relations « notamment avec tous les pays d’Europe, y compris naturellement la Russie », a précisé Chrupalla. « La Russie nous a fourni pendant des décennies une énergie de bonne qualité et bon marché, et nous voulons y revenir, au lieu de recourir à une énergie coûteuse et au gaz de schiste américain. »

Tino Chrupalla a également encouragé tous les autres partis à « entamer des discussions dans l’intérêt de l’Allemagne » avec l’AfD. « En particulier les partis qui incluent dans leurs programmes électoraux des revendications qu’ils ne peuvent pas réaliser seuls et qu’ils ne peuvent mettre en œuvre qu’avec l’AfD. » Parmi les exemples cités par Tino Chrupalla figurent les réformes de l’allocation citoyenne ou la suppression de la taxe carbone.

18:31 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : actualité, europe, allemagne, afd, tino chrupalla, affaires européennes, énergie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

L'industrie européenne face à la crise énergétique - Combien de temps cela va-t-il encore durer?

L'industrie européenne face à la crise énergétique

Combien de temps cela va-t-il encore durer?

Source: https://report24.news/europas-industrie-in-der-energiekri...

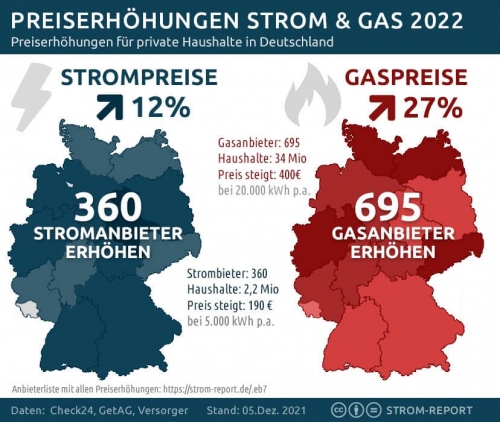

L'industrie européenne est confrontée à une épreuve qui menace non seulement sa compétitivité, mais aussi son existence même. Alors que les températures baissent, les prix augmentent - et atteignent des sommets vertigineux. La crise énergétique qui frappe l'Europe depuis le début de la guerre en Ukraine s'est dramatiquement aggravée au cours des dernières semaines. Les prix du gaz naturel, épine dorsale de nombreux secteurs industriels, ont atteint un niveau qui non seulement fait exploser les coûts de production, mais soulève également la question de savoir combien de temps l'économie européenne pourra encore soutenir une telle pression.

L'espoir d'un troisième hiver doux consécutif s'est déjà envolé en novembre. Les basses températures ont fait grimper la demande de gaz et les réservoirs européens se vident à un rythme observé pour la dernière fois en 2016. La situation est aggravée par les incertitudes géopolitiques: la menace d'une rupture des livraisons de gaz russe via l'Ukraine après le 31 décembre et la concurrence croissante de l'Asie pour le gaz naturel liquéfié (GNL) aggravent encore la situation.

La conséquence ? Les prix des contrats à terme néerlandais sur le gaz naturel TTF, qui font office de référence pour le marché européen du gaz, ont atteint un sommet annuel en novembre et continuent d'augmenter. Les analystes préviennent que les prix de l'énergie en Europe pourraient encore augmenter dans les mois à venir, avec des conséquences désastreuses pour l'industrie.

L'industrie européenne, qui souffre déjà des prix de l'énergie les plus élevés au monde, est désormais confrontée à un désavantage concurrentiel encore plus important. Alors que le prix du gaz en Europe est presque cinq fois plus élevé que le prix Henry Hub américain, les entreprises d'industries clés comme la chimie, l'acier et le verre luttent pour leur survie. Les prix de l'électricité, étroitement liés à ceux du gaz, ont atteint leur plus haut niveau depuis février 2023 et menacent de paralyser la production dans les plus grandes économies d'Europe.

L'Allemagne, le cœur industriel de l'Europe, est particulièrement touchée. La plus grande économie du continent a évité de justesse la récession au troisième trimestre, et les perspectives pour le quatrième trimestre sont sombres. Les prix élevés de l'énergie sont un boulet pour l'industrie allemande. Non seulement la République fédérale perd en compétitivité, mais elle risque de voir des pans entiers de sa production partir à l'étranger.

La crise énergétique a révélé un déséquilibre mondial qui place l'Europe dans une situation précaire. Alors que les États-Unis profitent de leurs abondantes réserves de gaz de schiste et que l'Asie mise de plus en plus sur le GNL, l'Europe reste dépendante d'importations coûteuses. Cette dépendance au gaz naturel liquéfié, négocié sur le marché spot, la rend vulnérable aux fluctuations de prix et aux tensions géopolitiques.

L'industrie met en garde contre les conséquences à long terme de cette évolution. Si les prix de l'énergie restent à ce niveau, on assistera non seulement à des réductions de production, mais aussi à une désindustrialisation durable de l'Europe, affirme-t-elle. Les Etats-Unis et l'Asie rient aux éclats tandis que les Européens luttent pour leur survie économique.

La politique européenne est confrontée à une tâche herculéenne. D'une part, elle doit garantir l'approvisionnement énergétique et stabiliser les prix, d'autre part, des mesures à court terme risquent de provoquer des dégâts à long terme. Les subventions et les plafonds de prix pourraient atténuer les symptômes, mais ils ne résolvent pas le problème fondamental: la dépendance de l'Europe vis-à-vis des importations d'énergie coûteuses. Dans ce contexte, on pourrait à nouveau miser sur du gaz de pipeline moins cher en provenance de Russie. Mais ce n'est pas une volonté politique.

Les mois à venir seront décisifs. Si l'hiver s'avère plus rude que prévu, les réserves de gaz pourraient s'épuiser plus rapidement que la politique ne peut réagir. L'industrie sera contrainte de réduire encore sa production, ce qui non seulement mettra en péril les emplois, mais freinera également la reprise économique de l'Europe.

La crise énergétique n'est pas un phénomène passager, mais un problème structurel qui marquera l'avenir de l'Europe. La question n'est plus de savoir si l'industrie va souffrir, mais dans quelle mesure - et si elle pourra un jour s'en remettre. L'Europe est à la croisée des chemins, et les décisions qui sont prises aujourd'hui pourraient changer le paysage économique du continent pour des décennies.

17:07 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Economie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, europe, affaires européennes, énergie, gaz |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 06 décembre 2024

L’offensive américaine sur le GNL: le grand bradage de l’Europe

L’offensive américaine sur le GNL: le grand bradage de l’Europe

Source: https://report24.news/amerikas-lng-offensive-der-grosse-a...

Parce que les prix du gaz sont plus élevés en Europe que sur d’autres marchés, les compagnies énergétiques américaines concentrent leurs efforts sur le Vieux Continent pour y vendre leur gaz naturel liquéfié (GNL). En lieu et place du gaz bon marché acheminé par pipeline depuis la Russie, l’Europe reçoit désormais du gaz de schiste américain, livré par méthanier à des prix exorbitants.

par Heinz Steiner

En tant qu’observateur attentif des évolutions énergétiques mondiales, je ne peux qu’être consterné par la manière dont l’Europe se précipite volontairement dans une nouvelle dépendance énergétique. Les chiffres du mois de novembre dernier, rapportés par la Berliner Zeitung, sont sans équivoque et racontent une histoire de soumission stratégique.

À une vitesse fulgurante, les exportations américaines de GNL vers l’Europe ont atteint un niveau sans précédent de 5,09 millions de tonnes – soit 68% de l’ensemble des exportations américaines de gaz naturel liquéfié. Ce record témoigne de manière frappante des déplacements de pouvoir géopolitique de notre époque. Au lieu de dépendre du « gaz propre » acheminé par gazoduc depuis la Russie, les Européens se rendent progressivement dépendants du GNL américain, issu du fracking et bien plus polluant – tout cela à des prix extrêmement élevés.