jeudi, 23 janvier 2025

Jack Kerouac in memoriam

Jack Kerouac in memoriam

Claude Bourrinet

Jack Kerouac est mort il y a un peu plus de 50 ans, le 21 octobre 1969, en Floride, loin de Lowell, dans le Massachusetts, où il est né et où il a passé les dernières années de sa vie, amer, déprimé, miné par l’alcoolisme et le spleen, avec sa mère, Gabrielle L’Evesque. Cette fin d’existence triste comme une gare routière, fin de nulle part, frontière grise avant le grand saut dans la lumière tant désirée depuis longtemps, offre à la mémoire collective un Kerouac catholique, conservateur, redneck louant les sénateurs d’extrême droite, antisémite et fier de son home confortable doté de la télévision et de son téléphone. Ironie des destins personnels… Mais la lassitude, l’usure, le dégoût d’une misère bue jusqu’à plus soif… le corps exténué, malgré sa constitution d’athlète… Mais aussi le refus de l’engagement, de la violence radicale, de la politique… il est anticommuniste, il a toujours été en marge, et de plus en plus, à partir de 1957, date de son « retournement », en marge de la marge du système officiel.

Dans un dernier article, il dit sa haine des Jerry Rubin, Abbie Hoffman, Timothy Leary, David Delliner, Allen Ginsberg, tous très engagés, certains trop arrivistes pour ne pas ployer leur âme un jour devant le fric ou le succès de foire, gueulards gauchistes cabotins et jouisseurs. Hypermédiatisé, à cause de sa gueule de beau gosse, de sa carrure de footballeur, de sa légende sulfurique, il s’égare et bafouille, rougit devant les micros sournois et les pièges matois des intervieweurs patentés. Les critiques condescendantes des gendelettres, les cris horrifiés des petits bourgeois confits dans leurs certitudes aseptisées de lecteurs du Reader’s Digest l’écoeurent. Il est d’ailleurs. Sa révolution, comme il le clame, c’est la révélation. L’enfant demeure, l’innocent, le primitif. Sa religiosité sentimentale le relie à ce qu’il a toujours été, un « mystique à l’état sauvage », comme le Rimbaud de Claudel.

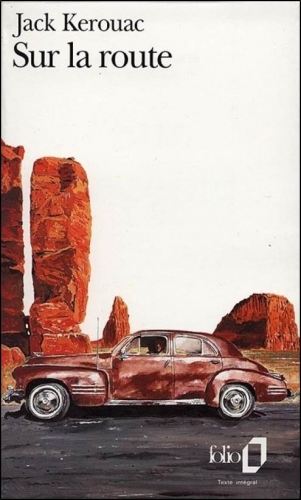

Son chef d’œuvre, Sur la Route, est une quête hallucinée, à travers la route, highway qui ne mène nulle part, qui ne vaut que par le mouvement dont elle est l’instrument et le pré-texte, la recherche d’une Amérique hiéroglyphique, qui défile comme un rêve derrière les vitres ivres de voitures filant comme des météorites, ou vibrant derrière le vent fou des trains sur lesquels se juchent les paumés à la recherche de petits boulots, à la façon des freight-hopping, les travailleurs itinérants jetés dans la misère par la grande Dépression. Comme encore Rimbaud, chemineau de l’Absolu, il sombre dans le dépouillement volontaire, cultive le dérèglement (moins) raisonné des sens, avide de kiks, d’émotions aigües, pour atteindre le sentiment, l’espace d’une éternité, d’une existence éclatant sa plénitude en une jouissance dont le it jazzistique est la pointe. Beat, c’est, dans le jargon du jazz, l’état de celui qui est foutu, mais c’est aussi beato, l’antichambre de la sainteté. Une vie à vau-l’eau, de « clochard céleste », celle du bhikkhu, le moine bouddhiste haillonneux, ou de certains gyrovagues médiévaux, dont la geste scrute des signes dans l’espoir de rencontrer le Graal.

Car Kerouac est fils de Breton, et une fois, en 41, il s’est nommé « Jean, Baron de Bretagne ». En 1965, il part pour la France, à la recherche de ses racines armoricaines, comme il va à Rivière-du-loup pour retrouver un passé québécois. Poursuivant anxieusement sa quête d’identité, il allie des traditions celtiques au Tao chinois ou au bouddhisme, syncrétisme propre à une société déboussolée qui a assassiné la civilisation indienne et croit trouver dans les grands espaces, Far West reculé jusqu’à l’Océan, des racines que son Histoire n’a plus.

Kerouac est l’homme tragique de l’Amérique, son miroir le plus séduisant et le plus tendu vers un sens qui échappe toujours. Il est profondément imprégné de littérature européenne, de Baudelaire, de Rimbaud, de Lautréamont, d’Artaud, de Breton, de Genet, de Michaux, de Kafka, de Nietzsche, de Céline surtout, et enfin de Spengler, dont l’œuvre majeure, Le Déclin de l’Occident, lui offre une échappée anthropologique, un modèle d’existence, chez les « grands peuples fellahs de la terre », ces sociétés protohistoriques solidaires, fraternelles, ancrées dans le sacré, la magie, liées organiquement aux forces cosmiques, peuples de paysans rustres, anti-intellectuels, profondément humains, dont il croit retrouver les traits chez les Indiens mexicains, ou parfois chez les travailleurs, dont il capte le phrasé et le jargon, ayant été sans cesse travailleur lui-même en même temps qu’écrivain, ou chez les Noirs qui vont lui donner sa musique, celle du Be-bop, de ce jazz brûlant, rauque, violent, aussi tumultueux qu’un torrent caillouteux dévalant les pentes du désespoir et de la révolte, qui prit la suite du phrasé élégant de Lester Young, du souffle puissant de Coleman Hawkins, le jazz de Thelonious Monk, de Gillespie, de Max Roach, de Bud Powell, et surtout de Bird, de Charlie Parker le magicien.

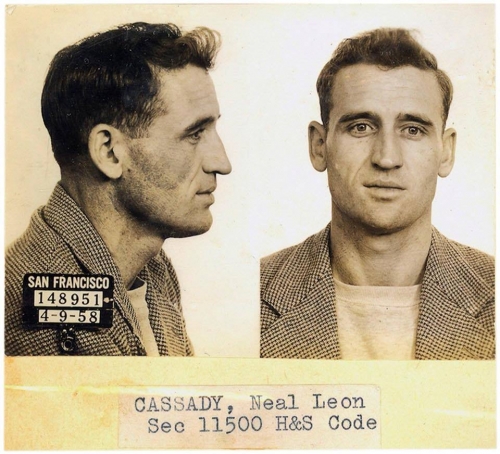

L’improvisation sur des motifs, comme la drogue, l’alcool, la vitesse (errance initiatique dont l’Orphée est Neal Cassady, allias Dean Moriarty), et, à la manière des soli de saxo, les phrases interminables comme celles d’un Proust qu’il déclame entre deux orgies (mais il avait parfois des pudeurs d’enfant de chœur, qu’il fut), la perte dans un rythme furieux, rauque, en rafales, agressif et tendre à la fois, fuligineux ou clair comme les aubes, brouillent et disjoignent la conscience du corps, ouvrent le monde comme le territoire d’un spectre possédé par le souffle d’un dieu ivre, dont l’instrument est sa machine à écrire, avec laquelle il dévide, de 50 à 57, 12 livres, et un rouleau de télétype de 33 mètres de long pour le seul On the road.

Si on ne met pas sa vie sur la table, affirme Céline, on n’est pas écrivain. « J’écris ce livre parce que nous allons tous mourir » affirme à son tour Kerouac. Son livre, c’est sa vie, c’est l’enregistrement d’une anamnèse revécue dans la transe, le dégorgé jaculatoire de mots transbordés de New York à San Francisco et jusqu’au Mexique, dans un sac à dos qui hante les chambres sordides, les lieux crasseux où il faut quand même essayer de dormir, ou tout au moins sombrer dans le sommeil agité des ivrognes et des camés. Kérouac est le vates perdu de l’âge atomique. Dans la souffrance, les cris, le délire d’une société gravitant follement autour d’un essieu vide, ses jours alternent entre pure volupté et féerie pour une autre fois, distorsion douloureuse où s’élargit sa conscience, celle du fils d’une Amérique qui n’a pas honte d’être blessée, d’un « Nord Américain exilé en Amérique du Nord ».

18:50 Publié dans Hommages, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hommage, jack kerouac, lettres, lettres américaines, littérature américaine, beat generation |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Les commentaires sont fermés.