mercredi, 13 août 2025

La Chine défie l'ultimatum pétrolier de Trump – et l'Europe regarde

La Chine défie l'ultimatum pétrolier de Trump – et l'Europe regarde

Par Elena Fritz

Source: https://www.compact-online.de/china-trotzt-trumps-oel-ult...

L'Empire du Milieu ne veut pas renoncer aux matières premières russes et iraniennes. Une nouvelle ère commence : la division géopolitique des flux énergétiques. Pour en savoir plus : COMPACT-Spécial « Les États-Unis contre la Chine » – la lutte finale pour le nouvel ordre mondial. En savoir plus ici: https://www.compact-shop.de/shop/compact-spezial/compact-...

Alors que Washington brandit des menaces et durcit ses droits de douane, Pékin reste imperturbable: la Chine rejette l'ultimatum américain de renoncer au pétrole russe et iranien à l'avenir. Lors des dernières négociations commerciales à Stockholm, il est apparu clairement que le nouvel ordre mondial ne se décide plus depuis longtemps avec des armes, mais avec des contrats, des droits de douane et des matières premières. Et que la Chine est prête à en payer le prix.

L'emprise impériale

Le ministre américain des Finances, Scott Bessent, n'a laissé planer aucun doute lors de la conférence de presse finale: si la Chine continue d'importer du pétrole russe, Washington imposera des « sanctions secondaires », si nécessaire avec des droits de douane pouvant atteindre 100%. Un projet de loi au Congrès américain prévoit même des droits de douane pouvant atteindre 500%. L'accusation lancée depuis Washington est la suivante: ceux qui achètent du pétrole russe contournent de facto les sanctions occidentales et sapent la « pression internationale » sur Moscou.

Mais Pékin a réagi avec une clarté remarquable: la Chine est un État souverain qui a ses propres besoins énergétiques, et les décisions relatives aux importations de pétrole relèvent exclusivement de la politique intérieure chinoise. M. Bessent a lui-même cité cette phrase, avec un mécontentement perceptible.

La carotte et le bâton – et la réalité

La stratégie des États-Unis est un mélange de menaces et de chantage moral: on invoque le prétendu « danger pour la sécurité de l'Europe » que représenterait le commerce entre la Chine et la Russie, tout en mettant en garde contre une perte d'image auprès de l'opinion publique occidentale. Mais la réalité est plus prosaïque: la Chine s'assure des approvisionnements énergétiques à long terme auprès de partenaires qui ne sont pas sous l'influence des États-Unis. Et elle est prête à accepter des désavantages économiques pour y parvenir.

Les droits de douane punitifs brandis par Trump ne garantissent aucun effet politique. Au contraire: le projet de loi est actuellement gelé, car même les républicains jugent les risques économiques pour les entreprises américaines « inacceptables ». Ce qui est présenté comme une menace n'est pour l'instant que du vent.

La rupture stratégique

Ce qui se profile ici est plus qu'un différend bilatéral. C'est le début d'une nouvelle ère: la division géopolitique des flux énergétiques. L'Occident veut isoler la Russie et menace de sanctions économiques les États qui ne s'y plient pas. Mais ces menaces perdent de leur efficacité à mesure que des acteurs tels que la Chine, l'Inde ou le Brésil gagnent en assurance.

Le cas de la Chine montre que ceux qui ne se laissent pas intimider gagnent en pouvoir d'influence. Pas à court terme mais à long terme. Car l'énergie n'est pas une arme comme un fusil: c'est une infrastructure, une sécurité de planification, un avenir.

L'Europe : absente et divisée

Et l'Europe ? Elle ne joue jusqu'à présent qu'un rôle mineur dans cette épreuve de force stratégique. Si certains gouvernements insistent sur le respect des sanctions, la réalité est tout autre: l'Italie importe à nouveau du gaz liquéfié russe, la Hongrie maintient ses contrats énergétiques avec Moscou et les entreprises allemandes tentent de conserver leur accès aux matières premières russes via des pays tiers.

Au lieu d'une stratégie commune, nous assistons à une Europe tiraillée entre appel moral et réflexe de survie économique. Le gouvernement fédéral allemand donne l'impression d'être un spectateur dans un match dont les règles sont écrites par d'autres.

Que reste-t-il ?

À Stockholm, la Chine a clairement fait savoir qu'elle poursuivrait sa politique d'indépendance énergétique, même contre la volonté de Washington. Les droits de douane annoncés par les États-Unis semblent pour l'instant davantage des gestes symboliques que des outils de realpolitik. Et l'Europe ? Elle devrait se demander si elle continuera à soutenir une politique énergétique dictée par d'autres ou si elle commencera à définir elle-même ses intérêts stratégiques.

Un nouveau conflit majeur se profile : avec le numéro spécial de COMPACT « USA contre Chine – La lutte finale pour le nouvel ordre mondial », nous vous fournissons toutes les informations de fond importantes pour comprendre ce conflit. Toujours disponible ici en version électronique: voir lien ci-dessus.

20:42 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, pétrole, hydrocarbures, chine, états-unis, sanctions, tarifs douaniers |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

L'Asie centrale, un point névralgique vulnérable dans la Grande Eurasie

L'Asie centrale, un point névralgique vulnérable dans la Grande Eurasie

Par Glenn Diesen

Source: https://steigan.no/2025/08/sentral-asia-som-et-sarbart-kn...

L'Asie centrale est un carrefour éminemment central au cœur géographique du partenariat eurasien et constitue un maillon fragile en raison de la relative faiblesse de ses pays, de la concurrence pour l'accès aux ressources naturelles, de la faiblesse des institutions politiques, de l'autoritarisme, de la corruption, des tensions religieuses et ethniques, entre autres problèmes.

Ces faiblesses peuvent être exploitées par des puissances étrangères dans le cadre de la rivalité entre grandes puissances géopolitiquement centrées sur la Grande Eurasie. L'Asie centrale est vulnérable à la fois à la rivalité «interne» au sein du partenariat eurasien pour éventuellement obtenir un format plus favorable et au sabotage «externe» de ceux qui cherchent à saper l'intégration régionale afin de rétablir l'hégémonie américaine. Cet article esquisse les facteurs externes et internes qui pourraient permettre de manipuler l'Asie centrale.

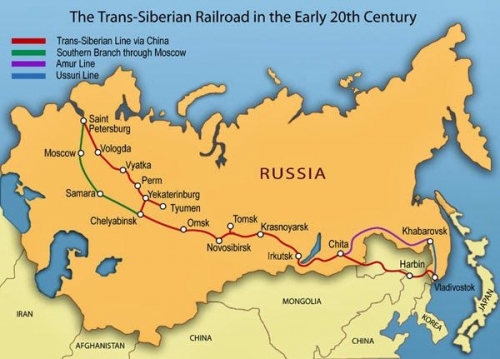

Ingérence externe : maintenir l'Eurasie divisée

Les puissances maritimes européennes ont acquis leur domination dès le début du 16ème siècle en reliant physiquement le monde à la périphérie maritime de l'Eurasie, comblant ainsi le vide laissé par la dissolution de l'ancienne Route de la Soie. L'expansion de l'empire russe à travers l'Asie centrale au 19ème siècle, soutenue par le développement des chemins de fer, a relancé les liens qui avaient existé aux temps de l'ancienne Route de la Soie. Au début du 20ème siècle, Halford J. Mackinder a développé la théorie du « cœur de l'Eurasie » en réponse au défi que représentait la Russie, qui cherchait à rassembler les régions centrales de l'Eurasie par voie terrestre et menaçait ainsi de saper les fondements stratégiques de la domination britannique en tant que puissance maritime.

L'Asie centrale est le centre géographique où se rencontrent la Russie, la Chine, l'Inde, l'Iran et d'autres grandes puissances eurasiennes. Afin d'empêcher l'émergence d'une hégémonie eurasienne, l'Asie centrale est désormais devenue un champ de bataille important. Le grand jeu du 19ème siècle s'est largement terminé par la création de l'Afghanistan en tant qu'État tampon pour séparer l'Empire russe de l'Inde britannique.

À mesure que les États-Unis devenaient la puissance hégémonique maritime, ils ont adopté une stratégie visant à empêcher l'émergence d'une puissance hégémonique eurasienne et la coopération entre les puissances eurasiennes. Kissinger a fait valoir que les États-Unis devaient donc adopter la politique de leur prédécesseur, la Grande-Bretagne:

« Pendant trois siècles, les dirigeants britanniques ont agi en partant du principe que si les ressources de l'Europe étaient gérées par une seule puissance dominante, ce pays aurait les moyens de contester le contrôle de la Grande-Bretagne sur les mers et, par conséquent, de menacer son indépendance. D'un point de vue géopolitique, les États-Unis, également une île au large des côtes de l'Eurasie, auraient dû, selon le même raisonnement, se sentir obligés de s'opposer à la domination de l'Europe ou de l'Asie par une seule puissance, et plus encore, au contrôle des deux continents par la même puissance ». (Kissinger, H., Diplomacy, New York, Touchstone, 1994, p. 50-51.)

« Pendant trois siècles, les dirigeants britanniques ont agi en partant du principe que si les ressources de l'Europe étaient gérées par une seule puissance dominante, ce pays aurait les moyens de contester le contrôle de la Grande-Bretagne sur les mers et, par conséquent, de menacer son indépendance. D'un point de vue géopolitique, les États-Unis, également une île au large des côtes de l'Eurasie, auraient dû, selon le même raisonnement, se sentir obligés de s'opposer à la domination de l'Europe ou de l'Asie par une seule puissance, et plus encore, au contrôle des deux continents par la même puissance ». (Kissinger, H., Diplomacy, New York, Touchstone, 1994, p. 50-51.)

La stratégie visant à empêcher l'émergence de l'Union soviétique en tant qu'hégémon eurasien a dicté la politique américaine tout au long de la guerre froide. La Russie et l'Allemagne ont été divisées en Eurasie occidentale, et dans les années 1970, la Chine a été séparée de l'Union soviétique.

La stratégie visant à maintenir la division de l'Eurasie a été expliquée, dans les termes jadis forgés par Mackinder, dans la stratégie de sécurité nationale des États-Unis de 1988: "Les intérêts fondamentaux de la sécurité nationale des États-Unis seraient menacés si un État ou un groupe d'États hostiles venait à dominer le continent eurasien, cette région du globe souvent qualifiée de « cœur du monde»". Nous avons mené deux guerres mondiales pour empêcher que cela ne se produise ». (White House 1988. National Security Strategy of the United States, White House, avril 1988, p. 1.)

Après la guerre froide, la stratégie américaine pour l'Eurasie est passée de la prévention de l'émergence d'une hégémonie eurasienne à la préservation de l'hégémonie américaine. Les États-Unis ont ainsi tenté d'empêcher que l'unipolarité ne soit remplacée par l'émergence d'une Eurasie multipolaire équilibrée. Le système d'alliances, qui repose sur un conflit permanent, est essentiel pour diviser le continent eurasien en alliés dépendants et adversaires encerclés.

Si la paix devait s'établir, le système d'alliances s'effondrerait et les fondements de la stratégie de sécurité par la domination seraient ébranlés. Brzezinski affirmait que la domination en Eurasie dépendait de la capacité des États-Unis à « empêcher la coopération et maintenir la dépendance sécuritaire entre les vassaux, garder les alliés tributaires dociles et protégés, et empêcher les barbares de s'unir ». (Brzezinski, Z., 1997, The Grand Chessboard: American Primacy and its Geopolitical Imperatives, Basic Books, New York, p.40.)

Moins de deux mois après l'effondrement de l'Union soviétique, les États-Unis ont élaboré la "doctrine Wolfowitz" pour assurer leur primauté mondiale. Le projet de directive sur la planification de la défense américaine (DPG) de février 1992, qui a fait l'objet d'une fuite, rejetait l'internationalisme collectif au profit de l'hégémonie américaine. Le document reconnaissait qu'« il est peu probable qu'un défi conventionnel mondial à la sécurité américaine et occidentale réapparaisse dans le cœur de l'Eurasie dans les années à venir », mais appelait à empêcher l'émergence de rivaux potentiels. Au lieu d'avoir des liens économiques croissants entre de nombreux centres de pouvoir, les États-Unis doivent « tenir suffisamment compte des intérêts des nations industrialisées avancées pour les dissuader de contester notre leadership ou de tenter de renverser l'ordre politique et économique établi ».

Afin de promouvoir et de consolider le moment unipolaire des années 1990, les États-Unis ont développé leur propre concept de « Route de la soie » visant à intégrer l'Asie centrale sous leur leadership et à la couper de la Russie et de la Chine. La secrétaire d'État américaine Hillary Clinton a ainsi donné la priorité à une connexion entre l'Asie centrale et l'Inde :

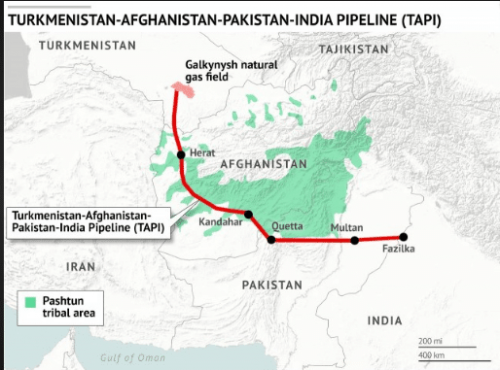

« Travaillons ensemble pour créer une nouvelle Route de la Soie. Pas une seule route principale comme son homonyme, mais un réseau international et un maillage de relations économiques et de liaisons de transport. Cela signifie construire plusieurs lignes ferroviaires, autoroutes et infrastructures énergétiques, comme le projet de gazoduc qui doit relier le Turkménistan à l'Inde en passant par l'Afghanistan et le Pakistan ». (Clinton, H.R. 2011a. Secretary of State Hillary Rodham Clinton Speaks on India and the United States: A Vision for the 21st Century, 20 juillet 2011.)

« Travaillons ensemble pour créer une nouvelle Route de la Soie. Pas une seule route principale comme son homonyme, mais un réseau international et un maillage de relations économiques et de liaisons de transport. Cela signifie construire plusieurs lignes ferroviaires, autoroutes et infrastructures énergétiques, comme le projet de gazoduc qui doit relier le Turkménistan à l'Inde en passant par l'Afghanistan et le Pakistan ». (Clinton, H.R. 2011a. Secretary of State Hillary Rodham Clinton Speaks on India and the United States: A Vision for the 21st Century, 20 juillet 2011.)

L'objectif de la route de la soie américaine n'était pas d'intégrer le continent eurasien; son objectif principal était plutôt de rompre le lien entre l'Asie centrale et la Russie. La route de la soie américaine était en grande partie basée sur les idées de Mackinder et la formule de Brzezinski pour la suprématie mondiale. (Laruelle, M., 2015. The US Silk Road: geopolitical imaginary or the repackaging of strategic interests?, Eurasian Geography and Economics, 56(4): 360-375.)

L'occupation de l'Afghanistan pendant deux décennies, le gazoduc Turkménistan-Afghanistan-Pakistan-Inde (TAPI), le corridor énergétique Géorgie-Azerbaïdjan-Asie centrale et d'autres objectifs politiques similaires reposaient sur la conviction que l'Asie centrale ne devait pas devenir un nœud de connexion eurasien. Tout comme l'Ukraine servait de point de connexion vulnérable entre l'Europe et la Russie, susceptible d'être perturbé par les États-Unis, l'Asie centrale représente également un point faible dans le cadre plus large de la Grande Eurasie.

L'occupation de l'Afghanistan pendant deux décennies, le gazoduc Turkménistan-Afghanistan-Pakistan-Inde (TAPI), le corridor énergétique Géorgie-Azerbaïdjan-Asie centrale et d'autres objectifs politiques similaires reposaient sur la conviction que l'Asie centrale ne devait pas devenir un nœud de connexion eurasien. Tout comme l'Ukraine servait de point de connexion vulnérable entre l'Europe et la Russie, susceptible d'être perturbé par les États-Unis, l'Asie centrale représente également un point faible dans le cadre plus large de la Grande Eurasie.

Divisions internes : formats concurrents pour l'intégration eurasienne

La Russie, la Chine, l'Inde, le Kazakhstan, l'Iran, la Corée du Sud et d'autres États ont développé différents formats d'intégration eurasienne afin de diversifier (répartir, étendre, ndlr) leurs liens économiques et de renforcer leurs positions dans le système international. Le système économique international dominé par les États-Unis n'étant manifestement plus viable, l'intégration eurasienne est reconnue comme un moyen de développer un système international multipolaire. L'Asie centrale est au cœur de la plupart des initiatives. Cependant, bon nombre des formats et initiatives d'intégration sont en concurrence.

La Chine est clairement le premier acteur économique en Eurasie, ce qui peut faire craindre des intentions hégémoniques. Des pays comme la Russie semblent accepter que la Chine soit la première économie, mais ne veulent pas accepter la domination chinoise. La différence entre une économie dominante et une économie leader réside dans la concentration du pouvoir, qui peut être atténuée en diversifiant les connexions en Eurasie. Par exemple, le corridor de transport international nord-sud (INSTC) entre la Russie, l'Iran et l'Inde rend l'Eurasie moins centrée sur la Chine.

La Chine a reconnu les préoccupations liées à la concentration du pouvoir et a tenté de répondre à d'autres initiatives visant à faciliter la multipolarité. Son projet « One Belt, One Road » (OBOR) a été largement rebaptisé « Belt and Road Initiative » (BRI) afin de communiquer une plus grande inclusivité et flexibilité, ce qui suggère qu'il pourrait être harmonisé avec d'autres initiatives. Les efforts visant à harmoniser l'Union économique eurasienne (EAEU) et la BRI sous l'égide de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS) ont constitué une autre tentative pour éviter les formats à somme nulle en Asie centrale.

(La somme nulle décrit une situation dans laquelle la somme des pertes et des gains de tous les participants est à tout moment égale à zéro. Les gains et les pertes s'équilibrent. Wikipédia.)

Il est plus facile de gérer la concurrence entre les puissances eurasiennes en Asie centrale que d'empêcher le sabotage des États-Unis en tant qu'acteur extérieur. La stratégie américaine visant à maintenir son hégémonie se traduit par une politique de somme nulle extrême, car toute division ou perturbation en Asie centrale peut servir l'objectif d'une Eurasie dominée par les États-Unis depuis la périphérie maritime. À l'inverse, les puissances eurasiennes tirent profit d'une interconnexion eurasienne accrue. Des États tels que la Russie, la Chine et l'Inde peuvent avoir des initiatives concurrentes, mais aucune des puissances eurasiennes ne peut atteindre ses objectifs sans la coopération des autres. Il existe donc de fortes incitations à trouver des compromis et à harmoniser les intérêts autour d'une Eurasie multipolaire décentralisée.

Cet article a été publié par le Valdai Discussion Club: https://valdaiclub.com/a/highlights/central-asia-as-a-vulnerable-node/

Une source intéressante à suivre est BRICS Today: https://bricstoday.com/

18:34 Publié dans Actualité, Eurasisme, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : géopolitique, actualité, eurasie, asie centrale, asie, affaires asiatiques |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Le secret douloureux d'une civilisation stérile

Le secret douloureux d'une civilisation stérile

Par José Javier Esparza

Source: https://noticiasholisticas.com.ar/el-secreto-dolor-de-una...

Il y a plus de vingt ans, Javier Ruiz Portella a eu l'inconscience de publier sous sa maison de l'époque, Áltera, mon roman intitulé El final de los tiempos. El Dolor, écrit en 1997. El Dolor — avec une majuscule — est le premier volet d'une trilogie sur une civilisation puissante qui approche inéluctablement de sa fin.

Il y a plus de vingt ans, Javier Ruiz Portella a eu l'inconscience de publier sous sa maison de l'époque, Áltera, mon roman intitulé El final de los tiempos. El Dolor, écrit en 1997. El Dolor — avec une majuscule — est le premier volet d'une trilogie sur une civilisation puissante qui approche inéluctablement de sa fin.

La deuxième partie, intitulée La Muerte (La Mort), est parue peu après. La troisième, qui s'intitulera La Resurrección (La Résurrection), n'est pas encore sortie, tout simplement parce que l'auteur de ces quelques lignes, c'est-à-dire moi-même, n'est pas encore prêt à la comprendre et, par conséquent, à la raconter.

Ces romans sont une dystopie allégorique sur l'effondrement de la civilisation technique, c'est-à-dire sur notre monde. On y trouve beaucoup de Jünger – celui d'Héliopolis – et aussi des touches de Huxley et d'Orwell: personne ne sillonne les mers sans une bonne carte.

Un autre aventurier de l'édition, Humberto Pérez-Tomé, a rassemblé les deux premiers volumes et les a publiés en 2018 chez lui, soit chez Sekotia, sous le titre général El final de los tiempos (La fin des temps). Je ne souhaiterais rien de plus que de compléter le cycle : douleur, mort et... résurrection. Mais pour l'instant, cette dernière semble encore assez lointaine.

Un autre aventurier de l'édition, Humberto Pérez-Tomé, a rassemblé les deux premiers volumes et les a publiés en 2018 chez lui, soit chez Sekotia, sous le titre général El final de los tiempos (La fin des temps). Je ne souhaiterais rien de plus que de compléter le cycle : douleur, mort et... résurrection. Mais pour l'instant, cette dernière semble encore assez lointaine.

Imaginons une ville formidable qui s'étend sur les flancs d'un cratère gigantesque : cette ville est Cosmopolis, le décor principal du roman. Au fond du cratère, en son centre, s'élève une masse imposante en forme de pyramide tronquée : c'est là que réside le pouvoir. Cosmopolis a accueilli des millions de survivants de tragédies telles que guerres, révolutions et famines, qui ont provoqué des déplacements colossaux de populations depuis les coins les plus reculés du globe. C'est une ville sans identité ni âme, mais qui a trouvé dans la supériorité technologique le secret de la survie. Il n'y a plus de dieux, mais une nouvelle église, l'Église de la Solidarité, satisfait les besoins moraux des masses.

Il n'y a plus de démocratie: ceux qui commandent en réalité sont les grands consortiums industriels et financiers, mais un pouvoir autoritaire, bâti sur la propagande, entretient l'illusion de la participation à la vie publique. Il n'y a pas non plus de libertés, mais la voix incessante des écrans, qui ne sont en réalité que l'écho d'un même discours – l'Omnipantalla –, apaise l'angoisse des foules avec ses messages réconfortants. À vrai dire, ainsi décrite, cette situation ne semble pas très imaginative : elle ressemble trop à notre monde. Ma seule excuse est que je l'ai écrite il y a trente ans.

À propos de la douleur: malgré son déploiement de puissance prodigieux, Cosmopolis ne peut empêcher une douleur intense de s'emparer de ses habitants. Personne ne sait vraiment d'où elle vient, mais les esprits les plus inquiets ne tardent pas à la trouver: la stérilité. Tout simplement, Cosmopolis n'a plus d'enfants. Pourquoi la civilisation la plus confortable et la plus développée techniquement que le monde ait jamais connue est-elle incapable de se reproduire? Telle est la grande question.

Pour une raison obscure, les citoyens de ce monde hyper-développé ne souhaitent pas avoir de descendants et ceux qui le souhaitent se trouvent dans l'impossibilité d'y parvenir. Ainsi, le progrès conduit inévitablement à l'effondrement final. D'une manière ou d'une autre, tout le monde se rend compte qu'il ne pourra rien léguer à ses descendants, car il n'y en aura pas.

Il serait très facile de rejeter la faute sur l'égoïsme individuel, mais non, la cause profonde est ailleurs. Le pouvoir, bien sûr, ne s'inquiète pas que les gens éprouvent une douleur secrète, ce qui l'effraie, c'est qu'ils se demandent pourquoi. Car la réponse se cache dans l'essence même de cette civilisation orgueilleuse, persuadée d'être au sommet de la perfection humaine, mais qui a laissé derrière elle toutes ces choses qui poussaient les hommes à perpétuer leur lignée.

Aujourd'hui, le taux de fécondité en Espagne est de 1,12 enfant par femme. En Europe, il est de 1,5. Aux États-Unis, il est de 1,6. Et nous vivons dans la civilisation la plus développée techniquement de tous les temps. La fin des temps ? Ne perdons pas de vue la résurrection.

17:51 Publié dans Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : déclin, josé javier esparza, livre |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

L'individualisme subjectiviste des hommes modernes

L'individualisme subjectiviste des hommes modernes

Source: https://pauljpizz.blogspot.com/2017/06/the-subjectivist-i...

La Révolution française de 1789 a donné naissance à un monde révolutionnaire nouveau et a jeté les bases de l'avènement du modernisme libéral, qui trouve aujourd'hui dans les démocraties occidentales – en particulier aux États-Unis – sa manifestation la plus évidente. La Révolution française, qui a suivi la révolution américaine de 1776, a construit une nouvelle société européenne fondée sur des bases différentes. Au lieu d'être fondée sur les institutions traditionnelles médiévales de l'Église et de la monarchie, l'Europe allait désormais être fondée sur la démocratie ; au lieu d'être fondée sur Dieu, elle allait désormais être fondée sur l'homme. La Révolution française a fait de son mieux pour renverser le trône et l'autel. Avant la Révolution, au Moyen Âge et au début de l'ère moderne, l'Église et l'État étaient étroitement liés. Après la Révolution, l'homme moderne, c'est-à-dire l'homme révolutionnaire, s'est détourné des institutions traditionnelles et a commencé à vénérer les principes des Lumières : il croyait désormais au rationalisme, à l'humanisme, à la liberté, à l'égalité et à la fraternité.

Suivant les principes philosophiques du libéralisme, les hommes modernes ont remplacé la réalité objective par le subjectivisme. Ce processus a conduit à l'individualisme et à la destruction des liens sociaux et de l'identité collective. La racine du problème moderniste est le remplacement par l'homme singulier de la réalité collective traditionnelle du monde prémoderne fondée sur la communion entre la religion et la monarchie.

L'esprit moderniste ne conçoit pas la tradition et est animé par une sorte de manie de réformer et de changer. Ce qui distingue généralement l'esprit moderniste, c'est le scepticisme: les modernistes n'attaquent pas une seule vérité, mais toutes les vérités, et leur problème n'est donc pas qu'ils ne croient en rien, mais qu'ils croient en tout.

En d'autres termes, l'esprit moderniste est relativiste dans le sens où toute réalité subjective peut contenir une part de vérité objective. Le scepticisme et le relativisme conduisent les esprits modernes à croire que la vérité objective commence à changer d'un moment à l'autre et d'une personne à l'autre, car la vérité et la croyance sont subjectives et ne peuvent être réelles en soi.

L'esprit moderniste, qui a été profondément influencé au cours des deux derniers siècles par la philosophie européenne – en particulier par des penseurs tels que Descartes et Kant –, suit, souvent inconsciemment, un système philosophique qui sape toutes les vérités.

Emmanuel Kant, en particulier, a influencé de manière décisive la pensée moderniste libérale. Kant a changé la relation entre l'esprit et la réalité, mettant en œuvre la « révolution copernicienne » en philosophie. En géographie astronomique, la révolution copernicienne introduite par Copernic, en remettant en question le mouvement du Soleil autour de la Terre ou vice versa, avait affirmé que la Terre tourne autour du Soleil, sapant ainsi le modèle géocentrique ptolémaïque précédent. Kant a suivi le modèle de Copernic pour déterminer si la réalité tourne autour de l'esprit humain ou si l'esprit tourne autour de la réalité. En d'autres termes, Kant a demandé qui tourne autour de qui : est-ce la réalité ou l'esprit humain singulier ? Est-ce l'objet qui dit objectivement ce qu'il est ou est-ce l'homme qui dit subjectivement ce qu'est l'objet selon sa propre opinion ?

L'objet tourne-t-il autour de l'esprit des hommes afin qu'ils puissent affirmer qu'il est ce qu'ils veulent qu'il soit, ou est-ce l'esprit des hommes qui tourne autour de l'objet afin que, même en le voyant sous différents angles, il puisse toujours affirmer qu'il s'agit du même objet ? Le bon sens répondrait que c'est l'esprit humain qui tourne autour de l'objet et se soumet à la réalité: la réalité dit à l'esprit ce qu'est un objet, et ce n'est pas l'esprit qui dit à la réalité ce qu'elle est. Cependant, étonnamment, Kant affirme le contraire. Pour le philosophe prussien, ce n'est pas l'esprit qui fait tourner la réalité (objectivisme), mais c'est la réalité qui fait tourner l'esprit individuel (subjectivisme). Dans sa pensée philosophique, Kant a construit un système permettant à l'esprit des hommes d'échapper à la réalité. Ce système a permis aux hommes de prétendre que leur esprit est le maître de la réalité.

Selon Kant, c'est l'esprit qui fait des objets ce qu'ils sont, de sorte que les objets ne sont plus ce qu'ils sont en soi: un objet n'est pas un objet en soi, mais ce sont les hommes qui décident ce qu'il est. De plus, ce système philosophique qui affirme que l'esprit des hommes contrôle la réalité est sélectif, car il est utilisé de manière arbitraire, c'est-à-dire lorsqu'il est utile de nier une réalité objective spécifique [1].

En d'autres termes, le principe de l'esprit contrôlant la réalité est utilisé lorsque les hommes refusent d'adopter une vérité objective, mais n'est pas appliqué lorsqu'il s'agit de s'adapter aux réalités objectives quotidiennes telles que le besoin de manger, de dormir, de travailler, etc. Par conséquent, ce système peut saper tous les principes spéculatifs que les hommes souhaitent rejeter en affirmant que la réalité dépend de l'esprit et non de la vérité objective.

Le système subjectiviste kantien représente le fondement théorique du modernisme et du libéralisme. C'est un système de liberté qui libère l'esprit de tout ce dont il souhaite être libéré, car il le détache de la réalité objective. Les modernistes croient que les choses sont vraies dans la mesure où leur esprit affirme qu'elles le sont, et non parce qu'elles sont vraies (ou fausses) indépendamment de leur esprit, qui domine les choses: la subjectivité précède l'objectivité et toute réalité est à la merci des idées propres aux modernistes, souvent divergentes.

Le système kantien du libéralisme adopté par les modernistes repose sur deux principes fondamentaux: le principe négatif de l'agnosticisme phénoménaliste et le principe positif de l'immanence vitale.

L'agnosticisme phénoménaliste est la doctrine qui affirme que les phénomènes sont les seuls objets de la connaissance ou la seule forme de réalité et que toutes les choses consistent simplement en l'agrégat de leurs qualités sensorielles observables. Ce principe affirme l'absence de connaissance au-delà du phénomène. Selon Kant, les hommes peuvent atteindre les apparences d'un objet avec leurs sens, mais leur esprit ne peut pas connaître ce qui se cache derrière les sens. En d'autres termes, derrière les apparences, les hommes ne savent pas ce que sont les choses, car c'est l'esprit qui fabrique ce que sont les choses. Les hommes voient l'apparence des choses à travers leurs sens, mais ne connaissent pas l'essence d'une chose en soi, c'est-à-dire le noumène ou Ding an sich; leur esprit ne peut rien connaître qui dépasse l'apparence des choses, c'est-à-dire le phénomène.

L'esprit suit la connaissance saisie par les sens, mais se concentre uniquement sur les apparences où s'arrête la connaissance sensorielle. Par conséquent, si l'esprit est incapable de connaître l'essence d'un objet, il est automatiquement privé de la possibilité de dévoiler l'essence de la réalité. L'individu utilise son esprit pour fabriquer sa propre connaissance: il exploite l'apparence des choses, puis élabore son propre système de connaissance et transpose son propre système sur les apparences en leur donnant une identité. Kant construit la réalité sur la base des apparences.

L'homme kantien, qui est le post-libéral d'aujourd'hui, fabrique avec son esprit la réalité à partir des phénomènes que ses sens perçoivent. Sa connaissance provient de l'intérieur, et non de l'extérieur. Si un être humain contemple un coucher de soleil, son sens visuel lui donne l'apparence d'un coucher de soleil, mais son esprit devrait lui faire comprendre que le phénomène du coucher de soleil est l'effet d'une cause, et non un événement naturel dénué de sens et déconnecté: si son esprit ne peut aller au-delà de l'apparence du coucher de soleil, il ne pourra pas comprendre la relation causale entre la réalité objective et la perception subjective de celle-ci, et il ne pourra plus lire derrière les apparences.

D'autre part, le principe positif de l'immanence vitale est le processus psychologique par lequel la conscience humaine se déploie de l'intérieur et donne sa propre interprétation du monde. En d'autres termes, l'immanence vitale est ce qui persiste à l'intérieur des êtres humains une fois qu'ils ont éliminé, par l'agnosticisme phénoménaliste, la possibilité de connaître la réalité objective au-delà des sens.

Comme l'esprit humain ne peut rien connaître qui dépasse le phénomène, le cœur, c'est-à-dire les émotions et les sentiments individuels, le remplace dans la compréhension de la réalité: les émotions se nourrissent de l'intérieur de l'esprit et prennent sa place. Ainsi, la vérité de l'homme libéral et moderniste vient de l'intérieur: elle est immanente et subjective. En tant qu'êtres, chaque individu possède donc sa propre vérité subjective et porte sa propre vision de la réalité: son cœur et ses besoins construisent la Weltanschauung qu'il préfère.

Le subjectivisme, qui est la superposition du sujet sur l'objet, est au cœur du post-libéralisme et du modernisme. Le subjectivisme rend l'objet dépendant du sujet, au lieu de rendre le sujet dépendant de l'objet. Il s'ensuit qu'un esprit gouverné de l'intérieur ne peut pas du tout saisir la réalité et est condamné à vivre dans un monde d'apparences fabriqué par lui-même.

Le modernisme coïncide avec l'application du système philosophique du subjectivisme. Grâce à l'individualisme subjectiviste, les sociétés libérales se caractérisent par la déconnexion, l'atomisation, l'aliénation et l'absence d'identité collective et de sens commun.

La tombe d'Emmanuel Kant, Kaliningrad (Koenigsberg)

Note:

[1] Par exemple, les athées utilisent le principe subjectiviste kantien pour nier la réalité objective de la création de Dieu.

17:17 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : modernisme, subjectivisme, kantisme, emmanuel kant, philosophie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook