vendredi, 07 mars 2025

Les politiques de Donald Trump et les analogies historiques

Les politiques de Donald Trump et les analogies historiques

Leonid Savin

Après le retour de Donald Trump à la Maison Blanche, de nombreuses comparaisons avec les précédents présidents américains ont commencé à être énoncées. Pour la plupart, les commentateurs ont souligné que c'était la deuxième fois qu'un candidat ayant fait une pause entre deux mandats présidentiels devenait président pour un second mandat. La première fois, c'était avec Stephen Grover Cleveland (1885-89 et 1893-97, qui fut respectivement le 22ème et 24ème président). La comparaison avec Cleveland s'arrête là. Il s'agissait d'ailleurs d'un représentant du parti démocrate.

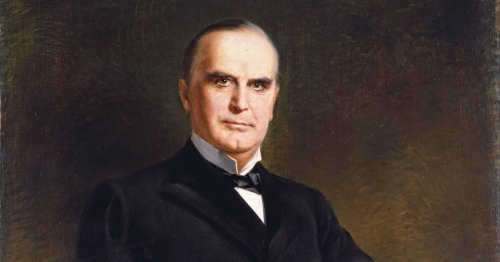

Le sociologue argentin Atilio Boron a attiré l'attention sur un autre personnage: William McKinley (tableau, ci-dessus), président des États-Unis de 1897 à 1901, qui a succédé à Cleveland. Et les comparaisons ne manquent pas. McKinley était un républicain et, sous sa présidence, les États-Unis ont considérablement accru leur puissance régionale. Les îles Hawaï ont été annexées, une guerre avec l'Espagne s'en est suivie et Washington a pris le contrôle de Porto Rico, de Guam, des Philippines et de Cuba. L'histoire de Cuba, qui menait à l'époque une guerre d'indépendance contre l'Espagne, est particulièrement intéressante. Les patriotes cubains n'ont pas demandé l'aide des États-Unis, car ils savaient comment cela pourrait tourner (Jose Marti, qui est mort au début de la troisième guerre d'indépendance, avait également mis en garde contre cette éventualité). En février 1898, les États-Unis ont introduit le cuirassé Maine dans la baie de La Havane, qui a étonnamment explosé quelques jours plus tard. Bien entendu, l'Espagne a été blâmée, même si elle a pris une part active à l'enquête.

La bravade similaire de Trump concernant la possibilité de prendre le contrôle du canal de Panama, d'acquérir le Groenland et d'incorporer le Canada aux États-Unis offre certains parallèles avec les activités de McKinley.

Dans l'ensemble, pour les pays d'Amérique latine dans le cadre de la stratégie de la Doctrine Monroe 2.0, cette comparaison entre Trump et McKinley a du sens.

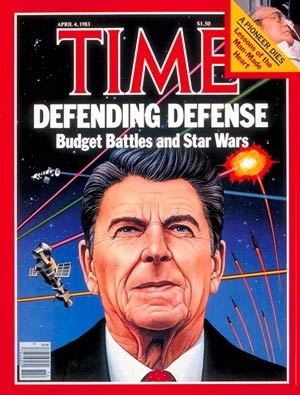

Bien qu'il existe un autre personnage plus proche de Trump, à la fois dans l'esprit et dans le temps. Et du côté de la Russie, à la lumière des expériences négatives, il suscite également une certaine méfiance. Il s'agit de Ronald Reagan. D'ailleurs, Trump a connu Reagan personnellement et le considérait comme son idole politique. Quelles sont les comparaisons entre ces dirigeants?

Tout d'abord, tous deux étaient des outsiders politiques mais ont réussi à gagner les votes de la majorité des Américains. Tous deux ont fait l'objet de tentatives d'assassinat (Reagan a été plus gravement blessé que Trump, qui s'en est tiré avec une égratignure à l'oreille).

Et le slogan « Make America Great Again » nous vient de Ronald Reagan.

En outre, dans le domaine des guerres tarifaires, Reagan a imposé des droits de douane de 100% sur les produits électroniques japonais, restreignant ainsi efficacement le flux de marchandises en provenance de son satellite. Trump a fait la même chose, mais à plus grande échelle.

En outre, la déclaration de Donald Trump sur la nécessité de créer un « Dôme de fer pour l'Amérique » basé sur la révision du système de défense antimissile et l'implication de l'US Space Force (créée pendant le premier mandat présidentiel de Donald Trump) fait clairement écho à l'Initiative de défense stratégique de Ronald Reagan. Bien que datant des années 1980, cette initiative s'est soldée par un échec, les entreprises de défense en ayant profité. La détente avec l'Union soviétique a conduit à la réduction des armements, puis à l'effondrement de l'URSS. La défense contre les missiles nucléaires soviétiques n'était plus nécessaire, et les États-Unis ont directement contrôlé leur destruction, ainsi que le retrait des porteurs et des ogives existants de l'Ukraine, du Belarus et du Kazakhstan indépendants.

Les négociations actuelles entre les États-Unis et la Russie soulèvent également la question suivante: un scénario similaire pourrait-il se reproduire, lorsque Washington, animé de bonnes intentions, commence à recevoir des technologies russes (par exemple, des vecteurs hypersoniques) que les États-Unis ne possèdent pas? Ce n'est pas un hasard si, après les premiers pourparlers de Riyad, il a été question de coopération dans le domaine de l'espace. Les ressources constituent un autre intérêt possible pour les États-Unis et, là encore, les déclarations sur la coopération dans l'Arctique peuvent s'appuyer sur la position initiale de Washington.

Il existe un autre point commun, non explicite mais très important dans la prise de décision. Il s'agit de la religion. Ronald Reagan et Donald Trump sont tous deux des presbytériens protestants, et gravitent dans des cénacles assez étranges. Par exemple, Reagan était exalté par une secte de dispensationalistes qui interprétaient la confrontation de la guerre froide entre les États-Unis et l'URSS d'une manière particulière et liaient l'apocalypse à la guerre nucléaire. Selon ces croyances, les Américains élus par Dieu et certains Israéliens seraient miraculeusement sauvés après l'Armageddon, après quoi il y aurait une prospérité universelle. En général, le dispensationalisme dans ses diverses interprétations est devenu une sorte de religion civile aux États-Unis, où ses adeptes justifient toutes les actions de Washington en matière de politique étrangère, y compris les interventions militaires, parce que tout est fait « pour le bien de toute l'humanité ». Donald Trump a des opinions similaires, et son « confesseur » personnel est la télé-évangéliste Paula White. Cette pasteure en jupe dirige aujourd'hui le Bureau de la foi de la Maison Blanche.

À en juger par ses déclarations, ainsi que par les remarques faites lors d'une rencontre début février avec le Premier ministre Benjamin Natanyahu, elle appartient à un groupe de sionistes chrétiens. Et le soutien de Donald Trump aux actions d'Israël à l'égard des Palestiniens renforce le fait que les opinions religieuses sont à l'origine de certaines décisions politiques.

La différence la plus importante entre les politiques de Reagan et de Trump est peut-être la question des migrations. Le 6 novembre 1986, Ronald Reagan a promulgué la loi sur la réforme et le contrôle de l'immigration. L'effet le plus important de cette loi est qu'elle a permis aux immigrants entrés illégalement aux États-Unis avant le 1er janvier 1982 de demander un statut légal, à condition de payer les amendes et les impôts impayés. Cette disposition, que Reagan lui-même a qualifiée d'amnistie, a permis à environ 3 millions d'immigrants d'obtenir un statut légal en payant 185 dollars, en faisant preuve de « bonne moralité » et en apprenant à parler anglais.

Entre 1980 et 1990, période qui comprend les huit années de l'administration Reagan, la population américaine née à l'étranger est passée de 14,1 millions à 19,8 millions. Cette évolution s'est accompagnée d'une augmentation de 4 millions en provenance d'Amérique latine et de 2,4 millions en provenance d'Asie, et d'une baisse de près de 800.000 âmes venues d'Europe.

Donald Trump fait exactement le contraire. Dès les premiers jours de son second mandat présidentiel, des milliers de migrants illégaux ont commencé à être expulsés des États-Unis.

Il faut cependant noter que le contexte géopolitique était différent et que les objectifs, eux aussi, étaient différents. Sous Reagan, la naturalisation a eu lieu et les États-Unis ont accepté les migrants originaires de pays aux idéologies hostiles parce qu'ils étaient perçus comme des victimes du régime de leur pays. Aujourd'hui, la situation est différente et il semble y avoir un ensemble complexe de raisons derrière la décision de Trump. L'une d'entre elles est le coup porté à la base électorale des démocrates qui ont utilisé les sans-papiers pour étendre leur influence. Un thème connexe est également la corruption des dirigeants, une question qu'Elon Musk étudie activement en tant que chef du nouveau "département de l'efficacité".

Quoi qu'il en soit, ni sous McKinley ni sous Reagan, le monde n'était en paix, et les États-Unis ont pris des mesures sévères à l'encontre de leurs ennemis comme de leurs alliés. Il faut se préparer à un scénario similaire sous Donald Trump.

14:10 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : actualité, états-unis, ronald reagan, donald trump |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Commentaires

L'entichement des droitards, même parfois relativement lucides, vaut bien l'enivrement béat de la gauche sociétale pour le wokiste Biden. On se demande s'il sera un jour possible de dissiper le brouillard dense de la niaiserie, qui épaissit les neurones contemporains.

Un Américain, c'est un Américain, et deux Américains, ce sont deux Américains. Donc, deux partisans de la puissance américaine, qui est loin de convenir au monde. Il vaudrait mieux trois ou quatre Amériques, exsangues.

Trump correspond à une phase "réaliste" de l'Empire yankee. Il est vrai que l'intelligence ne lui est pas coutumière, mais n'oublions pas que Nixon a mis fin à l'intervention américaine au Vietnam. On dira, pour expliquer ces reculs, qu'ils surviennent après des défaites évidentes. C'est convenir de la réalité la plus crue, ce qui est, n'en doutons pas, le premier pas vers l'intelligence.

Néanmoins, Trump II vient après Trump I, à la suite d'une parenthèse. Or, Trump première mouture n'était pas particulièrement tendre avec les Russes. Il a continué à les bafouer, par l'enfumage des accords II de Minsk, il a surarmé les Ukrainiens, sans renoncer à installer en Ukraine, officiellement, l'Otan (mais, de facto, elle y agissait), il n'a pas mis en cause les néonazis qui ont fomenté le putsch de Maidan, il a accru les sanctions contre la Russie.

La logique géopolitique, qui est aussi la prise en compte, outre de la géographie et de la puissance des nations, des visées hégémoniques locales ou globales, ne varie pas en fonction des causes occasionnelles. Ce n'est pas parce que la Russie a refusé de s'effondrer économiquement, que le peuple russe a adoubé Poutine une autre fois, lors d'élections générales, que l'armée russe est efficace et modernisée, la meilleure, actuellement, du monde, que l'armée ukrainienne a été saignée comme une truie, que les invariants géopolitiques cessent, ou changent. L'Amérique reste cette puissance messianique, capitaliste, presbytérienne, calviniste, qui vise l'hégémonie mondiale, et la conversion du monde à son mode de vie, par le truchement de conquêtes de marchés, et de pillages sans vergogne des pays occupés.

Seulement, quand un énorme récif surgit devant l'esquif, il est plus judicieux de l'éviter. Sans compter qu'une partie du programme américain a été remplie : l'Europe est à genoux, ce qui fait une concurrente de moins, et des liens renforcés (malgré les apparences) de soumission.

Terminons par ce qui me semble plus plus essentiel (car j'ai fini par devenir indifférent au sort de l'Europe et de la France, qui peuvent crever, si elles aiment la mort) : l'Amérique, c'est l'extrême Occident, c'est-à-dire la partie la plus sombre de notre civilisation, et, à maints égards, son contraire, comme un virus pathogène peut être l'ennemi de la santé. Par un effet de retour vers l'origine, la barbarie américaine est revenu vers la Vieille Europe pour répandre son nihilisme. Il est vrai que certains, surtout à droite, séduits par le legs de courants nationalistes anciens nourris de plats nietzschéens, voit dans la Volonté de puissance l'alpha et l'oméga des desseins étatiques, pour lesquels on ne saurait être homme que si l'on est capable de détruire sans sourciller, sans excès de scrupule, ce qui "mérite de périr", la morale étant une faiblesse du cerveau (et cette dernière assertion, sous la plume de Rimbaud, n'en doutons pas, dans le contexte 'Une Saison en enfer, est de tonalité ironique). Les nazis prétendaient que le sacrifice ultime du surhomme arien était de massacrer sans faiblir pour le plus grand bien de l'humanité, sa fermeté implacable devant le meurtre d'enfants, de femmes, d'innocents, étant la preuve de sa supériorité raciale. Parfois, dans certains milieux, notamment sionistes, et même atlantistes, pro-ukrainiens, on n'est pas loin de ce summum civilisationnel.

La brutalité est en effet érigée maintenant en santé mentale. L'esprit libertarien ne souffre pas de limites, surtout s'il s'agit de défendre les petits oiseaux, les fleurs, et les paumés de l'existence, qui n'ont même pas, une fois dans leur vie, rêvé de s'offrir, à cinquante ans, une Rolex. Quels tarés !

En vérité, rien n'a changé depuis deux siècles, depuis l'émergence de la société industrielle, en Grande Bretagne, puis sur le continent européen : le parangon de la société humaine, ce n'est pas la mesure, la prudence, la pitié, la sagesse, le respect pour le monde, vertus que l'on pouvait encore croiser durant le sombre moyen âge, temps barbares à vomir, mais la démesure, l'hybris, l'accroissement productif illimité, la destruction hyperbolique de la nature, qui doit être au service de son maître, l'homme, l'asservissement et l'exploitation de la masse, tant à l'intérieur des nations, les paysans étant métamorphosés en prolétaires, que sur l'ensemble de la planète, les vils sauvages étant massacrés, exterminés, ou réduits en esclavages, le rejet du passé au nom du progrès, aujourd'hui étant meilleur qu'hier et pire que demain, imbécile croyance de paresseux, et, surtout, la considération que l'objectif de l'individu, atome livré à sa liberté frénétique, est la réussite matérielle, sociale, bêtement plate et médiocre, même bardée de milliards de dollars (parangon du salut à l'américaine), la grossièreté d'une trajectoire écrasant tout sur son passage, vulgarité incarnée par un Trump : voilà ce que l'Amérique nous propose, et, à sa suite, la volaille caquetante d'une droite qui aime se faire plumer, et qui voit dans le poulailler le temple de la civilisation occidentale.

Écrit par : Claude Bourrinet | samedi, 08 mars 2025

Les commentaires sont fermés.