lundi, 02 novembre 2009

Statthalter des Geheime Deutschlands

Januar 2004

Januar 2004

Statthalter des Geheimen Deutschlands

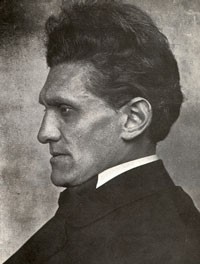

Mit Stefan George verschied vor 70 Jahren eine elitäre Jahrhundertpersönlichkeit der deutschen Dichtung

In der Person Stefan Georges (1868-1933) erwuchs zuerst dem literarischen Naturalismus, der sich dem Häßlichen und Gewöhnlichen zuwandte, und dann der modernen Massendemokratie ein Kritiker von unerbittlicher Strenge. Georges Kontrastprogramm zielte in gemeißelter Sprache auf eine Vergöttlichung der Kunst und die Überwindung des liberalkapitalistischen Dekadenzsystems durch die Vision eines Geistesadels und eines mythenumrankten neuen Reiches. Bis heute hat der George-Kreis und dessen Kraftquell des Geheimen Deutschlands nichts von seiner Faszinationskraft eingebüßt.

Als Ausdruck der europäischen Zeitkrise hatte sich im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts der Naturalismus zu einer machtvollen Kunstströmung entwickelt. Mit der drastischen Wiedergabe des Lebens und seiner Spannungen und Schattenseiten verbanden viele Naturalisten eine Anklage der Verhältnisse im Zeitalter der Hochindustrialisierung. Aus dem Widerwillen gegen die Elendsschilderungen des Naturalismus mit ihrer gewollt glanzlosen und alltagsnahen Sprache erwuchs die Gegenbewegung der Symbolisten und Neuromantiker. Ein neues Kunstwollen in Sprache und Motivik sollte die Alltagsniedrigkeit hinter sich lassen und in einer symbolhaltigen Sakralsprache die Ehre der Kunst und der Kultur wiederherstellen.

Anreger Nietzsche

Bedeutender Anreger der Symbolisten und Neuromantiker war kein Geringerer als Friedrich Nietzsche (1844-1900). Mit seinem Hauptwerk »Also sprach Zarathustra« (1883/84) schlug der Künder des Übermenschen seine Zeitgenossen in den Bann. Auch der junge Stefan George ließ sich von der religiös-erhabenen, kunstvoll durchformten Dichtersprache gefangennehmen. Über das Ästhetische hinaus faszinierten der seherische Gestus und die Ankündigung einer Zeitenwende, in der ein neuer Adel über die »letzten Menschen« triumphieren und den Nihilismus zu Grabe tragen werde. Als Nietzscheaner griff George zum Federkiel und sollte als weihevoller Sprach- und Ideenschöpfer selber einmal einen stattlichen Kreis von Jüngern um sich sammeln.

In Büdesheim bei Bingen wurde George am 12. Juli 1868 geboren. Mit 18 Jahren begann der Sohn eines Weinbauern mit dem Dichten, das sich noch weitgehend im Kosmos jugendlicher Gefühle bewegte; auffällig ist allenfalls die häufige Beschwörung von Dunkelheit und Vergänglichkeit. Gesichtsausdruck und Gebaren hatten bereits in den jungen Jahren etwas Melancholisches, Kühles und Erstarrtes, zu dem dann mit zunehmendem Alter das Abweisende und Imperatorische hinzutrat.

In betonter Abschottung vom verachteten Gesellschaftstreiben setzte George seine Dichtung ins Werk. Der deutschen Sprache sollte Würde, Glanz und Zucht wiedergegeben werden. Die Zeilen prunken mit einer feierlichen, mythischen und dräuenden Stimmung. Streng geformte Verse, bisweilen schimmernd wie schwarze Perlen, wurden durch eine eigene Rechtschreibung und Zeichensetzung mit der Aura des Exklusiven versehen.

Der Rheinhesse verachtete den Markt und dessen Reklamehaftigkeit und Nutzendenken; seine hochgezüchtete Lyrik, die bisweilen übertrieben und gekünstelt wirkt, sollte deshalb auch einem schnellen Kunstkonsum und billiger Marktgängigkeit entgegenwirken. Ganz Symbolist, Sinnbilder (Symbole) zur Errichtung einer autonomen Welt der Schönheit und Reinheit zu verwenden, baute er am Tempel einer zweckfreien Kunst. Für sich selbst sah er die Aufgabe als Tempelwächter, ja als Tempelherr. Später, nach seiner Hinwendung zu einem neuen Reich als Dach einer veredelten deutschen Gemeinschaft, umschrieb er seinen Sendungsauftrag mit den Worten: »Ich bin gesandt mit Fackeln und mit Stahl, daß ich euch härte.«

Nach dem Abschluß der Schule 1888 bereiste George als unruhiger Schönheitssucher Europa, erlernte Sprachen und unternahm weitere Bildungsanstrengungen. Mit den »Hymnen«, den »Pilgerfahrten« und dem Ludwig II. geweihten »Algabal« erschienen die ersten Gedichtbände. Als Forum für einzelne Dichtungen dienten die »Blätter für die Kunst«. In der zweiten Hälfte der neunziger Jahre hatte sich der Dichter bereits größere Anerkennung erworben und einen Kreis von Freunden und Bewunderern um sich versammelt.

Mit der Zeit entwickelte sich aus dem losen Gesinnungskreis um die »Blätter für die Kunst« der George-Kreis als strenge und hierarchische Gemeinschaft. George fungierte als unangefochtener dichterischer Meister, geistiger Ideenformer und sozialer Gesetzgeber. Noch heute widmen Literaturwissenschaftler, Historiker und Sozialpsychologen dem Faszinosum des George-Kreises Aufsätze und Bücher. Um den Meister als Zentralinstanz dieses »Staates« sammelten sich Jünger, von denen einige Spuren in der Geistesgeschichte hinterließen, so Max Kommerell, Friedrich Gundolf, Ernst Kantorowicz und Claus von Stauffenberg. Der Versuch Georges, den Symbolisten Hugo von Hofmannsthal und den Lebensphilosophen Ludwig Klages in sein Herrschaftsgebilde einzubinden, scheiterten, wie generell die eigentümlichen Sozialbeziehungen des Kreises höchst zerbrechlich waren. Hinzu kamen bizarre Blüten wie der Göttlichkeitskult, den George um den Knaben Max (»Maximin«) Kronberger veranstaltete, und skurrile Maskenfeste, die den Verdacht eines homoerotischen Männerbundes nährten.

Geheimes Deutschland

Tragende Idee des George-Kreises war das Geheime Deutschland, ein Mythos, der in der Herrlichkeit und geistigen Strahlkraft des staufischen Kaisertums Friedrich Barbarossas und Friedrichs II. seinen Wurzelgrund hat und von Hölderlin verschlüsselt in die Dichtung eingeführt wurde. Im November 1933 sprach der Georgianer Ernst Kantorowicz in einer Vorlesung vom Geheimen Deutschland als dem teutonischen Olymp, dem ewigen deutschen Geisterreich:

»Es ist die geheime Gemeinschaft der Dichter und Weisen, der Helden und Heiligen, der Opferer und Opfer, welche Deutschland hervorgebracht hat und die Deutschland sich dargebracht haben. (…) Es ist ein Seelenreich, in welchem immerdar die gleichen deutschesten Kaiser eigensten Ranges und eigenster Artung herrschen und thronen, unter deren Zepter sich zwar noch niemals die ganze Nation aus innerster Inbrunst gebeugt hat, deren Herrentum aber dennoch immerwährend und ewig ist und in tiefster Verborgenheit gegen das jeweilige Außen lebt und dadurch für das ewige Deutschland.«

Das Geheime Deutschland ist danach zugleich ein Reich von dieser und nicht von dieser Welt, ein Reich der Toten und Lebenden. Eine solch metaphysische Reichsidee wies eine natürliche Distanz zu den politischen Realitäten mit ihrem schnöden Tagesgeschäft auf. Den Kriegsausbruch 1914 wertete deshalb auch George als reinigendes Gewitter, das in eine morsche Zivilisation fahre und einem gehärteten Menschenschlag aus überlegenem Geist das Feld bereite. Im dritten Buch des »Stern des Bundes« von 1914 entwirft George das Bild eines Adels, der vom überlebten Blutadel strikt abgegrenzt wird: »Neuen adel den ihr suchet/ Führt nicht her von schild und krone!/ Aller stufen halter tragen/ Gleich den feilen blick der sinne/ Gleich den rohen blick der spähe…/ Stammlos wachsen im gewühle/ Seltne sprossen eigenen ranges/ Und ihr kennt die mitgeburten/ An der Augen wahrer Glut.«

George verstand sich als »Dichter in Zeiten der Wirren«, der von seinem Schwabinger Hochsitz den Weimarer Demokratismus voller Verachtung anprangerte und durch die Rangordnung eines führergeleiteten neuen Reiches ersetzt sehen wollte. Voll Gegenwartshaß und in raunendem Prophetenton erklingt diese Vision in dem bekannten Gedicht, das er dem Andenken des Grafen Bernhard Uxkull widmete.

Das Dritte Reich Adolf Hitlers erfüllte die hohen Erwartungen des elitären Dichters aber nicht und löste Distanzreaktionen aus. Zu seinem Geburtstag am 12. Juli 1933 gratulierte Joseph Goebbels dessen ungeachtet in einem Telegramm: »Dem Dichter und Seher, dem Meister des Wortes, dem guten Deutschen zum 65. Geburtstag ergebenste Grüße und Glückwünsche.« Kurz darauf fuhr George in die Schweiz, wo er seit Jahren die Wintermonate verbrachte und im Dezember 1933 verstarb.

Kurz darauf hielt der Expressionist Gottfried Benn eine Rede, in der er den verstorbenen Dichterherrscher als das »großartigste Durchkreuzungs- und Ausstrahlungsphänomen« der deutschen Geistesgeschichte feierte. Der Laudator, der seinen elitären Ordnungswillen von der Kunst auf die Politik übertragen hatte und so zum Faschisten geworden war, destillierte die beiden Begriffe heraus, die wie keine sonst das Wesen von Georges »imperativer Kunst« erfassen: »Form und Zucht«. Dem Geist der neuen Zeit entsprechend, die demokratische Formlosigkeit durch Form, libertäre Anarchie durch Ordnung ersetzte, würdigte Benn das Formgefühl Georges aus dem Geist des Griechentums und Friedrich Nietzsches: »Form, das ist für weite Kreise Dekadenz, Ermüdung, substantielles Nachlassen, Leerlauf, für George ist es Sieg, Herrschaft, Idealismus, Glaube. Für weite Kreise tritt die Form ,hinzu‘, ein gehaltvolles Kunstwerk und nun ,auch noch eine schöne Form‘; für George gilt: die Form ist Schöpfung; Prinzip, Voraussetzung, tiefstes Wesen der Schöpfung; Form schafft Schöpfung.«

Jürgen W. Gansel

00:10 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, lettres, lettres allemandes, littérature allemande, allemagne, révolution conservatrice, poésie, années 20, années 30 |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Ernst Jünger est mort: entretien avec Heimo Schwilk

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1998

Ernst Jünger est mort

Entretien avec Heimo Schwilk

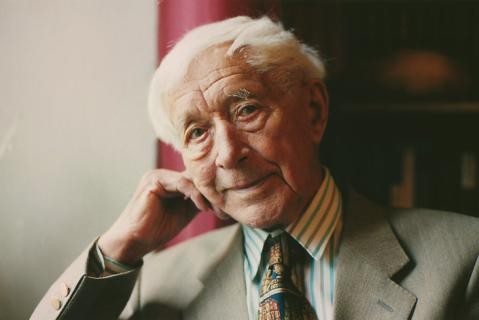

Heimo Schwilk, né en 1952 à Stuttgart, a étudié la philosophie, la philologie germanique et l'histoire à Tübingen. De 1986 à 1991, il a été rédacteur au Rheinischer Merkur. Depuis 1991, Schwilk dirige la rédaction de la rubrique “Berlin und neue Bundesländer” du Welt am Sonntag. Pour ses reportages sur la Guerre du Golfe, il a reçu le célèbre prix “Theodor Wolff” en 1991. En 1988, il a édité chez Klett-Cotta un remarquable album de photographies sur la vie d'Ernst Jünger.

Q.: Quel vide laissera derrière lui l'écrivain Ernst Jünger qui vient de mourir ce mardi 17 février 1998?

HS: Tout d'abord, ils vont enfin pousser un soupir de soulagement, tous ceux qui ont voulu contester à Jünger la modeste place qu'il occupait encore dans cette société désarticulée qu'est la RFA. Lui, Jünger, l'homme que l'on ne pouvait pas utiliser, l'homme qui s'était volontairement soustrait au “discours” dominant, l'homme qui se désintéressait de la politique, est définitivement parti, se lançant dans sa dernière grande aventure, celle de la mort. Jünger nous a enseigné que la vie était mystère, que l'homme était un être merveilleux dans un monde merveilleux. Ce fondement romantique de la pensée de Jünger a en quelque sorte ouvert une faille dans le mur, faille qui le séparait, dès son vivant, de tous ceux qui travaillaient, opiniâtres, à la profanation et à la banalisation de notre existence. Jünger ne nous laisse aucun vide, mais un océan d'instants accomplis, qui sont devenus poésie dans un monde qui n'est plus que bavard-communicatif.

Q.: Bon nombre d'individus pressaient encore Ernst Jünger dans ses dernières années à prendre la parole en tant qu'“écrivain politique”. Il a toujours refusé. Mais entre les lignes, dans des remarques en marges, ne s'est-il pas mêlé subtilement au tumulte du monde, à sa manière?

HS: Ernst Jünger, immédiatement après l'accession au pouvoir des nationaux-socialistes a exprimé dans de nombreuses lettres jusqu'ici impubliées son sentiment: les discours sur la politique qui sont teintés d'opinions et de convictions équivalent à une auto-mutilation pour l'homme amoureux de la musique. Jünger avait derrière lui cinq années d'immixtion polémique dans des revues ou des ouvrages collectifs. Après 1945, il s'en est tenu à son verdict sur la politique. Les défenseurs de la littérature engagée se sont dressés contre lui et Benn disait de ses tristes sires, avec mépris: “ils rampent comme des chiens devant les concepts de la politique”. De fait, Jünger n'avait que bien peu de choses à apporter à ce discours qui se disait “démocratique”. En revanche, il avait énormément de choses à dire sur ce que Heidegger nommait les “existentiaux”: la temporalité, la déréliction (Geworfenheit), la mort. Il estimait que pontifier de la philosophie à côté des urnes électorales n'était pas une activité fort productive.

Q.: Pourquoi Ernst Jünger est-il tant apprécié de nos voisins, en particulier les Français, alors que chez nous, en Allemagne, il est demeuré un écrivain “contesté”?

HS: Etre contesté n'est en soi nullement répréhensible, pour autant que l'affrontement ait vraiment lieu et qu'on ne perpétue pas à l'infini, comme en Allemagne, une procédure de tribunal d'épuration. Les Français apprécient en premier lieu, chez Jünger, le fait qu'il a tant aimé leur pays —et cela c'est sympathique— qu'il le connaît parfaitement et qu'il le regarde dans ce qu'il a de spécifique. Ils paient tribut à sa moralité, celle avec laquelle il a mené à bien sa mission fort délicate d'officier des troupes d'occupation et d'écrivain en poste à Paris entre 1940 et 1944, sans jamais nuire à son intégrité. Ils aiment la clarté de sa langue, la force qu'elle met à nous éclairer. Ils considèrent que cette langue de Jünger exprime ce que vivent les sens, tout en restant typiquement allemande. François Mitterand remarquait, dans sa laudatio pour le centième anniversaire de l'écrivain, que Jünger était resté un “homme libre”. Cela voulait dire qu'il cultivait une pensée détachée de tout poncif, une pensée pour laquelle les applaudissements des masses n'avaient aucune signification.

Q.: Ernst Jünger a-t-il suivi l'actualité politique jusqu'à son dernier jour?

HS: Ernst Jünger lisait régulièrement la presse, y compris Junge Freiheit, mais il passait rapidement sur les rubriques politiques, comme il me l'a dit plusieurs fois. Il était bien au courant de la marche du monde et plus d'une remarque moqueuse dans ses journaux atteste qu'il observait avec attention le déclin de la politique politicienne à Bonn, surtout celle des “ grands partis populaires” dont les différences ne sont qu'apparences. Mais il s'intéressait surtout aux processus généraux d'uniformisation, que toute observation fine de notre époque révèle et que son Travailleur a exposé. Ensuite, il attendait du XXIième siècle l'avènement d'une nouvelle spiritualité, dont les prémisses sont justement les processus de déblaiement que décrivent ses essais et journaux.

Q.: Quelle est la signification de l'œuvre d'Ernst Jünger pour l'avenir?

HS: Elle réside dans sa foi en l'Etre, dans sa “nouvelle théologie”, qui refuse de laisser le dernier mot à la destructivité et à la petitesse de l'homme moderne.

Q.: L'une des figures les plus importantes dans la pensée de Jünger est l'anarque. Que devons-nous en penser aujourd'hui?

HS: L'anarque est, au contraire de l'anarchiste, ne cultive pas d'idées politiques, n'est pas une personnalité qui cherche le changement radical. Le politique est pour lui une chose extérieure, une dérivation, un phénomène secondaire. L'anarque —comme l'homme qui recourt aux forêts— demeure souverain et dispose librement de soi. Il joue son propre rôle dans la société. Service et liberté ne sont pas des contraires chez lui; le sacrifice, mais aussi le suicide, appartiennent à son capital. Dans Le recours aux forêts, Jünger a décrit cette attitude: «Celui qui recourt aux forêts possède un rapport originel avec la liberté, qui, vu sur le plan temporel, s'exprime par une résistance à tous les automatismes, ce qui implique qu'il n'ait pas à tirer la conséquence que dicte généralement l'éthique, c'est-à-dire adopter le fatalisme». L'anarque n'est pas un missionnaire, armé de ses connaissances, il vit comme l'unique et sa spécificité (Der Einzige und sein Eigentum), c'est-à-dire avec l'ensemble de ses expériences, mais il brille devant tous les autres, à titre d'exemple. Peut-on dire quelque chose de plus pertinent sur la personne d'Ernst Jünger?

(entretien paru dans Junge Freiheit, n°9/1998; propos recueillis par Dieter Stein).

00:07 Publié dans Hommages | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hommages, révolution conservatrice, ernst jünger, allemagne, lettres, littérature, littérature allemande, lettres allemandes, entretiens |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook