vendredi, 19 septembre 2025

« La Rive Gauche » ésotérique de Georges Bataille et du Collège de Sociologie

« La Rive Gauche » ésotérique de Georges Bataille et du Collège de Sociologie

Cette initiative fut une expérience culturelle dont l’importance est inversement proportionnelle à sa notoriété

par Luca Gallesi

Source: https://www.barbadillo.it/124690-la-rive-gauche-esoterica...

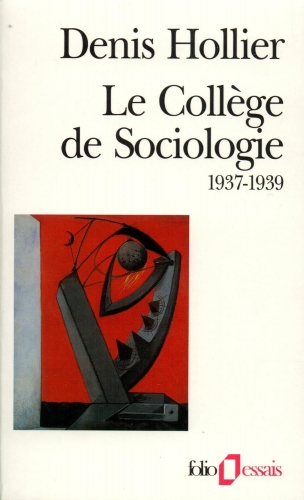

A propos d'Interroger le Sphinx. Histoire du Collège de Sociologie de Renzo Guolo, paru aux éditions Mimesis (Italie)

Vers la fin des années trente, au sein de la librairie parisienne Galeries du Livre, rue Gay-Lussac, plusieurs intellectuels de premier plan, parmi lesquels Georges Bataille, Roger Caillois et Michel Leiris, fondent le Collège de Sociologie : une association qui n’est ni un collège, ni réellement vouée à la sociologie, mais qui voudrait être une société secrète dédiée à l’étude du sacré, à la fonction des mythes et à l’action du pouvoir.

Georges Bataille, déjà reconnu comme écrivain et spécialiste de Nietzsche, considère que l’école sociologique française doit tourner son attention vers les problématiques de l’homme contemporain.

Roger Caillois, proche de René Daumal et de Georges Dumézil, estime vital d’identifier les facteurs capables de restaurer les liens entre les hommes, raison pour laquelle il oriente ses recherches vers le sacré.

Michel Leiris, comme les deux autres figures du surréalisme français, est un ethnologue très critique envers sa propre discipline, qu’il juge incapable de saisir la totalité de l’existence, contrairement à la poésie et à la littérature.

Rapidement tombée dans l’oubli, tant à cause de sa brièveté que de l’avènement de la guerre mondiale, cette initiative fut, en réalité, une expérience culturelle dont l’importance est inversement proportionnelle à sa notoriété, comme le raconte Renzo Guolo dans son essai Interroger la Sphinx. Histoire du Collège de Sociologie (Mimesis, 376 p., 26 €). En explorant les parcours intellectuels, académiques et artistiques des fondateurs, Guolo met en lumière l’absolue singularité d’un groupe ayant courageusement mené une aventure exemplaire dans le monde politique et culturel du 20ème siècle, impliquant de nombreux protagonistes de l’époque.

Aux trois noms déjà cités, il faut ajouter, parmi les fondateurs, Jules Monnerot, qui fut en réalité le véritable concepteur de l’initiative et celui qui en a choisi le nom, mais qui ne prit ensuite pas part aux activités ultérieures, sans doute volontairement effacé en raison de son adhésion déclarée au fascisme français, ce qui n’est pas totalement incompréhensible.

Georges Bataille, Roger Caillois et Michel Leiris.

En effet, lorsqu’on évoque des sociétés secrètes – ou même des Ordres monastico-chevaleresques – s’opposant au matérialisme de la société de consommation, la pensée se tourne spontanément vers des mouvements et cénacles d’extrême droite, qui fleurissaient alors à travers l’Europe. Or, ici, nous sommes face à des figures de la culture et de la politique issues presque toutes de la gauche, parfois même de l’extrême gauche, fascinées par l’attrait envoûtant des zones d’ombre du pouvoir. Chez tous, on trouve l’ardent désir d’une « nouvelle aristocratie », fondée sur une grâce mystérieuse, et non sur le travail ou l’argent. Caillois va jusqu’à considérer comme sain « de désirer le pouvoir sur les âmes ou sur les corps, par prestige ou tyrannie », pour forger un nouvel « environnement ». Bataille, quant à lui, affirme que « seuls l’armée et la religion peuvent répondre aux aspirations les plus profondes des hommes ».

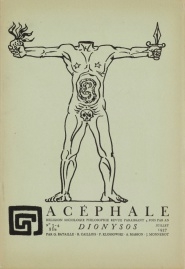

Connus pour leur radicalisme anticonformiste, Bataille, Caillois et Leiris partagent une amitié et une affinité spirituelle scellées dans l’expérience artistique et littéraire du surréalisme, ainsi que dans l’aventure politico-ésotérique de revues révolutionnaires telles que Contre-Attaque et Acéphale. L’objectif affiché du Collège de Sociologie est de dépasser l’académisme de la sociologie officielle, « en réglant leurs comptes avec les gardiens académiques de cette science humaine et l’hégémonie qu’ils y exercent », qui se figent dans l’analyse des civilisations passées. Il s’agit d’affronter, au contraire, « des questions brûlantes mais urgentes à comprendre, telles que le fascisme et le communisme, avec leur emprise sur la société, leur caractère d’organisations de mobilisation totale, leur nature à la fois politique et religieuse ».

Au final, l’histoire de ce cénacle d’intellectuels privilégiés s’achève par le retour de tous ses animateurs à la littérature, qu’ils avaient dédaigneusement quittée à la recherche d’un sens à la vie ne pouvant se trouver que dans l’action et la redécouverte du sacré. Leur aventure semble aujourd’hui à des années-lumière des préoccupations de l’intelligentsia actuelle, davantage soucieuse de ses apparitions sur les réseaux sociaux et dans les talk-shows que prête à affronter le scandale et la difficulté d’approfondir les grandes questions de l’existence humaine. Il demeure cependant la consolation de leur exemple et de leurs tentatives, qu’on les partage ou non, de s’engager pour affronter la réalité de leur temps, sans se soucier d’être, ni même de paraître, du côté des justes.

19:48 Publié dans Livre, Livre, Philosophie, Sociologie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, sociologie, livre, surréalisme, collège de sociologie, jules monnerot, georges bataille, michel leiris, roger caillois |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 22 décembre 2024

La défense de la dialectique hégélienne par Bataille

La défense de la dialectique hégélienne par Bataille

Troy Southgate

Source: https://troysouthgate.substack.com/p/batailles-defence-of...

Les premiers écrits de Georges Bataille révèlent, en particulier, une profonde aversion pour la manière dont la dialectique hégélienne s’était de plus en plus imbriquée dans l’idéologie marxiste. Du moins en ce qui concerne l’interprétation ordinaire de Hegel, car pour Bataille, la réconciliation des contraires aboutit à quelque chose de progressiste et est donc en contradiction flagrante avec sa propre glorification de la matière vile.

Prenant la matière comme point de départ, Bataille rejette le matérialisme plus pragmatique qui s’était infiltré dans la théorie marxiste, en raison de sa tendance à construire un édifice scientifique. Le matérialisme bas de Bataille, en revanche, ne peut être réduit à des systèmes scientifiques ou politiques parce que, selon lui, ces techniques structurelles trouvent profondément inconfortables les questions relatives à la saleté, à la dégénérescence et à la décomposition. Marx, malgré la transformation ultérieure de ses idées en stalinisme et en maoïsme, entretenait une vision distinctement utopique et peut-être même idéaliste de l’avenir, vision qui a peu de points communs avec la fascination étrange de Bataille pour la fange, les excréments et la putréfaction.

Pour revenir à la question de la dialectique hégélienne, si le couplage d’un négatif (thèse) avec un positif (antithèse) mène simplement à quelque chose de progressiste (synthèse), la notion batailleenne de matière vile est complètement perdue. En d’autres termes, bien que le marxisme insiste sur l’importance du matérialisme et le revendique comme sien, sa forte dépendance à Hegel conduit inévitablement, selon Bataille, à une dilution de ce qui est négatif. Cela se traduit par une pâle imitation du matérialisme lui-même. Bataille soutient que le marxisme, sans les réalités brutales des mouches, des excréments et des fornications, déraille du processus d’hétérodoxie et échoue ainsi à débarrasser la société capitaliste de ses valeurs bourgeoises.

C’est peut-être ici que la philosophie de Bataille commence à s’approcher de l’extrémité plus « radicale » du primitivisme. Bien qu’il semble logique de suggérer que l’effondrement de la civilisation moderne entraînerait une régression technologique, Bataille aurait sans doute considéré les tentatives de conserver un semblant de mécanisation dans un contexte primitiviste de la même manière qu’il voyait la dialectique communiste: comme une trahison du matérialisme, forçant un pacte impardonnable avec le diable hégélien. Même l’interprétation matérialiste de l’histoire, aurait-il soutenu, échoue en fin de compte à surmonter l’idée même d’histoire.

On peut détecter une perspective similaire dans la proposition économique de Bataille, selon laquelle l’idée marxiste absurde de « libération » par le travail devrait être remplacée par l’événement « orgiaque » du potlatch tribal et, par conséquent, par la destruction de la richesse en tant que telle. En même temps, on peut se demander si la réalisation d’un négatif batailleen réussi ne finit pas par se contredire en devenant un positif aux yeux de ses protagonistes.

21:33 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : hegel, georges bataille, philosophie, dialectique, matérialisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook