dimanche, 14 septembre 2025

Un hapax institutionnel

Un hapax institutionnel

par Georges Feltin-Tracol

Au matin du 12 juillet 2025 au terme d’une dizaine de jours d’âpres négociations dans une salle réservée de l’hôtel Hilton de Bougival dans les Yvelines à l’Ouest de Paris, est signé un accord supposé régler la question néo-calédonienne.

Les représentants de la République hexagonale et les membres des délégations indépendantistes et loyalistes adoptent «Le pari de la confiance», un texte de treize pages… Paris se félicite de manière prématurée de cette belle unanimité. Or, à la mi-août, les indépendantistes du FLNKS (Front de libération nationale kanak et socialiste) désavouent leurs émissaires et rejettent le document. Cette décision provoque une profonde division interne: une faction, l’Union nationale pour l’indépendance, qui rassemble le Palika (Parti de libération kanak) et l’UPM (Union progressiste en Mélanésie), continue à le défendre.

Au-delà des simples commentaires politiques d’approbations ou de reproches, les juristes et les constitutionnalistes s’interrogent sur ce projet riche en créativités juridiques. Cependant, ces innovations prolongent les précédentes avancées par les accords de Matignon en 1988 et de Nouméa en 1998. Dans le cadre du titre XIII de la Constitution, la Nouvelle-Calédonie bénéficie déjà du statut unique de « Pays d’outre-mer », statut qui permet maintes dérogations au droit commun.

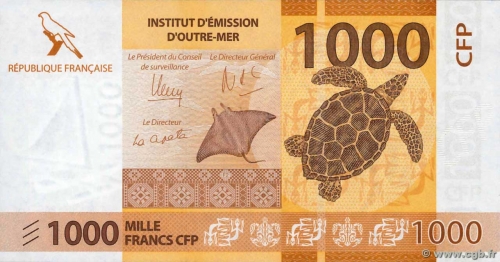

Tous les Français présents sur le « Caillou » de manière durable et continue ne peuvent pas voter à toutes les élections, surtout s’ils viennent de métropole. Seuls des citoyens calédoniens ont le droit de participer aux scrutins provinciaux et aux référendums d’autodétermination. Cette citoyenneté calédonienne officielle accorde aussi une préférence régionale aux emplois locaux. Par ailleurs, un touriste français originaire de Bordeaux doit remplir dans l’avion un formulaire d’entrée sur le territoire néo-calédonien. Arrivé sur l’archipel océanien, il doit ensuite changer ses euros en francs CFP (Communauté française du Pacifique).

Assemblée territoriale qui vote des « lois du pays » différentes des lois françaises, le Congrès de la Nouvelle-Calédonie élit à la proportionnelle un gouvernement collégial autonome. Un Sénat coutumier émanant des tribus autochtones n’applique pas la parité hommes – femmes. Enfin, trois provinces (Nord, Sud et îles Loyauté) dotées chacune de leur propre gouvernement autonome, se partagent l’archipel.

L’accord de Bougival comporte toute une dimension économique. La quasi-guerre civile du printemps 2024 et le déclin de l’activité du nickel (20 à 30% des réserves mondiales) ont accéléré la faillite des entreprises et la fermeture des boutiques commerciales. Le chômage explose dans l’archipel alors que s’effondrent les services publics. Faute de personnel médical qualifié et volontaire, les unités d’urgence ferment dans la « Brousse », en zone rurale. Paris est prêt à verser de larges subventions qui, pour l’heure en raison de l’incertitude politique, restent hypothétiques.

Le document né à Bougival envisage que la loi fondamentale de la Nouvelle-Calédonie qui se réfère à la fois aux valeurs républicaines, kanak et océaniennes, intègre la Constitution de 1958. Le projet rectifie le nombre d’élus par rapport au nombre d’habitants et accorde une plus large autonomie, y compris fiscale, aux trois provinces. Il confirme le rôle du Sénat coutumier et entérine les aires coutumières elles-mêmes divisées en districts coutumiers et en tribus dont les délimitations territoriales ne coïncident pas avec les limites administratives provinciales. Il existe en effet sur l’archipel près d’une trentaine de langues vernaculaires dites kanak. Enfin perdure le statut civil personnel particulier chez les Kanak.

La nouveauté majeure repose sur la formation d’un « État de Nouvelle-Calédonie » inscrit donc dans la constitution française et reconnu sur le plan diplomatique par les autres puissances étatiques. Le transfert des compétences régaliennes (justice, défense, monnaie, relations extérieures, etc.) dépend d’un vote à la majorité qualifiée des trois cinquièmes du Congrès néo-calédonienne, puis d’une procédure référendaire locale. L’existence de cet État signifie l’établissement d’une nationalité néo-calédonienne subordonnée à la nationalité française.

La présence de cet État néo-calédonien au sein de la République française rend bien perplexe les spécialistes. Certains évoquent le cas des protectorats marocain et tunisien au temps de l’Afrique française du Nord. D’autres rappellent les liens étroits entre la France et la principauté de Monaco, pourtant membre de l’ONU et du Conseil de l’Europe. Le ministre d’État, équivalent monégasque du chef du gouvernement, est un haut-fonctionnaire français nommé par le prince régnant devant lequel il jure fidélité. Ces quelques exemples n’emportent pas la conviction.

L’État de Nouvelle-Calédonie serait une forme originale de condominium. Est un condominium quand au moins deux États exercent sur le même territoire une souveraineté non pas partagée, mais conjointe. Ainsi, entre 1906 et 1980, un archipel voisin de la Nouvelle-Calédonie, les Nouvelles-Hébrides (le futur Vanuatu) bénéficiait-il de ce statut de condominium entre la France et le Royaume Uni. De 1899 à 1956, le Soudan fut un condominium anglo-égyptien. Au milieu de la Bidassoa, un cours d’eau au Pays basque, se trouve l’île des Faisans (ou île de la Conférence - photo, ci-dessous) qui appartient à la France un semestre et à l’Espagne le semestre suivant. Ces cas sont des condominiums externes.

L’accord de Bougival implique plutôt un condominium interne entre la République et cet État de Nouvelle-Calédonie, soit un fait unique en droit. Il s’agit par conséquent d’un hapax institutionnel. Chose dite une seule fois, un hapax désigne en droit et en linguistique une occurrence unique.

Malgré ses originalités institutionnelles, l’accord du 12 juillet 2025 se déploie dans un déplorable carcan républicain universaliste et individualiste. La modernité tardive affecte les structures traditionnelles coutumières kanak et incite au désœuvrement d’une jeunesse peu motivée. Pourquoi par exemple les négociateurs n’ont-ils pas dissocié la nationalité calédonienne de la nationalité française ? Pourquoi n’ont-ils pas accepté officiellement le fait communautaire ? N’aurait-il pas été plus judicieux d’envisager une citoyenneté néo-calédonienne de nationalité kanak, de nationalité wallisienne (ou océanienne) et de nationalité française ? Le principe funeste de l’unité du peuple française sur des critères contractualistes favorise une nouvelle fois un désordre prévisible. Imprégnée des idéaux des funestes « Lumières », l’idéologie républicaine hexagonale n’est-elle pas d’essence chaotique ?

GF-T

- « Vigie d’un monde en ébullition », n° 166, mise en ligne sur Synthèse nationale le 12 septembre 2025.

15:50 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, nouvelle-calédonie, océan pacifique, france |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 27 octobre 2024

L’Outre-mer ne répond plus

L’Outre-mer ne répond plus

par Georges Feltin-Tracol

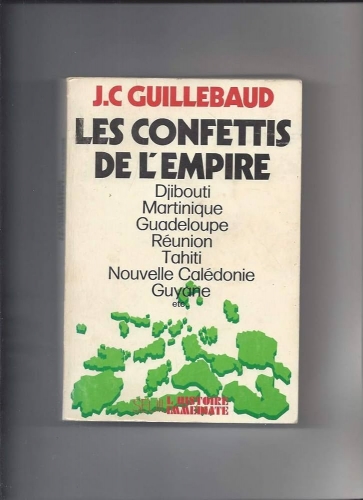

En 1976, Jean-Claude Guillebaud publiait aux éditions du Seuil dans la collection « L’histoire immédiate » Les confettis de l’empire. Son enquête portait sur les derniers vestiges de l’ancien empire colonial français, à savoir les possessions ultra-marines bientôt dénommées DOM – TOM (départements et territoires d’Outre-mer).

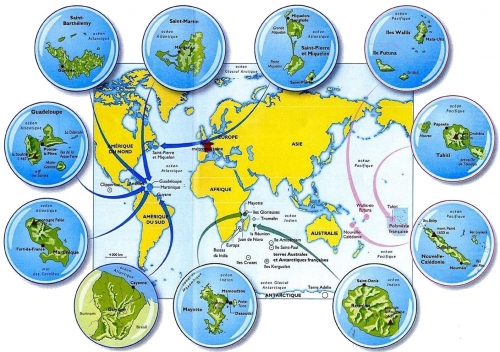

Hormis l’Asie, la France est présente sur tous les autres continents sous la forme insulaire, à l’exception de la Guyane en Amérique du Sud et de la Terre-Adélie en Antarctique. Par le jeu des ZEE (zones économiques exclusives), Paris détient derrière les États-Unis d’Amérique le deuxième domaine maritime mondial. À l’encontre d’une idée reçue, ce n’est pas la Fédération de Russie qui compte le plus grand nombre de fuseaux horaires (onze continus), mais la France avec treize (discontinus) !

Ce constat contredit par conséquent la vision d’une France « tellurocratique ». Elle détient de solides atouts en matière de thalassopolitique. Pour combien de temps encore? En effet, la présence d’Emmanuel Macron bouleverse la donne en Outre-mer. Longtemps chasse gardée de la gauche socialo-communiste et des gaullistes (Michel Debré, maire d’Amboise en Indre-et-Loire est de 1963 à 1988 député de La Réunion), les territoires ultra-marins adoptent une variété de pratiques protestataires. Au moment des Gilets Jaunes en 2018 – 2019, La Réunion dans l’océan Indien et l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon dans l’Atlantique Nord deviennent des foyers virulents des revendications. Pendant la crise covididienne, la Martinique et la Guadeloupe se caractérisent par un taux élevé de refus de vaccination des personnels soignants qui perdent leur travail. L’élection présidentielle de 2022 confirme l’adhésion des populations locales aux candidats d’opposition. Au premier tour, Jean-Luc Mélenchon arrive en tête en Martinique (53,10 %), en Guadeloupe (56,16 %), en Guyane (50,59 %) ou à La Réunion (40,26 %). Au second tour, Marine Le Pen remporte 69,60 % en Guadeloupe, 60,87 % en Martinique, 59,56 % à La Réunion, 55,42 % à Saint-Martin et Saint-Barthélémy ou 59,10 % à Mayotte.

Aux législatives de 2022, les Antilles envoient plusieurs élus qui siègent ensuite au GDR (Groupe républicain et démocrate) aux côtés des communistes ou au groupe centriste charnière LIOT (Libertés, indépendants, outre-mer et territoires). Ainsi la Polynésie française élit-elle trois députés indépendantistes. Les législatives anticipées de 2024 confirment cette tendance même si les indépendantistes polynésiens perdent deux sièges au profit des autonomistes et des macronistes. Les deux premiers députés du Rassemblement national proviennent de Mayotte et de La Réunion.

À la différence du gouvernement de Gabriel Attal qui avait placé l’Outre-mer sous l’autorité du ministère de l’Intérieur, le gouvernement de Michel Barnier a mis les affaires ultra-marines sous la tutelle directe de Matignon. Le sénateur Les Républicains du Rhône et ancien maire d’Oullins, François-Noël Buffet, en est le titulaire. On n’aimerait pas être à sa place tant la situation de l’Outre-mer est explosive.

Fragilisée par un afflux migratoire constant venu des Comores et désormais d’Afrique orientale, Mayotte est en proie à une insécurité endémique. Le maintien de l’ordre public y est problématique. Plus de la moitié de la population est dorénavant étrangère. En outre, l’archipel mahorais connaît des pénuries d’eau potable fréquentes et sort à peine d’une épidémie de choléra. La dégradation des conditions sanitaires y est manifeste.

Toujours dans l’océan Indien, le Royaume-Uni vient de rétrocéder à l’île Maurice la souveraineté effective des îles Chagos qui gardent néanmoins une base militaire stratégique étatsunienne. L’État malgache souhaiterait que la France s’en inspire pour céder les Îles éparses situées dans le canal du Mozambique ou au large de Madagascar. Or, contrairement aux Chagos où les habitants ont été déportés, Europa, Bassas da India, Juan de Nova, Tromelin et les Glorieuses sont inhabitées. Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes ne s’y applique pas, à moins de faire voter les espèces animales et florales locales…

Dans les Antilles, la Martinique est en proie à des violences nocturnes. À la fin du mois d’août 2024 surgit une vive agitation (incendie d’entreprises, pillage des boutiques, affrontements avec les policiers et les gendarmes) contre les effets de l’inflation et le coût élevé de la vie quotidienne. Les biens de première nécessité coûtent 40% de plus qu’en métropole sans oublier que 80% des produits parviennent par la voie maritime. Le préfet réplique par l’imposition d’un couvre-feu et l’interdiction de toutes manifestations. Par ailleurs, le Conseil d’État vient d’annuler une délibération de l’assemblée de Martinique qui entérinait l’usage administratif de la langue créole martiniquaise. Ces tensions rappellent la protestation de la Guadeloupe en 2009 contre la « Pwofitasyon » (l'exploitation outrancière). Pour quels résultats ? De nombreuses promesses et un déversement supplémentaire de subventions publiques considérables.

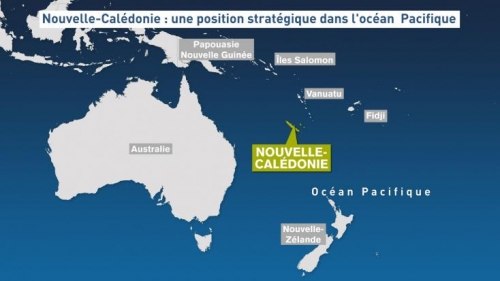

La situation demeure enfin inquiétante en Nouvelle-Calédonie. Le projet de loi constitutionnelle de lever le gel du corps électoral au printemps dernier plonge le « Caillou » dans une ambiance de guerre civile larvée. Les accords de Nouméa de 1998 interdisent aux citoyens français installés en Nouvelle-Calédonie après cette date de s’exprimer aux référendums d’autodétermination et aux élections provinciales. Les Kanak craignent un « grand remplacement démographique » de la part des Européens sans se faire accuser de racisme, de xénophobie et de complotisme. Tenu en pleine période covididienne le 12 décembre 2021, le troisième référendum donne 96,50% de non à l’indépendance, mais l’abstention assumée des indépendantistes monte à 56,13%. Le 7 juillet dernier, pour la première fois depuis 1988 un indépendantiste kanak, Emmanuel Tjibaou, fils de Jean-Marie Tjibaou, co-signataire des accords de Matignon en 1988, accède au Palais-Bourbon grâce aux électeurs de la seconde circonscription de la Nouvelle-Calédonie qui s’étend à l’ensemble du territoire moins le grand Nouméa et les îles Loyauté. Le 24 septembre 2024, fête de la citoyenneté calédonienne, les responsables kanak proclament la souveraineté des chefferies sur leurs territoires coutumiers. Il faut comprendre d’abord un territoire, et donc un ancrage géographique, un enracinement, ensuite, une population structurée dans un réseau de relations organisées, au-dessus duquel se trouve le grand chef coutumier et, enfin, des alliances au-delà des seules limites foncières. N’est-ce pas un exemple à travailler ?

Les violences, les pillages et les barrages édifiés sur les principaux axes routiers de l’île plongent la Nouvelle-Calédonie dans un profond marasme économique. On observe une augmentation des départs de familles européennes vers la métropole. Outre un contexte politique instable, les activités économiques de cet archipel redoutent la faillite annoncée de l’industrie du nickel, premier pourvoyeur des revenus. Ancienne ministre macronienne et présidente de la province Sud, Sonia Backès défend la fédéralisation régionale de la Nouvelle-Calédonie dans une perspective de partition. Or la partition n’est pas une solution valable. On le voit bien avec la séparation de Mayotte du reste des Comores qui attire volontiers les Comoriens paupérisés.

Département aux infrastructures déficientes, la Guyane se confronte à deux problèmes: le vandalisme écologique dû aux garimpeiros, les orpailleurs illégaux, et une arrivée massive d’étrangers clandestins venus du Surinam et du Brésil. Il est courant de rencontrer à Cayenne des immigrés syriens ou afghans. Des réseaux de passeurs transnationaux poussent les candidats au voyage à arriver au Brésil qui n’impose aucun visa. Les migrants franchissent ensuite la frontière franco-brésilienne. Leur venue attise des tensions communautaires dans un territoire déjà marqué par une forte insécurité.

Des puissances étrangères (États-Unis, Chine, Russie, Australie, Azerbaïdjan) attisent enfin le sentiment anti-français dans les derniers « confettis » de l’Hexagone. Elles encouragent au départ définitif des Français de ces portions ultra-marines. On peut bien sûr souhaiter l’indépendance de ces possessions extra-métropolitaines. Mais, sans l’approbation référendaire des peuples concernés, cela risque d’être difficile sauf si la France sombre dans des déficits abyssaux qui la rendront moins attractive pour les populations ultra-marines. Paris ne tient plus ses périphéries. La faute à une république une et indivisible qui assassine toute solution ethno-différencialiste réaliste. Il serait temps de fonder une VIe République, une république fédérale et plébiscitaire des peuples autochtones de France.

GF-T

- « Vigie d’un monde en ébullition », n° 130, mise en ligne le 22 octobre 2024 sur Radio Méridien Zéro.

13:51 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : dom-tom, guyane, nouvelle-calédonie, france d'outre-mer, mayotte |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook