mardi, 02 septembre 2025

Les droits de douane de Trump - L'UE aurait dû prendre exemple sur l'Inde

Les droits de douane de Trump

L'UE aurait dû prendre exemple sur l'Inde

Thomas Röper

Source: https://anti-spiegel.ru/2025/die-eu-haette-sich-ein-beisp...

Dans le conflit sur les droits de douane, l'UE a cédé devant Trump et a accepté un accord ruineux, que les médias et les politiciens célèbrent même, car cet accord aurait évité le pire. L'Inde voit les choses différemment et s'oppose aux exigences de Trump.

Fin juillet, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a capitulé sans raison devant le président américain et a accepté un accord ruineux pour l'UE, selon lequel les entreprises américaines peuvent vendre leurs marchandises en franchise de droits dans l'UE, tandis que la plupart des exportations de marchandises de l'UE vers les États-Unis seront désormais soumises à un droit de douane de 15%. Ursula von der Leyen a également promis à Trump d'acheter aux États-Unis pour 750 milliards de dollars de gaz liquéfié, de pétrole et de combustibles nucléaires d'ici la fin de son mandat. En outre, l'UE investira 600 milliards de dollars supplémentaires aux États-Unis dans les années à venir.

La capitulation de l'UE devant Trump

Il s'agit là d'une capitulation totale de l'UE devant Trump, qui sera ruineuse pour l'économie européenne, déjà mise à mal par l'explosion des prix de l'énergie suite au refus du pétrole et du gaz russes. L'Allemagne est en récession depuis des années et les autres pays de l'UE ne se portent guère mieux. Les droits de douane et l'obligation d'acheter à l'avenir du pétrole et du gaz de fracturation hydraulique coûteux porteront un nouveau coup à l'économie.

Malgré cela, les médias allemands, prétendument si critiques, s'efforcent de minimiser la catastrophe. Le magazine Der Spiegel, par exemple, s'est une fois de plus complu dans son rôle de porte-parole de la Commission européenne et a publié le 24 août un article intitulé « Accord douanier entre l'UE et les États-Unis – Ursula von der Leyen se défend et parle d'un « accord solide, même s'il n'est pas parfait » avec Trump », dans lequel Der Spiegel reprenait sans aucune critique les propos d'Uschi von der Leyen. Cet article n'avait rien à voir avec du journalisme, il s'agissait plutôt de la publication d'un communiqué de presse de la Commission européenne.

Le 26 août, Der Spiegel a publié une chronique intitulée « Déclaration commune sur l'accord douanier – Un adieu à l'Occident », qui semblait certes un peu plus critique, mais qui, dans le fond, suivait également l'argumentation de la Commission européenne, car toutes les critiques exprimées dans la chronique à l'égard de l'accord ont été balayées dès le début de l'article par ces phrases:

« Certes, von der Leyen a raison de dire que les États membres de l'UE n'avaient guère d'autre choix que de céder à Trump en raison de leur faiblesse militaire et économique. Et il est également vrai que la confédération d'États a obtenu de meilleures conditions que des pays plus petits comme la Suisse ou la Malaisie. »

Il semble logique qu'une guerre commerciale avec les États-Unis aurait été pire pour l'UE que cet accord. Mais, dans le fond, c'est absurde, même si cela semble logique, or ça ne l'est pas. La raison en est que la guerre commerciale aurait touché les États-Unis aussi durement, voire plus durement, que l'UE.

Il ne faut pas oublier que l'UE, en tant qu'économie nationale mesurée en termes de PIB selon la parité de pouvoir d'achat (PPA), qui doit être utilisée pour comparer les économies nationales, est aussi grande que les États-Unis, car les deux ont un PIB légèrement supérieur à 29.000 milliards de dollars. L'UE aurait donc pu se montrer plus confiante, mais elle est un vassal des États-Unis qui doit dire « oui » à tout.

L'Inde montre comment faire

Selon la PPA, l'Inde a un PIB de 14.600 milliards de dollars, soit à peine la moitié de celui des États-Unis. Néanmoins, l'Inde ne s'est pas laissée intimider par Trump lorsqu'il a menacé fin juillet de déclencher une guerre commerciale avec des droits de douane punitifs de 25%, ce qui signifie un droit de douane total de 50 % sur les marchandises indiennes. Trump a lancé un ultimatum à l'Inde: soit elle cesse d'acheter du pétrole russe, soit elle sera sanctionnée par des droits de douane.

J'ai immédiatement supposé que l'Inde ne se laisserait pas intimider par Trump, car premièrement, le gouvernement indien est trop sûr de lui, deuxièmement, renoncer au pétrole russe nuirait davantage au pays que les droits de douane de Trump, troisièmement, parce qu'il mène délibérément une politique neutre et ne veut se laisser instrumentaliser par aucune grande puissance, et quatrièmement, parce qu'il aurait de gros problèmes avec les agriculteurs indiens s'il ouvrait le marché indien aux denrées alimentaires américaines, comme l'exige Trump.

Les droits de douane sont entrés en vigueur mercredi, l'Inde ne s'est pas laissée intimider par Trump. L'UE aurait pu s'en inspirer, car elle est économiquement beaucoup plus forte que l'Inde.

Les déclarations faites ces derniers jours par l'Inde sont intéressantes. Samedi, le ministre indien des Affaires étrangères a déclaré que New Delhi avait fixé des limites claires dans les négociations commerciales en cours avec les États-Unis, malgré la menace de droits de douane punitifs pouvant atteindre 50 %. Il a insisté sur la protection des agriculteurs et des petits producteurs du pays. Il a également déclaré que l'incertitude croissante à l'échelle mondiale ramenait l'attention sur les « partenaires fiables et stables ». Nul besoin d'être devin pour comprendre qu'il faisait principalement référence à la Russie, avec laquelle les échanges commerciaux de l'Inde ne cessent d'augmenter à des conditions avantageuses pour les deux parties.

Fin juillet, Trump s'était exprimé de manière très désobligeante à l'égard de l'Inde et de son économie, qu'il avait qualifiée de « morte ». Comme Trump cherche également à se rapprocher du Pakistan, ennemi juré de l'Inde, le Premier ministre indien est manifestement en colère contre lui. Selon les médias, Trump aurait tenté à quatre reprises d'appeler le Premier ministre indien dans les derniers jours avant l'entrée en vigueur des droits de douane contre l'Inde, mais celui-ci n'aurait pas répondu à ses appels.

Cela montre également qu'il est tout à fait possible de montrer de la confiance en soi face à Trump et de ne pas tout accepter de lui, comme le font l'UE et ses États membres.

De plus, le ministre indien de la Défense a annulé un voyage aux États-Unis. Cela met en péril les commandes indiennes auprès des entreprises d'armement américaines, pour lesquelles les États-Unis se sont longtemps battus, car la Russie est traditionnellement le principal partenaire de l'Inde dans le domaine de l'armement.

On voit donc que tous les discours des politiciens européens et des médias allemands selon lesquels l'accord avec Trump n'est certes pas formidable, mais préférable à une guerre commerciale, sont absurdes. L'UE aurait pu tenter le coup, mais comme elle est – je me répète – un vassal des États-Unis, elle se laisse actuellement ruiner par Trump et le remercie même pour cela.

Pas étonnant que plus personne dans le monde ne prenne l'UE au sérieux...

Qui est Thomas Röper?

Thomas Röper, né en 1971, est un expert de l'Europe de l'Est qui a occupé des postes de direction et de conseil d'administration dans des sociétés de services financiers en Europe de l'Est et en Russie. Il vit aujourd'hui à Saint-Pétersbourg, sa ville d'adoption. Il réside en Russie depuis plus de 15 ans et parle couramment le russe. Son travail critique des médias se concentre sur l'image (médiatique) de la Russie en Allemagne, la critique de la couverture médiatique occidentale en général et les thèmes de la politique (géopolitique) et de l'économie.

17:21 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, inde, états-unis, donald trump, sanctions, tarifs douaniers, russie, europe, affaires européennes, union européenne |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 25 août 2025

La stratégie globale derrière les droits de douane américains selon Stephen Miran

La stratégie globale derrière les droits de douane américains selon Stephen Miran

Par Domenico Moro

Source: https://comedonchisciotte.org/la-strategia-globale-dietro...

Les droits de douane marquent le deuxième mandat de Donald Trump. Cependant, le président américain affiche une attitude hésitante en matière de droits de douane, menaçant de les augmenter ou de les suspendre, puis à nouveau de les augmenter ou de les diminuer.

Si nous voulons comprendre les causes profondes des droits de douane et du comportement hésitant de Trump, nous devons nous détacher du contingent et essayer de comprendre quelle est la stratégie globale.

À cet égard, nous devons nous référer à Stephen Miran, qui est le stratège de la politique douanière et qui est actuellement président du Council of Economic Advisor, un organisme interne au Bureau exécutif du président des États-Unis, dont la tâche est de conseiller le président sur les questions économiques. Au cours du premier mandat de Trump, Miran a été conseiller principal au ministère du Trésor, puis stratège principal chez Hudson Bay Capital Management, un grand investisseur institutionnel au sein du Trump Media & Technology Group, qui gère également la plateforme Truth Social.

Nous devons notamment nous référer à un texte de Miran qui constitue le manifeste de la politique douanière, A User's Guide to Restructuring the Global Trading System (Guide de l'utilisateur pour la restructuration du système commercial mondial), publié par Hudson Bay en novembre 2024, parallèlement à la victoire de Trump.

Introduction

Commençons donc par voir ce que dit ce texte. Miran commence par attribuer à la surévaluation du dollar la raison du déficit commercial extérieur et du déclin de l'industrie manufacturière américaine. Miran se propose d'identifier les outils permettant de remédier à ces problèmes. L'outil unilatéral le plus important est celui des droits de douane qui, contrairement à l'opinion courante, n'augmentent pas nécessairement l'inflation. En effet, lorsque les droits de douane ont été augmentés en 2018-2019, pendant le premier mandat de Trump, il n'y a pas eu d'augmentation notable de l'inflation, notamment parce que les droits de douane ont été compensés par le renforcement du dollar.

Un autre instrument consiste à abandonner la politique du dollar fort. La surévaluation du dollar a, d'une part, créé des déficits commerciaux de plus en plus importants et, d'autre part, pénalisé l'industrie manufacturière américaine au profit du secteur financier. Cela ne signifie toutefois pas qu'il faille abandonner le rôle du dollar comme monnaie de réserve, mais qu'il faut trouver des moyens de conserver aux États-Unis une partie des avantages que les autres pays tirent de la fourniture de réserves. Au partage des coûts liés à la fourniture des actifs de réserve s'ajoute celui des coûts du parapluie de sécurité que les États-Unis fournissent à leurs alliés.

Les bases théoriques

Miran établit un lien entre le déclin de l'industrie manufacturière américaine, dû à la surévaluation du dollar, et la dégradation des communautés où existaient auparavant des centres industriels. À la suite de la désindustrialisation, de nombreuses personnes deviennent dépendantes de l'aide sociale et de la drogue ou sont contraintes de se déplacer vers des régions plus prospères. Au départ, on estimait à 2 millions le nombre d'emplois perdus, mais de nombreux emplois qui, bien que n'étant pas liés à l'industrie manufacturière, dépendaient de celle-ci ont également été supprimés. La perte de l'industrie manufacturière a également un impact sur la sécurité des États-Unis, souligne Miran, car ce secteur est nécessaire pour contrer l'essor non seulement économique mais aussi militaire de la Chine et de la Russie : « Si vous n'avez pas de chaînes de production pour fabriquer des armes et des systèmes de défense, vous n'avez pas non plus de sécurité nationale. Comme l'a déclaré le président Trump : « Si vous n'avez pas d'acier, vous n'avez pas de pays » (1).

Mais, se demande Miran, pourquoi le dollar ne se déprécie-t-il pas en présence de déficits commerciaux importants, permettant ainsi de rééquilibrer la balance commerciale ? Normalement, les devises devraient s'adapter à long terme à la balance commerciale: si un pays enregistre un déficit commercial prolongé, sa devise se déprécie, ce qui entraîne une augmentation des exportations et une diminution des importations, afin de rééquilibrer la balance commerciale. Un autre aspect important est la notion d'équilibre financier. Selon cette conception, les devises s'ajustent jusqu'à inciter les investisseurs à détenir des actifs libellés dans différentes devises.

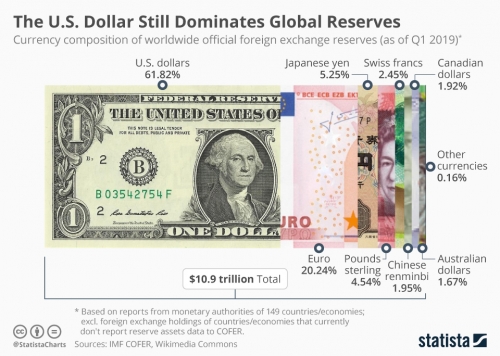

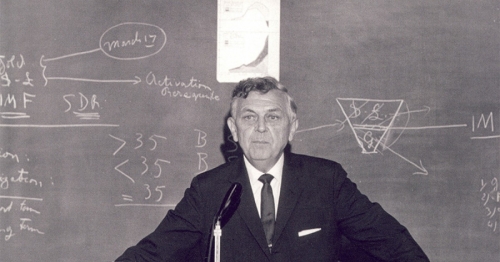

Ces mécanismes ne fonctionnent toutefois pas si la monnaie nationale est une monnaie de réserve, comme c'est le cas du dollar. Étant donné que les États-Unis fournissent des actifs de réserve au monde entier, la demande de dollars et de titres d'État américains (UST) ne dépend ni de la balance commerciale ni de l'optimisation des gains financiers. Ces actifs sont détenus à l'échelle mondiale davantage pour des raisons politiques que pour optimiser les gains. Comme l'a déclaré l'économiste belge Robert Triffin (photo), les actifs de réserve sont une fonction du commerce et de l'épargne mondiale, et non de la balance commerciale ou des rendements des titres du pays qui détient la monnaie mondiale.

Les États-Unis supportent donc ce déficit non pas parce qu'ils importent trop, mais parce qu'ils doivent exporter des UST afin de fournir des actifs de réserve et de faciliter la croissance mondiale. Plus le PIB américain diminue par rapport au PIB mondial, plus le déficit est difficile à soutenir. Toujours selon Triffin, il arrive un moment où le déséquilibre économique devient si important qu'il menace le statut de monnaie de réserve internationale. Cependant, malgré la réduction de leur part dans le PIB mondial de 40 % dans les années 1960 à 26 % aujourd'hui, les États-Unis sont encore loin de ce danger, car il n'existe aucune alternative au dollar, ni le yuan renminbi chinois, qui ne répond pas aux critères requis d'une monnaie internationale, tels que la convertibilité totale, ni l'euro, étant donné que l'économie de la zone euro s'est davantage contractée que celle des États-Unis au cours des dernières décennies.

Face au relatif recul de l'économie américaine, la structure actuelle des droits de douane américains – 3 % en moyenne, contre 5 % pour l'UE et 10 % pour la Chine – semble adaptée aux caractéristiques d'une époque très différente de la nôtre, où les États-Unis devaient assumer la charge de relancer l'économie européenne et japonaise après la guerre et de créer des alliances contre l'URSS.

Miran identifie alors les conséquences d'être une nation détentrice d'actifs de réserve.

La possibilité d'emprunter à bon marché. En réalité, les États-Unis n'empruntent pas nécessairement moins cher que les autres pays, mais ils peuvent emprunter davantage sans que les taux d'intérêt augmentent.

Une monnaie plus forte. La demande de réserves fait monter le dollar bien plus haut qu'il ne le devrait selon la balance commerciale, ce qui le surévalue. Cela se produit surtout en période de crise, car les investissements en dollars sont les plus « sûrs ». C'est pourquoi l'emploi dans le secteur manufacturier baisse considérablement aux États-Unis pendant une récession, sans qu'il soit possible de le récupérer pendant la phase de reprise.

Extraterritorialité financière. Le fait de disposer d'une monnaie de réserve permet aux États-Unis d'exercer leur volonté en matière de politique étrangère et de sécurité en utilisant leur puissance financière plutôt que leur puissance physique. En effet, les sanctions que les États-Unis imposent dans le monde entier grâce à leur statut de détenteur de la monnaie de réserve constituent une forme moderne de blocus naval.

Ainsi, le statut de monnaie de réserve n'offre qu'un faible avantage en termes de coût des emprunts et un inconvénient majeur, à savoir la surévaluation du dollar qui érode la compétitivité des produits américains, compensé en partie toutefois par l'avantage géopolitique que représente la possibilité d'imposer des sanctions. Mais en échange de leur statut de monnaie mondiale, les États-Unis fournissent aux démocraties libérales, outre un vaste marché pour leurs exportations manufacturières, un autre service, celui d'un parapluie défensif. Les déficits commerciaux et la défense sont donc liés par la monnaie. Cette situation devient plus lourde pour les États-Unis, car à mesure que leur poids relatif dans l'économie mondiale diminue, le déficit courant augmente et la capacité de produire des équipements militaires diminue. Pour toutes ces raisons, selon Miran, il existe aux États-Unis un consensus croissant en faveur d'un changement des relations qui les lient au reste du monde.

Si les États-Unis veulent changer le statu quo, ils doivent trouver des solutions. En général, les solutions unilatérales sont plus susceptibles d'avoir des effets indésirables, tels que la volatilité des marchés. Les solutions multilatérales sont, en revanche, très difficiles, voire impossibles à mettre en œuvre, même si elles contribuent à réduire la volatilité en impliquant les pays étrangers dans les décisions. Le dollar est une monnaie de réserve non seulement parce qu'il offre stabilité, liquidité, ampleur du marché et primauté du droit, mais aussi parce que les États-Unis peuvent projeter leur puissance physique dans le monde entier, façonnant et défendant l'ordre mondial. Le lien entre le statut de monnaie de réserve et la sécurité nationale est une histoire de longue date.

Selon Miran, les droits de douane et les politiques monétaires permettent d'améliorer la compétitivité de l'industrie manufacturière en réaffectant la production et les emplois aux États-Unis. Les droits de douane ne visent pas à réinternaliser les secteurs dans lesquels d'autres pays – par exemple le Bangladesh dans le textile – ont un avantage comparatif, mais à préserver l'avantage concurrentiel des États-Unis dans les productions à forte valeur ajoutée. En outre, étant donné que les politiques commerciales et de sécurité sont étroitement liées, les droits de douane auront tendance à défendre les installations industrielles nécessaires à la sécurité nationale, dont la portée doit être comprise au sens large, incluant par exemple des produits tels que les semi-conducteurs et les médicaments.

L'objectif n'est pas d'éliminer le statut de monnaie de réserve du dollar, que Trump a menacé de droits de douane élevés pour les pays qui l'abandonneraient, mais de partager avec ses alliés le poids de la fourniture d'actifs de réserve et du parapluie de défense.

Les droits de douane

Miran pose d'abord la question de la mesure dans laquelle les droits de douane sont compensés par l'appréciation de la monnaie. Si le taux de change et les droits de douane se compensent presque entièrement, les droits de douane n'entraînent aucune augmentation de l'inflation, mais il n'y a pas de rééquilibrage commercial. À l'inverse, si le taux de change ne compense pas les droits de douane, les importations du pays soumis aux droits deviennent plus chères et, par conséquent, il y aura un certain rééquilibrage des flux commerciaux, mais aussi des prix plus élevés. Le choix se pose donc entre une faible inflation et un rééquilibrage commercial. Le seul aspect qui ne change pas dans les deux cas est que les droits de douane génèrent d'importantes recettes fiscales.

L'histoire récente, comme celle des droits de douane imposés à la Chine par la première administration Trump, montre, selon Miran, qu'il n'y a pas d'augmentation notable de l'inflation, puisque le yuan renminbi s'est alors déprécié de 13,7 % par rapport au dollar, compensant ainsi une grande partie de l'augmentation des droits de douane à 17,9 %. Si la compensation monétaire n'est pas mise en œuvre, les prix augmenteront à la suite des droits de douane et les consommateurs en supporteront le poids. Toutefois, avec le temps, les prix élevés inciteront à une reconfiguration des chaînes d'approvisionnement, les producteurs américains amélioreront leur compétitivité en vendant davantage sur le marché intérieur et les importateurs seront incités à trouver des alternatives aux produits importés soumis à des droits de douane.

La situation du marché financier est différente de celle du marché des marchandises. Si la compensation monétaire réduit la volatilité des prix à la consommation, elle peut entraîner une plus grande volatilité sur les marchés financiers, du moins à court terme. Toutefois, Miran souligne : « Ce qui importe, c'est de savoir si les droits de douane ont un effet durable, car, comme tout investisseur le sait, les réactions initiales du marché s'annulent souvent et s'inversent avec le temps» (2).

La variable financière la plus puissante pour expliquer les variations monétaires sur les marchés financiers est l'écart entre les taux d'intérêt. Pendant la période de guerre commerciale, l'avantage des rendements des obligations d'État américaines a diminué, passant d'environ 2 % en janvier 2018 à environ 1,5 % au moment de l'armistice dans la guerre commerciale en septembre 2019, malgré la hausse des taux par la Réserve fédérale américaine en 2018. La baisse des rendements peut rendre plus difficile l'appréciation du dollar et, par conséquent, ne pas compenser la hausse des droits de douane. Toutefois, Miran estime que la compensation monétaire se produira lors de la prochaine série de droits de douane.

Miran se concentre désormais sur les modalités de mise en œuvre des droits de douane. Une augmentation forte et soudaine des droits de douane peut accroître la volatilité des marchés. Mais dès le premier mandat de Trump, l'introduction des droits de douane s'est faite progressivement : « Les droits de douane étant un outil de négociation, le président s'est montré versatile dans leur mise en œuvre – l'incertitude quant à leur application, leur date et leur ampleur renforce le pouvoir de négociation en créant la peur et le doute» (3). Une telle approche progressive aidera les entreprises à redéfinir leurs chaînes d'approvisionnement, facilitant ainsi le transfert de la production hors de Chine.

Un autre aspect important de la mise en œuvre des droits de douane au cours du second mandat de Trump serait la segmentation des différents pays en plusieurs groupes soumis à des droits de douane différents en fonction de leurs relations avec les États-Unis, notamment en matière de défense. En effet, « les pays qui veulent rester sous le parapluie de sécurité doivent également rester sous le parapluie du commerce équitable. Un tel instrument peut être utilisé pour faire pression sur d'autres nations afin qu'elles se joignent à nos droits de douane contre la Chine, créant ainsi une approche multilatérale des droits de douane » (4). De cette manière, en créant un mur douanier mondial autour de la Chine, la pression sur cette dernière pour qu'elle réforme son système économique s'accentuera.

Il y a également la question du rapport entre les droits de douane et la fiscalité. Selon Miran, la réduction des impôts, par exemple sur le travail, est un moyen de générer des investissements et des emplois aux États-Unis, surtout si elle est financée par des droits de douane sur les importations étrangères. Les conséquences économiques d'une augmentation des droits de douane pourraient être moins problématiques qu'une augmentation des impôts sur le revenu et le capital. Le fait que les droits de douane augmentent d'abord le bien-être avant de le diminuer implique l'existence d'un taux de droits de douane « optimal », au niveau duquel un pays a obtenu tous les avantages possibles et où un droit plus élevé réduit le bien-être. Selon Miran, le droit optimal pour les États-Unis est de 20 %. Une autre question est celle des éventuelles représailles des pays auxquels les États-Unis imposent des droits de douane, qui peuvent conduire à une escalade bien au-delà des droits optimaux. Cependant, les États-Unis, qui sont de loin la plus grande source de demande mondiale et disposent d'un marché des capitaux solide, peuvent résister à une escalade plus que la Chine.

Un autre moyen de dissuader les représailles douanières est la menace de rendre moins contraignantes les obligations de défense mutuelle, en ne garantissant plus le parapluie nucléaire américain. Par exemple, si l'Europe impose des contre-droits de douane sur les importations en provenance des États-Unis, mais augmente en même temps ses dépenses militaires, cela permet aux États-Unis d'alléger le fardeau de la sécurité mondiale et « de se concentrer davantage sur la Chine, qui est de loin la plus grande menace pour l'économie et la sécurité nationale américaine que ne l'est la Russie, tout en générant des recettes » (5).

Quoi qu'il en soit, les droits de douane sont un moyen d'augmenter les impôts des étrangers afin de maintenir ceux des Américains à un niveau bas et d'éviter que la prolongation de la réduction des impôts sur le revenu ne se traduise par une nouvelle dette publique.

Les devises

Outre les droits de douane, la surévaluation du dollar peut être contrée par une réévaluation des devises des partenaires commerciaux. Les politiques monétaires posent toutefois le problème de rendre les actifs en dollars moins attractifs aux yeux des investisseurs étrangers. Une dévaluation du dollar pourrait provoquer une fuite massive des capitaux hors du marché des obligations d'État américaines, ce qui entraînerait une hausse des rendements à long terme. Cela aurait des répercussions négatives sur plusieurs secteurs de l'économie, à commencer par la construction.

Ce risque augmenterait si l'inflation restait élevée et si la banque centrale américaine (Fed) décidait de relever ses taux d'intérêt. C'est pourquoi il sera important pour l'administration Trump de coordonner sa politique monétaire avec une politique réglementaire et énergétique déflationniste. En outre, une part importante des ventes des entreprises du S&P 500 est réalisée à l'étranger, et ces ventes ont plus de valeur lorsque le dollar se déprécie.

Historiquement, les accords monétaires multilatéraux ont été le principal moyen de guider les changements intentionnels du taux de change du dollar. L'un d'entre eux était l'accord du Plaza en 1985, lorsque les États-Unis, en accord avec la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne de l'Ouest et le Japon, ont coordonné l'affaiblissement du dollar. Aujourd'hui, les devises les plus importantes, outre le dollar, sont l'euro et le yuan chinois, mais il y a peu de raisons de s'attendre à ce que l'Europe et la Chine acceptent de renforcer leurs devises. Selon Miran, il est possible que l'Europe et la Chine deviennent plus malléables après une série de droits de douane punitifs et acceptent une forme d'accord monétaire en échange d'une réduction des droits de douane. Miran propose d'appeler un tel accord « accord Mar-a-Lago », du nom de la résidence de Trump en Floride.

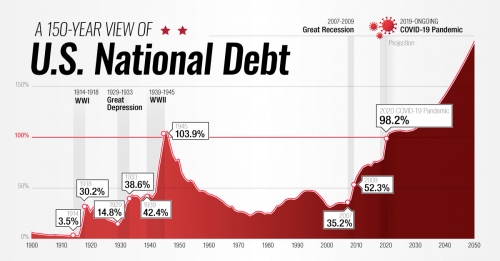

Les différences entre aujourd'hui et 1985 sont toutefois nombreuses. À commencer par l'ampleur de la dette publique américaine, qui était alors de 40 % du PIB et atteint aujourd'hui 120 %, ce qui pose des problèmes plus importants de gestion de la hausse des rendements des obligations d'État. La solution serait de justifier la réduction des taux par la nécessité de financer la fourniture par les États-Unis d'un parapluie de sécurité. De cette manière, les pays partenaires seront incités à échanger leurs UST à court terme contre des UST à cent ans. La durée plus longue contribuera à réduire les rendements et la volatilité du marché financier. Ainsi, un seul accord permet d'atteindre plusieurs objectifs : réduire la valeur du dollar, et donc le déficit commercial, et partager avec les étrangers le coût de la zone de sécurité.

Tout cela fonctionne si les pays partenaires concernés disposent d'actifs en dollars à vendre pour réduire la valeur du dollar. Contrairement à 1985, les réserves d'UST ne sont pas aujourd'hui situées en Europe, mais au Moyen-Orient et en Asie de l'Est, notamment en Chine, au Japon et en Arabie saoudite. Ces pays seraient moins disposés à satisfaire les demandes des États-Unis que les Européens en 1985. Il serait donc préférable que les instruments monétaires soient utilisés après les droits de douane, qui constituent un levier supplémentaire dans les négociations.

Beaucoup à Wall Street pensent qu'il ne peut y avoir d'approche unilatérale de la dévaluation du dollar, car cela nécessiterait une baisse des taux d'intérêt par la Fed, ce qui ne semble pas pouvoir se produire aussi facilement. En réalité, ce n'est pas vrai, car il existe une série d'instruments qui peuvent être utilisés. L'un d'entre eux est l'International Emergency Economic Power Act (IEEPA) de 1977. Si la cause de la surévaluation du dollar est la demande d'actifs de réserve, l'IEEPA peut être utilisée pour la réduire, par exemple au moyen d'une user fee (taxe d'utilisation), en retenant une partie du paiement des intérêts sur ces titres.

Cela pourrait toutefois entraîner une fuite du dollar, des pics des taux d'intérêt et des restrictions au pouvoir d'extraterritorialité. Pour éviter ces problèmes, on peut commencer par une taxe d'utilisation modeste, puis trouver au fil du temps le « juste » niveau et différencier selon les pays, comme cela a déjà été fait avec les droits de douane, en augmentant la taxe d'utilisation pour les adversaires géopolitiques tels que la Chine, par exemple, et enfin s'assurer la coopération volontaire de la Fed. À cet égard, il est essentiel que le « double » mandat de la Fed soit un triple mandat : plein emploi, prix stables et taux d'intérêt modérés à long terme. Ce dernier engagement permet d'intervenir si les taux d'intérêt atteignent un pic en raison de la politique monétaire.

Une autre approche unilatérale consiste à renforcer les devises étrangères en vendant des dollars et en achetant des devises étrangères. Dans ce cas, le risque réside dans l'inflation qui peut être générée par l'émission massive de dollars par la Fed pour acheter des devises étrangères. Dans ce cas, la Fed peut opérer une stérilisation de l'intervention qui soutiendra le dollar et contrera certains effets des ventes. Pour ces raisons, les économistes se sont montrés sceptiques quant à l'utilisation de ce moyen pour intervenir sur la devise. Tout dépendra donc du contexte dans lequel cette politique sera adoptée : dans un contexte de faible inflation, une stérilisation modérée est envisageable.

Considérations sur le marché et la volatilité

Selon Miran, le président Trump pourra, au cours de son second mandat, se concentrer sur ses objectifs centraux : la réindustrialisation, la revitalisation de l'industrie manufacturière et l'amélioration de la compétitivité internationale. Trump a acquis une expérience discrète en matière de droits de douane au cours de son premier mandat, tandis qu'une intervention sur la politique du dollar serait une nouveauté.

C'est pourquoi, en matière de politique monétaire, il convient d'être plus prudent qu'en matière de politique douanière et d'attendre que l'inflation et le déficit soient faibles afin d'éviter des hausses des taux d'intérêt qui pourraient s'accompagner d'un changement de politique sur le dollar, et surtout d'attendre un changement à la tête de la Fed qui garantisse sa coopération volontaire. Étant donné qu'une faible inflation est nécessaire pour permettre à la Fed de baisser ses taux, il faudra recourir à des politiques structurelles, par le biais de libéralisations de l'offre, de déréglementations et de réductions des prix de l'énergie.

Les approches monétaires unilatérales présentent des risques accrus de volatilité. Sans l'aide de la Fed pour plafonner les rendements et sans la volonté des détenteurs étrangers de bons du Trésor américain de renégocier la durée de la dette, une administration dispose de peu d'options pour stabiliser les rendements.

Pour ces raisons, une approche multilatérale visant à renforcer les monnaies sous-évaluées peut contribuer à contenir la volatilité indésirable. Un accord dans lequel les partenaires commerciaux des États-Unis convertissent leurs réserves en UST à très longue échéance allégerait la pression de refinancement sur le Trésor, améliorerait la viabilité de la dette et renforcerait l'idée que la fourniture d'actifs de réserve et le parapluie de défense sont étroitement liés. De cette manière, le dollar et les rendements à long terme pourraient baisser ensemble.

Dans tous les scénarios possibles, il y a des conséquences communes. Premièrement, une distinction claire est établie entre les amis, les ennemis et les neutres. Les amis sont ceux qui se trouvent sous le parapluie sécuritaire et économique, et en partagent les coûts. Ceux qui se trouvent en dehors du parapluie de sécurité se retrouveront également en dehors des accords commerciaux amicaux. Deuxièmement, l'expulsion de pays étrangers de la couverture du parapluie de sécurité américain peut entraîner une augmentation de la perception du danger et, par conséquent, une augmentation des primes de risque pour les actifs de ces pays. Troisièmement, il y aura une augmentation de la volatilité sur les marchés monétaires. Quatrièmement, les efforts pour trouver une alternative au dollar s'intensifieront. À cet égard, Miran est convaincu que les tentatives d'internationalisation du yuan et de création d'une monnaie des BRICS continueront d'échouer, mais qu'il est en revanche possible que l'or et les cryptomonnaies se renforcent.

Les conclusions de Miran

Miran réaffirme que son objectif est de trouver des moyens de remédier au déficit commercial et public tout en évitant les effets secondaires indésirables. L'opinion de Wall Street selon laquelle il n'est pas possible de modifier délibérément la valeur du dollar est fausse. Il existe de nombreux moyens, unilatéraux et multilatéraux, l'important étant de minimiser la volatilité qui en résulte. Quoi qu'il en soit, il est très probable que les droits de douane, qui constituent un important outil de négociation, seront utilisés avant tout autre instrument monétaire. Il est donc probable que le dollar se renforce avant d'inverser sa tendance, si tant est qu'il le fasse. Miran conclut en disant qu'« il existe une voie par laquelle l'administration Trump peut reconfigurer le commerce et les systèmes financiers mondiaux au profit de l'Amérique, mais cette voie est étroite et nécessitera une planification minutieuse, une exécution précise et une attention particulière aux mesures à prendre pour minimiser les conséquences négatives » (6).

Nos conclusions

La lecture du texte de Miran est très intéressante, car elle correspond en grande partie à ce que Trump a fait et dit jusqu'à présent, en expliquant sa logique interne et en la replaçant dans le contexte de la redéfinition des relations entre les États-Unis et le reste du monde, à commencer par leurs alliés. Cela implique, étant donné que les États-Unis sont la première économie mondiale et le premier acheteur mondial, comme Miran l'anticipe déjà dans son titre, une restructuration du système commercial mondial.

Le plus frappant est que Miran considère le rôle du dollar comme monnaie de réserve internationale et le rôle des États-Unis en tant que puissance militaire garante de l'ordre mondial comme un service que les États-Unis offrent généreusement aux autres pays. Un service qui coûte aux États-Unis la désindustrialisation, un déficit commercial important et une dette fédérale énorme. Les autres pays sont donc des profiteurs, comme l'ont affirmé à plusieurs reprises Trump et son vice-président, J.D. Vance, en référence à l'Europe, qui bénéficierait gratuitement du parapluie de sécurité et du marché américain.

Le fait est cependant que l'interprétation de Miran renverse la réalité effective des choses. La désindustrialisation est avant tout le produit de la logique interne du mode de production capitaliste et, en particulier, de la tendance à la baisse du taux de profit. Les géants américains ont délocalisé une part considérable de leur production à l'étranger, car à l'étranger – au Mexique, en Chine et en Asie de l'Est – les profits étaient plus importants et le coût du travail moins élevé. La surévaluation du dollar a certainement joué un rôle, mais dans une mesure plus limitée que ne le prétend Miran.

Mais l'aspect le plus important est que le dollar et son rôle de monnaie d'échange commercial et de réserve mondiale ne sont pas un fardeau, mais plutôt le « privilège exorbitant » des États-Unis, comme l'a affirmé l'ancien président français Giscard d'Estaing. C'est ce privilège qui lui a permis de financer sa double dette, commerciale et publique, en imprimant simplement des dollars. Les dépenses militaires colossales servent à imposer de manière coercitive l'hégémonie américaine et le rôle international du dollar. Ce n'est donc pas un hasard si le secrétaire américain au Trésor, John Connally, a déclaré en 1971 que « le dollar est notre monnaie et votre problème », lorsque les États-Unis ont rendu le dollar inconvertible en or, se donnant ainsi la possibilité de s'endetter à leur guise.

Mais l'aspect le plus important est que le dollar et son rôle de monnaie d'échange commercial et de réserve mondiale ne sont pas un fardeau, mais plutôt le « privilège exorbitant » des États-Unis, comme l'a affirmé l'ancien président français Giscard d'Estaing. C'est ce privilège qui lui a permis de financer sa double dette, commerciale et publique, en imprimant simplement des dollars. Les dépenses militaires colossales servent à imposer de manière coercitive l'hégémonie américaine et le rôle international du dollar. Ce n'est donc pas un hasard si le secrétaire américain au Trésor, John Connally, a déclaré en 1971 que « le dollar est notre monnaie et votre problème », lorsque les États-Unis ont rendu le dollar inconvertible en or, se donnant ainsi la possibilité de s'endetter à leur guise.

Mais si le dollar est l'instrument qui permet aux États-Unis de gérer leur double dette, quelle est la raison de l'introduction de droits de douane élevés et de politiques visant à dévaluer le dollar ? La raison, toujours selon le raisonnement de Miran, réside dans le fait que ces politiques s'opposent aux délocalisations et favorisent les relocalisations de l'industrie manufacturière. En effet, toujours selon Miran, sans industrie manufacturière, il n'y a pas de sécurité nationale, surtout si celle-ci est entendue au sens large, comme l'autonomie dans les productions stratégiquement importantes, telles que l'acier, les semi-conducteurs et les médicaments. D'ailleurs, la guerre en Ukraine a mis en évidence les graves insuffisances de l'industrie militaire américaine dans l'approvisionnement de Zelensky en armes et en munitions, aggravées par l'aide que les États-Unis ont simultanément offerte à Israël.

Une industrie de l'armement plus forte est nécessaire car – et c'est là l'autre point important du raisonnement de Miran – les rapports de force économiques et politiques ont changé ces dernières années. En particulier, la Chine s'est développée au point de devenir « de loin la plus grande menace pour l'économie et la sécurité nationale des États-Unis, plus encore que la Russie ». Étant donné que la Chine dispose d'une industrie manufacturière très forte et désormais également à la pointe de la technologie, les États-Unis ne peuvent se permettre d'avoir une industrie manufacturière faible et dépassée.

Un autre aspect important est la viabilité de la dette publique américaine et donc le niveau des taux d'intérêt sur les bons du Trésor américain (UST). Comme nous l'avons vu, Miran, toujours dans le but de résoudre le déficit commercial et de relancer l'industrie manufacturière, soutient que le dollar doit être dévalué ou, ce qui revient au même, que les monnaies des principaux partenaires économiques, à commencer par le yuan et l'euro, doivent être réévaluées. Or, le problème est que la dévaluation du dollar rend les investissements en dollars moins attractifs, y compris ceux dans les UST, ce qui fait remonter les rendements. L'optimum pour les États-Unis serait plutôt un dollar dévalué et des taux d'intérêt bas sur la dette publique.

Or, depuis le début de l'année, le dollar s'est déprécié de 13 % par rapport aux principales devises, tandis que les taux d'intérêt sur la dette à 10 ans sont passés de 1,1 % en 2021 à environ 4,3 % en juillet 2025. À cela s'ajoute, sous la présidence Biden, la plus forte augmentation de la dette publique jamais enregistrée, soit 8 500 milliards de dollars supplémentaires. La tendance sous Trump ne semble pas s'inverser, compte tenu de l'ampleur du budget fédéral pour 2026, qui, entre autres raisons, a conduit à la rupture entre Trump et Musk. La hausse des taux et de la dette publique a fait exploser les dépenses nettes d'intérêts : de 658 milliards de dollars en 2023 à 880 milliards en 2024, pour atteindre plus d'un billion prévu en 2025, soit trois fois le niveau de 2020 (7).

Pour ces raisons, Miran souligne à plusieurs reprises la nécessité pour la Fed de respecter un triple mandat, en ajoutant à la pleine emploi et à la stabilité des prix la poursuite de taux d'intérêt modérés à long terme. Ce n'est pas un hasard si, ces derniers mois, Trump a vivement critiqué le président de la Fed, Jerome Powell, pour ne pas avoir baissé les taux d'intérêt. Toujours en lien avec le taux d'intérêt sur la dette fédérale, Miran propose de parvenir à un accord, qu'il appelle l'accord de Mar-a-Lago, avec les partenaires économiques pour une dévaluation concertée du dollar qui prévoit également un passage des UST à court terme à des UST à très long terme, ce qui rendrait le financement de la dette moins coûteux pour les États-Unis.

Revenons donc aux droits de douane qui, selon le raisonnement de Miran, sont avant tout un moyen de négociation pour imposer deux objectifs : dévaluer le dollar et financer la dette publique. Les droits de douane peuvent être instaurés, supprimés ou réduits si les autres pays acceptent les conditions imposées par les États-Unis, telles que l'appréciation de leur monnaie, l'acceptation d'acheter des dettes à très long terme et de réaliser des investissements productifs sur le sol américain. Un autre moyen de négociation important est la menace de retirer le parapluie de sécurité aux pays qui ne respectent pas les conditions imposées par les États-Unis. Miran explique également l'attitude hésitante de Trump en matière de droits de douane par la volonté d'augmenter le pouvoir de négociation, en créant le doute et la peur à travers l'incertitude. En définitive, les droits de douane, les politiques monétaires, le parapluie de sécurité sont autant d'expressions d'une politique de chantage par laquelle les États-Unis tentent de se faire financer par le reste du monde, y compris leurs alliés. Il s'agit d'un comportement parasitaire, basé sur l'accumulation par expropriation et typique de la phase impérialiste du capitalisme.

À ce stade, il est naturel de se demander : les politiques envisagées par Miran seront-elles couronnées de succès ? C'est une question importante, car en cas de succès ou d'échec, le monde auquel nous serons confrontés dans les prochaines décennies pourrait être très différent. Il est toutefois difficile de répondre à cette question aujourd'hui, après seulement six mois d'administration Trump, notamment parce que les variables à prendre en compte sont nombreuses.

Nous pouvons toutefois avancer quelques hypothèses. En ce qui concerne la relocalisation de la production, les choses bougent déjà, puisque les dix premières multinationales pharmaceutiques, face à la perspective de droits de douane élevés, ont annoncé 316 milliards de dollars de nouveaux investissements pour se relocaliser sur le sol américain (8). Un autre exemple à cet égard est celui du Japon qui, en échange d'une réduction des droits de douane à 15 %, a promis 550 milliards de dollars d'investissements aux États-Unis (9). En ce qui concerne le statut du dollar, il est possible que sa part dans les réserves mondiales, actuellement de 57,74 % (10), continue de s'éroder, notamment en raison de l'utilisation abusive qui en a été faite pour infliger des sanctions et de la tactique hésitante de Trump en matière de droits de douane, qui l'ont affaibli. D'autre part, les pays du BRICS ont eux-mêmes reconnu qu'une monnaie commune n'était pas viable, mais ils ont en même temps déclaré vouloir utiliser de plus en plus leurs monnaies nationales comme moyen de transaction commerciale internationale. Cela se produit d'ailleurs déjà depuis le début de la guerre en Ukraine dans les échanges de matières premières énergétiques entre la Russie, d'une part, et la Chine et l'Inde, d'autre part.

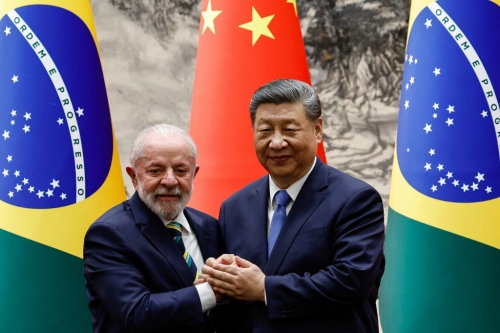

Quoi qu'il en soit, comme le soutient Miran, les États-Unis ont peu de marge de manœuvre pour mener des politiques monétaires alternatives si la Fed ne baisse pas ses taux et surtout si, au niveau mondial, les conditions imposées par les États-Unis ne sont pas acceptées. C'est précisément là que réside le principal problème pour les États-Unis. Une grande partie du monde, celle que l'on appelle le « Sud global », ne semble plus disposée à se soumettre à l'Occident et en particulier aux États-Unis. Cela vaut surtout pour la Chine et la Russie, mais aussi pour le Brésil et de nombreux autres pays. La Chine et le Brésil, en particulier, ont réagi avec fermeté lorsque Trump a menacé d'imposer des droits de douane très élevés. L'expansion même des BRICS témoigne de la volonté d'un nombre croissant d'États de trouver des lieux de confrontation et de coopération alternatifs à ceux que les États-Unis et l'Occident collectif ont offerts dans le passé.

La situation est différente pour l'Occident collectif, dont font partie l'Europe occidentale et le Japon. Les pays qui en font partie semblent les plus perméables aux politiques de chantage de Trump et les plus disposés à lui venir en aide, notamment parce qu'ils tirent de nombreux avantages du système économique mondial organisé autour des États-Unis. En témoignent la soumission observée lors du dernier sommet de l'OTAN, où l'Europe a accepté d'augmenter ses dépenses militaires à 5 % du PIB, et la réticence de l'UE à envisager des contre-mesures douanières à l'encontre de Trump, justifiée par le mantra « il faut éviter une guerre commerciale avec les États-Unis ». Une guerre commerciale ou, mieux, une confrontation interimpérialiste, comme on aurait dit autrefois, qui est en réalité déjà en cours. À cet égard, il semble que l'unité de l'Occident soit quelque chose à laquelle Trump accorde une valeur bien inférieure à celle que lui attribue Meloni.

Par Domenico Moro pour ComeDonChisciotte.org

25.07.2025

Domenico Moro s'intéresse à la mondialisation et à l'économie politique internationale. Il est l'auteur de Globalizzazione e decadenza industriale (Mondialisation et déclin industriel) et Nuovo compendio del Capitale (Nouveau compendium du Capital) ; Eurosovranità o democrazia? Perché uscire dall'euro è necessario (Eurosouveraineté ou démocratie ? Pourquoi il est nécessaire de sortir de l'euro), Meltemi, Milan 2020.

NOTES

(1) Stephen Miran, A User's Guide to Restructuring the Global Trading System, Hudson Bay Capital, 24 novembre 2024, p. 5.

(2) Ibidem, p. 19.

(3) Ibid., p. 22.

(4) Ibid., p. 23.

(5) Ibid., p. 26.

(6) Ibid., p. 38

(7) Peter G. Peterson Foundation, What are Interest costs on the national debt? 14 juillet 2025. Committee for a responsible Federal Budget, Interest costs could explode from high rates and more debt, 20 mai 2025.

(8) Monica D'Ascenzo, « Effet des droits de douane sur l'industrie pharmaceutique : 316 milliards investis aux États-Unis », Il Sole24ore, 23 juillet 2025.

(9) Stefano Strani, « Droits de douane, accord États-Unis-Japon : des tarifs à 15 % et Tokyo investira 550 milliards aux États-Unis », Il Sole24ore, 24 juillet 2025.

(10) Données du FMI, Composition monétaire des réserves officielles de change (Cofer), 2025 T1.

13:31 Publié dans Actualité, Economie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, stephen miran, états-unis, tarifs douaniers, économie, finances, politique internationale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 18 août 2025

Trump accélère et élargit le découplage

Trump accélère et élargit le découplage

Leonid Savin

La décision de la Maison Blanche d'imposer des droits de douane à de nombreux pays d'Europe, d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine a eu un double effet. Certains ont accepté les nouvelles conditions avec toutefois certaines réserves, confirmant ainsi leur statut de satellite et de client des États-Unis. D'autres se sont indignés à juste titre de cette forme de néocolonialisme, et les plus fervents partisans du second camp ont déclaré être prêts à défendre leurs propres intérêts et à affirmer leur souveraineté, notamment par des mesures de rétorsion à l'encontre des États-Unis.

Deux d'entre eux sont des géants économiques et sont membres du Groupe BRICS: l'Inde et le Brésil. Si Washington a temporairement convenu avec la Chine, dont l'économie dépend clairement des États-Unis, de ne pas appliquer de sanctions sévères (auxquelles Pékin inclut sans aucun doute les nouveaux droits de douane annoncés par Donald Trump), la situation est quelque peu différente dans le cas de ces deux pays. Et, selon toute vraisemblance, cette politique peu clairvoyante des États-Unis poussera Brasilia et New Delhi à prendre rapidement leurs distances avec leur récent partenaire dans les domaines les plus divers.

Dans le cas de l'Inde, les conditions imposées par les États-Unis se concentraient sur l'exigence de renoncer à l'achat de pétrole russe, ce que la partie indienne a judicieusement jugé irréalisable et a protesté.

Le 4 août, le gouvernement indien a publié une déclaration indiquant que « l'Inde a subi des pressions de la part des États-Unis et de l'UE pour acheter du pétrole russe... Alors qu'en réalité, l'Inde a commencé ces importations en provenance de Russie parce que les chaînes d'approvisionnement traditionnelles ont été rompues et redirigées vers l'Europe. Dans le même temps, les États-Unis ont activement soutenu les importations indiennes afin de renforcer la stabilité des marchés énergétiques mondiaux... Il est apparu que tous les États qui critiquaient l'Inde commerçaient eux-mêmes avec la Russie... En 2024, le commerce bilatéral entre l'UE et la Russie s'élevait à 67,5 milliards d'euros... Le commerce entre la Russie et l'UE comprend non seulement les ressources énergétiques, mais aussi les engrais, les minéraux, les produits chimiques, le fer et l'acier, les machines et les équipements de transport. Les États-Unis continuent d'importer de Russie de l'hexafluorure d'uranium pour leur industrie nucléaire, du palladium pour leur radioélectronique, des engrais et des produits chimiques... Les accusations portées contre l'Inde sont donc injustes et sans fondement. Comme toute grande économie, l'Inde prendra toutes les mesures nécessaires pour protéger ses intérêts économiques et sa sécurité économique. »

Le 6 août, Trump a tout de même imposé des droits de douane de 25 % sur les produits indiens.

Il convient de noter que, relativement récemment, Apple a transféré sa production de smartphones de Chine vers l'Inde, ce qui a considérablement réduit le flux de gadgets en provenance de Chine vers les États-Unis, mais a augmenté le volume en provenance de l'Inde. Désormais, les consommateurs américains devront probablement payer plus cher, car le prix final inclura les nouveaux droits de douane. Il en va de même pour les autres produits expédiés de l'Inde vers les États-Unis, des médicaments (y compris les génériques) et l'électronique aux biens de consommation. Les exportations indiennes vers les États-Unis s'élèvent au total à environ 90 milliards de dollars par an. Leur réduction significative, qui est inévitable, obligera l'Inde à rechercher d'autres marchés, probablement en mettant l'accent sur les pays de la région afin de simplifier la logistique. Cependant, les consommateurs américains ressentiront très prochainement une hausse des prix ou une pénurie de produits indiens.

Au niveau politique, cela donne à l'administration de Narendra Modi, qui se présentait comme un ami personnel de Donald Trump, une raison de revoir d'autres accords avec les États-Unis, y compris le partenariat militaire – l'Inde est membre de l'alliance Quad, qui comprend également le Japon, l'Australie et les États-Unis. Les accords précédents dans le domaine des technologies critiques et de la coopération scientifique, qui avaient été annoncés en grande pompe, pourraient également être gelés.

L'Inde a déjà annoncé qu'elle renonçait à l'achat d'avions de combat polyvalents américains et qu'elle envisagerait très probablement une alternative russe, d'autant plus qu'elle a une longue expérience de coopération avec Moscou dans le domaine militaro-technique depuis l'époque de l'URSS. D'ailleurs, la Russie et l'Inde ont rapidement signé un nouveau paquet d'accords de coopération technique, ce qui témoigne de leur capacité à réagir rapidement à des mesures indésirables de la part de tiers. En outre, l'Inde a renoncé à acheter un lot supplémentaire de six drones lourds Boeing P-8A, l'annonçant ostensiblement dès l'introduction des droits de douane.

Mais surtout, la politique de la Maison Blanche pourrait modifier l'équilibre géopolitique en Asie du Sud. Washington ayant toujours considéré l'Inde comme un instrument pour contenir la Chine (et compte tenu de la taille et de la puissance de ce pays, il s'agissait d'un théâtre d'opérations opérationnel et stratégique), les relations entre les deux pays pourraient désormais se réchauffer sensiblement. Le Premier ministre Narendra Modi a déjà annoncé qu'il participerait personnellement au sommet de l'OCS en Chine le 31 août, où de nouveaux plans d'action pourraient être convenus pour coordonner les efforts conjoints de l'Inde et de la Chine (ainsi que de la Russie et d'autres membres de l'organisation) face à la pression américaine.

En Brésil, la situation est tout aussi intéressante et assez tendue.

Au sujet des nouveaux droits de douane, le président du pays, Luiz Inácio Lula da Silva, a déclaré qu'il existait une option concernant les métaux rares dans les relations avec les États-Unis, qui pourrait être utilisée dans les négociations. Dans d'autres déclarations, il a souligné que Washington n'effraierait pas le Brésil, car celui-ci commerce avec de nombreux pays. Mais le 4 août, il a vivement accusé les États-Unis de tenter d'organiser un coup d'État et a déclaré qu'il fallait trouver une alternative au dollar dans le commerce mondial.

Parallèlement aux discussions sur les nouveaux droits de douane, les États-Unis et l'UE ont imposé des sanctions contre le juge de la Cour suprême brésilienne Alexandre de Moraes et son épouse, bloquant leurs comptes bancaires en Europe. Cette mesure a été prise dans le cadre de la loi dite « Magnitsky ». Washington voulait ainsi faire pression sur le Brésil dans l'affaire de l'ancien président Jair Bolsonaro, qui a été assigné à résidence et dont les téléphones portables ont été confisqués. En réponse, les États-Unis ont imposé une nouvelle interdiction, retirant les visas de tous les membres de la Cour suprême brésilienne. Le site web du président américain a également publié un message faisant état de menaces présumées de la Brésil à l'encontre des États-Unis (un message similaire a été publié à propos de la Russie).

Dans le même temps, Lula da Silva a déclaré que les entreprises technologiques américaines ne pourraient plus travailler au Brésil si elles ne respectaient pas la législation de leur pays. La référence est plus qu'évidente.

Il est révélateur que, dans ce contexte, la compagnie aérienne brésilienne GOL ait annoncé le lancement de vols réguliers entre São Paulo et Caracas, malgré les sanctions américaines contre le Venezuela et les restrictions précédemment imposées à son voisin.

Enfin, Lula a déclaré que les pays du BRICS devaient élaborer conjointement une stratégie pour contrer les mesures unilatérales des États-Unis afin de protéger leurs intérêts.

Une telle coopération reflétera sans aucun doute l'esprit de multipolarité et démontrera une véritable ouverture dans le commerce et la coopération économique entre les pays et les régions, contrairement aux tentatives grossières des États-Unis de rétablir leur hégémonie unipolaire, si ce n'est par la force militaire, alors par des mécanismes géoéconomiques, ce qui équivaut à une guerre par d'autres moyens.

17:25 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : donald trump, tarifs douaniers, brics, brésil, inde, politique internationale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 15 août 2025

La crise du capitalisme financier américain est structurelle et ne peut être retardée que par la soumission des colonies à l'Empire

La crise du capitalisme financier américain est structurelle et ne peut être retardée que par la soumission des colonies à l'Empire

par Alessandro Volpi

Source : Alessandro Volpi & https://www.ariannaeditrice.it/articoli/la-crisi-del-capitalismo-finanziario-degli-stati-uniti-e-strutturale-e-puo-essere-ritardata-solo-dalla-piena-sottomissione-delle-colonie-all-impero

La crise du capitalisme financier aux États-Unis est structurelle et ne peut être retardée que par la soumission totale des colonies à l'Empire. Je m'explique. Les dernières déclarations de Trump à l'adresse de l'Union européenne clarifient bien le sens des difficultés américaines. Le président américain a affirmé que les droits de douane seraient ramenés à 15%, sans préciser en quoi consisterait cette réduction, à condition que les Européens transfèrent aux États-Unis une montagne d'argent : si l'on additionne tous les chiffres avancés, on arrive à un peu moins de 2.000 milliards de dollars en trois ans, entre énergie, armes et divers autres postes. Trump a demandé avec vigueur des transferts similaires, bien que moins importants, au Japon, à l'Indonésie et à la Corée du Sud, auxquels s'ajoutent les sollicitations adressées aux pétromonarchies.

En résumé, Trump a désespérément besoin d'argent. La raison en est très claire. La dette extérieure totale des États-Unis a atteint le niveau record de 28.100 milliards de dollars au premier trimestre de cette année et continue de grimper en flèche. De pays créancier du reste du monde, les États-Unis accumulent une dette extérieure colossale qui n'est plus viable pour au moins trois raisons évidentes. La première est la perte avérée de capacité de production, qui fait que les États-Unis, sans la finance, ne sont plus la première puissance mondiale. La deuxième raison est liée à la première, car cette perte de suprématie ne permet plus à la Réserve fédérale de produire des dollars pour couvrir la dette américaine.

La troisième raison réside dans l'énorme masse de dette fédérale comprise dans le total des dépenses d'emprunt : la dette publique américaine, comme l'a déclaré candidement Jerome Powell lui-même, n'est plus viable. D'ailleurs, les chiffres sont très explicites. La dette extérieure des États-Unis équivaut à 100% du PIB américain, dans un contexte où la dette publique et privée totale des États-Unis est supérieure à 250% du même PIB et où les recettes totales (fédérales, étatiques et locales) que Trump voudrait réduire davantage n'atteignent pas 5000 milliards de dollars.

Le capitalisme financier américain est donc écrasé par sa dépendance vis-à-vis des capitaux et de l'épargne étrangers dont il a besoin, non seulement pour éviter l'insolvabilité de l'État fédéral, mais aussi pour maintenir une bulle boursière qui a atteint environ 50.000 milliards de dollars, grâce à laquelle se maintient la richesse colossale des couches les plus élevées de la population, mais aussi le système désormais très étendu des polices d'assurance, fonds de pension, d'assurances et de produits financiers disséminés dans le monde occidental comme instruments « de substitution » au retrait de l'État social.

À la lumière de tout cela, Trump utilise les droits de douane non seulement comme moyen d'encaisser, mais aussi comme arme de pression sur les colonies, « obligées » de transférer toutes leurs ressources vers la capitale de l'empire, accentuant encore davantage la situation paradoxale dans laquelle environ 60% des économies mondiales sont dirigées vers les États-Unis.

Le néolibéralisme a construit un modèle qui prévoit la soumission « libre » au capitalisme financier, avec une centralité américaine absolue, et maintenant que l'empire vacille, précisément parce qu'il a mené à bien les excès inévitables de la subordination, le néolibéralisme lui-même doit trouver des justifications pour expliquer aux populations appauvries la nécessité de continuer à accepter la soumission. Dans cette action, le discours néolibéral trouve des chantres tant à droite que dans le progressisme, prompts à soutenir qu'il n'y a pas d'alternative. En effet, pour les néolibéraux de droite comme de gauche, les riches et les pauvres doivent rester tels quels.

18:28 Publié dans Actualité, Economie | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : capitalisme financier, dette américaine, états-unis, tarifs douaniers |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 13 août 2025

La Chine défie l'ultimatum pétrolier de Trump – et l'Europe regarde

La Chine défie l'ultimatum pétrolier de Trump – et l'Europe regarde

Par Elena Fritz

Source: https://www.compact-online.de/china-trotzt-trumps-oel-ult...

L'Empire du Milieu ne veut pas renoncer aux matières premières russes et iraniennes. Une nouvelle ère commence : la division géopolitique des flux énergétiques. Pour en savoir plus : COMPACT-Spécial « Les États-Unis contre la Chine » – la lutte finale pour le nouvel ordre mondial. En savoir plus ici: https://www.compact-shop.de/shop/compact-spezial/compact-...

Alors que Washington brandit des menaces et durcit ses droits de douane, Pékin reste imperturbable: la Chine rejette l'ultimatum américain de renoncer au pétrole russe et iranien à l'avenir. Lors des dernières négociations commerciales à Stockholm, il est apparu clairement que le nouvel ordre mondial ne se décide plus depuis longtemps avec des armes, mais avec des contrats, des droits de douane et des matières premières. Et que la Chine est prête à en payer le prix.

L'emprise impériale

Le ministre américain des Finances, Scott Bessent, n'a laissé planer aucun doute lors de la conférence de presse finale: si la Chine continue d'importer du pétrole russe, Washington imposera des « sanctions secondaires », si nécessaire avec des droits de douane pouvant atteindre 100%. Un projet de loi au Congrès américain prévoit même des droits de douane pouvant atteindre 500%. L'accusation lancée depuis Washington est la suivante: ceux qui achètent du pétrole russe contournent de facto les sanctions occidentales et sapent la « pression internationale » sur Moscou.

Mais Pékin a réagi avec une clarté remarquable: la Chine est un État souverain qui a ses propres besoins énergétiques, et les décisions relatives aux importations de pétrole relèvent exclusivement de la politique intérieure chinoise. M. Bessent a lui-même cité cette phrase, avec un mécontentement perceptible.

La carotte et le bâton – et la réalité

La stratégie des États-Unis est un mélange de menaces et de chantage moral: on invoque le prétendu « danger pour la sécurité de l'Europe » que représenterait le commerce entre la Chine et la Russie, tout en mettant en garde contre une perte d'image auprès de l'opinion publique occidentale. Mais la réalité est plus prosaïque: la Chine s'assure des approvisionnements énergétiques à long terme auprès de partenaires qui ne sont pas sous l'influence des États-Unis. Et elle est prête à accepter des désavantages économiques pour y parvenir.

Les droits de douane punitifs brandis par Trump ne garantissent aucun effet politique. Au contraire: le projet de loi est actuellement gelé, car même les républicains jugent les risques économiques pour les entreprises américaines « inacceptables ». Ce qui est présenté comme une menace n'est pour l'instant que du vent.

La rupture stratégique

Ce qui se profile ici est plus qu'un différend bilatéral. C'est le début d'une nouvelle ère: la division géopolitique des flux énergétiques. L'Occident veut isoler la Russie et menace de sanctions économiques les États qui ne s'y plient pas. Mais ces menaces perdent de leur efficacité à mesure que des acteurs tels que la Chine, l'Inde ou le Brésil gagnent en assurance.

Le cas de la Chine montre que ceux qui ne se laissent pas intimider gagnent en pouvoir d'influence. Pas à court terme mais à long terme. Car l'énergie n'est pas une arme comme un fusil: c'est une infrastructure, une sécurité de planification, un avenir.

L'Europe : absente et divisée

Et l'Europe ? Elle ne joue jusqu'à présent qu'un rôle mineur dans cette épreuve de force stratégique. Si certains gouvernements insistent sur le respect des sanctions, la réalité est tout autre: l'Italie importe à nouveau du gaz liquéfié russe, la Hongrie maintient ses contrats énergétiques avec Moscou et les entreprises allemandes tentent de conserver leur accès aux matières premières russes via des pays tiers.

Au lieu d'une stratégie commune, nous assistons à une Europe tiraillée entre appel moral et réflexe de survie économique. Le gouvernement fédéral allemand donne l'impression d'être un spectateur dans un match dont les règles sont écrites par d'autres.

Que reste-t-il ?

À Stockholm, la Chine a clairement fait savoir qu'elle poursuivrait sa politique d'indépendance énergétique, même contre la volonté de Washington. Les droits de douane annoncés par les États-Unis semblent pour l'instant davantage des gestes symboliques que des outils de realpolitik. Et l'Europe ? Elle devrait se demander si elle continuera à soutenir une politique énergétique dictée par d'autres ou si elle commencera à définir elle-même ses intérêts stratégiques.

Un nouveau conflit majeur se profile : avec le numéro spécial de COMPACT « USA contre Chine – La lutte finale pour le nouvel ordre mondial », nous vous fournissons toutes les informations de fond importantes pour comprendre ce conflit. Toujours disponible ici en version électronique: voir lien ci-dessus.

20:42 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, pétrole, hydrocarbures, chine, états-unis, sanctions, tarifs douaniers |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 31 juillet 2025

Ursula von der Leyen a simplement subordonné l’UE aux Etats-Unis. L'UE est ainsi devenue le plus grand vassal jamais connu

Ursula von der Leyen a simplement subordonné l’UE aux Etats-Unis. L'UE est ainsi devenue le plus grand vassal jamais connu

Andrew Korybko

Source: https://korybko.substack.com/p/von-der-leyen-just-subordi...

Le résultat de cette subordination place les États-Unis sur la voie de la restauration de leur hégémonie unipolaire via des accords commerciaux séquentiels et déséquilibrés, alors qu’ils semblent viser les Amériques en priorité avant de finalement s’attaquer à l’Asie.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a accepté un accord-cadre avec les États-Unis selon lequel l’UE sera soumise à des tarifs de 15% sur la plupart des importations, s’engagera à acheter pour 750 milliards de dollars d’exportations énergétiques américaines, et investira 600 milliards de dollars dans l’économie américaine, dont une partie sera consacrée à des achats militaires. Les tarifs américains sur les exportations européennes d’acier et d’aluminium resteront à 50%, tandis que l’UE s’est engagée à ne pas appliquer de tarifs à l’égard des États-Unis. L'alternative à cet arrangement déséquilibré aurait été que Trump impose ses menaces de tarifs de 30% d’ici le 1er août.

La force macroéconomique de l’UE s’est considérablement affaiblie au cours des 3 à 4 dernières années en raison des sanctions anti-russes qu’elle a imposées en solidarité avec les États-Unis, alors que la Russie avait été jusqu’alors son fournisseur d’énergie le plus économique et le plus fiable. L'UE présentait donc déjà un désavantage critique dans toute éventuelle guerre commerciale. L’échec de l’UE à conclure un accord commercial majeur avec la Chine depuis le retour de Trump au pouvoir, notamment lors de leur sommet la semaine dernière, a fait que le résultat des conciliabules de dimanche est devenu un fait accompli si on le regarde avec le recul voulu.

Le résultat final est que l’UE s’est tout simplement subordonnée aux Etats-Unis pour devenir, en un tourne-main, le plus grand État vassal jamais connu au cours de l'histoire. Les tarifs de 15% sur la plupart des importations américaines en provenance de l'UE réduiront la production et les profits européens, rendant ainsi une récession plus que probable. L’engagement du bloc à acheter une énergie plus coûteuse aux États-Unis deviendra encore plus pesant dans ce cas. De même, son engagement à acheter plus d’armements américains affaiblira le « plan de réarmement de l’Europe », avec pour effet combiné que les concessions susmentionnées continuent de réduire la souveraineté déjà limitée de l’UE au profit des États-Unis.

Cela pourrait, le cas échéant, encourager les États-Unis à obtenir de meilleures conditions dans leurs négociations commerciales en cours avec d’autres partenaires. Sur le front nord-américain, Trump envisage de réaffirmer l’hégémonie des États-Unis sur le Canada et le Mexique par des moyens économiques, ce qui pourrait lui permettre d’étendre plus facilement sa « Fortress America » vers le sud. S’il parvient à subordonner le Brésil, alors tout ce qui se trouve entre ce dernier et le Mexique tombera tout naturellement sous leur influence. Cette série d’accords, conjuguée à celui conclu la semaine dernière avec le Japon, renforcerait la position de Trump face à la Chine et à l’Inde.

Il espère idéalement reproduire ses succès en Asie, avec pour modèle ce qu'il a réussi avec le Japon et l’Europe. Il compte soumettre de la même manière ces deux piliers asiatiques des BRICS, qui représentent ensemble environ un tiers de l’humanité, mais rien ne garantit qu’il y parviendra. La meilleure chance de Trump de contraindre ces deux pays à accepter des arrangements tout aussi déséquilibrés nécessite de positionner les États-Unis dans la position géoéconomique la plus avantageuse possible durant leurs négociations, d’où la nécessité de construire rapidement la « Fortress America » via une série d’accords commerciaux, et de prouver que ses menaces tarifaires ne sont pas des bluffs.

« La rivalité sino-indienne façonnera la décision de Trump sur les sanctions secondaires anti-russes », comme je l'ai expliqué dans une analyse précédente, cette variable et la politique triangulaire à la Kissinger des États-Unis détermineront de manière cruciale l’avenir de leurs négociations commerciales. En cas d’échec, Trump pourrait ne pas imposer de tarifs à 100% sur la Chine et/ou l’Inde, mais certains tarifs seraient tout de même attendus. Néanmoins, avec le Japon, l’UE et probablement la « Fortress America » à ses côtés, cet « Occident global » pourrait isoler les États-Unis de certaines conséquences.

L’importance stratégique majeure de la subordination de l’UE en tant que plus grand État vassal des États-Unis réside donc dans le fait qu’elle met les États-Unis sur la voie de la restauration de leur hégémonie unipolaire via des accords commerciaux séquentiels, alors qu’ils semblent viser en priorité les Amériques avant de finalement s’attaquer à l’Asie. Il n’y a aucune garantie que les États-Unis réussiront, et une série d’accords commerciaux déséquilibrés avec des grandes économies ne restaurerait que partiellement l’unipolarité dirigée par les États-Unis, mais les mouvements de Trump représentent toujours une menace potentiellement existentielle pour le multipolarisme.

15:33 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, europe, affaires européennes, tarifs douaniers |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 30 juillet 2025

Choc sur l’accord douanier: les Européens doivent payer pour la production d’armes aux États-Unis

Choc sur l’accord douanier: les Européens doivent payer pour la production d’armes aux États-Unis

Source: https://unzensuriert.de/305214-schock-ueber-zoll-deal-eur...

Des eurocrates comme Ursula von der Leyen ou le chancelier allemand de la CDU Friedrich Merz ont exprimé leur mépris à l’égard de Donald Trump avant les élections présidentielles américaines. Ce n’était pas là la bonne manière de préparer le contexte optimal pour négocier les tarifs lors de la rencontre qui vient de se dérouler en Écosse.

L’UE paie la facture, Trump en profite

La majorité des gens considère, de manière peu surprenante, que le résultat de ces négociations n’est pas bon. Environ 61% selon un sondage Oe24 (en date du 28 juillet, 8h30), pensent que l’UE paie après les négociations et que Trump en profite. Des observateurs ont eu l’impression que la cheffesse de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s’était agenouillée devant le président américain et qu’elle s’était fait bien rouler lors des négociations.

« Ce sera la plus formidable de toutes les affaires », a déclaré Trump après l’accord, « nous l’avons eu (l'accord), c’est bien », a déclaré von der Leyen.

Encore 50 % de droits de douane sur l’acier et l’aluminium

La vraie question est de savoir ce que l’accord douanier de Turnberry en Écosse va nous apporter. L’accord sur le tarif de 15%, par exemple, pour les produits pharmaceutiques et les semi-conducteurs pourrait, selon les critiques, tuer d'innombrables sociétés en Europe. Surtout que l’acier et l’aluminium ne font pas partie de l’accord et restent soumis à une taxe douanière de 50%.

L’UE s'est donné l'obligation d'acheter de l’énergie aux États-Unis pour 750 milliards de dollars

Que l’UE – dans le cadre de l’accord – doive acheter de l’énergie aux États-Unis pour 750 milliards de dollars, alors qu’elle pourrait l’obtenir bien moins cher ailleurs, aura probablement aussi des conséquences gravissimes et rendra l’Europe encore plus dépendante des États-Unis. Cette dérive est également due à la politique des sanctions contre la Russie.

De plus, il a été convenu que l’UE doit investir 600 milliards de dollars aux États-Unis, y compris dans la production d'armements que l’on souhaite produire "en commun".

Nos concitoyens devront payer la facture

Une chose est déjà sûre : la facture de tous ces accords sera présentée aux citoyens européens, qu’ils veuillent ou non investir dans des armes.

L’homme d’affaires Donald Trump a misé gros dans le différend douanier avec l’UE, menaçant d’imposer une surtaxe de 30%. Le fait qu’au final ce soit 15% et que l’Europe ait été contrainte d’investir aux États-Unis peut être considéré comme une belle réussite pour lui. Est-ce que la "Euro-Uschi" (= U. von der Leyen) pourra faire pareil, se réjouir avec autant de satisfaction?

19:09 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tarifs douaniers, donald trump, europe, affaires européennes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 08 mai 2025

Les droits de douane de Trump: une politique économique à la puissance géopolitique explosive

Les droits de douane de Trump: une politique économique à la puissance géopolitique explosive

Ramesh Thakur

Source: https://uncutnews.ch/trumps-zoelle-wirtschaftspolitik-mit-geopolitischer-sprengkraft/

La carrière politique de Donald Trump montre de manière impressionnante que son rejet par les élites et les médias ne correspond pas à l'état d'esprit d'une grande partie de la population. Derrière sa politique souvent critiquée comme chaotique, il y a bien une logique stratégique : en politique intérieure comme extérieure, Trump poursuit l'objectif de « rendre sa grandeur à l'Amérique ».

Le souci n'est pas tant que sa politique n'ait pas de plan, mais que sa mise en œuvre soit menacée par l'incompétence ou l'amateurisme - comme par exemple l'utilisation de groupes de discussion non sécurisés pour des informations sensibles.

Son projet politique comprend trois piliers centraux :

- En politique intérieure, il veut abolir les objectifs nets zéro, les réglementations DEI (diversité, égalité, inclusion) et l'auto-identification de genre - tous des ensembles de règles qui, selon lui, paralysent l'économie et la société tout en favorisant les divisions identitaires.

- En politique étrangère, il aspire à se retirer des guerres sans fin, à répartir plus équitablement le fardeau de la défense entre les alliés et à se retirer d'un mondialisme qui a érodé la base industrielle de l'Amérique.

- Au-delà des frontières, il voit dans l'immigration de masse une menace qui relie la politique intérieure et la politique extérieure.

Trump en est convaincu : cet agenda doit restaurer la fierté nationale, protéger l'Amérique contre l'exploitation et faire en sorte que les Etats-Unis redeviennent la première puissance industrielle et militaire.

Les droits de douane : Trump rompt avec le mondialisme

C'est là que la politique douanière de Trump intervient comme outil central. Historiquement, le libre-échange était considéré comme une situation gagnant-gagnant dans la théorie économique - mais dans la pratique, il a fait des gagnants et des perdants. Selon Trump, la mondialisation a récompensé les « élites de partout », tandis que les travailleurs et les régions intérieures (« les gens de nulle part ») ont perdu.