vendredi, 25 septembre 2015

Attaques systémiques US contre la politique pro-russe de l’Allemagne

Migrants, Volkswagen, Euro, Ukraine : attaques systémiques US contre la politique pro-russe de l’Allemagne

Les Etats-Unis ont lancé une campagne stratégique d’affaiblissement de leur vassal allemand dont ils craignent l’émancipation progressive au profit d’une politique de coopération euro-russe. La crise ukrainienne, la crise de l’euro, la crise migratoire ou le scandale industriel autour de Volkswagen sont autant d’offensives concentriques contre Berlin dont la politique pro-russe menace l’hégémonie américaine en Europe.

Comprendre la stratégie US

Washington est fidèle à la ligne stratégique anglo-saxonne : diviser pour régner d’une part, maintenir ses alliés dans un état de faiblesse structurelle d’autre part.

Pour les Etats-Unis, la seule alliance capable de menacer l’hégémonie américaine sur le monde serait celle formée par le bloc Union Européenne / Union Eurasiatique. Les USA s’inspirent de la stratégie arrêtée par le général polonais de l’entre-deux guerres, Josef Pilsudski.

En tant que Polonais, le général Pilsudski devait penser la position géopolitique de son pays avec à l’esprit que ce dernier était sous la menace constante de la Russie. Aussi conceptualisa-t-il deux axes stratégiques à mettre en oeuvre par la Pologne pour neutraliser l’empire eurasiatique.

Premièrement, le général estimait qu’il fallait priver la Russie de ses territoires non-russes. Il percevait à juste raison que la Russie cherchait fondamental à acquérir et maintenir une profondeur stratégique en associant, généralement de force, des territoires susceptibles de protéger le coeur de la Russie européenne. Sans sa ceinture caucasienne, centre-asiatique ou européenne, la Russie devient fragile, faible et cesse d’être une menace. En conséquence, le général Pilsudski soutenait les efforts d’autodétermination des peuples périphériques de l’empire russe.

Cette politique est aujourd’hui soutenue par les USA, notamment dans le Caucase où ils agitent le séparatisme et l’islamisme radical, ainsi qu’en Géorgie et en Ukraine. L’utilisation de l’islamisme radical comme moyen de déstabilisation des périphéries russes a été mise en oeuvre en Afghanistan pour la première fois, sous la direction du stratège d’origine polonaise Zbigniew Brzeziński. C’est là que la CIA armera les moudjahidines afghans et arabes, dont Ousama Ben Laden (“Opération Cyclone”).

Deuxièmement, Pilsudski entrevoyait la constitution d’un vaste complexe d’états d’Europe de l’Est qui, alliés les uns aux autres, seraient en mesure de contenir la Russie. Il devait inclure la Finlande, les Pays Scandinaves, les Pays Baltes, la Pologne, l’Europe Centrale, les Balkans, l’Italie et la Grèce. Soit, pour ainsi, la moitié Est du continent. Ce qu’il appelait l’intermarium, ou “l’entre-mers”, en référence à la jonction de ces états devant s’établir des mers polaires à la Mer Noire.

Les USA ont globalement repris cette idée et ont entrepris de constituer un bloc entre l’Europe de l’Ouest et la Russie, sous l’égide de l’Otan dont le rôle consiste à empêcher la jonction stratégique entre l’Allemagne et la Russie. A cet effet, la Slovaquie, la Hongrie et la Tchéquie, sous l’égide de la Pologne, ont décidé de former un groupe de combat dit de “Visegrad” auquel est associé l’Ukraine. Il doit entrer en service en 2016 et est explicitement tourné contre la Russie.

La réaction allemande

L’Allemagne a essayé de contenir cette entreprise dont le déclenchement véritable remonte au coup d’état du 22 février 2014 à Kiev. Angela Merkel a ainsi refusé de soutenir la constitution du rempart oriental inspiré par le projet de Pilsudski sous l’égide de l’OTAN. C’est pourquoi l’Allemagne, en août 2014, refusa de participer au renforcement militaire de l’Alliance Atlantique dans les Pays Baltes (lire ici).

Ce premier développement en préfigurait un second lorsque Berlin négocia avec Moscou le règlement de la crise ukrainienne lors des accords de “Minsk 2″.

Cette rébellion allemande manifeste contre le projet anglo-américain dans la région fut parfaitement illustrée par la réaction de colère de Joe Biden, vice-président des USA, lors de la conférence sur la sécurité de Munich. Cette attitude faisait suite au véto allemande sur la livraison d’armes à l’Ukraine. Décision prise afin d’empêcher les USA de créer ex-nihilo un conflit à même de justifier par contrecoup la constitution d’un rempart antirusse.

Face à ce dangereux précédent, les USA ont entrepris de fragiliser l’Allemagne en compromettant ses outils de puissance au sein de l’Union Européenne. Car ce sont eux qui permettent à Berlin d’inspirer à l’UE un positionnement pacifiste vis-à-vis de la Russie. En isolant l’Allemagne, les USA entendent créer entre l’Europe de l’Ouest et la Russie une “Troisième Europe”, directement placée sous commandement américain via l’OTAN et la Pologne.

Première attaque : l’Euro

Pour parvenir à brider le leadership allemand au sein de l’UE, les USA ont décidé de frapper ce qui fonde cette influence : son économie. C’est parce que l’Allemagne est garante financièrement des membres de l’eurozone que celle-ci est mesure de les convaincre, sur d’autres dossiers, d’adopter un positionnement plus “tempéré” sur la question russe.

Les USA ne veulent pas “détruire l’Euro” mais le fragiliser suffisamment pour qu’il soit un levier de pression sur Berlin. Washington a donc entrepris, dès 2013, d’utiliser l’extrême-gauche grecque dans ce plan. Le ministère des Finances américain a ainsi bruyamment pris le parti de Tsipras lors des négociations autour d’un nouveau plan de sauvetage de la Grèce.

En février 2015, le représentant du ministère des Finances US, Daleep Singh, se rendit à Athènes pour aider le gouvernement d’extrême-gauche à affronter Berlin. Fait révélateur, Singh est un ancien membre de la banque juive américaine Goldman Sachs.

Autre fait révélateur, Alexis Tsipras a choisi la banque juive Lazard, détenue par Mathieu Pigasse – propriétaire du journal Le Monde – pour “restructurer la dette grecque”. C’est-à-dire négocier avec les prêteurs nord-européens du pays. La banque Lazard est liée au gouvernement américain puisqu’elle a restructuré les dettes des pays conquis par les USA comme l’Irak, l’Ukraine.

Cependant Berlin n’a pas cédé. Depuis le gouvernement d’extrême-gauche s’est rallié au programme allemand et cherche en Russie un appui géopolitique. Ce qui n’était absolument pas anticipé par les USA. Ainsi, Athènes a accepté de participer au projet de gazoduc euro-russe devant transiter par la Turquie afin de contourner l’Ukraine. Ce qui a suscité la colère de Washington (lire ici). Révélateur également, le refus récent d’Athènes d’obtempérer aux exigences des USA qui appelait la Grèce à fermer son espace aérien aux vols russes à destination de la Syrie alors que Moscou y envoie un corps expéditionnaire massif.

La crise de l’Euro s’est depuis calmée, du moins temporairement. Mais l’attaque contre la zone euro – donc contre l’économie allemande et sa zone de libre-échange – fut forte. Si Berlin a pu endiguer cet effort américain, le flanc sud de l’UE est fragilisé.

Deuxième attaque : Schengen

L’Allemagne était dans le même temps déjà la cible d’un flux massif d’immigrés musulmans en provenance de divers pays musulmans, dont l’Afghanistan. Cet afflux soudain vise explicitement l’Allemagne.

On a pu relever la présence d’organisations – telle IsraAID – qui sous couvert d’aide humanitaire fournissent aux migrants extra-européens des cartes avec les informations requises pour pénétrer en Europe. Des membres de cette organisation jouaient même le rôle de guide.

Une information émanant du renseignement militaire autrichien affirme par ailleurs que des “organisations américaines” financent les passeurs.

La réaction du gouvernement allemand, par la voix de la chancelière Angela Merkel, a traduit une déstabilisation évidente : celui-ci, dans les premiers jours, s’est engagé à accueillir “sans limite” les clandestins. Ce qui s’est avéré matériellement impossible. Puis, après une semaine, les organismes de sécurité de l’Etat Allemand ont littéralement dépossédé Angela Merkel du dossier.

Horst Seehofer, leader de la CSU bavaroise – parti allié à la CDU au pouvoir – a exigé l’adoption d’une politique “réaliste” en fermant la frontière avec la Hongrie. Ce retournement brutal a entraîné la suspension des accords de libre-échange de Schengen en Slovaquie, en Autriche, en Allemagne, en Hongrie.

Là encore, et comme dans le cas de la crise grecque, la crise migratoire a compromis la zone de libre circulation dont a besoin l’Allemagne.

Fait remarquable, les pays qui ont mené la fronde contre la volonté de Berlin – pour garantir Schengen – de répartir partout les immigrés musulmans sont les 4 pays du groupe de Visegrad. La Hongrie, la Slovaquie, la Tchéquie et la Pologne. La Finlande a également fait valoir son soutien ainsi que les Pays Baltes. Très concrètement, la crise migratoire renforce la fracture entre la “Troisième Europe” et l’Europe de l’Ouest. Si cela affaiblit la cohérence de l’UE sous direction allemande, cela renforce objectivement la stratégie américaine évoquée plus haut.

Troisième attaque : l’industrie allemande

Après l’attaque contre l’Euro et Schengen, bases de la zone de libre-échange qui fait la force de l’industrie allemande, c’est cette dernière qui a été directement visée.

Le “scandale” ciblant Wolkswagen récemment n’est pas fortuit. Il cible un symbole de la puissante industrie allemande qui permet aujourd’hui à Berlin de contenir le bellicisme américain en Europe. Est-ce un hasard si les “révélations” concernant le groupe automobile ont été produite par une ONG américaine ?

L’International Council for Clean Transportation est financée par deux fondations californiennes : William and Flora Hewlett Foundation et David and Lucile Packard Foundation. Elles appartiennent aux fondateurs de la marque d’ordinateur Hewlett Packard.

Ces deux fondations alimentent en fonds la fondation Climateworks qui soutient l’ICCT à l’origine des “révélations”. La William and Flora Hewlett Foundation est liée au Council of Foreign Relations (CFR), un des organismes décisionnels de l’oligarchie atlantique qui définit la politique étrangère des USA et de leurs alliés (source). Elle finance également le groupe de réflexion Pacific Council, une succursale du CFR.

On notera qu’appartient au Pacific Council, l’ancien ambassadeur des USA en France, le juif Charles Rivkin. Ce dernier est l’artisan de la mise en oeuvre du multiculturalisme à tous les niveaux en France, essentiellement au profit de l’immigration musulmane.

Le résultat de cette opération de déstabilisation d’un des fleurons de l’industrie allemande est sans appel : l’action du groupe automobile a perdu, en 3 jours, 25 milliards de dollars. Il est probable, au passage, que la finance judéo-américaine – dûment informée de l’imminence de la médiatisation du “scandale” – en ait profité pour spéculer sur le cours du titre.

L’attitude allemande sur le dossier syrien

Quoiqu’il en soit, l’Allemagne continue de tendre la main à la Russie. Alors que Moscou est en train de détruire toute la stratégie américaine en Syrie comme nous en parlions avant-hier, le président de la CSU – Horst Seehofer – a clairement soutenu le plan que Vladimir Poutine entend présenter à l’ONU le 30 septembre :

“Nous avons besoin d’une initiative diplomatique conjointe des Nations unies avec la participation de la Russie, des Etats-Unis, de l’Union européenne et des puissances régionales”, a-t-il indiqué, citant à titre d’exemple les négociations sur le dossier nucléaire iranien.

Une position radicalement différente de celle de la diplomatie américaine qui condamne l’intervention russe.

Plus globalement, l’Allemagne soutient l’implication de la Russie dans une campagne contre l’Etat Islamique. De la sorte, et malgré des réticences formelles quant au projet russe pour l’avenir du gouvernement syrien, Berlin entend en profiter pour permettre à Moscou d’être considéré comme un partenaire incontournable de l’Europe.

Ce qui contrarie le plan américain d’isolement de la Russie et de neutralisation de toute coordination stratégique germano-russe.

Soutenir civilwarineurope

00:10 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : géopolitique, politique internationale, europe, affaires européennes, russie, allemagne, états-unis, volkswagen, migrants, schengen |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

L'Empire américain renforce-t-il sa domination sur l'Europe?

L'Empire américain renforce-t-il sa domination sur l'Europe? La réponse est oui.

par Jean-Paul Baquiast

Ex: http://www.europesolidaire.eu

L'on observe souvent, à tort ou raison, que les Etats-Unis abordent dorénavant une série de crises auxquelles ils feront mal face, et qui pourraient mettre en danger leur domination globale (global dominance). Ces crises résultent en grande partie des retombées de diverses politiques qu'ils avaient menées jusqu'à aujourd'hui au service de cette domination, et dont ils avaient mal mesuré les effets pervers.

L'on observe souvent, à tort ou raison, que les Etats-Unis abordent dorénavant une série de crises auxquelles ils feront mal face, et qui pourraient mettre en danger leur domination globale (global dominance). Ces crises résultent en grande partie des retombées de diverses politiques qu'ils avaient menées jusqu'à aujourd'hui au service de cette domination, et dont ils avaient mal mesuré les effets pervers. Les Européens leur ont facilité ce jeu. Beaucoup trouvent des avantages dans le rôle de mercenaires des forces de l'Empire. En 2014 cependant, les Etats-Unis ont renforcé bien plus visiblement qu'auparavant leur contrôle sur l'Europe. Ils ont réussi à mettre à leur service les nouvelles forces dont l'Europe dispose depuis quelques années, évitant qu'elles puissent collaborer avec l'ennemi existentiel, au premier duquel se trouve plus que jamais la Russie.

La crise ukrainienne, provoquée essentiellement par la diplomatie du dollar et des services secrets grâce à laquelle les Etats-Unis se sont toujours imposés dans leur entourage géopolitique, leur a permis de ridiculiser toute velléité européenne de servir d'arbitre entre Washington, Kiev et Moscou. C'est Washington qui décide souverainement si les accords dits de Minsk2 sont effectivement appliqués par les parties. Ils ont toujours prétendu jusqu'à ce jour que ce n'était pas le cas, que la responsabilité de la crise ukrainienne incombait à la Russie et à ses projets d' « invasion militaire » Ils ont ainsi imposer à la Russie des « sanctions » dont les Européens sont les premières victimes.

C'est également Washington, avec l'appui de ses alliés composant la « troïka » (FMI, Banque centrale européenne et conseil européen) qui a empêché tout règlement sain de la crise grecque. Celui-ci aurait consisté pour la Grèce à quitter l'euro et se rapprocher du BRIC, pour rependre une certaine indépendance géopolitique, sans pour autant rompre ses liens avec l'Union. Mais quel exemple désastreux la Grèce aurait-elle ainsi donné, aux yeux des Etats européens refusant de se laisser enfermés dans une alliance atlantique leur enlevant toute indépendance !

Duda

La même diplomatie américaine du dollar et des services secrets vient de provoquer en Pologne l'élection à la présidence de la République d'un certain Andrzej Duda, surtout connu jusqu'à présent pour ses convictions anti-européenne et pro-Otan. Qui le savait ailleurs en Europe? La Pologne, s'étant déjà tristement illustrée ces derniers mois par son soutien aux pro-nazis de Kiev, n'aidera en rien la diplomatie européenne à jouer de nouveau un rôle d'arbitre en Ukraine.

Sur le plan militaire, l'armée américaine a multiplié les bases militaires dans de nombreuses parties du continent européen. A partir de celles-ci ils organisent des déploiement de troupes et les « manœuvres conjointes » , cherchant à pousser la Russie à des prises de risques militaires dont le le commandement US profiterait immédiatement. Les Européens continentaux acceptent de cette façon d'être rayés de la carte les premiers si un conflit avec des armes nucléaire fussent-elles tactiques éclatait entre l'Otan et la Russie.

Sur le plan des changes, les Européens n'ont jamais combattu, au prétexte imposé par Wall Street de laisser jouer le marché, les manœuvres répétées de la Banque fédérale pour empêcher l'euro de s'élever au dessus d'une quasi parité avec le dollar. Ceci entre autres conséquences empêche tout investissement industriel et prise de participation dans les entreprises américaines en provenance des Européens. Dans le même temps, avec un dollar élevé, les entreprises américaines peuvent plus facilement acheter les fleurons de l'industrie européenne, l'exemple le plus spectaculaire ayant été l'achat de Alstom par General Electric.

Concernant l'hèroîque autant qu'hérétique travailliste de gauche britannique Jeremy Corbyn, qui avait recommandé que le Royaume Uni sorte de l'Otan, insulte suprême au pays de la Special Relationship avec les Etats-Unis, beaucoup disent que ses jours sont comptés. Peut-être pas encore en ce qui concerne sa propre vie, mais sûrement au Labour. La mobilisation contre lui des travaillistes atlantistes, menés par Tony Blair, est sans précédents.

Enfin, depuis quelques semaines les vagues de plus agressives de migrants qui menaçant à terme non seulement l'économie mais la société européenne ont été, comme nul ne devrait l'ignorer, provoquées par des interventions de l'Amérique dans les zones sensibles du Moyen-Orient. Ces interventions se sont faites notamment avec la complicité de deux bons alliés, la Turquie et l'Arabie saoudite. Elles prennent en prétexte la lutte contre Daesh, ledit Daesh ayant été initialement mis en place par Washington, et restant aujourd'hui discrètement soutenu par lui.

L'implosion de l'Europe se produira nécessairement si ne ce sont plus des milliers de migrants qui entrent en Europe, mais des millions et dizaines de millions, provenant notamment de l'Afrique. Or en Afrique l'Amérique a toujours les mains libres, par dictateurs locaux interposés, pour affaiblir ce qui reste d'influence européenne et pour y développer leurs propres intérêts, au détriment de ceux des Africains.

Ajoutons que dans l'immédiat la signature imminente imposée par Washington du Traité de Libre-échange transatlantique (TTIP) ruinera les quelques velléités d'indépendance, au plan réglementaire et économique, qu'espéraient conserver les Etats européens.

Tous ces facteurs superposés obligeront les Européens qui voulaient jouer la carte d'un monde multipolaire, à se réfugier sans discuter d'avantage sous la protection d'une monde unipolaire dominé par les Etats-Unis.

* Pour plus de sources, voir GEAB , Introduction de l'article référencé http://geab.eu/en/2016-the-year-of-india-and-the-last-chance-for-an-organized-systemic-global-transition/#_ftn1

00:05 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, politique internationale, europe, affaires européennes, états-unis |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Syrie: Des intérêts coloniaux de la Grande-Bretagne et de la France à la protection de l’approvisionnement en matières premières pour les USA

Syrie: Des intérêts coloniaux de la Grande-Bretagne et de la France à la protection de l’approvisionnement en matières premières pour les USA

Interview de Karin Leukefeld*

Ex: http://www.horizons-et-debats.ch

Dans les médias, on parle déjà d’une migration moderne des populations. De même, on débat de la responsabilité des soi-disant bandes de passeurs pour le transport de réfugiés qu’on soupçonne être des criminels ou sinon des migrants économiques aisés. Les vraies causes de la misère de masse des réfugiés ne sont guère étudiées. La correspondante en Syrie, Karin Leukefeld, décrit dans une interview accordée à Jens Wernicke, la situation d’une guerre économique par procuration détruisant de plus en plus l’Etat syrien, affamant la population et provoquant la fuite de 11 millions de Syriens.

Jens Wernicke: A ma connaissance, vous êtes la seule journaliste allemande, à part Jürgen Todenhöfer, qui se trouve réellement sur place au Moyen Orient, qui discute avec les gens concernés et qui en tire des analyses qualifiées sans que ce soient des stéréotypes. En ce moment, vous revenez d’un voyage en Syrie. Quelle est la situation sur place?

Karin Leukefeld: Cela dépend où on se trouve en Syrie. Dans la région côtière, c’est calme. Il y a même des Syriens vivant actuellement en Europe, qui s’y rendent pour y passer leurs vacances et retrouver leurs familles. Cependant, on y trouve de nombreux déplacés internes, donc l’espace libre se fait rare partout.

A Idlib, une province limitrophe de la région côtière, ce trouvent l’«Armée de la conquête» et le Front al-Nusra. Des dizaines de milliers de personnes se sont enfuies, certains villages sont assiégés. A Alep, la situation est très sérieuse. C’est la guerre entre divers groupes armés et l’armée syrienne. De grandes parties de la ville sont détruites, l’approvisionnement en eau et en courant est souvent interrompu, les denrées alimentaires sont très chères, là où on en trouve. Des groupes armés tirent des grenades de mortier, des missiles et des projectiles fabriqués par eux-mêmes en direction des quartiers habités et l’armée syrienne riposte.

A l’est d’Alep, il y a des régions contrôlées par les Kurdes, d’autres sont contrôlées par l’«Etat islamique en Irak et au Levant» auto-proclamé (EI). Là, on est en grande insécurité, les fronts changent quotidiennement, les forces aériennes syriennes et l’«Alliance anti-EI», dirigée par les Etats-Unis, effectuent leurs attaques. Depuis peu, les forces aériennes turques effectuent également des raids. Elles attaquent les positions du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) dans le nord de l’Irak. Dans le nord de la Syrie, elles attaquent les régions contrôlées par les Kurdes syriens. L’attaque est menée sous le mot d’ordre «lutte contre l’‹Etat islamique›». Au nord d’Alep, les Etats-Unis et la Turquie veulent imposer une «zone de protection». C’est une mesure militaire à l’intérieur du territoire syrien exigeant la permission du Conseil de sécurité de l’ONU. Puisque celle-ci n’existe pas, il s’agit donc d’une attaque contre un Etat souverain et d’une violation du droit international.

Les régions habitées de la province centrale de Homs sont contrôlées par le gouvernement syrien et l’armée. Les zones désertiques, s’étendant de l’est jusqu’à la frontière avec l’Irak ne sont pas sûres. La situation à Tadmur, une ville moderne, proche de Palmyre, n’est pas claire. Dans le cloître de Deir Mar Elian, que j’ai souvent visité, le prêtre Jacques Mourad et un autre religieux ont été kidnappés. On n’a aucune trace d’eux. Entretemps, les habitants de Qaryatayn et de Sadat, dont une grande partie sont des chrétiens, ont été chassés par l’Etat islamique.

A Damas, 7 millions de personnes ont trouvé refuge; ce sont des réfugiés internes, venant de toutes les parties du pays. La situation est assez calme, l’électricité et l’eau manquent, de la banlieue de Damas, où se trouvent les bases du Front islamique et d’al-Nusra on tire souvent sur la ville. L’armée syrienne riposte.

A Sweida, où habitent les Druses et les chrétiens, la situation est encore calme. J’y vais chaque fois que je suis en Syrie. Deraa et le Golan, à la frontière israélienne, sont toujours disputés. Actuellement, une grande bataille pour Zabadani, située à la frontière libanaise, est en cours. Là, se trouve un quartier général des groupes armés combattant aux alentours de Damas. L’armée syrienne et le Hezbollah libanais, luttant en commun, veulent reconquérir cette base stratégiquement importante pour ces combattants.

La vie est chère. La livre syrienne n’a plus qu’un cinquième de son pouvoir d’achat comparé à 2010. Beaucoup d’habitants ont tout perdu; on mendie, la viande s’est raréfiée à table, pour autant qu’il y ait encore une table. Le taux de chômage est à 40%, les enfants travaillent pour aider la famille et ne vont plus à l’école. La moitié des 500?000 Palestiniens syriens ont fui, car leurs camps, qui étaient plutôt des villes, sont détruits.

Les centres économiques de la Syrie – situés autour d’Alep, de Homs et de Damas – sont presque totalement détruits. La Syrie possédait sa propre industrie pharmaceutique, une excellente industrie textile, un secteur agroalimentaire et d’importantes réserves céréalières: tout a été détruit, pillé et vendu en Turquie. Les modestes réserves pétrolières dans l’est du pays sont contrôlées par des groupes de combattants, le pétrole étant vendu dans le pays, également au gouvernement, ou souvent aussi transporté illégalement hors du pays.

Entretemps, une grande partie des stations d’extraction de pétrole ont été bombardées par l’alliance anti-EI. Et puis les sites archéologiques syriens, datant de plus de 10?000 ans avant notre ère – sont occupés, assiégés, pillés, détruits par des combattants.

La situation est dure, la misère est grande. Surtout pour les Syriens en fuite. 4 millions ont fui dans les pays voisins, 7 millions supplémentaires sont des réfugiés internes à l’intérieur de la Syrie.

Ce qui est vraiment perfide c’est que ces flux migratoires sont politiquement instrumentalisés. Le conflit interne de la Syrie a d’abord été élargi en un conflit régional, puis en une guerre internationale par procuration. Partout où les habitants se sont enfuis, des groupes armés, soutenus par des forces régionales et internationales, se sont installés. Puis, on a déclaré que le gouvernement syrien n’avait plus le contrôle dans son pays, qu’il était en outre le problème fondamental, la «racine de tous les maux» en Syrie. Tout récemment un porte-parole du Secrétariat d’Etat américain vient de le répéter: il a déclaré que la Syrie est un «Etat en déliquescence» dans lequel on peut s’ingérer aux niveaux humanitaire et militaire.

Et cette pauvreté, cette misère que vous décrivez et qui fait fuir les gens: d’où vient-elle, quelles en sont les raisons? Et que voulez-vous dire avec le terme de «guerre par procuration»? Je vous prie de préciser cela …

La Syrie est un pays en développement. En 2010, la situation avait déjà beaucoup évolué, et on prévoyait qu’en 2015, donc cette année, le pays serait à la cinquième place des puissances économiques du Monde arabe.

Actuellement, la Syrie se trouve juste devant la Somalie. La crise économique causée par la guerre est encore aggravée par les sanctions économiques de l’UE. Ce que nous observons dans ce pays est aussi une guerre économique contre un pays ascendant.

Les sanctions économiques édictées par l’UE, commencèrent déjà fin 2011 et concernaient le commerce du pétrole et du gaz ainsi que le secteur financier. La compagnie aérienne syrienne n’avait plus le droit d’atterrir sur les aéroports européens, tous les projets bilatéraux furent arrêtés, le personnel fut retiré, la Syrie fut isolée. Au début, l’Etat et la population purent encore surmonter les pénuries grâce à leurs propres réserves, mais le jour vint, où celles-ci furent épuisées. L’Etat obtint un soutien financier et des crédits de l’Iran. Ainsi, on put diminuer les pertes de l’industrie pétrolière. On put livrer du pétrole et du gaz à la population, à l’industrie encore en fonction et à l’armée. L’économie nationale fut cependant soumise à la guerre, une économie de guerre se développa.

Avec ses sanctions économiques, l’UE veut officiellement mettre sous pression la direction politique et militaire du pays afin de la faire plier et démissionner. Cela n’a pas eu lieu. C’est donc la société qui fut sanctionnée; on détruisit ses moyens d’existence créés et développés avec de grands efforts. Dorénavant, c’étaient les profiteurs de guerre qui gagnèrent de l’argent: les milices, les contrebandiers, les marchands du marché noir.

Au delà de la politique des sanctions, on détruisit de façon ciblée l’économie syrienne au niveau matériel. Cela était le plus apparent à Alep et à Damas. Au cours de l’été 2012, il y a eut une attaque coordonnée qui aurait dû mener à la chute du gouvernement syrien. A Damas, quatre hauts militaires et membres des services secrets furent tués lors d’une attaque contre le Conseil national de sécurité. Directement après, suivirent des attaques contre Alep et Damas. Ces vagues d’attaques furent effectuées par des combattants qui avaient été retirés de Homs après que la bataille pour Babr Amr avait été gagnée par les forces armées syriennes. Ces combattants s’étaient rassemblés aux alentours de ces deux grandes villes où ils furent soutenus par les forces locales. Le coup d’Etat ne réussit pas, car les responsables d’Alep et de Damas refusèrent d’ouvrir les portes de la ville aux groupes de combattants. En réaction à ce refus, les zones industrielles autour d’Alep et de Damas furent détruites et pillées et on en fit des bases pour de futures attaques contre ces deux villes.

Le fait qu’il s’agit réellement d’une guerre par procuration est évident aussitôt qu’on prend en compte que le dit Etat islamique, appelé «Daech» dans le pays, n’est nullement surgi du néant, comme nos médias dominants veulent nous le faire croire. Des sponsors régionaux et internationaux le soutienne ce qui semble lui permettre de disposer de ressources financières inépuisables.

Ces sponsors utilisent les combattants pour détruire les Etats nationaux, créés au Levant, il y a 100 ans, contre la volonté des populations de l’époque. En ce temps, les intérêts coloniaux de la Grande Bretagne et de la France primaient, aujourd’hui, il s’agit de la protection des matières premières pour l’Occident dirigé par les Etats-Unis. Le courroux des Etats du Golfe contre la politique indépendante défendue en Syrie, se reflète dans l’armement et la formation de groupes de combats irréguliers, dominés par «Daech». Le terrain sociétal qui les nourrit, c’est la pauvreté.

Pourriez-vous nous donner un exemple concret de cette «spirale de la pauvreté» dont il semble s’agir?

Prenons une entreprise vendant des équipements médicaux à des cabinets et des hôpitaux. Jusqu’à présent, cette entreprise achetait les équipements en Allemagne. Suite aux sanctions de l’UE, plus rien ne pouvait être acheté ou livré. Acheter dans un autre pays était difficile pour cette entreprise, car tous les transferts financiers étaient interrompus. La Banque centrale syrienne est soumise aux sanctions, personne n’a le droit de faire des affaires avec elle. Pour contourner cela, l’entreprise allemande livre par exemple les produits à une entreprise libanaise qui les vend à l’entreprise syrienne. Le Liban n’est pas soumis aux sanctions de l’UE. Le transfert de marchandises se renchérit ainsi massivement.

Un autre exemple est que les parents, dont les enfants font des études à l’étranger, ne peuvent plus leur envoyer de l’argent parce que les banques syriennes n’ont plus le droit de faire des affaires. La même chose est valable pour les bourses du gouvernement syrien pour les étudiants à l’étranger. Ou prenons l’exemple des médicaments: jusqu’à présent, ils étaient très avantageux grâce à une bonne production en Syrie. L’industrie pharmaceutique est pratiquement détruite, donc, il faut importer les médicaments par le Liban ou se les procurer de la Turquie par contrebande – ce qui permet d’exiger des prix astronomiques.

Et les intérêts à l’arrière-plan de ce conflit – de quelles forces parlons-nous? A qui pensez-vous, en parlant de «sponsors»?

Les sponsors sont ceux qui soutiennent les groupes armés contre le régime syrien et l’armée. La Russie et l’Iran, qui soutiennent le gouvernement syrien, sont ses alliés parce qu’ils sont liés avec l’Etat syrien par des accords de droit international. Les Etats régionaux, la Turquie, l’Arabie saoudite et le Qatar sont plutôt des «sponsors», parce qu’ils se servent des groupes pour leurs propres objectifs, et si c’est opportun, ils les laissent tomber. Cela est également valable pour les sponsors parmi les Etats européens, de l’Australie et des Etats-Unis.

Le chaos déployé en Irak et en Syrie profite avant tout aux Etats du Golfe, à la Turquie et aux Etats-Unis. Evidemment pas à la population, mais aux élites politiques et industrielles, en premier lieu à l’industrie de l’armement. La péninsule arabe s’est transformée au cours des dernières 5 années en un immense dépôt d’armes. Des militaires occidentaux, étatiques et privés, entraînent des combattants, les arment et les envoient à la guerre. Les Etats-Unis livrent du matériel de guerre valant plusieurs milliards dans les Etats du Golfe et en Israël. L’Allemagne arme les Peschmerga kurdes du nord de l’Irak et les entraîne, et la Turquie profite en tant que pays membre de l’OTAN de sa position de front face à la Syrie et à l’Irak. La Syrie est évidemment aidée militairement par la Russie et l’Iran, mais cela se passe, comme déjà dit, sur la base d’accords bilatéraux.

D’ailleurs, dans aucun des pays affectés par le «printemps arabe», le mouvement de protestation de la jeunesse éclairée et moderne n’a survécu nulle part! En Tunisie, en Egypte et en Syrie les événements sont déterminés par l’islam politique, que ce soit en tant que groupe de combat ou d’opposition.

Face à tout cela, le fanatisme religieux des gens sur place est certes également important, car il contribue pour ainsi dire à de véritables «guerres religieuses» …

Les Syriens n’ont jamais été des fanatiques religieux! Ce sont uniquement les Frères musulmans, qui propagent un islam politique, ou plus précisément une aile des Frères musulmans syriens, qui ont essayé, à la fin des années 1970, de se révolter contre le parti baathiste ayant imposé un Etat séculaire. Cette révolte se termina en 1982 par le massacre de Hama. Des milliers de personnes moururent suite aux attaques aériennes de l’armée syrienne. Des milliers disparurent ou se retrouvèrent en prison. Ceux qui en furent capables prirent la fuite et les Frères musulmans furent interdits sous peine de mort.

Il va de soi que cela continue d’agir. Beaucoup de jeunes gens, qui sont engagés dans des unités de combat islamiques, parlent de Hama, quand on leur demande pourquoi ils combattent. Un jeune homme, tout en manifestant pacifiquement, m’a raconté en 2011 lorsque tout commença, que son oncle avait disparu à Hama et que suite à cela toute sa famille soutenait l’opposition. Toutefois, il faut aussi rappeler que l’aile des Frères musulmans de Damas s’opposait à la révolte armée dans les années 1970.

Le rôle des Frères musulmans dans la montée de l’islam politique radical ne doit pas être sous-estimé. Le parti gouvernemental AKP en Turquie est aussi un parti frère des Frères musulmans, et un sondage a démontré que plus de 10% de la population turque ne voit pas l’«Etat islamique en Irak et au Levant» comme étant une organisation terroriste dont on doit avoir peur, tout au contraire, ils le soutiennent comme une force légitime. Cela n’est possible que parce que le gouvernement turc poursuit lui-même une ligne de l’islam politique. Dans un Etat séculaire une telle chose serait impensable.

Mais retournons en Syrie. Il y eut beaucoup de conflits politiques, mais au niveau culturel et religieux, la Syrie a toujours été un pays tolérant et ouvert. Actuellement, on tente aussi de détruire cette tolérance. Cela ne vient pas «d’en bas» ou «de l’âme des êtres humains» vivant sur place – c’est une conséquence des intérêts géopolitiques et des affrontements stratégiques.

Ainsi, les gens fuient et souffrent parce que le dit Occident recouvre leur patrie de guerre et la met économiquement à genoux? Les méchantes bandes de passeurs, dont nous entendons beaucoup parler dans nos médias, ne sont pas le problème principal, expliquant pourquoi 11 millions de Syriens sont en fuite?

Ainsi, les gens fuient et souffrent parce que le dit Occident recouvre leur patrie de guerre et la met économiquement à genoux? Les méchantes bandes de passeurs, dont nous entendons beaucoup parler dans nos médias, ne sont pas le problème principal, expliquant pourquoi 11 millions de Syriens sont en fuite?

Les bandes de passeurs sont la conséquence d’une politique totalement erronée au Moyen Orient, non pas la cause. Ces bandes font partie de l’économie de guerre. Sans guerre, ils n’auraient rien à faire. Ils utilisent les mêmes voies pour transporter illégalement des armes, de la munition, des équipements, des téléphones par satellite et des combattants ainsi que des drogues et toutes choses dont on a besoin pour faire la guerre en Syrie.

Les réfugiés rencontrent sur ces sentiers de contrebande des combattants, les organisateurs sont les mêmes. Le bureau des Nations Unis pour la lutte contre la drogue et le crime a présenté un rapport détaillé sur ces voies de contrebande.

Aussi longtemps que l’on peut gagner beaucoup d’argent avec la guerre et la souffrance des gens concernés, on ne peut pas s’attendre à de grands changements.

Comment se fait-il que dans nos médias, on ne rapporte rien de pareil ou alors, si quelque information passe, ce sont en règle générale des infos totalement indifférenciées?

Il faudrait poser ces questions aux médias dominants. Ils doivent diriger, guider et «classer» la perception de la population, c’est ainsi qu’on définit leur tâche depuis peu. Pour moi, cela veut dire qu’ils définissent la direction de nos réflexions et la manière de «classer» un conflit. Cela a peu à voir avec la réalité dans les régions de conflits, d’autant plus que beaucoup de collègues ne s’y trouvent pas, mais plus souvent ils sont dans une ville d’un pays voisin ou dans le studio de leur propre chaîne télévisuelle ou radio. Un pendant à cette présentation serait un reportage, rapportant les options et les développements guerriers, mais donnant au moins autant de place aux propositions, initiatives et développements politiques non armés.

Que faudrait-il, selon vous, changer en Syrie pour que la paix puisse être rétablie? Et: y’a-t-il quelque chose que nous, la population allemande, puissions faire pour soulager la misère dans le pays?

Les Etats-Unis et la Russie doivent se mettre d’accord sur une procédure commune pour stabiliser la Syrie et l’Irak et en intégrant les forces armées et le gouvernement syriens ainsi que l’armée et le gouvernement irakiens. Il faut laisser de côté toutes conditions préalables – telles que «Assad n’a pas d’avenir en Syrie». Les acteurs syriens doivent être soutenus et non empêchés de participer à la table de négociations. Tout le monde doit s’abstenir d’influencer la situation en faveur de ses propres intérêts. La Turquie doit être forcée – par l’OTAN ou bilatéralement par certains pays membres de l’OTAN – de cesser son soutien au prétendu Etat islamique. Si elle ne le fait pas, il faut sanctionner militairement la Turquie. Et les pays d’origine des djihadistes internationaux doivent empêcher les combattants ou sympathisants islamistes de partir à l’étranger. Pour ce faire, il faut aussi ouvrir dans les Etats respectifs le débat sur une cohabitation respectueuse et une égalité des chances.

La population doit surtout assister les réfugiés arrivant en Allemagne. Toutefois, le gouvernement fédéral, qui a contribué à leur fuite par sa politique erronée, ne doit pas être libéré de sa responsabilité pour ces personnes. Au Bundestag, dans les Parlements des Länder, dans les syndicats, les écoles, les églises, les blogs et les réunions politiques –il faut partout expliquer les réels dessous de la guerre en Syrie. C’est la responsabilité de quiconque voulant mettre fin à cette guerre.

Encore un dernier mot?

Oui. 70 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, je veux rappeler le poème de Wolfgang Borchert: «Alors une seule chose compte: dire NON!». Dans le voisinage direct de l’Europe, dans l’espace méditerranéen oriental et dans diverses parties de l’Afrique ont lieu, sans cesse depuis 25 ans, des guerres qui s’étendent de plus en plus. En ajoutant le conflit israélo-palestinien, nous sommes en guerre au Proche-Orient depuis 1948. Avec l’occupation de l’Irak en 2003, en violation du droit international, les Etats-Unis ont finalement ouvert la «porte de l’enfer», les mises en garde étaient déjà nombreuses en ce temps-là.

Les Palestiniens sont depuis bientôt 70 ans en fuite ou vivent – par exemple dans la bande de Gaza ou en Cisjordanie – comme des prisonniers dans leur propre pays. Des Irakiens fuient leur pays, maintenant les Syriens. L’Occident attise ces guerres, l’Allemagne aussi en livrant des armes et en se taisant face aux violations du droit international. L’opposition politique au Bundestag ou au Parlement européen n’est pas à la hauteur de sa tâche en ce qui concerne la guerre et la paix. De nombreux médias jouent aux va-t-en-guerre.

Je regrette le temps des grands mouvements pour la paix et contre la guerre, qui se retrouvèrent jadis dans la rue contre la guerre en Irak. Ils doivent se rassembler sans se laisser diviser. Le mouvement pour la paix doit se manifester dans la rue contre ces guerres!

Merci de cet entretien. •

* Karin Leukefeld, 1954, a étudié l’ethnologie, l’islam et les sciences politiques et est libraire de formation. Elle fut responsable des relations publiques entre autre de la Fédération d’initiatives citoyennes pour la protection de l’environnement (BBU), des Verts (parti fédéral) ainsi que du bureau d’information El Salvador. Depuis l’an 2000, elle est correspondante indépendante pour toutes questions concernant le Proche-Orient. Son site internet: www.leukefeld.net

(Propos recueillis par Jens Wernicke)

(Traduction Horizons et débats)

Source: www.nachdenseiten.de/?p=27340

du 27/8/15

00:05 Publié dans Actualité, Géopolitique, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, histoire, géopolitique, politique internationale, syrie, levant, mandat français en syrie, proche orient, monde arabe, monde arabo-musulman |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Esploratori tedeschi nel cuore dell’Africa: Heinrich Barth, Adolf Overweg, Eduard Vogel

Esploratori tedeschi nel cuore dell’Africa: Heinrich Barth, Adolf Overweg, Eduard Vogel

Chissà perché, oggi in certi ambienti storiografici è considerato politicamente poco corretto, o quanto meno discutibile, occuparsi degli esploratori europei del XIX secolo, particolarmente di quelli che rivolsero le loro ricerche al continente africano. Più o meno esplicitamente, viene loro imputata la colpa di aver fornito l’avanguardia degli eserciti coloniali; perciò, nell’ambito dei circoli culturali “progressisti”, i loro nomi sono caduti nell’oblio, a dispetto dei notevoli meriti scientifici che, indubbiamente, molti di essi ebbero.

Così, siamo caduti da un estremo all’altro: se, un tempo, le storie del continente africano scritte dagli Europei tendevano ad assegnar loro uno spazio sproporzionato, “dimenticandosi” delle culture locali e delle civiltà indigene, adesso sta divenendo difficile vederli citati anche solo di sfuggita, a parte i cinque o sei più famosi e a meno che le loro vite abbiano qualcosa a che fare con gli eccessi e i crimini del colonialismo.

Un buon esempio di ciò è la famosissima, e forse sopravvalutata, Africa, del saggista inglese John Reader, apparsa nel 1997 (e tradotta in italiano dalla casa Editrice Mondadori nel 2001), tipico prodotto del rigetto anti-vittoriano e anti-etnocentrico della fine del XX secolo. Invano si cercherebbero, nelle oltre 700 pagine di questa grossa opera, una sola citazione dei nomi di Heinrich Barth, Adolf Overweg ed Eduard Vogel (anche se quelle di Livingstone si sprecano addirittura: il lupo sciovinista perde il pelo, ma non il vizio…).

Questa tacita rimozione è particolarmente vistosa nel caso degli esploratori tedeschi, che pure diedero un contributo decisivo alla conoscenza del continente africano dal punto di vista geografico, botanico, zoologico ed etnografico. Infatti, dopo la prima guerra mondiale – quindi, assai prima delle altre potenze europee – la Germania dovette rinunciare alle sue colonie; e la motivazione con cui Francesi e Britannici gliele tolsero, spartendosele, fu che essa aveva dato prova di una estrema irresponsabilità nell’amministrazione delle popolazioni africane.

Ora, se è vero che vi furono, nella storia coloniale tedesca, delle pagine tremende (cfr. F. Lamendola, Namibia 1904: la «soluzione finale» del problema herero nel Sud-ovest africano, pubblicato in libro nel 1988 e su rivista nel 2007, e consultabile anche sul sito di Arianna), è altrettanto vero che anche le altre potenze europee commisero efferatezze; e che, comunque, ciò non autorizza a cancellare le pagine positive, culminate nell’opera di un Albert Schweitzer nel lebbrosario di Lambaréné.

È, quindi, nel segno di una maggiore equità storica che riteniamo si possa riaprire il capitolo sull’opera svolta dagli esploratori europei negli altri continenti. E, dopo esserci occupati di un insigne esploratore tedesco dell’Australia (cfr. il nostro articolo Ludwig Leichhardt, ultimo esploratore romantico nei deserti proibiti dell’Australia), vogliamo qui ricordare una triade di esploratori germanici che percorsero in lungo e in largo la porzione centrosettentrionale del continente africano, allargando enormemente l’orizzonte delle conoscenze che si avevano allora su quelle terre remote e quasi inaccessibili.

Heinrich Barth

Heinrich Barth

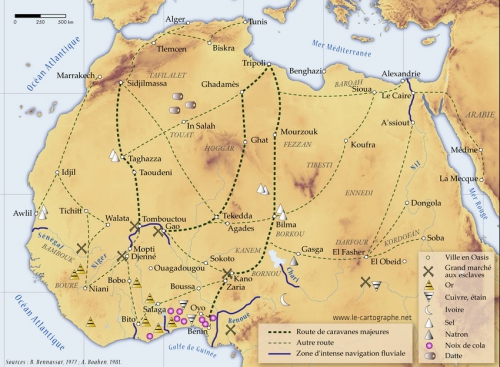

Nella prima metà del XIX secolo, l’interno dell’Africa settentrionale era ancora in gran parte ignoto agli Europei, i quali non erano riusciti a spingersi molto al di là delle coste, dopo il grande viaggio esplorativo dello scozzese Mungo Park.

Questi era giunto alla foce del Gambia nel giugno del 1795 con l’obiettivo di raggiungere il Niger, per determinarne le sorgenti e la foce, cosa che era riuscito parzialmente a compiere, tra enormi difficoltà, raggiungendo di nuovo la costa nel 1797 e dimostrando che il grande fiume scorre verso est e non ha alcun rapporto con il Senegal; ma una buona parte del suo corso e, soprattutto, la foce, rimanevano avvolti nell’oscurità. Nel 1805 Park ritornò in Africa per risolvere definitivamente quel problema geografico, ma questa volta la fortuna gli voltò le spalle. Raggiunto il fiume Bamako, lo discese fino a Bussa, dove fu attaccato dagli indigeni: per salvarsi si gettò in acqua, ma perì annegato. Negli anni successivi l’attenzione dei geografi e dei viaggiatori europei si concentrò sul grande deserto dell’Africa settentrionale, il Sahara; ma una serie di spedizioni andarono incontro a un infausto destino. Nel 1823, tuttavia, gli inglesi Clapperton, Denham e Hornemann, partendo da Tripoli, si spinsero audacemente fino alle sponde del lago Ciad: che, a quell’epoca, doveva offrire uno spettacolo ben più maestoso e affascinante, con le sue rive verdeggianti e le sue acque pescose; mentre oggi si sta rapidamente prosciugando. A Murmur, Odney morì e Clapperton si rimise in viaggio da solo, giungendo a Sokoto, ove fu accolto benevolmente dal sultano Bello. Impossibilitato, tuttavia, a proseguire in direzione dell’Atlantico, dovette riprendere la via dell’interno e giunse a Tripoli passando per il Bornu, da dove fece poi vela verso l’Inghilterra. Ormai, però, il «mal d’Africa» lo aveva afferrato e, appena due mesi dopo, era di nuovo in Africa per completare l’impresa, questa volta partendo da Lagos. Ma, dopo aver raggiunto il Niger, a Sokoto, morì improvvisamente; fu il suo compagno, Richard Lander, a trovare la via della costa e a pubblicare, tornato in Inghilterra, le memorie del suo capo.

Intanto il quadro politico e strategico stava cambiando, specialmente dopo che la Francia ebbe invaso l’Algeria nel 1830 e ne completò la conquista nel 1843, piegando la resistenza dell’indomito Abd-el-Kader. Nell’Africa settentrionale comparvero esploratori di valore e, spesso, di formazione universitaria: naturalisti ed etnologi, che univano alla passione per l’avventura un autentico interesse scientifico. Uno d essi fu il principe von Pücker-Muskau, che viaggiò attraverso l’Egitto, l’Algeria e la Tunisia.

A quell’epoca, la Germania non aveva ancora raggiunto la sua unificazione politica e nessuno degli Stati tedeschi, nemmeno i due più potenti – l’Austria e la Prussia – avevano interessi da far valere in proprio nei confronti dell’Africa, per cui un certo numero di viaggiatori ed esploratori tedeschi si misero al servizio di altre potenze, in particolare della Gran Bretagna. Tale fu il caso di uno dei maggiori di essi, Heinrich Barth, nato ad Amburgo il 16 febbraio 1821 e morto a Berlino il 25 novembre 1865, e dei suoi compagni Adolf Overweg (1822-1852), anch’egli amburghese, ed Eduard Vogel (1829-1856), di Krefel.

Da giovane, Barth aveva studiato i classici all’Università di Berlino e aveva acquisito buone cognizioni filologiche le quali, unite a una naturale predisposizione per le lingue, gli avevano permesso di padroneggiare, sin dal suo primo viaggio africano, l’inglese, il francese, l’italiano, lo spagnolo e l’arabo. Dotato di uno spirito di ricerca scrupoloso e sistematico, nel 1845 Barth aveva compiuto la traversata del deserto da Tripoli all’Egitto, facendosi una buona reputazione, benché in quel primo viaggio avesse quasi perduto la vita nel corso di una aggressione dei predoni nomadi. Così ricorda la figura e le imprese di Heinrich Barth il saggista tedesco Anton Mayer, nel suo libro 6 000 anni di esplorazioni e scoperte (traduzione italiana di Rinaldo Caddeo, Valentino Bompiani Editore, Milano, 1936, pp. 204-206):

Da giovane, Barth aveva studiato i classici all’Università di Berlino e aveva acquisito buone cognizioni filologiche le quali, unite a una naturale predisposizione per le lingue, gli avevano permesso di padroneggiare, sin dal suo primo viaggio africano, l’inglese, il francese, l’italiano, lo spagnolo e l’arabo. Dotato di uno spirito di ricerca scrupoloso e sistematico, nel 1845 Barth aveva compiuto la traversata del deserto da Tripoli all’Egitto, facendosi una buona reputazione, benché in quel primo viaggio avesse quasi perduto la vita nel corso di una aggressione dei predoni nomadi. Così ricorda la figura e le imprese di Heinrich Barth il saggista tedesco Anton Mayer, nel suo libro 6 000 anni di esplorazioni e scoperte (traduzione italiana di Rinaldo Caddeo, Valentino Bompiani Editore, Milano, 1936, pp. 204-206):

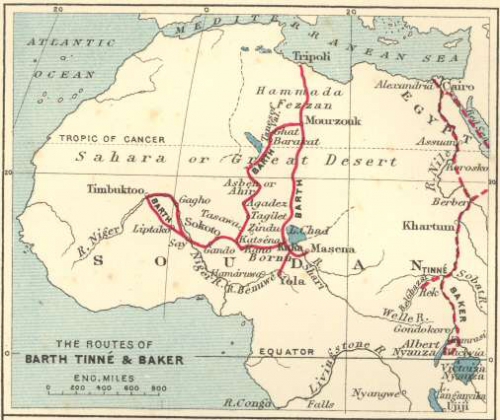

…Anche Richardson, che al tempo del viaggio di Barth s’era spinto da Tripoli a Murzuk, lo conobbe di fama. Quando nel 1849 veniva preparata una grande impresa per l’esplorazione del Sudan occidentale e del Sahara e di cui Richardson ottenne il comando, anche Barth e il suo compatriota Overweg vi parteciparono. Il governo inglese aveva un interesse speciale all’esplorazione del Sudan. Non vi erano, è vero, problemi fluviali da risolvere, ma, oltre all’allettamento del bel paesaggio, delle vaste foreste e della fertilità del terreno, si offriva la possibilità di allacciare rapporti commerciali col grande e potente regno degli Arabi, e con quelli dei popoli misti e degli indigeni che esistevano verso la metà del secolo XIX.

L’English mixed scientific and commercial expedition (Spedizione scientifico-militare inglese) che tradiva col suo nome il suo duplice fine, lasciò Tunisi nel dicembre del 1849 e Tripoli, dove cominciò la vera e propria attività di esplorazione, nel febbraio 1850. Da Murzuk Barth si diresse per Gat ad Agades nel paese di Air per entrare in rapporti di commercio col sultano; a Damergu, al confine settentrionale del regno del Bornu, Barth si divise dai suoi compagni ed andò ad oriente verso il lago Ciad. Aveva intenzione di ritrovarsi a Kuka con Richardson che aveva battuto una via ancora più ad oriente, ma l’Africa voleva ancora la sua vittima e Richardson moriva alcuni giorni prima che i suoi compagni raggiungessero il punto d’incontro. Barth lo sostituì nel comando della spedizione e si occupò innanzitutto dell’esplorazione del lago Ciad: la sua descrizione delle acque non assomiglia affatto a quella di Denham del 1823. Egli mette già in luce il carattere paludoso della “laguna” che allargava ogni anno le sue rive e accentuava l’impossibilità di stabilire esattamente la forma del lago. Il viaggiatore proseguì la marcia verso Sud, si spinse ad Adamaua e scoprì il 18 giugno 1851 il fiume Benué. A luglio si incontrò a Kuka nuovamente con Overweg, e poiché quanto aveva fatto non era sufficiente al suo desiderio di attività, decise di spingersi nuovamente a Sud e Sud-Est nel paese dei Baghirmi. Mentre ancora lavorava in quella regione la morte africana gli strappò Overweg, cosicché Barth rimase solo. Egli fidò volentieri su se stesso e diresse la sua marcia dal lago Ciad ad occidente; il Niger fu raggiunto il 12 giugno 1853 presso Sinder per canoa, ma egli non lo percorse. Preferì attraversare l’arco del fiume per terra verso Timbuctù, la qual città aveva assunto in certo qual modo la funzione di Lhasa nel Tibet e fungeva da «regale città del deserto». Qui rimase sei mesi e raccolse una quantità di materiale.

Per apprezzare il merito dell’impresa compiuta dai primi messaggeri dell’Europa nei paesi islamici dell’Africa non dobbiamo dimenticare che la vita di un Europeo era colà minacciata ad ogni istante e che la minima imprudenza poteva avere le più gravi conseguenze.

L’8 aprile 1854 Barth cominciò a discendere il Niger e da Sinder ritornò al Bornu. Il 1 dicembre 1854 incontrò inaspettatamente un collega tedesco, Eberhard [in realtà, Eduard] Vogel, che la Società inglese aveva mandato a sostituire Richardson alla notizia della sua morte. Barth rimase ancora un inverno sul lago Ciad; il 5 maggio 1855 riprendeva la marcia di ritorno per il Sahara, che esattamente verso nord lo riportò per Murzuk a Tripoli. Barth era stato ininterrottamente per sei anni nell’interno dell’Africa, dando prova di una resistenza fisica e spirituale che al di fuori di lui solo pochissimi, come Livingstone, hanno potuto ripetere. La lunghezza dei tratti da lui superati ammontò a più di 20.000 chilometri; le sue osservazioni, ricerche e risultati si distinguono per un’esattezza e acutezza eccezionali e costituiscono la base della conoscenza odierna del Sahara e del Sudan. Egli viaggiò attraverso la metà occidentale dell’Africa dove il continente è più largo, dal Niger al Uadai, centro della parte settentrionale.

Barth ha avuto oltre alle sue qualità di scienziato anche quelle di un buon conoscitore degli uomini che sapeva come trattare, essendogli riuscito di allacciare amichevoli relazioni con i più potenti principi del Sudan e del Sahara meridionale, che gli conservarono la vita. Inoltre Barth era di una modestia straordinaria; egli aveva, disse, lasciato molto, moltissimo da fare ai suoi successori, ma aveva almeno la soddisfazione di aver schiuso alla scienza e persino, forse, ad uno scambio regolare con l’Europa, una parte considerevole dell’interno dell’Africa.

«Da nessun esploratore dell’Africa – disse l’inglese Thomson, occupandosi dell’attività di Barth – è stata raccolta una messe così ricca di materiale geografico, storico, filologico e folcloristico come da Barth».

Eberhard [sic] Vogel era un uomo di fegato e un esploratore di valore che raggiunse presto buoni risultati quando dopo la partenza di Barth intraprese anch’egli una punta ad Adamaua giungendo poi nel paese di Uadai i cui confini non erano stati superati dagli Europei. Dopo questo sparì e solo le ricerche di Nachtigal hanno messo in luce il suo destino. Egli non possedeva la circospezione di Barth, ed eccitava gli indigeni con scritti, disegni ed altre “magie” tanto da essere battuto a morte con randelli per ordine del Sultano di Uadai. Come suole avvenire molto spesso in Africa, egli compromise senza alcuna intenzione un altro bianco, l’ufficiale prussiano Moritz von Beuermann, che venne inviato per salvarlo., quando fu dato per scomparso. Beuermann andò a Kuka per il Sahara e tentò di entrare nel Uadai; era appena giunto a quei confini che gli indigeni lo uccisero, nel 1863.

Tornato in Europa, Barth ricevette congratulazioni e un alto riconoscimento dalla Reale Società Geografica di Londra; tuttavia – come riconosce l’Enciclopedia Britannica – i viaggi di questo notevolissimo esploratore ricevettero scarsa attenzione da parte del grosso pubblico, ed egli stesso rimase relativamente poco conosciuto anche in seguito. Solo dopo la morte, la sua figura emerse in tutta la sua statura, come quella di uno degli uomini che avevano maggiormente contribuito alla conoscenza del continente africano.

Ritornato in Germania, occupò la cattedra di geografia all’Università di Berlino nel 1863 e divenne presidente della Società Geografica Berlinese. Ma non era fatto per star seduto dietro a un tavolo; instancabile viaggiatore, fu in Asia Minore (1858), in Spagna (1861), ancora in Turchia (1862), sulle Alpi (1863), in Italia (1864) e, per la terza volta, in Turchia (1865). Forse, tutti quei viaggi e quegli strapazzi finirono per logorare il suo organismo: si spense all’età di soli quarantaquattro anni, a Berlino, nel novembre del 1865. Heinrich Barth ha pubblicato la relazione dei suoi viaggi sia in inglese, sia in tedesco (5 volumi), e una edizione abbastanza recente è quella di Londra, in tre volumi, del 1965, con il titolo Travels and discoveries in North and Central Africa.

Altre notizie si possono reperire (citiamo dal Dizionario degli esploratori di Silvio Zavatti, Feltrinelli, Milano, 1967, p. 23) in: A. Jacobs, Expédition du Dr. Barth en Afrique, in Revue des deux mondes, 15 giugno 1858-1 marzo 1859; B. Malfatti, Enrico Barth e le sue esplorazioni nell’Africa Centrale, in Scritti geografici ed etnografici, Milano, 1869; S. Günther, Heinrich Barth der Erforscherdes runklen Kontinents, Wien-München, 1896; G. von Schubert, Heinrich Barth, der Bahnbrechter der Deutschen Afrikaforschung. Ein Leben und Characterbild, ecc., Berlin, 1897; R. Mansel Prothero, Heinrich Barth and the western Sudan, in The Geographical Journal, settembre 1958. Degli esploratori tedeschi dei due decenni successivi – Rohlfs, Nachtigal e Schweinfurth – parleremo in un prossimo articolo.

La situazione politica, in Africa, stava evolvendo rapidamente. Anche se il “Continente Nero” celava ancora molti segreti – primo fra tutti, quello sulle sorgenti del Nilo – che appassionavano non soltanto una ristretta cerchia di studiosi europei, ma anche l’opinione pubblica, si andavano creando le condizioni per un assalto concentrico da parte delle potenze europee e per una spartizione sistematica, che verrà sanzionata dal Congresso di Berlino del 1885.

Ormai, si andava verso una nuova fase storica, quella della colonizzazione – almeno per quanto riguarda le zone più favorevoli; quella di cui sono testimonianza opere letterarie quali Cuore di tenebra di Joseph Conrad e Via dall’Africa di Karen Blixen.

Ormai, si andava verso una nuova fase storica, quella della colonizzazione – almeno per quanto riguarda le zone più favorevoli; quella di cui sono testimonianza opere letterarie quali Cuore di tenebra di Joseph Conrad e Via dall’Africa di Karen Blixen.

L’intera impresa dei tre esploratori tedeschi – Barth, Overweg e Vogel – è stata così riassunta dallo scrittore inglese Richard Hall in La scoperta dell’Africa (titolo originale: Discovery of Africa, London, Hamlyng Publishing, 1969; traduzione italiana di Michele Lo Buono, Arnoldo Mondadori Editore, Milano, 1971, pp. 96-98):

La strada settentrionale fino al lago Ciad e al Sudan occidentale era stata aperta da High Clapperton e dai suoi colleghi nel 1820-29. Nel 1859 la ripercorse un gruppo di tre uomini di cui uno solo, Heinrich Barth, di Amburgo, era destinato a sopravvivere. La spedizione, pur patrocinata dal governo inglese, era composta da Barth e da un altro tedesco, Adolf Overweg, con un solo inglese, James Richardson. Questi morì vicino al lago Ciad un anno dopo la partenza da Tripoli. Overweg fu il secondo a soccombere, ma prima di morire aveva compiuto la circumnavigazione del lago su un battello pneumatico. Barth non si scoraggiò, e nei tre anni che seguirono esplorò minuziosamente la regione compresa fra Timbuctù e il Camerun. Egli istituì un modello completamente nuovo di osservazione scientifica, e l’opera in cinque volumi che riporta le sue scoperte ha contribuito immensamente alla comprensione dell’Africa da parte degli europei. Ogni fatto veniva registrato, la larghezza dei fiumi, l’altezza delle sponde, la natura della vegetazione, la distanza fra una città e l’altra, le usanze delle tribù. Ma ciò non tolse nulla al fascino e all’umanità dei suoi scritti. Ecco come sapeva descrivere una difficile traversata del Benué: «Per fortuna aveva messo i pioli della mia tenda sul fondo della canoa, e così l’acqua non è arrivata fino ai bagagli; ma per la sbadataggine dei suoi compagni tutti i libri di Haggi si sono bagnati, con suo grande dispiacere, dopo l’ho visto spargere calde lacrime, mentre asciugava i suoi tesori rovinati sulla spiaggia sabbiosa del promontorio. I cavalli, che procedevano a nuoto accanto alle canoe, dovettero faticare molto, ma disperata fu la lotta dei cammelli, che erano troppo ostinati per farsi guidare dai fragili battelli, e si dovette ricorrere al bastone; il cammello di Haggi fu per un po’ considerato spacciato fra la disperazione di tutti».

Dopo tre anni senza vedere un altro europeo, Barth fu raggiunto da Alfred [leggi: Eduard] Vogel, anch’egli tedesco. Questi, che era stato mandato con due soldati a causa della crescente preoccupazione per la sorte di Barth, venne assassinato con uno dei soldati a est del lago Ciad. Nel settembre del 1855, accompagnato dal soldato rimasto, Barth ritornò a Londra. Egli fu coperto di onori, fece altri viaggi nell’Asia Minore, divenne professore a Berlino e morì nel 1865 all’età di 44 anni. Un risultato delle sue imprese fu quello di attirare l’attenzione della Germania sulle possibilità dell’Africa.

00:05 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, afrique, exploration de l'afrique, affaires africaines, africanistes, africanistes allemands, explorations, explorateurs |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook