Le président russe Poutine a accepté de se rendre en Italie, durant le premier semestre de l’année, – « avec un vif plaisir », a-t-il dit. On trouve les précisiins nécessaires dans le texte ci-dessous, de Spoutnik-français bien entendu et sur recommandation des officines de bienpensance de l’équipe du suivi orwellien de la communication de la phalange qui nous dirige, ici en France. L’intérêt tout factuel de ce texte est qu’il rend compte de l’intensité considérable des relations officielles, et échanges de visites de responsables politiques, – surtout dans le sens Italie vers la Russie, – ces derniers mois. Mais la visite de Poutine a une réelle importance à cause du contexte de la situation au sein de l’UE, des divisions sur deux fronts souvent curieusement contradictoires entre États-Membres, 1) essentiellement entre deux “modèles” qui s’affrontent (en gros, “modèle globaliste“ contre “modèle populiste”), et 2) accessoirement sur la question des relations avec la Russie.

L’Italie tient un rôle considérable dans cette situation de tensions de désordre et d’affrontement, notamment et surtout dans le fait de sa querelle avec la France. La France, dans le seul ensemble de la direction et des macronistes qui affrontent les GJ, est d’une part l’archétype grossier du “modèle globaliste” ; d’autre part, et pour encore accentuer l’antagonisme, elle est singulièrement dans une période antirussiste à cause des croyances grotesques du président-FakeNews qui effectue un gros travail de causerie-Café du Commerce, et de la nomenklatura d’auto-désinformation qui l’entoure. L’affrontement avec l’Italie est donc particulièrement fécond, et même brutal, les deux Vice-Premiers italiens Salvini-DiMaio maniant la communication sans prendre de gants, mais aussi non sans efficacité (leur brutaité fait partie de leur tactique de communication).

Voici le texte de Spoutnik-français, du 9 février : « Vladimir Poutine a accepté l'invitation à se rendre en Italie et les dates concrètes de cette visite seront fixées d'un commun accord plus tard, a déclaré dans une interview à Sputnik l'ambassadeur de Russie à Rome, Sergueï Razov. “En ce qui concerne la visite du Président russe en Italie, l'invitation a été reçue et acceptée avec plaisir. Les dates précises seront déterminées par canaux diplomatiques et annoncées dans les règles établies”, a-t-il souligné.

» Le Premier ministre italien, Giuseppe Conte, avait précédemment exprimé l'espoir de pouvoir bientôt recevoir le Président russe dans la capitale italienne. L'ambassadeur d'Italie à Moscou, Pasquale Terracciano, a précisé pour sa part que Vladimir Poutine était attendu à Rome durant la première moitié de cette année. “Je ne voudrais rien anticiper, mais il est évident qu'une telle visite sera un élément clé de nos relations bilatérales”, a fait remarquer Sergueï Razov.

» L'ambassadeur russe en Italie a indiqué que Moscou et Rome maintenaient un dialogue politique actif. Ainsi, Giuseppe Conte s'était rendu en visite officielle en Russie en octobre dernier et avait été reçu par Vladimir Poutine et le Premier ministre, Dmitri Medvedev. Plusieurs ministres russes, dont le chef de la diplomatie, Sergueï Lavrov, ont également visité l'Italie dernièrement. En novembre, Dmitri Medvedev a assisté à la Conférence sur la Libye à Palerme, la Russie participant de manière constructive à la solution de ce problème international “prioritaire pour nos collègues italiens”, a poursuivi Sergueï Razov.

» ll a rappelé dans ce contexte la récente visite à Moscou de la présidente du Sénat italien, Maria Elisabetta Alberti Casellati, qui a eu des négociations intenses avec son homologue russe, Valentina Matvienko, et le président de la Douma, la chambre basse du parlement russe, Viatcheslav Volodine. “La présidente du Sénat italien s'est vu accorder la possibilité – ce qui n'arrive pas souvent – de prendre la parole à une réunion de la chambre haute du parlement russe.” Une visite du président de la Chambre des députés italienne, Roberto Fico, est prévue pour mars prochain à l'invitation de la direction de la Douma, notamment pour prendre part à une réunion de la ‘Grande commission interparlementaire’, a encore noté Sergueï Razov. “De tels contacts et visites au sommet ne sont pas seulement importants en soi-même, mais aussi parce qu'ils donnent une impulsion appropriée au renforcement des relations sur différents axes et secteurs de la coopération”, a-t-il ajouté pour conclure. »

Cette visite de Poutine en Italie semble s’inscrire dans une longue suite de rencontres, à commencer par la visite du Premier ministre Conte à Moscou à l’automne 2018 comme premier acte de l’Italie du nouveau gouvernement vers la Russie. Mais ce n’est là que l’apparence chronologique. En vérité, la visite de Poutine a une importance considérable, qui tranche sur toutes les rencontres précédentes (même si celles-ci ont évidemment préparé le terrain), essentiellement pour deux raisons :

1) parce que c’est Poutine et qu’il vient en Italie, au cœur de l’Europe, au moment où l’Europe traverse une phase délicate pour sa sécurité avec la sortie des USA du traité FNI dans une atmosphère absolument échevelée d’antirussisme ; et

2) parce que cette visite s’effectue à un moment crucial de tension et d’affrontement au sein de l’UE et du bloc-BAO entre deux modèles, – le “modèle globaliste” (la France du gang Macron & Cie) et le “modèle populiste” (l’Italie populiste qui n’arrête pas de cogner sur Macron via les GJ, symboliquement si l'on veut).

L’aspect le plus intéressant de cette situation se situe par rapport à deux facteurs contradictoires qui ne devraient faire qu’un en bonne logique politique, – mais qu’est-ce donc qu’une “bonne logique politique” aujourd’hui ? Ces deux facteurs sont : 1) la politique étrangère absolument antirussiste de Washington D.C. lorsqu’elle est “D.C.-la-folle”, particulièrement dans le contexte de la situation européenne et de l’OTAN ; et 2) les sentiments et la position de Trump par rapport à la politique populiste, notamment dans ses interférences par rapport aux vagues migratoires, point d’autant plus important à mesure que l’on se rapproche des élections présidentielles de 2020.

• L’attaque contre la Russie est le cœur brûlant de la politique d’agression du Système telle qu’elle est activée depuis “D.C.-la-folle”, avec ses neocons, son Russiagate, l’establishment des deux ailes (démocrate et républicaine) du “parti unique” qui est la courroie de transmission des forces de sécurité nationale (CMI dont le Pentagone, services de renseignement, presseSystème, etc.). On sait que c’est un domaine où la position de Trump est confuse, difficile à définir, insaisissable, faite de non-dits et de voltefaces, etc. Certains jugeraient que les Italiens prennent un très grand risque d’isolement, d’autant qu’ils trouveront assez peu de soutien, si pas du tout, à l’OTAN où l’alignement est de rigueur, y compris et chez les plus grands et courageux pays comme la France, dont le président entretient une haine coriace contre l’Italie comparée à une “léproserie nationaliste”.

• D’autre part et au contraire, les Italiens populistes, qui ont surtout bâti leur succès sur une politique rigoureuse face à l’immigration, rencontrent complètement dans ce domaine le sentiment de Trump et son “Mur” mitoyen et mexicain. L’éminent éditorialiste et vénérable tête pensante des paléoconservateurs populistes Patrick Buchanan vient de consacrer un texte à la position politique de Trump, où il dit que ce président (que Buchanan soutient) a trouvé la seule voie pour se faire réélire, qui est une politique anti-migratoire qui a énormément d’échos dans son électorat. L’Italie populiste est le pays européen favori d’un Bannon, qui reste proche de Trump sur ces questions des flux migratoires, et la position anti-UE de Salvini-Di Maio ne peut que plaire à Trump. Dans ce cas, l’Italie n’est pas du tout isolée, y compris dans le champ transatlantique...

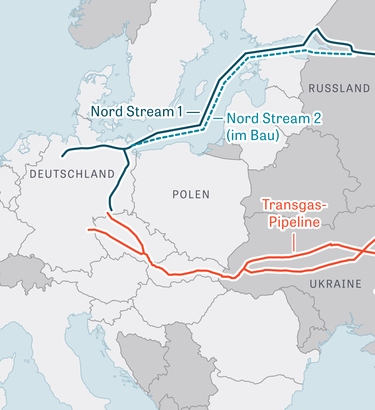

• Un cas typique de cette incertitude est celui de la Pologne par rapport à l’Italie. La Pologne ne peut que s’opposer de toutes ses forces et de toute sa haine antirussiste au rapprochement de l’Italie et de la Russie, et dans ce cas le jugement de l’isolement italien est renforcé. Mais retournons le verre à moitié plein et observons le verre à moitié vide : on sait aussi que la Pologne, à cause de sa politique migratoire et son souverainisme, est attaquée au sein de l’UE, qu’elle y est isolée, et qu’elle n’a pas de meilleure alliée que l’Italie, que l’Italie est sa meilleure garante contre un isolement au sein de l’UE...

Encore n’avons-nous évoqué que les cas les plus flagrants des pays les plus importants, dans cette sorte de “désordre nouveau”. Toutes les relations intra-européennes et transatlantiques sont faites de ces contradictions qu’on dissimule depuis des années. La démarche italienne vers la Russie les expose en pleine lumière... Cela laisse à voir, si l’on veut, que “le roi est nu”, ou, dans tous les cas, habillé de bric et de broc jusqu’à faire se demander de quel royaume ce roi est-il le souverain. La Russie et l’Italie détiennent la recette d’un désordre de type nouveau. S’ils sont habiles, les deux pays en useront pour semer la discorde chez l’ennemi, – c'était la stratégie favorite de De Gaulle.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg