jeudi, 17 septembre 2020

La contre-révolution de Thomas Molnar

La contre-révolution de Thomas Molnar

par Juan Asensio

Ex: http://www.juanasensio.com

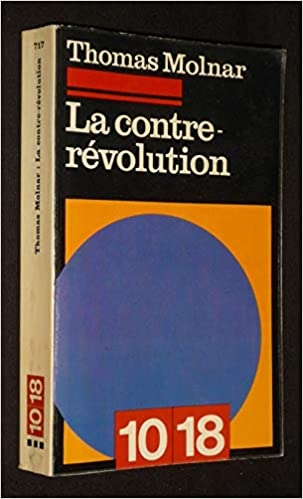

L’œuvre de Thomas Molnar, quand elle est traduite en français, ce qui n'est même pas le cas de l'ouvrage qu'il a consacré à Georges Bernanos, reste encore fort peu connue. Il faut s'en étonner et s'en affliger, car la lecture de l'ouvrage qu'il a consacré à la contre-révolution, en ces temps d'inflation des gloses universitaires, est un réel plaisir : tout est fluide, la moindre phrase n'est pas immédiatement flanquée d'une note s'étendant sur plusieurs pages et dévorant la substance même de l'ouvrage pour se perdre dans le pullulement fantomatique des langages seconds, et des langages au cube des langages seconds.

Thomas Molnar ne s'embarrasse pas d'un inutile et poussif appareil de notes et, assez vite, précise sa pensée : évoquer la contre-révolution, c'est, analyser les raisons d'un échec historique, qui se répète jusqu'à nos jours. Il est d'autant plus intéressant et même amusant de constater que l'année de publication du livre de Molnar dans sa langue originale est celle où une révolution de boudoir germanopratin a fait vaciller le pouvoir français si ce n'est la France tout entière, révolution pour intellectuels de salon et demi-mondaines qui aujourd'hui encore reste aussi sacrée, pour tous ces vieux porcs devenus bourgeois (pardon : l'ayant toujours été, mais ayant confortablement arrondi leurs fins de mois), que le Saint-Suaire l'est pour un catholique.

Thomas Molnar ne s'embarrasse pas d'un inutile et poussif appareil de notes et, assez vite, précise sa pensée : évoquer la contre-révolution, c'est, analyser les raisons d'un échec historique, qui se répète jusqu'à nos jours. Il est d'autant plus intéressant et même amusant de constater que l'année de publication du livre de Molnar dans sa langue originale est celle où une révolution de boudoir germanopratin a fait vaciller le pouvoir français si ce n'est la France tout entière, révolution pour intellectuels de salon et demi-mondaines qui aujourd'hui encore reste aussi sacrée, pour tous ces vieux porcs devenus bourgeois (pardon : l'ayant toujours été, mais ayant confortablement arrondi leurs fins de mois), que le Saint-Suaire l'est pour un catholique.L'échec de la contre-révolution est celui-là même sur lequel se conclut le livre de Molnar, qui écrit que la tâche des contre-révolutionnaires «n'est pas une tâche spectaculaire, elle ne connaît pas de victoire finale, elle obtient ses succès dans le cœur et l'esprit plutôt que sur le forum», car c'est «une tâche sans fin» qui consiste à simplement «défendre la société et les principes d'une communauté d'ordre» (1). Je sais bien que les esprits esthètes affirmeront, comme Thomas Molnar d'ailleurs, que cet échec de la contre-révolution signe non seulement sa grandeur manifeste mais sa réussite, y compris sociale puisque, bon an mal an, les sociétés que nous pourrions définir comme s'inspirant de principes contre-révolutionnaires, disons des sociétés dirigées d'une main de fer par des dictateurs de droite, malgré leurs exactions que je ne minimise en aucun cas (et sur lesquelles Molnar ne semble guère fixer son attention), auront tout de même massacré moins de millions d'hommes que les régimes communistes et autres sectes d'inspiration plus ou moins millénariste dans le monde.

L'auteur explique l'échec historique de la contre-révolution par plusieurs raisons, que nous pouvons toutefois regrouper dans une seule catégorie, relative aux techniques de communication modernes, bien trop délaissées par les penseurs contre-révolutionnaires, «largement incapables d'utiliser des méthodes modernes, une organisation, des slogans, des partis politiques et la presse» (p. 179). C'est d'ailleurs grâce à leurs écrits que les révolutionnaires ont imposé leurs idées, jusque y compris dans le camp adverse : «Á mesure que les années passaient, les idées proposées par le parti révolutionnaire paraissaient de plus en plus attrayantes, non pas en raison de leurs mérites intrinsèques, mais parce qu'elles imprégnaient le climat intellectuel, acquéraient un monopole, isolaient les idées contraires en arguant de leur modération pour prouver leur impotence» (p. 59). Cette idée n'est à proprement parler pas vraiment neuve, puisque Taine puis Maurras l'ont développée avec quelques nuances, le premier critiquant la décorrélation de plus en plus prononcée entre la réalité et les discours évoquant cette dernière (2), le second affirmant que la Révolution française ne s'était pas produite le 14 juillet 1789 mais, comme l'écrit Molnar, qu'«elle s'est faite bien avant au tréfond[s] de l'esprit et de la sensibilité populaires, imprégnés des écrits des philosophes» (p. 65). D'une certaine manière, cette thèse fut aussi développée par le général Giraud qui dans un article paru durant l'été 1940 attribua une partie de la défaite française à la littérature, coupable à ses yeux d'avoir sapé les bases de la nation, puis par Jean Raspail dans son (trop) fameux Camp des Saints. Ne perd que celui qui, secrètement, a déjà perdu, tel est le drame intime de tout contre-révolutionnaire.

L'auteur explique l'échec historique de la contre-révolution par plusieurs raisons, que nous pouvons toutefois regrouper dans une seule catégorie, relative aux techniques de communication modernes, bien trop délaissées par les penseurs contre-révolutionnaires, «largement incapables d'utiliser des méthodes modernes, une organisation, des slogans, des partis politiques et la presse» (p. 179). C'est d'ailleurs grâce à leurs écrits que les révolutionnaires ont imposé leurs idées, jusque y compris dans le camp adverse : «Á mesure que les années passaient, les idées proposées par le parti révolutionnaire paraissaient de plus en plus attrayantes, non pas en raison de leurs mérites intrinsèques, mais parce qu'elles imprégnaient le climat intellectuel, acquéraient un monopole, isolaient les idées contraires en arguant de leur modération pour prouver leur impotence» (p. 59). Cette idée n'est à proprement parler pas vraiment neuve, puisque Taine puis Maurras l'ont développée avec quelques nuances, le premier critiquant la décorrélation de plus en plus prononcée entre la réalité et les discours évoquant cette dernière (2), le second affirmant que la Révolution française ne s'était pas produite le 14 juillet 1789 mais, comme l'écrit Molnar, qu'«elle s'est faite bien avant au tréfond[s] de l'esprit et de la sensibilité populaires, imprégnés des écrits des philosophes» (p. 65). D'une certaine manière, cette thèse fut aussi développée par le général Giraud qui dans un article paru durant l'été 1940 attribua une partie de la défaite française à la littérature, coupable à ses yeux d'avoir sapé les bases de la nation, puis par Jean Raspail dans son (trop) fameux Camp des Saints. Ne perd que celui qui, secrètement, a déjà perdu, tel est le drame intime de tout contre-révolutionnaire.Plusieurs fois, Thomas Molnar nous expliquera que les révolutionnaires ont su imposer leurs vues, non seulement parce qu'elles paraissaient moins paradoxales que celles des contre-révolutionnaires (3), mais surtout parce qu'ils ont su se rendre maîtres des techniques modernes de communication je l'ai dit et, aussi, qu'ils sont parvenus à faire accepter du plus plus grand nombre leurs idées et analyses : «Il faut distinguer entre les intellectuels qui forment les concepts révolutionnaires et ceux qui viennent à leur appui en amplifiant leur voix, en allongeant leurs griffes, en élargissant leur public, en préparant ce dernier à recevoir des idées qu'il n'aurait autrement considérées qu'avec méfiance ou indifférence» (p. 96). Thomas Molnar ne cessera d'insister sur le rôle essentiel que jouent non pas les théoriciens de la révolution, mais ses relais, issus de la classe moyenne précise-t-il : «La considération dans laquelle on tient la révolution à notre époque vient principalement de la pénétration progressive des idées d'extrême gauche dans les classes moyennes. Celles-ci les cultivent pour les répandre ensuite dans toutes les directions par tous les moyens de communication disponibles. L'intellectuel issu d'une classe moyenne représente, en tant que membre de la république des lettres, aussi bien individuellement que sur le plan corporatif, un banc d'essai et un champ de bataille pour ces idées; il n'a pas même besoin de faire du prosélytisme : sa profession de professeur, d'écrivain, de politicien ou de journaliste conserve ces idées en vitrine, tandis que la considération dont il bénéficie, reflet de valeurs et d'une conduite plus traditionnelles, témoigne pour la justesse ou du moins la pertinence de ses propos» (pp. 99-100).

Il serait pour le moins difficile de dénier à Thomas Molnar la justesse de tels propos, y compris si nous devions tracer quelque parallèle avec notre propre époque, où triomphent ces «intellectuels des classes moyennes» (p. 108) qui à force de cocktails et de mauvais livres cherchent à s'émanciper de leur caste, pour fréquenter les grands, ou ceux qu'ils considèrent comme des grands, tout en n'affectant qu'un souci fallacieux de ce qu'ils méprisent au fond par-dessus tout et qu'ils sont généralement vite prêts à qualifier du terme méprisant (dans leur bouche) de peuple. Ce peuple est instrumentalisé, et ce n'est que par tactique que les intellectuels révolutionnaires peuvent donner l'impression de le flatter, voire de le respecter : «Ce qui est essentiel, les révolutionnaires ont rapidement compris que bien que 1789 ait ouvert la porte du pouvoir aux masses, celles-ci ne l'utiliseront jamais pour elles-mêmes, mais permettront seulement qu'il passe entre les mains de ces nouveaux privilégiés que sont les entraîneurs de foules, les faiseurs d'opinion et les idéologues» (p. 119). Finalement, la révolution n'est pas grand-chose, si nous nous avisions de la séparer de ses béquilles, que Thomas Molnar appelle «sa méthode de propagation dans tous les coins de la société» (p. 110) et, surtout, l'élevage quasiment industriel de ces intellectuels si remarquablement définis par Jules Monnerot.

Il serait pour le moins difficile de dénier à Thomas Molnar la justesse de tels propos, y compris si nous devions tracer quelque parallèle avec notre propre époque, où triomphent ces «intellectuels des classes moyennes» (p. 108) qui à force de cocktails et de mauvais livres cherchent à s'émanciper de leur caste, pour fréquenter les grands, ou ceux qu'ils considèrent comme des grands, tout en n'affectant qu'un souci fallacieux de ce qu'ils méprisent au fond par-dessus tout et qu'ils sont généralement vite prêts à qualifier du terme méprisant (dans leur bouche) de peuple. Ce peuple est instrumentalisé, et ce n'est que par tactique que les intellectuels révolutionnaires peuvent donner l'impression de le flatter, voire de le respecter : «Ce qui est essentiel, les révolutionnaires ont rapidement compris que bien que 1789 ait ouvert la porte du pouvoir aux masses, celles-ci ne l'utiliseront jamais pour elles-mêmes, mais permettront seulement qu'il passe entre les mains de ces nouveaux privilégiés que sont les entraîneurs de foules, les faiseurs d'opinion et les idéologues» (p. 119). Finalement, la révolution n'est pas grand-chose, si nous nous avisions de la séparer de ses béquilles, que Thomas Molnar appelle «sa méthode de propagation dans tous les coins de la société» (p. 110) et, surtout, l'élevage quasiment industriel de ces intellectuels si remarquablement définis par Jules Monnerot.Il y a plus tout de même que la simple réussite, fut-être réellement remarquable, d'une politique médiatique ou de ce que nous appellerions actuellement une campagne de presse ou d'opinion, et ce plus réside dans les différences fondamentales qui existent entre la révolution et la contre-révolution ou plutôt, nous le verrons, entre le style révolutionnaire et le style contre-révolutionnaire. Thomas Molnar explique l'échec des contre-révolutionnaires en distinguant la révolution de la contre-révolution, et en précisant que : «la tâche d'incarner la marche du progrès peut être confiée à d'autres mains, mais du point de vue privilégié de l'utopie, il n'est aucun risque de la voir abandonnée. Et pour la raison exactement opposée il semble que les contre-révolutionnaires, cherchant à préserver les structures existantes, s'adressant à la réalité concrète, créent toujours l'impression de défendre quelque chose de temporaire. C'est le mouvement qui constitue le véritable substratum de la philosophie révolutionnaire telle qu'elle s'affiche; une conception immobiliste des choses est considérée comme retardataire, anti-historique» (pp. 124-5) bref, vouée à l'échec. Quelques pages auparavant, l'auteur a pris le soin de séparer les deux frères ennemis en évoquant leur style respectif : «C'est l'insolite qui confère sa popularité au style révolutionnaire; le contre-révolutionnaire respecte les règles établies pour l'usage des mots, des objets, des couleurs, des idées, les règles de syntaxe, les règles du raisonnement rigoureux; il prend la vie au sérieux parce qu'il est convaincu qu'un pouvoir supérieur l'a ordonnée. En conséquence, il croit qu'une idée clairement exprimée n'a pas besoin de publicité, qu'elle est protégée par une providence spéciale qu'il serait presque irrévérencieux de renforcer par trop de persuasion. Par contraste, le révolutionnaire cultive les associations fortuites de mots, d'idées ou de couleurs, il est prêt à sacrifier l'expérience et la raison à la nouveauté et aux produits de l'émotion ou des sensations bizarres» (pp. 113-4).

L'écrivain contre-révolutionnaire, quoi qu'il affirme, reste irrévocablement marqué au fer du provincialisme et, précise Thomas Molnar, est accablé par la mauvaise conscience de ceux «qui n'ont pratiquement jamais entendu répéter leurs paroles, vu reprendre leurs idées» (p. 174) : «il ne représente au regard de l'histoire qu'un moment peut-être brillant, mais passé, donc isolé, déposé loin du lit principal du fleuve» (p. 122), alors que, en face de lui, vainqueur qui n'a même pas eu besoin de mener un combat, se dresse l'intellectuel révolutionnaire, un de ces hommes «perpétuellement déchirés entre l'action et la réflexion, le bureau du philosophe et les barricades du révolutionnaire, la prose résignée du sceptique et l'allure de David devant Goliath, le mépris de l'esthète devant le chaos et l'enthousiasme du guerillero dans le feu de l'action» (pp. 126-7), description qui pourrait sans aucune difficulté s'appliquer à la majorité de nos propres penseurs révolutionnaires et même, sans doute, aux rares qui font profession de penseurs contre-révolutionnaires ou, disent les pions universitaires, d'antimodernes.

L'écrivain contre-révolutionnaire, quoi qu'il affirme, reste irrévocablement marqué au fer du provincialisme et, précise Thomas Molnar, est accablé par la mauvaise conscience de ceux «qui n'ont pratiquement jamais entendu répéter leurs paroles, vu reprendre leurs idées» (p. 174) : «il ne représente au regard de l'histoire qu'un moment peut-être brillant, mais passé, donc isolé, déposé loin du lit principal du fleuve» (p. 122), alors que, en face de lui, vainqueur qui n'a même pas eu besoin de mener un combat, se dresse l'intellectuel révolutionnaire, un de ces hommes «perpétuellement déchirés entre l'action et la réflexion, le bureau du philosophe et les barricades du révolutionnaire, la prose résignée du sceptique et l'allure de David devant Goliath, le mépris de l'esthète devant le chaos et l'enthousiasme du guerillero dans le feu de l'action» (pp. 126-7), description qui pourrait sans aucune difficulté s'appliquer à la majorité de nos propres penseurs révolutionnaires et même, sans doute, aux rares qui font profession de penseurs contre-révolutionnaires ou, disent les pions universitaires, d'antimodernes.Un autre tort grève la pensée contre-révolutionnaire, qui constitue, selon Thomas Molnar, la thèse de son livre : si le révolutionnaire fait rêver, le contre-révolutionnaire n'est qu'un emmerdeur, un empêcheur d'utopiser en rond : «l'échec général de la contre-révolution est dû à sa trop grande préoccupation du concret, qu'il s'agisse des faits ou de la nature humaine» (p. 173, l'auteur souligne). En effet, les thèses contre-révolutionnaires, «aussi bien pour Burke, Maistre ou Maurras, commencent avec l'affirmation que l'homme est limité (par ses capacités, son expérience, son lieu et sa date de naissance, les idées propres à son environnement), qu'il est donc mieux fait pour s'occuper de problèmes particuliers, dont il possède une connaissance concrète». Cette «approche conservatrice», précise Thomas Molnar, se définit par la «restriction de l'activité à l'environnement immédiat; le manque d'intérêt pour la structure d'ensemble de cet environnement; une préférence pour les détails; une conception du corps social comme étant essentiellement dérivé du passé; et le concept de liberté non pas dissout dans l'égalité mais compris comme une garantie des libertés et de la diversité locales» (pp. 166-7).

Parvenu à ce stade de son développement, Thomas Molnar a conscience qu'il lui faut différencier le contre-révolutionnaire de ce qu'il appelle l'extrémiste de droite, car «seul un siècle et demi de frustration l'a conduit au désespoir et à la peur; son attitude antidémocratique ne fait qu'un avec sa loyauté à l'égard du principe monarchique, si bien qu'il lui était naturel de tenir ce raisonnement, qu'au fur et à mesure que la démocratie et les partis affaiblissent la nation et en ébranlent l'esprit, la nécessité se fait davantage sentir de trouver un souverain ou un substitut temporaire, qui abolirait les partis, limiterait la sphère de la démocratie et restaurerait l'unité nationale» (pp. 217-8). Une nouvelle fois, Thomas Molnar recourt à l'explication par les médias, dont l'usage a été génialement monopolisé par les révolutionnaires, pour expliquer la «frustration ressentie par les contre-révolutionnaires» (p. 218). Assez étrangement, Thomas Molnar rapproche deux noms que tout oppose, ce qu'il n'oublie pas d'ailleurs de signaler, Adolf Hitler et Karl Kraus, deux hommes qui «concevaient le danger d'un déclin de la civilisation presque de la même manière, compte tenu du vocabulaire brutal du premier et de la subtile acuité du second» (p. 219). L'un et l'autre en tout cas illustrent selon Molnar «le type du diagnostic contre-révolutionnaire» (p. 221) mais aussi, bien sûr, deux formes d'échec, la pensée et la culture contre-révolutionnaires «n'existant qu'à l'extérieur de l'univers dominant du discours» qui est, en somme, un «monopole révolutionnaire» (p. 227), les révolutionnaires étant par ailleurs «constamment sur le pied de guerre» comme une «petite bande d'utopistes entourée de son public de semi-intellectuels», alors que «les contre-révolutionnaires sont divisés en un grand nombre de groupes, qui, tout en partageant les mêmes idées, ne partagent pas la même conscience de la menace qui pèse sur elles» (pp. 240-1).

Notes

(1) Thomas Molnar, La contre-révolution (The Counter Revolution, traduction de l'anglais d'Olivier Postal Vinay, Union Générale d’Éditions, 10/18, 1972), p. 306 et dernière.

(2) Thomas Molnar condense sont propos dans une formule frappante : «L'édifice monarchique s'écroula sous les coups de canon des marchands de formules» (p. 68).

00:29 Publié dans Livre, Livre, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : thomas molnar, philosophie, contre-révolution, droite, conservatisme, livre |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Les commentaires sont fermés.