mercredi, 23 décembre 2020

Voici les derniers articles publiés sur Strategika.

Amicalement,

Pierre-Antoine Plaquevent

Instruction en famille en danger : l’association internationale HSLDA réagit

https://strategika.fr/2020/12/21/instruction-en-famille-e...

https://strategika.fr/2020/12/19/covid-19-microsoft-rempl...

Conservatisme

Le retour de la monarchie en Russie ? Création du mouvement monarchiste Tsargrad

Comment l’Open Society de George Soros et Microsoft de Bill Gates financent le Conseil de l’Europe

https://strategika.fr/2020/12/21/comment-lopen-society-de...

https://strategika.fr/2020/12/09/mgr-vigano-ce-sont-des-h...

Les responsabilités mondialistes "du grand remplacement" des peuples européens

https://strategika.fr/2020/12/05/gates-soros-rockefeller-...

La collusion originelle de l'Islam politique avec la franc-maçonnerie et les services secrets anglo-américains

https://strategika.fr/2020/12/08/lislam-politique/

Pierre Hillard : sionisme et mondialisme, le sionisme de ses origines au IIIè Reich 1895-1941

https://strategika.fr/2020/11/21/sionisme-et-mondialisme-...

Comment les globalistes manipulent la question raciale

https://strategika.fr/2020/07/15/dossier-black-lives-matt...

Vaccin COVID = Dommage génétique irréversible – Un crime contre l’humanité

https://strategika.fr/2020/12/09/vaccin-covid-dommage-gen...

https://strategika.fr/2020/12/11/covid-19-la-campagne-vac...

17:16 Publié dans Actualité, Blog | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, strategika, pierre-antoine plaquevent, blog, politique internationale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Evola et l'espace germanophone

Evola et l'espace germanophone

Alberto Lombardo

Ex : http://www.centrostudilaruna.it/

L'Allemagne et, en général, le monde de la culture allemande ont eu une importance centrale pour Evola. Dès son plus jeune âge, il apprend l'allemand afin d'aborder les œuvres de la philosophie idéaliste ; sa doctrine philosophique doit beaucoup à l'idéalisme, mais plus encore à Nietzsche, Weininger et Spengler. En 1933, il fait son premier voyage en Autriche ; tout au long des années 1930 et 1940, il continue à se tenir au courant des productions littéraires et philosophiques allemandes en lisant des essais scientifiques sur les différents sujets qu'il traite lui-même : de la Rome antique (Altheim) à la préhistoire (Wirth, Günther), de l'alchimie (Böhme) à la raciologie (Clauß, Günther encore), de la théorie politique (Spann, Heinrich) à l'économie (Sombart), etc. En général, compte tenu de l'appareil de notes, des références culturelles, et dans un équilibre qui tient compte de toutes les contributions, je ne pense pas du tout exagérer en affirmant que le poids des études publiées en allemand est au moins égal à celui des études italiennes dans l'ensemble de l'œuvre d'Evola.

Tout cela est très révélateur de l'influence de la culture allemande sur l'œuvre d'Evola. Mais il faut ajouter d'autres données : en rappelant ici ce qui a été mentionné dans la biographie d’Evola, au premier chapitre, je me souviens de l’évocation des longs séjours d'Evola en Autriche et en Allemagne, des nombreuses conférences qui s'y sont tenues, de ses relations avec les représentants de la tradition aristocratique et conservatrice d'Europe centrale et de la révolution conservatrice, etc. En outre, dans les pays germanophones, Evola jouissait, au moins jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, d'une notoriété différente de celle qu'il avait en Italie, car il y fut reçu comme l'exposant d'un courant particulier de la pensée italienne, et cela depuis 1933, année de la publication de Heidnischer Imperialismus. Voici l'opinion d'Adriano Romualdi sur le sujet : "L'action d'Evola en Allemagne n'était pas politique, même si elle a contribué à dissiper de nombreux malentendus et à préparer une entente entre le fascisme et le national-socialisme. Elle a investi le sens de ces traditions qui, en Italie et en Allemagne, ont été évoquées par les régimes, comme le symbole romain et le mythe nordique, le sens du classicisme et du romantisme, ou des oppositions artificielles, comme celle entre la romanité et le germanisme".

Tout cela est très révélateur de l'influence de la culture allemande sur l'œuvre d'Evola. Mais il faut ajouter d'autres données : en rappelant ici ce qui a été mentionné dans la biographie d’Evola, au premier chapitre, je me souviens de l’évocation des longs séjours d'Evola en Autriche et en Allemagne, des nombreuses conférences qui s'y sont tenues, de ses relations avec les représentants de la tradition aristocratique et conservatrice d'Europe centrale et de la révolution conservatrice, etc. En outre, dans les pays germanophones, Evola jouissait, au moins jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, d'une notoriété différente de celle qu'il avait en Italie, car il y fut reçu comme l'exposant d'un courant particulier de la pensée italienne, et cela depuis 1933, année de la publication de Heidnischer Imperialismus. Voici l'opinion d'Adriano Romualdi sur le sujet : "L'action d'Evola en Allemagne n'était pas politique, même si elle a contribué à dissiper de nombreux malentendus et à préparer une entente entre le fascisme et le national-socialisme. Elle a investi le sens de ces traditions qui, en Italie et en Allemagne, ont été évoquées par les régimes, comme le symbole romain et le mythe nordique, le sens du classicisme et du romantisme, ou des oppositions artificielles, comme celle entre la romanité et le germanisme".

À partir de 1934, Evola tient des conférences en Allemagne : dans une université de Berlin, à la deuxième Nordisches Thing de Brême, et au Herrenklub de Heinrich von Gleichen, représentant de l'aristocratie allemande (il était baron) avec lequel il noue une "amitié cordiale et fructueuse". Evola a rappelé cette expérience importante en 1970 : « Chaque semaine, une personnalité allemande ou internationale était invitée à ce club de Junkers. Je dois dire, cependant, que si nous nous étions attendus à voir des géants blonds aux yeux bleus, la déception aurait été grande, car pour la plupart, ils étaient petits et ventrus. Après le dîner et le rituel des toasts, l'invité devait donner une conférence. Pendant que ces messieurs fumaient leurs cigares et sirotaient leurs verres de bière, j'ai parlé. C'est alors qu'Himmler a entendu parler de moi ».

Il est en effet très probable que l'attention des milieux officiels pour Evola soit née après ses premières conférences en Allemagne. Ses relations avec le national-socialisme étaient ceux d’une collaboration externe, et surtout avec divers secteurs de la SS, dont l'Ahnenerbe ; Evola a exprimé des paroles très positives à l'égard de "l'ordre" dirigé par Himmler, même dans l'après-guerre, ce qui lui a valu, d'une part, la critique prévisible de ses détracteurs et, d'autre part a conduit à une réinterprétation - dans l'historiographie et le même "sentiment mondial" de la droite radicale d'après-guerre - du national-socialisme en tant que mouvement populaire dirigé par une élite guerrière-ascétique. Des nombreuses données d'archives publiées aujourd'hui, il ressort une image d'Evola qui a été prise en considération mais toujours soigneusement observée par les milieux officiels allemands.

Après la guerre mondiale, la renommée d'Evola dans les pays germanophones a diminué; son immobilité physique semble l'avoir empêché, entre autres, de poursuivre ses voyages à l'étranger. Ce n'est qu’au cours de ces dernières décennies qu'Evola a fait l'objet d'une sorte de redécouverte, grâce surtout à Hans Thomas Hansen, qui a traduit (et retraduit) une bonne partie de ses œuvres, avec le consentement d'Evola lorsqu'il était encore en vie, et qui est considéré à juste titre comme l'un des plus grands connaisseurs de la pensée et de la vie d'Evola. Outre la revue fondée et animée par Evola, Gnostika (qui, comme son titre l'indique, a des intérêts essentiellement ésotériques), ces dernières années, diverses activités sont nées qui s'inspirent de diverses manières de l'œuvre d'Evola, parmi lesquelles méritent d'être mentionnées les revues allemandes Elemente et Renovatio Imperii et surtout la revue autrichienne Kshatriya, dirigée par Martin Schwarz (auteur de la bibliographie la plus complète d'Evola à ce jour), avec une empreinte "d’orthodoxie évolienne" plus marquée. En outre, des conférences sur le penseur et des traductions de ses autres œuvres commencent s’organiser.

En outre, le centenaire de la naissance d'Evola, en 1998, a été l'occasion pour diverses publications allemandes de se souvenir de lui avec de nombreux articles, parmi lesquels ceux qui ont été publiés dans la revue Nation & Europa (qui a été publié pendant un demi-siècle, et auquel Evola lui-même a collaboré au début des années 50), Criticon et la prestigieuse Zeitschrift für Ganzheitforschung, autre revue à laquelle Evola a contribué (au début des années 60) et qui a été fondée et dirigée pendant longtemps par Walter Heinrich (jusqu'à sa mort en 1984), qui était un grand ami d'Evola. Par curiosité, nous tenons à signaler que pour l'occasion, de nombreux groupes et ensembles musicaux allemands et autrichiens ont consacré un disque à l'écrivain traditionaliste, intitulé Riding the Tiger.

* * *

Bien que certains éléments politiques de l'histoire de l'Italie et de l'Allemagne semblent similaires (le processus d'unification nationale dans la seconde moitié du XIXe siècle, la participation commune à la Triple Alliance, l'Axe Rome-Berlin), Evola identifie dans la "tradition germanique" des traits qui différencient clairement - dans un sens positif - les pays germanophones de l'Italie. Ainsi, tout d'abord, "on peut dire qu'en Allemagne, le nationalisme démocratique de masse de type moderne n'a fait qu'une apparition fugace. […]. Le nationalisme en ce sens, sur fond démocratique, n'a pas dépassé le phénomène éphémère du parlement de Francfort de 1848, en liaison avec les soulèvements révolutionnaires qui, à cette époque, faisaient rage dans toute l'Europe (il est significatif que le roi de Prusse Frédéric Guillaume IV ait refusé l'offre, qui lui avait été faite par ce parlement, de devenir le chef de toute l'Allemagne car en l'acceptant, il aurait également accepté le principe démocratique - le pouvoir conféré par une représentation populaire – l’obligeant à renoncer à son droit légitime, même s'il était limité à la seule Prusse). Et Bismarck, en créant le second Reich, ne lui a pas du tout donné une base "nationale", voyant dans l'idéologie correspondante le principe de désordres dangereux pour l'ordre européen, tandis que les conservateurs du Kreuzzeitung accusaient le nationalisme d'être un phénomène "naturaliste" et régressif, étranger à une tradition et à une conception supérieures de l'État". En marge de cette forme "naturaliste" de nationalisme, les pays germanophones ont cultivé un esprit différent, celui du Volk, qui a animé l'esprit pangermanique. Le courant Völkisch, qui a également joué un rôle considérable dans la genèse du national-socialisme, trouve ses racines dans les discours de Fichte à la nation allemande, dans Arndt, Jahn et Lange et surtout dans le Deutschbund et la Deutsche Bewegung . C'est dans cette diversité d'origines que nous avons le premier écart entre l'Italie et l'Allemagne.

Mais les différences, du point de vue de l’environnement, sont beaucoup plus marquées. Dans son essai sur le Troisième Reich, qui décrit les courants culturels complexes et souvent irréductibles qui ont coopéré à sa genèse, Evola écrit : "Après la Première Guerre mondiale, la situation en Allemagne était nettement différente de celle de l'Italie. [...] Mussolini a dû créer presque tout à partir de rien, en ce sens qu'au moment de combattre la subversion rouge et de remettre l'État sur pied, il ne pouvait pas se référer à une tradition au sens le plus élevé du terme. Tout bien considéré, ce qui était menacé n'était que l'extension de l'Italie démocratique du XIXe siècle, avec un héritage du Risorgimento influencé par les idéologies de la Révolution française, avec une monarchie qui régnait mais ne gouvernait pas et n’avait pas d’articulations sociales solides. En Allemagne, les choses étaient différentes. Même après l'effondrement militaire et la révolution de 1918, et malgré le marasme social, il y avait encore des vestiges profondément enracinés dans ce monde hiérarchique, parfois encore féodal, centré sur les valeurs de l'État et de son autorité, faisant partie de la tradition précédente, en particulier du prussianisme. […]. En fait, en Europe centrale, les idées de la Révolution française n'ont jamais pris autant d'ampleur que dans les autres pays européens" .

Mais les différences, du point de vue de l’environnement, sont beaucoup plus marquées. Dans son essai sur le Troisième Reich, qui décrit les courants culturels complexes et souvent irréductibles qui ont coopéré à sa genèse, Evola écrit : "Après la Première Guerre mondiale, la situation en Allemagne était nettement différente de celle de l'Italie. [...] Mussolini a dû créer presque tout à partir de rien, en ce sens qu'au moment de combattre la subversion rouge et de remettre l'État sur pied, il ne pouvait pas se référer à une tradition au sens le plus élevé du terme. Tout bien considéré, ce qui était menacé n'était que l'extension de l'Italie démocratique du XIXe siècle, avec un héritage du Risorgimento influencé par les idéologies de la Révolution française, avec une monarchie qui régnait mais ne gouvernait pas et n’avait pas d’articulations sociales solides. En Allemagne, les choses étaient différentes. Même après l'effondrement militaire et la révolution de 1918, et malgré le marasme social, il y avait encore des vestiges profondément enracinés dans ce monde hiérarchique, parfois encore féodal, centré sur les valeurs de l'État et de son autorité, faisant partie de la tradition précédente, en particulier du prussianisme. […]. En fait, en Europe centrale, les idées de la Révolution française n'ont jamais pris autant d'ampleur que dans les autres pays européens" .

A une occasion bien précise, Evola mentionne la théorie juridique du droit international de Carl Schmitt. Le philosophe politique allemand avait exprimé l'idée de l'effondrement du droit international coutumier européen (ius publicum europaeum), qui s'est produit, approximativement, après 1890, et l'affirmation conséquente d'un droit international plus ou moins formalisé. Ici, cependant, nous ne sommes pas entièrement de l'avis de Schmitt", écrit Evola, expliquant que "contrairement à l'opinion de beaucoup, en ce qui concerne l'action menée par Bismarck, tant en Allemagne qu'en Europe, tout n'est pas "en ordre". […]. Plus que Bismarck, il nous semble que Metternich a été le dernier "Européen", c'est-à-dire le dernier homme politique qui ait su ressentir le besoin d'une solidarité entre toutes les nations européennes qui ne soit pas abstraite, ou dictée uniquement par des raisons de politique "réaliste" et d'intérêts matériels, mais qui fasse également référence aux idées et à la volonté de maintenir le meilleur héritage traditionnel de l'Europe". Contrairement à Baillet, Evola était donc plutôt critique à l'égard de Bismarck, qui n'avait pas, selon la vision traditionnelle des évoliens, le courage de s'opposer de manière systématique et rigoureuse au monde moderne et à la subversion (sous sa forme économico-capitaliste), mais devait dans certains cas s'y résoudre.

La même Allemagne de Frédéric II puis de Guillaume II, tout en conservant les structures et l'ordre d'un État traditionnel (Obrigkeitsstaat), dans lequel la même bureaucratie et le même appareil d'État apparaissaient presque comme les organes d'un ordre, contenait les germes de la dissolution, due aux idées des Lumières qui avaient commencé à filtrer - de façon plus subtile qu'ailleurs - dans les différentes instances. Si le jugement d'Evola sur le code de Frédéric, préservant l'ordre divisé en Stände est positif, c'est parce que, pour l'époque où il a été créé, ce code a mieux préservé que tout autre les structures féodales et hiérarchiques précédentes. Celles-ci, à travers la tradition prussienne, s'enracinent dans l'Ordre des Chevaliers Teutoniques et leur reconquête des terres baltes : un ordre ascético-chevaleresque formé par la discipline et une organisation hiérarchique stricte. Ainsi, dès son plus jeune âge, Evola pressent l'absurdité de la "guerre civile européenne" qu'il va devoir néanmoins mener, en tant que très jeune officier, à la frontière austro-italienne, celle du Karst : l'Italie prend parti contre ce qui reste de la meilleure tradition européenne. "En 1914, les Empires centraux représentaient encore un vestige de l'Europe féodale et aristocratique dans le monde occidental, malgré des aspects indéniables d'hégémonie militariste et quelques alliances suspectes avec le capitalisme présent surtout dans l'Allemagne wilhelminienne. La coalition contre eux était ouvertement une coalition du Troisième pouvoir contre les forces résiduelles du Deuxième pouvoir [...]. Comme peu d'autres dans l'histoire, la guerre de 1914-1918 présente toutes les caractéristiques d'un conflit non pas entre États et nations, mais entre les idéologies de différentes castes. Les résultats directs et attendus ont été la destruction de l'Allemagne monarchique et de l'Autriche catholique, les résultats indirects l'effondrement de l'empire du tsar, la révolution communiste et la création, en Europe, d'une situation politico-sociale si chaotique et contradictoire qu'elle contenait toutes les prémisses d'un nouvel embrasement. Et ce fut la Seconde Guerre mondiale" .

La même Allemagne de Frédéric II puis de Guillaume II, tout en conservant les structures et l'ordre d'un État traditionnel (Obrigkeitsstaat), dans lequel la même bureaucratie et le même appareil d'État apparaissaient presque comme les organes d'un ordre, contenait les germes de la dissolution, due aux idées des Lumières qui avaient commencé à filtrer - de façon plus subtile qu'ailleurs - dans les différentes instances. Si le jugement d'Evola sur le code de Frédéric, préservant l'ordre divisé en Stände est positif, c'est parce que, pour l'époque où il a été créé, ce code a mieux préservé que tout autre les structures féodales et hiérarchiques précédentes. Celles-ci, à travers la tradition prussienne, s'enracinent dans l'Ordre des Chevaliers Teutoniques et leur reconquête des terres baltes : un ordre ascético-chevaleresque formé par la discipline et une organisation hiérarchique stricte. Ainsi, dès son plus jeune âge, Evola pressent l'absurdité de la "guerre civile européenne" qu'il va devoir néanmoins mener, en tant que très jeune officier, à la frontière austro-italienne, celle du Karst : l'Italie prend parti contre ce qui reste de la meilleure tradition européenne. "En 1914, les Empires centraux représentaient encore un vestige de l'Europe féodale et aristocratique dans le monde occidental, malgré des aspects indéniables d'hégémonie militariste et quelques alliances suspectes avec le capitalisme présent surtout dans l'Allemagne wilhelminienne. La coalition contre eux était ouvertement une coalition du Troisième pouvoir contre les forces résiduelles du Deuxième pouvoir [...]. Comme peu d'autres dans l'histoire, la guerre de 1914-1918 présente toutes les caractéristiques d'un conflit non pas entre États et nations, mais entre les idéologies de différentes castes. Les résultats directs et attendus ont été la destruction de l'Allemagne monarchique et de l'Autriche catholique, les résultats indirects l'effondrement de l'empire du tsar, la révolution communiste et la création, en Europe, d'une situation politico-sociale si chaotique et contradictoire qu'elle contenait toutes les prémisses d'un nouvel embrasement. Et ce fut la Seconde Guerre mondiale" .

Comme mentionné ci-dessus, Evola a exprimé une opinion nettement positive sur la tradition autrichienne. La ligne dynastique continue des Habsbourg a joué un rôle important dans cette évaluation (Evola s'était exprimé en termes très positifs envers Maximilien Ier) ; dans la période où il vivait à Vienne, Evola a respiré ce qui restait de l'ancienne atmosphère de la Felix Austria (de « l’Autriche heureuse », et il est entré en contact avec ce climat culturel et spirituel et surtout avec des hommes chez qui, pour reprendre les mots d'Ernst Jünger, "la catastrophe avait certes quitté ses ombres [...], mais elle s'était limitée à en effacer la sérénité innée sans la détruire. On pouvait parfois voir [...] une patine de cette souffrance que l'on pourrait appeler autrichienne et qui est commune à tant de vieux sujets de la dernière vraie monarchie. Avec elle, on a détruit une forme de plaisir de vivre qui était inimaginable dans d'autres pays européens depuis des générations, et les traces de cette destruction se font encore sentir chez les individus. […]. Ici, dans le Reich, si l'on ne tient pas compte de l'épuisement général des forces, on commence tout au plus à constater la disparité des couches sociales ; ici, en revanche, les différences entre les différentes ethnies s'ouvrent comme des gouffres".

Dans cet humus historique des années de l'entre-deux-guerres, dans lequel les liens sentimentaux et éthiques de beaucoup avec la tradition impériale précédente étaient encore forts - la monarchie des Habsbourg d'Autriche avait au moins formellement conservé, jusqu'au Congrès de Vienne, la propriété du Saint Empire romain - Evola a également eu l'occasion de percevoir directement l'attachement populaire généralisé à la monarchie, et de l'expliquer en ces termes : "Sans exhumer des formes anachroniques, au lieu d'une propagande qui "humanise" le souverain pour captiver les masses, presque sur le modèle de la propagande américaine pour les élections présidentielles, il faut voir dans quelle mesure les traits d'une figure caractérisée par une certaine supériorité et dignité innées peuvent avoir une action profonde, dans un cadre approprié. Une sorte d'ascétisme et de liturgie du pouvoir pourrait jouer un rôle ici. Précisément ces traits, s'ils renforceront le prestige de celui qui incarne un symbole, devraient pouvoir exercer sur l'homme grossier une force d'attraction, voire une fierté à l'égard du sujet. En outre, même à une époque assez récente, nous avons eu l'exemple de l'empereur François-Joseph qui, tout en plaçant entre lui et ses sujets le vieux cérémonial sévère, sans pour autant imiter du tout les rois "démocratiques" des petits États du Nord, jouissait d'une popularité particulière, non vulgaire". Dans la même veine, en 1935, écrivant sur la possibilité d'une restauration impériale en Autriche, Evola rapporte ce que les représentants de la pensée conservatrice et monarchique dans ce pays préconisaient : "Le postulat, quant à lui, est celui auquel tout esprit non encombré de préjugés peut également adhérer, à savoir que le régime monarchique, en général, est celui qui peut le mieux garantir un ordre, un équilibre et une pacification intérieure, sans avoir à recourir au remède extrême de la dictature et de l'État centralisé, à condition qu'il subsiste chez les individus la sensibilité spirituelle requise par tout loyalisme. Cette condition, selon ces personnalités, serait présente dans la majeure partie de la population autrichienne, ne serait-ce que pour la force d'une tradition et d'un mode de vie pluriséculaire".

Dans cet humus historique des années de l'entre-deux-guerres, dans lequel les liens sentimentaux et éthiques de beaucoup avec la tradition impériale précédente étaient encore forts - la monarchie des Habsbourg d'Autriche avait au moins formellement conservé, jusqu'au Congrès de Vienne, la propriété du Saint Empire romain - Evola a également eu l'occasion de percevoir directement l'attachement populaire généralisé à la monarchie, et de l'expliquer en ces termes : "Sans exhumer des formes anachroniques, au lieu d'une propagande qui "humanise" le souverain pour captiver les masses, presque sur le modèle de la propagande américaine pour les élections présidentielles, il faut voir dans quelle mesure les traits d'une figure caractérisée par une certaine supériorité et dignité innées peuvent avoir une action profonde, dans un cadre approprié. Une sorte d'ascétisme et de liturgie du pouvoir pourrait jouer un rôle ici. Précisément ces traits, s'ils renforceront le prestige de celui qui incarne un symbole, devraient pouvoir exercer sur l'homme grossier une force d'attraction, voire une fierté à l'égard du sujet. En outre, même à une époque assez récente, nous avons eu l'exemple de l'empereur François-Joseph qui, tout en plaçant entre lui et ses sujets le vieux cérémonial sévère, sans pour autant imiter du tout les rois "démocratiques" des petits États du Nord, jouissait d'une popularité particulière, non vulgaire". Dans la même veine, en 1935, écrivant sur la possibilité d'une restauration impériale en Autriche, Evola rapporte ce que les représentants de la pensée conservatrice et monarchique dans ce pays préconisaient : "Le postulat, quant à lui, est celui auquel tout esprit non encombré de préjugés peut également adhérer, à savoir que le régime monarchique, en général, est celui qui peut le mieux garantir un ordre, un équilibre et une pacification intérieure, sans avoir à recourir au remède extrême de la dictature et de l'État centralisé, à condition qu'il subsiste chez les individus la sensibilité spirituelle requise par tout loyalisme. Cette condition, selon ces personnalités, serait présente dans la majeure partie de la population autrichienne, ne serait-ce que pour la force d'une tradition et d'un mode de vie pluriséculaire".

Le problème de l'Anschluss, de l'annexion de l'Autriche à l'Allemagne nationale-socialiste, a été, dans les années qui l'ont précédé, au centre d'un vaste débat international. Les juristes et les hommes politiques l'ont abordée sous des angles différents ; Evola n'était pas d'accord sur ce point avec son ami Othmar Spann, qui, écrit Evola, n'était apprécié ni en Autriche ni en Allemagne pour la courageuse cohérence de ses idées. En parlant du sociologue viennois, Evola a déclaré : "Les Autrichiens ne lui pardonnent pas ses sympathies pour l'Allemagne, tandis que les Allemands ne lui pardonnent pas les critiques qu'il a formulées à l'encontre du matérialisme raciste". Elargissant son regard à l'école organiciste viennoise et au monde culturel autrichien, Evola a exposé ses vues en ces termes : "On ne peut pas se résigner à abaisser une nation, qui a la tradition que l'Autriche a eue, au niveau d'un petit Etat balkanique. Ce n'est pas une simple question d'autonomie politique, c'est essentiellement une question de culture et de tradition. Historiquement, la civilisation autrichienne est inséparable de la civilisation germanique. Il n'est pas possible aujourd'hui pour l'Autriche de s'émanciper à cet égard et de commencer à suivre sa propre voie. C'est précisément parce qu'elle est paralysée, réduite à l'ombre de son ancien moi, qu'elle est obligée de se lier le plus étroitement possible à l'Allemagne, de s'appuyer sur elle, d'en tirer les éléments qui peuvent garantir l'intégrité de son patrimoine allemand". Evola a poursuivi en affirmant que, du côté positif, l'Autriche aurait à son tour beaucoup à transmettre à l'Allemagne en termes de tradition culturelle. Mais au-delà du niveau purement intellectuel, "Dans le domaine des traditions politiques, l'antithèse est encore plus visible. Il faut demander à ces intellectuels germanophiles ce qu'ils entendent par tradition germano-autrichienne. La tradition autrichienne était une tradition impériale. Héritier du Saint-Empire romain, le Reich autrichien, du moins formellement, ne pouvait pas se dire allemand. En droit, elle était supranationale, et en fait elle négligeait un groupe de peuples dont la race, les coutumes et les traditions étaient très différentes, un groupe dont l'élément allemand ne constituait qu'une partie. Il n'est pas non plus nécessaire de dire que la direction de l'Empire autrichien avait néanmoins un caractère allemand et était dirigée par une dynastie germanique. Du point de vue des principes, cela compte aussi peu que le fait que les représentants du principe supranational de l'Église romaine étaient en grande partie italiens. Si l'on doit parler d'une tradition autrichienne, conclut Evola, c'est à une tradition impériale qu'il faut se référer. Maintenant, qu'est-ce qu'une telle tradition peut avoir à faire avec l'Allemagne, si l'Allemagne signifie aujourd'hui le national-socialisme" . Francesco Germinario a écrit à ce propos que pour Evola "une Autriche liée à ses racines catholiques, et dans laquelle, surtout, la mémoire des Habsbourg est restée vivante, était beaucoup plus proche des valeurs de la Tradition qu'une Allemagne submergée par la nouvelle vague de modernisation promue par le nazisme".

Les positions critiques d'Evola à l'égard du nazisme s'exprimaient déjà en ces termes en 1935, dont le philosophe traditionaliste accusait les excès populistes, sociaux et gauchistes. Le ton est particulièrement critique dans ce cas, car la comparaison est avec l'Autriche, en laquelle Evola a vu précisément l'héritière spirituelle de la plus haute tradition européenne. D'autre part, c'est une ligne d'interprétation et d'historiographie appréciable, et qu'Evola a maintenue même dans l'après-guerre, tendant à séparer les différents éléments et les divers courants qui opéraient dans le national-socialisme pour les juger séparément. Il a conclu sa lecture politique de la situation internationale en déclarant : "Si l'on ne veut pas se résigner à la perte de l'ancienne tradition supranationale d'Europe centrale, l'Autriche devrait tourner son regard non pas tant vers l'Allemagne que vers les États qui lui succéderont, en ce sens qu'elle devrait voir dans quelle mesure il est possible de reconstruire une conscience commune d'Europe centrale comme base non seulement pour la solution de problèmes économiques et commerciaux très importants mais éventuellement [...] aussi pour la formulation d'un nouveau principe politique unitaire de type traditionnel".

En ce qui concerne la Seconde Guerre mondiale, dont l'issue est sans doute considérée par Evola comme la dernière phase de l'effondrement de la civilisation européenne, l'écrivain traditionaliste dénonce les fautes morales des puissances occidentales : "Himmler a été responsable d'une tentative de sauvetage in extremis (considérée par Hitler comme une trahison). Par l'intermédiaire du comte Bernadotte, il a transmis une proposition de paix séparée aux Alliés occidentaux afin de pouvoir poursuivre la guerre uniquement contre l'Union soviétique et le communisme. On sait que cette proposition, qui, si elle avait été acceptée, aurait peut-être pu assurer un destin différent à l'Europe, en évitant la "guerre froide" qui a suivi et la communisation de l'Europe au-delà du "rideau de fer", a été clairement rejetée sur la base d'un radicalisme idéologique aveugle, tout comme l'offre de paix faite par Hitler, de sa propre initiative, à l'Angleterre en des termes raisonnables dans un célèbre discours de l'été 1940, lorsque les Allemands étaient le camp vainqueur.

Même après la Seconde Guerre mondiale, Evola a gardé un œil sur les pays germanophones. Sa vision était celle d'une admiration pour la nouvelle résurrection économique opérée par les Allemands après être sortie du champs de ruines qu’elle était dans la seconde période de l'après-guerre ("cette nation a pu se relever complètement d'une destruction sans nom. Même sous l'occupation, elle a surpassé les nations victorieuses elles-mêmes sur le plan industriel et économique et a repris sa place de grande puissance productrice"). et pour le courage avec lequel la République fédérale avait banni le danger communiste de sa politique ("Les Allemands font toujours les choses avec cohérence. Donc aussi dans le jeu de la conformité démocratique. Ils ont mis en place une démocratie modèle comme un système "neutre" - nous dirions presque administratif, plutôt que politique - à la fois équilibré et énergique. Contrairement à l'Italie, l'Allemagne, précisément du point de vue d'une démocratie cohérente, a proscrit le communisme. La Cour constitutionnelle allemande a statué ce qui correspond à l'évidence même des choses, à savoir qu'un parti qui, comme le parti communiste, ne suit les règles démocratiques que dans une fonction purement tactique et de couverture, ayant pour objectif final déclaré la suppression de tout courant politique opposé et l’avènement de la dictature absolue du prolétariat, ne peut être toléré par un État démocratique qui ne veut pas creuser sa propre tombe") . Mais, malgré cela, la guerre avait alors produit un vide, un vide spirituel qui n'était plus comblé : "Contre tout cela, il est surprenant, en République fédérale, l'absence de toute idée, de tout "mythe", de toute vision supérieure du monde, de toute continuité avec l'Allemagne précédente". Toujours dans le domaine de la culture, Evola constate un glissement général, une sorte d'"échec" général aux positions courageuses et avant-gardistes des intellectuels allemands dans les années - selon Evola, très prospères et rentables sous le profil culturel - du Reich national-socialiste. Dans son jugement négatif, Evola prend comme exemple de cet effondrement Gottfried Benn et Ernst Jünger (tombant avec cela dans des erreurs de vue assez grossières).

Même après la Seconde Guerre mondiale, Evola a gardé un œil sur les pays germanophones. Sa vision était celle d'une admiration pour la nouvelle résurrection économique opérée par les Allemands après être sortie du champs de ruines qu’elle était dans la seconde période de l'après-guerre ("cette nation a pu se relever complètement d'une destruction sans nom. Même sous l'occupation, elle a surpassé les nations victorieuses elles-mêmes sur le plan industriel et économique et a repris sa place de grande puissance productrice"). et pour le courage avec lequel la République fédérale avait banni le danger communiste de sa politique ("Les Allemands font toujours les choses avec cohérence. Donc aussi dans le jeu de la conformité démocratique. Ils ont mis en place une démocratie modèle comme un système "neutre" - nous dirions presque administratif, plutôt que politique - à la fois équilibré et énergique. Contrairement à l'Italie, l'Allemagne, précisément du point de vue d'une démocratie cohérente, a proscrit le communisme. La Cour constitutionnelle allemande a statué ce qui correspond à l'évidence même des choses, à savoir qu'un parti qui, comme le parti communiste, ne suit les règles démocratiques que dans une fonction purement tactique et de couverture, ayant pour objectif final déclaré la suppression de tout courant politique opposé et l’avènement de la dictature absolue du prolétariat, ne peut être toléré par un État démocratique qui ne veut pas creuser sa propre tombe") . Mais, malgré cela, la guerre avait alors produit un vide, un vide spirituel qui n'était plus comblé : "Contre tout cela, il est surprenant, en République fédérale, l'absence de toute idée, de tout "mythe", de toute vision supérieure du monde, de toute continuité avec l'Allemagne précédente". Toujours dans le domaine de la culture, Evola constate un glissement général, une sorte d'"échec" général aux positions courageuses et avant-gardistes des intellectuels allemands dans les années - selon Evola, très prospères et rentables sous le profil culturel - du Reich national-socialiste. Dans son jugement négatif, Evola prend comme exemple de cet effondrement Gottfried Benn et Ernst Jünger (tombant avec cela dans des erreurs de vue assez grossières).

* * *

Extrait de Via della Tradizione 125 (2002), pp. 37-50.

Cet article a été republié sans les notes de bas de page.

00:54 Publié dans Révolution conservatrice, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : julius evola, allemagne, autriche, révolution conservatrice, europe centrale, mitteleuropa, tradition, traditionalisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Sans Leopardi, Nietzsche serait resté wagnérien

Sans Leopardi, Nietzsche serait resté wagnérien

Le génie, né à Recanati, athée et matérialiste, reste un géant inconfortable donc largement ignoré par la culture italienne actuelle

par Paolo Isotta*

Friedrich Nietzsche avait probablement une connaissance plus large que ces philosophes, très importants, improprement appelés les "présocratiques" : pensons simplement aux géants que furent Empédocle et Démocrite, ce dernier étant à compter parmi les fondateurs de la science moderne. Mais il ne se serait pas autant concentré sur eux, dans son travail de destruction définitive de la métaphysique occidentale, s'il n'y avait pas eu Spinoza. C’est incontestable. Dans la perspective mondialiste du mauvais festival permanent que nous offrent les stars des "massmedias", la culture italienne est devenue quelque chose d'assez marginal, alors que jadis les hommes cultivés connaissaient tous notre langue, qui était apprise en même temps que le latin et le grec. Comment peut-on enseigner la philosophie (je ne veux pas dire "être un philosophe") sans pouvoir lire Galileo Galilei (Galilée) dans le texte original ?

Revenons à Nietzsche et à Spinoza. Il y a une troisième figure sans laquelle la destruction ultime de la métaphysique n'aurait pas été accomplie par le philosophe allemand : elle s’appelle Leopardi, qui a eu une influence fondamentale sur la philosophie de Nietzsche. Car le "comte" de Recanati (qui ne connaissait pas l'allemand -mais il n'en avait pas besoin- car il possédait les langues anciennes comme le plus expert des philologues classiques, et ce dès son adolescence). Friedrich Nietzsche le connaissait bien. Et, chose que l'on oublie parfois, il est non seulement l'un des plus grands poètes du XIXe siècle - en italien, le plus grand, mais au sommet de tous les poètes de notre continent - mais aussi le plus grand philosophe italien du XIXe siècle, et l'un des plus grands d'Europe. Il ne faut pas oublier qu’il a fait largement usage d’une forme et d’un style qu'il partage avec Nietzsche : sa façon de penser par aphorismes. Hegel s'est lancé dans une divagation sur des systèmes d'une incroyable lourdeur et il a été le recréateur d'une théodicée moderne à laquelle nous devons, conjuguée à d'autres éléments, le nazisme. Le Zibaldone di pensieri de Leopardi semble être une suite d'aphorismes d'une concision latine apparemment désordonnée. Il possède cependant une formidable cohérence interne qui se fond avec la poésie de son auteur (même la poésie non "philosophique" : tout le monde peut comprendre que le Canto notturno di un pastore errante dell'Asia, ou La ginestra, sont de la philosophie chantée en vers sublimes, ou comprendre l'Operette morali et l'Epistolario. Et Friedrich Nietzsche était un connaisseur et un admirateur attentif de Leopardi. Sans lui, il serait resté prisonnier de la métaphysique wagnérienne.

Revenons à Nietzsche et à Spinoza. Il y a une troisième figure sans laquelle la destruction ultime de la métaphysique n'aurait pas été accomplie par le philosophe allemand : elle s’appelle Leopardi, qui a eu une influence fondamentale sur la philosophie de Nietzsche. Car le "comte" de Recanati (qui ne connaissait pas l'allemand -mais il n'en avait pas besoin- car il possédait les langues anciennes comme le plus expert des philologues classiques, et ce dès son adolescence). Friedrich Nietzsche le connaissait bien. Et, chose que l'on oublie parfois, il est non seulement l'un des plus grands poètes du XIXe siècle - en italien, le plus grand, mais au sommet de tous les poètes de notre continent - mais aussi le plus grand philosophe italien du XIXe siècle, et l'un des plus grands d'Europe. Il ne faut pas oublier qu’il a fait largement usage d’une forme et d’un style qu'il partage avec Nietzsche : sa façon de penser par aphorismes. Hegel s'est lancé dans une divagation sur des systèmes d'une incroyable lourdeur et il a été le recréateur d'une théodicée moderne à laquelle nous devons, conjuguée à d'autres éléments, le nazisme. Le Zibaldone di pensieri de Leopardi semble être une suite d'aphorismes d'une concision latine apparemment désordonnée. Il possède cependant une formidable cohérence interne qui se fond avec la poésie de son auteur (même la poésie non "philosophique" : tout le monde peut comprendre que le Canto notturno di un pastore errante dell'Asia, ou La ginestra, sont de la philosophie chantée en vers sublimes, ou comprendre l'Operette morali et l'Epistolario. Et Friedrich Nietzsche était un connaisseur et un admirateur attentif de Leopardi. Sans lui, il serait resté prisonnier de la métaphysique wagnérienne.

C'est ce que nous rappelle un livre d'une importance énorme, au style limpide et rigoureux, qui est actuellement commercialisé par une petite et courageuse maison d'édition napolitaine, « La scuola di Pitagora » : Il pensiero di Leopardi de Mario Andrea Rigoni, pp. 385, 30 euros. Je peux sans hésiter l'appeler "le livre d'une vie". Pour plusieurs raisons. Pour m'avoir accompagné, dans ses métamorphoses croissantes, pendant des années : et avoir exercé sur ma formation une influence comparable à peu d'autres. Et pour avoir été le livre de toute une vie de l'auteur lui-même, qui a continué à le repenser et à le réécrire jusqu'à la forme monumentale actuelle, qui est maintenant, à mon avis, la forme définitive. Je voudrais répéter deux choses sur Mario Andrea Rigoni qui nous aideront à mieux le comprendre : il était l'un des plus proches amis, traducteurs et introducteurs en Italie d'Emil Cioran, l'un des plus grands philosophes du XXe siècle ainsi qu'un chanteur du Néant : c'est-à-dire le fils de Leopardi et de Nietzsche, mais il est encore plus maudit pour avoir été un anticommuniste apatride solitaire. Ensuite, pour l'attention particulière portée à la pensée de Sade. Je le connais très peu, j'ai lu ses principaux ouvrages il y a des décennies (j'étais peut-être encore à l'école), mais, surtout, je n'imaginais pas qu'il possédait une authentique stature philosophique. Si Rigoni le dit, c'est certain ; et la relation de Sade avec Leopardi est expressément indiquée par lui.

Rigoni connaît chaque virgule du Zibaldone, chaque ligne poétique, chaque épître du Contino ; chaque repli des Operette morali, qui sont un des sommets de la prose italienne et, venant du matérialisme français du XVIIIe siècle et de Fontenelle (auteur des Dialogues des morts), ils ont trouvé un Style Grotesque qui est soudé à l'ancien nihilisme, si je puis dire, de Lucian de Samosata. Même ses pages, ostensiblement un recueil d'essais successifs dans le temps (il a même l'habitude de dater chacun des essais), possèdent une formidable unité. Y a-t-il des livres qui ont été écrits par eux-mêmes ? En voici une. Les pages sont nées, recherchées et ensuite soudées.

Rigoni connaît chaque virgule du Zibaldone, chaque ligne poétique, chaque épître du Contino ; chaque repli des Operette morali, qui sont un des sommets de la prose italienne et, venant du matérialisme français du XVIIIe siècle et de Fontenelle (auteur des Dialogues des morts), ils ont trouvé un Style Grotesque qui est soudé à l'ancien nihilisme, si je puis dire, de Lucian de Samosata. Même ses pages, ostensiblement un recueil d'essais successifs dans le temps (il a même l'habitude de dater chacun des essais), possèdent une formidable unité. Y a-t-il des livres qui ont été écrits par eux-mêmes ? En voici une. Les pages sont nées, recherchées et ensuite soudées.

Après l'avoir lu, on comprend mieux pourquoi Leopardi est toujours resté, en fait, une figure inconfortable pour l'ensemble de la culture italienne. L’Italie, elle a été soit catholique, soit idéaliste, soit fasciste, soit marxiste, avec des passages très nonchalants de l'un à l'autre, sans parler des syncrétismes. Bien sûr, chez les Pères de la Patrie ; bien sûr, sublime parolier. Mais que penser de quelqu'un qui aimait tant l'Antiquité et l'héroïsme de l'Antiquité, à une époque où, selon lui, la vie vivante avait été remplacée par la réflexion sur soi-même ? Qu'en est-il d'un matérialiste absolu et d'un athée intégral (ce ne sont pas des pensées éparses, comme le montre Rigoni) qui montre même qu'il n'est en aucune façon possible de prouver l'existence de Dieu, prouvant au contraire sa non-existence ? Et, encore une fois, considère-t-il l'univers comme éternel et non créé ? Au point d'attribuer une forme de pensée à la matière brute, comme l'ont fait Nerval et Baudelaire ? Aujourd'hui, la science la plus avancée considère qu'il est de plus en plus difficile de trouver une frontière entre la matière animée et inanimée. L'idéalisme de Platon a effacé tout ce qui le précédait et était contemporain de lui. Mais il existe une autre philosophie, qui part des "présocratiques" et arrive à Nietzsche. Ce n'est pas un hasard si Leopardi a en même temps, et avec la même intensité, adoré et détesté Platon : qui est toujours le plus grand écrivain grec de prose.

D'autre part, mettez ce travail entre les mains d'un professeur d'université moyen : il ne le comprendra pas. Ensuite, il n'aura pas le temps de le lire : il doit réfléchir à sa carrière et faire de la lèche à ses étudiants.

Source : www.paoloisotta.it

*Extrait du Libero Quotidiano du 8.12.2020

00:33 Publié dans Littérature, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : giacomo leopardi, italie, lettres, lettres italiennes, littérature, littérature italienne |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Le Sahara occidental est extrêmement important pour la cause anti-impérialiste

Le Sahara occidental est extrêmement important pour la cause anti-impérialiste

Andrew Korybko

Ex : https://www.geopolitica.ru

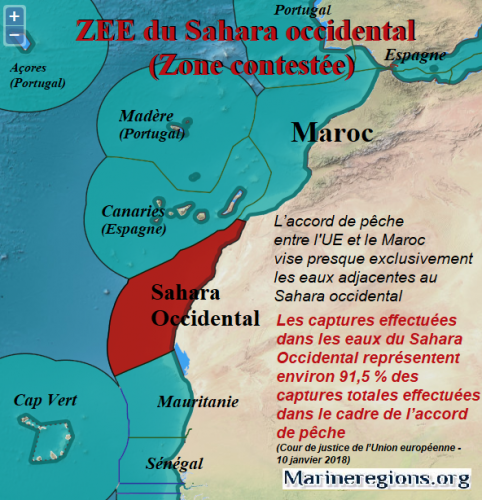

La plupart des gens n'ont jamais entendu parler du Sahara occidental jusqu'à ce que Trump reconnaisse unilatéralement les revendications du Maroc sur cette région contestée du Maghreb, début décembre 2020, en échange de l'acceptation d'un accord de paix avec "Israël". En réalité la question du Sahara occidental est extrêmement importante pour la cause anti-impérialiste car sa position est similaire à celle de la Palestine et du Cachemire aux yeux du droit international.

La reconnaissance unilatérale par Trump des revendications du Maroc sur cette région contestée du Maghreb qu’est le Sahara occidental en échange de la formalisation par Rabat de ses liens anciens et pas si secrets avec Tel-Aviv a pris par surprise de nombreux observateurs peu familiers avec ce conflit non résolu. La Palestine et le Cachemire occupent une place beaucoup plus importante dans le monde en raison de l'implication de puissances nucléaires et des efforts de certains pour se concentrer davantage sur l'angle interreligieux de ces conflits que sur leurs origines juridiques internationales. Le Sahara occidental ne répond à aucun de ces deux critères "passionnants", et a donc été largement oublié dans le vaste monde depuis que la question est apparue pour la première fois dans la politique internationale au milieu des années 1970.

Le processus de "décolonisation" dans l'Espagne de Franco a vu le pays caudilliste refuser d'accorder l'indépendance au Sahara occidental, le divisant plutôt entre le Maroc et la Mauritanie voisins contre la volonté du peuple sahraoui indigène représenté par le Front Polisario. Ce groupe a à son tour proclamé la République arabe sahraouie démocratique avec le soutien de l'Algérie voisine, qui entretient une rivalité historique avec le Maroc et a également sympathisé avec des causes socialistes comme celle des Sahraouis durant l'ancienne guerre froide. La Mauritanie a fini par abandonner ses revendications sur la région contestée et, après plus d'une décennie de lutte, le Maroc et le Sahara occidental ont conclu en 1991 un accord soutenu par l'ONU pour organiser un référendum sur le statut politique de la région.

Le vote n'a jamais eu lieu car les deux parties impliquées dans le conflit n'ont pas pu se mettre d'accord sur qui pouvait voter, le principal problème étant l'insistance du Maroc à laisser les colons marocains participer au scrutin. Le Sahara occidental a été divisé de facto par « un mur de sable » que l'armée d'occupation marocaine a construit pour consolider son contrôle sur environ 80 % du territoire. Avec la reconnaissance unilatérale par Trump de la revendication de Rabat sur l'ensemble de la région (qui pourrait éventuellement être suivie par d'autres comme "Israël"), ainsi que la décision ultérieure de son gouvernement d'aller de l'avant avec un accord sur les armes d'un milliard de dollars, il est extrêmement peu probable que la fin, le mois dernier, du cessez-le-feu, qui a duré 29 ans, se traduise par des progrès sérieux pour le Front Polisario.

La Russie a dénoncé la décision politique américaine comme illégale au regard du droit international, ce qui est tout à fait exact, mais cela ne devrait avoir aucun effet tangible sur la modification de la dynamique du conflit. Seule l'Algérie pourrait avoir un impact potentiel, mais ses problèmes politiques internes permanents depuis presque deux ans l'ont forcée à se replier soudainement sur elle-même au lieu de poursuivre sa politique traditionnelle consistant à se présenter comme un leader régional. En outre, le projet d'accord sur les armes avec les États-Unis pourrait en fin de compte modifier de manière décisive l'équilibre régional des puissances, en particulier si "Israël" s'implique également, ou du moins déclencher une nouvelle course aux armements entre le Maroc et l'Algérie, cette dernière se tournant vers la Russie et la Chine pour obtenir un soutien militaire plus important en réponse.

Au milieu de tout cela, les anti-impérialistes ne devraient jamais oublier l'importance juridique internationale de la cause du Sahara occidental. Quoi que l'on pense de la légitimité des revendications de l'une ou l'autre des parties impliquées dans ce conflit, il s'agit néanmoins d'un différend reconnu par le Conseil de sécurité des Nations unies qui est censé être résolu par un référendum. Le précédent de l'abandon unilatéral par les États-Unis de leurs obligations juridiques internationales est inquiétant et peut-être aussi déstabilisant, bien qu'ils le fassent manifestement pour leurs propres intérêts nationaux tels qu'ils les comprennent subjectivement. Le problème, cependant, est que cela pourrait encourager d'autres demandeurs sur différents territoires contestés reconnus par le Conseil de sécurité des Nations unies dans le monde entier à doubler leurs positions maximalistes, rendant ainsi beaucoup plus difficile la résolution de ces questions.

Un autre point important est que le droit international existe non seulement pour des raisons "morales", comme le prétendent ses partisans les plus passionnés (puisqu'il est manifestement imparfait), mais aussi pour des raisons pratiques liées à la nécessité de disposer de moyens prévisibles pour résoudre les différends internationaux afin d'éviter une escalade involontaire qui pourrait rapidement évoluer vers des conflits plus vastes et plus incontrôlables. Les revendications maximalistes unilatérales d'une partie sont problématiques, mais sont encore aggravées lorsqu'elles sont soutenues par des acteurs extérieurs intéressés qui peuvent également avoir une arrière-pensée pour diviser et gouverner la région en question, comme le font clairement les États-Unis au Maghreb, au Moyen-Orient et en Asie du Sud en ce qui concerne le Sahara occidental, la Palestine et le Cachemire.

La cause du Sahara occidental est donc inextricablement liée à la cause de la Palestine et du Cachemire aux yeux du droit international, c'est pourquoi les partisans de ces deux causes doivent être solidaires de leurs homologues sahraouis. La question ne peut être légalement résolue que par un référendum selon les critères définis par le Conseil de sécurité des Nations unies, indépendamment des opinions personnelles que l’on pourrait avoir sur le conflit, mais comme cela ne s'est pas encore produit et pourrait bien ne jamais se produire, après que le soutien diplomatique et militaire combiné de Trump aux revendications du Maroc, n'ait pas incité Rabat à se conformer aux règles, les observateurs ne peuvent s'empêcher d'être inquiets. La seule façon de rester cohérent avec le soutien à la Palestine et au Cachemire est de soutenir le droit à un référendum reconnu par le Conseil de sécurité de l'ONU au Sahara occidental.

Traduit en espagnol pour Geopolitica.ru

Source originale : http://oneworld.press/

00:15 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sahara occidental, maroc, afrique, affaires africaines, politique internationale, géopolitique, afrique du nord, maghreb |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

L'Arctique est le prochain théâtre de l'Amérique pour le double endiguement de la Russie et de la Chine

L'Arctique est le prochain théâtre de l'Amérique pour le double endiguement de la Russie et de la Chine

Par Andrew Korybko

L'Arctique, c'est l'Amérique

La doctrine "Avantage en mer" récemment dévoilée par la marine américaine identifie l'océan Arctique comme le prochain théâtre de la tentative américaine de double endiguement de la Russie et de la Chine. À cette fin, le document propose que Washington recoure à des moyens désespérés tels que le déploiement délibéré de ses forces navales à des fins supposées de "désescalade" qui risquent en fait de provoquer une guerre nucléaire.

La doctrine de « Avantage en mer » de l'Amérique

La date du 17 décembre 2020 a été un jour très important pour plus d'une raison. Alors que le monde entier regardait la conférence de presse de fin d'année du président Poutine, la marine américaine a dévoilé sa doctrine "Avantage en mer". Cette dernière a attiré l'attention de la RT pour avoir identifié la Russie et la Chine comme les principaux rivaux des Etats-Unis, mais n'a depuis lors pas réussi à générer une réponse significative dans la Communauté Alt-Media. C'est une erreur, car le document est un must pour tous ceux qui veulent mieux comprendre la stratégie navale américaine pour le siècle à venir. Après tout, les tout premiers mots de son avant-propos se lisent de façon inquiétante : "Nos actions au cours de cette décennie vont façonner l'équilibre des forces maritimes pour le reste de ce siècle", soulignant ainsi la signification stratégique suprême de cette doctrine. De nombreux aspects de cette doctrine peuvent et doivent être analysés, mais le plus prometteur d'entre eux concerne peut-être la tentative américaine de double endiguement de la Russie et de la Chine dans l'océan Arctique.

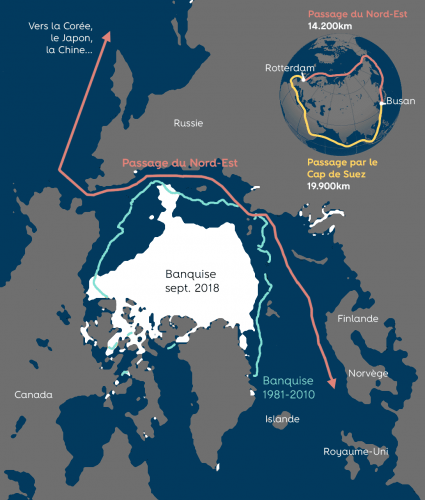

La concurrence polaire

Le texte ne dit pas grand-chose à ce sujet, mais il est tout à fait clair que cette région deviendra le prochain théâtre de cette stratégie jusqu'ici vouée à l'échec. Les deux grandes puissances multipolaires y ont des intérêts quasi identiques en ce qui concerne l'utilisation de ce que la Russie considère comme la route maritime du Nord et que la Chine considère comme la « route polaire de la soie » comme un raccourci pour faciliter le commerce maritime avec l'Europe. Elles sont également toutes deux très intéressées par les énormes gisements d'hydrocarbures de la région. L'Amérique est donc naturellement obligée d'interférer avec ces deux objectifs afin de retarder le plus longtemps possible la disparition de son hégémonie unipolaire. Elle rend son intention transparente en écrivant ce qui suit dans le texte :

"Nous ne pouvons pas céder notre influence dans des domaines où la concurrence quotidienne se fait jour, y compris dans les eaux régionales américaines et dans l'Arctique. Les décennies à venir apporteront des changements dans la région arctique qui auront un impact significatif sur l'économie mondiale, étant donné l'abondance de ses ressources naturelles et sa situation stratégique. La Chine considère cette région comme un maillon essentiel de son initiative "One Belt One Road". Les nations arctiques rouvrent d'anciennes bases, déplacent des forces et revigorent les exercices régionaux. Ces tendances vont persister dans les décennies à venir. Nous devons continuer à aller de l’avant et à positionner nos forces de manière appropriée".

Les autres très rares références à la région concernent l'impact géostratégique du recul des glaces océaniques dans cette région, la construction par la Chine de brise-glaces polaires et d'autres navires "à une vitesse alarmante", et les prétendues ambitions de Pékin d'exploiter son initiative "Belt & Road" (BRI) dans le but de "permettre à ses forces d'opérer au plus loin de ses côtes que jamais, y compris dans les régions polaires". Il y a aussi une brève mention de l'acquisition prévue du "Polar Security Cutter" par les garde-côtes, mais ce sont les seules fois où l'Arctique ou les régions polaires sont mentionnés dans la doctrine. Néanmoins, elles sont suffisantes pour prouver qu'il s'agit d'un théâtre émergent de la rivalité entre grandes puissances.

Proposition provocatrice

Ce qui est particulièrement inquiétant dans tout cela, c'est que la doctrine "Avantage en mer" fait une proposition très provocante sur le positionnement naval des Etats-Unis dans le monde, y compris dans l'Arctique, en envisageant son inclusion dans le document. La plus inquiétante concerne l'observation selon laquelle "les activités qui ne sont pas des guerres peuvent avoir des effets stratégiques", qui est utilisée comme base pour affirmer que "le fait de déployer nos forces navales loin en avant - au péril de la vie et dans des environnements contestés - augmente les risques pour les rivaux qui envisagent la voie de l'escalade et empêche la crise de dégénérer en guerre". Cette affirmation est censée contrecarrer de manière préventive la "tentative probable de la Russie et de la Chine de s'emparer d'un territoire avant que les États-Unis et leurs alliés ne puissent mettre en place une réponse efficace, ce qui les mettrait devant le fait accompli", mais elle crée en réalité les conditions d'une guerre nucléaire dans le pire des cas, c'est-à-dire dans le cas où cette manœuvre imprudente conduirait à une guerre nucléaire par erreur de calcul.

Biden : une politique de la corde raide

Le président élu Biden héritera donc de ce qui pourrait bien être la doctrine militaire la plus dangereuse que les États-Unis aient jamais connue, à savoir celle de mettre délibérément leurs forces navales en danger dans le but supposé d'"empêcher qu'une crise ne dégénère en guerre". En d'autres termes, il cherche à insérer de manière provocante les forces navales américaines au centre d'une crise en espérant que personne n'osera tirer sur elles, sinon elles risqueraient de déclencher une guerre nucléaire. Cette stratégie est extrêmement dangereuse et peut théoriquement se jouer n'importe où dans l'océan, mais son apparition potentielle dans l'Arctique pourrait très facilement impliquer les deux rivaux nucléaires des États-Unis, étant donné que c'est le seul endroit au monde où leurs intérêts se chevauchent de très près, comme cela a été expliqué précédemment. Comme certains pensent que les États-Unis sont déjà très en retard sur ce front, ils pourraient donc recourir à des mesures aussi désespérées dans le but de forcer leurs rivaux à faire des concessions ou de risquer une guerre nucléaire.

Réflexions finales

La doctrine "Avantage en mer" de la marine américaine n'est pas de bon augure pour la paix mondiale, surtout si l'on considère le fait qu'elle propose une politique de ce que l'on ne peut qualifier que de « bravade nucléaire de facto », en insérant délibérément ses forces au centre d'une crise avec la Russie et/ou avec la Chine dans un but supposé de "désescalade". L'océan Arctique est le point de convergence des intérêts navals des trois parties, ce qui en fait donc le théâtre où cette politique pourrait avoir l'effet le plus déstabilisant. S'il est vrai que les États-Unis pourraient l'employer dans la mer Baltique, la mer Noire ou la mer de Chine méridionale, aucun de ces endroits ne risquerait d'impliquer ses autres rivaux eurasiens, donc de provoquer une véritable crise mondiale, comme si cela se produisait dans l'Arctique. L'Amérique pourrait même donner la priorité à cette question si elle pense que son bluff de guerre nucléaire pourrait conduire à la régulation des forces militaires dans l’Arctique, puisque, là, sur ce théâtre, les Etats-Unis sont si loin derrière la Russie et ont donc le plus à gagner d'une rétro-ingénierie belliciste dans ces eaux glacées.

00:05 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, politique internationale, géopolitique, arctique, océan glacial arctique, europe, affaires européennes, routes de la soie, russie, chine, états-unis, doctrine navale, us navy |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook