jeudi, 24 décembre 2020

Ray Bradbury : Il n'y aura personne pour vivre dans la "maison intelligente"

Ray Bradbury : Il n'y aura personne pour vivre dans la "maison intelligente"

Valentin Katasonov

Ex: https://www.geopolitica.ru

Traduction de Juan Gabriel Caro Rivera

Plus l'environnement matériel de la vie devient "intelligent", plus les hommes perdent leurs qualités humaines

L'humanité est entraînée vers un "brillant avenir numérique". Nous assistons à la numérisation rapide de tous les aspects de la société et de la vie humaine. Les gens s'attachent à une multitude d'appareils électroniques, sans lesquels ils ne peuvent plus exister. Que ce soit un ordinateur avec Internet et les réseaux sociaux, un téléphone portable avec de nombreuses applications et des cartes bancaires en plastique, des "portefeuilles électroniques", des "navigateurs" dans les voitures, etc.

Un autre domaine de numérisation de la vie personnelle des gens est la "maison intelligente". Il s'agit d'un système de dispositifs électroniques et automatiques capables d'effectuer des actions et de résoudre certaines tâches quotidiennes sans intervention humaine. Certains éléments de la "maison intelligente" font depuis longtemps partie de la vie quotidienne, en particulier de ceux qui ont des revenus élevés. Il s'agit, par exemple, de la régulation automatique du système de chauffage ou de climatisation. De l'allumage et de l'extinction automatiques des lumières, du déclenchement automatique de l’alarme en cas d’incendie ou de fuites d'eau. Ces éléments comprennent un système électronique pour protéger la maison (les locaux) contre les intrusions (sécurité), des interphones, des serrures électroniques, des clés électroniques, etc. Ces systèmes sont une partie importante, mais pas la seule, d'une "maison intelligente". C'est la partie appelée la maison intelligente. Le terme "maison intelligente" a été créé en 1984 par l'Association nationale américaine des constructeurs d'habitations. Aujourd'hui, elle a été adoptée par de nombreuses grandes entreprises et constructeurs.

Le deuxième élément de la "maison intelligente" est l'électroménager "intelligent", qui fait référence au monde des "choses intelligentes". Les appareils électroménagers ont commencé à remplir les maisons il y a plus d'un siècle. Cela a remplacé de nombreuses opérations manuelles à la maison : fours électriques (cuisinières), cafetières, lave-vaisselle, réfrigérateurs domestiques, fers à repasser, grille-pain, etc. La plupart d'entre eux sont aujourd'hui des appareils automatiques, "intelligents". De nombreux types d'appareils ménagers peuvent être rendus encore plus "intelligents" à l'aide de microprocesseurs, qui permettent une autorégulation fine des appareils. Par exemple, il existe des aspirateurs qui peuvent nettoyer une pièce par eux-mêmes (sans aide humaine), en se déplaçant indépendamment sur le sol. Et la même cafetière peut vous faire du café si vous le dites avec votre voix. Et vous pouvez même spécifier la concentration de café dont vous avez besoin. Ces appareils sont souvent classés comme "intelligents". Une maison intelligente suppose qu'elle est pleine de choses intelligentes.

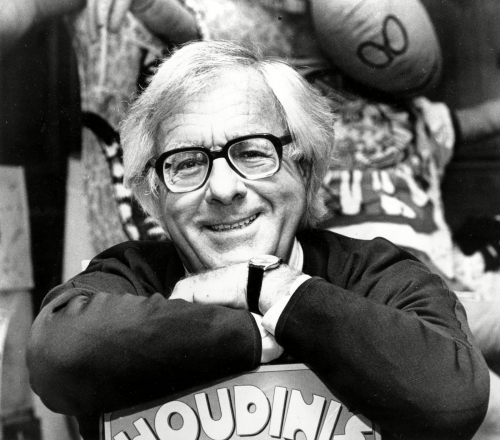

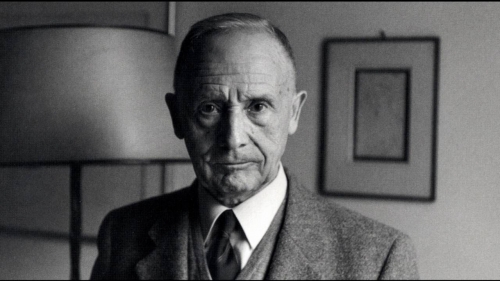

Cependant, ma conversation ne porte pas tant sur la "maison intelligente" que sur l'écrivain américain Ray Bradbury (1). Cette année marque le 100e anniversaire de la naissance de ce classique littéraire de notre époque. Il est décédé récemment, en 2012, à l'âge de 92 ans. Ray Bradbury est généralement connu comme un écrivain qui a travaillé dans le genre de la science-fiction. La dystopie est une littérature portant sur un avenir indésirable. Un écrivain qui crée une dystopie avertit le lecteur d'un avenir indésirable, fait ce qui est en son pouvoir pour empêcher cet avenir de se produire. La dystopie la plus célèbre de Ray Bradbury est Fahrenheit 451 (1953). Peu avant sa mort, l'écrivain a déclaré aux journalistes : "Je n'essaie pas de prédire l'avenir. J'essaie de l'empêcher".

Ray Bradbury a prédit l'émergence d'un monde "intelligent" et a exprimé de sérieux doutes sur le fait qu'une personne dans un environnement "intelligent" se sentirait plus heureuse et plus protégée. Au contraire, c'est tout le contraire. Plus encore. Dans les œuvres de Bradbury, la pensée suivante émerge : plus l'environnement matériel de la vie devient "intelligent", plus les hommes perdent leurs qualités humaines.

Bradbury utilise souvent le terme de "technologie robuste". Je fais référence à ces innovations scientifiques et techniques qui tuent la culture, divisent les gens, les rendent stupides, faibles, insensibles. Bradbury utilise le téléphone comme exemple. Cette invention, selon lui, a permis de relier les gens entre eux, mais à la fin de sa vie, l'écrivain a vu l'émergence du smartphone. Il trouvait une telle innovation assez négative: le smartphone commençait à éloigner les gens. Il a également vivement critiqué les réseaux sociaux, qui remplacent la communication en direct des personnes par des réseaux virtuels.

De nombreux admirateurs de l'œuvre de Bradbury sont surpris par le nombre d'innovations techniques prévues dans ses romans, ses nouvelles et ses histoires. En effet, la naissance de nombre de ces prédictions remonte à 1950. C'est-à-dire qu'ils ont exactement 70 ans. Il s'agit tout d'abord des Chroniques martiennes (recueil d'histoires et d'essais), qui ont rendu cet écrivain de 30 ans mondialement célèbre. Dans les Chroniques martiennes, il convient de souligner le récit visionnaire "Il y aura une pluie douce". Dans la même année 1950, Bradbury publie le terrible récit visionnaire The Veldt. Dans la même ligne se trouve l'histoire The Killer (publiée en 1953, écrite en 1950). Le résultat des Chroniques martiennes et d'une série d'histoires qui a généré le roman Fahrenheit 451, qui évoquait également des "choses intelligentes", dont personne ne rêvait à l'époque aux États-Unis.

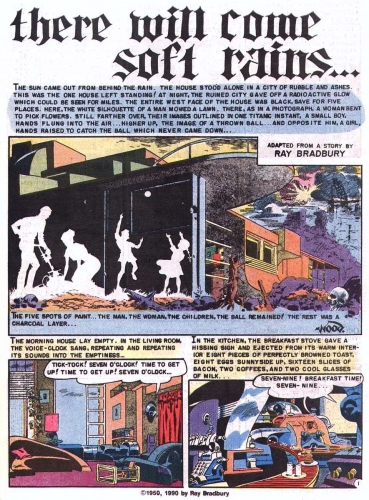

L'histoire There Will Be Gentle Rains est un classique de la dystopie. Certains pensent que c'est un thriller. Les événements décrits dans le récit ne durent qu'une seule journée, du 4 au 5 août 1985. Par la suite, l'auteur a changé la date des événements pour la fixer à 41 ans plus tard (2026). L'accent est mis sur une maison de la ville américaine d'Ellendale, en Californie, appartenant à la famille McClellan. La veille, il y a eu une catastrophe : la ville a été détruite par une attaque nucléaire. Personne n'a survécu, toutes les maisons ont été détruites. Miraculeusement, seule cette maison a survécu. Selon les normes actuelles, une "maison intelligente" classique, mais sans propriétaire, puisque ce propriétaire a été instantanément détruit par une explosion nucléaire (il n'a laissé qu'une empreinte sur un des murs de la maison). Le dernier à mourir a été le chien qui a compris que les propriétaires étaient partis.

Cependant, les machines et les robots de la "maison intelligente" fonctionnent toujours : ils préparent le petit déjeuner, font les lits, nettoient la maison et font la vaisselle. En même temps, comme toujours, ils fredonnent quelque chose, plaisantent, chuchotent tendrement... Tout fonctionne comme la meilleure horloge suisse : "Dans la cuisine, le four soupire d’un ton rauque et de son ventre chaud sortent huit toasts parfaitement faits, quatre œufs sur le plat, seize tranches de bacon, deux tasses de café et deux verres de lait froid. Aujourd'hui à Ellendale, en Californie, le 4 août, deux mille vingt-six", a dit une autre voix depuis le plafond de la cuisine. Il a répété le chiffre trois fois pour mieux s'en souvenir. "Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de M. Featherstone, l'anniversaire de mariage de Tilita. La prime d'assurance est due, il est temps de payer l'eau, le gaz et l'électricité. Le robot est un peu confus la nuit. Il est habitué à ce que l'hôtesse lui demande de réciter son poème préféré "Il y aura une douce pluie". Sans attendre la demande habituelle, le robot répète le poème.

L'attaque nucléaire a apparemment causé quelques dommages à l'automatisation de la "maison intelligente" : soudain, un incendie se déclare dans la cuisine, qui engloutit rapidement toute la maison. Les systèmes d'extinction des incendies ne peuvent pas arrêter la propagation du feu. Enfin, l'ordinateur central qui contrôle toute la "maison intelligente" brûle. Les cendres seules restent de la maison. Un seul des murs a miraculeusement survécu avec un appareil audio séparé. Dès le matin, il s'allume et se met à dire en continu : "Nous sommes le 5 août 2026, nous sommes le 5 août 2026...". Le titre de l'histoire est tiré d'un poème de la célèbre poétesse américaine Sara Teasdale (1884-1933). Voici la première et la dernière strophe de ce poème :

Il y aura une douce pluie, il y aura une odeur de terre,

Des sauts rapides et agiles d'une aube à l'autre

Et la nuit, les grenouilles se roulent dans les étangs

Et la floraison des prunes dans les jardins de mousse blanche

Et ni l'oiseau ni le saule ne verseront une larme,

Si la race humaine meurt partout sur la terre.

Le printemps et le printemps trouveront une nouvelle aube

Sans se rendre compte que nous sommes partis.

L'inclusion de ce poème de Ray Bradbury dans votre histoire n'est pas un hasard. L'écrivain a averti il y a 70 ans que les progrès scientifiques et technologiques, pour lesquels toute la communauté "progressiste" prie, pourraient en fait conduire la race humaine à périr sur terre.

Et voici l'histoire de "The Killer". Le personnage principal est Albert Brock, un patient placé en clinique, qui souffre dans la technosphère, ce qui le prive de paix et de joie. Les bracelets radio (radio au poignet), les maisons parlantes, la télévision, le bruit des voitures, la publicité intrusive, la musique assourdissante ne permettent pas à une personne d'être seule avec elle-même. Les autorités le tiennent en laisse en l'appelant au téléphone. Ce n'est pas encore un téléphone portable, mais un appareil qui est toujours avec Brock, dans une voiture équipée d'une radio :

Et voici l'histoire de "The Killer". Le personnage principal est Albert Brock, un patient placé en clinique, qui souffre dans la technosphère, ce qui le prive de paix et de joie. Les bracelets radio (radio au poignet), les maisons parlantes, la télévision, le bruit des voitures, la publicité intrusive, la musique assourdissante ne permettent pas à une personne d'être seule avec elle-même. Les autorités le tiennent en laisse en l'appelant au téléphone. Ce n'est pas encore un téléphone portable, mais un appareil qui est toujours avec Brock, dans une voiture équipée d'une radio :

"C'est aussi pratique pour mes supérieurs : je voyage pour affaires et il y a une radio dans la voiture, et ils peuvent toujours me joindre. Contact ! Dis-le doucement. Contact, bon sang ! Attache tes mains et tes pieds ! Attrape, attrape, écrase, broie avec toutes ces voix de radio. Vous ne pouvez pas sortir de la voiture une minute, vous devez certainement signaler : "Je me suis arrêté à la station-service, je vais aux toilettes." - "C'est bon, Brock, allez-y." "Brock, pourquoi jouez-vous autant ?" - "Je suis désolé, monsieur !"

Le psychiatre essaie de l'aider avec les moyens habituels, mais Albert Brock dirige inopinément l'énergie et la passion dans la technosphère qui empêche une personne de vivre. Il commence à détruire le matériel dont il dispose : téléphone, radio, télévision, etc. Pendant un certain temps, il retrouve la paix et le calme, se sent à nouveau en bonne santé. Mais le médecin qui l'aide tente de ramener le protagoniste à son état initial, estimant que ses actes sont la manifestation d'une exacerbation de la maladie. Malheureusement, il s'agit d'une rébellion solitaire que tout le monde considère comme étant le fait de malades mentaux.

Et voici une autre histoire de Ray Bradbury, The Veldt, publiée pour la première fois en 1950 dans The Saturday Evening Post. Son nom d'origine est Le monde que les enfants ont fait. Les héros de la pièce sont une famille américaine de parents (George et Lydia) et deux enfants nommés Peter et Wendy. Ils vivent dans une maison qui, selon les normes modernes, répond à la définition d'une "maison intelligente". Dans l'histoire, la maison s'appelle "Tout pour le bonheur". Là-bas, les gens n'ont même pas besoin de lever le petit doigt ; tout est fait par des machines, de la cuisson des aliments à la confection des lacets. De plus, les habitants reproduisent des choses agréables (musique, vidéos) avec le soutien émotionnel de machines intelligentes. Les enfants reçoivent cette recharge ludique dans une salle spéciale appelée The Veldt. Ce mot, d’origine afrikaander, signifie la savane (sud-africaine) sauvage, l'Afrique sauvage. Et la technologie de la "maison intelligente" reproduit exactement le paysage de la jungle et de la prairie africaines. Les images qui apparaissent devant les enfants sont indissociables de la réalité. Peter et Wendy aiment vraiment se trouver dans ce monde. En plus de la flore, il existe aussi une faune sous forme de lions sauvages. Les enfants adorent les scènes avec les lions, surtout quand ils mangent les carcasses d'autres animaux. Un passe-temps cher aux enfants dans la pièce Veldt. Mais leur assiduité commence à mettre les parents sur leurs gardes, et ils essaient de limiter le passe-temps favori de leurs enfants dans la pièce Veldt. Le psychologue leur recommande de quitter la "maison intelligente" pendant un certain temps et d’installer toute la famille dans une autre ville. Les enfants demandent à être séparés une nouvelle fois dans la salle Veldt. Les parents sont venus les en enlever, mais les enfants les tuent. En fait, dans la pièce Veldt, le meurtre est devenu la norme (les lions rongent leurs victimes et les mangent). Pour les enfants, Veldt a complètement remplacé le monde réel de leurs parents. Pour rester dans ce monde virtuel, les enfants ont décidé de sacrifier leurs parents qui étaient moins précieux et moins importants.

L'Internet moderne ne nous rappelle-t-il pas le Veldt ? Ray Bradbury a non seulement pu prévoir l'émergence de nouvelles technologies, mais aussi les conséquences désastreuses que ces technologies entraînent. Les romans et les histoires des classiques de la littérature américaine devraient servir d'avertissement à l'humanité plongée dans des jeux dangereux appelés "maison intelligente", "trucs intelligents", "intelligence artificielle" et tout ce qui est appelé "numérisation".

Note :

Source: https://www.fondsk.ru/news/2020/12/02/rej-bredberi-v-umno...

00:41 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ray bradbury, science fiction, dystopie, littérature, lettres, lettres américaines, littérature américaine |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

L'Envers de la vague - Notes sur l'œuvre de Julien Gracq

Luc-Olivier d’Algange:

L'Envers de la vague

Notes sur l'œuvre de Julien Gracq

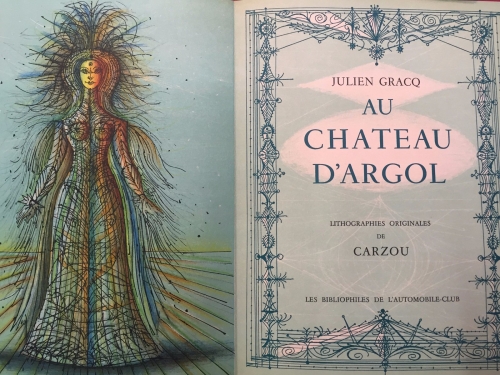

« Couchés au raz de l'eau, ils voyaient accourir de l'horizon le poids régulier des vagues, et dans un capiteux vertige il leur semblait que tombât tout entier sur leurs épaules et dût les écraser - avant de faire au-dessous d'eux un flux de silence et de douceur qui les élevait paresseusement sur un dos liquide , avec une sensation exquise de légèreté »

Julien Gracq, Au Château d'Argol

La solennité quelque peu funéraire des récits de Julien Gracq s'ouvre, pour certains d'entre nous, sur un printemps sacré.

Si la phrase de Gracq porte son charroi de métaphores crépusculaires et automnales; si la note lancinante d'une sorte de désespoir universel, comme la froidure d'une goutte de poison, ne cesse, au milieu du faste même, de faire entendre son consentement à la déréliction; si le désengagement, l'exil, le retrait, voire, pour user d'un mot naguère quelque peu galvaudé, le « pessimisme » semblent donner le ton à l'attente et au tragique qui blasonnent son œuvre, - ces majestueuses mises au tombeau d'un monde n'en demeurent pas moins traversées de pressentiments et ne rendent jamais leurs dernières armes au nihilisme ou au désenchantement.

Ce sont d'abord les paysages et leurs saisons, le palimpseste du merveilleux géographique, la puissance métaphorisante, soulevante, de la nature elle-même qui nous apparaissent comme d'impérieuses requêtes, comme des portes battantes. Ce monde déserté de toute activité humaine, figé dans une arrière-saison éternisée, cet abandon, loin d'éteindre la beauté du monde en révèle les puissances jusqu'alors dédaignées. Ce qui meurt dans les romans de Julien Gracq, ce qui s'éteint, ce qui s'étiole n'est jamais que l'industrie humaine. Les personnages se trouvent jetés dans l'immensité d'une oisiveté, d'une attente qui seuls, en dignité, sont destinés à survivre à la vanité des commerces humains. La chapelle des abîmes d'Au Château d'Argol, les « journées glissantes, fuyantes de l'arrière-saison » d’Un Beau Ténébreux, définissent d'emblée le domaine que l'œuvre ne cessera de parcourir, un domaine où le Temps hiératique règne sans disputes sur les temporalités subalternes, où la société ne survit plus que par d'anciens apparats, où toute appartenance ne vaut et ne brille que de son obsolescence dans un monde d'après la fin.

Du Surréalisme, Julien Gracq ne retiendra ni l'automatisme, ni l'idéologie révolutionnaire, mais peut-être une subversion plus radicale: le refus catégorique et fondateur d'une humanité réduite aux seules raisons du travail et de la consommation. Si loin qu'il soit des enseignements de l'humanisme classique ou des Lumières, ce refus n'en fonde pas moins une façon d'être humain, un humanisme par-delà l'humanisme, relié aux puissances ouraniennes et telluriques, aux éclatantes preuves de l'être. La « liberté grande » sera d'abord, pour Julien Gracq la liberté d'être, le rayonnement de l'être dans la contemplation. Aussi délaissées que soient les grèves, elles s'ouvrent sur un « Grand Oui » et demeurent étrangères au nihilisme et à la « littérature du non », autrement dit à la littérature du travail, du soupçon et du ressentiment. La subversion, pour Julien Gracq, est affirmative; elle est une approbation à la beauté des choses laissées à elles-mêmes, comme engourdies, abandonnées, mais qui s'offrent, dans ce délaissement, à une vérité plus profonde: « J'ai vécu de peu de choses comme de ces quelques ruelles vides et béantes en plein midi qui s'ensauvageaient sans bruit dans un parfum de sève et de bête libre, leurs maison évacuées comme un raz de marée sous l'écume des feuilles. »

Le refus de Julien Gracq, où scintillent les dernières armes jamais rendues avant la mort, est bien le contraire du « non »: « Ce qui me plaît chez Breton, écrit Julien Gracq, ce qui me plaît dans un autre ordre chez René Char, c'est ce ton resté majeur d'une poésie qui se dispense d'abord de toute excuse, qui n'a pas à se justifier d'être, étant précisément et tout d'abord ce par quoi toutes choses sont justifiées. » Seules méritent que l'on s'y attarde les œuvres qui ne s'excusent pas d'être, qui consentent à la précellence du mouvement dont elles naissent, qui témoignent de cette « participation » de l'homme au monde par l'intermédiaire du Logos, soleil secret de toutes choses manifestées, « sentiment perdu d'une sève humaine accordée en profondeur aux saisons, aux rythmes de la planète, sève qui nous irrigue et nous recharge de vitalité, et par laquelle, davantage peut-être que par la pointe de la lucidité la plus éveillée, nous communiquons entre nous. »

Restituer à la littérature sa respiration, cette alternance de contemplation et d'action, n'est-ce pas retrouver le sens même, par étymologie réactivée, du mot grec désignant l'écrivain: syngrapheus, qui signifie littéralement, « écrire avec » ? Ecrire non point seul face au monde, ou seul dans le « travail du texte » mais écrire en laissant le monde s'écrire à travers nos mots et nos phrases qui, au demeurant, font aussi partie du monde, comme une pincée de cendres, un givre, un pollen.

Suivre selon le mot de Victor Hugo, « la pente de la rêverie », c'est écrire avec l'être: « Dans la rêverie, il y a le sentiment d'y être tout à fait, et même beaucoup plus que d'habitude. Pour ma part je la définirais certainement - plutôt qu'un laisser-aller - un état de tension accrue, le sentiment d'une circulation brusquement stimulée des formes et des idées, qui jouent mieux, qui s'accrochent plus heureusement les unes aux autres, facilitent le jeu des correspondances ». Syngrapheus est l'écrivain qui accorde à ce qui survient, à l'imprévisible, sa part royale; il est aussi celui qui s'y accorde, qui ne dédaigne point la « leçon de choses » que le réel, et plus particulièrement dans les zones frontalières entre la veille et le sommeil, prodigue avec une inépuisable générosité.

Julien Gracq se rapproche ainsi de nous en s'éloignant. Ce goût du lointain, qui caractérise son œuvre, s'est éloigné de notre temps qui affectionne les rapprochements, la maitrise de l'espace, le village planétaire, les communications instantanées. Mais ce lointain, ce lointain vertigineux, ce lointain d'abysses ou de hautes frondaisons, ce lointain de landes, de lointain de précipices, ce lointain disponible jusqu'à l'effroi, ce lointain voilé, ce lointain antique et alcyonien qui suscite ces « sensations purement spaciales logées au cœur de la poitrine », par « sa foncière allergie au réalisme », sa profusion de forêt mythologique, que semblent avoir fréquenté également Shakespeare et Perrault, ce lointain, par un sentiment d'imminence propre à la guerre, présente et voilée dans presque tous ses récits, nous détache des soucis économiques et domestiques pour nous précipiter dans la pure présence des choses menacées de nous quitter à chaque instant. Ce lointain redevient une nostalgie, un appel, une présence ardente.

Ces « grèves désolées », ces rivages hantés, ces ruines dont les crêtes semblent percer l'atmosphère pour atteindre à un éther immémorial nous apparaissent comme une vocation: elles rendent présentes à notre conscience (qui cesse alors d'être seulement conscience des choses représentées) un monde, que, nous autres modernes, ne percevions plus, une géographie mystérieuse, une géopoétique, si l'on ose le néologisme, qui, pour s'être tue durant des générations, nous revient comme un chant de la terre, un langage profus, un entretien lourd de beauté à la fois concrètes et spectrales.

Dans sa hâte, dans son volontarisme obtus, le moderne ne voit rien. Il passe à côté des êtres et des choses, glisse sur les surfaces. Cependant l'oeil garde mémoire, - une sorte de mémoire héraldique, ancestrale, et les récits de Julien Gracq semblent témoigner de cette mémoire seconde, de cette réalité d'autant plus dense qu'ordinairement dédaignée. « Reste cependant, écrit Bernard Noël, à l'intérieur même de l'œil, un rond de ténèbres, oui, ce moyeu de nuit autour duquel il voit. Pupille, le puit noir, tour d'ombre renversée vers quelque ciel de tête. » Ces grandes houles de ténèbres concrètes, cette vaste nuit renversée déferlent à travers le monde, filtrent une lumière hors du temps, une lumière d'en haut, une lumière de vitrail... Cette requête du cosmos nous précipite dans un outre-monde dont seul nous sépare, selon le mot de Henry Miller, un « cauchemar climatisé ». Ce heurt des ténèbres er de la lumière rougeoie. Ce heurt est de feu et de sang. La nature servie par une prose qui consent à la lenteur révèle sa vérité; elle est le Graal, la coupe du ciel renversée sur nos têtes ! L'écriture accordée à ce drame de ciel, de mer, de forêts et de vent devient alors elle-même la rencontre d'Amfortas et de Parsifal: « Et, passant outre à une sacrilège équivalence, comme dans le délire d'une infâme inspiration, il était clair que l'artiste, que sa main inégalable n'avait pu trahir, avait tiré du sang même d'Amfortas, qui tachait les dalles de ses flaques lourdes, la matière rutilante qui ruisselait dans la Graal, et que c'était de sa blessure même que jaillissaient de toutes parts les rayons d'un feu impossible à tarir... ».

« Le monde de Julien Gracq, écrit Maurice Blanchot, est un monde de qualités, c'est-à-dire magique. Lui-même par la bouche de son héros: le Beau Ténébreux (deux adjectifs) reconnait dans la terre une réalité fermée dont il espère mettre en mouvement, par une espèce d'acuponcture tellurique, les centre nerveux, des points d'attaches à la vie ». Les réserves dont Maurice Blanchot, par ailleurs, témoignera à l'égard de Gracq (auxquelles répondront les réticences de Gracq à l'égard de Blanchot), tiennent tout autant à une question de style qu'au dessein même de l'œuvre. Sans voir directement, entre Gracq et Blanchot, l'affrontement de deux vues du monde irréconciliables, force est de reconnaître que Blanchot (héritier de Maurras pour le style et de Kafka pour la pensée) se trouve du côté d'une décantation classique, d'une clarté des lignes, - dussent-elles ouvrir les croisées à des vertiges métaphysique ! - alors que Julien Gracq, plutôt celte que roman ( avec de certaines inclinations romantiques et wagnériennes) s'acharne à forer et à forger la langue française dans le sens d'un continuum que l'incandescence de la vision soude en un métal baroque non dépourvu de volutes et d'efflorescences, mais dures, parfois, et tranchantes. Autant Blanchot répugne aux adjectifs, qu'il n'est loin de tenir de superflus, autant Gracq construit sa phrase pour les accueillir. Les adjectifs ne viennent pas, dans l'œuvre de Gracq, à la rescousse de la structure ou de l'idée, mais, outrepassant en importance les noms et les verbes, apparaissent comme l'essentiel de la chose à dire.

« La langue française, écrit Blanchot, où les adjectifs ne sont pas à leur aise, signifierait non seulement la volonté de bannir l'accident et de s'en tenir à ce qui compte, mais aussi la possibilité d'atteindre la vérité des choses en dehors des circonstances qui nous la révèle. » L'observation pertinente frôle ici, comme chez Maurras, un jugement de valeur plus général, et peut-être abusivement général. Le génie de la langue française n'est-il pas assez grand pour s'exercer avec un égal bonheur dans la maxime sèche de Vauvenargues, dans la profusion coruscante de Rabelais, les énigmes aigües de Mallarmé, les cabrioles félines de Colette ou les suavités violentes de Barrès, - où les adjectifs ne semblent point si déplacés ? Mais peut-être la question est-elle bien plus philosophique qu'esthétique ? Blanchot n'eût sans doute pas contredit à ce philosophe de l'altérité pure qui écrivait: « Médire de la technique au nom de la poésie de la nature est une barbarie ». Dans cette perspective, une défiance morale, sinon moralisatrice, est sans doute possible à l'égard de l'œuvre de Julien Gracq, défiance pour les sortilèges pour les enchantements jugés coupables de dissoudre la conscience humaine... Sinon que depuis Au Château d'Argol, Un Beau Ténébreux, Le Rivage des Syrtes, les temps ont changés et que les sortilèges obscurs, les noirs ensorcellements qui menacent l'intégrité de la conscience humaine, les fascinations funestes où la raison périclite, où la barbarie redevient possible, se trouvent bien davantage dans les modernes techniques de communication, de contrôle et de destruction que dans la contemplation des forêts bretonnes, des « nuits talismaniques » ou des écumes sur les grèves.

Le monde vivant, le monde tellurique et météorologique ayant été déserté, ce n'est plus devant son règne jadis peuplé de dieux que cède la conscience humaine, si jamais elle céda, mais bien dans ce vide crée par son absence. « Là où il n'y a plus de dieux, disait Novalis, règnent les spectres. » Autrement dit l'abstraction, la planification et les « réalités virtuelles ». Si bien que le mot d'ordre classique (« Déteste les adjectif et chéri la raison »), ne vaut plus dans un monde où les pires déroutes de la raison sont la conséquence de la raison, où le « technocosme » est devenu un sortilège, une féérie dérisoire, certes, mais dont on ne peut d'évader, où le vide des qualités, corrélatif d'un appauvrissement du langage, est lui-même devenu une immense métaphore obstinée.

La « dissolution brumeuse et géante » évoquée par Julien Gracq est tout autant une expérience qu'une mise-en-demeure. Par ce monde arraché, in extremis, aux planificateurs, par ce monde effondré qui nous laisse face au retentissement de l'effondrement, nous nous trouvons désillusionnés d'une raison qui ne s'interroge plus sur sa raison d'être, d'une civilisation lisse et fuyante, qui nous maintient sans cesse en-deçà de nos plus hautes possibilités. Dans l'œuvre de Julien Gracq, nous voyons ce monde se défaire, mais cette défaite qui nous emporte comme un ressac nous révèle l'envers de la vague, l'envers du langage, la vérité étymologique, la réverbération antérieure aux mots et aux choses. La puissance de cette réverbération est une menace, mais une menace salvatrice.

Luc-Olivier d'Algange.

00:40 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : julien gracq, luc-olivier d'algange, littérature, littérature française, lettres, lettres françaises |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

La pire des violences est celle des élites qui défendent leur domination

00:25 Publié dans Actualité, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, philosophie, violence, michel maffesoli, sociologie, élites |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

La fin des rites, la fin de l'homme

La fin des rites, la fin de l'homme

Par Riccardo Paccosi

Ex: https://www.ariannaeditrice.it

Le monde "durable" qui se matérialise sous nos yeux, apporte avec lui la fin des danses, la fin des chants choraux, la fin des cinémas, la fin des théâtres, la fin des concerts de rock.

Mais aussi la fin des fêtes religieuses, la fin des foires agricoles, la fin du tourisme de masse, la fin des rituels sportifs.

Elle s'accompagne également de l'interdiction des enterrements en certains lieux et à certaines périodes, de l'effondrement quantitatif des baptêmes, de la chute exponentielle des mariages, de la diminution des rassemblements familiaux pendant les vacances.

Tout élément rituel, ludique ou artistique-culturel qui pourrait, en somme, servir de lien entre l'individu et la communauté, cesse d'exister, les arts abdiquent leur rôle de célébration collective de la pólis pour s'adapter, sans opposer de résistance, à un destin de jouissance exclusivement individuelle et domestique.

En évoquant la relation entre les arts et la pólis, nous rappelons comment la naissance de l’art découle de cette culmination de la sphère collective que sont les rites.

Sacrificielle, saisonnière, propitiatoire ou apotropaïque, la dimension rituelle a toujours représenté - comme le soutiennent Durkheim, Malinowski, Frazer et bon nombre d’anthropologues - le principe originel et fondateur de la communauté et du contrat social.

Mais le rituel ne réalise pas seulement la reconnaissance de chaque homme individuel par rapport à sa communauté : il réalise aussi, de manière spéculaire, la reconnaissance de l'espèce humaine par rapport à l'univers.

L'existence finie et mortelle de l'homme, en fait, face à la substance infinie de la nature et du cosmos environnant, se trouve dans ce qu'Ernesto De Martino appelle « une crise de présence ». Les rites répondent donc à cette crise et la transmuent en une conscience de la relation, générant ainsi un sentiment et une sensation de connexion entre l'espèce humaine et le cosmos.

Cette conscience d'un univers extérieur et la célébration rituelle et collective de cette prise de conscience ont caractérisé l'espèce humaine depuis bien avant la découverte de la roue.

De ce point de vue, on peut donc dire que la société de la distanciation permanente, en annihilant toute forme de rituel collectif, aliène les humains du sens et du sentiment de leur connexion avec les autres humains et de leur connexion avec la nature et le cosmos environnants.

En conséquence, on peut conclure que la société de la distanciation aliène également l'homme de ce qui le définit comme espèce et de tout ce qui est inscrit dans la catégorie de l'humanité.

00:12 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, pandémie, distanciation sociale, rites, rituels, confinement |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook