vendredi, 31 octobre 2025

Les Etats d'Europe centrale se rapprochent - L'axe de coordination d'Orbán et la pression financière de Bruxelles

Les Etats d'Europe centrale se rapprochent

L'axe de coordination d'Orbán et la pression financière de Bruxelles

Elena Fritz

Bron: https://t.me/global_affairs_byelena

Selon les recherches de Politico, la Hongrie travaille avec la République tchèque et la Slovaquie à la création d'un bloc de coordination au sein de l'UE. L'objectif est de coordonner des positions communes avant les sommets européens, en particulier sur les questions relatives à l'aide à l'Ukraine. À Bruxelles, on parle déjà d'une « alliance anti-ukrainienne », mais il s'agit en réalité d'un signe qui annonce une différenciation croissante au sein de l'UE.

Les points clés de l'initiative sont les suivants :

- coordination régulière des chefs de gouvernement avant les réunions du Conseil;

- recherche d'une ligne commune pour l'Europe centrale;

- distanciation par rapport à la politique d'escalade envers Moscou.

Viktor Orbán a exprimé ouvertement ce que de nombreux gouvernements pensent sans le dire :

«L'UE est à court d'énergie et d'argent. Qui va payer pour ce qui reste de l'Ukraine?».

Ce scepticisme intervient dans une période de tensions financières croissantes au sein de l'UE. Politico décrit comment la Commission européenne exerce une pression croissante sur les États membres pour les contraindre à trouver un accord sur le financement de l'Ukraine.

Politico : « L'UE joue les durs: si vous ne voulez pas prendre l'argent de la Russie, ouvrez vos propres portefeuilles».

Selon Politico, la plupart des gouvernements rejettent l'idée d'une dette européenne commune (euro-obligations).

La Commission utilise donc cette question comme levier pour forcer l'accord sur la confiscation des avoirs russes.

- Les gouvernements qui s'opposent à de nouvelles dettes ou à des paiements à Kiev sont soumis à des pressions: « Si vous ne faites pas payer la Russie, vous devrez payer vous-mêmes. »

- Le plan B – les euro-obligations – est considéré comme encore plus toxique politiquement que l'utilisation des fonds russes gelés.

- L'Allemagne et les Pays-Bas, en particulier, rejettent catégoriquement l'idée d'un endettement commun, tandis que les États fortement endettés comme la France et l'Italie peuvent difficilement soutenir de nouvelles charges.

- Néanmoins, Bruxelles mise sur le fait que des pays comme la Belgique, où une grande partie des fonds russes sont stockés, finiront par céder, par crainte de l'alternative que représente l'endettement commun.

Le directeur du Centre for European Policy Studies, Karel Lannoo, est cité dans ce contexte:

«Le manque de discipline budgétaire dans certains pays est tel que les euro-obligations sont impensables pour les dix prochaines années. C'est pourquoi les actifs russes restent la seule issue».

L'UE est donc soumise à une double pression d'ordre temporel:

1. L'Ukraine pourrait se retrouver dans l'incapacité d'agir financièrement d'ici mars 2026.

2. Dans le même temps, il y a le risque d'une contre-alliance en Europe centrale, qui pourrait bloquer de nouveaux plans d'aide; ce risque s'accroît.

Selon Politico, un diplomate européen a commenté ouvertement la tactique de Bruxelles:

« C'est de la diplomatie : on offre aux gens quelque chose qu'ils ne veulent pas afin qu'ils acceptent la proposition la moins désagréable. »

Conclusion :

L'UE se trouve dans une impasse financière et politique. La tentative d'utiliser les actifs russes révèle non seulement des risques juridiques, mais aussi le processus d'érosion de la cohérence européenne.

Dans le même temps, un groupe d'États se forme en Europe centrale, qui mise sur la souveraineté, le réalisme et la raison budgétaire.

Entre Budapest, Prague et Bratislava, ce n'est pas un bloc anti-ukrainien qui se crée, mais un indicateur précoce du retour de la rationalité politique en Europe.

12:42 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, politique internationale, viktor orban, europe centrale, europe, affaires européennes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 30 octobre 2025

Orbán ressuscite l’esprit de Visegrád

Orbán ressuscite l’esprit de Visegrád

Source: https://report24.news/orban-belebt-den-geist-von-visegrad...

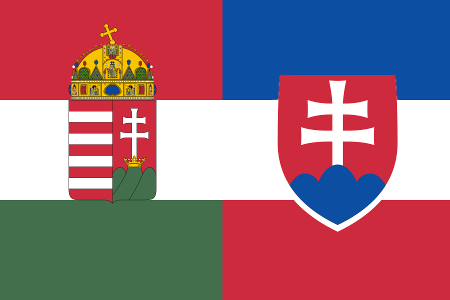

Hongrie, Slovaquie et République tchèque – un trio de pays d’Europe centrale, dirigé par Orbán, Babiš et Fico, qui refuse de se soumettre aux eurocrates bruxellois. Désormais, le groupe de Visegrád cherche à se redonner vie avec ces trois États.

Pendant que Bruxelles inonde Kiev de milliards et parle de “solidarité européenne”, un contrepoids se forme discrètement mais avec détermination en Europe centrale. Viktor Orbán, qui est depuis des années l’enfant terrible de l’UE, pense que son heure est arrivée. Après les récentes élections en République tchèque et le retour au pouvoir du pragmatique Andrej Babiš, de nouveaux horizons stratégiques s’ouvrent. Avec le Premier ministre slovaque Robert Fico, Orbán veut raviver ce qui, autrefois, en tant que “groupe de Visegrád”, a conservé une bonne dose de bon sens – et qui pourrait aujourd’hui devenir le dernier bastion du bon sens sur un continent dominé par une fièvre de nature idéologique.

Si Prague, Bratislava et Budapest unissent leurs forces, elles pourraient sérieusement freiner la folie financière et politique des aides à l’Ukraine. Orbán a déjà prouvé à plusieurs reprises qu’il sait comment bloquer la machinerie de l’UE – au grand dam de la Commission, qui s’arroge de plus en plus de pouvoirs. Mais cette fois, il y a davantage en jeu. Il ne s’agit plus seulement de sanctions ou de quotas de réfugiés, mais de la question de savoir si l’Europe continuera à se laisser entraîner dans une guerre économique ou si elle choisira une voie basée sur la raison économique.

L’alliance de Visegrád – autrefois symbole de la résistance contre la tutelle bruxelloise – s’est effondrée lorsque la Pologne a rejoint, une fois pour toutes, la politique anti-russe menée par les États-Unis. Mais désormais, cette idée renaît sous la forme de “Visegrád 3”. Orbán, Babiš et Fico – trois hommes très différents, mais partageant un même point de vue: leur refus de faire de leurs pays des États vassaux de la bureaucratie européenne.

La victoire de Babiš aux élections tchèques marque un tournant décisif. Le milliardaire et ancien Premier ministre en a assez des leçons moralisatrices de Bruxelles. Son programme: défendre les intérêts nationaux plutôt que la loyauté transatlantique. Il se rapproche ainsi plus que jamais d’Orbán. Fico, de son côté, privilégie le dialogue avec Moscou plutôt que l’escalade – ce qui met en rage les soutiens de Kiev en Occident. Ce qui se forme ici n’est pas simplement une alliance politique utile, mais un contrepoids idéologique: souveraineté nationale contre ingérence supranationale, politique réaliste contre exaltation gonflée à la moraline, recherche de paix contre guerre permanente.

Une telle alliance constitue une épine dans le pied pour Bruxelles. Un pays seul peut plus facilement être mis sous pression qu’un trio. Si Budapest, Prague et Bratislava défendent leurs intérêts conjointement, à l’avenir, l’équilibre des pouvoirs dans l’UE pourrait basculer. Au Conseil, le bloc “Visegrád 3” aurait assez de poids pour bloquer de futurs financements pour l’Ukraine ou des paquets de sanctions. Bruxelles redoute le scénario qu’elle craint le plus: une coalition de forces réalistes au cœur de l’Europe.

De plus, au Parlement européen, on commence à sentir du mouvement. Balázs Orbán, le directeur politique du Premier ministre hongrois, a annoncé que la fraction “Patriots for Europe” voulait s’unir aux conservateurs européens et aux souverainistes. L’objectif : une nouvelle majorité de droite qui pourrait faire vaciller l’alliance déjà fragile d’Ursula von der Leyen. Ce double-front contre les eurocrates bruxellois sera-t-il couronné de succès ?

21:32 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : viktor orban, visegrad, europe, affaires européennes, actualité, europe centrale, slovaquie, hongrie, république tchèque |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 28 octobre 2025

Fico appelle à la création d'un front slave contre la folie de l'UE

Fico appelle à la création d'un front slave contre la folie de l'UE

Source: https://x.com/SlavicNetworks

Le Premier ministre slovaque Robert Fico s'occupe de lancer ce qui pourrait devenir l'un des changements politiques les plus importants au sein de l'Union européenne depuis des années.

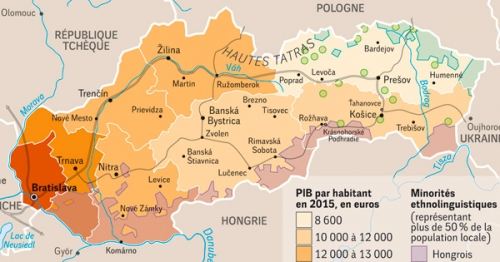

Il a proposé une nouvelle alliance entre la Slovaquie, la Pologne, la Hongrie et la République tchèque, quatre nations d'Europe centrale, principalement slaves, qui partagent des liens culturels, historiques et économiques profonds.

Son objectif : mettre fin à ce qu'il appelle la « folie » de Bruxelles.

Qu'entend Fico par « folie de l'UE » ?

Le dirigeant slovaque affirme que l'UE a perdu le contact avec la réalité.

Selon lui, l'Union n'est plus une instance de coopération, mais de contrôle, forçant les nations à se plier à des expériences idéologiques et économiques qui nuisent à leurs citoyens.

Parmi les principales préoccupations :

- Le Green Deal et les taxes ETS2 : le nouveau système d'échange de quotas d'émission de carbone de Bruxelles rendra le carburant, les transports et le chauffage plus chers pour les citoyens ordinaires.

- Le pacte migratoire : les pays qui refusent d'accueillir des migrants pourraient se voir infliger de lourdes sanctions financières.

- La surréglementation et les sanctions: ce sont là les politiques de l'UE qui, selon les termes de Fico, « détruisent l'industrie européenne au nom de l'idéologie ».

Fico qualifie cela de « folie de l'Union »: des politiques élaborées par des technocrates non élus qui vivent confortablement à Bruxelles, tandis que les familles à travers l'Europe sont confrontées à l'inflation et à la hausse des prix de l'énergie.

Un appel à la création d'un « front slave »

L'idée de Fico n'est pas anti-européenne.

Il ne veut pas détruire l'UE, mais la rééquilibrer.

« Il est temps que l'Europe centrale défende son peuple, et non les bureaucrates de Bruxelles. »

Son projet consiste à relancer la coopération entre les pays du groupe de Visegrád (Slovaquie, Pologne, Hongrie, Tchéquie) et à promouvoir :

- Une politique énergétique réaliste

- Le respect de la souveraineté nationale

- La protection des industries et des traditions locales

- L'opposition aux réformes idéologiques imposées

Ensemble, ces quatre pays représentent plus de 60 millions d'habitants, soit une force considérable au sein de l'UE qui pourrait en redéfinir l'orientation.

Pourquoi est-ce important à l'échelle mondiale ?

Depuis des décennies, Bruxelles est dominée par les voix de l'Europe occidentale, principalement l'Allemagne et la France.

Aujourd'hui, les nations slaves et d'Europe centrale affirment qu'elles méritent elles aussi d'avoir leur mot à dire.

Ce mouvement reflète une tendance mondiale plus large :

- Des nations qui revendiquent leur souveraineté contre l'idéologie

- Des économies qui recherchent un équilibre entre environnement et survie

- Des cultures qui défendent leur identité contre l'uniformisation

Si elle aboutit, la proposition de Fico pourrait créer un nouveau centre de pouvoir en Europe, ancré dans les valeurs slaves de réalisme, de foi et de liberté.

19:09 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : robert fico, europe, actualité, slovaquie, europe centrale, affaires européennes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 27 octobre 2025

Hongrie et Roumanie: des raffineries de pétrole russe en flammes. Était-ce les Ukrainiens?

Hongrie et Roumanie: des raffineries de pétrole russe en flammes. Était-ce les Ukrainiens?

Budapest/Bucarest. En quelques heures seulement, deux raffineries de pétrole ont explosé en Roumanie et en Hongrie, lundi 20 octobre. D’abord, vers 11h30, la raffinerie Petrotel-Lukoil à Ploieşti, en Roumanie, a explosé, et quelques heures plus tard, un incendie majeur s’est déclaré à la raffinerie MOL à Százhalombatta, en Hongrie. Les deux installations sont alimentées en pétrole brut via le pipeline russe Druzhba.

La proximité temporelle des incidents alimente les spéculations sur des actes de sabotage ciblés. Les deux raffineries appartiennent à des entreprises ayant des liens étroits avec la Russie – Lukoil est un géant énergétique russe, MOL continue de maintenir des relations commerciales avec Moscou malgré la guerre en Ukraine.

Les incidents se sont produits le jour même où les ministres européens de l’énergie ont adopté une feuille de route pour mettre fin aux importations d’énergie russes d’ici 2028. Kiev tente depuis un certain temps de faire pression sur les États membres de l’UE, qui continuent de dépendre du pétrole russe.

Le Premier ministre hongrois Viktor Orbán a dû rassurer la population: l’approvisionnement en carburant était assuré, et les causes des explosions seraient examinées en profondeur. Cependant, Orbán ne peut pas non plus nier que l’Ukraine a, à plusieurs reprises, attaqué des infrastructures énergétiques russes dans le passé, et en 2023, elle a décerné une distinction à un commandant de drones responsable des attaques contre le pipeline Druzhba.

Si l’implication ukrainienne dans les explosions est confirmée, la politique européenne se retrouverait dans une impasse difficile. D’un côté, la plupart des États membres de l’UE soutiennent toujours Kiev dans sa lutte contre la Russie. De l’autre, des attaques contre des installations énergétiques dans des États membres de l’OTAN pourraient être interprétées comme hostiles. Comme on le sait, des saboteurs ukrainiens sont également considérés comme principaux suspects dans l’explosion des pipelines Nord Stream en 2022.

Ni Bucarest ni Budapest n’ont encore officiellement exprimé de soupçons contre Kiev. Les enquêtes sur les causes des incendies se poursuivent dans les deux pays (mü).

Source: Zu erst, Oct. 2025.

16:16 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, europe, affaires européennes, hongrie, roumanie, europe centrale, pétrole, pétrole russe, hydrocarbures |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 05 octobre 2025

Andrej Babiš triomphe en République tchèque – Bruxelles en mode panique

Andrej Babiš triomphe en République tchèque – Bruxelles en mode panique

Source: https://report24.news/andrej-babis-triumphiert-in-tschech...

Les Tchèques en ont manifestement assez de la politique autodestructrice du cartel des partis inféodés à Bruxelles. Le parti ANO d'Andrej Babiš est arrivé largement en tête des élections législatives. Un nouveau succès des "patriotes pour l'Europe" et un nouveau coup dur pour les eurocrates.

Les eurocrates bruxellois ont dû hyperventiler collectivement samedi soir. Andrej Babiš, tour à tour qualifié par la presse de «Trump tchèque» ou de «milliardaire qui a trop d'opinions», a encore frappé: il a rallié les électeurs à sa cause, humilié l'establishment et semé à nouveau la panique parmi les partisans du politiquement correct sur le continent. Son parti ANO a remporté haut la main les élections législatives tchèques.

Babiš a déclaré laconiquement: «Nous voulons sauver l'Europe». Une phrase qui est à peu près aussi bien accueillie à Bruxelles que la proposition de mettre fin à la propagande sur le genre. Car pour Babiš, sauver ne signifie pas «plus de centralisme», «plus d'union de la dette» ou «plus de wokeness», mais au contraire moins de Bruxelles, plus de Prague et moins d'idéologie, mais plus de sens des réalités.

Babiš a promis des salaires plus élevés, des impôts moins élevés et la fin de l'austérité, qui ne sert en réalité qu'à redistribuer les richesses du bas vers le haut. Les Tchèques, qui ont docilement soutenu le programme de l'UE ces dernières années et ont en contrepartie subi une hausse des prix, une désindustrialisation et une pénurie d'énergie, ont désormais voté pour un revirement.

Le rêve bruxellois d'une Europe « progressiste » implose face à la résistance de ceux qui n'ont plus envie de se sacrifier pour des guerres étrangères, l'hystérie climatique et le chaos migratoire.

La réaction hystérique de Bruxelles est presque touchante. Les mêmes fonctionnaires qui se présentent comme les défenseurs de la démocratie et de l'État de droit lèvent les yeux au ciel chaque fois que le peuple ne vote pas comme ils l'avaient prévu. «Populisme», «extrémisme de droite», «ami de Poutine»: telles sont les accusations typiques lorsque les décisions démocratiques ne correspondent pas à leur programme. Pourtant, Babiš n'est pas anti-européen, comme on le prétend. Il ne veut pas isoler la République tchèque, mais souhaite une Europe qui ne s'étrangle plus elle-même. Pas étonnant qu'il s'allie avec Viktor Orbán, le Premier ministre hongrois, et qu'il bouscule l'UE avec d'autres «patriotes pour l'Europe». Bruxelles a besoin d'urgence d'une nouvelle dose de réalisme – et elle va l'obtenir, qu'elle le veuille ou non.

Le retour de Babiš est une nouvelle fissure dans la façade de «l'ordre fondé sur des règles» derrière laquelle se cache l'arrogance morale de l'Occident et ses valeurs. La façade s'effrite, et chaque nouvelle victoire électorale d'un réaliste dérangeant fait tomber un peu plus de crépi. Les gens ne veulent pas d'utopies climatiques, pas de paquets de milliards sans fin pour des fronts lointains, pas de leçons de morale administrées par des politiciens qui n'ont plus eux-mêmes à faire la queue à la caisse du supermarché. Andrej Babiš l'a compris. Et c'est pourquoi de nombreux Tchèques l'ont soutenu, lui et son parti ANO.

18:01 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : europe, europe centrale, république tchèque, andrej babis, affaires européennes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

République tchèque - Un signal clair : les premiers dépouillements montrent une victoire électorale écrasante des patriotes

République tchèque - Un signal clair: les premiers dépouillements montrent une victoire électorale écrasante des patriotes

Source: https://unzensuriert.at/312060-klares-signal-erste-stimma...

La République tchèque connaît un tournant politique: l'ancien Premier ministre Andrej Babiš devrait remporter une victoire électorale écrasante avec son mouvement ANO (« Oui ») et s'apprête à revenir à la tête du gouvernement.

Le parti frère du FPÖ nettement en tête

Après dépouillement d'environ la moitié des voix, ANO est clairement en tête avec 38,3% des suffrages, devant la coalition libérale-conservatrice au pouvoir Spolu du Premier ministre Petr Fiala, qui n'obtient qu'environ 20 % des voix.

Les deux autres partis patriotiques obtiennent également de bons résultats. Le parti "Motorists", associé à l'ANO et au FPÖ au sein du groupe européen « Patriots for Europe », recueille actuellement 7,1% des voix, tandis que le SPD (« Liberté et démocratie directe »), qui fait partie du même groupe européen que l'AfD allemande, en recueille 8,3%.

Changement d'orientation politique à Prague

Les Tchèques montrent ainsi clairement qu'ils en ont assez de l'explosion des prix, de la bureaucratie européenne et d'un gouvernement qui se soucie davantage de l'Ukraine, de la politique sociale de gauche et de Bruxelles que de sa propre population.

Cette élection est considérée comme le signe d'un changement d'orientation politique en Europe centrale. Outre les gouvernements hongrois et slovaque, la République tchèque va désormais exiger davantage d'autonomie et moins d'idéologie de gauche à Bruxelles.

Babiš, la voix du peuple

Pendant la campagne électorale, Babiš s'est présenté comme l'antithèse d'un establishment déconnecté de la réalité, responsable de la forte inflation et de la baisse du pouvoir d'achat. Selon lui, le chef du gouvernement, Fiala, « a laissé tomber la population et gaspillé des milliards, alors que les familles ont du mal à payer leurs factures de chauffage ».

Dans ce contexte, la guerre en Ukraine a été un thème central de la campagne électorale. Babiš a annoncé la fin de la controversée « initiative tchèque sur les munitions », qui finançait les livraisons d'armes à Kiev.

Une politique pour son propre pays

« Nous devons nous occuper de nos propres citoyens et attendre que la guerre soit terminée », a-t-il déclaré. Dans le même temps, il a annoncé son intention de relancer le groupe de Visegrád, c'est-à-dire la coopération étroite entre la République tchèque, la Slovaquie, la Hongrie et la Pologne, afin de renforcer un bloc souverain d'Europe centrale au sein de l'UE qui s'oppose aux directives paternalistes de Bruxelles.

Malgré sa proximité avec Viktor Orbán et Robert Fico, Babiš rejette les accusations selon lesquelles il souhaiterait mener une politique «pro-russe». Il souligne lui-même ne pas être un ami de Poutine, mais plutôt un admirateur de Donald Trump. Sa position: Prague doit définir ses propres intérêts, et non Washington, Bruxelles ou un autre pays.

Une coalition gouvernementale de droite probable

Si le dépouillement des votes confirme les résultats actuels, les partis patriotiques formeront ensemble la majorité au Parlement à Prague.

Babiš, Tomio Okamura du SPD et Petr Macinka du nouveau mouvement des « motoristes », qui s'opposent fermement à la politique climatique de l'UE et militent pour un renforcement des compétences nationales, pourraient former un gouvernement patriotique de droite.

17:52 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : république tchèque, actualité, europe, europe centrale, affaires européennes, politique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 28 août 2025

L'armée ukrainienne attaque à nouveau le gazoduc Druzhba - La sécurité énergétique de l'Europe en danger

L'armée ukrainienne attaque à nouveau le gazoduc Druzhba

La sécurité énergétique de l'Europe en danger

Source: https://unzensuriert.at/307985-ukrainische-armee-attackie...

Les dernières informations concernant une attaque présumée de l'Ukraine contre le gazoduc de Druzhba, l'une des artères vitales de l'approvisionnement énergétique européen, suscitent une inquiétude majeure. La députée européenne Petra Steger (FPÖ) critique vivement ces événements : « Quelques jours seulement après l'arrestation d'un Ukrainien en tant que principal suspect du sabotage du gazoduc Nord Stream 2, l'Ukraine met en danger la sécurité énergétique de notre continent avec une nouvelle attaque », a averti la responsable politique européenne.

L’Ukraine également suspectée derrière l’attentat contre Nord Stream

Selon des rapports qui circulent, un Ukrainien a été arrêté en Italie, qui serait à l'origine de l'attaque contre le gazoduc germano-russe Nord Stream 2 et probablement le chef de l'opération. La pipeline de Druzhba, qui transporte du pétrole vers la Hongrie et la Slovaquie, a été, selon ses propres déclarations, déjà attaquée une deuxième fois en quelques jours par l'armée ukrainienne. Comme l’a indiqué le ministre hongrois des Affaires étrangères, Péter Szijjártó, l’approvisionnement en pétrole vers la Hongrie est interrompu.

La population a déjà assez de problèmes ainsi

Steger souligne que la population européenne souffre déjà des prix record et des coûts explosifs pour l'électricité et le chauffage :

Alors que citoyens et entreprises souffrent d'une inflation record et de coûts d'électricité et de chauffage explosifs, Kiev semble consciemment accepter la déstabilisation du marché énergétique européen. C’est irresponsable et montre que la politique actuelle de l’UE envers l’Ukraine a complètement échoué.

L’UE doit enfin œuvrer pour la paix

La députée européenne met en garde contre une escalade, car l’UE soutient cette situation par sa politique unilatérale au lieu de favoriser la paix et la stabilité. L’UE doit mettre fin à sa politique unilatérale envers l’Ukraine et enfin privilégier les intérêts des citoyens européens.

15:58 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pétrole, hydrocarbures, oléoducs, hongrie, europe centrale, ukraine, petra steger |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 23 août 2025

Cessation des livraisons de pétrole à la Hongrie - Le pipeline Droujba à nouveau touché

Cessation des livraisons de pétrole à la Hongrie

Le pipeline Droujba à nouveau touché

Elena Fritz

Source: https://www.facebook.com/elena.fritz.10

Le ministre hongrois des Affaires étrangères, Péter Szijjártó, a confirmé :

L'approvisionnement en pétrole de la Hongrie via le pipeline « Droujba » a été interrompu après une nouvelle attaque.

Selon Szijjártó, il s'agit déjà de la troisième attaque en peu de temps à la frontière russo-biélorusse.

Conséquences pour la Hongrie

- La Hongrie importe la majeure partie de son pétrole brut via l'oléoduc Droujba.

- Une nouvelle interruption des livraisons montre la vulnérabilité de l'approvisionnement énergétique en Europe centrale.

- Budapest a jusqu'à présent mené une politique énergétique pragmatique et refusé d'imposer des sanctions sévères contre les sources d'énergie russes; cette interruption accroît désormais la pression sur le gouvernement de Viktor Orbán.

Dimension géopolitique

- Les attaques répétées contre des infrastructures critiques indiquent une stratégie d'escalade dans le secteur énergétique.

- L'Europe est ainsi poussée à dépendre davantage des livraisons de substitution, notamment en provenance des États-Unis.

- Cet incident souligne le fait que l'énergie est devenue le principal champ de bataille dans la guerre en Ukraine.

Conclusion :

Le pipeline Droujba n'est pas seulement un canal d'approvisionnement en pétrole, mais aussi un levier politique. Chaque attaque modifie l'équilibre: au détriment de la Hongrie, mais dans l'intérêt des forces qui souhaitent détacher durablement l'Europe de l'énergie russe.

Mise à jour

La Hongrie et la Slovaquie demandent à la Commission européenne de faire pression sur Kiev en raison des attaques contre le pipeline

La Hongrie et la Slovaquie ont demandé à la Commission européenne d'inciter l'Ukraine à cesser ses attaques contre le pipeline « Droujba ». C'est ce qui ressort d'une lettre adressée par les ministres des Affaires étrangères des deux pays à la Commission à Bruxelles.

#géopolitique@global_affairs_byelena

19:14 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hongrie, slovaquie, pétrole, oléoducs, hydrocarbures, europe centrale, europe, affaires européennes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 15 juin 2025

Douche glacée à Varsovie

Douche glacée à Varsovie

par Georges Feltin-Tracol

Les plumitifs de la presse subventionnée de grand chemin jubilaient le mois dernier. Satisfaite de la victoire présidentielle du maire libéral de Bucarest, le 18 mai, grâce à une forte ingérence numérique occidentale, française en particulier, la cléricature médiacratique souhaitait que le poulain de l’actuel premier ministre polonais, l’extrême centriste Donald Tusk, Rafal Trzaskawski, déjà candidat battu en 2020, évinçât le candidat national-conservateur présenté par PiS (Droit et Justice), Karol Nawrocki (photo).

L’espoir du système médiatique d’occupation mentale était fondé au soir du premier tour, ce même jour. Avec 31,36 %, Rafal Trzaskawski arrivait en tête. Mais Karol Nawrocki le talonnait à 29,54 %, soit un écart de 1,82 point ! Le report des suffrages pour le second tour du 1er juin se révélerait décisif. Outre cette maigre différence, deux enseignements supplémentaires rendaient les spéculations électorales bien hasardeuses.

Les trois candidats de gauche ne recueillent que 10,18 %. Aucun ne dépasse 5 %. La gauche tant dans sa version sociale-démocrate que dans sa variante radicale devient une force marginale d’appoint guère certaine. Quant aux trois candidats de droite radicale, ils cumulent à 21,92 % des voix. Ce résultat constitue la grande surprise du premier tour.

Troisième au soir du 18 mai, Slawomir Mentzen (photo) récolte 14,81 %. Il représente la Confédération Liberté et Indépendance. Fondée en 2018, cette coalition politique compte seize députés et cinq euro-députés dont trois membres à l’Europe des nations souveraines et deux aux Patriotes pour l’Europe. Elle regroupe Nouvel Espoir, le Parti des chauffeurs, la Ligue nationale, l’Union des familles chrétiennes et le Mouvement national. Des différences programmatiques entre les alliés ne nuisent pas à l’entente: le Mouvement national tend vers le national-populisme alors que Nouvel Espoir se veut libéral-conservateur. Mentzen a séduit un électorat jeune ou primo-votant lassé du bipartisme entre la Plateforme civique d’extrême centre et PiS, et intéressé par ses propositions libertariennes en prenant exemple sur Elon Musk et la TechnoBro d’inspiration minarchiste (un État limité à ses seules fonctions régaliennes).

Arrivé en quatrième position avec 6,34 %, Grzeorgorz Braun représente la Confédération de la Couronne polonaise (deux députés et un euro-député non-inscrit). Créée en 2019 et alliée à la Confédération Liberté et Indépendance avant d’être exclue cette année pour radicalité élevée, cette Confédération de la Couronne polonaise a bénéficié de l’appui du Congrès de la Nouvelle Droite. Non, les rédactions d’Éléments, de Nouvelle École et de Krisis n’ont pas déménagé à Varsovie ! Lancé en 2011 par l’excentrique Janusz Korwin-Mikke (photo, ci-dessous), ce Congrès de la Nouvelle Droite, affilié au Parlement européen à Identité et Démocratie, s’affiche libéral et conservateur. Son libéralisme est parfois surprenant avec sa volonté de légaliser toutes les drogues. Usant d’un argumentaire libertarien, Braun perd 78.918 voix par rapport à Krzysztof Borak, candidat en 2020 (6,78 %).

N’obtenant que 0,77 %, Marek Jakubiak anime les Républicains libres, une scission nationaliste du PiS. Héritier du nationaliste russophile ethno-polonais Roman Dmowski (1864 – 1939), ce candidat ne cache pas son scepticisme envers les idées libertariennes et le conservatisme libéral. Il faut toutefois rappeler qu’à l’occasion de la première élection présidentielle à l’automne 1990, le futur président Lech Walesa affronta au second tour l’homme d’affaire canadien, Stanislaw Tyminski, par ailleurs chef du groupusculaire Parti libertarien du Canada.

Acceptant de discuter sur Internet avec Slawomir Mentzen, les deux finalistes démontrent leur envie de draguer ses électeurs. Si Trzaskawski reste lui-même face à son contradicteur et déroule son discours libéral-progressiste destiné en premier lieu à ses électeurs urbains, Nawrocki, ouvertement atlantiste et fan du MAGA trumpiste, diaspora polonaise outre-Atlantique oblige, accepte toutes les conditions de son interlocuteur devenu faiseur de président dont le refus que l’Ukraine adhère à l’Union dite européenne, que l’armée polonaise intervienne là-bas et le rejet d’introduire l’euro en Pologne.

Il faut attendre la matinée du lundi 2 juin pour apprendre l’élection de Karol Nawrocki à la présidence à 50,89 % contre 49,11 % pour Trzaskawski, soit la plus faible différence de l’histoire de l’élection présidentielle en dépit d’une diminution de l’abstention (28,37 % au lieu de 32,69 % au 1er tour). Certes, Nawrocki a su attirer vers lui la grande majorité des électeurs de droite radicale. Il a aussi su catalyser la colère des catégories populaires irritées par la campagne de presse anti-Nawrocki. En effet, pendant la campagne électorale, la presse menteuse n’a pas cessé de dénigrer le candidat du PiS au point de pratiquer un racisme de classe. Elle a accusé le directeur de l’Institut de la mémoire nationale de proxénétisme et de s’être battu lors de quelques rixes. Cette campagne négative s’est retournée contre ses auteurs.

Investi le 6 août prochain, Karol Nawrocki entend saper le gouvernement de Donald Tusk et de favoriser le retour au pouvoir du PiS. Le futur chef d’État polonais dispose d’un droit de véto sur toutes les lois. Ce véto ne peut être annulé que par un vote de la Diète à la majorité qualifiée des trois cinquièmes. La cohabitation va donc se poursuivre et elle risque de devenir électrique d’autant que le gouvernement Tusk repose sur une alliance instable entre la gauche, les centristes agrariens et les libéraux. Toutefois, la faible avance montre l’existence d’un antagonisme intérieur qui s’apparente à une guerre culturelle majeure, voire à une « guerre civile froide ». PiS appartient cependant aux Conservateurs et réformateurs européens. L’audience continentale de l’Italienne Giorgia Meloni s’accroît par conséquent.

GF-T

- « Vigie d’un monde en ébullition », n° 160 , mise en ligne le 10 juin 2025 sur Radio Méridien Zéro.

12:30 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : actualité, pologne, affaires européennes, europe, europe centrale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 03 mars 2025

Autriche: pas de chancellerie pour le peuple!

Autriche: pas de chancellerie pour le peuple!

par Georges Feltin-Tracol

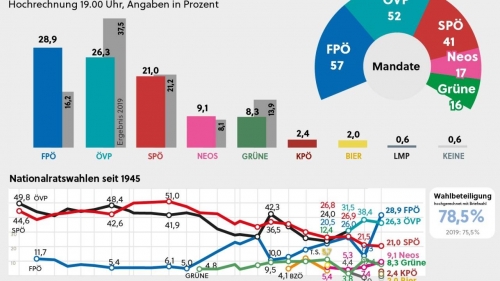

Le 12 février dernier, les conservateurs de l’ÖVP (Parti populaire autrichien) rompaient les discussions avec les nationaux-populistes du FPÖ au terme de trente-quatre jours de pourparlers intenses. Sept mois après les élections législatives du 29 septembre 2024, Vienne n’a toujours pas de nouveau gouvernement. Pis, pour la seconde fois de sa carrière, le conservateur covidiste acharné Alexander Schallenberg est chancelier fédéral par intérim depuis le 10 janvier dernier.

Officiellement, le désaccord à l’origine de la rupture porte sur l’identité politique des titulaires aux ministères de l’Intérieur, de l’Économie, des Finances, des Affaires étrangères et de l’Agriculture. Bien que partenaires mineurs, les conservateurs exigent ces postes et réclament en plus la direction des services de renseignements. Deux demandes que n’acceptent pas les nationaux-populistes, grands vainqueurs au Conseil national avec 28,85 % des suffrages exprimés. En fait, à l’approche des législatives en Allemagne du 23 février, les conservateurs autrichiens ont obtempéré aux injonctions comminatoires de la droite molle allemande.

Historiquement, la démocratie chrétienne demeure étrangère à la vie politique autrichienne. L’équivalent autrichien de la CDU (Union chrétienne démocrate) n’existe pas. La matrice de la droite autrichienne est conservatrice avec une forte tradition du christianisme social. L’ÖVP compte de nombreuses affinités avec son homologue bavarois, la CSU (Union chrétienne sociale), allié et faire-valoir de la CDU auprès des électeurs souvent trompés et spoliés. Les dirigeants de la CSU, dont son président, par ailleurs ministre-président de l’État libre de Bavière, Markus Söder, ont estimé inimaginable d’assister à la formation d’un gouvernement FPÖ – ÖVP sous la conduite du FPÖ Herbert Kickl. Un tel gouvernement aurait eu un effet politique considérable sur l’opinion publique allemande.

Ce n’est pas la première fois que les Allemands s’occupent des affaires intérieures de l’Autriche. En mai 2019, la coalition gouvernementale entre l’ÖVP et le FPÖ explose à la suite de l’« Ibizagate ». Une vidéo aux origines suspectes montre en 2017 le futur vice-chancelier et chef alors du FPÖ, Heinz-Christian Strache (photo), sur l’île espagnole d’Ibiza se faire piéger par une femme qui se présente en nièce d’un supposé oligarque russe afin de financer en douce le parti et d’acheter un journal assez connu, la Kronen Zeitung, en échange de l’obtention de marchés publics. La diffusion de ces images douteuses permet au jeune chancelier Sebastian Kurz d’écarter le FPÖ du pouvoir et de s’allier ensuite aux Verts. Le soi-disant scandale est une opération des services secrets allemands. L’extrême-centriste Angela Merkel, l’une des pires femmes de l’histoire, cherchait à briser cette alliance par tous les moyens.

La situation politique en Autriche est pour l’heure bloquée. Le FPÖ fait déjà campagne pour de nouvelles législatives bien que la présidence du Conseil national revienne à l’un de ses membres, Walter Rosenkranz (photo). Cet échec ravit l’actuel président de la République fédérale d’Autriche, le Vert Alexander Van der Bellen. Ce dernier n’a jamais caché son mépris pour la FPÖ, ses responsables, ses cadres et ses électeurs.

Dès le 3 octobre dernier, le chef de l’État autrichien manœuvre afin d’empêcher Herbert Kickl, ministre fédéral de l’Intérieur de 2017 à 2019, de constituer une majorité gouvernementale stable et solide. Alexander Van der Bellen offre au chancelier sortant, le conservateur Karl Nehammer, la mission de nouer un accord qui maintiendrait dans l’opposition le FPÖ. Karl Nehammer commence des négociations avec la SPÖ (les sociaux-démocrates) et NEOS. Fondé vers 2012, NEOS - La nouvelle Autriche - Forum libéral est une formation libérale-progressiste pro-euro-atlantiste qui siège aux côtés des macronistes. Or, le 6 janvier 2025, les tractations butent sur des questions budgétaires liées à la réforme probable des retraites. Contrarié par cette mésentente soudaine, Alexander Van der Bellen confie alors de mauvaise grâce à Herbert Kickl le mandat de constituer un gouvernement. En vain !

Au cours de la campagne électorale de septembre 2024, Herbert Kickl qui se moque volontiers du concept défaitiste de dédiabolisation, s’est présenté auprès de ses compatriotes en futur « chancelier du peuple ». Cette simple allusion à la légitimité populaire de la fonction lui a valu de la part des médiacrates et de ses ennemis politiques des tombereaux d’accusations fallacieuses et fielleuses tant il est vrai que les récents chanceliers sont plutôt des « larbins de l’hyper-classe occidentale »…

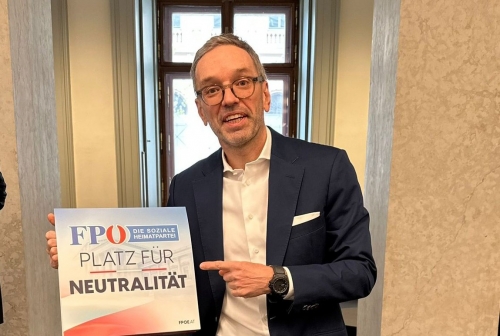

Outre la question lancinante de l’immigration de peuplement, le FPÖ défend avec ardeur et constance la neutralité absolue de l’Autriche en dépit de son appartenance à l’Union dite européenne. Il refuse toute adhésion de la Turquie dans l’ensemble gérontocratique continental et exige, avec une belle régularité, la constitutionnalisation de l’usage des espèces monétaires dans la vie quotidienne. Il tient ainsi à répliquer par avance aux délires bureaucratiques du fumeux euro numérique.

Avec les Hongrois du Fidesz de Viktor Orban et les Tchèques d’ANO d’Andrej Babiš, la FPÖ est à l’origine des Patriotes pour l’Europe, le groupe qui, avec 86 membres, est le troisième au pseudo-parlement de Bruxelles – Strasbourg. Il aurait toutefois pu suivre l’AfD (Alternative pour l’Allemagne) au sein du groupe Europe des nations souveraines. Cependant, la tonalité libérale – libertaire – libertarienne de la branche occidentale de l’AfD l’irrite en partie.

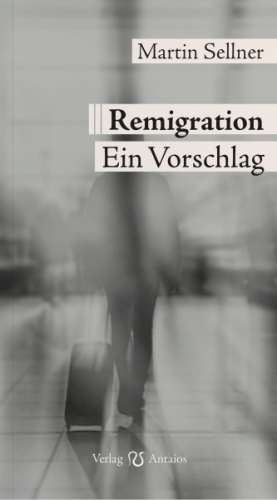

Bien des cadres du FPÖ proviennent des confréries étudiantes non mixtes qui pratiquent encore la Mensur, le duel au sabre, d’où une proximité certaine avec l’élu de Thuringe Björn Höcke, chef de file de l’aile identitaire, régulièrement persécuté par une « injustice » allemande. À la fin du mois de janvier 2025, un adhérent de la FPÖ aurait par exemple financé pour deux millions d’euros la fabrication d’affiches en faveur de l’AfD. Figure bourgeoise par excellence, Alice Weidel, ancienne banquière chez Goldman Sachs, s’est référé pendant les réunions électorales à la « remigration ». C’est aussi le titre d’un essai paru l’an dernier (Remigration. Ein Vorschlag, soit « Remigration. Une suggestion ») de l’identitaire autrichien Martin Sellner, proche de la FPÖ, lui aussi en proie à d’ignobles campagnes médiatico-judiciaires incessantes.

Une alliance tripartite « Feu tricolore à l’autrichienne » entre l’ÖVP, la SPÖ et les Verts est pour l’instant impossible à réaliser. Une entente entre l’ÖVP et la SPÖ est plus plausible, mais elle ne serait majoritaire que d’un seul siège (92 sur 183). Il est donc envisageable que l’Autriche connaisse à son tour des législatives anticipées dans les prochains mois.

GF-T

PS : Ce 27 février, les conservateurs de l’ÖVP et les sociaux-démocrates de la SPÖ ont conclu un accord de gouvernement avec les centristes libéraux de NEOS. L’Autriche aura sous peu un gouvernement tripartite.

- « Vigie d’un monde en ébullition », n° 145, mise en ligne le 25 février 2025 sur Radio Méridien Zéro.

13:39 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, europe, autriche, europe centrale, europe danubienne, affaires européennes, politique, fpö, herbert kickl |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 04 février 2025

Slovaquie: le prochain «changement de régime»?

Slovaquie: le prochain «changement de régime»?

par Elena Fritz

Source: https://www.pi-news.net/2025/02/slowakei-der-naechste-reg...

Ce n’est pas seulement l’opposition politique qui veut faire tomber Fico. Des rapports des services de renseignement indiquent qu’un tiers des manifestants appartient au groupe des réfugiés ukrainiens.

Le 25 janvier, une grande manifestation a eu lieu à Bratislava contre le Premier ministre Robert Fico, où des drapeaux de l’UE ont été brandis et où l’on a scandé « La Slovaquie, c’est l’Europe ! ». Les participants ont exigé la démission de Fico, l’accusant de tendances autoritaires et mettant en garde contre un rapprochement avec Moscou. Les médias occidentaux ont parlé d’un soulèvement populaire pour la démocratie. Mais un examen plus attentif révèle un schéma bien connu : un mouvement de protestation bien organisé, soutenu professionnellement et poursuivant des objectifs politiques clairs. La Slovaquie est-elle la prochaine victime d’une campagne globaliste de déstabilisation ?

La politique pragmatique de Fico sous pression

Robert Fico n’est pas un politicien qui se laisse facilement enfermer dans un cadre prédéfini. Depuis son retour au pouvoir en 2023, il mène une politique pragmatique qui déplaît à la fois à Bruxelles et à Washington. Il remet en question les sanctions contre la Russie, met en garde contre un soutien aveugle à l’Ukraine et revendique une politique étrangère souveraine. Une rupture avec les tabous de l’Union européenne, qui attend une loyauté inconditionnelle de la part de ses États membres.

Le véritable tournant est cependant survenu en décembre 2024. Lorsque l’Ukraine a soudainement bloqué le transit du gaz vers la Slovaquie, Fico s’est rendu à Moscou pour explorer des alternatives. Une décision pragmatique visant à éviter une pénurie énergétique pour son pays. Mais à Bruxelles et Washington, l’alarme a été déclenchée. Quelques heures seulement après son retour, les premières manifestations ont commencé.

Les ONG à la manœuvre

Un hasard ? Peu probable. Ce qui s’est passé dans les semaines suivantes portait toutes les marques d’une campagne orchestrée. À première vue, les manifestations à Bratislava semblaient être un soulèvement spontané du peuple contre un gouvernement impopulaire. Mais en y regardant de plus près, on constate qu’il s’agit de bien plus que cela.

L’organisation des manifestations suit un schéma déjà observé dans d’autres pays où des gouvernements indésirables ont été renversés. Des organisations non gouvernementales (ONG) étroitement liées aux réseaux globalistes animent les protestations. Le mouvement "Za slušné Slovensko" reçoit des financements de l’Open Society Foundation de George Soros, "Progresívne Slovensko" est soutenu par des think tanks occidentaux, et des groupes d’activistes se coordonnent via des canaux Telegram qui ont déjà été utilisés dans des scénarios de changement de régime.

Le paysage médiatique joue également parfaitement son rôle. Tandis que les journaux slovaques critiques envers le gouvernement rapportent presque minute par minute la prétendue menace autocratique de Fico, les médias internationaux reprennent et amplifient ce récit. BBC, CNN et "Die Zeit" mettent en garde contre l’éloignement de la Slovaquie de l’Europe. À Bruxelles, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, exprime son inquiétude quant à l’état de la démocratie.

De nombreux réfugiés ukrainiens parmi les manifestants

Mais ce n’est pas seulement l’opposition politique qui cherche à faire tomber Fico. De nouveaux rapports des services de renseignement révèlent qu’un tiers des manifestants est constitué de réfugiés ukrainiens. Ces mêmes groupes, qui critiquent Fico pour sa position ferme envers Kiev, manifestent désormais aux côtés de l’opposition pro-européenne à Bratislava.

Ce qui se déroule en Slovaquie suit une chorégraphie bien connue. Des schémas similaires ont été observés en Géorgie, en Ukraine et en Serbie.

Les étapes d’un changement de régime :

1) Un mouvement de protestation est construit et financé par l’Occident. Les manifestants sont présentés comme la « voix du peuple », tandis que le gouvernement est dépeint comme répressif. En parallèle, Bruxelles utilise la pression économique pour attiser la situation.

2) Vient ensuite l’escalade. Des provocations ciblées de la part des manifestants entraînent des affrontements avec la police. Des images de violences étatiques présumées contre des manifestants pacifiques deviennent virales, et des organisations internationales dénoncent des violations des droits de l’homme.

3) À la fin, soit le gouvernement tombe, soit il est complètement paralysé. La révolution colorée a atteint son objectif.

La situation à Bratislava s’aggrave. Mais quelle direction prendra le pays ? Trois scénarios sont possibles :

1) La chute de Fico. Les manifestations s’intensifient, l’UE augmente la pression, des troubles éclatent, voire de nouvelles élections sont organisées. Un gouvernement de transition pro-européen remplace Fico, avec une loyauté garantie envers Bruxelles.

2) Fico résiste. S’il parvient à mobiliser le soutien de son électorat, il pourrait tenir bon. La population rurale et les forces conservatrices sont derrière lui. Mais cela impliquerait une longue lutte pour le pouvoir – avec une instabilité économique et politique persistante.

3) Un compromis. Sous la pression des acteurs internationaux, Fico pourrait être contraint de faire des concessions. Peut-être une rhétorique plus modérée envers l’UE, un éloignement partiel de Moscou – mais sous la menace constante de nouvelles manifestations.

Fico défend le droit à la souveraineté

Les événements en Slovaquie montrent qu’il ne s’agit plus seulement d’un pays en particulier. Il s’agit du droit à la souveraineté dans une Europe qui devient de plus en plus un système centralisé.

Les gouvernements qui s’opposent au programme globaliste sont sous pression. Ceux qui poursuivent une politique énergétique indépendante ou refusent de suivre Bruxelles aveuglément deviennent la cible d’attaques politiques et économiques. Viktor Orbán en Hongrie, Giorgia Meloni en Italie, Donald Trump aux États-Unis – les méthodes pour évincer les dirigeants indésirables se ressemblent.

La Slovaquie pourrait être le prochain domino à tomber. Ou bien le pays résistera à ce coup orchestré – envoyant ainsi un message à tous ceux qui croient encore en l’idée de l’autodétermination nationale.

Les prochaines semaines seront décisives pour Bratislava. Et peut-être pour toute l’Europe.

08:21 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : regime change, slovaquie, robert fico, europe centrale, europe, affaires européennes, politique internationale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 26 août 2024

L'alliance des trois mers contre Moscou: le mouvement anti-russe de l'Europe de l'Est

L'alliance des trois mers contre Moscou: le mouvement anti-russe de l'Europe de l'Est

Giuseppe Gagliano

Source: https://it.insideover.com/politica/lalleanza-dei-tre-mari-contro-mosca-la-mossa-antirussa-delleuropa-dellest.html

Le 17 janvier 2024, lors du Forum économique mondial de Davos, le président lituanien Gitanas Nauseda a fièrement annoncé que "l'initiative des trois mers (IMT) est en train de changer l'axe du mouvement en Europe". Cette déclaration soulignait l'importance croissante d'un projet qui redéfinit la géographie politique et économique du continent européen, dans un contexte de tensions croissantes entre l'Occident et la Russie.

Origines et ambitions de l'initiative

L'IMT a été lancé en 2016 par la Croatie, la Roumanie et la Pologne, trois pays bordant respectivement la mer Adriatique, la mer Noire et la mer Baltique. Ces pays, ainsi que neuf autres États d'Europe centrale et orientale, se sont réunis à Dubrovnik dans le but de créer une coopération économique et infrastructurelle entre ces trois régions maritimes. Bien que l'initiative ait été initialement peu connue et qu'elle ait adopté une approche prudente, évitant de désigner ouvertement la Russie comme une menace, elle a rapidement pris de l'ampleur.

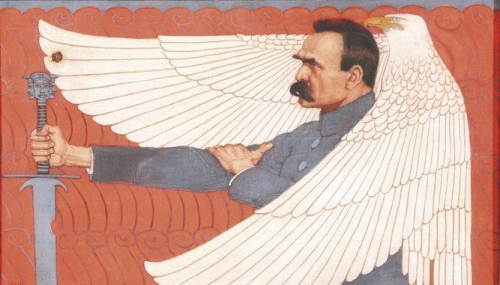

Historiquement, l'idée d'une coopération entre les pays d'Europe centrale et orientale n'est pas nouvelle. Le Maréchal Józef Piłsudski, premier chef d'État de la Pologne moderne, rêvait dès le début du 20ème siècle de créer une « Fédération entre les mers » (Miedzymorze) qui contiendrait l'expansion de l'Empire russe. Ce projet, qui s'inspirait de l'ancienne Confédération polono-lituanienne (1569-1795), a cependant été interrompu par la double invasion nazie et soviétique en 1939. Aujourd'hui, sous les auspices de l'IMT, cette vision fait son retour, adaptée au contexte géopolitique contemporain.

Évolution et développements récents

Au fil des années, l'IMT a pris un tournant résolument plus politique et stratégique. Bien qu'initialement axé sur des projets économiques, tels que le corridor gazier Nord-Sud (CGNS) visant à réduire la dépendance énergétique de l'Europe de l'Est à l'égard du gaz russe, l'invasion de l'Ukraine en 2022 a accéléré la transformation du MTI en une coalition ayant des objectifs clairs en matière de sécurité régionale. L'adhésion de l'Ukraine et de la Moldavie en tant que membres partenaires en 2022 et 2023 a encore renforcé cette orientation.

L'adhésion récente de la Grèce en 2023 a élargi l'initiative vers le sud, intégrant la mer Égée et faisant du MTI un point de connexion vital entre l'Europe et la Méditerranée orientale. Toutefois, cette expansion a engendré des défis géopolitiques, notamment la collaboration croissante entre la Russie et la Turquie, qui s'inquiètent toutes deux de l'isolement croissant des routes commerciales eurasiennes.

Impact sur la sécurité et relations avec l'Occident

Du point de vue de la sécurité, l'IMT a renforcé sa collaboration avec l 'OTAN. Les infrastructures développées au sein de l'IMT, telles que la Voie des Carpates et la Voie baltique, ont été intégrées dans les plans de défense de l'OTAN, facilitant le déploiement rapide de troupes le long de la frontière orientale de l'Europe. L'importance de ces connexions a été soulignée par la présidente lituanienne à Davos, qui a insisté sur le fait que le corridor terrestre de Suwalki, un passage étroit reliant la Pologne et les États baltes, est crucial pour la sécurité régionale.

Par ailleurs, l'IMT a reçu le soutien discret de la Commission européenne, qui voit dans ce projet un moyen de promouvoir l'intégration régionale et de surmonter les divisions nationales traditionnelles. La Commission a accordé à l'IMT le titre de projet d'intérêt commun (PIC), ce qui facilite l'accès au financement européen des infrastructures.

Les États-Unis, pour leur part, ont toujours vu l'IMT d'un bon œil, le considérant comme la continuation du vieux plan de Donald Rumsfeld visant à soutenir une « nouvelle Europe » centrale et orientale comme rempart contre la Russie. Pour Washington, le MTI n'est pas seulement un moyen de contenir l'influence russe , mais aussi d'exercer une plus grande influence sur les affaires européennes, en contournant l'Europe occidentale, parfois considérée comme trop complaisante à l'égard de Moscou.

Les défis à venir

Malgré ses succès, l'IMT reste confronté à des défis de taille. Des pays comme l'Autriche et la Hongrie conservent une attitude prudente à l'égard de la Russie et hésitent à s'engager pleinement dans l'IMT. En outre, la concurrence croissante avec la Turquie et la Russie pourrait compliquer davantage la réalisation de certains projets clés, tels que les nouvelles routes de l'énergie à travers la mer Noire.

Le MTI est donc un projet ambitieux qui cherche à redéfinir l'équilibre des pouvoirs en Europe en intégrant des considérations économiques et de sécurité. Son évolution future dépendra de la capacité de ses membres à surmonter leurs divisions internes et à gérer la dynamique géopolitique complexe de la région.

En résumé, l'initiative des trois mers est un exemple emblématique de la manière dont la coopération régionale peut devenir un puissant levier géopolitique, avec des implications potentielles non seulement pour l'Europe de l'Est, mais aussi pour l'ensemble du continent et au-delà.

11:35 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : géopolitique, europe, affaires européennes, europe centrale, europe orientale, adriatique, mer baltique, mer noire, initiative des trois mers, intermarium |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 06 août 2024

Bruxelles fait-elle chanter la Hongrie et la Slovaquie en ne condamnant pas le boycott du pétrole par l'Ukraine?

Bruxelles fait-elle chanter la Hongrie et la Slovaquie en ne condamnant pas le boycott du pétrole par l'Ukraine?

Source: https://unser-mitteleuropa.com/143168

Les soupçons sont énormes. Le ministre hongrois des Affaires étrangères et du Commerce, Péter Szijjártó, l'a diplomatiquement formulé ainsi :

"La Commission européenne et la présidente Ursula von der Leyen en personne doivent immédiatement annoncer la couleur : Ont-elles demandé à Kiev, depuis Bruxelles, d'interdire les livraisons de pétrole via l'Ukraine?".

En effet, le 24 juillet, l'Ukraine a placé le pétrole russe "Lukoil", l'un des plus grands groupes pétroliers russes, sur une liste de sanctions. Les livraisons de pétrole brut via l'oléoduc "Amitié" ont ainsi été interrompues, ce qui a mis une pression économique énorme sur les pays favorables à la paix que sont la Hongrie et la Slovaquie.

L'UE boycotte les demandes d'intervention des deux pays de l'UE

Et soutient ainsi les intérêts bellicistes ukrainiens et américains :

"Cela fait plus d'une semaine que nous avons demandé, avec la Slovaquie, des mesures à prendre par la Commission européenne contre l'Ukraine concernant l'interdiction des livraisons de pétrole" - déclare Szijjárto dans son post Facebook.

En clair, cela fait plus d'une semaine que la Commission européenne fait traîner la demande d'aide slovaco-hongroise.

Et comme l'a expliqué Szijjártó, malgré la mise en danger de la sécurité énergétique de deux États membres de l'UE, malgré la violation flagrante de l'accord d'association entre l'UE et l'Ukraine, "Bruxelles reste silencieuse".

Selon Szijjártó, il n'y a que deux possibilités.

- La Commission européenne est aussi faible pour faire valoir les intérêts fondamentaux de deux États membres vis-à-vis d'un pays candidat à l'UE (!) que l'Ukraine.

- Ce n'est pas Kiev qui est derrière le boycott du pétrole, mais Bruxelles : ce n'est donc pas le gouvernement ukrainien, mais la Commission européenne qui veut faire chanter les deux pays favorables à la paix qui refusent de livrer des armes.

"La Commission européenne et la présidente Ursula von der Leyen doivent immédiatement se pencher sur la question : Bruxelles a-t-elle demandé à Kiev d'interdire les livraisons de pétrole ? Et si ce n'est pas le cas, pourquoi la Commission européenne n'a-t-elle pas agi depuis plus d'une semaine ?" - a conclu le ministre hongrois des Affaires étrangères.

Gergely Gulyás, le directeur de la chancellerie d'Orban, a lui aussi ouvertement parlé de chantage en raison de l'attitude pacifiste de la Hongrie et de la Slovaquie.

"Si la situation n'est pas résolue, il peut y avoir une pénurie de carburant. Mais il n'y a pas lieu de paniquer, une solution doit être trouvée d'ici septembre" - a déclaré Gulyás sur "Government Info".

Gulyás a chiffré la perte de "Lukoil" à environ 50 pour cent. Certes, cela pourrait être compensé par d'autres partenaires. Cependant, le prix auquel la société hongroise "MOL" peut acheter joue un rôle.

L'Ukraine dépend elle-même de la raffinerie de Bratislava

Gulyás a également souligné que l'Ukraine achetait de l'électricité et du pétrole raffiné à la Hongrie et que cette dernière aidait également les réfugiés ukrainiens. C'est pourquoi cette mesure est totalement inacceptable.

Dans le même temps, selon les dernières informations, l'Ukraine serait prête à garantir le transit du pétrole brut pour les entreprises non sanctionnées et à résoudre les problèmes de transit avec la Slovaquie conformément à l'accord d'association de l'UE - comme l'a annoncé mardi le vice-ministre ukrainien de l'énergie Roman Andarak. L'Ukraine semble donc vouloir créer la discorde entre Orban et Fico.

Le Premier ministre slovaque Fico aurait également menacé hier, après plusieurs entretiens téléphoniques avec le Premier ministre ukrainien Denis Shmyhal et une rencontre avec l'ambassadeur ukrainien à Bratislava, de cesser de fournir à l'Ukraine du pétrole raffiné à Bratislava, qui représente tout de même 10 % de ses besoins.

Robert Fico a également souligné que "l'action de Kiev nuit à la fois à la Slovaquie, à la Hongrie et à l'Ukraine, alors que l'impact sur la Russie n'est même pas perceptible".

De plus, malgré les fake news des médias occidentaux, les problèmes actuels résultant du boycott du pétrole ne sont pas liés à la Russie. En effet, la décision de restreindre les livraisons de pétrole a été prise uniquement par le président ukrainien Volodymyr Zelensky le 24 juillet.

12:56 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : slovaquie, hongrie, ukraine, lukoil, pétrole, hydrocarbures, europe, affaires européennes, europe centrale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 19 avril 2024

La Slovaquie refuse d'appliquer le nouveau système d'immigration de l'UE

La Slovaquie refuse d'appliquer le nouveau système d'immigration de l'UE

Source: https://noi.md/md/in-lume/slovacia-refuza-sa-implementeze-noul-sistem-pentru-migratie-al-uniunii-europene

Le premier ministre slovaque, Robert Fico, a déclaré qu'il refusait de mettre en œuvre le nouveau système d'immigration de l'Union européenne dans son pays, selon Reuters. "Nous disons sans équivoque que vous ne pouvez pas ordonner à un pays d'accepter - dans le cas de la Slovaquie - jusqu'à 300 migrants dont vous ne savez rien, ou de payer 20.000 euros pour chacun d'entre eux", a déclaré M. Fico lors d'une conférence de presse après une visite au ministère des affaires étrangères à Bratislava. "Ce n'est pas de la solidarité, c'est de la dictature", a-t-il insisté, selon Agerpres.

Le nouveau pacte sur l'immigration approuvé la semaine dernière par le Parlement européen vise à accélérer les procédures de sécurité et d'asile et à augmenter le nombre de retours afin de réduire l'immigration en provenance du Moyen-Orient et de l'Afrique.

Après huit ans de querelles entre les membres de l'UE, le système établit un équilibre délicat entre les droits et les obligations des pays où arrivent le plus de migrants, comme l'Italie, et les destinations finales privilégiées, plus riches, comme l'Allemagne. Les pays qui ne souhaitent pas accueillir de migrants peuvent opter pour des paiements. L'Union européenne présente le pacte comme une grande réussite à l'approche des élections législatives européennes de juin.

M. Fico a déclaré que son parti, le Smer-SSD, et la coalition gouvernementale voteraient contre la législation au parlement slovaque. Celle-ci doit être approuvée par les États membres de l'UE avant d'entrer en vigueur dans l'ensemble de l'Union, après quoi un délai de deux ans est prévu pour sa mise en œuvre. Le paquet devrait obtenir la majorité nécessaire lors d'un vote des pays européens, qui pourrait avoir lieu en mai, selon un fonctionnaire, mais la date définitive n'a pas encore été fixée. La position de Robert Fico a été annoncée alors que la Pologne avait déjà rejeté les règles en matière d'immigration. La réalité, que les défenseurs des valeurs élevées ne veulent pas voir.

Reuters note que la Hongrie s'y oppose également, comme l'a annoncé la semaine dernière un porte-parole du gouvernement de Budapest, qui a qualifié le système d'"irréalisable". "Il est voué à l'échec", a déclaré Zoltan Kovacs à la presse. Les votes de la Pologne, de la Slovaquie et de la Hongrie ne suffisent toutefois pas à rejeter le pacte.

Les pays de l'UE qui enfreignent la législation communautaire peuvent être poursuivis par la Commission européenne et éventuellement condamnés à une amende par la Cour européenne de justice, devant laquelle les trois pays ont déjà perdu des affaires de migration. L'Union européenne, qui compte 450 millions d'habitants, tente de freiner l'immigration clandestine depuis 2015, lorsque plus d'un million de migrants, pour la plupart des réfugiés syriens, ont traversé la mer Méditerranée.

Cette année, moins de 48.000 migrants sont entrés dans l'UE, selon les données de l'ONU. M. Fico, qui est arrivé au pouvoir pour la quatrième fois, s'est prononcé contre plusieurs politiques de l'UE, notamment la guerre en Ukraine, et est favorable à des relations plus étroites avec la Chine. Dans le même temps, ses réformes judiciaires ont suscité des inquiétudes quant à la démocratie en Slovaquie, ce qui pourrait avoir une incidence sur le financement de l'UE pour ce pays.

15:59 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : immigration, actualité, europe, europe centrale, slovaquie, affaires européennes, union européenne |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 14 avril 2024

Pellegrini et Fico pour une Slovaquie pacifiste alliée à Orban

Pellegrini et Fico pour une Slovaquie pacifiste alliée à Orban

Enrico Toselli

Source: https://electomagazine.it/pellegrini-e-fico-per-una-slovacchia-pacifista-alleata-di-orban/

Peter Pellegrini élu après Robert Fico. Des noms italiens (et les origines de Pellegrini sont lombardes) pour la direction de la Slovaquie. Car après le gouvernement remporté par Fico, Pellegrini est arrivé à la présidence de la république et est en parfaite harmonie avec le premier ministre. Une harmonie qui indigne les médias italiens. Oui, parce que la Slovaquie a renforcé sa position en faveur de la paix en Ukraine et contre l'envoi d'armes à la bande de Zelensky.

Le problème, c'est que Pellegrini arrive à la présidence en ayant gagné, et de manière décisive, le scrutin. Et même les journalistes italiens sectaires n'ont pas eu le courage de remettre en cause la régularité du vote. Ainsi, même dans les pays qui ont subi l'oppression soviétique, le désir de se passer des ordres de Stoltenberg, des impositions d'Ursula et des commentaires des médias italiens (et autres) se fait de plus en plus sentir.

D'un autre côté, il faut les comprendre, les politiquement corrects des salles de rédaction. La gauche intello pleure parce que la Slovaquie renforce la position de la Hongrie d'Orban. Même si, vivant de platitudes et de banalités, la gauche journalistique ne comprend pas comment l'alliance entre la droite d'Orban et la gauche de Fico est possible. La situation n'est pas meilleure chez les néo-mélonistes. Déjà en difficulté pour faire accepter à leurs maîtres américains leur passion pour Orban, ils sont maintenant aux prises avec cet axe slovaco-hongrois qui agace leur copine Ursula. Et Orban a ajouté une autre source d'embarras pour Lady Garbatella (= Giorgia Meloni) : il s'est rendu en Serbie pour défendre les positions des principaux alliés de Poutine dans cette partie de l'Europe.

Le pauvre Tajani, ministre italien des affaires étrangères, risque l'infarctus.

14:20 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : peter pellegrini, robert fico, slovaquie, europe, europe centrale, affaires européennes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 12 février 2024

Jadis, sauveur de l'Europe, bientôt son destructeur?

Jadis, sauveur de l'Europe, bientôt son destructeur?

Source: https://opposition24.com/politik/vom-retter-europas-zum-zerstoerer/

La Pologne a joué à plusieurs reprises un rôle clé dans la survie des civilisations européennes. Le moment le plus important où la Pologne a "sauvé" l'Europe des Turcs a peut-être eu lieu lors du siège de Vienne en 1683. Dans un effort européen combiné, les troupes du Saint Empire romain germanique et de Pologne se sont réunies pour repousser les Ottomans. Le roi Jan III Sobieski de Pologne a dirigé la Ligue catholique, qui est intervenue au moment crucial de la bataille et a joué un rôle déterminant dans la victoire sur les forces ottomanes et la levée du siège. Cette victoire de la Pologne a marqué un tournant dans l'histoire de l'Europe, car elle a façonné les conditions politiques et culturelles du continent pour des siècles et a effectivement empêché l'avancée ottomane.

Les Polonais n'ont guère tiré bénéfice de leur engagement pour la préservation de l'Occident chrétien. En tant que zone tampon entre la Russie, l'Autriche-Hongrie et la Prusse, puis l'Empire allemand, elle a toujours été divisée entre les grandes puissances et privée de son statut d'État. Cette situation a perduré jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. Au cours de la guerre, les soldats polonais ont combattu dans différents camps. Les espoirs d'indépendance se sont concrétisés le 11 novembre 1918, peu après l'armistice à l'Ouest. La Pologne retrouva sa souveraineté et Józef Piłsudski devint chef d'État.

Deux ans plus tard, la Pologne battait l'Armée rouge et sauvait l'Europe des Soviétiques, comme on le dit aujourd'hui de manière un peu exagérée.

Le miracle de la Vistule

La bataille de Varsovie, souvent appelée "Miracle de la Vistule", s'est déroulée du 12 au 25 août 1920 pendant la guerre polono-soviétique. Au cours de cette bataille, l'armée polonaise, commandée par le maréchal Józef Piłsudski et le général Tadeusz Rozwadowski, a vaincu l'Armée rouge dirigée par Mikhaïl Toukhatchevski. La bataille fut décisive car elle permit non seulement de garantir l'indépendance de la Pologne, mais aussi de stopper l'expansion soviétique vers l'ouest et peut-être vers le reste de l'Europe. Elle a peut-être aussi empêché la propagation du bolchevisme en Allemagne et en d'autres pays de l'ouest, et a donc eu une grande importance pour l'orientation politique de l'Europe dans l'entre-deux-guerres.

Le rôle de la Pologne jusqu'à la Seconde Guerre mondiale

A l'approche de la Seconde Guerre mondiale, l'antisémitisme s'est développé au sein de la société et avec le soutien des institutions. Dans les années 1930, une augmentation des boycotts contre les magasins juifs et les universités, qui ont introduit des mesures contre les étudiants juifs, a conduit de nombreux Juifs de l'Est à fuir vers le Reich allemand.

Les différends avec l'Allemagne qui ont conduit à la Seconde Guerre mondiale étaient principalement la demande centrale de révision du Traité de Versailles de 1919, par lequel l'Allemagne avait perdu des territoires après la Première Guerre mondiale, y compris des territoires qui ont contribué à la création de la Pologne indépendante. La demande de restitution de la ville libre de Danzig (Gdańsk) et du corridor polonais qui séparait la Prusse orientale du reste de l'Allemagne a été un élément déclencheur décisif. Comme on le sait, la Pologne a été occupée par l'Allemagne, vaincue, puis "libérée" par les Soviétiques et intégrée au bloc de l'Est. Et elle n'était plus là, la souveraineté qu'elle venait de retrouver.

La Pologne se prépare à la guerre avec la Russie

Depuis l'effondrement du bloc de l'Est, la Pologne est redevenue souveraine. La méfiance envers l'Allemagne et l'hostilité ouverte envers la Russie sont restées. Qui peut blâmer les Polonais d'avoir cherché à se protéger dans l'OTAN et à rejoindre l'UE ? L'Alliance occidentale traverse actuellement sa crise la plus profonde. La Grande-Bretagne, la Suède, la Finlande et le Danemark ont rejoint les cris de guerre que l'on entendait encore le plus fort en Allemagne.

Le gouvernement polonais fraîchement élu annule l'une après l'autre les réformes du gouvernement conservateur précédent. Le mariage pour tous et une loi plus libérale sur l'avortement devraient bientôt voir le jour dans la Pologne catholique, comme le souhaite Bruxelles. Le nouveau ministre de la Défense prévoit une guerre contre la Russie, et un appel à la conscription est lancé dans tout le pays pour environ 230.000 personnes. Et la plus grande manœuvre de l'après-guerre est organisée à la frontière avec la Russie, avec une forte participation allemande. En criant si fort à la guerre, on augmente les chances de l'obtenir.

17:35 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, pologne, europe, europe centrale, europe orientale, affaires européennes, politique internationale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 04 février 2024

Petr Pavel : l'OTAN doit se préparer à la victoire de Trump

Petr Pavel : l'OTAN doit se préparer à la victoire de Trump

Lucas Leiroz

Source: https://novaresistencia.org/2024/02/01/petr-pavel-a-otan-deve-preparar-se-para-a-vitoria-de-trump/

Apparemment, l'éventualité d'un retour de Donald Trump à la Maison Blanche désespère déjà les faucons de l'OTAN.

Dans une récente déclaration, le président tchèque Petr Pavel a appelé tous les dirigeants de l'alliance occidentale à se préparer aux conséquences possibles d'une victoire républicaine aux États-Unis. Selon lui, l'ascension de Trump pourrait conduire à un "accord avec Poutine", contrecarrant définitivement les plans occidentaux.

Lors d'un entretien avec les médias, Pavel a déclaré que M. Trump pensait "différemment" des autres dirigeants occidentaux, raison pour laquelle son élection éventuelle devrait être considérée avec inquiétude à l'heure actuelle. Alors que la plupart des responsables de l'OTAN estiment que la meilleure façon de gérer le conflit en Ukraine est d'apporter un soutien militaire à Kiev, Donald Trump adopte un point de vue plus pragmatique qui inclut la nécessité de négocier la paix directement avec les Russes.

Pavel précise que son intention n'est pas de perturber l'alliance euro-américaine ou d'interférer dans les affaires intérieures des États-Unis, mais simplement de faire avancer les discussions sur la manière dont l'OTAN devrait se préparer à un éventuel changement de politique de la Maison Blanche à l'égard de l'Ukraine. Il prévient que l'élection de M. Trump aura de graves conséquences, raison pour laquelle il exhorte les autres dirigeants de l'alliance à se préparer à un avenir difficile.

"Il ne s'agit pas de perturber le lien transatlantique en contestant les États-Unis en tant qu'alliés. Mais nous devrions admettre de manière réaliste que Donald Trump voit un certain nombre de choses différemment (...) Nous devrions nous y préparer, car il y aura certainement des conséquences", a-t-il déclaré aux journalistes.

Pavel a également mis l'accent sur les points qu'il considère comme essentiels pour une stratégie de l'OTAN en Ukraine. Selon lui, Kiev est désavantagé sur le champ de bataille car ses options militaires sont limitées et ses actions tactiques sont insuffisantes pour causer des dommages aux Russes. À l'instar des activistes pro-guerre les plus radicaux, il propose que l'alliance atlantiste augmente de manière exponentielle les livraisons d'armes à l'Ukraine, afin que les troupes de Kiev soient suffisamment fortes pour parvenir à un "équilibre des forces" avec les Russes. Il estime que ce n'est que lorsque Kiev aura atteint une telle capacité qu'il sera possible de mener des négociations de paix équitables avec Moscou.

"Seul un équilibre des forces peut contraindre les deux parties à comprendre qu'elles ne remporteront plus de succès et qu'il est temps de négocier", ajoute Pavel.

En fait, la crainte de Pavel reflète la mentalité des principaux fauteurs de guerre occidentaux. Lors de sa campagne électorale, Donald Trump a notamment promis de "mettre fin à la guerre en Ukraine en un jour". Il est évident que le seul moyen d'y parvenir est de négocier directement la paix avec les Russes, de forcer l'Ukraine à reconnaître ses pertes territoriales, de garantir la neutralité de Kiev et de mettre fin à l'interventionnisme de l'OTAN aux frontières de la Russie.

On ne sait pas encore si M. Trump fera réellement les efforts nécessaires pour parvenir à la paix, mais il y a au moins une possibilité significative que cela se produise, étant donné que le dirigeant républicain défend l'idée de "l'Amérique d'abord" - proposant un isolationnisme nationaliste et la réduction de la présence des États-Unis dans le monde.

En outre, le fils de Trump, qui a participé activement à la campagne électorale de son père, a déjà déclaré publiquement qu'il était nécessaire de mettre fin au conflit par des négociations, en ignorant toute possibilité de solution militaire. Il est clair que Trump ne souhaite pas poursuivre l'objectif de "vaincre" la Russie ou de parvenir à une "victoire ukrainienne", mais plutôt de se concentrer sur le développement interne.

Une telle politique s'annonce désastreuse pour les partisans de la guerre contre la Russie, d'où l'inquiétude de Pavel et de tous les fauteurs de la guerre actuelle. Auparavant, le président ukrainien lui-même, Vladimir Zelensky, s'était déjà dit inquiet de l'éventuelle élection de Trump. Selon le leader néo-nazi, le projet de Trump de mettre fin à la guerre est "très dangereux" car il met en péril les ambitions irréalistes de Kiev de "récupérer" les territoires réintégrés à la Fédération de Russie. En pratique, le régime ukrainien et les gouvernements pro-guerre de l'OTAN sont déjà en train d'établir leur position dans les élections américaines en apportant un soutien ouvert aux démocrates.

En fait, Trump a de grandes chances de gagner s'il se présente aux élections. Plusieurs tentatives ont été faites pour bloquer légalement sa candidature, mais jusqu'à présent, on ne sait pas si ces procédures judiciaires suffiront à l'arrêter. De toute évidence, la question de savoir si Trump peut ou non se présenter est une affaire interne aux autorités américaines. Toutefois, il est indéniable que les tentatives visant à arrêter Trump ou à le rendre inéligible sont ouvertement soutenues par les secteurs les plus favorables à la guerre dans la société américaine et internationale. En ce sens, il est possible qu'il n'y ait pas seulement de telles méthodes bureaucratiques pour empêcher Trump de se présenter, mais même des manœuvres illégales, comme la fraude, pour lui faire perdre l'élection d'une manière ou d'une autre.

C'est au peuple américain seul de décider de la meilleure option pour gouverner son pays, mais jusqu'à présent, Trump est le seul candidat à avoir une proposition concrète pour reprendre les négociations de paix. Comme on pouvait s'y attendre, cela suscite l'hystérie chez les partisans d'une guerre prolongée.

Vous pouvez suivre Lucas Leiroz sur: https://twitter.com/leiroz_lucas et https://t.me/lucasleiroz

Source : Infobrics

19:31 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique internationale, actualité, otan, petr pavel, tchèquie, république tchèque, europe, n affaires européennes, europe centrale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 03 février 2024

La fin de la "Pologne traditionnelle", de la Pologne dirigée par les conservateurs

La fin de la "Pologne traditionnelle", de la Pologne dirigée par les conservateurs

Nick Krekelbergh

Source : Nieuwsbrief Knooppunt Delta, no 186, janvier 2024

L'année dernière, la pression migratoire a encore fortement augmenté en Europe et, selon certains analystes, nous serons à nouveau confrontés en 2024 à une vague sans précédent depuis la crise des réfugiés de 2015-2016. À l'époque, celle-ci avait créé un phénomène inédit depuis la fin de la guerre froide, à savoir un clivage entre l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est, avec des visions nettement différentes quant à l'avenir du continent. La Pologne et la Hongrie ont refusé de se plier aux plans de dispersion de l'Union européenne, et en Hongrie, un mur a même été érigé à la frontière sud pour endiguer le flux de migrants empruntant ce qu'on appelle les "routes des Balkans". En outre, la réticence à accueillir des populations importantes en provenance du Moyen-Orient et d'Afrique était partagée par de nombreux pays d'Europe de l'Est, ce qui a donné lieu au phénomène dit de "Visegrád". La presse et la littérature professionnelle universitaire ont parfois parlé de "démocraties illibérales".