lundi, 18 décembre 2023

Alexandre Douguine: Hegel et la théorie des relations internationales

Hegel et la théorie des relations internationales

Alexandre Douguine

Source: https://www.geopolitika.ru/article/gegel-i-teoriya-mezhdunarodnyh-otnosheniy?fbclid=IwAR2flWtFdtkg3eRNfPNycu8lz7xAzS9ej3-OgPlYcgeRj5ouM7suZqQThCc

Le paradigme général du système hégélien

Retraçons l'influence de la philosophie de Hegel sur la théorie des relations internationales. Elle se manifeste le plus clairement dans le marxisme et le libéralisme, alors que Hegel n'a pas eu une grande influence sur le réalisme. Examinons ce sujet plus en détail.

C'est dans la "Philosophie du droit" [1] que Hegel a le mieux exprimé son point de vue sur la politique. Ces opinions sont fondées sur l'ensemble de sa philosophie et font partie intégrante de tout le système. Néanmoins, la théorie du politique de Hegel est exposée d'une manière assez originale et, afin de révéler le bloc de ses idées sur la politique internationale, il est nécessaire de la décrire brièvement.

C'est dans la "Philosophie du droit" [1] que Hegel a le mieux exprimé son point de vue sur la politique. Ces opinions sont fondées sur l'ensemble de sa philosophie et font partie intégrante de tout le système. Néanmoins, la théorie du politique de Hegel est exposée d'une manière assez originale et, afin de révéler le bloc de ses idées sur la politique internationale, il est nécessaire de la décrire brièvement.

Tout d'abord, il convient de rappeler le paradigme général de la pensée de Hegel. Il repose sur le principe triadique formulé par Fichte : thèse - antithèse - synthèse [2]. Fichte, à son tour, l'a puisé dans la tradition néoplatonicienne. Hegel lui-même n'a pas utilisé l'expression "thèse - antithèse - synthèse", bien que la structure de sa dialectique tourne constamment autour d'un schéma triadique similaire.

Selon Hegel, au commencement de toute chose se trouve l'Idée-en-soi ou l'Esprit subjectif. C'est la thèse principale. Vient ensuite le moment de la négation. L'Esprit se nie lui-même, s'aliène et devient la Nature. L'Esprit, dans ce moment de négation, cesse d'être en-soi et devient pour-autrui. Mais la Nature et la substance ne sont pas le premier commencement. Ce n'est qu'un moment de négation. C'est pourquoi elle est négative. Étant négative, elle indique ce qu'elle nie, la suppression et en même temps l'ascension et l'élévation (Aufhebung) de ce qu'elle est [3]. Cette tension entre les deux moments dialectiques agit comme l'Esprit qui organise et fait bouger la nature. Il y a une "potentialisation" des couches de l'être extérieur, du physique-mécanique au chimique et enfin à l'organique. Ce processus de déploiement de l'esprit est l'esprit. Chez l'homme, l'esprit détermine la conscience.

La vie organique combinée à la conscience humaine détermine le troisième moment - la négation de la négation ou la synthèse. Dans l'homme, l'Esprit entame son dernier virage et se dirige vers le point où, à travers l'homme, l'Idée peut se contempler elle-même et où l'Esprit devient l'Esprit absolu, c'est-à-dire l'Idée pour elle-même.

Tel est le tableau général du système de Hegel. Dans la "Philosophie du droit", il ne considère que l'homme et les moments de sa "potentialisation", la dialectique du mouvement à travers les différentes couches de l'esprit qui se dévoile.

La structure de la pensée de Hegel dans la Philosophie du droit

Hegel commence par le droit abstrait, une approche purement juridique qui établit la personne (au sens de la jurisprudence), c'est-à-dire l'individu. Le droit coutumier règle les relations de l'individu avec les autres individus et avec les objets du monde qui l'entoure. C'est ainsi qu'est postulé le modèle cartésien de la relation entre le sujet et l'objet. Le droit, selon Hegel, possède à ce stade sa propre ontologie et prédétermine le fonctionnement de la "conscience ordinaire". Le droit en tant que tel est une pure banalité qui traite d'abstractions. Il constitue les cartes intuitives du comportement et de l'expérience de tous les jours, mais n'a aucun contenu philosophique. Les lois précèdent donc l'État et le politique en tant que tels. On le voit dans les analyses des sociétés archaïques. Mais pour Hegel, il est important de réaliser ce domaine tout d'abord au niveau des concepts. Les relations juridiques sont l'abstraction de base qui structure les relations de l'homme avec le monde qui l'entoure au niveau de l'expérience immédiate. Le droit, au sens purement juridique, est le fond de l'existence humaine, sa limite extérieure.

Hegel commence par le droit abstrait, une approche purement juridique qui établit la personne (au sens de la jurisprudence), c'est-à-dire l'individu. Le droit coutumier règle les relations de l'individu avec les autres individus et avec les objets du monde qui l'entoure. C'est ainsi qu'est postulé le modèle cartésien de la relation entre le sujet et l'objet. Le droit, selon Hegel, possède à ce stade sa propre ontologie et prédétermine le fonctionnement de la "conscience ordinaire". Le droit en tant que tel est une pure banalité qui traite d'abstractions. Il constitue les cartes intuitives du comportement et de l'expérience de tous les jours, mais n'a aucun contenu philosophique. Les lois précèdent donc l'État et le politique en tant que tels. On le voit dans les analyses des sociétés archaïques. Mais pour Hegel, il est important de réaliser ce domaine tout d'abord au niveau des concepts. Les relations juridiques sont l'abstraction de base qui structure les relations de l'homme avec le monde qui l'entoure au niveau de l'expérience immédiate. Le droit, au sens purement juridique, est le fond de l'existence humaine, sa limite extérieure.

Hegel opère ici avec le droit romain et avec la tradition européenne d'interprétation du droit dans l'esprit de ce que Carl Schmitt appellera plus tard la "nomocratie" [4].

Le deuxième niveau, où le sujet autonome émerge pour la première fois, c'est-à-dire où le travail de l'esprit commence, est, selon Hegel, la moralité (die Sittlichkeit). Il se tourne ici vers la raison pratique de Kant. Hegel explique le passage du droit à la Sittlichkeit comme l'acquisition par l'homme du premier degré d'autoréflexion, la conquête de l'autonomie par rapport à la stricte distribution des rôles et des statuts dans le champ logiquement juridique antérieur. Le sujet moral ne coïncide pas avec une personne juridique (physique), c'est-à-dire qu'il est quelque chose de plus qu'un individu. Le système de relations avec les autres individus et les objets du monde extérieur devient plus complexe. Mais Hegel interprète cette personnalité morale comme un moment où l'on quitte les liens sociaux, rigidement fixés par la loi, pour entrer dans la zone de l'intériorité, c'est-à-dire l'immersion en soi-même, dans l'autoréflexion. C'est un geste dans l'esprit de Diogène le Cynique, le sceptique qui se détourne de la société au nom de la contemplation personnelle.

Ce n'est qu'au niveau suivant, le troisième, que l'on entre dans le domaine du Politique, où commence le véritable travail de ce que Hegel appelle "l'Esprit" (Geist) et qui est au cœur de tout son enseignement. Ici, Hegel suit entièrement Aristote. D'où le choix du terme : Hegel appelle le troisième domaine "moralité" (die Sittlichkeit), ce qui correspond au concept d'éthique d'Aristote (ἠθική, ἦθος). Les concepts de "moralité" et d'"éthique", qui semblent souvent synonymes, sont fondamentalement dissociés par Hegel.

Généralement, les hégéliens le suivent dans la même voie. La moralité est l'immersion de l'individu en lui-même, la première capacité à détacher sa présence de l'abstraction purement juridique de lui-même en tant que personne. Dans la morale, en revanche, l'individu entre dans une forme de vie pratique active qui a déjà été réfléchie et a gagné la subjectivité morale, mais cette fois résolument tournée vers la possibilité pour l'esprit supérieur de se réaliser à travers l'action morale consciente. C'est le moment de la naissance de la société.

Généralement, les hégéliens le suivent dans la même voie. La moralité est l'immersion de l'individu en lui-même, la première capacité à détacher sa présence de l'abstraction purement juridique de lui-même en tant que personne. Dans la morale, en revanche, l'individu entre dans une forme de vie pratique active qui a déjà été réfléchie et a gagné la subjectivité morale, mais cette fois résolument tournée vers la possibilité pour l'esprit supérieur de se réaliser à travers l'action morale consciente. C'est le moment de la naissance de la société.

Nous passons au troisième niveau en suivant les étapes droit - morale - morale (société).

Ici encore, la triple division apparaît. Tout le domaine de la moralité est divisé par Hegel en trois moments : la famille, la société civile et l'État. Il s'agit là d'un prolongement exact de la pensée d'Aristote sur l'éthique et son développement. Selon Aristote, la politique fait partie de la sphère de l'éthique, car c'est elle qui décide de la question du bien, c'est-à-dire de la déontologie.

L'être dans la famille et sa négation dans la société civile

Le premier moment de la réalisation humaine est l'être-en-famille. C'est là que, pour la première fois, le sujet moral exprime sa volonté par une action concrète - en sacrifiant l'individu à la famille comme première communauté. Selon Hegel, la famille est un phénomène purement spirituel. Elle n'a pratiquement rien de corporel, elle est le caractère concret de l'être moral (Sittlichkeit). Dans la famille, l'homme s'affirme d'abord pleinement en tant qu'esprit, en tant qu'idée substantielle et concrète. La conscience et la volonté du sujet se révèlent dans la famille.

La société est constituée de familles en tant qu'ensembles organiques, où chaque individu est en unité morale avec les autres membres. Il n'y a pas ici de relations purement juridiques (d'individu à individu ou de sujet à objet) ni de détachement du sujet moral. L'être dans la famille est un dépassement de soi et le passage d'une humanité abstraite à une humanité concrète.

Hegel considère le moment suivant de manière dialectique, comme une sortie de la famille vers le domaine défini par la pluralité déjà existante des familles, qui forme la société civile (bürgerliche Gesellschaft). Il s'agit ici d'une aliénation de l'individu par rapport à la totalité organique de la famille et, en ce sens, elle est négative. La société civile expose l'organisme intégral de la famille à la négation. Mais à la différence du droit, avec lequel tout a commencé, la société civile se construit déjà sur la base du sujet agissant spirituel concret, qui se manifeste dans la famille. Dans l'interprétation de Hegel, la société civile est un phénomène négatif dans lequel l'esprit se retire de ses conquêtes apparentes dans la famille. Cela détermine l'attitude de Hegel à l'égard des Lumières, qui ont pris la société civile (c'est-à-dire le capitalisme - Bürger = bourgeois) comme principal point de référence. La société civile est une négation, une chute visible de l'Esprit, mais elle est nécessaire pour le prochain tournant dialectique. Ce tournant est le dépassement de la société civile dans l'État (der Staat).

L'État comme dépassement de la société civile

La famille est la thèse, la société civile est l'antithèse. L'État (der Staat) en est la synthèse.

L'État (der Staat) est l'expression la plus parfaite de l'Esprit. Dans l'État, un membre de la société civile, qui s'est réalisé en tant que sujet moral à part entière (à partir du stade de la famille), qui a acquis une autonomie sociale (en devenant un citoyen en soi), se surmonte lui-même par un service social gratuit. De même que, dans la famille, l'individu sacrifie son être en soi au profit de l'épanouissement de l'esprit, de même, dans l'État, le citoyen se sacrifie à un niveau encore plus élevé, se dépassant au service de l'ensemble. Non seulement la famille, mais une forme synthétique encore plus élevée de l'incarnation de l'esprit.

Au stade de l'État, la société civile (bürgerliche Gesellschaft) devient le peuple (das Volk).

Heidegger, commentant la Philosophie du droit, observe avec perspicacité que le peuple (das Volk) correspond au Dasein, et que l'État (der Staat) est le Sein (au sens heideggérien) - Staat als Seyn des Volkes [5].

Selon Hegel, l'État (der Staat) est le sommet de la moralité (Sittlichkeit). Il incarne l'horizon le plus élevé du déploiement de l'Esprit. L'État est pur Esprit, il est donc raisonnable et possède une volonté.

À son tour, la plus haute concentration de l'État est le monarque. Hegel était un monarchiste constitutionnel. Dans la figure du monarque, la dialectique de l'esprit atteint son point culminant. Tous les membres de l'État sont au service du monarque, et le monarque est au service de l'Idée.

Enfin, dans la phase de l'Esprit correspondant à l'État, Hegel identifie également trois moments. Encore une fois, thèse - antithèse - synthèse.

L'État lui-même (der Staat), en tant qu'organisme unique, apparaît ici comme une thèse, comme une unité spirituelle dans laquelle il atteint son épanouissement le plus complet possible. Mais l'État n'est pas le seul. Il en est un parmi d'autres. Il crée un système de relations internationales. C'est encore la négation. La présence d'un autre Etat limite la souveraineté du premier. Ainsi le système de relations internationales dans l'enchaînement des moments de la révélation de l'esprit est l'expression du négatif.

Ce négatif (antithèse) est finalement supprimé par l'affirmation de l'Idée universelle, c'est-à-dire l'Empire philosophique (das Reich). C'est en lui que l'histoire s'achève. Et l'esprit, après avoir traversé toutes ses étapes, atteint sa pleine et absolue révélation. Si, au commencement, elle était Idée-en-soi, puis elle est devenue, par l'aliénation de soi dans la nature (antithèse), Idée-pour-autrui, c'est dans l'Empire du monde (das Reich) qu'elle devient Idée-pour-soi. Mais l'Idée (ἰδέα) est ce qui est vu. Lorsqu'il n'y a pas d'Autre que l'Idée elle-même, elle ne peut être vue. L'esprit en tant que tel est le processus de déploiement de l'Idée, lorsqu'elle constitue l'Autre, et qu'ensuite l'Autre contemple l'Idée. Mais cet Autre n'est pas un Autre total ; c'est l'Idée elle-même, qui ne s'exprime qu'à travers l'Esprit, qui devient, à partir du subjectif, d'abord objectif, puis absolu. L'Empire mondial (das Reich) est l'achèvement de l'histoire en tant qu'histoire de l'Esprit, c'est-à-dire quelque chose de final et d'absolu.

Telle est l'image générale du système philosophique de Hegel.

Application du modèle de Hegel aux idéologies politiques de la modernité européenne

À partir d'une vue d'ensemble du système de Hegel, il devient parfaitement clair comment il peut être appliqué à certaines idéologies politiques, et surtout au communisme et au libéralisme.

Le fait que Marx ait construit son système sur la philosophie de Hegel est connu de tous et n'a pas besoin d'être prouvé. La reconstruction de l'histoire selon Marx, bien qu'elle introduise le facteur des classes dans la base de l'analyse, reprend en général complètement le scénario de Hegel. La seule chose est que dans la théorie matérialiste et de classe de Marx, qui exclut la primauté de l'Idée en soi et commence la construction de son propre système à partir du deuxième membre de la chaîne dialectique - à partir de la Nature, de l'antithèse, la "fin de l'histoire" n'est pas l'Empire mondial (das Reich), mais une société internationale sans classes - le communisme.

Cependant, le communisme de Marx est également précédé d'une phase de capitalisme, qui doit d'abord devenir un phénomène mondial. C'est ce sur quoi ont insisté les marxistes européens qui ont nié la révolution bolchevique en Russie en tant qu'exemple de marxisme authentique, et plus tard les trotskistes qui ont rompu avec Staline et, comme les sociaux-démocrates européens, ont condamné l'URSS en tant que "perversion du marxisme". Ainsi, l'hégélianisme de gauche supposait également une certaine analogie avec l'Empire mondial (das Reich), en tant que moment précédant la révolution prolétarienne mondiale dans la construction du capitalisme mondial.

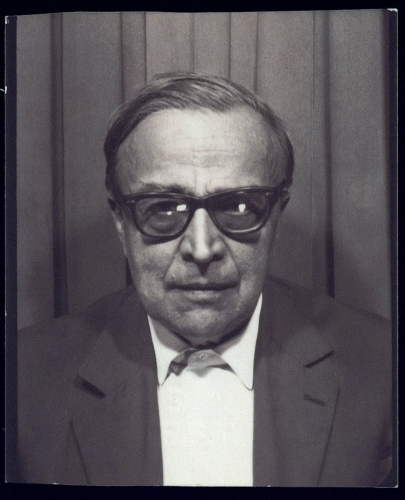

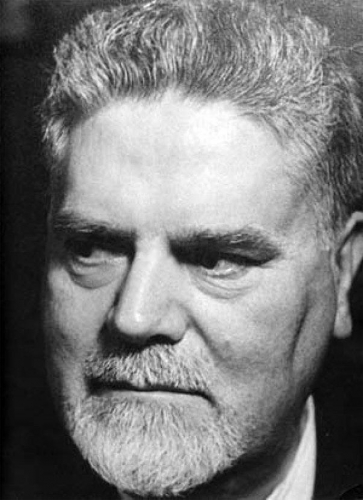

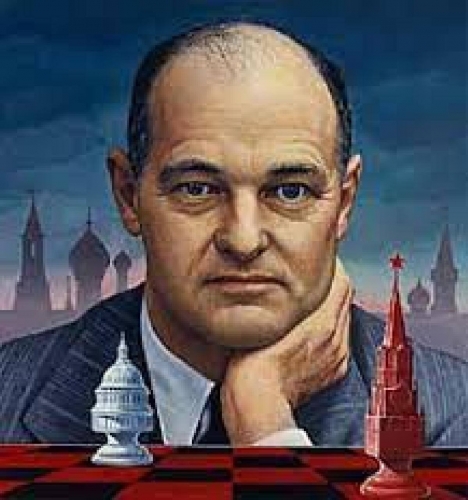

C'est ainsi que Hegel a été interprété par des théoriciens libéraux tels que Kojève [6] et Fukuyama [7]. Rejetant, bien sûr, la révolution marxiste et l'approche de classe, ils pensent que la "fin de l'histoire" se produira par l'unification de l'humanité dans un système supranational mondial unique. Ce serait la victoire complète du capitalisme et de l'internationalisme bourgeois. Mais contrairement aux marxistes, ils nient l'existence de classes, estimant que la classe moyenne s'étendra progressivement à l'ensemble de l'humanité et que l'égalité sera atteinte par des moyens évolutifs plutôt que révolutionnaires. Le globalisme planétaire que les marxistes affirment avant la révolution mondiale, et que les libéraux considèrent comme la "fin de l'histoire", correspond cependant précisément à la société civile de Hegel, qu'il considérait comme un moment dialectique précédant l'émergence de l'État. Ainsi, tant les libéraux que les marxistes sont déroutés et déformés qualitativement par le système de Hegel, puisqu'ils refusent de reconnaître dans l'État de Hegel une forme d'Esprit qualitativement supérieure à la société civile. Selon Hegel, les individus moraux, enracinés dans la famille et ayant réalisé le moment négatif de l'aliénation dans une société composée de nombreuses familles, doivent volontairement (ou plutôt sous l'influence de l'esprit qui travaille en eux) surmonter cette phase et par la négation de la négation, c'est-à-dire par la négation (suppression) de la société civile, passer à la monarchie constitutionnelle. Les libéraux restent au niveau du deuxième moment dialectique - au niveau de la société civile, en dépassant la famille (d'où l'abolition progressive de la famille dans le marxisme et le libéralisme), mais en ne dépassant pas le dépassé, c'est-à-dire le capitalisme et la démocratie bourgeoise. Ils restent donc dans le domaine antérieur à la compréhension hégélienne de l'État en tant que tel, c'est-à-dire en tant que moment de l'ascension de l'Esprit. Ainsi, même lorsqu'elles sont orientées sur le principe hégélien de la "fin de l'histoire", elles sautent par-dessus le moment essentiel le plus important de tout le système hégélien - l'État [8]. Hegel insiste sur le fait que la monarchie ne précède pas la société civile, mais la suit. Du moins la monarchie en question dans son système. La société civile annule historiquement la monarchie de l'ancien type, que Hegel, dans son système de déploiement de l'Esprit dans le domaine de la morale, ne mentionne pas du tout. Mais elle précède la monarchie philosophique, l'état de l'Esprit.

Nous pouvons donc conclure que les interprétations libérales et marxistes de Hegel s'écartent considérablement de son système dans le domaine de l'État et du droit, et que leur interprétation de la "fin de l'histoire" déforme gravement la pensée de Hegel et n'inclut pas en principe l'ontologie de l'État de Hegel. Hegel lui-même tire le sens de la "fin de l'histoire" de cette ontologie de l'Etat (der Staat) en tant que moment de l'ascension de l'Esprit. Si nous comprenons la "fin de l'histoire" comme l'internationalisation de la société civile, y compris ou non le critère de classe du marxisme, nous changeons complètement la structure de la philosophie de l'histoire de Hegel, sans jamais atteindre le point où la synthèse de la sphère morale a lieu et où la monarchie philosophique (pas encore un empire mondial), l'État de l'Esprit, est créée.

Les hégéliens de droite, comme Giovanni Gentile, étaient beaucoup plus proches de Hegel. Ils ont placé la notion d'État précisément dans un contexte hégélien et y ont vu la suppression de la société civile. Un tel État serait post-bourgeois, post-capitaliste.

Aussi étrange que cela puisse paraître, les bolcheviks russes étaient proches de Hegel, qui a d'abord annoncé la possibilité d'une révolution prolétarienne dans un seul pays, puis, sous Staline, la construction du socialisme dans un seul pays également. De même, la théorie et la pratique de la création d'un État post-bourgeois, dans lequel la société civile est surmontée, ont émergé au sein de la gauche. Si nous considérons le système qui s'est développé sous Staline comme une "monarchie" spontanée, il s'inscrit précisément dans la logique hégélienne.

Qu'est-ce que l'État de Hegel ?

Voici donc ce à quoi nous arrivons. Dans le système de Hegel, lorsqu'il s'agit de l'État comme aboutissement du déploiement moral de l'Esprit, il ne s'agit pas de n'importe quel État, mais d'un État dans lequel la société civile a été supprimée, dépassée. C'est entre de tels États - des monarchies post-démocratiques (constitutionnelles) - que se construit le système des relations internationales.

En fait, ces relations contiennent le moment philosophique le plus important. D'une part, la présence d'un autre État affaiblit le degré de généralisation philosophique que l'Esprit atteint dans chaque État individuel. La présence d'autres États souligne l'insuffisance et la non-finalité de cette expression. C'est pourquoi le système des relations internationales est une négation. L'Esprit dans la politique internationale reconnaît ses limites, c'est-à-dire sa forme et sa relativité. C'est la justification philosophique de la guerre - c'est l'œuvre du moment négatif.

Mais en même temps, la politique internationale acquiert la plus haute signification philosophique, car c'est là que se déroule l'avant-dernier acte, suivi de l'accomplissement de la "fin de l'histoire", c'est-à-dire de la finalisation de l'Esprit devenant absolu. Il n'y a donc rien de plus profond et de plus significatif que les processus qui se déroulent dans les relations internationales à ce stade dialectique. Les relations internationales représentent précisément le moment de l'Esprit, et c'est à ce point décisif que se joue le sort de savoir comment et sur la base de quel État sera construit l'Empire final de l'Esprit (Reich).

Nous approchons ici de l'apothéose du domaine moral lui-même, de son sommet. Toute l'histoire, selon Hegel, est un mouvement vers ce but - vers l'Empire mondial (das Reich) du sens, et les relations internationales en sont proches. C'est le moment où l'avenir projette son ombre la plus épaisse (adumbratio chez Husserl).

Exemples d'États quasi-hégéliens au 20ème siècle

Nous avons vu précédemment que ni une lecture communiste ni une lecture libérale de Hegel ne peuvent nous conduire à cette interprétation des relations internationales, puisqu'elles ne disposent pas d'une théorie de l'État post-démocratique. Cependant, si nous prêtons attention au vingtième siècle, nous verrons que dans la pratique de la politique mondiale, nous avons eu essentiellement affaire à de telles formations.

L'URSS, dans la version de Staline, était un "empire post-bourgeois". Les pays de l'Axe, également post-démocratiques, étaient les plus proches de la monarchie philosophique de Hegel dans leurs justifications théoriques, et même les régimes libéraux de l'Occident - surtout l'Angleterre et les États-Unis - n'ont pas affaibli leur statut d'État, mais - bien que sous la pression de circonstances pragmatiques - ont au contraire créé des systèmes politiques forts et centralisés. Si cette observation est valable, alors nous pouvons proposer une lecture hégélienne des relations internationales au 20ème siècle. Les développements majeurs dans ce domaine acquièrent alors une dimension philosophique vivante et profonde. On peut y voir les trois idéologies politiques qui sont devenues les axes des blocs respectifs - libéral, soviétique et nationaliste. À la veille de la résolution définitive de l'Esprit dans l'Empire mondial (das Reich), les trois idéologies, s'appuyant sur leurs États hôtes, s'affrontent dans la bataille pour la "fin de l'histoire".

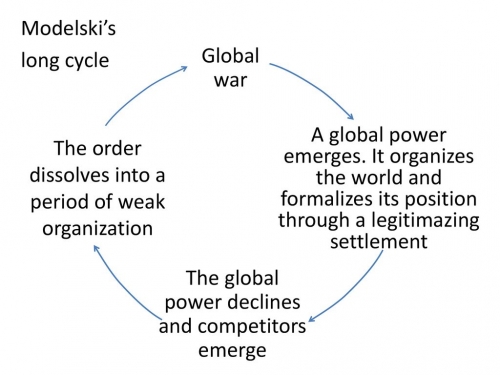

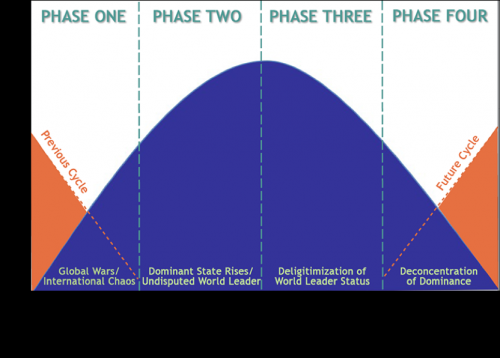

Le 20ème siècle et les simulacres d'État

À la fin du 20ème siècle, il est possible de résumer cet affrontement séculaire et d'interpréter les relations internationales de la manière suivante. D'abord, l'alliance de l'URSS (hégéliens de gauche) et de l'Empire bourgeois (représenté par les Anglo-Saxons - hégéliens libéraux par convention) a vaincu les pays de l'Axe (le Troisième Reich d'Hitler et l'Italie fasciste de Mussolini), c'est-à-dire les hégéliens de droite. Puis, pendant la guerre froide, les libéraux ont finalement gagné, et il est significatif que Fukuyama ait écrit son manifeste libéral-hégélien sur la "fin de l'histoire" juste après la chute du système socialiste mondial. Cela coïncide avec le moment unipolaire et, en effet, dans les années 90 du vingtième siècle, il semble que l'"Empire mondial" sera un régime libéral-démocratique établi dans la superpuissance américaine la plus puissante et sans rivale et ses satellites libéraux en Europe et en Asie.

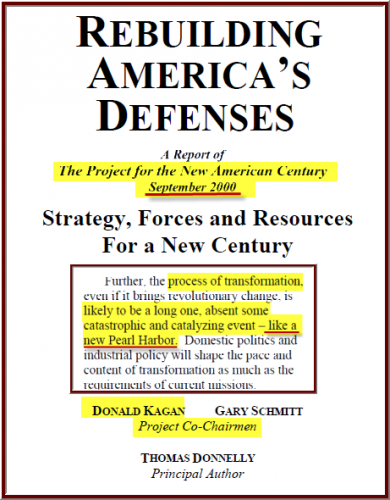

Mais c'est ici que nous sommes confrontés à la contradiction la plus grave. À première vue, la lecture libérale de Hegel, présentée dans ses grandes lignes et en détail dans les ouvrages de Kojève, l'a emporté. Ici aussi, les néoconservateurs américains, issus du trotskisme et donc profondément imprégnés d'hégélianisme, ont joué un rôle majeur. Contre la ligne stalinienne de l'"empire rouge", trop étroitement associée à leurs yeux à l'esprit et à l'identité russes, dans laquelle ils voyaient une trahison de l'internationalisme, les trotskistes américains se sont rangés du côté des libéraux mondialistes pour les aider à achever la construction de la société bourgeoise capitaliste à l'échelle planétaire, pour parvenir à l'abolition totale des nations, des races, des religions et de toutes les identités locales, et créer ainsi les conditions préalables à la réalisation d'une révolution prolétarienne mondiale strictement conforme aux préceptes de Marx, sans craindre de tomber dans le piège du national-bolchevisme stalinien, qui n'était à leurs yeux qu'"une forme de national-socialisme". La révolution mondiale était reportée à la victoire complète du capitalisme mondial.

Mais c'est ici que nous sommes confrontés à la contradiction la plus grave. À première vue, la lecture libérale de Hegel, présentée dans ses grandes lignes et en détail dans les ouvrages de Kojève, l'a emporté. Ici aussi, les néoconservateurs américains, issus du trotskisme et donc profondément imprégnés d'hégélianisme, ont joué un rôle majeur. Contre la ligne stalinienne de l'"empire rouge", trop étroitement associée à leurs yeux à l'esprit et à l'identité russes, dans laquelle ils voyaient une trahison de l'internationalisme, les trotskistes américains se sont rangés du côté des libéraux mondialistes pour les aider à achever la construction de la société bourgeoise capitaliste à l'échelle planétaire, pour parvenir à l'abolition totale des nations, des races, des religions et de toutes les identités locales, et créer ainsi les conditions préalables à la réalisation d'une révolution prolétarienne mondiale strictement conforme aux préceptes de Marx, sans craindre de tomber dans le piège du national-bolchevisme stalinien, qui n'était à leurs yeux qu'"une forme de national-socialisme". La révolution mondiale était reportée à la victoire complète du capitalisme mondial.

Mais ici apparaît une considération essentielle: se situant au niveau de la société civile et n'ayant pas réalisé (contrairement aux hégéliens de droite, plus fidèles à Hegel et à son système) la signification philosophique de l'Etat comme moment d'expression de l'Esprit, les hégéliens libéraux ne pouvaient correspondre pleinement à l'Empire final et prétendre que le libéralisme mondial sous la forme du mondialisme était le couronnement de l'épanouissement de l'Esprit pour lui-même. D'autant plus que les prémisses spirituelles du système hégélien ont été formellement niées par le marxisme et n'ont pas joué un grand rôle pour les libéraux.

Mais s'il y a un trou noir aux origines du système, c'est ce que la civilisation libérale a dû affronter au moment de son triomphe suprême. Et ce n'est pas un hasard si Alexandre Kojève, hégélien libéral assez conséquent, a accordé tant d'attention au thème de la mort, de la négativité et du néant chez Hegel [9]. Si l'on lit le système hégélien avec les yeux d'un athée (et Kojève a consacré son étude fondamentale à l'athéisme [10]), l'Empire final de l'Esprit (das Reich) se transformera en un triomphe sporadique du nihilisme planétaire.

Mais s'il y a un trou noir aux origines du système, c'est ce que la civilisation libérale a dû affronter au moment de son triomphe suprême. Et ce n'est pas un hasard si Alexandre Kojève, hégélien libéral assez conséquent, a accordé tant d'attention au thème de la mort, de la négativité et du néant chez Hegel [9]. Si l'on lit le système hégélien avec les yeux d'un athée (et Kojève a consacré son étude fondamentale à l'athéisme [10]), l'Empire final de l'Esprit (das Reich) se transformera en un triomphe sporadique du nihilisme planétaire.

C'est exactement ce qui s'est passé au tournant des époques, et qui a été marqué par le premier coup d'éclat de l'islam radical contre les États-Unis, au moment symbolique de la chute des tours jumelles du World Trade Center à New York. Du point de vue de la philosophie des relations internationales selon le modèle hégélien, le 11 septembre 2001 a été le moment clé de tout le vingtième siècle. Au lieu d'un Empire mondial victorieux, c'est l'abîme du néant qui commence à se déployer devant l'humanité.

Il fallait donc ici franchir la ligne et tenter de repenser en termes hégéliens tout ce qui s'était passé et ce qui allait se passer désormais selon la logique fondamentale de Hegel.

Hegel et la carte politique du premier tiers du 21ème siècle

Si nous appliquons l'interprétation authentiquement hégélienne des moments de déploiement de l'Esprit à la situation du premier quart du 21ème siècle, nous obtenons l'image suivante. Les événements du 20ème siècle, malgré leur relative similitude avec la formation de trois États philosophiques (c'est-à-dire idéologiques, fondés sur l'Idée) - le libéralisme, le stalinisme et le fascisme - n'étaient en fait pas un véritable moment des relations internationales en tant qu'antithèse de l'État à part entière et précurseur de la synthèse, mais un monde inversé (verkehrte Welt) situé non pas au-dessus de la société civile, mais en dessous d'elle. Ces trois camps n'étaient pas des États hégéliens au sens plein du terme, ce qui signifie qu'ils restaient au niveau de la société civile, même si celle-ci était déformée. D'ailleurs, la victoire même du libéralisme sous la forme des États-Unis et des Anglo-Saxons en témoigne. Ce n'est pas l'Empire qui a gagné, mais un sous-état de type bourgeois libéral-démocratique (Not-Staat, aussere Staat ou pre-state, vor-Staat [11]). Le mondialisme n'est pas le moment du triomphe de l'Idée, découverte dans le dernier moment du déploiement de l'Esprit, c'est le remaniement des Lumières, qui ont été trop hâtivement enroulées dans des formes étatiques. En d'autres termes, nous ne sommes pas au moment des relations internationales hégéliennes, qui suivent logiquement la création de l'État post-démocratique, mais avant, dans l'état qui précède l'émergence des monarchies philosophiques à part entière.

Des relations internationales qui n'ont jamais existé

C'est ici que se révèle toute l'importance de Hegel pour la théorie du monde multipolaire.

Tout d'abord, les États idéologiques du 20ème siècle, qui se battent entre eux, doivent être reconnus non pas comme trois formes de l'Idée, mais comme des simulacres, c'est-à-dire des versions déformées qui précèdent le véritable original. Ce sont des ombres du futur (des adumbrationes selon Husserl) projetées par de véritables monarchies philosophiques dans lesquelles l'Esprit n'est pas encore incarné. La victoire du libéralisme dans les années 1990 n'a pas été l'accord final des relations internationales, car les sociétés civiles n'ont pas encore été formées en véritables nations.

Une nation, selon Hegel, émerge lorsqu'elle dépasse la société civile, c'est-à-dire le capitalisme. Mais ni l'URSS ni les pays de l'Axe de l'Europe centrale n'ont véritablement surmonté le capitalisme. Par conséquent, la victoire des libéraux a simplement rendu universel le moment de la société civile, c'est-à-dire l'État pré-étatique, pré-philosophique et monarchique. Cela signifie qu'il ne s'agissait pas de la "fin de l'histoire", mais seulement d'une préparation de l'humanité à la phase suivante - la phase des États réels.

Le monde multipolaire est appelé à devenir une telle transition vers le prochain moment de l'ordre moral, lorsqu'un homme nouveau apparaîtra - un homme de l'État philosophique, qui n'abandonnera pas la famille, mais au contraire, enraciné dans sa structure éthique, l'étendra et l'exaltera vers le haut - dans la direction de la monarchie philosophique. Les pôles du monde multipolaire devraient être précisément de telles monarchies philosophiques s'appuyant sur le peuple, formées en surmontant la société civile atomisée et déconnectée. Par conséquent, nous n'avons pas encore dépassé les relations internationales proprement dites, en tant que deuxième moment dialectique sur la voie de l'Empire mondial (Das Reich). Il est devant nous.

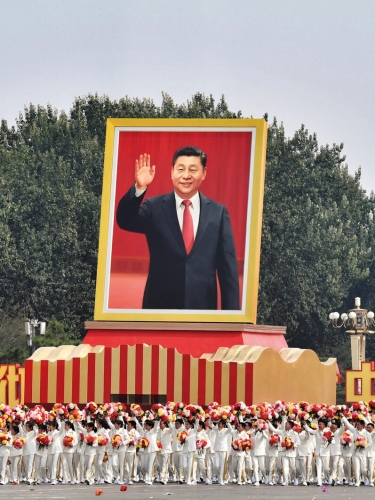

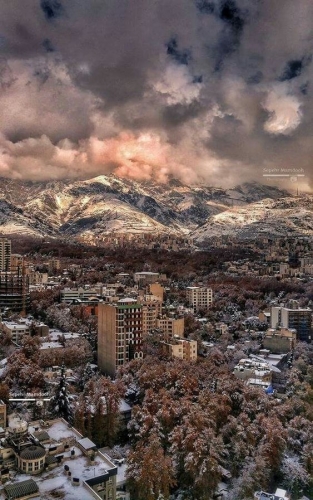

En outre, les États à part entière au sens hégélien du terme n'ont pas encore totalement émergé. La Chine et la Russie sont aujourd'hui les plus proches de la création d'une monarchie philosophique, et l'Inde s'oriente partiellement dans cette direction. Mais le moment clé sera la mutation dialectique nécessaire de l'Occident, lorsque là aussi, au lieu d'un pseudo-empire libéral, un véritable État émergera, et non un Not-Staat libéral, comme c'est le cas aujourd'hui. Même un libéral hégélien comme Fukuyama s'en est rendu compte, admettant que sa version de la "fin de l'histoire" a échoué et proclamant une orientation vers la "construction de l'État" [12]. Mais pour un libéral convaincu, il est difficile de comprendre la valeur philosophique du dépassement de la démocratie et du passage à l'organisation verticale de la monarchie. Par conséquent, la tentative de créer véritablement quelque chose de similaire à l'État hégélien tout en préservant le libéralisme et la société civile, bien que sous une forme modifiée, contient une contradiction irréductible. Les théoriciens et, plus encore, les praticiens de la construction d'un véritable État en Occident attendent toujours leur heure.

En outre, les États à part entière au sens hégélien du terme n'ont pas encore totalement émergé. La Chine et la Russie sont aujourd'hui les plus proches de la création d'une monarchie philosophique, et l'Inde s'oriente partiellement dans cette direction. Mais le moment clé sera la mutation dialectique nécessaire de l'Occident, lorsque là aussi, au lieu d'un pseudo-empire libéral, un véritable État émergera, et non un Not-Staat libéral, comme c'est le cas aujourd'hui. Même un libéral hégélien comme Fukuyama s'en est rendu compte, admettant que sa version de la "fin de l'histoire" a échoué et proclamant une orientation vers la "construction de l'État" [12]. Mais pour un libéral convaincu, il est difficile de comprendre la valeur philosophique du dépassement de la démocratie et du passage à l'organisation verticale de la monarchie. Par conséquent, la tentative de créer véritablement quelque chose de similaire à l'État hégélien tout en préservant le libéralisme et la société civile, bien que sous une forme modifiée, contient une contradiction irréductible. Les théoriciens et, plus encore, les praticiens de la construction d'un véritable État en Occident attendent toujours leur heure.

Et ce n'est que lorsque le monde multipolaire sera plus ou moins construit, c'est-à-dire lorsqu'un certain nombre de monarchies philosophiques post-démocratiques (constitutionnelles) et d'États hiérarchiques illibéraux à part entière émergeront dans le monde, construits conformément aux fondements du moment moral et sous l'influence directe de l'Esprit, aspirant à une expression de soi pleine et absolue, que nous passerons à la phase dialectique suivante, qui, pour la première fois, correspond véritablement à ce que Hegel entendait par "relations internationales". Ce n'est qu'à partir de cette position d'immersion dans le monde multipolaire que nous pourrons envisager l'avenir ultime dans la perspective ultime et nous faire une première idée de ce que sera le véritable Empire final de l'Esprit (das geistliche Reich), c'est-à-dire l'Idée universelle parvenue à son expression parfaite et donc la "fin de l'histoire".

Influence du système de Hegel sur la politique allemande

Dans la doctrine de l'État de Hegel, la clé est sa relation dialectique avec la société civile. Il convient ici de tenir compte de l'époque à laquelle Hegel écrivait. La Révolution française et le Siècle des Lumières ont clairement opposé la société civile aux anciennes monarchies. Le capitalisme et l'idéologie bourgeoise progressaient activement dans tous les pays européens. C'est à cette époque que Hegel crée la Philosophie du droit, dans laquelle il justifie le statut métaphysique et dialectique de l'État. Il ne parle pas simplement de l'État, qui comprendrait les anciennes monarchies européennes, mais d'un nouvel État, qui est un concept philosophique. En cela, il rejoint Platon. Le véritable État n'est que celui qui est établi et gouverné par des philosophes. Hegel insiste sur le fait qu'un tel État philosophique n'est possible qu'après la société civile. Avant la société civile, l'État est organique et immanent ; il n'a pas la pleine conscience de soi nécessaire au domaine de la moralité. Et la société civile elle-même ne peut établir l'État qu'à l'extérieur (aussere Staat [13]), comme un "gardien de nuit" dont le sort sera terminé lorsque la société civile pourra s'en passer (idée de Locke).

Pour parvenir à l'état philosophique, une société civile rationnelle et volontaire - morale au sens de Kant et déjà morale, c'est-à-dire fondée sur la famille (tout cela est présent dans le deuxième moment de la dialectique de la morale sous une forme dépouillée) - doit se résoudre à se dépasser elle-même. Non pas au sens de Hobbes, sous l'influence des circonstances (tel est l'ancien état), mais de bonne volonté - comme indicateur de maturité morale et de perspicacité philosophique. Le nouvel État doit être un acte de renoncement de la bourgeoisie libérale à elle-même, c'est-à-dire le dépassement du capitalisme, son élimination. Une fois la société civile abolie dans l'État, il n'est plus possible d'y revenir. La bourgeoisie cède le pouvoir au monarque philosophique, en qui l'idée morale se révèle pleinement.

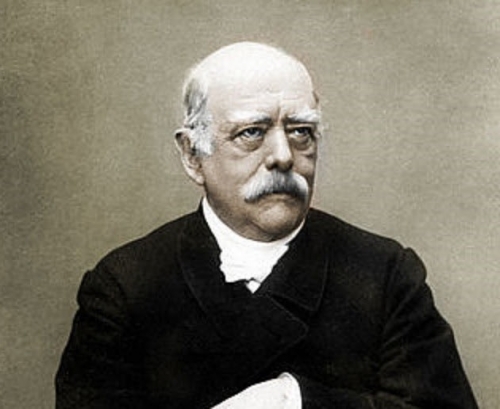

Hegel écrit ses œuvres à la veille de l'émergence de l'Empire allemand sur la base de la Prusse des Hohenzollern. En effet, contrairement à l'empire austro-hongrois des Habsbourg, le Deuxième Reich allait devenir l'expression historique du nouvel État de Hegel. C'est ainsi que les hégéliens ont perçu la création de l'Empire allemand par Bismarck. Et le mérite de Hegel dans la justification métaphysique, l'affirmation philosophique de cet Empire fut d'abord reconnu par tous. L'esprit prussien, minutieusement disséqué par Spengler [14], soulignait justement ceci : dans l'Empire allemand, le principe du service militaire abolissait l'individualisme bourgeois.

Dans une telle situation, les relations internationales décidaient de tout, car, selon Hegel, après son établissement, l'État philosophique entrait dans le moment dialectique qui suit la formation de l'État - le système des relations internationales. C'est ainsi que la politique internationale a acquis son contenu philosophique.

La Première Guerre mondiale a été le point culminant de la mise à l'épreuve par l'Allemagne de sa place dans la dialectique de l'Esprit. Le nouvel État, l'Empire allemand de Guillaume II Hohenzollern, et l'ancien État, l'Empire austro-hongrois des Habsbourg (dans lequel la société civile non seulement n'a pas été supprimée, mais s'est épanouie) se sont heurtés à l'Entente libérale, à laquelle l'Empire russe pré-bourgeois s'est joint par une incompréhension philosophique totale et contre toute logique. Le résultat est connu.

Mais d'un point de vue philosophique, ce qui suit est important: le Deuxième Reich n'est pas devenu un État philosophique au sens plein du terme, ce qui s'est révélé lorsque, après la défaite de l'Allemagne lors de la Première Guerre mondiale, la société allemande est retombée dans le libéralisme. La République de Weimar était une société civile typique dans laquelle les vestiges du IIème Reich se sont progressivement dissous. Par conséquent, cette société civile n'a pas été véritablement dépassée et l'Empire allemand s'est avéré être un simulacre par rapport au modèle de forme hégélienne.

La deuxième tentative d'établir un État post-bourgeois sous Hitler s'est également avérée être un simulacre. Le national-socialisme - du moins le "national-socialisme spirituel" auquel Heidegger faisait référence - a été conceptualisé dans certains cercles philosophiques comme un nouvel effort pour transformer la société civile (cette fois-ci, celle de la République de Weimar) en un peuple et construire un État philosophique.

Une fois de plus, la politique internationale est un affrontement entre le Troisième Reich, qui se veut un État philosophique, et le camp libéral auquel Staline s'est rallié. Du point de vue de la théorie marxiste, l'URSS est l'expression d'une société post-bourgeoise - mais civile ! - mais dans la pratique, le système stalinien ressemblait davantage à un modèle d'État éthique, c'est-à-dire à une version de l'hégélianisme qui supprimait le capitalisme. Les philosophes au pouvoir en URSS ont été remplacés par des bolcheviks idéologues. Cette caractéristique idéocratique du régime soviétique a été parfaitement comprise par les Eurasiens russes [15]. De nouveau, l'alliance contre nature dans les relations internationales (bourgeoisie et anti-bourgeoisie) et la défaite de l'Allemagne.

L'Allemagne s'est alors effondrée dans la société civile et a perdu toute subjectivité, avant de se fondre dans l'Union européenne et la mondialisation.

Qu'est-ce que cela signifie du point de vue de Hegel ? Une seule chose: ni le deuxième ni le troisième Reich n'étaient des États philosophiques. Ils appartenaient au siècle des Lumières, qu'ils n'ont pas réussi à dépasser. Quel que soit le degré de dépassement de la société civile, le capitalisme les a empêchés de passer véritablement à la phase historique suivante de l'épanouissement de l'Esprit. Il ne s'agissait pas de nouveaux États dotés d'une idée directrice, mais seulement de tentatives infructueuses de fonder un tel État. La pensée de Hegel ne se réfère donc pas à une description du passé, mais à un aperçu de l'avenir. L'Occident n'a toujours pas d'État au sens hégélien du terme, comme le soulignent la généralisation du mondialisme libéral et l'abolition parallèle des États traditionnels en Europe.

L'Occident n'a pas encore créé ce qu'il convient d'appeler un "État" au sens de la morale de Hegel. Cela signifie que les relations internationales n'ont pas encore acquis cette charge philosophique qui n'apparaît qu'à l'approche de la "fin de l'histoire", c'est-à-dire de l'Empire mondial de l'esprit (das geistliche Reich) et de l'Idée universelle.

La multipolarité : l'avènement de l'avenir

Dans sa phase actuelle, le monde multipolaire représente les premières tentatives systémiques de surmonter la société civile, qui s'incarne aujourd'hui dans la diffusion mondiale du capitalisme et du libéralisme. Les tendances illibérales dans les pôles du monde multipolaire - en Chine, en Russie, dans le monde islamique, etc. - sont les premiers signes du mouvement vers le nouvel État, selon Hegel. Il s'agit ici d'un mouvement dialectique vers la disparition du capitalisme. En Chine, l'accent est mis plus clairement, en Russie moins. Un certain nombre d'idéologues islamiques le comprennent très bien. En d'autres termes, nous sommes à l'aube de l'émergence d'États au sens hégélien du terme.

Tant que l'Occident s'identifie à la société civile et reste complètement dans le cadre des Lumières et de l'idéologie libérale, il n'y a pas lieu de parler d'État au sens hégélien. Ainsi, toutes les tentatives de Fukuyama pour justifier une nouvelle "construction de l'État" ne s'éloignent pas des théories de Locke ou de Voltaire sur le rôle des gouvernants éclairés qui doivent préparer la société à la démocratie. Selon Fukuyama, les régimes politiques modernes de l'Occident n'ont pas tout à fait rempli cette fonction, de sorte qu'une période préparatoire de gouvernement oligarchique par des élites libérales minoritaires et éclairées est nécessaire. Mais tout cela ne sert qu'à mettre en œuvre de manière encore plus efficace les normes de la société civile à l'échelle planétaire, et non à les surmonter. Cela signifie qu'un État hégélien est hors de question.

Tant que l'Occident s'identifie à la société civile et reste complètement dans le cadre des Lumières et de l'idéologie libérale, il n'y a pas lieu de parler d'État au sens hégélien. Ainsi, toutes les tentatives de Fukuyama pour justifier une nouvelle "construction de l'État" ne s'éloignent pas des théories de Locke ou de Voltaire sur le rôle des gouvernants éclairés qui doivent préparer la société à la démocratie. Selon Fukuyama, les régimes politiques modernes de l'Occident n'ont pas tout à fait rempli cette fonction, de sorte qu'une période préparatoire de gouvernement oligarchique par des élites libérales minoritaires et éclairées est nécessaire. Mais tout cela ne sert qu'à mettre en œuvre de manière encore plus efficace les normes de la société civile à l'échelle planétaire, et non à les surmonter. Cela signifie qu'un État hégélien est hors de question.

Mais en même temps, il n'est pas exclu qu'en réponse au renforcement des pôles illibéraux face aux États non occidentaux, l'Occident lui-même se tourne un jour vers l'horizon illibéral. Jusqu'à présent, il s'agit de tendances périphériques, instantanément absorbées par la dictature du libéralisme. Cela signifie que jusqu'à présent, l'Occident n'est pas dans l'élément des relations internationales au sens hégélien, puisqu'il n'a même pas encore atteint le niveau de l'État. Mais l'urgence est de plus en plus grande et les premières manifestations en sont les poussées des courants d'extrême droite, tant en Europe qu'aux États-Unis. À la périphérie du monde occidental, cela se manifeste par le soutien de l'Occident à des mandataires racistes tels que l'Ukraine ou Israël. En principe, Israël, en tant que phénomène régional, est un modèle de ce que l'Occident pourrait devenir s'il s'engageait sur la voie du dépassement de la société civile en direction d'une certaine idéocratie illibérale. Il ne s'agit cependant pas d'un projet d'avenir, mais plutôt d'une lueur du nationalisme européen et même du racisme, qui a été autorisé par l'Occident en Israël en vertu d'une complicité morale dans les souffrances des Juifs à l'époque nazie.

Mais ce retour à l'État au sens hégélien du terme exigera de l'Occident qu'il abandonne complètement le libéralisme, qu'il le surmonte consciemment. Jusqu'à ce que cela se produise, l'Occident en tant que civilisation restera sur la spirale précédente (au niveau du Not-Staat), ce qui, en soi, peut conduire à sa dégradation rapide face à l'édification d'un État à part entière auprès des autres pôles.

Les relations internationales et l'apocalypse

Relions maintenant la lecture hégélienne du monde multipolaire à la manière dont la tradition chrétienne décrit l'époque immédiatement adjacente à la fin des temps (c'est-à-dire la "fin de l'histoire" de Hegel).

La fin réelle de l'histoire, qui pour Hegel est l'achèvement du cycle d'autodécouverte de l'Esprit devenant absolu, est comprise par le christianisme comme la seconde venue du Christ et la descente de la Jérusalem céleste sur terre, décrite dans l'Apocalypse de saint Jean le Théologien. C'est l'émergence d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre. Ce n'est qu'ainsi que pourra se réaliser la véritable unité de l'humanité, au moment de la résurrection des morts et du Jugement dernier. L'Empire de l'Esprit (das geistliche Reich) peut être compris comme le Royaume des Cieux (das himmliche Reich) ou le Royaume de Dieu (das Gottesreich). Puisque Hegel voit dans la politique et l'histoire le déploiement de l'Esprit, une telle corrélation est tout à fait appropriée et clarifie mieux la pensée et l'ensemble du système de Hegel, qui était chrétien et a certainement construit sa théorie sur une base chrétienne (même s'il ne l'a pas toujours suffisamment souligné). C'est cette lecture qui serait la plus proche de Hegel lui-même, à l'opposé des interprétations laïques, athées et matérialistes de l'hégélianisme de gauche et des libéraux.

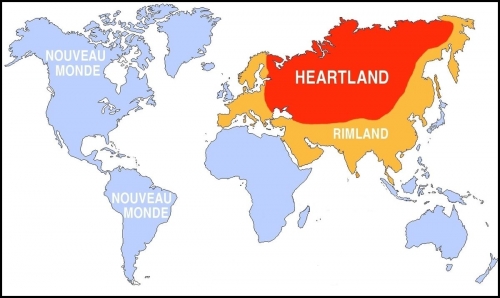

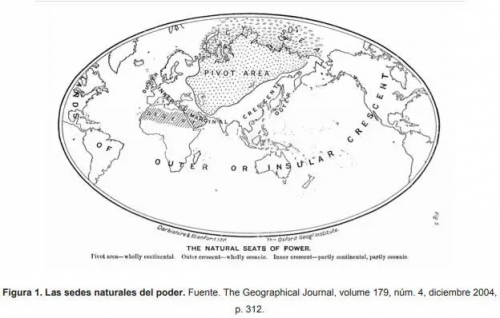

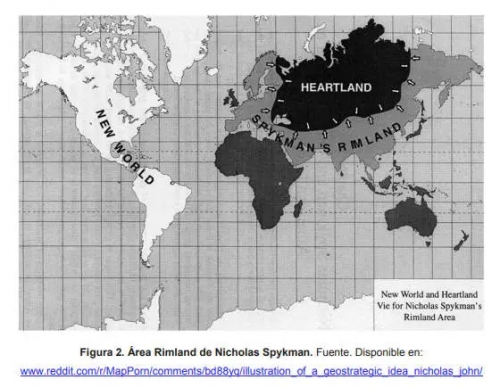

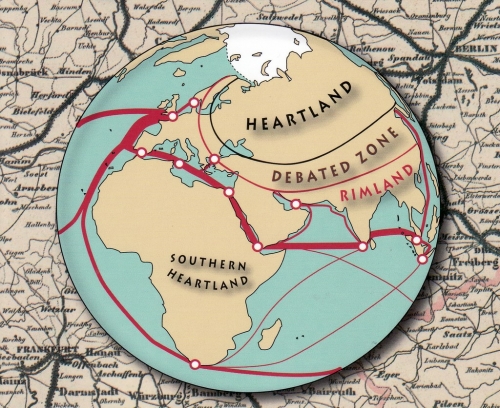

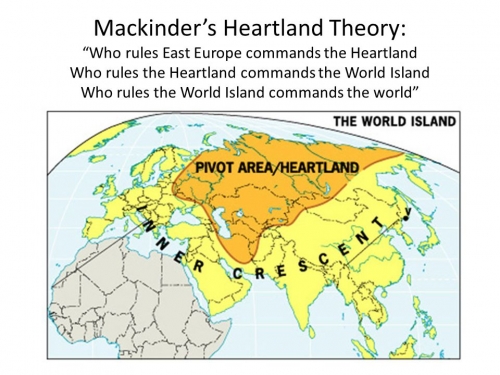

Si tel est le cas, les relations internationales entre les États précédant immédiatement le phénomène de la nouvelle Jérusalem seraient aussi logiquement placées dans le contexte de l'Apocalypse. Peut-être les États de Hegel correspondraient-ils alors aux images des anges participant au drame apocalyptique, ainsi qu'aux figures des bêtes de la mer et de la terre, qui rappellent clairement le Léviathan et le Béhémoth du livre de Job. Il est significatif que Hobbes ait choisi le Léviathan comme principale métaphore pour décrire son État. Dans ses textes géopolitiques, Carl Schmitt identifie le Léviathan à la puissance maritime (Sea Power) et les Béhémoths à la puissance terrestre (Land Power) [16]. Ils sont à leur tour en corrélation avec la Grande-Bretagne et les États-Unis (Sea Power, pays de l'OTAN, atlantisme) et la Russie (Land Power, Eurasie), c'est-à-dire avec les deux pôles du monde multipolaire.

Si la corrélation de certaines figures de l'Apocalypse avec les États du monde multipolaire repose sur une tradition stable en philosophie politique et en géopolitique, en raison de la dimension spirituelle de la théorie de Hegel, et parce que pour lui l'histoire et sa dialectique sont le déploiement des moments de l'Esprit, nous pouvons supposer que dans l'Apocalypse, le monde est en train de se transformer en un monde multipolaire, nous pouvons supposer que dans la réalité apocalyptique, non seulement la bête de la mer et la bête de la terre peuvent représenter des États, mais aussi d'autres figures - surtout les anges, qui sont décrits comme des armées, des armées qui combattent les armées adverses de démons sous l'égide de Satan. Les armées sont une fonction de l'État, et l'armée céleste ainsi que les forces de l'enfer sont également en corrélation avec les États, puisque l'armée est l'une des caractéristiques les plus frappantes de l'État en tant que tel.

Dans ce cas, nous pouvons considérer les événements décrits dans l'Apocalypse comme une carte symbolique des relations internationales à l'époque finale précédant immédiatement la "fin de l'histoire", c'est-à-dire la fin des temps.

Cette interprétation correspond bien à la théorie de Hegel lui-même, qui n'était ni athée ni matérialiste, mais au contraire chrétien. Mais il faut noter ici l'essentiel: les pôles du monde multipolaire sont des États au sens hégélien, c'est-à-dire des entités dans lesquelles la société civile a été fondamentalement et irréversiblement vaincue, c'est-à-dire le capitalisme, le système bourgeois et l'idéologie libérale. Ce n'est qu'au cours de l'élimination du libéralisme en tant que négation de la négation de la négation que la formation des États a lieu. Cela indique que malgré tous les signes de proximité de l'Apocalypse, particulièrement évidents dans la société libérale occidentale, l'humanité a encore un autre cycle à traverser, qui, en termes d'importance et de signification, dépasse de loin tous les précédents. Et le système des relations internationales du monde multipolaire, du fait de sa proximité avec la fin de l'histoire du monde, est doté d'une signification colossale du point de vue de l'histoire de l'Esprit. En effet, les images apocalyptiques d'anges et de démons indiquent symboliquement la participation directe et ouverte des esprits (célestes et souterrains) à l'aboutissement de l'histoire du monde.

Ainsi, le monde multipolaire n'apparaît pas comme une forme d'existence stable et sans problème, mais comme un moment extrêmement intense de l'histoire du monde, dynamique, extrêmement significatif et décisif en ce qui concerne les significations historiques finales les plus profondes.

Notes:

[1] Гегель Г.Ф.В. Философия права. М.: Азбука,2023.

[2] Фихте И.Г. Наукоучение. М.: Издательство «Логос»; Издательская группа «Прогресс», 2000.

[3] Мартин Хайдеггер предлагал толковать aufheben у Гегеля через три смысла, отраженных в латинчких глаголах tollere, conservare, elevare.

[4] Шмитт К. Политическая теология. М:. Канон-Пресс-Ц, 2000.

[5] Heidegger M. Seminare: Hegel – Schelling. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 2011. S. 115.

[6] Кожев А. Из Введения в прочтение Гегеля. Конец истории//Танатография Эроса, СПб:Мифрил, 1994.

[7] Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек. М.: ACT; Полиграфиздат, 2010.

[8] Те государства, которые не превосходят гражданское общество, а пытаются служить ему, Гегель называет «государством нужды» (Not-Staat) или «внешним государством» (aussere Staat). Heidegger M. Seminare: Hegel – Schelling. S. 607.

[9] Кожев А. В. Идея смерти в философии Гегеля. М.: Логос; Прогресс-Традиция, 1998.

[10] Кожев А. В. Атеизм и другие работы. М.: Праксис, 2007.

[11] Heidegger M. Seminare: Hegel – Schelling. S. 607.

[12] Fukuyama F. State-Building: Governance and World Order in the 21st Century. NY: Cornell University Press, 2004.

[13] Heidegger M. Seminare: Hegel – Schelling. S. 607.

[14] Шпенглер О. Пруссачество и социализм. М.: Праксис, 2002.

[15] Трубецкой Н.С. Наследие Чингисхана. М.: Аграф, 1999.

[16] Шмитт К. Земля и море/Дугин А.Г. Основы геополитики. М.: Арктогея-Центр, 2000.

15:28 Publié dans Actualité, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : hegel, alexandre douguine, relations internationales, politique internationale, philosophie, philosophie de l'histoire |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 07 décembre 2023

Alexandre Douguine: le réalisme dans les relations internationales

Le réalisme dans les relations internationales

Alexandre Douguine

Source: https://www.geopolitika.ru/en/article/realism-international-relations

Alexandre Douguine examine le monde multipolaire émergent, en soulignant les voies idéologiques et civilisationnelles distinctes de diverses régions du monde, en opposition au paradigme libéral occidental.

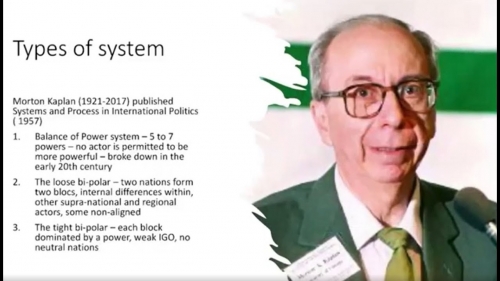

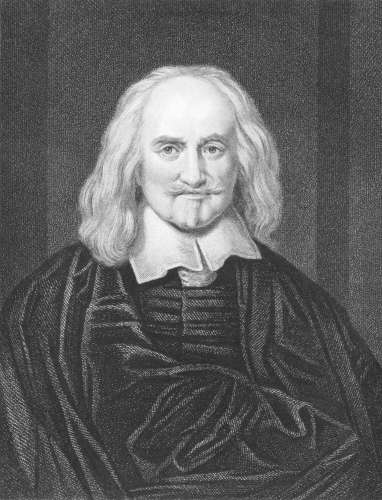

Les réalistes pensent que la nature humaine est intrinsèquement viciée (héritage du pessimisme anthropologique de Hobbes et, plus profondément encore, échos des notions chrétiennes de déchéance - lapsus en latin) et qu'elle ne peut être fondamentalement corrigée. Par conséquent, l'égoïsme, la prédation et la violence sont inéluctables. On en conclut que seul un État fort peut contenir et organiser les humains (qui, selon Hobbes, sont des loups les uns pour les autres). L'État est une inévitable nécessité et détient dès lors la plus haute souveraineté. En outre, l'État projette la nature prédatrice et égoïste de l'homme, de sorte qu'un État national a ses intérêts qui sont ses seules considérations. La volonté de violence et la cupidité rendent la guerre toujours possible. Cela a toujours été et sera toujours le cas, estiment les réalistes. Les relations internationales ne se construisent donc que sur l'équilibre des forces entre des entités pleinement souveraines. Il ne peut y avoir un ordre mondial capable de tenir sur le long terme; il n'y a que le chaos, qui évolue au fur et à mesure que certains États s'affaiblissent et que d'autres se renforcent. Dans cette théorie, le terme "chaos" n'est pas négatif, il ne fait que constater l'état de fait résultant de l'approche la plus sérieuse du concept de souveraineté. S'il existe plusieurs États véritablement souverains, il n'est pas possible d'établir un ordre supranational auquel tous obéiraient. Si un tel ordre existait, la souveraineté ne serait pas complète, et en fait, il n'y en aurait pas, et l'entité supranationale elle-même serait la seule souveraine.

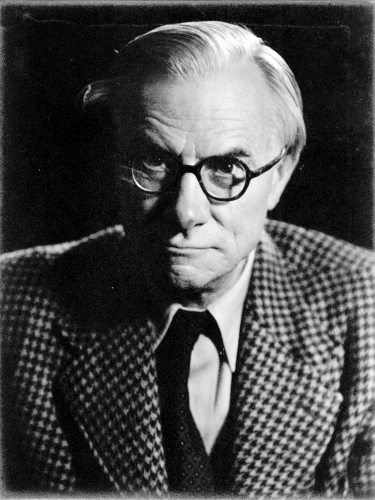

L'école du réalisme est traditionnellement très forte aux États-Unis, à commencer par ses premiers fondateurs : les Américains Hans Morgenthau et George Kennan, et l'Anglais Edward Carr.

Le libéralisme dans les relations internationales

Les libéraux en relations internationales s'opposent à l'école réaliste. Ils s'appuient non pas sur Hobbes et son pessimisme anthropologique, mais sur Locke et sa conception de l'être humain comme une table rase (tabula rasa) et en partie sur Kant et son pacifisme, qui découle de la morale de la raison pratique et de son universalité. Les libéraux en relations internationales croient que les gens peuvent être changés par la rééducation et l'intériorisation des principes des Lumières. C'est d'ailleurs là le projet des Lumières: transformer l'égoïste prédateur en un altruiste rationnel et tolérant, prêt à considérer les autres et à les traiter avec raison et tolérance. D'où la théorie du progrès. Si les réalistes pensent que la nature humaine ne peut être changée, les libéraux sont convaincus qu'elle peut et doit l'être. Mais tous deux pensent que les humains sont d'anciens singes. Les réalistes l'acceptent comme un fait inéluctable (l'homme est un loup pour l'homme), tandis que les libéraux sont convaincus que la société peut changer la nature même de l'ancien singe et écrire ce qu'elle veut sur son "ardoise vierge".

Mais si c'est le cas, l'État n'est nécessaire que pour l'éveil. Ses fonctions s'arrêtent là, et lorsque la société devient suffisamment libérale et civique, l'État peut être dissous. La souveraineté n'a donc rien d'absolu, c'est une mesure temporaire. Et si l'État ne vise pas à rendre ses sujets libéraux, il devient mauvais. Seul un État libéral peut exister, car "les démocraties ne se combattent pas".

Mais ces États libéraux doivent s'éteindre progressivement pour laisser place à un gouvernement mondial. Ayant préparé la société civile, ils s'abolissent eux-mêmes. Cette abolition progressive des États est un progrès inconditionnel. C'est précisément cette logique que l'on retrouve dans l'Union européenne actuelle. Et les globalistes américains, parmi lesquels Biden, Obama, ou le promoteur de la "société ouverte" George Soros, précisent qu'au cours du déroulement du progrès, le gouvernement mondial se formera sur la base des États-Unis et de ses satellites directs - c'est le projet de la ligue des démocraties.

D'un point de vue technique, le libéralisme dans les relations internationales, opposé au réalisme, est souvent appelé "idéalisme". En d'autres termes, les réalistes en relations internationales croient que l'humanité est condamnée à rester telle qu'elle a toujours été, tandis que les libéraux en relations internationales croient "idéalement" au progrès, à la possibilité de changer la nature même de l'homme. La théorie du genre et le posthumanisme appartiennent à ce type d'idéologie - ils sont issus du libéralisme.

Le marxisme dans les relations internationales

Le marxisme est une autre orientation des relations internationales qui mérite d'être mentionnée. Ici, le "marxisme" n'est pas tout à fait ce qui constituait le cœur de la politique étrangère de l'URSS. Edward Carr, un réaliste classique en matière de relations internationales, a démontré que la politique étrangère de l'URSS - en particulier sous Staline - était fondée sur les principes du réalisme pur. Les mesures pratiques de Staline reposaient sur le principe de la pleine souveraineté, qu'il associait non pas tant à l'État national qu'à son "Empire rouge" et à ses intérêts.

Ce que l'on appelle le "marxisme dans les relations internationales" est davantage représenté par le trotskisme ou les théories du système mondial d'Immanuel Wallerstein (photo). Il s'agit également d'une forme d'idéalisme, mais d'un idéalisme posé comme "prolétarien".

Le monde y est considéré comme une zone unique de progrès social, grâce à laquelle le système capitaliste est destiné à devenir global. C'est-à-dire que tout va vers la création d'un gouvernement mondial sous l'hégémonie complète du capital mondial, qui est international par nature. Ici, comme chez les libéraux, l'essence de l'être humain dépend de la société ou, plus précisément, du rapport à la propriété des moyens de production. La nature humaine est donc de classe. La société élimine la bête en lui mais le transforme en un rouage social, entièrement dépendant de la structure de classe. L'homme ne vit pas et ne pense pas, c'est la classe qui vit et pense à travers lui.

Cependant, contrairement au libéralisme dans les relations internationales, les marxistes dans les relations internationales croient que la création d'un gouvernement mondial et l'intégration complète de l'humanité sans États ni cultures ne seront pas la fin de l'histoire. Après cela (mais pas avant, et c'est là la principale différence avec le système soviétique, avec le "stalinisme"), les contradictions de classe atteindront leur point culminant et une révolution mondiale se produira. L'erreur du stalinisme est ici considérée comme la tentative de construire le socialisme dans un seul pays, ce qui conduit à une version de gauche du national-socialisme. Ce n'est que lorsque le capitalisme aura achevé sa mission de destruction des États et d'abolition des souverainetés qu'une véritable révolution prolétarienne internationale pourra se produire. D'ici là, il est nécessaire de soutenir le capitalisme - et surtout l'immigration de masse, l'idéologie des droits de l'homme, toutes les sortes de minorités, et en particulier les minorités sexuelles.

Le marxisme contemporain est principalement pro-libéral, mondialiste et accélérationniste.

Le réalisme dans la théorie d'un monde multipolaire

La question se pose ici de savoir ce qui est le plus proche de la théorie d'un monde multipolaire : le réalisme ou le libéralisme ? Le réalisme ou l'idéalisme ?

Pour rappel, dans cette théorie, le sujet n'est pas l'État-nation bourgeois classique de l'époque moderne (dans l'esprit du système westphalien et de la théorie de la souveraineté de Machiavel-Bodin), mais l'État-civilisation (Zhang Weiwei) ou le "grand espace" (Carl Schmitt). Samuel Huntington a esquissé avec perspicacité un tel ordre mondial multipolaire au début des années 1990. Plusieurs États-civilisations, après avoir mené à bien des processus d'intégration régionale, deviennent des centres indépendants de la politique mondiale. J'ai développé ce thème dans la Théorie d'un monde multipolaire.

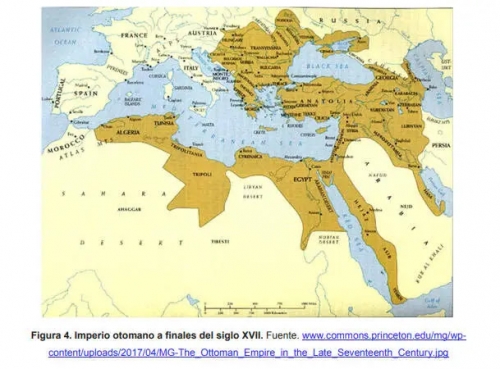

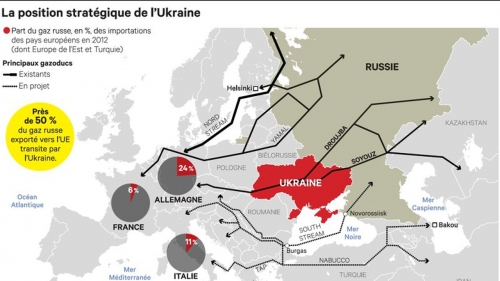

À première vue, la théorie d'un monde multipolaire concerne la souveraineté. Et cela signifie le réalisme. Mais avec une mise en garde très importante : ici, le détenteur de la souveraineté n'est pas seulement un État-nation représentant un ensemble de citoyens individuels, mais un État-civilisation, dans lequel des peuples et des cultures tout entiers sont unis sous la direction d'un horizon supérieur - religion, mission historique, idée dominante (comme chez les eurasistes). L'État-civilisation est un nouveau nom purement technique pour l'empire. Chinois, islamique, russe, ottoman et, bien sûr, occidental. Ces États-civilisations ont défini l'équilibre de la politique planétaire à l'ère précolombienne. La colonisation et la montée en puissance de l'Occident à l'époque moderne ont modifié cet équilibre en faveur de l'Occident. Aujourd'hui, une certaine correction historique est en cours. Le non-Occident se réaffirme. La Russie se bat contre l'Occident en Ukraine pour le contrôle d'une zone liminale de cruciale importance. La Chine se bat pour dominer l'économie mondiale. L'Islam mène un djihad culturel et religieux contre l'impérialisme et l'hégémonie de l'Occident. L'Inde devient un sujet mondial à part entière. Les ressources et le potentiel démographique de l'Afrique en font automatiquement un acteur majeur dans un avenir proche. L'Amérique latine affirme également ses droits à l'indépendance.

Les nouveaux sujets - des États-civilisations et, pour l'instant, seulement des civilisations, qui envisagent de plus en plus de s'intégrer dans des blocs souverains et puissants, les "grands espaces" - sont conçus comme de nouvelles figures du réalisme planétaire.

Mais contrairement aux États-nations conventionnels, créés dans le moule des régimes bourgeois européens de l'ère moderne, les États-civilisations sont déjà intrinsèquement plus qu'un amalgame aléatoire d'animaux agressifs et égoïstes, comme les réalistes occidentaux conçoivent la société. Contrairement aux États ordinaires, un État-civilisation est construit autour d'une mission, d'une idée et d'un système de valeurs qui ne sont pas seulement pratiques et pragmatiques. Cela signifie que le principe du réalisme, qui ne prend pas en compte cette dimension idéale, ne peut s'appliquer pleinement ici. Il s'agit donc d'un idéalisme, fondamentalement différent du libéralisme, puisque le libéralisme est l'idéologie dominante d'une seule civilisation, la civilisation occidentale. Toutes les autres, étant uniques et s'appuyant sur leurs valeurs traditionnelles, sont orientées vers d'autres idées. Par conséquent, nous pouvons qualifier d'illibéral l'idéalisme des civilisations non occidentales montantes, qui forment un monde multipolaire.

Dans la théorie d'un monde multipolaire, les États-civilisations adoptent donc simultanément des éléments du réalisme et du libéralisme dans les relations internationales.

Du réalisme, elles retiennent le principe de la souveraineté absolue et l'absence de toute autorité obligatoire et contraignante au niveau planétaire. Chaque civilisation est pleinement souveraine et ne se soumet à aucun gouvernement mondial. Ainsi, entre les Etats-civilisations, il existe un "chaos" conditionnel, comme dans les théories du réalisme classique. Mais contrairement à ces théories, nous traitons d'un sujet différent - non pas d'un État-nation constitué selon les principes des temps modernes européens, mais d'un système fondamentalement différent basé sur une compréhension autonome de l'homme, de Dieu, de la société, de l'espace et du temps, découlant des spécificités d'un code culturel particulier - eurasien, chinois, islamique, indien, etc.

Un tel réalisme peut être qualifié de civilisationnel, et il n'est pas fondé sur la logique de Hobbes, justifiant l'existence du Léviathan par la nature intrinsèquement imparfaite et agressive des bêtes humaines, mais sur la croyance de grandes sociétés, unies par une tradition commune (souvent sacrée) dans la suprématie des idées et des normes qu'elles considèrent comme universelles. Cette universalité est limitée au "grand espace", c'est-à-dire aux frontières d'un empire spécifique. Au sein de ce "grand espace", elle est reconnue et constitutive. C'est le fondement de sa souveraineté. Mais dans ce cas, elle n'est pas égoïste et matérielle, mais sacrée et spirituelle.

L'idéalisme dans la théorie d'un monde multipolaire

Mais en même temps, nous voyons ici un idéalisme clair. Il ne s'agit pas de l'idéalisme de Locke ou de Kant, car il n'y a pas d'universalisme, pas de notion de "valeurs humaines universelles" qui sont obligatoires et pour lesquelles la souveraineté doit être sacrifiée. Cet idéalisme civilisationnel n'est pas du tout libéral, et encore moins illibéral. Chaque civilisation croit à l'absoluité de ses valeurs traditionnelles, et elles sont toutes très différentes de ce que propose l'Occident mondialiste contemporain. Les religions sont différentes, les anthropologies sont différentes, les ontologies sont différentes. Et la science politique, qui se résume à la science politique américaine, où tout est construit sur l'opposition entre "démocraties" et "régimes autoritaires", est complètement niée. Il y a de l'idéalisme, mais pas en faveur de la démocratie libérale comme "but et sommet du progrès". Chaque civilisation a son idéal. Parfois, il n'est pas du tout similaire à celui de l'Occident. Parfois, il est similaire, mais seulement en partie. C'est l'essence même de l'illibéralisme: les thèses de la civilisation libérale occidentale contemporaine en tant que modèle universel sont rejetées. Et à leur place, chaque civilisation propose son système de valeurs traditionnelles - russe, chinoise, islamique, indienne, etc.

Dans le cas des civilisations d'État, l'idéalisme est associé à une idée spécifique qui reflète les objectifs, les fondements et les orientations de cette civilisation. Il ne s'agit pas seulement de s'appuyer sur l'histoire et le passé, mais d'un projet qui nécessite une concentration des efforts, de la volonté et un horizon intellectuel important. Cette idée est d'une autre nature que le simple calcul des intérêts nationaux, qui limite le réalisme. La présence d'un objectif supérieur (en quelque sorte transcendantal) détermine le vecteur de l'avenir, la voie du développement conformément à ce que chaque civilisation considère comme bon et le guide de son existence historique. Comme dans l'idéalisme libéral, il s'agit de tendre vers ce qui devrait être, ce qui définit les objectifs et les moyens d'avancer dans l'avenir. Mais l'idéal lui-même est ici fondamentalement différent: au lieu de l'individualisme ultime, du matérialisme et de la perfection des aspects purement techniques de la société, que l'Occident libéral cherche à affirmer comme un critère humain universel, reflétant uniquement la tendance historico-culturelle de l'Occident à l'ère postmoderne, chacune des civilisations non occidentales met en avant sa propre forme. Cette forme peut très bien contenir la prétention à devenir universelle à son tour, mais à la différence de l'Occident, les civilisations-états reconnaissent la légitimité des autres formes et en tiennent compte. Le monde multipolaire est intrinsèquement construit sur la reconnaissance de l'Autre, qui est proche et qui peut ne pas coïncider dans ses intérêts ou ses valeurs. Ainsi, la multipolarité reconnaît le pluralisme des idées et des idéaux, les prend en compte et ne dénie pas à l'Autre le droit d'exister et d'être différent. C'est la principale différence entre l'unipolarité et la multipolarité.

L'Occident libéral part du principe que toute l'humanité n'a qu'un seul idéal et qu'un seul vecteur de développement: le vecteur occidental. Tout ce qui est lié à l'Autre et qui ne coïncide pas avec l'identité et le système de valeurs de l'Occident lui-même est considéré comme "hostile", "autoritaire" et "illégitime". Dans le meilleur des cas, il est considéré comme "en retard sur l'Occident", ce qui doit être corrigé. Par conséquent, l'idéalisme libéral dans son expression mondialiste coïncide en pratique avec le racisme culturel, l'impérialisme et l'hégémonie. Les États-civilisations du modèle multipolaire opposent à cet "idéal" leurs propres conceptions et orientations.

Versions de l'idée illibérale

La Russie a traditionnellement tenté de justifier une puissance continentale eurasienne fondée sur les valeurs du collectivisme, de la solidarité et de la justice, ainsi que sur les traditions orthodoxes. Il s'agit là d'un idéal totalement différent. Tout à fait illibéral, si l'on s'en tient à la manière dont le libéralisme occidental contemporain se définit. Dans le même temps, la civilisation russe (le monde russe) possède un universalisme unique, qui se manifeste à la fois dans la nature œcuménique de l'Église orthodoxe et, pendant la période soviétique, dans la croyance en la victoire du socialisme et du communisme à l'échelle mondiale.

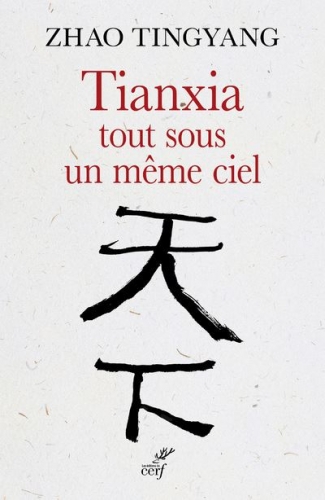

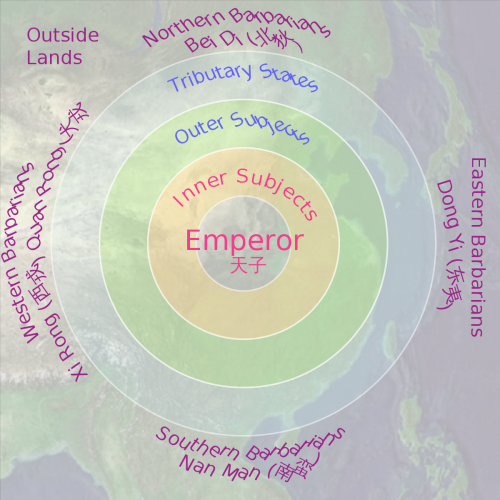

Le projet chinois de Xi Jinping de "communauté d'un avenir commun pour l'humanité" (人類命運共同體) ou la théorie de Tianxia (天下) représente un principe élargi de l'idéal confucéen traditionnel de l'Empire céleste, l'Empire chinois, au centre du monde, offrant aux peuples environnants le code culturel chinois comme idéal éthique, philosophique et sociopolitique. Mais le rêve chinois - tant dans sa forme communiste, ouvertement anti-bourgeoise et anti-individualiste, que dans sa version traditionnellement confucéenne - est très éloigné, dans ses fondements, du libéralisme occidental, et est donc essentiellement illibéral.

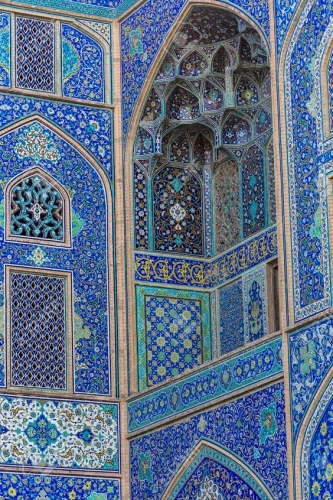

La civilisation islamique a également des principes inébranlables et est orientée vers la propagation de l'islam à l'échelle mondiale, en tant que "dernière religion". Il est normal que cette civilisation fonde son système sociopolitique sur les principes de la charia et sur l'adhésion aux principes religieux fondamentaux. Il s'agit là d'un projet illibéral.

Au cours des dernières décennies, l'Inde s'est de plus en plus tournée vers les fondements de sa civilisation védique - et en partie vers le système des castes (varnas), ainsi que vers la libération des modèles coloniaux de philosophie et l'affirmation des principes hindous dans la culture, l'éducation et la politique. L'Inde se considère également comme le centre de la civilisation mondiale et sa tradition comme l'apogée de l'esprit humain. Cela se manifeste indirectement par la diffusion de formes prosélytes simplifiées de l'hindouisme, telles que le yoga et les pratiques spirituelles légères. Il est évident que la philosophie du Vedanta n'a rien en commun avec les principes du mondialisme libéral. Aux yeux d'un hindou traditionnel, la société occidentale contemporaine est la forme extrême de dégénérescence, de mélange et de renversement de toutes les valeurs, caractéristique de l'âge des ténèbres : Kali Yuga.

Sur le continent africain, des projets civilisationnels propres émergent, le plus souvent sous la forme du panafricanisme. Ils s'appuient sur un vecteur anti-occidental et un appel aux peuples autochtones d'Afrique à se tourner vers leurs traditions précoloniales. Le panafricanisme a plusieurs directions, interprétant différemment l'idée africaine et les moyens de sa réalisation dans le futur. Mais toutes rejettent unanimement le libéralisme et, par conséquent, l'Afrique est orientée de manière illibérale.

Il en va de même pour les pays d'Amérique latine, qui s'efforcent de se distinguer à la fois des États-Unis et de l'Europe occidentale. L'idée latino-américaine repose sur la combinaison du catholicisme (en déclin ou complètement dégénéré en Occident, mais très vivant en Amérique du Sud) et des traditions revivifiées des peuples indigènes. Il s'agit là d'un autre cas d'illibéralisme civilisationnel.

Le choc des civilisations - une bataille d'idées

Ainsi, les idées russes, chinoises et islamiques ont chacune un potentiel universel exprimé de manière distincte. Elles sont suivies par l'Inde, tandis que l'Afrique et l'Amérique latine limitent actuellement leurs projets aux frontières de leurs continents respectifs. Cependant, la dispersion des Africains dans le monde a conduit certains théoriciens à proposer la création, principalement aux États-Unis et dans l'Union européenne, de zones africaines autonomes sur le principe des quilombos brésiliens. La population latino-américaine croissante aux États-Unis pourrait également influencer de manière significative la civilisation nord-américaine et le système de valeurs dominant à l'avenir. En raison de ses fondements catholiques et du lien préservé avec la société traditionnelle, il ne fait aucun doute qu'il entrera tôt ou tard en conflit avec le libéralisme, qui a des racines protestantes et nettement anglo-saxonnes.

Ainsi, la lutte entre un ordre mondial unipolaire et un ordre mondial multipolaire représente un conflit d'idées. D'un côté, le libéralisme, qui tente de défendre ses positions dominantes à l'échelle mondiale, et de l'autre, plusieurs versions de l'illibéralisme, qui s'expriment de plus en plus clairement dans les pays qui composent le bloc multipolaire.

20:13 Publié dans Actualité, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alexandre douguine, réalisme, idéalisme, libéralisme, relations internationales, politique internationalen, philosophie politique, théorie politique, politologie, sciences politiques |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 01 novembre 2023

Les idéologues clés de la diplomatie russo-chinoise

Les idéologues clés de la diplomatie russo-chinoise

Olga Bonch-Osmolovskaya

Source: https://katehon.com/ru/article/klyuchevye-ideologemy-russko-kitayskoy-diplomatii?fbclid=IwAR0z2Oi4AngsvXqDXacDfX-6j1H7rkOBL6UkHmDQIL3eKnRYouTU26uL7H8

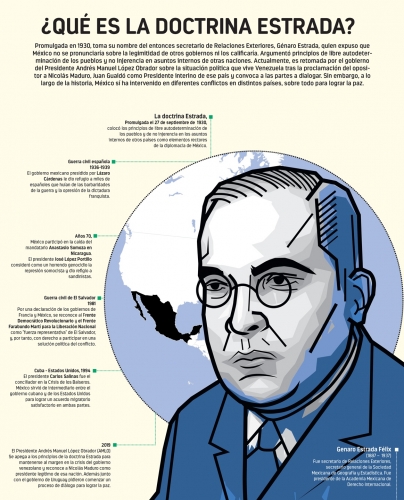

Depuis le 18ème Congrès du PCC (automne 2012), le concept de la diplomatie chinoise moderne a subi des changements significatifs, changeant de cap vers la construction d'une nouvelle "diplomatie de grande puissance d'origine chinoise" (tese dago waijiao 特色大国外交). Il faut tout de suite préciser que la diplomatie est la sphère la plus conservatrice dans l'activité intellectuelle de la Chine en général et du PCC en particulier. Elle a reçu un minimum d'innovations théoriques tout au long de l'histoire chinoise, et c'est à ce titre qu'il est très important de connaître et de comprendre ses racines historiques, son contexte, son vocabulaire et sa base idéologique. Je parlerai plus en détail de ces fondements dans la deuxième partie de l'article.

Lors du 19ème Congrès (2017), les nouvelles qualités suivantes de la diplomatie chinoise ont été annoncées : " omnidirectionnalité/inclusivité " (quanmianwei 全方位), " multi-niveaux " (dotseng 多层次) et " volumétrie " (lithihua 立体化). Sous Xi Jinping, le cap a été mis sur les contributions conceptuelles à la théorie et à la pratique des relations internationales en formant ses propres plateformes de discussion et en lançant ses propres initiatives stratégiques. En outre, cette nature multi-vectorielle et multi-niveaux est évidente dans la nature de la formation du réseau de politique étrangère de la Chine, qui est désormais ciblée : le ministère chinois des affaires étrangères a développé des stratégies pour chaque région du monde et les a présentées sous la forme de documents de programme. En particulier, deux stratégies africaines ont été adoptées en 2006 et 2015. Le 5 novembre 2008, le premier document a été élaboré pour les États d'Amérique latine et des Caraïbes (le deuxième programme a été publié le 24 novembre 2016), le 2 avril 2014 pour les pays européens (une version mise à jour est parue en décembre 2018), et le 13 janvier 2016 pour les États arabes. En janvier 2018, la première édition du Livre blanc "La politique arctique de la Chine" a été publiée [1].