mercredi, 23 février 2022

Le Congo des banques belges : beaucoup d'argent, peu de colons

Le Congo des banques belges: beaucoup d'argent, peu de colons

Source: https://it.insideover.com/storia/

Entre les deux guerres, curieusement (du moins en apparence), la prospérité inattendue du nouvel "empire belge" et les importantes répercussions sur l'économie nationale - en 1936, rien qu'à Anvers, quelque 125.000 personnes travaillaient, directement ou indirectement, dans l'industrie du diamant - laissent l'opinion publique nationale assez indifférente. Insensibles à la propagande des milieux colonialistes ou aux suggestions des médias - on pense au grand succès de Tintin au Congo d'Hergé - la plupart des sujets flamands et wallons du roi Albert restent sceptiques quant au sort de la lointaine possession. Pour la majorité des Belges - tout à fait satisfaits de leur bien-être et uniquement intéressés par les querelles linguistiques et/ou l'affrontement entre les pouvoirs catholique et séculier - le Congo était "une affaire de dynastie, de banques, de trusts" et le rêve de quelques excentriques, donc un problème secondaire, un luxe superflu. Parfois une nuisance.

Ce n'est certainement pas le lieu pour une analyse des nombreuses fragilités et contradictions du royaume, mais nous pensons que l'expérience coloniale est paradigmatique de la complexité de la société belge. Au moment de la terrible crise de 1960, la froideur profonde pour toute hypothèse vaguement "aventureuse" ou impérialiste, l'éloignement et la distance vis-à-vis de la "grande politique", dont la Belgique profonde faisait montre, ont permis au gouvernement de Bruxelles - sans trop de crainte ni de remords - de faire des choix aussi hâtifs que dévastateurs.

Dans son reportage sur la tragédie africaine, Giovanni Giovannini (Congo nel cuore delle tenebre, Mursia 1966) soulignait, avec étonnement, la faiblesse de la présence blanche sur le territoire au moment de l'indépendance : à peine un pour cent de la population totale du pays, une "colonie pour millionnaires". Bien que loin de toute nostalgie fasciste, le journaliste était imprégné, comme toute sa génération, de visions post-Risorgimento et nationales et considérait ces chiffres inconcevables "pour des gens qui, comme nous les Italiens, ont toujours justifié leurs entreprises coloniales par la recherche de terres, où déverser l'excès de leur population, et qui ont gaspillé l'or, la sueur et le sang pour transformer les sables du désert en vignobles".

Bien que dans les années 1960, les lignes du gouvernement colonial aient pu paraître farfelues à un Italien, elles avaient leur propre logique. Préoccupées par la convoitise des grandes puissances, conscientes de la fragilité du dominion et attentives à la stabilité interne, les autorités bruxelloises ont sciemment empêché la formation d'une minorité blanche importante et cohérente, qui aurait pu se montrer capable de s'imposer à la métropole et de diriger - selon les schémas d'apartheid des dominions anglo-saxons ou, pire encore, sous le signe de la multiethnicité lusitanienne - une majorité noire toujours privée de droits politiques. Convaincus d'exorciser ainsi les conflits raciaux et de bloquer toute poussée centrifuge ou autonomiste des "Blancs d'Afrique", les pouvoirs centraux entravent toute hypothèse de migration européenne, limitant les entrées et décourageant toute installation. Au Congo, contrairement à l'Afrique du Sud, à la Rhodésie, à l'Afrique française, portugaise et italienne, il n'y a pas de place pour les pauvres hères turbulents, pour les petits blancs en quête de terre et d'avenir.

Comme Giovannini l'a toujours rappelé, la politique anti-peuplement est mise en œuvre d'une manière irréprochable : "Une première sélection est effectuée sur ceux qui ont l'intention de s'installer dans la colonie en exigeant d'aux qu'ils déposent une caution relativement importante; en outre, ils doivent faire preuve d'un niveau de vie honorable ; ainsi, sont considérés comme indésirables non seulement ceux qui, par manque d'instruction, ne peuvent pas lire ou écrire couramment une langue européenne, mais aussi ceux qui n'ont pas de moyens d'existence suffisants ; et aussi ceux qui ont fait l'objet de poursuites judiciaires ou de condamnations. Le candidat colon doit donc présenter un minimum de garanties prouvées par un certificat médical, un certificat judiciaire, une caution de cinquante mille francs pour le chef de famille et pour chaque enfant de plus de 18 ans et de vingt-cinq mille francs pour l'épouse et pour chaque enfant de 14 à 18 ans".

Le résultat fut, comme l'analyse Guy Vanthemsche, une présence blanche minimale, presque sans importance: "Pendant la période de l'EIC (= Etat Indépendant du Congo), le nombre de Belges au Congo était extrêmement faible, 1500 personnes tout au plus. Après l'annexion, la population a augmenté et a atteint 17.000 habitants en 1930. Après la Seconde Guerre mondiale, la présence s'est accrue: 24.000 en 1947 et 89.000 en 1959. En 1910, la Belgique comptait 7,4 millions d'habitants et 9,1 millions en 1961″.

Le tableau social de la petite communauté belge à la veille de l'indépendance est d'ailleurs intéressant : près de la moitié de la population était composée d'employés de sociétés privées (les grands trusts miniers et les sociétés apparentées), 20% de fonctionnaires coloniaux (en majorité wallons), 15% de missionnaires (en majorité flamands), et seulement les 20% restants étaient des résidents permanents. Dans ce dernier segment, le moins aimé par l'administration, il faut inclure les indépendants, les commerçants, les artisans et les planteurs. En bref, les colons par choix ne s'élevaient même pas à 24.000. Quasiment rien.

La fermeture progressive - face à la croissance limitée de la composante belge - des accès et des permis pour les autres Européens a encore compliqué le tableau (et affaibli la composante blanche déjà insignifiante). En 1957, il ne restait plus au Congo que 5000 Portugais, 3639 Italiens (surtout du Piémont et des Abruzzes), 2800 Grecs (surtout des Israélites rhodiens) et quelques centaines de Français et de Britanniques. En bref, le Congo n'était délibérément pas un pays pour les Blancs.

20:22 Publié dans Belgicana, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : belgicana, belgique, congo, histoire, colonisation |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Karl Polanyi et la destruction du monde par le marché

Karl Polanyi et la destruction du monde par le marché

par Nicolas Bonnal

Le monde moderne a détruit le monde, sa diversité, sa culture, sa tradition, ses civilisations. Ce qu’on appelle diversité aujourd’hui n’est qu’un moyen psy’op et technocratique d’emmerder les autres aux frais du contribuable. La révolution industrielle a commencé à tout détruire et avec elle le capitalisme esclavagiste qui a créé le système mondialiste de la plantation (il revient imposé un peu partout comme on sait).

Un grand historien et économiste qui, en son temps, le remarque est Karl Polanyi dont la pensée fut caricaturée par les pseudo-libéraux. Polanyi est presque un guénonien, et s’il a décrit scientifiquement le monde moderne, il en a bien perçu aussi les conséquences. La grande transformation, c’est bien le monde moderne non ?

A la fin de la Grande transformation, Polanyi écrit donc :

«C’est dans ce processus que certaines tribus indigènes, telles que les Cafres et ceux qui avaient émigré en ville, ont perdu leurs vertus ancestrales et sont devenues une foule immobile, des« animaux semi-domestiques », parmi eux des fainéants, des voleurs et des prostituées - une institution inconnue parmi eux auparavant - qui ne ressemble à rien de plus à la masse de la population paupérisée d'Angleterre vers 1795-1834. "

En synthétisant : les pauvres cafres perdent leurs vertus ancestrales et deviennent comme les autres peuples exploités une foule de voleurs, de traînards, de prostituées, etc., un peu comme les mobs ou le lumpenprolétariat british à la même époque. Poe décrit cette mutation humaine dans l’Homme des foules.

Polanyi oublie l’économie, ajoutant sur le plan qualitatif :

«La dégradation humaine des classes laborieuses sous le premier capitalisme était le résultat d'une catastrophe non mesurable en termes économiques.»

Il parle d’Owen et de ses tentatives de créer, avant Disney et les programmes télé, une culture pour les masses paysannes dépossédées et déplacées :

«Il a lui-même payé les bas salaires et élevé leur statut en leur créant artificiellement un environnement culturel entièrement nouveau.»

Enfin il compare le sort des ouvriers et celui des colonisés, ces pauvres de tous les pays, dont la culture a été désintégrée par le contact avec l’Occident :

«Les vices développés par la masse du peuple étaient globalement les mêmes que ceux caractérisés par des populations colorées dégradées par le contact avec la culture en décomposition: dissipation, prostitution, volage, manque d'épargne et de prévoyance, négligence, faible productivité du travail, manque de respect de soi et endurance. L’extension de l’économie de marché détruisait le tissu traditionnel de la société rurale, la communauté villageoise, la famille, l’ancien régime foncier, les coutumes et les normes qui sous-tendaient la vie dans un cadre culturel ».

La destruction créatrice du monde moderne (lisez les descriptions épouvantées de Tocqueville à Manchester : il parle de labyrinthe infect, d’asile de la misère, de Styx de ce nouvel enfer) est une blague ; le monde moderne est une destruction destructrice (« lumpenprolétariat de tous les pays, unissez-vous par le MC Do et Walt Disney ! »). Voyez ce qui arrive dans ce monde où tout le monde devient obèse, abruti, technophile, sauf une minorité de classe moyenne encore ouverte et cultivée, en voie de paupérisation et de remplacement sur ordre. Polanyi rappelle la destruction culturelle (c’est comme un bois, on le brûle, on plante après des eucalyptus et cela donne les incendies au Portugal et un paysage australien) :

« L’extension de l’économie de marché détruisait le tissu traditionnel de la société rurale, la communauté villageoise, la famille, l’ancien régime foncier, les coutumes et les normes qui sous-tendaient la vie dans un cadre culturel. La protection offerte par Speenhamland n’aggrave la situation. Dans les années 1830, la catastrophe sociale des gens du peuple était aussi complète que celle des Cafres aujourd'hui. »

Polanyi reprend, avec notre lexique franco-latin, un historien noir de la condition afro-américaine :

«Seul un éminent sociologue noir, Charles S. Johnson (photo), a renversé l'analogie entre dégradation raciale et dégradation de classe en l'appliquant cette fois à cette dernière: « En Angleterre, où, soit dit en passant, la révolution industrielle était plus avancée que dans le reste de l'Europe, le chaos social qui a suivi la réorganisation économique radicale a converti les enfants appauvris en «morceaux» que les esclaves africains allaient devenir plus tard ....Les excuses concernant le système de l'enfant-serf étaient presque identiques à celles de l'esclave Commerce"

Je trouve que cet écrivain noir est important qui montre que le problème n’est pas où le système le met (racisme), mais où il ne le met pas (fric). Le capital mondialisé se sert de cette planète comme un champ utilitaire, il élimine les peuples et détruit leurs cultures partout, et puis rien d’autre. Marx décrit au début de la huitième partie de son Capital l’art de liquider la paysannerie écossaise, puis les pêcheurs écossais. Raciste ? Les survivants s’entassent dans les banlieues et ils allument leur télé. C’est l’histoire du monde moderne. Et je trouve que depuis Marx, Tocqueville, ou Poe (et c’est pourquoi je les cite toujours) on n’en parle plus très bien de ce monde moderne. On ne le remet plus assez à sa place avec son capital destructeur et homogénéisateur (et avec l’étatisme qui s’est développé avec, comme l’ont vu aussi Tocqueville, Marx ou Debord, pour nous contrôler, nous exterminer ou nous entuber, nous assister, nous remplacer ou nous entuber – c’est le cas de le dire) ; et bien c’est au moins fait pour une fois.

Sources :

Nicolas Bonnal – Comment les peuples sont devenus jetables (Amazon.fr) ; Chroniques de la Fin de l’Histoire (Amazon.fr)

Marx – Le capital, I, chapitre VIII

Polanyi - La grande transformation (dernières pages)

Tocqueville – Œuvres complètes, 1865, tome VIII, pp.366-367 (archive.org)

https://blogs.mediapart.fr/julien-milanesi/blog/161118/gi...

19:23 Publié dans Actualité, Sociologie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nicolas bonnal, karl polanyi, sociologie, capital |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Harald Neubauer

19:01 Publié dans Hommages | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : harald neubauer, hommage, allemagne |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

La géopolitique de l'Anglosphère et la balkanisation de la Russie

La géopolitique de l'Anglosphère et la balkanisation de la Russie

José Alsina Calvés

Source: http://www.elespiadigital.com/index.php/noticias/geoestrategia/36832-2022-02-17-17-34-48

Ces derniers temps, nous assistons à une formidable offensive idéologique et informationnelle, encouragée par les États-Unis et les centres de pouvoir mondialistes, contre la Russie de Poutine. Les médias répètent inlassablement une série de mantras dans lesquels la Russie actuelle est dépeinte comme un enfer dictatorial, où les "dissidents", les homosexuels et les immigrants sont persécutés. Pour les néolibéraux de droite, la Russie est toujours communiste. Pour les néolibéraux de gauche, la Russie de Poutine est une sorte de réincarnation du "fascisme".

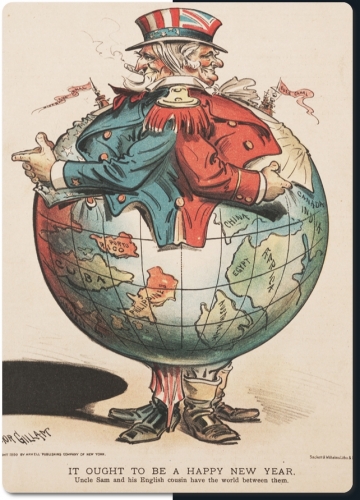

Cependant, cette attitude agressive de Biden n'est pas nouvelle. Depuis des temps immémoriaux, bien avant la révolution communiste, l'Anglo-Empire est en désaccord avec la Russie pour des raisons géopolitiques. La Grande-Bretagne d'abord et les États-Unis (son successeur), en tant que puissances thalassocratiques, ont considéré la Russie comme un ennemi à vaincre, quel que soit le régime politique.

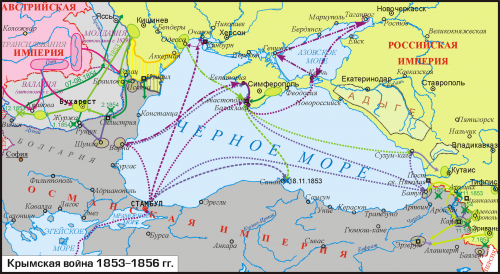

Carte russe des opérations pendant la guerre de Crimée (1853-1856). On voit les avantages des flottes de guerre française et anglaise (et dans une moindre mesure ottomane), qui ont permis de frapper en Crimée et d'intervenir dans la mer d'Azov. La guerre de Crimée a créé d'importants mythes militaires pour les deux puissances occidentales (prise de Sébastopol par les zouaves français, attaque de Balaklava par la cavalerie anglaise, etc.) Moins connues sont les opérations russes dans l'actuelle Roumanie, qui ont été neutralisées par les troupes ottomanes. La principale raison de la défaite russe est le manque de chemins de fer à cette époque pour transporter rapidement les troupes vers les champs de bataille. La situation a radicalement changé lorsque, au début du XXe siècle, le réseau ferroviaire russe a couvert l'ensemble du territoire impérial : d'où l'émergence de la géopolitique de MacKinder (RS).

La guerre de Crimée

La guerre de Crimée est un conflit mené entre 1853 et 1856 par l'Empire russe et le Royaume de Grèce contre une ligue formée par l'Empire ottoman, la France, le Royaume-Uni et le Royaume de Sardaigne. Elle a été déclenchée par la politique britannique, déterminée à empêcher toute influence de la Russie en Europe suite à un éventuel effondrement de l'Empire ottoman, et s'est déroulée principalement sur la péninsule de Crimée, autour de la base navale de Sébastopol. Elle a abouti à la défaite de la Russie, qui a été scellée par le traité de Paris de 1856.

Depuis la fin du XVIIe siècle, l'Empire ottoman était en déclin et ses structures militaires, politiques et économiques étaient incapables de se moderniser. À la suite de plusieurs conflits, elle avait perdu les territoires situés au nord de la mer Noire, y compris la péninsule de Crimée, qui avait été reprise par la Russie. La Russie voulait saper l'autorité ottomane et prendre en charge la protection de l'importante minorité des chrétiens orthodoxes dans les provinces européennes ottomanes. La France et le Royaume-Uni craignaient que l'Empire ottoman ne devienne un vassal de la Russie, ce qui aurait bouleversé l'équilibre politique entre les puissances européennes.

Le Premier ministre britannique Lord Palmerston (tableau, ci-dessus) a été un acteur décisif dans le développement de cette politique anti-russe, qui allait devenir une caractéristique constante de la politique étrangère britannique, poursuivie plus tard au 20e siècle par Halford John Mackinder, l'un des créateurs de la science géopolitique, l'idéologue du traité de Versailles et du soutien britannique aux Russes blancs.

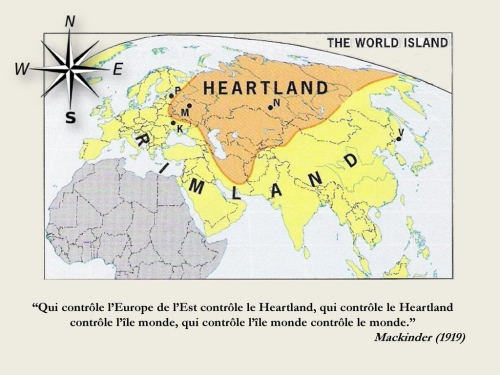

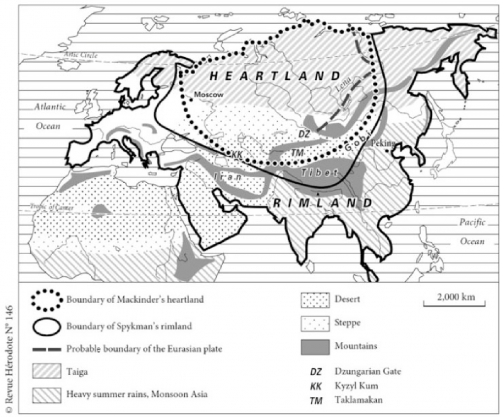

Le "pays-coeur" ou "Heartland"

Le concept géopolitique de Heartland a été introduit par Mackinder [1], et lié à l'existence géographique de bassins endoréiques, c'est-à-dire de grands bassins fluviaux qui se jettent dans des mers fermées (mer Caspienne, mer Noire). Heartland vient des mots anglais heart et land, "terre nucléaire" ou "région-coeur" étant peut-être les traductions les plus proches de l'anglais. Le Heartland est la somme d'une série de bassins fluviaux contigus dont les eaux se jettent dans des masses d'eau inaccessibles à la navigation océanique. Il s'agit des bassins endoréiques de l'Eurasie centrale plus la partie du bassin de l'océan Arctique gelée dans la Route du Nord avec une couverture de glace de 1,2 à 2 mètres, et donc impraticable pendant une grande partie de l'année - à l'exception des brise-glace à propulsion atomique (que seule la Fédération de Russie possède) et des navires similaires [2]. La règle empirique de Mackinder pourrait être utilisée comme règle empirique pour le Heartland.

La règle d'or de Mackinder pourrait être résumée par la phrase suivante: "Celui qui unit l'Europe à ce cœur de la planète dominera le cœur de la planète et donc la Terre". Le Heartland manque d'un centre nerveux clair et peut être défini comme un corps gigantesque et robuste à la recherche d'un cerveau. Étant donné qu'il n'existe aucune barrière géographique naturelle (chaînes de montagnes, déserts, mers, etc.) entre le Heartland et l'Europe, la tête la plus viable pour le Heartland est clairement l'Europe, suivie de loin par la Chine, l'Iran et l'Inde.

La marche de l'humanité européenne au cœur de l'Asie a culminé lorsque la culture grecque a été introduite en Mongolie même : aujourd'hui, la langue mongole est écrite en caractères cyrilliques, d'héritage gréco-byzantin, ce qui signifie que la chute de Constantinople a en fait projeté l'influence byzantine bien plus à l'est que les empereurs orthodoxes n'auraient jamais pu l'imaginer. La tâche de l'Europe ne s'arrête cependant pas là, car seule l'Europe peut entreprendre l'entreprise de transformer le Heartland en un puissant espace clos prophétisé par Mackinder.

Pour approfondir le sujet, il est nécessaire de se familiariser avec la cosmogonie mackinderienne, qui divisait la planète en plusieurs domaines géopolitiques clairement définis.

- L'île du monde est l'union de l'Europe, de l'Asie et de l'Afrique, et ce qui se rapproche le plus, dans les terres émergées, de Panthalassa ou de l'océan universel. Au sein de l'île du monde se trouve l'Eurasie, la somme de l'Europe et de l'Asie, une réalité d'autant plus distincte de l'Afrique depuis l'ouverture du canal de Suez en 1869, qui a permis à la puissance maritime d'envelopper les deux continents.

- Le Heartland n'a plus besoin d'être présenté. La théorie mackinderienne suppose que le Heartland est une réalité géographique au sein de l'Île du Monde, tout comme l'Île du Monde est une réalité géographique au sein de l'Océan Mondial.

- Le Rimland, également appelé Croissant intérieur ou Croissant marginal, est une immense bande de terre entourant le Heartland et constituée des bassins océaniques qui y sont rattachés. La Panthalassie, les Balkans, la Scandinavie, l'Allemagne, la France, l'Espagne et la majeure partie de la Chine et de l'Inde se trouvent dans le Rimland.

- Le Croissant extérieur ou insulaire est un ensemble de domaines d'outre-mer périphériques, séparés du Croissant intérieur par des déserts, des mers et des espaces glacés. L'Afrique subsaharienne, les îles britanniques, les Amériques, le Japon, Taiwan, l'Indonésie et l'Australie font partie du Croissant extérieur.

- L'océan Méditerranéen (Midland Ocean) est la Heartsea de la puissance maritime. Mackinder a défini l'océan Méditerranéen comme la moitié nord de l'Atlantique plus toutes les zones maritimes affluentes (Baltique, baie d'Hudson, Méditerranée, Caraïbes et golfe du Mexique). Rappelons que les plus grands bassins fluviaux du monde sont ceux qui se jettent dans l'Atlantique - viennent ensuite ceux de l'Arctique et seulement en troisième position viennent les bassins du Pacifique.

Notez que ces idées géopolitiques ont guidé la politique étrangère et la stratégie britanniques. Lors de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale, la diplomatie britannique a réussi à empêcher une alliance germano-russe qui aurait uni l'Europe au Heartland. En effet, Mackinder, loin d'être un simple intellectuel, était un homme profondément engagé dans la diplomatie et la politique étrangère britanniques. Il était l'un des idéologues du traité de Versailles, qui visait à la neutralisation politique et militaire de l'Allemagne. Il était également l'un des idéologues du soutien britannique aux Russes blancs dans leur lutte contre les bolcheviks. L'objectif était de morceler la Russie en une série de petits États féodaux liés à l'Empire britannique, mais la victoire des bolcheviks a contrecarré ce plan.

La guerre civile russe (1917-1923)

Bien que cette guerre civile soit un conflit interne, la géopolitique et les liens conflictuels avec les puissances étrangères ont joué un rôle considérable [3]. Les Rouges (bolcheviks) ont combattu les Blancs. Le bloc bolchevique avait une identité idéologique, politique et géopolitique claire. Ils étaient marxistes, défendaient la dictature du prolétariat et, géopolitiquement, ils étaient orientés vers l'Allemagne et contre l'Entente (Angleterre, France, USA).

En revanche, le bloc blanc n'était pas uniforme, ni sur le plan idéologique ni sur le plan politique. Il allait des socialistes révolutionnaires aux monarchistes tsaristes, mais géopolitiquement, il avait plutôt tendance à favoriser une alliance avec la France et la Grande-Bretagne. Seuls de petits segments de ce mouvement ont maintenu une orientation pro-allemande, comme ce fut le cas du chef cosaque Krasnov et de l'Armée du Nord.

Mackinder, le théoricien en chef du soutien britannique aux Blancs, était convaincu que la disparité de ce bloc conduirait, en cas de victoire, à une segmentation de la Russie en petits États, puisque chaque général ou seigneur de guerre s'érigerait finalement en fondateur d'un nouvel État. La stratégie britannique pour le démembrement de la Russie a suivi, étape par étape, celle employée en Amérique latine après l'indépendance gagnée contre l'Espagne. Elle y est parvenue, et ce qui aurait pu être un grand plateau continental a été démembré en d'innombrables petits États en désaccord les uns avec les autres.

Ce ne fut pas le cas en Russie. La victoire des bolcheviks a frustré les prétentions anglaises. Mackinder était bien conscient qu'après cette victoire, l'URSS deviendrait une grande puissance, ce qu'elle a fait.

Après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont pris le relais de la Grande-Bretagne en tant qu'avant-garde de l'Anglo-Empire. La guerre froide n'était pas seulement (mais aussi) une confrontation entre le capitalisme libéral, représenté par les États-Unis (et ses alliés, l'Angleterre, la France et l'Allemagne), et le socialisme marxiste ou le vrai communisme, représenté par l'URSS. La composante géopolitique était également très importante.

Effondrement de l'URSS

Les changements en URSS ont commencé avec l'ascension de Gorbatchev au poste de secrétaire général du PCUS. La situation qu'il a trouvée en accédant à cette très haute fonction n'était pas bonne. La défaite et l'humiliation en Afghanistan planaient sur la société soviétique. Le train social, économique et idéologique commençait à cafouiller. L'économie souffrait des dépenses militaires et de l'inefficacité de l'État absolu. La vision marxiste du monde avait perdu tout son attrait, et même les partis communistes occidentaux se dissociaient (du moins aux yeux de la galerie) de l'URSS et proclamaient leur "eurocommunisme".

Gorbatchev a dû prendre position sur la stratégie future de l'URSS, ce qu'il a fait en adoptant les théories de la convergence [4] comme base et a commencé à approcher le monde occidental en lui proposant des concessions unilatérales. Cette politique, appelée perestroïka, reposait sur l'hypothèse que l'Occident devait répondre à chaque concession par des mesures similaires en faveur de l'URSS. Ce n'était manifestement pas le cas.

La perestroïka était une concaténation d'étapes vers l'adoption de la démocratie parlementaire, du marché, de la glasnost (transparence) et l'expansion des zones de liberté civique. Mais dans les pays du bloc de l'Est et à la périphérie de l'URSS elle-même, ces changements ont été perçus comme des manifestations de faiblesse et des concessions unilatérales à l'Ouest. Des mouvements sécessionnistes ont émergé dans les républiques baltes, en Géorgie et en Arménie.

Après la tentative de coup d'État ratée de 1991, menée par les secteurs les plus conservateurs du PCUS, l'ascension de Boris Eltsine était imparable. Le 8 décembre 1991, il rencontre les présidents de Biélorussie et d'Ukraine dans la forêt de Bialowieza, où un accord est signé sur la création d'une Communauté d'États indépendants, ce qui signifie, de facto, la fin de l'existence de l'URSS. À partir de ce moment, cependant, un processus s'est enclenché qui menaçait non pas l'existence de l'URSS, qui s'était déjà éteinte, mais celle de la Russie elle-même.

Il semblait que le rêve de Mackinder était sur le point d'être mis en pratique. L'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, le Belarus, l'Ukraine, la Moldavie, l'Arménie, la Géorgie, l'Azerbaïdjan, certaines régions du sud de la Russie et le Daghestan ont entamé leur processus d'indépendance. La déclaration d'Eltsine à Ufa le 6 août 1990 est entrée dans l'histoire : "Prenez autant de souveraineté que vous pouvez en avaler". Les nouvelles républiques ont fait appel (bien sûr !) au droit des peuples à l'autodétermination. Ainsi, par exemple, la constitution de la République de Sakha-Yakoutie, adoptée le 27 avril 1992, déclare "Un gouvernement souverain, démocratique et légal, fondé sur le droit du peuple à l'autodétermination".

La politique nationale de la Fédération de Russie elle-même a été établie par Ramzan Abdulatipov [5] et Valery Tishkov [6], qui étaient tous deux de fervents partisans de la transformation de la Fédération en une confédération, avec séparation complète des républiques nationales.

Le conflit en Tchétchénie a eu un impact particulier. Depuis 1990, sous le couvert des tendances autodestructrices à l'œuvre en Russie, divers mouvements nationalistes ont vu le jour, notamment le Congrès national du peuple tchétchène, dirigé par Dzhondar Dudayev, un ancien général de l'armée de l'air soviétique. Le 8 juin 1991, Dudayev a proclamé l'indépendance de la Tchétchénie, déclenchant un long conflit armé, qui a été compliqué par l'intervention du fondamentalisme islamique.

La réaction

Face à tous ces événements, de larges secteurs de l'opinion publique russe ont commencé à réaliser que les politiques d'Eltsine menaient à la destruction de la Russie. À tout cela s'ajoutait un énorme chaos économique, qui avait plongé la majorité de la population dans la misère, tandis que quelques oligarques s'étaient enrichis grâce à des privatisations sauvages. En septembre et octobre 1993, une révolte éclate, avec le Soviet suprême (parlement) lui-même au centre de l'insurrection. Le 4 octobre, des unités militaires fidèles à Eltsine mettent fin à la révolte en bombardant le Soviet suprême.

Les forces politiques qui se sont unies contre Eltsine sont très diverses : communistes, nationalistes et partisans de la monarchie tsariste orthodoxe. Mais ils ont tous un point commun : la défense de la souveraineté de la Russie et de l'eurasisme. C'est cette coalition de forces qui soutiendra l'émergence de Vladimir Poutine et la renaissance de la Russie. Mais ça, c'est une autre affaire.

NOTES

[1] Dans son ouvrage Le pivot géographique de l'histoire publié en 1904.

[2] Alsina Calvés, J. (2015) Aportaciones a la Cuarta Teoría Política. Tarragone, Ediciones Fides, pp. 110-112.

[3] Douguine, A. (2015) La dernière guerre mondiale des îles. La géopolitique de la Russie contemporaine. Tarragone, Ediciones Fides, p. 38.

[4] Théories apparues entre 1950 et 1960 (Sorokin, Gilbert, Aron) selon lesquelles, avec le développement de la technologie, les systèmes capitalistes et socialistes formeraient un groupe de plus en plus proche, c'est-à-dire qu'ils auraient tendance à converger.

[5] Président de la Chambre des nationalités.

[6] Président du Comité d'État de la Fédération de Russie sur les nationalités.

18:59 Publié dans Actualité, Géopolitique, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : russie, anglosphère, empire britannique, impérialisme américain, géopolitique, politique internationale, halford john mackinder |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

À la mémoire de l'académicien Igor Rostislavovich Shafarevich

À la mémoire de l'académicien Igor Rostislavovich Shafarevich (Chafarevitch)

par Arkady Minakov

Source: https://www.geopolitica.ru/article/pamyati-akademika-igorya-rostislavovicha-shafarevicha

Le 19 février 2022, cela fera cinq ans qu'Igor Rostislavovitch Shafarevich est décédé. Il était sans aucun doute l'une des figures clés de la société russe du dernier tiers du XXe siècle et du début du XXIe siècle.

On ne peut pas dire que son nom soit peu connu de nos jours, mais peu de choses sont dites et écrites à son sujet dans l'espace public. Il y a de très bonnes raisons politiques à cela, pour lesquelles la figure de Shafarevich dans les années 1980 a été négativement mythifiée et tabouisée dans les médias libéraux.

Shafarevich est né le 3 juin 1923 à Zhytomyr. Son père, Rostislav Stepanovich, est diplômé du département de physique et de mathématiques de l'université d'État de Moscou et a travaillé comme professeur de mécanique théorique. Shafarevich se souvient : "L'origine de mon père n'est pas très claire. C'est-à-dire qu'il est lui-même originaire de Zhytomyr, mais d'où viennent ses parents - pas très clair pour moi. La racine "Shafar" elle-même figure dans le dictionnaire des racines slaves du Sud ou slaves de l'Ouest. J'ai rencontré un tel nom de famille dans des références à un auteur polonais, et on le trouve également en Serbie. Selon les rumeurs familiales, mon grand-père venait de Serbie. Cette conclusion est tirée d'abord du fait qu'il était orthodoxe (il était sacristain dans une église), et ensuite qu'il venait de l'Ouest : il parlait russe avec un accent. Et quel autre Occident orthodoxe y a-il? ...".

Sa mère, Yulia Yakovlevna, philologue de formation, ne travaillait pas la plupart du temps. Son père était le directeur de la succursale de la ville d'une banque d'État. Shafarevich se souvient : "C'était une occupation très dangereuse, car les premières troupes qui arrivaient prenaient tout l'or, et les suivantes exigeaient qu'il le donne. Plusieurs fois, il a été emmené au peloton d'exécution".

Certaines des terribles réalités des années post-révolutionnaires se sont fermement ancrées dans l'esprit du garçon : "... j'ai assisté à la tragédie de la paysannerie russe. Mes parents louaient la moitié d'une cabane de paysans en été au lieu d'une datcha (et les paysans déménageaient dans l'autre moitié). Elle se trouvait non loin de la ville actuelle de Pushkino. Le village s'appelait Kuronovo. Il n'existe plus - le terrain sur lequel il se trouvait a été inondé par le réservoir. Je me souviens que des choses étranges se sont produites lors de la construction du réservoir. Pendant la journée, mes amis et moi jouions aux raiders cosaques sur la rive, en nous cachant dans les buissons, et le soir, des personnes qui me semblaient énormes, à moi, un enfant, en raison de la différence de taille, ont été conduites dans les buissons. Des chiens aboyeurs les gardaient. Je n'ai pas communiqué avec eux, j'ai juste vu cette image d'une masse sombre s'étendant devant notre maison".

Les parents de Shafarevich lui ont donné une excellente éducation, il connaissait plusieurs langues et était extrêmement cultivé pour son âge. Déjà dans sa maturité, il a dressé une liste de vingt livres, qui lui ont fait "la plus grande impression". Parmi eux figuraient les byliny russes, les contes d'Afanasiev, des frères Grimm, Le Prométhée enchaîné et les Euménides d'Eschyle, l'Histoire d'Hérodote, le Faust de Goethe, Pouchkine et Dostoïevski. Ces livres lui ont très probablement été lus lorsqu'il était enfant.

Le cercle de lecture de Shafarevich s'est considérablement enrichi d'ouvrages de fiction moderne, d'ouvrages historiques, philologiques et philosophiques : des livres de Soljenitsyne (Un jour dans la vie d'Ivan Denisovitch, Le Pavillon des cancéreux, L'Archipel GULAG), des "rednecks" de V.I. Belov ("Kanun") et autres. I. Belov ("Eve"), V. G. Raspoutine ("Adieu à la mère"), études de la mythologie, de la littérature et de la culture russes anciennes, ouvrages sur l'histoire de la société occidentale et russe. Une place spéciale dans cette liste a occupé les livres des penseurs conservateurs russes I.A. Ilyin "Sur la monarchie et la république" et "Nos tâches" ; I.L. Solonevich "Narodnaya Monarchiya", L.A. Tikhomirov "L'État monarchique".

À l'école, Shafarevich a développé un intérêt très profond pour l'histoire (il avait même l'intention de devenir historien, mais a ensuite considéré à juste titre que dans l'URSS extrêmement idéologisée, l'étude professionnelle de l'histoire entraînerait un coût moral et intellectuel trop important). Finalement, il a opté pour les mathématiques.

Dès l'âge de treize ans, il suit le programme scolaire en mathématiques, puis le programme de la faculté de mécanique et de mathématiques de l'université d'État de Moscou, où il passe ses examens externes. En huitième année, le jeune homme phénoménalement doué a suscité l'intérêt des professeurs du MGU (B. K. Delaunay), et en neuvième année, Igor Shafarevich a commencé des travaux de recherche en algèbre et en théorie des nombres. Après avoir quitté l'école, il est accepté en dernière année de la faculté de mécanique et de mathématiques et obtient son diplôme en 1940, à l'âge de 17 ans. Shafarevich a soutenu sa thèse de doctorat à l'âge de 19 ans et sa thèse de doctorat à l'âge de 23 ans. Il a rejoint la faculté du département de mécanique et de mathématiques de l'Université d'État de Moscou en 1944, et à partir de 1946, il a intégré le personnel de l'Institut mathématique Steklov (MIAN). Il a supervisé la soutenance de plus de trois douzaines de thèses de doctorat. En 1958, Shafarevich a été élu membre correspondant de l'Académie des sciences de l'URSS et en 1991, il a été élu membre de l'Académie des sciences de Russie. Il a reçu le prix Lénine en 1959 pour la découverte de la loi générale de réciprocité et pour avoir résolu le problème inverse de la théorie de Galois. Les principaux travaux de Shafarevich portaient sur l'algèbre, la théorie des nombres et la géométrie algébrique. Il était l'un des mathématiciens les plus connus de notre époque, et membre des principales académies et centres scientifiques étrangers.

Shafarevich percevait les mathématiques comme "une belle symphonie se poursuivant sans fin", et l'opportunité de s'y évader du monde des dictats idéologiques, son "sens et sa beauté l'ont amené à réaliser le but religieux de la connaissance du monde". Lors d'une conférence prononcée à l'occasion de la remise du prix Heinemann en 1973 à l'Académie de Göttingen, Shafarevich a particulièrement insisté sur la relation entre la religion et les mathématiques, accordant une nette priorité à la religion : "Ce n'est pas la sphère la plus basse en comparaison, mais la plus haute de l'activité humaine - la religion - qui peut donner un but aux mathématiques. <...> Les mathématiques ont été formées en tant que science au 6e siècle avant J.-C. dans l'union religieuse des Pythagoriciens et faisaient partie de leur religion. Les mathématiques avaient un objectif clair : c'était un moyen de fusionner avec le divin en comprenant l'harmonie du monde exprimée dans l'harmonie des nombres. <...> Je voudrais exprimer l'espoir que, pour la même raison, il peut maintenant servir de modèle pour la solution du principal problème de notre époque : trouver un but religieux plus élevé et le sens de l'activité culturelle de l'humanité.

En l'absence d'un objectif religieux supérieur, toute l'activité scientifique de l'humanité ne mène qu'à la destruction globale.

Cependant, ce ne sont pas seulement ses succès en mathématiques qui ont rendu Shafarevich célèbre dans le pays et dans le monde. En tant que mathématicien, il reste connu d'un cercle relativement restreint de professionnels. Son activité sociale et politique dans le cadre du mouvement dissident, qui a vu le jour en URSS à cette époque, lui a apporté une notoriété incommensurable. Dès 1955, il a signé la "Lettre des trois cents" adressée au Comité central du Parti communiste de l'Union soviétique en solidarité avec la protestation des biologistes contre Lyssenko. En 1968, il a signé une lettre collective pour défendre le militant dissident des droits de l'homme A.S. Yesenin-Volpin, qui était emprisonné dans un hôpital psychiatrique. Et dès la fin des années 1960, Shafarevich devient l'un des leaders du mouvement dissident, rejoignant le "Comité des droits de l'homme en URSS" organisé par A.D. Sakharov, créé fin 1970, où il fait de la protection des droits des croyants l'un des thèmes principaux. Shafarevich occupait une position particulière au sein du Comité : "J'étais membre du Comité, mais j'étais irrité par le manque de direction dans ses activités. Il me semblait inutile d'étudier la situation des droits de l'homme en URSS, et non de se battre pour eux. J'ai rédigé un rapport sur l'état des religions en URSS. En préparant le rapport, j'ai souligné que la persécution anti-religieuse se produit dans tous les pays socialistes, sans exception. Partout où le socialisme s'est manifesté, que ce soit en Albanie, en Chine, partout les mêmes événements ont eu lieu : persécution de toute confession existante, persécution des croyants, quelle que soit leur croyance. Cela m'a fait réfléchir à la nature du socialisme lui-même.

Shafarevich a exposé sa vision du socialisme, remarquable par la profondeur et la clarté de sa compréhension, dans un court article intitulé "Socialisme", publié dans la collection "De sous les rochers", conçue par lui et A.I. Solzhenitsyne comme une sorte de continuation des célèbres collections "Jalons" et "De profondeur". Shafarevich a présenté le socialisme comme une conséquence des grandes crises vécues à plusieurs reprises par l'humanité. Le socialisme en tant que théorie et pratique est une manifestation du désir d'autodestruction de l'humanité, du Néant ; il est hostile à l'individualité, relègue l'homme au niveau des détails d'un organisme étatique et cherche à détruire les forces qui soutiennent et renforcent la personne humaine : la religion, la culture, la famille, la propriété individuelle.

Immédiatement après l'arrestation et la déportation hors d'URSS de son co-auteur Soljenitsyne en février 1974, Shafarevich a écrit des lettres ouvertes pour défendre l'écrivain. Il a été renvoyé de l'université d'État de Moscou en 1975 et n'y a plus enseigné depuis. Cependant, il n'a pas été touché par de graves représailles à cette époque. La situation s'est aggravée lorsqu'en 1982, il a laissé le manuscrit de son essai "Russophobie", écrit en 1980, partir en "samizadat" : "Les vrais problèmes ont commencé lorsque j'ai écrit 'Russophobie'. ... J'ai écrit de nombreux ouvrages, mais c'est celui-là qui est vraiment célèbre. L'homme de la rue, si vous lui demandez qui est Shafarevich, serait capable d'associer mon nom exclusivement à cette œuvre.

Shafarevich lui-même pense que la principale chose qu'il a faite dans cet essai a été de généraliser le concept de "petites gens", qui a été introduit pour la première fois par l'historien français Augustin Cochin, qui a analysé la situation des cercles intellectuels en France avant la révolution de 1789 : "Cochin a décrit comment les "salons" français ont préparé la révolution. Elle a été réalisée par des personnes unies par un sentiment commun, à savoir le mépris et la haine de leur propre pays et de leur culture. Ils niaient toutes ses réalisations, considéraient la France et les Français comme quelque chose de peu de valeur par rapport à d'autres nations qui, selon eux, avaient remporté de grands succès, et insistaient sur le fait que seul un renversement radical dans tous les domaines de la vie ferait de la France "une partie de l'humanité éclairée". Les conséquences de leurs activités étaient terribles."

Shafarevich a suggéré qu'un tel phénomène - une "petite nation" - apparaît en période de crise majeure dans n'importe quel pays, qu'il s'agit d'une sorte de phénomène mondial. En tant que "petit peuple", Shafarevich voyait les sectes calvinistes protestantes en Angleterre pendant la Révolution anglaise du XVIIe siècle, les "illuminati" et les "encyclopédistes" en France à la veille de 1789, les "Hégéliens de gauche" en Allemagne, qui ont ouvert la voie à l'émergence du marxisme et de l'anarchisme, les nihilistes russes des années 1860 et 70... Ce sont ces minorités religieuses et idéologiques qui ont formé le noyau de la "contre-élite" et ont été la cause et le moteur de tous les grands cataclysmes sociaux qui se sont abattus sur les pays susmentionnés.

Le "petit peuple", dans l'interprétation de Shafarevich, n'est pas un courant national à proprement parler, car il pourrait inclure des représentants de différentes ethnies et nationalités. Cependant, à la veille des révolutions de 1905-1907 et de 1917 en Russie, ainsi que plus tard en URSS dans les années 1970 et 1980, "un certain courant de nationalisme juif" a joué un rôle majeur dans le "petit peuple".

C'est cette disposition qui a provoqué un grave conflit dans le mouvement social de l'époque, car dans la perception du camp dissident-libéral, elle permettait d'interpréter la "russophobie" comme un vulgaire pamphlet antisémite.

Au même moment, le KGB, alors dirigé par Yuri Andropov, a commencé à répandre des rumeurs sur l'arrestation possible du scientifique. Le début des années 1980 a été marqué par les arrestations et la persécution d'un certain nombre de membres du "Parti russe" de l'époque. Shafarevich se souvient de cette époque comme suit :

"Un document sur ce sujet est maintenant connu - la lettre d'Andropov au Politburo... Andropov y parle de certains "Russes" dangereux, qui sont apparus à la place de défenseurs des droits de l'homme vaincus. C'est à ce moment-là que la chasse aux personnes d'"obédience russe" a commencé. Ainsi, en 1982, L.I. Borodin a été arrêté. D'ailleurs, alors que l'enquête était déjà terminée, on lui a dit : "Votre sort est scellé. Voulez-vous savoir qui sera le prochain ? Shafarevich." Il a raconté cela à l'avocat, ce dernier à sa femme, sa femme à moi".

Néanmoins, Shafarevich n'a pas été arrêté, bien que la réaction à ce livre La russophobie soit encore tangible : sa femme a été suspendue de son enseignement à l'Institut d'ingénierie et de physique, et son fils n'a pas été admis au département de physique de l'Université d'État de Moscou.

Le conflit s'est particulièrement intensifié après la publication de l'essai en 1989 dans le journal "pseudo-romantique" Nash sovremennik. Des lettres collectives de protestation signées par Y. N. Afanas'ev, A. D. Sakharov, D. S. Likhachev, des mathématiciens américains, etc. se sont coalisés contre Shafarevich. En 1992, l'Académie nationale des sciences des États-Unis a appelé Shafarevich à refuser volontairement de devenir membre de l'Académie, car il n'existe aucune procédure d'expulsion de l'Académie (en 2003, Shafarevich l'a lui-même quittée en signe de protestation contre l'agression américaine contre l'Irak).

À partir de la fin des années 1980, Shafarevich a participé sporadiquement aux initiatives politiques et culturelles du mouvement national-patriotique alors naissant : on connaît sa participation symbolique à des organisations telles que l'Union nationale russe, l'Assemblée du peuple russe, le Front du salut national, le Parti démocratique constitutionnel-Parti de la liberté du peuple et le Centre panrusse de la droite nationale. Il a également contribué pendant un certain temps à des publications telles que le journal Den et le magazine Nash sovremennik.

Cependant, dans les années 1990 et au cours de la première décennie des années 2000, Shafarevich a joué son principal rôle public non pas en tant qu'homme politique, ce qu'il n'a jamais été, mais en tant qu'auteur d'interviews, d'articles et de livres, sans lesquels l'autodéfinition idéologique d'une partie du mouvement national conservateur moderne n'aurait pas été possible. Parmi eux, l'article "Deux routes vers un même précipice" mérite une mention spéciale, dans lequel le socialisme et le capitalisme sont considérés comme les hypostases d'une seule et même civilisation, dans laquelle tout ce qui est organique et naturel est étranger, tout est remplacé par un mécanisme complètement artificiel, où le rythme de travail et le style de vie sont subordonnés à la technologie, où tout est standardisé et unifié : la langue, les vêtements, les bâtiments.

Une telle civilisation est exceptionnellement productive à certains égards, comme sa capacité à nourrir sa population, à générer de l'énergie, à produire des armes de destruction massive, à contrôler et à manipuler la conscience de masse, etc. Mais cette civilisation, qui détruit activement la nature et supprime tous les aspects organiques et traditionnels de la vie, porte les germes de sa propre disparition, réduisant l'homme au plus bas niveau, celui de son essence animale. Cela doit inévitablement conduire à une crise spirituelle, démographique et écologique mondiale. La différence entre le mode de "progrès" occidental et le socialisme est que le premier est plus "doux" et repose davantage sur la manipulation de la conscience de masse, tandis que le second s'appuie incomparablement plus sur la violence directe et la coercition. Shafarevich a essentiellement appelé à la recherche d'une "troisième voie" qui mobiliserait l'expérience de toutes les formes de vie plus organiques pour surmonter la crise menant à la disparition de l'humanité.

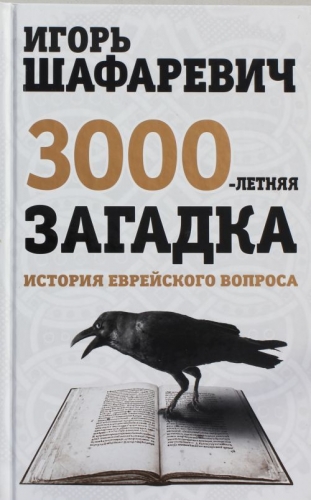

La dernière œuvre majeure de Shafarevich est le traité "L'énigme des trois mille ans", consacré à la question juive, qu'il a écrit pendant vingt-cinq ans (c'est-à-dire depuis 1977).

L'idéologie de la "troisième voie", partagée par presque tous les courants conservateurs en Russie, a été développée en son cœur dans les écrits de Shafarevich, à commencer par son article programme "Deux routes vers un précipice" (1989). Le terme "russophobie", l'un des premiers utilisés par F.I. Tyutchev, a pris racine grâce à Shafarevich, d'abord dans le discours national-patriotique, et depuis environ 2014, il est fermement ancré dans la rhétorique officielle.

Shafarevich est décédé le 19 février 2017 et a été enterré au cimetière de Troekurovsky. En dépit de sa renommée nationale et internationale et de son prestige extrêmement élevé dans le milieu patriotique, dont certains avaient à cette époque réussi à s'engager de manière constructive avec l'establishment, il n'y a pas eu de condoléances de la part des autorités suprêmes, ni de reportages sur sa mort sur les chaînes de télévision centrales.

Principaux travaux de I.R. Shafarevich :

Shafarevich I. R. Socialism / I. R. Shafarevich // From under the boulders : a collection of articles. - M. : Paris : YMCA-PRESS, 1974. - С. 29-72.

Shafarevich I. R. Russophobia / I. R. Shafarevich. Œuvres complètes : en 6 vol. - Moscou : Institut de la civilisation russe, 2014. - VOL. 2 - P. 273-395.

Shafarevich I. R. Two roads to one precipice / I. R. Shafarevich. Collection complète des œuvres : en 6 volumes. - Moscou : Institut de la civilisation russe, 2014. - VOL. 2. - P. 3-54.

16:45 Publié dans Hommages | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hommage, igor r. chafarevitch, russie, mathématiques, sciences, dissidence soviétique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook