lundi, 29 août 2022

La Realpolitik veut la paix

La Realpolitik veut la paix

Markku Siira

Source: https://markkusiira.com/2022/08/26/reaalipoliittista-retoriikkaa-rauhasta/

"La cession de territoires par l'Ukraine à la Russie pourrait à l'avenir s'avérer nécessaire pour la paix", déclare Ilmari Käihkö, professeur associé de sciences militaires et chercheur invité à l'Institut Alexander.

Käihkö fait partie des "pro-Ukrainiens" universitaires qui attendaient que l'Occident fasse "dégénérer la situation". Maintenant que les réalités s'installent, et que la guerre massive de l'information menée par l'Occident n'aide en rien sur la ligne de front, la rhétorique commence à changer.

Une "paix de compromis" est, selon Käihkön, "la seule option", car sans "aide occidentale significative", il est inutile d'espérer une victoire militaire sur la Russie.

Même dans la "guerre d'usure" actuelle, la Russie n'est pas sans munitions, malgré les fake news de l'Occident. En fait, il se plaint que "nous n'avons pas assez pour donner à l'Ukraine indéfiniment".

Le front des sanctions de l'Europe pourrait déjà vaciller sous les prochains frimas de l'hiver, "lorsque les effets de la guerre sur l'économie de l'énergie commenceront à se concrétiser" et que les citoyens de la zone euro se rendront compte qu'agiter de bons drapeaux bleus et jaunes ne réchauffera pas leurs foyers. Selon Käihkön, "le temps est du côté de la Russie".

Käihkö rationalise déjà les solutions futures, car la démographie se heurte aussi au mur : l'Occident a voulu combattre la Russie jusqu'au dernier Ukrainien et maintenant il y a déjà une pénurie de soldats.

Il y a aussi la question de l'économie, car "la guerre coûte très cher" ; il faudrait produire du matériel en permanence, mais les pays de l'euro n'ont pas la "capacité productive ou économique" pour le faire. La Russie, en revanche, dispose encore de suffisamment d'équipements et, par exemple, de munitions suffisantes pour son artillerie.

Bien que le président Zelenskyi ait formulé des menaces presque quotidiennement au journal télévisé finlandais, aucune "contre-attaque" ukrainienne ne semble se profiler. Käihkö évoque des "ressources insuffisantes" et laisse entendre qu'"il n'existe pas d'informations précises sur le nombre de soldats ukrainiens tués pendant la guerre". Il ne fait aucun doute que le chiffre pourrait être écrasant.

À ce stade, le professeur de sciences militaires est sceptique quant aux capacités de combat de l'Ukraine. L'Ukraine n'a pas été en mesure de contre-attaquer, même dans une petite bande territoriale de la région de Kherson. Comment Kiev pourrait-il alors reprendre un cinquième du territoire qu'il a perdu ?

Versons de l'eau froide sur les Ukrainiens en disant que le retour de la Crimée à l'Ukraine semble également "très improbable". La grande majorité des habitants de la péninsule sont fidèles à la Russie. "Que fera l'Ukraine avec une population qui ne veut pas appartenir à l'Ukraine ?" demande à juste titre le chercheur.

À Kiev, bien sûr, aucune décision indépendante n'est prise sur la poursuite ou l'arrêt des combats, mais les ordres viennent de Washington et de Londres, dont l'intérêt est de tester la résistance de la Russie aux dépens des Ukrainiens.

La phase chaude actuelle du conflit ukrainien va-t-elle se refroidir avant l'hiver ? Quand les politiciens cesseront-ils d'entonner leur rengaine "l'Ukraine doit gagner" ? L'Occident a également beaucoup d'enjeux, mais ses sorciers médiatiques gèrent les nouvelles de manière à ce que les États-Unis ne perdent pas complètement la face.

La Russie poursuivra son opération jusqu'à ce qu'elle atteigne ses objectifs, sinon le conflit dégénérera effectivement en un conflit OTAN-Russie. Dans ce scénario, la Finlande pourrait également souffrir, il serait donc souhaitable que l'Occident fasse une proposition que la Russie pourrait accepter.

22:02 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : realpolitik, actualité, ukraine, russie, europe, affaires européennes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

L'Idiot International. Sur l'utilité du non-conformisme

L'Idiot International. Sur l'utilité du non-conformisme

Bernard Lindekens

Source: Knooppunt Delta Vzw - Nieuwsbrief Nr 171 - Augustus 2022

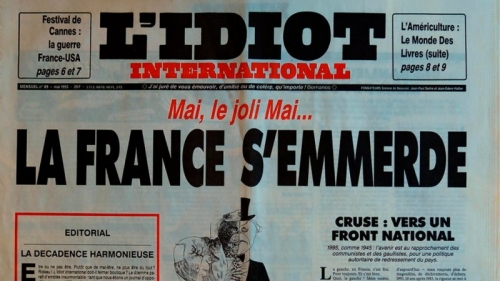

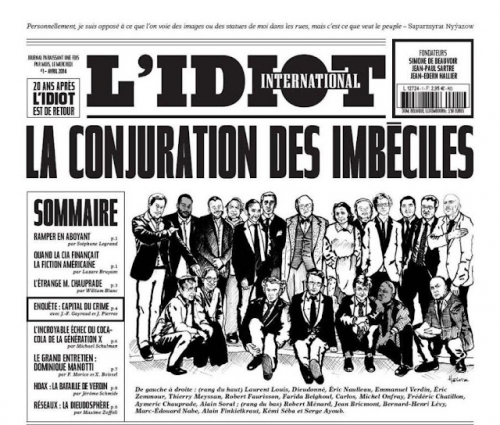

Non, je ne suis pas Charlie. Je l'admets volontiers. Pour moi, Charlie Hebdo était et est encore trop un produit du Mai 68 éculé qui ressasse sans cesse les mêmes clichés. La satire est une forme d'art et le non-conformisme une attitude face à la vie. Il est même typique de notre époque qu'un tel magazine devienne le porte-drapeau de la liberté d'expression. Cependant, dans la période 1989-1994, la France a eu un véritable journal non-conformiste : L'Idiot International (1).

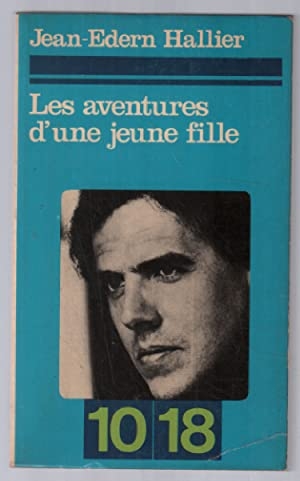

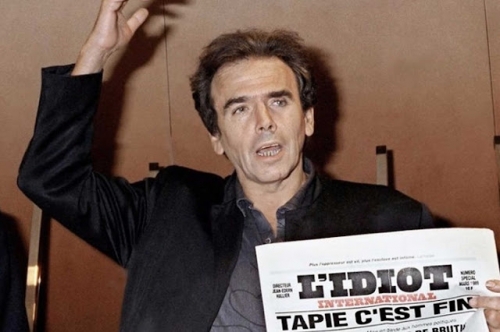

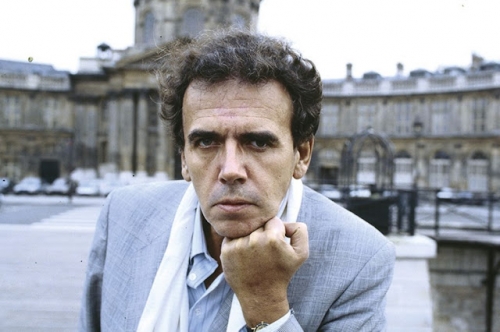

L'histoire de L'idiot commence en fait avec un seul homme: le merveilleusement excentrique Jean Edern Hallier (1936-1997) (2). Fils du général André Hallier, il se convertira très jeune à la littérature. Il a rencontré Jean Cocteau à l'âge de 15 ans et a fondé en 1960, avec Philippe Sollers, la revue littéraire d'avant-garde Tel Quel. À peine trois ans plus tard, il est viré de la rédaction par le même Sollers et fait ses débuts avec Les Aventures d'une jeune fille. Un début, d'ailleurs, qui a été salué par Pierre Klossowski et Michel Foucault. Outre son statut d'auteur, Jean Edern Hallier fonde la première radio libre de France (Radio Verte) et sa propre maison d'édition, les éditions Hallier, qui sera reprise en 1978 par Albin Michel. Un an plus tard, cette maison d'édition publiera également Les Idées à l'endroit d'Alain de Benoist.

L'histoire de L'idiot commence en fait avec un seul homme: le merveilleusement excentrique Jean Edern Hallier (1936-1997) (2). Fils du général André Hallier, il se convertira très jeune à la littérature. Il a rencontré Jean Cocteau à l'âge de 15 ans et a fondé en 1960, avec Philippe Sollers, la revue littéraire d'avant-garde Tel Quel. À peine trois ans plus tard, il est viré de la rédaction par le même Sollers et fait ses débuts avec Les Aventures d'une jeune fille. Un début, d'ailleurs, qui a été salué par Pierre Klossowski et Michel Foucault. Outre son statut d'auteur, Jean Edern Hallier fonde la première radio libre de France (Radio Verte) et sa propre maison d'édition, les éditions Hallier, qui sera reprise en 1978 par Albin Michel. Un an plus tard, cette maison d'édition publiera également Les Idées à l'endroit d'Alain de Benoist.

L'Idiot International : la première tentative

La première tentative de L'Idiot International se produit dans les derniers jours de Mai 68. Jean Edern a fondé la revue avec Bernard Thomas et elle a été initialement soutenue par Simone de Beauvoir et largement financée par Sylvina Boissonnas, la marraine des maoïstes en France. La ligne est clairement gauchiste et des traductions issues du mouvement italien Lotta Continua apparaissent occasionnellement. A partir du 22 mai 1973, cependant, un nouveau quotidien de gauche est vendu dans les kiosques : Libération, soutenu par Jean-Paul Sartre. L'Idiot s'est arrêté.

Jean-Edern Hallier a ensuite publié des livres, rassemblé des pamphlets jusqu'à l'épisode tristement célèbre de son propre "enlèvement" en 1982, prétendument commis par les "Brigades révolutionnaires françaises". Malgré ses efforts frénétiques pour s'attirer les faveurs du candidat à la présidence François Mitterrand, Hallier ne se voit pas offrir de poste lors de son élection en 1981. Le nouveau président de la République est alors devenu son plus proche ennemi. Hallier a fait tout son possible pour publier son livre L'Honneur perdu de François Mitterrand, mais n'a pas trouvé d'éditeur.

Mais c'est un excellent prétexte pour lui de réactiver L'Idiot en 1984 avec l'aide de Philippe Sollers, Jean Baudrillard, Roland Topor... Mais les problèmes de censure ont pris le dessus. Hallier a attendu un nouveau coup médiatique pour lancer L'Idiot une troisième fois. Cette opportunité s'est présentée le 26 avril 1989 par l'intermédiaire de Salman Rushdie. Christian Bourgeois, l'éditeur actuel de Rushdie, qui détenait les droits des Versets sataniques, a refusé - sous la pression - de publier le livre. Hallier a alors publié une traduction sauvage du livre, ce qui a donné lieu à un procès et à beaucoup de publicité. Pendant ce temps, Hallier est plus disposé que jamais à attaquer la réputation de Mitterrand, et en 1990, il accepte l'inacceptable : un livre et un film présentant Fidel Castro comme "celui qui s'oppose aux Américains". Il en a tiré beaucoup d'argent, généreusement offert par le département "propagande" du Parti communiste français (PCF), qui était au bord de l'implosion après la chute du mur de Berlin. Avec Hallier, le PCF a voulu reprendre contact avec la jeunesse et le monde intellectuel. Pour Edern Hallier, cela signifiait qu'il aurait la force financière nécessaire pour donner un nouveau souffle à L'Idiot.

Mais c'est un excellent prétexte pour lui de réactiver L'Idiot en 1984 avec l'aide de Philippe Sollers, Jean Baudrillard, Roland Topor... Mais les problèmes de censure ont pris le dessus. Hallier a attendu un nouveau coup médiatique pour lancer L'Idiot une troisième fois. Cette opportunité s'est présentée le 26 avril 1989 par l'intermédiaire de Salman Rushdie. Christian Bourgeois, l'éditeur actuel de Rushdie, qui détenait les droits des Versets sataniques, a refusé - sous la pression - de publier le livre. Hallier a alors publié une traduction sauvage du livre, ce qui a donné lieu à un procès et à beaucoup de publicité. Pendant ce temps, Hallier est plus disposé que jamais à attaquer la réputation de Mitterrand, et en 1990, il accepte l'inacceptable : un livre et un film présentant Fidel Castro comme "celui qui s'oppose aux Américains". Il en a tiré beaucoup d'argent, généreusement offert par le département "propagande" du Parti communiste français (PCF), qui était au bord de l'implosion après la chute du mur de Berlin. Avec Hallier, le PCF a voulu reprendre contact avec la jeunesse et le monde intellectuel. Pour Edern Hallier, cela signifiait qu'il aurait la force financière nécessaire pour donner un nouveau souffle à L'Idiot.

Troisième fois, c'est alors le bon moment...

Quoi qu'il en soit, cela permet à Hallier de relancer réellement L'Idiot avec une nouvelle équipe, et quelle équipe ! Les critères de recrutement sont clairs : être capable de manier une plume polémique et d'exprimer une opinion claire. Progressivement, le magazine se transforme également en un incubateur de nouveaux talents. Les éléments suivants passent en revue à une vitesse folle : Frédéric Beigbeder, le philosophe Alain de Benoist, Frédéric Berthet, Patrick Besson, l'architecte Gilbert Castro, Jean Cau, Patrick Chassé, Marc Cohen, Jean Paul Cruse, Laurent Dandrieu, Michel Déon, Jean-Paul Dollé, Jean Dutourd, François-Bernard Huyghe, Jacques Laurent, Philippe Lecardonnel, Bertrand Leclair, le flamboyant Édouard Limonov, Gabriel Matzneff, Philippe Muray, Philippe de Saint-Robert, Alain Sanders, le chanteur Renaud (Séchan), Thierry Séchan (frère de), Philippe Sollers, Alain Soral (alors PCF), l'humoriste Morgan Sportès, le dessinateur Konk, Frédéric Taddeï, l'avocat Jacques Vergès...

L'un des contributeurs les plus remarquables du tout début est Marc-Édouard Nabe. Depuis la publication de son premier livre, Au régal des vermines, qui a donné lieu à des accusations d'antisémitisme, il est le personnage controversé par excellence. En plus de Marc Edouard Nabe, un autre auteur fait ses débuts à travers L'Idiot : un certain Michel Houellebecq ! Entre octobre 1991 et juin 1992, il a publié cinq articles dans L'Idiot international, principalement sur l'évolution de la presse féminine. Son amitié avec Nabe n'y était probablement pas étrangère. Au début des années 1990, les deux hommes vivaient à la même adresse (103 rue de la Convention dans le 15ème arrondissement de Paris), presque comme des serre-livres l'un pour l'autre. Tous deux appartenaient à la même génération, venaient d'une classe moyenne inférieure similaire et avaient des mères corses dominantes contre lesquelles ils se rebellaient. Tous deux ont également établi leur réputation en recherchant la controverse. Nabe était le partenaire principal dans cette relation, jusqu'à ce que Houellebecq soit catapulté à la célébrité en 1998 avec le magistral Les Particules élémentaires.

Il n'y avait pas de véritable ligne idéologique ou éditoriale dans le magazine. Il y avait cependant les points communs de la lutte contre le régime de François Mitterrand, contre le (néo)libéralisme et le traité de Maastricht, l'opposition à la première guerre du Golfe, l'engagement pour le tiers monde et la cause palestinienne. Cependant, les charges s'accumulent sur le bureau de Hallier, les amendes et les confiscations se succèdent. Il y a eu les inculpations de Jack Lang et de Bernard Tapie. Les controverses ont continué jusqu'à ce que les huissiers mettent fin à l'aventure du journal satirique. C'est à cette époque qu'Edwy Plenel du Monde (aujourd'hui Mediapart) a apporté sa contribution. Il y a d'abord eu Limonov qui a écrit à la fois dans L'Idiot et dans le journal de droite Le Choc du Mois. Puis, le 10 janvier 1992, Arnaud Spire, l'un des rédacteurs en chef de L'Humanité, a invité Alain de Benoist pour une interview radio. Le 12 mai, Alain de Benoist est invité par les mêmes Arnaud Spire et Francette Lazard, sous les auspices de l'Institut de recherche marxiste. Le 19 mai, le secrétaire de rédaction de L'Idiot, Marc Cohen, a participé avec Jean-Marie Domenach à un débat sur le "nouveau paysage intellectuel" organisé par le magazine Eléments. Lorsque Jean-Paul Cruse a publié le texte provocateur "Vers un Front National" dans L'Idiot le 5 mai 1993, avec la grande phrase d'ouverture "La gauche, en France, c'est fini". Pour toujours. Et c'est bien", et tout est fini.

Pour Edwy Plenel et l'écrivain de troisième ordre Didier Daeninckx, il n'en fallait pas plus pour parler d'une "conspiration rouge-brune" qui allait menacer la paix mondiale - encore une fois ! En réalité, cependant, il se passait quelque chose de très différent. A cette époque, dans le contexte de la succession de Georges Marchais, une bataille entre tendances se déroulait au sein du PCF. Un groupe minoritaire, dirigé par Pierre Zarka, voulait apparemment transformer le PCF en un parti plus radical avec un fort penchant populiste, qui entendait transcender la dichotomie droite-gauche à certains égards. En fin de compte, le groupe autour de Robert Hue a remporté la mise. Quant à Jean-Edern, il a pris ses distances avec son ami Cohen d'une manière peu élégante. Jean Paul Cruse a été victime d'une chasse aux sorcières au sein de Libération, où il était employé comme journaliste. Peu de temps après, L'Idiot a disparu de la scène pour refaire surface une dernière fois en avril 2014. Cependant, cette version, éditée par son fils Frédéric Hallier, ne durera que trois numéros et disparaîtra ensuite en silence. Pourtant, entre 1989 et 1994, le magazine allait devenir une oasis de liberté d'expression.

Ou comme l'a dit un jour Alain de Benoist : "Dans le monde utilitaire dans lequel nous vivons, où l'intolérance et le conformisme interdisent désormais tout débat, L'Idiot était un petit grain de sable qui, sinon bloquait la machine, du moins la dérangeait. Il serait dommage de l'oublier" (3).

Notes:

1) Fréderic Haller & Denis Gombert (ed.), L'Idiot international. Une Anthologie, Albin Michel, Paris,2005, ISBN 2-226-15199-0, 229 p.

2) Jean-Claude Lamy, Jean-Edern Hallier. L'idiot insaisissable, Albin Michel, Paris, 2017, ISBN 9 782226 319975, 594 p.

3) Voir : ICI

Bernard Lindekens

21:27 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : l'idiot international, jean-edern hallier, france, presse, journaux, non-conformisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Sur la piste de Douguine, un sombre génie ou le philosophe qui a inspiré Poutine ?

Sur la piste de Douguine, un sombre génie ou le philosophe qui a inspiré Poutine ?

Yesurún Moreno

Source: https://www.vozpopuli.com/altavoz/cultura/detras-aleksandr-dugin-genio-tenebroso-filosofo-inspiro-putin.html

Comment les médias grand public ont élevé un professeur d'université au rang de philosophe du régime de Poutine, le transformant en son Raspoutine personnel.

Hier soir, un fait dramatique a fait la une des principaux journaux. Darya Dugina, fille du penseur russe Aleksandr Dugin, a été la victime fatale d'une tentative d'assassinat, visant apparemment son père. Selon les médias russes, un engin explosif contenant une importante charge de TNT avait été placé sous le siège de sa voiture. Bien sûr, les champions de la liberté, de la démocratie et du progrès s'empressent de justifier cette action, puisque Darya était soi-disant une "militante d'extrême droite". Nombre de journalistes, d'animateurs de talk-show et d'intellectuels de cette pléiade d'égarés et de ventres reconnaissants arboreront bien sûr le drapeau de l'antifascisme, même s'ils oublient qu'au sein de la Première Internationale, la faction anarchiste a été expulsée pour sa défense de l'action directe, de la violence armée et du terrorisme comme outils politiques. Tout ne se passe pas comme prévu... Les mêmes personnes qui s'arrachaient les cheveux à propos de l'empoisonnement présumé de l'opposant Navalny par Poutine se frottent maintenant les mains devant l'occasion fournie par la mort d'une jeune femme d'à peine 30 ans pour se vanter de leur infantilisme et de leurs enfants terribles... Pour l'instant, on ne peut que spéculer sur le cerveau, et en parlant de cerveau, je me concentrerai sur le cerveau présumé de l'échafaudage théorique de Poutine, le père de Darya.

Depuis le début de la guerre en Ukraine, des rivières d'encre coulent sur la figure et la pensée d'Alexandre Douguine. La vérité est que beaucoup - par sympathie ou carrément par antipathie - aiment à croire qu'il est le gourou de l'ombre de Poutine, celui qui murmure à l'oreille du tsar moderne. En bref, Douguine a été caractérisé comme un génie du mal dans le poing et la plume duquel l'avenir de la nation russe est contenu.

Mais qui est vraiment Aleksandr Douguine ? Moscovite de naissance, il est le fils d'un colonel-général du renseignement militaire soviétique et d'un médecin. Penseur, philosophe et théoricien de la géopolitique, il est actuellement le principal représentant de ce qu'on appelle l'eurasisme. Pour ceux qui ne connaissent pas le terme, l'eurasisme est une doctrine philosophico-politique ayant des répercussions géopolitiques, selon laquelle la Terre est divisée en grandes civilisations dont la centralité réside principalement dans deux pôles antagonistes : le monde insulaire (les États-Unis, la Grande-Bretagne et le Commonwealth, c'est-à-dire les puissances thalassocratiques qui déploient leur pouvoir par la mer) et la civilisation orthodoxe ou eurasienne (les États de l'ex-URSS, l'Europe de l'Est et certaines parties de l'Europe du Sud). Fortement influencé par l'œuvre de Carl Schmitt, en particulier les textes Terre et Mer (1942) et Le Nomos de la Terre (1950) et, dans un certain sens, influencé par Le Choc des civilisations (Huntington, 1996), Douguine propose une coexistence inter-civilisationnelle harmonieuse. Dans ses Fondements de la géopolitique (1977), il dira : "Le monde multipolaire ne considère pas la souveraineté des États-nations existants comme une vache sacrée, car cette souveraineté repose sur une base purement juridique et n'est pas soutenue par un potentiel politique et militaire suffisamment fort (...) seul un bloc ou une coalition d'États peut revendiquer une véritable souveraineté". D'une certaine manière, Douguine renverse la logique de l'"endiguement" (hégémonique dans toute la politique étrangère américaine du 20ème et, avec Biden, du 21ème siècle) et tente de pousser jusqu'à ses ultimes conséquences l'affirmation du père de la géopolitique moderne Halford John McKinder selon laquelle : "Celui qui gouverne l'Europe de l'Est gouvernera le Heartland ; celui qui gouverne le Heartland gouvernera l'Île-monde ; celui qui gouverne l'Île-monde gouvernera le monde". Dugin a indubitablement créé une école, et tant lui que ses exécuteurs testamentaires savent clairement à quoi ils s'opposent et qui est leur ennemi en termes schmittiens. À tel point que dans l'un de ses textes de jeunesse Russia : The Mysteries of Eurasia, il argumente avec force : "L'Amérique incarne la fin du monde (...) la terre de pèlerinage des âmes défuntes (...) former une alliance sacrée avec les pays et nations de l'Est qui luttent pour l'autarcie géopolitique et la restauration des valeurs traditionnelles contre le monde moderne et l'atlantisme, l'agression américaine [est notre objectif]". Le mythe du progrès technique, le positivisme kelsénien, le libéralisme politique, le principe de l'individualisme comme solvant social et les démocraties bourgeoises décadentes, bref, l'ordre mondial sorti triomphant de la Seconde Guerre mondiale (que, dans sa version la plus néfaste, nous appelons habituellement le mondialisme) sont les pierres d'achoppement de l'harmonie qu'il cherche à esquisser dans ses ouvrages. Cette vision quelque peu dérangeante du canon académique se heurte au langage candide (et non moins perfide) des universitaires de Berkeley et Stanford pour qui toutes les cultures doivent être tolérées, toutes les cultures doivent être moins eurocentriques (tant que la culture à protéger est celle de l'inoffensive Pachamama), mais jamais, en aucun cas, celle de leurs véritables rivaux géopolitiques, à savoir le monde islamique, la civilisation chinoise et le panslavisme russe. Cependant, il est curieux de voir comment ces progressistes qui ont étudié dans les universités les plus progressistes du monde, sous leur maquillage inclusif, se révèlent beaucoup moins respectueux et plus anglocentriques que des auteurs comme Douguine lui-même, Alain de Benoist, Denis Collin, Diego Fusaro, Adriano Erriguel, entre autres, qui ne demandent que le respect de leurs idiosyncrasies culturelles et nationales. Cette entente conservatrice a reçu diverses étiquettes (certaines plus indulgentes que d'autres) : "Nouvelle droite", "Populisme", "Nazbol", bien que Douguine lui-même parle d'une "Quatrième théorie politique" comme une sorte de synthèse qui surmonte les théories hégémoniques précédentes, à savoir : (i) le libéralisme ; (ii) le communisme ; (iii) le fascisme.

Le philosophe russe a dirigé l'organisation de divers partis politiques de nature minoritaire et subversive, ainsi qu'une activité intense à l'intersection entre théorie et praxis. Après un rêve raté de devenir aviateur, il étudie la philosophie et passe un doctorat en sociologie et en sciences politiques. Il devient professeur de sociologie des relations internationales à l'université Lomonosov de Moscou. Lié dans sa jeunesse à l'ésotérisme fasciste de Julius Evola, il a évolué dans son itinéraire intellectuel vers des positions traditionalistes. En fait, il a déclaré sans équivoque : "Je ne suis pas un nationaliste, mais un traditionaliste", ce qui est étroitement lié aux graves paroles de Donoso Cortés dans son Discours sur la situation de l'Espagne en 1850 : "Je représente quelque chose de plus que cela ; je représente beaucoup plus que cela ; je représente la tradition, grâce à laquelle les nations sont ce qu'elles sont dans toute l'étendue des siècles. Si ma voix a quelque autorité, ce n'est pas, messieurs, parce qu'elle est la mienne ; elle en a parce que c'est la voix de vos pères". Bien sûr, il est indéniable qu'il y a des échos et des résonances des idées conservatrices de Douguine dans le gouvernement de Poutine, mais cela ne signifie pas que nous sommes en mesure de voir une tutelle idéologique claire telle qu'elle est habituellement présentée dans les médias.

S'il est vrai que ses Fondements de la géopolitique (1977) sont enseignés à l'Académie navale russe et sont considérés comme un manuel de base, il n'en est pas moins vrai que les relations entre le président et le philosophe ne sont pas entièrement cordiales. Comme l'explique Edgar Straehle dans son brillant article "Power and Philosophy : The Other Journey of Syracuse", il y a eu un certain nombre de désaccords entre les deux personnages qui manifestent une animosité mutuelle. Straehle donne quelques exemples : la recommandation de Poutine aux hauts dirigeants de son administration de lire les plus grandes œuvres de la pensée russe telles que celles de Soloviev, Berdiayev ou Ilyin en 2013 (parmi lesquelles, celle de Douguine était introuvable). (Je compléterais affectueusement cet exemple par une autre anecdote. Cela s'est produit plus tard en 2016, lorsque pour le Nouvel An, Poutine a décidé d'envoyer en cadeau une anthologie de ses discours de quelque 400 pages à 1000 travailleurs publics et hauts fonctionnaires. D'où l'on peut déduire - ahem ! que Poutine préfère envoyer un livre de lui-même plutôt qu'un essai de l'idéologue dont question, de celui qui serait le génie du mal et comploterait en coulisse le destin de la Grande Russie) ; la défense publique par Poutine d'auteurs tels qu'Ivan Ilyin, Aleksandr Solzhenitsyn ou Leo Gumilev (et non Douguine) ; le renvoi abrupt de Douguine de sa chaire à l'Université d'État de Moscou en juin 2014 ; ainsi que la publication controversée du livre Poutine contre Poutine dans lequel Douguine - bien qu'il fasse l'effort de reconnaître les aspects positifs de Poutine -, jette l'opprobre sur son "court-termisme", son pragmatisme et sa maladresse géopolitique.

S'il est vrai que ses Fondements de la géopolitique (1977) sont enseignés à l'Académie navale russe et sont considérés comme un manuel de base, il n'en est pas moins vrai que les relations entre le président et le philosophe ne sont pas entièrement cordiales. Comme l'explique Edgar Straehle dans son brillant article "Power and Philosophy : The Other Journey of Syracuse", il y a eu un certain nombre de désaccords entre les deux personnages qui manifestent une animosité mutuelle. Straehle donne quelques exemples : la recommandation de Poutine aux hauts dirigeants de son administration de lire les plus grandes œuvres de la pensée russe telles que celles de Soloviev, Berdiayev ou Ilyin en 2013 (parmi lesquelles, celle de Douguine était introuvable). (Je compléterais affectueusement cet exemple par une autre anecdote. Cela s'est produit plus tard en 2016, lorsque pour le Nouvel An, Poutine a décidé d'envoyer en cadeau une anthologie de ses discours de quelque 400 pages à 1000 travailleurs publics et hauts fonctionnaires. D'où l'on peut déduire - ahem ! que Poutine préfère envoyer un livre de lui-même plutôt qu'un essai de l'idéologue dont question, de celui qui serait le génie du mal et comploterait en coulisse le destin de la Grande Russie) ; la défense publique par Poutine d'auteurs tels qu'Ivan Ilyin, Aleksandr Solzhenitsyn ou Leo Gumilev (et non Douguine) ; le renvoi abrupt de Douguine de sa chaire à l'Université d'État de Moscou en juin 2014 ; ainsi que la publication controversée du livre Poutine contre Poutine dans lequel Douguine - bien qu'il fasse l'effort de reconnaître les aspects positifs de Poutine -, jette l'opprobre sur son "court-termisme", son pragmatisme et sa maladresse géopolitique.

De même, Straehle, dans un exercice d'érudition, évoque une anecdote historique survenue dans le contexte de la Révolution française dans laquelle "le député Lakanal aurait proclamé en 1793 que 'ce n'est pas le Contrat social qui nous a expliqué la Révolution, c'est la Révolution qui nous a expliqué le Contrat social'". Il en tire la conclusion qu'en certaines occasions et "paradoxalement, ce ne serait pas alors le passé qui expliquerait le présent, mais l'inverse". En ce sens, nous pourrions bien affirmer que les questions qui sont tant à l'ordre du jour, telles que le déclenchement de la guerre en Ukraine, la déflation de la puissance de l'omnipotent empire américain, ainsi que l'avènement d'un Nouvel Ordre Mondial multipolaire, s'efforcent - par le biais des faits - de consacrer les intuitions et les avertissements du philosophe Douguine. En d'autres termes, paradoxalement, ce n'est pas la chute du mur de Berlin qui explique le présent de la Russie, mais l'œuvre très actuelle de Douguine qui explique le rôle de la Russie dans le monde. Peut-être convient-il, avec Straehle encore, d'accepter que "plutôt que de se demander qui peut bien être le philosophe de Poutine (...) il faut observer comment la politique du leader russe a été caractérisée par une utilisation sélective des héritages de cette pluralité de référents". Personne ne conteste que Poutine, un homme plus instruit que le dirigeant moyen à l'Ouest, ait pu lire Douguine, mais cela n'implique pas que chaque décision politique soit évaluée et scrutée préalablement par le philosophe. Cette manie que nous avons de chercher le gourou dans l'ombre de tel ou tel dirigeant répond davantage aux produits culturels hollywoodiens, aux séries, films et documentaires qui ont profondément marqué notre compréhension de la politique en tant qu'intrigue. Je pense aux dégâts causés par House of Cards, L'aile ouest de la Maison Blanche, L'affaire Sloane, Vice ou Steve Bannon, le grand manipulateur.

Contre ce soupçon infondé, et au lieu de présenter Douguine comme un génie du mal, je préfère le voir comme un "génie sombre".

Comme vous le savez peut-être, Stefan Zweig consacre une biographie politique intitulée Fouché : The Dark Genius à Fouché, un homme politique français de la fin du 18ème siècle qui a survécu aux bouleversements politiques de la période révolutionnaire et a réussi à rester indemne à travers chaque changement de régime, de l'auto-proclamation du Tiers État au coup d'État de Napoléon en passant par le Directoire et la Terreur jacobine. Louis Lambert écrit à propos de Napoléon : "Son génie particulier, écrit-il, qui causait à Napoléon une sorte de crainte, ne s'est pas manifesté d'un seul coup. Ce membre inconnu de la Convention, l'un des hommes les plus extraordinaires et en même temps les plus faussement jugés de son temps, a commencé sa future personnalité dans des moments de crise. Sous le Directoire, il s'est élevé à la hauteur d'où les hommes d'esprit profond savent prévoir l'avenir, en jugeant le passé avec justesse ; puis, tout à coup - comme certains comédiens médiocres qui deviennent d'excellents acteurs par une inspiration instantanée - il a donné la preuve de son habileté lors du coup d'État du 18 Brumaire. Cet homme au visage pâle, éduqué sous une discipline conventuelle, qui connaissait tous les secrets du parti montagnard, auquel il avait d'abord appartenu, comme ceux du parti royaliste, auquel il s'était finalement rallié ; qui avait lentement et furtivement étudié les hommes, les choses et les pratiques de la scène politique, s'empara de l'esprit de Bonaparte, lui prodiguant d'utiles conseils et lui fournissant de précieux rapports..... Ni ses collègues de l'époque ni ceux du passé n'auraient pu imaginer l'étendue de son génie, qui était avant tout le génie d'un homme de gouvernement, qui devinait juste dans toutes ses prédictions avec une incroyable perspicacité". Pourquoi ai-je choisi cette analogie ? Tout d'abord, parce que nous ne savons rien ou presque de la vie et de l'œuvre du philosophe russe, et que le présenter comme obscur, énigmatique et excentrique nous aide à le voir comme un personnage abominable et abject. D'autre part, parce que ses idées perdureront après sa mort et que son héritage théorique et intellectuel transcendera tout gouvernement fallacieux, Poutine et ses successeurs tomberont, mais les idées sont parfois écrites dans les pages de l'histoire avec une encre indélébile.

Comme vous le savez peut-être, Stefan Zweig consacre une biographie politique intitulée Fouché : The Dark Genius à Fouché, un homme politique français de la fin du 18ème siècle qui a survécu aux bouleversements politiques de la période révolutionnaire et a réussi à rester indemne à travers chaque changement de régime, de l'auto-proclamation du Tiers État au coup d'État de Napoléon en passant par le Directoire et la Terreur jacobine. Louis Lambert écrit à propos de Napoléon : "Son génie particulier, écrit-il, qui causait à Napoléon une sorte de crainte, ne s'est pas manifesté d'un seul coup. Ce membre inconnu de la Convention, l'un des hommes les plus extraordinaires et en même temps les plus faussement jugés de son temps, a commencé sa future personnalité dans des moments de crise. Sous le Directoire, il s'est élevé à la hauteur d'où les hommes d'esprit profond savent prévoir l'avenir, en jugeant le passé avec justesse ; puis, tout à coup - comme certains comédiens médiocres qui deviennent d'excellents acteurs par une inspiration instantanée - il a donné la preuve de son habileté lors du coup d'État du 18 Brumaire. Cet homme au visage pâle, éduqué sous une discipline conventuelle, qui connaissait tous les secrets du parti montagnard, auquel il avait d'abord appartenu, comme ceux du parti royaliste, auquel il s'était finalement rallié ; qui avait lentement et furtivement étudié les hommes, les choses et les pratiques de la scène politique, s'empara de l'esprit de Bonaparte, lui prodiguant d'utiles conseils et lui fournissant de précieux rapports..... Ni ses collègues de l'époque ni ceux du passé n'auraient pu imaginer l'étendue de son génie, qui était avant tout le génie d'un homme de gouvernement, qui devinait juste dans toutes ses prédictions avec une incroyable perspicacité". Pourquoi ai-je choisi cette analogie ? Tout d'abord, parce que nous ne savons rien ou presque de la vie et de l'œuvre du philosophe russe, et que le présenter comme obscur, énigmatique et excentrique nous aide à le voir comme un personnage abominable et abject. D'autre part, parce que ses idées perdureront après sa mort et que son héritage théorique et intellectuel transcendera tout gouvernement fallacieux, Poutine et ses successeurs tomberont, mais les idées sont parfois écrites dans les pages de l'histoire avec une encre indélébile.

20:59 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Nouvelle Droite | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alexandre douguine, russie, vladimir poutine, actualité, nouvelle droite, nouvelle droite russe, géopolitique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Guo Xi et le grand vide à l'heure de l'effondrement de l'Occident

Guo Xi et le grand vide à l'heure de l'effondrement de l'Occident

Nora Hoppe & Tariq Marzbaan

Source: https://katehon.com/en/article/guo-xi-and-great-emptiness-times-collapse-west?fbclid=IwAR0rOpYsXI3UQxsatIex3P2LHldkOQGVop26NP7F23pGlGQiwNgo0dLbV1A

La présente contribution n'a pas l'intention de fournir une analyse profonde ou de sposer comme un essai exhaustif sur l'histoire complexe et riche de la peinture chinoise sous la dynastie Song. Elle entend offrir un aperçu modeste et superficiel de la pensée classique chinoise... qui peut nous offrir des leçons précieuses pour notre vision du monde et du cosmos alors que le monde occidental continue de s'effondrer.

Guo Xi (c. 1020 - c. 1090) était un peintre paysagiste originaire de Wenxian dans la province du Henan qui a vécu pendant la dynastie des Song du Nord. Au début de sa carrière d'artiste, il a peint un grand nombre de paravents, de parchemins et de peintures murales sur les parois de grands palais et de salles. Réalisant des peintures de paysages monumentaux représentant des montagnes, des pins et des paysages enveloppés de brume et de nuages, il a servi comme peintre de cour sous l'empereur Shenzong (qui a régné de 1068 à 1085) et a été chargé de peindre les murs d'un palais nouvellement construit dans la capitale. Guo a été promu au poste le plus élevé de peintre attitré de l'Académie de peinture de la cour de Hanlin.

Lorsqu'on lui demandait pourquoi il avait décidé de peindre des paysages, Guo Xi répondait : "Un homme vertueux se délecte des paysages pour que, dans une retraite rustique, il puisse nourrir sa nature, au milieu du jeu insouciant des ruisseaux et des rochers, il puisse se délecter, pour qu'il puisse constamment rencontrer dans la campagne des pêcheurs, des bûcherons et des ermites, et voir l'envol des grues et entendre le cri des singes. Le vacarme du monde poussiéreux et l'enfermement des habitations humaines sont ce que la nature humaine abhorre habituellement ; au contraire, la brume, le brouillard et les esprits obsédants des montagnes sont ce que la nature humaine recherche, et pourtant ne peut que rarement trouver."

La dynastie Song

La dynastie Song (960-1279 ap. J.-C.), fondée par l'empereur Taizu de Song (après son usurpation du trône de la dynastie Zhou antérieure, mettant fin à la période des Cinq dynasties et des Dix royaumes), a été une époque culturellement riche et sophistiquée pour la Chine. Elle a vu de grandes avancées dans les arts visuels, la musique, la littérature, la philosophie, la science, les mathématiques, la technologie et l'ingénierie. Les fonctionnaires de la bureaucratie dirigeante, qui étaient soumis à un processus d'examen strict et approfondi, ont atteint de nouveaux sommets d'éducation dans la société chinoise, tandis que la culture chinoise a été améliorée et promue par l'impression généralisée, l'alphabétisation croissante et divers arts.

L'expansion de la population, la croissance des villes et l'émergence d'une économie nationale ont conduit au retrait progressif du gouvernement central de toute implication directe dans les affaires économiques. La petite noblesse a assumé un rôle plus important dans l'administration et les affaires locales. La vie sociale pendant les Song était dynamique. Les citoyens se réunissaient pour admirer et échanger des œuvres d'art précieuses, la population se mêlait aux festivals publics et aux clubs privés, et les villes disposaient de quartiers de divertissement animés. La diffusion de la littérature et du savoir était favorisée par l'expansion rapide de l'impression sur bois et l'invention au 11ème siècle de l'impression à caractères mobiles. Des philosophes tels que Cheng Yi et Zhu Xi ont revigoré le confucianisme avec de nouvelles interprétations, imprégnées d'idéaux bouddhistes, et ont institué une nouvelle organisation des textes classiques qui ont établi la doctrine du néo-confucianisme.

La dynastie a été divisée en deux périodes : celle des Song du Nord et celle des Song du Sud. Il y avait une différence significative dans les tendances de la peinture entre la période des Song du Nord (960-1127) et celle des Song du Sud (1127-1279). Les peintures des fonctionnaires des Song du Nord étaient influencées par leurs idéaux politiques consistant à mettre de l'ordre dans le monde et à s'attaquer aux plus grands problèmes affectant l'ensemble de leur société, c'est pourquoi leurs peintures représentaient souvent des paysages immenses et vastes. En revanche, les fonctionnaires des Song du Sud étaient plus intéressés par la réforme de la société à partir de la base et à une échelle beaucoup plus petite, une méthode qui, selon eux, avait plus de chances de réussir à terme.

La cour des Song entretenait des relations diplomatiques avec l'Inde Chola, le califat fatimide d'Égypte, Srivijaya, le khanat Kara-Khanide en Asie centrale, le royaume Goryeo en Corée et d'autres pays qui étaient également des partenaires commerciaux du Japon. Les archives chinoises mentionnent même une ambassade du souverain du "Fu lin" (c'est-à-dire l'Empire byzantin), Michel VII Doukas, et son arrivée en 1081.

Pendant la dynastie Song, l'art a atteint un nouveau niveau de sophistication avec le développement de la peinture de paysages, dont les œuvres sont aujourd'hui considérées comme certains des plus grands monuments artistiques de l'histoire de la culture visuelle chinoise. La peinture de paysages ou shan shui, (la traduction littérale du terme chinois pour paysage - "shan" signifiant montagne, et "shui" signifiant rivière) à l'époque Song était fondée sur la philosophie chinoise.

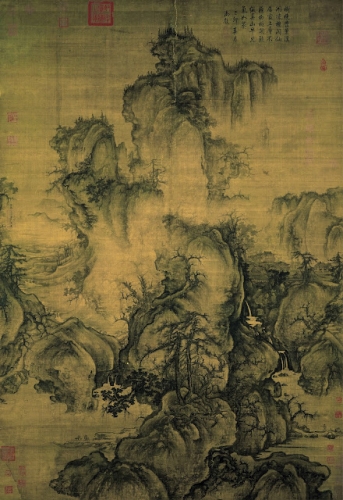

"Zao Chun Tu" ("Printemps précoce") de Guo Xi

Le Printemps précoce de Guo Xi, considéré comme l'une des plus grandes œuvres de l'histoire de l'art chinois, est un énorme rouleau suspendu qui représente une grande montagne et sa nature intérieure dans un état constant de métamorphose.

La peinture semble animée de mouvements, le Yin se transformant en Yang et vice versa. Le peintre a obtenu cette sensation de mouvement rythmique en alternant des zones d'encre sombre et des surfaces non peintes, des rochers massifs et des vallées aériennes, ainsi qu'un feuillage dense et une brume légère.

L'une des techniques de Guo Xi consistait à superposer des lavis d'encre et des traits de texture pour construire des formes tridimensionnelles crédibles. Les traits particuliers à son style comprennent ceux sur les rochers "ressemblant à des nuages", et le "trait de texture du visage du diable", que l'on peut voir dans la surface quelque peu tachée des plus grandes formes rocheuses.

"L'angle de la totalité"

Avec ses techniques innovantes pour produire des perspectives multiples, Guo visait quelque chose qu'il a appelé "l'angle de la totalité". Parce qu'un tableau n'est pas une fenêtre, il n'est pas nécessaire d'imiter la mécanique de la vision humaine et de regarder une scène d'un seul endroit ! Guo s'intéresse particulièrement à l'effet de la distance sur la visualisation d'un paysage, et à la façon dont le détachement et la proximité peuvent modifier plusieurs fois l'apparence d'un même objet. Ce type de représentation visuelle est également appelé "Perspective flottante", une technique qui déplace l'œil statique du spectateur et souligne les différences entre les modes chinois et occidentaux de représentation spatiale.

Contrairement à l'aspiration centrale de la peinture de paysage occidentale - peindre un endroit particulier d'un point de vue fixe, la peinture de paysage chinoise visait à incorporer l'essence de milliers de montagnes, les vues accumulées d'une vie dans un paysage composite. Ainsi, regarder une peinture de paysage dans la tradition chinoise, c'était se sentir connecté à l'ensemble des lieux et des êtres vivants.

La relation entre l'homme et la montagne recherchée dans la peinture de Guo Xi est une relation de compatibilité, de participation et d'interconnexion. Selon les propres mots de Guo Xi, cités par son fils dans son traité The Lofty Message of Forests and Streams, "La montagne ne vit que dans l'acte d'errer. La forme de la montagne change à chaque pas. Une montagne vue de près a un aspect, et elle en a un autre à quelques distances, et encore un autre de plus loin. Sa forme change à chaque pas. Une montagne vue de face a un aspect, un autre vu de côté et un autre vu de derrière. Son aspect change sous tous les angles, autant de fois que le point de vue. Ainsi, il faut réaliser qu'une montagne combine en elle plusieurs milliers de formes." Ces commentaires suggèrent que la montagne n'est concevable que depuis de multiples points de vue, comme si l'on s'y promenait. Si nous examinons attentivement les sections inférieure, médiane et supérieure du tableau de Guo Xi de cette manière, nous verrons une illustration du déplacement des perspectives, une caractéristique typique de la peinture de paysage chinoise. Les trois rochers du bas et les arbres qui les accompagnent semblent être vus comme si nous nous tenions au-dessus d'eux ; le registre du milieu semble être vu de face ; et la partie supérieure, le sommet royal, semble être vue d'en bas. Nous ajustons constamment nos yeux pour prendre un nouveau point de vue. Guo Xi appelait cet exercice "regarder la forme d'une montagne depuis chacune de ses faces". Le spectateur devient ainsi un voyageur dans le tableau, qui lui offre l'expérience de se déplacer dans l'espace et le temps.

Comme beaucoup d'autres œuvres anciennes rares de la collection d'art impérial, Printemps précoce se trouve aujourd'hui au Musée du Palais national à Taiwan. Il fait partie des chefs-d'œuvre qui y ont été appropriés en 1949 lorsque l'armée de Chiang Kai-Shek a fui la Chine continentale après la victoire des communistes dans la guerre civile.

Linquan Gaozhi - "Le noble message de la forêt et des cours d'eau".

Le texte intitulé "Linquan Gaozhi" ("Le noble message de la forêt et des ruisseaux") est un recueil de remarques et de déclarations de Guo Xi qui a été compilé par son fils, Guo Si, avec ses propres annotations et qui est devenu l'un des plus grands traités sur la théorie de la peinture de paysage en Chine.

Dans un extrait du "Traité des montagnes et des eaux", Guo Xi remarque : "Les nuages et les vapeurs des paysages réels ne sont pas les mêmes aux quatre saisons. Au printemps, ils sont légers et diffus, en été riches et denses, en automne dispersés et fins, et en hiver sombres et solitaires. Lorsque de tels effets sont visibles en photo, les nuages et les vapeurs ont un air de vie. La brume qui entoure les montagnes n'est pas la même aux quatre saisons. Les montagnes au printemps sont légères et séduisantes comme si elles souriaient ; les montagnes en été ont une couleur bleu-vert qui semble s'étendre sur elles ; les montagnes en automne sont brillantes et ordonnées comme si elles étaient fraîchement peintes ; les montagnes en hiver sont mélancoliques et tranquilles comme si elles dormaient.

Dans ce traité, le fils de Guo Xi décrit comment son père a reçu une reconnaissance spéciale de l'empereur pour ces œuvres magnifiques, et comment l'artiste passait des jours en contemplation silencieuse avant d'entreprendre une peinture murale, après quoi, s'étant préparé mentalement, il produisait des peintures entières dans un seul élan de création. En effet, Guo Xi aurait probablement été harcelé par sa charge de travail jour après jour, sans avoir le loisir d'une telle introspection. Cependant, Guo Si décrit à maintes reprises les œuvres de son père comme étant imprégnées d'esprit, insistant sur le fait qu'il ne s'agit pas de simples pièces de compagnon mais plutôt des "œuvres" d'un artiste du plus haut raffinement culturel.

Selon Maromitsu Tsukamoto, professeur associé à l'Institute for Advanced Studies on Asia, un passage particulier de Guo Si capture les véritables pensées de son père : "... "Mon père, Guo Xi, m'a dit : "Le poète Tang Du Fu, voyant une peinture de paysage du célèbre peintre shan shui Wang Zai, a déclamé : 'Dix jours pour peindre un ruisseau ! Cinq jours pour peindre un rocher!' Et ma réponse : 'Pourtant, c'est exactement ainsi !'..." La protestation de Guo Xi selon laquelle il ne faut pas se hâter, qu'on ne peut pas produire un bon travail sans y consacrer le temps nécessaire, était certainement son intention franche et honnête, accaparé qu'il était par la peinture d'énormes fresques murales pour la cour impériale. L'affection complexe contenue dans ces mots prononcés entre un parent et un enfant il y a mille ans, ainsi que ces œuvres, suscitent une profonde sympathie même chez ceux d'entre nous qui vivent dans le monde contemporain d'aujourd'hui."

Les aspects philosophiques : La peinture de paysage chinoise unit les concepts philosophiques confucéens à la pensée taoïste et bouddhiste sur la nature.

Selon le philosophe et sinologue français François Jullien, le double terme chinois pour le paysage shanshui ("shan = montagne"/"shui = eau") reflète l'interaction entre les dualités complémentaires (yin et yang). Jullien écrit : "Nous avons ce qui tend vers les hauteurs (la montagne) et ce qui tend vers les profondeurs (l'eau). Le vertical et l'horizontal, le Haut et le Bas, s'opposent et se répondent à la fois. Nous avons aussi ce qui est immobile et impassible (la montagne) et ce qui est en mouvement constant, à jamais ondoyant et coulant (l'eau). Permanence et variance sont à la fois confrontées et associées. Nous avons, en outre, ce qui possède une forme et présente un relief (la montagne) et ce qui est par nature informe et prend la forme d'autres choses (l'eau). L'opaque et le transparent, le solide et le dispersif, le stable et le fluide se mélangent et se rehaussent mutuellement.

"Au lieu du terme unitaire de 'paysage', la Chine parle d'un jeu sans fin d'interactions entre des facteurs contraires qui s'apparient, formant une matrice à travers laquelle le monde est conçu et organisé. Ici, il n'y a pas de Sujet gouvernant, dominant (le sujet de la Renaissance en Europe), pas d'individu qui tienne le monde de son point de vue et y développe librement son initiative, comme s'il était Dieu. Il n'y a pas d'"objet" tenu en vis-à-vis, rien qui soit "jeté" "devant" l'œil de l'individu, rien qui s'étale passivement pour son inspection et se découpe différemment à chacun de ses pas. Contre ce pouvoir monopolisant de la vue, la Chine offre la polarité essentielle par laquelle le matériel mondial entre en tension et se déploie. Aucune substance humaine ne s'en détache. L'humain reste implicite, contenu dans ces multiples implications, car le vis-à-vis ainsi établi se situe à l'intérieur du monde ; il est entre les 'montagnes' et les 'eaux'."

Comment une peinture de paysage chinoise de la dynastie Song envisage-t-elle la relation de l'humanité avec le cosmos ? Le Tao voit l'être humain dans l'immensité du cosmos comme une présence mineure. L'échelle minuscule des humains par rapport aux montagnes dans une peinture de paysage chinoise typique suggère que nous, les humains, coexistons avec de nombreux autres êtres vivants. Les êtres humains sont intégrés dans un ensemble plus vaste plutôt que d'être célébrés comme une présence imposante. La philosophie néo-confucéenne, développée pendant la dynastie Song, cultivait un profond respect pour tous les êtres vivants et soulignait l'interconnexion de l'humanité avec un univers plus vaste.

La peinture de paysage classique chinoise, dans son ensemble, unit les concepts philosophiques confucéens à la pensée taoïste et bouddhiste sur la nature. Par exemple, la force vitale dans le taoïsme et le bouddhisme est représentée par l'eau. Selon le Tao Te Ching, "le bien le plus élevé est comme l'eau, parce que l'eau excelle à profiter aux myriades de créatures sans entrer en conflit avec elles et s'installe là où aucune ne voudrait être, elle se rapproche de la Voie." Les chutes d'eau ou les cours d'eau dans les peintures de paysages chinois évoquent un sentiment de possibilité et d'opportunité, car la fluidité de l'eau perce les rochers et ouvre un espace de manœuvre. Les bouddhistes vénèrent également l'averse tonitruante d'une chute d'eau et la vapeur qui l'accompagne en spirale vers le haut. Dans le bouddhisme, le flux de brume et d'eau suggère la circulation de la sagesse dans le corps, l'esprit et l'univers obtenue par la méditation. Dans les peintures tibétaines thanka, par exemple, les nuages représentés au-dessus des chutes d'eau représentent l'essence éclairée partagée par tous les êtres vivants.

François Jullien affirme que les Chinois accordaient une importance centrale à l'activité de la respiration comme caractéristique déterminante de la vie. Alors que les Grecs "privilégiaient le regard et l'activité de perception", les Chinois concevaient la réalité en termes de qi, ou souffle-énergie. L'activité d'expiration et d'inspiration unit les humains aux rythmes alternés du ciel et de la terre. Dans le classique taoïste Tao Te Ching, l'univers est représenté comme un grand soufflet engagé dans un processus cosmique de respiration.

Le vide

Parce que les peintres chinois placent "l'esprit" (qi) à la place la plus importante pour la peinture, ils laissent progressivement l'esprit de la nature, l'esprit humain et l'esprit du pinceau et de l'encre s'exprimer dans le tableau. Ainsi, l'"espace vide" initialement apparent dans la peinture devient la caractéristique principale pour exprimer l'esprit esthétique. Les anciens peintres chinois disaient souvent qu'ils ne cherchaient pas la similitude avec ce que leurs yeux percevaient, mais qu'ils poursuivaient l'esprit de la réalité devant et autour d'eux.

Que ce soit dans une perspective historique ou logique, l'esthétique de Lao Tse, auteur principal du Tao Te Ching et fondateur du taoïsme philosophique, doit être considérée comme le point de départ de l'histoire de l'esthétique chinoise. Même s'il existe des différences substantielles entre le confucianisme, le bouddhisme et le taoïsme, ils ont tous eu une large et longue influence sur la culture et les valeurs traditionnelles chinoises. Les pensées esthétiques de chacun expriment une conception artistique unifiée qui combine le matériel et l'immatériel, le solide et le vide, le limité et l'illimité, donnant ainsi naissance à cette forme unique d'expression artistique du vide voulu.

L'esthéticien chinois du 20e siècle Zong Baihua estime que la peinture chinoise attache la plus grande importance à "l'espace vierge". "L'espace vide n'est pas vraiment vide, mais l'endroit où l'esprit se déplace. Si vous prenez le vide pour de la blancheur, alors il devient le néant complet ; si vous prenez la partie solide pour du béton complet, alors l'objet perdra sa vivacité ; ce n'est qu'en mettant le vide dans la solidité et en transformant la solidité en vide qu'il y a de l'espace pour une imagination sans fin." Le vide est indéfini, indifférencié et, par conséquent, avec des possibilités infinies de transformation.

L'espace dans la peinture chinoise est construit par association et imagination, et la méthode consistant à combiner l'être et le non-être est une technique essentielle pour créer un espace vaste et étendu. Tout comme le contenu essentiel présenté par les préceptes du taoïsme, du confucianisme et du bouddhisme de la Chine ancienne, la réalité et la nihilité, l'être et le non-être sont étroitement liés, et ils constituent une unité à la fois conflictuelle et indivisible. Sans l'échange entre l'existence et la non-existence, il n'y aurait ni rythme ni esprit dans l'art.

Et en effet, Lao-Tse n'a cessé de prôner la ressource inépuisable du vide : "Les trente rayons convergent en un moyeu : là où il n'y a rien, il y a l'usage-fonctionnement du char. Sans le vide du moyeu, la roue ne tournerait pas ; sans le vide de l'argile, le vase ne contiendrait pas d'eau..." Le vide procède du creusement du plein, et le plein est, à son tour, creusé par le vide. Ni opposés ni séparés l'un de l'autre, ces deux états, le vide et le plein, "sont structurellement corrélés et n'existent que l'un par l'autre". Il ne reste plus au peintre ou au poète taoïste, au lieu de figer et de réifier, qu'à accomplir par son geste cette respiration qui va remplir le vide et désaturer le plein.

L'éminent spécialiste du bouddhisme et de la philosophie comparative Est-Ouest, le professeur Kenneth K. Inada, a déclaré : "Pour le bouddhiste, c'est la 'découverte' de la vacuité (sunyata) dans le devenir des choses ou du vide dans les êtres-en-devenir. Pour le taoïste, c'est la 'découverte' du rien (wu) dans le Tao des choses."

Le Tao n'a pas de nom et ne peut être déterminé. Pourtant, c'est une force cosmique, le processus mystique du monde, la nature intérieure de tout ce qui existe, la nature, qui n'est pas découverte, mais révélée. C'est la force dominante de l'éternel changement qui inspire tout, agit par le non-agir (wu-wei), crée, non pas en faisant, mais plutôt en grandissant, elle crée de l'intérieur. Le taoïsme est une affirmation de la connaissance non conventionnelle par le développement de ce qu'on appelle la vision périphérique ou non consciente de soi, la pénétration inintelligible dans tout, dans la nature des choses. Le taoïsme et le bouddhisme sont tous deux des philosophies de l'expérience. Tous deux sont des écoles holistiques. Les choses ne sont pas opposées, elles sont Une. Le Yin et le Yang ne sont que les modèles énergétiques de son apparition. Il n'y a pas de dichotomie.

Le point de vue philosophique chinois, qui implique une perception des choses dans leur globalité et leur mouvement éternel, comme parties intégrantes d'un ensemble fonctionnel de l'existence, et non comme fragments séparés. La peinture chinoise peut donc être comprise comme une réalisation visible de ce qui est en train d'être pensé. "La vision orientale des choses empêchait d'emblée tout traitement dichotomique de quoi que ce soit et favorisait en retour l'exploration de la plénitude du processus de devenir." (Inada, 1997)

"L'espace entre le Ciel et la Terre n'est-il pas comme un grand soufflet ?" demande Lao Tse. "Vide, il n'est pas aplati, et plus on le remue, plus il expire; mais plus on en parle, moins on le saisit...". Il n'est donc pas étonnant que les Chinois aient conçu la réalité originelle, non pas selon la catégorie de l'être et à travers le rapport de la forme et de la matière (les Chinois ne concevaient pas la "matière"), mais comme "souffle-énergie", comme qi ("devenir").

Jullien écrit : "Tout le paysage appréhendé dans ce jeu de corrélations est la totalité du monde dans sa vibration : non pas un monde qui ferait signe de l'Ailleurs mais un monde perçu dans le va-et-vient de sa respiration. C'est cette même tension du vivant que la peinture chinoise capte dans le paysage."

20:27 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : chine, tradition, traditionalisme, guo xi, peinture, peinture chinoise |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook