jeudi, 24 août 2023

L'OTAN entre autisme et désengagement

L'OTAN entre autisme et désengagement

par Enrico Tomaselli

Source: https://www.sinistrainrete.info/geopolitica/26179-enrico-tomaselli-la-nato-tra-autismo-e-disimpegno.html

Face à l'impossibilité désormais évidente de récupérer ne serait-ce qu'une partie des territoires perdus par l'Ukraine, l'OTAN cherche désespérément une issue qui ne la démolisse pas politiquement. Mais piégée dans sa propre propagande, elle semble en proie à une sorte d'autisme qui l'empêche de voir/d'accepter la réalité stratégique - à la fois celle du conflit et celle du multipolarisme émergent. La conséquence est une impasse dangereuse, qui fera durer la guerre au moins jusqu'à l'année prochaine.

* * * *

Le piège de la narration

Lorsque, après huit ans de guerre civile, le conflit ukrainien s'est finalement transformé en guerre ouverte avec la Russie, l'objectif des États-Unis était d'écraser Moscou par le biais d'une guerre hybride, dont la durée était estimée à moins d'un an. Et, bien sûr, une partie de cette guerre a consisté en une mobilisation sans précédent de la propagande anglo-américaine et de l'appareil médiatique. Si l'on tient compte du fait que le système médiatique, pratiquement dans le monde entier, mais certainement dans les pays occidentaux, est totalement entre les mains d'un petit nombre de producteurs/distributeurs de nouvelles (tous issus de pays de l'OTAN), et que ceux-ci sont à leur tour contrôlés - directement ou indirectement - par les agences de renseignement britanniques et américaines, il est facile de comprendre à quel point cette mobilisation était logique et nécessaire.

De toute évidence, la guerre médiatique a également été conçue et mise en œuvre sur la base du projet global, qui, comme nous l'avons mentionné, avait un horizon temporel relativement court. La fonction de la propagande était relativement simple : non seulement donner un sens au conflit, mais aussi construire un récit reposant sur deux piliers : la diabolisation de l'ennemi et la certitude de la victoire.

Ces deux éléments fondateurs du récit de guerre occidental sont étroitement et fonctionnellement liés, dans la mesure où - si vous considérez la défaite de l'ennemi comme acquise - sa diabolisation virulente devient non seulement utile, mais possible. L'hypothèse, en effet, est que si l'adversaire est écrasé et humilié, le fait de le dépeindre comme un monstre légitimera davantage cette approche; et, inversement, puisque la possibilité d'une négociation est exclue a priori, elle ne constituera en aucun cas un obstacle.

C'est d'ailleurs dans cette logique que le gouvernement Zelensky avait adopté une loi interdisant toute négociation avec la Russie (tant que Poutine était en fonction).

Le problème de cette posture est que si les choses tournent autrement que prévu, on se retrouve coincé dans ses propres présupposés; en clair, la négociation (avec Poutine) devra être faite par un autre gouvernement, ou par l'actuel, mais après s'être renié lui-même.

Ayant fait du conflit ukrainien une guerre par procuration, l'OTAN se retrouve aujourd'hui dans un double piège, construit par ses propres erreurs. Premièrement, la guerre s'est avérée non seulement loin d'être courte, mais aussi très sanglante et coûteuse, ce qui a mis à rude épreuve l'ensemble du système militaro-industriel de l'Alliance atlantique et la confronte aujourd'hui à l'impossibilité de maintenir un tel niveau de soutien économique et militaire dans la durée.

Deuxièmement, après avoir martelé pendant un an et demi les deux piliers susmentionnés ("Poutine = Hitler", "L'Ukraine va gagner"), face à l'évidence que la victoire ukrainienne est littéralement impossible, elle ne peut pas facilement faire un virage à 180° et, en plus d'avoir à accepter la défaite, elle doit aussi faire face à Hitler

Le problème gigantesque auquel l'OTAN est confrontée aujourd'hui est donc fondamentalement de trouver une stratégie de sortie viable. Mais, une fois de plus, ce qui rend les choses très compliquées, c'est précisément l'auto-narration dans laquelle le leadership atlantique persiste.

Si l'on regarde, par exemple, les États-Unis, qui restent le pivot de toute prise de décision réelle, on observe que la polarisation extrême qui a été déterminée (Biden vs Trump, Démocrates vs Républicains) fait que les deux électorats ont tendance à embrasser les positions des dirigeants, indépendamment de leurs convictions personnelles. Ainsi, l'électorat pro-Trump critique majoritairement le maintien du soutien à Kiev, tandis que l'électorat démocrate y est fortement favorable. Le résultat est que Biden, maintenant lancé dans sa campagne présidentielle pour un second mandat, ne peut pas facilement revenir sur sa position sur cette question, sous peine de perdre l'élection. Son électorat, en effet, a été fortement poussé à un soutien inconditionnel (précisément par la propagande démocrate), et ne le lui pardonnerait pas.

L'administration Biden, et en son sein surtout les néocons, était tellement sûre que tout se passerait comme prévu, qu'elle n'a même pas préparé une véritable stratégie globale pour atteindre ses objectifs, et encore moins pensé à un éventuel plan B.

En bref, l'OTAN est restée prisonnière de sa propre "rhétorique hyperbolique", comme l'a définie avec acuité Branko Marcetic [1] dans "Responsible Statecraft" [2], qui a fait croire à l'opinion publique "que l'issue de la guerre ne concernait pas seulement Kiev et sa reconquête du territoire perdu, mais qu'elle avait des enjeux existentiels, pour la sécurité des États-Unis, pour l'ensemble de l'ordre mondial et même pour la démocratie elle-même" [3].

La radicalisation extrême du discours public sur la guerre détermine en somme un effet boomerang, agissant non seulement comme un outil de motivation pour l'opinion publique occidentale, mais aussi comme un rappel pour ses dirigeants, qui sont dans une certaine mesure contraints de s'en tenir à leur propre narration du conflit.

Et ce piège agit à deux niveaux, correspondant précisément aux deux piliers de la guerre médiatique.

La recherche d'une issue

Le premier niveau est celui déterminé par la diabolisation de l'ennemi, qui rend impossible le retrait d'une confrontation présentée comme apocalyptique, tout comme elle rend impossible l'acceptation du nouvel Hitler.

Mais le second niveau, non moins complexe, est lié à la rhétorique de la victoire inéluctable des bons. Dès lors qu'une telle victoire apparaît impossible, il s'agit d'une part de trouver la responsabilité d'un tel renversement, et d'autre part de savoir comment gérer la défaite. Car, bien sûr, une guerre n'est pas un match de Ligue des champions, elle ne peut pas se terminer par un match nul. On gagne ou on perd. Donc, si la guerre est gagnée par la Russie, c'est l'OTAN qui est vaincue. Une perspective inacceptable pour Washington, d'autant plus à un moment où la domination mondiale est extrêmement fragile - quand même un pays africain comme le Niger se permet de claquer la porte au nez de Nuland...

Cette situation, ajoutée bien sûr à un certain nombre d'autres facteurs, détermine l'incertitude avec laquelle ces questions sont abordées à Washington. En fait, pour l'instant, l'idée de reporter les choix semble prévaloir, ce qui signifie que la guerre se poursuivra indéfiniment.

Bien entendu, dans l'intervalle, les États-Unis débattent, plus ou moins ouvertement, de la manière de sortir du piège. Depuis des mois, les grands journaux américains débattent de ces questions, à la fois en analysant plus objectivement la situation sur le terrain et en s'interrogeant sur les voies de sortie possibles. La plus grande limite à ces réflexions reste malheureusement une sorte d'autisme politique dans lequel elles semblent enfermées, et dont le récent sommet de Jeddah est une parfaite représentation. En effet, toutes les discussions sur ces questions se font en ignorant totalement l'existence de l'autre partie; les intérêts stratégiques et politiques russes, les développements concrets de la guerre, pratiquement le fait même que toute négociation doit envisager la participation de la Russie, sont constamment évacués. L'OTAN, de facto déjà vaincue sur le terrain, continue de raisonner comme si la Russie était une entité inepte, qui ne peut qu'accepter les éventuelles offres de l'Alliance.

On voit ainsi que, par exemple, au sujet de la responsabilité de la défaite, un sordide blame game a déjà commencé, les milieux de l'OTAN attribuant la faute aux Ukrainiens, accusés en gros d'être incapables d'appliquer les doctrines militaires indiquées par les stratèges de l'Alliance, et d'une mauvaise utilisation des moyens mis à leur disposition, tandis que les Ukrainiens accusent à leur tour l'OTAN d'un approvisionnement rare et tardif, et de proposer des tactiques inadaptées et impossibles à mettre en oeuvre. Il s'agit évidemment d'un triste jeu de dupes, où chacun tente de sauver la face vis-à-vis de ses propres opinions publiques, alors qu'en réalité, ils sont tous deux et également co-responsables. La grande contre-offensive ukrainienne, sur laquelle la machine médiatique travaille depuis des mois, et qui a été planifiée de concert par les états-majors de l'OTAN et de l'Ukraine, était la tentative politico-militaire extrême de changer le cours du conflit, non pas tant dans l'intention illusoire d'une impossible reconquête territoriale, mais plus modestement dans celle d'obtenir un minimum d'effet de levier. Mais ce ne fut pas le cas.

Dans la matrice imaginative dans laquelle flottent les dirigeants de l'OTAN, c'est jusqu'à présent l'hypothèse du gel coréen qui semble prévaloir, c'est-à-dire une sorte d'arrêt sur image du film de guerre censé figer le statu quo. Cette hypothèse repose sur l'idée que le conflit est dans une impasse immuable et qu'un arrêt serait donc bénéfique pour les deux belligérants. J'ai déjà écrit [4] plus haut à quel point cette hypothèse est irréaliste d'un point de vue stratégique; en effet, elle ne correspond en rien aux intérêts de la Russie. Mais il y a plus. Si l'on peut parler d'impasse, cela s'applique uniquement et exclusivement à la guerre ukrainienne par procuration, alors que la situation sur le terrain raconte une toute autre histoire.

En deux mois et demi, la contre-offensive ukrainienne s'est effectivement enlisée, qui plus est après avoir payé (une fois de plus, après Bakhmout) un prix du sang très élevé [5]. En revanche, les forces armées russes sont à l'offensive dans deux zones significatives. Au nord-est, elles ont progressé de quelques kilomètres en profondeur, s'approchant de la ville de Koupyansk, qui risque fort de devenir le prochain hachoir à viande, à tel point que les Ukrainiens l'ont déjà évacuée de ses civils, ainsi que ceux d'une trentaine d'agglomérations voisines.

Cette pression offensive est importante non seulement sur le plan militaire, en raison des développements qui pourraient suivre la chute de la ville sur un large secteur du front, mais aussi parce qu'elle se développe dans l'oblast de Kharkov, qui ne fait pas partie des quatre régions annexées à la Fédération de Russie.

Cela indique clairement que la Russie n'envisagera certainement pas d'arrêter ses opérations militaires tant qu'elle n'aura pas établi une ceinture de protection à l'ouest des quatre oblasts. Ce n'est peut-être qu'à ce moment-là qu'un gel de la situation serait possible.

Par ailleurs, depuis des semaines, les forces aérospatiales frappent nuitamment dans toute l'Ukraine, ciblant les infrastructures portuaires, les installations industrielles, les dépôts de munitions et les centres de commandement. Tout cela témoigne sans doute du fait qu'il n'y a pas d'impasse générale, mais que le conflit subit une pression constante de la part de la Russie, même si celle-ci ne produit pas (pour l'instant) de changements majeurs sur la ligne de front.

Adieu, l'Ukraine

Une variante plus avancée de cette hypothèse a été émise par Stian Jensen [6], chef d'état-major du secrétaire général de l'OTAN, avant d'être rapidement désavouée. Dans cette variante, un échange serait supposé: les territoires libérés par les Russes seraient reconnus comme faisant partie de la Fédération de Russie, qui en retour accepterait l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN.

Même si Jensen, après la réaction brutale du porte-parole du ministère ukrainien des Affaires étrangères, Oleg Nikolenko, est revenu partiellement sur ses propos, il semble évident que cette hypothèse a également été formulée au sein de l'OTAN. Qu'elle ait été divulguée par naïveté de la part de Jensen ou pour tâter le terrain n'a qu'une importance secondaire. Ce qui importe, c'est que l'hypothèse coréenne fasse un nouveau pas en avant, mais toujours sans tenir compte des intérêts russes.

Si, en effet, l'autre hypothèse est au fond une sorte de Minsk III, qui servirait aux Ukrainiens et à l'OTAN à se remettre sur pied et à se préparer à une nouvelle guerre, celle-ci prévoit au contraire une stabilisation formalisée.

Le point faible de cet échange est que non seulement Moscou n'acceptera jamais l'entrée de l'Ukraine dans l'Alliance atlantique - après tout, c'est la raison principale pour laquelle elle est entrée en guerre - mais que l'offre est dérisoire : l'Occident mettrait en effet sur la table quelque chose que la Russie possède déjà, et qu'elle ne risque pas de perdre.

Nous sommes donc toujours dans le domaine de l'autisme politique occidental.

En partie par nécessité matérielle, en partie par opportunisme politique, l'OTAN sera donc poussée à un désengagement progressif. Elle continuera à fournir de l'aide, désormais essentiellement des paquets à haute valeur symbolique (et économique...), tels que des missiles à longue portée et des avions de chasse F-16, mais totalement hors de propos, incapables d'apporter une contribution décisive à la capacité opérationnelle des forces armées ukrainiennes, à la fois en termes de quantité et parce que ce dont Kiev aurait besoin est tout à fait autre chose [7].

En conséquence, mais pas seulement, la coordination stratégique entre les commandements de l'OTAN et de l'Ukraine se relâchera, le premier étant de plus en plus sceptique quant aux capacités du second, et le second se méfiant de plus en plus des partisans de l'Atlantique.

La première nécessité pour Washington, et donc pour l'OTAN, d'autant plus que la campagne présidentielle américaine approche, est de procéder à un désengagement en douceur, en rejetant la responsabilité sur les Ukrainiens ; le récit commence déjà à s'orienter vers la trame "nous avons fait tout ce que nous pouvions, mais ils ne sont pas capables...", qui pourrait également préluder - si nécessaire - à un remplacement (plus ou moins indolore) de Zelensky, et se diriger ensuite vers une conclusion bienvenue.

Le problème, bien sûr, est d'en trouver une, qui soit aussi praticable, c'est-à-dire qui prenne enfin en considération la Russie non pas comme une entité abstraite, mais comme une réalité porteuse d'intérêts, et qui tienne compte à la fois des équilibres internes et des coûts impliqués. Mais cela semble pour l'instant très difficile.

Bien sûr, au pire, il y a toujours la solution afghane. Lâchez tout et tout le monde, remballez le drapeau et rentrez chez vous.

Nous pouvons donc nous attendre à un gel, certes, mais des capacités offensives ukrainiennes et d'un soutien occidental important. Kiev sera contraint d'adopter une stratégie défensive, renonçant à toute ambition de reconquête, et exploitant ainsi l'avantage d'une conduite opérationnelle minimisant les pertes. Les Russes, pour leur part, reprendront l'offensive, mais sans abandonner la ligne de conduite qui, elle, vise à minimiser les pertes. Les attaques aériennes et la destruction systématique des infrastructures logistiques et militaires se poursuivront. L'hiver arrive, et les dommages causés aux installations énergétiques et électriques sont ressentis par la population ukrainienne, épuisée par le grand nombre de morts et de blessés et par la destruction de l'économie. Sauf effondrement brutal [8], la guerre s'éternisera jusqu'en 2024, en attendant que le match Biden-Trump soit résolu.

En Europe, pendant ce temps, la crise continuera de mordre, et les leaderships vassaux auront de plus en plus de mal à garder la tête froide. Le monde glisse vers la multipolarité, et nous vers l'abîme. Tôt ou tard, il faudra se rendre à l'évidence : "nous avons besoin des Russes et ils ont besoin de nous" [9].

Notes

1 - Marcetic est membre de la rédaction du magazine de gauche Jacobin, et a collaboré avec diverses publications américaines.

2 - "Can Washington pivot from its maximalist aims in Ukraine", Branko Marcetic, Responsible Statecraft

3 - Ibidem

4 - Voir "Two Wars", Redcoats News

5 - Comme le résume bien l'analyste américain Daniel L. Davis, "la dure et froide vérité dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine aujourd'hui, c'est que la dernière offensive de l'Ukraine a échoué, et qu'aucune pirouette ne changera le résultat". Voir "La dure réalité : la dernière offensive de l'Ukraine a échoué", Daniel L. Davis, 19fortyfive.com

6 - Voir "War in Ukraine/Territories to Moscow in exchange for NATO access", Giulia Lecis, Quotidiano Sociale

7 - Voir "Effondrement", Giubbe Rosse News

8 - Ibidem

9 - Nicolas Sarkozy, interview dans Le Figaro

19:53 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : otan, actualité, politique internationale, ukraine, europe, affaires européennes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

L'Allemagne perd sa compétitivité: "Made in China" au lieu de "Made in Germany"

L'Allemagne perd sa compétitivité: "Made in China" au lieu de "Made in Germany"

Source: https://zuerst.de/2023/08/22/deutschland-verliert-konkurrenzfaehigkeit-made-in-china-statt-made-in-germany/

Pékin/Berlin. La Chine est en train de devenir la nouvelle Allemagne en Europe, ce qui signifie que les fabricants chinois concurrencent les entreprises allemandes dans l'UE elle-même, précisément là où l'Allemagne est actuellement leader, à savoir dans le domaine des biens industriels sophistiqués. Les parts de marché allemandes diminuent au même rythme que les parts de marché chinoises augmentent.

C'est ce qui ressort d'une étude de l'institut de recherche économique privé de l'économie allemande (IW). Il existe un danger pour les perspectives de vente sur les principaux marchés d'exportation allemands - jusqu'au risque de perte de prospérité pour l'Allemagne dans son ensemble, avertit l'auteur de l'étude et directeur de l'IW pour le cluster Marchés mondiaux et régionaux, Jürgen Matthes.

Derrière cette évolution se cache une stratégie chinoise implacable, poursuit-il. Avec sa stratégie "Made-in-China-2025", le gouvernement de Pékin veut faire de l'économie chinoise, grâce à un soutien massif, un leader de l'innovation à long terme dans des secteurs où l'économie allemande dispose jusqu'à présent d'avantages de spécialisation, notamment dans le développement de voitures et de moteurs, de produits pharmaceutiques et surtout de matières premières et de produits chimiques.

Mais la politique de soutien active de la Chine n'est qu'une moitié de la vérité. Les entreprises allemandes sont également soumises à une pression massive en raison de la hausse des coûts de l'énergie et de l'inflation, et perdent en compétitivité. "Compte tenu des défis de la transition énergétique et des problèmes fondamentaux de compétitivité en Allemagne, les résultats empiriques sont préoccupants", écrit Matthes, économiste à l'IW. Les coûts élevés de l'énergie pèsent également sur les exportations automobiles allemandes. (rk)

Demandez ici un exemplaire gratuit du magazine d'information allemand ZUERST ! ou abonnez-vous dès aujourd'hui à la voix des intérêts allemands !

Suivez également ZUERST ! sur Telegram : https://t.me/s/deutschesnachrichtenmagazin

19:21 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Economie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : allemagne, chine, europe, affaires européennes, économie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

L'autarcie : l'économie souveraine de l'Empire

L'autarcie : l'économie souveraine de l'Empire

Alexandre Douguine

Source: https://www.geopolitika.ru/article/avtarkiya-suverennaya-ekonomika-imperii

Mon ami (hélas décédé), le grand homme d'affaires et patriote Mikhail Youriev, a un jour posé une question: pourquoi l'équilibre dans la balance du commerce extérieur est-il idéal, c'est-à-dire reflète une situation dans laquelle un pays vend autant qu'il achète (le volume des importations est égal à celui des exportations) ? Il se trouve, concluait-il, que l'idéal serait de réduire le commerce extérieur à zéro. C'est un très bon point. C'est sur ce point qu'il a construit son curieux livre La forteresse Russie. L'idée principale en est la suivante: la Russie doit se fermer au monde et construire une société autonome basée uniquement sur nos valeurs traditionnelles russes. Vous voulez une balance du commerce extérieur parfaite, obtenez-la. C'est une façon de penser très productive.

Mais il s'agit ici d'un manque de ressources, de biens et de technologies qui ne peuvent être reçus que de l'extérieur. Une telle idylle d'une balance commerciale strictement nulle basée sur un commerce extérieur strictement nul n'est possible que si le pays a suffisamment de tout. Tout est là - et, dans ce cas hypothétique, tout lui appartient.

Une telle autosuffisance est appelée "autarcie". Ce mot sonne comme un "juron" et une "hérésie" pour les économistes élevés dans le paradigme libéral. Mais les partisans de l'autarcie économique n'étaient pas des marginaux, mais des sommités de la pensée économique à l'échelle mondiale, comme Friedrich List et même John Maynard Keynes.

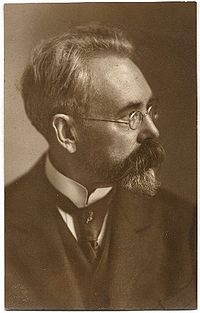

C'est Friedrich List qui a le mieux étayé cette théorie dans sa doctrine dite de "l'autarcie des grands espaces". List lui-même s'est inspiré de deux sources: la théorie du philosophe allemand Johann Gottlieb Fichte, qu'il a exposée dans son ouvrage-programme L'État commercial fermé, et l'expérience de l'économie américaine du 19ème siècle, que List a étudiée attentivement.

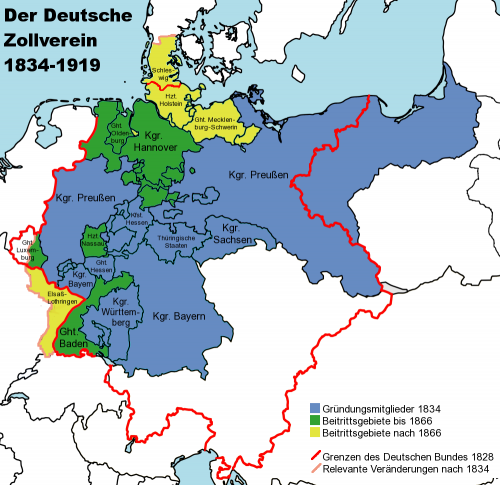

La logique de List est la suivante: si nous prenons deux États, l'un économiquement, industriellement et financièrement développé, et l'autre - sensiblement en retard, et que nous supprimons complètement toutes les barrières commerciales entre eux, le niveau de développement des économies ne sera jamais égalisé. Au contraire, le fossé entre les économies développées et non développées ne fera que se creuser, car, en fait, le système le plus développé absorbera le système le moins développé et ne lui donnera pas la possibilité de se développer de manière autonome. La croissance de l'économie la plus faible ne sera qu'une apparence et sera payée par le renoncement total à la souveraineté économique. Que faire dans une telle situation ? Pour l'économie moins développée, il est nécessaire de se fermer face à l'économie plus développée. Mais cela conduira à la stagnation. Oui, à moins que l'économie moins développée ne couvre une zone critique géographiquement, démographiquement, en termes de ressources, de préférence avec des sociétés qui sont plus ou moins proches culturellement, historiquement, civilisationnellement, ethniquement. C'est alors ce que nous appelons le "grand espace". S'il existe déjà, il doit se fermer face à un concurrent plus développé et se concentrer sur le développement de son potentiel (en mode mobilisation). S'il n'existe pas encore ou si l'espace n'est pas assez grand, il faut le créer par l'instrument d'une union douanière (Zollverein).

Les États de petite et moyenne taille ne pratiqueront pas l'autarcie. Même un grand État n'y parviendra pas. Mais un très grand État (= Empire) y parviendra. Par conséquent, la création d'un empire est une nécessité économique. En écoutant List, Bismarck a créé une "union douanière" avec les nations allemandes d'Europe centrale et l'Empire allemand. Et sur le plan économique, cela a fonctionné.

Comme l'a montré l'éminent économiste russe Alexander Galouchka, Staline a également écouté un disciple de List, l'économiste letton Karlis Balodis (Carl Ballod), auteur de Der Zukunftstaat / The State of the Future, qui a proposé un modèle de développement pour la Russie similaire à l'autarcie de vastes régions. Ce n'est pas du marxisme classique, mais de List et de Balodis qu'il faut déduire l'algorithme économique de la percée de Staline, comme le montre de manière convaincante Galouchka dans son livre Le cristal de la croissance. Une fois de plus, comme en Allemagne, le modèle a fonctionné. Avant l'adoption du modèle de la liste Balodis et après la mort de Staline, l'économie soviétique, tout en restant idéologiquement la même, a donné des résultats très différents, beaucoup moins convaincants. Le secret n'est donc pas dans le marxisme, mais dans Balodis, car avant et après Staline, l'économie soviétique était idéologiquement la même, mais l'effet était complètement différent. La poussée n'a rien à voir avec le dogme socialiste - en soi, il est neutre du point de vue de l'effet. Si elle est combinée à l'autarcie de vastes régions et à un équilibre subtil entre l'initiative économique d'en bas (artels) et une planification étatique raisonnable d'en haut - c'est une chose, si vous vous en tenez au dogme et ne tenez pas compte de la réalité - c'en est une autre. Galouchka montre que ce même modèle de liste a joué un rôle décisif dans l'ascension fulgurante de l'Allemagne hitlérienne, où l'économiste Hjalmar Schacht a suivi la logique de l'autarcie de vastes régions contre les économies supérieures de l'Angleterre et des États-Unis, et cela a fonctionné une fois de plus.

Dans la théorie de Keynes, nous trouvons un terme qui n'est guère utilisé : l'"isolation économique". Il s'agit de créer une île autosuffisante (insula) dans l'espace économique, en combinant l'initiative privée et la gestion publique (jusqu'à l'armée de travailleurs) afin de parvenir à une indépendance totale vis-à-vis des marchés extérieurs. Cette théorie était adaptée aux conditions de la Seconde Guerre mondiale, où les relations économiques avec l'étranger étaient gravement interrompues. Elle correspondait largement à la politique économique isolationniste des États-Unis face à la métropole britannique, le protectionnisme ayant toujours été un outil privilégié de l'économie américaine.

Écoutant Keynes, Roosevelt a lancé le New Deal. Et cela a marché.

Il s'avère que ce n'est pas une question d'idéologie. L'autarcie de vastes régions fonctionne dans le cas des États-Unis républicains, du Reich allemand (le deuxième et le troisième) et de l'URSS de Staline. Et inversement, lorsque ce modèle est abandonné, alors, quelle que soit l'idéologie, les succès économiques s'avèrent beaucoup plus modestes ou inexistants.

Par essence, l'idée d'autarcie des grands espaces est la même chose que l'idée d'Empire.

Ainsi, une grande étendue d'Empire est également une nécessité économique. L'autarcie est la seule version possible de la souveraineté économique totale.

La logique est la suivante: d'abord, un grand espace fermé est créé et renforcé par une union douanière, une intégration régionale, une unification des peuples et des sociétés sur la base de modèles culturels, historiques et civilisationnels proches, avec un niveau de développement économique plus ou moins égal. Et ici, comme l'a suggéré Mikhail Youriev, un équilibre économique extérieur idéal en vertu d'un commerce extérieur nul. Pas de monétarisme. Une émission totalement souveraine, de préférence une émission à deux circuits avec un compte d'État spécial pour les projets d'importance stratégique. Dans ce cas, le change n'a plus de sens, l'État dispose d'autant d'argent qu'il en a besoin. Ce n'est qu'alors que l'Empire pourra commencer à s'ouvrir peu à peu, tout en conservant un strict monopole sur le commerce extérieur.

Le commerce extérieur aura un effet positif en tant que complément à l'autarcie, et non en tant que substitut. D'ailleurs, les Anglo-Saxons le savent très bien, eux qui ont bâti deux empires commerciaux au cours des derniers siècles - le britannique et l'américain. Tous deux ont commencé par l'autarcie dans de vastes espaces (List lui-même a emprunté quelques-unes de ses principales idées à l'expérience américaine du 19ème siècle), et ce n'est qu'ensuite, après avoir traversé les époques du mercantilisme et fait un usage intelligent du protectionnisme lorsque cela s'avérait nécessaire, qu'ils sont passés au marché libre. Seul un empire économiquement établi peut se permettre d'être ouvert. Si l'on s'ouvre sans devenir un Empire, le retard, la dégradation, la dépendance et la perte de souveraineté sont garantis. C'est à partir de ce constat que List a commencé à construire sa théorie de l'autarcie des grandes régions, c'est-à-dire la construction de l'Empire allemand. Jusqu'à ce que l'Empire devienne suffisamment puissant et indépendant, il était préférable qu'il restât fermé. Ce n'est qu'ensuite qu'il pourra s'ouvrir peu à peu, en intégrant d'autres économies dans sa structure. C'est exactement ce que fait la Chine aujourd'hui: "One Belt, One Road", qu'est-ce que c'est sinon la construction du grand espace chinois, c'est-à-dire la construction de l'Empire chinois?

Nos économistes se sont trompés d'auteurs. Coïncidence? Je ne le crois pas. Il s'agit plutôt d'un sabotage. Qu'ils lisent maintenant les bons.

19:07 Publié dans Actualité, Economie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, économie, théorie politique, sciences politiques, politologie, friedrich list, alexandre douguine, russie, autarcie, autarcie économique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Gouvernance mondiale et darwinisme social des élites

Gouvernance mondiale et darwinisme social des élites

Markku Siira

Source: https://markkusiira.com/2023/08/20/globaalihallinto-ja-eliitin-sosiaalidarwinismi/

Comme je l'ai répété ad nauseam, le monde est en train d'être réorganisé, mais même cette réorganisation n'est effectuée que pour mieux servir les sociétés transnationales et leurs parties prenantes. Tout cela se déroule sous l'égide d'un "gouvernement mondial" informel auquel les États et leurs élites politiques semblent obéir.

À ce stade du changement, de nombreux critiques de l'ordre occidental parlent en termes élogieux de l'"alternative" émergente connue sous l'acronyme BRICS (acronyme formé à partir des initiales des noms anglais de cinq pays : Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud).

Le terme a été utilisé pour la première fois par l'économiste britannique Jim O'Neill en 2001 dans un rapport de la banque d'investissement Goldman Sachs intitulé Building Better Global Economic BRICs.

O'Neill, un initié de l'élite financière, prédisait déjà à l'époque que "les BRIC, et la Chine en particulier, augmenteront leur poids dans le PIB mondial" et que cela aura des "implications pour l'économie mondiale". Compte tenu de ces perspectives, "les forums politiques mondiaux devraient être réorganisés".

Pour être honnête, je ne placerais pas beaucoup d'espoir dans les BRICS en tant que force pionnière pour le changement. Toute politique n'est, en fin de compte, qu'une sournoiserie machiavélique. Il n'y a pas d'amitiés durables entre différents pays, seulement des "partenariats stratégiques" qui peuvent changer à tout moment lorsque l'intérêt particulier l'exige.

Dans le monde globalisé d'aujourd'hui, les "nations" d'antan n'ont plus beaucoup de sens, car elles sont elles aussi détenues par les banques et les grandes entreprises. Malheureusement, le monde réel est un système darwiniste social où seuls l'argent et le pouvoir permettent d'obtenir la "justice". Sous la surface de l'humanisme occidental se cache une philosophie du pouvoir.

Même les concurrents des États-Unis ne peuvent être pris entièrement au sérieux, car ils sont tous (y compris la Russie et la Chine) de bons membres des Nations unies et d'autres institutions créées par des élites supranationales et cherchent à promouvoir leurs agendas douteux à long terme dans leurs propres sociétés.

Même Vladimir Poutine, diabolisé par les médias occidentaux, semble être un fanatique de l'ONU, tant il mentionne souvent cette organisation et son importance. Dans leurs déclarations, les représentants de la politique étrangère russe font également référence de manière répétée au système de règles du "droit international", bien que celui-ci n'existe littéralement dans des documents, et non dans la vie réelle, où les véritables dirigeants plient toutes les lois à leur avantage.

Si un parti voulait vraiment défier l'hégémonie de l'establishment "occidental" (c'est-à-dire anglo-américain), il devrait le démontrer en cessant de se soumettre à ces institutions corrompues et à la puissance de l'argent qui les sous-tend. Mais il semble que cela n'arrivera pas.

Soit personne n'est assez fort, assez intelligent ou même assez désireux de changer le système, soit l'oligopole mondial a effectivement réussi à créer un énorme "système de systèmes" qui, à ce stade, inclut même les soi-disant "ennemis" comme faisant partie de l'ensemble.

Malgré leurs différences et leurs conflits, toutes les puissances, grandes et petites, avancent actuellement dans la même direction technocratique. Qu'importe si, de temps à autre, des gens doivent être tués par dizaines de milliers dans les guerres par procuration des banquiers : l'essentiel est que "des progrès soient accomplis" et que l'humanité prenne de nouvelles directions, guidée par les détenteurs du pouvoir qui restent dans l'ombre.

18:32 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, gouvernance mondiale, élites mondiales |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook