mercredi, 25 octobre 2023

La créatrice de Harry Potter J.K. Rowling: volontaire pour aller en prison si la législation britannique sur les trans est adoptée

La créatrice de Harry Potter J.K. Rowling: volontaire pour aller en prison si la législation britannique sur les trans est adoptée

Source : https://zuerst.de/2023/10/25/harry-potter-autorin-j-k-rowling-freiwillig-ins-gefaengnis-wenn-britische-trans-gesetzgebung-kommt/

Londres. La loi fédérale allemande dite "loi d'autodétermination", dont le projet a été présenté par le gouvernement fédéral en août, prévoit notamment des sanctions si les transsexuels sont interpellés par leur ancien nom ou sexe. D'autres pays européens sont également menacés par cette évolution - l'agenda transsexuel et LGBT est une priorité absolue pour les idéologues de la rééducation dans l'UE.

Mais il y a aussi de la résistance. L'auteur britannique de best-sellers J.K. Rowling (créatrice de "Harry Potter") n'accepte pas le culte de la transsexualité imposé par les autorités. Elle vient de déclarer que si le fait de s'adresser à des personnes trans en utilisant le "mauvais" pronom devenait une infraction pénale au Royaume-Uni, elle serait prête à accepter une peine de prison en cas de doute. Littéralement, elle a tweeté : "Je suis prête à accepter deux ans de prison si l'alternative est d'être forcée de nier la réalité du genre".

L'auteure à succès, qui a déjà pris position contre l'idéologie du genre en pleine expansion, réagissait ainsi à un article du Mail on Sunday. Celui-ci fait état de projets du gouvernement travailliste britannique visant à faire des attaques contre l'identité sexuelle d'une personne un délit. L'utilisation d'un mauvais pronom d'une personne trans pourrait alors entraîner une peine de prison.

Rowling se considère comme "une partisane des droits des femmes et de l'importance du sexe biologique". Sa fortune a été estimée à plus d'un milliard de dollars américains en 2004. Selon le magazine Forbes, elle est considérée comme l'écrivaine la mieux payée au monde. (mü)

Demandez ici un exemplaire de lecture gratuit du magazine d'information allemand ZUERST ! ou abonnez-vous ici dès aujourd'hui à la voix des intérêts allemands !

Suivez également ZUERST ! sur Telegram : https://t.me/s/deutschesnachrichtenmagazin

Partager :

22:19 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : j. k. rowling, grande-bretagne, gendérisme, europe, affaires européennes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Aspects géopolitiques du conflit en Palestine

Aspects géopolitiques du conflit en Palestine

Daniele Perra

Source: https://www.geopolitika.ru/pt-br/article/aspectos-geopoliticos-do-conflito-na-palestina

Israël, outre ses prétentions messianiques-eschatologiques, représente la position avancée de la Carthage américaine en Asie occidentale, étant une projection des États-Unis eux-mêmes. En ce sens, l'existence de l'État d'Israël, du moins dans sa configuration actuelle et dans le contexte de l'hégémonie unipolaire, tend à toujours présenter la possibilité d'un conflit régional.

Introduction

Dans un article publié sur le site Eurasia. Rivista di studi geopolitici, daté du 20 septembre 2020 et intitulé "Le déclin des États-Unis et l'axe islamo-confucéen", l'auteur fait ouvertement référence au fait que la coopération retrouvée entre les différentes composantes de la résistance antisioniste, suite aux divisions apparues après l'agression contre la Syrie, aurait pu constituer une "certaine menace" pour la sécurité de l'"État juif". En particulier, on a tenté de montrer comment le rôle actif de la République islamique d'Iran dans le soutien à des groupes tels que le Hamas et le Jihad islamique aurait pu accroître considérablement ses capacités militaires jusqu'à un niveau similaire, au moins, à celui d'Ansarullah au Yémen (qui a partagé pendant des années le sort de la bande de Gaza en termes d'embargo et de siège) [1]. Dans un autre article publié sur le même site (le 13 mai 2021) pour analyser la dynamique de l'attaque sioniste contre le quartier de Sheikh Jarrah à Jérusalem-Est, il a été avancé que cette "aide iranienne", compte tenu de la situation particulière de la bande de Gaza, aurait eu les caractéristiques d'un simple transfert de logistique, de données et d'informations pour la construction d'une technologie militaire (même rudimentaire) sur le terrain [2].

À la lumière de ce qui s'est passé à la suite de l'opération "Tempête al-Aqsa", on peut dire (sans crainte d'être contredit) que ces considérations n'étaient pas entièrement erronées. En même temps, les événements récents, avec l'emprise sioniste sur la bande de Gaza qui ne cesse de se resserrer et la volonté génocidaire affichée de la direction militaire israélienne elle-même (le général Ghassan Alian, par exemple, en plus de comparer le Hamas à ISIS, a explicitement apostrophé toute la population de Gaza en la qualifiant d'"animatx humains" et en lui promettant l'enfer) méritent d'être examinés en détail, à la fois pour en donner une interprétation géopolitique et pour déconstruire le récit "occidental", une fois de plus basé sur le schéma élémentaire "il y a un agresseur et un agressé", qui est toujours utile pour inverser la responsabilité d'une tragédie, en ignorant ses causes au fil du temps. À cette fin, cette contribution sera divisée en deux parties: la première partie analysera les données politico-militaires, tandis que la seconde partie se concentrera sur certains aspects géo-historiques du conflit arabo-sioniste.

Le fait politico-militaire

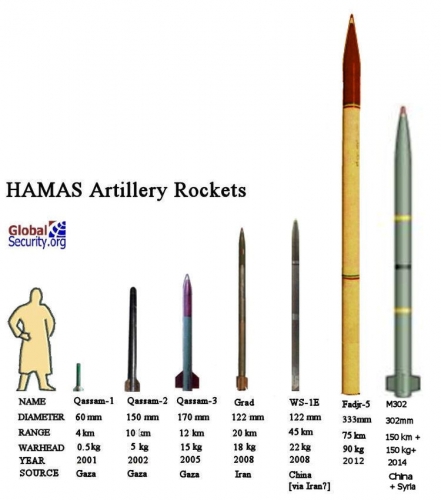

Presque tous les observateurs occidentaux ont été surpris par la complexité de l'attaque menée par le mouvement de résistance islamique le 6 octobre contre l'entité sioniste (une attaque menée sur terre, sur mer et dans les airs grâce à l'utilisation combinée de canots pneumatiques, de parapentes motorisés et au lancement, en grandes quantités, de différents types de roquettes capables de submerger et de pénétrer le système de défense antimissile Iron Dome, construit grâce aux généreuses contributions des administrations américaines de ces dernières années, en particulier celle d'Obama). Parmi ces différents types de roquettes, se distinguent les Qassam 1 et 2 (dont la production est assez simple et bon marché, compte tenu du fait qu'elles utilisent généralement des matériaux provenant de déchets de construction), les Abu Shamala ou SH-85 (nommées en l'honneur de Muhammad Abu Shamala, commandant de l'aile militaire du Hamas décédé en 2014), les Fajr-3 et Fajr-4 de fabrication iranienne (bien que construites avec une technologie nord-coréenne basée sur d'anciens systèmes de missiles à lancement multiple soviétiques) et les missiles R-160 de fabrication syrienne. La présence de fusils M4 de fabrication américaine dans l'arsenal militaire du Hamas est également surprenante. À cet égard, pour éviter les spéculations politiques fantaisistes et inutiles selon lesquelles le Hamas serait allié au Mossad (sic !) et ainsi de suite, il est nécessaire de rappeler que la principale source d'armement du mouvement de résistance est (inévitablement) le marché noir. Sans parler des arsenaux entiers abandonnés par les Occidentaux après l'indécente fuite d'Afghanistan, il est important de rappeler que toujours dans les colonnes d'Eurasia (reprenant également une enquête du Washington Post, pas vraiment une publication que l'on peut accuser d'être l'expression de la propagande russe) [3], il avait déjà été souligné que l'important flux d'armes occidentales vers Kiev finirait d'une certaine manière par alimenter le marché illégal des matières premières (une pratique dans laquelle l'Ukraine indépendante a historiquement joué un rôle de premier plan, notamment grâce à l'un des taux de corruption les plus élevés au monde). Par conséquent, il ne serait pas du tout improbable qu'un certain nombre (aussi petit soit-il) de ces armes se retrouvent dans la bande de Gaza (des armes fabriquées en Occident, par exemple, très probablement par l'intermédiaire de l'ISI pakistanais, ont également été trouvées parmi les miliciens cachemiri opposés à l'occupation de la région par l'Inde).

Dans ce cas, le fait à analyser est l'échec patent des services sionistes qui, par le passé, ont été particulièrement habiles à infiltrer les territoires de la bande de Gaza et les rangs du Hamas. Comme nous l'avons déjà mentionné, certains maintiennent encore la thèse de l'alliance cachée ou de la création israélienne du Hamas. Pour être juste, il serait correct de dire que, au moins dans un premier temps (c'est-à-dire au tournant des années 1980 et 1990), que ce soit pour affaiblir le leadership "nationaliste" de l'OLP au sein de la lutte palestinienne ou pour pratiquer la division et la domination au sein des factions de la Résistance à l'occupation sioniste, Israël n'a pas particulièrement empêché la montée en puissance du Hamas. Il convient de rappeler que celle-ci s'inscrit dans la pratique socio-politique du mouvement dont il est issu, les Frères musulmans (organisation née en Egypte en 1928 qui s'est donné pour objectif de repenser l'Umma islamique après l'abolition du califat par la Turquie kémaliste), qui ont bâti leur fortune sur la création d'organisations caritatives (hôpitaux, orphelinats, écoles et instituts pour les couches les plus faibles de la population) qui ont été l'épine dorsale de leur succès dans un contexte économique extrêmement précaire comme celui de la bande de Gaza. Un succès qui a représenté, pour le moins, une grave erreur d'appréciation de la part de l'appareil sécuritaire sioniste. Les difficultés (dues en partie aussi à l'amélioration des capacités de contre-espionnage du Hamas, autre aspect lié à une collaboration plus étroite avec Téhéran) ne peuvent être dissociées des profondes divisions internes de la société israélienne (marquées par des tensions ethniques et même religieuses croissantes - la croissance des communautés orthodoxes refusant le service militaire ne peut être sous-estimée -, l'obsession du dépassement démographique arabe et un choc inhabituel, pour Israël, entre les sommets politique et militaire). Même les appels à l'unité nationale de Benjamin Netanyahou (durement critiqué à la fois pour son projet controversé de réforme du système judiciaire et pour sa politique de "tolérance zéro" à l'égard de toute revendication palestinienne, aussi minime soit-elle) n'ont pas eu l'effet escompté. En particulier, le Premier ministre a été attaqué à plusieurs reprises, tant par les milieux "progressistes" et "libéraux" (comme le quotidien historique "Haaretz") que par les milieux conservateurs plus rigides.

Aux difficultés politiques et sociales internes évidentes (jusqu'à présent, la principale menace pour Israël reste la fragmentation de son tissu social, à l'instar du reste de l'Occident), s'ajoutent des difficultés d'ordre militaire. Les déclarations initiales de M. Netanyahu concernant l'entrée imminente des forces armées israéliennes dans la bande de Gaza se sont heurtées à la vision plus "prudente" de la direction militaire, qui semble actuellement opter principalement pour un lent étranglement de la bande, soumis à des bombardements "préparatoires" constants et à l'interruption de l'approvisionnement en nourriture, en eau et en électricité. Cette situation, qui met en évidence l'hypocrisie traditionnelle de l'Occident (qui, contrairement aux attaques russes contre l'infrastructure énergétique de l'Ukraine, ne semble pas disposé à accuser Israël de crimes de guerre), met en lumière les risques et les coûts d'une campagne militaire terrestre dans un contexte urbain densément peuplé. Ce n'est pas une coïncidence si les centres de recherche américains (dans le sillage des deux conflits tchétchènes de la dernière décennie du 20ème siècle) ont défini le combat urbain comme la caractéristique déterminante des conflits du nouveau millénaire. Un type de combat qui favorise presque toujours le défenseur et qui, selon les experts en tactique militaire, ne peut réussir que si l'attaquant dispose d'un avantage numérique évident (6 à 10 contre 1 sur l'adversaire) [4]. Les Américains eux-mêmes ont rencontré des difficultés à Falloujah et, malgré un avantage numérique considérable (environ 15.000 contre 3000 insurgés), n'ont réussi à s'imposer qu'en rasant des quartiers entiers de la ville. La Russie, pour sa part, à l'exception du cas de Marioupol (ville à haute valeur stratégique et "symbolique") ou du "hachoir à viande" de Bakhmout/Artemovsk, a choisi de limiter au maximum les combats urbains dans le cadre du conflit ukrainien.

Or, il semble évident que la découverte du système ramifié de tunnels construits par les miliciens palestiniens à l'intérieur de la bande de Gaza serait loin d'être aisée et exposerait les forces israéliennes à de lourdes pertes (ce qui, le moment venu, a conduit Tel-Aviv à abandonner ses rêves d'expansion vers le Liban). Cependant, il est tout aussi clair que la seule issue possible du conflit pour Israël est la "victoire totale", c'est-à-dire la destruction du Hamas (ou du moins de sa capacité d'attaque). Pour atteindre cet objectif, l'entrée dans la bande de Gaza (avec tous les risques énormes que cela comporte, y compris en termes de pression sur l'industrie de guerre occidentale déjà éprouvée par le conflit ukrainien) semble inévitable. Et pour préparer cette intervention, une campagne d'information a déjà été lancée dans le but de déshumaniser et de criminaliser l'adversaire (qui doit être identifié comme le "mal manifeste"). C'est dans cette optique qu'il faut interpréter les nouvelles (peu fiables) sur le prétendu massacre de mineurs dans le kibboutz de Kfar Aza, dont le but est simplement de préparer l'opinion publique à un conflit prolongé ; une pratique bien connue en Occident, depuis le tout aussi prétendu massacre de Račak qui a donné le coup d'envoi de l'agression de l'OTAN contre la Serbie, jusqu'aux accusations infondées contre l'Irak en 2003, en passant par la campagne de désinformation qui a ouvert la voie à la destruction de la Libye (sans oublier le massacre russe jamais prouvé de Bucha, en Ukraine). Que ces informations soient confirmées ou non, il est curieux de constater que l'opinion publique précitée n'a pas manifesté la moindre indignation face au meurtre (cette fois-ci aussi réel que répété) de mineurs palestiniens dans les territoires occupés par les forces de sécurité israéliennes. Pourtant, comme le rapporte l'organisation non gouvernementale Save the Children, depuis le début de l'année et jusqu'en septembre dernier, le massacre a atteint le triste record de 38 morts [5]. Une nouvelle démonstration du fait qu'il n'y a pas de "nouveau conflit" en Palestine (comme le prétendent à tort certains journaux italiens) - ce à quoi nous assistons n'est que l'escalade d'un conflit qui dure déjà depuis plus d'une décennie - et du fait qu'il est tout aussi inapproprié de prétendre que l'attaque du Hamas n'a pas eu d'élément déclencheur.

Dans ce sens, il sera également utile d'ouvrir un bref chapitre sur le contexte international, puisque plusieurs analystes ont soutenu la thèse selon laquelle l'opération du mouvement de résistance palestinien visait à contrecarrer les efforts américains en vue d'une normalisation "officielle" des relations entre Israël et l'Arabie saoudite. Cette possibilité ne doit pas être écartée a priori, mais il convient d'apporter quelques précisions :

a) historiquement, les relations entre le Hamas et l'Arabie saoudite n'ont jamais été particulièrement constructives (le mouvement, au contraire, a toujours été soutenu par le Qatar et la Turquie, des pays qui entretiennent des relations solides avec Tel-Aviv, avec des hauts et des bas) ;

b) les relations entre Israël et l'Arabie saoudite n'ont pas besoin d'être normalisées de sitôt, car elles se poursuivent officieusement depuis longtemps (comme l'a fait valoir l'universitaire Madawi al-Rasheed, même l'embargo pétrolier qui a suivi la guerre d'octobre 1973 ne peut être considéré comme un acte hostile, compte tenu de sa durée extrêmement limitée) [6] ;

c) il n'est pas du tout acquis qu'une normalisation des relations entre Israël et l'Arabie saoudite (sur le modèle des "accords d'Abraham" de Trump) conduise à un gel du conflit en Palestine ou même à un nouvel accord de paix israélo-palestinien qui inclurait les mouvements de résistance islamique en plus de l'Autorité nationale palestinienne déjà largement délégitimée;

d) les accords de paix proposés jusqu'à présent dans le contexte occidental ont toujours été unilatéraux, ignorant complètement les droits des deux parties (notamment le "plan/escroc du siècle" de l'administration Trump, qui prévoyait, d'une part, la légitimation totale des colonies sionistes en Cisjordanie et, d'autre part, la création d'une entité nationale palestinienne dépourvue de souveraineté, démilitarisée et territorialement fragmentée).

Théoriquement, il serait donc plus juste de dire que le récent accord de réouverture des canaux diplomatiques entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, parrainé par la Chine, a en quelque sorte donné le feu vert au Hamas pour organiser l'attaque. Enfin, la "piste Sadate" semble exclue : en d'autres termes, l'idée que les dirigeants du Hamas, comme le successeur de Nasser au début des années 1970, ont cherché la confrontation pour montrer leur force et pouvoir négocier une sortie du conflit dans des conditions plus favorables. Un mouvement qui se présente comme l'expression des espoirs palestiniens de revanche (indépendamment des éléments et événements sans équivoque qui ont caractérisé son histoire) ne peut être comparé aux aspirations personnelles du président d'un pays tiers, l'Égypte, dont l'objectif ultime était l'inclusion progressive dans l'orbite occidentale. D'ailleurs, Sadate lui-même a été victime d'une tentative d'assassinat organisée par un groupe issu des Frères musulmans, alors que le président lui-même avait réhabilité son nom après les années de persécution nassériste (bien que la confrérie ait joué un rôle non négligeable dans les événements qui ont conduit au succès de la "révolution" des officiers libres au début des années 1950).

Aspects géo-historiques

Le militant et universitaire français Gilles Munier commente ainsi, dans les pages de La Nation Européenne, la mort du militant de Jeune Europe Roger Coudroy, qui s'était rendu en Palestine dans la seconde moitié des années 1960 pour combattre avec les Fida'iyyin : "La participation active des Européens à la lutte de libération, on le comprend aisément, est une réalité trop dangereuse pour les sionistes, qui ne peuvent accepter que la presse s'approprie l'information. Israël, pilier de l'impérialisme anglo-saxon, est une menace permanente pour tous les peuples riverains de la Méditerranée. Accepter son existence, c'est entériner la politique des blocs, dont l'intérêt est de diviser pour mieux régner. La disparition d'Israël privera la 6ème flotte américaine de son principal prétexte pour traverser la Méditerranée [...] La question palestinienne et l'hypothèque sioniste sur l'Europe sont un seul et même problème, qui ne peut être résolu que par l'alignement de l'organisation sioniste mondiale. L'histoire montrera que Roger Coudroy, comme Che Guevara, n'est pas mort en vain"[7].

Le militant et universitaire français Gilles Munier commente ainsi, dans les pages de La Nation Européenne, la mort du militant de Jeune Europe Roger Coudroy, qui s'était rendu en Palestine dans la seconde moitié des années 1960 pour combattre avec les Fida'iyyin : "La participation active des Européens à la lutte de libération, on le comprend aisément, est une réalité trop dangereuse pour les sionistes, qui ne peuvent accepter que la presse s'approprie l'information. Israël, pilier de l'impérialisme anglo-saxon, est une menace permanente pour tous les peuples riverains de la Méditerranée. Accepter son existence, c'est entériner la politique des blocs, dont l'intérêt est de diviser pour mieux régner. La disparition d'Israël privera la 6ème flotte américaine de son principal prétexte pour traverser la Méditerranée [...] La question palestinienne et l'hypothèque sioniste sur l'Europe sont un seul et même problème, qui ne peut être résolu que par l'alignement de l'organisation sioniste mondiale. L'histoire montrera que Roger Coudroy, comme Che Guevara, n'est pas mort en vain"[7].

En d'autres termes, Munier dit qu'il ne peut y avoir de souveraineté pour l'Europe (en général) tant qu'Israël est là. L'idée que l'entité sioniste représente un "pilier de l'impérialisme anglo-saxon" n'est pas sans fondement. Outre le fait que la flotte américaine en Méditerranée s'est rapidement rapprochée des côtes de l'entité sioniste après l'attaque de la résistance islamique (sans parler de l'engagement de Washington à envisager l'envoi de systèmes d'armes compatibles avec ceux de l'armée israélienne) [8], de nombreux précédents historiques soutiennent cette thèse: du soutien inconditionnel lors du conflit d'octobre 1973 à la déclaration de l'actuel président américain Joseph R. Biden selon laquelle "si Israël n'existait pas, les Etats-Unis devraient en inventer un pour protéger les intérêts américains"[9].

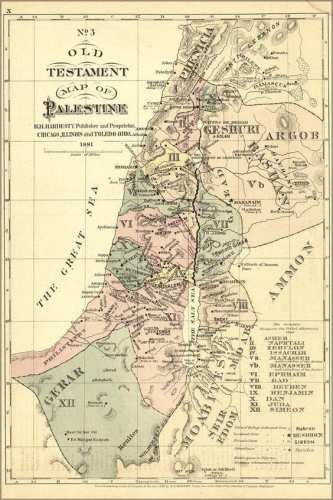

Mais l'amour de l'Occident pour Israël a des origines lointaines. Tout au long du 19ème siècle, par exemple, se sont multipliées en Grande-Bretagne des associations (précurseurs du "sionisme chrétien", de plus en plus répandu aujourd'hui) prônant le retour des Juifs en Terre Sainte (ce sont elles qui ont inventé l'expression plus tard utilisée par le sionisme, et absolument fausse, "un peuple sans terre pour une terre sans peuple"). Ces réflexions purement eschatologiques s'inscrivent bientôt dans un discours plus large qui mêle des aspects théologiques à des considérations purement géopolitiques.

L'homme politique britannique Benjamin Disraeli (juif séfarade converti, peut-être pas très sincèrement, au christianisme), quelques années avant de devenir Premier ministre de Sa Majesté, a par exemple publié plusieurs romans dans lesquels émergeait l'idée que la "nation juive" avait droit à une patrie en Palestine. Dans l'un d'eux, outre l'idée d'un protectorat britannique en Terre sainte, on peut lire : "Vous me demandez ce que je veux. Ma réponse est Jérusalem. Vous me demandez ce que je veux. Ma réponse est le Temple, tout ce que nous avons perdu, tout ce à quoi nous aspirons..." [10].

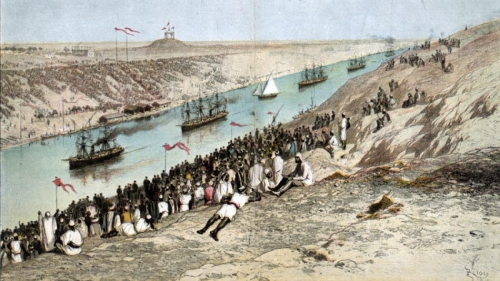

En fait, l'ouverture du canal de Suez en 1869 a rendu la région du Proche-Orient extrêmement attrayante pour les intérêts géopolitiques britanniques en contrôlant une route qui réduisait considérablement le temps de navigation vers l'Inde (il faut aussi y voir l'un des derniers coups du colonialisme européen, l'agression conjointe franco-britannico-sioniste contre l'Égypte de Nasser après la nationalisation du canal en 1956). Pour être honnête, Londres s'est longtemps opposée à la construction du canal, craignant un renforcement excessif de la France dans la région. Mais lorsqu'elle a compris que cette stratégie était vaine, elle a joué la carte de la pénétration financière en Égypte. Un plan qui se concrétise alors que Disraeli est Premier ministre, en 1876, grâce à l'achat de 44% des actions de la Canal Company en échange de 4 millions de livres sterling prêtés au gouvernement britannique par la banque Rothschild (dont les propriétaires, "philanthropes" notoires, sont ceux-là mêmes qui ont maintenu économiquement les colonies juives en Palestine lors de la première "aliyah", qui n'a pas été couronnée de succès). Deux ans plus tard, le renforcement des positions britanniques dans la région s'est poursuivi avec le contrôle total de Chypre après le Congrès de Berlin. Mais ce n'est que dans les premières décennies du 20ème siècle que l'alliance entre le sionisme et la Couronne britannique est devenue explicite, grâce au travail inlassable de Chaim Weizmann, chimiste spécialisé dans la production de poudre à canon pour les navires, qui s'est montré extrêmement habile pour infiltrer les dirigeants politiques britanniques et réaliser le projet de Theodor Herzl de rallier une grande puissance européenne à la cause sioniste en proposant l'éventuelle entité juive comme avant-poste occidental au Levant. Herzl lui-même a essayé de faire la même chose (sans succès) avec l'Allemagne (en fait, le père du sionisme politique pensait que l'allemand devrait être la langue de l'"État juif") et l'Empire ottoman. Le premier refusa pour ne pas irriter la Sublime Porte et avait en tête le projet de construction du chemin de fer Berlin-Bagdad ; le sultan ottoman, quant à lui, malgré les promesses de soutien financier juif aux caisses de l'empire en difficulté, ne pouvait accepter l'offre, se présentant comme le protecteur des lieux saints de l'islam.

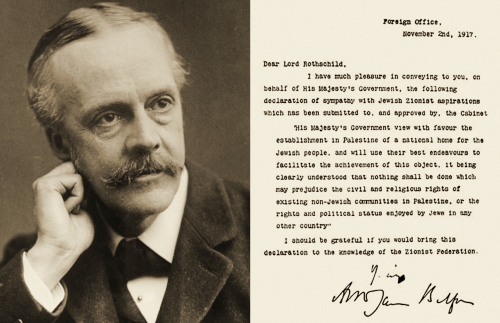

Quoi qu'il en soit, avec la fameuse déclaration Balfour de 1917 (peut-être prévue par le gouvernement britannique également pour s'assurer que l'influente et nombreuse communauté juive américaine fasse pression sur Washington pour qu'elle intervienne directement dans la Première Guerre mondiale), Londres s'engage directement à établir un "foyer national pour le peuple juif en Palestine" et trahit ouvertement les accords passés avec les Arabes qui, dans ces mêmes années, à l'instigation d'agents londoniens, s'étaient rebellés contre la domination ottomane.

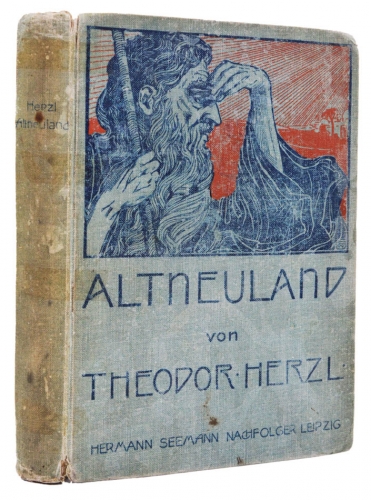

Le soutien britannique a naturellement conduit à une augmentation exponentielle des agressions et des revendications sionistes en Terre sainte. C'est également au cours de ces années que l'on a commencé à réfléchir à une "solution à la question arabe". À cet égard, il est possible d'identifier au moins trois tendances différentes dans le sionisme. Dans un premier temps, il a été pensé comme une sorte d'"assimilation" des Arabes palestiniens, ce qui apparaît fortement dans le roman "fantastique" de Theodor Herzl, Altneuland (L'ancienne nouvelle terre), publié en 1902, dans lequel il est affirmé que le sionisme, en transformant la Palestine en une société idéale dont toute l'humanité devrait s'inspirer, finirait par y incorporer une population indigène qui ne ferait que gagner à la présence juive. L'idée d'assimilation a cependant été ouvertement critiquée par l'interprète du sionisme culturel, Asher Ginsberg. Dans un texte intitulé La vérité de la terre d'Israël, il écrit : "A l'extérieur, nous avons tendance à croire que la Palestine d'aujourd'hui est presque complètement abandonnée, une sorte de désert inculte, et que n'importe qui peut venir et acheter toutes les terres qu'il veut. Mais ce n'est pas la réalité. Les colons traitent les Arabes avec hostilité et cruauté, envahissent injustement leurs propriétés, les battent sans vergogne et sans raison, et sont fiers de le faire [...] nous sommes habitués à considérer les Arabes comme des sauvages, des bêtes de somme qui ne voient ni ne comprennent ce qui se passe autour d'eux" [11].

Le soutien britannique a naturellement conduit à une augmentation exponentielle des agressions et des revendications sionistes en Terre sainte. C'est également au cours de ces années que l'on a commencé à réfléchir à une "solution à la question arabe". À cet égard, il est possible d'identifier au moins trois tendances différentes dans le sionisme. Dans un premier temps, il a été pensé comme une sorte d'"assimilation" des Arabes palestiniens, ce qui apparaît fortement dans le roman "fantastique" de Theodor Herzl, Altneuland (L'ancienne nouvelle terre), publié en 1902, dans lequel il est affirmé que le sionisme, en transformant la Palestine en une société idéale dont toute l'humanité devrait s'inspirer, finirait par y incorporer une population indigène qui ne ferait que gagner à la présence juive. L'idée d'assimilation a cependant été ouvertement critiquée par l'interprète du sionisme culturel, Asher Ginsberg. Dans un texte intitulé La vérité de la terre d'Israël, il écrit : "A l'extérieur, nous avons tendance à croire que la Palestine d'aujourd'hui est presque complètement abandonnée, une sorte de désert inculte, et que n'importe qui peut venir et acheter toutes les terres qu'il veut. Mais ce n'est pas la réalité. Les colons traitent les Arabes avec hostilité et cruauté, envahissent injustement leurs propriétés, les battent sans vergogne et sans raison, et sont fiers de le faire [...] nous sommes habitués à considérer les Arabes comme des sauvages, des bêtes de somme qui ne voient ni ne comprennent ce qui se passe autour d'eux" [11].

Une autre tendance, en accord avec l'idée de la "terre sans peuple" ou de la présence d'un "peuple sans identité", est la négation du problème. Chaim Weizmanm lui-même, en 1917, interrogé par le penseur sioniste Arthur Ruppin sur la relation possible entre les immigrants juifs et la population palestinienne, répondit avec colère : "Les Britanniques nous ont assuré qu'en Palestine il n'y a que quelques milliers de kushim (Noirs) qui ne comptent pour rien".

La troisième tendance, la plus répandue historiquement, a été l'élimination physique du problème à la racine (soit en repoussant la masse de la population palestinienne dans les pays voisins, notamment en Jordanie, soit en l'éliminant littéralement en vertu d'un afflux religieux qui identifiait les Palestiniens aux descendants des peuples bibliques qui habitaient la région avant la conquête juive). A cette tendance se sont associées des personnalités comme Ariel Sharon (dont les tireurs d'élite de l'Unité 101 sont entrés dans l'histoire pour leur pratique dérangeante consistant à tirer sur des paysans arabes désarmés pour les chasser de leurs terres) et Moshe Dayan, qui n'a jamais caché que de nombreux villages arabes ont été détruits et/ou rebaptisés en hébreu pour effacer l'histoire et l'identité de la Palestine avant la colonisation sioniste (pensez à la destruction d'un quartier entier de l'ancienne Jérusalem pour construire une clairière devant le soi-disant "mur des lamentations").

La tendance à éliminer le problème était en fait déjà très présente dans les élaborations théoriques des partisans du sionisme socialiste (qui a également attiré l'attention de Staline dans la croyance erronée qu'il pouvait être utilisé pour s'opposer à l'Occident au Proche-Orient). Parmi eux, Ber Borochov, qui adopte les thèses marxistes présentées dans ses écrits sur la "question juive", soutient l'idée d'un "renversement de la pyramide" à réaliser par le travail. Dans son ouvrage Bases du sionisme prolétarien (1906), il part d'une analyse de la structure sociale juive, présentée comme une pyramide inversée, avec un petit nombre de prolétaires et de paysans face à un grand nombre de petits commerçants, d'entrepreneurs et de banquiers. Dès lors, la "libération du peuple juif" est impensable sans la transformation de sa structure sociale. Et cette transformation ne pouvait se faire que par la concentration territoriale en Palestine (où, même selon Borochov, vivait un peuple sans identité) et la construction d'un "État prolétarien juif" basé sur le travail.

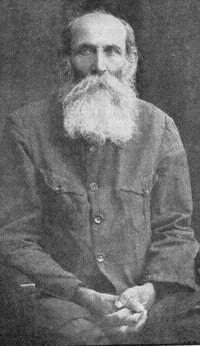

L'accent mis sur le travail, et en particulier sur le travail de la terre (également très présent dans les œuvres d'Aaron David Gordon/photo), a donné naissance à la rhétorique de la "terre rachetée" qui ne pouvait être cultivée que par les Juifs. Ainsi, alors que les premiers colons sionistes ont largement utilisé (et exploité) la main-d'œuvre arabe, les représentants des vagues de migration suivantes ont opté pour un changement de cap radical, empêchant les agriculteurs palestiniens de travailler la terre dont ils avaient tiré leur subsistance pendant des siècles. Concrètement, une fois les terres vendues au mouvement sioniste par des propriétaires qui, souvent, n'étaient même pas présents sur place (ils résidaient à Beyrouth, Damas ou Istanbul), elles ont été clôturées et les paysans palestiniens ont été expulsés, pour le meilleur et pour le pire. Ainsi, selon l'universitaire Arturo Marzano, "alors que le modèle de la première alya était celui d'une société fondée sur la suprématie des Juifs sur les Arabes, la seconde alya visait l'exclusion totale de ces derniers" [13]. Il va sans dire que l'équation terre juive - travail juif - produit juif n'a pas empêché les formes d'exploitation. Les sionistes ont en effet favorisé la migration en Palestine des Juifs yéménites (plus proches des Arabes) et donc susceptibles d'être discriminés, tout en conservant intact le principe de la terre rachetée évoqué plus haut. En fait, même le mythe économique du kibboutz, très présent dans l'imaginaire collectif occidental, devrait être reconsidéré pour ce que les kibboutzim ont été historiquement : des enclaves exclusives et rigidement racistes. Sans parler du mythe tout aussi irréaliste de l'efficacité économique sioniste (en réalité, l'État d'Israël est une entité très dépendante de l'aide étrangère, à tel point que dans de nombreuses études universitaires, il est inclus dans la catégorie des "États rentiers").

En même temps, pour ceux qui prétendent encore qu'il n'y a pas eu de vol réel de terres arabes, il serait utile de rappeler qu'en 1946, année de la dernière enquête, seuls 6% du territoire de la Palestine sous mandat britannique avaient été "légalement" acquis par le mouvement sioniste [14]. En outre, il convient de rappeler qui a importé en Palestine les méthodes de terrorisme dirigées contre la population civile (on pense à l'usage indiscriminé de la violence par l'Irgoun, qui plaçait ses engins sur les marchés ou dans les bureaux de poste fréquentés par les Arabes) [15]. Et il faut aussi mentionner qu'avant même le projet de partition élaboré par l'ONU, les sionistes avaient déjà préparé le plan dit "Dalet", qui prévoyait l'annexion rapide des territoires que l'ONU aurait donnés à la composante arabe.

En conclusion, il est donc clair que la solution "deux peuples, deux États" reste essentiellement non viable. Aujourd'hui, en Palestine, deux visions du monde totalement polarisées et incompatibles s'affrontent : la civilisation du profit d'un "pseudo-peuple" déraciné (produit du mélange de différents groupes ethniques) qui, en se ré-enracinant, n'a produit qu'une simple imitation des modèles occidentaux (se présentant comme une civilisation de l'esprit enracinée dans la terre et la tradition et refusant "obstinément" de s'en écarter). Le choc reste inévitable, pour la simple raison historique qu'Israël, se présentant aujourd'hui comme un appendice périphérique de l'empire occidental dirigé par les Américains, assume le poids de la frontière, c'est-à-dire de la ligne de faille entre des civilisations différentes qui se caractérise toujours par la présence latente de formes de conflit.

Notes

[1] Voir Il declino USA e l'asse islamico-confuciano, 20 septembre 2020, www.eurasia-rivista.com.

[2] Voir Gerusalemme e Resistenza, 13 mai 2021, www.eurasia-rivista.com.

[3] Voir Flood of weapons to Ukraine raises fear of arms smuggling, www.washingtonpost.com.

[4] Voir Russia's Chechen wars 1994-2000. Lesson from urban combat, www.rand.org.

[5] Voir Cisjordanie : 2023 est l'année la plus meurtrière pour les enfants palestiniens. Jusqu'à 38 mineurs tués, plus d'une fois par semaine, 18 septembre 2023, www.savethechildren.it.

[6] Madawi al-Rasheed, Storia dell'Arabia Saudita, Bompiani, Milano 2004, pp. 170-79.

[7] Sommaire C. Mutti, Introduzione a R. Coudroy, Ho vissuto la resistenza palestinese, Passaggio al Bosco, Firenze 2017.

[8] Voir Israël mobilise 300.000 soldats pour l'offensive dans la bande de Gaza, 11 octobre 2023, www.analisidifesa.it.

[9] Voir Biden, un ami de longue date d'Israël, www.timesofisrael.com.

[10] Cité dans A. Marzano, Storia dei sionismi. Lo Stato degli ebrei da Herzl ad oggi, Carocci editore, Rome 2017, p. 78.

[11] Ibidem, p. 49.

[12] A. Colla, Cent'anni di improntitudine, "Eurasia. Rivista di studi geopolitici" 1/2018.

[13] Histoire du sionisme, ivi cit. p. 71.

[14] L. Kamal, Imperial perceptions of Palestine. British influence and power in late Ottoman times, Tauris, Londra 2015, p. 68.

[15] Voir C. Shindler, The land beyond promise. Israel, Likud and the Zionist Dream, Tauris, Londres 2002, pp. 27-35.

Source : https://www.eurasia-rivista.com

Traduction : https://novaresistencia.org

20:47 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : palestine, israël, actualité, politique internationale, levant, proche-orient, méditerranée |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Claudio Mutti: Quelle Eurasie?

Quelle Eurasie ?

Par Claudio Mutti

Source: https://www.eurasia-rivista.com/quale-eurasia/

Un célèbre roman dystopique [1], paru dans la deuxième année de la "guerre froide", présente le scénario fantaisiste de trois superpuissances continentales gouvernées par autant de systèmes politiques totalitaires: l'Océanie, l'Estasie et l'Eurasie. Cette dernière, soumise à un régime néo-bolchévique, englobe le vaste espace territorial qui s'étend de l'Europe occidentale et méditerranéenne au détroit de Béring. Telle est l'image de l'Eurasie modelée par un informateur au service de l'Information Research Department (IRD) du Foreign Office britannique, un "policier colonial" [2] prêté à la littérature, qui s'inspirait ouvertement des schémas de la propagande antinazie et antisoviétique [3].

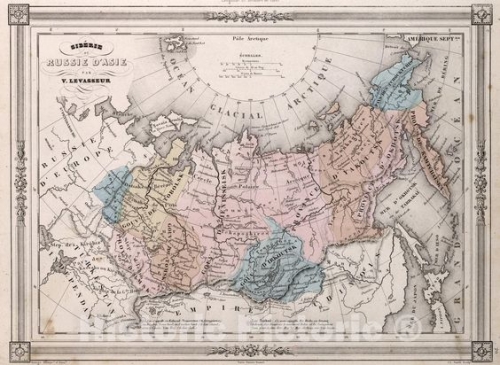

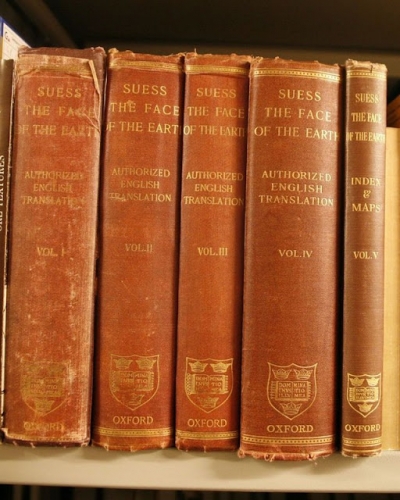

En réalité, le nom d'Eurasie circulait depuis longtemps dans les milieux scientifiques : utilisé par le géologue autrichien Eduard Suess (1831-1914) dans son ouvrage Das Antlitz der Erde [4], il avait été inventé par le mathématicien et géographe allemand Carl Gustav Reuschle (1812-1875) dans un Handbuch der Geographie [5] pour désigner le continent qui unit de manière indissociable l'Asie et l'Europe. En effet, le terme continent (du latin continēre, "tenir ensemble, garder ensemble") désigne bien une masse compacte de terre entourée d'eaux océaniques et maritimes, de sorte qu'il ne peut désigner ni l'Europe ni l'Asie, mais seulement l'ensemble continental dont l'Europe et l'Asie sont les éléments constitutifs.

Si, en revanche, ignorant le critère géographique sur lequel repose la notion de continent, on voulait tracer une ligne conventionnelle entre l'Europe et l'Asie, on serait contraint de prendre comme ligne de démarcation l'Oural, une chaîne de montagnes qui n'atteint même pas 2000 mètres d'altitude (le sommet le plus élevé, Narodnaja, culmine à 1895 mètres au-dessus du niveau de la mer). Il faudrait ensuite poursuivre cette ligne de partage le long de l'Oural et de la côte nord-ouest de la mer Caspienne ; mais c'est là que commenceraient les problèmes et les désaccords, car selon certains, la frontière entre les deux supposés continents européen et asiatique serait la ligne de partage des eaux du Caucase, selon d'autres, la dépression de Kuma-Manyč au nord du Caucase.

Tout cela ne fait que mettre en évidence le caractère unitaire de la réalité géographique dont font partie l'Asie et l'Europe. Et que ce caractère unitaire ne concerne pas que la géographie physique devait déjà être pensé par les Grecs, puisqu'entre le 8ème et le 7ème siècle av. J.-C. la Théogonie d'Hésiode mentionne l'Europe et l'Asie comme deux sœurs, filles d'Okéanos et de Thétis, appartenant à la "lignée sacrée des filles [θυγατέρων ἱερὸν γένος] qui sur terre / élèvent les hommes à la jeunesse, avec le Seigneur Apollon / et les Fleuves : ils tiennent ce destin de Zeus" [6] ; et Eschyle, qui avait lui aussi combattu les Perses à Marathon (et probablement aussi à Salamine), parlait de la Grèce et de la Perse - représentatives de l'Europe et de l'Asie - comme de "deux sœurs de sang de la même lignée [ϰασιγνήτα γένους ταὐτοῦ]" [7].

Mais venons-en à des temps plus récents. L'orientaliste, explorateur et historien des religions Giuseppe Tucci (1894-1984), qui a mené plusieurs expéditions archéologiques au Tibet, en Inde, en Afghanistan et en Iran, et qui a fondé en 1933 avec Giovanni Gentile l'Institut italien pour le Moyen-Orient et l'Extrême-Orient, insistait encore peu avant sa mort sur la nécessité d'une conception qui n'opposerait plus l'Asie et l'Europe, mais qui les verrait comme deux réalités complémentaires et inséparables. Il a d'ailleurs fait référence à une sorte d'unité culturelle eurasienne dans sa dernière intervention publique, une interview parue le 20 octobre 1983 dans la Stampa de Turin. Je ne parle jamais d'Europe et d'Asie, mais d'Eurasie", déclarait-il à cette occasion. Il n'y a pas un événement qui se produit en Chine ou en Inde qui ne nous influence pas, et vice versa, et il en a toujours été ainsi". Les déclarations de ce type ne sont pas rares dans l'œuvre de Tucci. En 1977, il avait qualifié de grave l'erreur commise lorsque l'Asie et l'Europe sont considérées comme deux continents distincts l'un de l'autre, car, selon lui, "il faut parler d'un seul continent, l'Eurasie: tellement uni dans ses parties qu'il n'y a pas d'événement d'importance dans l'un qui n'ait eu son reflet dans l'autre"[8]. Plus tôt encore, en 1971, à l'occasion de la commémoration de Cyrus le Grand, fondateur de l'Empire perse, Tucci avait déclaré que "l'Asie et l'Europe forment un tout unique, uni par les migrations des peuples, les vicissitudes des conquêtes, les aventures du commerce, dans une complicité historique que seuls les ignorants ou les incultes, qui pensent que le monde entier se conclut en Europe, s'obstinent à ignorer" (9).

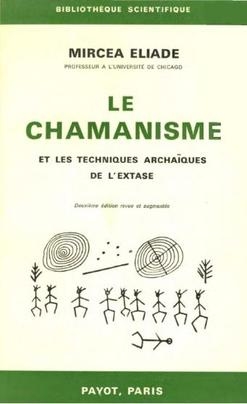

Un autre grand savant du 20ème siècle, l'historien des religions Mircea Eliade (1907-1986), a documenté dans toute son œuvre ce qu'il appelle lui-même "l'unité fondamentale non seulement de l'Europe, mais de tout l'écoumène qui s'étend du Portugal à la Chine et de la Scandinavie à Ceylan" [10]. Au plus fort de la "guerre froide", alors qu'il résidait en exil en France, de ce côté-ci du "rideau de fer" qui le séparait de son pays d'origine, Eliade refusait de concevoir l'Europe dans les termes étroits que les défenseurs de la soi-disant "civilisation occidentale" auraient voulu lui imposer. Il a d'ailleurs rejeté avec sarcasme la conception occidentaliste, écrivant textuellement: "Il existe encore d'honnêtes Occidentaux pour qui l'Europe se termine sur le Rhin ou, tout au plus, à Vienne. Leur géographie est essentiellement sentimentale : ils sont arrivés à Vienne en voyage de noces. Plus loin, il y a un monde étranger, peut-être fascinant, mais incertain : ces puristes seraient tentés de découvrir, sous la peau du Russe, ce fameux Tartare dont ils ont entendu parler à l'école ; quant aux Balkans, c'est avec eux que commence cet océan ethnique confus d'indigènes, qui s'étend jusqu'à la Malaisie"[11].

Un autre grand savant du 20ème siècle, l'historien des religions Mircea Eliade (1907-1986), a documenté dans toute son œuvre ce qu'il appelle lui-même "l'unité fondamentale non seulement de l'Europe, mais de tout l'écoumène qui s'étend du Portugal à la Chine et de la Scandinavie à Ceylan" [10]. Au plus fort de la "guerre froide", alors qu'il résidait en exil en France, de ce côté-ci du "rideau de fer" qui le séparait de son pays d'origine, Eliade refusait de concevoir l'Europe dans les termes étroits que les défenseurs de la soi-disant "civilisation occidentale" auraient voulu lui imposer. Il a d'ailleurs rejeté avec sarcasme la conception occidentaliste, écrivant textuellement: "Il existe encore d'honnêtes Occidentaux pour qui l'Europe se termine sur le Rhin ou, tout au plus, à Vienne. Leur géographie est essentiellement sentimentale : ils sont arrivés à Vienne en voyage de noces. Plus loin, il y a un monde étranger, peut-être fascinant, mais incertain : ces puristes seraient tentés de découvrir, sous la peau du Russe, ce fameux Tartare dont ils ont entendu parler à l'école ; quant aux Balkans, c'est avec eux que commence cet océan ethnique confus d'indigènes, qui s'étend jusqu'à la Malaisie"[11].

De son étude de l'ethnographie roumaine, qui s'inscrit dans un contexte géographique qui transcende largement les Carpates et le cours du Danube, Eliade a tiré la conviction que l'Europe du Sud-Est constitue le "véritable pivot des liens stratifiés entre l'Europe méditerranéenne et l'Extrême-Orient" (12). Dans le riche patrimoine folklorique roumain, Eliade a en effet identifié plusieurs éléments qui renvoient à des thèmes mythiques et rituels présents en divers endroits du continent eurasien. Ainsi, en soumettant l'une des plus célèbres ballades folkloriques roumaines, celle de Maître Manole, à une analyse comparative, le savant a mis en lumière toute une série d'analogies qui s'entrecroisent dans une zone située entre l'Angleterre et le Japon. En effet, il constate que le thème du sacrifice humain nécessaire à l'achèvement d'une construction est non seulement attesté en Europe ("en Scandinavie et chez les Finlandais et les Estoniens, chez les Russes et les Ukrainiens, chez les Allemands, en France, en Angleterre, en Espagne" [13]), mais que son aire de diffusion comprend également la Chine, le Siam, le Japon et le Pendjab. Enfin, Eliade a montré que divers phénomènes étudiés dans ses études, comme l'alchimie ou le chamanisme, se retrouvent répartis sur une vaste zone du continent eurasiatique, parfois jusqu'à ses régions les plus éloignées.

De son étude de l'ethnographie roumaine, qui s'inscrit dans un contexte géographique qui transcende largement les Carpates et le cours du Danube, Eliade a tiré la conviction que l'Europe du Sud-Est constitue le "véritable pivot des liens stratifiés entre l'Europe méditerranéenne et l'Extrême-Orient" (12). Dans le riche patrimoine folklorique roumain, Eliade a en effet identifié plusieurs éléments qui renvoient à des thèmes mythiques et rituels présents en divers endroits du continent eurasien. Ainsi, en soumettant l'une des plus célèbres ballades folkloriques roumaines, celle de Maître Manole, à une analyse comparative, le savant a mis en lumière toute une série d'analogies qui s'entrecroisent dans une zone située entre l'Angleterre et le Japon. En effet, il constate que le thème du sacrifice humain nécessaire à l'achèvement d'une construction est non seulement attesté en Europe ("en Scandinavie et chez les Finlandais et les Estoniens, chez les Russes et les Ukrainiens, chez les Allemands, en France, en Angleterre, en Espagne" [13]), mais que son aire de diffusion comprend également la Chine, le Siam, le Japon et le Pendjab. Enfin, Eliade a montré que divers phénomènes étudiés dans ses études, comme l'alchimie ou le chamanisme, se retrouvent répartis sur une vaste zone du continent eurasiatique, parfois jusqu'à ses régions les plus éloignées.

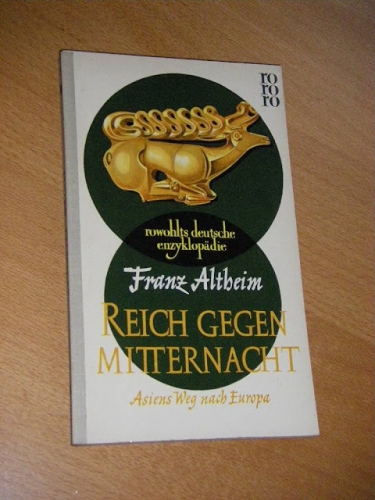

Outre Tucci et Eliade, on peut citer un autre chercheur, Franz Altheim (1998-1986), qui a encadré les gravures du Val Camonica dans ce qu'il a appelé "le monde chevaleresque eurasien" [14] et qui, considérant les processus historiques qui ont marqué le passage de l'âge antique à l'âge médiéval, nous a invités à regarder au-delà des frontières de l'Empire romain. Rappelant explicitement la perspective historiographique de Polybe, qui embrassait l'écoumène politiquement unifié par Rome - "tout l'espace entre les piliers d'Hercule et les portes de l'Inde ou les steppes de l'Asie centrale" [15] -, Altheim a souligné la nécessité pour l'historiographie de prendre en compte l'unité substantielle du continent eurasiatique.

Il accorde une attention particulière à la Völkerwanderung des Huns, protagonistes d'une cavalcade transeurasienne qui les a conduits des rives du lac Baïkal, au nord de la Mongolie, jusqu'aux Champs catalauniques, dans le nord de la France. Si, en Asie, les Huns ont conditionné le destin de l'Empire du Milieu pendant des siècles, en Europe - souligne Altheim - ils ont ouvert la voie aux invasions et à la colonisation de toute une série de peuples apparentés: Avars, Bulgares, Kazaars, Cumans, Pechenegs, Hongrois, de sorte que - écrit le chercheur dans son livre sur Attila et les Huns - "le couronnement a été l'avancée des Mongols" [16]. À l'intérêt pour la figure d'Attila, le chef d'origine centrasiatique qui a fondé un empire en Europe, Altheim a associé son intérêt pour Alexandre le Grand, qui a amené la civilisation grecque jusqu'à l'Indus, le Syr-Darya, Assouan et le golfe d'Aden, inaugurant une nouvelle phase dans l'histoire de l'Eurasie.

Il accorde une attention particulière à la Völkerwanderung des Huns, protagonistes d'une cavalcade transeurasienne qui les a conduits des rives du lac Baïkal, au nord de la Mongolie, jusqu'aux Champs catalauniques, dans le nord de la France. Si, en Asie, les Huns ont conditionné le destin de l'Empire du Milieu pendant des siècles, en Europe - souligne Altheim - ils ont ouvert la voie aux invasions et à la colonisation de toute une série de peuples apparentés: Avars, Bulgares, Kazaars, Cumans, Pechenegs, Hongrois, de sorte que - écrit le chercheur dans son livre sur Attila et les Huns - "le couronnement a été l'avancée des Mongols" [16]. À l'intérêt pour la figure d'Attila, le chef d'origine centrasiatique qui a fondé un empire en Europe, Altheim a associé son intérêt pour Alexandre le Grand, qui a amené la civilisation grecque jusqu'à l'Indus, le Syr-Darya, Assouan et le golfe d'Aden, inaugurant une nouvelle phase dans l'histoire de l'Eurasie.

Les eurasistes des années 1920

L'idée de l'Eurasie qui émerge des travaux de chercheurs tels que Giuseppe Tucci, Mircea Eliade et Franz Altheim [17] est très différente de celle qui inspire l'eurasisme ou eurasiatisme dit "classique" [18], caractérisé par une aversion radicale pour la culture européenne, identifiée comme "romano-germanique" [19].

L'eurasisme "classique" [20] est représenté par un groupe d'intellectuels russes émigrés après la défaite des armées blanches et actifs dans les années 1920, parmi lesquels il convient de citer les plus éminents : le prince Nikolaï S. Trubeckoj (1890-1938), célèbre dans le domaine linguistique pour avoir élaboré, avec les autres savants du Cercle de Prague, la "nouvelle phonologie" [21], l'historien Georgii V. Vernadskij (1887-1973), le géographe et économiste Pyotr N. Savickij (1895-1965), le musicologue Pyotr P. Suvčinskij (1892-1985) et le théologien Georgij V. Florovsky (1893-1973). Dans ce qui est considéré comme le "manifeste" du mouvement, à savoir dans le recueil d'essais intitulé Ischod k Vostoku ["Chemin vers l'Est"] et publié à Sofia en 1921 par une maison d'édition russo-bulgare [22], les eurasistes "classiques" ont exprimé l'idée fondamentale que les peuples de Russie et des régions adjacentes d'Europe et d'Asie forment une unité naturelle, car ils sont liés par des affinités historiques et culturelles. Fondée non seulement sur l'héritage byzantin, mais aussi sur la conquête mongole et donc identifiable comme "eurasienne", l'identité culturelle russe avait été niée, selon les auteurs d'Ischod k Vostoku, à la fois par les réformes de Pierre le Grand et de la classe politique qui avait ensuite gouverné la Russie, et par le courant slavophile, qu'ils accusaient de vouloir imiter l'Europe. Quant à la révolution bolchevique, s'ils l'évaluent négativement, les "eurasistes" de Sofia cherchent néanmoins à en étudier la signification dans le contexte de l'histoire russe ; Savicky, en particulier, voit dans la révolution d'Octobre un développement de la révolution bourgeoise des années 1880, mais observe d'autre part qu'elle déplace l'axe de l'histoire universelle vers l'Est.

Dans un essai de 1925 intitulé Nasledie Čingis Chana ["L'héritage de Gengis Khan"], Trubeckoj entend souligner la relation étroite entre la culture russe authentique et l'élément turco-mongol, en se référant à un événement historique spécifique: l'unification de l'espace eurasien par Gengis Khan et ses successeurs. L'Eurasie", écrit Trubeckoj, "constitue un ensemble unitaire en termes géographiques et anthropologiques. (...). Par conséquent, en vertu de sa nature même, elle est historiquement destinée à constituer une entité étatique unique. Dès le début, l'unification de l'Eurasie s'est avérée historiquement inévitable, et la géographie elle-même a indiqué les moyens de sa réalisation" [23].

Il est évident que par le nom d'Eurasie, Trubeckoj et les autres "eurasistes" des années 1920 n'entendaient pas, comme l'aurait exigé le contenu sémantique du terme, le grand continent situé entre les océans Atlantique et Pacifique et entre les océans Arctique et Indien, mais se référaient à un grand espace intermédiaire entre l'Europe et l'Asie, distinct à la fois de l'Europe et de l'Asie. Pour eux, l'Asie était l'ensemble des régions périphériques orientales, sud-orientales et méridionales du grand continent : le Japon, la Chine, l'Indochine, l'Inde, l'Iran et toute l'Asie mineure. Quant à l'Europe, elle coïncidait avec le "monde romano-germanique", se réduisant essentiellement à l'Europe occidentale et centrale, tandis que ce qu'ils appelaient habituellement "l'Europe orientale", jusqu'à l'Oural, était pour eux une partie de l'Eurasie. D'autre part, ils considéraient que la division de la Russie en une partie européenne et une partie asiatique était erronée et trompeuse. Dans l'essai intitulé Povorot k Vostoku ["Tournez-vous vers l'Est"], Pyotr Savicky est explicite : "La Russie n'est pas seulement l'Ouest, mais aussi l'Est, pas seulement l'Europe, mais aussi l'Asie ; en fait, elle n'est pas l'Europe, mais l'Eurasie" [24]. En substance, pour les auteurs du "manifeste" de 1921, l'Eurasie était identifiée à l'Empire russe, plus ou moins le même grand espace historiquement délimité par les frontières de l'Union des républiques socialistes soviétiques.

L'historien, ethnologue et anthropologue Lev N. Gumilëv (1912-1992) [25], dont les travaux [26] ont réévalué la contribution des peuples turcs, mongols et tatars à la naissance de la Russie, en reconnaissant le caractère multiethnique et la multiplicité des racines culturelles de cette dernière, s'apparente dans une certaine mesure aux "eurasianistes" des années 1920. Gumilëv a également identifié l'Eurasie à la zone géographique de l'Empire russe et de l'Union soviétique. Divisée du nord au sud en quatre ceintures horizontales caractérisées respectivement par la toundra sans végétation, la taïga forestière, la steppe et enfin le désert, cette aire géographique se situe entre deux ceintures climatiques, la séparant d'une part du climat européen plus doux et, d'autre part, du climat de mousson typique des zones périphériques de l'Asie. Une telle conformation, selon Gumilëv, a conduit à la formation d'une civilisation autonome fortement distincte des autres qui l'entouraient.

Le néo-eurasisme

D'une refonte de l'eurasisme dit "classique", enrichie des apports de la géopolitique et d'éléments de la pensée traditionaliste (René Guénon, Julius Evola, etc.), le "néo-eurasianisme" est né en Russie à la fin des années 1980. Son principal théoricien et représentant est Aleksandr G. Douguine (1962-), fondateur du Mouvement eurasien international (Meždunarodnoe Evrazijskoe Dviženie) et, au fil des ans, collaborateur ou partisan de différents sujets politiques: d'abord du parti communiste de Gennadij Zjuganov, puis du parti national bolchevique d'Eduard Limonov, ensuite du parti libéral-démocrate de Vladimir Žirinovskij et enfin du parti Russie unie (Edinaja Rossija) de Vladimir Poutine.

La vision de Douguine diffère de l'eurasisme "classique", car à l'incompatibilité de la Russie avec l'Europe "romano-germanique", il substitue (du moins dans la première phase de sa pensée) l'antithèse radicale entre les intérêts continentaux de l'ensemble de la masse eurasienne et l'Occident hégémonisé par les États-Unis. L'Europe, le monde musulman, la Chine et le Japon ne sont plus considérés comme des adversaires irréductibles entourant la Russie, mais plutôt comme ses alliés potentiels, au nom de l'opposition de type schmittien entre puissances terrestres et maritimes.

L'Eurasie, qui de Trubeckoj à Gumilëv avait été identifiée à l'espace correspondant d'abord à la Russie impériale puis à l'Union soviétique, n'a pas, dans le néo-eurasisme de Douguine, un profil univoque et défini. Parfois, en effet, Douguine appelle l'Eurasie le continent tout entier ; parfois, il affirme que "ni l'idée eurasienne ni l'Eurasie en tant que concept ne correspondent strictement aux limites géographiques du continent eurasien" [27] ; parfois encore, il considère l'Eurasie et l'Europe comme deux civilisations distinctes [28].

Dans la perspective géopolitique de Douguine, qu'il a largement exposée dans le premier numéro d'Eurasia [29], l'ancien continent, c'est-à-dire la masse terrestre de l'hémisphère oriental, est divisé en trois grandes "ceintures verticales", qui s'étendent du nord au sud, chacune d'entre elles étant constituée de plusieurs "grands espaces". La première de ces "ceintures" est l'Eurafrique, formée par l'Europe, le grand espace arabe et l'Afrique transsaharienne. La deuxième "ceinture" est la zone Russie-Asie centrale, constituée de trois grands espaces qui se superposent parfois : le premier est la Fédération de Russie avec les anciennes républiques soviétiques d'Asie centrale, le deuxième est le grand espace de l'Islam continental (Turquie, Iran, Afghanistan, Pakistan), le troisième grand espace est l'Inde. Enfin, la troisième "ceinture verticale" est la zone Pacifique, condominium de deux grands espaces (Chine et Japon) qui comprend également l'Indonésie, la Malaisie, les Philippines et l'Australie.

Cette subdivision constitue une reprise des Panideen de Karl Haushofer (1869-1946), qui avait théorisé un hémisphère oriental géopolitiquement subdivisé en un espace eurafricain, un espace panafricain s'étendant jusqu'à l'océan Indien mais sans débouché sur le Pacifique, et enfin un espace extrême-oriental comprenant le Japon, la Chine, l'Asie du Sud-Est et l'Indonésie [30]. Au schéma haushoferien, Douguine a apporté quelques changements requis par la situation internationale actuelle, en assignant le Proche-Orient et la Sibérie jusqu'à Vladivostok à la deuxième ceinture (la zone Russie-Asie centrale).

La perspective géopolitique "verticale" théorisée par Douguine a fait l'objet, dans les pages d'"Eurasia", de remarques critiques de Carlo Terracciano (1948-2005) [31]. L'Eurasie, observait Terracciano, "est un continent "horizontal", par opposition à l'Amérique, qui est un continent "vertical"" [32]; en effet, toute la masse continentale de notre hémisphère, l'hémisphère oriental du globe, est constituée d'unités homogènes disposées horizontalement. Traduisant cette vision géographique en termes géopolitiques, Terracciano envisage "l'intégration de la grande plaine septentrionale de l'Eurasie de la Manche au détroit de Béring" [33]. Cette première bande horizontale est flanquée, par bandes horizontales successives, des autres unités géopolitiques de l'Eurasie et de l'Afrique : le grand espace arabe de l'Afrique du Nord et du Proche-Orient, le grand espace transsaharien, le grand espace islamique entre le Caucase et l'Indus, etc. Dans une telle perspective, il est naturel que l'Europe s'intègre dans une sphère de coopération économique, politique et militaire avec la Russie, faute de quoi, écrit Terracciano, l'Europe sera utilisée par les Américains "comme un fusil pointé sur Moscou" [34]. Pour sa part, la Russie ne peut se passer de l'Europe, au contraire, elle en a besoin. Du point de vue russe, "la seule sécurité pour les siècles à venir ne peut être représentée que par le contrôle, sous quelque forme que ce soit, des côtes du nord de la masse continentale eurasienne, ces côtes qui bordent les deux principaux océans du monde, l'Atlantique et le Pacifique" [35]. La nécessité de l'intégration géopolitique de l'Europe et de la Russie impose aux Européens comme aux Russes la révision définitive de certaines oppositions, à commencer par l'"opposition "raciale" entre Euro-Allemands et Slaves" [36]. Mais les Russes doivent aussi éliminer les résidus de cette europhobie qui, née du juste besoin de revaloriser leur composante turco-tatare, les a parfois conduits à opposer radicalement la Russie à l'Europe germanique et latine. Par conséquent, "si l'on peut et doit encore parler d'Occident et d'Orient, la ligne de démarcation doit être placée entre les deux hémisphères, entre les deux masses continentales séparées par les grands océans" [37], de sorte que le véritable Occident, la terre du couchant, se révélera être l'Amérique, tandis que l'Orient, la terre de la lumière, coïncidera avec l'ancien Continent.

Selon la perspective géopolitique qui caractérisait la pensée de Douguine jusqu'en 2016, l'Eurasie - l'ensemble du continent eurasiatique - est l'objet de l'agression des États-Unis d'Amérique, qui sont poussés à la conquête du Heartland et donc de la puissance mondiale par leur propre nature thalassocratique (et pas simplement par l'orientation idéologique d'une partie de leur classe politique). Mais au moment de la campagne électorale de Donald Trump et de son élection à la présidence des États-Unis, la pensée de Douguine subit un changement radical : adoptant un critère plus idéologique que géopolitique et désignant l'"ennemi principal" non plus dans la puissance nord-américaine mais dans la faction libérale et mondialiste, Douguine salue l'élection de Trump avec un enthousiasme fervent et écrit textuellement: "Pour moi, il est évident que la victoire de Trump a marqué l'effondrement du paradigme politique mondial et, simultanément, le début d'un nouveau cycle historique (...). À l'ère de Trump, l'antiaméricanisme est synonyme de mondialisation (...). En d'autres termes, dans le contexte politique actuel, l'antiaméricanisme devient partie intégrante de la rhétorique de l'élite libérale elle-même, pour qui l'avènement de Trump a été un véritable coup dur". Pour les opposants à Trump, le 20 janvier 2017 était la 'fin de l'histoire', alors que pour nous, il représentait une passerelle vers de nouvelles opportunités et options" [38]. Trois ans plus tard, le 3 janvier 2020, le jour même où Trump revendiquait fièrement l'assassinat du général iranien Qasem Soleimani, Douguine lui a souhaité - dans un message posté sur Facebook - quatre années supplémentaires en tant que président: "Four more years". En 2021, Douguine réitère sa position pro-Trump dans un Manifeste du Grand Réveil [39], dans lequel il affirme que le Grand Réveil " vient des États-Unis, de cette civilisation dans laquelle le crépuscule du libéralisme est plus intense que partout ailleurs" [40], ne manquant toutefois pas de reconnaître le " rôle important joué dans ce processus par l'agit-prop américain d'orientation conservatrice Steve Bannon" [41]. La conclusion est que "notre lutte n'est plus contre l'Amérique. L'Amérique que nous avons connue n'existe plus. La division de la société américaine est désormais irréversible. Nous sommes partout dans la même situation, aux États-Unis et à l'extérieur. La même bataille se joue à l'échelle mondiale" [42].

"L'Empire européen est, par postulat, eurasien"

Dans la perspective "horizontale" de Carlo Terracciano, l'influence de la pensée de Jean Thiriart (1922-1992) est évidente, qui en est venu à théoriser, après une longue élaboration, la fusion politique de l'Europe et de la Russie en une seule république impériale. En 1964, dans une Europe divisée entre deux blocs, Thiriart avait publié dans les principales langues européennes un livre intitulé Un empire de 400 millions d'hommes : l'Europe, dans lequel il affirmait la nécessité historique de construire une Europe unitaire, indépendante à la fois de Washington et de Moscou. Dans le cadre d'une géopolitique et d'une civilisation communes, écrit-il, l'Europe unitaire et communautaire s'étend de Brest à Bucarest. (...) Aux 414 millions d'Européens s'opposent les 180 millions d'habitants des États-Unis et les 210 millions d'habitants de l'URSS" [43].

Conçu comme une troisième force souveraine et armée, l'"empire de 400 millions d'hommes" imaginé par Thiriart devra établir une relation de coexistence avec l'URSS basée sur des conditions précises: "La coexistence pacifique avec l'URSS ne sera possible qu'après que toutes nos provinces orientales auront recouvré leur indépendance. La coexistence pacifique avec l'URSS commencera le jour où l'URSS reviendra à l'intérieur des frontières de 1938. Mais pas avant : toute forme de coexistence qui impliquerait la division de l'Europe n'est qu'une supercherie" [44]. Selon Thiriart, la coexistence pacifique entre l'Europe unifiée et l'URSS trouverait son développement logique dans "un axe Brest-Vladivostok. (...) Si l'URSS veut garder la Sibérie, elle doit faire la paix avec l'Europe, avec l'Europe de Brest à Bucarest, je le répète. L'URSS n'a pas, et aura de moins en moins, la force de conserver Varsovie et Budapest d'une part, Tchita et Khabarovsk d'autre part. Elle devra choisir, sous peine de tout perdre. (...) L'acier produit dans la Ruhr pourrait bien servir à défendre Vladivostok" [45]. L'axe Brest-Vladivostok théorisé par Thiriart à l'époque semble avoir davantage le sens d'un accord visant à définir les sphères d'influence respectives de l'Europe unie et de l'URSS, puisque "dans la première moitié des années 1960, Thiriart raisonne encore en termes de géopolitique "verticale", ce qui l'amène à penser selon une logique plus "eurafricaine" qu'"eurasienne", c'est-à-dire à esquisser une extension de l'Europe du Nord au Sud et non d'Est en Ouest.

Le scénario esquissé en 1964 a été développé par Thiriart au cours des années suivantes, de sorte qu'en 1982, il pouvait le définir ainsi : "Nous ne devons plus raisonner ou spéculer en termes de conflit entre l'URSS et nous, mais en termes de rapprochement puis d'unification. (...) nous devons aider l'URSS à se compléter dans la grande dimension continentale. Cela triplera la population soviétique qui, de ce fait, ne pourra plus être une puissance à dominante "russe". (...) C'est la physique de l'histoire qui obligera l'URSS à chercher des rivages sûrs : Reykjavik, Dublin, Cadix, Casablanca. Au-delà de ces limites, l'URSS ne sera jamais en sécurité et devra vivre dans une préparation militaire incessante. Et coûteux" [47]. La vision géopolitique de Thiriart est alors devenue ouvertement eurasienne : "L'empire euro-soviétique", écrit-il en 1987, "s'inscrit dans la dimension eurasienne" [48]. Ce concept a été réitéré dans le long discours qu'il a prononcé à Moscou trois mois avant sa mort : "L'Empire européen", a-t-il déclaré à cette occasion, "est, par postulat, eurasien" (49).

L'idée d'un "Empire euro-soviétique" a été exposée par Thiriart dans un livre écrit en 1984 et publié à titre posthume. En 1984, l'auteur écrivait : "L'histoire donne aux Soviétiques l'héritage, le rôle, le destin qui avait été brièvement attribué au [Troisième] Reich : l'URSS est la principale puissance continentale en Europe, c'est le cœur de la géopolitique. Mon discours s'adresse aux chefs militaires de ce magnifique instrument qu'est l'armée soviétique, un instrument qui manque d'une grande cause" [50]. Partant du constat que dans la mosaïque européenne composée de pays satellites des Etats-Unis ou de l'URSS, le seul Etat véritablement indépendant, souverain et militairement fort était l'Etat soviétique, Thiriart assignait à l'URSS un rôle analogue à celui joué par le Royaume de Sardaigne dans le processus d'unification italienne ou par le Royaume de Prusse dans le monde allemand; ou, pour citer un autre parallèle historique proposé par Thiriart lui-même, par le Royaume de Macédoine dans la Grèce du 4ème siècle av. J.C.: "La situation de la Grèce en 350 av. J.C., divisée en cités-états rivales et partagée entre les deux puissances de l'époque, la Perse et la Macédoine, présente une analogie évidente avec la situation de l'Europe occidentale actuelle, divisée en petits États territoriaux faibles (Italie, France, Angleterre, Allemagne fédérale) soumis aux deux superpuissances" [51]. Par conséquent, de même qu'il existait un parti macédonien à Athènes, il aurait été opportun de créer en Europe occidentale un parti révolutionnaire collaborant avec l'Union soviétique qui, en plus de se libérer des entraves idéologiques d'un dogmatisme marxiste handicapant, aurait dû éviter toute tentation d'établir une hégémonie russe sur l'Europe, faute de quoi son entreprise aurait inévitablement échoué, tout comme avait échoué la tentative de Napoléon d'établir une hégémonie française sur le continent. Il ne s'agit pas, précise Thiriart, de préférer un protectorat russe à un protectorat américain. Non. Il s'agit de faire découvrir aux Soviétiques, qui l'ignorent probablement, le rôle qu'ils pourraient jouer: s'élargir en s'identifiant à l'ensemble de l'Europe. Tout comme la Prusse, en s'élargissant, est devenue l'Empire allemand. L'URSS est la dernière puissance européenne indépendante dotée d'une force militaire significative. Elle manque d'intelligence historique" [52].

L'échiquier eurasien

L'échiquier eurasien est le titre du deuxième chapitre d'un livre écrit en 1997 par Zbigniew Brzezinski (1928-2017) [53], qui fut conseiller à la sécurité nationale de 1977 à 1981, sous la présidence de Jimmy Carter. S'inspirant des thèses de Sir Halford Mackinder (1861-1947), dont il ne manque pas de citer la célèbre formule [54], Brzezinski explique aux milieux de l'impérialisme nord-américain la nécessité d'adopter une "géostratégie pour l'Eurasie" [55], estimant indispensable que les Etats-Unis, s'ils veulent dominer le monde, exercent leur contrôle sur le continent eurasiatique. "Pour l'Amérique, écrit-il, l'Eurasie est le principal butin géopolitique. Pendant un demi-millénaire, les affaires mondiales ont été dominées par les puissances eurasiennes (...) Aujourd'hui, une puissance non eurasienne domine l'Eurasie, et la primauté mondiale de l'Amérique dépend directement de la durée et de l'efficacité de sa prépondérance sur le continent eurasien" [56]. Brzezinski attire l'attention sur un fait : "L'Eurasie est le plus grand continent du globe et est géopolitiquement axiale" [57], de sorte qu'une puissance capable de la dominer contrôlerait deux des trois régions les plus avancées et économiquement productives du monde. D'autre part, "un simple coup d'œil sur la carte montre également que le contrôle de l'Eurasie impliquerait presque automatiquement la subordination de l'Afrique, ce qui rendrait l'hémisphère occidental et l'Océanie géopolitiquement périphériques par rapport au continent central du monde" [58]. En outre, "l'Eurasie abrite également les États les plus dynamiques et les plus affirmés sur le plan politique. Après les États-Unis, les six plus grandes économies et les six plus grands acheteurs d'armes se trouvent en Eurasie. Les deux pays les plus peuplés qui aspirent à l'hégémonie régionale et à l'influence mondiale sont eurasiens. Tous les adversaires politiques et/ou économiques potentiels de la primauté américaine sont eurasiens. Au total, la puissance de l'Eurasie dépasse de loin celle de l'Amérique. Heureusement pour l'Amérique, l'Eurasie est trop grande pour être politiquement unie. L'Eurasie est donc l'échiquier sur lequel la lutte pour la primauté mondiale continue de se dérouler" [59].

Pour donner une idée de "cet immense échiquier eurasien aux formes étranges qui s'étend de Lisbonne à Vladivostok" [60], sur lequel se joue "le grand jeu", Brzezinski insère une carte du continent divisé en quatre grands espaces, qu'il nomme respectivement Espace médian (correspondant approximativement à la Fédération de Russie et aux territoires adjacents d'Asie centrale), Ouest (Europe), Sud (Proche et Moyen-Orient), et Est (Extrême-Orient et Asie du Sud-Est). "Si l'espace médian, écrit Brzezinski, peut être attiré de plus en plus dans l'orbite expansive de l'Occident (où l'Amérique est prépondérante), si la région méridionale n'est pas soumise à la domination d'un seul acteur et si l'Extrême-Orient n'est pas unifié de manière à provoquer l'expulsion de l'Amérique des bases qu'elle maintient en dehors de son territoire, alors on peut dire que l'Amérique l'emporte. Mais si l'espace moyen rejette l'Occident, devient une entité affirmée et prend le contrôle du Sud ou établit une alliance avec le principal acteur oriental [la Chine, ndlr], on peut dire que l'Amérique l'emporte. Il en irait de même si les deux grands acteurs d'Extrême-Orient [la Chine et le Japon, ndlr] s'unissaient d'une manière ou d'une autre" [61].

La "géostratégie pour l'Eurasie" élaborée par Brzezinski identifie l'Europe comme le principal moyen pour les États-Unis de projeter leur puissance sur le continent eurasien. Selon la définition brutalement réaliste utilisée par l'ancien conseiller de Carter, l'Europe est la "tête de pont géopolitique fondamentale de l'Amérique sur le continent eurasien" [62] ; en outre, il s'agit d'une "tête de pont démocratique" [63] puisque "les mêmes valeurs" [64] qui ont été exportées de l'Amérique vers l'Europe en 1945 et 1989 ont fait de cette dernière "l'allié naturel [sic !] de l'Amérique" [65]. Par conséquent, Brzezinski nous assure que l'élargissement de l'Union européenne, politiquement non pertinente et militairement soumise, ne devrait pas inquiéter outre mesure la Maison Blanche, au contraire: "Une Europe plus large élargira le rayon de l'influence américaine (...) sans créer en même temps une Europe politiquement si intégrée qu'elle puisse immédiatement défier les États-Unis ailleurs dans des affaires géopolitiques de grande importance pour l'Amérique, en particulier au Moyen-Orient" [66].

En ce qui concerne le rôle géopolitique de la Russie, le grand pays au centre de la masse continentale eurasienne, Brzezinski se réfère aux éventualités envisagées par les analystes à la fin des années 1990. De toutes les théories formulées à l'époque, celle qui a été pratiquement réalisée était que la Russie, tôt ou tard, formerait un ensemble eurasien avec l'Iran et la Chine : "la puissance islamique la plus militante du monde et la puissance asiatique la plus peuplée et la plus forte" [67].

NOTES:

[1] George Orwell, Nineteen Eighty-Four, Secker & Warburg, London 1949.

[2] Roderigo Di Castiglia (pseudonimo di Palmiro Togliatti), Hanno perduto la speranza, “Rinascita”, anno VI, n° 11-12, novembre-dicembre 1950.

[3] Giulio Meotti, Ecco perché ho scritto 1984, “Il Foglio” (versione digitale), 26 agosto 2013.

[4] Eduard Suess, Das Antlitz der Erde, 3 vol., F. Tempsky, Prag-Wien-Leipzig 1885-1909.

[5] Carl Gustav Reuschle, Handbuch der Geographie oder Neueste Erdbeschreibung mit besonderer Rücksicht auf Statistik, Topographie und Geschichte, Schweizerbart, Stuttgart 1859.

[6] Esiodo, Teogonia, 346-348.

[7] Eschilo, Persiani, 185-186.

[8] Raniero Gnoli, Ricordo di Giuseppe Tucci, ISIAO, Roma 1985, p. 9.

[9] Giuseppe Tucci, Ciro il Grande. Discorso commemorativo tenuto in Campidoglio il 25 maggio 1971, ISIAO, Roma 1971, p. 14.

[10] Mircea Eliade, L’épreuve du labyrinthe. Entretiens avec Claude-Henri Rocquet, Pierre Belfond, Paris 1978, p. 70.

[11] Mircea Eliade, L’Europe et les rideaux, “Comprendre”, 3, 1951, p. 115.

[12] Roberto Scagno, Mircea Eliade: un Ulisse romeno tra Oriente e Occidente, in: AA. VV., Confronto con Mircea Eliade, Jaca Book, Milano 1998, p. 21.

[13] Mircea Eliade, Struttura e funzione dei miti, in Spezzare il tetto della casa, Jaca Book, Milano 1988, pp. 74-75.

[14] Franz Altheim, Storia della religione romana, Settimo Sigillo, Roma 1996, p. 30.

[15] Franz Altheim, Attila et les Huns, Payot, Paris 1952, p. 5.

[16] Franz Altheim, Attila et les Huns, cit., p. 225.

[17] Onpourrait ajouter quelques autres figures exemplaires: cfr. C. Mutti, Esploratori del Continente. L’unità dell’Eurasia nello specchio della filosofia, dell’orientalistica e della storia delle religioni, Effepi, Genova 2011.

[18] Eurasisme ou eurasiatisme? Eurasiste ou eurasiatiste? Il est vrai que les termes eurasisme et eurasiste (sont) désormais entrés dans l'usage commun" (Aldo Ferrari, La Foresta e la Steppa. Il mito dell’Eurasia nella cultura russa, Libri Scheiwiller, Milano 2003, p. 197, n. 89). Toutefois, si nous nous basons sur un critère analogique et sinous retenons comme préférable les formes eurasiatisme et eurasiatiste puisque il existe des termes similaires comme le montrent les exemples d'européisme, d'africanisme, d'américanisme, etc., ainsi que les adjectifs correspondants formés par l'ajout des suffixes -isme, -iste (pour les adjectifs) et non au substantif. Autrement nous aurions "europiste", "afriquiste", "amériquiste".

[19] "La cultrure européenne (...) est la résultante de l'histoire d'un groupe ethnique déterminé. Les tribus germaniques et celtiques, ayant subi en diverses mesures l'influence de la culture romaine et s'étant fortement mélangées entre elles, ont, au départ d'éléments propres à leurs cultures nationales et d'éléments issus de la culture romaine, créé un mode particulier de vie commune. En vertu des conditions ethnographiques et géographiques communes, ils ont vécu pendant longtremps des formes de vie commune et dans leurs coutumes et dans leurs histoire, grâce à des rapports réciproques continus, les éléments communs se sont avérés tellement pertinents que le sentiments d'unité romano-germanique est pour toujours présents, inconsciemment, en eux" (Nikolaj Trubeckoj, L’Europa e l’umanità, Einaudi, Torino 1982, p. 12).

[20] Pour accéder à un panorama de la pensée eurasiatiste "classique", outre l'étude déjà citée d'Aldo Ferrari, La Foresta e la Steppa, on consultera Otto Böss, La dottrina eurasiatica. Contributi per una storia del pensiero russo nel XX secolo, Società Editrice Barbarossa, Cusano Milanino, s.d.

[21] Nicolas S. Troubetzkoy, Principes de Phonologie traduits par J. Cantineau, Paris 1949.

[22] AA. VV., Ischod k Vostoku. Predčuvstrija i sverženija. Utverždenie evrazijcev, Rossijsko-Bolgarskoe izdatel’stvo, Sofija 1921.

[23] Nikolaj Sergeevič Trubeckoj, L’eredità di Gengis Khan, Società Editrice Barbarossa, Milano 2005, p. 24.

[24] Pëtr Savickij, Povorot k Vostoku, in AA. VV., Ischod k Vostoku, cit., pp. 1-13.

[25] Martino Conserva – Vadim Levant, Lev Nikolaevič Gumilëv, Edizioni all’insegna del Veltro, Parma 2005; Luigi Zuccaro, La geofilosofia con Lev Gumilëv, Anteo, Cavriago 2022.

[26] In italiano: Lev Gumilëv, Gli Unni. Un impero di nomadi antagonista dell’antica Cina, Einaudi 1972.

[27] Aleksandr Dugin, L’idea eurasiatista, “Eurasia. Rivista di studi geopolitici”, 1/2004, p. 9.

[28] Alain De Benoist – Aleksandr Dugin, Eurasia. Vladimir Putin e la grande politica, Controcorrente, Napoli 2014, p. 100.

[29] Aleksandr Dugin, L’idea eurasiatista, “Eurasia. Rivista di studi geopolitici”, cit., pp. 7-23.

[30] Cfr. Karl Haushofer, Il blocco continentale. Mitteleuropa-Eurasia-Giappone, Anteo, Cavriago 2023.

[31] Claudio Mutti, Carlo Terracciano redattore di Eurasia, “Eurasia. Rivista di studi geopolitici”, 1/2021, pp. 19-24.

[32] Carlo Terracciano, Europa-Russia-Eurasia: una geopolitica “orizzontale”, “Eurasia. Rivista di studi geopolitici”, 2/2005, p. 181.

[33] Carlo Terracciano, Europa-Russia-Eurasia: una geopolitica “orizzontale”, cit., p. 191.

[34] Carlo Terracciano, Europa-Russia-Eurasia: una geopolitica “orizzontale”, cit., p. 184.