lundi, 24 février 2025

Julius Evola: vues sur le Droit, l'État et l'Empire

Julius Evola: vues sur le Droit, l'État et l'Empire

Troy Southgate

Source: https://troysouthgate.substack.com/p/julius-evolas-revolt...

Du point de vue d'Evola, le DROIT est inséparable des principes de « vérité, réalité et stabilité ». Le fait que le pouvoir et l'autorité descendent de ce qui est spirituellement transcendant, plutôt que de procéder du domaine humain, confère à la sphère juridique une légitimité divine qui l'emporte sur toutes les considérations terrestres :

Par conséquent, l'homme traditionnel soit ignorait, soit considérait comme absurde l'idée que l'on puisse parler de règles de droit et de l'obéissance qui leur est due si ces règles avaient une simple origine humaine – qu'elle soit individuelle ou collective. Toute règle de droit, pour être considérée comme objective, devait avoir un caractère « divin ». Une fois le caractère « divin » d'une règle sanctionné et son origine rattachée à une tradition non humaine, son autorité devenait absolue : cette règle devenait alors quelque chose d'ineffable, d'inflexible, d'immuable et au-delà de toute critique. [p.21.]

Ainsi, toute transgression de ce droit n'est pas simplement perçue comme un crime ordinaire contre la société, mais comme une offense religieuse qui apporte honte et déshonneur à l'individu ainsi qu'à sa famille. Inutile de préciser que, lorsque l'autorité spirituelle est placée à la racine même du système judiciaire, il devient très difficile de plaider sa cause sur des bases plus séculières, ce qui entraîne inévitablement des accusations d'hérésie.

Dans le contexte de la Tradition, le droit n'est pas un simple outil fonctionnel comme il l'est aujourd’hui, mais il fait partie intégrante de l'ordre naturel tout entier :

La notion d'utilité est le critère matérialiste ultime de la société moderne, alors que ce n'était pas le cas dans les sociétés traditionnelles, qui la considéraient plutôt comme un moyen au service d'un objectif supérieur. [p.22.]

Comme nous l'avons vu préalablement, en d'autres articles, cela découle du fait que le pouvoir émane d'en haut et se manifeste ensuite dans la personne du monarque juste.

Evola se penche ensuite sur la nature de l'État et affirme que les affaires politiques, sociales et économiques ne doivent jamais être confinées à l'ordre temporel, comme c'est le cas dans le monde moderne. Dans les sociétés traditionnelles, il était fréquent que l’autorité spirituelle exerce une influence considérable sur les affaires gouvernementales, à l’image de la hiérarchie catholique dans l’Europe médiévale :

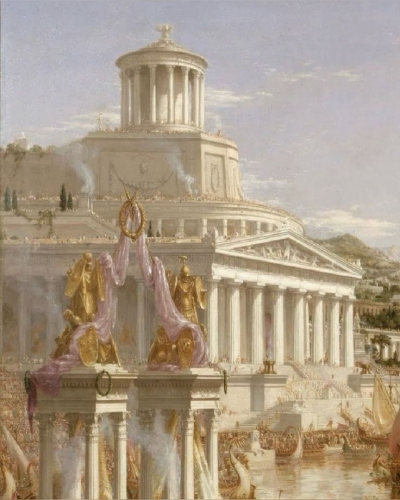

Ainsi, les États et empires traditionnels employaient souvent les symboles de la « centralité » et de la « polarité » associés à l'archétype de la royauté. [p.23.]

Reprenant la « doctrine des deux natures » évoquée dans le premier chapitre – une référence à la séparation entre les royaumes physique et métaphysique – il l'applique ici à la division entre l'État et le peuple (demos). Tandis que les États non traditionnels ou anti-traditionnels tirent leur légitimité du peuple, Evola rejette catégoriquement cette idée en la qualifiant de « perversion idéologique ». Bien que je comprenne pourquoi l'Italien s'oppose aux formes d'autorité non spirituelles, cette situation est rare en pratique, car les gouvernements modernes sont en réalité contrôlés par de grandes banques et corporations dont l'unique objectif est l'enrichissement personnel au détriment du plus grand nombre.

Néanmoins, Evola associe les formes plus authentiques d'autorité populaire à

des formes sociales naturalistes dépourvues d'un véritable chrême spirituel. Une fois que cette voie fut empruntée, un déclin inévitable s’ensuivit, qui se termina par le triomphe du monde collectiviste des masses et l’avènement de la démocratie radicale. [p.24.]

La solution proposée par l'auteur de Révolte contre le monde moderne est la réinstauration de « l'ordre venu d'en haut », ce qui implique même de dépasser l'idée des « droits de l'homme ». Sur ce point, je suis d'accord, car la notion contemporaine selon laquelle nous avons un « droit » à quoi que ce soit repose entièrement sur un anthropocentrisme fallacieux. Cela ne signifie pas que les individus ne doivent pas participer au processus décisionnel, mais Evola rejette toute structure qui ne porte pas l'approbation divine.

Pour approfondir la question de l'ordre social, le Baron fait référence au système des castes indo-européennes (aryennes). Comme le prédisent les prophéties du Vishnu Purana, les sociétés finiront entre les mains de barbares, tandis que les monarchies établies délaisseront leurs responsabilités et régneront d’une main de fer. La caste dominante sera celle des shudras, les artisans et ouvriers, tandis que les vaishyas abandonneront l'agriculture et seront traités comme des serfs. Par ailleurs, les kshatriyas, guerriers, pilleront leurs propres terres au lieu de les protéger, et les brahmanes, prêtres, perdront leur piété et leur respect de soi, étant alors réduits au rang d’hommes ordinaires.

Evola note également que la différence entre les ārya (« deux fois nés ») de la noblesse aryenne et la « masse indifférenciée » des śūdra illustre bien le déclin progressif du système des castes. À l'origine, dit-il, les śūdra étaient contrôlés par les brāhmana, un rôle qui fut ensuite repris par l'État et son système juridique. En utilisant cet exemple, Evola cherche à établir une affinité entre l'État et la royauté divine universelle, bien que cette justification du gouvernement traditionnel semble vague et discutable.

Bien qu'il reconnaisse que l'État est une création tardive, il est surprenant qu'il l’intègre dans la vision traditionaliste, étant donné que l’humanité a survécu sans lui durant la majeure partie de son histoire et préhistoire. Contrairement à René Guénon, qui a contourné la question de l'État en prônant la théocratie ou en affirmant la primauté du spirituel sur le temporel, Evola – ce qui explique pourquoi certains de ses admirateurs incluent des fascistes et des totalitaires – considère l'État comme un instrument de la Tradition.

Le troisième pilier de la pensée d'Evola est l’empire, qu’il voit comme un prolongement logique du droit et de l’État. Contrairement à l’État, qui est limité par des frontières, l’empire s’étend au-delà des limites géographiques et élève l’unité à un niveau supérieur.

Les critiques de l’impérialisme sont bien connues – notamment les désastres de l'Inde britannique ou du Congo belge –, mais Evola dépasse ces considérations administratives en légitimant l'empire comme une transmission des valeurs spirituelles des castes guerrières traditionnelles vers d'autres peuples. Naturellement, ceux qui ont perdu leur souveraineté ne seraient sans doute pas d’accord avec cette vision, mais pour Evola, l’empire est une réalité métaphysique qui transcende le temps et l’espace. Ainsi :

le « monde » ne disparaîtra pas tant que l'Empire romain existera. Cette idée est liée à la fonction mystique de salut attribuée à l'empire, à condition que le « monde » ne soit pas compris dans un sens physique ou politique, mais plutôt comme un « cosmos » garantissant l'ordre et la stabilité face aux forces chaotiques. [p.27.]

Et, finalement :

Les empires furent remplacés par des « impérialismes », et l’État ne fut plus compris que comme une organisation temporelle, nationale, particulariste, sociale et plébéienne. [p.28.]

On ne peut contester cette assertion même si, comme nous l’avons vu, il n’y a pas d’aspect authentiquement « plébéien » dans la démocratie occidentale.

15:08 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tradition, traditionalisme, julius evola |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Les commentaires sont fermés.