Les chapitres du livre traitent en priorité d’une des spécialités de nos ancêtres : la guerre. Ainsi, le premier chapitre s’intitule « les raisons des combats », et les suivants, « l’équipement militaire », « la guerre de défense », « la guerre d’attaque » et « la Gaule des combats ».

Il est agrémenté de listes de toponymes où l’on retrouve les correspondances entre les noms des tribus et celles de notre actuelle géographie : les Andecavi sont ainsi les ancêtres des Angevins, Les Rèmes habitent la région de Reims, les Petrocori la région de Périgueux.

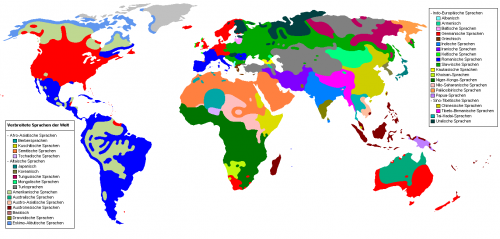

Les cartes proposées sont encore plus surprenantes par leur correspondance avec les actuelles frontières des départements, pourtant si décriés par les milieux identitaires : ainsi, la cité des Cénomans correspond-elle peu ou prou aux limites de la Sarthe, celle des Turons à celles de l’Indre-et-Loire. Certaines régions (et anciennes provinces) se retrouvent elles aussi : le Limousin et ses trois départements se superposent aux frontières de la cité des Lémoviques, l’Auvergne correspond à la cité des Arvernes.

De nombreux toponymes sont inventoriés : ainsi, « randa » désigne une limite, une fontière : il donne une foule de noms de lieux, tels que Eygurande, Randon, Chamarandes, Néronde ou Ingrandes. Nombreux sont ceux, comme nous le disions plus haut, liés à la guerre ou tout du moins à l’état quasi permanent de belligérance : les troupes de combat appelées « Catuslogues » donnent Châlons (en Champagne) ; la racine « vic » désignant les combattants donnent Evreux (Ebro-vici) ou Limoges (Lemo-vici) ; les Boïens (pays de Buch) sont les « frappeurs », les Calètes (pays de Caux) les « durs ». Lacroix nous explique que « dans les sociétés indo-européennes, le roi est – doit être – riche. A la guerre, il touche une large part du butin ; mais en même temps, il lui faut être nourricier. Le roi, le chef gaulois, se devait d’assurer la richesse à son peuple ; l’action guerrière y pourvoira. Le thème celtique rix qu’on reconnaît dans le nom des rois et chefs gaulois (dont bien sûr Vercingétorix) s’est transmis au germanique, qui l’a redonné ensuite au français riche ; la superposition des sens est éclairante sur les motivations guerrières des peuples antiques, et en particulier gaulois. »

Le vêtement gaulois nous est quasiment familier : galoches, braies et saies sont des termes encore utilisés au début du xx° siècle.

Leurs armes jouent un grand rôle dans la vie des cités au point de participer à la désignation de certains peuples : les cornes des casques donnent les Carnutes (de Chartres) ou les Slovènes de Carnium (aujourd’hui Kranj).

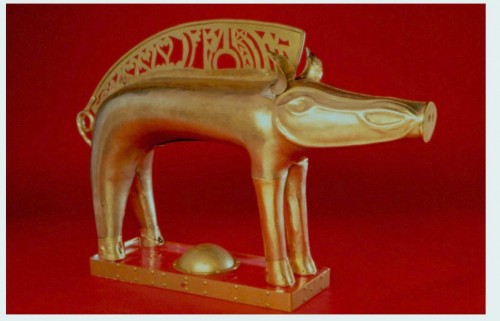

Le bouclier est désigné par le « radical celtique tal-, désignant étymologiquement ce qui est plat. On trouve à son origine un thème indo-européen *tel- appliqué à des surfaces planes : sanskrit talam, surface, paume ; vieux-slave tilo, pavé, sol ; lituanien pa-talos, lit ; grec telia, table à jouer ; latin tellus, terre. Cette base est bien représentée dans les langues celtiques : vieil irlandais talam, terre ; gallois, cornique, breton tal, front (…). Le sens éthymologique du thème gaulois est parfaitement justifié : à la différence des boucliers grecs et romains, de forme enveloppante, le bouclier celtique se caractérisait par sa surface quasiment plane. » Quel exemplaire démonstration de la parenté des peuples issus du fond commun indo-européen ! Et cette racine participe à des anthroponymes pleins de poésie : Actalus, grand bouclier ; Cassitalos, bouclier d’airain ; Argiotalus, bouclier d’argent, etc…ainsi qu’à des toponymes : Talais, Talazac, Tailly. Le bouclier plat des Celtes est devenu aujourd’hui la pacifique « taloche » des maçons…seule la gifle appliquée sur la figure avec le plat de la main, peut encore évoquer la lointaine époque des guerres héroïques : n’hésitez donc pas à en user contre vos adversaires, car il est bon que les traditions se maintiennent…

Le terme français de glaive doit être relié selon toute vraisemblance à un très ancien radical celtique (…) cladi (…) vieil irlandais claideb et irlandais claioimh, épée ; moyen-gallois cledy (…) breton kleze. L’écossais moderne claidheamb employé avec l’adjectif « mor », grand, a fait naître l’anglais « Claymore » ; c’est la grande épée d’Ecosse, à lame longue et large, popularisée en France au XIX° siècle pour les besoins du folklore celte (La harpe du barde ne se marie qu’au fracas des claymores et aux mugissements des tempêtes, écrit dans un style fort caricatural le romantique Charles Nodier).

Tite-Live note qu’au début du IV° siècle av. JC. Les armes gauloises frappèrent d’étonnement les habitants de Clusium qui n’en avaient jamais vu de semblables. Le gladius des Romains est donc un emprunt au *cladios gaulois.

Encore une fois, les armes donnent leur nom aux peuples qui en usent : l’aulne des boucliers a donné les Arvernes, le javelot, la localité de Javols et le Gévaudan. Ceux-qui-vainquent-avec-[le bois de] -l’orme [de leur javelot] sont les Lémoviques du Limousin. Ceux-qui-combatttent-par-l’if, sont un peuple d’archers, les Eburovices d’Evreux.

Mieux encore, comme dans le Seigneur des Anneaux, un poème gallois ancien , le Kat Godeu, combat des arbrisseaux, nous montre une armée d’arbres, aux essences choisies, qui s’avancent au combat (le thème en sera repris dans le Macbeth de Shakespeare, qui emprunte à la féerie celtique).

Pas de bataille sans appel aux Dieux : « On peut penser qu’avec les Druides, au moment où la nation engageait son avenir, les chefs du peuple –guides et protecteurs terrestres –et derrière eux les chefs militaires, jouaient le rôle d’intercesseurs auprès des Dieux. Les premières prières se tournaient sans doute vers le dieu national de la teuta, bienfaiteur du peuple en temps de paix, et surtout chef guerrier suprême en temps de guerre : le féroce Teutatès (ou Toutatis, que cite Lucain (…) à l’époque gallo-romaine, il sera du reste invoqué sous l’appellation de Mars Toutatis…Toujours cette parenté entre les peuples indo-européens qui facilite les échanges. L’Histoire nous a conservé le souvenir de deux rois gaulois appelés Teutomate (…). Leur nom signifiait celui-qui-est-bon-pour-la-Tribu.

Le dieu Lug, décrit dans les anciens récits celtes anciens comme un jeune dieu guerrier, fort et combatif, armé d’une lance invincible, pouvait être invoqué par les combattants se préparant à affronter la fortune des armes, donne son nom à Lyon (Lug-dunum), mais aussi Laon, et Loudun.

Chaque tribu dispose d’un emblème, voire d’un animal totémique : les Caturci sont probablement les Sangliers-du-Combat, et se fixent à Cahors ; les Tarbelles doivent leur appellation au taureau (tarvos) , et sont fixés dans la région de Tarbes ; les Volques ont pour emblème le faucon (en celtique volco). Plus surprenant, déformée en wahl, l’expression va servir aux anciens Germains à désigner les populations étrangères avec qui ils étaient en contact (groupes celtes, puis de langue romane), une connotation péjorative s’y attachant. D’où une série de noms de peuples : Wallons, Valaques, Gallois, Gaulois.

Pour s’imposer sur le champ de bataille, la guerre psychologique n’est pas sans intérêt : ainsi les Bellovaques (de Beauvais), réputé parmi les peuples gaulois pour les plus valeureux, sont étymologiquement ceux-qui-luttent-en-criant ce qui ne manquait assurément pas de paralyser l’adversaire.

Tite-Live évoque la furie gauloise qui se manifestait au combat. Les auteurs antiques sont nombreux à souligner la fureur guerrière des attaquants celtes (ce que les Romains appellent furor, de « furo » être fou, apparenté à l’avestique dvaraiti, « il se précipite », en parlant des démons : état de transe inspirée par le divin, dépassant l’homme qui n’en est plus le maître. Fureur (…) qui transporte l’homme au dessus de lui-même, le met au niveau d’exploits qui, normalement, le dépasseraient. Voilà le germe précieux des grandes victoires, commente Georges Dumézil. (…) Notre mot gaillard, lié à la vigueur, à la vaillance, est issu d’un terme gaulois *galia, force, bravoure,(…) et donne les noms de famille suivants : Gaillard, Gallard, (…), Gaillou.

Quand le guerrier s’avère cruel (c’est parfois nécessaire, mais toujours moralement problématique), il est qualifié de *crodio. Détail amusant, ce qualificatif a perduré localement, particulièrement en Suisse et Haut-Jura où il a pris la forme crouille pour désigner les « méchants », « de mauvaise apparence », la « canaille ».

Il est impossible de résumer une œuvre aussi imposante que celle de Jacques Lacroix, sans laisser de côté une infinie quantité d’exemples fascinants, ainsi que tout l’appareillage de notes et de références bibliographiques.

Cet ouvrage savant est pourtant d’une lecture aisée : il peut être avalé d’une traite ou utilisé comme une sorte de dictionnaire, voire de guide de voyage pour un tour de France de la topographie gauloise. Il offre à l’identitaire un moyen de révéler et d’exalter des racines qu’il découvrira bien plus proches qu’il ne l’imagine. Enfin, les exemples cités le montrent assez bien, la connaissance de nos ancêtres les Gaulois ne remplit pas qu’une fonction de simple érudition, mais ceux-ci peuvent être à bien des égards des éveilleurs et des modèles.

Jacques LACROIX, Les noms d’origine gauloise, la Gaule des combats. Editions errance, 2003

Nederlands kan bereikt worden als de belangen van de Nederlandse taal als vanzelfsprekend worden gebruikt op de universiteiten, tenzij er gegronde redenen zijn om een andere taal te hanteren. Voorlichtingsteksten van universiteiten – denk aan websites – behoren al helemaal in het Nederlands beschikbaar te zijn”.

Nederlands kan bereikt worden als de belangen van de Nederlandse taal als vanzelfsprekend worden gebruikt op de universiteiten, tenzij er gegronde redenen zijn om een andere taal te hanteren. Voorlichtingsteksten van universiteiten – denk aan websites – behoren al helemaal in het Nederlands beschikbaar te zijn”.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg