samedi, 13 décembre 2014

Le fossé lexical se creuse

Le fossé lexical se creuse

La langue s'appauvrit ...

J'ai, à plusieurs reprises ces derniers temps, accompagné des enfants d'âge primaire dans de délicats exercices de grammaire. Ma nouvelle fonction me fait sillonner toute l'agglomération et me permet de découvrir les réalités de l'école primaire : un monde qui jusqu'alors m'était inconnu. Je devais, à chaque fois, expliquer à ces enfants de CP et de Cours élémentaire des phrases tirées de différents livres qui sont utilisés dans ces établissements.

Dans mes postes précédents, en Segpa, nous n'avions pas de livres, le travail en était grandement simplifié ; les enseignants se fabriquent eux-mêmes leurs exercices quand ils ont un peu de conscience professionnelle. Les phrases proposées sont alors le fruit de leur imagination et s'appuient sur le vécu des élèves dont ils ont la charge ; une sorte de méthode naturelle en quelque sorte.

Quelle ne fut pas ma surprise de découvrir, éberlué, l'immense décalage entre les élèves et les phrases proposées par de grands éditeurs, sans doute conseillés par une armée de spécialistes et d'inspecteurs généraux, de linguistes et d'experts de la littérature jeunesse. Là, j'avoue que je me gausse un peu tant les petites phrases proposées frisaient la médiocrité et l'obsolescence désarmante. Rien à sauver ou presque ….

Mais, le pire fut alors d'expliquer à ces élèves, issus d'une diversité qui les prive le plus souvent de racines et de repères sémantiques, des mots qui apparemment leur étaient totalement inconnus. Il faut avouer que ces enfants vivent dans des quartiers péri-urbains où le rapport à la nature est des plus lointain. Mais de là à ne rien comprendre à ce point, je n'imaginais pas que ce fût possible …

Nous commencions avec une jument qui garde son poulain. Comme l'exercice portait sur le pluriel des verbes au présent, la jument introduisait sournoisement un « ent » qu'il fallait lire quand les suivants devenaient muets. Quelle fourberie ! Mais que dire de ce mot qui n'évoquait rien du tout à mes chers élèves. Alors, ne parlons pas du poulain, lui aussi inconnu au bataillon. La France n'est plus rurale et les éditeurs l'ont oublié.

Je n'étais malheureusement qu'au début du calvaire. La fameuse « pie », si utile quand on apprend à lire et à associer des sons simples, a perdu de sa superbe. Avec ou sans nid à proximité, elle ne dit rien qui vaille à nos apprentis lecteurs. Il est vrai que le bic a depuis longtemps supplanté le stylo-plume.

Continuant sur cette lancée, j'allais approfondir un peu plus le fossé qui se creusait devant moi. Il était question d'une charrue qui labourait. J'échappai de justesse au sillon tout en me cassant les dents dans mes vaines tentatives de donner du sens à ces deux termes agricoles. Le bon grain ne pousse plus et laisse la place à l'ivraie.

Un autre livre s'offrait des fantaisies moins délicates. Les sorcières y volaient sur des balais et, grâce à la télévision, l'imaginaire est plus accessible que le lexique rustique. Mais quand le grammairien distingué sort de son chapeau un sortilège, c'est à nouveau la panique dans les rangs. Voilà un mot bien trop long pour être compris désormais.

Le brave homme se risque alors à l'humour et évoque une sorcière qui chevauche un balai à moteur. Chevaucher demande bien des explications et il n'est pas acquis que la comparaison entre le balai et le cheval ait été perçue par tous, mais franchement, ce balai à moteur avait de nombreux ratés. Beaucoup décrochèrent devant cette astuce digne des blagues de carambar. J'y perdais mon latin de cuisine.

Je vous fais grâce de la suite. À chaque phrase, un ou deux mots sortaient du lexique connu et accessible à ces enfants dont la connaissance du monde semble se réduire à peau de chagrin. S'ils sont capables de maîtriser une console, un téléphone ou bien un ordinateur, en revanche, leur lexique pour décrire la nature, l'imaginaire et les métiers s'étiole au point de ne pouvoir donner de sens aux phrases qui leur sont proposées sur leurs livres de classe.

Que faire ? Les beaux esprits pourront prétendre réactualiser les phrases, les mettre à la sauce contemporaine en acceptant de jeter aux oubliettes tout un vocabulaire qui n'est plus de mise dans les cours de récréation. On peut pousser ce raisonnement en établissant un lexique de moins de 800 mots pour construire toute la scolarité de ces enfants.

Les autres, baissant les bras devant l'accablement qui ne peut que saisir celui qui se trouve confronté à ce désastre, se contenteront de faire de la grammaire sans expliquer le sens de ces phrases qui en valent bien d'autres, après tout. C'est ainsi que l'ont fait des cohortes d'élèves qui ne donnent plus de signification à ce qu'ils lisent …

Je pense qu'il serait grand temps de redonner à l'école la mission essentielle qu'elle n'aurait jamais dû perdre de vue : la maîtrise de la langue. Mais ceci n'est qu'un vœu pieu ; nous avons tant à faire pour éduquer le futur citoyen, consommateur, chauffeur, économiste, écologiste, informaticien et je ne sais quel autre besoin essentiel.

La langue, devant tant de nécessaires compétences incontournables est si dérisoire. Continuons à tarir le vocabulaire et l'expression. Les vaches seront mieux gardées ! Après tout, il suffira de mettre tout ce gentil monde devant une langue internationale réduite à un créole basique et le tour sera joué. Le français, c'est vraiment trop compliqué ….

Lexicalement vôtre.

- Source : C’est Nabum

00:05 Publié dans Ecole/Education, Langues/Linguistique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : école, éducation, langue, lexique, lexicologie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 06 octobre 2014

Warum Sprachen sterben

Warum Sprachen sterben

von Niels Krautz

Ex: http://www.blauenarzisse.com

Rund 3.000 Sprachen sind weltweit laut der UNESCO vom Aussterben bedroht. Es geht um weit mehr als Exotik: Sterben die Sprachen, verschwinden auch die Völker.

Es gibt viele von ihnen: nicht nur in Europa, sondern auch in Asien, Amerika und Ozeanien. Aber keiner muss in die Ferne schweifen. Auch hier in Deutschland sind sie zu sehen, auf Schildern, in Ämtern und in Schulen. In Europa und Vorderasien heißen sie unter anderem Aragonesisch, Istriotisch, Gälisch oder auch Karaimisch. Sie muten meist etwas seltsam an und man hört sie kaum noch. Die Rede ist von bedrohten Sprachen und Dialekten.

Manche Ursprachen leben bis heute fort

Vor circa 50.000 Jahren entwickelte sich laut dem US-amerikanischen Linguisten Merritt Ruhlen in Afrika die erste Sprache der Menschheit, welche nur aus einigen Lauten zusammengesetzt war. Anderen Forschern zufolge soll der gemeinsame Vorfahre von Mensch und Neandertaler die ersten Worte bereits vor rund 500.000 Jahren geäußert haben. Im Laufe der Jahrhunderte hat sich unsere Sprache immer weiter gewandelt. Neue Wörter kamen hinzu, die Räume flossen ineinander über. Oder sie wurden umgewandelt, um der jeweiligen Sprache besser zu dienen.

Allein der germanische Sprachraum umfasst nicht nur Europa, sondern auch Teile Amerikas und Vorderasiens. Aus ihm bildeten sich tausende von Dialekten heraus und dazu viele Sprachen, die wir heute noch abgewandelt sprechen. Doch zahlreiche von ihnen gingen im Lauf der Jahrhunderte verloren. Oder sie wurden so stark verändert, dass ihre Ursprungsform kaum noch zu erkennen ist.

Das Sterben der Sprachen ist kein Schicksal

Man könnte meinen, es sei der Lauf der Welt, dass Sprachen kommen und gehen. Doch das stimmt nicht ganz. In der modernen Welt halten sich Sterben und Neuentstehen nicht mehr in der Waage. Fast 2.000 Sprachen existieren weltweit, die von weniger als 1.000 Menschen gesprochen werden. In Amerika und Australien sind sogar 100 bis 200 vom Aussterben bedroht. Die Vorherrschaft einiger weniger Sprachen übt zunehmenden Druck auf andere aus. Englisch ist sicher eine der dominantesten davon. Auch die Mobilität der Volksgruppen und enge Kontakte der sozialen Netzwerke spielen dabei eine große Rolle.

Diese Entwicklung lässt sich am Beispiel der irischen Sprache – Gaeilge in der seit 1948 geltenden Orthografie – betrachten. Durch die große Hungersnot im 19. Jahrhundert und die darauf folgende Emigration zahlreicher Iren in die neue Welt reduzierte sich die Anzahl der Irisch sprechenden Menschen um 1,5 Millionen.

Das Irische konnte vorerst gerettet werden

Eltern brachten ihren Kindern die englische Sprache näher, damit sie in der besetzten Heimat bessere Chancen auf einen Arbeitsplatz hatten. Dadurch verdrängte Englisch zunehmend die irische Sprache. Sie wurde in der Öffentlichkeit nur noch als Sprache der Unterschicht angesehen.

Wiederbelebungsmaßnahmen wurden nach der Unabhängigkeit Irlands im Jahre 1922 eingeleitet, als sich das Land von der englischen Herrschaft befreite. Verschiedene Fördervereine des Irischen entstanden, zum Beispiel der „Conradh na Gaeilge“, was soviel heißt wie „Liga des Irischen”. Der Zensus von 2006 ergab jedoch, dass nur noch 1,66 Millionen Menschen, also 40,8 Prozent der Bevölkerung, irisch sprechen konnten. Davon waren höchstens 70.000 Muttersprachler, welche die Sprache aber nicht täglich gebraucht haben. Irland versucht daher die sinkende Tendenz der Irisch sprechenden Einwohner zu bremsen. Schilder, Amts– und Straßennamen wurden mit der englischen sowie der irischen Sprache beschriftet. In den Schulen wird in der eigentlichen Landessprache unterrichtet. Eine kleine Trendwende wurde damit zumindest geschaffen.

In Japan blieb die Sprachpolitik erfolglos

Die Förderung der gälischen Sprachen, wozu auch Irisch zählt, sind länderübergreifend. Denn auch Länder wie Schottland, Wales oder die Bretagne haben sinkende Zahlen, der die keltischen Dialekte sprechenden Bevölkerung zu verzeichnen und versuchen, diese Tendenz zu stoppen.

Ein drastisches außereuropäisches Beispiel ist die Sprache der Ainu. Dieses Volk lebt auf der Insel Hokkaido an der Nordspitze der japanischen Hauptinsel. Die Ainu unterscheiden sich ethnisch, kulturell und auch sprachlich von den Japanern. Ende der 1980er Jahre soll es nur noch 15 kompetente Ainu-Sprecher gegeben haben. Daher kann die Sprache als nahezu ausgestorben gelten. 1997 jedoch erließ Japan das Ainu-Gesetz, welches die Förderung und Unterstützung der Ainu-Sprache und des kulturellen Erbes dieses kleinen Volkes beinhaltete. Doch viele Sprachwissenschaftler fürchten, dass der Verlust dieser einzigartigen Sprache nicht mehr aufzuhalten sei ‒trotz der Bemühungen der japanischen Regierung.

Sprachimperialismus führt zum Sprachmord

Ein Großteil dieser Forscher sieht den Kulturimperialismus vieler großer Nationen des 19. Jahrhunderts als ausschlaggebend für das Sprachsterben an. Kleinere Völker wie die Ainu und die Iren sind folglich die Leidtragenden der Kulturdominanz großer Volksgruppen. Zu Recht sprechen viele von einem sogenannten „Linguizid“, einem „Sprachmord“.

Durch die stark ausgeprägte Dominanz des US-amerikanischen Englisch in Nordamerika stehen auch dort viele kleinere Ureinwohnersprachen vor dem Aussterben. Es handelt sich also nicht nur um ein Sprach-, sondern auch ein Kultursterben. Die Sprachgruppe des ehemals großen Stammes der Schoschonen, der in der mittleren USA beheimatet ist, gilt laut dem UNESCO Atlas of the World’s Languages in danger als stark bedroht. Denn es gibt nur noch ein paar tausend Menschen, die diese traditionsreiche Sprache sprechen. Doch bisher wurde kein landesweites Gesetz erlassen, welches das Sprachsterben indigener Völker verhindern könnte. Vor allem die Vereinten Nationen verabschiedeten eine Vielzahl internationaler Gesetze, welche die Rechte indigener Völker bewahren sollten. Ob sich die nationalen Regierungen daran zwangsläufig halten müssen, steht freilich auf einem anderen Blatt.

Auch in Deutschland stirbt die Sprachvielfalt

Das Sprachsterben und auch das Dialektsterben bleiben jedoch nicht nur ein Problem kleinerer Völker und Kulturen. Denn auch in Deutschland ist der Dialekt rückläufig. Der starke Einfluss hochdeutscher Medien und die Mobilität der Bevölkerung vermischen die verschiedenen Dialektvarianten. Daher gibt es einen starken Rückgang aller gesprochenen Dialekte in Deutschland. So wurden 2009 13 deutsche Regionalsprachen, darunter auch Kölsch und Bairisch, von der UNESCO als vom Aussterben bedroht gemeldet.

200 Sprachen sind demnach während der letzten Generationen ausgestorben, etwa 1.700 sind ernsthaft gefährdet, etwa 600 werden kaum noch gepflegt. Der stellvertretende Direktor des „Living Tongues Institute“ für bedrohte Sprachen in Washington, Robert Harris, erklärte: „Wenn wir eine Sprache verlieren, verlieren wir Jahrhunderte menschlichen Denkens über Zeit, Meerestiere, Rentiere, essbare Pflanzen, Mythen, Musik, das Unbekannte und das Alltägliche.“ Stirbt eine Sprache, dann verschwindet weitaus mehr als ein paar Vokabeln.

Bild: Zweisprachiger Wegweiser in Irland /flickr.com /wolfgangplusk /CC BY-NC-ND 2.0

00:05 Publié dans Langues/Linguistique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : langues, linguistique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 05 juin 2014

Poutine ou le Maître de la Parole

Poutine ou le Maître de la Parole...

Nous reproduisons ci-dessous un texte remarquable de Philippe-Joseph Salazar, cueilli sur le site Les Influences et consacré à Vladimir Poutine et à sa parfaite maîtrise de la parole dans la conduite de la crise ukrainienne. Philippe-Joseph Salazar est philosophe et spécialiste de la rhétorique.

par Philippe-Joseph Salazar

Ex: http://metapoinfos.hautetfort.com

On se souvient de la phrase du philosophe allemand Hegel, le génial auteur de la Phénoménologie de l’Esprit, quand il vit Napoléon passer sous sa fenêtre, en octobre 1806 : « J’ai vu l’âme du monde à la manœuvre » [1]. Eh bien, voilà un mois en écoutant Vladimir Poutine s’adresser à la Diète fédérale russe, lors de la réincorporation des terres irrédentes de Crimée à la Mère Patrie Russe, j’ai entendu parler l’âme du monde. J’ai entendu, et vu, la plus puissante des paroles se déployer, avec une telle sûreté de ton, une telle acuité d’arguments, une telle saisie du moment qu’une autre phrase de Hegel m’est venue naturellement aux lèvres : Poutine explique la politique « comme l’oiseau de Minerve qui prend son vol à la nuit tombée », pour mieux saisir sur le vif ceux qui n’y voient goutte, qui sont dans la nuit de leurs idées toutes faites, et ne savent plus ni parler, ni écouter – je veux dire « l’Ouest » comme le disent les médias, ces perroquets câblés.

Vladimir Poutine, âme du monde ? Ça mérite une explication. Maître absolu de la parole ? Ça mérite une analyse.

Depuis l’Irak et l’Afghanistan les directeurs de la communication des Etats-Unis et de l’OTAN ont mis au point une technologie rhétorique dite de « stratcomm », « communication stratégique », d’une simplicité qui s’est voulu génialement opérationnelle (ça tient sur une carte qu’on met dans la besace du trouffion, littéralement) et qui s’est révélée accablante d’efficacité, comme on le sait. Le spectacle désolant qu’offrent ces deux pays, jadis féodaux mais en paix, désormais féodaux mais en guerre, suffit à démontrer la terrible stupidité de la « stratcomm ». La stratcomm est supposée suppléer à la force brutale par l’influence persuasive, en alimentant le discours public et la propagande à coups de mots simples comme « stabilité, paix, prospérité » [2].

Dans le cas de l’Ukraine le mot clef, dès que l’Union Européenne, les Etats-Unis et l’OTAN ont mis le doigt dans l’engrenage, a été « désescalade ». Il faut « désescalader » ont répété les perroquets et les perruches médiatiques.

Le terme est codé : il implique que l’adversaire a « escaladé » ; en bon français (mais qui s’en soucie) le mot est très récent (1970) et il est militaire : « Ensemble d’opérations stratégiques visant à diminuer ou à supprimer la gravité des mesures militaires » [3]. On a bien lu : « mesures militaires ». Dans ce langage codé que parlent entre eux les services secrets, qui manipulent les médias en usant d’honorables correspondants, ou en plantant des infos sur les fameux réseaux sociaux, et les services de communication/propagande, le concept est militaire. Dire « désescalade » c’est déjà accuser la Russie d’avoir « escaladé ».

Qu’a fait Vladimir Poutine. Rien. Il a laissé dire. Sachant que s’il dit le mot, il est pris au piège.

Quel piège ? Celui-ci : le problème, avec le langage de la stracomm, c’est qu’il faut que l’adversaire le parle aussi. En philo on appelle ça le « différend » : vous m’accusez de ceci, et vous voulez que j’utilise pour me défendre les mots que vous employez pour m’accuser ? Le piège est grossier ! Car me défendre avec les termes que vous employez, c’est déjà accepter que c’est vous qui définissez le cadre de ma défense. Je suis cuit. Allez au diable ! Je « diffère » [4], et je dis autrement.

Un autre terme a donc été lancé par les services de stratcomm de l’OTAN et Cie, pour tenter de cerner et donc de cataloguer les récusants russophones d’abord de Crimée et depuis des régions frontalières orientales : ils ont été « radicalisés ». Les protestataires (on ne dit pas qu’ils sont des agents russes, ce qui est aussi difficile à prouver que de démontrer qu’à chaque fois qu’un chef de la CIA vient à Kiev, deux jours plus tard, comme par miracle, les Ukrainiens ont une poussée d’adrénaline et de frais uniformes), les protestataires, donc, sont « radicalisés ».

Ce terme est apparu lors de l’attentat de Boston par les frères Tsarnaev. « Ces jeunes gens ont été radicalisés » jacassait la presse américaine, aussitôt relayée par les médias français, jamais en retard d’une attrape. Or le terme est toujours employé à la voix passive : « ils ont été radicalisés », pas « ils se sont radicalisés » . Il existe un « par », un agent qui radicalise. Ici : la Russie, bien sûr [5].

Ce qui est intéressant est que, devant la faillite rhétorique de « désescalade/escalade », la stratcomm a tenté de lancer « radicalisation ». Mais, derechef, bec dans l’eau. Vladimir Poutine (et à faire pâlir d’envie le Quai d’Orsay, ce grand diplomate à la Metternich ou à la Kissinger, M. Lavrov), à la manœuvre, a fait comme si rien n’avait été dit. Il a ignoré. Magistral.

On va me dire : tout cela est un langage entre eux, nous, les péquins, on s’en tamponne le château arrière comme le déclama un jour Régine Crespin, sur la scène du Châtelet, dans son immortelle Grande Duchesse de Gérolstein. Or justement, la réplique de Vladimir Poutine à cette ligne de stratcomm a été de réduire l’OTAN, et les bavards de Bruxelles, non loin du GQG, à n’être que des grandes duchesses d’opérette. Il a simplement ignoré le mot, et donc mis de côté l’implication.

C’est alors que Poutine a retourné contre la communication « occidentale » sa propre méthode, à la stupéfaction des commentateurs américains depuis dix jours (Wall Street Journal, Reuters). Par exemple, il a ré-expédié à « l’Ouest » un autre terme clef de la stratcomm : « faire la guerre contre son propre peuple ».

De fait, dans l’arsenal rhétorique de la bienfaisance militaire occidentale, « to wage war against your own people », « faire la guerre contre votre propre peuple », a été l’expression clef, la litanie médiatique issue du glossaire américain de la stratcomm, pour justifier l’invasion de l’Iraq, l’intervention en Lybie et l’appui donné à la rébellion en Syrie : « Assad/Yanoukovitch, si vous faites la guerre contre votre propre peuple, alors nous, qui sommes les représentants de la démocratie, c’est à dire, du droit des peuples, nous avons le droit d’intervenir, car ce droit est moral ». Certes, mais encore ?

Vladimir Poutine a retourné l’expression. Les putschistes en place à Kiev « font la guerre à leur propre peuple ». Donc la Russie endosse le manteau dont s’est drapé jusque là « l’Ouest », pour venir à la défense des opprimés.

Du coup soudain, la chandelle est soufflée, et on n’entend plus l’expression naguère favorite de M. Obama. Lequel, par une de ces bévues dont il parsème ses discours quand il se prend lui-même dans les réticules séduisants de sa propre éloquence, a nommé la Russie : « Une puissance régionale ». Je suppose que ça a dû plaire à son auditoire américain, très cultivé, mais il suffit de regarder une mappemonde pour voir que ladite région, ma foi … Vladimir Poutine n’a de nouveau rien répliqué. Il laisse dire. Il ne pratique pas le jeu psychanalytique du fort-da, du tu me donnes, je te prends, je t’envoie, tu me renvoies, qui, chez Freud, est une marque d’infantilisme.

Quand on a rétabli les armoiries de la Russie impériale sur son drapeau, qu’on prépare un grandiose défilé militaire célébrant la victoire de l’Armée rouge sur l’Allemagne, qu’on méprise les fameuses sanctions comme un pauvre arsenal de boutiquier capitaliste, s’entendre dire que son empire, qui va de l’ancienne capitale Teutonique et prussienne de Königsberg à Vladivostok, on ne peut que sourire et laisser dire.

La maladie infantile du néo-capitalisme communicationnel est la fièvre de la réponse instantanée, de la re-réponse, de la re-re-réponse. Je ne vais pas vous faire un dessin. Voyez internet.

Laisser dire, un grand art. A « l’Ouest » règne l’irrépressible désir de parler, toujours, encore, et plus. De Russie, qui est aussi occidentale que nous le sommes, on mesure ses mots, comme à la manœuvre. Car, une des forces de la machine rhétorique de M. Poutine, est sa capacité à ne parler le langage de l’adversaire quand ça lui sert, et à ne rien rétorquer quand ça ne lui sert pas.

Car l’art du pouvoir exige le silence, la réponse mesurée à l’effet à obtenir, ce contrôle exigeant de soi-même à ne pas parler. A attendre. Et à frapper.

Dans la saga tragicomique et saignante de l’Ukraine, une vraie pièce d’Alfred Jarry, tout le monde est là à parler, à s’époumoner, à vitupérer, à baragouiner dans un anglais de bastringue (je recommande les débats désopilants sur France24 où des experts français bafouillent dans un anglais d’Auvergnat devant des Ukrainiens d’opéra-bouffe, sous l’œil ironique du très patient M. Picard), évidemment afin de satisfaire les médias – tandis que Vladimir Poutine, maître de la parole, calibre chaque conférence de presse, juge exactement du timing d’un communiqué, prend à chaque fois l’ « Ouest » au dépourvu, et simplement impose son rythme, son calendrier, sa marche, sa « manœuvre » en un mot.

Vladimir Poutine est donc l’âme du monde, au sens exact du « monde » dont il s’agit ici, le monde du politique, et au sens exact où « âme » signifie principe – Vladimir Poutine nous donne à voir ce que nous vîmes jadis à l’œuvre avec le Général, quand la France comprenait ce qu’est la puissance : la politique comme principe vital du monde où nous vivons, et la parole politique comme mesure de l’action à entreprendre.

Et l’âme, bien sûr, c’est aussi là où se loge, dans un fusil, la balle.

Philippe-Joseph Salazar

(Les influences, 6 mai 2014)

Notes :

[1] On traduit toujours mal cette phrase en français (« j’ai vu Napoléon passer à cheval », pourquoi pas en patinette ?) car, dans l’allemand de haute précision de Hegel, elle est terrible, et le mot clef y est « recogniziert » : Napoléon est là, dans une manœuvre de reconnaissance du terrain. Relisez cette phrase hautaine et décisive, où la langue ennemie devient presque du latin cicéronien : « Den Kaiser – diese Weltseele – sah ich durch die Stadt zum rekognoszieren hinausreiten ».

[2] J’explique le montage dans ActuDéfense http://www.actudefense.com/salazar-stratcomm-chef-veut-pa....

[3] Trésor de la langue française, en ligne.

[4] Tout ça, of course, dans Lyotard.

[5] Dans l’attentat des Tsarnaev, les services de sécurité, incapables et d’avoir prévu et d’expliquer si/comment/pourquoi/avec qui, ont lancé dans la presse l’expression « self-radicalized », auto-radicalisés – ce qui était une manière de dire : nous n’avons pas à chercher plus loin qu’eux. La propagande n’a pas pris : les médias ont laissé tomber car un terroriste auto-radicalisé ne fournit par une « histoire » avec des complices, des réseaux, des épisodes, bref du tirage.

00:05 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Langues/Linguistique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poutine, politique internationale, russie, parole, langue, linguistique, novlangue, manipulations médiatiques |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 05 mars 2014

Communiqué de L’Union des Russophones de France

L’Union des Russophones de France déplore le motif linguistique du conflit en Ukraine

L’Union des russophones de France est attristée par le conflit mettant aux prises russophones ukrainiens et russes en Ukraine et déplore particulièrement le motif linguistique du conflit, alors que le pays connait déjà une masse d’autres problèmes économiques, sociaux et politiques, autrement importants.

Tous les Ukrainiens, ou presque, sont russophones, à ne pas confondre avec les populations russes qui vivent en Ukraine depuis des siècles aussi. Un russophone connait le russe en plus et parallèlement à sa langue, comme souvent les francophones parlent également d'autres langues.

L’une des premières décisions du nouveau pouvoir de Kiev, à la légitimité contestée dans une grande partie du pays, en raison du recours à la force en violation de l’accord conclu la veille avec la caution de trois ministres de l’Union européenne et la présence d’un médiateur russe, a été l’interdiction du russe dans les régions où cette langue est maternelle. Imagine-t-on Ottawa interdire le français au Québec ? Bruxelles le flamand ? Ou Berne le français ou l’italien ?

Une telle décision est non seulement provocatrice et stupide et on voit les réactions qu’elle a suscitées en Crimée et dans d’autres régions de langue russe. Elle est aussi en complète contradiction avec les principes de l’Union européenne sur le respect des langues régionales et le droit des citoyens à utiliser leur langue y compris dans leur rapport avec l’administration. Car l’interdiction du russe en Ukraine, au-delà de l’atteinte à une liberté fondamentale, a des conséquences : on ne peut évidemment pas empêcher les gens de parler leur langue dans leur cuisine mais l’interdiction empêche de comprendre les actes de justice, les règlements administratifs, les dispositions sociales et même les notices des médicaments, ce qui dans le passé a causé des décès, lorsque les autorités oranges avaient déjà pris des mesures contre la langue russe. L’intention annoncée de brouiller toutes télévisions en russe sont aussi une atteinte à la liberté d’information.

L’Union des russophones de France se réjouit que des voix se soient trouvées à Lvov (Lviv), centre des ukrainophones, pour protester contre la mesure du pouvoir révolutionnaire en proclamant que « nous avons besoin du russe ». Et en effet, c’est grâce au russe que nous pouvons être en contact avec les Ukrainiens aujourd’hui, quel que soit leur camp ou leur opinion. Il en est de même avec tous les russophones du monde.

L’Union des russophones de France déplore en revanche, la complaisance des autorités françaises et de l’Union européenne à l’égard de cette mesure du pouvoir révolutionnaire de Kiev qui constitue une violation directe et caractérisée des principes même de l’Union européenne et, au-delà, de toute l’Europe.

Union des Russophones de France (URF)

Adresse de contact : Irina Krivova, présidente du directoire

Tél : 06 64 78 13 40 Courriel : union@russophonie. org

00:05 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Langues/Linguistique | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : langue russe, langue ukrainienne, ukraine, russie, actualités, europe, affaires européennes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 01 mars 2014

Het recht van talen op een territorium

Het recht van talen op een territorium

Linguistic Justice

Ex: http://www.doorbraak.be

Filosoof Philippe Van Parijs somt op waarom ‘autochtone’ talen een streepje voor behoren te hebben.

Op dinsdag 18 februari vond aan de faculteit letteren van de Antwerpse campus KU Leuven een debat plaats over ‘minderheidstalen in Canada en België’. De Canadese professor Lynne Bowker leidde in met een uitgebreide schets over de taal(politieke) situatie in haar thuisland. Daarna volgde een publiek debat tussen Peter De Roover en Philippe Van Parijs. Beide deelnemers vulden elkaar mooi aan in het evenwichtige debat waarbij ze de tegenstellingen niet opzochten maar elk vanuit een andere achtergrond de problematiek bespraken van meertaligheid, meertalig onderwijs, taalpolitiek, territorialiteit.

Omdat men ons van positieve bevooroordeling zou kunnen beschuldigen wanneer het onze gewezen chef-politiek betreft, zoemen we in op één aspect dat door Philippe Van Parijs specifiek werd belicht en ook onderwerp is van zijn boek Linguistic Justice for Europe and for the World.

Moderator Luc van Doorslaer vroeg of er een onderscheid mag worden gemaakt, zoals het geval is in charter van de Minderheidstalen, tussen traditionele talen en de talen van inwijkelingen. Hebben het Fins of Litouws meer rechten in Europa dan het Arabisch of Turks, hoewel die laatste twee veel meer sprekers tellen in de Europese Unie. Voor Peter De Roover was het antwoord voorspelbaar ‘ja’. Hij wees onder meer op de hoge economische en maatschappelijke kost van officiële ‘multitaligheid’. De filosoof Philippe Van Parijs trad hem daar in bij.

Nieuwe talen die samen met inwijkelingen een land binnenkomen, hebben ofwel een lagere status dan de lokale taal (het Turks of Arabisch in Vlaanderen) ofwel een hogere (het Frans vroeger, het Engels vandaag rond Brussel). In beide gevallen zijn er voor Van Parijs argumenten om de oorspronkelijke taal voorrang te verlenen.

Sociale cohesie

Sprekers van nieuwe talen met lagere status leren best de taal van de streek waar ze gaan wonen omdat anders de sociale cohesie, de maatschappelijke samenhang onder druk dreigt te komen. Mensen die elkaars taal niet kennen, kunnen moeilijk samen-leven. Het gebrek aan kennis van de lokale taal, werkt ook de sociale mobiliteit van de nieuwkomers tegen, wat leidt tot economische achterstand. Tenslotte is de kennis van het Nederlands noodzakelijk om volwaardig burger te kunnen zijn in Vlaanderen en bijvoorbeeld het politieke en maatschappelijke debat te kunnen volgen, laat staan er aan deel te nemen.

Ook voor sprekers van talen met een hogere status, is het aangewezen de taal te leren van het land waar ze naartoe gekomen zijn. Van Parijs denkt daarbij in het bijzonder aan inwijkelingen uit rijke landen die Engels spreken. De drie argumenten voor de talen met lagere status, zijn dan niet allemaal even zeer van toepassing. Engelstaligen hebben meestal geen kennis nodig van het Nederlands om zich economisch te handhaven. Maar Van Parijs ziet wel drie andere redenen.

De eerste noemt hij ‘parity of esteem’, wat we ongeveer kunnen vertalen als wederzijds gelijkwaardig respect. Als Engelstaligen weigeren Nederlands te praten, geven ze blijk van een soort neerbuigende koloniale ingesteldheid die moet worden afgekeurd.

Het tweede argument heet bij Van Parijs ‘kindness driven agony’, de door vriendelijkheid gedreven kwelling. Sprekers van het Nederlands die ook Engels beheersen zullen vanuit een soort vriendelijkheid snel overschakelen naar dat Engels als de gesprekspartner het Nederlands niet spreekt. Met goede bedoelingen legt de Nederlandstalige zich dan een beperking op, door de taal van de andere als communicatiemiddel te gebruiken. Dat leidt er toe dat de zwakkere taal verdrongen wordt door de sterkere, wanneer de gebruikers van de zwakkere ook de sterkere beheersen en het omgekeerde niet het geval is.

Tenslotte heeft elke taal het recht ergens ‘Queen’ te zijn, op één bepaald grondgebied als de belangrijkste taal te gelden. Laat het Frans wereldwijd meer gesproken worden dan het Nederlands, in Vlaanderen is het omgekeerde het geval. Talen zonder territorium waar die taal de hoofdrol speelt, hebben het erg moeilijk om zichzelf te handhaven. Deze set van drie argumenten respecteren, noemt de zelf meertalige Van Parijs een zaak van ‘linguistic justice’.

Foto: © Reporters

<Vindt u dit artikel informatief? Misschien is het dan ook een goed idee om ons te steunen. Klik hier.>

00:05 Publié dans Actualité, Langues/Linguistique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, langues, linguistique, philippe van parijs |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 24 février 2014

LA CHARTE DES LANGUES REGIONALES

Michel Lhomme

http://metamag.fr

L’Assemblée Nationale a débattu le 22 janvier 2014 d’une proposition de loi constitutionnelle du groupe socialiste portant modification de la Constitution afin de permettre la ratification de la Charte Européenne des langues régionales ou minoritaires. De nouvelles questions se posent.

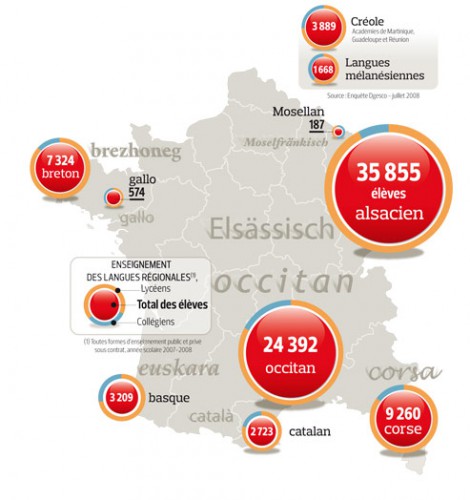

La reconnaissance officielle de langues régionales ou minoritaires ne participe-t-elle pas de la déconstruction de l'Europe et ne vise-t-elle pas à accroître les fractures hexagonales déjà si nombreuses ? Le régionalisme européen n'est-il pas le serpent de mer de l'américanisation de l'Europe, de son « l'Otanisation » , de sa fédéralisation souhaitée par les Atlantistes ? La question est plus qu'embarrassante pour les partisans d’une Europe des régions, du particularisme régional contre l'Europe des nations ou des patries. Et si nous n'avions pas pressenti l'instrumentalisation des régions au sein de la construction européenne ? L’Assemblée nationale a voté le principe de la ratification de la Charte européenne des langues régionales qui a vu le jour en 1992 sur les bancs du Conseil de l’Europe. Elle vise à protéger et à promouvoir l’usage des langues dites régionales et minoritaires en Europe en leur conférant un statut officiel, et des moyens financiers pour renforcer leur usage notamment dans la sphère publique. La ratification avait buté sur l’article deux de notre Constitution selon lequel « la langue de la République est le français ». Si le Sénat suit demain l’Assemblée, ce qui devrait être le cas, eu égard aux postures politiciennes des différentes formations qui le composent, la voie à un changement de la Constitution sera ouvert. Et rapidement quelque 78 langues régionales auront un statut officiel en France.

L’éloignement et les particularismes locaux bien réels de l'Outre-mer, que l'on songe par exemple au Tahitien ou au Mahorais, justifient que les langues et cultures locales d’outre-mer soient protégées, y compris constitutionnellement mais en métropole, la situation n'est-elle pas tout autre ? Donner des droits linguistiques nouveaux, n'est-ce pas conforter les séparatismes et les communautarismes comme en Espagne ou en Flandre ? La question sous-jacente est-elle d'ailleurs vraiment celle à proprement parler des langues régionales ou celle de la langue arabe dialectale pratiquée dans certaines régions de France ?

Personne n’empêche aujourd'hui les Français d’échanger dans une langue régionale s’ils le souhaitent. Pôle emploi recourt régulièrement au créole pour faciliter la bonne compréhension des usagers aux Antilles mais faut-il aussi instaurer le multilinguisme pour tenir compte des langues de migrants (arabe dialectal, berbère, romani, wolof, swahili …), qui n’ont rien de régional mais sont parfois si importantes en certaines parties du territoire français qu'on n'entend plus que cela ? Est-ce là un moyen efficace pour renforcer l’intégration et permettre à chaque jeune Français de trouver sa place dans la société française ?

Ces débats de fond ont été esquivés. Pourtant, il semblerait que loin de l'actualité immédiate, il y ait eu un volontarisme et un empressement du gouvernement socialiste à faire passer la loi au plus vite. Pourquoi ? Certes, la ratification de la Charte constituait le 56e des 60 engagements du candidat François Hollande. De fait, le texte sur les langues régionales paraît aussi un cadeau qui ne mange pas de pain pour la Bretagne révoltée des bonnets rouges. Mais est-ce si innocent que cela ? Comment ne pas voir aussi que la reconnaissance officielle des langues régionales ou minoritaires participe de la déconstruction nationale programmée par les élites? Le texte ne va-t-il pas échapper à la logique régionaliste de 1992 pour servir d'autres intérêts, la dynamique d'une politique « remplaciste » ?

Revenons, sur ce point, sur quelques détails du texte de loi voté. Il précise à l’article 7-e que la notion de « groupe pratiquant une langue régionale » renvoie à la notion d’un peuple minoritaire enclavé dans un autre peuple. La proposition du groupe socialiste a donné une interprétation de la notion de « groupe » quasiment balkanique qui est contraire à ce que voulait la Charte de 1992 elle-même. De plus, les articles 9 et 10 de la Charte stipulent que « les langues régionales peuvent être utilisées en justice comme langue de procédure, l’accusé pouvant s’exprimer dans sa langue régionale' » et que « les autorités administratives utilisent les langues régionales, mettent à disposition des formulaires dans les langues régionales, et répondent dans cette langue »'. Ces dispositions sont bien évidemment contraires au bien connu article 2 de la Constitution de 1958.

En réalité, les députés socialistes ont fait diversion. Ils ont flatté les tenants des langues régionales ou minoritaires, et, en même temps, ils ont essayé de couper les ailes d’un texte qu’ils savent dangereux pour l’unité linguistique de la République. Bref, ils ont servi leurs intérêts électoralistes futurs auprès de la population immigrée. Ils ont en quelque sorte préparé le terrain de la division civile. Rappelons aussi que le Ministre de l'Education nationale a souhaité récemment généraliser, dans une feuille de route adressée aux éducateurs, l'enseignement de l'arabe ou d'une langue africaine mère dans les collèges et lycées pour favoriser, dit-il, sa chimère laïque de l'intégration. On voit bien que la charte des langues régionales sert maintenant de tout autre intérêt que ceux du royaume de Bretagne, du Comté de Nice ou du pidgin de la petite île de Saint-Martin dans les Caraïbes.

00:09 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Langues/Linguistique, Politique, Terroirs et racines | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : langues régionales, langues, linguistique, france, politique, régionalisme, terroirs, politique internationale, europe, affaires européennes, jacobinisme, éducation, apprentissage des langues |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 14 janvier 2014

Maurras, inlassable avocat des langues régionales

00:05 Publié dans Histoire, Langues/Linguistique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : charles maurras, langues, langues régionales, linguistique, france, histoire, action française |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 17 septembre 2013

LA GEOPOLITICA DELLE LINGUE

Claudio MUTTI

LA GEOPOLITICA DELLE LINGUE

Ex: http://www.eurasia-rivista.org

Sommario del numero XXXI (3-2013 [1])

“In queste condizioni, vi possono essere soltanto

lingue vincitrici e lingue vinte”

(J. V. Stalin, Al compagno Kholopov, 28 luglio 1950)

Lingua e Impero

Se il termine geolinguistica non fosse già utilizzato dai glottologi per significare la geografia linguistica o linguistica areale, ossia lo studio della diffusione geografica dei fenomeni linguistici, lo si potrebbe impiegare per indicare la geopolitica delle lingue, cioè il ruolo del fattore linguistico nel rapporto tra lo spazio fisico e lo spazio politico. A suggerire questa possibilità non è solo l’esistenza di analoghi composti nominali, come geostoria, geofilosofia, geoeconomia, ma anche la relazione della geopolitica delle lingue con una disciplina designata da uno di tali termini: la geostrategia.

“La lengua es compañera del imperio“: il nesso tra egemonia linguistica ed egemonia politico-militare, così icasticamente rappresentato dal grammatico e lessicografo Elio Antonio de Nebrija (1441-1522), sottende la definizione che il Maresciallo di Francia Louis Lyautey (1854-1934) diede della lingua: “un dialetto che ha un esercito e una marina”. Al medesimo ordine di idee si ispira il generale Jordis von Lohausen (1907-2002), allorché prescrive che “la politica linguistica venga messa sullo stesso piano della politica militare” ed afferma che “i libri in lingua originale svolgono all’estero un ruolo talvolta più importante di quello dei cannoni”1. Secondo il geopolitico austriaco, infatti, “la diffusione d’una lingua è più importante d’ogni altra espansione, poiché la spada può solo delimitare il territorio e l’economia sfruttarlo, ma la lingua conserva e riempie il territorio conquistato”2. È questo, d’altronde, il senso della celebre frase di Anton Zischka (1904-1997): “Preferiamo i professori di lingue ai militari”.

L’affermazione del generale von Lohausen potrebbe essere illustrata da una vasta gamma di esempi storici, a partire dal caso dell’Impero romano, che tra i suoi fattori di potenza ebbe la diffusione del latino: una parlata contadina che con lo sviluppo politico di Roma diventò, in concorrenza col greco, la seconda lingua del mondo antico, usata dai popoli dell’Impero non perché costretti, ma perché indotti a ciò dal prestigio di Roma. Da principio il latino servì alle popolazioni assoggettate per comunicare coi soldati, i funzionari e i coloni; in seguito diventò il segno distintivo della comunità romana.

Tuttavia allo spazio imperiale romano, che per mezzo millennio costituì un’unica patria per le diversae gentes comprese tra l’Atlantico e la Mesopotamia e la Britannia e la Libia, non corrispose un’unica lingua: il processo di latinizzazione fu più lento e difficile quando i Romani si trovarono a contatto coi territori in cui si parlava la lingua greca, espressione e veicolo di una cultura che godeva, negli ambienti della stessa élite romana, di un prestigio superiore. Quello romano fu dunque in sostanza un impero bilingue: il latino e il greco, in quanto lingue della politica, della legge e dell’esercito, oltre che delle lettere, della filosofia e delle religioni, svolgevano una funzione sovranazionale, alla quale gli idiomi locali dell’ecumene imperiale non potevano adempiere.

Sicuramente è pressoché impossibile separare con una netta linea di confine il dominio del latino e quello del greco all’interno dell’Impero romano; nondimeno possiamo affermare che la divisione dell’Impero in due parti e la successiva scissione avvennero lungo una linea di demarcazione coincidente grosso modo col confine linguistico, che tagliava a metà sia i territori europei sia quelli nordafricani. In Libia, è proprio lungo questa linea che si è recentemente prodotta la frattura che ha separato di nuovo la Tripolitania dalla Cirenaica.

In seguito la carta linguistica dell’Europa ci presenta una situazione che Dante descrive identificando tre distinte aree: quella del mondo germanico, in cui fa rientrare anche Slavi e Ungheresi, quella di lingua greca, quella degl’idiomi neolatini3; all’interno di quest’ultima egli può ulteriormente distinguere le tre unità particolari di provenzale (lingua d’oc), francese (lingua d’oil) e italiano (lingua del sì). Ma Dante è ben lungi dall’usare l’argomento della frammentazione linguistica per sostenere la frammentazione politica; anzi, egli è convinto che solo la restaurazione dell’unità imperiale potrebbe far sì che l’Italia, “il bel paese là dove il sì suona”4, torni ad essere “il giardin dello ‘mperio”5. E l’impero ha la sua lingua, il latino, poiché, come dice lo stesso Dante, “lo latino è perpetuo e non corruttibile, e lo volgare è non stabile e corruttibile”6.

In un’Europa linguisticamente frammentata, che il Sacro Romano Impero vorrebbe ricostituire in unità politica, una potente funzione unitaria è svolta proprio dal latino: non tanto dal sermo vulgaris, quanto dalla lingua di cultura della res publica clericorum. Questo “latino scolastico”, se vogliamo indicarne la dimensione geopolitica, “è stato il portatore per tutta l’Europa, ed anche fuori, della civiltà latina e cristiana: confermandola, come nelle Spagne, nell’Africa (…), nelle Gallie; o acquisendo ad essa zone nuove o appena sfiorate dalla civiltà romana: la Germania, l’Inghilterra, l’Irlanda, per non parlare poi anche di paesi nordici e slavi”7.

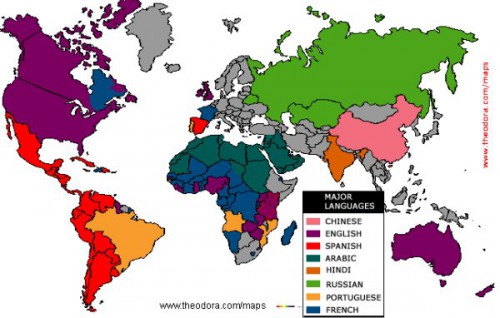

Le grandi aree linguistiche

Fra tutti gl’idiomi neolatini, l’espansione maggiore è stata raggiunta dalla lengua castellana. In seguito alla bolla di Alessandro VI, che nel 1493 divise il nuovo mondo tra Spagnoli e Portoghesi, il castigliano si impose nelle colonie appartenute alla Spagna, dal Messico fino alla Terra del Fuoco; ma anche dopo l’emancipazione i singoli Stati sorti sulle rovine dell’Impero delle Americhe mantennero il castigliano come lingua nazionale, ragion per cui l’America latina possiede una relativa unità culturale e il dominio linguistico spagnolo si estende anche ad una parte del territorio statunitense.

Per quanto riguarda il dominio dell’altra lingua iberica, a testimoniare l’estensione dell’area coloniale che in altri tempi appartenne al Portogallo basterebbe il fatto che l’idioma di Camões è “la lingua romanza che ha dato origine al maggior numero di varietà creole, per quanto alcune siano estinte o in via di estinzione”8: da Goa a Ceylon, a Macao, a Giava, alla Malacca, a Capo Verde, alla Guinea. Tra gli Stati che hanno raccolto l’eredità lusofona, si impone oggi il Paese emergente rappresentato dall’iniziale dell’acronimo BRICS: il Brasile, coi suoi duecento milioni di abitanti, a fronte dei dieci milioni e mezzo che vivono nell’antica madrepatria europea.

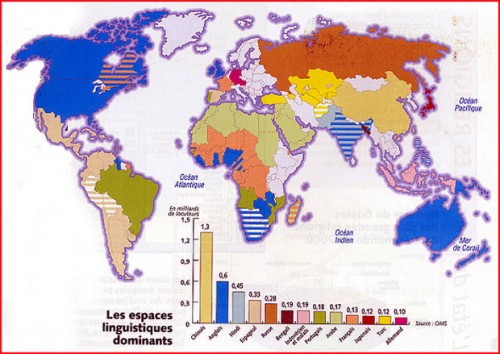

L’espansione extraeuropea del francese come lingua nazionale, invece, è stata inferiore a quella che esso ha avuto come lingua di cultura e di comunicazione. Infatti, se il francese è la quinta lingua più parlata nel mondo per numero di locutori (circa duecentocinquanta milioni) ed è la seconda più insegnata come lingua straniera, si trova invece al nono posto per numero di madrelingua (circa settanta milioni; circa centotrenta se si aggiungono anche gl’individui bilingui). In ogni caso, è l’unica lingua a trovarsi diffusa, come lingua ufficiale, in tutti i continenti: è lingua di scambio in Africa, il continente che annovera il maggior numero di entità statali (più d’una ventina) in cui il francese è lingua ufficiale; è la terza lingua nell’America del Nord; è usata anche nell’Oceano Indiano e nel Pacifico meridionale. Gli Stati e i governi che a vario titolo hanno in comune l’uso del francese sono raggruppati nell’Organizzazione Internazionale della Francofonia (OIF), fondata il 20 marzo 1970 con la Convenzione di Niamey.

Eminentemente eurasiatica è l’area d’espansione del russo, lingua comune e ufficiale di uno Stato multinazionale che, pur nel succedersi di fasi storiche e politiche che ne hanno cambiato la dimensione territoriale, rimane il più esteso sulla faccia della terra. Se nel periodo sovietico il russo poteva essere glorificato come “lo strumento della civiltà più avanzata, della civiltà socialista, della scienza progressista, la lingua della pace e del progresso (…) lingua grande, ricca e potente (…) strumento della civiltà più avanzata del mondo”9 e in quanto tale reso obbligatorio nell’insegnamento dei paesi dell’Europa orientale, dopo il 1991 esso gode di un diverso statuto in ciascuno degli Stati successori dell’Unione Sovietica. Nella Federazione Russa, la Costituzione del 1992 sancisce il diritto di ogni cittadino alla propria appartenenza nazionale ed all’uso della lingua corrispondente ed inoltre garantisce a ciascuna Repubblica la facoltà di avvalersi, accanto alla lingua ufficiale russa, delle lingue delle nazionalità che la costituiscono.

Se il russo è al primo posto per l’estensione del territorio dello Stato del quale esso è lingua ufficiale, il cinese detiene la preminenza per il numero dei parlanti. Usato attualmente da circa un miliardo e trecento milioni di persone, il cinese si presenta fin dall’antichità come un insieme di varianti che rendono alquanto problematica l’applicazione del termine dialetto; fra tutte primeggia il mandarino, un gruppo grande e variegato che a sua volta si distingue in mandarino del Nord, dell’Ovest e del Sud. Il mandarino del Nord, che ha il suo centro a Pechino, è stato preso a modello per la lingua ufficiale (pǔtōnghuà, letteralmente “lingua comune”), parlata come lingua madre da più di ottocento milioni di persone. Ufficialmente la popolazione della Repubblica Popolare Cinese, che nella sua Costituzione si definisce “Stato plurinazionale unitario”, consta di cinquantasei nazionalità (minzu), ciascuna delle quali usa la propria lingua; fra queste, la più numerosa è quella han (92% della popolazione), mentre le altre cinquantacinque, che costituiscono il restante 8%, “parlano almeno sessantaquattro lingue, di cui ventisei hanno una forma scritta e sono insegnate nelle scuole elementari”10.

L’hindi e l’urdu, che possono essere considerati continuazioni del sanscrito, sono le lingue predominanti nel subcontinente indiano, dove dieci Stati dell’Unione Indiana costituiscono la cosiddetta “cintura hindi” e dove l’urdu è lingua ufficiale del Pakistan. La differenza più evidente tra queste due lingue consiste nel fatto che la prima si serve della scrittura devanagari, mentre la seconda fa uso dell’alfabeto arabo; sul piano lessicale, l’hindi ha recuperato una certa quantità di elementi sanscriti, mentre l’urdu ha incorporato molti termini persiani. Per quando riguarda in particolare l’hindi, si potrebbe dire che esso ha svolto nel subcontinente indiano una funzione analoga a quella del mandarino in Cina, poiché, formatosi sulla base di un dialetto parlato nelle vicinanze di Delhi (il khari boli), insieme con l’inglese è diventato, fra le ventidue lingue citate nella Costituzione indiana, la lingua ufficiale dell’Unione.

L’arabo, veicolo della rivelazione coranica, con l’espansione dell’Islam si è diffuso ben al di fuori dei suoi confini originari: dall’Arabia al Nordafrica, dalla Mesopotamia alla Spagna. Caratterizzato da una notevole ricchezza di forme grammaticali e da finezze di rapporti sintattici, incline ad arricchire il proprio lessico attingendo vocaboli da dialetti e da lingue straniere, l’arabo prestò il proprio sistema alfabetico a lingue appartenenti ad altre famiglie, quali il persiano, il turco, l’urdu; codificato dai grammatici e divenuto lingua dotta del dâr al-islâm, si sostituì al siriaco, al copto, ai dialetti berberi; arricchì con numerosi prestiti il persiano, il turco, le lingue indiane, il malese, le lingue iberiche; come strumento di filosofia e di scienza, influenzò le lingue europee quando i califfati di Bagdad e di Cordova costituivano i maggiori centri di cultura ai quali poteva attingere l’Europa cristiana. Oggi l’arabo è in diversa misura conosciuto, studiato ed usato, in quanto lingua sacra e di pratica rituale, nell’ambito di una comunità che oltrepassa il miliardo di anime. Come lingua madre, esso appartiene a circa duecentocinquanta milioni di individui, stanziati su un’area politicamente frazionata che dal Marocco e dalla Mauritania si estende fino al Sudan ed alla Penisola araba. A tale denominatore linguistico si sono richiamati i progetti di unità della nazione araba formulati nel secolo scorso: “Arabo è colui la cui lingua è l’arabo”11 si legge ad esempio nello statuto del Baath.

La lingua dell’imperialismo statunitense

In tutta la prima metà del Novecento, la lingua straniera più conosciuta nell’Europa continentale era il francese. Per quanto riguarda in particolare l’Italia, “solo nel 1918 vennero istituite cattedre universitarie di inglese ed alla stessa data risale la fondazione dell’Istituto britannico di Firenze, che, con la sua biblioteca e i suoi corsi linguistici, divenne ben presto il centro più importante di diffusione appunto della lingua inglese a livello universitario”12. Alla Conferenza di pace dell’anno successivo gli Stati Uniti, che si erano ormai introdotti nello spazio europeo, imposero per la prima volta l’inglese – accanto al francese – quale lingua diplomatica. Ma a determinare il decisivo sorpasso del francese da parte dell’inglese fu l’esito della seconda guerra mondiale, che comportò la penetrazione della “cultura” angloamericana in tutta l’Europa occidentale. Dell’importanza rivestita dal fattore linguistico in una strategia di dominio politico non era d’altronde inconsapevole lo stesso Sir Winston Churchill, che il 6 settembre 1943 dichiarò esplicitamente: “Il potere di dominare la lingua di un popolo offre guadagni di gran lunga superiori che non togliergli province e territori o schiacciarlo con lo sfruttamento. Gl’imperi del futuro sono quelli della mente”. Con la caduta dell’Unione Sovietica, nell’Europa centro-orientale “liberata” l’inglese non solo ha scalzato il russo, ma ha anche soppiantato in larga misura il tedesco, il francese e l’italiano, che prima vi avevano un’ampia circolazione. D’altronde, l’egemonia dell’inglese nella comunicazione internazionale si è ulteriormente consolidata nella fase più intensa della globalizzazione.

Così i teorici angloamericani del mondo globalizzato hanno potuto elaborare, basandosi sul peso geopolitico esercitato dalla lingua inglese, il concetto di “Anglosfera”, definito dal giornalista Andrew Sullivan come “l’idea di un gruppo di paesi in espansione che condividono principi fondamentali: l’individualismo, la supremazia della legge, il rispetto dei contratti e degli accordi e il riconoscimento della libertà come valore politico e culturale primario”13. Pare che ad introdurre il termine “Anglosfera” sia stato nel 2000 uno scrittore americano, James C. Bennett; a suo parere “i paesi di lingua inglese guideranno il mondo nel XXI secolo” (Why the English-Speaking Nations Will Lead the Way in the Twenty-First Century è il sottotitolo del suo libro The Anglosphere Challenge), poiché l’attuale sistema degli Stati è condannato a crollare sotto i colpi del cyberspazio anglofono e dell’ideologia liberale. Lo storico Andrew Roberts, continuatore dell’opera storiografica di Churchill con A History of the English Speaking Peoples since 1900, sostiene che il predominio dell’Anglosfera è dovuto alla lotta dei paesi anglofoni contro le epifanie del Fascismo (ossia – sic – “la Germania guglielmina, il nazismo, il comunismo e l’islamismo”), in difesa delle istituzioni rappresentative e del libero mercato.

Meno ideologica la tesi dello storico John Laughland, secondo il quale “l’importanza geopolitica della lingua inglese è (…) rilevante solo in funzione della potenza geopolitica dei paesi anglofoni. Potrebbe essere uno strumento da questi usato per rafforzare la loro influenza, ma non è una fonte indipendente di quest’ultima, perlomeno non della potenza militare”14. La lingua, conclude Laughland, può rispecchiare la potenza politica, ma non la può creare.

In questo caso la verità sta nel mezzo. È vero che l’importanza di una lingua dipende – spesso ma non sempre – dalla potenza politica, militare ed economica del paese che la parla; è vero che sono le sconfitte geopolitiche a comportare quelle linguistiche; è vero che “l’inglese avanza a detrimento del francese perché gli Stati Uniti attualmente restano più potenti di quanto non lo siano i paesi europei, i quali accettano che sia consacrata come lingua internazionale una lingua che non appartiene a nessun paese dell’Europa continentale”15. Tuttavia esiste anche una verità complementare: la diffusione internazionale di una lingua, contribuendo ad aumentare il prestigio del paese corrispondente, ne aumenta l’influenza culturale ed eventualmente quella politica (un concetto, questo, che pochi riescono ad esprimere senza fare ricorso all’anglicismo soft power); a maggior ragione, il predominio di una lingua nella comunicazione internazionale conferisce un potere egemone al più potente fra i paesi che la parlano come lingua madre.

Per quanto concerne l’attuale diffusione dell’inglese, “lingua della rete, della diplomazia, della guerra, delle transazioni finanziarie e dell’innovazione tecnologica, non vi è dubbio: questo stato di cose regala ai popoli di lingua inglese un incomparabile vantaggio e a tutti gli altri un considerevole svantaggio”16. Come spiega meno diplomaticamente il generale von Lohausen, il vantaggio che gli Stati Uniti hanno ricavato dall’anglofonia “è stato uguale per i loro commercianti e per i loro tecnici, per i loro scienziati e i loro scrittori, i loro uomini politici e i loro diplomatici. Più l’inglese è parlato nel mondo, più l’America può avvantaggiarsi della forza creativa straniera, attirando a sé, senza incontrare ostacoli, le idee, gli scritti, le invenzioni altrui. Coloro la cui lingua materna è universale, posseggono un’evidente superiorità. Il finanziamento accordato all’espansione di questa lingua ritorna centuplicato alla sua fonte”17.

Quale lingua per l’Europa?

Nei secoli XVI e XVII, dopo che la pace di Cateau Cambrésis (1559) ebbe sancito la dominazione spagnola in Italia, la lingua castigliana, oltre ad essere usata dalle cancellerie di Milano e di Napoli, si diffuse nel mondo della politica e delle lettere. Il numero delle voci italiane (e dialettali) nate in quel periodo per effetto dell’influsso spagnolo è elevatissimo18. Tra tutti questi ispanismi, però, alcuni furono usati solo in maniera occasionale e non si possono considerare come entrati nell’uso generale; altri ebbero vita effimera e scomparvero senza lasciar traccia; solo una minoranza entrò stabilmente a far parte del vocabolario italiano. In seguito alla pace di Utrecht (1713), che segnò la fine dell’egemonia spagnola nella penisola, l’influenza del castigliano sulla lingua italiana “è stata di gran lunga inferiore a quello dei secoli precedenti”19.

È lecito supporre che nemmeno il colonialismo culturale d’espressione angloamericana debba durare per l’eternità; anzi, alcuni linguisti già prevedono che all’odierna fase di predominio anglofono seguirà una fase di decadenza20. Essendo legato all’egemonia imperialistica statunitense, il predominio dell’inglese è destinato a risentire in maniera decisiva della transizione dallo stadio unipolare a quello multipolare, per cui lo scenario che la geopolitica delle lingue può ragionevolmente prefigurare è quello di un mondo articolato secondo il multipolarismo delle aree linguistiche.

Diversamente dal continente americano, che presenta una netta ripartizione tra il blocco anglofono del nord e quello ispanofono e lusofono della parte centrale e meridionale, l’Eurasia è il continente della frammentazione linguistica. Accanto ai grandi spazi rappresentati dalla Russia, dalla Cina o dall’India, relativamente omogenei sotto il profilo linguistico, abbiamo uno spazio europeo caratterizzato da una situazione di accentuato multilinguismo.

Perciò sarebbe stato logico che i fondatori della Comunità Economica Europea, se proprio volevano rifiutare una soluzione monolinguistica, adottassero come lingue ufficiali, tra quelle dei Paesi aderenti, le due o tre più parlate nell’area; magari scegliendo, in previsione dei successivi allargamenti della CEE, una terna di lingue che rappresentassero le tre principali famiglie presenti in Europa: la germanica, la romanza e la slava. Invece l’art. 1 del regolamento emanato nel 1958 indicò ben quattro lingue (francese, italiano, tedesco e olandese) come “lingue ufficiali e lingue di lavoro delle istituzioni della Comunità”, col risultato che le “lingue di lavoro” sono oggi praticamente tre: francese, tedesco e inglese.

Il fallimento dell’Unione Europea impone di sottoporre a radicale revisione il progetto europeista e di rifondare su nuove basi l’edificio politico europeo. La nuova classe politica che sarà chiamata ad affrontare questo compito storico non potrà più eludere un problema fondamentale come quello della lingua.

1. Jordis von Lohausen, Les empires et la puissance, Editions du Labyrinthe, Arpajon 1996, p. 49.

2. Jordis von Lohausen, ibidem.

3. De vulgari eloquentia, VIII, 3-6.

4. Dante, Inf. XXXIII, 80.

5. Dante, Purg. VI, 105.

6. Dante, Convivio, I, 5.

7. Luigi Alfonsi, La letteratura latina medievale, Accademia, Milano 1988, p. 11.

8. Carlo Tagliavini, Le origini delle lingue neolatine, Pàtron, Bologna 1982, p. 202.

9. “Voprosy Filozofij”, 2, 1949, cit. in: Lucien Laurat, Stalin, la linguistica e l’imperialismo russo, Graphos, Genova 1995, p. 52.

10. Roland Breton, Atlante mondiale delle lingue, Vallardi, Milano 2010, p. 34.

11. Michel ‘Aflaq, La resurrezione degli Arabi, Edizioni all’insegna del Veltro, Parma 2011, p. 54.

12. I. Baldelli, in Bruno Migliorini – Ignazio Baldelli, Breve storia della lingua italiana, Sansoni, Firenze 1972, p. 331.

13. Andrew Sullivan, Come on in: The Anglosphere is freedom’s new home, “The Sunday Times”, 2 febbraio 2003.

14. John Laughland, L’Anglosfera non esiste, “I quaderni speciali di Limes”, a. 2, n. 3, p. 178.

15. Alain de Benoist, Non à l’hégémonie de l’anglais d’aéroport!, voxnr.com, 27 maggio 2013.

16. Sergio Romano, Funzione mondiale dell’inglese. Troppo utile per combatterla, “Corriere della Sera”, 28 ottobre 2012.

17. Jordis von Lohausen, ibidem.

18. Gian Luigi Beccaria, Spagnolo e Spagnoli in Italia. Riflessi ispanici sulla lingua italiana del Cinque e del Seicento, Giappichelli, Torino 1968.

19. Paolo Zolli, Le parole straniere, Zanichelli, Bologna 1976, p. 76.

20. Nicholas Ostler, The Last Lingua Franca: English Until the Return of Babel, Allen Lane, London 2010.

Article printed from eurasia-rivista.org: http://www.eurasia-rivista.org

URL to article: http://www.eurasia-rivista.org/la-geopolitica-delle-lingue-2/20017/

00:05 Publié dans Actualité, Géopolitique, Langues/Linguistique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique internationale, claudio mutti, géopolitique, langues, linguistique, europe, affaires européennes, eurasie, eurasisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 24 avril 2013

Politieke correctheid en taalepuratie

Politieke correctheid en taalepuratie: het mysterie van de verdwenen allochtoon

Tot een van de bloedigste regimes sinds de tweede wereldoorlog kan dat van de Rode Khmer gerekend worden, de militaire tak van de Communistische Partij van Democratisch Kampuchea (nu Cambodja). Hun bezieler en leider, Pol Pot, had het plan opgevat om de stedelijke beschaving, en eigenlijk de beschaving tout court, af te schaffen via massale deportaties naar het platteland. Men schat dat tussen 1975 en 1979 2 à 3 miljoen Cambodjanen (op een totaal van 7 miljoen) zijn omgekomen.

Behalve in wreedheid overtrof Pol Pot zijn leermeesters Stalin en Mao ook inzake de totale beslaglegging op het sociale verkeer en het privé-leven. Slapen, ontlasting, eten en drinken: het moest allemaal collectief gebeuren. Alles wat naar cultuur, expressie en individualiteit verwees, werd verboden, op straffe van executie: eigendom (uiteraard), naast kleding en uiting van persoonlijke smaak (iedereen liep in het zwart), boeken (behalve dan de reguliere communistische literatuur), het dragen van een bril (te intellectueel!), kennis van een vreemde taal (gevaar voor imperialistische smetten), maar ook vriendschappen en familiale banden die konden leiden tot groepsvorming buiten de cellulaire staatsstructuur. Allemaal fout, weg ermee.

Opmerkelijk is ook het belang dat de Khmers in hun ijver hechtten aan een juist taalgebruik. Daartoe moest er grote schoonmaak gehouden worden, niet alleen in de politieke terminologie. Woorden als vader of moeder waren taboe wegens niet conform de communistische gemeenschapszin, naast een hele resem andere vervuilde woorden uit de omgangstaal. Deze opkuis vereenvoudigde het leven aanzienlijk, en zou leiden tot de ideale maatschappij, zo meenden de Khmers oprecht: hun insteek was, hoe schandalig we dat nu ook vinden, idealistisch, op het maakbaarheidsprincipe gebaseerd, en, tja, in die zin zelfs politiek-correct.

Uiteindelijk werden de Khmers verjaagd door de Vietnamezen, die hen ook eerst in het zadel hadden geholpen. Waarna de indoctrinatie gewoon doorging. Tot daar de recente geschiedenis.

Newspeak

De verhouding tussen politieke macht en taalcontrole was het stokpaardje van de Engelse schrijver-filosoof George Orwell. Al in 1945 publiceerde hij zijn legendarisch geworden Animal Farm, een grotesk-satirische allegorie over een boerderij waar de varkens het hebben overgenomen en een welzijnsstaat creëerden volgens hoger beschreven Stalinistische principes. Maar de wreedheid is nagenoeg afwezig: de propaganda en de indoctrinatie hebben de vrijheidsberoving en de fysieke liquidatie grotendeels overbodig gemaakt. Iedereen is gelukkig omdat… het woord ongeluk gewoon is afgeschaft, meer moet dat niet zijn!

Orwell had vooral de Stalin-dictatuur voor ogen –in die zin was hij zelfs een pleitbezorger van de Koude Oorlog-, maar de eigenlijke visionaire dimensie van zijn distopische roman reikte verder: hij zag al de “perfecte democratie” opdoemen, waar macht en controle over het discours, in al zijn aspecten, samenvalt. Daartoe is dus geen dictatuur nodig, integendeel: hoe groter het gepalaver, hoe groter de verwarring, des te beter voor het systeem.

De moderne macht is niet meer repressief, ze grijpt in op het niveau van de taal, de betekenissen, de tekst. Ze organiseert de democratie en de publieke opinie op zo’n manier, dat de free speech alleen nog een variatie is op de legitieme thema’s, in een vast verbaal stramien. Alles wat daar buiten valt, wordt gekwalificeerd als ongeoorloofd, nefast, grof, extreem.

Het systeem dat vandaag spreekwoordelijk als “Orwelliaans” wordt gekarakteriseerd, drijft daarom voornamelijk op taalmanipulatie en massapsychologie, met de communicatiewetenschap als sleuteldiscipline. Zowel de simplifiërende on-liner als het omgekeerde, de quasi-onbegrijpelijke woordenbrij, behoren tot het retorisch arsenaal van de macht.

De moderne macht is niet meer repressief, ze grijpt in op het niveau van de taal, de betekenissen, de tekst.

Het ingrijpen in de woordenschat is daarvan een essentieel aspect: termen worden gedumpt, andere worden uitgevonden. De nieuwe termen zijn nooit helder of éénduidig,- ze zijn veeleer wollig en mistig, om de contradicties van het systeem zelf toe te dekken. In een weinig bekend essay van 1946, getiteld “Politics an the English Language”, doet George Orwell die newspeak haarfijn uit de doeken. Macht berust op verwarring en ondoorzichtigheid, en daartoe moeten er verbale mistgordijnen geschapen worden. Dat gebeurt op alle niveau’s. We kennen allemaal het fenomeen van de informaticatechneut die u om de oren slaat met vakjargon, en zo zijn autoriteit bevestigt: het is jammer genoeg schering en inslag.

Zowel systemen als individuen ontlenen hun autoriteit aan een complex taalgebruik, een groteske overdaad aan woorden, frasen, alinea’s en voetnoten, die op de duur alleen nog naar elkaar verwijzen. Het euvel komt voor bij wetenschappers, technici, kunstenaars, en zeker ook politici. Er ontstaan dan kasten van specialisten die elkaar afschermen via een jargon dat zogezegd noodzakelijk is om ingewikkelde knopen te ontwarren, terwijl ze de knopen juist nog dikker maken. (→ meer hierover: “Eilanden van gezond verstand”).

Op het politieke vlak wordt de verloren gegane legitimiteit (“wie gelooft die mensen nog?”) ruimschoots gecompenseerd door de professionele inbreng van spindoctors en communicatiestrategen allerhande. Woorden worden gecreëerd, gecombineerd, gedumpt, helemaal conform hun inwerking op de publieke opinie. Met de media uiteraard als noodzakelijke sluis, en het academisch-cultureel establishment als aangever.

Allo-wat?

Ik moest dan ook voortdurend aan Orwell denken, toen steden zoals Amsterdam en Gent aankondigden dat ze het woord “allochtoon” zouden schrappen.

Het woord werd ons ooit opgedrongen als hallucinant staaltje newspeak (omdat men niet over vreemdelingen, migranten of mensen-van-buitenlandse-origine mocht spreken), en nu wordt het dus door diezelfde taalpolitie weer afgevoerd. Verre van dit met het Rode Khmer-regime te willen vergelijken, stelt men toch vast dat hier een gelijkaardig politiek-correct voluntarisme aan het werk is: het idee dat problemen zich oplossen door de taal te fatsoeneren. Terwijl het net andersom is: de taal is een weerspiegeling van de sociale realiteit, die niet homogeen is, maar heterogeen en conflictueus.

De ontkenningsstrategie die erachter schuilt is perfide en lachwekkend tegelijk. Ooit stelde Steve Stevaert, nu actief als havenbaas in Vietnam, voor om de term “Vlaams Belang” niet meer uit te spreken, en enkel nog de afkorting “VB” te gebruiken (wat dan evengoed op “Vuile Bruinzakken” of “Vunzige Bastaards” kon slaan, kies zelf maar). Daarmee zou het probleem volgens hem wel van de baan geraken. Het was ook de tijd dat de zo slimme professor Etienne Vermeersch in de media elke vraag over die verboden partij beantwoordde met een lakoniek “Wie?”, in dezelfde optimistische veronderstelling dat het probleem zo zichzelf zou oplossen.

In het kader van een permanente goed-nieuws-show wordt de realiteit geregisseerd en verbaal uitgefilterd,- iets waar de media overigens voluit aan meedoen.

Dit taalkundig proberen te overrulen van de realiteit is typerend voor een maakbaarheidsideologie die au fond niet geïnteresseerd is in het werkelijke maatschappelijke spanningsveld: in het kader van een permanente goed-nieuws-show wordt de realiteit geregisseerd en uitgefilterd,- iets waar de media overigens voluit aan meedoen. De quasi-ethische omlijsting van het woordverbod (“onzuiver taalgebruik” wordt meteen ook “immoreel taalgebruik”) is kenmerkend voor een bovenbouw die wanhopig op zoek is naar legitimatie: Gent en Amsterdam, redders van het correcte Nederlands, en hoeders van de beschaving!

Op zich totaal betekenisloos geworden stoplappen als “racistisch” en “(on-) democratisch” fungeren als sleutelwoorden in deze epuratie, die ver voorbij de strikt politieke sfeer gaat. De manier bv. hoe kreupelen, steeds vanuit de bemoeizucht van de sociale sector, invaliden werden, dan gehandicapten, daarna mindervaliden, nog later andersvaliden, om voorlopig te eindigen als personen-met-een-beperking,- is tekenend voor de fascinatie van de socio-politieke sector voor labelling en semantische inkapseling.

We denken ook aan de systematische kruistocht van de reguliere media die afgeven op het “racistische”, “vunzige”, “barbaarse” taalgebruik op het internet, en de filters die worden toegepast op de eigen publieksfora. Op die manier proberen de elites taalkundig greep te krijgen op de massa, via een progressief-ethisch alibi, met zelfs esthetische parfums van “goede smaak”. De missionarishouding dus. Het is nog maar een kwestie van tijd, voor ze bij de UNESCO er achter komen wat de term “voil Janet” precies betekent, en dan krijgt het Aalsters carnaval zijn genadeslag…

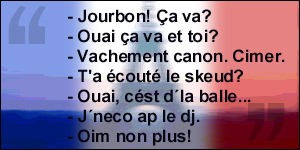

Tentensletje

Conclusie? De overheid moet zich niet moeien met taalkundige epuratie. Als ze de treinen op tijd laat rijden en sneeuw ruimt ben ik al heel tevreden. Taal is iets levend, en baart constant nieuw materiaal dat van onderuit ontstaat, als vulkanische lava. Elk jaar neemt de Dikke Van Dale zo’n 1500 woorden op die tot de omgangstaal zijn gaan behoren. Het zijn woorden die soms door individuen worden verzonnen, schrijvers of journalisten, maar dikwijls ook uit de volksverbeelding zelf voortkomen. Vooral de jeugd- en jongerentaal is een vruchtbare bron, denk aan het tentensletje van de editie 2010.

In essentie loopt het woordenboek dus steeds de feiten achterna. Dat kan ook niet anders: de officiële taal, het AN, is maar een schaduw van de levende taal. Maar de Orwelliaanse krachten in het bestel willen op de feiten vooroplopen en de maatschappij kneden via het plichtlexicon, het Groene of het Rode boekje, het geadministreerde discours.

Toen een brave academische borst recent meende dat het woord “makak” moest geschrapt worden, wees Peter de Roover er fijntjes op dat dit woord vrijwel enkel nog gebruikt wordt… als scheldwoord door Marokkaanse allochtonen onderling. Ook het woord “neger” is in onbruik geraakt, niet bij decreet maar spontaan. Het woord boerka maakt in de volksmond dan weer opgang als vuilzak voor gemengd huishoudelijk afval. De etymologie is dikwijls complex en verrassend, het gebruik onorthodox. Zo is het woord “bougnoul” van oorsprong een Arabische term die… “neger” betekent. Verbieden dan maar?

De enige autonomie die mensen nog rest, en waar ze fanatiek aan moeten houden, is de vrijheid om hun woorden te kiezen, vanuit de onderbuik, niet alleen vanuit het hoofd.

Het verzet tegen de standaard- en plichttaal is fundamenteel, en gelukkig springlevend. Om die reden maak ik me, zoals de lezer al heeft kunnen vaststellen, ook niet al te druk over de spellingregels, uitgedokterd door een clubje taalgeleerden ergens in den Haag. Nog veel minder maak ik me bezorgd over de door puristen zo gehate chat- en SMS-taal, of andere idiomen en tussentalen. Integendeel, ze vormen een vitaal tegengewicht voor de opgelegde new speak, de bureaucratische sluiers en het abrakadabra van de systeemtechnici.

Deze stille –en soms luidruchtige- strijd tussen spontane idiomen en cultuurtaal is, is veel belangrijker dan de immer verwaterende politieke tegenstelling. Het is dé nieuwe conflictzone van de postmoderne democratie, waar alles draait rond retoriek, taalspelen, demagogie en massamanipulatie.

De enige autonomie die mensen nog rest, en waar ze fanatiek aan moeten houden, is de vrijheid om hun woorden te kiezen, vanuit de onderbuik, niet alleen vanuit het hoofd. En er desnoods nieuwe te verzinnen als het vocabularium niet volstaat.

De schutting- en straattaal, samen met het kernproza dat op het internet floreert, is geen verbale restfractie maar vormt, integendeel, de stamcellen van het spraakweefsel. In ons geval het Nederlands. Als containerbegrip, niet als standaard. De vitale kern van een taal bestaat uit schimpscheuten en krachttermen, niet uit blabla.

Daar kan de Gentse burgemeester Termont, goede leerling van Stevaert, niets aan veranderen. Gelukkig maar, dedju.

00:09 Publié dans Langues/Linguistique, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politiquement correct, political correctness, george orwell, langue, linguistique, novlangue, philosophie, actualité, flandre |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 05 avril 2013

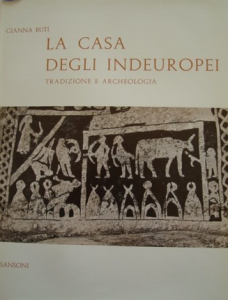

Deux ouvrages récents sur les origines indo-européennes

Deux ouvrages récents sur les origines indo-européennes

Linguiste, M. G. Devoto s’est très tôt intéressé aux réalités historiques, psychologiques, esthétiques qu’expriment et reflètent les faits de langue. En particulier, il n’a pas cessé, depuis ses débuts, de préconiser une collaboration étroite entre grammaire comparée et disciplines historiques. Dès 1931, l’essai Gli antichi Italici montrait l’efficacité de la méthode appliquée à l’Italie pré romaine, et deux éditions n’en ont pas épuisé le succès. Son commentaire des Tables eugubines (1940) est tout nourri d’histoire. Depuis lors, il n’est pas d’année qui n’ait apporté (notamment dans la revue Studi etruschi) le témoignage de la réflexion à laquelle M. Devoto soumettait les résultats conjoints de la linguistique, de l’archéologie, des sciences du droit et des institutions. Dans ces travaux, l’auteur confère à la préhistoire indo-européenne une dynamique, une historicité qu’elle n’avait pas avant lui. Les Scritti minori, recueillis en 1958, sont ainsi comme la préfiguration du grand oeuvre qu’il restait à construire: le livre de doctrine sur les origines indo-européennes.

Un grand oeuvre dont, après vingt-cinq années de recherches, l’auteur considère sans illusion l’inévitable caractère d’inachèvement: «un chantier», écrit-il ; et d’en «prendre congé», comme ferait l’artiste d’un chef-d’oeuvre ambitieux, si longtemps médité, si longuement accru et travaillé qu’à la fin il dépasse son auteur et ne lui appartient plus. Mais il y a là un excès de mod estie, et l’on devine que le livre de M. Devoto est plus qu’un recueil de données. Il comporte une doctrine, à la fois souple et originale, tout en restant, de propos délibéré, ouvert à la critique et à la révision. Comparé au livre récent de M. P. Bosch-Gimpera, analysé ici même en 1963 (1), il en diffère et par la méthode et par les dimensions.

Fondé presque entièrement sur l’archéologie préhistorique, l’exposé de M. Bosch-Gimpera, quoique fortement personnel, laisse assez loin l’aspect proprement linguistique de la recherche, et seules quelques données très générales y demeurent sous-jacentes; mais le problème crucial, qui est de retrouver le processus historique de la diffusion des dialectes indo-européens, demeure en quelque sorte dilué dans l’extrême foisonnement des faits archéologiques. En somme, M. Bosch-Gimpera n’imposait pas au comparatiste des vues nouvelles. Au contraire, M. Devoto a résolu — et c’est là son grand mérite — d’affronter successivement tous les aspects du problème, d’en réunir et d’en organiser toutes les données, sans jamais négliger l’historique de la recherche. M. Devoto est convaincu, évidemment avec raison, que la diffusion de l’indo-européen ne saurait, dans la plupart des cas, s’être accomplie sans un déplacement notable de groupes de colonisateurs ou de conquérants; qu’en outre, ces groupes d’hommes ne peuvent avoir imposé leur langue à l’exclusion de tous les autres éléments culturels, qu’ils soient de nature intellectuelle (faits sociaux, religieux, psychologiques) ou matérielle (outillage, céramique, armement, usages domestiques et funéraires). Des premiers, l’archéologie ne livre que des traces très indirectes; mais ils ont dû conditionner l’histoire du vocabulaire. Des autres, les témoignages livrés par le lexique sont plus fuyants; mais l’archéologie, là du moins où elle est suffisamment avancée, permet d’en restituer les modalités et les variantes avec une fidélité souvent surprenante. Le problème revient à déterminer dans quelle mesure, dans le cas des Indo-Européenes, vicissitudes de la civilisation, que révèle l’archéologie, peuvent correspondre avec les faits qui ont conditionné l’histoire linguistique.