lundi, 21 janvier 2008

Over Oswald Spengler (NL)

TEKOS:

Over de actualiteit van Oswald SPENGLER

De Duitse denker Oswald Spengler (1880-1936) weet al vanaf de Eerste Wereldoorlog conservatieve cultuurcritici te inspireren. Tegenwoordig wordt hij zelfs als "groene" onheilsprofeet omarmd. Het oude Europa is gevoeliger voor cultuurpessimisme dan voor het "vooruitgangsgeloof", schrijft de germanist Jerker Spits.

De oude dame Europa lijkt om de zoveel jaren vatbaar voor de koorts van het cultuurpessimisme. Ook nu weer is er sprake van een herleving. Hedendaagse conservatieve denkers mogen daarbij graag teruggrijpen op de Duitse filosoof Oswald Spengler, die als geen ander verlangde naar een herstel van oude tradities die in de moderne maatschappij verloren waren gegaan.

In zijn jonge jaren was Oswald Spengler een romanticus. Maar zoals veel Duitse dichters en denkers ontwaakte hij aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog. "Ik verbaas me er nog steeds over", zou hij later schrijven, "hoe ik tot mijn vijfentwintigste in een droom leefde. Hulpeloos, angstig, maar toch gelukkig. Wat heb ik toen niet allemaal opgeschreven!"

Na de oorlog eiste Spengler van zijn land een radicale en meedogenloze aanpassing aan de rationele, technische tijd. Hij treurde niet langer om wat verloren ging. De mens moest de nieuwe krachten van zijn tijd omarmen. Vanaf zijn dertigste zou hij zijn tijdgenoten provoceren met een loflied op de techniek. "Voor de prachtige, zeer intellectuele vormen van een snel stoomschip of een staalfabriek geef ik alle rommel van de huidige kunstnijverheid inclusief schilderkunst en architectuur weg.”

Spengler leefde als privégeleerde in München. Hij meed de artistieke kringen van de Beierse hoofdstad. Zijn zelfgekozen isolement en afkeer van de Münchense bohémien is opmerkelijk als je bedenkt welke grootheden zich daar in die tijd ophielden: de schrijvers Thomas en Heinrich Mann, de dichters Stefan George en Rainer Maria Rilke, de kunstenaars Alfred Kubin, Franz von Stuck, Wassily Kandinsky, Paul Klee. Maar geen van hen beschouwde Spengler als zijn gelijke. Ook in Thomas Mann zag Spengler een decadente romanticus, een kunstenaar die niet met zijn tijd was meegegaan. Werk ging bij hem sowieso voor vriendschap. In de gedachtenwisseling met artistieke tijdgenoten was hij niet bijzonder geïnteresseerd. Ik spreek nog liever met een meisje dat ik van de straat pluk, dan met die kunstenaarsbende.”

Spengler vereenzaamde, al wekten verspreid verschenen voorstudies van zijn nieuwe boek "Der Untergang des Abendlandes" veel belangstelling. In dit magnum opus wilde hij alle grote vragen van zijn tijd beantwoorden. Naar eigen zeggen ging het in "Der Untergang" om de natuurlijke, door allen donker voorvoelde filosofie van deze tijd. Wiskunde, oorlog, Rembrandt, poëzie, taal – in Spenglers ogen smolt de wereldgeschiedenis samen. Hij zag daarin een eeuwige Gestaltung en Umgestaltung, een wonderbaarlijk worden en vergaan van organische vormen. Culturen, levende wezens van de hoogste orde, groeien in een verheven doelloosheid op zoals bloemen op een veld. Ze behoren net als planten en dieren tot de levendige natuur.”

Spengler vereenzaamde, al wekten verspreid verschenen voorstudies van zijn nieuwe boek "Der Untergang des Abendlandes" veel belangstelling. In dit magnum opus wilde hij alle grote vragen van zijn tijd beantwoorden. Naar eigen zeggen ging het in "Der Untergang" om de natuurlijke, door allen donker voorvoelde filosofie van deze tijd. Wiskunde, oorlog, Rembrandt, poëzie, taal – in Spenglers ogen smolt de wereldgeschiedenis samen. Hij zag daarin een eeuwige Gestaltung en Umgestaltung, een wonderbaarlijk worden en vergaan van organische vormen. Culturen, levende wezens van de hoogste orde, groeien in een verheven doelloosheid op zoals bloemen op een veld. Ze behoren net als planten en dieren tot de levendige natuur.”

De mens moest volgens hem zijn leven aanpassen aan de ontwikkelingsfase van de cultuur. De belangen van het individu waren ondergeschikt aan het collectief waartoe hij behoorde.

"Der Untergang" gaat uit van het onderscheid tussen Kultur en Zivilisation. Spengler volgde hierin een specifiek Duitse traditie die sinds het einde van de negentiende eeuw vorm had gekregen. In de Eerste Wereldoorlog zagen jonge Duitsers zich als de verdedigers van de "ideeën van 1914" – de cultuur. Zij verdedigden die tegenover de "ideeën van 1789" – de civilisatie. Duitsland moest naast een oorlog ook een geestelijke strijd voeren: tegen Russische barbaren in het Oosten en tegen materialisme en winstdenken in het Westen. Duitsland zou het Westen moeten redden van de Angelsaksische kruideniersgeest en ontspoorde vrijheid. De "civilisatie" van langs elkaar levende individuen stond tegenover de "cultuur" waarin de mens de band met de gemeenschap, het verleden en de eigen natie levend houdt.

Spengler was verklaard tegenstander van de Zivilisation. Kwantiteit zou het daarin afleggen van kwaliteit. De Gemeinschaft zou plaats maken voor de Gesellschaft. De mens zou een "intellectuele nomade" worden, omdat hij niet langer leefde in het besef onderdeel van een gemeenschap te zijn.

Dit wereldbeeld was in Duitsland na de Eerste Wereldoorlog niet ongewoon. Ook Thomas Mann verklaarde in zijn "Betrachtungen eines Unpolitischen" (1918) dat democratie, politiek zelf "het Duitse wezen" vreemd is. Mann schreef "De Duitse aard, dat is cultuur, ziel, vrijheid en niet civilisatie, maatschappij, stemrecht, literatuur." Later schreef de Nobelprijswinnaar niet zonder ironie: De overwinning van Engeland en Amerika bezegelt en beëindigt het lot van onze ouder wordende cultuur. Wat nu volgt, is de Angelsaksische wereldheerschappij, dat betekent de volmaakte civilisatie. Waarom niet? Men kan er comfortabel in leven.”

Maar niet iedereen kon deze stap nemen. Het Duitse Bildungsbürgertum klampte zich vast aan de Duitse Kultur – en vond in Spengler zijn intellectuele leidsman.

Oswald Spengler was overtuigd van zijn missie. Ik had als kind al het idee dat ik een soort van Messias moest worden. Een nieuwe zonnereligie stichten, een nieuw Duitsland, een nieuwe Weltanschauung.” Van valse bescheidenheid had Spengler geen last: Ik schrijf het beste Duits, dat op dit moment in boeken te lezen is.”

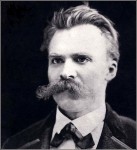

In zijn brieven en dagboekaantekeningen lijkt hij zijn grote voorbeeld Friedrich Nietzsche naar de kroon te willen steken. En net als zijn voornaamste inspirator werd Spengler geplaagd door langdurige depressies. Niemand weet wat het betekent met zulke ideeën te vechten, waarvan de bittere ernst de zelfmoord dichterbij brengt, dagenlang geen woord te spreken, geen ander mens te zien. En dan, in de uiterste terneergeslagenheid, wijn, muziek of een paar schrijvers (Shakespeare, Baudelaire, Hoffmann) te hebben. Wat heb ik door die eenzaamheid niet verloren! Hoeveel energie, die ik anders aan andere dingen had kunnen besteden!”

Toen het eerste deel van "Der Untergang des Abendlandes" in 1918 verscheen, raakte intellectueel Duitsland in Spenglers ban. Alle belangrijke Duitse intellectuelen namen kennis van het boek. Thomas Mann prees het in de hoogste bewoordingen. De filosoof Georg Simmel noemde het de belangrijkste geschiedenis van de filosofie sinds Hegel”. Kritiek was er uit de hoek van egyptologen en oriëntalisten die zich beklaagden over onnauwkeurigheden in Spenglers beschrijving van de wereldgeschiedenis. Maar de honderdduizenden lezers schoven deze professorale kritiek spottend terzijde. Het ging hen niet om de verschillen tussen de vijfde en zesde Egyptische dynastie.

Het Duitse Bildungsbürgertum had omstreeks 1920 het idee dat er na Goethe, Schiller en Nietzsche een verval was ingetreden. In de ogen van veel lezers was er geen andere auteur dan Oswald Spengler die dit zo treffend wist te verwoorden. Al snel werden hem leerstoelen aangeboden. Spengler wees deze handreikingen vriendelijk maar beslist af. Hij wilde geen gewone geleerde zijn. Intellectuele vrijheid ging bij hem boven maatschappelijke status. Bovendien verafschuwde Spengler de academische filosofie van zijn tijd haast net zo hevig als Schopenhauer dit een eeuw voor hem had gedaan. "Filosofische vakwetenschap is filosofische onzin.”

Veel lezers duidden Spenglers boek als een schets van de ondergang van de westerse wereld. Alsof Spengler vol nostalgie zou hebben teruggeblikt op verloren erfgoed. Maar van deze romantische visie wilde Spengler na de Eerste Wereldoorlog juist afscheid nemen.

In de jaren twintig vroeg een rijke Duitse Spengler om raad: waar moest zij, nu de westerse wereld spoedig zou ondergaan, haar aandelen onderbrengen? Al in 1921 klaagde Spengler over het modewoord ’ondergang’ als gevolg van zijn titelkeuze. (Het is veelzeggend dat het woord ontbreekt in de oorspronkelijke titel van het werk: "Konservativ und liberal".) Hij schreef immers niet alleen over wat verdween, maar ook over wat nieuw was en de toekomst zou bepalen.

Spengler zag de wereld om hem heen veranderen. Bildung, geestelijke aristocratie en esthetische fijnzinnigheid verdwenen in een maatschappij die voor de wetten van de markt boog. De mens, het door Goethe en Humboldt geprezen vrije en zelfbewuste individu, ging op in de massa, werd gereduceerd tot consument en arbeidskracht.

Tussen de werkelijkheid van alledag en de idealen van de Duitse gymnasia gaapte volgens Spengler een onoverbrugbare kloof. De opkomst van de massamaatschappij, de groeiende rol van volkse sentimenten baarden hem zorgen. De moderne massamedia zouden de mens een illusie van vrijheid geven, maar hem in werkelijkheid op geraffineerde wijze tot slaaf maken. Eens durfde men niet vrij te denken; nu mag men het, maar kan het niet meer.”

Niet zonder reden wordt Oscar Spengler wel beschouwd als een van de "geestelijke wegbereiders" van het nationaal-socialisme. Daarmee deelde hij immers de afkeer van de slappe Weimarrepubliek en de voorliefde voor het krachtige Pruisendom. Maar vrijwel onmiddellijk na de machtsovername van Hitler in 1933 viel de filosoof in ongenade. En ook Spengler zelf nam al snel afstand van het nieuwe regime, in zijn boek "Jahre der Entscheidung". Wat de nationaal-socialisten bovenal in Spengler hinderde was zijn afwijzing van ieder vooruitgangsidealisme. Het gevolg was dat zijn boeken en denkbeelden niet meer in het openbaar genoemd mochten worden.

Zijn ster verbleekte. Op 8 mei 1936, kort voor zijn 56ste verjaardag, stierf hij aan een hartaanval. Na 1945 raakte de filosoof meer en meer in vergetelheid.

In de optimistische jaren negentig, na de val van het communisme, leek de ondergang van het Avondland verder weg dan ooit. Francis Fukuyama voorspelde in "Het einde van de geschiedenis" de verdere zegetocht van de westerse democratie en het liberalisme.

Na 11 september 2001 kwam hier verandering in. Er bleken andere culturen die de westerse hegemonie betwistten. En in het Avondland zelf ging de aandacht steeds meer uit naar de schaduwzijden van de massademocratie. Mondigheid zou zijn ontaard in brutaliteit en schaamteloosheid, het ter discussie stellen van autoriteit zou burgers hebben wijsgemaakt dat regels altijd en overal moeten worden aangevochten, de "massacultuur" zou de democratie "verzwelgen".

Het werk van Spengler werd langzaam herontdekt. Ook onder hedendaagse cultuurfilosofen leeft kritiek op de massacultuur, op de genivelleerde maatschappij, waarin de meerderheid niet alleen beslist over de zetels in het parlement, maar ook over de collectieve moraal. En je hoeft Spenglers antwoorden – een vlucht naar voren, de "roofdiermens" als de enig mogelijk overgebleven "hogere" vorm van leven – niet te beamen om de geldigheid van zijn tijdsdiagnose te onderkennen.

Een groeiend aantal intellectuelen staat wantrouwend tegenover de wil en de smaak van de massa. Zij richten hun pijlen op de mondiale "gelijkschakeling". Overal verschijnen dezelfde merken, dezelfde levensstijlen, eenzelfde vrijgevochten manier van denken, verdwijnen tradities ten gunste van geldelijk gewin of persoonlijke geldingsdrang.

De Nederlandse filosoof Ad Verbrugge spreekt in zijn bestseller "Tijd van onbehagen" in vergelijkbare termen als Spengler over de schaduwzijden van globalisering en de ongeremde werking van de vrije markt. Soms met nogal overtrokken commentaar. Zo is de huidige liberale consumptiemaatschappij volgens Verbrugge even totalitair als het fascisme en het communisme”.

Ook voor de Franse filosoof Alain Finkielkraut is de moderne massacultuur gespeend van alle grote gedachten – een geestelijk barbarendom, maar burgerlijk en comfortabel ingericht, zoals Spengler het al beschreef. De waarschuwende roep van Spengler is eveneens bij Finkielkraut hoorbaar: nog teert het Westen op zijn rijke verleden, maar eens zal de beschaving, als zij niet door haar culturele elite verdedigd wordt, onder daverend geruis ineenstorten. Dankbaar grijpt Finkielkraut de plunderingen van jonge Arabieren in de Parijse voorsteden aan: de barbaren staan aan de poorten van de stad.

Sommigen zien in deze conservatief geïnspireerde cultuurkritiek een terugkeer naar riskante denkpatronen en een hang naar obscurantisme. Zij bekritiseren de hang naar traditie, naar oude zekerheden, de revitalisering van het christelijk geloof, de terugkeer naar het denken over geschiedenis als "heilsgeschiedenis".

En de affiniteit met Spenglers tijdsdiagnose blijft geenszins beperkt tot conservatieve denkers. Al in 1997 haalde De Groene Amsterdammer Spengler van zolder, om te waarschuwen tegen een "pulpdemocratie" waarin "de emoties van de massa regeren". De banvloek die progressieve intellectuelen na de Tweede Wereldoorlog over Duitse denkers uitspraken, is gebroken. Ook in Duitsland zelf is er sprake van een hernieuwde belangstelling voor Spengler, onder wetenschappers én bij filosofen als Peter Sloterdijk.

De laatste jaren wordt Spengler ook gezien als een ’groene’ onheilsprofeet avant la lettre. Voorzag hij niet al in 1918 de "ondergang" van onze leefomgeving, waarschuwde hij dus eigenlijk niet al voor de opwarming van de aarde en de gekkekoeienziekte? De receptie van zijn werk is daarmee terug bij af. Hij is niet meer dan de leverancier van een trefwoord waaraan je je eigen angsten kunt verbinden.

Toch blijft Spengler een ongemakkelijk denker. Vooral zijn instinctieve afkeer van het verstand is problematisch. Hij enthousiasmeert en vervoert méér dan dat hij overtuigt. Spengler was een metafysicus en zag zichzelf als dichter-filosoof. Hij hechtte meer waarde aan een esthetische blik dan aan strenge logica. Tijdgenoten zagen in hem niet ten onrechte een nieuwe Nietzsche, met alle gevaren van dien.

Als een van de eerste Europese filosofen richtte Spengler zijn blik op niet-westerse culturen en voorspelde hun opkomst. Maar voor de steeds belangrijker rol van Amerika bleef hij blind. Hij voorzag niet dat uitgerekend de door hem zo verafschuwde massademocratie en vrije markt een wereldmacht zou voortbrengen.

Johan Huizinga merkte al op dat het Angelsaksische deel van de wereld slechts in geringe mate gevoelig is voor ondergangsfantasieën. Ook nu lijkt het oude Europa gevoeliger voor een spengleriaans cultuurpessimisme dan voor een vooruitgangsgeloof zoals dit door Fukuyama werd uitgedragen en door de huidige Amerikaanse president wordt gekoesterd. Aan de horizon van George W. Bush gloort een universele civilisatie naar Amerikaans model.

Fukuyama schijnt intussen zijn bekomst te hebben gekregen van het neoconservatieve geloof van zijn president. Zijn verre Duitse voorganger was er al langer van overtuigd dat alleen opkomst en ondergang werkelijk bestaan. Wie een keer over het Forum van Rome heeft gewandeld, moet beseffen dat het geloof in een eeuwig voordurende vooruitgang een waanbeeld is”.

De Nederlandse schrijver en essayist Menno ter Braak (1902-1940) bezocht in maart 1935 een lezing van Oswald Spengler aan de Leidse universiteit. De zaal zat "propvol". Men was dus gekomen om Oswald Spengler te zien, meer nog dan om hem te horen waarschijnlijk. Het zijn vaak de philosophen van de heroische ondergang der cultuur, die het meeste publiek trekken, omdat zij profeteren.” Een briljant spreker was Spengler volgens Ter Braak niet. Hij spreekt zoals zijn gehele uiterlijk is: als een superieure schoolmeester, die zijn publiek iets doceert. Geen enkel effect, ook geen spoor van rhetoriek; bijna onbeweeglijk staat Spengler achter de lessenaar. [...] Even knipperen de oogleden, als er duizend jaar achteloos in de zaal worden geslingerd; een handbeweging is dat niet eens waard.”

Na Spenglers overlijden, een klein jaar later, schrijft Ter Braak: Zijn dood betekent voor Europa het verlies van een onafhankelijke geest, een onverzoenlijke aristocraat van de militaire soort, die zijn verachting voor de massa en de massabijeenkomst [...] eens uitdrukte door de woorden: "Den Neandertaler sieht man in jeder Volksversammlung". Het is dit soort stramme aristocratie, die langzaam maar zeker romantisch wordt en uitsterft. In Spengler beleefde zij een verbintenis met de geest en het aesthetisch raffinement, die vermoedelijk na hem niet vaak meer zal voorkomen.

00:45 Publié dans Hommages, Philosophie, Révolution conservatrice, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (1) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 20 janvier 2008

Du déclin de l'Europe

Brigitte SOB :

Du déclin de l'Europe : de Nietzsche à Rohrmoser

Les prophètes du déclin restent hautement appréciés. Pour eux, c’est toujours la haute conjoncture. Même les politiciens sont désormais obligés de le concéder : notre culture est frappée d’un processus de décadence inéluctable ; ainsi, par exemple, en Autriche, Jörg Haider avait écrit dans son premier livre politique : la culture, aujourd’hui, sous toutes ses formes, a perdu contenu et limites et chavire dans un « syncrétisme difficile à comprendre ». Haider souffrait-il de voir l’Europe en proie à un déclin culturel, lorsqu’il est devenu un patriote autrichien pétri de conservatisme chrétien (ce qu’il n’était pas auparavant) ?

Le fait est qu’il partage désormais sa souffrance face à la décadence européenne avec un professeur de philosophie allemand, Günter Rohrmoser. Autre fait évident : déjà Nietzsche avait prophétisé l’effondrement de la morale et de la culture. Or, on peut considérer Nietzsche comme le premier représentant de cette « conscience de la crise » au sein de la culture occidentale. Pour Nietzsche, les racines de la crise se situent dans un état de choses clairement observable : l’homme moderne est en face de traditions qui ne cessent de se dissoudre. Par l’irruption dans son quotidien de cultures différentes, cet homme moderne dispose d’une plus vaste marge de manœuvre, peut jouer et composer avec des expériences plus diversifiées, mais, simultanément, cesse d’avoir des liens solides et inébranlables avec sa propre culture, son propre héritage culturel.

Le fondement de l’analyse nietzschéenne du monde contemporain, c’est de constater la dissolution de tous les liens qu’entretenait l’homme avec le monde et son environnement. Nous vivons ainsi dans un « monde en voie d’égalisation », de nivellement : « Comme tous les styles en art se juxtaposent et se répètent, de même tous les degrés et types de morale, de mœurs et de cultures s’alignent les uns à côté des autres. C’est l’ère du nivellement, c’est sa fierté, mais aussi, sa souffrance ». Ce processus est l’avènement d’un relativisme général des valeurs et des cultures, qui, selon Nietzsche, conduit tout droit au nihilisme : les anciennes valeurs culturelles perdent leur fonction liante, la morale s’effondre.

Spengler, plus tard, a partagé cette vision. Après que l’Europe ait accompli ce qu’elle portait en son cœur profond et épuisé toutes ses potentialités, plus aucune avancée n’était possible. Telle est la quintessence de la morphologie culturelle de notre continent. D’après Spengler, une logique de l’histoire est à l’œuvre, qui s’applique à toutes les cultures : toutes subissent la loi organique de la naissance, de la jeunesse, de la maturité et de la mort. Toutes les cultures, sans exception, vivent ces lois de la biologie, explique Spengler. Elles croissent, mûrissent, entrent en déclin et meurent. Vu que la « fin des temps » s’annonce pour l’Occident, l’homo europaeus, selon Spengler, n’a plus qu’une chose à faire : accepter son destin.

Récemment, quelques penseurs chrétiens-conservateurs ont repris cette thématique : dans le débat sur le déclin des valeurs et de la culture, Günter Rohrmoser constate que le christianisme en Europe est entré dans sa phase de crise la plus profonde. Cette crise s’exprime dans le fait que les parents ne sont plus prêts à éduquer leurs enfants selon « les mœurs et les canons chrétiens ». Rohrmoser en déduit le déclin de l’Occident : la crise s’accentuera, l’atomisation interne des sociétés se poursuivra, le déclin de la culture progressera.

Rohrmoser avance la doctrine que la perte de l’éthique chrétienne conduit au déclin de la société et de la culture. Car l’éthique et la morale chrétiennes avaient une signification cardinale non seulement pour la vie de l’individu, mais aussi et surtout constituaient des critères objectifs permettant de mesurer la capacité de survie ou la propension au déclin des peuples, cultures et sociétés. De ce fait, Rohrmoser en appelle à un renouveau spirituel et éthique de facture chrétienne, afin de sauver l’Europe du déclin. Problème : peut-on objectivement mettre sur le même pied le déclin général de l’Europe et le déclin de la foi chrétienne en Europe ? La crise du christianisme est-elle une crise de la culture européenne ? Car, en effet, tout nous permet d’affirmer que, sans le christianisme, l’Europe aurait également connu une éthique constituante de son identité, le terme « éthique » dérivant de la philosophie grecque, païenne et pré-chrétienne.

Cette problématique nous permet de rappeler les thèses de Sigrid Hunke, exprimées dans La vraie religion de l’Europe et dans Vom Untergang des Abendlandes zum Anfang Europas (non traduit ; = «Du déclin de l’Occident à l’avènement de l’Europe »). Sigrid Hunke s’oppose tout aussi bien aux prophètes chrétiens de la fin des temps qu’à l’idéologie américaine du New Age. Pour elle, il faut avant toute chose dépasser la calamité dualiste qui s’est abattue sur l’Europe et que nous ont apporté le christianisme (et la gnose radicale). Le dualisme distingue l’esprit de la matière, l’intelligence et l’émotion, la nature et la raison, introduit une césure radicale entre eux. Alors que l’homme, à l’origine, est essentiellement unité et holicité. Telle est la loi première de l’anthropologie et il faut la restaurer dans tous les domaines de la culture européenne, afin de faire éclore une nouvelle renaissance. C’est dans les ruines des vieilles structures dualistes, au milieu des antagonismes fallacieux et dangereux que le dualisme a provoqués, qu’un développement nouveau germera, dit Hunke, que l’Europe retrouvera son essence et redonnera du sens à l’ensemble de nos peuples.

Qui a raison : Spengler, Hunke, Nietzsche ou Rohrmoser ? Aucun d’eux sans doute. Sans doute la plus grande erreur de la culture européenne a été de se considérer comme absolue. Prétention inimaginable. Hybris ?

Brigitte SOB.

00:20 Publié dans Affaires européennes, Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 18 janvier 2008

Le discours de Peter Sloterdijk à Elmau

Baal MÜLLER:

Une controverse philosophique qui secoue l’Allemagne : le discours de Peter Sloterdijk à Elmau

« Regeln für den Menschenpark » ou « Règle pour le cheptel humain », tel est le titre d’un discours récent du philosophe Peter Sloterdijk. Il a suscité un tollé chez les pleureuses classiques et chez les moralistes auto-proclamés de l’établissement philosophique allemand, qui ont évidemment crié au fascisme. On connaît depuis longtemps l’éthique ( ?) qui sous-tend le discours et le niveau intellectuel ( ?) de ces messieurs-dames et de leurs relais dans les médias. Il faut ajouter que Sloterdijk lui-même avait prévenu ses lecteurs des caquetages et vociférations qu’allaient pousser ces nouvelles oies du Capitole. Il avait préparé ses réponses.

Quoi qu’il en soit, leurs jacassements bruyants et leurs battements d’aile ne suffisent plus, désormais, à clouer le bec et à chasser des médias ceux qui, de temps à autre, ont vraiment quelque chose à dire. Donc, dans l’avenir, quand on évoquera encore le discours tenu en juillet dernier par Sloterdijk à Elmau en Bavière, on ne le fera pas pour contrer les piaillements et jacassements des habituels professeurs de morale, mais pour plonger au cœur de la problématique philosophique qu’il a soulevée.

Déjà, le titre donné par Sloterdijk à son discours est quelque peu trompeur, car il ne nous donne aucune règle à suivre dans le corps de son texte, des règles d’après lesquelles il faudrait organiser le vivre-en-commun de l’humanité. Son objet premier n’est nullement la manipulation du génome humain ; il n’en parle que dans le dernier quart de son allocution. Ensuite, il ne se fait pas du tout le chantre d’un programme de sélection « fasciste » visant à générer un « surhomme », comme croient l’avoir lu quelques-uns de ses adversaires.

Commentaire actuel de la « Lettre sur l’humanisme » de Martin Heidegger

Le discours de Sloterdijk traite de la fonction historique et de l’échec apparent, aujourd’hui, de l’humanisme occidental. Le sous-titre, « Une réponse à la Lettre sur l’humanisme », nous semble plus clair pour préciser son propos. D’une part, il prend position sur la « Lettre sur l’humanisme » que Heidegger avait écrite à Jean Baufret en 1946. Dans ce célèbre écrit, le philosophe de la Forêt Noire constatait l’échec de l’ancien humanisme et énonçait les conditions requises pour le déploiement d’un nouvel humanisme. D’autre part, il prépare ses auditeurs et lecteurs à la métaphore directrice qui traverse l’ensemble de son texte : c’est-à-dire l’idée que les productions de notre tradition culturelle humaniste sont en quelque sorte des lettres, qui, jadis, ont été envoyées à des destinataires inconnus. La connaissance de la teneur de ces « lettres », que chaque génération des castes dirigeantes était appelée à lire, a donné naissance à cette humaniste « république des savants ». La formation progressive des Etats nationaux repose, pour l’essentiel, sur la canonisation de tels textes, visant la production d’un consensus sur ce qui devait être tenu pour important et sur ce qu’il fallait transmettre en priorité aux futures générations, afin de créer une base culturelle pour l’identité nationale : « Outre les auteurs antiques, communs à toute l’Europe, on commence à mobiliser dans cette optique les classiques nationaux et modernes, dont les lettres au public deviennent, via les marchés de livres et les hautes écoles, des leitmotive efficaces dans la création des nations ».

L’utilisation par Sloterdijk du concept de “mobilisation” signale que le processus n’a pas été exempt de certaines contraintes. Certes, les livres sont, d’après Jean-Paul, des lettres simplement plus épaisses que les autres que l’on adresse à des amis encore inconnus ; quant au paradigme de l’amitié, il a été très important pour l’humanisme. Néanmoins, en dépit de ce culte de l’amitié, cette domestication culturelle des peuples est, selon Sloterdijk, quelque peu violente. Les peuples sont organisés comme des « associations d’amitié forcée totalement alphabétisées », qui, « au temps de l’humanité qui est en armes et qui lit ». On proclame simultanément le « service militaire obligatoire » et la « lecture obligatoire des classiques ». Outre cette fondation de l’identité, cette pédagogie a poursuivi un autre but : « L’humanisme en tant que parole et en tant que chose pose toujours une adversité, car il est un engagement qui veut ramener l’homme hors de la barbarie ».

La culture des livres est désormais insuffisante

L’humanisme antique et aussi et surtout les diverses tentatives modernes de forcer sa renaissance sont, pour Sloterdijk, des concepts éducateurs dirigés contre les influences “bestialisantes” et “déchaînantes” des amphithéâtres et des films d’action sanglante, des combats de gladiateurs et des video-clips violents. Pourtant, ce concept éducateur connaît aujourd’hui l’échec. La culture livresque traditionnelle ne peut plus opposer une force suffisamment intégrante et domesticatrice face aux mass-médias et à leur puissance centrifuge : raison pour laquelle, il faut faire des efforts d’un genre nouveau.

La seconde partie du discours de Sloterdijk à Elmau consiste en une réflexion sur le concept heideggerien d’humanisme et conclut que la vision humaniste de l’homme, en tant qu’ anima rationale, est en réalité passée à côté de l’essence spécifique de l’homme ; dès lors, la pédagogie humaniste ne peut plus empêcher l’homme de retomber dans la bestialité et, pire, l’humanisme, quand il dégénère au niveau d’une idéologie à l’emporte-pièce, promeut cette (re)chute de l’homme dans la bestialité.

Sloterdijk, à l’instar de Heidegger, considère que l’homme, est, de par sa constitution, « Lichtung des Seins » (= « Clairière de l’Etre »), ou, pour simplifier, l’homme est le seul être qui peut déployer un rapport de compréhension vis-à-vis du monde, indépendamment de toute formation humaniste. A la différence de Heidegger, pour qui les théories biologiques ou anthropologiques énoncées sur l’homme passent à côté de l’existentialité propre de celui-ci, Sloterdijk croit, en se référant à Platon dans la troisième partie de son discours d’Elmau, à la “pondération” voire à la “circonspection” humaine, qui permet à l’homme, malgré ses origines animales, de se considérer comme le résultat d’une évolution biologique.

Comme « l’éducation, le dressage et l’apaisement de l’homme ne peut à aucun moment s’effectuer par les seuls signes écrits », Sloterdijk soulève la question : l’homme peut-il s’auto-domestiquer via la génétique ? Donc Sloterdijk se place exclusivement dans la perspective de protéger l’homme de lui-même et ne veut nullement fabriquer et dresser des surhommes ; dans cette optique, et dans cette optique seulement, il se demande si, dans l’avenir, il ne serait pas possible de développer une « anthropotechnique » qui optimiserait l’héritage génétique de l’homme ; quoi qu’il en soit, les possibilités scientifiques de le faire existent déjà.

Sloterdijk n’est pas toujours convaincant

On peut penser ce que l’on veut de cette question, mais il me semble qu’il faut en débattre, car cela a du sens et vaut mieux que les sempiternelles rengaines des moralistes et catéchistes habituels. Pour ma part, les assertions de Sloterdijk, prises isolément, ne sont pas toujours convaincantes. Réduire l’humanisme à une lecture des classiques, par exemple, ne m’apparaît pas très sérieux. Ensuite, dire que la pédagogie comme mise en forme et comme instrument du dressage et de la domestication a un statut d’exclusivité, me paraît erroné. Pourquoi diable tous les auteurs “humanistes” n’auraient-ils eu que cela en tête, tandis que seul Heidegger ou Nietzsche se seraient placés en dehors ou au-delà de la tradition humaniste ? Quant à la distinction, opérée par Sloterdijk, entre médias « éducatifs » et médias « déchaînants » me semble par trop schématique, tout comme l’affirmation de ceux qui prétendent par ailleurs que la culture livresque est dépassée tandis que les moyens de communication nouveaux sont l’avenir.

Enfin, on peut mette une autre idée de Sloterdijk en doute : l’éducation de l’homme est-elle vraiment le produit d’une « anthropo-technologie » ? N’est-elle pas plutôt une tâche d’ordre culturel ? On peut dire que certaines caractéristiques humaines souhaitées par la société ne peuvent s’obtenir par des interventions dans l’héritage génétique, car le caractère de l’homme n’est pas l’addition accumulée d’éléments isolés, déterminables génétiquement, mais résulte de l’interaction complexe et imprévisible de facteurs endogènes et exogènes. La plupart des spécificités de l’homme, prises isolément, ne sont en fin de compte ni bonnes ni mauvaises. Au contraire, le contexte de leur substrat génétique, pris dans son ensemble, de même que le déploiement socio-culturel de ce substrat, font en sorte qu’une potentialité caractéristique, d’abord indifférente, se manifeste ultérieurement tantôt comme « conscience de soi » tantôt comme « égoïsme », tantôt comme « adaptabilité » tantôt comme « opportunisme ».

Une réflexion sur la question est nécessaire

Indépendamment du jugement que l’on peut poser sur toute utopie fondée sur les technologies génétiques, sur leur « faisabilité » réelle, sur leur désirabilité ou sur leurs impacts sur les conceptions morales de la société —par exemple nous aurions rapidement de nouvelles interprétations des notions de « prestation » et de « destin »— il nous semble qu’opérer une réflexion, aujourd’hui, sur cette problématique, est nécessaire et légitime. Il nous paraît en revanche totalement aberrant de rejeter ce débat a priori, avec la délicatesse d’un coup de gourdin, et de le réduire à une confrontation entre fascisme et anti-fascisme. Ce ne serait pas une attitude responsable devant la thématique des technologies génétiques. Au contraire, en réduisant le débat à de vulgaires joutes idéologisées et politisées, on laisse le champ libre à toute utilisation irresponsable des technologies génétiques. Il est vrai que la réflexion éthique suit, en clopinant, la technologie nouvelle et ne peut jamais en arrêter le développement ou la prolifération. La seule consolation qui reste, aujourd’hui, à l’éthique, c’est de pouvoir légèrement piloter le déploiement de cette technologie dans la société et d’influencer la conscience de ceux qui l’utilisent. Mais vouloir empêcher avec la véhémence habituelle le débat sur les technologies génétiques est une attitude qui doit être combattue inconditionnellement, surtout si une telle tentative émane des vertueux auto-proclamés qui prétendent incarner la « théorie critique » pour masquer leur autoritarisme patriarcal et entendent fouiner inquisitorialement dans le cerveau de leurs concitoyens.

Baal MÜLLER.

(article paru dans Junge Freiheit, n°39/1999).

00:05 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 16 janvier 2008

H. Arendt: l'âge sombre, le paria et le parvenu

Hannah Arendt : l'âge sombre, le paria et le parvenu

par Robert Steuckers

Dans un volume publié par le centre d’études juives « Alte Synagoge », Agnes Heller se penche sur la vision du monde et des hommes qu’a développée Hannah Arendt, au cours de sa longue et mouvementée quête de philosophe. Cette vision évoque tout à la fois un âge sombre (« finster ») et un âge de Lumière, mais les périodes sombres sont plus fréquentes et plus durables que les périodes de Lumière, qui sont, elles, éphémères, marquées par la fulgurance de l’instant et la force de l’intensité. Les périodes sombres, dont la modernité, sont celles où l’homme ne peut plus agir politiquement, ne peut plus façonner la réalité politique : Hannah Arendt se montre là disciple de Hegel, pour qui le zoon politikon grec était justement l’homme qui s’était hissé au-dessus de la banalité existentielle du vécu pré-urbain pour accéder à l’ère lumineuse des cités antiques. Urbaine et non ruraliste (au contraire de Heidegger), Hannah Arendt conçoit l’oikos primordial (la Heimat ou la glèbe/Die Scholle) comme une zone anté-historique d’obscurité tandis que la ville ou la cité est lumière parce qu’elle permet une action politique, permet le plongeon dans l’histoire. Pour cette raison, le totalitarisme est assombrissement total, car il empêche l’accès des citoyens/des hommes à l’agora de la Cité qui est Lumière. L’action politique, tension des hommes vers la Lumière, exige effort, décision, responsabilité, courage, mais la Lumière dans sa plénitude ne survient qu’au moment furtif mais très intense de la libération, moment toujours imprévisible et éphémère. Agnes Heller signale que la philosophie politique de Hannah Arendt réside tout entière dans son ouvrage Vita activa ; Hannah Arendt y perçoit l’histoire, à l’instar d’Alfred Schuler (cf. Robert Steuckers, « Le visionnaire Alfred Schuler (1865-1923), inspirateur du Cercle de Stefan George », in Vouloir n°8/AS :134/136, 1996), comme un long processus de dépérissement des forces vitales et d’assombrissement ; Walter Benjamin, à la suite de Schuler qu’il avait entendu quelques fois à Munich, parlait d’un « déclin de l’aura ». Hannah Arendt est très clairement tributaire, ici, et via Benjamin, des Cosmiques de Schwabing (le quartier de la bohème littéraire de Munich de 1885 à 1919), dont l’impulseur le plus original fut sans conteste Alfred Schuler. Agnes Heller ne signale pas cette filiation, mais explicite très bien la démarche de Hannah Arendt.

L’histoire : un long processus d’assombrissement

L’histoire, depuis les Cités grecques et depuis Rome, est donc un processus continu d’assombrissement. Les cités antiques laissaient à leurs citoyens un vaste espace de liberté pour leur action politique. Depuis lors, depuis l’époque d’Eschyle, ce champ n’a cessé de se restreindre. La liberté d’action a fait place au travail (à la production, à la fabrication sérielle d’objets). Notre époque des jobs, des boulots, du salariat infécond est donc une époque d’assombrissement total pour Hannah Arendt. Son pessimisme ne relève pas de l’idéologie des Lumières ni de la tradition messianique. L’histoire n’est pas, chez Hannah Arendt, progrès mais régression unilinéaire et déclin. La plénitude de la Lumière ne reviendra pas, sauf en quelques instants surprises, inattendus. Ces moments lumineux de libération impliquent un « retournement » (Umkehr) et un « retour » bref à cette fusion originelle de l’action et de la pensée, incarnée par le politique, qui ne se déploie qu’en toute clarté et toute luminosité. Mais dans cette succession ininterrompue de périodes sombres, inintéressantes et inauthentiques, triviales, la pensée agit, se prépare aux rares irruptions de lumière, est quasiment le seul travail préparatoire possible qui permettra la réception de la lumière. Seuls ceux qui pensent se rendent compte de cet assombrissement. Ceux qui ne pensent pas participent, renforcent ou accélèrent l’assombrissement et l’acceptent comme fait accompli. Mais toute forme de pensée n’est pas préparation à la réception de la Lumière. Une pensée obnubilée par la vérité toute faite ou recherchant fébrilement à accumuler du savoir participe aussi au processus d’assombrissement. Le totalitarisme repose et sur cette non-pensée et sur cette pensée accumulante et obsessionnellement « véritiste ».

L’homme ou la femme, pendant un âge sombre, peuvent se profiler sur le plan culturel, comme Rahel Varnhagen, femme de lettres et d’art dans la communauté israélite de Berlin, ou sur le plan historique, comme Benjamin Disraeli, qui a forgé l’empire britannique, écrit Hannah Arendt. Mais, dans un tel contexte de « sombritude », quel est le sort de l’homme et de la femme dans sa propre communauté juive ? Il ou elle s’assimile. Mais cette assimilation est assimilation à la « sombritude ». Les assimilés en souffrent davantage que les non-assimilés. Dans ce processus d’assimilisation-assombrissement, deux figures idéaltypiques apparaissent dans l’œuvre de Hannah Arendt : le paria et le parvenu, deux pistes proposées à suivre pour le Juif en voie d’assimilation à l’ère sombre. A ce propos, Agnes Heller écrit : « Le paria émet d’interminables réflexions et interprète le monde en noir ; il s’isole. Par ailleurs, le parvenu cesse de réfléchir, car il ne pense pas ce qu’il fait ; au lieu de cela, il tente de fusionner avec la masse. La première de ces attitudes est authentique, mais impuissante ; la seconde n’est pas authentique, mais puissante. Mais aucune de ces deux attitudes n’est féconde ».

Ni paria ni parvenu

Dès lors, si on ne veut être ni paria (p. ex. dans la bohème littéraire ou artistique) ni parvenu (dans le monde inauthentique des jobs et des boulots), y a-t-il une troisième option ? « Oui », répond Hannah Arendt. Il faut, dit-elle, construire sa propre personnalité, la façonner dans l’originalité, l’imposer en dépit des conformismes et des routines. Ainsi, Rahel Varnhagen a exprimé sa personnalité en organisant un salon littéraire et artistique très original où se côtoyaient des talents et des individualités exceptionnelles. Pour sa part, Benjamin Disraeli a réalisé une œuvre politique selon les règles d’une mise en scène théâtrale. Enfin, Rosa Luxemburg, dont Hannah Arendt dit ne pas partager les opinions politiques si ce n’est un intérêt pour la démocratie directe, a, elle aussi, représenté une réelle authenticité, car elle est restée fidèle à ses options, a toujours refusé compromissions, corruptions et démissions, ne s’est jamais adaptée aux circonstances, est restée en marge de la « sombritude » routinière, comme sa judéité d’Europe orientale était déjà d’emblée marginale dans les réalités allemandes, y compris dans la diaspora germanisée. L’esthétique de Rahel Varnhagen, le travail politique de Disraeli, la radicalité sans compromission de Rosa Luxemburg, qu’ils aient été succès ou échec, constituent autant de refus de la non-pensée, de la capitulation devant l’assombrissement général du monde, autant de volontés de laisser une trace de soi dans le monde. Hannah Arendt méprisait la recherche du succès à tout prix, tout autant que la capitulation trop rapide devant les combats qu’exige la vie. Ni le geste du paria ni la suffisance du parvenu…

S’élire soi-même

Agnes Heller écrit : « Paria ou parvenu : tels sont les choix pertinents possibles dans la société pour les Juifs émancipés au temps de l’assimilation. Hannah Arendt indique que ces Juifs avaient une troisième option, l’option que Rahel Varnhagen et Disraeli ont prise : s’élire soi-même. Le temps de l’émancipation juive était le temps où a démarré la modernité. Nous vivons aujourd’hui dans une ère moderne (postmoderne), dans une société de masse, dans un monde que Hannah Arendt décrivait comme un monde de détenteurs de jobs ou un monde du labeur. Mais l’ASSIMILATION n’est-elle pas devenue une tendance sociale générale ? Après la dissolution des classes (…), après la tendance inexorable vers l’universalisation de l’ordre social moderne, qui a pris de l’ampleur au cours de ces dernières décennies, n’est-il pas vrai que tous, que chaque personne ou chaque groupe de personnes, doit s’assimiler ? N’y a –t-il pas d’autres choix sociaux pertinents pour les individus que d’être soit paria soit parvenu ? S’insérer dans un monde sans se demander pourquoi ? Pour connaître le succès, pour obtenir des revenus, pour atteindre le bien-être, pour être reconnu comme « modernes » entre les nations et les peuples, la recette n’est-elle pas de prendre l’attitude du parvenu, ce que réclame la modernité aujourd’hui ? Quant à l’attitude qui consiste à refuser l’assimilation, tout en se soûlant de rêves et d’activismes fondamentalistes ou en grognant dans son coin contre la marche de ce monde (moderne) qui ne respecte par nos talents et où nous n’aboutissons à rien, n’est-ce pas l’attitude du paria ? ».

Nous devons tous nous assimiler…

Si les Juifs en voie d’assimilation au XIXième siècle ont été confrontés à ce dilemme —vais-je opter pour la voie du paria ou pour la voie du parvenu ?— aujourd’hui tous les hommes, indépendamment de leur ethnie ou de leur religion sont face à la même problématique : se noyer dans le flux de la modernité ou se marginaliser. Hannah Arendt, en proposant les portraits de Rahel Varnhagen, Benjamin Disraeli ou Rosa Luxemburg, opte pour le « Deviens ce que tu es ! » de nietzschéenne mémoire. Les figures, que Hannah Arendt met en exergue, refusent de choisir l’un ou l’autre des modèles que propose (et impose subrepticement) la modernité. Ils choisissent d’être eux-mêmes, ce qui exige d’eux une forte détermination (Entschlossenheit). Ces hommes et ces femmes restent fidèles à leur option première, une option qu’ils ont librement choisie et déterminée. Mais ils ne tournent pas le dos au monde (le paria !) et n’acceptent pas les carrières dites « normales » (le parvenu !). Ils refusent d’appartenir à une école, à un « isme » (comme Hannah Arendt, par exemple, ne se fera jamais « féministe »). En indiquant cette voie, Hannah Arendt reconnaît sa dette envers son maître Heidegger, et l’exprime dans sa laudatio, prononcée pour le 80ième anniversaire du philosophe de la Forêt Noire. Heidegger, dit-elle, n’a jamais eu d’école (à sa dévotion) et n’a jamais été le gourou d’un « isme ». Ce dégagement des meilleurs hors de la cangue des ismes permet de maintenir, en jachère ou sous le boisseau, la « Lumière de la liberté ».

Robert STEUCKERS.

Agnes HELLER, « Eine Frau in finsteren Zeiten », in Studienreihe der ALTEN SYNAGOGE, Band 5, Hannah Arendt. « Lebensgeschichte einer deutschen Jüdin », Klartext Verlag, Essen, 1995-96, ISBN 3-88474-374-0, DM 19,80, 127 pages.

00:55 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 15 janvier 2008

Festschrift für Günther Rohrmoser

Dennoch!

Eine bemerkenswerte Festschrift für Günter Rohrmoser

Das Fach Politische Philosophie ist so “umstritten” wie die meisten seiner Vertreter. Günter Rohrmoser hat nichts getan, um diesen Ruf zu verändern. Er ist ständig gegen den “Mainstream” geschwommen und hat sich bei den politischen Parteien, die er vielfach und maßgeblich beriet, mit seinen schonungslosen Analysen nicht immer beliebt gemacht. Umso mehr erstaunt es, in der zu seinem 80. Geburtstag herausgegebenen Festschrift Kardinäle, Bischöfe, Ministerpräsidenten, bekannte Politiker, hohe Militärs, Publizisten und natürlich eine Reihe von namhaften Wissenschaftlern aus so verschiedenen Disziplinen wie Theologie, Philosophie, Geschichte, Literatur, Soziologie, Ethik, Jurisprudenz, Nationalökonomie, Pädagogik und Naturwissenschaften zu finden. Um nur einige Namen ohne Titel zu nennen: Meisner, Mixa, Löwe, Filbinger, Beckstein, Jenninger, Biedenkopf, Rommel, Dohnanyi, Bahro, Schabowski, Buttiligone, Bartoszewski, Daschitschew, Frenkin, Biser, Spaemann, Pannenberg, Marquard, Lübbe, Nolte, Fetscher, Schrenck-Notzing, Wolffsohn. Sie alle vereint der Respekt vor einem Gelehrten, der mit ganz außerordentlicher Überzeugungskraft für die unverzichtbare Verankerung der Politik in der Religion eingetreten ist. Politik ohne Religion mündet in Dekadenz, Lockerung der “Ligaturen” und schließlich Auflösung und Untergang. Für Rohrmoser war es selbverständlich, dass wir doch zumindestens seit Auschwitz begriffen haben sollten, dass Politik nicht mehr möglich ist ohne Ethik; Ethik aber der philosophischen Begründung bedarf; die Aporetik der Philosophie aber nicht zu überwinden ist ohne Religion. Diese Einsicht in die Korrespondenz von Religion, Philosophie, Ethik und Politik verbindet die einzelnen Beiträge, die die Festschrift nicht nur zu einer lehrreichen, sondern zu einer geradezu aufregenden Lektüre machen.

Friedrich Romig

Philipp Jenninger/Rolf W. Peter/Harald Seubert (Hrsg.): Tamen! Gegen den Strom. Günter Rohrmoser zum 80. Geburtstag. 640 Seiten. Geb. Dr. Neinhaus-Verlag, Stuttgart 2007. ISBN 978-3-87575-027-6. EURO 38,-

00:50 Publié dans Hommages, Philosophie, Révolution conservatrice, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 14 janvier 2008

Citation de Jean Giono

La fortune et la gloire ?

« Que faut-il pour réussir ? De la bravoure ? De l’obstination ? De la chance ? Du génie ? Non : de la médiocrité. Quoi que produise le médiocre, c’est un produit qui s’adresse au plus grand nombre. Il est sûr de son affaire, il a les qualités requises par la majorité des individus. S’il s’agit d’un milliard d’hommes, le médiocre est sûr d’être compris et trouvé logique par plus de neuf cent millions. S’il s’agit d’un livre, d’une épingle de nourrice, d’un dentifrice, de n’importe quoi que ce soit qui se vende, même d’un objet tout à fait inutile, et même embêtant, et même comme le diabolo, le yoyo, et cent mille objets médiocres dont les noms sont dans toutes les bouches, neuf cent millions d’individus sur un milliard liront le livre, adopteront l’épingle de nourrice, se laveront les dents avec le dentifrice, ou bêtifieront à qui mieux mieux avec le yoyo, inutile, mais exactement adapté à leur médiocrité personnelle.

Le génie n’est à conseiller à personne ; enfin à personne de ceux qui veulent la fortune et la gloire. On n’atteint à l’unanimité, à l’adhésion des foules et aux sommets des honneurs que par la médiocrité."

Jean Giono, La fortune et la gloire - In "Les terrasses de l’île d’Elbe", Gallimard.

00:45 Publié dans Littérature, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 10 janvier 2008

Les racines du mouvement écologique

Brigitte SOB :

Au-delà de la droite et de la gauche : les racines du mouvement écologique

Le concept d’ « écologie » fut utilisé pour la première fois en 1866 par Ernst Haeckel (1834-1919), qui entendait désigner, par ce terme, « toute la science des rapports de l’organisme avec le milieu extérieur environnant ». Ernst Haeckel était naturaliste et philosophe. Le monde universitaire a reconnu toute sa valeur scientifique grâce aux travaux de recherches qu’il avait accomplis dans le domaine de la biologie marine. Haeckel avait décrit plus de 3500 nouvelles espèces de radiolaires, qui avaient été collationnées lors d’une expédition. Haeckel avait également confectionné quantité de dessins et de tableaux sur le fruit de ses recherches, qui ont tous encore quelque validité scientifique aujourd’hui.

Haeckel avait étudié la médecine au départ, avait reçu le titre de docteur en médecine après une thèse, présentée en 1861, sur l’anatomie comparée. Mais il estimait que l’exercice de l’art médical n’était pas suffisamment intéressant et s’était alors tourné vers la philosophie et la zoologie. En 1865, il obtint le titre de docteur honoris causa en philosophie et un poste de professeur en zoologie à l’Université d’Iéna, dont il devint ultérieurement le vice-recteur.

Haeckel avait une capacité de travail époustouflante : son livre « Die Welträthsel », paru en 1899, fut l’un des best-sellers de son époque, de même que sa « Morphologie générale » de 1866, qui était considérée comme un ouvrage fondamental. Quant à sa « Natürliche Schöpfungsgeschichte » (= « Histoire naturelle de la création ») de 1868, elle connut neuf éditions successives et fut traduite en douze langues. Après sa mort, ses œuvres complètes parurent en six volumes, permettant de jeter un regard synoptique sur ses travaux de vulgarisation scientifique.

Celles-ci ont toutes leur importance car c’est par leur truchement que Haeckel répandit en Allemagne les théories de Charles Darwin. Haeckel défendait la théorie de l’évolution, ce qui l’entraîna dans un conflit avec l’église catholique, alors qu’il était issu d’une famille pieuse. En 1904, Haeckel participa au Congrès international des Libres Penseurs à Rome. Devant le monument érigé en l’honneur du philosophe Giordano Bruno, brûlé comme hérétique, Haeckel déposa une couronne de lauriers, ce que l’église catholique considéra, à l’époque, comme une provocation. A la suite de ce geste, Haeckel s’exposa à de solides inimitiés, qui allèrent jusqu’à mettre en doute le sérieux de ses travaux scientifiques. Dans une réplique, intitulée « Sandalion – Eine offene Antwort auf die Fälschungsanklagen der Jesuiten » (= « Sandalion – Réponse publique aux accusations de falsification des Jésuites »), Haeckel réfuta tous les reproches qu’on lui adressait.

Haeckel avait également des activités politiques : il était membre de l’ « Alldeutscher Verband » (l’association pangermaniste). Pourtant, il m’apparaît difficile aujourd’hui de cataloguer Haeckel quelque part dans le schéma binaire « gauche/droite », difficulté que corrobore notamment l’histoire de la réception des travaux de Haeckel : certes, les nationaux-socialistes ont tenté de l’annexer mais Lénine aussi lui a rendu un vibrant hommage, car le chef de file des bolcheviques voyait en notre naturaliste un « combattant contre la philosophie idéaliste des professeurs » ; quant au socialiste Robert Niemann, il chantait les louanges de Haeckel en le campant comme un « esprit libre post-bourgeois ». Plus tard, les autorités de la RDA socialo-communiste firent de lui un pionnier de l’idéologie socialiste.

Haeckel n’était certes pas une personnalité incontestée : il n’y a pas que l’église catholique qui rejetait ses thèses avec véhémence. On l’accusa de « chauvinisme national-allemand », de même, on lui reprocha aussi d’avoir ouvert la voie à l’ « hygiénisme racialiste ».

Pour être exact, nous devons dire que Haeckel défendait un « monisme biologique », selon lequel la nature -en dépit de sa pluralité- formait une seule et unique totalité, au sein de laquelle tous -y compris l’homme- étaient animés par une seule et même force vitale. Haeckel fut ainsi l’un des premiers à réclamer des droits pour les animaux : il pensait que les animaux, parce qu’ils étaient des êtres dotés de sensibilité, des êtres sociaux et, dans le cas des mammifères supérieurs, des êtres rationnels, devaient bénéficier d’un statut équivalent à celui de l’homme. Haeckel s’insurgeait, dans le cadre de cette défense du statut de l’animal, contre toute interprétation anthropocentrique de la nature. Pour lui, une telle interprétation relevait « de l’arrogance autoproclamée de l’homme, être vaniteux », qui se voulait égal à Dieu et à l’image de celui-ci. Haeckel défendait la thèse que la nature consistait en une substance infinie, sans commencement ni fin. En posant cette « loi de substantialité », Haeckel affirmait que, de cette façon, l’idée, qui veut qu’il y ait un être divin transcendant la nature, était réfutée. Selon la philosophie moniste de Haeckel, il faudrait remplacer le culte chrétien de Dieu par un culte de la nature. D’après Haeckel, le christianisme « n’avait pas seulement contribué à nous aliéner dangereusement de notre merveilleuse mère la Nature mais nous avait aussi conduit à mépriser, de manière fort déplorable, les autres organismes ». Haeckel voulait aussi, dans cette même logique, que l’individualisme égoïste de l’homme soit éliminé au profit d’un nouveau monisme éthique, afin de bien faire voir à l’homme que ses intérêts personnels étaient indéfectiblement liés aux intérêts de sa communauté.

Le monisme de Haeckel a eu, plus tard, des répercussions importantes dans la mesure où il inspira directement le Prix Nobel Konrad Lorenz qui, par ses recherches sur le comportement des animaux, tenta de prouver la validité de la grande intuition de Haeckel, soit que les animaux et leur environnement -y compris l’homme et son environnement- constituaient une unité indissoluble. Le philosophe Ludwig Klages, pour sa part, fut l’auteur d’un petit livre intitulé « Mensch und Erde » (= « L’Homme et la Terre »), où il défendit la thèse suivante : le progrès, comme projet rationaliste de l’Homme, est arrivé au bout de son rouleau. « Comme un feu dévorant, il ravage la Terre entière, et là où il a brûlé un lieu de fond en comble, plus rien ne pousse ni ne croît, tant qu’il y vit des hommes ». D’après Klages, l’homme détruit « par une rage aveugle sa propre mère la Terre… jusqu’à ce que toute vie et, en bout de compte, lui-même, sont livrés au néant ». Klages était tributaire de la philosophie de Nietzsche et porte paroles du mouvement de jeunesse allemand à ses débuts, quand ces jeunes, dont les options étaient hostiles à la technique et à ses répercussions, voulaient retourner au romantisme allemand, opérer un retour à la nature. Lors d’un rassemblement de cette jeunesse néo-romantique sur la montagne du Hoher Meissner, ces options ont été clairement proclamées (ndt : c’est à la suite de ce rassemblement, où Klages prit la parole pour exposer ses visions, que fut rédigé « Mensch und Erde »).

Via Max Scheler, qui avait lu Klages, Martin Heidegger, à son tour, reçut l’influence des idées technophobes de « Mensch und Erde ». Heidegger défendit la thèse que la perte du lien nous unissant à la nature revêtait pour l’homme moderne une perte d’être (« Seinsverlust ») : « A la place de ce qui, jadis, donnait contenance affirmée au monde et aux choses, nous voyons, toujours plus vite, avec de moins en moins de considération et de scrupules, de manière de plus en plus complète, se répandre sur la terre l’objectivisation de la domination de la technique ». Heidegger, critique, nous enseignait que la technique, développée par ce qu’il est convenu d’appeler l’ « Occident », faisait désormais « apparaître tout étant/Seiende comme un étant/Seiende fabricable dans le processus de la production » et, qui plus est, « distribuait les produits de la production via le marché dans le monde entier ». Toujours aussi critique, Heidegger ne cessait de nous rappeler que le « capitalisme technologique dissolvait l’humain dans l’homme et la choséité dans les choses » au profit « d’une valeur marchande calculée par le marché lui-même », afin de créer « un marché mondial qui englobera toute la Terre ». Après avoir décrit ce processus calamiteux, Heidegger nous exhorta à considérer dorénavant l’homme comme l’administrateur de la Terre et non plus comme son dominateur. L’homme, nous enseigne Heidegger, doit apprendre à abandonner à terme la technologie et la pensée consumériste, pour retrouver sa position modeste dans cette unité totalisante qu’est la Nature.

Rudolf Steiner, fondateur de l’école anthroposophique, chercha à développer un mode d’économie biologique/dynamique, où l’agriculture serait un jeu de réciprocité entre l’homme, l’animal, la plante et la Terre.

Dans l’Allemagne de l’entre-deux-guerres, le « mouvement environnementaliste » (« Umweltbewegung ») recevait le soutien de mouvements politiques très divers ; ces courants politiques et idéologiques si divers avaient chacun une conception différente de la nature, depuis le monisme matérialiste jusqu’à un vitalisme biologique et dynamique. Mais tous avaient le même ennemi : l’ « Occident » moderne, technicien, capitaliste. Indépendamment des sentiments et convictions politiques de chacun de ces groupes ou partis ou mouvements, tous les courants du « mouvement environnementaliste » donnaient raison au « national-bolchevique » Ernst Niekisch, quand il écrivait en 1931 : « La technique est viol de la nature ; elle se superpose à la nature. Le progrès technique consiste en ceci : arracher par ruse l’un morceau de sol après l’autre au règne libre de la nature ; ce qui est triomphe pour la technique est profanation pour la nature. Dans la mesure où la technique abat pas à pas les limites que la nature a posées, elle tue la vie ». Même Oswald Spengler et Ernst Jünger, qui célébraient la technique comme partie prenante du nouvel ordre culturel allemand, réclamaient tous deux que la technique soit en permanence remodelée dans une forme « vitaliste ».

Brigitte SOB.

(article paru dans l’hebdomadaire viennois « zur Zeit », n°41/2007, trad. franç. : Robert Steuckers).

00:35 Publié dans Ecologie, Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 07 janvier 2008

Du texte au corps

Du texte au corps

The John Hopkins University Press : Harold B. Segel vient de sortir un ouvrage scientifique fondamental sur la renaissance du culte du corps à partir des premiers Jeux Olympiques de 1896 et à la suite des mouvements de gymnastique allemand (Turnverein) et tchèque (Sokol) et du scoutisme anglais. Les diverses formes d’expression corporelle indiquent une mutation dans l’esprit européen, qui tourne le dos au langage (ou à une culture basée exclusivement sur le langage et l’écrit) pour promouvoir d’autres formes expressives, plus gestuelles, mythiques, chorégraphiques et corporelles, culminant dans l’apologie de la guerre, du sport et de l’aventure. Des manifestations comme le “pantomine” de Max Reinhardt dans The Miracle sont des tentatives de revitaliser la langue littéraire par un appel aux expériences plus directes. Segel explore l’univers littéraire de d’Annunzio, Marinetti, Goumilev, Jünger, Hemingway, Montherlant et Saint-Exupéry, tout en montrant que la spiritualité sous-jacente dans leurs œuvres se démarque des apports du judéo-christianisme.

Harold B. SEGEL, Body Ascendant. Modernism and the Physical Imperative, 1998,ISBN 0-8018-5821-6, 312 pages, £30.00.

00:25 Publié dans Livre, Mouvements de jeunesse, Philosophie, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 06 janvier 2008

Decrecimiento y Progreso

Decrecimiento y Progreso

Alberto Buela(*)

Hemos sostenido en un artículo reciente que: “La idea de progreso, según nuestra opinión, tiene que estar vinculada a la idea de equilibrio de los efectos. Progreso en la medida en que las consecuencias o efectos del mismo se equilibran de tal forma que puedo realizar nuevos progresos sin anular los efectos del primero”.1

Queremos ahora profundizar en la relación entre decrecimiento y progreso, pues nos encontramos con dos hechos indubitables y evidentes, pero que al mismo tiempo se presentan como contradictorios. Por un lado tenemos la acumulación masiva de datos que muestran el desquiciamiento de los ecosistemas planetarios y el deshilachado del tejido social de la naciones tanto pobres como opulentas. Y por otro, el ansia y la tendencia natural del hombre al progreso. ¿Cómo compaginar estos dos hechos irrecusables por evidentes?.

Si bien la idea de decrecimiento fue manejada por el anarquismo clásico como los ludditas que destruían las máquinas al comienzo de la revolución industrial y reclamaban menos horas de trabajo para el estudio y la formación personal, esta idea fue enunciada por primera vez por el mejicano Ivan Illich por los años 60 cuyo apotegma fue: Vivir de otro modo para vivir mejor. A él le siguieron pensadores como Nicholas Georgescu y su propuesta de límites al crecimiento económico, Jacques Ellul que en 1981 proponía no más de dos horas de trabajo diario, para concluir en nuestros días con los trabajos del reconocido sociólogo Serge Latouche: Por una sociedad del decrecimiento(2004) y del ingeniero mejicano Miguel Valencia Mulkay: La apuesta por el decrecimiento(2007). Acaba en estos días de publicar el pensador Alain de Benoist Demain la décroissance. Penser l’écologie jusqu’a bout (Edite, 2007).

Se parte de la base que el crecimiento económico por el crecimiento mismo lleva en sí el germen de su propia destrucción. El límite del crecimiento económico lo está dando el inminente colapso ecológico. Hoy desaparecen 200 especies vegetales y animales diariamente. De modo tal que el crecimiento económico comienza a encontrar límites ecológicos (el calentamiento de la tierra, el agujero de Ozono, el descongelamiento de los Polos, la desertificación del planeta, etc.)

Es que la sociedad capitalista con su idea de crecimiento económico logró convencer a los agentes políticos, económicos y culturales que el crecimiento económico es la solución para todos los problemas. Así hoy el progresismo político ha rebautizado con los amables nombres de “ecodesarrollo”, “desarrollo sustentable”, “otro crecimiento”, “ecoeficiencia”, “crecimiento con rostro humano” y otros términos, que demuestran que este falso dios está moribundo.2

A contrario sensu de esta tesis el inimputable de George Bush sostuvo el 14/2/2002 en Silver Spring ante las autoridades estadounidenses de meteorología que: “el crecimiento económico es la clave del progreso ecológico”.

En realidad el pensamiento ecológico se va transformando sin quererlo en subversivo al rechazarla tesis de que el motivo central de nuestro destino es aumentar la producción y el consumo. Esto es, aumentar el producto bruto interno-PBI de los Estado-nación.

La idea de decrecimiento nos invita a huir del totalitarismo economicista, desarrollista y progresista, pues muestra que el crecimiento económico no es una necesidad natural del hombre y la sociedad, salvo la sociedad de consumo que ha hecho una elección por el crecimiento económico y que lo ha adoptado como mito fundador.

El asunto es ¿cómo dejar de lado el objetivo insensato del crecimiento por el crecimiento cuando éste se topa con los límites de la biosfera que ponen en riesgo la vida misma del hombre sobre la tierra?. Y ahí, Serge Latuche tiene una respuesta casi genial: avanzar retrocediendo.

Es decir, seguir progresando desactivando paulatinamente esta bomba de tiempo que es la búsqueda del crecimiento económico si límites. Y para ello hay que comenzar por un cambio en la mentalidad del homo consumans como designó nuestro amigo Charles Champetier en el libro homónimo, al hombre de hoy.

Sabemos de antemano que esto es muy difícil pues la sociedad mundial en su conjunto a adoptado la economía del crecimiento y vencer a los muchos se hace cuesta arriba, pues como afirmaba el viejo verso del romancero español: Vinieron los sarracenos

Y nos molieron a palos,

Que Dios protege a los malos

Cuando son más que los buenos.

El establecimiento de una sociedad del decrecimiento no quiere decir que se anule la idea de progreso4 sino que se la entienda de otra manera, tal como propusimos al comienzo de este artículo. Hay que dejar de lado de una vez y para siempre la idea de progreso indefinido tan cara al pensamiento ilustrado de los últimos tres siglos. Porque sus consecuencias nos sumieron en este estado de riesgo vital que estamos viviendo hoy todos los hombres sin excepción.

Debemos superar los aspectos nocivos de la modernidad en este campo, y sólo podemos hacerlo con una respuesta postmoderna que lleve un anclaje premoderno. Por ejemplo, rompiendo el círculo del trabajo para volver a trabajar intentando recuperar, no la pereza, como afirma Lafargue, ni la diversión como afirma Tinelli, sino el ocio= la scholé= la scholae= la escuela, esa capacidad tan profundamente humana y tan creativa que nos hace a los hombres personas.

No es tan difícil reestablecer en economía el principio de reciprocidad de los cambios tanto entre los hombres en el intercambio de mercaderías como entre el hombre y la naturaleza, volviendo a pensar a la naturaleza como amiga. Ese principio de reciprocidad que morigere la salvaje ley de la oferta y al demanda.

Si no lo hacemos se encargará con su fuerza interna de mostrárnoslo la propia realidad de las cosas, con la fuerza cruel que impone la pedagogía de las catástrofes.

(*) arkegueta- CeeS- Fed. del Papel

Casilla 3198 (1000) Buenos Aires

(1) Dos ideas distintas de progreso, en internet, octubre de 2007

(2) Miguel Valencia Mulkay: La apuesta por el decrecimiento (2007)

(3) Serge Latouche: Por una sociedad del decrecimiento (2004)

(4) Tampoco decrecer significa que se niegue el derecho a la vida, sobre todo de los pobres, como sostienen algunos eugenetistas y controladores de la natalidad.

00:50 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Nietzsche: affirmation et religion

Princeton University Press : Tyler T. Roberts, professeur assistant en études religieuses au Grinnell College, vient de publier un ouvrage intitulé « Contesting Spirit. Nietzsche, Affirmation, Religion » [Esprit contestataire : Nietzsche, Affirmation, Religion]. Roberts conteste la vision courante qui pose Nietzsche comme un penseur farouchement anti-religieux. Au contraire, le caractère résolument affirmatif de la pensée de Nietzsche fait de sa pensée une pensée fondamentalement religieuse, qui conteste seulement l’ambiguïté des positions ascétiques et parfois mystiques. De ce fait, Nietzsche transfigure les tropismes et les pratiques religieuses en rejetant la haine du corps et du monde. Nietzsche n’appartient pas à cette catégorie des philosophes du soupçon qui réduisent tout discours aux platitudes modernes et positivistes, mais un maître qui nous force à aller bien loin au-delà de celles-ci.

Tyler T. ROBERTS, Contesting Spirit. Nietzsche, Affirmation, Religion, O-691-00127-8, 1998, £13.95. Pour l’Europe commander à : John Wiley @ Sons, 1 Oldlands Way, Bognor Regis, West Sussex PO22 9SA. Customer@Wiley.co.uk

00:20 Publié dans Livre, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 04 janvier 2008

E. Jünger: "La Paix" du Guerrier

Max SERCQ :

Ernst Jünger: "La Paix" du Guerrier

«Que pensez-vous des nationalités?». Interrogé par ses traducteurs italiens MM Antonio Gnoli et Franco Volpi dans leur livre Les prochains Titans, paru chez Grasset en 1999, Ernst Jünger répondait: «Les nations sont à mon avis un phénomène de transition (...) Nous assistons à une lutte entre diadoques qui, tôt ou tard, débouchera sur l’Etat universel». Une opinion aujourd’hui corroborée par les faits, mais défendue par l’anarque de Wilflingen depuis 1941, alors qu’en pleine apogée des armées du IIIe Reich, et au cœur de Paris, Jünger écrivait son essai La Paix, qui devait tant influencer Rommel dans sa participation au complot du 20 juillet 1944.

«Ce n’est pas dans l’équilibre bourgeois, mais dans le tonnerre des apocalypses que renaissent les religions» (Walter Schubart, L’Europe et l’Ame de l’Occident ).

On avait failli l’oublier. Submergé par les rééditions chez Bourgois de ses premiers récits guerriers et la parution chez Grasset de son entretien-testament Les prochains Titans, et malgré sa présence à la Table Ronde en collection Vermillon depuis 1994, on avait failli oublier l’existence de La Paix. Pourtant ce petit essai, écrit par Ernst Jünger à l’Hôtel Majestic, en plein Paris occupé par une armée allemande dont il a lui-même revêtu l’uniforme feldgrau, «en somme dans le ventre du Léviathan» (E.J.), La Paix, en rupture avec ses précédents écrits, «peut être (dixit le résumé en quatrième de couverture) considéré comme une contribution théorique à l’attentat manqué de 1944 contre Hitler. La plupart des auteurs du complot trouvèrent la mort; Jünger fut l’un des rares à y échapper». Ironie du sort, il aura fallu en France la publication par Michalon en 1998 du livre La tentation allemande; ramassis hystérique, signé Yvonne Bollmann, de soi-disant preuves des prétentions gouvernementales allemandes à la restauration du Reich, quatrième du nom, pour qu’on redécouvre La Paix. Un phantasme germanophobe bien d’actualité, mais que n’aurait pas désavoué un Déroulède, et immédiatement confondu par F. G. Dreyfus dans Historia.

Que vient faire Jünger dans ce déballage d’inepties? Laissons Mme Bollmann nous le dire: «Un essai comme celui-ci, qui alors était dangereux et à écrire et à lire, peut très bien, aujourd’hui, donner l’impression que le vaincu veut donner une leçon de conduite aux vainqueurs» (E.J.). «Mais, lui rétorque-t-elle, il n’est que la caricature de l’"alliance pacifique", de la "fédération d’Etats libres" voulue par le philosophe. Ce traité illustre bien plutôt l’une des maximes de sophiste, qui guident, selon Kant, le pauvre savoir-faire d’une politique immorale: Fac et excusa - Agis d’abord et excuse-toi ensuite». Au contraire, la lecture posée de ce petit texte limpide, ruisselant de méditations fécondes, dévoile un Jünger européen, homo metaphysicus certes, mais inscrit dans les tumultes de son temps, auxquels il entrevoit peut-être des perspectives grandioses, la paix recouvrée. La Paix du guerrier bien sûr.

Jünger, «intellectuel dégagé»

Si vis pacem, para bellum. De l’acuité de la maxime romaine, Jünger est convaincu, qui lui a sacrifié ses années de jeunesse. Mais à présent que la guerre dégénère en une auto-reproduction du système capitaliste, Jünger, «intellectuel dégagé», pressent que des formes de la cessation des hostilités dépendra la régénérescence de la civilisation, ou sa mort. «Deux voies s’ouvrent aux peuples. L’une est celle de la haine et de la revanche; comment douter qu’elle conduise après un moment de lassitude, à un regain de lutte plus violente encore, pour s’achever dans la destruction générale? La vraie voie, par contre, mène à la civilisation. Les forces qui s’anéantissaient en s’opposant doivent s’unir pour un nouvel Ordre, pour une vie nouvelle. Là seulement se trouvent les sources de la paix véritable, de la richesse, de la sécurité, de la puissance». Il faut être, Mme Bollmann, bien mal intentionné, ou ignorant du personnage, pour prêter aux propos de Jünger des ambitions de «nazisme inversé». Poursuivons. Quel nouvel Ordre Jünger oppose-t-il dès 1941 à l’Ordre nouveau alors à son zénith?

«En d’autres termes, les anciennes frontières ont à céder devant des alliances nouvelles qui uniront les peuples en de nouveaux et plus vastes empires. C’est la seule voie par laquelle puisse se terminer, en équité, et avec profit pour chacun, cette querelle fratricide». Folle utopie, désir insatiable de justice et de fraternité, son incompréhension, ou sa fin de non-recevoir, des conséquences idéologiques est manifeste. «Mais en vérité la déclaration d’indépendance de l’Europe est un acte plus spirituel encore. Elle suppose que ce continent s’affranchisse de ses conceptions pétrifiées, de ses haines invétérées, faisant de la victoire un bienfait pour tous (...) Peu importe le vainqueur: au triomphe des armes il incombe une lourde responsabilité. La logique de la violence pure doit aller jusqu’au bout pour qu’apparaisse la logique supérieure de l’Alliance». Dos au mur, l’Allemagne nazie doit céder pour que rejaillisse l’Allemagne éternelle dont il est, avec Mann, Hesse et quelques autres, disséminés entre la Suisse et les Etats-Unis, l’ultime héritier. Restaurée dans son identité, donc fédérale, impériale, revenue de 1806, l’Allemagne préfigurera l’Europe qu’il appelle de ses vœux. Son premier devoir sera «moins de venger les victimes que de rétablir le droit, et surtout la notion de droit (...)

La volonté de justice doit être dirigée vers l’ordre, vers l’assainissement». Car rien n’est plus distant du droit international qui naîtra des procès de Nuremberg que l’idée jüngerienne du droit: «Or la main qui veut aider l’homme et le tirer de l’aveuglement, doit être elle-même pure de tout crime et de toute violence». «Aussi importe-t-il non seulement pour les vaincus, mais pour les vainqueurs, que la guerre se termine par des traités solides et durables, élaborés non par la passion, mais par la raison». Un appétit métaphysique que ne respecteront nullement les signataires du traité de Yalta. Et pour cause, le document entérinant un déplacement des puissances dominantes contraire aux aspirations formulées dans La Paix: «Or à considérer sans passion l’enjeu de cette guerre, on constate qu’elle soulève presque tous les problèmes qui agitent les hommes (...) La première est celle de l’espace, car il y a des puissances d’agression, ou totalitaires (...) Pour durer, la paix doit donc apaiser ce trouble d’une manière équitable. Encore faut-il que de telles exigences, fondées sur le droit naturel, soient satisfaites sur un plan supérieur, par des alliances, des traités, et non par des conquêtes».

«Car la matière nationale des peuples s’est consumée en d’ultimes sacrifices»

La mobilisation totale et L’état universel annonçaient la dissolution des états. Avec le conflit gigantesque qui s’abat sur le monde, les nations désormais sont promises à pareil destin. «Car la matière des peuples s’est consumée en d’ultimes sacrifices, impossibles à renouveler sous cette forme. Le bienfait de ce drame est qu’il ébranle les vieilles frontières et permet la réalisation de plans spirituels dépassant leurs cadres (...) Dans ce sens, aucune des nations ne sortira de la guerre telle qu’elle y est entrée. La guerre est la grande forge des peuples comme elle est celle des cœurs».

Déterminismes géopolitiques, libération des peuples de leurs entraves stato-nationales, et relativisation postmoderne des certitudes rationalistes sont les trois piliers qui soutiennent son Union Européenne, sa vision prophétique. Prophétique comme l’est son emphase; une emphase qui ne s’emporte jamais sur la vague de la facilité intellectuelle mais rebondit toujours sur une idée nouvelle. Une dialectique parfaite de maîtrise qui nous remémore que le théoricien lucide du totalitarisme technicien fut aussi l’interlocuteur privilégié de Heidegger.

«Et les nations qui naquirent alors des dynasties et des éclats de vieux royaumes sont aujourd’hui en demeure de fonder l’Empire. Les exemples abondent, d’ailleurs, d’Etats où s’amalgament les races, les langues, les peuples les plus divers: que l’on pense à la Suisse, aux Etats-Unis, à l’Union Soviétique, à l’Empire britannique. Ils ont cristallisé, dans leurs territoires, une grande somme d’expériences politiques: il n’est que d’y puiser. En fondant la nouvelle Europe, il s’agit de donner à un espace divisé par l’évolution historique, son unité géopolitique. Les écueils se trouvent dans l’ancienneté des traditions, et dans le particularisme des peuples».

Aussi, comment déborder l’obstacle? Par la constitution, si l’on se souvient de ce qui a été dit précédemment, mais un droit et une constitution de nature sacrale, et non plus seulement contractuelle. «La paix ne saurait se fonder uniquement sur la raison humaine. Simple contrat juridique conclu entre des hommes, elle ne sera durable que si elle représente en même temps un pacte sacré. Il n’est d’ailleurs pas d’autre moyen de remonter à la source la plus profonde du mal, issu du nihilisme».

Ni autoritaire ni libérale, puisque de leur arbitraire a découlé la guerre mondiale, la constitution doit délimiter strictement les attributions étatiques. Un état à dimension européenne donc, soucieux de «satisfaire à deux principes fondamentaux, unité et diversité», sans quoi l’alliance virera à la coercition, à l’indifférenciation mortifère. «Uni dans ses membres, le nouvel empire doit respecter les particularités de chacun».

L’homme nouveau, dépositaire et gardien de l’alliance