Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1998

Bertrand de Jouvenel, analyse du pouvoir, dépassement du système: l'impact de la revue Futuribles

Intervention de Laurent Schang lors de la 6ième Université d'été de "Synergies Européennes" (Valsugana/Trento, 1998)

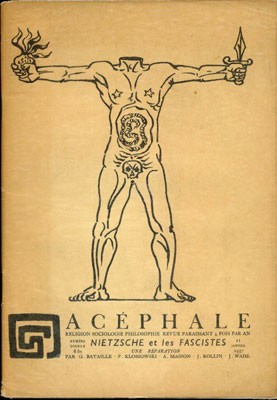

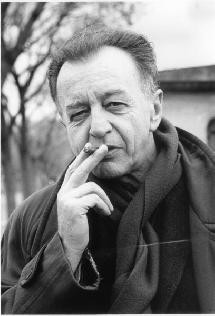

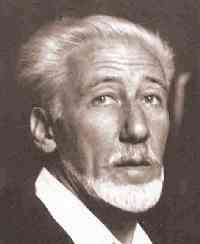

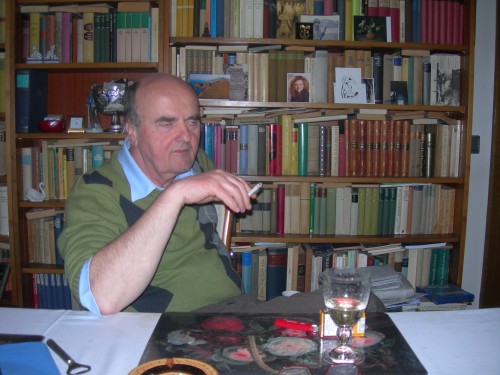

Singulier destin que celui de Bertrand de Jouvenel des Ursins, aristocrate républicain, non-conformiste des années de l'entre-deux-guerres et fédéraliste européen fondateur du Club de Rome, titulaire de chaires académiques à Paris mais aussi à Oxford, Manchester. Cambridge, Yale ou Berkeley, auteur d'une trentaine de traités théoriques en politologie et sciences économique et sociale, témoin et acteur de cinquante ans de haute diplomatie mondiale (tour à tour en tant qu'envoyé spécial puis conseiller expert auprès des principales instances dirigeantes, membre de la Commission des Comptes de la Nation et de la Commission au Plan), président-directeur général de la S.E.D.E.I.S. (Société d'Etude et de Documentation Economique, Industrielle et Sociale), directeur de revues de prospective dans lesquelles il mit en équation parmi les premiers la méthodologie de la prospection dans le domaine des ³sciences² sociales (l'art de la conjecture ou stochastique: sagesse du philosophe et prudence du politique) synthétisée en un néologisme, Futuribles, qui devait donner l'intitule d'une revue créée et dirigée par son fils, Hugues de Jouvenel, et qui sur la fin de ses jours dut intenter un procès à l'historien Zeev Sternhell, qui dans sa somme Ni Droite ni Gauche, I'idéologie fasciste en France,I'évoquait en une figure prédominante de l'intelligentsia pro-fasciste française. On se souvient que Denis de Rougemont, à qui bien des convergences doctrinales reliaient Bertrand de Jouvenel, se vit lui aussi obliger de traîner Bernard Henri Lévy devant les tribunaux pour les mêmes accusations publiées dans le livre L'idéologie française.

Singulier destin que celui de Bertrand de Jouvenel des Ursins, aristocrate républicain, non-conformiste des années de l'entre-deux-guerres et fédéraliste européen fondateur du Club de Rome, titulaire de chaires académiques à Paris mais aussi à Oxford, Manchester. Cambridge, Yale ou Berkeley, auteur d'une trentaine de traités théoriques en politologie et sciences économique et sociale, témoin et acteur de cinquante ans de haute diplomatie mondiale (tour à tour en tant qu'envoyé spécial puis conseiller expert auprès des principales instances dirigeantes, membre de la Commission des Comptes de la Nation et de la Commission au Plan), président-directeur général de la S.E.D.E.I.S. (Société d'Etude et de Documentation Economique, Industrielle et Sociale), directeur de revues de prospective dans lesquelles il mit en équation parmi les premiers la méthodologie de la prospection dans le domaine des ³sciences² sociales (l'art de la conjecture ou stochastique: sagesse du philosophe et prudence du politique) synthétisée en un néologisme, Futuribles, qui devait donner l'intitule d'une revue créée et dirigée par son fils, Hugues de Jouvenel, et qui sur la fin de ses jours dut intenter un procès à l'historien Zeev Sternhell, qui dans sa somme Ni Droite ni Gauche, I'idéologie fasciste en France,I'évoquait en une figure prédominante de l'intelligentsia pro-fasciste française. On se souvient que Denis de Rougemont, à qui bien des convergences doctrinales reliaient Bertrand de Jouvenel, se vit lui aussi obliger de traîner Bernard Henri Lévy devant les tribunaux pour les mêmes accusations publiées dans le livre L'idéologie française.

Singulier destin en effet pour ce fils né le 31 octobre 1903 de Henry de Jouvenel, sénateur et ambassadeur français radical-socialiste mais de tradition familiale catholique et royaliste, et de Sarah Claire Boas, fille d'un riche industriel juif et franc-maçon. Jean Mabire, dans sa bio-bibliographie Bertrand de Jouvenel, la mauvaise réputation, écrit: ³Curieux personnage qui a toujours été décalé, en avance ou en retard sur son temps, jamais en prise sur le réel, mais d'une singulière lucidité sur l'évolution du monde qu'il a regardé toute sa vie avec un mélange de scepticisme et d'enthousiasme, qui l'apparente par plus d'un trait à son vieil ami Emmanuel Berl².

De l'économie dirigée aux Futuribles

Solidement appuyé sur ses brillantes études de droit et sciences à l'Université de Paris, Bertrand de Jouvenel se passionne pour la politique internationale et devient reporter auprès de la Société des Nations, cependant qu'il s'attèle très tôt à relever et théoriser l'essence du pouvoir dans ses multiples expressions et échafaude sa pensée-monde. Ses reportages pour La République, un quotidien parisien, lui assure la reconnaissance de ses pairs. L 'Economie Dirigée, formule qu'il crée pour la circonstance, est publiée en 1928, Vers les Etats-Unis d'Europe en 1930. Pacifiste, ardent promoteur de la réconciliation franco-allemande, et conscient de l'étroitesse de la dichotomie Droite-Gauche, il constitue avec Pierre Andreu et Samy Béracha La Lutte des Jeunes, hebdomadaire non-conformiste à la pointe des idées planistes, personnalistes et fédéralistes où l'on peut lire Jean Prévost, Henri De Man ou Pierre Drieu la Rochelle. Peu de temps attiré par l'expérience prolétaro-fasciste du PPF, il s'en eloigne vite, et, résistant, il passe la frontière suisse en 1943, poursuivi par la Gestapo. Il reprendra après guerre ses fonctions de penseur et analyste, enseignera a l'I.N.S.E.A.D. de 1966 à 1973, à partir de quand il professera au C.E.D.E.P.. Professeur honoris causa de l'Université de Glasgow, il crée entre 1954 et 1974 deux périodiques: Analyse et Prévision, Chroniques d'Actualité et ¦uvre au sein du Comité International Futuribles et de I'Association Internationale Futuribles. Bertrand de Jouvenel s'éteint en 1987.

Mais, une fois évoqués ces quelques éléments d'éclaircissement biographique, nous n'avons encore rien dit, et tout reste à définir du monumental travail théorique, analytique et prospectif de Bertrand de Jouvenel. Ainsi sa pensée, englobant la totalité des connaissances issues des sciences humaines, doit-elle être abordée d'un point de vue politologique comme une tentative de mise en relation hiérarchique des trois partenaires de tout mouvement social: I'individu, la société, l'Etat/nation, intégrée dans la vaste perspective d'ensemble du devenir éternel de la civilisation. ³Quelle Europe voulons-nous?², cette question essentielle doit être comprise comme le fil conducteur de sa pensée critique.

L'Etat, Minotaure absolutiste

Guidé par sa volonté de puissance, I'Européen a conquis la planète, et l'histoire de l'Occident est devenue l'histoire du monde.. Comment donc expliquer ³la balkanisation² de l'Europe post-1945, son écartèlement entre les puissances asiatique et américaine, le dépérissement du citoyen libre à la base de la philosophie européenne en producteur/consommateur; comment mesurer, enfin, dans l'optique de dégagement des futurs possibles (sur lesquels nous reviendrons) la dégénérescence des structures sociales dans leur articulation organique en un Tout mécanique parasité par l'Etat, ³Minotaure² absolutiste auquel l'individu-citoyen est jeté en pâture, cellule impuissante devant la mégamachine statocratique? La réponse, pour Bertrand de Jouvenel, se trouve dans cette même volonté de puissance. Pour mobiliser les énergies et rationaliser cet appétit insatiable de supplantation de la nature par la culture, la civilisation s'est dotée de l'arme idéologique, et tout le travail des temps modernes consistera à renforcer la souveraineté nationale et l'autorité illimitée du souverain au détriment du citoyen. Ce que le Pouvoir, minoritaire, exige, la majorité nationale doit s'y soumettre.

Au centre du système, la démocratie, qui, indissociable du principe national, consacre non pas le règne de la personne et de la communauté, expression la plus directe du génie européen, mais celui d'un ³self-government² autocratique, prétendant exprimer la volonté majoritaire et modeler le genre de vie de tous ses ressortissants. Le droit se substitue à l'esprit, la liberté devient axiome.

Avec le gonflement de l'Etat, le Pouvoir s'est affirmé, droit illimité de commander au nom du Tout social par la destruction progressive (le mot a son importance) de tous les corps intermédiaires. Le passage de la monarchie à la démocratie, considéré comme un progrès dans le gouvernement des hommes, est davantage progrès dans le développement des instruments de coercition: centralisation, réglementation, absolutisme. Avec la démocratie, le serpent se mord la queue et la civilisation, de puissance, devient

impuissante, privée de ses ressources légitimes que sont la spiritualité, I'esprit d'entreprise ou l'association libre.

Que le pouvoir soit toujours égal à lui-même, indépendamment des expressions idéologiques dont il se pourvoit, seulement mené par son égoïsme ontologique et usant des forces nationales à cette fin, ne fait aucun doute pour Bertrand de Jouvenel dont l'¦uvre, magistrale et trop ignorée, peut se décomposer comme suit:

-connaissance de la politologie;

-des sociétés aristocratiques à l'avènement de la démocratie, le triomphe du Pouvoir;

-³Quelle Europe?² Thésée contre le Minotaure;

Bertrand de Jouvenel, analyse du pouvoir et dépassement du système:

I. Connaissance de la politologie:

La science politique est une discipline hybride, ‹³instaurée par des immigrants de la philosophie, de la théologie, du droit et, plus tard, de la sociologie et de l'économie, chaque groupe apportant sa propre boîte d'outils et s'en servant²,‹ qui présente deux aspects complémentaires: l'efficacité, qu'incarne Bonaparte sur le pont d'Arcole, debout, prêt à charger, entraîneur exalté; la précision, magnifiée par le roi Saint Louis, assis, serein, conciliateur. (cf. De la Politique Pure, v. aussi De la Souveraineté).

Dans ses Lettres sur l'esprit de patriotisme (Letters on the Spirit of Patriotism, 1926), Bolingbroke indique quatre déterminants du politique:

1) - I'objectif patriotique;

2) - une grande stratégie mise en ¦uvre pour atteindre son but;

3) - une série de man¦uvres actives et souples destinées à mener à bien cette stratégie;

4) - le plaisir intense attaché à son exécution.

Dix constantes invariables en sciences politiques

Cette conception sportive du politique, Bertrand de Jouvenel la reprend mais pour en atténuer sensiblement le caractère de noblesse: ³L'observation nous permet, malheureusement, de craindre que le plaisir de manipuler les hommes ne soit goûté pour lui-même, alors même que l'opération ne s'inspire d'aucun but élevé, ne se consacre à aucune fin salutaire²..

Jouvenel dénombre dix constantes invariables relatives aux sciences politiques:

- I'élément identifiable le plus petit dans tout évènement politique, c'est l'homme faisant agir l'homme.

- est politique, tout ce qui est accompli dans le registre ³du champ social pour entraîner d'autres hommes à la poursuite de quelque dessein chéri par l'auteur². De fait, ³la théorie politique est collection de théories individuelles qui figurent côte à côte, chacune d'elles étant impénétrable à l'apport de nouvelles observations et à l'introduction de nouvelles théories² (richesse des théories normatives et pauvreté en théories représentatives).

- faisant sienne la définition de Leibniz, Bertrand de Jouvenel considère la société comme ³complexe d'individus réunis par un modèle de comportement où l'individu exerce sa liberté².

- il convient de distinguer l' eventus opération préparée et contrôlée tout au long de son déroulement, et l' eventum, sans auteur identifiable, rencontre d'enchaînements créant un phénomène incontrôlable.

- I'Etat comporte dans sa définition deux sens antagonistes: une société organisée avec un gouvernement autonome ou chacun est membre de l'Etat; un appareil qui gouverne hors des membres de cette société.

- le problème politique, du ressort des sciences humaines, n'est pas soluble, ³il peut être réglé, ce qui n'est pas la même chose²,

- pour la même raison, ³il est particulièrement hasardeux de supposer que dans la politique les hommes agissent d'une manière rationnelle².

- I'essence même du Pouvoir tient dans sa dualité, égo-ïsme et socialisme, car le principe égo-ïste fournit au Pouvoir la vigueur de ses fonctions, le socialisme attestant la préservation de l'ascendant des dirigeants.

- par conséquent le pouvoir ne se maintient que par sa vertu à préserver l'obéissance des citoyens, et leur croyance dans sa légitimité.

- les trois valeurs cardinales de tout Pouvoir étant: légitimité, force, bienfaisance.

Il n'existe qu'une finalité au Pouvoir, se maintenir en toujours croissant. Pour ce faire, I'appareil d'Etat use de ses services rendus. Le commandement qui, en dehors de tout altruisme, se prend pour fin, est amené à veiller sur le bien commun, ayant besoin du consentement des forces sociales pour assurer son hégémonie parasitaire. Dans son Pseudo Alcibiade, dialogue entre Socrate et Alcibiade inspiré de Platon, Jouvenel fait dire à Alcibiade ces propos qui résonnent comme une profession de foi: ³Pour le politicien qui désire obtenir d'un grand nombre de gens et dans un bref délai une certaine décision ou action, il faut absolument faire appel à l'opinion actuelle que les gens ont du bien, accepter cette opinion telle qu'elle est; et c'est elle, précisément que tu as pour but de changer. Ce que les gens considèrent aujourd'hui comme le bien, voilà la donnée sur laquelle se fonde le politicien, celle qu'il emploie pour faire agir les gens comme il le désire. Voilà la façon dont le jeu se joue².

Privation des libertés, recul des corps intermédaires

Or, possédant désormais les rouages de l'Etat, les grands dossiers, les représentants du Pouvoir se convainquent de leur souveraineté; de délégués du souverain, ils se muent en ³maîtres du souverain² (cf.. Proudhon, in Théories du mouvement constitutionnel au XIXième siècle). De cette situation se nourrit le dualisme du Pouvoir. Sa croissance apparaît moins aux individus comme une entreprise continuelle de privation des libertés que comme un facteur de libération des contraintes sociales. Ainsi le progrès étatique induit-il le développement de l'individualisme, et vice-versa, la nation livrée au Pouvoir, niant systématiquement toute distinction entre ses intérêts et ceux propres de la société civile.

Comment le progrès de l'intrusion étatique a-t-il coïncidé avec le nivellement de la Nation? Le fait que ce travail de sape soit dans la destinée même de l'Etat ne suffit pas à expliquer ce recul des corps intermédiaires. La raison profonde est à rechercher dans la crise ouverte par le rationalisme, philosophie du progrès qui a accompagné à partir du XVIlième siècle la technicisation de l'Occident. Déjà les rêveries platoniciennes, héritières d'utopies plus anciennes encore, avaient entretenu dans la pensée antique la confusion sur un gouvernement attaché en tout temps aux seules aspirations des gouvernés. Cette dangereuse chimère, méconnaissant la nature humaine, a entravé la constitution d'une science politique véritable et engendré toutes les révolutions qui menacent périodiquement la civilisation. A l'origine du processus, le Contrat Social, vue de l'esprit qui réduit la société à l'état d'un club de célibataires et oublie la nature fondamentalement communautaire de l'Homme, dépendant du groupe (avant d'être homo sapiens, l'individu est d'abord homo docilis), et agissant ³dans un environnement structuré²..

De l'atomisation ainsi provoquée s'impose l'obéissance au Pouvoir, la croyance dans sa légitimité, l'espoir dans sa bienfaisance. La soumission à la souveraineté, ³droit de commander en dernier ressort de la société², introduit la suprématie arbitraire d'un représentant ou groupe de représentants, titulaire de la volonté générale, laquelle est censée participer au débat à travers l'opinion, coquille vide, majorité floue n'obéissant qu'aux passions du moment, guidée par la propagande, incapable de dégager une ligne politique cohérente: ³De simples sentiments ne peuvent rien fonder en politique. Il y faut une pensée, consciente des éléments du problème, qui connaisse les limites dans lesquelles il est susceptible de solution, et les conditions auxquelles il peut être résolu² (extrait de Quelle Europe?). La partitocratie n'agit pas autrement, qui s'adresse non à l'intelligence du militant, mais à son partiotisme prosélyte, sa fidélité servile au centralisme démocratique du parti.

Le tandem police/bureaucratie

Pour avoir retiré au droit sa force transcendante, le rationalisme a condamné la législation à n'être plus que convention utilitariste, dénuée de morale, seule expression de la versatile volonté humaine. La Raison érigée en dogme a inauguré l'ère des despotes éclairés, sceptiques, incrédules, et convaincus de devoir corriger le peuple pour le conformer à la Raison au moyen du tandem police bureaucratie.

Ainsi, à chaque Pouvoir nouveau correspond une notion du Bien, du Vrai, du Juste aussi éphémère que lui et indéfiniment modifiable au gré des opinions de l'époque. Rien ne retient plus la machine dès lors, puisque, si l'autorité doit se conformer au droit, le droit n'est que l'ensemble des règles édictées par elle, sous couvert de représentation populaire. L'autorité législatrice ne peut qu'être juste, par définition.

Mise en place de la démocratie totalitaire

D'espace de liberté, le droit devient à son tour sujet du Pouvoir; I'Homme, de réalité physique et spirituelle, devient ³légal².. Consécration du monisme démocratique, ³l'exécrable unité² de Bainville, la centralisation ne connaît plus de limite: ³anéantissement des pouvoirs locaux devant le pouvoir central, développement des exigences du pouvoir central à l'égard des sujets et rassemblement entre ses mains des moyens d'action² (Du Pouvoir). Son contrôle est total: direction de l'économie nationale, direction de la monnaie nationale, contrôle du commerce extérieur, contrôle des changes, monopole de l'éducation, mainmise sur l'information.

La confusion démocratique du pouvoir et de la liberté du peuple est à la source du principe despotique moderne. Armé de l'anonymat que lui confère son identification au peuple, le Pouvoir n'en écrase que mieux l'individu sous le poids de la totalité, opprime l'intérêt particulier au nom de l'intérêt général. Le Tout veut, le Tout agit, le régent a l'autorité du Tout. La démocratie totalitaire est en place. On le voit, la politologie selon Jouvenel ne tient aucun compte de l'armature idéologique des régimes: ³Les discussions sur la démocratie sont frappées de nullité car on ne sait pas de quoi on parle². Le discours omniprésent des philosophes camoufle à peine leur travail de justification des politiciens en place. Remontant à l'essence du Pouvoir, Jouvenel délivre la science politique de son fardeau de concepts et s'astreint à ne traiter que de Realpolitik au sens le plus pur du terme.

Et où la démocratie entend la marche de l'Histoire au sens marxiste comme un inexorable progrès vers la libération de l'individu aliéné, Jouvenel dresse le panorama de deux mille ans de régression planifiée.

II. Des sociétés aristocratiques à l'avènement de la démocratie, le triomphe du Pouvoir

Si la grande mutation de notre civilisation peut être datée au tournant des XVlIIième et XlXième siècles avec l'acquisition toujours accélérée de forces nouvelles qui dégagèrent l'Homme de l'emprise du Créateur, la marche du Pouvoir, elle, lui est bien antérieure, et correspond à l'émergence même d'une autorité constituée et légitimée au sein des sociétés les plus primitives.

D'origine gérontocratique et ritualiste, le Pouvoir primitif, par essence conservateur, est supplanté par l'essor de la classe guerrière, qui répond au besoin d'ébranlement social caractéristique des périodes de trouble.

Le déplacement d'influence observé engendre une nouvelle élite, l'aristocratie regroupée en une pyramide gentilice bientôt mutée en ploutocratie au fil des conquêtes. Noblesse devient synonyme de richesse du temps de la Grèce homérique.

Parallèlement, I'expansion nécessite la nomination d'un chef à l'autorité absolue, concédée par les autres chefs de gentes regroupés dans le Sénat. L'histoire conservera le souvenir de l'lmperium extra muros de Rome, où la fonction politique du dux s'associe au caractère religieux du Rex. Cette dualité historique du pouvoir royal, ³symbole de la communauté (...) sa force cohésive, sa vertu mainteneuse (...) il est aussi ambition pour soi (...) volonté de puissance, utilisation des ressources nationales pour le prestige et l'aventure².

Un appareil stable et permanent

Le roi, ainsi nanti, ne tarde pas à s'opposer aux gentes dont la puissance propre l'oblige à composer et pour acquérir l'autorité directe, indiscutable qui lui fait défaut, il se tourne vers les couches plébéiennes. L'appui de la plèbe transforme la royauté en monarchie, comme Alexandre le Grand soutenu par les Perses contre les chefs macédoniens.. Bureaucratie, armée, police, impôt construisent un appareil stable et permanent qui jamais plus ne sera démenti: I'Etat.

L'apport du christianisme à la souveraineté, en lui conférant un droit divin, selon la formule de Saint Paul: ³Tout Pouvoir vient de Dieu², avertit le roi qu'il est serviteur des serviteurs de Dieu, protecteur et non propriétaire du peuple. Le système médiéval fondé sur la Loi divine et la Coutume populaire incite le Pouvoir pendant de longs siècles à la modération. Saint Paul dans ses épîtres ne se réfère-t-il pas à la tradition juridique romaine, laquelle place la souveraineté dans les mains du Peuple!

Il faudra la crise de la Réforme et les plaidoyers de Luther en faveur du pouvoir temporel pour que le Pouvoir se défasse de la tutelle papale et que soit introduite la remise en cause de l'intercession de l'Eglise entre Dieu et le Roi. Au siècle suivant Hobbes déduira le droit illuminé du Pouvoir non de la souveraineté divine mais de la souveraineté du peuple. A sa suite, Spinoza dans son Traité théologico-politique rompt définitivement avec la tradition augustinienne et annonce le souverain despote. Dieu terrestre au pouvoir seulement limité par le droit accordé aux sujets. ³Est esclave celui qui obéit au seul intérêt d'un maître. Est sujet celui qui obéit aux ordres dans son intérêt². Rousseau et Kant assignent pareillement un droit illimité au commandement, mandaté par le peuple empêché de l'exercer par lui-même. Mais, à l'opposé de Montesquieu, il méconnaît la représentativité parlementaire: ³La Souveraineté ne peut être représentée (...) les députés du peuple ne sont donc et ne peuvent pas être représentants (...) Le peuple anglais pense être libre: il se trompe fort; il ne l'est que durant l'élection des membres du Parlement, sitôt qu'ils sont élus, il est esclave, il n'est rien². (in Du Contrat Social).

L'Occident: un processus ininterrompu de croissance étatique

L'Occident, depuis sa segmentation en royaumes rivaux, a connu un processus ininterrompu de croissance étatique. La volonté d'agrandissements, la soif d'expansion explique l'organisation d'infrastructures toujours plus efficaces. Les périls extérieurs ont permis de démultiplier les droits de l'Etat se présentant comme étroitement lié aux intérêts du peuple. ³Ainsi la guerre accouche-t-elle de l'absolutisme², ce que magnifia Richelieu: ³ne permettre aucune division à l'intérieur, les entretenir toutes à l'extérieur, ne point souffrir de partisans de l'étranger mais avoir partout les siens².

La Nation se forme autour du Trône. Le Roi incarne les peuples agrégés en un Tout à la seule validité psychologique. Aussi la Révolution ne doit-elle être envisagée qu'en tant que rénovation et renforcement du Pouvoir de la part d'un corps social qui, de spectateur de la monarchie, entend s'approprier le commandement. Bertrand de Jouvenel écrit ³le trône n'a pas été renversé, mais le Tout, le personnage Nation, est montré sur le trône². Et d'ajouter: ³Qu'on cesse donc d'y saluer des réactions de l'esprit de liberté contre un pouvoir oppresseur. Elles le sont si peu qu'on ne peut citer aucune qui ait renversé un despote véritable². La fonction historique de la Révolution n'est pas à rechercher dans la punition morale du despote mais bien plus dans la sanction biologique de son impuissance.

Et dans ce plein essor du sentiment national, Hegel théorise le premier une doctrine cohérente du phénomène nouveau qu'est l'Etat-Nation, ³ce qui commande souverainement à nous et à quoi nous sommes incorporés². Hegel voit dans l'Etat la conception à venir de la société, être collectif, infiniment plus important que les individus, au pouvoir bureaucratique et savant, à la volonté qu'il qualifie non arbitraire mais connaissance de ce qui doit être et doit pousser le peuple dans le but que lui assigne la Raison.

Suffrage universel, méritocratie, droits del 'Homme

L'organicisme de Spencer et Durkheim, le positivisme de Comte et les théories transformistes de Lamarck et Darwin, héritiers de l'enthousiasme industriel du XlXième siècle, iront tous dans le sens de l'accroissement indéfini des fonctions et de l'appareil gouvernemental.

Pour se maintenir, le Pouvoir, dont les dimensions actuelle ont pris, avec le développement des moyens de communication, une importance inégalée, dispose de trois armes imparables:

- le recours au suffrage universel, ce qu'avaient déjà compris Napoléon, Bismarck et Disraeli qui consacre le césarisme, la large classe des dépendants se reposant sur l'omnipotence étatique contre l'aristocratie bourgeoise, puissance financière mais sans assise populaire;

- la ³méritocratie², très relatif renouvellement des élites qui facilite beaucoup l'extension du pouvoir en offrant à tous la perspective d'une participation au Pouvoir, complicité spécifique à la démocratie;

- les Droits de l'Homme, qui répandent l'illusion de la garantie des intérêts absolus de l'individu contre la société convention collective, mais que contourne aisément le Pouvoir, qui jouit du prestige de la Souveraineté, et de la collusion tacite liant l'individualisme social avec la philosophie politique absolutiste d'un gouvernement se réclamant des masses.

Le triomphe de la démocratie dans la cohésion opérée entre l'Etat et la Nation prend une tournure téléologique. Bertrand de Jouvenel parle d' ³incubation de la tyrannie².

III. Quelle Europe? Thésée contre le Minotaure.

³L'Etat moderne n'est autre chose que le roi des derniers siècles, qui continue triomphalement son labeur acharne, étouffant toutes les libertés locales, nivelant sans relâche, et uniformisant². Régulateur impérieux de toutes les existences individuelles, il ne protège pas les droits locaux, particuliers, mais réalise une ³idée², I'idée nationale et sociale mêlée. Le paradis plané. Le partisanisme agressif, I'étatisme spoliateur, le nationalisme fiévreux, I'idéalisme cynique concourent à son succès. Le pouvoir de faire concentré, ne reste plus à l'individu que celui de consommer, fonction irresponsable, le pouvoir d'achat, qui porte toutefois en germe le ferment possible d'une révolte, provoquée par la paupérisation et l'inégalité quantitative croissante des pouvoirs de consommation, derrière quoi pourrait se profiler de nouvelles revendications sociales, morales et politiques. Quelle ligne adopter? Bertrand de Jouvenel postule cinq fronts à établir en vue de restaurer la civilisation:

- nier et ¦uvrer au démantèlement de l'Etat national unitaire, monstrueuse concentration de pouvoir et unique impulsion à toutes les forces et toutes les vies de la société. ³Le mal serait en voie de guérison si l'Etat cessait d'être un appareil à travers lequel une volonté générale dicte à chacun ce qu'il doit croire, faire et sentir².

- supprimer la dichotomie producteur-citoyen, renouer avec l'antique conception de l'homme libre, I'habitant, le citoyen accompli dans sa capacité à s'affirmer comme personne, comme Etre et Devenir.

- procéder à l'étude critique des penseurs à l'origine de la Civilisation de Puissance: Hobbes, Rousseau, Kant, Bentham, Helvétius et Destutt de Tracy, conceptions fausses et mortelles de la société.

- reprendre conscience que la nation n'est pas sentiment d'association mais d'appartenance commune à une foi, une morale unanimement respectées. Un droit inviolable parce que hors d'atteinte du Pouvoir.

- instaurer une nouvelle charte des peuples, reposant sur les particularismes linguistiques, culturels, traditionnels et coutumiers. Un libertarisme féodal que Jouvenel traduit par ces mots ³le traditionalisme, I'esprit conservateur des gloires et des coutumes propres au groupe, une fierté de corps qui préfère des conduites spécifiques à d'autres qu'on lui propose comme plus rationnelles, une adhésion affective à la localité plutôt que le dévouement à l'idéologie qui transcende le cadre géographique².

Un libertarisme de type féodal

Une position non-conformiste éminemment proche du personnalisme, qui met l'accent sur la personne humaine, le fédéralisme, la liberté d'association spontanée, I'appartenance à la communauté contre l'omnipotence du Pouvoir. ³Il faut des hommes internationaux par croyance, comme étaient les clercs du Moyen Age² (in Quelle Europe?). Jouvenel opte pour une autorité internationale ayant une prise morale directe sur les peuples, gouvernement des gouvernements, ³ultramontanisme² fédéral à l'échelle européenne sur le modèle de la ³République chrétienne².

Nécessité historique, ce super-gouvernement européen n'aura aucune prétention à l'universalisme du type O.N.U., dont la vanité ne lui échappe pas: ³Ne commet-on pas une erreur lorsqu'on préfère un édifice universel et théorique, à un édifice plus limité, mais réalisable² (in: Quelle Europe?). C'est de la solidarité des instincts, de l'union des sentiments, du respect commun des coutumes particulières que fécondera la résistance à l'hégémonie nationale étatique, ultime rempart de la civilisation européenne.

Ainsi le régime de l'anonymat consacre-t-il non l'ère libertaire des philosophes mais l'ère sécuritaire des tyrans. L'acquisition de droits sociaux s'est accompagnée de l'abandon correspondant des droits individuels les plus élémentaires. L'envahissement de la protection sociale a pris une telle arnpleur qu'il réclame à son tour qu'on s'en protège. Si l'Utile a pris le pas sur le Bien, la faute en revient d'abord aux philosophes modernes.

³Où est donc votre fleuve que je m'y désaltère? Mirages. Il faut retourner à Aristote, Saint Thomas, Montesquieu. Voilà du tangible et rien d'eux n'est inactuel². Sachons, nous aussi nous montrer réceptifs au message anti-étatique et communautariste de Bertrand de Jouvenel. Pour que vive l'Homme Européen, responsable, citoyen, libre!

* * *

Avant de clore cet exposé nécessairement succinct parce que synthèse d'une ¦uvre qui s'est voulue analytique, il convient de parfaire notre connaissance de Bertrand de Jouvenel par quelques éclaircissements sur le concept des Futuribles. Plutôt qu'un historique de la revue du même nom, dirigée par son fils, Hugues de Jouvenel, voyons ensemble ce que recouvre ce terme: ³Futuribles² est un néologisme repris par Bertrand de Jouvenel à un jésuite du XVIième siècle, Molina, théologien espagnol, contraction des mots ³futurs² et ³possibles². Il désigne les différents avenirs possibles selon les différentes manières d'agir. En ce sens, Bertrand de Jouvenel publie en 1964 un essai intitulé L'art de la conjecture, traité théorique où Jouvenel expose le procédé employé par lui dans la réalisation, depuis 1961, de travaux de prospective sur les modifications structurelles du système social et politique. Prévoyance comme action de l'esprit qui considère ce qui peut advenir et non futurologie (pseudo-science proposée par Ossip Flechtheim en 1949 sur la base de la connaissance), ce à quoi il oppose le principe de la ³conjecture raisonnée².

Les péchés mortels de la politique

Au sortir de 1945, Jouvenel jetait les bases de cet aspect proleptique de sa réflexion: ³Si terribles qu'aient été leurs conséquences, ces erreurs sont moins coupables dans leur principe que les fautes, véritables péchés mortels de la politique, qui sont causées par l'impuissance des dirigeants à calculer les répercussions lointaines de leurs actes, par le mépris des règles établies et des maximes avérées de l'art de gouverner²..

En préface de L'art de la conjecture, Bertrand de Jouvenel ajoute: "Susciter ou stimuler des efforts de prévision sociale et surtout politique, tel est le propos de l'entreprise Futuribles, formée, grâce à l'appui de la Fondation Ford, par un petit groupe offrant un éventail de nationalités et de spécialités, assemblé par une commune conviction que les sciences sociales doivent s'orienter vers l'avenir (...) Ainsi l'avenir est pour l'homme, en tant que sujet agissant, domaine de liberté et de puissance, et pour l'homme, en tant que sujet connaissant, domaine d'incertitude. Il est domaine de liberté parce que je suis libre de concevoir ce qui n'est pas, pourvu que je le situe dans l'avenir; j'ai quelque pouvoir de valider ce que j'ai conçu (...). Et même il est notre seul domaine de puissance, car nous ne pouvons agir que sur l'avenir: et le sentiment que nous avons de notre capacité d'agir appelle la notion d'un domaine ³agissable²".

Les quatre règles des "Futuribles"

Quatre règles fondent la démarche:

1) sans représentation, pas d'action.

2) l'action suivie, systématique, s'adresse à la validation d'une représentation projetée dans l'avenir.

3) l'affirmation du futur vaut toutes choses égales d'ailleurs, selon la vigueur de l'intention.

4) l'homme qui agit, avec une intention soutenue, pour réaliser son projet, est créateur d'avenir.

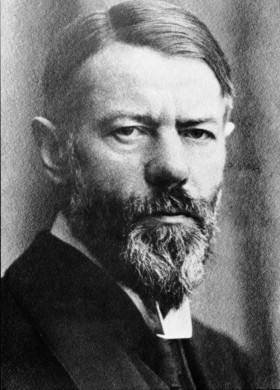

Depuis, colloques, séminaires, projets soumis à la D.A.T.A.R. (Délégation à l'Aménagement du Territoire et à l'Action Régionale) se sont accumulés, que renforcent depuis 1974 la revue Futuribles et la publication régulière d'actes et de livres. ³A mesure que l'avenir devient plus flou et offre une marge de liberté plus grande à nos actions² (cf. La Revue des revues, n°20), Futuribles poursuit le travail initié par Bertrand de Jouvenel et conserve en ligne de mire la mise en garde de Martin Heidegger (in: Le Tournant): Ne pas ³prendre purement et simplement en chasse le futur pour en prévoir et calculer le contour - ce qui revient à faire d'un avenir voilé la simple rallonge d'un présent à peine pensé².

Vivere è sempre scegliersi dei modelli: esempi che incarnino ciò che vogliamo essere e che ci indichino la rotta. Il nostro modello è da sempre l’ardito. In questa scelta c’è certamente la gratitudine e l’ammirazione verso persone in carne ed ossa che, nella Grande Guerra e nel periodo immediatamente successivo, hanno dato anima e corpo alla Nazione. Ma c’è anche e soprattutto la percezione nitida che c’è qualcosa, nella mentalità ardita, che ancora oggi ci parla, che si innalza sopra le contingenze, che illustra un metodo e uno stile ancora oggi attualissimo.

Vivere è sempre scegliersi dei modelli: esempi che incarnino ciò che vogliamo essere e che ci indichino la rotta. Il nostro modello è da sempre l’ardito. In questa scelta c’è certamente la gratitudine e l’ammirazione verso persone in carne ed ossa che, nella Grande Guerra e nel periodo immediatamente successivo, hanno dato anima e corpo alla Nazione. Ma c’è anche e soprattutto la percezione nitida che c’è qualcosa, nella mentalità ardita, che ancora oggi ci parla, che si innalza sopra le contingenze, che illustra un metodo e uno stile ancora oggi attualissimo.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

In 1936, while staying at the coastal village of Tossa de Mar with artist

In 1936, while staying at the coastal village of Tossa de Mar with artist

Seit der Frühjahrsprospekt meines Verlags versandt ist, hat ein rundes Dutzend Leser angerufen, um zu erfragen, wieso ich gerade die Bücher Carl Schmitts in den Versand aufgenommen habe und warum ich ihn derzeit wieder intensiv lese. Meine Antwort:

Seit der Frühjahrsprospekt meines Verlags versandt ist, hat ein rundes Dutzend Leser angerufen, um zu erfragen, wieso ich gerade die Bücher Carl Schmitts in den Versand aufgenommen habe und warum ich ihn derzeit wieder intensiv lese. Meine Antwort: Samedi, 15 h, théâtre de l’Atelier. Fabrice Luchini vient tranquillement s’assoir près d’une table couverte de livres. La salle est comble. Il avait déjà enchanté les fans de grands textes avec ses lectures de Nietzsche, de La Fontaine et d’autres auteurs de calibre. Il s’attèle cette fois-ci à l’œuvre de Philippe Muray, l’écrivain contempteur de la société hyperfestive et des rebellocrates, polémiste de haut vol disparu en 2006.

Samedi, 15 h, théâtre de l’Atelier. Fabrice Luchini vient tranquillement s’assoir près d’une table couverte de livres. La salle est comble. Il avait déjà enchanté les fans de grands textes avec ses lectures de Nietzsche, de La Fontaine et d’autres auteurs de calibre. Il s’attèle cette fois-ci à l’œuvre de Philippe Muray, l’écrivain contempteur de la société hyperfestive et des rebellocrates, polémiste de haut vol disparu en 2006. Ex:

Ex: Pour le christianisme, écrit Sigrid Hunke, le Dieu tout-puissant, depuis sa sphère marmoréenne d'éternité, depuis son au-delà inaccessible, impose la mort à ses créatures en guise de punition pour leur désobéissance et pour leur prétention à devenir égales à lui. Le Christ, fils de ce Dieu omnipotent fait chair et "descendu" parmi les hommes, obéit à son Père, meurt crucifié, descend dans le royaume des morts et revient à la vie. Pour les premiers croyants, le règne paradisiaque, annoncé par ce Messie et par la tradition hébraïque, devait commencer dès la réapparition du Christ. Il n'en fut rien et ce fut le tour de force opéré par Paul de Tarse: cet apôtre tardif annonce que la mort est une parenthèse, qu'il faut attendre un "jugement dernier", où le Christ sépararera les pies des impies et jugera bons et méchants à la place de son "Père". Ce n'est qu'alors que commencera le règne définitif de Dieu, où injustice, misères, maladies auront à jamais disparues.

Pour le christianisme, écrit Sigrid Hunke, le Dieu tout-puissant, depuis sa sphère marmoréenne d'éternité, depuis son au-delà inaccessible, impose la mort à ses créatures en guise de punition pour leur désobéissance et pour leur prétention à devenir égales à lui. Le Christ, fils de ce Dieu omnipotent fait chair et "descendu" parmi les hommes, obéit à son Père, meurt crucifié, descend dans le royaume des morts et revient à la vie. Pour les premiers croyants, le règne paradisiaque, annoncé par ce Messie et par la tradition hébraïque, devait commencer dès la réapparition du Christ. Il n'en fut rien et ce fut le tour de force opéré par Paul de Tarse: cet apôtre tardif annonce que la mort est une parenthèse, qu'il faut attendre un "jugement dernier", où le Christ sépararera les pies des impies et jugera bons et méchants à la place de son "Père". Ce n'est qu'alors que commencera le règne définitif de Dieu, où injustice, misères, maladies auront à jamais disparues. La Vita nuova (1292-1293) de Dante es el canto que prepara a la recta lectura de la Divina commedia. El lector atento sabe que el ejercicio necesario para la compresión del Amor dantesco en términos impersonales y político-religiosos, depende del soneto de la Vita nuova. Se trata, en este breve libro, de la compresión del dogma del Milagro como evento del Automaton (la casualidad), como la realización del evento excepcional en el accidente. En Dante el Automaton es la inmediatez ineluctable y subitánea del advenimiento en su Ahora perpetuo bajo la forma del saluto. Il saluto (saludo) irrumpe en el tiempo (lo crea más precisamente) para imponer su Salud: Beatrice (1). Se trata, en otras palabras, del advenimiento de un nuevo orden bajo la forma del acontecimiento fortuito: se trata del orden necesario

La Vita nuova (1292-1293) de Dante es el canto que prepara a la recta lectura de la Divina commedia. El lector atento sabe que el ejercicio necesario para la compresión del Amor dantesco en términos impersonales y político-religiosos, depende del soneto de la Vita nuova. Se trata, en este breve libro, de la compresión del dogma del Milagro como evento del Automaton (la casualidad), como la realización del evento excepcional en el accidente. En Dante el Automaton es la inmediatez ineluctable y subitánea del advenimiento en su Ahora perpetuo bajo la forma del saluto. Il saluto (saludo) irrumpe en el tiempo (lo crea más precisamente) para imponer su Salud: Beatrice (1). Se trata, en otras palabras, del advenimiento de un nuevo orden bajo la forma del acontecimiento fortuito: se trata del orden necesario  Die „Frage nach der Führung“ ist nach wie vor aktuell. Das zeigt die im Januar erschienene Wochenbeilage „Aus Politik und Zeitgeschichte“ der Zeitung „Das Parlament“. Die Themenstellungen der von der Bundeszentrale für politische Bildung herausgegebenen Zeitschrift sind dabei oft kontroverser als die braven Beiträge der deutschen Intelligenz. Schon im Editorial wird im Tenor des bundesdeutschen Schuldvorwurfs auf die nationalistische Hybris und den Dilettantismus des Kaiserreiches verwiesen und politische Führung derart im politisch korrekten Kontext verortet, dass Beiträge zur Führung „als Demokratiewissenschaft“ (Ludger Helms) oder abgrenzend: „in der Diktatur“ (Jan C. Behrends) nur folgerrichtig scheinen.

Die „Frage nach der Führung“ ist nach wie vor aktuell. Das zeigt die im Januar erschienene Wochenbeilage „Aus Politik und Zeitgeschichte“ der Zeitung „Das Parlament“. Die Themenstellungen der von der Bundeszentrale für politische Bildung herausgegebenen Zeitschrift sind dabei oft kontroverser als die braven Beiträge der deutschen Intelligenz. Schon im Editorial wird im Tenor des bundesdeutschen Schuldvorwurfs auf die nationalistische Hybris und den Dilettantismus des Kaiserreiches verwiesen und politische Führung derart im politisch korrekten Kontext verortet, dass Beiträge zur Führung „als Demokratiewissenschaft“ (Ludger Helms) oder abgrenzend: „in der Diktatur“ (Jan C. Behrends) nur folgerrichtig scheinen.

Singulier destin que celui de Bertrand de Jouvenel des Ursins, aristocrate républicain, non-conformiste des années de l'entre-deux-guerres et fédéraliste européen fondateur du Club de Rome, titulaire de chaires académiques à Paris mais aussi à Oxford, Manchester. Cambridge, Yale ou Berkeley, auteur d'une trentaine de traités théoriques en politologie et sciences économique et sociale, témoin et acteur de cinquante ans de haute diplomatie mondiale (tour à tour en tant qu'envoyé spécial puis conseiller expert auprès des principales instances dirigeantes, membre de la Commission des Comptes de la Nation et de la Commission au Plan), président-directeur général de la S.E.D.E.I.S. (Société d'Etude et de Documentation Economique, Industrielle et Sociale), directeur de revues de prospective dans lesquelles il mit en équation parmi les premiers la méthodologie de la prospection dans le domaine des ³sciences² sociales (l'art de la conjecture ou stochastique: sagesse du philosophe et prudence du politique) synthétisée en un néologisme, Futuribles, qui devait donner l'intitule d'une revue créée et dirigée par son fils, Hugues de Jouvenel, et qui sur la fin de ses jours dut intenter un procès à l'historien Zeev Sternhell, qui dans sa somme Ni Droite ni Gauche, I'idéologie fasciste en France,I'évoquait en une figure prédominante de l'intelligentsia pro-fasciste française. On se souvient que Denis de Rougemont, à qui bien des convergences doctrinales reliaient Bertrand de Jouvenel, se vit lui aussi obliger de traîner Bernard Henri Lévy devant les tribunaux pour les mêmes accusations publiées dans le livre L'idéologie française.

Singulier destin que celui de Bertrand de Jouvenel des Ursins, aristocrate républicain, non-conformiste des années de l'entre-deux-guerres et fédéraliste européen fondateur du Club de Rome, titulaire de chaires académiques à Paris mais aussi à Oxford, Manchester. Cambridge, Yale ou Berkeley, auteur d'une trentaine de traités théoriques en politologie et sciences économique et sociale, témoin et acteur de cinquante ans de haute diplomatie mondiale (tour à tour en tant qu'envoyé spécial puis conseiller expert auprès des principales instances dirigeantes, membre de la Commission des Comptes de la Nation et de la Commission au Plan), président-directeur général de la S.E.D.E.I.S. (Société d'Etude et de Documentation Economique, Industrielle et Sociale), directeur de revues de prospective dans lesquelles il mit en équation parmi les premiers la méthodologie de la prospection dans le domaine des ³sciences² sociales (l'art de la conjecture ou stochastique: sagesse du philosophe et prudence du politique) synthétisée en un néologisme, Futuribles, qui devait donner l'intitule d'une revue créée et dirigée par son fils, Hugues de Jouvenel, et qui sur la fin de ses jours dut intenter un procès à l'historien Zeev Sternhell, qui dans sa somme Ni Droite ni Gauche, I'idéologie fasciste en France,I'évoquait en une figure prédominante de l'intelligentsia pro-fasciste française. On se souvient que Denis de Rougemont, à qui bien des convergences doctrinales reliaient Bertrand de Jouvenel, se vit lui aussi obliger de traîner Bernard Henri Lévy devant les tribunaux pour les mêmes accusations publiées dans le livre L'idéologie française. 1.

1. La neve sulla tosta, ma il fuoco nella bocca!", rief ein begeisterter Italiener aus, der das einzige überlieferte Portrait Joseph de Maistres betrachtete, das kurz vor dessen Tode entstand. Das Haupt weiß, wie von Schnee bedeckt und aus dem Munde strömt Feuer: De Maistre gehört zu den wenigen Autoren, die mit zunehmenden Jahren stets nur radikaler und schroffer wurden und sich der sanft korrumpierenden Weisheit des Alters entschlungen, gemäß der man versöhnlicher zu werden habe und endlich um die Reputation bemüht sein müsse. Fors do l'honneur nul souci, außer der Ehre keine Sorge, war der Wahlspruch des Savoyarden, und zu seiner Ehre gehörte es, immer unvermittelter, schonungsloser und verblüffender das Seine zu sagen.

La neve sulla tosta, ma il fuoco nella bocca!", rief ein begeisterter Italiener aus, der das einzige überlieferte Portrait Joseph de Maistres betrachtete, das kurz vor dessen Tode entstand. Das Haupt weiß, wie von Schnee bedeckt und aus dem Munde strömt Feuer: De Maistre gehört zu den wenigen Autoren, die mit zunehmenden Jahren stets nur radikaler und schroffer wurden und sich der sanft korrumpierenden Weisheit des Alters entschlungen, gemäß der man versöhnlicher zu werden habe und endlich um die Reputation bemüht sein müsse. Fors do l'honneur nul souci, außer der Ehre keine Sorge, war der Wahlspruch des Savoyarden, und zu seiner Ehre gehörte es, immer unvermittelter, schonungsloser und verblüffender das Seine zu sagen. La lecture d'Aristote nous enseigne que l'argent naquit pour faciliter le troc, et que dès lors il est une convention, un artifice, un signe. Ce signe alimenta l'imagination et développa l'illusion qui corrompit les âmes et les sociétés, car il magnifia la richesse créée par l'argent-papier en lieu et place de la richesse réelle issue de la production de biens et de services. L'éthique aristotélicienne se fondait sur le concept de la limitation des richesses; tant que l'économie de troc fonctionnait, il ne pouvait y avoir de richesse illimitée car, par exemple, la récolte de grains est limitée comme le sont les semailles. Mais l'argent introduisit le concept de richesse illimitée; et contrairement aux grains de céréales, les monnaies peuvent s'accumuler indéfiniment, et quand cela survient, la richesse se transforme en une fin en soi, et non plus en un moyen; l'homme ne vit plus de la richesse, il vit pour elle.

La lecture d'Aristote nous enseigne que l'argent naquit pour faciliter le troc, et que dès lors il est une convention, un artifice, un signe. Ce signe alimenta l'imagination et développa l'illusion qui corrompit les âmes et les sociétés, car il magnifia la richesse créée par l'argent-papier en lieu et place de la richesse réelle issue de la production de biens et de services. L'éthique aristotélicienne se fondait sur le concept de la limitation des richesses; tant que l'économie de troc fonctionnait, il ne pouvait y avoir de richesse illimitée car, par exemple, la récolte de grains est limitée comme le sont les semailles. Mais l'argent introduisit le concept de richesse illimitée; et contrairement aux grains de céréales, les monnaies peuvent s'accumuler indéfiniment, et quand cela survient, la richesse se transforme en une fin en soi, et non plus en un moyen; l'homme ne vit plus de la richesse, il vit pour elle.

No sólo sus primeras lecturas lo acercan a los autores galos del siglo XVIII, sino también sus estudios universitarios los desarrolló en las universidades más progresistas y, por ende, más afrancesadas de la España de entonces.

No sólo sus primeras lecturas lo acercan a los autores galos del siglo XVIII, sino también sus estudios universitarios los desarrolló en las universidades más progresistas y, por ende, más afrancesadas de la España de entonces. Wessen Gegner?

Wessen Gegner? Ex:

Ex: Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1979

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1979 Sombart, opposant la mentalité aristocratique à l'esprit "bourgeois proprement dit" (c'est-à-dire dénué de la composante de l'esprit d'entreprise), note: "Les uns chantent et résonnent, les autres n'ont aucune résonnance; les uns sont resplendissants de couleurs, les autres totalement incolores. Et cette opposition s'applique non seulement aux deux tempéraments comme tels, mais aussi à chacune des manifestations de l'un et de l'autre. Les uns sont artistes (par leur prédispositions, mais non nécessairement par leur profession), les autres fonctionnaires, les uns sont faits de soie, les autres de laine". Ces traits de "bourgeoisime" ne caractérisent plus aujourd'hui une classe (car il n'y a plus de classe bourgeoise) mais la société toute entière. Nous vivons à l'ère du consensus bourgeois.

Sombart, opposant la mentalité aristocratique à l'esprit "bourgeois proprement dit" (c'est-à-dire dénué de la composante de l'esprit d'entreprise), note: "Les uns chantent et résonnent, les autres n'ont aucune résonnance; les uns sont resplendissants de couleurs, les autres totalement incolores. Et cette opposition s'applique non seulement aux deux tempéraments comme tels, mais aussi à chacune des manifestations de l'un et de l'autre. Les uns sont artistes (par leur prédispositions, mais non nécessairement par leur profession), les autres fonctionnaires, les uns sont faits de soie, les autres de laine". Ces traits de "bourgeoisime" ne caractérisent plus aujourd'hui une classe (car il n'y a plus de classe bourgeoise) mais la société toute entière. Nous vivons à l'ère du consensus bourgeois. Karlheinz Weissmann:

Karlheinz Weissmann: