dimanche, 05 octobre 2025

Sacrifice et souveraineté: la géopolitique comme épopée théodramatique ou tragédie païenne

Sacrifice et souveraineté: la géopolitique comme épopée théodramatique ou tragédie païenne

Santiago Mondéjar

Source: https://geoestrategia.eu/noticia/45216/geoestrategia/sacr...

Le discours officiel émanant des institutions européennes présente la guerre en Ukraine comme une lutte moralisatrice, presque téléologique : une confrontation lucide et manichéenne entre le bien et le mal, la lumière et les ténèbres, l’innocence et l’agression. Les politiciens, analystes et médias consacrent l’Ukraine comme protagoniste héroïque, tandis qu’ils relèguent la Russie au rôle d’antagoniste maléfique, reproduisant ainsi une structure narrative similaire aux drames moraux théo-dramatiques expliqués par Hans Urs von Balthasar (1988).

Le drame chrétien — exemplifié dans la Divine Comédie de Dante ou dans Le Grand Théâtre du Monde de Calderón — imprègne le mal et la souffrance d’une signification au sein d’une économie de la rédemption, dans laquelle l’action humaine est soumise au jugement moral et à la possibilité de la grâce. Dans ce cadre conceptuel, le conflit se configure comme un jugement éthique, une narration de rédemption et un impératif moral : l’Europe se sent poussée à agir avec droiture, s’efforçant de protéger les opprimés et de réparer un ordre brisé. Cette rhétorique évoque les exhortations collectives des grandes puissances européennes pendant la Première Guerre mondiale, marquées par une narration linéaire et téléologique, investie d’une providence morale projetée sur les réalités géopolitiques (Mosse, 1990). Cependant, sous cette idéalisation morale se cache une réalité brute.

Le drame chrétien — exemplifié dans la Divine Comédie de Dante ou dans Le Grand Théâtre du Monde de Calderón — imprègne le mal et la souffrance d’une signification au sein d’une économie de la rédemption, dans laquelle l’action humaine est soumise au jugement moral et à la possibilité de la grâce. Dans ce cadre conceptuel, le conflit se configure comme un jugement éthique, une narration de rédemption et un impératif moral : l’Europe se sent poussée à agir avec droiture, s’efforçant de protéger les opprimés et de réparer un ordre brisé. Cette rhétorique évoque les exhortations collectives des grandes puissances européennes pendant la Première Guerre mondiale, marquées par une narration linéaire et téléologique, investie d’une providence morale projetée sur les réalités géopolitiques (Mosse, 1990). Cependant, sous cette idéalisation morale se cache une réalité brute.

La guerre en Ukraine, comme tous les conflits, est alimentée par la realpolitik: un choc d’intérêts stratégiques, d’insécurités historiques et de calculs pragmatiques (Mearsheimer, 2014), marqué par l’hamartia et la péripétie, c’est-à-dire les erreurs de jugement et les retournements soudains du destin. Ainsi, le conflit s’éloigne du drame chrétien, avec sa promesse d’une issue morale, et se rapproche d’une tragédie païenne, soumise à l’implacable dynamique du pouvoir effectif.

Lorsque les dirigeants européens et leurs hérauts projettent une cohérence narrative imaginaire sur le conflit, ils ignorent les limites du volontarisme, la contingence des résultats et la chimère d’une résolution téléologique. À la place, émerge une logique brutale, amorale et contingente, plus proche des tragédies d’Euripide que de la dramaturgie salvatrice articulée par von Balthasar (1988). À l’instar de la tragédie grecque, le conflit se déroule dans un cadre indifférent à la clarté morale, où les acteurs poursuivent leurs fins, conditionnés par les circonstances plus que par des impératifs éthiques (Lebow, 2003).

En moralisant le conflit, l’Europe commet une grave erreur en imposant une dramaturgie politique conçue comme un drame moral à une réalité profondément tragique, brutale et moralement ambiguë : un drame de nécessité, non de grâce divine.

En moralisant le conflit, l’Europe commet une grave erreur en imposant une dramaturgie politique conçue comme un drame moral à une réalité profondément tragique, brutale et moralement ambiguë : un drame de nécessité, non de grâce divine.

Cependant, cette tendance à la moralisation est révélatrice d’un point de vue anthropologique. L’Europe, culturellement imprégnée d’un imaginaire chrétien qui entre en collision avec sa dépendance séculaire à la guerre (Traverso, 2007), s’efforce de doter le conflit d’une clarté morale qui légitime le soutien public et justifie, a posteriori, l’exceptionnalisme de sa politique du fait accompli (Anderson, 2006).

Comme le raconte Euripide, le poids du passé fait pencher la balance vers la force brute, comme le montrent les vies d’Agamemnon, Clytemnestre et leur descendance, ce qui reflète la conception grecque de la parenté comme lien inséparable de responsabilité morale partagée: la loyauté familiale unit et divise, et la vengeance, même justifiée, perpétue la misère (Goldhill, 1986). Ce schéma de violence cyclique liée à la lignée trouve un parallèle en Ukraine: les intérêts géostratégiques, les alliances de circonstance et les héritages historiques partagés fonctionnent comme des parentés géopolitiques.

Cependant, en cadrant la guerre comme un acte de justice providentielle, on fait taire le khoros — le chœur tragique grec, la voix collective de la raison —, voix qui pourrait indiquer que la racine du conflit n’est pas à chercher dans un dessein divin, mais dans l’ambition politique et la contingence historique. Par ce glissement narratif vers le moralisme, on obscurcit l’essence tragique du conflit, ce qui encourage des réactions politiques motivées davantage par l’impossibilité d’échapper au cercle vicieux du maintien à tout prix d’une cohérence morale qui n'est imposée que par l’intérêt à éliminer les réalités brutales de la politique internationale.

La morphologie de la tragédie grecque, avec son indifférence remarquable au sentimentalisme, offre un cadre plus solide pour explorer la dynamique du pouvoir, de la justice et des conflits contemporains. Elle permet d’apprécier comment la politique et les relations internationales reflètent une philosophie enracinée dans le tragique : un cynisme sous-jacent qui défie le moralisme simpliste en reconnaissant l’inévitabilité du conflit, la nature illusoire de la justice et les cicatrices indélébiles des offenses (Lebow, 2003).

Un exemple paradigmatique est la saga de la Maison d’Atrée, marquée par la mort, la trahison et la violence, nées de dettes héritées qui entraînent les acteurs dans des conflits dépassant leurs choix individuels, transformant la volonté en une force tragique. Agamemnon, roi de Mycènes, incarne l’hybris : l’orgueil démesuré qui défie les limites humaines et divines. Sa décision de sacrifier sa fille Iphigénie pour obtenir des vents favorables pour Troie, inspirée par l’oracle et manipulée par Ulysse, révèle comment l’ambition et la quête de l’honneur s’entrelacent avec la contrainte et la stratégie politique.

L’arrogance d’Agamemnon l’aveugle aux conséquences de ses actes: des décisions qui paraissent rationnelles ou nécessaires déclenchent des représailles, des échecs et des passions déchaînées. Dans cette tragédie, chaque personnage parcourt un chemin de perdition, convaincu de la justice de sa cause, mais prisonnier d’une obsession implacable.

De façon analogue, l’Occident collectif, gonflé de confiance après sa victoire dans la Guerre froide, a commis une erreur de jugement similaire : il a sous-estimé la complexité du conflit et, dans sa présomption de suprématie morale et matérielle, a précipité une collision avec la réalité. À l’instar de Clytemnestre qui transforme le ressentiment familial en autorité politique par la vengeance, la perception par la Russie de la déloyauté ukrainienne et de la malhonnêteté systématique de l’Occident depuis l’ère Gorbatchev reflète la tension entre le devoir et le ressentiment, la solidarité et le conflit (Sakwa, 2017).

Les liens, qu’ils soient familiaux ou géopolitiques, peuvent conduire à l’unité comme à la destruction mutuelle. Sur ce plan tragique, l’Ukraine émerge comme une Iphigénie, symboliquement immolée sur l’autel des ambitions d’autrui, prise au piège de forces qui dépassent sa volonté de puissance. L’Union européenne, quant à elle, assume le rôle d’Ulysse, tissant de subtiles tromperies — comme les accords de Minsk, que Merkel et Hollande se sont plus tard vantés d’avoir manipulés — pour orienter les attentes et subordonner le destin de l’Ukraine aux intérêts d’un ordre géopolitique (Sakwa, 2017). La tragédie réside dans le fait que, malgré la volonté souveraine de l’Ukraine, ses souffrances sont instrumentalisées par des tiers, ce qui en fait un axe narratif du pouvoir et de la légitimité.

Ce schéma reprend la structure d’Euripide: la victime, loin d’être passive, met à nu l’hybris de ceux qui l’entourent et révèle la fragilité de toute prétention à la moralité ou à la rationalité absolue dans les conflits (Euripide, 2001). Le sacrifice d’Iphigénie trouve un écho dans le présent, démontrant combien la tension entre l’ambition, l’honneur et la contrainte demeure catastrophique, même si les acteurs modernes se drapent dans la rhétorique de la justice morale et du droit international.

D’un point de vue philosophique, la tragédie offre un cadre indispensable pour comprendre les conflits humains. La synthèse du mythe et de la géopolitique révèle que les guerres sont façonnées par des passions profondément humaines : l’hybris, la loyauté et la vengeance motivent des décisions qui transcendent les dichotomies morales simplistes. Comme l’illustre la Maison d’Atrée, la parenté et l’ambition servent de sources doubles d’identité et de calamité (Goldhill, 1986).

De même, la guerre en Ukraine montre que les États, tout comme les individus, sont pris dans des réseaux d’obligations, de survie et d’orgueil, ce qui reflète les impulsions humaines éternelles. Même lorsque la noblesse ou la sincérité animent les efforts pour restaurer l’ordre et la justice, ces actions portent en elles les germes de leur propre ruine. La tragédie, par sa lucidité inébranlable, enseigne les limites de l’action humaine et la persistance du conflit comme horizon inexorable de la condition mortelle.

L’offensive russe en Ukraine peut être interprétée, métaphoriquement, comme la matérialisation d’un destin tragique plus que comme le produit d’un choix moral. La politique, dans ce scénario, se présente comme un théâtre où le pouvoir s’affirme à travers la confrontation (Lebow, 2003). Dans la tragédie grecque, le héros n’agit pas par volonté propre ou par calcul moral, mais parce qu’il le doit: il est pris dans une logique d’inévitabilité dictée par les dieux, le destin ou sa propre hybris.

Oreste ne tue pas Clytemnestre seulement pour venger son père, mais parce que l’ordre du monde l’y oblige (Eschyle, 2009). De même, la mentalité occidentale peut être comprise comme la sécularisation d’un fatalisme historiciste qui, chez Fukuyama (1992), hérite de la téléologie dialectique de Hegel, lui-même inspiré de la philosophie de l’histoire d’Augustin. Dans La Cité de Dieu, Augustin a posé pour la première fois dans la tradition occidentale une conception téléologique et linéaire de l’histoire: un drame à dessein divin, orienté vers une culmination religieuse. Hegel sécularise cette vision dans le Weltgeist, l’Esprit absolu qui, à travers un processus dialectique, atteint la conscience de soi et la liberté dans le monde.

Oreste ne tue pas Clytemnestre seulement pour venger son père, mais parce que l’ordre du monde l’y oblige (Eschyle, 2009). De même, la mentalité occidentale peut être comprise comme la sécularisation d’un fatalisme historiciste qui, chez Fukuyama (1992), hérite de la téléologie dialectique de Hegel, lui-même inspiré de la philosophie de l’histoire d’Augustin. Dans La Cité de Dieu, Augustin a posé pour la première fois dans la tradition occidentale une conception téléologique et linéaire de l’histoire: un drame à dessein divin, orienté vers une culmination religieuse. Hegel sécularise cette vision dans le Weltgeist, l’Esprit absolu qui, à travers un processus dialectique, atteint la conscience de soi et la liberté dans le monde.

L’histoire acquiert ainsi une direction, un but et une fin dans les deux sens: comme objectif et comme terme. Fukuyama, adoptant ce schéma hégélien, remplace l’État idéal de Hegel par la démocratie libérale occidentale, la proclamant « forme définitive du gouvernement humain ». Dans son récit, les guerres, les révolutions et les conflits ne sont pas de simples accidents historiques, mais des étapes nécessaires dans la dialectique vers une synthèse finale. Cependant, en déclarant que cette synthèse est déjà atteinte, Fukuyama transforme la démocratie libérale d’un système politique contingent en un destin manifeste de l’humanité, une prétention qui révèle une théologie politique sécularisée, au sens développé par Carl Schmitt : le souverain, incarné dans l’ordre libéral, décide de l’état d’exception, suspendant le conflit idéologique fondamental.

La démocratie libérale cesse d’être un projet politique faillible et devient un dogme incontestable, une question de foi qui relègue la dissidence au statut d’hérésie, destinée à être éradiquée par le cours inexorable de l’histoire.

Cependant, cela commet le péché capital que la tragédie grecque dénonce sévèrement : l’hybris de s’arroger des attributs divins. Alors que la vision augustino-hégélienne est linéaire et optimiste, projetant le salut séculier, la perspective tragique est cyclique et pessimiste, avertissant du châtiment inévitable pour ceux qui prétendent transcender les limites de la condition mortelle. Dans la vision du monde grecque, l’univers est régi par un ordre cosmique (thémis) que les humains ne doivent pas troubler. Le destin (moira) des mortels est la finitude, l’imperfection et le changement ; toute tentative d’atteindre la stabilité éternelle ou la connaissance absolue — attributs exclusifs des dieux — constitue une transgression punissable.

En proclamant la fin de l’histoire, Fukuyama commet précisément cette hybris, s’arrogeant le déterminisme divin sur le parcours de l’humanité. En ce sens, la guerre en Ukraine n’est pas une simple erreur de calcul ou un excès conjoncturel, mais une tragique anagnôrisis : le moment où les acteurs, aveuglés par leur propre ambition, reconnaissent que le pouvoir ne peut s’affirmer que par la violence. La catharsis qui en résulte n’est pas rédemptrice, mais dévastatrice, et évoque la terreur et la pitié tandis que le monde est témoin de la façon dont la logique du pouvoir plonge des millions de personnes dans la souffrance (Aristote, 1997).

Le sacrifice d’Iphigénie trouve un écho tragique dans le conflit ukrainien. Agamemnon ne sacrifie pas sa fille par désir ou justice, mais parce que la logique du destin et de la guerre l’y contraint (Eschyle, 2009). De même, les acteurs en Ukraine sont otages de la nécessité historique, un sacrifice exigé par l’hybris du pouvoir absolu. À la différence du drame chrétien, où la souffrance vise la rédemption (von Balthasar, 1988), dans la logique de la tragédie il n’y a pas de salut : l’action politique répond au destin, non à la moralité, et vise l’affirmation de la souveraineté à tout prix.

Tout en sachant que leurs actions déclencheront un cycle implacable de violence qui pourrait bien finir par les dévorer, les acteurs géopolitiques poursuivent, car s’arrêter signifierait renoncer à leur propre existence politique.

Bibliographie:

Aeschylus. (2009). The Oresteia (R. Fagles, Trans.). Penguin Classics.

Anderson, B. (2006). Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism (Rev. ed.). Verso.

Aristotle. (1997). Poetics (M. Heath, Trans.). Penguin Classics.

Euripides. (2001). Iphigenia at Aulis (P. Vellacott, Trans.). Penguin Classics.

Fukuyama, F. (1992). The End of History and the Last Man. Penguin Books.

Goldhill, S. (1986). Reading Greek Tragedy. Cambridge University Press.

Lebow, R. N. (2003). The Tragic Vision of Politics: Ethics, Interests and Orders. Cambridge University Press.

Mearsheimer, J. J. (2014). ‘Why the Ukraine Crisis Is the West’s Fault: The Liberal Delusions That Provoked Putin’. Foreign Affairs, 93(5), 77–89.

Mosse, G. L. (1990). Fallen Soldiers: Reshaping the Memory of the World Wars. Oxford University Press.

Sakwa, R. (2017). Russia Against the Rest: The Post-Cold War Crisis of World Order. Cambridge University Press.

Traverso, E. (2007). Fire and Blood: The European Civil War, 1914–1945 (A. Brown, Trans.). Verso.

von Balthasar, H. U . (1988). Theo-Drama: Theological Dramatic Theory (Vol. 1, G. Harrison, Trans.). Ignatius Press.

16:18 Publié dans Actualité, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, ukraine, mythologie grecque, tragédie grecque, tragédie, théodramaturgie, philosophie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 27 mai 2023

L'ailleurs de la tragédie grecque: un essai de l'helléniste Davide Susanetti

L'ailleurs de la tragédie grecque: un essai de l'helléniste Davide Susanetti

Giovanni Sessa

Source: https://www.paginefilosofali.it/laltrove-della-tragedia-greca-un-saggio-del-grecista-davide-susanetti-giovanni-sessa/

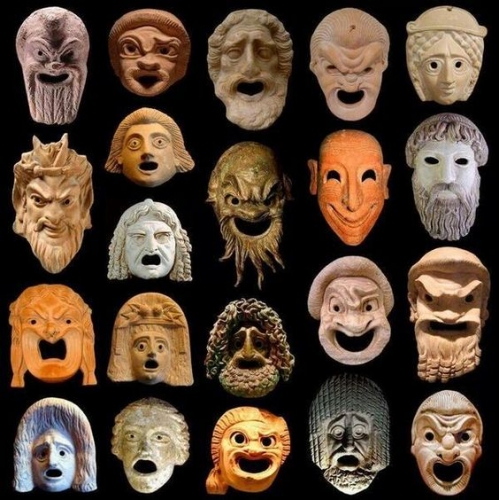

Un nouvel essai de Davide Susanetti, spécialiste de la Grèce antique à l'université de Padoue, dans lequel il remet en question les théories actuelles sur la tragédie attique, est désormais en librairie. Il s'agit du volume L'altrove della tragedia greca. Scene, parole e immagini (= Scènes, mots et images, publié par Carocci (pp. 187, 20,00 euros). Il ne s'agit pas de l'habituelle reconstruction historique et hérétique du théâtre tragique : "mais [...] la rencontre méditative avec une série d'images et de mots qui résonnent à partir des scènes tragiques" (p. 10) et dont l'écho dissonant parvient jusqu'à nous. Susanetti introduit le lecteur dans les moments les plus importants que le théâtre, par excellence la "pièce de Dionysos", a produits en Grèce. Il s'attarde, entre autres, sur les thèmes de l'identité, de la douleur, de la polis, du corps, de l'homme et de la femme, et de la tradition. La lecture du texte est engageante et agréable par la fluidité de la prose, qui correspond bien au métamorphisme dionysiaque mis en scène par le tragédien. L'incipit du volume nous transporte dans le proscenium des Bacchantes d'Euripide, d'où émerge avec force la figure de Penthée, roi de Thèbes. Dionysos est arrivé dans la ville : les femmes l'ont suivi dans la montagne, enivrées par sa présence troublante.

Le roi ordonne la capture du dieu, qui est ainsi conduit au palais. Aux paroles de Dionysos, qui déstabilisent le faux savoir et les certitudes apodictiques de Penthée, celui-ci ne sait que répondre tout en réaffirmant fièrement sa propre identité et sa noble naissance. Dionysos surprend: il secoue soudain le palais en lui impulsant un mouvement sismique. Le roi perd le contrôle, devient en quelque sorte le serviteur du dieu qui mène le jeu, visant à montrer l'inanité de toute identité. Il pousse Penthée sur "un chemin où, pas à pas, chaque attribut de cette identité si évidente [...] se brise, se transformant en son exact contraire" (p. 13). D'homme d'ordre, il se transforme en bacchante effrénée et est finalement mis en pièces par ses congénères, dont sa mère. Son corps est mis en pièces. Ce n'est qu'à ce moment-là que Penthée prend conscience de la signification profonde de son nom, dont l'étymologie renvoie à la "douleur". La phrase-fouet du dieu indique l'état dans lequel se trouve son deutéragoniste : "Tu ne sais pas ce que tu vis, tu ne sais pas ce que tu vois, tu ne sais même pas qui tu es" (p. 15). La potestas divine remet en question les distinctions fallacieuses produites par l'approche purement conceptuelle du réel, les indications épistémiques du lógos et toutes les opinions et les choix qui découlent de cette identité : elle indique, dans la tragédie, comme Nietzsche en avait eu l'intuition, un "au-delà" dont la plupart n'ont pas connaissance, une "unité essentielle" (Ur-eine) de la physis, qui se dit dans le multiple.

La représentation tragique montre que Dionysos dissout les liens, les identités faussement ossifiées, renouvelant le regard sur le monde. La catharsis tragique est : "la purification de l'entêtement du moi propre à chacun" (p. 18). Dans la tragédie, note Susanetti, la descente aux enfers, contrairement aux Mystères, ne se transmue pas en vita nova. L'adage tragique est traversée de la douleur, qui suggère au spectateur, même contemporain, le "surplus d'un ailleurs qui reste à compléter et à parcourir" (p. 19). Le surplus indiqué dans le chœur des Anciens d'Argos dans l'Agamemnon d'Eschyle, qui en appellent à la Sagesse qui, selon la leçon d'Héraclite : "accepte et en même temps refuse de s'envelopper dans un seul nom. L'unité de tous les contraires [...] est tó sophón : principe de toutes les déterminations, dont chacune se réfère à elle et la nomme, sans coïncider avec elle" (p. 27). La tragédie est la transcription scénique de la première locution d'Anaximandre et du trait polémologique du réel, lu comme somme de "déterminés" : "chaque chose s'affirme en exerçant son droit d'être contre le droit d'une autre [...] d'où découle dans le contraste réciproque "l'injustice" dont elles doivent payer le prix" (p. 30). Il faut, d'autre part, ne pas se croire indépendant du tout, ne pas s'enfermer dans la "pensée privée" héraclitéenne, mais propitier en soi l'intuition de l'Un-Tout, dont les entités sont l'"expression" (pour reprendre un mot de Colli).

Les Supplices d'Eschyle nous placent, nous rappelle l'auteur, devant le thème du salut "possible". Le doute qui saisit le roi Pélasges, face à la demande des cinquante filles de Danaos d'être sauvées de leurs persécuteurs, est résolu par le recours au peithó (persuasion) et au túche (destin) : "les deux seules ressources sur lesquelles compter, non pas pour trouver le salut, mais pour être unis et d'accord dans ce qu'il faut faire" (p. 40). C'est la dimension communautaire et politique qui émerge, grâce à la découverte de : "La mémoire commune qui touche un temps absolu au-delà des différences que l'on saisit dans le présent" (p. 35). Nous nous référons, dans ce cas, aux événements du mythe fondateur de Io, qui unit les Danaïdes aux Argives. En conclusion : "C'est la justice de Zeus qui veille sur les suppliants, c'est la justice de la cité qui prend leur défense et celle du dieu" (p. 41). La même situation se retrouve dans le lien qui unit Coephorus et Euménides d'Eschyle. À travers la narration des événements tragiques d'Oreste, les deux pièces d'Eschyle montrent clairement comment la pólis, pour sauvegarder la "mesure" olympienne-apollinienne, doit réintégrer le tó deinón, le terrible, l'ombre du mythe, symbolisé par le pouvoir des Erinyes. La tragédie met en œuvre une "reconfiguration dans laquelle le passé est accepté et préservé au fond du présent [...] qui correspond [...] à l'idée même de tradition" (p. 51).

Dans les Troyennes d'Euripide, c'est le corps d'Hécube qui joue un rôle de premier plan. Un corps humilié, offensé, catatonique, symbole de l'humiliation de la cité de Priam. La douleur fait taire le corps : "La tragédie consiste [...] dans ce mouvement contraire qui suspend l'élision mortelle de la parole, qui saisit l'humain juste avant qu'il ne se précipite dans la condition de [...] "chose muette"" (p. 92). Le corps devient pur phoné, voix de la douleur pure qui s'élève à la dimension du chant. Un corps-voix dépourvu de lógos, accompagnant rythmiquement la torsion des membres fouettés par la douleur. Pas de mesure, pas d'espoir de gloire future comme dans l'épos homérique, mais le témoignage de la "vie nue" : "Poésie des corps ravagés par le malheur. Poésie qui transfigure la douleur et rappelle en même temps ce seuil de l'"invisible" auquel le mortel est destiné" (p. 99).

Face à cela, Susanetti note que Hellas lit psuché non seulement comme "vie", mais aussi comme "âme" (orphique et pythagoricienne) : "qui transmigre d'une existence à l'autre [...] la fin n'est qu'un passage" (p. 165). Cela devrait induire un certain détachement de la dimension "lourde", purement "causale" de l'être antérieur, de notre "être-au-dehors" : nous devrions ressentir cet éleos, cette pietas, dont nous faisons l'expérience lors des représentations du théâtre tragique, placés en présence des événements dans lesquels les héros sont impliqués. C'est ce même état intérieur que, selon Platon (mythe d'Er), Ulysse a ressenti au moment de choisir la "bonne" vie.

Telles sont quelques-unes des questions que Susanetti "se remémore" en ce qui concerne le tragique. Nous lui en sommes reconnaissants.

18:39 Publié dans Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tragédie grecque, hellénisme, antiquité grecque, grèce antique, humanités gréco-latines |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook