Dal mensile Area, giugno 2007

Da bambino sognava di diventare portiere della nazionale polacca di calcio ed invece, per via di una poesia (brutta, a suo dire) inviata ad un giornale, è diventato il fuoriclasse per eccellenza dei corrispondenti esteri, la punta più avanzata: l’inviato di guerra. Un mestiere complesso e pericoloso, affrontato con passione pari alla consapevolezza: «Una libera scelta, nessuno ti obbliga. Nel mondo muoiono oltre cento giornalisti l’anno, molti dei colleghi della mia generazione, con i quali lavoravo, sono morti, mentre io sono ancora vivo». Era. Anche se è difficile parlarne al passato, tanto vivi, oltre che estremamente attuali, rimangono i suoi libri, l’ultimo dei quali - piccolo ma prezioso, raccoglie il materiale di sei conferenze - è arrivato da pochi giorni in libreria, L’altro (euro 6, Feltrinelli).

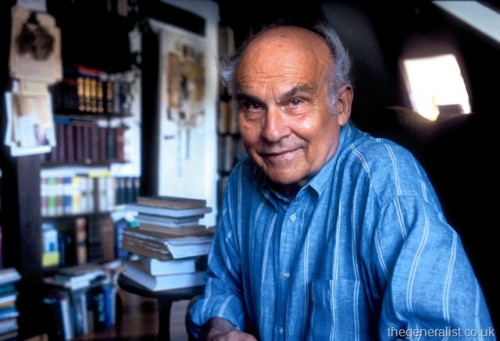

Ryszard Kapuscinski è morto a Varsavia pochi mesi fa, lo scorso 23 gennaio, a causa delle complicazioni seguite ad un intervento chirurgico, all’età di settantacinque anni (era nato nel ’32 a Pinsk, nella Polonia Orientale, oggi Bielorussia). Prima di allora era sfuggito alla morte in centinaia di occasioni, forse perché l’aveva frequentata sin da bambino: «La Seconda guerra mondiale è cominciata quando avevo sette anni ed è durata per tutta la mia infanzia. Quando si possiede una conoscenza così istintiva della guerra, è più facile cavarsela sgattaiolando tra le linee del fronte». E non si può dire che non sia andato a cercarsela: in oltre quaranta anni di viaggi in circa cento paesi del mondo, è stato testimone diretto di ventisette “guerre” tra colpi di Stato e rivoluzioni, dall’Asia all’Africa (Ebano), dall’Iran della rivoluzione del ’79 (raccontata in Shah-in-shah) all’America Latina: «Io voglio solo stare in prima linea, sul fronte degli eventi e, sul momento, non penso al rischio o al fatto che potrei rimetterci la pelle». Non perché fosse un temerario o un avventuriero. Di statura e corporatura media, d’indole mite e tollerante, non aveva certo il fisico né tanto meno la baldanza strafottente di un Indiana Jones. Di fronte all’altro non tirava fuori la pistola, ma una penna a sfera e il taccuino. Neanche il registratore, perché crea una distanza con l’interlocutore, alimenta la diffidenza. Una volta arrivato a destinazione, la sua prima preoccupazione era confondersi con il luogo, parlare con gli abitanti, studiare e cercarne di comprenderne la cultura, evitando accuratamente incontri istituzionali, versioni ufficiali e voci di palazzo, fonti quasi esclusive per buona parte dei colleghi che considerano il viaggio «una specie di missione diplomatica e non sono particolarmente interessati a come viva la gente in un dato paese: li interessano solo l’alta politica, i governi, gli attori della scena internazionale. Appena possibile, si isolano dalla realtà».

«Il vero reporter non abita all’Hilton - scrive in Autoritratto di un reporter - dorme dove dormono i personaggi dei suoi racconti, mangia e beve quello che mangiano e bevono loro. E’ l’unico modo per scrivere qualcosa di decente. Per essere accettato, deve imparare a vivere tra la gente, deve essere una persona umile e dotata di empatia». E prima di raggiungere la celebrità mondiale, tanto da essere salutato dal Washington Post come «il più famoso corrispondente di guerra della sua generazione» e accostato per il suo talento ai più grandi nomi della letteratura - «il Bruce Chatwin dell’est» - il suo è stato un lungo apprendistato. Ha appena vent’anni quando, senza conoscere una sola parola di inglese e aver mai lasciato prima il suo Paese, viene catapultato in India. Unico viatico: una vecchia edizione - censurata dal regime socialista - delle Storie di Erodoto, lo storico dell’antica Grecia che ha scelto come mentore (In viaggio con Erodoto è il titolo della sua biografia).

Il suo amore per il giornalismo nasce dalla curiosità per il mondo, ma anche dal desiderio di evasione da un territorio che l’occupazione sovietica ha trasformato in un luogo del terrore (Imperium è probabilmente il più bel saggio-reportage mai scritto sul disfacimento dell’impero sovietico). Descrive l’orrore entrare nelle case e nelle scuole, i genitori dei compagni di classe scomparire uno a uno, così come il maestro, che lo chiama dal carro merci con cui lo stanno deportando in Siberia. Il padre, destinato all’eliminazione in quanto funzionario dello Stato polacco, riesce a nascondersi. Ryzard a “fuggire”.

«Mi occupavo dei problemi del Terzo Mondo, campo in cui le pressioni ideologiche da parte del potere erano molto minori di quelle esercitate, per esempio, su un corrispondente di Mosca o di Praga». Approda alla Pap, l’agenzia polacca di stampa, dove lavorerà per oltre venti anni. Tale lavoro è «il prezzo da pagare per poter scrivere dei libri», per raccontare «il mondo ricchissimo, affascinante che scoprivo viaggiando di paese in paese e di continente in continente». Un patrimonio di conoscenze che non poteva essere racchiuso in scarni dispacci giornalistici e lanci di agenzia, anche se il tempo per scrivere è sempre poco: «Mi rendo conto che dovrei scrivere di più. E invece so che se in Africa accadesse qualcosa di importante, come una guerra in Rhodesia, partirei su due piedi senza neanche finire la frase». Gli unici “souvenir” dei suoi viaggi sono i libri, a tonnellate: di ritorno dalla Nigeria lo seguono solo una cassa di libri, un paio di jeans e una padella. Esempio poco seguito dal giornalismo ideologicamente orientato di casa nostra, popolato da telepredicatori dall’ego ipertrofico, giornalisti per caso e “specialisti” in instant-book affidati a volenterosi ghost writer, che rimangono sulla superficie degli avvenimenti.

«Di tutti i reporter che viaggiavano per il mondo negli anni sessanta - ripeteva con una punta di civetteria - sono rimasto solo io. Gli altri sono diventati direttori di reti televisive, di emittenti radiofoniche, di case editrici e di quotidiani. Sono diventati stanziali». Altri ancora, aggiungiamo noi, hanno capitalizzato la popolarità per farsi eleggere nelle istituzioni, per erigere un monumento alla propria vanità. Kapuscinski no: «Niente titoli, niente cariche, niente funzioni». Il suo giornalismo è improntato ad una scelta etica, quella di dare voce a chi non ce l’ha, un giornalismo che definiva “intenzionale”: «Vale a dire quello che si dà uno scopo e che mira a produrre una qualche forma di cambiamento».

Più esattamente definisce la sua professione come quella di un “traduttore”. «Non da una lingua all’altra, ma da una cultura a un’altra. L’importante sarebbe fare in modo che tra le culture si creassero rapporti non di dipendenza e subordinazione, ma di intesa e collaborazione. Solo così può esserci una speranza che, nella nostra famiglia umana, l’intesa e la benevolenza prendano il sopravvento sulle ostilità e i conflitti. Anch’io nel mio piccolo vorrei contribuirvi, ed è questa la ragione per cui scrivo». Dimostra a tutti noi europei «che abbiamo una mentalità molto eurocentrica, che l’Europa, o meglio una sua parte, non è la sola cosa esistente al mondo». Ma, a differenza di molti suoi colleghi di sinistra, Kapuscinski non auspica l’affermazione di una cultura globale, non formula la “hit parade” delle culture - «non esiste una gerarchia delle culture» - né tanto meno individua negli Stati Uniti il comodo capro espiatorio di tutti i mali del mondo.

Da cattolico, sostiene l’importanza delle identità: «Lo sradicamento della propria cultura costa caro. Per questo occorre avere chiaro il senso della propria identità, della sua forza e del suo valore. Solo allora l’uomo può liberamente confrontarsi con una cultura diversa». Il mondo in cui stiamo entrando - sostiene nel libro appena arrivato in libreria - è «il Pianeta della Grande Occasione». E sbagliano i media occidentali «a rappresentare tutto ciò che non è occidentale come una minaccia: A Oriente siamo minacciati dalla mafia. A sud, dai fondamentalismi. In Africa da africani dementi che si trucidano a vicenda. Dall’Asia e dall’America Latina incombono i narcotrafficanti». Un caparbio, tenace demolitore di luoghi comuni, questo era ed è Ryszard Kapuscinski.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Les commentaires sont fermés.