vendredi, 21 mars 2014

Menaces sur la vente des Mistral à la Russie

« La crise en Crimée est la plus sérieuse depuis la guerre froide », vient de déclarer Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères. Il demande à la Russie « d’éviter une escalade dangereuse. » Il va pourtant falloir que les dirigeants français et M. Jean-Marie Colombani (« Le retour de la guerre froide », slate.fr, 3 mars 2014) s’y fassent : la Crimée, c’est une affaire finie.

Il ne fait guère de doute que l’immense majorité de ses habitants ont voulu la séparation d’avec l’Ukraine. Et même ont voulu le rattachement à la Russie, car c’est la seule garantie pour que l’Ukraine ne remette pas la main sur la Crimée. Il n’y a d’ailleurs pas de « crise en Crimée », mais une crise « à propos de la Crimée ». Nuance. Poutine a rassuré les Tatars, conforté l’usage de la langue ukrainienne et assuré « ne pas vouloir la partition de l’Ukraine ». Ce n’est pas rien quand on sait à quel point les habitants de Kharkov, de la région du Don et du bassin du Donetsk, de Lougansk, mais aussi d’Odessa, de la Transnistrie (soit l’ensemble de la région entre le Dniestr et le Boug) et du Boudjak ne se sentent pas ukrainiens.

Selon les autorités autoproclamées de l’Ukraine, ce pays a reçu « des coups inacceptables à son intégrité ». « Le conflit entre dans une phase militaire », disent-elles encore. C’est toujours assez maladroit de qualifier d’inacceptables des choses que l’on devra de toute façon accepter. Viktor Ianoukovitch était certainement d’une grande impopularité, mais ceux qui l’ont remplacé sont d’une irresponsabilité qui finira vite par les rendre tout aussi impopulaires, mettant l’Ukraine dans une impasse.

Quoi qu’il en soit, M. Fabius menace de ne plus vendre des navires porte-hélicoptères Mistral à la Russie si « Poutine continue ce qu’il fait en Ukraine ». Les porte-hélicoptères, c’est 1.000 emplois pendant quatre ans à Saint-Nazaire (non loin de chez M. Jean-Marc Ayrault). Voilà une bonne idée qu’a eue M. Fabius. La France n’ayant aucun problème d’emploi et, encore moins, de balance commerciale, quel besoin avons-nous en effet de vendre nos navires de guerre ? Revenons sur terre : les échanges entre l’Union européenne et la Russie sont de plus de 320 milliards d’euros, l’Europe a besoin du gaz russe et la Russie a besoin des devises de l’Europe. Voilà la réalité.

Dans l’attitude de M. Laurent Fabius, il y a un problème de fond et un problème de forme. Le fond, ce sont les relations entre la France et la Russie. La forme est presque aussi importante : M. Fabius sort de la ligne de Jean-Marc Ayrault. On sait que M. Fabius ne fait pas grand cas du Premier ministre, mais il y a une logique des institutions que l’on n’aimerait pas voir bafouée d’une manière aussi indécente. Au fait, le 27 mars 1854, il y aura tout juste 160 ans, la France et la Grande-Bretagne déclaraient la guerre à la Russie pour bloquer sa poussée vers le sud. Objectif : stopper une expansion russe qui ne menaçait aucunement les intérêts français, mais gênait les intérêts britanniques. La France roulait pour l’Angleterre. À savoir : l’alliance anglaise ne nous fut d’aucun secours face à l’Allemagne en 1870-71.

00:05 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : mistral, russie, france, europe, affaires européennes, politique internationale, armements, laurent fabius |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

L'Arabie Saoudite fait interdire 50 prénoms

L'Arabie Saoudite fait interdire 50 prénoms

L'Arabie Saoudite vient de publier une liste de 50 prénoms qui seront désormais interdits dans le royaume car jugés "blasphématoires" ou "inappropriés".

Cette liste diffusée par le ministère de l'Intérieur répertorie des prénoms assez répandus dans le pays, aussi bien d'origine étrangère comme Alice ou Lauren ou plus locale mais jugés inadéquats.

Ainsi, Amir (prince), Malika (reine), Benyamin (en référence au Premier Ministre israélien Netanyahou) ou encore Jibril (Gabriel, l'archange) ne sont plus en odeur de sainteté dans le royaume wahhabite.

La liste des 50 prénoms bannis:

Malaak, Abdoul Aati, Abdoul Naser, Abdoul Musleh, Nabi, Nabiyya, Amir, Sumuw, Al Mamlaka, Malika, Mamlaka, Tabarak, Nardin, Maya, Linda, Randa, Basmala, Taline, Aram, Narij, Rital, Alice, Sandy, Rama, Maline, Elaine, Inar, Maliktina, Lareen, Kibrial, Lauren, Benyamin, Naris, Yara, Sitav, Loland, Tilaj, Barrah, Abdoul Nabi, Abdoul Rasoul, Jibril, Abdul Mu'in, Abrar, Iman, Bayan, Basil, Wirilam.

00:05 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, prénoms, arabie saoudite, monde arabe, monde arabo-musulman |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Vite nella Rivoluzione: Michail Bulgakov

Vite nella Rivoluzione: Michail Bulgakov.

di Sandro Moiso

Ex: http://www.carmillaonline.it

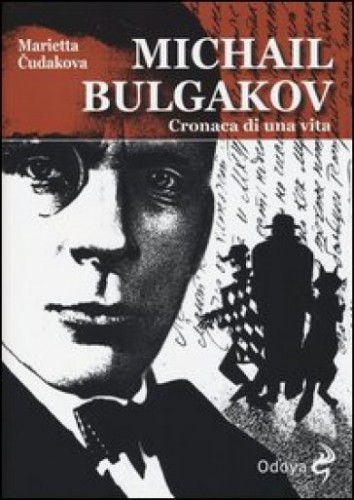

Marietta Čudakova, Michail Bulgakov. Cronaca di una vita, Odoya, Bologna 2013, pp. 480, euro 30,00

“La morte

si sconta

vivendo”

(G.Ungaretti, 1916)

Se la storia della letteratura russa prodotta in età sovietica, e soprattutto durante l’era di Stalin, è già di per sé drammatica, la lettura dell’opera di Marietta Čudakova dedicata alla biografia di Michail Afanas’evič Bulgakov può risultare addirittura straziante.

Se la storia della letteratura russa prodotta in età sovietica, e soprattutto durante l’era di Stalin, è già di per sé drammatica, la lettura dell’opera di Marietta Čudakova dedicata alla biografia di Michail Afanas’evič Bulgakov può risultare addirittura straziante.

Basato su lettere, testimonianze e, soprattutto nella parte finale, sui diari della terza moglie di Bulgakov, Elena Sergeevna Bulgakova, il testo ricostruisce esattamente la cronaca, ordinata per periodi triennali, della vita del grande scrittore russo.

Marietta Čudakova può probabilmente ancora essere considerata, a livello internazionale, la massima esperta bulgakoviana. Teorica letteraria e scrittrice va considerata fra le più alte autorità nel panorama critico letterario russo e, oltre ad insegnare presso l’Istituto Letterario Gor’kij di Mosca, è stata visiting professor all’Università del South Carolina, a Stanford e all’École Normale Supérieure di Parigi. Inoltre, è la presidentessa della Fondazione Bulgakov e ha curato l’introduzione di molte opere dello stesso pubblicate in Italia.

Ma proprio questa cronaca, importante sia per chi è interessato alla storia della letteratura di età sovietica quanto per chi lo è nei confronti dell’era di Stalin, costituisce il coronamento della sua attività e, quasi sicuramente, di una vita. Infatti, dal 1965 al 1984 l’autrice ha lavorato al Dipartimento dei Manoscritti della Biblioteca di Stato dell’URSS, svolgendo un ruolo fondamentale nell’acquisizione dell’archivio personale dell’autore custodito dalla vedova Elena Sergeevna, grazie alla quale i suoi lavori inediti (quasi tutti) furono salvati dall’oblio e pubblicati molti anni dopo la sua morte. La prima edizione della biografia risale in Russia al 1988 e ha costituito fino ad oggi il primo ed autorevole studio approfondito sulla vita dello scrittore.

Vita che ha inizio a Kiev nel 1891, in una famiglia profondamente intrisa dalla tradizione culturale e religiosa russo-ortodossa, socialmente lontana dagli ambienti in cui si formava solitamente l’intelligencija. Laureatosi in Medicina, si troverà coinvolto prima nei drammi del primo conflitto mondiale e, in seguito, in quelli della guerra civile, durante la quale, proprio per tradizione famigliare, egli parteggerà per le armate bianche anche se il suo coinvolgimento sarà sempre legato, prima di tutto, alla sua professione medica.

La Čudakova è abilissima nel collegare, sempre, alle fasi della vita di Bulgakov le pagine dei suoi racconti e dei suoi romanzi. Risulta, infatti, chiaramente che fin dai primi scritti, pubblicati su vari giornali, e fino a quelli pubblicati, poi, su alcune riviste letterarie sovietiche e dal primo romanzo, “La guardia bianca”, fino al suo capolavoro “Il Maestro e Margherita”, ogni pagina dell’autore russo è impregnata di autobiografismo.

Costantemente “mosso dalla volontà di trasformare il rapporto tra «biografia» e «creazione»”, si possono individuare “ nel processo creativo di Bulgakov [...] due movimenti convergenti. Da un lato le riflessioni sulle proprie scelte e sul proprio destino si vestono di mire letterarie e vengono acconciate nella cornice di un’idea a essa precedente. Dall’altro il romanzo (in questo caso “Il Maestro e Margherita” – NdA), con le questioni che tocca e la sua extratemporalità [...], non può che lasciare un segno sull’interpretazione dei problemi autobiografici di chi scrive, inducendolo a guardare alla propria vita come qualcosa che dal tempo è slegato. Alle conseguenze di scelte fatali non c’è rimedio [...] e chi cerca aiuto in Satana e lega per sempre le sue sorti al diavolo ( e dunque «non merita la luce») ne pagherà lo scotto in eterno” (pag.358).

La questione, qui efficacemente sintetizzata dalla Čudakova, non è di poco conto, perché se, da un lato, apre ad una riflessione sull’opera letteraria in generale, dall’altro ricollega l’opera di Bulgakov non solo alle scelte morali, politiche e culturali dello stesso ma, più in generale, al destino di tutti i letterati, e non solo, dell’epoca staliniana in cui l’autore si trovò a vivere.

Nel primo caso, la riflessione rende evidente che spesso le maggiori opere degli autori più importanti della letteratura universale, da Dante Alighieri a Louis-Ferdinand Céline, da Giacomo Leopardi a Franz Kafka e da Marcel Proust allo stesso Michail Bulgakov, solo per citarne alcuni e molto diversi tra loro, sono il risultato proprio di un processo in cui l’autobiografismo, trasfigurato in elemento romanzesco, si eleva al di sopra della misera vita individuale per diventare invece lo specchio delle ansie, delle delusioni e delle speranze dell’intera specie umana.

Mentre nel secondo, pur rimanendo anch’esso un tema universale della grande letteratura, la questione delle scelte individuali in tempi di dittatura totalitaria, anche se travestita da “comunista” o “proletaria”, rende chiaro come il “libero arbitrio” degli artisti, dei letterati e degli intellettuali, anche se si potrebbe affermare la stessa cosa per tutti i cittadini, finisce quasi sempre con l’essere estremamente condizionato dall’autoritarismo e dalle giravolte ideologico-politiche di chi sta al potere. Fatto che, proprio in epoca staliniana, raggiunse i vertici dell’assurdo e dell’auto-cannibalismo.

Bulgakov non volle, non seppe e non poté mai dichiararsi bolscevico o avvicinarsi all’ideologia del partito comunista russo e, proprio per questo motivo, si trovò a vivere culturalmente e letterariamente come un escluso , come un vero e proprio paria. Ma anche coloro che, come tanti autori da Majakovskij a Mandel’štam e da Mejerchol’d a Isaak Babel’ fino a Boris Pilniak, avevano abbracciato la causa rivoluzionaria fin dal suo primo apparire, avrebbero pagato un crudele tributo di sangue sull’altare del piccolo padre di tutte le Russie. Chi col suicidio, chi con la deportazione e lo sfinimento fisico, chi con la fucilazione. La stessa sorte che toccò a tutta la vecchia guardia bolscevica, da Bucharin a Kamenev, e ai migliori generali dell’armata rossa come Michail Tukhachevsky. Anche a coloro che avevano voltato, per tempo, le spalle a Trockij e all’Opposizione operaia.

Scelte fatali, appunto, che non lasciano rimedio. Sicuramente quella di Bulgakov di non piegarsi al potere, anche quando questo si rivolse a lui direttamente, con una telefonata dello stesso Stalin cui, evidentemente, lo scrittore non seppe o non volle dare le giuste risposte. Oppure il rifiuto opposto a chi, ancora nella primavera del 1938 gli chiese di scrivere un romanzo sovietico d’avventura: “«Tiratura imponente, traduzioni in tutte le lingue, soldi a palate – anche valuta estera – e un Assegno seduta stante, come anticipo. Che ne dice?» Bulgakov rifiuta: «Non posso»” Al che lo stesso incaricato lo convince – a fatica – a leggergli “Il Maestro e Margherita”:”Dopo i primi tre capitoli commenta: «Questo non si pubblica di certo». «Perché?» chiede Bulgakov. «Perché no»” (pag. 440).

E’ il destino dell’autore: apprezzato come scrittore e commediografo dai vertici del Partito e dallo stesso Stalin che, insieme a Kirov e Zdanov, assistette svariate volte alla rappresentazione della sua opera teatrale “I giorni dei Turbin” (tratta proprio da quella “Guardia bianca”, mai pubblicata integralmente in patria); ignorato come autore della stessa opera che fu rappresentata centinaia di volte mentre Bulgakov era in vita; inascoltato nei suoi appelli per avere a disposizione almeno una nuova macchina da scrivere o un permesso, per lui e la moglie, per recarsi all’estero per un breve periodo e, infine, costantemente rifiutato come autore di opere letterarie e teatrali sempre apprezzate, in prima battuta, ma quasi mai realmente pubblicate o rappresentate in seguito.

Una vita artistica e personale costantemente rimossa, spinta ai margini della vita culturale o della vita tout court se si pensa alle costanti difficoltà economiche cui l’autore dovette sempre far fronte. Spesso disperatamente. Ma, soprattutto, una vita che costantemente ostacolata nelle sue manifestazioni letterarie ed artistiche si trasformava, di fatto per l’autore, in una non vita. Rimozioni e divieti che, alla fine, accomunarono Bulgakov ad altri autori sovietici, ma dei quali, almeno, non condivise l’onta di aver denunciato altri nel tentativo di affermarsi o sopravvivere, come era invece successo a Boris Pasternak, nell’estate del 1936, quando, insieme a Kostantin Fedin e molti altri, aveva firmato l’esortazione del Direttivo dell’Unione degli Scrittori ad “applicare ai nemici del popolo la pena massima della difesa socialista: fatelo per il bene dell’umanità!” pubblicato sulla Pravda con l’inquietante titolo: “Cancellateli dalla faccia della terra!” che avrebbe, di fatto , inaugurato la stagione dei grandi processi di Mosca e del terrore staliniano.

No, non cercò mai la vendetta o il compromesso Bulgakov. La sua arma era la scrittura, spesso fortemente ironica, come nella migliore tradizione russa da Puskin a Gogol’ fino al più recente Varlan Salamov. Ironia che faceva paura, tanto che i pochi lettori del work in progress bulgakoviano spesso vedevano il fantasma di Stalin anche là dove non c’era, come nella figura di Woland che nel romanzo capolavoro di Bulgakov rappresenta davvero Satana e non il dittatore, in un’opera in cui il Faust di Goethe, rivisitato in ambito sovietico, si mescola alle vicende storiche di Ponzio Pilato e Yeoshua.

“Lo conferma anche Elena Sergeevna, che annota: «Finito di leggere Miša (nomignolo attribuito all’autore – NdA) chiese:”Chi è Woland?” Vilenkin disse di averlo intuito, “Ma non speri che lo annunci a gran voce!”». Anche Vilenkin cita la domanda nelle sue memorie, e aggiunge: «Nessuno si decise a rispondergli: era un rischio». Ognuno, dunque, scrive la risposta su un pezzo di carta, che poi passa agli altri.«Michail Afanas’evič, curioso, venne alle mie spalle, e quando mi vide scrivere “Satana” mi carezzò la testa»” (pag.455).

D’altra parte la vena fantastica che attraversava le sue opere più importanti (oltre al solito “Il Maestro e Margherita” anche “Diavoleide” oppure “Le uova fatali” o, ancora “Cuore di cane“), pur affondando le proprie radici nella tradizione letteraria russa, non poteva essere apprezzata in un tempo in cui il severo realismo promosso da Zdanov richiedeva esclusivamente opere che cantassero il valore dell’industrializzazione forzata, dello stakanovismo e della lotta ai kulaki. Senza contare che Bulgakov, nella sua carriera di medico, avendo potuto osservare quanto poco eroico ed affidabile fosse quel popolo russo che la letteratura ufficiale chiedeva di esaltare ad ogni piè sospinto, non poteva prestarsi ad essere un ingegnere dell’animo umano così come lo stesso Stalin chiedeva agli scrittori di diventare1. Finendo con l’essere molto più vicino alle opere ottocentesche, ironiche e crudeli insieme, di Saltykov-Ščedrin che al realismo socialista, insopportabilmente retorico, di un Fadeev.

Ma le capacità letterarie di Bulgakov, che sovrastavano indiscusse quelle di tanti pseudo sperimentatori ed autori della letteratura proletaria, spingevano i critici burocrati della letteratura di partito a chiedergli di rivolgere la sua satira contro i nemici del popolo e del socialismo in un solo paese. Cui, l’autore, non poteva far altro che rispondere:”Qualunque tentativo di creare la satira è condannata a fallire miseramente. La satira non si crea da fuori. La satira nasce da sola quando meno te lo aspetti. E nasce quando uno scrittore che ritiene imperfetto il suo presente si indigna e decide di smascherarlo con la letteratura. Perciò ritengo che avrà vita grama, in terra sovietica, anzi gramissima”. (pag. 361)

Relegato al ruolo di adattatore di opere letterarie per il teatro, poi a librettista, talvolta ad attore, Bulgakov sopravvisse attraverso gli anni del terrore vedendo rappresentati ottocento volte i suoi “Giorni dei Turbin” senza mai essere citato dai giornali sovietici come autore di quello straordinario successo di pubblico; vide ancora rappresentata la sua “Vita del Signor di Molière”, diversamente detta “Cabala dei Bigotti”, con l’appoggio di Stanislavskij, ma non vide mai la pubblicazione dei suoi romanzi preferiti e del suo capolavoro2 .

Condannato ad un’autentica morte civile, non troppo diversa dalla morte vera e, talvolta, più dolorosa poiché prolungata nel tempo in una sorta di ultra-decennale agonia, Bulgakov lavorò fino quasi all’ultimo giorno sulle pagine del suo ultimo ed insuperato romanzo. Morì, come il padre, di nefrosclerosi ipertensiva, tra atroci sofferenze, il 10 marzo 1940. Per tutto questo vale, dunque, la pena di ricordarlo ancora oggi, a settantaquattro anni dalla morte, con rispetto estremo, attraverso le pagine di questo testo bellissimo, anche se non sempre di facile lettura.

“E’ tutto finito dunque?”

“Proprio così, caro il mio discepolo”

(Michail Bulgakov, “Il Maestro e Margherita”)

-

“Stalin approvò e proclamò obbligatoria per tutta l’arte sovietica la parola d’ordine del realismo socialista. La cosa riguardava innanzitutto la letteratura: il metodo del realismo socialista fu infatti definitivamente formulato e approvato per la prima volta nel corso del primo congresso dell’Unione degli scrittori nel 1934 e solo in seguito trasferito senza alcuna modifica nelle altre arti [...] L’estetica e la prassi dell’epoca staliniana tendono fondamentalmente all’educazione e alla formazione delle masse, una concezione formulata da Stalin utilizzando in un diverso contesto una metafora dell’avanguardia: gli scrittori sono gli ingegneri dell’animo umano“, Boris Groys, Lo stalinismo ovvero l’opera d’arte totale, Garzanti 1992, pp. 48 – 49 ↩

-

Pubblicato per la prima volta, in edizione integrale, in Italia da Einaudi nel 1967

00:05 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : mikhail bulgakov, russie, lettres, lettres russes, littérature, littérature russe |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

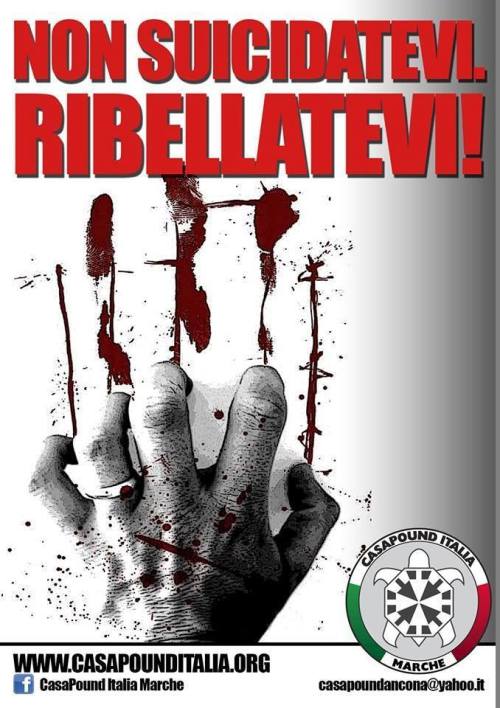

Non suicidatevi. Ribellatevi!

00:05 Publié dans art | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : art, affiche, rébellion, casa pound |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Les Mémoires interrompus de Jean-Claude Valla

Les Mémoires interrompus de Jean-Claude Valla

par Georges FELTIN-TRACOL

Décédé le 25 février 2010 à l’âge de 65 ans, Jean-Claude Valla est une figure qui compte dans ce que la médiasphère a improprement appelé la « Nouvelle Droite » puisqu’il en fut l’un des co-fondateurs. Les éditions Alexipharmaque viennent d’éditer ses Souvenirs qui sont des Mémoires inachevés. Rédigé entre les années 1990 et le début de la décennie 2000, cet ouvrage intitulé Engagements pour la civilisation européenne retrace une partie de sa vie.

Décédé le 25 février 2010 à l’âge de 65 ans, Jean-Claude Valla est une figure qui compte dans ce que la médiasphère a improprement appelé la « Nouvelle Droite » puisqu’il en fut l’un des co-fondateurs. Les éditions Alexipharmaque viennent d’éditer ses Souvenirs qui sont des Mémoires inachevés. Rédigé entre les années 1990 et le début de la décennie 2000, cet ouvrage intitulé Engagements pour la civilisation européenne retrace une partie de sa vie.

Né en 1944 à Marcigny dans le Sud de la Saône-et-Loire, le jeune Valla est très tôt happé par deux passions qui le tiendront jusqu’à la fin : la politique et la Bourgogne. Lycéen à Roanne, sous-préfecture et deuxième ville de la Loire, il fonde un fantomatique Comité des lycéens roannais pour l’Algérie française au lendemain de la semaine des barricades d’Alger en janvier 1960. Il s’affilie très jeune au mouvement poujadiste et rejoint sa branche juvénile, l’Union de défense de la jeunesse française dont il devient le responsable départemental car unique militant…

Il tempère son militantisme poujadiste par une adhésion quasi-charnelle à sa petite patrie qu’est la Bourgogne. Déjà épris d’histoire, Jean-Claude Valla aime sa terre natale. De son enfance passée à Marcigny, il a « conservé un attachement profond à la Bourgogne (p. 19) », particulièrement « la Bourgogne mythique des Nibelungen ou la Bourgogne héroïque du Téméraire (p. 21) ». Ce régionalisme original se concrétise en hiver 1972 par la sortie d’un périodique, Grande Bourgogne, qu’il co-anime avec Pierre Vial. Mais, faute d’audience et de succès, ce numéro n’a pas de suite.

Un profil populiste, régionaliste

et nationaliste révolutionnaire précoce

Le régionalisme de Valla peut se définir comme culturel et nullement folklorique (au sens désobligeant du terme). Son intérêt pour la politique l’incline aussi vers le nationalisme étatique, rénové et révolutionnaire. Élève dans une classe préparatoire à Lyon afin d’intégrer la « Grande Muette », il rêve en ce temps « d’une armée de type nassérien, capable de prendre le pouvoir lorsque les intérêts du peuple étaient en jeu et d’être le fer de lancer de la nation (p. 43) ». À la même époque, il rencontre un mouvement qui porte une vision nationaliste ardente et actualisée : la F.E.N. (Fédération des étudiants nationalistes) dont les motivations l’attirent, lui qui a « du nationalisme une conception plus dynamique, plus révolutionnaire, et surtout plus ouverte à l’Europe (p. 34).

Privilégiant l’activisme aux amphithéâtres universitaires, Jean-Claude Valla devient rapidement une personnalité connue des quelques militants lyonnais de la F.E.N. ainsi que des policiers qui l’arrêtent souvent pour le placer en garde à vue. Le livre contient des anecdotes savoureuses qui rappellent l’abjection permanente de la police du Régime. Remarqué par les instances dirigeantes, il monte à Paris à l’automne 1965, s’occupe de la logistique de la revue Europe Action et devient le factotum de Fabrice Laroche alias Alain de Benoist : « Je lui servais, par exemple, de coursier pour aller chez les éditeurs chercher ses livres en service de presse (p. 70). »

Militant dans la capitale des Gaules, Jean-Claude Valla a auparavant animé divers bulletins universitaires spécialisés dont Les Sept Couleurs conçu pour les étudiants en lettres. Sous le pseudonyme de Jacques Devidal, il publie en janvier 1965 un retentissant « Nous, les nationalistes de gauche » qui, malgré une évocation de José Antonio Primo de Riviera, indispose les éternels droitards compassés. Il y estime avec raison que « le nationalisme devait définitivement tourner le dos à la droite conservatrice (p. 49) ». Dans le même temps, ce « nationalisme » soucieux de justice sociale acquiert une autre dimension, au-delà de la simple nation politico-historique : « Nous étions européens, parce que nous étions conscients de la communauté de destin des peuples du Vieux Continent (p. 78). » Déjà s’élaborait instinctivement en lui la riche thématique des trois patries régionale, nationale et continentale complémentaires. Il n’est dès lors guère surprenant qu’il se réfère souvent à quelques figures « solidaristes » ou nationales-syndicalistes comme José Antonio, le Flamand Joris van Severen, les Allemands Ernst von Salomon et Ernst Jünger.

Toutefois, au moment où il entame cette rédaction, il revient un peu sur son engagement régional et européen. Il considère ainsi « que l’État-nation est une réalité encore bien vivante. Il m’arrive encore de le regretter, mais c’est ainsi. Des siècles d’histoire ont forgé cette entité. […] certes, après avoir subi pendant deux siècles la dictature des principes abstraits de la Révolution, il n’est pas mauvais que les Français redécouvrent leurs racines régionales et, au-delà de ces racines, prennent conscience de l’héritage culturel qu’ils ont en commun avec les autres Européens. Mais aujourd’hui, c’est notre survie collective qui est menacée, que ce soit par l’immigration, la construction de l’Europe de Maastricht ou l’impérialisme culturel américain. Nous avons un devoir de résistance et ce n’est pas le moment de détruire les dernières digues qui nous restent, aussi vermoulues soient-elles (p. 81) ». Est-ce si certain à l’heure de la post-modernité bouillonnante ?

Ces souvenirs incomplets rapportent aussi en trois chapitres la fondation et le développement du G.R.E.C.E. : Valla en fut le premier secrétaire général, le premier titulaire au « Secrétariat Études et Recherches », le premier rédacteur en chef de la revue Éléments et le principal responsable des Éditions Copernic. Sur la chronologie de la création de cette « société d’influence (p. 115) », il réfute le témoignage d’autres cofondateurs tels Maurice Rollet, Chancelier du G.R.E.C.E. Dans sa contribution au Mai 68 de la Nouvelle Droite, Maurice Rollet mentionne une réunion préparatoire en janvier 1968 autour de douze participants dont Valla. Or ce dernier faisait son service militaire en Allemagne à Villingen et était ce jour-là en pleines manœuvres hivernales dans la Forêt Noire. Qui se trompe ? Le témoignage d’autres participants serait éclairant…

Dégagé des obligations militaires, Jean-Claude Valla commence une carrière de journaliste pour plusieurs titres dont Valeurs actuelles où officie un ancien dirigeant de la F.E.N., François d’Orcival, devenu atlantiste et méfiant envers ses anciens camarades et dont le parcours professionnel le conduira bien plus tard à l’Institut. Il passe ensuite reporteur à Détective dont il garde un souvenir formateur. « Rien de tel que le fait divers pour former un journaliste, lui apprendre à se débrouiller, à découvrir la vie dans ce qu’elle peut avoir de sordide, à faire preuve de persuasion pour que celui qu’il doit interroger consente à lui ouvrir sa porte (p. 102). »

Au contact hebdomadaire de la vieille droite décatie

Il relate en outre le lancement du Figaro Magazine et des hostilités inattendues. On apprend que « les rapport entre Le Figaro Magazine et sa maison-mère n’étaient pas bons. […] les deux rédactions […] vivaient retranchées de part et d’autre de la rue du Mail (p. 165) ».

Jean-Claude Valla assure la liaison entre les deux titres et va chaque semaine dans le bureau de Max Clos, le directeur du quotidien, afin d’éviter les doublons. Mais, aigri, l’équipe du Figaro reprend les mêmes sujets avec son point de vue ringard au point que Valla est bientôt contraint de leur remettre de faux sommaires… Le succès du Figaro Magazine attise donc la rancœur d’une vieille garde qui « n’en tirait que jalousie et tremblait devant les censeurs de la presse de gauche (p. 166) ». Trente ans plus tard, hormis Thierry Maulnier naguère et aujourd’hui Éric Zemmour, ce journal est toujours le porte-parole d’un Hexagone imbécile, bourgeois, atlantiste et libéral-conservateur ! Quant à Max Clos, ce collectionneur des batailles perdues, il s’est réincarné en Yvan Rioufol dont le bloc-notes du vendredi exprime parfaitement les idées creuses de cette droite stérile dont le sarközysme est la dernière manifestation en date. Valla n’est pas dupe sur le lectorat du Figaro Magazine. « Cette France profonde était probablement trop frileuse pour prendre le risque d’un véritable affrontement. Aujourd’hui encore, elle prête une vieille complaisante aux marchands de sable du R.P.R. et de l’U.D.F. Cocue, mais toujours contente (p. 30). » Les récentes et gigantesques manifestations contre le mariage inverti et la politique gendériste de rejet des valeurs familiales confirment ce jugement sévère. Un certain dimanche 2013, les manifestants auraient pu occuper la « plus belle avenue du monde » et marcher sur l’Élysée, Flamby finissant alors comme un simple Ben Ali… Par couardise et légalisme naïf, ils ont rejeté cette possibilité dangereuse pour se donner à une U.M.P. encore plus nocive que son frère jumeau, le P.S. À ce public-là de Hexagons (Hexacons ?) catho bien élevés, on se doit de préférer un autre public, plus hardi, plus organisé, plus violent.

Malgré quelques critiques, il faut aussi regretter que Jean-Claude Valla ne fasse pas le bilan complet de l’entreprise métapolitique à laquelle il a étroitement participée. Il évoque en trois pages le cas du Club de l’Horloge qui, au départ, « ne s’adressait théoriquement qu’à de hauts fonctionnaires ou à des étudiants qui se destinaient à l’École nationale d’administration (E.N.A.) (p. 129) ». S’il revient sur les causes de la séparation entre ce club de pensée, créé par deux grécistes, Yvan Blot et Jean-Yves Le Gallou, et le G.R.E.C.E., Valla ne s’y attarde guère, peut-être parce que les deux stratégies employées (la métapolitique dans la sphère culturelle par l’entrisme dans le journalisme ou la parapolitique dans la sphère politicienne par l’entrisme dans des partis politiques) ont largement échoué. On peut même craindre que le « gramscisme technologique » suive un destin identique. Internet est un outil susceptible de favoriser un pseudo-activisme du clavier qui est une nouvelle forme de passivité militante. Les nouvelles techniques d’information et de communication ne remplacent pas le militantisme de rue.

Outre une différence d’ordre sociologique (le G.R.E.C.E. s’adresse à des journalistes, des enseignants et des étudiants tandis que le Club de l’Horloge cherche surtout de futurs hauts fonctionnaires), d’autres divergences majeures ont fait bifurquer sur des voies distinctes deux structures à l’origine proches :

— une divergence idéologique à propos du libéralisme, combattu par les grécistes et adapté dans un discours conservateur et national par les « horlogers »;

— une divergence géopolitique : le Club de l’Horloge soutient assez vite l’Occident et son fer de lance, les États-Unis d’Amérique, tandis que le G.R.E.C.E. prend dès le début de la décennie 1980 des positions neutralistes, tiers-mondistes et tiercéristes;

— une divergence politique avec le soutien gréciste à l’Europe impériale alors que les membres les moins anti-européens du Club de l’Horloge défendent au mieux une coopération intergouvernementale assez lâche;

— une divergence religieuse qui, avec la question du libéralisme, demeure un point déterminant d’achoppement. Alors que le G.R.E.C.E. n’a jamais caché son paganisme, le Club de l’Horloge défend pour le moins un christianisme catholique d’ailleurs bien affadi par l’Église conciliaire.

Par ailleurs, cet ouvrage comporte, hélas !, quelques règlements de compte propres au genre. Ainsi Roland Gaucher est-il qualifié de « roi de l’approximation (p. 70) ». Jean-Claude Valla se soucie de la souplesse intellectuelle d’Yvan Blot dont l’« évolution […] pouvait paraître plus inquiétante (p. 131) ». Finalement, il se « félicite aujourd’hui que son ralliement au Front national lui ait permis de retrouver sa liberté intellectuelle et de renouer sans honte avec ses vieux amis (p. 132) ». C’était bien sûr avant 1998…

Saluant au passage la personnalité bien oubliée de Louis Rougier, Jean-Claude Valla se montre en revanche fort critique envers Guillaume Faye. On est surpris qu’il regrette que « le G.R.E.C.E. soit devenu après mon départ, et en grande partie sous l’influence de Guillaume Faye, beaucoup plus monolithique et trop souvent prisonnier de la langue de bois (p. 126) ». Jugement abrupt et maladroit quand on consulte l’ensemble des travaux produits entre 1979 et 1986. On aurait plutôt apprécié lire une explication pertinente sur cette tentative avortée d’union (en fait absurde, voire insensée) entre des modérés libéraux et des révolutionnaires de droite dans le cadre de l’Alternative pour la France, cette entente illusoire du feu et de l’eau.

Du journaliste d’influence à l’historien de combat

Les souvenirs de Jean-Claude Valla s’arrêtent à son éviction du Figaro Magazine. Il tente ensuite l’aventure de Magazine Hebdo, vaincue par la complicité tacite de la gauche morale subventionnée et la pitoyable droite affairiste. Il en restera un bulletin confidentiel d’informations politiques, La Lettre de Magazine Hebdo. Au milieu des années 1980, Jean-Claude Valla va ensuite reprendre le titre d’une revue d’Emmanuel Berl de l’Entre-Deux-Guerres, Marianne (sans rapport avec le magazine éponyme fondé par de pseudo-rebelles…). Ce Marianne-là ne trouvera pas non plus son lectorat.

Valla rejoint un temps la rédaction de Minute. Puis, à partir du n° 29 de mai 1990, il entre au Choc du Mois, d’abord comme éditorialiste, puis comme chroniqueur impertinent dans la rubrique du « Carnet de voyage en Absurdie ». Il quitte Le Choc du Mois à son n° 60 de janvier 1993,pour prendre la direction de Minute. Certes, « Jacques Devidal » intervient encore dans le n° 65 de juin 1993 du Choc.

L’actualité va bientôt l’inciter à abandonner son habit de journaliste pour revêtir celui de l’historien rebelle. La scandaleuse affaire Touvier le révulse : il n’hésite pas à s’investir en faveur de l’ancien milicien et en tire en 1996 une contre-enquête remarquable. Auteur d’une biographie sur Doriot chez Pardès, il lance des Cahiers libres d’histoire qui examinent régulièrement un pan méconnu de la Seconde Guerre mondiale. En outre, à une époque où la liberté d’expression historique n’était pas encore pénalisée par des lois liberticides, il ne cachait pas son révisionnisme.

Véritable « contre-historien » qui va à l’encontre des vérités officielles judiciairement établies, il écrit dans deux publications successives d’un vieux compagnon de route, Dominique Venner : Enquête sur l’histoire, puis La Nouvelle Revue d’Histoire. Hors de tout cursus universitaire et académique – le jeune Valla n’a jamais passé le moindre examen -, il devient sur le tard un historien percutant, à mille lieux des dociles caniches de l’Alma mater.

Cet ouvrage posthume éclaire une partie de l’existence de la fameuse « Nouvelle Droite » mais son histoire intellectuelle reste toujours à faire.

Georges Feltin-Tracol

• Jean-Claude Valla, Engagements pour la civilisation européenne. Souvenirs, préface de Michel Marmin, Alexipharmaque, coll. « Les Réflexives », 2013, 191 p., 19 €. (B.P. 60 359, 64 141 Billère C.E.D.E.X.).

Article printed from Europe Maxima: http://www.europemaxima.com

URL to article: http://www.europemaxima.com/?p=3695

00:05 Publié dans Livre, Livre, Nouvelle Droite | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : droite, droite française, jean-claude valla, nouvelle droite, livre, france, journalisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Algérie : ça va mal finir

Algérie : ça va mal finir

Tout le monde ne parle que de la crise Ukraine-Russie, mais il faut se pencher sur ce qui se passe en Algérie. On critique beaucoup M. Poutine, figure emblématique du tyran pour un Occident auto satisfait, mais on semble négliger le régime algérien, ubuesque, incompétent, oligarchique. Avec lequel pourtant la France entretient les meilleures relations, à la limite de la servilité, n’osant pas émettre contre lui la moindre critique (1).

Le 17 avril, le président Bouteflika, 77 ans, rendu impotent par un AVC, se présente pour un 4e mandat, après 15 ans de pouvoir. Évidemment, il ne pourra pas gouverner, mais il est la marionnette d’un clan, ou plutôt de plusieurs. L’Algérie danse sur une poudrière. Le 15 avril, une manifestation a eu lieu à Alger, avec le mouvement ”Barakat” (”Ça suffit !”), dénonçant une mascarade électorale. Dans le même temps, éclataient à Ghardaïa, à 600 km au sud de la capitale, des affrontements interethniques très violents. Ils opposaient les Mozabites (Berbères) et les Châambas (Arabes). Il y eut plus de 100 blessés graves et des pillages ou incendies de commerces et de maisons berbères. Ce n’est qu’un début. L’Algérie se dirige vers une très grave crise.

Une nouvelle guerre civile couve, avec trois types d’antagonisme : 1) Islamistes contre laïcs ; 2) Berbères contre Arabes ; 3) luttes de pouvoir au sein de l’appareil d’État, impliquant le FLN, le RND et l’Armée. Depuis son indépendance, l’Algérie, qui aurait pu être la Californie de l’Afrique du Nord, est un pays de malheur. En dépit de ses ressources primaires pétro-gazières qui sont techniquement gérées par des Occidentaux et qui amènent à l’Algérie la majorité de ses devises, ce pays n’a su développer aucun secteur économique national performant. Le chômage y est endémique, la pauvreté persistante, la bureaucratie pachydermique. À l’inverse des pays d’Asie. Il y a donc bien un problème intrinsèque à ces populations.

Tout le monde le sait et le murmure mais personne n’ose le dire : du temps de la présence française, les populations d’Algérie vivaient bien mieux qu’aujourd’hui. D’ailleurs, l’importance de l’immigration des Algériens en France témoigne de leur fuite hors de leur propre pays pour venir vivre chez l’ancienne puissance coloniale. C’est à la fois une schizophrénie (ils restent nationalistes algériens tout en détestant le régime de leur pays) et un terrible aveu d’impuissance.

En Algérie, ça va éclater. Une guerre civile, extrêmement compliquée (comme dans tous les pays arabo-musulmans et de l’arc proche-oriental), se prépare. La raison profonde en est une instabilité psycho-ethnique de ces populations, incapables de vivre dans l’harmonie. L’islam ne fait qu’aggraver les choses. La même chose se remarque en Amérique du Sud, zone d’intenses mélanges ethniques : mais elle est géopolitiquement décentrée, donc de bien moindre importance que le Maghreb et le Proche Orient.

Pour ne rien arranger, la Libye voisine sombre dans le chaos : effondrement de la production pétrolière, délitement de l’État, éclatement du pays en zones néo-tribales, montée des affrontements, installation de bases armées islamistes. Bravo à ceux qui ont aidé à renverser le régime de Kadhafi. Quant à la Tunisie, les suites du ”printemps arabe”, véritable duperie, s’annoncent sous de très mauvaises augures. (2)

La prédiction que l’on peut faire, c’est que l’Algérie présente de grands risques de s’embraser, encore plus violemment que dans les années 90. Avec, à ses portes la Tunisie et la Libye, elles aussi menacées d’incendie. Et, partout en embuscade, l’islamisme. Pour la France, qui comporte de très nombreuses communautés originaires de l’Algérie et du Maghreb, la nouvelle est inquiétante et les conséquences peuvent être gravissimes.

Notes:

(1) Deux causes : la mauvaise conscience coloniale de la repentance, fabriquée par les idéologies de gauche, et la présence en France de populations d’origine algérienne qu’il faut ménager.

(2) Pour l’instant, à part le Maroc et les monarchies du Golfe (qui sont toutes des autocraties héréditaires), tous les pays arabo-musulmans, Algérie, Tunisie, Libye, Égypte, Syrie, Liban, Irak sont dans une situation explosive. À l’échelle du monde, 80 % des pays où l’islam est majoritaire ou très présent connaissent un état endémique d’instabilité pouvant dégénérer à tout moment.

00:01 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : guillaume faye, politique internationale, géopolitique, afrique, afrique du nord, affaires africaines, algérie, monde arabe, monde arabo-musulman |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook