mardi, 02 décembre 2014

Fractures périphériques

Fractures périphériques

par Georges FELTIN-TRACOL

La rentrée éditoriale 2014 assure à certains livres une belle renommée, de susciter des polémiques et de se vendre bien. Géographe de formation, auteur en 2010 de Fractures françaises qui annonçait la lente fragmentation de l’espace hexagonal, Christophe Guilluy offre son expertise socio-territoriale aux collectivités territoriales. Homme de terrain, il est à mille lieux de l’universitaire qu’il se refuse d’être et avec qui il a le bon sens de décliner tout débat. Cela n’a pas empêché un jury composé de Chantal Delsol, d’Éric Zémour, de l’académicien Jean Clair et des journalistes Bruno de Cessole, Jean Sévilla et François Taillandier, de lui décerner le Prix 2014 des Impertinents.

Plus court que son précédent ouvrage, La France périphérique en confirme et en approfondit les observations récoltées : la France est en train d’éclater parce que « la recomposition économique des grandes villes a entraîné une recomposition sociale de tous les territoires (p. 11) ». Les effets conjugués de la mondialisation et de la métropolisation des zones urbaines modifient à la fois la répartition territoriale et la société françaises. « Branko Milanovic, économiste de la Banque mondiale, montre qu’après vingt ans de globalisation, on assiste à un effondrement des classes moyennes des pays développés (p. 17). » Elles subissent de plein fouet une involution majeure. « En quelques décennies, l’économie des grandes villes s’est spécialisée vers les secteurs économiques les mieux intégrés à l’économie-monde et qui nécessitent le plus souvent l’emploi de personnel très qualifié (pp. 34 – 35) » si bien que « les nouvelles lignes de fracture se creusent d’abord entre des couches supérieures intégrées et des couches populaires (p. 75) ».

Postures et impostures hexagonales

En outre, « la mondialisation, fait économique et financier, est aussi une idéologie qui prône un “ individu-mobile ”, lequel ne se réfère plus ni à une classe sociale, ni à un territoire, ni à une histoire (p. 109) ». C’est donc fort logiquement que « dans le contexte de la mondialisation, la mobilité des hommes est perçue comme un fait global, une dynamique qui accompagne la logique libérale de circulation des capitaux et des marchandises (pp. 111 – 112) ». Or cette accessibilité au mouvement ne concerne qu’une minorité favorisée. La majorité se cantonne à une fixation contrainte sans comprendre que « la fin de la mobilité réactive mécaniquement les questions de la relocalisation et du réenracinement (p. 110) ». Un éloignement psychologique s’opère-t-il ? Difficile à dire. Certes, les études confirment qu’« après plusieurs décennies de recomposition des territoires, les catégories populaires vivent désormais sur les territoires les plus éloignés des zones d’emplois les plus actives et où le maillage en transports publics est le plus faible (p. 121) ». Les ménages populaires doivent par conséquent posséder deux véhicules et subir la hausse fiscale du prix des carburants, le flicage routier permanent et la perte de temps considérable dans les embouteillages, ce dont se moquent les bobos urbains à vélo, en rollers ou en trottinette. La faible mobilité des populations reléguées en périphérie s’accentue aussi en raison de l’impossibilité de vendre leurs biens immobiliers guère attractifs pour s’installer ensuite dans des zones urbaines prospères au loyer élevé. Christophe Guilluy remarque que « cette fracture territoriale dessine la confrontation à venir entre mobile et sédentaire. C’est cette France de la sédentarisation contrainte qui portera demain le modèle économique et politique alternatif (pp. 126 – 127) ».

Cette fragmentation réelle est occultée par des discours « républicains » illusoires. « La posture républicaine ne doit en effet pas tromper, la réalité est que nos classes dirigeantes sont pour l’essentiel acquises au modèle multiculturel et mondialisé (p. 9). » En outre, circonstance aggravante, « le nez collé aux banlieues, les classes dirigeantes n’ont pas vu que les nouvelles radicalités sociales et politiques ne viendraient pas des métropoles mondialisées, vitrines rassurantes de la mondialisation heureuse, mais de la “ France périphérique ”. Des territoires ruraux aux petites villes et des villes moyennes jusqu’aux DOM-TOM, ces territoires ont en commun d’être à l’écart des zones d’emplois les plus actives, des sites qui comptent dans la mondialisation (p. 13) ». Pourquoi ? Parce que cette « France périphérique » représente au moins 70 % de la population française concentrée dans les espaces ruraux, les petites villes, les villes moyennes et les zones périurbaines. L’auteur ne prétend pas verser dans l’habituelle et désuète dichotomie monde urbain/monde rural. « Nous sommes tous devenus urbains, que nous regardons le même journal télévisé et que nous fréquentons les mêmes grandes surfaces. L’opposition entre ville et campagne, entre urbain, périurbain et rural, ne dit plus rien des nouvelles dynamiques sociales. Les nouvelles fractures françaises ne recouvrent en rien une opposition entre une “ civilisation urbaine ” et une “ civilisation rurale ou campagnarde ”, en réalité la “ société des modes de vie ” s’est affranchie depuis longtemps de ce découpage suranné (p. 23) ».

Pour l’auteur, la « France périphérique » forme un « espace multiforme qui comprend les agglomérations plus modestes, notamment quelques capitales régionales, et surtout le réseau des villes petites et moyennes. Il comprend aussi l’ensemble des espaces ruraux et les communes multipolarisées (dépendantes en termes d’emploi de plusieurs pôles urbains) et les secteurs socialement fragilisés des couronnes périurbaines des 25 premières agglomérations (p. 27) ». Cette France « invisible » commence cependant à se manifester. Pis, elle « gronde (p. 51) », d’où la révolte des Bonnets rouges en Bretagne, la consolidation du vote Front national et le renforcement de l’abstention.

Christophe Guilluy contourne la vulgate consensuelle. Une féroce réalité impose maintenant sous la République une et indivisible trois France à terme antagonistes :

— un archipel métropolitain mondialisé peuplé de « bobos » progressistes qui se complaisent dans le libéralisme économique, la société ouverte, le multiculturalisme et les comportements libertaires marchands,

— un Hexagone maillé de banlieues de l’immigration nichées au cœur de la mondialisation libérale, mais dont les populations arrivantes gardent et célèbrent leurs valeurs traditionnelles,

— une France périphérique, populaire et déclassée constituée par des Français d’origine européenne relégués en zones rurales ou périurbaines en plein marasme économique.

Le futur cauchemar des métropoles

En examinant avec minutie les suffrages du FN depuis 2012, l’auteur démontre la polymorphie de ce vote qui ne recoupe pas ces trois Hexagones potentiellement conflictuels. Le « “ FN du Nord ” [s’inscrit dans] le contexte de la précarisation sociale (p. 63) » perceptible à Hénin-Beaumont, à Hayange et à Villiers-Cotterêts. Le « “ FN du Sud ” [bénéficie des] tensions identitaires (p. 64) », entre autochtones et immigrés, d’où les élections des députés Marion Maréchal – Le Pen dans le Vaucluse et Gilbert Collard dans le Gard, et des nouveaux sénateurs Stéphane Ravier dans les Bouches-du-Rhône, et David Rachline dans le Var. Quant au très jeune « “ FN de l’Ouest ” [il indique que] la “ France tranquille ” […] bascule (p. 66) ». Cet essor est à corréler avec de nouvelles dynamiques rurales, à savoir l’installation, plus ou moins lointaine, des ensembles urbains de ménages européens qui fuient une « volonté de créer une société multiculturelle dans laquelle “ l’homme nouveau ” ne reconnaîtrait aucune origine (p. 78) ». Il apparaît que, « plus encore que les banlieues, la France périphérique est le cauchemar des classes dirigeantes (p. 14) ».

En effet, « si les difficultés des banlieues sont réelles, elles sont d’abord liées à l’émergence d’une société multiculturelle et à la gestion des flux migratoires, mais en aucun cas aux retombées d’une économie mondialisée. Mieux, les banlieues sont des parties prenantes de cette économie. Pour l’essentiel situées au cœur des métropoles, elles sont parfaitement adaptées à la nouvelle donne économique et sociétale. Pourtant, depuis vingt ans, médias et politiques confondent la question des tensions culturelles et celles de l’intégration économique et sociale (pp. 13 – 14) ». Il en résulte « des banlieues intégrées et qui produisent des classes moyennes (p. 43) » d’origine immigrée : la « beurgeoisie » ainsi que d’autres heureux bénéficiaires, les commerçants asiatiques. « Miroir des dynamiques économiques et sociales, les métropoles viennent d’ailleurs conforter ce diagnostic. Vitrines de la mondialisation heureuse, ces dernières illustrent à merveille la société ouverte, déterritorialisée, où la mobilité des hommes et des marchandises est source de créations d’emplois, de richesses et de progrès social. Ces territoires produisent désormais l’essentiel des richesses françaises en générant près des deux tiers du PIB mondial. Le modèle “ libéral-mondialisé ” y est à son apogée (p. 8). » Il en découle par conséquent que « la gestion économique et sociale de la “ ville-monde ” passent inéluctablement par une adaptation aux normes économiques et sociales mondialisées, c’est sur ces territoires que l’on assiste à une mutation, voire à un effacement du modèle républicain. Politique de la ville, promotion d’un modèle communautariste, la gestion sociale de la ville-monde passe par une adaptation aux normes anglo-saxonnes. Globalement, et si on met de côté la question des émeutes urbaines, le modèle métropolitain est très efficace, il permet d’adopter en profondeur la société française aux normes du modèle économique et sociétal anglo-saxon et, par là même, d’opérer en douceur la refonte de l’État-providence (pp. 8 – 9) ». Dans ce contexte entièrement mouvant, hautement fluide, guère perçu par les banales certitudes médiatiques, « l’immigration apparaît non pas comme une solution économique pour les plus modestes mais d’abord comme une stratégie économique des catégories moyennes et supérieures qui ne se positionnent plus exclusivement sur un marché de l’emploi local mais international (p. 115) ». Serait-ce les signes avant-coureurs d’une guerre civile à venir ? À rebours de la doxa multiculturaliste (en fait monoculturelle de marché et multiraciste polémogène), Christophe Guilluy explique la fuite des classes populaires hors des métropoles par un refus tangible du conflit ethno-racial.

Ces stratégies d’évitement se retrouvent dans les métropoles parce que les catégories sociales et/ou privilégiées « sont aussi celles qui ont les moyens de la frontière avec l’autre, celles qui peuvent réaliser des choix résidentiels et scolaires qui leur permettent d’échapper au “ vivre véritablement ensemble ” (p. 138) ». Les populations périphériques ne cachent néanmoins pas leur rancœur envers l’État-providence dont les ultimes forces bénéficient en priorité aux primo-arrivants (les immigrés). Toutefois, elles pensent que « vivre ensemble séparé est aujourd’hui le prix à payer dans une société multiculturelle d’où la question sociale a été évacuée (p. 161) ». En revanche, « les représentations de la société française et du monde sont désormais irréconciliables, le consensus n’est plus envisageable (pp. 76 – 77) », d’autant « les catégories populaires, quelle que soit leur origine, savent que le rapport à l’autre est ambivalent : fraternel mais aussi conflictuel (p. 77) ».

Vers une géographie politique recomposée

Tout autant que géographiques, territoriales et sociologiques, les conséquences de cette séparation « à froid », silencieuse, indolore sont aussi électorales. « Le monde politique est aujourd’hui un champ de ruines (p. 71) ». Fort de ses analyses, Christophe Guilluy estime qu’« un parti = une sociologie + une géographie (p. 78) » au moment où « le champ politique n’est plus le lien du débat et de la confrontation des idées et des projets, mais une caisse de résonance de la rupture entre catégories populaires et, non seulement les élites, mais les catégories supérieures (p. 74) ».

Perdurent, hélas !, des légendes propagées par la caste journalistique. « Parce qu’ils [UMP et PS] sont les représentants historiques de la classe moyenne (actifs et/ou retraités issus de), les partis de gouvernement ont intérêt à faire vivre le mythe d’une classe moyenne majoritaire (p. 18) » alors qu’« en milieu populaire, la référence gauche – droite n’est plus opérante depuis au moins deux décennies (p. 72) ». Il est exact qu’« ouvriers, employés, femmes et hommes le plus souvent jeunes et actifs partagent désormais le même refus de la mondialisation et de la société multiculturelle (p. 87) ». Va-t-on cependant vers une révolution ? Il n’y croît pas. Mais, sur le terrain, « à bas bruit, une contre-société est en train de naître. Une contre-société qui contredit un modèle mondialisé “ hors sol ”; un meilleur des mondes, sans classes sociales, sans frontières, sans identité et sans conflits (pp. 130 – 131) ». « C’est sur ces territoires, par le bas, que la contre-société se structure en rompant peu à peu avec les représentations politiques et culturelles de la France d’hier (p. 11). » Comme quoi, le projet des B.A.D. (bases autonomes durables) dispose là d’un développement porteur considérable s’il est bien conduit, d’abord hors de toute publicité…

Cette lente et patiente rupture se répercute sur le plan électoral avec un « FN [qui bénéficie de] la dynamique des nouvelles classes populaires (p. 86) » à l’heure où il devient « inter-classiste » ou « post-classiste ». L’appréciation est à nuancer. Certes, « ce n’est pas le Front national qui est allé chercher les ouvriers, ce sont ces derniers qui ont utilisé le parti frontiste pour contester la mondialisation et s’inquiéter de l’intensification des flux migratoires (p. 79) ». L’auteur validerait-il la thèse du gaucho-lepénisme avancé dès 1995 par le politologue Pascal Perrineau ? Pas tout à fait, même s’il reconnaît « une “ sociologie de gauche ” qui contraint les dirigeants frontistes à abandonner un discours libéral pour défendre l’État-providence (p. 80) », car « les catégories populaires ne croient plus à la bipolarisation et n’adhèrent plus au projet d’une classe politique décrédibilisée par plusieurs décennies d’impuissance (p. 89) ».

On peut craindre que, dans ces conditions nouvelles, l’actuel programme social du néo-frontisme « mariniste » ne soit qu’un emballage populiste qui, à l’instar de nombreux précédents sud-américains, sera, une fois au pouvoir, renié pour mieux se conformer au Diktat de l’hyper-classe mondialiste et/ou jouir du faste des palais gouvernementaux tout en orchestrant une intense campagne sécuritaire de répression.

Christophe Guilluy prévoit-il le triomphe prochain du FN ? Nullement parce que « le vieillissement de la population demeure le rempart le plus efficace contre la montée du “ populisme ” (p. 91) ». En effet, « paradoxalement, c’est le vieillissement du corps électoral qui permet de maintenir artificiellement un système politique peu représentatif, les plus de 60 ans étant en effet ceux qui portent massivement leurs suffrages vers les partis de gouvernement (p. 72) ». La gérontocratie, stade suprême de la République hexagonale ? Eh oui ! « le socle électoral de la gauche est ainsi constitué d’une part de gagnants de la mondialisation (classes urbaines métropolitaines) et d’autre part de ceux qui en sont protégés (salariés de la fonction publique et une partie des retraités). De la même manière, l’UMP capte aussi une partie des gagnants de la mondialisation (catégories supérieures et aisées) et ceux qui en sont plus ou moins protégés (les retraités) (p. 80). » L’hétérogénéité des électorats du PS et de l’UMP prépare néanmoins des avenirs différents. Si « l’UMP [dispose d’]une dynamique démographique favorable (p. 84) », le PS peut disparaître, car c’« est le parti de la classe moyenne (p. 85) ». Par ailleurs, le PS se montre incapable de trancher entre des desseins contradictoires. « Le gauchisme culturel de la gauche bobos se heurte […] à l’attachement, d’ailleurs commun à l’ensemble des catégories populaires (d’origine française ou étrangère), des musulmans aux valeurs traditionnelles. Autrement dit, le projet sociétal de la gauche d’en haut s’oppose en tous points à celui de cet électorat de la gauche d’en bas (pp. 105 – 106). »

PS et UMP incarnent désormais deux pôles gémellaires autour desquelles s’agencent des majorités électorales momentanées. Il en ressort que « les stratégies électorales de Terra Nova pour le PS et de Patrick Buisson pour l’UMP apparaissent les plus pertinentes pour des partis désormais structurellement minoritaires dans un système tripartiste (p. 95) ». Les institutions de la Ve République s’adapteront-elles à cette nouvelle donne ?

Christophe Guilluy critique la réforme territoriale Hollande – Valls et s’élève contre la disparition programmée du département. Il conçoit plutôt cette collectivité comme le cadre adéquat d’« une France périphérique sédentaire et populaire (p. 121) ». On se surprend de lire en conclusion quelques allusions à une version atténuée de décroissance qui est en fait du localisme édulcoré. En tout cas, il est patent que « la question d’un modèle de développement économique alternatif sur ces territoires est désormais posée (p. 164) ». Cette contre-société en gestation partiellement dissidente et séparatiste évitera-t-elle tout antagonisme ? « Le risque est réel de voir les radicalités sociales et politiques se multiplier et le conflit monter vers une forme de “ guerre à basse tension ” (p. 179). » Et si la révolution de demain se lovait dès maintenant en périphérie des métropoles ?

Georges Feltin-Tracol

• Christophe Guilluy, La France périphérique. Comment on a sacrifié les classes populaires, Flammarion, Paris, 2014, 187 p., 18 €.

Article printed from Europe Maxima: http://www.europemaxima.com

URL to article: http://www.europemaxima.com/?p=4046

00:05 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Livre, Livre, Nouvelle Droite | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nouvelle droite, georges feltin-tracol, france, europe, affaires européennes, livre, géographie, christophe guilly |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Marcel Aymé, un libre-moraliste...

Marcel Aymé, un libre-moraliste...

Les éditions Pardès viennent de publier dans leur collection Qui suis-je un Aymé de Michel Lécureur. Universitaire et spécialiste de Marcel Aymé, il a dirigé l'édition de son œuvre romanesque dans la bibliothèque de La Pléiade. Une bonne occasion pour découvrir ou redécouvrir l'auteur de Travelingue et du Chemin des écoliers...

" Marcel Aymé (1902-1967): « On vient nous parler de la poésie de la nature. Quelle blague ! Il n'y a que la poésie de l'homme et il est lui-même toute la poésie. » (Uranus.) « L'écrivain devrait être non plus le témoin, mais la conscience de son temps. » (Réponse à une enquête des Nouvelles littéraires, le 3 octobre 1957.) Dès le prix Renaudot de 1929, obtenu pour La Table-aux-Crevés, Marcel Aymé a connu la célébrité. Dès lors, il s'est affirmé comme romancier avec des réussites aussi éclatantes que La Jument verte (1933), Le Moulin de la Sourdine (1936) ou La Vouivre (1943). Sa trilogie composée de Travelingue (1941), Le Chemin des écoliers (1946) et Uranus (1948) est fréquemment citée par les historiens pour évoquer l'histoire de la France avant, pendant et après la Seconde Guerre mondiale.

Parallèlement à cette production romanesque, Marcel Aymé a publié plusieurs recueils de nouvelles, comme Le Nain (1934), Derrière chez Martin (1938) ou Le Passe-Muraille (1943). Dans le domaine des histoires brèves, il a connu un succès exceptionnel avec Les Contes du chat perché. Ce « Qui suis-je ? » Marcel Aymé montre qu'il s'est également révélé comme un journaliste de talent dont on a sollicité les articles les plus divers dans différents journaux et revues. Cependant, son désir le plus cher était probablement de devenir auteur dramatique et il a atteint cet objectif avec des pièces comme Lucienne et le boucher (1948), Clérambard (1950) et La Tête des autres (1952).

Observateur lucide de la nature humaine, il a confié ses réflexions dans toute son œuvre et, en particulier, dans Le Confort intellectuel (1949). Son goût peu commun pour la liberté de penser et de s'exprimer lui attire encore l'opprobre de certains qui le connaissent mal, car son humanisme et son humour restent à découvrir. "

00:05 Publié dans Littérature, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marcel aymé, littérature, lettres, lettres françaises, littérature française |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

ATLANTIC JIHAD : The Untold Story of White Slavery

ATLANTIC JIHAD : The Untold Story of White Slavery

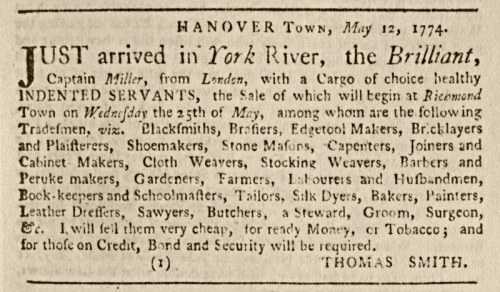

Whilst the Arabs have been acknowledged as a prime force in the early usage of slaves from Africa, very little has been written about their usage of White slaves, whether they were part of the Russian slave trade or those kidnapped by Arab pirates. However, in recent years, the research of some authors has been bringing this issue to light.

The origins of African slavery in the New World cannot be understood without some knowledge of the millennium of warfare between Christians and Muslims that took place in the Mediterranean and Atlantic and the piracy and kidnapping that went along with it. In 1627 pirates from the Barbary Coast of North Africa raided distant Iceland and enslaved nearly four hundred astonished residents. In 1617 Muslim pirates, having long enslaved Christians along the coasts of Spain, France, Italy, and even Ireland, captured 1,200 men and women in Portuguese Madeira. Down to the 1640s, there were many more English slaves in Muslim North Africa than African slaves under English control in the Caribbean. Indeed, a 1624 parliamentary proclamation estimated that the Barbary states held at least 1,500 English slaves, mostly sailors captured in the Mediterranean or Atlantic. Millions European Christians were kidnapped and enslaved by Muslims in North Africa between 1530 and 1780 -- a far greater number than had ever been estimated before. Professor Robert Davis, in his book Christian Slaves, Muslim Masters: White Slavery in the Mediterranean, the Barbary Coast, and Italy, 1500-1800, estimated that 1 million to 1.25 million White people were enslaved by North African pirates between 1530 and 1780.

One of the things that both the public and many scholars have tended to take as given is that slavery was always racial in nature -- that only blacks have been slaves. But that is not true, We cannot think of slavery as something that only white people did to black people. Slavery in North Africa has been ignored and minimized, in large part because it is on no one's agenda to discuss what happened. The enslavement of Europeans doesn't fit the general theme of European world conquest and colonialism that is central to scholarship on the early modern era, he said. Many of the countries that were victims of slavery, such as France and Spain, would later conquer and colonize the areas of North Africa where their citizens were once held as slaves. Maybe because of this history, Western scholars have thought of the Europeans primarily as "evil colonialists" and not as the victims they sometimes were. Between 1580 and 1680. That meant about 8,500 new slaves had to be captured each year. Overall, this suggests nearly a million slaves would have been taken captive during this period. Using the same methodology, Davis has estimated as many as 475,000 additional slaves were taken in the previous and following centuries.

The result is that between 1530 and 1780 there were almost certainly 1 million and quite possibly as many as 1.25 million white, European Christians enslaved by the Muslims of the Barbary Coast. Enslavement was a very real possibility for anyone who traveled in the Mediterranean, or who lived along the shores in places like Italy, France, Spain and Portugal, and even as far north as England and Iceland.from 1500 to 1650, when trans-Atlantic slaving was still in its infancy, more white Christian slaves were probably taken to Barbary than black African slaves to the Americas,

Pirates (called corsairs) from cities along the Barbary Coast in north Africa -- cities such as Tunis and Algiers -- would raid ships in the Mediterranean and Atlantic, as well as seaside villages to capture men, women and children.

The impact of these attacks were devastating -- France, England, and Spain each lost thousands of ships, and long stretches of the Spanish and Italian coasts were almost completely abandoned by their inhabitants. At its peak, the destruction and depopulation of some areas probably exceeded what European slavers would later inflict on the African interior.

We have lost the sense of how large enslavement could loom for those who lived around the Mediterranean and the threat they were under," he said. "Slaves were still slaves, whether they are black or white, and whether they suffered in America or North Africa.

00:05 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, esclavage, condition servile, maroc, esclaves blancs, piraterie, piraterie barbaresque |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Cuando la mayoría de los esclavos en América del Norte y el Caribe eran blancos y católicos

Una realidad casi olvidada en cine, literatura e historia

Cuando la mayoría de los esclavos en América del Norte y el Caribe eran blancos y católicos

por José Ángel Antonio

Ex: http://culturatransversal.wordpress.com

¿Cuántas películas ha visto sobre esclavos negros maltratados por sus amos blancos? La horrible institución de la esclavitud que oprimió durante varios siglos a los africanos y afroamericanos en el Nuevo Mundo ha sido denunciada, con justicia y frecuencia, por el cine y la televisión.

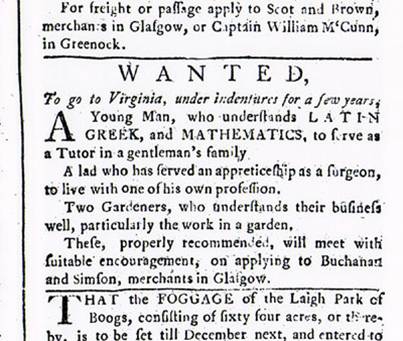

Pero, ¿cuántas películas ha visto usted sobre esclavos blancos en el s.XVII? Una excepción sería la película de piratas Capitán Blood, de 1935, inspirada en las novelas de Sabatini, protagonizada por Errol Flynn y Olivia de Haviland (por primera vez juntos). Allí los llaman “indentured servants”, pero eran, a todos los efectos, esclavos.

Casi nadie sabe que en el siglo XVII la inmensa mayoría de los esclavos en el Caribe y las posesiones británicas en Norteamérica eran blancos y católicos.

Más aún, los esclavos blancos eran abundantes, baratos y desechables, y tendían a morir con facilidad.

Los esclavos negros, en cambio, se consideraban resistentes, fuertes, escasos y caros, y se les alimentaba y trataba mejor.

Durante el s.XVII, los ingleses deportaron cientos de miles de irlandeses y, en menor medida, escoceses, a sus plantaciones en el Caribe y Norteamérica.

Los ingleses, conocidos por su meticulosidad en la documentación, no llevaban apenas cuenta de lo que hacían en Irlanda. Faltan muchos datos, pero los historiadores irlandeses, estadounidenses, caribeños y escoceses han ido recomponiendo las piezas del puzle.

Kinsale: empieza un siglo negro para Irlanda

En 1541 Enrique VIII, el mismo que repudió a Catalina de Aragón y creó la Iglesia Anglicana con él al frente, se proclamó como rey de Irlanda. Durante medio siglo los ingleses fueron conquistando el país, con una última gran batalla en Kinsale en 1602, en la que participaron unos 3.500 soldados españoles. Los ingleses vencieron, y en ese momento expulsaron del país a los resistentes irlandeses (muchos fueron a España o a sus territorios europeos). A esos expatriados irlandeses se les llamó “Gansos Salvajes” y los hubo durante todo el siglo y parte del siguiente.

En 1541 Enrique VIII, el mismo que repudió a Catalina de Aragón y creó la Iglesia Anglicana con él al frente, se proclamó como rey de Irlanda. Durante medio siglo los ingleses fueron conquistando el país, con una última gran batalla en Kinsale en 1602, en la que participaron unos 3.500 soldados españoles. Los ingleses vencieron, y en ese momento expulsaron del país a los resistentes irlandeses (muchos fueron a España o a sus territorios europeos). A esos expatriados irlandeses se les llamó “Gansos Salvajes” y los hubo durante todo el siglo y parte del siguiente.

Pero poco después, el rey inglés Jacobo II estableció una nueva política: en vez de expulsar a los descontentos, favoreció venderlos como esclavos. El primer caso documentado se dio en una colonia en la Guayana, en el Amazonas, en 1612: la primera venta de esclavos irlandeses.

Una proclamación del rey inglés estableció en 1625 que los prisioneros políticos irlandeses se venderían como mano de obra forzada a las plantaciones de las Islas Orientales.

En 1632 se sabe que la inmensa mayoría de los esclavos de las islas caribeñas inglesas de Montserrat y Antigua eran irlandeses. Un censo de 1637 muestra que 7 de cada 10 habitantes de Montserrat eran esclavos irlandeses.

A estas alturas, la demanda era alta, y los esclavos morían pronto. No bastaban los presos políticos (rebeldes al dominio inglés): cualquier crimen común (pequeños robos, etc…) era excusa para deportar irlandeses a las plantaciones.

También había bandas de secuestradores que recorrían el campo, atrapaban a cualquiera y lo vendían a los traficantes sin que nadie preguntara mucho.

Los esclavos negros en el Caribe británico había que comprarlos. Los esclavos irlandeses, en cambio, llegaban casi regalados por el Estado a las plantaciones.

Cromwell, puritano y feroz anticatólico

En 1641 estalló otra revuelta irlandesa, la Guerra de la Confederación, que fue sofocada en 1649 por el nuevo líder inglés, el puritano y autoritario Cromwell, ferozmente anticatólico (por ejemplo, intentó eliminar la Navidad del calendario y la celebración popular en las islas británicas; incluso prohibió los pasteles de Navidad).

De 1641 a 1652, durante esta revuelta y en sus años inmediatos, la población de Irlanda descendió de 1.466.000 habitantes a apenas 616.000.

Aproximadamente 550.000 irlandeses fueron eliminados físicamente o por hambre provocada. Otros 300.000 fueron deportados como esclavos. La deportación de varones dejaba a mujeres y niños inermes… y ellos también podían ser comprados y deportados en posteriores oleadas.

De 1650 a 1660 se desarrolló el llamado “Reinado del Terror” de Cromwell, que activamente quería eliminar la población irlandesa y católica de la isla. En 1650, llegaron a las plantaciones caribeñas de Saint Kitt 25.000 esclavos irlandeses.

Se calcula que en esta década la Corona y sus administradores secuestraron a cien mil niños irlandeses de entre 10 y 14 años y los llevó a las plantaciones del nuevo mundo: el Caribe, Virginia y Nueva Inglaterra.

Sólo en esta década llegaron más esclavos irlandeses al Nuevo Mundo que el total de población libre anglosajona radicada allí.

En 1651, Cromwell ganó dos guerras contra Holanda para asegurarse que podía tener el monopolio del tráfico de esclavos y en 1655 conquistaba Jamaica a los españoles para convertirla en su gran base esclavista en el Caribe. Pero no desatendió el resto de las plantaciones. En 1652 envió otros 12.000 esclavos irlandeses a las Barbados.

Hay que tener en cuenta que Cromwell financiaba sus guerras en Irlanda, simplemente, prometiendo tierras a los señores ingleses que allí acudieran a luchar. En esas tierras sobraba población campesina: los señores preferían dedicarlas a pastos. Una norma de 1657 establecía que todos los habitantes del condado de Clare debían trasladarse en seis meses o ser detenidos por “alta traición” y enviados a las Américas.

En esta época no era un crimen que cualquier inglés matase un irlandés… pero preferían atraparlos vivos y venderlos.

Cuando se equivocaban de esclavos

A veces, las bandas de secuestradores se excedían y se equivocaban de víctimas. En 1659 llegó a Londres una petición de 72 esclavos en las Barbados que aseguraban ser ingleses ilegalmente secuestrados y atrapados allí. La misma petición aseguraba que en las plantaciones americanas había 7.000 u 8.000 escoceses tomados prisioneros en la batalla de Worcester de 1651 e incluso 200 franceses, secuestrados y vendidos, cada uno a cambio de 900 libras de algodón.

Hay más cifras registradas de los últimos días de Cromwell: 52.000 mujeres, chicas y jóvenes irlandeses se vendieron en las Barbados y Virginia en 1657. Mil chicos y mil chicas más de Irlanda se vendieron en Jamaica en 1656.

Cromwell murió en 1660, pero su sucesor Carlos II, hijo del decapitado Carlos I, no dudó en mantener el negocio de la trata, con el compromiso de entregar al menos 3.000 esclavos anuales a la “Real Compañía de Aventureros” (en realidad, una compañía de venta de esclavos).

De “indentured servants” a esclavos

En su origen, el concepto de “indentured servants” tenía una definición bastante bien delimitada y quizá a ella se acogían muchos irlandeses antes de 1620. En esa primera fase, el individuo aceptaba voluntariamente ir a América y pagaba el pasaje, manutención y un pedazo de tierra en las colonias trabajando en el lugar de destino una serie de horas diarias durante unos años. Este acuerdo podía figurar por escrito.

Sin embargo, desde 1625 los irlandeses fueron simplemente secuestrados, vendidos y puestos a trabajar como esclavos: era un nuevo y lucrativo negocio masivo. Aunque la propaganda inglesa siguió llamando a estos esclavos “indentured servants”, desde 1625 se trataba ya siempre de mera trata de seres humanos y esclavitud forzada.

Durante este siglo un esclavo irlandés costaba el equivalente a 5 libras esterlinas, mientras que uno negro costaba entre 4 y 10 veces más. Los dueños de las plantaciones no tenían apenas interés en mantener vivos a los esclavos irlandeses. El coronel William Brayne pedía en 1656 que llegasen a las plantaciones más esclavos negros porque “puesto que los dueños tendrán que pagar más por ellos, tendrán más interés en mantenerlos con vida, algo de lo que carecen en [el caso de los esclavos irlandeses]”.

Los negros duraban más en el clima caribeño y además eran paganos, algo que los dueños ingleses preferían a los irlandeses, que era odiados papistas.

Además, en teoría un negro servía toda la vida, mientras que un irlandés debía ser liberado en 7 o 10 años… pero esto no sucedía con frecuencia, ya que la mayoría moría antes.

Sin derecho a asistencia religiosa

A efectos religiosos, los irlandeses católicos no eran considerados cristianos y no tenían derecho a asistencia religiosa (tampoco la tenían los católicos libres en Inglaterra).

A efectos religiosos, los irlandeses católicos no eran considerados cristianos y no tenían derecho a asistencia religiosa (tampoco la tenían los católicos libres en Inglaterra).

Muchos no sabían la lengua inglesa, y hablaban sólo gaélico. Pero otros estaban alfabetizados, sabían escribir y llevar cuentas. Con todo, cualquier dueño podía matar a cualquiera de sus esclavos, negros o irlandeses, sin excusa ninguna: no era un crimen, sólo un gasto de propiedad.

Cuando el Parlamento estableció el Acta de Regulación de Esclavos en las Plantaciones en 1667 enumeró los castigos que se podían infligir a los esclavos que hubiesen cometido un delito contra “cristianos”… se especificaba que los católicos no se consideraban cristianos, ni siquiera si habían logrado sobrevivir y ser libres de alguna manera.

“Aparear” irlandesas con negros, cosechar mulatitos

Los dueños de las plantaciones no solían tener relaciones sexuales con las esclavas negras, cosa que aterrorizaba su mentalidad racista, pero sí forzaban a las esclavas irlandesas. La ley establecía que los bebés hijos de esclava eran esclavos y pertenecían al amo.

Los amos podían hacer que las esclavas se cruzasen con otros esclavos blancos o con negros, buscando esclavos mulatos más resistentes y que se podían revender a buen precio.

A veces las irlandesas sobrevivían a todos los abusos y lograban ser libres… pero no sus hijos. Esas madres liberadas decidían quedarse en la plantación con sus niños que seguían siendo esclavos, y ellas seguían un tipo de vida de práctica esclavitud.

En 1681 se aprobó una ley que prohibía la práctica de aparear mujeres esclavas irlandesas con esclavos africanos “para vender” los hijos: era una ley implantada por la Real Compañía Africana porque interfería con sus beneficios.

Pero seguía siendo legal aparearlas para la “producción propia” de la plantación. De esta época se sabe que la Real Compañía Africana envió 249 cargamentos de esclavos irlandeses y negros a las Indias entre 1680 y 1688: eran 60.000 “unidades”, 14.000 murieron durante el viaje.

La mortandad de los irlandeses

¿Cuál era el nivel de mortandad de los esclavos irlandeses?

No es fácil establecerlo, pero los historiadores no conocen ni un solo caso de irlandés deportado a América como esclavo que consiguiera volver a su país para contarlo. Los irlandeses que lograban la libertad por lo general dejaban esa colonia y marchaban a otra en la América continental o en otra isla.

Se sabe que entre 1641 y 1649 se compraron en las Barbados 21.700 esclavos irlandeses. Sin embargo, parece que nunca hubo más de 8.000 o 10.000 en las islas. Morían rápido y necesitaban ser sustituidos.

A veces los barcos esclavistas tiraban sus esclavos por la borda porque si morían “por accidentes en el mar” se cobraba un seguro, pero si morían de hambre en las bodegas no se cobraba nada (se conoce el caso del navío Zong, que arrojó 132 esclavos vivos por la borda).

Montserrat, la isla más irlandesa

La isla de Montserrat (así la llamó Colón en 1493, recordando su paso por Barcelona) fue quizá en la que sobrevivieron más irlandeses, y de hecho llegaron de Saint Kitts y otras islas en 1643 porque había fama de que en esta isla había más libertad para los católicos (aunque no había clero ni culto).

En 1724 seguía sin haber clero católico en la isla, pero el pastor anglicano, James Cruickshank se quejaba de que en su zona, Saint Peters, en el norte de la isla, había 20 familias protestantes frente a las 40 católicas (que no iban a su parroquia). En el sur de la isla, la población católica era aún mucho mayor.

Hoy la isla (de hecho media isla, la mitad sur está destruida por el volcán local desde hace pocos años) tiene 2 parroquias católicas. La población es negra, aunque quizá de piel algo más clara que en otras islas, y muchos tienen apellidos irlandeses, aunque eso no significa necesariamente ascendencia de esa nación.

Una católica ahorcada por no saber inglés

Un personaje que puede poner rostro a esa época es Ann Glover. Fue deportada con otras decenas de miles de irlandeses como esclava a Barbados durante la invasión de Cromwell en Irlanda. Hay fuentes que dicen que su marido fue asesinado en Barbados porque se negaba a renunciar a su fe católica.

En 1680 era ya una mujer mayor que vivía con su hija en Boston, Massachusetts, trabajando como criadas en la casa de un hombre llamado John Goodwin. En verano de 1688 se pusieron enfermos 4 o 5 de los niños de la casa. El médico sugirió que la causa podía ser brujería. Una niña de 13 años aseguró que se puso enferma después de descubrir que la hija de la vieja Ann Glover robaba ropa de la casa.

Ann fue arrestada y juzgada por brujería. Ella apenas sabía hablar inglés y durante el juicio se aferraba a su gaélico nativo. Un testigo la consideró “una vieja irlandesa escandalosa, muy pobre, católica romana obstinada en idolatría”.

El tribunal pidió a la anciana que recitase el Padrenuestro. Ella lo recitó mezclando gaélico y latín, como lo había aprendido de niña. ¡Nunca más había tenido acceso a ninguna formación católica viviendo en colonias protestantes como esclava! No pudo recitarlo en inglés, y se consideró una prueba de brujería.

Fue condenada a muerte y se le dio la oportunidad de renunciar al catolicismo, pero se negó. Fue ahorcada entre los gritos y burlas de la multitud en Boston, que se había reunido para ver “si la papista se arrepentía”, como escribió un contemporáneo. Es famosa por ser la última “bruja” ajusticiada en Boston.

Fuente: Religión Digital

00:05 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, irlande, esclavage, condition servile, amérique, caraïbes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Authoritarianism, "Hate Speech" Legislation & Universalism

Authoritarianism, "Hate Speech" Legislation & Universalism: An Interview With Dr. Tomislav Sunic

Journalist Joshua Blakeney interviewed Dr. Tomislav Sunic, a former Croatian diplomat, professor and translator. They discussed comparisons between the authoritarianism of Communist Yugoslavia and the creeping authoritarianism in countries such as the US, France, Canada and Germany. Dr. Sunic compared the "hostile propaganda" laws which were invoked to prosecute his family members in Communist Yugoslavia with the Orwellian "Hate Speech" laws which exist in various Western jurisdictions.

They also discussed the interface between universalism and particularism in the formation of the philosophy and ideology of the New Right. The interview was conducted on June 12, 1014. Links of relevance include:

Website of Dr. Tomislav Sunic:

http://www.tomsunic.com

Articles by Tomislav Sunic

http://www.theoccidentalobserver.net/...

Website of Joshua Blakeney

http://www.joshuablakeney.info

Joshua Blakeney Interviews Kevin MacDonald:

https://www.youtube.com/watch?v=rdNus...

Book - Homo Americanus:

http://www.amazon.ca/Homo-Americanus-...

Book - Against Democracy and Equality:

http://www.amazon.ca/Against-Democrac...

00:05 Publié dans Actualité, Entretiens, Nouvelle Droite | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : censure, tomislav sunic, entretien, nouvelle droite |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook