Pour saluer 2016, le Professeur du Dimanche se demande bien en cette année nouvelle quelle radicalité nous sauvera à la fois du terrorisme et de nos terrifiants apôtres de la modération. En direct d’Apachemag.

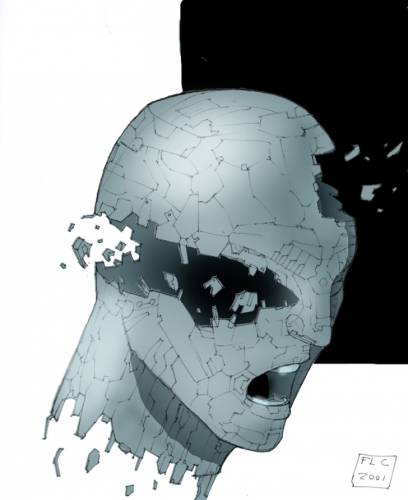

L’inquiétude et le désarroi ont envahi les esprits depuis que le tragique est venu frapper à nouveau au cœur de nos vies, comme un éternel retour du concret que l’on aurait vainement tenté de dissimuler un moment. Les attentats du 13 novembre annonceraient le début d’une guerre, à l’instar de ce qu’ont pu connaitre les Etats-Unis à la suite du 11 septembre. La situation est toutefois inédite car nous sommes face à un Etat déterritorialisé, Daech, ce qui peut apparaître comme un paradoxe. L’ennemi n’est pas circonscrit à un territoire comme il pouvait l’être lors des guerres classiques, la frontière permettant une telle discrimination et, toutefois, il se veut le bras armé d’une entité politique à cheval sur l’Irak et la Syrie, et dont l’idéologie veut que la guerre doit avoir lieu sur un territoire aux géométries universelles.

Nous constatons malheureusement depuis quinze ans que la guerre contre le terrorisme a conduit globalement davantage à nourrir celui-ci plutôt qu’à assurer la sécurité des individus. Il ne suffit pas d’éliminer ses ennemis pour empêcher d’autres de vouloir se battre à leur place. Les candidats au jihadisme pratiquent un véritable nomadisme du fondamentalisme, hier pour le GIA, puis pour Al Qaeda, aujourd’hui pour Daesh, demain sous une autre bannière. Par conséquent la destruction de l’Etat islamique ne peut tout au plus que donner un coup de frein à ce phénomène de radicalisation. Certes, des mesures sont à prendre dans l’immédiat, ne serait-ce qu’en matière de renseignement et de coopération judiciaire afin de protéger, dans la mesure du possible, la population. Mais ne nous leurrons pas sur ces mesures sécuritaires à court terme qui, au mieux, permettront de déjouer quelques attentats parmi les nombreux à venir, au pire contribueront à terme à légitimer une terreur d’Etat.

Nous constatons malheureusement depuis quinze ans que la guerre contre le terrorisme a conduit globalement davantage à nourrir celui-ci plutôt qu’à assurer la sécurité des individus. Il ne suffit pas d’éliminer ses ennemis pour empêcher d’autres de vouloir se battre à leur place. Les candidats au jihadisme pratiquent un véritable nomadisme du fondamentalisme, hier pour le GIA, puis pour Al Qaeda, aujourd’hui pour Daesh, demain sous une autre bannière. Par conséquent la destruction de l’Etat islamique ne peut tout au plus que donner un coup de frein à ce phénomène de radicalisation. Certes, des mesures sont à prendre dans l’immédiat, ne serait-ce qu’en matière de renseignement et de coopération judiciaire afin de protéger, dans la mesure du possible, la population. Mais ne nous leurrons pas sur ces mesures sécuritaires à court terme qui, au mieux, permettront de déjouer quelques attentats parmi les nombreux à venir, au pire contribueront à terme à légitimer une terreur d’Etat.L’analyse de ces événements est évidemment complexe et ne saurait se réduire à une seule explication, qu’elle soit géopolitique, sociale, psychologique ou religieuse, bien qu’elles aient toutes leur importance. Le problème est malheureusement beaucoup plus profond en ce qu’il est lié à une crise de sens de nos sociétés occidentales. Ce sont bien, pour la plupart, des individus nés et ayant vécu en Europe qui se portent volontaires pour le jihadisme. Des analystes comme Olivier Roy ont bien souligné le fait que ceux-ci sont en rupture générationnelle avec leurs parents, souvent non croyants, chrétiens, ou pratiquant un islam modéré. Le profil est somme toute à chaque fois relativement semblable, avec la même surprise des témoins relayée par les journalistes : « On ne comprend pas, c’était un gentil garçon, il ne pratiquait pas, buvait et fréquentait des filles, et puis un jour c’est vrai il s’est mis à se faire pousser la barbe et à régler sa vie quotidienne à partir de principes religieux. »

Souvent ils ne connaissent rien à la théologie et à l’Islam en général, mais ils sont sensibles à un discours qui leur apparaît comme désormais le plus radical et le plus révolutionnaire sur le marché. Comme l’écrivait Chuck Palahniuk dans Fight Club, « Nous sommes les enfants oubliés de l’histoire. Notre grande guerre est spirituelle. Notre grande dépression c’est nos vies. » C’est à partir de cet auto-diagnostic que le petit délinquant paumé de banlieue va choisir de s’ériger en justicier purificateur d’une société pour laquelle il n’a que du mépris.

« L’ennemi est la figure de notre propre question », écrivait Carl Schmitt. C’est à partir de cette juste réflexion qu’il nous est possible de penser radicalement, c’est-à-dire à la racine, la radicalisation islamiste qui est au fond davantage un extrémisme qu’un radicalisme. Une radicalité authentique s’y oppose et prévient toutes formes d’extrémismes qui constituent, au fond, les symptômes d’une société malade. Il est toujours opportun de rappeler à cet égard le célèbre diagnostic que portait Nietzsche dans Ainsi parlait Zarathoustra sur le nihilisme occidental moderne : « La terre alors sera devenue exiguë, on y verra sautiller le Dernier Homme qui rapetisse toute chose. Son engeance est aussi indestructible que celle du puceron-, le Dernier Homme est celui qui vivra le plus longtemps. ̎ Nous avons inventé le bonheur ̎, diront les Derniers Hommes, en clignant de l’oeil. Ils auront abandonné les contrées où la vie est dure ; car on a besoin de chaleur. On aimera encore son prochain et l’on se frottera contre lui, car il faut de la chaleur. La maladie, la méfiance leur paraîtront autant de péchés ; on n’a qu’à prendre garde où l’on marche ! Insensé qui trébuche encore sur les pierres ou sur les hommes! Un peu de poison de temps à autre; cela donne des rêves agréables. Et beaucoup de poison pour finir, afin d’avoir une mort agréable. »

« L’ennemi est la figure de notre propre question », écrivait Carl Schmitt. C’est à partir de cette juste réflexion qu’il nous est possible de penser radicalement, c’est-à-dire à la racine, la radicalisation islamiste qui est au fond davantage un extrémisme qu’un radicalisme. Une radicalité authentique s’y oppose et prévient toutes formes d’extrémismes qui constituent, au fond, les symptômes d’une société malade. Il est toujours opportun de rappeler à cet égard le célèbre diagnostic que portait Nietzsche dans Ainsi parlait Zarathoustra sur le nihilisme occidental moderne : « La terre alors sera devenue exiguë, on y verra sautiller le Dernier Homme qui rapetisse toute chose. Son engeance est aussi indestructible que celle du puceron-, le Dernier Homme est celui qui vivra le plus longtemps. ̎ Nous avons inventé le bonheur ̎, diront les Derniers Hommes, en clignant de l’oeil. Ils auront abandonné les contrées où la vie est dure ; car on a besoin de chaleur. On aimera encore son prochain et l’on se frottera contre lui, car il faut de la chaleur. La maladie, la méfiance leur paraîtront autant de péchés ; on n’a qu’à prendre garde où l’on marche ! Insensé qui trébuche encore sur les pierres ou sur les hommes! Un peu de poison de temps à autre; cela donne des rêves agréables. Et beaucoup de poison pour finir, afin d’avoir une mort agréable. »Ces sociétés du « dernier homme » ont fragilisé toute une partie de la jeune génération, désespérément en quête d’un projet collectif et de repères solides, la poussant ainsi dans les bras des premiers fanatiques lui offrant une cause pour laquelle elle serait prête à sacrifier sa vie. Comme le souligne Daesh avec tout le cynisme qui lui sied : « Nous aimons la mort plus que vous n’aimez la vie ». Le futur nous demande d’être vivants, plus vivants que nous ne le sommes. Le passé nous demande d’être vivants, plus vivants que nous ne le sommes. Car du présent naît éternellement la fragilité de la vie dont nous sommes conscients de la préciosité. Seulement cette conscience a tôt fait de s’évanouir dans la médiocrité et dans la peur si elle n’est pas éveillée par un horizon salutaire. Comme l’écrit justement Chesterton : « Un soldat encerclé par l’ennemi, s’il veut s’en sortir, se doit d’allier un fort désir de vie et une étrange indifférence à la mort. Il ne doit pas trop s’agripper à la vie et succomber ainsi à la lâcheté : il ne réussira pas à s’échapper. Il ne doit pas être trop pressé de mourir non plus : il n’en réchappera pas. Il doit rechercher la vie avec un esprit d’indifférence furieuse à son égard ; il doit être assoiffé de l’eau de la vie et être prêt pourtant à ce que ce soit le vin de la mort qui étanche sa soif. » (Gilbert Keith Chesterton, Orthodoxy, IgnatusPress, San Francisco, 1995, p. 9.)

Encore faut-il que cette conjugaison entre un fort désir de vie, qui sans l’indifférence à la mort s’abîme dans le nihilisme du dernier homme, et l’indifférence à la mort, qui sans le fort désir de vie engendre la folie meurtrière et suicidaire du terrorisme, soit soutenue par une politique digne de ce nom, voire une métapolitique qui dépasse les simples intérêts ou rapports de force. Il ne s’agit pas tant d’être nostalgique d’un quelconque métarécit dont nous connaissons toutes les potentialités totalitaires (par exemple fasciste ou communiste) et dont l’idéologie salafiste constitue l’un des succédanés, mais de concevoir à tout le moins un récit porteur d’un espoir collectif, voire d’une révolution à la fois spirituelle et matérielle, dépassant la société de marché et ses symptômes destructeurs.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Les commentaires sont fermés.