Michel Maffesoli, professeur émérite de la Sorbonne, nous livre un texte direct et panoramique sur la décadence de notre société que suscitent nos élites. A force d'être obsédées par la morale et par une étiquette de cour, ces élites se sont détournées de flux du vivant et entretiennent une vision artificielle de la société dont le seul destin est de disparaître.

S’accorder au cycle même du monde, voilà ce qui est la profonde sagesse des sociétés équilibrées. Tout comme, d’ailleurs, de tout un chacun. C’est cela même qui fonde le sens de la mesure. Le « bon sens » qui, selon Descartes, est la chose du monde la mieux partagée. Bon sens qui semble perdu de nos jours. Tout simplement parce que l’opinion publiée est totalement déconnectée de l’opinion publique.

Mais pour un temps, sera-t-il long ? cette déconnection est quelque peu masquée. C’est la conséquence d’une structure anthropologique fort ancienne : la stratégie de la peur.

La stratégie de la peur pour se maintenir au pouvoir

D’antique mémoire, c’est en menaçant des supplices éternels de l’enfer que le pouvoir clérical s’est imposé tout au long du Moyen-Âge. Le protestantisme a, par après, fait reposer « l’esprit du capitalisme » (Max Weber) sur la théologie de la « prédestination ». Vérifier le choix de dieu : être élu ou damné aboutit à consacrer la « valeur travail ». L’économie du salut aboutit ainsi à l’économie stricto sensu !

Dans la décadence en cours des valeurs modernes, dont celle du travail et d’une conception simplement quantitativiste de la vie, c’est en surjouant la peur de la maladie que l’oligarchie médiatico-politique entend se maintenir au pouvoir. La peur de la pandémie aboutissant à une psycho-pandémie d’inquiétante allure.

Comme ceux étant censés gérer l’Enfer ou le Salut, la mise en place d’un « Haut commissariat au Bonheur » n’a, de fait, pour seul but que l’asservissement du peuple. C’est cela la « violence totalitaire » du pouvoir : la protection demande la soumission ; la santé de l’âme ou du corps n’étant dès lors qu’un simple prétexte.

Le spectre eugéniste, l’aseptie de la société, le risque zéro sont des bons moyens pour empêcher de risquer sa vie. C’est-à-dire tout simplement de vivre ! Mais vivre, n’est-ce pas accepter la finitude ? Voilà bien ce que ne veulent pas admettre ceux qui sont atteints par le « virus du bien ». Pour utiliser une judicieuse métaphore de Nietzsche, leur « moraline » est dès lors on ne peut plus dangereuse pour la vie sociale, pour la vie tout court !

La morale comme instrument de domination

Étant entendu, mais cela on le savait de longue date, que la morale est de pure forme. C’est un instrument de domination. Quelques faits divers contemporains, animant le landernau germanopratin montrent, à loisir que tout comme le disait le vieux Marx, à propos de la bourgeoisie, l’oligarchie « n’a pas de morale, elle se sert de la morale ».

Le moralisme fonctionne toujours selon une logique du « devoir-être », ce que doivent être le monde, la société, l’individu et non selon ce que ces entités sont en réalité, dans leur vie quotidienne. C’est cela même qui fait que dans les « nuées » qui sont les leurs, les élites déphasées ne savent pas, ne veulent pas voir l’aspect archétypal de la finitude humaine. Finitude que les sociétés équilibrées ont su gérer.

C’est cela le « cycle du monde ». Mors et vita ! Le cycle même de la nature : si le grain ne meurt… Qu’est-ce à dire, sinon que la beauté du monde naît, justement, de l’humus ; du fumier sur lequel poussent les plus belles fleurs. Régle universelle faisant de la souffrance et de la mort des gages d’avenir.

En bref, les pensées et les actions de la vie vivante sont celles sachant intégrer la finitude consubstantielle à l’humaine nature. À la nature tout court, mais cela nous oblige à admettre qu’à l’opposé d’une histoire « progressiste » dépassant, dialectiquement, le mal, la dysfonction et pourquoi pas la mort, il faut s’accommoder d’un destin autrement tragique, où l’aléa, l’aventure le risque occupent une place de choix.

Pour une philosophie progressive

Et au-delà du rationalisme progressiste, c’est bien de cette philosophie progressive dont est pétrie la sagesse populaire. Sagesse que la stratégie de la peur du microcosme ne cesse de s’employer à dénier. Et ce en mettant en œuvre ce que Bergson nommait « l’intelligence corrompue », c’est-à-dire purement et simplement rationaliste.

Ainsi le funambulisme du microcosme s’emploie-t-il pour perdurer à créer une masse infinie de zombies. Des morts-vivants, perdant, peu à peu, le goût doux et âcre à la fois de l’existence . Par la mascarade généralisée, le fait de se percevoir comme un fantôme devient réel. Dès lors, c’est le réel qui, à son tour, devient fantomatique.

Monde fantomatique que l’on va s’employer à analyser d’une manière non moins fantomatique. Ainsi, à défaut de savoir « déchiffrer » le sens profond d’une époque, la modernité, qui s’achève, et à défaut de comprendre la postmodernité en gestation, l’on compose des discours on ne peut plus frivoles. Frivolités farcies de chiffres anodins et abstraits

Il est, à cet égard, frappant de voir fleurir une quantophrénie ayant l’indubitabilité de la Vérité ! Carl Schmitt ou Karl Löwith ont, chacun à leur manière, rappelé que les concepts dont se servent les analyses politiques ne sont que des concepts théologiques sécularisés.

La dogmatique théologique propre à la gestion de l’Enfer ou la dogmatique progressiste théorisant la « valeur travail » s’inversent en « scientisme » prétendant dire ce qu’est la vérité d’une crise civilisationnelle réduite en crise sanitaire. « Scientisme » car le culte de la science est omniprésent dans les divers discours propres à la bien-pensance.

Cet étrange culte de la science

Il est frappant d’observer que les mots ou expressions, science, scientifique, comité scientifique, faire confiance à la Science et autres de la même eau sont comme autant de sésames ouvrant au savoir universel. La Science est la formule magique par laquelle les pouvoirs bureaucratiques et médiatiques sont garants de l’organisation positive de l’ordre social. Il n’est jusqu’aux réseaux sociaux, Facebook, Tweeter, LinkedIn, qui censurent les internautes qui « ne respectent pas les règles scientifiques », c’est-à-dire qui ont une interprétation différente de la réalité. Doute et originalité qui sont les racines de tout « progrès » scientifique !

Oubliant, comme l’avait bien montré Gaston Bachelard que les paradoxes d’aujourd’hui deviennent les paradigmes de demain, ce qui est le propre d’une science authentique alliant l’intuition et l’argumentation, le sensible et la raison, le microcosme se contente d’un « décor » scientiste propre à l’affairement désordonné qui est le sien.

Démocrates, peut-être, mais démophiles, certainement pas

Politiques, journalistes, experts pérorant jusqu’à plus soif sont en effet, à leur « affaire » : instruire et diriger le peuple, fût-ce contre le peuple lui-même. Tant il est vrai que les démocrates auto-proclamés sont très peu démophiles. Au nom de ce qu’ils nomment la Science, ils vont taxer de populistes, rassuristes voire de complotistes tous ceux qui n’adhèrent pas à leurs lieux communs.

On peut d’ailleurs leur retourner le compliment. Il suffit d’entendre, pour ceux qui en ont encore le courage, leur lancinante logorrhée, pour se demander si ce ne sont pas eux, les chasseurs de fake news, qui sont les protagonistes essentiels d’une authentique « complosphère »[1]. Très précisément parce qu’ils se contentent de mettre le monde en spectacle.

On peut d’ailleurs leur retourner le compliment. Il suffit d’entendre, pour ceux qui en ont encore le courage, leur lancinante logorrhée, pour se demander si ce ne sont pas eux, les chasseurs de fake news, qui sont les protagonistes essentiels d’une authentique « complosphère »[1]. Très précisément parce qu’ils se contentent de mettre le monde en spectacle.

Pour reprendre le mot de Platon, décrivant la dégénérescence de la démocratie, la « Théâtrocratie » est leur lot commun. Politique spectacle des divers politiciens, simulacre intellectuel des experts de pacotille et innombrables banalités des journalistes servant la soupe aux premiers, tels sont les éléments majeurs constituant le tintamarre propre à ce que l’on peut nommer la médiocrité de la médiacratie.

Face à l’inquisition de l’infosphère

J’ai qualifié ce tintamarre « d’infosphère ». Nouvelle inquisition, celle d’une élite déphasée regardant « de travers » tout à la fois le peuple malséant et tous ceux n’adhérant pas au catéchisme de la bienpensance. « Regarder de travers », c’est considérer ceux et ce que l’on regarde en coin comme étant particulièrement dangereux. Et, en effet, le peuple est dangereux. Ils ne sont pas moins dangereux tous ceux n’arrivant pas à prendre au sérieux la farce sanitaire mise en scène par les théâtrocrates au pouvoir.

Il faudrait la plume d’un Molière pour décrire, avec finesse, leurs arrogantes tartufferies. Leur pharisianisme visant à conforter la peur, peut aller jusqu’à susciter la délation, la dénonciation de ceux ne respectant pas la mise à distance de l’autre, ou de ceux refusant de participer au bal masqué dominant. Leur jésuitisme peut également favoriser la conspiration du silence vis-à-vis du mécréant. (celui qui met en doute La Science). Et parfois même aller jusqu’à leur éviction pure et simple des réseaux sociaux.

Dans tous ces cas, il s’agit bien de la reviviscence inquisitoriale. La mise à l’Index : Index librorum prohibitorum. Délation et interdiction selon l’habituelle manière de l’inquisition : au moyen de procédures secrètes. L’entre-soi est l’élément déterminant de la tartufferie médiatico-politique. L’omerta mafieuse : loi du silence, faux témoignages, informations tronquées, demi-vérités, sournoiseries etc. Voilà bien le modus operandi de la fourberie en cours. Et tout un chacun peut compléter la liste de ces parades théâtrales.

Voilà les caractéristiques essentielles de « l’infosphère », véritable complosphère dominante. Mafia, selon la définition que j’ai proposée des élites, rassemblant « ceux qui ont le pouvoir de dire et de faire ». Puis-je ici rappeler, à nouveau, une rude expression de Joseph de Maistre pour décrire ceux qui sont abstraits de la vie réelle : « la canaille mondaine ».

Peut-être faudrait-il même dire « demi-mondaine ». Ce qui désigne, selon Alexandre Dumas, une « cocotte » richement entretenue et se manifestant bruyamment dans la sphère médiatique, le théâtre et la vie publique ou politique. Demi-monde on ne peut plus nébuleux dont les principales actions sont de déformer la réalité afin de la faire rentrer en congruence avec leur propre discours. Demi-mondaines entretenues par l’État ou les puissances financières de la démocratie afin de faire perdurer un état de choses désuet et rétrograde.

Mais cette déformation de la réalité a, peu à peu, contaminé l’espace public.

C’est cela le cœur battant du complotisme de « l’infosphère » : entretenir « mondainement » la peur de l’enfer contemporain. Anxiété, restriction des libertés acceptée, couardise, angoisse diffuse et tout à l’avenant au nom du « tout sanitaire ». Forme contemporaine du « tout à l’égoût » !

Une vraie psycho-pandémie

Sans nier la réalité et l’importance du virus stricto sensu, sans négliger le fait qu’il ait pu provoquer un nombre non négligeable de décès, ce qui n’est pas de ma compétence, il faut noter que le « virus » s’est introduit de manière essentielle dans nos têtes. Ce qui devrait nous conduite à parler d’une « psycho-pandémie » suscitée et entretenue par l’oligarchie médiatico-politique.

Psycho-pandémie comme étant la conséquence logique de ce que Heidegger nomme la « pensée calculante » qui, obnubilée par le chiffre et le quantitatif et fascinée par une logique abstraite du « devoir être », oublie la longue rumination de la « pensée méditante » qui, elle, sait s’accorder, tant bien que mal à la nécessité de la finitude.

Voilà ce qui, pour l’immédiat suscite une sorte d’auto-anéantissement ou d’auto-aliénation conduisant à ce que ce bel esprit qu’était La Boétie nommait la « servitude volontaire ». Ce qui est, sur la longue durée des histoires humaines, un phénomène récurrent. Cause et effet de la stratégie de la peur qui est l’instrument privilégié de tout pouvoir, quel qu’il soit.

Stratégie de la peur qui, au-delà ou en-deçà de l’idéal communautaire sur lequel se fonde tout être ensemble, aboutit, immanquablement à une grégaire solitude aux conséquences on ne peut plus dramatique : violence perverse, décadence des valeurs culturelles, perte du sens commun et diverses dépressions collectives et individuelles. L’actualité n’est pas avare d’exemples illustrant une telle auto-aliénation !

Il est deux expressions qui devraient nourrir la pensée méditante, ce que Durkheim nomme le « conformisme logique », ou ce que Gabriel Tarde analyse dans « les lois de l’imitation ». Des insanités déversées d’une manière lancinante, dans la presse écrite, radiophonique ou télévisuelle par l’oligarchie, au spectacle du bal masqué que nous offre la réalité quotidienne, on voit comment la stratégie de la peur induite par l’inquisition contemporaine aboutit à un état d’esprit tout à fait délétère, et on ne peut plus dangereux pour toute vie sociale équilibrée.

Cette grégaire solitude est particulièrement angoissante pour les jeunes générations auxquelles est déniée tout apprentissage vital. Et c’est pour protéger des générations en fin de vie que l’on sacrifie une jeunesse qui est, ne l’oublions pas, la garante de la société à venir.

De diverses manières de bons esprits ont rappelé qu’une société prête à sacrifier la liberté, la joie de vivre, l’élan vital en échange de sécurité et de tranquillité ne mérite ni les uns, ni les autres. Et, in fine, elle perd le tout. N’est-ce point cela qui menace, actuellement, la vie sociale en son ensemble ?

De la raison sensible

Mais une fois le diagnostic fait, il est nécessaire de formuler un pronostic pertinent. Ainsi, en accord avec le réalisme que l’on doit à Aristote ou à Saint Thomas d’Aquin, il faut savoir mettre en oeuvre un chemin de pensée alliant les sens et l’esprit. Ce que j’ai nommé la « raison sensible ».

Voilà qui peut mettre à bas les châteaux de cartes du rationalisme étroit dans lequel les concepts abstraits servent de pseudo-arguments. Le bon sens et la droite raison réunis peuvent permettre de mettre un terme au brouhaha des mots creux. C’est bien d’ailleurs ce qui est en train de se passer sur les réseaux sociaux dans lesquels grâce aux tweets, forums de discussion, échanges sur Facebook, sites et blogs de résistance divers et presse en ligne est en train de s’élaborer une manière de penser et d’agir différente. Il faut être attentif à la société officieuse en gestation, totalement étrangère à la société officielle propre à l’oligarchie médiatico-politique.

Il est une heureuse expression que l’on doit à l’universitaire et homme politique Pierre-Paul Royer-Collard (1763 – 1845) qu’il est utile de rappeler de nos jours. C’est ainsi qu’il oppose « le pays légal au pays réel ». Par après cette opposition a été reprise, diversement, par Auguste Comte ou Charles Maurras. Mais elle a l’heur de nous rappeler que parfois, il existe un divorce flagrant qui oppose la puissance populaire, puissance instituante, au pouvoir officiel et institué. C’est ce qui permet de saisir la lumière intérieure du bon sens populaire. C’est ce qui permet de comprendre qu’au-delà de la décomposition d’une société peut exister une renaissance. C’est cette métamorphose qui est en cours. Et au-delà de la soumission induite par la protection, c’est dans le « pays réel » que se préparent les soulèvements fondateurs d’une autre manière d ‘être ensemble.

Il est une heureuse expression que l’on doit à l’universitaire et homme politique Pierre-Paul Royer-Collard (1763 – 1845) qu’il est utile de rappeler de nos jours. C’est ainsi qu’il oppose « le pays légal au pays réel ». Par après cette opposition a été reprise, diversement, par Auguste Comte ou Charles Maurras. Mais elle a l’heur de nous rappeler que parfois, il existe un divorce flagrant qui oppose la puissance populaire, puissance instituante, au pouvoir officiel et institué. C’est ce qui permet de saisir la lumière intérieure du bon sens populaire. C’est ce qui permet de comprendre qu’au-delà de la décomposition d’une société peut exister une renaissance. C’est cette métamorphose qui est en cours. Et au-delà de la soumission induite par la protection, c’est dans le « pays réel » que se préparent les soulèvements fondateurs d’une autre manière d ‘être ensemble.

Ainsi de la révolte des « gilets jaunes » à la résistance, multiforme, à la mascarade, à la distanciation, voire aux vaccins, c’est une métamorphose sociétale qui se prépare. Le « monde d’après » est déjà là. Métamorphose qui bien évidemment à ce que Vilfredo Pareto nommait, avec pertinence, la « circulation des élites ».

La faillite des élites est déjà là

Une telle circulation est inéluctable. La faillite des élites est, maintenant, chose acquise. La forte abstention aux diverses élections, la désaffection vis-à-vis des organes de presse, émissions de télévision ou radio en portent témoignage. Ce que l’on peut appeler « des bulletins paroissiaux » n’intéresse que des affidés, des petites sectes médiatico-politiques se partageant le pouvoir.

Or le propre des « sectaires » est, en général, d’être totalement aveugles vis-à-vis de ce qui échappe à leur dogmatique. C’est ainsi que tout en considérant cela comme dangereux, ils sont incapables de repérer et de comprendre ces indices hautement significatifs que sont les rassemblements festifs se multipliant un peu partout. Il en est de même des multiples transgressions aux divers « confinements » et autres « couvre-feu » promulgués par l’appareil technico-bureaucratique. Et l’on pourrait multiplier à loisir des exemples en ce sens.

Lorsque dans les années 70, je soulignais que la vraie violence, la « violence totalitaire » était celle d’une « bureaucratie céleste » voulant aseptiser la vie sociale et ce en promulguant la nécessité du risque zéro, je rappelais qu’à côté d’une soumission apparente existaient une multiplicité de pratiques rusées. Expression d’une duplicité structurelle : être tout à la fois double et duple.

Il s’agit là d’un quant à soi populaire assurant, sur la longue durée, la survie de l’espèce et le maintien de tout être ensemble. C’est bien un tel « quant à soi » auquel l’on rend attentif tout au long de ces pages. Il témoigne d’une insurrection larvée dont la tradition donne de nombreux exemples et qui ponctue régulièrement l’histoire humaine.

Duplicité anthropologique de ce bon sens dont Descartes a bien montré l’importance. Duplicité qui à l’image de ce qu’il disait : « larvatus prodeo », l’on s’avance masqué dans le théâtre du monde. Mais il s’agit là d’un masque provisoire qui sera, plus ou moins brutalement, ôté lorsque le temps s’y prêtera. Et ce en fonction du vitalisme populaire qui sait, de savoir incorporé, quand il convient de se soulever. Et ce avant que le bal masqué ne s’achève en danse macabre !

[1] Je renvoie ici à la lucide et sereine analyse de Raphaël Josset, Complosphère. L’esprit conspirationniste à l’ère des réseaux, Lemieux éditeurs, 2015

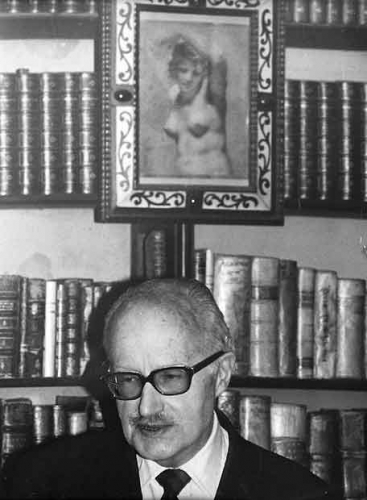

Nicolas Gomez Davila est de ces rares auteurs qui tiennent leur lecteur en assez haute estime pour ne lui offrir que le meilleur d’eux-mêmes. Le véritable titre de ces formes brèves, qui ne sont ni des aphorismes, ni des sentences, rassemblées sous le titre Les Horreurs de la Démocratie (choix d’éditeur non dépourvu de roborative provocation) est « Escolios a un texto implicito », Scolies pour un texte implicite. Ces « scolies » ont pour règle de ne laisser apercevoir de la pensée que la fine pointe et pour vertu, la générosité de supposer au lecteur l’intelligence et l’art de déployer, à partir de ces fines pointes, un texte qui est à la fois absent et présent, implicite, c’est à dire donné, sans être pour autant révélé.

Nicolas Gomez Davila est de ces rares auteurs qui tiennent leur lecteur en assez haute estime pour ne lui offrir que le meilleur d’eux-mêmes. Le véritable titre de ces formes brèves, qui ne sont ni des aphorismes, ni des sentences, rassemblées sous le titre Les Horreurs de la Démocratie (choix d’éditeur non dépourvu de roborative provocation) est « Escolios a un texto implicito », Scolies pour un texte implicite. Ces « scolies » ont pour règle de ne laisser apercevoir de la pensée que la fine pointe et pour vertu, la générosité de supposer au lecteur l’intelligence et l’art de déployer, à partir de ces fines pointes, un texte qui est à la fois absent et présent, implicite, c’est à dire donné, sans être pour autant révélé.  Les Scolies de Gomez Davila sont une œuvre de combat. Ce qui est en jeu n’est rien moins que la dignité et la liberté humaines, mais à la différence de tant d’autres qui mâchonnent les mots de « dignité » et de « liberté », Gomez Davila ne pactise point avec les forces qui les galvaudent et les ruinent. Ne nous attardons pas sur les roquets-folliculaires qui furent lancés aux basques de ce livre magnifique : ils n’existent que pour en illustrer la pertinence : « Le démocrate ne considère pas que les gens qui le critiquent se trompent, mais qu’ils blasphèment ». Cette figure du Moderne, que Gomez Davila nomme le « démocrate » (non, précise-t-il en tant que partisan d’un système politique mais comme défenseur d’une « perversion métaphysique ») peut, en effet, être définie ici comme fondamentaliste dans la mesure où elle ne louange le « débat », la « discussion », le « polémos » que sous l’impérative condition que ceux avec qui il est permis de débattre, discuter et polémiquer fussent déjà, de longtemps et notoirement, du même avis qu’elle ; et qu’ils le soient, par surcroît, avec le même vocabulaire, les mêmes rhétoriques, et si possible, avec les mêmes intonations, le même style ou, plus probablement, la même absence de style. Le démocrate fondamentaliste ne « raisonne » ainsi que dans les limites de sa folie procustéenne ; son amour de l’humanité « en général » ne s’accomplit qu’au mépris du particulier ; la liberté d’expression ne lui vaut que strictement réservée à ceux qui n’ont rien à dire ; la « dignité » humaine ne mérite à ses yeux d’être défendue qu’en faveur de ceux qui s’en moquent et s’avilissent à plaisir.

Les Scolies de Gomez Davila sont une œuvre de combat. Ce qui est en jeu n’est rien moins que la dignité et la liberté humaines, mais à la différence de tant d’autres qui mâchonnent les mots de « dignité » et de « liberté », Gomez Davila ne pactise point avec les forces qui les galvaudent et les ruinent. Ne nous attardons pas sur les roquets-folliculaires qui furent lancés aux basques de ce livre magnifique : ils n’existent que pour en illustrer la pertinence : « Le démocrate ne considère pas que les gens qui le critiquent se trompent, mais qu’ils blasphèment ». Cette figure du Moderne, que Gomez Davila nomme le « démocrate » (non, précise-t-il en tant que partisan d’un système politique mais comme défenseur d’une « perversion métaphysique ») peut, en effet, être définie ici comme fondamentaliste dans la mesure où elle ne louange le « débat », la « discussion », le « polémos » que sous l’impérative condition que ceux avec qui il est permis de débattre, discuter et polémiquer fussent déjà, de longtemps et notoirement, du même avis qu’elle ; et qu’ils le soient, par surcroît, avec le même vocabulaire, les mêmes rhétoriques, et si possible, avec les mêmes intonations, le même style ou, plus probablement, la même absence de style. Le démocrate fondamentaliste ne « raisonne » ainsi que dans les limites de sa folie procustéenne ; son amour de l’humanité « en général » ne s’accomplit qu’au mépris du particulier ; la liberté d’expression ne lui vaut que strictement réservée à ceux qui n’ont rien à dire ; la « dignité » humaine ne mérite à ses yeux d’être défendue qu’en faveur de ceux qui s’en moquent et s’avilissent à plaisir.  La composition pointilliste des Scolies, qui mêlent les aperçus éthiques, esthétiques et politiques, interdit que l’on traitât de chaque domaine comme d’une région séparée. Le bien, le beau et le vrai sont indissociables. L’esthète est toujours moraliste et politique. « Le monde moderne est un soulèvement contre Platon ». Il appartient donc au « réactionnaire » tel que le définit Gomez Davila (dont la vocation est d’être « l’asile de toutes les idées frappées d’ostracisme par l’ignominie moderne ») d’œuvrer à la recouvrance du platonisme, non en tant que système philosophique ( à supposer qu’il existât un « système » platonicien hors des aides-mémoires de quelques pédagogues trop pressés d’enseigner ce qu’ils ne savent pas pour lire des Dialogues) mais en tant qu’expérience métaphysique fondamentale de la lecture (lecture du monde non moins que lecture des livres). « Derrière chaque vocable se lève le même vocable avec une majuscule : derrière l’amour, l’Amour, derrière la rencontre la Rencontre. L’univers s’évade de sa prison lorsque dans l’instance individuelle, nous percevons l’essence. »

La composition pointilliste des Scolies, qui mêlent les aperçus éthiques, esthétiques et politiques, interdit que l’on traitât de chaque domaine comme d’une région séparée. Le bien, le beau et le vrai sont indissociables. L’esthète est toujours moraliste et politique. « Le monde moderne est un soulèvement contre Platon ». Il appartient donc au « réactionnaire » tel que le définit Gomez Davila (dont la vocation est d’être « l’asile de toutes les idées frappées d’ostracisme par l’ignominie moderne ») d’œuvrer à la recouvrance du platonisme, non en tant que système philosophique ( à supposer qu’il existât un « système » platonicien hors des aides-mémoires de quelques pédagogues trop pressés d’enseigner ce qu’ils ne savent pas pour lire des Dialogues) mais en tant qu’expérience métaphysique fondamentale de la lecture (lecture du monde non moins que lecture des livres). « Derrière chaque vocable se lève le même vocable avec une majuscule : derrière l’amour, l’Amour, derrière la rencontre la Rencontre. L’univers s’évade de sa prison lorsque dans l’instance individuelle, nous percevons l’essence. » Si pour Gomez Davila la politique est impossible, c’est une raison supplémentaire pour s’y intéresser, mais seul. « La lutte contre le monde moderne doit être conduite dans la solitude. Lorsqu’on est deux, il y a déjà trahison ». On songe ici à la phrase de Montherlant : « Dès que les hommes se rassemblent, ils travaillent pour quelque erreur. » Il n’en demeure pas moins qu’il y eut des temps où l’ordre politique semblait destiné à nous éviter le pire, autant que possible. Le pire, c’est à-dire, le nihilisme, le totalitarisme, la terreur. « La démocratie a la terreur pour moyen et le totalitarisme pour fin ». Toutefois, le « totalitarisme » et la « terreur » ne disent point l’entièreté du pire. Le démocrate ne cesse d’en parler, de s’en prétendre le rempart lorsqu’il s’en trouve être la condition, la prémisse. Le pire est ce que l’homme devient, ce que tous les hommes deviennent, lorsque la contemplation disparaît du monde, lorsque le commerce entre les hommes ne s’ordonne plus qu’à l’économie. « L’absence de vie contemplative fait de la vie active d’une société un grouillement de rats pestilentiels ». Ce par quoi le langage témoigne de la contemplation, et de cette joie profonde, ambrée et lumineuse du Logos-Roi, c’est peu dire que le Moderne ne veut plus en entendre parler. Son monde, il le veut sans faille, compact et massif, c’est-à-dire réduit à lui-même, à sa pure immanence, autrement dit à l’opinion que les plus sots et les plus irréfléchis se font de lui. « Le moderne se refuse à entendre le réactionnaire, non que ses objections lui paraissent irrecevables, mais parce qu’elles ne lui sont pas intelligibles ».

Si pour Gomez Davila la politique est impossible, c’est une raison supplémentaire pour s’y intéresser, mais seul. « La lutte contre le monde moderne doit être conduite dans la solitude. Lorsqu’on est deux, il y a déjà trahison ». On songe ici à la phrase de Montherlant : « Dès que les hommes se rassemblent, ils travaillent pour quelque erreur. » Il n’en demeure pas moins qu’il y eut des temps où l’ordre politique semblait destiné à nous éviter le pire, autant que possible. Le pire, c’est à-dire, le nihilisme, le totalitarisme, la terreur. « La démocratie a la terreur pour moyen et le totalitarisme pour fin ». Toutefois, le « totalitarisme » et la « terreur » ne disent point l’entièreté du pire. Le démocrate ne cesse d’en parler, de s’en prétendre le rempart lorsqu’il s’en trouve être la condition, la prémisse. Le pire est ce que l’homme devient, ce que tous les hommes deviennent, lorsque la contemplation disparaît du monde, lorsque le commerce entre les hommes ne s’ordonne plus qu’à l’économie. « L’absence de vie contemplative fait de la vie active d’une société un grouillement de rats pestilentiels ». Ce par quoi le langage témoigne de la contemplation, et de cette joie profonde, ambrée et lumineuse du Logos-Roi, c’est peu dire que le Moderne ne veut plus en entendre parler. Son monde, il le veut sans faille, compact et massif, c’est-à-dire réduit à lui-même, à sa pure immanence, autrement dit à l’opinion que les plus sots et les plus irréfléchis se font de lui. « Le moderne se refuse à entendre le réactionnaire, non que ses objections lui paraissent irrecevables, mais parce qu’elles ne lui sont pas intelligibles ».

Ces Scolies à un texte implicite, se donnent à lire ainsi, non seulement comme une suite d’aperçus lucides en forme d’exercices de désabusement, dans la lignée des meilleurs d’entre nos Moralistes, tels que Vauvenargues ou Rivarol, mais aussi, comme un Art de la guerre, un traité de combat contre les « lapalicistes ». « Est démocrate, celui qui attend du monde extérieur la définition de ses objectifs ». Contre la passivité des tautologies et contre le règne de la quantité qu’elle instaure, c’est à la seule vie intérieure, à la seule âme imprescriptible du lecteur qu’il appartient, dans cette solitude essentielle qui est la véritable communion, de nuancer d’un imprévisible ensoleillement, autrement dit, d’une espérance implicite mais prête à bondir dans le monde, ces Scolies qu’un inattentif regard ordonnerait au seul pessimisme. D’autant plus inquiétantes, roboratives et salubres, ces Scolies, que ce qu’elles ne disent pas chemine en nous à l’insu des censeurs ! « Seuls conspirent efficacement contre le monde actuel ceux qui propagent en secret l’admiration de la beauté. »

Ces Scolies à un texte implicite, se donnent à lire ainsi, non seulement comme une suite d’aperçus lucides en forme d’exercices de désabusement, dans la lignée des meilleurs d’entre nos Moralistes, tels que Vauvenargues ou Rivarol, mais aussi, comme un Art de la guerre, un traité de combat contre les « lapalicistes ». « Est démocrate, celui qui attend du monde extérieur la définition de ses objectifs ». Contre la passivité des tautologies et contre le règne de la quantité qu’elle instaure, c’est à la seule vie intérieure, à la seule âme imprescriptible du lecteur qu’il appartient, dans cette solitude essentielle qui est la véritable communion, de nuancer d’un imprévisible ensoleillement, autrement dit, d’une espérance implicite mais prête à bondir dans le monde, ces Scolies qu’un inattentif regard ordonnerait au seul pessimisme. D’autant plus inquiétantes, roboratives et salubres, ces Scolies, que ce qu’elles ne disent pas chemine en nous à l’insu des censeurs ! « Seuls conspirent efficacement contre le monde actuel ceux qui propagent en secret l’admiration de la beauté. »

Le monde, disent les Théologiens médiévaux, est « la grammaire de Dieu ». C’est ainsi que nous perdons ou gagnons en même temps Dieu et le monde, de même que nous perdons en même temps (ou gagnons) la compréhension d’Homère et des Evangiles. « Lorsque le bon goût et l’intelligence vont de pair, la prose ne semble pas écrite par l’auteur, mais par elle-même. » Que nous dit le texte implicite sinon notre propre secret qui est le secret du monde ? Tout se joue alors dans la voix, la voix unique, irremplaçable, celle de l’amour divin ( « Nous ne sommes irremplaçables que pour Dieu ») ; la plus irrécusable preuve de l’Un étant que toute chose, tant que demeurent les droits imprescriptibles de l’âme, est unique. Point de feuille dont les nervures fussent exactement semblables à sa voisine. Le grand mythe moderne, au sens de mensonge, tient dans cette lâcheté, cette paresse face à l’interprétation qui sans fin hiérarchise les êtres et les choses du plus épais jusqu’au plus subtil. Le Moderne veut croire à tout prix que le monde est inintelligible pour pouvoir le saccager à sa guise. Le bonheur et le malheur est qu’il en est rien. Tout est écrit, et nous ne faisons qu’ajouter la ponctuation. « Mes phrases concises sont les touches d’une composition pointilliste ». L’implicite ne serait alors que le non-encore ponctué. « Si l’univers est d’une lecture malaisée, ce n’est pas qu’il soit un texte hermétique, mais parce que c’est un texte sans ponctuation. Sans l’intonation adéquate, montante ou descendante, sa syntaxe ontologique est inintelligible. »

Le monde, disent les Théologiens médiévaux, est « la grammaire de Dieu ». C’est ainsi que nous perdons ou gagnons en même temps Dieu et le monde, de même que nous perdons en même temps (ou gagnons) la compréhension d’Homère et des Evangiles. « Lorsque le bon goût et l’intelligence vont de pair, la prose ne semble pas écrite par l’auteur, mais par elle-même. » Que nous dit le texte implicite sinon notre propre secret qui est le secret du monde ? Tout se joue alors dans la voix, la voix unique, irremplaçable, celle de l’amour divin ( « Nous ne sommes irremplaçables que pour Dieu ») ; la plus irrécusable preuve de l’Un étant que toute chose, tant que demeurent les droits imprescriptibles de l’âme, est unique. Point de feuille dont les nervures fussent exactement semblables à sa voisine. Le grand mythe moderne, au sens de mensonge, tient dans cette lâcheté, cette paresse face à l’interprétation qui sans fin hiérarchise les êtres et les choses du plus épais jusqu’au plus subtil. Le Moderne veut croire à tout prix que le monde est inintelligible pour pouvoir le saccager à sa guise. Le bonheur et le malheur est qu’il en est rien. Tout est écrit, et nous ne faisons qu’ajouter la ponctuation. « Mes phrases concises sont les touches d’une composition pointilliste ». L’implicite ne serait alors que le non-encore ponctué. « Si l’univers est d’une lecture malaisée, ce n’est pas qu’il soit un texte hermétique, mais parce que c’est un texte sans ponctuation. Sans l’intonation adéquate, montante ou descendante, sa syntaxe ontologique est inintelligible. » « Je ne suis pas un intellectuel moderne contestataire mais un paysan médiéval indigné ». Si le mot rebelle voulait encore dire quelque chose, l’exégète des Scolies pourrait en faire usage ; tel n’est pas le cas. Demeure à travers ce qui est dit la possibilité offerte de n’être pas soumis au temps, d’imaginer ou de se souvenir d’une cohérence du monde, mystérieuse et sensible à « l’intonation montante ou descendante ». L’implicite des Scolies est une mise-en-demeure à la recouvrance de l’histoire sacrée, c’est-à-dire d’une histoire qui ne se réduit pas à « l’incertitude de l’anecdote » ni à la « futilité des chiffres ». En ce sens, « les ennemis du mythe ne sont pas les amis de la réalité mais de la banalité », le mythe n’étant pas alors le mensonge, mais bien la réverbération du vrai, la beauté suspendue entre l’immanence ingénue de notre race et la transcendance universelle. Tout écrivain digne de ce nom récite une mythologie d’autant plus réelle, au sens platonicien, c’est-à-dire d’autant plus vraie, qu’elle lui est plus personnelle, se proposant à lui presque par inadvertance, comme une fatalité heureuse. « Les penseurs contemporains sont aussi différents les uns des autres que les hôtels internationaux dont la structure uniforme se pare superficiellement de motifs indigènes. Alors qu’en vérité seul est intéressant le particularisme qui s’exprime dans un langage cosmopolite. »

« Je ne suis pas un intellectuel moderne contestataire mais un paysan médiéval indigné ». Si le mot rebelle voulait encore dire quelque chose, l’exégète des Scolies pourrait en faire usage ; tel n’est pas le cas. Demeure à travers ce qui est dit la possibilité offerte de n’être pas soumis au temps, d’imaginer ou de se souvenir d’une cohérence du monde, mystérieuse et sensible à « l’intonation montante ou descendante ». L’implicite des Scolies est une mise-en-demeure à la recouvrance de l’histoire sacrée, c’est-à-dire d’une histoire qui ne se réduit pas à « l’incertitude de l’anecdote » ni à la « futilité des chiffres ». En ce sens, « les ennemis du mythe ne sont pas les amis de la réalité mais de la banalité », le mythe n’étant pas alors le mensonge, mais bien la réverbération du vrai, la beauté suspendue entre l’immanence ingénue de notre race et la transcendance universelle. Tout écrivain digne de ce nom récite une mythologie d’autant plus réelle, au sens platonicien, c’est-à-dire d’autant plus vraie, qu’elle lui est plus personnelle, se proposant à lui presque par inadvertance, comme une fatalité heureuse. « Les penseurs contemporains sont aussi différents les uns des autres que les hôtels internationaux dont la structure uniforme se pare superficiellement de motifs indigènes. Alors qu’en vérité seul est intéressant le particularisme qui s’exprime dans un langage cosmopolite. »

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

N.A. -

N.A. -

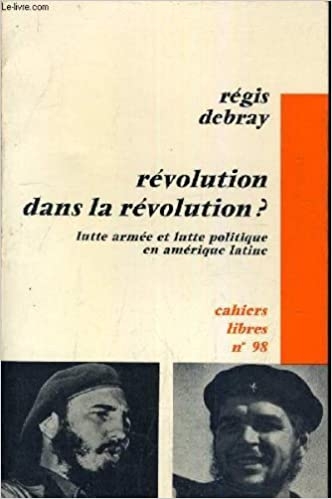

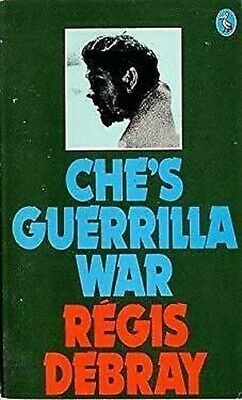

En 1967, l’éditeur des milieux gauchistes, François Maspero, réalise un beau coup éditorial. Il sort Révolution dans la révolution ? d’un agrégé de philosophie de 26 ans, Régis Debray qui vit depuis plusieurs mois à La Havane.

En 1967, l’éditeur des milieux gauchistes, François Maspero, réalise un beau coup éditorial. Il sort Révolution dans la révolution ? d’un agrégé de philosophie de 26 ans, Régis Debray qui vit depuis plusieurs mois à La Havane.

Révolution dans la révolution ? Expose ainsi une vision exigeante, spartiate même, du militantisme. L’esprit d’abnégation, de service et de sacrifice parcourt tout l’ouvrage. Rejoindre une guérilla dans une jungle hostile ou au cœur d’une montagne inhospitalière secoue, bouleverse et remue les tripes du vieil homme. « On dit bien que nous baignons dans le social : les bains prolongés amollissent. Rien de tel que d’en sortir pour se rendre compte à quel point ces couveuses tièdes infantilisent et embourgeoisent. Les premiers temps dans la montagne, reclus dans la forêt dite vierge, la vie est tout simplement un combat de chaque jour, dans ses moindres détails – et d’abord un combat du guérillero contre lui-même, pour surmonter ses anciennes habitudes, les marques laissées par la couveuse dans son corps, sa faiblesse. L’ennemi à vaincre, dans les premiers mois, c’est lui-même, et on ne sort pas toujours vainqueur de ce combat-là : beaucoup abandonnent, désertent ou redescendent volontairement vers la ville, assumer d’autres tâches (pp. 71 – 72). » Dans un foyer guérillero, on y apprend aussi la fraternité, la solidarité et la communauté. « La première loi d’une guérilla, c’est qu’on n’y survit pas seul. L’intérêt du groupe est l’intérêt de chacun, et vice-versa. Vivre et vaincre, c’est vivre et vaincre tous ensemble. Qu’un seul combattant traîne et reste en arrière de la colonne en marche, c’est toute la colonne qui est compromise, dans sa rapidité et sa sécurité. À l’arrière, il y a l’ennemi : impossible de laisser le compagnon en chemin, ni de le renvoyer. À tous donc, de se répartir sa charge, alléger son sac, ses cartouchières, et de l’entourer jusqu’au but. Dans ces conditions l’égoïsme de classe ne fait pas long feu (p. 119). » Cette approche est cohérente parce que « lutter pour un maximum d’efficacité, c’est lutter en toute occasion pour la réunion de la théorie et de la pratique, et non contre la théorie au nom de la pratique à tout prix (p. 9, souligné par l’auteur) ». Ce livre manifeste une indéniable aspiration soldatique.

Révolution dans la révolution ? Expose ainsi une vision exigeante, spartiate même, du militantisme. L’esprit d’abnégation, de service et de sacrifice parcourt tout l’ouvrage. Rejoindre une guérilla dans une jungle hostile ou au cœur d’une montagne inhospitalière secoue, bouleverse et remue les tripes du vieil homme. « On dit bien que nous baignons dans le social : les bains prolongés amollissent. Rien de tel que d’en sortir pour se rendre compte à quel point ces couveuses tièdes infantilisent et embourgeoisent. Les premiers temps dans la montagne, reclus dans la forêt dite vierge, la vie est tout simplement un combat de chaque jour, dans ses moindres détails – et d’abord un combat du guérillero contre lui-même, pour surmonter ses anciennes habitudes, les marques laissées par la couveuse dans son corps, sa faiblesse. L’ennemi à vaincre, dans les premiers mois, c’est lui-même, et on ne sort pas toujours vainqueur de ce combat-là : beaucoup abandonnent, désertent ou redescendent volontairement vers la ville, assumer d’autres tâches (pp. 71 – 72). » Dans un foyer guérillero, on y apprend aussi la fraternité, la solidarité et la communauté. « La première loi d’une guérilla, c’est qu’on n’y survit pas seul. L’intérêt du groupe est l’intérêt de chacun, et vice-versa. Vivre et vaincre, c’est vivre et vaincre tous ensemble. Qu’un seul combattant traîne et reste en arrière de la colonne en marche, c’est toute la colonne qui est compromise, dans sa rapidité et sa sécurité. À l’arrière, il y a l’ennemi : impossible de laisser le compagnon en chemin, ni de le renvoyer. À tous donc, de se répartir sa charge, alléger son sac, ses cartouchières, et de l’entourer jusqu’au but. Dans ces conditions l’égoïsme de classe ne fait pas long feu (p. 119). » Cette approche est cohérente parce que « lutter pour un maximum d’efficacité, c’est lutter en toute occasion pour la réunion de la théorie et de la pratique, et non contre la théorie au nom de la pratique à tout prix (p. 9, souligné par l’auteur) ». Ce livre manifeste une indéniable aspiration soldatique.  Régis Debray, et par-delà lui, rappelons-le, Fidel Castro, ne valide pas la démarche fixiste, routinière et stérile des héritiers de Léon Bronstein. « Dans certaines conditions, l’instance politique ne se sépare pas de l’instance militaire, elles forment un seul tout organique. Cette organisation, c’est celle de l’Armée populaire dont le noyau est l’armée guérillera. Le Parti d’avant-garde peut exister sous la forme propre du foyer guérillero. La guérilla est le Parti en gestation (pp. 113 – 114, souligné par l’auteur). » Dans l’espoir de l’emporter, « toute ligne militaire dépend d’une ligne politique qu’elle exprime (p. 21) » d’autant que « ce qui est décisif pour l’avenir, c’est l’ouverture de foyers militaires et non de “ foyers ” politiques (p. 129) ». Le foquisme se comprend comme une dynamique aux tactiques mouvantes adaptées à la réalité du terrain et aux circonstances du moment. Il désavoue en outre « l’économisme, c’est la défense exclusive des intérêts professionnels des travailleurs contre les empiétements du pouvoir patronal, à travers le syndicat; comme il est exclu d’attaquer le pouvoir politique des patrons, l’État bourgeois, cette défense accepte et avalise en fait ce qu’elle prétend combattre (p. 24, souligné par l’auteur) ». Il dénie tout sérieux à l’autodéfense. « De même que l’économisme nie le rôle du parti d’avant-garde, de même l’autodéfense nie le rôle du détachement armé, organiquement distinct de la population civile (p. 26). »

Régis Debray, et par-delà lui, rappelons-le, Fidel Castro, ne valide pas la démarche fixiste, routinière et stérile des héritiers de Léon Bronstein. « Dans certaines conditions, l’instance politique ne se sépare pas de l’instance militaire, elles forment un seul tout organique. Cette organisation, c’est celle de l’Armée populaire dont le noyau est l’armée guérillera. Le Parti d’avant-garde peut exister sous la forme propre du foyer guérillero. La guérilla est le Parti en gestation (pp. 113 – 114, souligné par l’auteur). » Dans l’espoir de l’emporter, « toute ligne militaire dépend d’une ligne politique qu’elle exprime (p. 21) » d’autant que « ce qui est décisif pour l’avenir, c’est l’ouverture de foyers militaires et non de “ foyers ” politiques (p. 129) ». Le foquisme se comprend comme une dynamique aux tactiques mouvantes adaptées à la réalité du terrain et aux circonstances du moment. Il désavoue en outre « l’économisme, c’est la défense exclusive des intérêts professionnels des travailleurs contre les empiétements du pouvoir patronal, à travers le syndicat; comme il est exclu d’attaquer le pouvoir politique des patrons, l’État bourgeois, cette défense accepte et avalise en fait ce qu’elle prétend combattre (p. 24, souligné par l’auteur) ». Il dénie tout sérieux à l’autodéfense. « De même que l’économisme nie le rôle du parti d’avant-garde, de même l’autodéfense nie le rôle du détachement armé, organiquement distinct de la population civile (p. 26). »

Révolution dans la révolution ? reste bien une œuvre à part dans l’abondante bibliographie du philosophe. Sa lecture à la fin des années 1970 dans les squats autonomes, organisés ou non, suscitera un engouement considérable, déclenchant chez certains l’intention d’importer en Europe et en France pré-mitterrandienne un activisme armé similaire (10). Bien que maintenant daté, ce manuel de guérilla peut à sa manière aider la véritable dissidence en cours à mieux investir les périphéries à partir de BAD disséminées dans toutes les campagnes pour mieux ensuite assécher les centres métropolitains de la bobocratie cosmopolite…

Révolution dans la révolution ? reste bien une œuvre à part dans l’abondante bibliographie du philosophe. Sa lecture à la fin des années 1970 dans les squats autonomes, organisés ou non, suscitera un engouement considérable, déclenchant chez certains l’intention d’importer en Europe et en France pré-mitterrandienne un activisme armé similaire (10). Bien que maintenant daté, ce manuel de guérilla peut à sa manière aider la véritable dissidence en cours à mieux investir les périphéries à partir de BAD disséminées dans toutes les campagnes pour mieux ensuite assécher les centres métropolitains de la bobocratie cosmopolite…