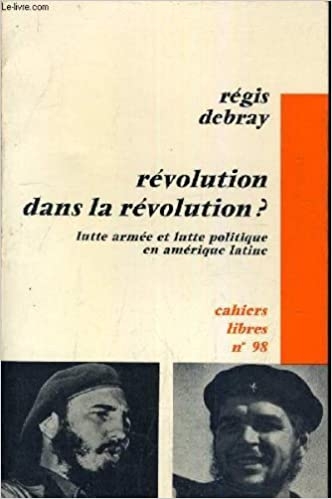

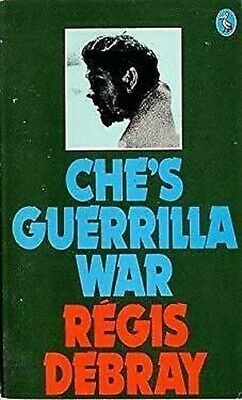

En 1967, l’éditeur des milieux gauchistes, François Maspero, réalise un beau coup éditorial. Il sort Révolution dans la révolution ? d’un agrégé de philosophie de 26 ans, Régis Debray qui vit depuis plusieurs mois à La Havane.

En 1967, l’éditeur des milieux gauchistes, François Maspero, réalise un beau coup éditorial. Il sort Révolution dans la révolution ? d’un agrégé de philosophie de 26 ans, Régis Debray qui vit depuis plusieurs mois à La Havane.

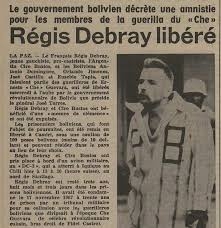

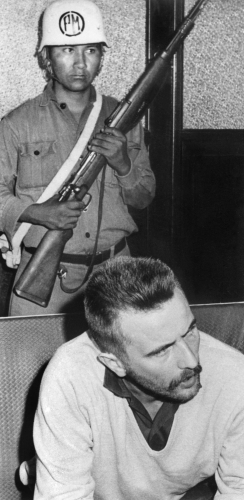

La parution de ce livre en France un mois avant que l’armée bolivienne, traquant le Che Guevara et ses guérilleros, n’arrête le Français ne provoque pas un grand enthousiasme. L’ouvrage, assez court mais dense, exprime le point de vue castriste – guévariste (1) de la prise armée du pouvoir par la multiplication des foyers de guérilla dans le Tiers Monde; thèse soutenue par le Che sous le nom de foquisme (de foco, « foyer » en espagnol). Bien plus tard, alors âgée de dix ans et envoyée tout le mois de juillet à Cuba dans un camp des Jeunesses communistes, Laurence Debray, sa fille aînée, racontera que « lors de ces cours de théorie communiste, on m’expliqua que mon père avait assidûment fréquenté le Lider Maximo et son acolyte argentin, qu’il avait même alimenté la brillante théorie révolutionnaire du foquisme grâce à un livre (2) ».

Guide pratique de guérilla

Révolution dans la révolution ? ne manque pas de charme. Il présente « pourquoi le travail insurrectionnel est aujourd’hui le travail politique numéro 1 (p. 125, souligné par l’auteur) ». Bien que s’appuyant sur des exemples survenus en Amérique latine, du Guatemala à la Bolivie, ce bréviaire de guérilla évoque souvent la révolution urbaine, car « la révolution socialiste résulte d’une lutte armée contre le pouvoir armé de l’État bourgeois (p. 15) ». Outre leur expérience immédiat, Régis Debray puise dans les différentes pratiques révolutionnaires armées, principalement en Asie. Rappelons que Karl Marx et Friedrich Engels n’ont jamais hésité à s’interroger sur l’art de la guerre à partir de l’actualité (3).

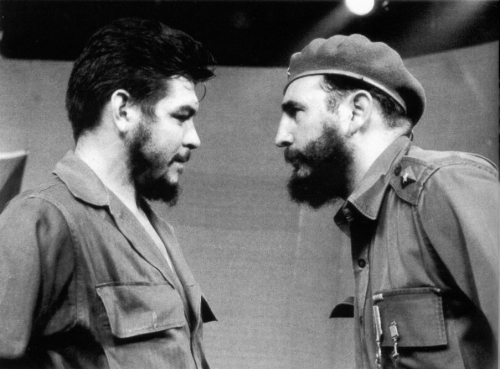

Laurence Debray rapporte au sujet de l’ouvrage paternel que « les entretiens nocturnes entre mon père et Fidel Castro se poursuivaient. Mon père était comme envoûté par la logorrhée du Commandante, qui pouvait ne pas s’arrêter durant dix heures. Il couchait sur le papier ses propos, théorisait sa pensée, clarifiant ses intuitions, synthétisant ses analyses. Mon père écrivait à la main en français, ma mère traduisait et tapait, et le Lider Maximo relisait. Révolution dans la révolution ? fut édité à deux cent mille exemplaires à Cuba au début de l’année 1967, puis par les éditions Maspero à Paris (4) ». Il s’agit presque donc d’une réflexion collective dont le centre d’intérêt demeure le monde américain de langue espagnole. « En Amérique latine, l’impérialisme américain jouera sa partie finale, décisive : celle qui décidera de sa fin (p. 8). » Fort de son passé de chef révolutionnaire prestigieux, Fidel Castro, par l’intermédiaire de notre normalien, relit et réactualise l’interprétation classique de l’insurrection. Si l’ouvrage se montre parfois critique envers l’approche militaire du maoïsme et plus disposé envers les succès tactiques du général vietnamien Giap, l’essai insiste sur le réalisme et le pragmatisme. « Pour détruire une armée il en faut une autre, ce qui suppose entraînement, discipline et des armes. La fraternité et le courage ne font pas une armée : voir l’Espagne, voir la Commune de Paris… (p. 33). »

Régis Debray souligne toutefois qu’« une guérilla ne peut se développer militairement qu’à la condition qu’elle se convertisse en avant-garde politique (p. 115, souligné par l’auteur) ». Cela nécessite de la patience et des actions précises et méthodiques, voire quasi-chirurgicales. « D’abord, on va du plus petit au plus grand, mais vouloir aller en sens inverse ne sert à rien. Le plus petit, c’est le foyer guérillero, noyau de l’armée populaire, et ce n’est pas un front qui créera ce noyau, mais c’est le noyau qui en se développant permettra de créer un front national révolutionnaire. Un front se fait autour de quelque chose d’existant, non seulement autour d’un programme de libération (p. 87, souligné par l’auteur). » Il importe par conséquent de mettre tous les atouts de son côté : tout prévoir, de tout vérifier, de tout envisager. « Seule la maîtrise du détail donne leur sérieux aux plans généraux. Finalement, et plus encore pour une force guérilla que pour une force régulière, il n’y a pas de détails dans l’action, ou plutôt tout est affaire de détails (pp. 60 – 61). » L’amateurisme et un certain romantisme politique n’ont pas leur place dans une lutte armée sérieuse et efficace. La priorité ne vise à faire le beau ou à se pavaner devant des médiats dominants d’occupation mentale hostiles, mais plutôt de tout mettre en œuvre pour gagner. Or, « vaincre c’est accepter, par principe, que la vie n’est pas le bien suprême du révolutionnaire (p. 58) ». Quel ascétisme militant ! Y aurait-il implicitement un surhumanisme (voire des vertus nietzschéennes) en gestation ?

Révolution dans la révolution ? Expose ainsi une vision exigeante, spartiate même, du militantisme. L’esprit d’abnégation, de service et de sacrifice parcourt tout l’ouvrage. Rejoindre une guérilla dans une jungle hostile ou au cœur d’une montagne inhospitalière secoue, bouleverse et remue les tripes du vieil homme. « On dit bien que nous baignons dans le social : les bains prolongés amollissent. Rien de tel que d’en sortir pour se rendre compte à quel point ces couveuses tièdes infantilisent et embourgeoisent. Les premiers temps dans la montagne, reclus dans la forêt dite vierge, la vie est tout simplement un combat de chaque jour, dans ses moindres détails – et d’abord un combat du guérillero contre lui-même, pour surmonter ses anciennes habitudes, les marques laissées par la couveuse dans son corps, sa faiblesse. L’ennemi à vaincre, dans les premiers mois, c’est lui-même, et on ne sort pas toujours vainqueur de ce combat-là : beaucoup abandonnent, désertent ou redescendent volontairement vers la ville, assumer d’autres tâches (pp. 71 – 72). » Dans un foyer guérillero, on y apprend aussi la fraternité, la solidarité et la communauté. « La première loi d’une guérilla, c’est qu’on n’y survit pas seul. L’intérêt du groupe est l’intérêt de chacun, et vice-versa. Vivre et vaincre, c’est vivre et vaincre tous ensemble. Qu’un seul combattant traîne et reste en arrière de la colonne en marche, c’est toute la colonne qui est compromise, dans sa rapidité et sa sécurité. À l’arrière, il y a l’ennemi : impossible de laisser le compagnon en chemin, ni de le renvoyer. À tous donc, de se répartir sa charge, alléger son sac, ses cartouchières, et de l’entourer jusqu’au but. Dans ces conditions l’égoïsme de classe ne fait pas long feu (p. 119). » Cette approche est cohérente parce que « lutter pour un maximum d’efficacité, c’est lutter en toute occasion pour la réunion de la théorie et de la pratique, et non contre la théorie au nom de la pratique à tout prix (p. 9, souligné par l’auteur) ». Ce livre manifeste une indéniable aspiration soldatique.

Révolution dans la révolution ? Expose ainsi une vision exigeante, spartiate même, du militantisme. L’esprit d’abnégation, de service et de sacrifice parcourt tout l’ouvrage. Rejoindre une guérilla dans une jungle hostile ou au cœur d’une montagne inhospitalière secoue, bouleverse et remue les tripes du vieil homme. « On dit bien que nous baignons dans le social : les bains prolongés amollissent. Rien de tel que d’en sortir pour se rendre compte à quel point ces couveuses tièdes infantilisent et embourgeoisent. Les premiers temps dans la montagne, reclus dans la forêt dite vierge, la vie est tout simplement un combat de chaque jour, dans ses moindres détails – et d’abord un combat du guérillero contre lui-même, pour surmonter ses anciennes habitudes, les marques laissées par la couveuse dans son corps, sa faiblesse. L’ennemi à vaincre, dans les premiers mois, c’est lui-même, et on ne sort pas toujours vainqueur de ce combat-là : beaucoup abandonnent, désertent ou redescendent volontairement vers la ville, assumer d’autres tâches (pp. 71 – 72). » Dans un foyer guérillero, on y apprend aussi la fraternité, la solidarité et la communauté. « La première loi d’une guérilla, c’est qu’on n’y survit pas seul. L’intérêt du groupe est l’intérêt de chacun, et vice-versa. Vivre et vaincre, c’est vivre et vaincre tous ensemble. Qu’un seul combattant traîne et reste en arrière de la colonne en marche, c’est toute la colonne qui est compromise, dans sa rapidité et sa sécurité. À l’arrière, il y a l’ennemi : impossible de laisser le compagnon en chemin, ni de le renvoyer. À tous donc, de se répartir sa charge, alléger son sac, ses cartouchières, et de l’entourer jusqu’au but. Dans ces conditions l’égoïsme de classe ne fait pas long feu (p. 119). » Cette approche est cohérente parce que « lutter pour un maximum d’efficacité, c’est lutter en toute occasion pour la réunion de la théorie et de la pratique, et non contre la théorie au nom de la pratique à tout prix (p. 9, souligné par l’auteur) ». Ce livre manifeste une indéniable aspiration soldatique.

Feu sur le trotskysme

Est-ce la raison pour laquelle Régis Debray se montre si sévère à l’égard du trotskysme, cet auxiliaire du libéralisme mutant ? Bien qu’il se décide « un moment à prendre au sérieux la conception trotskyste, et non comme la pure et simple provocation qu’elle est dans la pratique (p. 36) », il assure que « le trotskysme fait mentir le sens commun, en ceci que sa division fait sa force. Il est partout et nulle part, il se livre en se cachant, il n’est jamais ce qu’il est, trotskyste. L’idéologie trotskyste resurgit aujourd’hui de plusieurs côtés, prenant prétexte de quelques échecs transitoires rencontrés par l’action révolutionnaire, mais c’est toujours pour proposer la même “ stratégie de prise de pouvoir ” (p. 34) ». Il estime que « le trotskysme est une métaphysique pavée de bonnes intentions. Il croit en la bonté naturelle des travailleurs, toujours pervertie par les bureaucraties malignes mais dans le fond, jamais abolie (pp. 37 – 38) ». Il continue sa lourde charge contre les tenants de la IVe Internationale : « Parce que le trotskysme arrivé à son point ultime de dégénérescence est une métaphysique médiévale, il est astreint aux monotonies de sa fonction (p. 38). » Ainsi l’auteur rejette-t-il à la fois « trotskysme et réformisme [qui] se donnent la main pour condamner la guerre de guérilla, la freiner ou la saboter (p. 39) ».

Régis Debray, et par-delà lui, rappelons-le, Fidel Castro, ne valide pas la démarche fixiste, routinière et stérile des héritiers de Léon Bronstein. « Dans certaines conditions, l’instance politique ne se sépare pas de l’instance militaire, elles forment un seul tout organique. Cette organisation, c’est celle de l’Armée populaire dont le noyau est l’armée guérillera. Le Parti d’avant-garde peut exister sous la forme propre du foyer guérillero. La guérilla est le Parti en gestation (pp. 113 – 114, souligné par l’auteur). » Dans l’espoir de l’emporter, « toute ligne militaire dépend d’une ligne politique qu’elle exprime (p. 21) » d’autant que « ce qui est décisif pour l’avenir, c’est l’ouverture de foyers militaires et non de “ foyers ” politiques (p. 129) ». Le foquisme se comprend comme une dynamique aux tactiques mouvantes adaptées à la réalité du terrain et aux circonstances du moment. Il désavoue en outre « l’économisme, c’est la défense exclusive des intérêts professionnels des travailleurs contre les empiétements du pouvoir patronal, à travers le syndicat; comme il est exclu d’attaquer le pouvoir politique des patrons, l’État bourgeois, cette défense accepte et avalise en fait ce qu’elle prétend combattre (p. 24, souligné par l’auteur) ». Il dénie tout sérieux à l’autodéfense. « De même que l’économisme nie le rôle du parti d’avant-garde, de même l’autodéfense nie le rôle du détachement armé, organiquement distinct de la population civile (p. 26). »

Régis Debray, et par-delà lui, rappelons-le, Fidel Castro, ne valide pas la démarche fixiste, routinière et stérile des héritiers de Léon Bronstein. « Dans certaines conditions, l’instance politique ne se sépare pas de l’instance militaire, elles forment un seul tout organique. Cette organisation, c’est celle de l’Armée populaire dont le noyau est l’armée guérillera. Le Parti d’avant-garde peut exister sous la forme propre du foyer guérillero. La guérilla est le Parti en gestation (pp. 113 – 114, souligné par l’auteur). » Dans l’espoir de l’emporter, « toute ligne militaire dépend d’une ligne politique qu’elle exprime (p. 21) » d’autant que « ce qui est décisif pour l’avenir, c’est l’ouverture de foyers militaires et non de “ foyers ” politiques (p. 129) ». Le foquisme se comprend comme une dynamique aux tactiques mouvantes adaptées à la réalité du terrain et aux circonstances du moment. Il désavoue en outre « l’économisme, c’est la défense exclusive des intérêts professionnels des travailleurs contre les empiétements du pouvoir patronal, à travers le syndicat; comme il est exclu d’attaquer le pouvoir politique des patrons, l’État bourgeois, cette défense accepte et avalise en fait ce qu’elle prétend combattre (p. 24, souligné par l’auteur) ». Il dénie tout sérieux à l’autodéfense. « De même que l’économisme nie le rôle du parti d’avant-garde, de même l’autodéfense nie le rôle du détachement armé, organiquement distinct de la population civile (p. 26). »

Révolution dans la révolution ? Compare volontiers la guérilla à l’autodéfense à l’avantage bien sûr de la première. « L’autodéfense est partielle, la guérilla révolutionnaire vise à la guerre totale, en combinant sous son hégémonie toutes les formes de lutte dans tous les points du territoire. Locale, donc localisée d’emblée, la communauté en autodéfense n’a pas d’initiative : elle ne peut élire le lieu du combat, elle ne bénéficie ni de la mobilité, ni de l’effet de surprise, ni de la capacité de manœuvre (p. 26). » Le foyer guérillero ne se fixe jamais, il bouge en permanence. S’il rassemble trop de combattants par rapport à ses capacités optimales de combat, il doit se scinder pour mieux se pérenniser puisque « la fraction multiplie mais ne divise pas (p. 133) ». Bref, « la base guérillera c’est, selon une expression de Fidel, le territoire à l’intérieur duquel se déplace le guérillero et qui se déplace avec lui. La base d’appui, dans l’étape initiale, elle est dans le havresac du combattant (p. 66) ». N’est-ce pas là une esquisse de la TAZ (zone autonome temporaire) de l’anarchiste étatsunien Hakim Bey reprendre et étoffer dans le courant de la décennie 1990 avec son (5) ? La petite guerre ou guérilla demeure cet affrontement inégal entre un appareil étatique de forces organisées et puissantes et des unités partisanes dispersées et numériquement peu nombreuses. Le choix du terrain d’opération militaire, la soudaineté de l’attaque, la rapidité d’exécution, la capacité de dissimulation, établissent pour un court instant une éphémère égalité, sinon une brève supériorité en faveur des guérilleros.

Usages et mésusages de la violence

À la différence du précédent bolchevik russe, Régis Debray entend que « l’armée populaire sera le noyau du parti et non l’inverse. La guérilla est l’avant-garde politique “ in nuce ” et c’est de son développement seul que peut naître le véritable Parti (p. 125, souligné par l’auteur) ». L’auteur et son mentor, Fidel Castro, ont-ils cependant en tête pendant leurs longues conversations nocturnes l’exemple-phare du Parti-guérilla de la République populaire démocratique de Corée ? Le Parti du travail de Corée émane de la guérilla communiste anti-japonaise des années 1930 et 1940 (6) à l’instar d’ailleurs de l’exemple chinois. « C’est à travers les guerres révolutionnaires de ces dix-huit années, note Mao Tsé-toung, que notre Parti s’est développé, consolidé et bolchévisé, et sans la lutte armée, il n’y aurait pas eu le Parti communiste d’aujourd’hui (7). » Il y a par ailleurs des similitudes entre l’expérience castriste et celle du « Grand Timonier ». « Pour un révolutionnaire, l’échec est un tremplin : théoriquement plus enrichissant que le succès, il accumule une expérience et un savoir (p. 20) ». Cela fait furieusement penser à la célèbre phrase de Mao : « De défaite en défaite, jusqu’à la victoire finale ! (8) » On comprend mieux pourquoi « mon père fut propulsé au rang de “ favori de Fidel ” et de théoricien du régime (9) ».

En bon marxiste, Régis Debray ne peut pas ne pas s’empêcher d’écrire que « la guérilla est à la jacquerie ce que Marx est à Sorel (p. 26) ». Par-delà du mythe mobilisateur de la grève générale, il ne comprend pas la portée déflagratoire de l’auteur des Réflexions sur la violence. Certes, « nous ne sommes jamais tout à fait contemporains de notre présent. L’histoire avance masquée (p. 15). » Sauf qu’en périodes exceptionnelles où l’urgence de la situation permet, facilite et impose une dérogation majeure aux normes conventionnelles, cette période hors norme (ou anormale) que savent si bien satisfaire les structures régaliennes favorables au port obligatoire du masque sanitaire et opposées aux « Gilets jaunes » confirme au contraire toute la pertinence des écrits de Georges Sorel.

Révolution dans la révolution ? reste bien une œuvre à part dans l’abondante bibliographie du philosophe. Sa lecture à la fin des années 1970 dans les squats autonomes, organisés ou non, suscitera un engouement considérable, déclenchant chez certains l’intention d’importer en Europe et en France pré-mitterrandienne un activisme armé similaire (10). Bien que maintenant daté, ce manuel de guérilla peut à sa manière aider la véritable dissidence en cours à mieux investir les périphéries à partir de BAD disséminées dans toutes les campagnes pour mieux ensuite assécher les centres métropolitains de la bobocratie cosmopolite…

Révolution dans la révolution ? reste bien une œuvre à part dans l’abondante bibliographie du philosophe. Sa lecture à la fin des années 1970 dans les squats autonomes, organisés ou non, suscitera un engouement considérable, déclenchant chez certains l’intention d’importer en Europe et en France pré-mitterrandienne un activisme armé similaire (10). Bien que maintenant daté, ce manuel de guérilla peut à sa manière aider la véritable dissidence en cours à mieux investir les périphéries à partir de BAD disséminées dans toutes les campagnes pour mieux ensuite assécher les centres métropolitains de la bobocratie cosmopolite…

Georges Feltin-Tracol

Notes

1 : Plutôt que « castriste », Régis Debray parle de « fidéliste ».

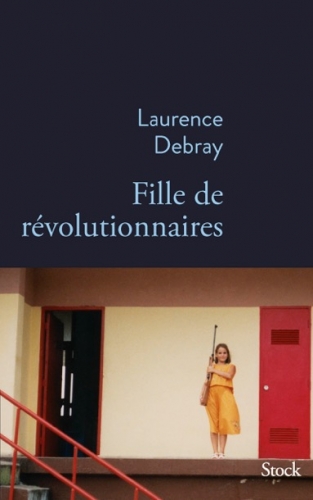

2 : Laurence Debray, Fille de révolutionnaires, Stock, 2017, p. 248.

3 : cf. Karl Marx et Friedrich Engels, Écrits militaires. Violence et constitution des États européens modernes, traduit et présenté par Roger Dangeville, L’Herne, coll. « Théorie et Stratégie », n° 5, 1970.

4 : Laurence Debray, op. cit., pp. 65 – 66.

5 : cf. Hakim Bey, T.A.Z. Zone autonome temporaire, traduit de l’anglais par Christine Treguier avec l’assistance de Peter Lamia et Aude Latarget, Éditions de l’Éclat, 2007.

6 : cf. Philippe Pons, Corée du Nord. Un État-guérilla en mutation, Gallimard, coll. « NRF », 2016.

7 : Mao Tsé-toung, « Pour la parution de la revue Le Communiste » (4 octobre 1939), Œuvres choisies de Mao Tsé-toung, tome II, dans Citations du président Mao Tsé-toung (Le Petit Livre rouge), Le Seuil, coll. « Politique », 1967, p. 41.

8 : La véritable citation est la suivante : « Lutte, échec, nouvelle lutte, nouvel échec, nouvelle lutte encore, et cela jusqu’à la victoire – telle est la logique du peuple, et lui non plus, il n’ira jamais contre cette logique. » Mao Tsé-toung, « Rejetez vos illusions et préparez-vous à la lutte » (14 août 1949), Œuvres choisies de Mao Tsé-toung, tome IV, dans Citations…, op. cit., p. 45.

9 : Laurence Debray, op. cit., p. 66.

10 : cf. Aurélien Dubuisson, Action directe. Les premières années. Genèse d’un groupe armé 1977 – 1982, Libertalia, coll. « Édition poche », 2018.

• Régis Debray, Révolution dans la révolution ? Lutte armée et lutte politique en Amérique latine, Librairie François Maspero, coll. « Cahiers libres », n° 98, 1967, 139 p.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Il n’y a pas de grand homme pour son valet de chambre. Il n’y a pas non plus de grand penseur pour sa fille aînée. Avec Fille de révolutionnaires, la journaliste macronienne Laurence Debray a ravi tous les détracteurs de son père, Régis Debray. La photographie du bandeau de la couverture attire déjà l’attention. On la voit presque au garde-à-vous devant une porte tenant un fusil. À l’âge de dix ans, elle séjourne en juillet dans un camp des Jeunesses communistes à Cuba où elle apprend entre autres à manipuler des armes. Un mois plus tard, elle participe à un camp de jeunes aux États-Unis. En accord avec sa mère d’origine vénézuélienne, Elizabeth Burgos, son père veut qu’elle prenne enfin partie. À Cuba, la jeune fille découvre que chaque matin commence par la cérémonie des couleurs cubaines et des autres nationalités présentes. Elle observe que « si le communisme prêche l’égalité, un bon communiste est meilleur que les autres et doit sans cesse le prouver (p. 246) ». Entre le modèle castriste et l’exemple yankee, elle choisit finalement « la vieille Europe, assez modérée et confortable : on y mange bien, lit bien, dort bien (p. 253) ».

Il n’y a pas de grand homme pour son valet de chambre. Il n’y a pas non plus de grand penseur pour sa fille aînée. Avec Fille de révolutionnaires, la journaliste macronienne Laurence Debray a ravi tous les détracteurs de son père, Régis Debray. La photographie du bandeau de la couverture attire déjà l’attention. On la voit presque au garde-à-vous devant une porte tenant un fusil. À l’âge de dix ans, elle séjourne en juillet dans un camp des Jeunesses communistes à Cuba où elle apprend entre autres à manipuler des armes. Un mois plus tard, elle participe à un camp de jeunes aux États-Unis. En accord avec sa mère d’origine vénézuélienne, Elizabeth Burgos, son père veut qu’elle prenne enfin partie. À Cuba, la jeune fille découvre que chaque matin commence par la cérémonie des couleurs cubaines et des autres nationalités présentes. Elle observe que « si le communisme prêche l’égalité, un bon communiste est meilleur que les autres et doit sans cesse le prouver (p. 246) ». Entre le modèle castriste et l’exemple yankee, elle choisit finalement « la vieille Europe, assez modérée et confortable : on y mange bien, lit bien, dort bien (p. 253) ». Elle dépeint des parents entièrement préoccupés par la politique au point qu’ils ne s’en occupent guère. Ses jeunes années sont surtout marquées par l’incessante traque parentale de Klaus Barbie dont le procès télévisé va marquer le début de l’ère de l’hypermnésie victimaire. Elle insiste en outre longuement sur les années de son père passées à La Havane aux côtés de Fidel Castro et du Che ainsi que sur sa période de guérillero en Bolivie et sur les conditions éprouvantes de détention. Ambassadeur de France à La Paz, l’ancienne barbouze en chef anti-OAS, Dominique Ponchardier, aidera beaucoup le détenu et ses parents.

Elle dépeint des parents entièrement préoccupés par la politique au point qu’ils ne s’en occupent guère. Ses jeunes années sont surtout marquées par l’incessante traque parentale de Klaus Barbie dont le procès télévisé va marquer le début de l’ère de l’hypermnésie victimaire. Elle insiste en outre longuement sur les années de son père passées à La Havane aux côtés de Fidel Castro et du Che ainsi que sur sa période de guérillero en Bolivie et sur les conditions éprouvantes de détention. Ambassadeur de France à La Paz, l’ancienne barbouze en chef anti-OAS, Dominique Ponchardier, aidera beaucoup le détenu et ses parents.

La thèse fondamentale de cet essai est que l’Amérique c’est de l’espace tandis que l’Europe c’est du temps. Aux États-Unis, on part sur la Route 66 en bon Easy Rider. On conquiert un territoire – au besoin avec un colt – alors qu’en Europe on labourait un terroir (on guerroyait un peu aussi, quand même). Mais tout a changé. Il n’y a plus chez nous que des « espaces » (salle d’attente, dégustation de vin, voies piétonnières, open spaces un peu partout, surtout quand ils sont agrémentés par des open bars). Je ne te demande pas qui tu es mais où tu es grâce à ma géolocalisation à un mètre cinquante près. Dans les espaces, explique Régis Debray, pas de peuple, mais une « population », c’est-à-dire une projection préfectorale ou municipale. Un peuple, c’est autre chose : une langue, des habitus, un passé, une gastronomie, du et des liens.

La thèse fondamentale de cet essai est que l’Amérique c’est de l’espace tandis que l’Europe c’est du temps. Aux États-Unis, on part sur la Route 66 en bon Easy Rider. On conquiert un territoire – au besoin avec un colt – alors qu’en Europe on labourait un terroir (on guerroyait un peu aussi, quand même). Mais tout a changé. Il n’y a plus chez nous que des « espaces » (salle d’attente, dégustation de vin, voies piétonnières, open spaces un peu partout, surtout quand ils sont agrémentés par des open bars). Je ne te demande pas qui tu es mais où tu es grâce à ma géolocalisation à un mètre cinquante près. Dans les espaces, explique Régis Debray, pas de peuple, mais une « population », c’est-à-dire une projection préfectorale ou municipale. Un peuple, c’est autre chose : une langue, des habitus, un passé, une gastronomie, du et des liens.

Après son hystérie anti-serbe, Finkielkraut, sans doute parce qu’il prend de l’âge, s’est « bonifié » comme disent les œnologues. Son ouvrage sur la notion d’ingratitude, qui est constitué des réponses à un très long entretien accordé au journal québécois Le Devoir, est intéressant car il y explique que les malheurs de notre époque viennent du fait que l’homme actuel se montre « ingrat » par rapport aux legs du passé. J’ai lu cet entretien avec grand intérêt et beaucoup de plaisir, y retrouvant d’ailleurs une facette de l’antique querelle des anciens et des modernes. Je dois l’avouer même si le Finkielkraut serbophobe m’avait particulièrement horripilé. A partir de cette réflexion sur l’ingratitude, Finkielkraut va, peut-être inconsciemment, sans doute à son corps défendant, adopter les réflexes intellectuels des deux Serbes herdériens qu’il fustigeait avec tant de fureur dans les années 90. Il va découvrir l’« identité » et, par une sorte de tour de passe-passe qui me laisse toujours pantois, défendre une identité française que Lévy avait posée comme une matrice particulièrement répugnante du nazisme !

Après son hystérie anti-serbe, Finkielkraut, sans doute parce qu’il prend de l’âge, s’est « bonifié » comme disent les œnologues. Son ouvrage sur la notion d’ingratitude, qui est constitué des réponses à un très long entretien accordé au journal québécois Le Devoir, est intéressant car il y explique que les malheurs de notre époque viennent du fait que l’homme actuel se montre « ingrat » par rapport aux legs du passé. J’ai lu cet entretien avec grand intérêt et beaucoup de plaisir, y retrouvant d’ailleurs une facette de l’antique querelle des anciens et des modernes. Je dois l’avouer même si le Finkielkraut serbophobe m’avait particulièrement horripilé. A partir de cette réflexion sur l’ingratitude, Finkielkraut va, peut-être inconsciemment, sans doute à son corps défendant, adopter les réflexes intellectuels des deux Serbes herdériens qu’il fustigeait avec tant de fureur dans les années 90. Il va découvrir l’« identité » et, par une sorte de tour de passe-passe qui me laisse toujours pantois, défendre une identité française que Lévy avait posée comme une matrice particulièrement répugnante du nazisme !  Dans les années 80, Debray, devenu, plutôt à son corps défendant, faire-valoir du mitterrandisme ascendant, participera à toutes les mascarades de la gauche officielle, en voie de « festivisation » et d’embourgeoisement, où les cocottes et les bobos se piquent d’eudémonisme et se posent en « belles âmes » (on sait ce que Hegel en pensait…). Les actions qu’il mène, je préfère les oublier aujourd’hui, tant elles ont participé des bouffonneries pariso-parisiennes. Mais entre l’épisode du militant guevariste et celle du néo-national-gaulliste d’aujourd’hui, il n’y a pas eu que cette participation à la lèpre républicano-mitterrandiste, il y a eu le passage du Debray militant et idéologue au Debray philosophe et « médiologue » (une science visant à cerner l’impact des « médiations », des images, dont éventuellement celles des médias, sur la formation ou la transformation des mentalités et des aspirations politiques). C’est dans le cadre de ce statut de « médiologue », qui commence en 1993, que Debray va glisser progressivement vers des positions différentes de celles imposées par le ronron médiatique ou le « politiquement correct » des « nouveaux philosophes » (Lévy, etc.) « qui », dit-il, « produisent de l’indignation au rythme de l’actualité ». Debray, comme l’indique alors le titre d’un de ses ouvrages récents, Dégagements, se « dégage » de ses engagements antérieurs, l’espace de la gauche, de sa gauche, ayant été phagocyté par de nouveaux venus qui se disent « occidentaux » et participent à la pratique perverse de la table rase, notamment en Amérique latine : leur travail de sape serait entièrement parachevé si des hommes comme Evo Morales, qu’il qualifie positivement d’« indigéniste », ne s’étaient pas dressés contre son vieil ennemi l’impérialisme américain, appuyé par les bourgeoisies compradores.

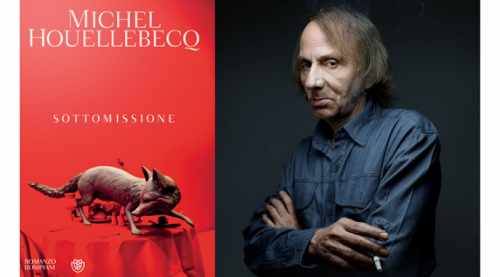

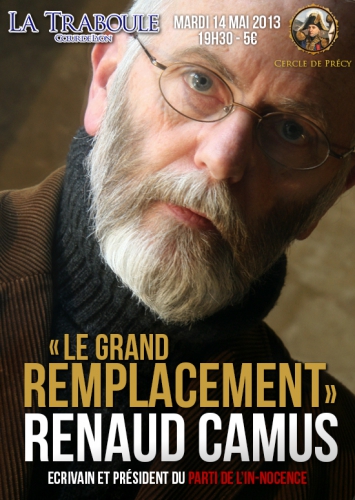

Dans les années 80, Debray, devenu, plutôt à son corps défendant, faire-valoir du mitterrandisme ascendant, participera à toutes les mascarades de la gauche officielle, en voie de « festivisation » et d’embourgeoisement, où les cocottes et les bobos se piquent d’eudémonisme et se posent en « belles âmes » (on sait ce que Hegel en pensait…). Les actions qu’il mène, je préfère les oublier aujourd’hui, tant elles ont participé des bouffonneries pariso-parisiennes. Mais entre l’épisode du militant guevariste et celle du néo-national-gaulliste d’aujourd’hui, il n’y a pas eu que cette participation à la lèpre républicano-mitterrandiste, il y a eu le passage du Debray militant et idéologue au Debray philosophe et « médiologue » (une science visant à cerner l’impact des « médiations », des images, dont éventuellement celles des médias, sur la formation ou la transformation des mentalités et des aspirations politiques). C’est dans le cadre de ce statut de « médiologue », qui commence en 1993, que Debray va glisser progressivement vers des positions différentes de celles imposées par le ronron médiatique ou le « politiquement correct » des « nouveaux philosophes » (Lévy, etc.) « qui », dit-il, « produisent de l’indignation au rythme de l’actualité ». Debray, comme l’indique alors le titre d’un de ses ouvrages récents, Dégagements, se « dégage » de ses engagements antérieurs, l’espace de la gauche, de sa gauche, ayant été phagocyté par de nouveaux venus qui se disent « occidentaux » et participent à la pratique perverse de la table rase, notamment en Amérique latine : leur travail de sape serait entièrement parachevé si des hommes comme Evo Morales, qu’il qualifie positivement d’« indigéniste », ne s’étaient pas dressés contre son vieil ennemi l’impérialisme américain, appuyé par les bourgeoisies compradores.  Je ne considère pas la notion de « Grand Remplacement » comme une thèse mais comme un terme-choc impulsant une réflexion antagoniste par rapport au fatras dominant, comme une figure de rhétorique, destinée à dénoncer la situation actuelle où le compassionnel, introduit dans les pratiques politiques par les nouveaux philosophes, évacue toute éthique de la responsabilité. Vous avez vous-même, en langue italienne, défini et explicité la notion de « Grand Remplacement » (

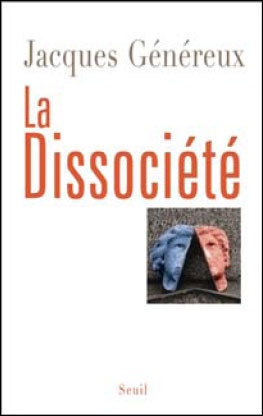

Je ne considère pas la notion de « Grand Remplacement » comme une thèse mais comme un terme-choc impulsant une réflexion antagoniste par rapport au fatras dominant, comme une figure de rhétorique, destinée à dénoncer la situation actuelle où le compassionnel, introduit dans les pratiques politiques par les nouveaux philosophes, évacue toute éthique de la responsabilité. Vous avez vous-même, en langue italienne, défini et explicité la notion de « Grand Remplacement » ( Je mettrais en parallèle la double idée de Renaud Camus d’une « dé-culturation » et d’une « dé-civilisation » avec l’idée de « dissociété », forgée par le philosophe Marcel De Corte au début des années 50. Pour De Corte, monarchiste belge et catholique thomiste, l’imposition des élucubrations libérales de la révolution française aux peuples d’Europe a conduit à la dislocation du tissu social, si bien que nous n’avons plus affaire à une « société » harmonieuse, au sens traditionnel du terme comme l’entendait Louis de Bonald, mais à une « dissociété ». L’idée, en dépit de son origine très conservatrice, est reprise aujourd’hui par quelques théoriciens d’une gauche non-conformiste, dont le Prof. Jacques Généreux qui constate amèrement que les pathologies de la dissociété moderne sont une « maladie sociale dégénérative qui altère les consciences en leur inculquant une culture fausse ». Généreux, socialiste au départ et rêvant à l’avènement d’un nouveau socialisme capable de gommer définitivement les affres de la « dissociété », quitte, déçu, le PS français en 2008 pour aller militer au « Parti de Gauche » et pour figurer sur la liste « Front de Gauche pour changer l’Europe », candidate aux élections européennes de 2009. En mars 2013, les idées, pourtant pertinentes, de Généreux ne séduisent plus ses compagnons de route et ses co-listiers : il n’est pas réélu au Bureau politique ! Preuve que la pertinence ne peut aller se nicher et prospérer au sein des gauches françaises non socialistes, bornées dans leurs analyses, sclérosées dans des marottes jacobines et résistancialistes qui ne sont qu’anachronismes ou tourneboulées par les délires immigrationnistes dont l’irréalisme foncier est plus virulent et plus maladivement agressif en France qu’ailleurs en Europe.

Je mettrais en parallèle la double idée de Renaud Camus d’une « dé-culturation » et d’une « dé-civilisation » avec l’idée de « dissociété », forgée par le philosophe Marcel De Corte au début des années 50. Pour De Corte, monarchiste belge et catholique thomiste, l’imposition des élucubrations libérales de la révolution française aux peuples d’Europe a conduit à la dislocation du tissu social, si bien que nous n’avons plus affaire à une « société » harmonieuse, au sens traditionnel du terme comme l’entendait Louis de Bonald, mais à une « dissociété ». L’idée, en dépit de son origine très conservatrice, est reprise aujourd’hui par quelques théoriciens d’une gauche non-conformiste, dont le Prof. Jacques Généreux qui constate amèrement que les pathologies de la dissociété moderne sont une « maladie sociale dégénérative qui altère les consciences en leur inculquant une culture fausse ». Généreux, socialiste au départ et rêvant à l’avènement d’un nouveau socialisme capable de gommer définitivement les affres de la « dissociété », quitte, déçu, le PS français en 2008 pour aller militer au « Parti de Gauche » et pour figurer sur la liste « Front de Gauche pour changer l’Europe », candidate aux élections européennes de 2009. En mars 2013, les idées, pourtant pertinentes, de Généreux ne séduisent plus ses compagnons de route et ses co-listiers : il n’est pas réélu au Bureau politique ! Preuve que la pertinence ne peut aller se nicher et prospérer au sein des gauches françaises non socialistes, bornées dans leurs analyses, sclérosées dans des marottes jacobines et résistancialistes qui ne sont qu’anachronismes ou tourneboulées par les délires immigrationnistes dont l’irréalisme foncier est plus virulent et plus maladivement agressif en France qu’ailleurs en Europe.  Régis Debray, ooit de compagnon van Che Guevara en adviseur van de presidenten Allende (Chili) en Mitterrand (Frankrijk) heeft bij Flammarion een nieuw boek gepubliceerd: ‘Lettre à un ami israélien’.

Régis Debray, ooit de compagnon van Che Guevara en adviseur van de presidenten Allende (Chili) en Mitterrand (Frankrijk) heeft bij Flammarion een nieuw boek gepubliceerd: ‘Lettre à un ami israélien’.