mardi, 24 août 2021

Dictature du libéralisme 2.0 - une conversation avec le Prof. Alexandre Douguine

Dictature du libéralisme 2.0 - une conversation avec le Prof. Alexandre Douguine

Propos recueillis par Manuel Ochsenreiter

Ex: https://www.geopolitica.ru/pl/article/dyktatura-liberalizmu-20-rozmowa-z-prof-aleksandrem-duginem

Note de la rédaction: Cet entretien date de juin 2021 et est l'un des derniers recueillis par Manuel Ochsenreiter, décédé à l'âge de 45 ans en ce mois d'août 2021.

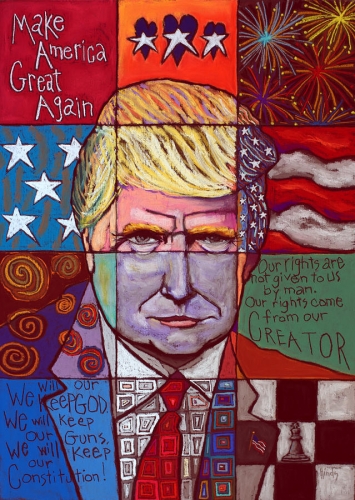

Trump était et reste un représentant du libéralisme 1.0. Dans votre dernier essai, vous parlez du "libéralisme 2.0". Le libéralisme est-il en train de changer de cette manière ?

- Bien sûr ! Toute idéologie est sujette à des changements permanents, y compris le libéralisme. Nous assistons actuellement à une transformation radicale du libéralisme. Il devient encore plus dangereux et destructeur.

Comment évaluez-vous ce changement ?

- Nous assistons à une sorte de "rite de passage". Je crois que les circonstances dans lesquelles le mandat de Donald Trump, renversé par l'élite mondialiste représentée par Joe Biden, a pris fin en sont le symbole. Ce "rite de passage" est incarné par les parades de la gay pride, les rébellions BLM, l'omniprésence du phénomène LGBT, la montée mondiale du féminisme sauvage et l'arrivée spectaculaire du posthumanisme et de la technocratie extrême. Derrière le rideau de ces phénomènes, de profonds processus intellectuels et philosophiques se produisent. Et ce sont ces processus qui influencent la culture et la politique.

Vous écrivez sur la "solitude" du libéralisme...

- Le libéralisme contemporain s'est débarrassé de ses opposants avec l'effondrement de l'Union soviétique. C'est dangereux pour cette idéologie, car son élément essentiel est la démarcation par rapport aux autres. Dans ma quatrième théorie politique, je définis le libéralisme comme la première théorie combattant deux ennemis - le communisme (la deuxième théorie) et le fascisme (la troisième théorie). Tous deux ont remis en question le libéralisme, qui se considérait comme la doctrine la plus moderne et la plus progressiste. Dans le même temps, le communisme et le fascisme ont tous deux revendiqué des ambitions analogues. En 1990, les deux ont été vaincus. Cette période est communément appelée le "moment unipolaire" (Charles Krauthammer) et prématurément - comme nous le savons maintenant - proclamé par Francis Fukuyama "la fin de l'histoire". Dans les années 1990, il semblait que le libéralisme n'avait plus d'opposants. Les petits mouvements de droite et de gauche antilibéraux qui fleurissaient alors, ainsi que les cercles dits nationaux-bolcheviques, ne représentaient pas un défi sérieux pour elle. L'absence d'"ennemis" signifiait pour le libéralisme une crise de son identité. C'est ce que je veux dire quand j'écris sur sa "solitude", en aucun cas dans un sens mélancolique. Par conséquent, la transformation vers le libéralisme 2.0 avec une charge de "nouvelle énergie" était en fait inévitable.

En quoi consistait-il ?

- L'adversaire a dû être réactivé. Au départ, les formations faibles et illibérales, que l'on pourrait qualifier de nationales-bolcheviques, ont été placées dans ce rôle, bien qu'elles ne se soient pas définies de cette manière. Aujourd'hui, pour plus de facilité, nous pouvons décrire les divisions politiques basées sur l'opposition du camp mondialiste (libéralisme 2.0) et des anti-mondialistes. Nous devons également nous rappeler que le libéralisme 1.0 ne sera pas réformé, mais qu'il deviendra lui aussi l'ennemi du libéralisme 2.0. Nous pouvons probablement même parler ici d'une certaine mutation. Après tout, il existe encore des libéraux de l'ancien type qui sont plus proches du camp altermondialiste, qui rejettent l'individualisme illimité, hédoniste et total du libéralisme 2.0.

Donc les libéraux vont s'en prendre aux libéraux ?

- Le libéralisme 2.0 peut être considéré comme une sorte de cinquième colonne au sein du libéralisme. Ce nouveau libéralisme est brutal et impitoyable, ne suppose aucune discussion, élimine tout débat. Il s'agit de la "culture de l'annulation" (cancel culture), qui stigmatise les opposants et les élimine. Les "vieux" libéraux en sont également victimes, comme cela se produit régulièrement en Europe. Qui sont les victimes de la culture de l'annulation ? Sont-ils fascistes ou communistes ? Non, la plupart d'entre eux sont des artistes, des journalistes et des écrivains qui s'inscrivaient dans le courant dominant et qui sont soudainement attaqués. Le libéralisme 2.0 les frappe avec un marteau de forgeron.

Votre pays, la Russie, est aujourd'hui, sous la présidence de Vladimir Poutine, considéré comme le grand adversaire du mondialisme...

- La renaissance de la Russie de Poutine peut être considérée comme une combinaison de stratégies politiques anti-occidentales de style soviétique et de nationalisme russe traditionnel. D'autre part, le phénomène Poutine reste une énigme, même pour nous, Russes. En effet, on peut voir des éléments "nationaux-bolcheviques" dans sa politique, mais il y a aussi de nombreux filons libéraux. Cela s'applique aussi en partie au phénomène de la Chine. Là aussi, nous voyons un communisme chinois unique en son genre, mélangé à un nationalisme chinois bien distinct. Des tendances similaires peuvent également être observées dans le populisme européen, où la distance entre la gauche et la droite disparaît de plus en plus rapidement et conduit à des coalitions gauche-droite aussi symboliques qu'en Italie: je pense à la coopération entre la Ligue, populiste de droite, et le Mouvement 5 étoiles, populiste de gauche. Nous voyons la même chose dans la rébellion contre le président Emmanuel Macron par le mouvement des gilets jaunes en France, dans les rangs duquel les partisans de Marine Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon luttent côte à côte contre le centre libéral.

Les alliances gauche-droite que vous avez mentionnées n'ont existé que pendant une courte période, succombant souvent à des conflits internes plus aigus que ceux qui ont consumé le centre libéral...

- C'est un problème essentiel. Étant donné que ce type de coalitions représente la plus grande menace pour le libéralisme 2.0, il doit constamment les combattre, les réduire et les infiltrer. Chaque fois qu'il y a un conflit entre la gauche altermondialiste et la droite altermondialiste en Europe, les partisans du libéralisme 2.0 ne cachent même pas leur joie. En outre, nous constatons que les factions mutuellement opposées du centre ont tendance à travailler ensemble. Je pense que cela se produit dans tous les pays européens. Ainsi, le mondialisme fragmente le camp de ses opposants et empêche l'émergence d'alliances potentiellement fortes.

À quoi pourraient ressembler de telles alliances ?

- Si Poutine en Russie, Xi Jinping en Chine, les populistes européens, les courants islamiques anti-occidentaux, les courants anticapitalistes d'Amérique latine et d'Afrique étaient tous conscients qu'ils ont un adversaire idéologique commun sous la forme du mondialisme libéral, ils pourraient accepter une formule commune de populisme intégral gauche-droite, ce qui augmenterait la force de leur résistance et multiplierait leur potentiel. Pour éviter cela, les mondialistes sont prêts à tout pour empêcher toute évolution idéologique dans ce sens.

Dans votre essai, vous écrivez que Donald Trump est la "sage-femme du libéralisme 2.0". Qu'est-ce que vous entendez par là ?

- Comme je l'ai dit, une idéologie politique ne peut exister sans la distinction ami-ennemi. Il perd alors son identité. Se débarrasser de l'ennemi équivaut à un suicide idéologique. Un ennemi caché et indéfini ne suffisait pas à légitimer le libéralisme. Les libéraux ne disposaient pas d'un pouvoir de persuasion suffisant basé uniquement sur la diabolisation de la Russie de Poutine et de la Chine de Xi Jinping. En outre, reconnaître qu'un ennemi formel, idéologiquement structuré, n'a existé qu'en dehors de la sphère d'influence libérale (démocratie, économie de marché, droits de l'homme, technologie globale, mise en réseau totale, etc.) après l'affirmation du moment unipolaire au début des années 1990 reviendrait à admettre une erreur. Cet ennemi intérieur est donc apparu juste à temps, exactement au moment où il était le plus nécessaire. C'était Donald Trump. Il incarne la différence entre le libéralisme 1.0 et le libéralisme 2.0. Au départ, on a tenté de montrer un lien entre Trump et le Poutine "rouge-brun". Cela a gravement nui à sa présidence, mais était idéologiquement incohérent. Cela n'était pas seulement dû à son manque de relation réelle avec Poutine et à l'opportunisme idéologique de Trump, mais aussi parce que Poutine lui-même est en fait un réaliste très pragmatique. Comme Trump, il est un populiste électoral ; il est aussi plutôt opportuniste, pas vraiment intéressé par les questions de vision du monde. La rhétorique consistant à dépeindre Trump comme un " fasciste " était tout aussi absurde. Le fait que ses rivaux politiques l'utilisent beaucoup trop souvent lui a créé quelques problèmes, mais il s'est également avéré incohérent. Ni Trump lui-même ni son équipe n'étaient composés de "fascistes" ou de représentants d'une quelconque tendance d'extrême droite, marginalisée dans la société américaine depuis de nombreuses années et qui ne survit que comme une sorte de réserve libertaire ou de culture kitsch.

Alors comment classeriez-vous Trump en fin de compte ?

- Trump était et reste un représentant du libéralisme 1.0. Si nous laissons de côté les systèmes qui rejettent l'idéologie libérale dans la pratique politique d'autres pays, il ne nous reste qu'un seul ennemi du libéralisme: le libéralisme lui-même. Pour pouvoir se développer davantage, le libéralisme a donc dû procéder à une sorte de "purge interne". Et c'est Trump qui a symbolisé ce vieux libéralisme. Il a été l'incarnation de l'ennemi dans la campagne électorale de Joe Biden, qui représente le nouveau libéralisme. Biden a parlé d'un "retour à la normale". Il a donc considéré le libéralisme 1.0 - national, capitaliste, pragmatique, individualiste et dans une certaine mesure libertaire - comme "anormal".

Le libéralisme se concentre sur l'individualisme, ou la personne unique. D'autres idéologies parlent de collectivités, de nations et de classes. Et de quoi parle le libéralisme 2.0 ?

- C'est vrai. Le concept de l'individu joue le même rôle dans la physique sociale du libéralisme que le concept de l'atome dans la science de la physique. La société, selon elle, est composée d'atomes/individus, qui constituent le seul substrat empirique et réel de toutes les constructions sociales, politiques et économiques. Tout est réduit précisément à l'individu. C'est le principe du libéralisme. Ainsi, la lutte contre toutes les manifestations de l'identité collective est le devoir moral des libéraux, et le progrès est mesuré par les victoires dans cet affrontement.

Un regard sur les sociétés occidentales révèle qu'il y a eu de nombreuses victoires de ce type...

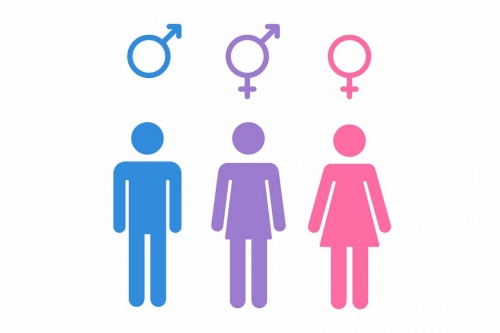

- Lorsque les libéraux ont commencé à mettre en œuvre ce scénario, malgré leurs nombreux succès dans ce domaine, il restait un élément de communauté, un fragment d'une identité collective oubliée, qui devait également être détruit. Et voilà qu'arrive la politique du genre. Être une femme ou un homme, c'est ressentir une identité collective qui dicte certains comportements sociaux et culturels. Et c'est là le nouveau défi du libéralisme. L'individu doit être libéré du sexe biologique, car celui-ci est encore considéré comme quelque chose d'objectif. Le genre doit devenir entièrement facultatif, une conséquence d'un choix purement individuel. La politique de genre conduit à un changement de l'essence du concept de l'individu. Les postmodernes ont été les premiers à conclure que l'individu libéral est une construction masculine et rationaliste.

Se limiter à l'égalisation des chances et des fonctions sociales entre les hommes et les femmes, y compris le droit de changer de sexe, s'est avéré insuffisant. Le patriarcat "traditionnel" survivait encore, définissant la rationalité et les normes. D'où la conclusion que la libération de l'individu ne suffit pas. L'étape suivante implique la libération de l'être humain, ou plutôt "l'être humain" de l'individu. Il est temps de remplacer enfin l'individu par une entité sans distinction de sexe, une sorte d'identité de réseau. L'étape finale consistera à remplacer l'humanité par des êtres terrifiants - machines, chimères, robots, intelligence artificielle et créatures créées par génie génétique. Le passage de ce qui est encore humain à ce qui est déjà post-humain est l'axe du changement de paradigme menant du libéralisme 1.0 au libéralisme 2.0. Trump est un individualiste humaniste qui défend l'individualisme à l'ancienne placé dans un contexte humain. Il a peut-être été le dernier dirigeant de ce type. Biden est un représentant de la post-humanité à venir.

Jusqu'à présent, cela ressemble à une marche légère de l'élite mondialiste sans grand résultat. N'est-ce pas ?

- Il est impossible de rejeter la thèse selon laquelle le nationalisme et le communisme à l'ancienne ont été vaincus par le libéralisme. Le populisme non libéral, qu'il soit de droite ou de gauche, ne peut pas vaincre le libéralisme aujourd'hui. Pour avoir un potentiel suffisant, il faudrait intégrer la gauche illibérale avec la droite illibérale. Les libéraux au pouvoir y sont allergiques et tentent de torpiller à l'avance tout mouvement dans cette direction. La myopie des politiciens de la droite radicale et de la gauche radicale ne fait qu'aider les libéraux à poursuivre leur programme. Dans le même temps, nous ne devons pas oublier le fossé qui se creuse entre le libéralisme 1.0 et le libéralisme 2.0. Il semble que les purges internes au sein du modernisme et du postmodernisme conduisent à une répression brutale et à des représailles contre une autre espèce d'acteurs politiques; cette fois, les victimes sont les libéraux eux-mêmes. Ceux qui ne se reconnaissent pas dans la stratégie de la grande remise à zéro et de l'axe Biden - George Soros, qui ne se satisfont pas de la perspective de la disparition de la bonne vieille humanité, des bons vieux individus, de la liberté et de l'économie de marché. Pour eux, le libéralisme 2.0 n'aura plus sa place. Elle sera post-humaniste et quiconque la remettra en question sera compté parmi les ennemis de la société ouverte. Et nous, les Russes, pourrons alors leur dire: "Nous sommes ici depuis des décennies et nous nous sentons chez nous ici. Bienvenue donc, nouveaux arrivants, dans cet enfer!".

Chaque partisan de Trump et chaque républicain moyen est considéré aujourd'hui comme une personne potentiellement dangereuse, comme nous l'avons été pendant longtemps. Que les libéraux 1.0 rejoignent donc nos rangs ! Il ne faut pas nécessairement être antilibéral, pro-communiste ou ultra-nationaliste pour le faire. Rien de tout cela ! Chacun peut garder ses bonnes vieilles croyances aussi longtemps qu'il le souhaite. La quatrième théorie politique défend une position originale qui repose sur la vraie liberté : la liberté de lutter pour la justice sociale, d'être un patriote, de défendre l'État, l'église, la nation, la famille, et enfin de lutter pour rester humain.

Merci pour l'interview.

Entretien repris par Myśl Polska, No. 25-26 (20-27.06.2021)

17:16 Publié dans Actualité, Entretiens, Nouvelle Droite | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alexandre douguine, entretien, libéralisme 2.0, nouvelle droite, nouvelle droite russe, russie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

La Bulgarie lutte pour sortir de l'ère des "petits rois" politiques

La Bulgarie lutte pour sortir de l'ère des "petits rois" politiques

Angel Petrov

Ex: https://katehon.com/ru/article/bolgariya-pytaetsya-vyyti-iz-epohi-politicheskih-koroley

Les électeurs refusant de céder le pouvoir à une autorité reconnue lors des élections, la politique du pays risque de s'enliser dans un blocage prolongé.

Si le terme d'"interrègne" devait être expliqué à l'aide d'exemples contemporains dans un manuel scolaire européen, la Bulgarie pourrait bien être utilisée pour décrire ce qui est essentiellement une période (potentiellement sombre) entre deux régimes.

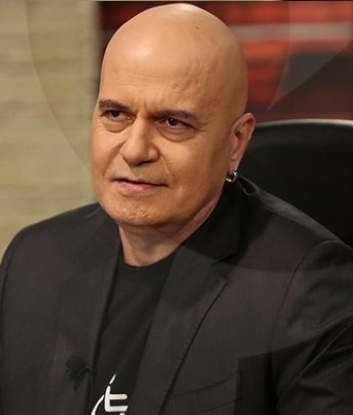

Après deux élections en avril et en juillet, le pays, habitué à couronner des messies politiques - d'Ivan Kostov et Siméon de Saxe-Cobourg-Gotha à l'ancien Premier ministre Boyko Borisov (photo, ci-dessus) - n'a toujours pas de gouvernement.

Toutefois, une nouvelle étoile montante, le chanteur et présentateur de télévision devenu politicien Stanislav "Slavi" Trifonov, ne s'est pas avéré suffisamment "messianique" pour obtenir un soutien dans le pays le plus pauvre de l'UE, malgré la défaite de l'ancien Premier ministre Borisov. Les partis suivants, qui pourraient obtenir des mandats pour former un gouvernement, y compris le GERB de Borisov, ne semblent pas vouloir ou pouvoir éviter une troisième élection.

Stanislav Trifonov

Pour comprendre la situation, il convient d'analyser la période de 12 ans pendant laquelle Borisov était l'homme politique le plus influent et les relations entre les partis.

Cela montrerait également que si la raison de l'impasse parlementaire actuelle est que de nombreux Bulgares ont soif de changement, leur nombre n'est pas suffisant pour provoquer ce changement - et la manière dont ils ont soutenu ce changement n'était pas du goût des nouveaux dirigeants.

Un déclin lent

Une troisième élection ne sera pas la fin du monde en Bulgarie; les Israéliens ont voté quatre fois en deux ans. Toutefois, à la différence de l'ancien Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, autrefois surnommé "King Bibi", son collègue bulgare Borisov n'a pas de successeur clair en tant que "roi" du système politique, que ce soit en tant que personnalité majeure ou, comme ce fut le cas en Israël, en tant qu'équipe de politiciens expérimentés réunis autour d'un objectif unique (dans ce cas, se débarrasser de Netanyahou).

Borisov était une figure controversée, mais il savait se montrer plus malin que ses ennemis sur le plan politique. Son problème était que plus il restait au pouvoir, plus il était hanté par des accusations de corruption et d'incapacité à consolider les fondements de la démocratie, tandis que ses nombreux problèmes avec l'État de droit et la liberté des médias aggravaient les problèmes de stagnation du niveau de vie, comme le note le dernier rapport de l'UE sur la Bulgarie. "L'automne de Borisov" était le titre du numéro de septembre 2018 d'un magazine, en référence au célèbre livre de Gabriel-Garcia Márquez, L'automne du patriarche, qui évoque un dictateur fictif. Borisov n'est pas un dictateur, mais son "automne" politique a duré longtemps après l'impression de ce titre, et il est difficile de savoir si son "hiver" politique est arrivé.

Sa chute a été lente, en partie à cause de la relative stabilité politique et économique de la Bulgarie (en partie grâce à l'adhésion à l'UE) et en partie à cause de l'absence d'une alternative forte. Les alternatives actuelles ont vu le jour lors des manifestations de l'année dernière, déclenchées par l'incident dit de la plage et la décision du procureur général Ivan Geshev de faire une descente à la présidence.

Les "votes de protestation" n'ont pas suffi

Selon un sondage Gallup International Balkan, réalisé à l'époque, 62 % des Bulgares soutenaient les protestations. Bien que les manifestants se comptent généralement par milliers plutôt que par millions, ils ont déclenché une bataille entre les politiciens pour gagner le cœur des mécontents.

En conséquence, plusieurs partis se faisant appeler "partis du changement" ont vu le jour. Les manifestations ont fortement augmenté le soutien à la Bulgarie démocratique, représentée principalement par les électeurs urbains éduqués, ce qui en fait le quatrième parti du pays. Les organisateurs de la manifestation qui n'y sont pas affiliés ont formé leur propre parti, Stand Up ! Bandits Out ! (rebaptisé par la suite), qui a également franchi le seuil électoral.

Sur la vague de popularité qu'il a gagnée lors du référendum de 2016, le parti de Trifonov, There Are Such People (ITN), a remporté une fameuse mise, arrivant en deuxième position lors des élections d'avril. Mais il n'a pas pu obtenir la majorité, même avec l'aide d'autres "partis du changement". Il est arrivé en tête des élections de juillet, mais n'a obtenu que 24 % des bulletins de vote.

La proposition "à prendre ou à laisser" de M. Trifonov, qui n'offrait rien en échange du soutien des autres partis, a eu des conséquences désagréables, tout comme sa deuxième proposition. Il partait du principe que les partis du "changement" soutiendraient tout "gouvernement du changement", mais ils ne voulaient pas risquer de rester sans visage en donnant carte blanche à Trifonov, et leurs querelles publiques ont entaché les négociations de coalition.

De plus, comme ces partis communiquaient également avec leurs électeurs (dont certains considèrent que les électeurs d'ITN sont moins instruits en raison de la nature de l'émission de télévision de Trifonov et de sa rhétorique populiste), tous les politiciens du "changement" étaient occupés à jouer avec leurs électeurs.

Des accusations ont suivi, et Trifonov a été attaqué pour avoir suivi Borisov. Ses décisions - prises à l'aide de déclarations télévisées depuis son canapé - faisaient écho aux monologues de Borisov sur Facebook Live dans le véhicule à quatre roues motrices qu'il conduisait autrefois dans tout le pays en tant que Premier ministre.

Pire encore, le Mouvement pour les droits et libertés (MRF), qu'il a décrit comme un "parti du statu quo", a contribué à voter pour son candidat au cabinet du président, tandis que les socialistes, qui portent la même étiquette négative, ont soutenu son gouvernement.

Même le parti de Borisov, le GERB, a suggéré qu'il pourrait aider le gouvernement dirigé par le MII à obtenir un soutien suffisant des députés en permettant à ses 63 députés de quitter la salle avant le vote, ce qui a réduit le quorum. Mais même si les trois "partis du changement" s'unissaient autour du MII, leurs voix ne suffiraient pas à obtenir huit sièges pour une majorité.

Bien que la proposition de Borisov ait été retirée, la méfiance à l'égard de Trifonov et de ses candidats au gouvernement, dont les références ont été mises en doute par des journalistes et des experts, a persisté. Mais aucun parti ne voulait former un gouvernement avec le GERB car Borisov était considéré comme "toxique". Le président aurait pu transférer le troisième mandat ailleurs, mais l'incertitude est apparue après que l'ITN a déclaré qu'elle passerait dans l'opposition et ne soutiendrait pas le nouveau cabinet.

Impasse

Le mystère demeure entier quant à savoir si Trifonov a un plan ou s'il est simplement inexpérimenté. Mais la crise n'est pas entièrement de son fait. Les trois "partis du changement" n'ont pas assez de députés pour obtenir une majorité.

En juillet, le taux de participation n'a été que de 42 %, le plus faible jamais enregistré en Bulgarie. Ainsi, les millions de personnes qui ont soutenu les manifestations, selon un sondage Gallup, n'ont été attirées par aucun des trois partis - qui le savent et ont utilisé le parlement temporaire formé après les élections d'avril pour entrer dans la course à l'approbation populaire en introduisant de nouvelles lois. Chacun des trois partis s'en tient à sa propre image de la durabilité, en espérant que cela l'aidera lors des prochaines élections ou qu'il pourra faire plier les autres partis à sa volonté.

Les "partis du statu quo", dont les votes sont essentiels à la survie du nouveau gouvernement, jouent eux aussi leur propre jeu.

Pour le GERB, c'est un jeu d'attente, car Borisov espère revenir au pouvoir après une période d'instabilité causée par d'autres partis. Les socialistes luttent pour la survie de leur chef, Cornelia Ninova (photo, ci-dessous), qui n'a pas été désignée par son parti depuis son élection à la tête de la formation de centre-gauche en 2016. Les socialistes, quant à eux, hésitent entre soutenir ou rejeter le MII, en fonction de l'opinion publique. Quant au DPS, tout parti faisant équipe avec lui risque de ternir sa réputation.

Mais le principal problème est que personne n'est aussi fort que Borisov dans la fleur de l'âge, pas même Borisov lui-même. Personne d'autre ne peut personnellement établir les règles, même s'il gagne les élections. Le soutien au changement ne s'est pas concrétisé dans les urnes, et même s'il se concrétise la prochaine fois, il ne permettra pas de choisir un "roi" ou une "reine" spécifique. Tant Borisov que Trifonov et d'autres devront s'y habituer. La question de savoir si et quand ils contribueront à établir un nouveau régime qui ne tourne pas autour d'un leader omniprésent reste ouverte.

16:16 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, politique internationale, bulgarie, europe, affaires européennes, balkans |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Courants identitaires actuels en Amérique latine

Courants identitaires actuels en Amérique latine

par Alexander Markovics

Lorsque l'érudit allemand Alexander von Humboldt a entrepris son grand voyage en Amérique latine en 1799, personne n'aurait pu deviner qu'il marquerait le début de l'enthousiasme européen pour la culture du continent - et non pour ses matières premières. À cette époque, l'idée persistait encore que, culturellement parlant, le continent occuperait la dernière place après l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Le voyage d'exploration de Humboldt a mis fin à ce préjugé, faisant connaître à un plus large public non seulement la nature fascinante du continent, mais aussi la culture de ses habitants indigènes.

À partir de ce moment-là, les habitants du continent, qu'ils soient autochtones ou d'origine européenne, ont également commencé à développer une conscience de soi - le libérateur du continent, Simon Bolivar, est même allé jusqu'à appeler Alexander von Humboldt le véritable "découvreur du Nouveau Monde". Aujourd'hui, l'Amérique latine est souveraine au niveau étatique, en théorie, mais depuis que les États-Unis ont commencé à considérer l'Amérique du Sud comme leur "arrière-pays" dans le cadre de la doctrine Monroe, cela doit être considérablement relativisé et le continent n'a pas pu connaître la paix face aux innombrables interventions, opérations de renseignement, changements de régime et influences économiques de l'Oncle Sam.

Mais comme l'ont montré les événements récents, non seulement au Venezuela et en Bolivie, selon le journal Deutsche Stimme, la lutte des latino-américains pour leur souveraineté se poursuit.

Deux des exemples les plus récents de cette lutte pour l'autodétermination se trouvent au Salvador et au Pérou. Pendant plus de 20 ans, le Salvador, pays de plus de 6 millions d'habitants, n'a pas eu sa propre monnaie. Au lieu de cela, il s'était arrimé au dollar en 2001, se mettant ainsi à la merci du système monétaire fou de la dollarisation - qui ne peut être maintenu que par les sept flottes des États-Unis, les bases militaires dans le monde entier et les guerres sans fin. Mais le président Nayib Bukele, un populiste qui combine les approches de gauche et de droite, veut défier cette dépendance de son pays par une démarche spectaculaire.

Le Salvador est le premier pays au monde à introduire le bitcoin comme monnaie officielle aux côtés du dollar. Immédiatement, la Banque mondiale a annoncé qu'elle ne voulait pas soutenir le petit État dans cette entreprise et a vivement critiqué cette décision en raison de la volatilité du bitcoin et de sa forte consommation d'énergie. Mais M. Bukele ne cherche pas à plonger son pays dans le chaos : il souhaite au contraire que cette mesure aide sa population pauvre, dont 70 % n'a pas accès à un compte bancaire.

En outre, plus de 2 millions de citoyens vivent à l'étranger et leurs envois de fonds vers leur pays d'origine représentent 20 % du produit intérieur brut. Le bitcoin peut réduire considérablement les frais de transfert, au grand dam des États-Unis. Qui plus est, M. Bukele souhaite utiliser l'énergie thermique volcanique de son pays - de nombreux volcans y sont régulièrement actifs - pour extraire des bitcoins et satisfaire ainsi la soif d'énergie de la crypto-monnaie.

Ainsi, ce qui peut sembler aventureux au premier abord prend tout son sens en y regardant de plus près. Bukele lui-même a récemment réussi à réduire de moitié le taux d'homicides dans cet ancien pays en guerre civile. On peut espérer pour lui et son peuple que ses mesures de lutte contre la pauvreté seront également couronnées de succès.

Alors que le Salvador se bat pour sa souveraineté économique, les Péruviens ont fait un pas vers leur indépendance politique. Là, le catholique fervent et socialiste Pedro Castillo a étonnamment gagné contre la candidate libérale de droite Keiko Fujimori. Le populiste de gauche a remporté la campagne électorale d'un cheveu avec une avance de 44.000 voix. Son cri de guerre : "Plus de pauvres dans un pays riche !" Il a conquis les masses non seulement par sa lutte contre la corruption - Fujimori est accusé de blanchiment d'argent - mais aussi par son plaidoyer pour l'éducation et la famille.

Contrairement aux gauchistes des États-Unis et d'Europe, l'enseignant d'une petite ville péruvienne est contre toute forme de culte du genre et de l'homosexualité: il rejette fermement la légalisation de l'avortement et des mariages homosexuels, ainsi que l'euthanasie. La famille et l'école sont les deux institutions que M. Castillo veut promouvoir le plus fortement à l'avenir, une demande que l'enseignant engagé, organisateur d'une grève nationale des enseignants et père de famille peut défendre de manière crédible.

Une autre préoccupation importante pour lui est la souveraineté du Pérou. Abordant les ressources minérales naturelles de l'État andin - en 2018, d'importants gisements d'uranium et de lithium ont été découverts dans le pays -, il veut changer la situation actuelle, établie par les entreprises occidentales et le néolibéralisme rampant dans le pays au détriment de la population. Alors qu'à l'heure actuelle, 70 % du produit de l'extraction des ressources vont aux entreprises internationales et seulement 30 % aux Péruviens, il veut inverser cette situation en renégociant les accords internationaux. Enfin, il prône également la fin des bases militaires américaines au Pérou et une plus grande coopération entre les États d'Amérique latine.

Son grand objectif après avoir été élu président est de faire adopter une nouvelle constitution par référendum : grâce à elle, le néolibéralisme, qui fait du pays la proie des entreprises internationales, devrait être mis à bas. Il sera intéressant de voir s'il y parviendra.

15:46 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, amérique latine, amérique du sud, el salvador, pérou, populisme latino-américains, amérique centrale, politique internationale, géopolitique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

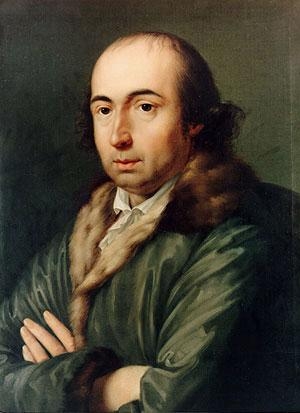

L'économie biologique d'Adam Müller

L'économie biologique d'Adam Müller

Par Carlos Javier Blanco Martín

Ex: https://blog.ignaciocarreraediciones.cl/la-economia-organica-de-adam-muller-por-carlos-javier-blanco-martin/

1. L'Europe n'est plus l'Europe.

L'époque dans laquelle nous vivons est confuse et changeante. Le capitalisme réorganise ses mécanismes de domination, et accélère partout le processus de nivellement social et culturel, condition sine qua non de son existence. La production de la plus-value est l'impératif ultime, et la marche en avant de sa centralisation et de sa concentration est imparable. Quelques points épars dans l'espace, quelques mains anonymes et impersonnelles, reçoivent les masses de plus-value produites. Cela ne veut pas dire que les blocs géopolitiques que nous connaissons ne se réorganisent pas, ne se fragmentent pas, ne changent pas. Une grande transformation est en cours avec la "chute de l'Occident". Nous devons être très conscients (surtout en Europe et en Amérique) que la synonymie entre "monde capitaliste" et "civilisation occidentale" n'est plus valable. Le développement dans les régions généralement considérées comme arriérées, dépendantes et colonisées a donné naissance à de nouveaux centres de pouvoir, à des destinations finales de la plus-value, à des "moteurs économiques". La patrie originelle du capitalisme, la vieille Europe, a en revanche abandonné son dynamisme. La vieille Europe est aujourd'hui un lieu soumis à des tendances qu'elle ne contrôle pas. Elle subit un processus de vieillissement démographique et une crise de valeurs et d'identité.

La vieille Europe a ouvert ses portes, après les processus de décolonisation entamés lors des deux guerres mondiales, à toute une population étrangère dont l'intégration parmi les hôtes est encore difficile, souvent conflictuelle, à certains égards fatidique. Le danger de nouvelles et plus importantes poussées de xénophobie parmi les "vieux Européens" ne peut être exclu. Les attitudes naïves des secteurs favorables à l'immigration, l'idéologie multiculturaliste, la conception universaliste fanatique d'un "être humain" abstrait et désincarné, sans culture ni tradition, en sont à l'origine. On peut souvent dire que le plus grand danger pour le respect des droits de l'homme réside précisément dans la transformation des "Droits de l'homme" en une religion fanatique et abstraite, qui ne sait ou ne veut pas reconnaître les nationalités, les traditions, les groupes d'appartenance et l'incommensurabilité des cultures. Un continent, jusqu'ici appelé Europe, peuplé de peuples à moitié musulmans, sera clairement "un autre continent". L'identité de cet essaim de nations, les valeurs libérales de tolérance, de démocratie, de respect de la femme et d'égalité de celle-ci devant l'homme, de pluralisme, etc. va fondre comme neige au soleil.

Comme le dit justement Adam Müller (1), à côté de l'esprit chevaleresque de l'époque féodale, le côté féminin de notre civilisation et de notre âme a émergé discrètement mais avec ténacité. En contraste avec ce principe de respect (le principe chevaleresque) du féminin, les coutumes patriarcales de l'ancien monde gréco-romain, et de l'Islam, en partie hérité de celui-ci, nous apparaissent comme brutales et haineuses. Du nord celto-germanique s'est répandu un air bien plus doux: celui du respect des femmes et de la reconnaissance de leur rôle dans la culture, qui n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'on appelle aujourd'hui le "féminisme". C'est l'un des facteurs qui ont découplé l'Européen ("faustien", selon Spengler) de la Méditerranée (qu'il s'agisse de l'Antiquité gréco-romaine ou du Moyen Âge mahométan).

2. Un auteur contre-révolutionnaire. L'histoire et le lien.

Les principes abstraits, désincarnés de toute réalité, présentent le visage désagréable de se heurter à la réalité. Les doctrinaires et les jacobins de tous les temps ont toujours essayé de réformer la réalité lorsque leurs concepts ne s'y conformaient pas. Mais le problème réside précisément dans la rigidité de leurs concepts. L'universalisme, un "isme" comme tant d'autres, qui trouve son origine dans la croyance en un droit naturel, et son épitomé dans la Révolution de 1789, est aujourd'hui une idéologie destructrice.

Les principes abstraits, désincarnés de toute réalité, présentent le visage désagréable de se heurter à la réalité. Les doctrinaires et les jacobins de tous les temps ont toujours essayé de réformer la réalité lorsque leurs concepts ne s'y conformaient pas. Mais le problème réside précisément dans la rigidité de leurs concepts. L'universalisme, un "isme" comme tant d'autres, qui trouve son origine dans la croyance en un droit naturel, et son épitomé dans la Révolution de 1789, est aujourd'hui une idéologie destructrice.

En s'obstinant à ne pas vouloir voir les faits, en nivelant toutes les cultures et en ne voyant que ce qui leur est commun, c'est-à-dire un faisceau de constantes biologiques et anthropologiques indéniables, les universalistes, les partisans d'une Cosmopolis utopique, réalisent précisément le contraire de tout humanisme. Un homme abstrait qui, en fin de compte, est un homme purement animal, un homme-chose. Dans l'utopique Cosmopolis dans laquelle les partisans d'un Droit naturel universaliste veulent nous enfermer, il n'y a plus d'êtres humains avec une Tradition, une Identité, une Culture et une Patrie. Tout cela n'a aucune importance et fait même obstacle au projet fanatique orienté vers la nouvelle réalité, une réalité qui peut "progresser" (c'est-à-dire se réformer). Le progressisme d'aujourd'hui, comme celui de toutes les époques depuis 1789, consiste à nier la réalité - qui inclut la Tradition - et à torturer la réalité jusqu'à ce qu'elle s'adapte à ce qui est projeté. Le progressisme est nécessairement dominé par la raison instrumentale. Sous cette forme de raison, tout devient un objet et est donc susceptible d'être calculé, contrôlé et manipulé. Faire de la réalité sociale un macro-objet nivelé, un espace horizontal sur lequel projeter les opérations de domination et de prévision, généraliser la techné, transformer le monde organique et humain en une machine à prévoir, à calculer et à régir mécaniquement toutes les affaires humaines, tel est l'esprit qui anime tous les révolutionnaires, réformistes et progressistes.

Mais le monde est aussi, comme l'a soutenu Müller, un monde d'histoire et de générations. Il existe un lien entre les générations. Nous, les hommes, sommes, par la force des choses, parce que nous sommes des hommes et non de simples animaux, liés à nos ancêtres et à nos successeurs. Le lien générationnel est ce qui peut distinguer l'histoire du simple passage du temps. Sur la pierre, soumise à l'érosion et à tous les autres effets du passage du temps, il n'y a pas d'histoire, pas plus que sur l'individu animal ou l'espèce biologique. Il s'agit de changements évolutifs: le nouveau est une modification sélectionnée de l'ancien matériel, mais il ne s'agit pas d'une influence des générations passées sur les générations à venir.

Dans la famille, il y a, in nuce, la transmission intergénérationnelle qui, dans les grandes maisons, est le lignage et la dynastie (l'origine des états de Faust, selon Spengler), et dans le village, c'est l'essence de l'entail estate paysan (identique dans son esprit à celui de la noblesse), le sens de la propriété et de l'enracinement dans la terre. L'Europe médiévale, avec ses campagnes sans villes, comme le disait Spengler, a donné naissance au concept de la nation inséparable de la terre et à la conception organique de la propriété, qui a ensuite été réifiée par le capitalisme de l'ère moderne. Dans la famille, comme dans l'ensemble social, il y a des opposés. Homme et femme, guerre et paix. Une union sans séparation est impensable. La constitution de l'État, au sens juridico-politique précis, serait inconcevable sans les liens organiques que contractent ses individus, groupes, institutions, etc. Depuis le Moyen Âge, ce sont les liens organiques dans leur ensemble qui constituent un État. Il ne peut être considéré comme une simple machine, un assemblage de pièces mortes. Comme le dit Müller, ce sont les concepts de l'État, pas l'idée. L'idée correspond au mouvement même du réel. Les marxistes, en critiquant le concept ou le système mort de la Politique, ne pouvaient voir que l'héritage iusnaturaliste, rousseauiste, hobbesien, etc. c'est-à-dire la tradition mécanique et contractualiste.

Les historiens n'ont jamais vu un tel contrat à aucun moment de l'histoire. Avant que les choses ne soient universellement aliénables, comme un impératif fondamental de la bourgeoisie (la terre, le travail, tout), l'État - c'est-à-dire la société en mouvement comme un Tout, selon Adam Müller - passait de génération en génération, et de partie en partie, comme un grand organisme. La politique a englobé l'économie et l'a subordonnée lorsque cela était nécessaire. Il n'y a pas besoin de pactes lorsque les parties sont intégrées dans un Tout et que le Tout les anime, les vivifie, leur donne un sens et des fonctions plus larges. Les sociétés, les successions, les institutions, tous les cadres dans lesquels un individu exerce ses fonctions sociales, satisfont le besoin humain de liens. L'homme n'est pas l'homme sans liens sociaux et spirituels. Le marxisme critique la doctrine bourgeoise de l'État, l'État libéral, c'est-à-dire le bureau et l'appareil mécanique qui, en effet, au XIXe siècle, "gère les intérêts du Capital". Le libéralisme et le marxisme partagent une vision mécaniste de l'État: des concepts de science politique qui correspondent à des engrenages, des poulies et des ressorts. L'action politique de l'homme d'État, du parti, du syndicat, se réduit à la manipulation de tel ou tel mécanisme pour que l'appareil "fonctionne mieux".

L'interventionnisme étatique des socialistes ou des keynésiens, tout autant que l'abstentionnisme des libéraux, sont des idéologies qui ne voient pas dans l'État l'idée: le mouvement même du réel. Bien que beaucoup ne l'aiment pas, ou frémissent à la seule évocation de son nom, c'est la guerre qui nous met face à l'essence de la vie étatique. Une considération purement statique de l'État, comme une machine prête à produire uniformément, est ce qui a nourri toutes les idéologies pacifistes de notre Modernité. Les libéraux, une fois réunies les conditions violentes de la préhistoire capitaliste (l'"Accumulation originelle" de Marx), ne veulent que la paix pour se remplir les poches, afin que le marché règne. Les communistes et les socialistes, au contraire, une fois que la Révolution, en vérité une guerre civile, une entreprise violente, a triomphé, veulent décréter la Paix et la rendre "perpétuelle". Qu'est-ce que la paix sinon l'imposition des vainqueurs aux vaincus, et la validité de leur loi au-dessus de toutes les lois anciennes et abolies, la loi morte des perdants ? Quand on parle d'économie, on parle toujours d'une période de paix après une guerre et un asservissement. La loi des marchés, ou les plans quinquennaux, devaient agir sur les cadavres oubliés, sur le sang versé, sur les vaincus et avec les traités de reddition, qu'il s'agisse de la reddition des puissances étrangères ou des rebelles de l'intérieur. L'État se "met en forme" dans la guerre, vient nous dire Müller. La paix n'est qu'une préparation à la guerre, et la tranquillité civile requise par les marchés est garantie par les guerres, c'est-à-dire par des guerres victorieuses.

3. Un romantique contre le formalisme. Son opposition au droit romain.

Décroissance durable.

Adam Müller s'inscrit pleinement dans la réaction romantique contre le formalisme des Lumières. Au-dessus et au-dessous des constitutions écrites, du légalisme froid et mécanique du droit naturel (compris de manière rationaliste) et du droit positif, il y a la coutume, la tradition, les vieux usages et les coutumes. L'Angleterre est le modèle à suivre: comment le développement d'un libéralisme économique très avancé a-t-il été possible? Edmund Burke et Adam Müller l'ont vu, et plus tard, plus près de nous, Ortega y Gasset. La monarchie traditionnelle n'était pas un obstacle au développement des forces productives et à la transition critique du libéralisme politique au libéralisme économique. Contrairement à la rigidité romaniste, despotique et ordonnée des constitutions continentales, le traditionalisme politique et juridique anglais s'est révélé supérieur, comme une vaccination permanente contre les révolutions. Seule l'économie s'est permis le "luxe" de briser le monde paysan des îles, leurs vieilles traditions locales, etc. La protestation initiale des romantiques, comme Burke ou Müller, n'était pas tant contre le libéralisme en tant que tel, mais contre la tentative d'effacer la Tradition: que les gens perdent la foi, que l'Église se détourne, que la famille se désintègre, que la terre devienne une marchandise comme une autre, et non l'une des plus précieuses...

Dans la sphère catholique et latine, De Maistre, Bonald et Donoso Cortés ont ajouté ces protestations romantiques à un providentialisme néo-médiéval. Ce dernier romantisme providentialiste et théocratique n'avait pas tout à fait les virtualités nationalistes d'Adam Müller et de la tradition germanique.

Dans les pays allemands, il y avait des populations protestantes et catholiques, et au-delà de ces croyances, "la Nation" émergeait avec force. Et contrairement à l'utilisation révolutionnaire française de la "Nation" en tant que nation de citoyens, en Germanie, le peuple (das Volk) s'affirme désormais avec une force intense. Ce peuple, comme le montre bien Herder, possède une mythologie, une langue, une religion nationale, un droit propre, et tout cela fait partie de son âme vivante, souvent indépendamment de toute codification constitutionnelle ou formaliste. Face à un capitalisme naissant, dont on ne soupçonnait pas encore toutes les horreurs, les romantiques ont eu l'intuition juste: les Lumières, censées libérer l'homme, devaient d'abord se rapprocher du despotisme (le Despotisme éclairé), puis ne faire qu'un avec lui (la Terreur, Robespierre).

Au lendemain de la Révolution et dans les affres des guerres napoléoniennes, un contraste s'établit entre le citoyen et le compatriote. Le citoyen apparaît au romantique comme une abstraction sèche (et desséchante), un atome relié mécaniquement à une machine. La métaphore même de l'État comme une machine, ou une usine orientée vers des fins prosaïques (profit et ordre) leur semble répugnante. En fin de compte, l'État est un tout. Mais il serait injuste d'en déduire le totalitarisme. Il faut se rappeler que les totalitarismes du XXe siècle (Hitler, Staline et tant d'autres) ne manquent pas de représenter parfaitement l'idée hobbessienne et mécaniste de l'État comme un monstre mécanique et sans vie, comme une caserne, une prison et une étable pour les vies humaines. Rien de tout cela dans la pensée non-totalitaire, disons "totaliste" (ganzheitlich), de Müller: l'État est la communauté elle-même. Le mercantile n'est rien d'autre qu'un aspect de son dynamisme infini (ce que soutient Müller, qui était économiste). Le campagnard, l'habitant du Pays, le fils du Peuple, doit sortir de l'obscurité médiévale, du berceau villageois d'où sont sortis tous les Européens modernes, et recréer son passé - parfois nébuleux. L'habitant du Pays est le fils du Peuple et doit se sentir membre d'une Communauté jamais constituée d'atomes libres et économiques (bourgeois, prolétaires). Il n'y aurait pas de lutte des classes s'il existait mille et un pactes sociaux entre les compatriotes et tous les corps intermédiaires qui en font de véritables participants à l'organisme social (2).

4. L'État en tant qu'alliance : pairs et coethniques.

La société ou l'État est une alliance éternelle des hommes entre eux et présente un double caractère :

"1. Une alliance d'hommes qui jouissent de la terre à la même époque. Tous les contemporains doivent s'associer contre leur ennemi commun, la Terre, afin de pouvoir faire face à l'une de ses plus terribles vertus: l'unité de ses forces. Ce type d'alliance nous est proposé par presque toutes les théories de l'État, mais elles négligent avec encore plus de légèreté l'autre type d'alliance, non moins important. L'État est, 2, une alliance des générations passées avec le présent et avec ceux qui les suivent, et vice versa. Il ne s'agit pas seulement d'une alliance de contemporains, mais aussi de co-ethniques ; et cette deuxième alliance servira à affronter la force terrible de notre ennemi la Terre, sa permanence. Elle nous survit, elle nous survit à tous, et bénéficiera donc d'avantages dès qu'une génération, séduite par elle, songera à désavouer celle qui l'aura précédé. L'État n'est pas seulement l'union de plusieurs personnes qui vivent ensemble, mais aussi de nombreuses familles qui se succèdent ; il ne sera pas seulement infiniment large et omniprésent dans l'espace, mais aussi immortel dans le temps" (3).

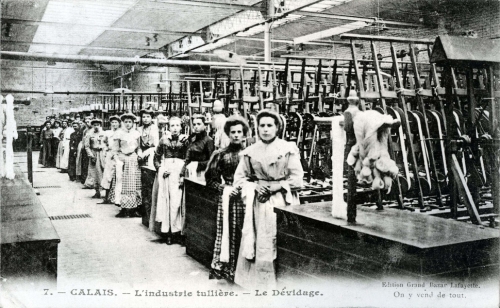

Ici, nous pouvons percevoir une matrice judéo-chrétienne dans la pensée de Müller: c'est une pensée pré-écologique (4). L'époque de ses conférences de Dresde (1808-1809) est une époque où l'industrialisation ne s'était pas encore imposée avec toutes ses conséquences dévastatrices, et où la "Terre" en tant qu'ennemi était, sous le signe biblique ("tu travailleras à la sueur de ton front"), un adversaire face aux efforts agricoles et artisanaux de l'Homme, un non-soi, un bloc contre lequel mesurer sa propre liberté.

L'insubordination fondatrice

Dans la théorie d'Adam Müller, il n'y a pas de liberté sans contre-liberté. Et le développement des possibilités civilisées de l'être humain exigeait de l'homme cette contre-liberté. Après les horreurs de l'industrialisation, la détérioration des paysages, la dégradation des campagnes, la méga-urbanisation du monde, le changement climatique, etc., il est très difficile aujourd'hui d'accepter cette idée de "guerre de l'homme contre la Terre". Mais il me semble que l'intérêt de cette idée se trouve - dialectiquement - dans sa coexistence et son opposition à son contraire: l'idée d'alliance. L'alliance des hommes est solide lorsqu'il y a lutte face à des ennemis (ou des dangers) communs, et vice versa: la menace de nos ennemis renforce nos liens d'union. De plus, l'union n'est pas simplement synchronique, celle qui forme un réseau d'atomes individuels qui, en se serrant et se frottant les uns aux autres, formeraient la "société". Rien de tout cela: l'union est aussi historique, diachronique, d'alliance générationnelle (et pas seulement d'héritage, remarquons-le) (5). La nation, dans l'idée géniale de Müller, est composée de contemporains et de coethniques. La théorie précédente de l'État ne l'a pas vu :

"La doctrine de l'union constante entre les générations successives passe inaperçue dans toutes nos théories de l'État; c'est là que réside leur point faible, et qu'elles semblent ne chercher à édifier rien d'autre que pour le moment leur État, et ignorer et mépriser les hauts motifs de l'endurance des États et leurs liens les plus estimables dans cet ordre - surtout la noblesse héréditaire" (6).

Un siècle plus tard, Oswald Spengler ajoute la vision constructive de la noblesse: quelle est la classe qui a construit les nations d'Europe? Laissons de côté, pour un instant, sa dégradation. Les formes dégradées de la noblesse nous sont désormais les plus familières: despotes, arbitres, courtisans, décadents. Mais au Haut Moyen Âge, à l'époque où l'Europe faustienne, ou plutôt l'Europe par excellence, à l'époque où ces peuples (Müller fait allusion aux peuples qu'il prend pour canoniques: l'Allemagne, l'Angleterre, la France, l'Italie et l'Espagne) sortaient de leur morosité pour entrer dans un jour nouveau, c'est la noblesse qui a établi le principe de la pérennité, du lignage, de la dynastie, de la propriété entaillée, et de la famille comme quelque chose de plus qu'un conseil animal soumis à l'instinct de reproduction. Comme d'autres penseurs romantiques, Müller affronte la vision plate des Lumières sur le Moyen Âge: ce n'était pas une époque de ténèbres et de barbarie. Ce sont les temps, les temps médiévaux, qui ont fait de nous ce que nous sommes maintenant. L'ensemble des institutions qui assurent la médiation entre l'individu et l'État.

"Au Moyen Âge, la théorie de l'État était plus un sentiment qu'une science, mais toute communauté tournait autour de deux sentiments bien différents: 1) le respect de la parole donnée; 2) le respect, non moins profond, des paroles, des lois que les ancêtres avaient léguées. Ces barbares du Moyen Âge sentaient très bien que l'obligation du citoyen est d'une dualité également digne; tandis que nous n'avons le contrat social conclu que par nos contemporains et ne comprenons pas, ne reconnaissons pas, et même brisons les contrats sociaux entre les générations précédentes et celles qui les suivent" (7).

Adam Müller critique l'idée moderne d'un contrat social unique, formel et mécanique entre les contemporains de la société. La société est plutôt une communauté dans la mesure où ses membres ont établi et respecté une multitude de contrats sociaux, non seulement dans le même espace ou territoire, mais aussi avec le passé et avec l'avenir. Dans tout contrat, il y a une réciprocité. Ce que nos aînés nous ont légué est un héritage et une tradition qui nous engagent. Nous sommes engagés envers eux, envers "les pères", et le mot "patrie" ne vient de nulle part ailleurs. Les morts font partie de cette relation contractuelle, c'est le poids de l'histoire. Mais l'idée d'un Avenir pèse aussi sur nos épaules : nous sommes aussi les parents des générations futures, à qui nous devons donner nos biens, nos conquêtes, nos efforts.

Le fait qu'il existe aujourd'hui des individualistes ne peut s'expliquer que par notre endoctrinement dans la théorie du Contrat social (unique et ponctuel). Nous avons rompu avec la réalité et l'évidence la plus immédiate de l'homme: que nous vivons au milieu de liens qui font de nous des personnes, que nous faisons partie d'innombrables médiations et que la communauté de ces médiations s'appelle l'État. L'image fantastique du bourgeois, atome isolé relié au Tout social par le biais de la Propriété (sur le plan juridique) ou du Marché (sur le plan économique), c'est l'individu détaché, supposé libre et autosuffisant, qu'il soit compris dans un sens libéral ou anarchiste.

Toute réflexion sur la société en tant que Totalité (c'est-à-dire toute réflexion sur l'État) implique une philosophie de la Liberté. Le libéralisme et l'individualisme présupposent une notion purement formelle de la liberté. En tant que concept formel, c'est-à-dire mort et abstrait, il est censé être distribué dans chaque membre individuel du Tout, et de ce Tout (l'État) ainsi amalgamé ne peut émerger qu'une notion mécanique de l'État. Mais dans la pensée de Müller, il y a plutôt une théorie des "libertés" au pluriel. Il existe différents types de libertés, attribuables non seulement aux personnes physiques mais aussi aux personnes morales :

"La liberté, cependant, est une qualité qui doit être attribuée à chacun des éléments constitutifs très divers de l'État, non seulement aux personnes physiques, mais aussi aux personnes morales. Dans le cas de l'Angleterre, nous voyons clairement comment chaque loi, chaque classe, chaque institution nationale, chaque intérêt et chaque office possède sa propre liberté, comment chacune de ces personnes morales ne tend pas moins que l'individu à affirmer sa particularité. Un esprit général de vie politique y règne dans tous les éléments de l'État, et comme les lois sont aussi des personnes libres animées de l'esprit du tout, le citoyen rencontre partout où il regarde des entités égales à lui, et tous les éléments constitutifs de l'État constituent, à leur tour, des objets perpétuels de son opposition et de son amour " (8).

Clausewitz. La science politique de la guerre

Dans cette conception de la liberté, le principe de réciprocité règne en maître. Rappelez-vous: une liberté est toujours confrontée à une contre-liberté. De cette lutte naît la Loi. Il y a une lutte universelle des contraires: le masculin et le féminin, la guerre et la paix, les morts et les vivants, la force centrifuge et la force centripète... Le vieil Héraclite semble ressusciter, avec Hegel ou Müller, au XIXe siècle. La liberté ne peut être comprise comme une substance stable, présente ou absente chez les individus, ni comme une propriété formelle. Rien de tout cela: la liberté est le résultat d'une lutte.

"La liberté, on ne peut la présenter sous une forme plus digne et plus adéquate que celle que j'ai faite: c'est la généticienne, la mère de la loi. Dans les mille luttes de la liberté d'un citoyen avec la contre-liberté des autres, la loi se développe; dans la lutte de la loi en vigueur, dans laquelle se manifeste la liberté des générations passées, avec la liberté des générations présentes, l'idée de la loi se purifie et grandit. L'idée de liberté constitue l'inlassable force centrifuge et le magna centrifuge de la société civile, en vertu de laquelle la force centripète, qui lui est éternellement contraire, l'idée de loi, devient féconde" (9).

La guerre, encore une fois, apparaît comme la mère de toutes choses. Rien ne semble plus sûr, contrairement aux doctrinaires, que l'idée d'une Liberté qui se conquiert et se défend à chaque étape du temps. Au moins dans chaque génération d'hommes, la liberté est menacée, et tout déclin de la volonté de se battre signifie que l'on livre son propre cou aux chaînes de l'ennemi. Les fantasmes kantiens de "paix perpétuelle" cèdent la place à une idée belliqueuse de la Liberté. Idée - dans la mesure où elle exprime la vie et le mouvement du réel, et non concept - dans la mesure où elle indique la mort, la lettre sans vie.

Pour Adam Müller, la distinction romaniste entre les personnes et les choses, telle que consacrée par Kant, n'est pas non plus valable. Le droit romain avait déjà établi cette rupture. Le dogme pré-chrétien a été créé sur la base d'une différenciation entre deux sphères radicalement différentes. Le possesseur, au sens du droit romain, apparaît comme un despote qui - ce n'est que plus tard qu'il sera modifié - a le droit d'user et d'abuser de ses biens, qu'ils soient de nature humaine (esclaves) ou non. En principe, la propriété privée d'une chose signifiait son entière soumission et humiliation à son maître et seigneur. Mais le Moyen Âge chrétien a ouvert la voie à d'autres concepts de propriété. Selon Müller, l'ensemble des concepts juridiques médiévaux, que les Lumières regroupent avec mépris sous le nom de "féodalité", est un bel exemple de propriété partagée et d'intermédiaires.

De la pensée juridique médiévale et chrétienne, Müller fait ressortir une idée qui, aujourd'hui, sous le prisme inévitable du capitalisme, nous paraît quelque peu étrange: tout être humain est à la fois une personne et une chose. Et réciproquement: tout bien est aussi une personne et une chose.

Par exemple, en tant que citoyen de mon État, je me considère comme une personne investie de droits, dont le droit de propriété sur des objets légitimement acquis, par exemple une maison ou un terrain. Mais ces objets sont aussi des personnes, des personnes morales qui engendrent la réciprocité, et dans la réciprocité, des obligations. Cette maison ou ces terres ont une continuité dans le temps qui va au-delà de la contingence de celui qui est actuellement leur maître. C'est pourquoi dans les maisons paysannes (surtout dans le nord de l'Espagne), comme dans les fiefs nobles, l'héritage a son propre nom - différent de celui de son propriétaire, car il le transcende - et même ses propres règles de transmission, qui impliquent et dépassent celles du propriétaire actuel de l'héritage. Le manoir traditionnel asturien, par exemple, et l'ensemble du système de la propriété qu'il entraîne, présentent des parallèles notables avec la vie d'un royaume et d'un fief. Le concept de propriété patrimoniale à l'époque précapitaliste illustre la théorie de Müller. Le ménage traditionnel était une personne morale.

De même, l'être humain, en plus d'être une personne, sera simultanément considéré comme une chose, ce qui implique des liens de dépendance, d'obligation, d'accomplissement réciproque (liens qui sont dans le tout social). Toute la distinction entre la personne et la chose, romaniste ou kantienne, est également présente dans la philosophie marxiste.

La préoccupation de Marx pour l'aliénation, lorsqu'elle est interprétée comme une réification (comme la conversion de l'homme en une chose), est un produit du capitalisme même qui est critiqué. Le travailleur, étant obligé de vendre - pour des unités de temps - sa force de travail, et n'étant pas le possesseur du produit qui sort de ses mains, puisqu'il n'est pas le propriétaire des moyens de production ni de la richesse (de la valeur) produite pendant ces intervalles de temps déjà acquis par le patron, est aliéné.

Les personnes, lorsqu'elles sont vendues comme des marchandises (en tant que source de force de travail) deviennent des choses. À la limite, chaque citoyen appartient au Tout, car tout un réseau de liens et de dépendances se concentre en lui. Müller dit: "tous les individus de l'État, tant les personnes que les choses, ont un double caractère: le réel ou privé, et le personnel ou civil" (10). Le libéralisme et le mode de production capitaliste nous ont apporté une inflation de l'aspect privé des personnes et des choses. Le bourgeois en tant que citoyen privé (ou particulier), l'entreprise en tant qu'entité privée, absolument détachée de l'État sauf dans la relation commerciale la plus élémentaire: payer des impôts (sous forme d'achat obligatoire) en échange de services rendus. D'autre part, elle prend la chose privée, comme un objet à l'usage et à la jouissance exclusifs du citoyen privé, détaché de l'ensemble du réseau qui le constitue et l'entoure. Contrairement à la propriété privée absolue, ancrée dans le droit romain, la propriété des entreprises est ici mise en avant:

"La propriété corporative ou la propriété commune des coetáneos en cohabitation, et la propriété familiale ou la propriété commune de plusieurs générations successives - ou coterráneos - constitueraient la véritable pierre de touche d'une véritable union politique, car lorsque l'extinction de toute propriété corporative et familiale est érigée en principe, elle ne prouve rien d'autre, [...] que le fait que les individus ne peuvent rien posséder en commun les uns avec les autres, et que, par conséquent, ils sont dépourvus de la première qualité de citoyen". Car l'État ou la totalité civile est en même temps, [...] propriété corporative et familiale; le vrai citoyen doit penser sans cesse qu'il n'est qu'un usufruitier passager, c'est-à-dire un membre de la grande famille et un participant de la grande communauté, c'est-à-dire un membre corporatif" (11).

L'économie communautaire

À l'époque moderne, avec le triomphe de l'esprit bourgeois sur l'esprit corporatif, toute une "doctrine de la décomposition, de la dissolution et du démembrement graduels et radicaux de l'État et de toute vie publique" (12) a été élaborée. En réalité, c'est une série de graves transformations spirituelles - religieuses, métaphysiques, juridiques - qui ont rendu possible l'invention de l'économie politique, en tant que connaissance exigée par les conditions mêmes du mode de production capitaliste, ainsi que les techniques inhérentes de comptabilité, de prévision, etc. Les trois moments de cette transformation ont été:

"1), le concept du droit privé romain et de la propriété privée; 2), le concept de l'utilité privée, du simple revenu, de la distribution absolue du revenu net et de la conversion de toute occupation de la vie en activité privée, et le culte subséquent de la paix absolue et mortelle ; enfin, 3), par le concept, répandu surtout en Allemagne, grâce à la Réforme et à ses dérivations, d'une religion privée, et donc d'une particularisation de tous les sentiments de la vie" (13).

Les pays qui n'ont pas participé à la Réforme, l'Europe catholique, auraient conservé un sens plus aigu du corporatisme, selon l'évaluation de Müller. Mais peut-être l'universalisme de l'Église était-il aussi un frein au processus national. Une communauté universelle, comme l'est fondamentalement l'Église (c'est-à-dire la "catholicité"), présuppose l'opposition à tout particularisme, la négation de toute séparation. Et notre penseur considère, néanmoins, que la différence fait partie de la vie. Elle fait partie de la vie humaine. La différence entre les peuples et les traditions, la différence entre les hommes et les femmes, la différence entre les vieux et les jeunes. L'existence des différences permet à l'homme de relever des défis, de surmonter tout nivellement, toute homogénéité et, à la limite, toute mort.

"L'inégalité entre la vieillesse et la jeunesse est une inégalité dans le temps ou entre semblables: les inégalités n'ont pas d'autre raison d'être sur terre que pour l'homme de les harmoniser de manière à la fois naturelle et belle, comme une dissonance qu'il lui appartient d'harmoniser. La nature place constamment des choses inégales à la portée des hommes, de sorte qu'ils ont un travail infini à faire pour les égaliser, et toute la vie de l'homme véritable ne consiste en rien d'autre qu'à égaliser l'inégal et à unir le séparé. C'est pourquoi l'inégalité entre les âges incite sans cesse l'homme à se faire le médiateur des différentes époques et des différentes exigences du temps; elle existe en raison de cette inéluctable alliance des générations ou des concitoyens qui est nécessaire à toute vie politique" (14).

La totalité sociale est un corps peuplé d'inégalités. Toute homogénéité recherchée tend à dégrader les parties les plus développées et les plus sublimes de l'organisme. Le Tout social est une alliance de concitoyens et de pairs: cette alliance inclut la diversité qui compose un État de différentes manières, à savoir par l'âge, le sexe, la profession ou le statut. Même les morts, les "pères", dans la vision müllerienne, sont des membres du Tout et leur héritage et leur voix méritent plus que le respect et l'hommage. Les ancêtres font partie de la société et leur force fait partie de l'héritage. Les ancêtres sont dans l'héritage avec lequel nous, les vivants, devons maintenant mettre en mouvement la force nationale. Et nous ne devons jamais oublier que nous serons un jour les ancêtres des générations à venir.

Ce concept de force nationale doit être repensé. Le Tout social n'est pas une machine qui attend qu'un stimulus externe la mette en marche. Le Tout, l'État, est plutôt un organisme doté de forces propres. Il est producteur et, d'une certaine manière, on peut dire qu'il est producteur de la production elle-même.

Maintenant, qu'est-ce qu'il faut produire ?

"Produire n'est rien d'autre que de faire sortir un troisième élément de deux autres, de faire la médiation entre deux choses antagonistes et de les forcer à produire une troisième de leur lutte. L'homme emploie ses forces corporelles dans une lutte avec quelque matière brute, lutte conditionnée par les lois de ses forces et par la nature et les propriétés de cette matière, et qu'il dirige lui-même avec sagacité, et d'où naît ou est produit un troisième élément, que nous appelons produit" (p. 237) (15).

Ici encore, comme chez Hegel, nous trouvons l'importante catégorie de la médiation. Le "métabolisme entre l'homme et la nature", dont parlait Marx pour désigner le processus de Production, est quelque chose de plus qu'un échange bilatéral, certes. Il s'agit d'un processus dialectique dans lequel entrent en jeu les matières premières, les outils, les forces corporelles et spirituelles de l'homme, etc. Depuis l'agriculture, où l'on peut attribuer à la nature un degré maximal de puissance, jusqu'à l'industrie et aux autres travaux urbains, nous voyons omniprésente l'existence en action d'une force vitale de l'homme, véritable principe productif qui ne peut être compris sans tenir compte du Tout social dont il est issu. L'homme, en tant qu'être social, est quelque chose de plus, et de beaucoup plus important, qu'un simple quantum de la somme globale d'un Tout social. La production nationale n'est pas représentée par la somme des productions individuelles, selon Müller. Une fois de plus, on retrouve la grande vérité de la philosophie germanique: le Tout est quelque chose de plus et de différent de la somme de ses parties. La politique elle-même, l'existence même de l'État, est quelque chose qui peut être clarifié à travers le prisme économique de la production.

La mission de l'homme d'État "...sera de produire l'état. Sa matière n'est autre qu'un peuple composé d'individus plus ou moins égoïstes; ses outils sont les lois, la police, les fonctionnaires de toutes sortes, et surtout, le besoin même de ce peuple d'union sociale et de paix. L'État ne consiste ni dans ces outils (comme le croient les praticiens), ni dans la matière seule, dans le peuple (comme le supposent les théoriciens, les jusnaturalistes et les physiocrates, en faisant du peuple lui-même la finalité de l'État)" (16).

Déterminisme technologique, marxisme, économie bourgeoise ou libérale... toutes ces approches ont mis en évidence les aspects instrumentaux de la vie politique, et les prennent comme moteur. Les théories romantiques, pour leur part, ont placé le peuple au centre de tous les protagonismes de la vie historique et sociale. Mais entre la vie pacifique (toujours exceptionnelle entre deux périodes de guerre) et laborieuse du Peuple, entre l'action de l'Homme contre la Terre (que Müller appelle une lutte), l'État se dresse. L'État en tant que tierce partie est mis en avant dans la guerre: dans la guerre extérieure, lorsque la patrie est menacée ou a besoin d'espace, et dans la guerre intérieure, lorsque les dissensions sociales dépassent les voies normales et légales. L'État se présente alors avec toutes ses caractéristiques ostensibles comme une force et comme un monopole de la violence. Et la force étant ce qu'elle est, elle se présente parfois absolument comme une force brute. Mais l'État, en temps de guerre comme en temps de paix, dans l'effort humain comme dans son rapport aux forces de la nature, est toujours présenté comme l'instance médiatrice. Entre l'égoïsme de chaque individu et la dépendance universelle de chaque individu envers tous les autres, l'État produit les liens et scelle la médiation entre égoïsme et solidarité, médiation qui façonne la vie civilisée.

5. L'oubli et la condamnation de Müller.

La lutte des classes au 21ème siècle

Un lecteur intelligent sait que les condamnations rétroactives sont intellectuellement stériles. Il est aussi absurde de prétendre que Müller est le précédent coupable du Troisième Reich que Marx l'était du goulag et du stalinisme.

En réalité, Müller a été ignoré. Pour le développement des puissances capitalistes, la conception mécaniste de l'économie politique était utile et même nécessaire. Le capitalisme a toujours libéré les forces productives en même temps qu'une théorie individualiste de l'être humain. La société dans son ensemble, comprise comme un gigantesque système mécanique de production, nécessitait des individus formellement considérés comme des îles et des atomes. Le droit romain garantissait le concept absolutiste de la propriété. La propriété des personnes (esclavage) est devenue la propriété de la force de travail des personnes, tout comme la propriété (partagée et usufruitière) de la terre est devenue la propriété absolue de la terre. Le socialisme, qui naîtra plus tard, oppose unilatéralement à la conception romaniste de la propriété (défendue de manière intéressée par la bourgeoisie libérale) une contre-figuration de celle-ci: la propriété sociale des moyens de production, qui implique leur collectivisation: ce qui appartenait à un seul appartient désormais à tous. Mais en substance, le même concept absolutiste de la propriété est maintenu. Le fait que la propriété des biens soit fondamentalement transférée du citoyen privé à l'État n'empêche pas que le libéralisme et le socialisme sont deux idéologies très proches, qui reposent sur le même mécanicisme et le même absolutisme. La théorie du pacte social, en tant qu'acte unique impliquant une relation univoque entre les citoyens et la machine étatique, est congruente avec la même univocité des relations entre l'individu et la propriété.

La vie économique, comme tous les processus de la vie sociale, est un grand ensemble de réciprocités, de contrats sans cesse renouvelés. La volonté des parties de se conformer à ce régime contractuel multiple, leur désir de vivre et de satisfaire leurs besoins, qui sont à la fois matériels et spirituels, définissent l'ensemble d'une économie biologique. L'économie organique müllerienne signifie la subordination de la science économique, et de l'un de ses concepts (par exemple le marché) au Tout social. L'économie doit être subordonnée à la politique. La vie de l'État sera comprise, contrairement à la façon dont les libéraux et les économistes bourgeois la conçoivent, comme une subordination de l'intérêt individuel hédoniste, utilitaire, à l'intérêt ou aux fins générales. Le bien commun, la justice sociale ou toute autre idée qui incarne la finalité de l'État, doit organiquement canaliser les fins particulières, mais le social est toujours une Totalité qui va au-delà de la somme des réalisations particulières.

L'économie biologique apparaît comme une critique pure et simple du libéralisme. Mais non pas parce qu'il prêche un totalitarisme collectiviste, c'est-à-dire un Tout dirigiste et planificateur qui étouffe les initiatives des individus et des entreprises. Au contraire, la sève vivifiante de la philosophie libérale est à puiser dans le devoir de respecter et d'encourager ces initiatives individuelles, mais dûment subordonnées dans une hiérarchie où l'intérêt social et national est primordial.

Le romantisme d'Adam Müller est très éloigné de la prédication rousseauiste d'un retour à la Nature, d'un individualisme rebelle et destructeur, de toute propension anarchiste ou utopique, attitudes que l'on retrouve également à nu chez les premiers romantiques. Au contraire, c'est l'histoire (et en son sein, la nostalgie du Moyen Âge) qui est la source d'inspiration pour récupérer tout ce que nous avons perdu avec les Lumières et les guillotines depuis 1789. Mais le romantisme müllerien n'est pas simplement une pensée contre-révolutionnaire, qui dénonce et survole la Révolution française comme la source de nombreuses erreurs. C'est une dénonciation de la modernité. Déjà à la Renaissance, le cours de l'Europe était déformé:

"Je n'ai pas besoin d'insister sur la grande partie qui correspond à l'énorme augmentation du marché européen à la fin du XVe et au début du XVIe siècle, et à la découverte des antiquités grecques et romaines, et celle des deux Indes, celle qui correspond à l'augmentation des signes du capital physique représenté par les métaux précieux, d'abord dans la désintégration du capital physique et spirituel, et dans les temps qui suivent, dans la suprématie que le capital physique s'arroge sur la vie civile, dans le caractère manufacturier, monétaire-capitaliste, qui réduit tout travail à la catégorie de fonction mécanique ; dans l'esprit de démembrement, qui considère la propriété de la terre comme un simple capital et tente de la diviser comme le capital la divise, alors que le travail du sol ne permet pas la division ordinaire du travail ni la progression ascendante du profit ; je n'ai pas besoin non plus d'insister sur le rôle que toutes ces circonstances jouent dans l'esprit conceptualiste qui s'empare de toutes les sciences et décompose le magnifique empire universel des idées en une foule de petites sciences utiles et de petits capitaux de connaissance rentables" (17).

Le clergé médiéval était chargé d'assurer les fonctions du capital à une époque où le capital physique et le capital spirituel n'étaient pas encore séparés.

Après les changements de la Renaissance, les scissions de la vie européenne n'ont pas cessé, et sont allées jusqu'au déracinement. La science elle-même (le capital spirituel, selon Müller) est victime de la spécialisation et de la mesquinerie. L'appât du gain, la méconnaissance des limites de la nature, s'étend à l'économie agricole elle-même, ce qui provoquera une catastrophe.

Le fait que l'économie et la politique prennent des éléments de ce fondement romantique, et de ce romantisme organiciste et historiciste en particulier, n'invalide pas en soi le projet même de l'action au présent et au futur. Ce sont les éléments symboliques de ce romantisme (plutôt que les éléments nostalgiques ou simplement réactionnaires) qui doivent être récupérés. Le romantisme était une tentative de surmonter les divisions, le déracinement (18).

Le romantisme et l'économie organique de Müller sont des éléments importants d'une vision nationaliste de la totalité sociale. Il est intéressant de noter que, en ces temps d'exaltation du cosmopolitisme et du multiculturalisme, en réalité une transcription de l'économie mondiale et de l'action destructrice des entreprises transnationales, Müller a fini par revenir à certains présupposés de l'État commercial fermé, œuvre du grand philosophe idéaliste Fichte, qui était aussi un précurseur du nationalisme germanique et que Müller a tant critiqué à ses débuts. La critique par Fichte du libéralisme d'Adam Smith, sa défense de l'autarcie, le caractère national de l'économie subordonnée à la politique (comme partie du tout) sont des positions que Müller finira par adopter.