mercredi, 25 août 2021

L'Occident et l'histoire universelle : pour une critique de l'universalisme abstrait

L'Occident et l'histoire universelle : pour une critique de l'universalisme abstrait

par Vincenzo Costa

Source : Vincenzo Costa & https://www.ariannaeditrice.it/articoli/l-occidente-e-la-storia-universale-per-una-critica-dell-universalismo-astratto

"Le libéralisme n'est pas un terrain de rencontre possible pour toutes les cultures, il est l'expression politique d'un certain ensemble de cultures et semble être complètement incompatible avec d'autres ensembles". C'est ce qu'écrivait Charles Taylor, offrant une leçon déjà oubliée, et sur laquelle il convient de réfléchir pour comprendre ce qui se passe actuellement.

1. Valeurs et pouvoir : hypocrisie et complicité

La conquête et l'extermination des indigènes américains après la découverte de l'Amérique ont été justifiées par les Espagnols sur la base de valeurs, de vraies valeurs, comme un acte d'humanité, pour éliminer ces cultures inhumaines, ces coutumes aberrantes. Une tâche de civilisation.

L'extermination des Amérindiens en Amérique du Nord a été justifiée par les mêmes motifs: sauvages, égorgeurs, incapables de respecter les femmes et les enfants.

L'impérialisme et le colonialisme ont toujours été justifiés sur la base de valeurs, d'une mission prétendument civilisatrice, pour apporter aide et réconfort aux faibles et aux opprimés.

Puis vint une critique démystificatrice du colonialisme, qui montrait que derrière les valeurs se cachaient des intérêts féroces, qu'il y avait une lutte entre puissances impérialistes, une lutte géopolitique. Aucune trace de cette prise de conscience ne subsiste aujourd'hui dans la culture progressiste: tout a été effacé d'un coup de balai.

L'anéantissement est toujours le même: les valeurs universelles, qui bien sûr sont si peu universelles qu'elles varient : les valeurs universelles et absolues qui ont justifié l'extermination des Indiens ne sont pas celles qui ont justifié le colonialisme et celles qui justifient la propagande de guerre aujourd'hui envers l'Afghanistan et, en réalité, envers la Chine et envers 5 autres milliards de personnes qui ne sont pas tout à fait disposées à considérer les valeurs de l'Occident comme universelles.

Après tout, les valeurs ne sont jamais évoquées que lorsque cela convient : contre l'Afghanistan, contre la Chine, contre la Russie. En Arabie saoudite, cependant, on assiste à une nouvelle renaissance. Les valeurs montrent la dent d'or, elles sont guidées par les dollars. Ils deviennent non négociables en fonction du marché et des intérêts. Les valeurs sont un fonds de commerce à enrôler dans la grande entreprise libérale-progressiste, qui promet des récompenses à tous ses propagateurs.

2. Contre les talibans ou contre le peuple afghan ?

Dans cette nouvelle campagne de propagande de guerre, prélude à une campagne globale qui finira par impliquer la Chine et la Russie et nous conduira à nous casser les dents, une chose est mise en avant: il faut être du côté du peuple afghan. Et j'aime ça, j'aime beaucoup ça, ça fait partie de ma culture, qui n'est pas universelle et je ne prétends pas qu'elle le soit, mais c'est ma culture: être du côté du peuple.

Mais ce que veut le peuple afghan est précisément ce qui n'est pas clair, et de nombreux analystes, les plus sérieux (pas Botteri ou Saviano) indiquent que les talibans bénéficient du soutien d'une énorme partie du peuple afghan. Je ne sais pas, je ne sais pas comment les choses sont réellement, mais au moins certaines questions devraient être posées :

a) La majorité du peuple afghan se sent-elle opprimée par les talibans ou par les Occidentaux ?

b) Perçoivent-ils les talibans ou l'Occident comme une force d'occupation ?

c) Considèrent-ils la démocratie occidentale comme une force permettant d'organiser le consensus ou ont-ils d'autres moyens d'organiser le consensus ?

d) Perçoivent-ils les valeurs occidentales comme émancipatrices ou comme oppressives et étrangères ?

e) Les femmes afghanes, ou la majorité d'entre elles, celles qui vivent en dehors des grandes villes, désirent-elles des droits occidentaux ? Leur a-t-on demandé ce qu'elles désirent, ce qu'elles considèrent comme une vie digne et souhaitable pour elles ?

f) N'est-il pas vrai qu'en donnant la parole à certaines femmes, nous la retirons à beaucoup, beaucoup trop d'autres femmes ? Il est certain que de très nombreuses femmes ressentent les actions des talibans comme une oppression et une mutilation de leurs droits. Mais le conflit ne devient-il pas alors entre ces femmes et d'autres femmes ? Et pourquoi ces derniers n'ont-ils pas voix au chapitre dans nos journaux ?

g) S'agit-il d'imposer à ces femmes des valeurs occidentales, s'il y en a ? Pour les "rééduquer" ? Botteri est-il le modèle universel de la femme ?

Mais surtout : un régime peut-il tenir debout s'il a l'hostilité de la grande majorité de la population ?

3. L'Occident est-il la Raison qui se déploie dans le monde ?

Il fut un temps où l'Occident s'interprétait comme un point avancé, un leader, un modèle pour toute l'humanité. Il s'est interprété comme l'incarnation de la Raison universelle. Une revendication exorbitante: il avait choisi un lieu particulier pour se manifester : l'Occident. La Raison absolue, avec un rugissement assourdissant, choisissait un coin particulier de la terre pour s'y installer. D'où sa fonction légitime de guide, sa responsabilité de "racheter" les autres peuples de leurs erreurs, de leurs superstitions. Les peuples non occidentaux sont devenus de temps en temps des homoncules, des sauvages, des dégénérés, en tout cas placés à un niveau intermédiaire entre l'animal et l'homme, qui était évidemment l'homme rationnel de l'Occident.

Ce modèle (massivement présent chez Hegel, dans le positivisme, dans la théorie des valeurs, dans le néo-kantianisme) a été démoli au cours du 20ème siècle d'un point de vue théorique. Leví-Strauss, parmi beaucoup d'autres, a montré qu'il n'y a pas LE récit, mais des récits, qu'il n'y a pas une direction unitaire, un telos auquel toutes les cultures doivent adhérer, mais un ensemble de récits, chacun avec son propre dynamisme, son propre schéma évolutif. Les autres cultures ne sont pas des cultures en retard, ce n'est pas le "Moyen Âge" (comme on l'a encore dit, avec un peu d'ignorance massive), ce n'est pas un arrêt du développement : c'est un processus de développement différent, avec son propre dynamisme, que nous devons comprendre si nous voulons dialoguer avec elles.

Et pour ce faire, nous devons abandonner l'idée que toutes les autres cultures n'ont qu'à adopter nos valeurs, abandonner les leurs et devenir occidentales.

Ce qui se passe aujourd'hui, c'est la reproposition, naïve et sans cohérence théorique, de l'ancien modèle téléologique: nous avons les vraies valeurs universelles, et nous les offrons généreusement aux autres (et certains disent même avec des bombardements), qui doivent les accepter avec gratitude. Ces valeurs sont les valeurs libérales, tout le monde doit devenir libéral, et celui qui n'aime pas les valeurs libérales est arriéré, loin du but ultime.

C'est le retour d'un arsenal théorique que beaucoup d'entre nous croyaient définitivement archivé, et d'autres pensées apparaissaient déjà, la nécessité de regarder, comme l'a dit Patocka, l'après-Europe. Mais non, il faut compter avec cette gigantesque régression culturelle qu'est la culture libérale-progressiste, avec la re-proposition de sa mythologie, son incompréhension de l'histoire. La nouvelle mythologie est celle des valeurs universelles : chaque culture a ses mythes, ses autels, et notre époque a cette mythologie, ses autels et ses prêtres.

Mais c'est une mythologie qui ne nous permet pas de comprendre ce qui se passe. Il s'agit d'une simple couverture idéologique qui masque le dynamisme de la réalité et produit des actions folles et inutiles, destinées à ne produire que du sang et des morts inutiles.

4. Il existe un noyau philosophique, qui revient aujourd'hui avec force sur le devant de la scène : les valeurs occidentales sont des valeurs universelles. Cette affirmation est-elle légitime ? D'où tire-t-elle sa légitimité ?

En fait, les valeurs universelles de l'Occident ne sont pas seulement relativement mais extrêmement récentes. Jusqu'à il y a quelques années, ils n'étaient même pas des valeurs en Occident. Les valeurs universelles sont donc celles qui, MAINTENANT, au cours de ces mêmes années, se sont imposées comme des valeurs pour nous. Qui, je tiens à le préciser, sont aussi mes valeurs, des valeurs que je défends, dans lesquelles je me reconnais. Mais il faudrait que je sois abandonné par tous les dieux pour penser qu'ils sont universels. Ils ne sont pas universels pour une raison simple : ils ne sont pas universels pour quelque cinq milliards de personnes.

5. Faut-il viser une européanisation du monde ?

La seule façon de sauver l'universalité des valeurs occidentales, étant donné qu'elles sont si récentes, est de présupposer une téléologie de l'histoire. Et en fait, c'est cette approche qui, de manière obscure, sous-tend la façon dont les événements contemporains sont interprétés et aussi les actions qui se sont terminées de manière si désastreuse : ces valeurs sont si belles qu'elles ne peuvent qu'être accueillies chaleureusement par d'autres peuples, elles peuvent être exportées, il suffit de détruire les égorgeurs et les obscurantistes.

Une idée qui était déjà derrière la tentative d'occidentalisation en Iran, dont on sait comment elle s'est terminée, et maintenant en Afghanistan, et que nous verrons bientôt en Libye, en Irak, etc.

Une revendication énorme : l'Occident pense à l'histoire universelle comme à une sorte d'occidentalisation de toute l'humanité. Les autres peuples ont tendance à s'occidentaliser, tandis que nous, si nous sommes conscients de nous-mêmes, ne souhaitons pas devenir des Indiens. L'histoire universelle signifie que d'autres peuples adoptent la culture et les valeurs occidentales, entrent dans l'histoire universelle. Un point caractérise cette idée : l'Occident est le dépositaire des valeurs universelles. L'Occident, cette culture particulière, c'est l'universalité.

Ce modèle ne peut que produire une série généralisée de conflits armés et violents : ce n'est pas un mode de pensée à la hauteur de la réalité historique.

Cette pensée est la pensée talibane de l'Occident. Cela nous mettra en conflit avec la Chine (encore une fois pour les droits universels), la Russie et l'Inde.

6. L'histoire universelle commence aujourd'hui

Ce qui se passe, avec le déclin économique et militaire de l'Occident, c'est une marginalisation progressive de l'Occident, qui cesse d'être à la pointe et devient une culture parmi d'autres. Ce qui s'achève, c'est l'idée que l'histoire universelle consiste en l'occidentalisation de l'ensemble de l'humanité, que le progrès est l'extermination des différences et des cultures non occidentales : celles-ci résistent. Parfois ils le font pacifiquement, au prix de sacrifices, comme en Nouvelle-Zélande, en Australie, parfois en cherchant leur propre voie, comme en Chine, parfois en réagissant violemment, comme dans le monde islamique.

Mais le message est clair :

Les peuples entrent dans l'histoire universelle avec leur identité, sans accepter l'effacement de leur différence.

L'histoire universelle qui ne fait que commencer est un jeu de contamination, de relations entre les différences, et non la réduction des différences à l'unité et au modèle occidental.

Pour commencer à y réfléchir, il faut se débarrasser de cette crampe intellectuelle qu'est l'idée de l'universalité des valeurs, cette folie qui nous conduit à considérer nos valeurs comme si elles étaient les valeurs universelles que tout le monde doit assumer. Chaque culture et chaque époque historique considère ses propres valeurs particulières comme si elles étaient les valeurs universelles, parce que dans un certain horizon historique certaines valeurs apparaissent évidentes, absolument évidentes.

Mais l'évidence aveugle, elle cache les processus de mise en évidence : quelque chose devient évident en supprimant les processus qui le font devenir évident. Les Talibans sont victimes de cet aveuglement, tout comme les libéraux le sont ici.

L'idée de valeurs universelles est une rechute dans le mythe, car le mythe est l'incapacité à se distancier de son propre point de vue, à saisir la différence entre notre représentation du monde et la vérité.

L'Occident à redécouvrir est - pour citer Husserl - l'Occident comme conscience de la différence entre son propre monde et la vérité, la conscience que la vérité est soustraite, et que c'est précisément parce qu'elle est soustraite qu'il y a une histoire. Lorsque cette conscience de la différence est perdue, il n'y a qu'une rechute dans le mythe : l'idée d'Europe est perdue.

16:09 Publié dans Actualité, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, occidentalisme, occidentisme, universalisme, valeurs universelles, philosophie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Le négationnisme géopolitique

Le négationnisme géopolitique

par Pierluigi Fagan

Source : Pierluigi Fagan & https://www.ariannaeditrice.it/articoli/negazionismo-geopolitico

Le déni est un mécanisme de défense psychique lorsqu'il faut à tout prix maintenir intacte la structure ou l'ordre psychique habituel, même au prix du déni de la réalité. C'est le mécanisme le plus insidieux pour tout effort d'adaptation nécessaire. Cela présuppose en effet l'examen objectif de la réalité afin de mettre ensuite en place les changements adaptatifs nécessaires. Plus ou moins, nous sommes tous affectés par une certaine forme de négationnisme. Sous des formes légères, c'est la simple défense contre un examen autocritique continu et épuisant de nos échecs quotidiens en matière d'adaptation. Mais il y a des cas et des moments où ce mécanisme se transforme en une véritable psychose.

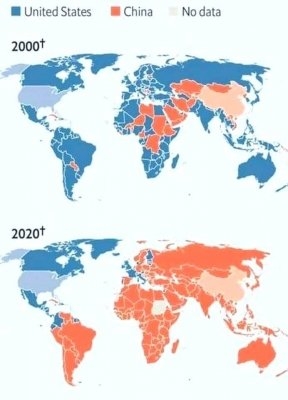

Cette carte circule sur Internet. Elle me parvient via Ignacio Ramonet qui est une source fiable (Le Monde Diplomatique) et qui cite The Economist comme première source. Pour chaque pays, il précise le premier partenaire commercial entre 2000 et 2020, il ne précise pas si "partenaire commercial" signifie importation ou exportation ou une moyenne des deux. Au premier coup d'œil, cependant, je pense qu'il donne une bonne image de l'évolution de l'état économique du monde au cours des vingt dernières années, sachant que les trente prochaines seront encore plus sévères pour l'hégémonie américaine et occidentale dominante depuis les XIXe et XXe siècles.

Compte tenu de ces informations, qui semblent provenir sans équivoque de la réalité, on peut se demander pourquoi de nombreux géopoliticiens occidentaux continuent de réfléchir au dilemme suivant : le siècle prochain sera-t-il encore américain et comment "isoler la Chine" ? S'il ne semble pas y avoir de dilemme parce que les faits disent que le 21ème siècle ne sera certainement pas américain et qu'il semble improbable d'isoler une puissance économique en pleine croissance avec une population de 1,4 milliard d'habitants qui vous a encerclé, pourquoi continuent-ils à proposer ce point ?

Et voilà le démenti. Tant qu'ils ne veulent pas réviser la structure intellectuelle de leurs croyances, ils continuent à raisonner comme si la réalité était ce qu'ils ont dans la tête et non ce qui est en dehors d'eux. Pour ne pas rendre explicite à leurs interlocuteurs l'état de la réalité, ils continuent comme si elle était négligeable et que l'imagination régnait à sa place.

Mais le problème ne concerne pas seulement les géopolitologues. Il est plus généralement occidental, ce déni au service d'une mentalité du vingtième siècle ou souvent même du dix-neuvième siècle qui ne veut pas subir de restructuration sérieuse. La mentalité mais aussi, évidemment, la forme sociale à laquelle elle correspond.

Ayant historiquement établi nos stratégies d'adaptation sur le pouvoir de l'autorité économique, basé sur le marché, qui a entraîné le politique, le militaire et le culturel, si nous devions prendre note que la primauté commerciale et productive, aujourd'hui et pour les prochaines décennies, appartient et appartiendra à d'autres, nous devrions conclure que nous serons subordonnés à d'autres leaderships que le nôtre qui a longtemps subordonné les autres. Une pure horreur.

Ce que nous ne voulons pas admettre, c'est que si nous continuons à garder intacte la structure de nos formes de vie associée telles que nous les avons héritées de l'histoire récente et moins récente, notre adaptation au nouveau monde sera très problématique.

Au contraire, nous voulons maintenir cette forme dans laquelle l'économique domine toutes les autres fonctions, même si c'est un jeu dans lequel nous ne sommes pas et ne serons plus les leaders incontestés. Mais quelqu'un va payer le prix de ce déni.

Le prix à payer sera l'aggravation du chômage et du sous-emploi, des inégalités, du désordre social et de la dépression, des conflits internes et externes, de la décadence culturelle, car même les intellectuels sont appelés à fournir des raisons de nier la réalité au lieu de promouvoir un nouvel élan de créativité et de replanification de nos sociétés.

Alors, que fait une puissance quand elle perd de la puissance ? Quel est son mantra ? "Nier, toujours nier même devant les preuves". Une fois que cette aliénation névrotique de la réalité est passée par la douane, le négationnisme va cascader en mille et une occasions car si le jeu social est de tricher, alors que celui qui triche le mieux et le plus gagne. Si la convention sociale supprime la réalité, alors pourquoi croire que les problèmes environnementaux, écologiques et climatiques existent réellement ? Ou les problèmes de coexistence avec d'autres cultures ? Ou les problèmes de coexistence avec des virus très répandus ?

Le monde est en train de changer profondément, mais quand on nous demandera pourquoi nous n'avons pas remarqué, où nous étions, pourquoi nous n'avons rien fait, nous dirons "Nous pensions que ce n'était pas vrai".

Nous entrerons dans l'histoire comme la génération qui pensait que la réalité était une fausse nouvelle.

15:37 Publié dans Actualité, Définitions | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : actualité, occidentalisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Les tribus arabes du Liban : un conflit sunnite-chiite parrainé par l'Arabie saoudite ?

Les tribus arabes du Liban : un conflit sunnite-chiite parrainé par l'Arabie saoudite?

Radwan Mortada

Ex: https://katehon.com/ru/article/arabskie-plemena-livana-razzhiganie-konflikta-sunnitov-i-shiitov-sponsiruemogo-saudovskoy

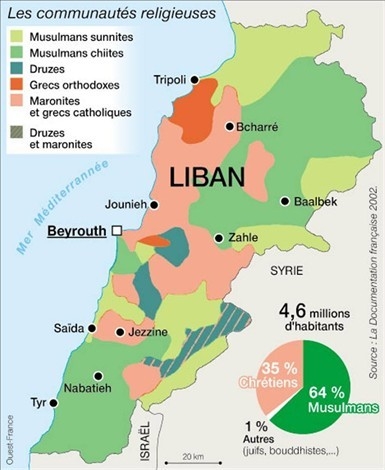

Les tribus arabes du Liban ont été naturalisées libanaises en raison des ambitions électorales de Rafik Hariri. Mais aujourd'hui, elles sont très nombreuses, veulent faire connaître leur présence et sont politiquement organisées dans tous les domaines. Après que l'attaque tribale sectaire de Halda a entraîné la mort de quatre Libanais ce mois-ci, la nation veut savoir quels sont leurs plans, et qui soutient ces tribus ?

Des dizaines de milliers de membres de tribus arabes ont obtenu la citoyenneté libanaise en 1994 grâce aux ambitions électorales du Premier ministre Rafik Hariri. Les Arabes - comme on les appelle affectueusement - représentent aujourd'hui plus d'un demi-million des cinq millions d'habitants du Liban. Le taux de natalité élevé des tribus a tellement modifié l'équilibre démographique des villages de la Bekaa qu'elles sont devenues un facteur décisif dans toute élection. Mais qui sont ces personnes, d'où viennent-elles et quelle est leur importance politique pour décider de l'avenir du Liban ?

Le 31 juillet, des membres de tribus arabes ont fait parler d'elles en tuant Ali Shibli (photos, ci-dessus), membre du Hezbollah, lors d'une réception de mariage, puis en tirant volontairement sur trois autres personnes lors de ses funérailles à Halda, provoquant presque une confrontation entre sunnites et chiites. Cela s'est produit dans le contexte d'une fuite libanaise d'un plan saoudien-américain secret visant à fomenter des affrontements entre sunnites et chiites afin de faire pression sur le Hezbollah.

Un an plus tôt, des Arabes de Halde avaient pris d'assaut le bureau de Shibli pour protester contre l'arrestation par les autorités libanaises du religieux extrémiste Omar Ghosn (photo, ci-dessus), un membre de la tribu qui avait ordonné le retrait des affiches de l'Achoura du domicile de Shibli et était fréquemment harcelé par les sectaires.

Dans la mêlée, un garçon de 15 ans, Hasan Ghosn, a été tué. Hasan était le frère d'Ahmad Ghosn, qui a tué Shibli lors de ce mariage fatidique un an plus tard et a ensuite été arrêté par l'armée libanaise pour son crime.

Mais à la suite de la "vengeance" tribale, trois personnes innocentes ont été tuées lors des funérailles de Shibli le jour suivant. Les renseignements fournis par les services de sécurité ont révélé que les victimes avaient des blessures à la tête et au cou, ce qui indique le travail de tireurs d'élite professionnels. Des inquiétudes sont alors apparues quant à la possibilité que des acteurs extérieurs tentent d'attiser les animosités sunnites-chiites dormantes. Le Hezbollah a donné un ultimatum à l'armée libanaise avec une liste de onze hommes à détenir pour leur implication dans l'attaque sanglante d'un cortège funéraire à Halda.

Contexte

Le 4 novembre 2017, lors d'un voyage surprise à Riyad, le Premier ministre libanais Saad Hariri est contraint par ses maîtres saoudiens à démissionner dans une déclaration télévisée enregistrée dans la capitale saoudienne. Les Saoudiens pensaient que les sunnites libanais soutiendraient cette initiative, étant donné l'influence religieuse, historique et financière de Riyad sur cette communauté au Liban. Ils ont fait un mauvais calcul. Les sunnites ont soutenu leur leader Saad Hariri, condamnant publiquement et en privé le traitement humiliant que lui a réservé Riyad.

L'ambassadeur d'Arabie saoudite à Beyrouth, Walid Bukhari, a commencé à passer une série d'appels téléphoniques pour tirer parti de ce qu'il avait fait ces derniers mois lors de ses voyages dans la Bekaa et dans le nord, où il a rencontré des tribus arabes. Frustré par la réaction de la rue sunnite à la défaite de Hariri, Bukhari a exhorté les tribus à se rendre à nouveau à l'ambassade saoudienne, cette fois pour "soutenir la position de l'Arabie saoudite".

La force des tribus réside à la fois dans leur nombre et dans leur cohésion tribale et religieuse, ce qui en fait une force politique avec laquelle il faut compter.

Néanmoins, jusqu'à récemment, les Saoudiens ont été lents à reconnaître la force représentative sunnite des tribus, du moins en termes de nombre. Riyadh al-Daher, connu sous le nom d'Abou Zaydan, membre clé de la tribu libanaise étroitement associée au "Courant du Futur" de Hariri, l'a bien exprimé :

"Nous avons passé 30 ans à essayer d'atteindre l'Arabie saoudite, qui est un centre spirituel et ancestral pour nous, pour dire à ses responsables qu'il y a des tribus au Liban qui vous ressemblent par leurs vêtements, leurs coutumes et même leur dialecte. Pourtant, notre nom a été mentionné par l'ambassadeur saoudien il y a seulement sept ou huit mois."

En fait, les Libanais ignorent également l'existence de ces tribus dans leur pays. Il y a quelques années, un homme portant des vêtements traditionnels arabes bruns, une coiffe rouge et un agal noir, est arrivé à la première session du Parlement convoquée après les élections. Les gardes parlementaires ont d'abord cru qu'il s'agissait de l'ambassadeur d'un certain émirat du golfe Persique et lui ont demandé de se rendre à l'endroit où étaient assis les émissaires étrangers officiels. Sa réponse les a surpris. "Je suis un membre d'une tribu arabe au parlement, pas un ambassadeur." L'homme en question était le député Muhammad Suleiman (Abu Abdallah), élu au parlement par les tribus arabes lors des élections libanaises.

Les Bédouins cherchent à exercer une influence politique

De l'errance et de l'élevage nomades, la vocation traditionnelle des tribus, aux sièges au parlement, cette trajectoire en dit long sur l'histoire des tribus arabes qui sont aujourd'hui présentes dans toutes les provinces du Liban. L'histoire commence lorsqu'on leur a accordé la citoyenneté uniquement à des fins électorales, en dépit de leur droit naturel à la citoyenneté. Plus tard, ils se sont opposés au parti qui les a naturalisés et ont exigé l'accès au pouvoir au Liban. Tout cela s'est produit dans le contexte d'une augmentation massive de leur nombre et du contrôle subséquent de la plupart des conseils municipaux et mukhtar dans leurs villages. Ce groupe démographique libanais, qui n'a été intégré dans le tissu politique du Liban que dans les années 1990, disposera désormais d'un nombre important de sièges au parlement en raison de son taux de natalité élevé.

La plupart des Libanais associent les "tribus arabes" aux États arabes du golfe Persique. Cependant, ils ignorent que ces tribus ont des racines historiques au Pays du Cèdre, qui remontent aux conquêtes islamiques et à la domination ottomane, il y a des centaines d'années.

Les tribus sont venues de différents pays arabes au Liban et ont établi leurs villages miniatures avec des tentes et des maisons couvertes de feutre qui sont devenues un marqueur de leur identité sociale. Bien que les tribus se soient installées au Liban, elles ont conservé leurs traditions et coutumes distinctives : l'une d'entre elles est le système judiciaire complet, qui consiste en des comités de conciliation arbitrés par un chef tribal qui assume le statut de juge.

L'autre est le dialecte bédouin qui unit les tribus du nord, du sud, de la Bekaa, des montagnes, de la côte et de la capitale. Ils s'y accrochent afin de maintenir leur identité commune dans un Liban multiculturel - même les membres qui sont nés et ont grandi ici. Mais le décret de naturalisation de Rafik Hariri n'incluait pas tous les membres de la société tribale. Selon les notables arabes, il y a deux raisons à cela : l'ignorance et la négligence générale des Libanais, qui a conduit beaucoup d'entre eux à supposer que les promesses de naturalisation ne seraient pas tenues. En conséquence, un grand nombre de Bédouins se sont retrouvés sans citoyenneté.

La naturalisation des membres des tribus a suscité l'ire de nombreux détracteurs, qui ont accusé Rafik Hariri d'utiliser les tribus pour soutenir le vote sunnite. D'autres critiques sont allés encore plus loin, accusant feu Hariri de chercher à élargir le fossé démographique entre musulmans et chrétiens.

Bien que la naturalisation ait donné à un certain nombre de leurs enfants la motivation de s'assimiler à la société libanaise par le biais du système éducatif, le nombre de personnes instruites dans les communautés bédouines ne dépasse pas 5%. Dans certaines régions, les communautés tribales ont été et continuent d'être privées des nécessités de base de la vie - absence d'infrastructures essentielles, accès à l'enseignement public ou privé, cliniques médicales et soins de santé.

Le manque de ces produits de première nécessité a clairement empêché les tribus de donner la priorité à l'éducation dès le début, d'autant plus que les Arabes étaient une communauté de travailleurs journaliers vivant d'un salaire de subsistance. Néanmoins, l'obtention de la citoyenneté libanaise a permis à nombre de leurs jeunes hommes d'accéder aux échelons de l'enseignement supérieur et à l'arène politique.

Les tribus arabes ont renforcé leur présence dans tout le Liban en nommant leurs membres dans d'innombrables conseils municipaux et conseils de mukhtar. Ils ont également exigé l'établissement sur leurs territoires de municipalités répondant aux critères nécessaires.

Ainsi, par exemple, la municipalité de Shehabiyet al-Fawr a été créée. Selon plusieurs membres éminents de la tribu, "les membres de la tribu s'efforcent encore aujourd'hui d'améliorer leur position dans de nombreux organes gouvernementaux", affirmant qu'"il existe de nombreux Arabes intellectuellement et politiquement compétents qui peuvent occuper n'importe quel poste". Ces personnalités se réfèrent à l'expérience passée, affirmant que "ceux qui ont pris des responsabilités ont réussi, et nous attendons toujours l'occasion d'en faire plus".

C'est le cas au niveau social. Cependant, au niveau politique, des personnalités parlent d'une conspiration contre eux pour les empêcher de s'unir. Ils estiment que les partis politiques libanais craignent que les Arabes puissants ne tentent de concentrer les efforts tribaux et les votes dans un bloc qui pourrait faire basculer les élections en faveur ou en défaveur d'un parti politique. Après tout, les partis eux-mêmes ont constaté l'influence des Arabes lors des élections au Liban, avec un taux de participation atteignant 95 %.

Le cheikh Jassem Askar, leader de la Fédération des tribus arabes du Liban, affirme que malgré la présence des tribus avant la création du Grand Liban, elles ont été marginalisées pendant plus d'un demi-siècle en raison de l'équilibre sectaire du pays. Il affirme également que certaines forces politiques ont tenté de cacher les tribus arabes dans les médias afin de diminuer leur poids et leur potentiel électoral.

Askar, qui se targue d'appartenir à la tribu Al Anzi, la même que celle du prince héritier saoudien Mohammad bin Salman, a déclaré :

"Dix ans après que la Fédération des tribus arabes du Liban a commencé ses efforts pour unifier les tribus, certaines forces politiques ont commencé à créer de nouvelles composantes sous des noms différents afin de provoquer la division selon la fameuse règle du diviser pour mieux régner. L'objectif est de renforcer la marginalisation de plus d'un demi-million de personnes."

Le chef tribal ajoute que "bien que la plupart des tribus croient en l'État, ses institutions, la coexistence et la modération, nous sommes exclus des quotas alors que les nôtres se voient refuser des emplois dans le gouvernement". Askar estime que cette marginalisation est une relique inutile du passé en raison du nombre croissant de membres des tribus et du changement général des sentiments électoraux depuis la naissance du mouvement de protestation au Liban le 17 octobre 2019.

15:17 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, levant, liban, proche-orient, politique internationale, tribus arabes du liban, sunnites, chiites, monde arabe, monde arabo-musulman |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Prof. Alberto Buela & Carlo Cambescia: confrontation sur lamétapolitique (août 2021)

Confrontation sur la métapolitique entre les Prof. Carlo Gambescia et Alberto Buela, août 2021

Cette confrontation commence par un de mes articles intitulé : I.- La métapolitique, après un quart de siècle, qui est suivie par les deux réponses de Carlo Gambescia. II.- Buela et le concept de dissidence et III.- La métapolitique du "canon" d'Alberto Buela. Il est suivi de ma réponse: IV.- Commentaire sur Carlo Gambescia et se termine par une synthèse du sociologue romain: V.- Une synthèse de la controverse sur la métapolitique.

I.- La métapolitique, après un quart de siècle par Alberto Buela

À la demande d'un ami qui fait également office de disciple, je vais donner un séminaire de huit classes sur la métapolitique et la dissidence comme méthode. Je vais le faire en étant guidé par la saine intention de faire connaître tout ce qui a été fait au cours des vingt-cinq dernières années.

Lorsque j'ai publié pour la première fois l'ouvrage Qu'est-ce que la métapolitique? en 1995, je n'aurais jamais pensé qu'il serait aussi largement diffusé qu'il l'a été. Il a été traduit en plusieurs langues et a été pris comme texte de base par les auteurs qui ont étudié le sujet.

J'y ai soutenu que trois courants principaux peuvent être distingués dans la métapolitique:

a) celui du traditionalisme philosophique, dirigé par Silvano Panuncio, qui soutient que la métapolitique est la métaphysique de la politique;

b) le courant analytique-herméneutique de Manfred Ridel, qui affirme que la métapolitique ne peut être faite sans la politique, et

c) le courant culturaliste d'Alain de Benoist, qui soutient la thèse que la métapolitique doit être faite sans se mêler de politique.

En ce presque quart de siècle, la discipline a beaucoup progressé. Après la saga de Silvano Panuncio, des œuvres importantes et des penseurs significatifs comme Aldo La Fata et Primo Siena sont apparus. Le premier, à notre demande, nous a aidé à obtenir le premier manuscrit sur la métapolitique : Metapolitica hoc est Tractatus de Repubblica, Philosophice considerata dont l'auteur était le moine cistercien Juan Caramuel y Lobkowitz (gravure, ci-contre), né à Madrid en 1606 et mort à Vigevano (Italie) en 1682, d'où le Fonds Caramuel dans cette ville de Lombardie. Le texte susmentionné est le premier connu à utiliser le terme métapolitique. Le texte a été écrit vers 1650 et se trouve dans les Archives historiques diocésaines de Vigevano. Le professeur La Fata est également le continuateur de la revue Metapolitica publiée à Rome.

En ce presque quart de siècle, la discipline a beaucoup progressé. Après la saga de Silvano Panuncio, des œuvres importantes et des penseurs significatifs comme Aldo La Fata et Primo Siena sont apparus. Le premier, à notre demande, nous a aidé à obtenir le premier manuscrit sur la métapolitique : Metapolitica hoc est Tractatus de Repubblica, Philosophice considerata dont l'auteur était le moine cistercien Juan Caramuel y Lobkowitz (gravure, ci-contre), né à Madrid en 1606 et mort à Vigevano (Italie) en 1682, d'où le Fonds Caramuel dans cette ville de Lombardie. Le texte susmentionné est le premier connu à utiliser le terme métapolitique. Le texte a été écrit vers 1650 et se trouve dans les Archives historiques diocésaines de Vigevano. Le professeur La Fata est également le continuateur de la revue Metapolitica publiée à Rome.

Quant au penseur italo-chilien Primo Siena, il a produit dans ces années-là un livre intitulé L'épée de Persée, dans lequel il soutient que l'une des tâches de la métapolitique est la critique et la démystification de la crypto-politique ou de la politique des loges.

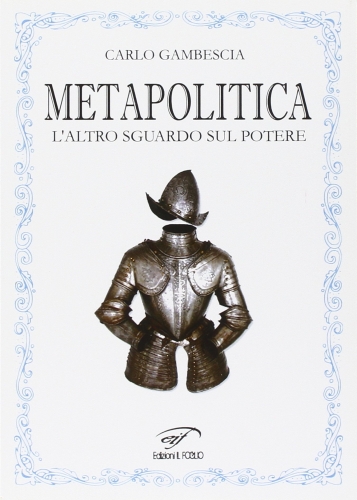

Au sein du courant herméneutique, le Belge Robert Steuckers, l'Espagnol Javier Esparza et l'Italien Carlo Gambescia se sont distingués au cours de ce quart de siècle comme partisans d'une métapolitique qui cherche une issue et un changement de politique. Steukers est un travailleur et un diffuseur culturel infatigable, et ses blogs Euro-Synergies et Synergon-Info (en néerlandais et en allemand) sont des exemples incontestables de son travail éclairé. Esparza est la tête la plus lucide de l'Espagne actuelle, et son ouvrage Curso general de disidencia (1997) conserve toute sa vigueur. Quant à Gambescia, avec son livre Metapolítica : otra visión sobre el poder (2007), il est devenu un auteur de référence.

Enfin, le courant culturaliste a produit d'innombrables penseurs et travaux sur la métapolitique. Les articles d'Alain de Benoist, Marco Tarchi, Alessandro Campi, Alexander Douguine, Paul Gottfried, Ernesto Araújo, etc. peuvent être consultés avec grand profit. Ce courant, certainement le plus productif, n'a pas publié de traité spécifique. Mais c'est celui qui a généré, à partir du marxisme, le plus grand nombre d'ouvrages. Ainsi, Alain Badiou dans son Abrégé de la métapolitique (2010) soutiendra que la métapolitique est un label pour les modes politiques qui cherchent à changer les pratiques politiques établies. Giacomo Marramao, pour sa part, affirmera que la métapolitique a l'exigence d'identifier la diversité idéologique dans le domaine de la politique mondiale, régionale et nationale, en essayant de convertir cette diversité en un concept de compréhension politique.

Du Mexique, la revue sociale-démocrate Metapolítica, dirigée par le professeur César Cansino, est apparue dans une perspective universitaire, dans le but de "restructurer la face visible du public", selon A. Badiou. C'est là que j'ai publié dans le numéro 6 de 1998, Qu'est-ce que la métapolitique ?

En 2007, le professeur Carlo Gambescia observait à juste titre au début de son livre: "La metapolitica non e una disciplina accademica. Per quanto ne sappiamo, non esistono, almeno in Italia, cattedre di metapolitica" (= "La métapolitique n'est pas une discipline académique. Pour autant que nous le sachions, il n'existe pas, du moins en Italie, de chaires de métapolitique"). Sans aucun doute, son domaine d'étude est la science politique. Mais quatorze ans ont passé et nous voyons comment, à l'université de Navarre, des cours de métapolitique ont commencé à être dispensés afin de montrer que tant la nouvelle gauche que la nouvelle droite partagent une préoccupation pour la métapolitique. En même temps, il est indiqué que les deux branches de la métapolitique sont de démystifier les hypothèses politiques et de construire des communautés.

Parmi les universités ibéro-américaines, la seule expérience est celle que nous avons eu l'occasion de mener à l'Université de Feira de Santana (Brésil, 2013) sous la direction du philosophe Nilo Reis. Il serait souhaitable que nos universités imitent cet exemple, pour une meilleure compréhension et un approfondissement de la discipline.

Une rareté académique vient d'être publiée en Colombie: Martin Heidegger. Metapolítica : Cuadernos negros (1931-1938), Ed. Aula Humanidades, Colombie, 2019.

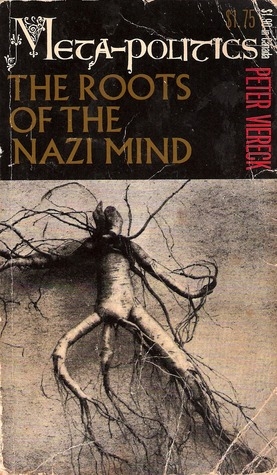

Le côté négatif de la métapolitique est apparu lorsque le terme a commencé à être utilisé uniquement comme une étiquette. Ainsi, le livre de Peter Viereck intitulé Metapolitics : the roots of the Nazi mind, écrit en 1941, a été réédité en 2008, un véritable non-sens dans l'utilisation du terme. Dans la même veine, nous pouvons caractériser le livre de Daniel Estulin, Metapolitics : Global Transformation and the War of Powers (2020), qui confond géostratégie et métapolitique. Et aussi Metapolitis : Public Enemy, Power and Civil Death in the Republican Tradition (2018) de Juan Acerbi, qui n'a rien à voir avec la métapolitique. De nombreux autres ouvrages sont également parus qui utilisent le terme comme une simple étiquette. Cela déroute le lecteur non averti, qui finit par être pris pour une bourrique. En réalité, ce que ces auteurs font, c'est mentir avec le titre, pensant que cela peut leur donner une plus grande diffusion ou un plus grand prestige. Je ne sais pas, mais mentir dans le titre d'un livre est une scélératesse exécrable, puisque sa fonction n'est autre que de tromper.

Le côté négatif de la métapolitique est apparu lorsque le terme a commencé à être utilisé uniquement comme une étiquette. Ainsi, le livre de Peter Viereck intitulé Metapolitics : the roots of the Nazi mind, écrit en 1941, a été réédité en 2008, un véritable non-sens dans l'utilisation du terme. Dans la même veine, nous pouvons caractériser le livre de Daniel Estulin, Metapolitics : Global Transformation and the War of Powers (2020), qui confond géostratégie et métapolitique. Et aussi Metapolitis : Public Enemy, Power and Civil Death in the Republican Tradition (2018) de Juan Acerbi, qui n'a rien à voir avec la métapolitique. De nombreux autres ouvrages sont également parus qui utilisent le terme comme une simple étiquette. Cela déroute le lecteur non averti, qui finit par être pris pour une bourrique. En réalité, ce que ces auteurs font, c'est mentir avec le titre, pensant que cela peut leur donner une plus grande diffusion ou un plus grand prestige. Je ne sais pas, mais mentir dans le titre d'un livre est une scélératesse exécrable, puisque sa fonction n'est autre que de tromper.

Aujourd'hui, la métapolitique en tant que multidiscipline ouvre un monde de significations qui ne peut être confiné à une seule formule, même si pour nous la meilleure reste : l'étude des grandes catégories qui conditionnent l'action politique.

La meilleure façon d'accéder à cette tâche est l'exercice de la dissidence, qui n'est rien d'autre que la capacité méthodologique et existentielle de proposer un autre sens à ce qui est donné et accepté par le statu quo régnant. Comme l'a dit un jour le président tchèque Valclav Havel: "Le dissident n'aspire pas à des postes officiels et ne cherche pas à obtenir des voix. Il ne cherche pas à plaire au public, il ne peut offrir que sa peau".

La dissidence en tant que méthode n'est pas autorisée aux observateurs du monde et de ses problèmes, mais à ceux qui sont engagés dans le monde et ses problèmes. La dissidence, comme accès le plus authentique à la métapolitique, contient une dimension existentielle irréductible au livre, car elle exige l'action. Mais quelle action ? Action sur la politique et non sur le politique. Cette dernière est réservée à la philosophie politique telle qu'elle a été historiquement.

Cette distinction, devenue classique, a été énoncée à l'époque moderne par Carl Schmitt, Julien Freund et Cornelius Castoriadis: les Grecs ont inventé la politique comme organisation du politique. Dans la mesure où le politique (le pouvoir) est possédé ou non... "Le politique dit qui fait la loi, et cela est nécessairement antérieur à toute loi (politique). La politique doit être au service du politique. "Si le politique (un projet national) disparaît et est remplacé par l'économique, comme cela tend à se produire aujourd'hui, la souveraineté collective s'éteint", affirme magistralement Javier Esparza.

La politique réside dans le pouvoir, qui s'exprime par la "décision" et repose sur l'autorité. La politique est une pratique, c'est un art d'exécution, comme disait Perón.

La métapolitique s'intéresse fondamentalement aux catégories présentées comme politiquement neutres (droits de l'homme, progrès, homogénéisation, multiculturalisme, etc.) tout en démasquant les intérêts de groupes ou de lobbies qui interviennent dans le pouvoir. C'est ce qu'il fait lorsqu'il travaille sur la crypto-politique.

Tel est l'état des lieux dans cette néo-discipline. Il existe encore trois courants qui y travaillent très sérieusement et quelques tentatives universitaires pour la normaliser comme discipline académique (le politologue César Cansino au Mexique, le philosophe Nilo Reis au Brésil et le sociologue Carlo Gambescia pour l'Italie). Nous voyons dans les faits comment trois disciplines différentes abordent la métapolitique, ce qui signifie qu'il s'agit d'une science recherchée. Dans le même temps, cependant, nous observons diverses tentatives fallacieuses de diabolisation et de déification, en fonction des intérêts politiques auxquels répondent ses auteurs.

II.- Alberto Buela et le concept de dissidence par Carlo Gambescia

Je ne pense pas que ce soit possible car le sujet est très intéressant, mais même au risque d'ennuyer les lecteurs, je voudrais aujourd'hui revenir sur un point précis de la pensée du professeur Buela : le concept de dissidence.

Je le prends cependant à distance. Parce que les définitions sont importantes. Je tiens à préciser que ma démarche est une approche sociologique de la question, et non une approche philosophique ou une histoire des idées.

Être en désaccord signifie ne pas être d'accord sur une certaine question. En bref, il s'agit de penser différemment.

La dissidence, qui se divise en théorie et en pratique, en tant que forme de relation (au sens de produire des conséquences), est un fait social de grande importance, car elle affecte la division sociale du travail, c'est-à-dire les conditions de vie normales de la société.

Par exemple, si un groupe de travailleurs est mécontent de son salaire, il exprimera son désaccord en faisant grève. La dissidence affectera donc la division sociale du travail, elle aura, pour ainsi dire, des conséquences bien précises : quelles que soient les raisons avancées, bonnes ou mauvaises.

Cela signifie qu'il faut faire une distinction entre la dissidence théorique, sur des idées, sans conséquences immédiates, comme cela arrive souvent lorsqu'un argument, même polémique, disparaît dans les brumes du discours public, et la dissidence pratique, avec des conséquences immédiates, comme dans le cas des travailleurs qui font grève.

D'une manière générale, lorsque le désaccord théorique se transforme en conflit pratique, il y a un risque de préjudice social. Contrairement à la dissidence théorique, la dissidence de conflit a des conséquences sociales réelles.

Quelles ont été, pour ainsi dire, les orientations du pouvoir politique à l'égard de la dissidence ?

Pendant des siècles, la dissidence-conflit a été durement réprimée et assimilée à la dissidence-théorie, tout aussi condamnée. Réprimée et condamnée au point de déclencher, à partir du XVIIe siècle, en réaction sociale, une longue série de révolutions visant à revendiquer, pour la première fois dans l'histoire, le droit à la dissidence en tant que telle.

Cependant, il reste un mérite fondamental des modernes d'avoir affirmé, outre le rôle socialement positif du dissensus, deux questions sociologiquement importantes : 1) la distinction entre dissensus conflictuel et dissensus théorique ; 2) la nécessité de garantir dans les limites du fonctionnement de la division sociale du travail la coexistence du dissensus conflictuel et du dissensus théorique.

Hier, j'ai longuement discuté des intéressantes thèses métapolitiques du professeur Buela. Il attribue à la dissidence un rôle fondamental, voire métapolitique. Plus d'informations ici :

https://cargambesciametapolitics.altervista.org/alberto-buela-e-il-concetto-di-dissenso/

Alberto Buela et le concept de dissidence

Blog de cargambesciametapolitics

"Aujourd'hui, la métapolitique, en tant que pluridiscipline, s'ouvre à un monde de significations qui ne peut être enserré en une formule, de ce fait, pour nous, le meilleur à dire consiste en ceci: la métapolitique est l'étude des grandes catégories qui conditionnent l'action politique. Pour parfaire cette tâche, la forme optimale qui y donne accès est la pratique d'exercer la dissidence, laquelle n'est pas autre chose que la capacité méthodologique et existentielle de proposer une autre vision que celle donnée et proposée par le statu quo en place. Comme l'a dit à de multiples occasions le président tchèque Vaclav Havel: le dissident n'aspire pas à recevoir des postes officiels ni ne cherche à obtenir des voix. Il ne s'agit pas d'aller s'imposer au public; le dissident ne peut offrir que sa peau". La dissidence comme méthode n'est pas le fait des simples observateurs des faits de monde et des problèmes y afférents. La dissidence comme accès le plus spécifique à la métapolitique comprend une dimension existentielle irrréductible au savoir livresque; elle exige l'action. Mais quelle action? L'action sur LA politique et non sur LE politique. Ce dernier est un objet d'étude qui demeure réservé à la philosophie politique, comme cela fut toujours le cas dans l'histoire".

"El disenso (...) exige la acción" (= "La dissidence (...) exige l'action"). Le concept est clair. Cependant, le point essentiel est que l'action (ou la pratique, comme nous avions l'habitude de dire) transforme la théorie de la dissidence en conflit social, en dissidence-conflit. Et ici, nous devons nous rappeler que le conflit est une régularité métapolitique, quelque chose qui se répète dans l'histoire, et qui implique des conséquences précises.

D'abord, sur la division sociale du travail, en la modifiant. Deuxièmement, sur l'accomplissement ordonné des fonctions sociales normales, qui, à leur tour, reposent sur une autre régularité métapolitique : la distinction entre institution et mouvement (2).

Pour donner un exemple, des institutions telles qu'une école, un ministère, une usine, un parlement, ne peuvent survivre à une logique mouvementiste de type assemblée ou référendum.

Tertium non datur. Soit ce sont des institutions, donc fondées sur une logique hiérarchique-organisationnelle, de type méritocratique, soit ce sont des mouvements, fondés sur une logique démagogique-assemblée, pour ainsi dire égalitaire. Les deux logiques s'opposent, avec des conséquences socialement désastreuses.

En bref, pour le dire politiquement, les institutions ne peuvent pas être socialistes et libérales en même temps... Elles ne permettent pas de troisième voie...

Il ne reste alors que la dissidence-théorie et la dissidence-conflit, qui, en tant que régularité métapolitique, nous le répétons, se répète dans le temps. Un désaccord-conflit qui, cependant, respecte, par l'expérience historique, sociologique et métapolitique, la distinction entre institution et mouvement (autre régularité métapolitique). Ce n'est qu'ainsi qu'il est possible de concilier la dissidence (sous ses deux formes) et la division sociale du travail (la forme unique et naturelle du social).

Par conséquent, le désaccord le plus large possible en théorie, en termes de discours public, doit être flanqué d'un désaccord-conflit plus limité, capable de s'arrêter prudemment, afin de ne pas compromettre les fonctions sociales normales, principalement la division sociale du travail.

La tâche de comprendre où s'arrêter n'incombe pas, du moins directement, aux intellectuels, qui ne doivent indiquer, comme nous avons essayé de le montrer dans notre article, que les conditions sociologiques, métapolitiques si l'on veut, préalables à l'exercice d'une dissidence bien tempérée, raisonnée, pour ainsi dire.

La tâche de comprendre puis de traiter la manière d'empêcher les dissensions-conflits de compromettre les fonctions sociales incombe aux hommes politiques.

Par conséquent, la grande question de savoir comment empêcher les conflits sociaux de se transformer en guerre sociale autodestructrice renvoie à la qualité de la classe politique et plus généralement de la classe dirigeante. Aux élites, du gouvernement et de l'opposition, en somme.

Il s'agit de questions d'autodiscipline, de prudence, si tant est qu'il faille faire preuve de sagesse, ou du moins de dosage prudent, de la part de l'élite dans son ensemble, d'un médicament, la dissidence, qui, s'il est "prescrit", vendu et consommé à des doses massives, peut empoisonner et tuer...

https://cargambesciametapolitics.altervista.org/alberto-buela-e-il-concetto-di-dissenso/

Une dernière question. La dissidence est-elle une régularité métapolitique ? C'est en termes de dynamique sociologique entre l'institution et le mouvement. En somme, dans chaque dissident, nous voyons un futur défenseur des institutions, puisque tout mouvement est destiné à périr ou à se transformer en institution s'il gagne. La poésie utopique du mouvement, si vous me permettez cette métaphore, est toujours destinée à se transformer en prose institutionnelle.

Le soi-disant politiquement correct n'est rien d'autre que de la prose libérale, à laquelle s'oppose désormais de la poésie anti-libérale. Elle aussi est destinée à devenir de la prose si elle "gagne".

De toute évidence, le jugement sur la qualité de la poésie et de la prose renvoie, selon les termes d'Augusto Del Noce, à une interprétation de l'histoire contemporaine.

Et l'interprétation du professeur Buela est probablement différente de la mienne. Il s'agit d'un cas de dissension théorique : des idées différentes, voire opposées, sur la nature du libéralisme et de l'anti-libéralisme. Mais c'est une autre histoire.

Carlo Gambescia

Notes:

(1) Par exemple, voir : http://hernandezarregui.blogspot.com/2021/08/metapolitica-despues-de-un cuarto-de.html

(2) En général, sur les régularités ou constantes métapolitiques, je me réfère à mon "Métapolitique". L'autre regard sur le pouvoir", Edizioni Il Foglio, Piombino (Li) 2009, pgs. 27-37. Plus précisément sur la régularité "Institution-Mouvement" cf. Francesco Alberoni, "Movimento e istituzione", il Mulino, Bologna 1977. Enfin, voir, comme une tentative d'étendre l'analyse métapolitique à la crise actuelle, donc des régularités ou des constantes, mon "Métapolitique du Coronavirus. Un diario pubblico", postface d'Alessandro Litta Modignani et Carlo Pompei, Edizioni Il Foglio, Piombino (Li) 2021.

III.- La "métapolitique du canon" d'Alberto Buela par Carlo Gambescia

Je tiens à remercier Alberto Buela, mon ami argentin, professeur d'université, philosophe de la politique, l'un des fondateurs ou plutôt refondateurs de la métapolitique, en tant que véritable discipline scientifique et académique, je le remercie, comme je le disais, d'avoir généreusement rappelé mon modeste travail dans ce domaine (1).

Je voudrais lui rendre la pareille en dressant un portrait de lui, avec une attention particulière à ses recherches métapolitiques. "Quiero". Cependant, je voudrais également souligner les différences entre ma pensée et la sienne (2).

À ce sujet, il faut absolument lire les Ensayos de Disenso (Sobre Metapolítica) (3) de Buela, au moins comme point de départ.

Pourquoi la métapolitique est-elle importante pour Buela ? D'une part, parce que c'est un système conceptuel qui permet d'étudier la politique (une heuristique), et d'autre part, parce que c'est un mode de pensée qui permet de changer la politique (une action métapolitique).

Il faut dire que cette distinction est fondamentale car elle délimite le champ de la métapolitique comme science de celui de la métapolitique comme pratique, comme action.

Chez Buela, nous pouvons distinguer une autre phase, pour ainsi dire, de synthèse : dans le sens de mettre l'heuristique au service de la transformation politique, de l'action.

Ce qui - évidemment ce qui suit est mon hypothèse - renvoie à l'utilisation métapolitique de ce qu'un grand sociologue américain, Robert Nisbet, a appelé les concepts fondamentaux de la sociologie (4). Ce sont des concepts qui, comme je le crois, reviennent dans la pensée de Buela : Communauté, Autorité, Statut, Sacré, Aliénation, comme opposés, respectivement, à ceux de Société, Pouvoir, Classe, Transcendant, Intégration.

La Métapolitique d'Alberto Buela pourrait donc être appelée "Métapolitique du Canon" : je veux parler du canon sociologique, en tant qu'ensemble de valeurs conceptuelles, canoniques, normatives. Ils sont ramenés dans la sphère d'une processualité métapolitique (dialectique) entre théorie et pratique, en vue d'une synthèse. Le résultat, à son tour, d'une dialectique entre Communauté et Société, Autorité et Pouvoir, Statut et Classe, Sacré et Transcendant, Aliénation et Intégration-réalisation. Une dialectique qui, fermant le cercle sociologique de la synthèse, se réfère, comme prévu, à un schéma de base, le canon.

Il est évident que les facteurs contextuels, biographiques et socio-historiques entrent tumultueusement dans la théorie métapolitique de Buela, qui a le charme fou d'un fleuve en crue, et risquent de transformer l'heuristique en herméneutique.

Je pense à son ancien militantisme péroniste, à sa passion pour la philosophie antique et les sciences sociales, et à sa religiosité séculaire, curieusement ouverte au sacré comme au transcendant. Sans oublier sa vision de la politique qui renvoie à une sulfureuse approche révolutionnaire-conservatrice.

En outre, la longue période d'études en France, où Buela a étudié la philosophie et est entré en contact avec des penseurs comme Alain de Benoist, entre autres, a eu une influence considérable sur sa formation. Il voyait, et nous pensons qu'il voit toujours, la métapolitique comme une simple pratique, bien que de manière très brillante. Mais c'est une autre histoire.

En fait, le risque principal pour le chercheur qui s'occupe de métapolitique reste non seulement celui de ne pas distinguer entre théorie et pratique, entre concept et action, entre heuristique et transformation sociale, mais de confondre même les deux niveaux, en mettant l'heuristique au service d'une idée parfois utopique ou mythique de transformation politique et sociale. Transformer l'heuristique cognitive en herméneutique idéologique, comme cela arrive par exemple à un philosophe comme Badiou (5), qui mélange sans ménagement les concepts de révolution et de métapolitique.

Buela, en revanche, est plus prudent. D'une part, il considère le travail heuristique ou théorique comme préparatoire à la politique, mais d'autre part, il refuse de rompre le fil herméneutique entre la politique, qui est à son tour considérée comme préparatoire à la métapolitique.

Il s'agit d'une tension qui n'existe sans doute pas seulement dans la pensée de Buela. Parce qu'elle concerne l'ontologie de la connaissance, le rapport entre la pensée et l'action, entre la science et l'interprétation, donc l'herméneutique, en tant que fonction de l'action.

Une condition qui concerne tous les universitaires en tant qu'êtres humains. Et donc compréhensible.

Cependant, au niveau de l'institutionnalisation de la métapolitique, sa reconnaissance impose, pour éviter que la corde cognitive ne se rompe, le respect de deux points fondamentaux.

1) Approfondir l'heuristique ou la théorie du canon, en décomposant en régularités ou constantes, les concepts de Communauté, Autorité, Statut, Sacré, Aliénation et leurs antithèses respectives. C'est-à-dire se concentrer sur ce qui se répète historiquement et sociologiquement, comme, par exemple, la régularité-hégémonie des élites, la régularité-reconstitution du pouvoir, la régularité-ami-ennemi, et autres. La métapolitique, en somme, comme discours cognitif - heuristique - sur les formes politiques, et non sur les contenus, qui sont historiques, et changent de temps en temps, selon des herméneutiques différentes.

2) Se limiter, au niveau de la pratique, à l'indication de Weber (6), qui est alors un simple conseil pour tout bon politicien, de s'en tenir aux choses telles qu'elles sont, du point de vue des régularités métapolitiques, et non telles qu'elles devraient être du point de vue des différents et fantaisistes évangiles sociaux.

En bref, la métapolitique comme science des moyens et des fins. Conscient des limites inhérentes aux deux. Le savant métapolitique comme un scientifique et non un fantaisiste, souvent un fanatique, comme c'est le cas de Badiou, des idées. Enfin, le politicien, en tant que connaisseur avisé des régularités ou constantes métapolitiques, donc capable de les mettre en pratique "con juicio".

D'un point de vue disciplinaire et institutionnel, la question fondamentale est que la métapolitique est encore dans son enfance, ou si vous voulez vraiment, dans sa pré-adolescence. Il reste donc encore beaucoup de chemin à parcourir pour en faire une science.

D'où l'importance du travail d'Alberto Buela. Le philosophe argentin, contrairement à d'autres chercheurs, est très clair sur la question de l'institutionnalisation, ainsi que sur l'importante distinction entre métapolitique théorique et pratique.

Il sait très bien que le véritable enjeu n'est pas de ne pas "se salir" avec la politique, mais de faire en sorte, du point de vue du travail intellectuel et scientifique, que la politique prenne acte de ses limites.

En bref, de la distinction, pour reprendre les termes de Gaetano Mosca, entre "ce qui peut arriver [et] ce qui ne peut pas et ne pourra jamais arriver, évitant ainsi que de nombreuses intentions généreuses et de nombreuses bonnes volontés soient dispersées de manière inappropriée, et même dommageable, en voulant atteindre des degrés de perfection sociale qui sont inatteignables" (7).

Carlo Gambescia

Notes:

(1) Voir : http://hernandezarregui.blogspot.com/2021/08/metapolitica-despues-de-un-cuarto de.html

(2) Voir Carlo Gambescia, "Metapolitics. L'altro sguardo sul potere", Edizioni Il Foglio, Piombino (LI) 2009.

(3) Alberto Buela, "Ensayos de Disenso (Sobre la metapolítica)", Nuova República Ediciones, Barcelona 1999, en particulier pp. 93-123. Pour un rapide profil bio-bibliographique, cf.

https://institutodecultura.cudes.org.ar/profesor/alberto-buela/

(4) Robert A. Nisbet, "La tradition sociologique", La Nuova Italia, Florence 1977.

(5) D'Alain Badiou, voir l'ouvrage, véritable pastiche, "Métapolitique", Cronopio, Naples 2001. Pour une critique, je pense serrée, se référer à ma "Métapolitique", citée, pp. 21-27.

(6) Je me réfère, bien sûr, à la célèbre conférence de Max Weber, "Le travail intellectuel comme profession", note introductive de Delio Cantimori, Einaudi Editore, Turin 1980, en particulier, pp. 35-37.

(7) Gaetano Mosca, "Eléments de science politique", dans "Ecrits politiques", édité par Giorgio Sola, Utet, Turin 1982, vol. II, p. 1081.

IV.- Commentaire aux remarque de Carlo Gambescia par Alberto Buela

Métapolitique

Depuis des années, avec le sociologue italien Carlo Gambescia, auteur d'un magnifique ouvrage : Metapolítica. L'altro sgurado sul potere, Piombino, Ed. il Foglio, 2009, nous luttons depuis des années pour donner à la métapolitique un traitement académique. Et ainsi libérer la discipline des fantaisistes et des fanatiques qui créent des mythes inconductibles. Parmi ces derniers, nous pouvons sans risque placer Alain Badiou ou Daniel Estulin (russo-argentin).

Et c'est dans le cadre d'un séminaire que nous donnerons en septembre et octobre via Zoom, sur la base de ma publication Metapolítica, después de un cuarto de siglo, que le professeur Gambescia a écrit deux longs articles sur ma pensée par rapport à la discipline : La metapolítica del canon et Le concept de dissidence chez Alberto Buela. Et je vais m'y référer.

La première distingue la métapolitique comme science ou théorie et comme pratique ou action. Et il affirme : "Chez Buela, nous pouvons distinguer une autre phase, pour ainsi dire, de synthèse: dans le sens de mettre l'heuristique au service de la transformation politique, de l'action".

On sait que l'heuristique, dans son sens premier, est considérée comme l'art de l'invention, mais c'est plus proprement une méthode pour faire progresser la connaissance. Ou mieux encore, un ensemble de techniques utiles pour résoudre les problèmes.

Mais mon heuristique exige une herméneutique, une interprétation valorisante, qui devrait finalement conduire à l'action. C'est-à-dire dans la transformation politique du statu quo existant de la communauté politique.

Et ceci, observe à juste titre Gambescia, est un risque : "dans la théorie métapolitique de Buela, qui a le charme formidable du fleuve en crue, qui court le risque de transformer l'heuristique en herméneutique", car, commente-t-on, on court le risque de cesser de faire de la science pour faire de l'opinion. Pour céder au caprice subjectif du chercheur.

C'est le point crucial du commentaire du sociologue romain : comment faire de la science à partir de l'herméneutique sans tomber dans le subjectivisme ?

Et il le reconnaît: "C'est une tension qui existe sans aucun doute non seulement dans la pensée de Buela. Parce qu'il s'agit de l'ontologie de la connaissance, de la relation entre la pensée et l'action, entre la science et l'interprétation, donc l'herméneutique, en tant que fonction de l'action. Une condition qui touche tous les universitaires en tant qu'êtres humains. Et donc compréhensible. Cependant, au niveau de l'institutionnalisation de la métapolitique, sa reconnaissance nécessite la réalisation de deux points fondamentaux afin d'éviter de rompre la corde cognitive.

1. se concentrer sur ce qui se répète historiquement et sociologiquement : les régularités d'une dialectique entre Communauté et Société, Autorité et Pouvoir, Etat et Classe, Sacré et Transcendant, Aliénation et Intégration.

2. et de s'en tenir aux choses telles qu'elles sont, aux régularités métapolitiques.

Ces régularités métapolitiques que nous retrouvons aujourd'hui, hic et nunc, dans la tension dialectique entre consensus-dissensus ; droits de l'homme-droits du peuple ; progrès-croissance ; mémoire-histoire ; pensée unique-pensée dissidente ; pluralisme-relativisme ; globalisation-œcuménisme ; multiculturalisme-interculturalisme ; crise-décadence, etc. Ce sont les grandes catégories, l'objet même de la métapolitique. Car ce sont eux qui finissent par conditionner l'action politique des dirigeants ou des élites du moment.

Je voudrais maintenant parler, de façon télégraphique, des rudiments de ce que signifie pour nous l'herméneutique, et pour cela il faut revenir à Frederich Schleiermacher (1768-1834), auteur de la théorie moderne de l'herméneutique en 1805/9/10/19, qui soutient qu'elle est à la fois une théorie de la compréhension et de l'interprétation. Le contexte du discours et de l'auteur doit être pris en compte, et l'interprète doit le partager, en connaissant la langue et son contexte historique et social. Schleiermacher ajoute au texte classique d'Aristote, Peri Hemeneias, l'aspect émotionnel et socio-politique. Il se situe dans la période des Lumières et du Romantisme. Il est le fondateur de l'université de Berlin et le premier idéologue de l'humanisme chrétien.

Je voudrais maintenant parler, de façon télégraphique, des rudiments de ce que signifie pour nous l'herméneutique, et pour cela il faut revenir à Frederich Schleiermacher (1768-1834), auteur de la théorie moderne de l'herméneutique en 1805/9/10/19, qui soutient qu'elle est à la fois une théorie de la compréhension et de l'interprétation. Le contexte du discours et de l'auteur doit être pris en compte, et l'interprète doit le partager, en connaissant la langue et son contexte historique et social. Schleiermacher ajoute au texte classique d'Aristote, Peri Hemeneias, l'aspect émotionnel et socio-politique. Il se situe dans la période des Lumières et du Romantisme. Il est le fondateur de l'université de Berlin et le premier idéologue de l'humanisme chrétien.

L'objet de l'herméneutique, dit Schleiermacher, est de comprendre un auteur mieux qu'il ne s'est compris lui-même. Un exemple argentin est celui de notre plus grand métaphysicien, Miguel Ángel Virasoro, avec sa traduction de L'être et le néant de Sartre, qui lui a fait comprendre le Français mieux qu'il ne s'était compris lui-même, selon les propres mots de Sartre.

Il a ainsi inauguré le "cercle herméneutique texte ou contexte-auteur-compréhension", où l'interprète doit se mettre à la place de l'auteur et de son contexte. Pour se mettre au même niveau que lui. Savoir, c'est essentiellement comprendre. Un deuxième cercle herméneutique apparaît alors entre la philosophie, la philologie et le langage.

Le deuxième auteur vers lequel nous devons nous tourner pour nous expliquer l'herméneutique est notre contemporain Hans Georg Gadamer (1900-2002) qui a produit un renouveau de l'herméneutique. Pour comprendre l'herméneutique de Gadamer, nous devons prendre en compte deux éléments principaux : le sens du texte et la vérité du texte.

Le deuxième auteur vers lequel nous devons nous tourner pour nous expliquer l'herméneutique est notre contemporain Hans Georg Gadamer (1900-2002) qui a produit un renouveau de l'herméneutique. Pour comprendre l'herméneutique de Gadamer, nous devons prendre en compte deux éléments principaux : le sens du texte et la vérité du texte.

Par le sens du texte, nous entendons la connaissance scientifique-descriptive que nous avons de tout texte donné. La science, avec ses méthodes historiques et philologiques, nous dit quel est le sens du texte.

Par vérité du texte, nous entendons la connaissance à laquelle l'herméneutique nous conduit. Nous ne faisons l'herméneutique d'un texte ou d'un contexte que lorsque nous essayons de comprendre la vérité du texte.

Ainsi, celui qui ne voit pas la vérité du texte, pour Gadamer, n'a pas vu son sens. Nous ne comprenons sa signification que lorsque nous avons compris sa vérité. Par exemple : "Il vaut mieux subir une injustice que d'en commettre une" ou "Il vaut mieux vivre dans son propre pays qu'à l'étranger". Quiconque comprend le sens de ce texte ou de ce contexte et n'accepte pas sa vérité a compris son sens ? Il est évident que non. Est-il possible de considérer ce texte ou ce contexte de manière objective, détachée de sa vérité ? Évidemment non, dit Gadamer.

Il y a donc deux critères de vérité dans l'herméneutique dissidente que nous proposons : a) l'évidence, ce qui en soi n'a pas besoin de preuve et qui est là, présent, et qu'il suffit de décrire sous une forme achevée, et b) la vérification intersubjective, pour éviter que notre subjectivité ne nous trompe.

Comme on peut le voir dans tout cela, nous nous inspirons des enseignements de Franz Brentano et de la phénoménologie qu'il a inventée.

La métapolitique, à mon avis, fait cela : elle enquête sur l'art, sur la création, pour résoudre des problèmes qui ne sont pas dans les manuels de philosophie politique, qui sont ceux qui présentent les grandes catégories d'usage actuel, et conclut avec la compréhension de la vérité des problèmes.

En gardant toujours à l'esprit l'observation finale de Gambescia : "s'en tenir aux choses telles qu'elles sont et non telles qu'elles devraient être du point de vue des différents et imaginatifs évangiles sociaux".

En bref, tout comme la métapolitique ne peut pas être une métaphysique de la politique, une erreur de Dilthey, elle ne peut pas non plus être une éthique de la politique. Ce n'est pas non plus une philosophie politique qui traite du "politique", mais plutôt un "au-delà", qui doit être interprété comme un "après" de la politique.

Comme l'affirme avec poésie Monserrat Álvarez du Paraguay : "Avec le terme métapolitique, je veux me référer aux concepts subconscients de la politique. À la recherche, à l'enquête policière, du fondement implicite sous l'épiderme des faits que nous appelons politiques".

Dissidence

En ce qui concerne le deuxième article sur la dissidence, le sociologue Carlo Gambescia commence par déclarer, comme il l'a fait dans la métapolitique : "Le dissentiment qui se divise en théorie et en pratique, en tant que forme de relation (dans le sens de produire des conséquences), est un fait social de grande importance, car il affecte la division sociale du travail"... "il faut distinguer le dissentiment théorique, sur des idées, sans conséquences, comme cela arrive souvent, lorsqu'un argument, même polémique, disparaît dans les brumes du discours public, et le dissentiment pratique, avec des conséquences immédiates, comme dans le cas des travailleurs en grève"...

Et c'est très bien d'un point de vue sociologique, mais comme le dit mon ami Carlos Tonelli, spécialiste du sujet : "la grève (pour suivre son exemple) est sans aucun doute une manifestation de la dissidence ouvrière, mais ce n'est pas une dissidence en soi... Si je tue, je ne suis pas "pratiquement en dissidence" avec l'autre, je fais autre chose, différent de la dissidence, je commets un homicide". L'homicide, la grève, ne sont pas des dissidences pratiques, elles ont une autre nature".

Cette distinction entre dissidence théorique et pratique peut être utile pour la sociologie, mais elle est stérile pour la métapolitique.

Ce n'est pas ce que nous avons l'intention de faire avec la théorie de la dissidence, où nous essayons de la présenter d'un point de vue philosophique comme une dimension existentielle de tout être humain dans l'affirmation et la préférence de soi.

C'est pourquoi nous proposons une herméneutique dissidente comme méthode de métapolitique la plus appropriée. S'il est vrai que cette méthode ne possède pas la rigueur des sciences dures, elle n'est pas exacte, mais je suis convaincu qu'elle est rigoureuse, une caractéristique que les sciences de l'action humaine ne doivent pas perdre de vue. Si l'on se plonge dans l'histoire des sciences, ce n'est rien d'autre qu'une variation de l'endoxa aristotélicienne.

Pour sa part, Gambescia nous accompagne avec son affirmation : "la dissidence-conflit est une régularité métapolitique qui se répète dans l'histoire". "Une autre régularité métapolitique est la distinction entre institution et mouvement". Mais, objecte-t-il, "la dissidence, qui, si elle est "prescrite", vendue et consommée à doses massives, peut empoisonner et tuer..."

Il appelle donc à une dissidence qui respecte l'expérience historique et sociologique, car il ne faut pas oublier que "dans chaque dissident, on peut voir un futur défenseur des institutions".

Carlo Gambescia est un sociologue sérieux et rigoureux qui revendique une méthodologie scientifique aussi éloignée que possible du subjectivisme et de l'idéologie politique. C'est un réaliste politique qui attire mon attention sur le fait que je ne sors pas des voies du raisonnement réfléchi. Et en ce sens, je lui suis très reconnaissant.

V.- Alberto Buela et Carlo Gambescia, une synthèse de la confrontation sur la métapolitique par Carlo Gambescia

Si je devais indiquer un point de connexion entre mes recherches métapolitiques, en tant qu'humble sociologue italien, et celles d'Alberto Buela, brillant philosophe argentin, je ne pourrais le voir que dans la tentative commune de ramener la métapolitique dans le domaine de la recherche scientifique sérieuse.

Pourquoi "ramener" ? Pour la simple raison que dans le débat contemporain - en simplifiant - la métapolitique est soit présentée comme une pompeuse éthique de la politique, parfois même de type religieux, soit réduite à une grossière métapolitique de l'action, et donc mise au service d'une idéologie organisationnelle pure et simple.

Buela, quant à lui, a compris l'importance d'un fondement théorique pour toute discipline qui aspire à être scientifique.

Comment Buela développe-t-il cette intention ?

En introduisant, dans le domaine de la recherche métapolitique, le concept de "pensamiento disidente", basé sur la dissidence herméneutique. Cette approche est soutenue d'une part par l'herméneutique, en tant que lien entre le sens et la vérité dans la recherche métapolitique, et d'autre part par le concept de dissidence, qui s'inspire d'un certain nombre de disjonctions (consensus et dissidence ; droits de l'homme et droits des peuples ; progrès et décroissance ; mémoire et histoire ; pensée unique et pensée dissidente, etc.), à partir de la distinction métapolitique qui renvoie, peu ou prou, à une régularité précise des régularités : celle entre communauté et société.

Dans une certaine mesure, dans sa pensée, la régularité du dissentiment-consentement (qui renvoie à l'heuristique métapolitique : la boîte à outils des régularités), se transforme en un moment herméneutique fondamental. Le sens, donné par l'existence de régularités, donc aussi celui du dissensus-consensus, se transforme du côté du dissensus en dissensus herméneutique.

Le point fondamental, pour éviter que l'idéologie ne devienne vérité et que l'heuristique ne soit une pure et simple technique de contrôle social, reste celui de la recherche de la vérité, qui est bien différente de celle de l'opinion, comme le sait bien Buela, en bon connaisseur d'Aristote.

Mais quelle vérité ?

Eh bien, sur ce point précis, je crois que la vérité poursuivable est celle des faits. Donc autre que la métaphysique. Les faits, au sens de la nature cyclique, si l'on veut répétitive, factuelle des formes métapolitiques, parmi lesquelles la forme-dissolution se distingue comme l'opposé de la forme-consentement : une régularité, si l'on veut une polarité métapolitique, que l'on retrouve tout au long de l'histoire humaine.

Ce qui indique, je le répète, que nous avons affaire à un "fait", à une dynamique immanente, surtout à quelque chose de non transitoire, qui, en termes simples, demeure.

En bref, la dissidence et le consensus ne peuvent être expulsés de l'histoire d'un coup de baguette magique. De toute évidence, le consentement et le désaccord, en termes de contenu, renvoient à des articulations historiques et sociales différentes. Au "contexte" du texte anthropologique, en tant que comportement réel, pour le dire en termes herméneutiques. Un "contexte" qui doit être interprété.

En réalité, l'herméneute, l'interprète, doit être scientifiquement vertueux au point de ne pas superposer ses propres valeurs (en tant que sujet) aux faits étudiés (objet). Cela exige un grand engagement envers l'objectivité.

Laissez-moi vous donner un exemple. Un chercheur qui n'aime pas le monde moderne et ses valeurs, donc qui n'apprécie pas les manières libérales de gérer le consensus par des procédures constitutionnelles précises, pourra parler de consensus géré d'en haut, masqué, donc comme une forme de contrôle social hypocrite, rien de nouveau sous le soleil donc. En revanche, un chercheur qui aime le monde moderne et ses valeurs verra dans la gestion libérale du consentement un pas en avant vers un monde plus civilisé et tolérant. Des progrès, même timides.

On m'a fait remarquer que la grève, qui dans les démocraties industrielles modernes est un mode pratique de dissidence incorporé dans les codes libéraux (mode théorique), n'a rien à voir avec la dissidence réelle (théorique), car pendant la grève, des meurtres sont commis.

Cela peut être vrai dans certains cas, mais un bon herméneute, capable de lier le sens (la boîte à outils, l'heuristique) et la vérité (le factuel, cependant), sait bien que les grèves violentes, et même celles marquées par le meurtre, renvoient à des réalités où les codes libéraux du droit de grève, même si elles sont en vigueur, sont encore loin d'être acceptées dans les esprits comme dans les comportements, tant par les employeurs, qui voient dans le "gréviste" un révolutionnaire à écraser, que par les travailleurs, qui voient dans l'employeur, un exploiteur pur et simple à éliminer par la force.

Si un "mérite" ou un "avantage" fonctionnel peut être attribué au procéduralisme libéral en matière de dissidence, on ne peut nier qu'il est représenté par la transformation de l'ennemi en adversaire. Bien sûr, cela ne se produit pas toujours, et la raison pour laquelle cela ne se produit pas s'explique par les régularités métapolitiques, mais, ceci dit, la tolérance reste une idée régulatrice importante des systèmes libéraux modernes. Ce n'est pas une mince affaire.

Un herméneute, attentif au sens et à la vérité des faits, ne peut manquer d'en tenir compte. Évidemment, cela doit se faire sur la base d'une objectivité rigoureuse, un don dont notre ami Buela ne manque pas.