Parution du n°445 du Bulletin célinien

Sommaire :

Entretien avec Henri Godard

Céline vu par un journaliste nazi [1943]

François Gibault nous écrit

Céline parmi les maudits

Du voyage au bout de l’Enfer de Dante au Voyage au bout de la nuit de Céline

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

L'Europe à la recherche d'une défense commune

par Marcello Austini

Source : Italicum & https://www.ariannaeditrice.it/articoli/l-europa-alla-ricerca-di-una-difesa-comune

Le nœud du problème n'est pas tant l'armée européenne. Le véritable nœud du problème est de savoir à quoi sert une armée européenne, à quoi sert une défense commune sans l'existence d'une politique étrangère européenne commune efficace. L'Europe ne peut plus compter uniquement sur le parapluie de l'OTAN, étant donné que certains pays de l'Alliance, comme la Turquie, ont des intérêts stratégiques distincts et très éloignés de ceux des 27.

Le récent retrait dramatique d'Afghanistan et le désengagement progressif des États-Unis ont amené l'Union européenne à repenser sa politique étrangère et de défense. À cet égard, le débat a repris sur la manière dont l'Europe peut s'affirmer en tant qu'acteur géopolitique, en faisant correspondre son poids économique à son poids diplomatique et, pourquoi pas, à son poids militaire potentiel. Le haut représentant de l'UE pour la politique étrangère, Josep Borrell, a récemment déclaré que des travaux étaient en cours sur une proposition visant à mettre en place une force militaire commune, même si "il n'y a pas encore unanimité" parmi les États membres.

À cet égard, il faut dire que le désaccord entre les pays trouve son origine dans la relation avec les États-Unis et, plus précisément, avec l'OTAN (le pacte de l'Alliance atlantique).

Depuis des années, en effet, sur cet aspect spécifique, il y a une confrontation entre la vision française qui voudrait que cette force européenne soit indépendante et celle, plus modérée, menée par l'Italie et l'Allemagne, qui l'interprète comme un "renforcement européen de l'Alliance atlantique".

Par le passé, et encore plus récemment, la France a avancé l'idée de créer une "véritable armée européenne", mais un débat animé a fait rage à ce sujet, soulignant les différences entre les États membres. Il ne faut donc pas sous-estimer la position décisive de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, selon laquelle l'Union européenne ne pourra jamais être une alliance militaire car l'OTAN existe déjà pour répondre à ce besoin.

De l'avis de l'auteur, le point crucial n'est pas tant l'armée européenne. La vraie question est de savoir quel est l'intérêt d'avoir une armée européenne, quel est l'intérêt d'avoir une défense commune sans l'existence d'une politique étrangère européenne commune efficace.

Ce constat premier et fondamental étant fait, la question se pose de savoir quel sera le rôle de l'Europe dans les années à venir ? On se demande, en définitive, "ce que l'Union européenne veut faire quand elle sera grande". Voudra-t-elle vraiment compter pour quelque chose sur la scène internationale ? Le débat, avec les différentes positions avancées, reste ouvert et, évidemment, a une valeur entièrement politique.

Les scénarios

La prochaine présidence semestrielle de l'UE, sous la houlette de la France, pourrait donner une impulsion particulière au débat. Mais dans quelle direction ? Vers quels objectifs ?

Macron s'est récemment prononcé en faveur de la proposition italienne d'impliquer le G20 dans la coordination internationale sur le sujet. L'alignement possible entre Rome et Paris - également à la lumière de la transition politique en Allemagne - pourrait être soutenu par la présidence française de l'UE en janvier. L'Union a "appris à ses dépens", lors de la crise en Afghanistan et ailleurs, la nécessité de renforcer sa capacité défensive, a déclaré Thierry Breton, commissaire chargé du marché intérieur. Selon lui, la défense commune "ne semble plus être optionnelle" et l'Union européenne doit pouvoir gérer les crises et les missions militaires en "pleine autonomie".

Toutefois, en ce qui concerne la défense commune, l'Union a une longue histoire de faux départs et il existe des doutes légitimes quant à cette prochaine opportunité.

La défense européenne commune, une alternative à l'OTAN ?

Pour beaucoup, la force de défense européenne ne doit pas être comprise comme une alternative à l'OTAN. Il s'agit de mettre l'Union en mesure d'intervenir lorsqu'il existe un besoin important et urgent.

Il est toutefois paradoxal que, dans l'ensemble, les 27 États membres dépensent autant pour la défense commune que la Russie et la Chine, même si l'UE ne dispose pas de la coordination nécessaire ni des capacités logistiques pour soutenir des opérations militaires à l'étranger sans l'aide des États-Unis.

Pour y faire face, l'Union européenne envisage de mettre en place une force de réaction rapide d'au moins 5000 hommes.

Le projet pèse toutefois lourdement sur les différences entre les États membres, comme dans le cas des pays baltes, qui sont inextricablement liés à l'OTAN, et sur le scepticisme de certains pays d'Europe orientale.

L'Allemagne, en revanche, a fortement soutenu l'initiative et a invoqué l'article 44 du traité de Lisbonne. Cet article, comme on le sait, permet à un groupe d'États membres qui le souhaitent de se réunir et d'aller de l'avant par un vote à la majorité, sans avoir besoin de parvenir à un consentement unanime (coopération renforcée).

Il faut dire que cet aspect, celui du consentement unanime, a également affecté la politique étrangère européenne, contribuant à sa fréquente paralysie. Mais ce n'est ni une excuse ni un écran de fumée juridique.

L'Union européenne est accusée, à juste titre, de manquer d'une véritable politique étrangère commune, d'une stratégie partagée sur la scène internationale, d'un manque de planification, y compris diplomatique, et d'une vision générale du rôle que l'Europe doit jouer dans le monde.

En tout état de cause, le projet de force de défense commune sera présenté à la mi-novembre. Il appartiendra ensuite à la France, peut-être, de prendre les mesures nécessaires à sa mise en œuvre. La France, qui, comme nous l'avons déjà mentionné, a toujours été parmi les principaux partisans de la nécessité de repenser le cadre actuel de l'Alliance atlantique, le pays qui, à partir de janvier, assumera la présidence tournante de l'Union européenne et le seul État de l'UE, après le Brexit, à siéger au Conseil de sécurité des Nations unies.

Besoin d'une "autonomie stratégique" ?

Le défi, cependant, sera celui que nous venons d'évoquer: trouver une communauté de vues et peut-être tenter d'esquiver l'intention française de mener seule la définition de la stratégie. Le cas de la crise libyenne, dont nous payons encore les effets en termes d'approvisionnement en ressources énergétiques, d'augmentation exponentielle de l'immigration clandestine et de géopolitique en général (et pas seulement), a montré combien les intérêts des États européens peuvent être divergents.

Il convient également de noter que la création du Fonds européen de défense (FED) a montré à quel point l'alignement des principaux pays de l'UE peut être productif, même sur une question aussi délicate. La France, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne ont toutes œuvré pour donner une impulsion au projet, qui s'est concrétisé au fil des ans par divers instruments de mise en œuvre.

Une fois le fonds défini - avec un budget de 7,9 milliards d'euros pour sept ans - la "course" des États membres pour obtenir ses ressources a déjà commencé, comme d'habitude.

Une concurrence entre les pays qui pourrait, dans l'absolu, prendre même des allures positives, déclenchant un cercle vertueux d'investissements, mais qui risque davantage de se transformer en une course à la "thésaurisation" des ressources par les États membres, laissant le problème de la stratégie européenne commune sans solution et exacerbant au contraire les égoïsmes, les fractures, les divisions et les rancœurs présentes et futures.

La "leçon afghane" devrait constituer un nouvel avertissement pour l'Union européenne et contribuer à réaliser le fameux saut qualitatif espéré dans l'approche de la défense commune et dans la gestion des situations de crise et d'urgence, étant donné que la débâcle en Afghanistan n'a pas de connotations exclusivement militaires, mais qu'il s'agit également d'une défaite politique pour l'Europe et pour l'Occident en général, et qu'elle survient en relation avec le retrait déclaré et évident des États-Unis de certains scénarios et leur concentration sur des zones et des questions d'intérêt plus direct, l'Asie-Pacifique surtout.

Les nouveaux accords américains sont connus depuis un certain temps, mais trouvent aujourd'hui une plus grande évidence, accompagnés de la demande explicite de Washington à ses alliés européens d'assumer davantage de responsabilités sur les théâtres qui leur sont proches, à commencer par la Méditerranée, l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient.

En effet, l'Europe ne peut plus compter uniquement sur le parapluie de l'OTAN pour garantir sa défense, sachant par ailleurs que certains pays de l'Alliance, comme la Turquie, ont des intérêts stratégiques distincts et éloignés de ceux des 27.

Pour conclure cette brève analyse, il est nécessaire de rappeler que pour les pères constitutifs de l'Europe, l'idée de la Communauté européenne de défense existait et répondait à la nécessité première d'éviter les conflits entre les peuples européens d'une part et, d'autre part, la défense commune contre d'éventuels ennemis.

La réticence des États membres à adhérer au principe de l'abandon de la souveraineté (nationale) en faveur d'une souveraineté européenne commune, comme cela s'est déjà produit dans d'autres domaines, l'a entravé à bien des égards jusqu'à aujourd'hui: l'économie, la monnaie unique et le système fiscal, par exemple, qui est en train d'être mis en œuvre, bien qu'au milieu de mille formes de résistance et de mille complexités.

C'est un nœud gordien difficile à démêler, à défaire, et sur lequel il y a tant d'éléments, tant de variables à prendre en compte. Il y a tant de positions entre les États membres, parfois très éloignés les uns des autres, tant de stratégies et d'alliances différentes, des intérêts économiques et monétaires différents, des différences entre les pays en termes de plans de développement industriel et commercial, des différences dans leur composition sociale, leurs modes de pensée et leurs styles de vie. Et puis il y a les vieilles rancunes, les préjugés, les antipathies ataviques qui ne s'effacent jamais... Telle est, malheureusement, l'image de notre vieux continent.

Certains pensent que la solution à la crise du "modèle européen" réside précisément là: dans l'abandon des égoïsmes nationaux internes et le retour aux principes qui ont garanti au Vieux Continent plus de soixante-dix ans de paix. Nous aimons croire so...., mais nous savons parfaitement que ce n'est pas le cas et que de telles déclarations, outre qu'elles sont parfois prononcées de bonne foi, peuvent être un alibi commode, dissimulant d'autres vérités, d'autres réalités.

Nous ne pouvons, en effet, que constater, malgré nous, combien l'Union européenne actuelle est l'expression authentique - nous oserions dire le reflet automatique - de la désintégration actuelle des différentes réalités nationales, des contradictions de nos sociétés, de nos systèmes socio-économiques, de nos modèles et modes de vie.

* * *

Juste pour ceux qui souhaitent développer.

La base juridique et le cadre juridique actuel de la défense commune.

Le traité de Lisbonne, également connu sous le nom de traité sur l'Union européenne (TUE) de 2009, définit le cadre général de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC).

L'article 41 du TUE, définit le financement de la PESC et de la PSDC. Les articles 42 à 46, les Protocoles 1, 10 et 11 et les Déclarations 13 et 14 contiennent des informations supplémentaires sur cette politique.

Les innovations du traité de Lisbonne ont amélioré la cohérence des politiques de la PSDC.

Le Haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, qui est également vice-président de la Commission européenne (le HR/VP), joue le rôle institutionnel principal. Elle dirige le Service européen d'action extérieure (SEAE), préside le Conseil des affaires étrangères en formation de ministre de la défense (l'organe décisionnel de la PSDC de l'UE) et dirige l'Agence européenne de défense (AED).

Le Haut représentant (HR/VP), dont le rôle est actuellement tenu par Josep Borrell, présente généralement les propositions de décisions de la PSDC aux États membres.

La politique de sécurité et de défense commune (PSDC) définit le cadre des mesures de l'UE dans le domaine de la défense et de la gestion des crises, y compris la coopération et la coordination en matière de défense entre les États membres. Partie intégrante de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) de l'Union, la PSDC a donné naissance à des structures politiques et militaires internes à l'UE.

Dispositions du traité relatives à la PSDC

Les décisions relatives à la PSDC sont prises par le Conseil européen et le Conseil de l'Union européenne (article 42 TUE). Ces décisions sont prises à l'unanimité, avec quelques exceptions importantes concernant l'AED (article 45 TUE) et la coopération structurée permanente (PESCO, article 46 TUE), qui prévoient une adoption à la majorité.

Le traité de Lisbonne a introduit le concept de politique européenne des capacités et de l'armement (article 42, paragraphe 3, du TUE) et a établi un lien entre la PSDC et les autres politiques de l'Union, en prévoyant une collaboration entre l'AED et la Commission si nécessaire (article 45, paragraphe 2, du TUE). Cela concerne en particulier les politiques de l'Union en matière de recherche, d'industrie et d'espace.

En outre, l'article 21 du TUE rappelle que le multilatéralisme est au cœur de l'action extérieure de l'UE. Elle comprend la participation des partenaires aux missions et opérations de la PSDC ainsi que la collaboration dans une série de questions de sécurité et de défense.

L'UE participe à un certain nombre de tables de travail internationales visant à renforcer la coordination et la coopération, notamment avec les Nations unies et l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN), ainsi qu'avec l'Union africaine, le G5 Sahel, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est.

Depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, la PSDC a considérablement changé, tant sur le plan politique qu'institutionnel.

En juin 2016, la HR/VP de l'époque, Federica Mogherini, a présenté au Conseil européen la " Stratégie globale pour la politique étrangère et de sécurité de l'Union européenne ", qui définit la stratégie de la PSDC. Cette stratégie identifie cinq priorités pour la politique étrangère de l'UE : la sécurité de l'Union ; la résilience des États et de la société à l'est et au sud de l'UE ; le développement d'une approche intégrée des conflits ; les ordres régionaux de coopération ; et la gouvernance mondiale pour le 21e siècle. La mise en œuvre de la stratégie devrait faire l'objet d'un examen annuel en consultation avec le Conseil, la Commission et le Parlement.

En novembre 2016, la HR/VP a également présenté au Conseil le "plan de mise en œuvre de la sécurité et de la défense", visant à rendre opérationnelle la vision exposée dans la stratégie globale pour la politique étrangère et de sécurité de l'Union européenne concernant les questions de défense et de sécurité. Le plan présente 13 propositions, dont un examen annuel coordonné de la défense (CARD), une amélioration de la réaction rapide de l'UE et une nouvelle coopération structurée permanente unique (PESCO) pour les États membres qui souhaitent prendre davantage d'engagements en matière de sécurité et de défense. Parallèlement, la HR/VP a présenté aux États membres un "plan d'action européen pour la défense" (EDAP), ainsi que des propositions clés pour le Fonds européen de défense (FED), axées sur la recherche en matière de défense et le développement des capacités. Ce plan a constitué une étape importante vers la mise en œuvre des structures politiques et militaires internes de l'UE définies dans la PSDC.

Depuis le début de son mandat en décembre 2019, le HR/VP Josep Borrell a placé le renforcement de la PSDC au cœur des activités de l'UE et s'engage à poursuivre et à renforcer les initiatives déjà engagées.

Afin de donner un nouvel élan à son programme de sécurité et de défense, l'UE travaille actuellement sur une boussole stratégique qui vise à donner une orientation politico-stratégique renforcée à la sécurité et à la défense de l'UE et à définir le niveau d'ambition dans ce domaine.

La première phase, qui s'est achevée en novembre 2020, a consisté en une analyse complète des menaces et des défis. La deuxième phase, actuellement en cours, consiste en des discussions informelles entre les États membres concernant l'analyse des menaces et des principales conséquences, l'analyse de l'écart des capacités et les priorités des États membres. Cette phase de dialogue devrait permettre aux États membres d'améliorer leur compréhension commune des menaces pour la sécurité auxquelles ils sont collectivement confrontés et de renforcer la culture européenne de sécurité et de défense. Le processus est conçu pour répondre au besoin croissant de l'Union de pouvoir agir en tant que garant de la sécurité.

Les missions et opérations de gestion de crise sont l'expression la plus visible et la plus concrète de la PSDC. Selon le vice-président des ressources humaines Josep Borrell, il est essentiel de renforcer l'engagement par le biais des missions et des opérations de la PSDC, avec des mandats plus forts mais également flexibles.

Bien que le Parlement européen ne joue pas un rôle direct dans la définition de la boussole stratégique, il devrait être régulièrement informé et avoir la possibilité d'exprimer son point de vue sur le processus.

Développement des instruments de la PSDC

En ce qui concerne le développement et l'harmonisation de la coopération en matière de défense entre les États membres, depuis 2016, la PSDC a obtenu un certain nombre de résultats positifs, notamment : le lancement de la PESCO ; une structure permanente de commandement et de contrôle pour la planification et la conduite de missions militaires non exécutives ; un mécanisme de cartographie des capacités de défense ; un Fonds européen de défense ; une amélioration de la mobilité militaire ; une cyberpolitique plus robuste ; et une coopération accrue avec l'OTAN.

En décembre 2020, le Conseil est parvenu à un accord politique provisoire avec les représentants du Parlement sur un règlement établissant le FED, dans le contexte du cadre financier pluriannuel (CFP) pour la période 2021-2027. Avec un budget de 8 milliards d'euros sur sept ans alloué à l'EED, l'UE deviendra l'un des trois principaux investisseurs dans la recherche en matière de défense en Europe.

L'instrument européen pour la paix est l'un des instruments les plus récents de la PSDC. Grâce à cet instrument, l'UE financera les coûts communs des missions et opérations militaires de la PSDC, ce qui renforcera la solidarité et le partage des charges entre les États membres. L'instrument contribuera à accroître l'efficacité de l'action extérieure de l'UE en renforçant les capacités des opérations de soutien de la paix et les capacités des pays tiers et des organisations partenaires dans le domaine militaire et de la défense.

Missions et opérations de la PSDC de 2003 à 2021

Depuis 2003 et les premières interventions dans les Balkans occidentaux, l'UE a lancé et géré 36 opérations et missions sur trois continents. En mai 2021, 17 missions et opérations PSDC sont en cours, dont 11 civiles et 6 militaires, impliquant quelque 5 000 militaires et civils de l'UE déployés à l'étranger. Les missions et opérations les plus récentes ont contribué à améliorer la sécurité en République centrafricaine (EUAM CAR) et à faire respecter l'embargo des Nations unies sur les armes en Libye (EUNAVFOR MED IRINI). Les décisions de l'UE de déployer des missions ou des opérations sont généralement prises à la demande du pays partenaire auquel l'aide est fournie et/ou sur la base d'une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies.

Le rôle (marginal) du Parlement européen

Le Parlement européen soutient traditionnellement l'intégration et la coopération de l'UE en matière de défense. Le Parlement contrôle la PSDC et peut s'adresser à la HR/VP et au Conseil de sa propre initiative (article 36 du TUE). Il exerce également un contrôle sur le budget de la PSDC (article 41 du TUE). Deux fois par an, le Parlement organise des débats sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la PESC et de la PSDC, et adopte des rapports : un sur la PESC, rédigé par la commission des affaires étrangères (AFET), et un sur la PSDC, rédigé par la sous-commission de la sécurité et de la défense (SEDE).

En décembre 2020, le Parlement européen a approuvé son rapport annuel sur la mise en œuvre de la PSDC. Le Parlement a réitéré son soutien au PESCO, au CARD et au FED, car ils peuvent contribuer à accroître la cohérence, la coordination et l'interopérabilité dans la mise en œuvre de la PSDC et consolider la solidarité, la cohésion, la résilience et l'autonomie stratégique de l'Union. Le rapport se félicite de l'engagement de l'UE à accroître "sa présence mondiale et sa capacité d'action", tout en appelant la HR/VP et le Conseil à "fournir une définition formelle commune de l'autonomie stratégique". Elle appelle à une plus grande efficacité des missions PSDC, notamment par une contribution accrue des forces des États membres et l'intégration de la dimension de genre. Il se félicite également des initiatives de renforcement des capacités, tout en notant la nécessité d'en assurer la cohérence. Le rapport aborde également les questions liées aux nouvelles technologies, aux menaces hybrides, à la maîtrise des armements, au désarmement et aux régimes de non-prolifération, ainsi qu'à la coopération avec les partenaires stratégiques tels que l'OTAN, les Nations unies et le Royaume-Uni.

Depuis 2012, le Parlement européen et les parlements nationaux des États membres organisent deux conférences interparlementaires par an pour discuter des questions relatives à la PESC. La coopération interparlementaire dans ces domaines est prévue par le protocole 1 du traité de Lisbonne, qui décrit le rôle des parlements nationaux dans l'UE.

Le traité de Lisbonne permet au Parlement européen de jouer un rôle à part entière dans le développement de la PSDC, faisant de lui un partenaire dans la définition des relations extérieures de l'Union et dans la réponse aux défis tels que ceux relatifs à la mise en œuvre de la stratégie européenne de sécurité.

17:18 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Défense | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : europe, union européenne, affaires européennes, défense, défense européenne, politique internationale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Prof. Luca Siniscalco: qu'est-ce que l'ésotérisme?

Professeur d'esthétique à l'université de Milan, professeur de philosophie contemporaine, histoire et culture de l'ésotérisme.

Propos recueillis par Susanna Basile

Ex: https://www.leculture.it/prof-luca-siniscalco-che-cose-lesoterismo/?fbclid=IwAR0fgfXK1BH-LkYKP8X1DydY1aRI2nZbvjJ7b_girMTm-k-MMbwXxhaqri0

Un entretien avec Luca Siniscalco, professeur d'esthétique à l'université de Milan et professeur de philosophie contemporaine, d'histoire et de culture de l'ésotérisme à Unitreedu. Éditeur d'essais sur Ernst Niekisch, Ernst Jünger et Julius Evola, il collabore à diverses revues et maisons d'édition.

Un entretien avec Luca Siniscalco, professeur d'esthétique à l'université de Milan et professeur de philosophie contemporaine, d'histoire et de culture de l'ésotérisme à Unitreedu. Éditeur d'essais sur Ernst Niekisch, Ernst Jünger et Julius Evola, il collabore à diverses revues et maisons d'édition.

S.B. : Qu'est-ce que l'ésotérisme ?

L.S. : D'une manière générale, l'ésotérisme désigne une doctrine secrète, occulte, réservée à un groupe initiatique, par opposition à la connaissance "exotérique", la connaissance visible, conceptuelle, accessible à la plupart des gens. L'ésotérisme est structuré en un enseignement d'une matrice spirituelle, intérieure, visant la croissance du moi et sa transfiguration, dans un sens vertical et anagogique.

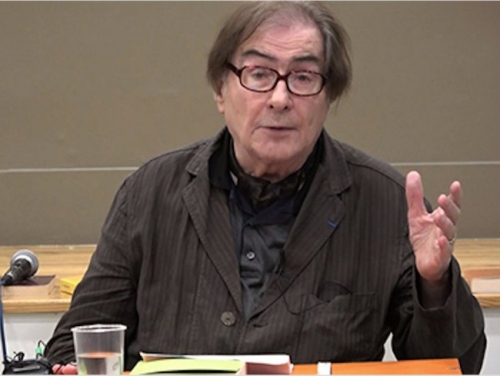

Suivant l'enseignement d'Antoine Faivre (photo, ci-dessous), premier chercheur à s'être spécialisé dans le domaine académique de l'ésotérisme occidental (en tant que fondateur et titulaire de la chaire d'"Histoire des courants ésotériques dans l'Europe moderne et contemporaine" à l'École pratique des hautes études de Paris), on peut reconnaître une tradition comme "ésotérique" dans la mesure où elle satisfait à quatre principes essentiels, qui agissent, pour ainsi dire, comme son "plus petit dénominateur commun" : l'adhésion à la doctrine analogique de la correspondance entre macrocosme et microcosme ; la perception - pas nécessairement panthéiste - de la nature comme une force vivante, animée (une "énergie" plutôt qu'une "chose" - natura naturans plutôt que natura naturata pourrait-on dire, en langage philosophique) ; la contemplation de certaines figures de médiation entre les plans transcendant et immanent, des niveaux cosmiques intermédiaires entre la matière et l'esprit ; la tension existentielle vers la transmutation intérieure.

Ce dernier point nous permet de penser l'ésotérisme plus comme une orthopraxie que comme une orthodoxie : il existe de nombreux ésotérismes, parfois en opposition aux religions officielles, dans d'autres cas en harmonie symbiotique avec elles (comme le côté occulte, intérieur, de l'"église" visible, extérieure, à laquelle ils se réfèrent), dotés de doctrines, de cosmogonies et de philosophies distinctes, mais toutes ces formes poursuivent la recherche "scientifique" (au sens épistémique traditionnel, certainement pas moderne) de la conjonction concrète, expérientielle, effective avec le divin (métaphorisé de la manière la plus variée : theosis, indiamento, coincidentia oppositorum, nuptiales chimiques, rebis, etc. ). L'ésotérisme - que j'étudie essentiellement dans sa tradition occidentale, mais qui a des liens profonds avec l'Orient - est donc un savoir pragmatique, ou, à l'inverse, une praxis sapientielle, visant à pousser le chercheur vers ceux-ci et la construction d'un chemin individuel, adapté à son "équation personnelle" (je cite ici Evola), enraciné dans la Tradition mais ouvert sur l'Histoire.

S.B. : L'érudit Elemire Zolla parle de vérités (expériences métaphysiques) exposées dans les preuves : quelle est votre opinion ?

L.S. : Dans le binôme que vous proposez se trouve le cœur de la sagesse métaphysique archaïque, en accord avec la définition de l'ésotérisme que j'ai tenté d'élaborer précédemment. On retrouve la trace pragmatique-existentielle de la Sagesse (on parle d'"expériences", et non de "concepts", de "spéculations", de "raisons") et le caractère clair-obscur de la Vérité, que l'ésotérisme, en tant qu'occultisme, permet d'exposer en évidence, comme une connaissance lumineuse et évidente. Cela ressemble à un paradoxe - et c'en est un. En effet, comment peut-on imaginer que des connaissances cachées, obscures, mystérieuses soient "exposées en évidence" ? Nous sommes au cœur de la contradiction logique de la connaissance métaphysique, qui déplace " de force " l'organe de la connaissance du plan logico-dialectique, dominé par le principe aristotélicien de non-contradiction, au plan supra-rationnel, intuitif, symbolique. Ici, tout est Un, et la vérité de l'Un, comme l'enseigne la culture grecque, est donnée comme aletheia, c'est-à-dire comme "non-fondation". Mais cette non dissimulation, tout comme la natura naturans, n'est pas une "chose", un "donné", mais un processus dynamique, fait de polarités, de métamorphoses, d'energheia. La "non dissimulation" n'est possible que si la "dissimulation" est donnée simultanément. La vérité s'offre comme apparition et disparition, présence et absence, lumière et obscurité. Martin Heidegger, dans le domaine philosophique, a écrit des pages splendides sur le sujet qui font écho à une tradition pré-philosophique, une tradition véritablement sapientielle, celle des présocratiques, les "philosophes surhumains" sur lesquels Giorgio Colli a longuement médité. La vérité, au sens authentique, n'est pas la "commensuration", l'"être conforme" à quelque chose d'autre, mais l'ouverture rayonnante et extatique de l'Être de l'entité. L'aletheia, en somme, en tant que révélation dans laquelle la voilure de l'être est transfigurée, n'est pas la propriété d'une affirmation ou d'une proposition, ni une soi-disant valeur, elle n'est pas donnée comme un " concept ", une connaissance spéculative, mais comme un événement : " L'être - écrit Heidegger - est (ouest) essentiellement comme événement (Ereignis) ". C'est la survenance de l'événement de la vérité, à laquelle conduit seulement cette voie sapientielle " qui sort des sentiers habituels des hommes " (Parménide, fr. 1, 27).

C'est à ce type de vérité que l'ésotérisme est confronté.

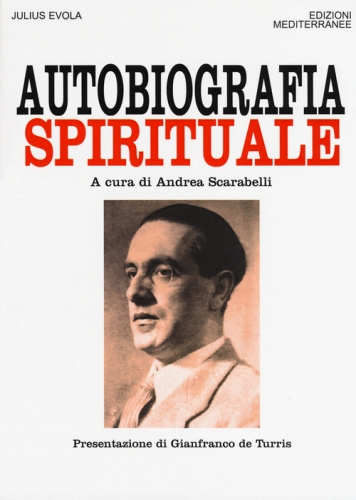

S.B. : Un auteur parmi d'autres, Julius Evola. Pouvez-vous nous donner quelques indices sur sa personnalité ?

L.S. : Il n'est pas facile de parler de la personnalité d'un auteur qui a systématiquement décrété la non-pertinence de sa propre - comme de toute autre - personnalité dans la transmission du savoir, au point de revendiquer la centralité de la notion d'"impersonnalité active" comme facteur discriminant entre une pensée métaphysique véridique et une extraversion narcissique et pathologique de l'ego hypertrophique d'un sujet "rhétorique".

Toutefois, je peux fournir quelques indications générales, qui sont particulièrement utiles dans la phase d'introduction pour aborder l'auteur traditionaliste. En premier lieu, nous sommes aidés par la célèbre affirmation, proposée par Evola lui-même dans son autobiographie intellectuelle Le chemin du cinabre, sur la base de laquelle Evola définit son "équation personnelle", c'est-à-dire son identité profonde, comme double : d'une part une forte "impulsion vers la transcendance", liée à un "certain détachement de l'humain" ; d'autre part une disposition kshatriya, ou oxyde "guerrier", "un type humain enclin à l'action et à l'affirmation".

Ces deux niveaux, apparemment antithétiques, ont suscité chez Evola le désir d'une sublimation capable de les réunir, sans perdre leurs particularités, à un niveau supérieur. "Evola conclut dans Il cammino del cinabro (Le chemin du cinabre): "Il se peut que la tâche existentielle fondamentale de toute ma vie ait été de concilier les deux tendances. L'accomplir, et aussi éviter un effondrement, a été possible au moment où j'ai assumé l'essence des deux impulsions sur un plan supérieur. Dans le domaine des idées, leur synthèse est à la base de la principale formulation que j'ai donnée, dans la dernière période de mon activité, au "traditionalisme", par opposition à celui, plus intellectualiste et orientalisant, du courant dirigé par René Guénon".

L'immensité des intérêts théoriques d'Evola, qui s'est occupé d'art et de philosophie, d'ésotérisme et de métapolitique, d'histoire des religions et de symbolisme, de sexologie et d'alpinisme - pour ne citer que quelques-uns de ses principaux noyaux de recherche - témoigne également d'une personnalité complexe, protéiforme mais intégrale, égocentrique mais capable d'extraversion, de confrontation avec l'altérité. Ce type de personnalité est confirmé dans le souvenir du président de la Fondation Julius Evola, Gianfranco de Turris, que nous fréquentons depuis longtemps, qui, dans diverses interviews, rappelle l'impression de "caractère" que lui a laissée Evola. Contrairement à d'autres "témoins" qui parlent d'Evola comme d'un maître spirituel sévère et ascétique, De Turris se souvient du philosophe romain comme d'une "personne normale", sans excentricités ni particularités, à part l'habitude de prendre son monocle dans le tiroir de son bureau et de le porter en présence de dames et de demoiselles ; aucune attitude de supériorité ou de "maître", aucunement une attitude de "je-sais-tout".

De Turris esquisse ainsi son propre souvenir précieux d'Evola : "Une personne qui parlait de tout et de tous, à la limite du bavardage et de la plaisanterie, comme un vieil ami, sans pomposité ni saccage ni attitude de "gourou"". Et il ajoute : "Un ami, qui n'est pas un "Evolien", m'a raconté que lorsqu'il est allé lui rendre visite avec un fidèle de sa pensée, ce dernier, en entrant dans sa chambre, s'est prosterné sur le sol et a absorbé en silence les préceptes quelque peu absurdes et intemporels qu'Evola lui dictait ! Je ne peux pas penser que cet ami a tout inventé. En revanche, une fois à d'autres qui s'étaient adressés à lui dans un esprit trop superficiel, il les renvoyait à la fin, comme le rappelle Renato Del Ponte, en leur donnant un exemplaire de Tex, la bande dessinée occidentale alors (et maintenant) la plus durable et la plus répandue, comme pour dire, à mon avis : vous êtes mieux adaptés à ce genre de lecture. Le mot du sage...". Comment expliquer cette diversité d'approche, en considérant les différents témoignages comme fiables ? De Turris propose à nouveau une thèse tranchante : Evola aurait fait preuve d'une aptitude - affinée sur le plan psychologique - à reconnaître la sensibilité intérieure de son vaste auditoire, une intuition "subtile" qui l'aurait conduit à "donner à chacun le sien". Ainsi, De Turris conclut : "C'est pourquoi il est apparu "différent" ou singulier à ceux qui lui ont rendu visite, peut-être juste pour une fois. Il se comportait comme un maître zen ou soufi, un peu comme le faisait Pio Filippani-Ronconi : il disait des choses absurdes, utilisait des expressions paradoxales, provocantes, extrêmes, presque comme si, en provoquant, il voulait sonder les réactions de ceux qui étaient en face de lui, comme s'il voulait les tester, les sonder, observer leurs réactions extérieures, mais aussi intérieures.

Les adeptes, les "évolomanes" comme il les appelait lui-même, ont peut-être pris ses propos au pied de la lettre et se sont fait une fausse impression. Il en va de même pour ceux qui venaient à lui avec une attitude trop superficielle, ou pour les fauteurs de troubles, qui se prenaient pour des "hommes d'action" (...). Il n'était donc pas une personnalité multiforme, un caractère variable, mais son être avait un sens parce qu'il correspondait à la personnalité et à l'âme de ses interlocuteurs, sérieux ou pas, préparés ou pas, éduqués ou pas, naïfs ou pas, amis ou ennemis. Son attitude et son langage étaient utilisés pour comprendre qui étaient les nombreuses personnes qui voulaient le voir, le rencontrer, lui parler, peut-être même pour les taquiner subtilement sur leurs exagérations, même si elles ne s'en rendaient pas compte. D'où, mais il s'en moque visiblement, la naissance de certaines légendes urbaines à son sujet qui ne l'ont pas toujours aidé.

En bref, un voyageur de l'Esprit capable de sarcasme et d'auto-ironie. Comme l'enseigne un maître zen : "Si tu rencontres le Bouddha sur ton chemin, tue-le ! Le magistère d'Evola proposait le "meurtre" de son propre moi, brisant sa pluralité et multipliant sa performativité, également au profit des interlocuteurs. Pour de plus amples informations philosophiques, cliquez sur ce lien https://www.siciliareport.it/wp-admin/post.php?post=147989&action=edit.

16:48 Publié dans Définitions, Entretiens, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : définition, ésotérisme, tradition, traditionalisme, julius evola |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Parution du n°445 du Bulletin célinien

Sommaire :

Entretien avec Henri Godard

Céline vu par un journaliste nazi [1943]

François Gibault nous écrit

Céline parmi les maudits

Du voyage au bout de l’Enfer de Dante au Voyage au bout de la nuit de Céline

Il est toujours divertissant de voir des intellectuels qui furent partisans d’un ordre totalitaire (communiste, puis maoïste) s’ériger en contempteurs des turpitudes idéologiques de Céline. La virulence de ces anciens commissaires politiques, jadis animateurs d’un “Front Culturel Révolutionnaire”, ne le cédait en rien à celle du pamphlétaire. Ainsi de Jean Narboni (1937), ancien rédacteur en chef des Cahiers du cinéma à la pire époque de leur histoire. Il signe un petit livre, La grande illusion de Céline, s’apparentant davantage au libelle qu’à l’essai¹. Il y aurait pourtant des choses intéressantes à écrire sur la relation ambivalente de Renoir à Céline. Lequel avait détesté, comme on sait, le chef-d’œuvre de celui qui était son exact contemporain. Le film sortit sur les écrans la même année que Bagatelles où il fut étrillé pour des raisons qui n’ont rien à voir avec le cinéma. Cela n’empêcha nullement Renoir de clamer son admiration à Céline. Pas seulement pour ses deux premiers romans mais aussi, plus tard, pour D’un château l’autre qualifié d’« épopée prodigieuse »². Il voulut même adapter Voyage au cinéma avant d’en être dissuadé par le producteur Pierre Braunberger.

Il est toujours divertissant de voir des intellectuels qui furent partisans d’un ordre totalitaire (communiste, puis maoïste) s’ériger en contempteurs des turpitudes idéologiques de Céline. La virulence de ces anciens commissaires politiques, jadis animateurs d’un “Front Culturel Révolutionnaire”, ne le cédait en rien à celle du pamphlétaire. Ainsi de Jean Narboni (1937), ancien rédacteur en chef des Cahiers du cinéma à la pire époque de leur histoire. Il signe un petit livre, La grande illusion de Céline, s’apparentant davantage au libelle qu’à l’essai¹. Il y aurait pourtant des choses intéressantes à écrire sur la relation ambivalente de Renoir à Céline. Lequel avait détesté, comme on sait, le chef-d’œuvre de celui qui était son exact contemporain. Le film sortit sur les écrans la même année que Bagatelles où il fut étrillé pour des raisons qui n’ont rien à voir avec le cinéma. Cela n’empêcha nullement Renoir de clamer son admiration à Céline. Pas seulement pour ses deux premiers romans mais aussi, plus tard, pour D’un château l’autre qualifié d’« épopée prodigieuse »². Il voulut même adapter Voyage au cinéma avant d’en être dissuadé par le producteur Pierre Braunberger.

Narboni pratique le billard à trois bandes : pour mieux accabler Céline, il épingle Armand Bernardini, et surtout George Montandon qui eut les mêmes phobies racialistes mais à un degré plus avancé. Le témoignage du fils (alors adolescent) du metteur en scène dépeignant, début 1938, un Céline menaçant Renoir du peloton d’exécution quand les Allemands seront là, se veut accablant. Vraisemblable alors qu’il voulait précisément empêcher un conflit jugé fratricide ? Testis unus, testis nullus… On n’ose pour autant qualifier ce témoignage de douteux. …Douteux ? C’est l’adjectif qu’utilise, par antiphrase, l’auteur pour caractériser le patronyme de Lucette Almansor, s’étonnant que Céline « ne semble pas s’en être avisé ni inquiété » (!). S’il connaissait mieux son sujet, il n’aurait pas subodoré « un lointain ancêtre arabe » et saurait que le bisaïeul de Lucette, Émile Almansor (1828-1897), enfant trouvé par la portière de l’hospice de Mortagne-au-Perche, fut ainsi dénommé par l’adjoint au maire, sans doute inspiré par ses lectures ou une page du dictionnaire³. Nulle origine arabe donc. Celle-ci ne préoccupait d’ailleurs nullement son époux : il pensait benoîtement qu’elle expliquait le goût de sa femme pour les danses orientales et espagnoles. Mais peut-on reprocher à Narboni de ne pas s’être sérieusement documenté, lui qui ne reconnaît même pas Lucette sur une photo où Céline « parle avec une femme au turban » ? Sur le parcours sinueux de Renoir, il y aurait eu bien des choses à rappeler. Après avoir été proche des anarchistes du groupe Octobre et de la bande à Prévert, il fut compagnon de route du PCF sous le Front populaire avant d’aller tourner un film dans l’Italie fasciste à la veille de la guerre, puis de faire, vainement, des offres de service à Vichy. Déçu, il s’exila, comme on sait, en Amérique où son admiration pour Céline demeura intacte4. « Je l’aime parce qu’il est passionné », disait-il.

• Jean NARBONI, La grande illusion de Céline, Éd. Capricci, 2021, 140 p. (17 €)

14:10 Publié dans Littérature, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : revue, louis-ferdinand céline, lettres, lettres françaises, littérature, littérature française |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

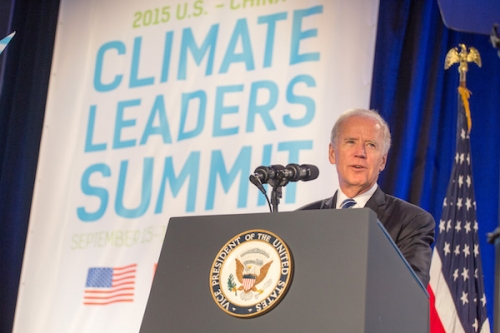

Agenda vert et/ou retour au charbon: les contradictions "noires" et "vertes" de Biden

Alfredo Jalife Rahme

Source: https://www.jornada.com.mx/2021/11/03/opinion/016o1pol & https://www.alfredojalife.com/2021/11/03/las-negras-contradicciones-verdes-de-biden/

Le grave problème que pose le prétendu "leadership mondial" des États-Unis, avec ses mesures de lutte contre le changement climatique depuis près d'un quart de siècle, est la géopolitisation de l'"agenda vert". Ainsi, le protocole de Kyoto, signé en 1997 par Clinton, avec son vice-président pharisien Al Gore - qui se prend pour l'écologiste suprême de la Voie Lactée - a été rejeté en bloc en mars 2001 par Baby Bush. Bill Clinton et Baby Bush se sont lancés la balle du rejet parce que sa mise en œuvre allait coûter 4000 milliards de dollars à leur pays.

De même, Trump, la main sur la ceinture, a rejeté l'Accord de Paris sur le climat de 2016 - signé par le duo Obama/Biden - et qui, dans une large mesure, constitue la matrice opérationnelle de la COP26 qui a connu 25 réunions anticipées avec une exagération cacophonique stridente, mais sans aucune concrétisation. Ni le sommet du G20 à Rome ni celui de la COP26 à Glasgow, en Écosse, n'ont bénéficié de la présence irremplaçable des deux autres superpuissances du "nouvel (dés)ordre tripolaire", la Chine et la Russie, ce qui délégitime toute résolution intrinsèquement non contraignante, même si le tsar Vlady Poutine (https://reut.rs/2Y8TKOw) et le mandarin Xi (https://bit.ly/3CFxsmL) ont tous deux participé à des téléconférences au cours desquelles ils ont fait preuve de souplesse pour atténuer, en fonction des circonstances de chaque nation, l'indéniable changement climatique.

Le problème de Biden n'est pas mondial, pas même dans son hostilité contre la Chine, la Russie et l'Arabie saoudite, mais national, où son propre coreligionnaire démocrate, le sénateur Joe Manchin - pour la Virginie occidentale, deuxième État producteur de charbon après le Wyoming, sans parler de ses ressources en gaz de schiste - entrave son programme vert idyllique qui est également pernicieux pour les États producteurs de pétrole du Texas et de l'Oklahoma. Il s'avère et met en évidence que Biden vante une chose, tout en faisant le contraire, comme c'est le cas avec l'augmentation "pour la première fois en sept ans" de la "quantité d'électricité aux États-Unis générée" par l'abominable charbon, selon le Daily Mail du Royaume-Uni (31/10/21), très proche du MI6, qui affirme que la crédibilité du président assiégé a été sérieusement érodée.

En raison de la montée en flèche du coût du gaz naturel - qui, soit dit en passant, touche le Mexique depuis l'inconcevable naïveté de López Portillo - "il (Biden) est revenu au charbon" (méga !), selon l'Energy Information Administration américaine.

Les initiés soulignent que l'émergence de l'utilisation du charbon aux États-Unis "est le résultat de politiques qui diabolisent le gaz naturel". Biden et Bill Gates sont tous deux connus pour mener une guerre géopolitique contre le gaz naturel afin de saper le leadership de la Russie, de l'Iran, du Qatar et du Turkménistan (https://bit.ly/3GNUb2b). Autre problème juxtaposé, le gaz naturel reste le premier producteur d'électricité aux États-Unis, devant le charbon, dont la production a augmenté de 22 % depuis le début de l'année, les centrales nucléaires (en tête de cette catégorie), bien avant l'énergie éolienne/solaire naissante et l'hydroélectricité (https://bit.ly/31kb701).

De manière surprenante, le journal mondialiste pro-"vert", le New York Times, expose la contradiction flagrante de Biden qui, tout en "poussant à l'énergie propre, cherche à accroître la production de pétrole" (mégassic !). Biden lui-même a fait remarquer qu'"il semble ironique qu'il appelle les pays riches en énergie à stimuler la production de pétrole" tout en "implorant le monde de juguler le changement climatique" (https://nyti.ms/3q1ZWDI).

Selon le New York Times, Darren Woods, directeur d'Exxon Mobil, a déclaré devant un panel de la Chambre des représentants que "nous ne disposons pas actuellement de sources d'énergie alternatives adéquates", de sorte que "le pétrole et le gaz continueront d'être nécessaires dans un avenir prévisible".

Les jeunes Européens qui adhèrent à l'agenda environnemental ne sont pas disposés à retarder et à envisager la décarbonisation de la planète alors que Biden a ses plus grands détracteurs dans son propre parti, sans parler de la majorité des républicains. La véritable feuille de route et le calendrier de la COP26 seront peut-être décidés lors de l'élection cruciale du gouverneur de Virginie, et non à Glasgow ou à Rome.

Comment lire Alfredo Jalife Rahme sur le net:

https://alfredojalife.com

Facebook : AlfredoJalife

Vk : alfredojalifeoficial

Télégramme : AJalife

https://www.youtube.com/channel/UClfxfOThZDPL_c0Ld7psDsw?view_as=subscriber

11:30 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : joe biden, états-unis, actualité, énergie, charbon, agenda vert |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook