dimanche, 07 novembre 2021

L'Ile et le Continent

L'Ile et le Continent

Par Marco Ghisetti

Ex: https://www.eurasia-rivista.com/lisola-e-il-continente-2/

L'île et le continent à l'époque colombienne (XV-XIX)

Le géographe français Yves Lacoste définit la géopolitique comme "la situation dans laquelle deux ou plusieurs acteurs politiques se disputent un territoire" (1) et, par ailleurs, comme l'étude du conditionnement géographique de l'action de l'État. Le conditionnement du facteur géographique et du facteur interprétatif peut facilement être vérifié à l'aide d'un cas exemplaire. La France a été unifiée avant l'Allemagne parce que le réseau fluvial français s'est développé selon une forme radiale dont l'épicentre était Paris. Cela a permis à un centre de pouvoir basé à Paris d'étendre son pouvoir et d'absorber les autres entités politiques présentes dans l'espace français ; cette unification a eu lieu pendant l'ère moderne post-médiévale, car il y avait eu des développements technologiques qui rendaient possible l'unification politique de territoires plus vastes que la taille des entités politiques du Moyen Âge. En revanche, l'unification de l'Allemagne par la Prusse n'a pas eu lieu en même temps que l'unification française, car le réseau fluvial allemand s'est développé de manière parallèle, ce qui a entravé l'unification politique. La Prusse n'a pu organiser autour d'elle les différentes entités politiques allemandes qu'à la suite de nouveaux développements technologiques, notamment dans le secteur ferroviaire, qui lui ont permis de surmonter ses contraintes géographiques.

Lacoste a ensuite enrichi sa définition en y ajoutant une composante interprétativiste, selon laquelle une connaissance approfondie de son propre espace géographique et de la manière dont un acteur politique interprète son espace influence la manière dont cet acteur politique oriente son action dans le monde. Il est également possible ici de le montrer à travers un cas exemplaire. Vers le 15ème siècle, les Anglais et les Chinois disposaient de technologies assez similaires dans le domaine naval. Cependant, les Anglais, comme l'écrit Carl Schmitt, sont passés d'un "peuple d'éleveurs de moutons" à un "peuple d'écumeurs de mer et de corsaires, [de] fils de la mer" (2), tandis que les Chinois, comme le souligne Friedrich Hegel, sont restés un peuple qui considérait la mer comme le lieu où la terre se terminait, tout simplement (3). L'Angleterre devient une puissance maritime et fonde un empire transocéanique, tandis que la Chine reste une puissance continentale, sans révolutionner son image de l'espace, même si le niveau de développement technologique naval en Chine et en Angleterre était,à l'époque, très similaire.

La révolution spatiale anglaise du 15ème siècle est décrite par Schmitt comme une transformation qui a fait de l'Angleterre "une île", un territoire qui "est devenu le sujet et le centre du retournement élémentaire du continent vers la haute mer [...] héritier de toutes les énergies maritimes alors libérées [...] il est devenu une île dans un sens nouveau et jusqu'alors inconnu" (4), détachant "son regard du continent" et l'élevant même "jusqu'aux grandes mers du monde" (5), et générant un conflit entre la Mer (l'île anglaise, puissance maritime) et la Terre (les Etats européens, puissances continentales).

Antonio Zischka, contemporain de Schmitt, porte un jugement similaire en affirmant que "pendant l'époque romaine et le Moyen Âge, l'Angleterre n'avait aucune importance", mais qu'avec la guerre de Cent Ans (1337-1453), elle a "coupé, pour ainsi dire, le cordon ombilical" qui la reliait à l'Europe et, ce faisant, "sa nature insulaire s'est clairement affirmée" (6). Pendant la Seconde Guerre mondiale, Johann von Leers a écrit que "pendant tout le Moyen Âge, les îles britanniques ont eu peu d'importance pour l'histoire de l'Europe", alors qu'après la conquête normande (1090), les Anglais "appréciaient l'insularité anglaise, l'avantage d'être dans une terre sans voisins et inattaquable, comme une politique de puissance" (7).

L'Anglais et contemporain de ces auteurs, Halford Mackinder, définit cette transformation spatiale comme celle qui a ouvert une période historique différente de la période médiévale, la "période colombienne". Il s'agit d'une période historique au cours de laquelle les "découvertes colombiennes" ont fait de "l'Atlantique Nord [...] un bassin arrondi" et au cours de laquelle la "Grande-Bretagne", en raison de la "position centrale" dont elle a commencé à jouir dans ce bassin, combinée à sa "position insulaire [...] au large du grand continent [...] est progressivement devenue la terre centrale, plutôt que marginale, du monde" (8). Ayant atteint cette centralité dans le bassin atlantique, Mackinder souligne comment l'Angleterre a atteint la "dominance sur la mer", c'est-à-dire qu'elle a pu dominer, grâce à sa flotte, sa puissance économique et les différentes bases navales et transocéaniques qu'elle a installées tout au long de "la grande route océanique": l'Angleterre est devenue une puissance maritime qui, par rapport au grand continent dont elle s'est détachée en se donnant à la mer, maintient la " politique traditionnelle [de] faire des alliances avec des États plus petits en opposition à tout grand État qui menace de bouleverser l'équilibre des forces en Europe" (9).

Claudio Mutti, en reconstituant ce en quoi consistait la politique d'équilibre des forces, écrit qu'il s'agissait davantage de "monter les nations européennes les unes contre les autres" en vue d'"empêcher l'unification politique de l'espace continental" (10) (d'où le choix anglais de soutenir la nation faible contre la nation forte) que d'une véritable défense des faibles. Tiberio Graziani a résumé la politique de puissance anglaise envers le continent pendant la période colombienne comme une "politique de puissance séculaire visant à contenir et à contrecarrer les accords d'amitié et/ou d'intégration entre les nations du continent européen" (11). C'était la stratégie britannique car, écrit Jean Thiriart, "la formation d'une Europe unifiée [...] entraînerait la création d'une force capable de l'envahir" (12).

En affirmant son insularité, la stratégie générale anglaise était donc de maintenir sa domination maritime et, en même temps, de garder le continent divisé. Cette stratégie est aussi généralement qualifiée d'"isolationnisme" dans la littérature, mais il convient de préciser qu'elle ne doit pas être assimilée, par exemple, à la politique fermée du Sakoku du Japon, par laquelle l'Empire de la Fleur de Cerisier (également un groupe d'îles flanquant un continent) entendait minimiser toute forme de contact avec les autres puissances. L'isolationnisme britannique, en revanche, était une véritable politique de puissance, un isolationnisme qui "était en fait très extraverti" (13). Pendant la période colombienne, la puissance hégémonique était donc l'Angleterre, l'île hégémonique face au continent.

L'île et le continent à l'époque postcolombienne (XX-)

Cependant, entre le 19ème et le 20ème siècle, il y a eu des changements et des développements technologiques qui, comme ceux qui avaient provoqué le passage du monde médiéval au monde colombien (qui était caractérisé à la fois par l'ouverture européenne au monde et par l'unification des microstructures politiques médiévales en États modernes), ont conduit à la naissance du monde post-colombien, dans lequel il n'y avait plus de terrae nullius et qui était caractérisé par l'unification des empires continentaux. Ces transformations ont fait de l'Angleterre une "petite île [qui n'a pas] une productivité suffisante pour établir un empire capable de tenir tête aux grands empires continentaux qui émergent" (14) (la Russie, les États-Unis, et potentiellement la Chine, l'Inde et le Brésil).

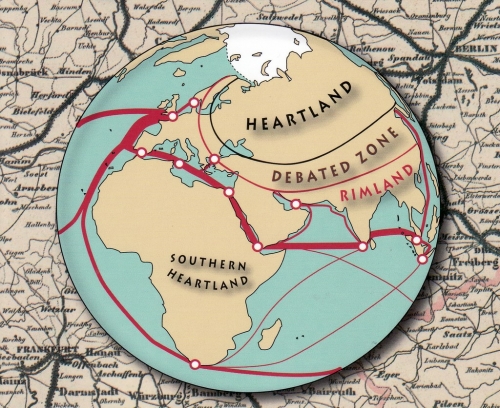

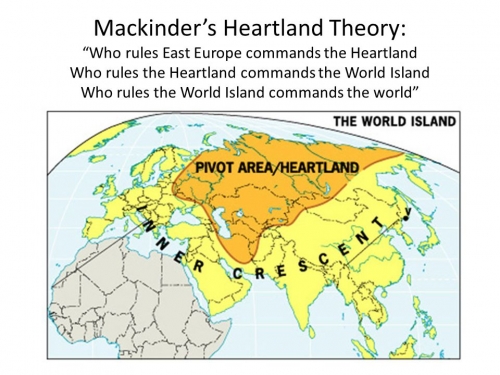

En outre, écrit Mackinder, "le continent combiné de l'Europe, de l'Asie et de l'Afrique" est devenu "effectivement et pas seulement théoriquement une île : [...] le monde insulaire" (15). Les autres macro-régions du monde (Amérique du Nord et du Sud, Australie, dominions britanniques), étant des terres beaucoup plus petites avec beaucoup moins de ressources naturelles et de population que l'île-monde, sont considérées par Mackinder comme des "satellites" de l'île-monde. Pour Mackinder, l'île-monde est constituée d'un centre appelé "cœur de la terre" (heartland) et de quatre appendices (le croissant intérieur/inner crescent) qui se développent autour de lui: l'Europe péninsulaire, l'Asie du Sud-Ouest (Proche et Moyen-Orient, Afrique du Nord), l'Inde et la Chine ; ces quatre zones sont des appendices mais font néanmoins partie intégrante de l'île-monde. Les appendices seront plus tard appelés "rimlands" par Nicholas Spykman. Le potentiel de puissance de la World Island est tel que si une puissance ou un concert de puissances locales parvenait à organiser cette World Island, elle ou ils auraient à leur disposition "l'utilisation de vastes ressources continentales pour la construction de flottes, avec la possibilité conséquente de conquérir la domination du monde" (16) . L'ère post-colombienne est devenue, pour Mackinder, l'ère des "empires continentaux", dans laquelle les structures politiques modernes s'unissent en États de dimensions continentales.

Les changements radicaux survenus entre le 19ème et le 20ème siècle ont également été identifiés par Alfred Thayer Mahan, "le premier à théoriser la stratégie maritime [et] à souligner l'importance, dans la géopolitique contemporaine, de la "domination maritime"" (17) et celui qui allait devenir le père de la doctrine géopolitique américaine. Il est le père de la doctrine militaire américaine parce qu'il est celui qui a systématisé la stratégie maritime américaine pour le monde post-colombien et indiqué les constantes stratégiques que les États-Unis devaient suivre pour devenir la "véritable île contemporaine", l'"île continentale" du 20ème siècle et au-delà. Mahan écrit :

"Les États-Unis sont à toutes fins utiles une puissance insulaire, comme la Grande-Bretagne. Nous n'avons que deux frontières terrestres, le Canada et le Mexique. Ce dernier pays dernière est désespérément inférieure à nous dans tous les éléments de la force militaire. Quant au Canada [...] les chiffres indiquent clairement que l'agression ne sera jamais sa politique. [...] Nous sommes, répétons-le, une puissance insulaire, donc dépendante de la marine. En outre, une puissance navale durable dépend en fin de compte des relations commerciales avec les pays étrangers" (18).

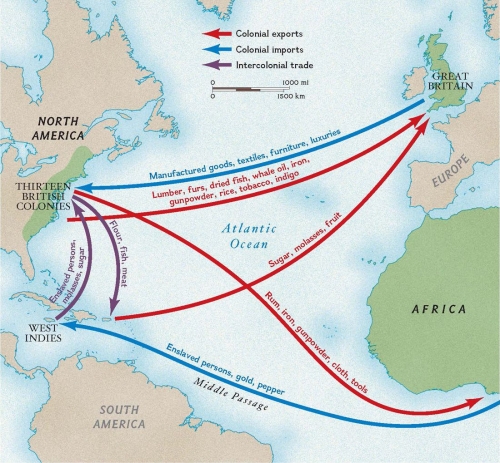

Suivant l'étoile polaire indiquée par Mahan, les États-Unis ont promu une double ligne d'expansion, verticale et horizontale, afin de devenir la véritable puissance insulaire contemporaine. Avec le percement du canal de Panama, fortement préconisé par Mahan, les États-Unis ont obtenu la condition du bi-océanisme avec les côtes reliées par la mer. Au sud, les États-Unis ont promu l'expulsion des puissances européennes, faisant de la mer des Caraïbes et de la mer du Mexique une mer intérieure américaine, hégémonisée par les États-Unis, et, par une déclinaison agressive de la doctrine Monroe, ont favorisé, comme l'écrit Tiberio Graziani, "l'unité géopolitique pour [l'Amérique du Nord] [et] la fragmentation excessive pour l'Amérique centrale et du Sud" (19).

En ce qui concerne l'expansion horizontale, Mahan insiste sur l'unité de la puissance marchande et militaire des puissances maritimes, plaide pour la nécessité d'hériter de l'empire maritime britannique, de maintenir l'équilibre des forces en Europe afin qu'un challenger ne se présente pas, maintenir l'équilibre des forces en Méditerranée afin de disposer d'un "libre accès au canal de Suez", le "chemin de fer maritime" (20) qui relie la mer Méditerranée au golfe Persique car, à travers lui, on accède par mer à l'océan Indien, au Pacifique et, par le canal de Panama, à l'Atlantique à nouveau. En exerçant l'hégémonie maritime sur ces routes, on crée ce que Mahan appelle "l'océan uni", qui selon l'amiral est le siège principal de la puissance mondiale; une hégémonie qui peut être partiellement soulagée et partagée avec des puissances maritimes secondaires. Le Moyen-Orient et l'Asie doivent être maintenus dans un équilibre des forces, comme c'est le cas en Europe.

Les conclusions maritimes de Mahan ont été développées par Isaiah Bowman, qui renforce la thèse de l'interconnexion de l'Amérique latine avec les États-Unis en vue d'augmenter les débouchés commerciaux américains en Amérique du Sud et de diminuer les débouchés européens sur le "continent vertical" et, d'autre part, développe l'analyse des processus géoéconomiques et des opérations financières de contrôle du marché sur les relations politiques interétatiques en vue d'élire les États-Unis au rôle de garant de l'équilibre mondial, liant ainsi doublement la puissance navale américaine à la puissance financière (21).

Pendant la Seconde Guerre mondiale, la géopolitique de Mahan a été développée par Nicholas Spykman, un auteur qui a réalisé "l'achèvement de la géopolitique anglo-saxonne classique" (22), qui a déplacé le siège de la puissance mondiale de l'océan Indien vers les zones frontalières eurasiennes (rimlands) et a ajouté un "conflit permanent" entre le "nouveau monde", c'est-à-dire l'Amérique, et le "vieux monde", qui, ayant un potentiel de puissance plus important que le nouveau monde, doivent être maintenus dans un équilibre neutralisant par les Etats-Unis en y installant des bases militaires américaines et en liant l'économie de ces zones à l'économie américaine, afin qu'elles ne regardent pas vers le cœur de la terre eurasienne (23). Selon Spykman, dans la période post-colombienne, les États-Unis font face à l'Eurasie de la même manière que l'Angleterre faisait face à l'Europe pendant la période colombienne.

Les travaux de Mackinder, Mahan et Spykman constituent toujours le pivot de la doctrine géopolitique américaine, l'étoile polaire qui guide l'action des États-Unis dans l'ère post-colombienne (24) toujours en cours.

Les travaux de Mackinder, Mahan et Spykman constituent toujours le pivot de la doctrine géopolitique américaine, l'étoile polaire qui guide l'action des États-Unis dans l'ère post-colombienne (24) toujours en cours.

Henri Kissinger écrit :

Géopolitiquement, l'Amérique est une île au large du grand continent eurasien. La domination par une seule puissance de l'une des deux sphères principales de l'Eurasie - Europe ou Asie - est une bonne définition d'un danger stratégique pour les États-Unis, guerre froide ou pas. Ce danger doit être écarté même si cette puissance ne manifeste pas d'intentions agressives, car si cette puissance devait devenir agressive par la suite, l'Amérique se retrouverait avec une capacité de résistance efficace très réduite et une incapacité croissante à influencer les événements (25).

Zbigniew Brzezinski écrit :

L'Eurasie est le supercontinent axial du monde. Une puissance dominant l'Eurasie exercerait une influence décisive sur deux des trois régions les plus productives économiquement du monde: l'Europe occidentale et l'Asie orientale. Un coup d'œil à la carte suggère également qu'un pays dominant en Eurasie commanderait presque automatiquement le Moyen-Orient et l'Afrique [...] la puissance potentielle de l'Eurasie éclipse même celle de l'Amérique. [La stratégie américaine consiste donc à] s'assurer qu'aucun État ou combinaison d'États n'acquiert la capacité d'expulser les États-Unis ou même de diminuer leur rôle [...] en Eurasie (26).

Phil Kelly écrit, en résumant les études géopolitiques américaines :

Toutes les visions stratégiques géopolitiques présentent l'Eurasie comme le facteur central. Tout comme pour l'Angleterre, pour les États-Unis, c'est de là que vient la principale (bien que plus lointaine) menace pour la sécurité. [La conscience de la vulnérabilité de l'Eurasie a longtemps été présente dans la pensée géopolitique américaine, et continue de l'être aujourd'hui. [...] La géopolitique américaine est étroitement liée aux principes de base des doctrines classiques des Britanniques [...] Tous deux se dépeignent comme une "île", flanquée d'une masse continentale menaçante qui doit être maintenue divisée pour protéger leur propre sécurité (27).

Kissinger lui-même résume ainsi toute la signification des interventions militaires américaines au cours du 20ème siècle : "Dans la première moitié du 20ème siècle, les États-Unis ont mené deux guerres pour empêcher la domination de l'Europe par un adversaire potentiel [...] Dans la seconde moitié du 20ème siècle (en fait à partir de 1941), ils ont mené trois guerres pour défendre le même principe en Asie - contre le Japon, en Corée et au Vietnam" (28). Nous constatons qu'en deux phrases seulement, Kissinger révèle le sens des guerres menées par les États-Unis tout au long du 20ème siècle, en les dépouillant de toute justification idéologique qui leur est habituellement attachée (guerres antifascistes, anticommunistes, guerre pour la liberté, pour la démocratie, pour la civilisation, etc.).

Alors que cela était vrai au 20ème siècle, François Thual note avec le début du troisième millénaire un paradoxe apparent dans l'évolution historique : là où la modernité se caractérisait par l'unification des microstructures politiques médiévales, l'époque contemporaine se caractérise par la multiplication des "impuissances géopolitiques", c'est-à-dire par la fragmentation, selon des lignes ethnoculturelles plus ou moins artificielles, des empires et des États de taille moyenne en petits États, donc en États qui ne sont que nominalement souverains. L'"éclatement de la planète" comme "stade suprême de la mondialisation", écrit Thual, s'explique par le fait que le "morcellement de la planète est le résultat de manipulations génétiques [...] l'expression d'un volontarisme [...] avec des États réels et des États que l'on pourrait qualifier d'"effacés" et qui sont généralement des "États dominés"" (29).

Alors que cela était vrai au 20ème siècle, François Thual note avec le début du troisième millénaire un paradoxe apparent dans l'évolution historique : là où la modernité se caractérisait par l'unification des microstructures politiques médiévales, l'époque contemporaine se caractérise par la multiplication des "impuissances géopolitiques", c'est-à-dire par la fragmentation, selon des lignes ethnoculturelles plus ou moins artificielles, des empires et des États de taille moyenne en petits États, donc en États qui ne sont que nominalement souverains. L'"éclatement de la planète" comme "stade suprême de la mondialisation", écrit Thual, s'explique par le fait que le "morcellement de la planète est le résultat de manipulations génétiques [...] l'expression d'un volontarisme [...] avec des États réels et des États que l'on pourrait qualifier d'"effacés" et qui sont généralement des "États dominés"" (29).

Les considérations de Thual ont été développées par Tiberio Graziani, qui affirme que la politique de fractionnement de la planète est menée par les États-Unis, qui, après avoir réussi au 20ème siècle à devenir - dans le langage de John Mearsheimer - le seul "hégémon régional" du monde, font maintenant "tout pour affaiblir, voire détruire" (30) un État qui se propose de faire de même. Le "processus de déstabilisation [...] de l'espace eurasiatique", lancé par les États-Unis après l'échec de la fonction d'équilibrage de l'Union soviétique, visait à exploiter les deux piliers de la puissance américaine - "le rôle de Wall Street en tant que centre financier incontesté du monde [et] la puissance de guerre nord-américaine du Pentagone" (31) - afin de diviser ce que Brzezinski avait appelé le "grand échiquier eurasiatique" (l'Île-Monde) et de hisser les États-Unis au rang de "première, unique et vraiment dernière superpuissance mondiale" (32). En bref, réaliser ce qu'un "employé du Département d'État américain" (33), Francis Fukuyama, avait appelé la "fin de l'histoire" (34).

Toutefois, le processus de fractionnement des États-Unis s'est accompagné d'un autre processus égal et opposé: celui des intégrations continentales, promu principalement par la Russie post-soviétique - qui "tente d'endiguer la marche des États-Unis vers l'Est par le tissage méthodique d'un système d'alliances stratégiques avec la Chine, le sous-continent indien et l'Iran" (35) - et par la Chine - qui, ayant survécu au "projet de transformer la République populaire de Chine en colonie économique américaine" (36) - tente de se présenter comme un hégémon régional en Asie. Les frictions générées par les deux tendances divergentes de l'intégration et de la fragmentation transforment les quatre annexes de l'île-monde en "décharges" (37) de tensions internationales, où se dérouleront les prochaines batailles pour la domination mondiale. Le succès ou non de la création d'un monde multipolaire ou, inversement, le succès des États-Unis à rester le Léviathan hégémonique, dépendra de la preuve et de la solidité de la collaboration intégrationniste sino-russe.

Claudio Mutti, commentant les projets d'intégration sino-russes, écrit: "La perspective d'un rapprochement entre l'Europe et la Russie, qui inquiète tant les États-Unis, devient un véritable cauchemar à Washington si l'on considère qu'au terme du parcours d'intégration représenté par la nouvelle route de la soie, la Russie et l'Europe pourraient être rejointes par la Chine; dans ce cas, en effet, l'Eurasie deviendrait le siège du pouvoir géopolitique mondial. Les "analyses" préconisant un nouveau renforcement des relations entre les États-Unis et l'Europe découlent de cette "anxiété américaine" (38).

Alain de Benoist écrit, en établissant un parallèle entre l'Angleterre de la période colombienne et les Etats-Unis d'aujourd'hui: "comme l'Angleterre d'hier, l'hégémonie américaine repose sur la domination mondiale des mers, prolongée par la domination des airs, et sur l'absence d'unité dans l'espace eurasien. L'axe Madrid-Paris-Berlin-Moscou acquiert toute son importance, aux côtés de l'axe Moscou-Téhéran-New Delhi [tandis que] l'inconnu chinois domine tout le reste" (39). Ainsi, comme dans la période colombienne et au 20ème siècle, l'histoire du 21ème siècle sera très probablement celle du choc entre deux tendances opposées: celle de la tentative d'unification et d'organisation de l'espace eurasiatique, voulue par les grandes puissances eurasiatiques, et celle de la tentative de l'empêcher, poursuivie par les États-Unis. Aujourd'hui comme hier, en utilisant les catégories géo-historiques de Mackinder et Schmitt, nous assistons à l'affrontement entre les loups de la mer et les loups de la terre, entre la Mer et la Terre, entre Poséidon et Antée, entre l'Île et le Continent.

BIBLIOGRAPHIE :

– Federico Bordonaro, La geopolitica anglosassone, Milano, Guerini, 2012

– Isaiah Bowman, The New World: Problems in Politics Geography, Nuova York, World Book, 1921.

– Zbigniew Brzezinski, “A Geostrategy for Eurasia”, in Foreign Affairs, Vol. 76, No. 5, Sep.-Oct., 1997

– Zbigniew Brzezinski, La grande scacchiera: il mondo e la politica nell’era della supremazia americana, Longanesi, 1998.

– Alain de Benoist, “Géopolitique”, in Nouvelle Ecole, No. 55, 2005, 1

– William Engdahl, “L’odierna posizione geopolitica degli Usa”, in Eurasia. Rivista di studi geopolitici, Vol. 3/2010.

– Francis Fukuyama, La fine della storia e l’ultimo uomo, Milano, Rizzoli, 1992

– Marco Ghisetti, Talassocrazia: I fondamenti della geopolitica anglo-statunitense, Cavriago, Anteo, 2021.

– Tiberio Graziani, “Editoriale”, in Eurasia. Rivista di studi geopolitici, Vol. 2/2005

– Tiberio Graziani, “Il Patto atlantico nella geopolitica Usa per l’egemonia globale”, eurasia-sito.com, 1 gennaio 2009, https://www.eurasia-rivista.com/patto-atlantico-nella-geo...

– Tiberio Graziani, “Il risveglio dell’America indiolatina”, eurasia-sito.com, 1 luglio 2007, https://www.eurasia-rivista.com/il-risveglio-dellamerica-...

– Phil Kelly, “Geopolitica degli Stati Uniti d’America”, in Eurasia. Rivista di studi geopolitici, Vol. 3/2010

– Henri Kissinger, Does America Need a Foreign Policy?, Simon & Schuster, 2002

– Henry Kissinger, L’arte della diplomazia, Milano, Sperling & Kupfer

– John Mearsheimer, La logica di potenza. L’America, le guerre e il controllo del mondo, Milano, UBE, 2008

– Friedrich Hegel, Lezioni sulla filosofia della storia, Bari, Laterza, 2003.

– Yves Lacoste, “Che cos’è la geopolitica”, eurasia-rivista.com, 17 luglio 2007, https://www.eurasia-rivista.com/yves-lacoste-che-cose-la-...

– Pascal Lorot, Storia della geopolitica, Trieste, Asterios, 1995, 35.

– Halford Mackinder, Britain and the British Seas, Londra, William Heinemmann, 1902

– Halford Mackinder, Democratic Ideals and Reality, Washington, National Defence, 1996

– Halford Mackinder, Geographical Conditions Affecting the British Empire. I. The British Islands’, in “Geographical Journal”, Vol. 33, 1909

– Halford Mackinder, “Il perno geografico della storia”, in Eurasia. Rivista di studi geopolitici, Vol. 2/2018

– Halford Mackinder, Nations of the Modern World: An Elementary Study in Geography, Londra, Philip and Son, 1911

– Alfred Mahan, The Interest of America in Sea Power: Present and Furure, Boston, 1917

– Alfred Mahan, The Problem of Asia and its Effects upon International Politics, Boston, 1900

– Claudio Mutti, “Editoriale”, eurasia-sito.com, 15 settembre 2020, https://www.eurasia-rivista.com/negozio/lx-guerra-senza-l...

– Claudio Mutti, “Guerra senza limiti”, eurasia-sito.com, 15 settembre 2020, https://www.eurasia-rivista.com/guerra-senza-limiti-2/

– Claudio Mutti, “L’isola e il continente”, eurasia-rivista.com, 18 luglio 2017, https://www.eurasia-rivista.com/lisola-e-il-continente/

– Costanzo Preve, Elogio del comunitarismo, Napoli, Controcorrente, 2006

– Johann von Leers, L’Inghilterra: il nemico del continente europeo, , Parma, Insegna del Veltro, 2004, p. 41-2

– Daniele Scalea, “Come nacque un ‘impero’ (e come finirà presto)”, in Eurasia. Rivista di studi geopolitici, Vol. 3/2010

– Carl Schmitt, Terra e mare: una considerazione sulla storia del mondo, Milano, Giuffrè, 1986

– Nicholas Spykman, America’s Strategy in World Politics. The United States and the Balance of Power, Yale, 1942.

– François Thual, Il mondo fatto a pezzi, Parma, Insegna del Veltro, 2008

– Antonio Zischka, Le alleanze dell’Inghilterra. Sei secoli di guerre inglesi combattute con le armi altrui, Roma, Mediterranea, 1941-XIX, p. 41.

Notes:

- (1) Yves Lacoste, “Che cos’è la geopolitica”, eurasia-rivista.com, 17 luglio 2007, https://www.eurasia-rivista.com/yves-lacoste-che-cose-la-...

- (2) Carl Schmitt, Terra e mare: una considerazione sulla storia del mondo, Milano, Giuffrè, 1986, p. 54-5.

- (3) Friedrich Hegel, Lezioni sulla filosofia della storia, Bari, Laterza, 2003.

- (4) Carl Schmitt, op. cit., p. 17.

- (5) Ibid, p. 99.

- (6) Antonio Zischka, Le alleanze dell’Inghilterra. Sei secoli di guerre inglesi combattute con le armi altrui, Roma, Mediterranea, 1941-XIX, p. 41.

- (7) Johann Von Leers, L’Inghilterra: il nemico del continente europeo, Parma, Insegna del Veltro, 2004, p. 41-2

- (8) Halford Mackinder, Britain and the British Seas, Londra, William Heinemmann, 1902, pp. 3-4.

- (9) Halford Mackinder, Nations of the Modern World: An Elementary Study in Geography, Londra, Philip and Son, 1911, p. 291.

- (10) Claudio Mutti, “L’isola e il continente”, eurasia-rivista.com, 18 luglio 2017, https://www.eurasia-rivista.com/lisola-e-il-continente/

- (11) Tiberio Graziani, “Il Patto atlantico nella geopolitica Usa per l’egemonia globale”, eurasia-sito.com, 1 gennaio 2009, https://www.eurasia-rivista.com/patto-atlantico-nella-geo...

- (12) Jean Thiriart, Il fallimento dell’impero britannico, in “Eurasia. Rivista di studi geopolitici”, Vol. 3/2019, 2019, pp. 183-191.

- (13) Daniele Scalea, “Come nacque un ‘impero’ (e come finirà presto)”, in Eurasia. Rivista di studi geopolitici, Vol. 3/2010, p. 49.

- (14) Halford John Mackinder, Geographical Conditions Affecting the British Empire. I. The British Islands’, in “Geographical Journal”, Vol. 33, 1909, p. 474.

- (15) Halford Mackinder, Democratic Ideals and Reality, Washington, National Defence, 1996, 45.

- (16) Halford Mackinder, “Il perno geografico della storia”, in Eurasia. Rivista di studi geopolitici, Vol. 2/2018, 40.

- (17) Pascal Lorot, Storia della geopolitica, Trieste, Asterios, 1995, 35.

- (18) Alfred Mahan, The Interest of America in Sea Power: Present and Furure, Boston, 1917.

- (19) Tiberio Graziani, “Il risveglio dell’America indiolatina”, eurasia-sito.com, 1 luglio 2007, https://www.eurasia-rivista.com/il-risveglio-dellamerica-...

- (20) Alfred Mahan, The Problem of Asia and its Effects upon International Politics, Boston, 1900, 191.

- (21) Isaiah Bowman, The New World: Problems in Politics Geography, Nuova York, World Book, 1921.

- (22) Federico Bordonaro, La geopolitica anglosassone, Milano, Guerini, 2012, 116.

- (23) Nicholas Spykman, America’s Strategy in World Politics. The United States and the Balance of Power, Yale, 1942.

- (24) Marco Ghisetti, Talassocrazia: I fondamenti della geopolitica anglo-statunitense, Cavriago, Anteo, 2021.

- (25) Henry Kissinger, L’arte della diplomazia, Milano, Sperling & Kupfer, 634-5.

- (26) Zbigniew Brzezinski, “A Geostrategy for Eurasia”, in Foreign Affairs, Vol. 76, No. 5, Sep.-Oct., 1997, 50-1.

- (27) Phil Kelly, “Geopolitica degli Stati Uniti d’America”, in Eurasia. Rivista di studi geopolitici, Vol. 3/2010, p. 31.

- (28) Henri Kissinger, Does America Need a Foreign Policy?, Simon & Schuster, 2002, 110.

- (29) François Thual, Il mondo fatto a pezzi, Parma, Insegna del Veltro, 2008, 113.

- (30) John Mearsheimer, La logica di potenza. L’America, le guerre e il controllo del mondo, Milano, UBE, 2008, 39.

- (31) William Engdahl, “L’odierna posizione geopolitica degli Usa”, in Eurasia. Rivista di studi geopolitici, Vol. 3/2010, 57.

- (32) Zbigniew Brzezinski, La grande scacchiera: il mondo e la politica nell’era della supremazia americana, Longanesi, 1998, 284.

- (33) Costanzo Preve, Elogio del comunitarismo, Napoli, Controcorrente, 2006, 182.

- (34) Francis Fukuyama, La fine della storia e l’ultimo uomo, Milano, Rizzoli, 1992.

- (35) Tiberio Graziani, “Editoriale”, in Eurasia. Rivista di studi geopolitici, Vol. 2/2005, 5.

- (36) Claudio Mutti, “Guerra senza limiti”, eurasia-sito.com, 15 settembre 2020, https://www.eurasia-rivista.com/guerra-senza-limiti-2/

- (37) Zona di scaricamento è un’espressione coniata da Karl Haushofer.

- (38) Claudio Mutti, “Editoriale”, eurasia-sito.com, 15 settembre 2020, https://www.eurasia-rivista.com/negozio/lx-guerra-senza-l...

- (39) Alain de Benoist, “Géopolitique”, in Nouvelle Ecole, No. 55, 2005, 1.

16:05 Publié dans Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : géopolitique, théorie géopolitique, théorie politique, relations internationales, politique internationale, politologie, sciences politiques |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Diego Fusaro : "Plus que Gramsci, nous vivons aujourd'hui dans une hégémonie subculturelle"

Diego Fusaro : "Plus que Gramsci, nous vivons aujourd'hui dans une hégémonie subculturelle"

Propos recueillis par Francesco Subiaco

Ex: https://culturaidentita.it/diego-fusaro-altro-che-gramsci-oggi-viviamo-unegemonia-subculturale/

Révolutionnaire, humaniste, national-populaire. Il s'agit d'Antonio Gramsci, l'un des plus grands penseurs du vingtième siècle qui, dans ses Cahiers de prison, a réalisé une réforme humaniste du marxisme, rompant avec tout déterminisme et tout mécanisme. Il a affirmé que l'histoire sans les hommes ne progresse pas. Retour à la culture humaniste, à la vision révolutionnaire de la culture et de l'école dans la formation d'un nouveau Léonard de Vinci, capable de dépasser l'atomisme et la spécialisation entomologique de l'homme contemporain. Une philosophie de la praxis qui poursuit le projet d'une hégémonie fondée sur le lien sentimental entre le peuple et l'élite, le national et le populaire, qui est bien représenté dans le nouveau livre de Diego Fusaro (Bentornato Gramsci, La nave di Teseo, pp. 362, 18 euros). Une grande exégèse du penseur sarde qui devient la clé de voûte pour interpréter notre société et décoder les relations de pouvoir inhérentes aux fictions de la société de consommation.

Qu'est-ce qui rend la pensée de Gramsci si actuelle à notre époque ?

À mon avis, il est particulièrement actuel pour diverses raisons, mais surtout sur le plan ontologique, car il déconstruit la mystique néolibérale de la nécessité, cette vision selon laquelle le monde est dépourvu d'alternatives, mais d'une positivité morte, qu'il faut accepter comme un rapport de force donné et indiscutable. Alors que pour Gramsci, toute vision est le produit d'un processus, d'une praxis, d'une histoire en cours. Défataliser l'existant et lui redonner la dimension du possible et de la volonté transformatrice.

Quelle est la principale différence entre la vision du monde libérale-progressiste, qui se développe à travers le politiquement correct, et la vision gramscienne ?

Gramsci a théorisé le concept d'hégémonie parmi de nombreux autres concepts fondamentaux dans les Cahiers de prison. L'hégémonie est la domination plus le consentement. C'est-à-dire une domination qui s'exerce par le biais du consentement et de la culture. Aujourd'hui, cependant, nous vivons dans une hégémonie subculturelle, qui n'utilise pas l'hégémonie culturelle comme celle de l'idéologie bourgeoise et libérale du début du vingtième siècle, mais une subculture faite de spectacle médiatique et d'annulation de la culture. Qui s'exerce en niant l'idée même de culture par le politiquement correct, ce qui se traduit par une culture éthiquement corrompue et annulée.

Le politiquement correct est-il la superstructure du monde néo-capitaliste global ?

Il se présente certainement comme la superstructure du monde global. Il procède à la sanctification idéologique des relations installées par le capitalisme financier. Il doit lutter contre toute souveraineté nationale, en la dénigrant jusqu'à la définir comme fascisme et ce, à ses propres fins, il doit ensuite détruire la famille en brisant tout lien social pour ne créer que des consommateurs, en délégitimisant la famille comme étant d'emblée homophobe, paternaliste et sexiste, tout cela se fait par le biais du politiquement correct. Qui devient ainsi le sanctificateur de l'immigration massive, ou de la déportation massive, qui par humanitarisme légitime le trafic de nouveaux esclaves qui deviennent des travailleurs très bon marché exploités par le capital.

Quelle est la relation entre Gramsci et Marx et quelle partie du marxisme le philosophe des Cahiers de prison examine-t-il ?

La grandeur de Gramsci dans sa lecture de Marx est de le libérer des scories du naturalisme, du fatalisme. Le montrant comme une ligne de faille sismique entre l'idéalisme allemand et le positivisme anglo-saxon. Gramsci développe chez Marx la composante de la praxis, celle des thèses de Feuerbach, de l'idéalisme. Qui abandonne le déterminisme au nom d'une vision de l'histoire faite par les hommes. Montrer la Révolution d'Octobre comme une révolution contre le capital, à la fois dans le sens d'une révolution anticapitaliste, et comme une révolution volontariste contre la vision capitaliste de Marx dans Das Kapital.

Gramsci a réformé Hegel, s'éloignant de l'actualisme pour se rapprocher d'une philosophie de la praxis. Qu'est-ce que Gramsci entend par une philosophie de la praxis et dans quelle mesure est-elle éloignée de la vision de Gentile ?

La thèse que j'ai développée dans mon livre est que le marxisme de Gramsci est un marxisme d'actualité. L'idée de l'essentiel comme praxis a un lien profond avec la philosophie de Gentile, car l'acte de penser est proprement réel. Il met en avant une philosophie de l'acte impur, par opposition à l'acte pur de la pensée du Gentile. Une vision qui ramène la philosophie dans le concret et le réel. Car, comme je le dis dans le livre, Gramsci est à Gentile ce que Marx est à Hegel.

14:22 Publié dans Entretiens, Livre, Livre, Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, antonio gramsci, diego fusaro, italie, livre, marxisme, gramscisme, philosophie, philosophie politique, théorie politique, politologie, sciences politiques |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

La revue de presse de CD - 07 novembre 2021

La revue de presse de CD

07 novembre 2021

ÉTATS-UNIS

Un agent de Clinton est à la source du Russiagate

Selon le New York Times, « Les autorités fédérales ont arrêté jeudi un analyste qui, en 2016, avait rassemblé des indices sur les liens possibles entre Donald J. Trump et la Russie pour ce qui s’est avéré être une recherche financée par l’opposition démocrate, selon des personnes familières avec l’affaire. » Une sacrée bombe…

Saker francophone

https://lesakerfrancophone.fr/un-agent-de-clinton-est-a-l...

GAFAM

Jedi Blue : Google et Facebook, unis contre votre vie privée et la concurrence

Dernier scandale en date, une apparente collusion du nom de Jedi Blue, entre Google et Facebook. Le tout contre votre vie privée et pour tuer la concurrence sur le marché de la publicité en ligne. C’est du moins la thèse avancée par l’accusation, dans le cadre de la plainte portée par une vingtaine d’états américains. Le 22 octobre, la version intégrale de la plainte a été rendue publique suite à la décision d’un juge fédéral autorisant sa publication. Ne cherchez pas, vous n’en avez quasiment pas entendu parler en France à part dans la presse spécialisée.

Contrepoints

https://www.contrepoints.org/2021/11/03/410466-jedi-blue-...

Édulcorer-oblitérer le crime, l’information contrôlée GAFAM

Les titans du Net, GAFAM, etc., savent frapper fort. “PARLER” était une sorte de Twitter au public parfois virulent et politiquement incorrect. Offusqués, les libertaires-antifa de la Silicon Valley ont crié au loup. Amazon Web Services, fournisseur d’accès n°1 au monde, a fermé PARLER début 2021, et Apple et Google l’ont viré de leur “store” : l’exécution de ce réseau social non-conformiste a pris dix minutes (PARLER a pu revenir en ligne après plusieurs mois). De même, le président en exercice Donald Trump fut-il jeté sans recours de Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat et Twitch — révélatrice leçon de choses sur les rapports de force dans la société de l’information. Par Xavier Raufer.

OJIM

https://www.ojim.fr/censure-crime-gafam/?utm_source=newsl...

Derrière la lanceuse d’alerte de Facebook, la censure

Les positions de la lanceuse d’alerte de Facebook vont être utilisées pour davantage de censure et de contrôle sur internet.

Contrepoints

https://www.contrepoints.org/2021/11/06/411017-derriere-l...

GÉOPOLITIQUE

Scénarios géopolitiques du changement énergétique mondial

Nous allons analyser du point de vue géopolitique les scénarios énergétiques qui se présentent dans le monde aujourd'hui ; un survol des modèles de transition énergétique, visant à accélérer à la quatrième révolution industrielle (4RI) ou à empêcher les pays d'y accéder, c'est-à-dire à la 6G, à l'intelligence artificielle (IA), à la robotique et à l'internet des objets.

Euro-synergies

http://euro-synergies.hautetfort.com/archive/2021/10/25/s...

Parole d’expert : Les radicalismes religieux

Les radicalismes religieux sont ils un facteur à prendre en compte pour la géopolitique ? Hindouisme, bouddhisme, islamisme, évangélisme… Le point en synthèse et en vidéo avec Pierre Conesa.

Geopragma

https://geopragma.fr/parole-dexpert-les-radicalismes-reli...

La Roumanie, l'Europe et le Projet "Intermarium"

L'année 2016 avait enregistré les débuts d'une nouvelle opération géopolitique sur le sol européen, sous l'appelation d'Intermarium. Tout le scénario de cette opération montre que l'Intermarium, vieille nostalgie impériale polono-lituanienne du Moyen Âge, est aujourd'hui une construction artificielle, anti-européenne, contraire aux besoins réels de la géopolitique européenne et eurasienne. Elle constitue un instrument américain de contrôle de la périphérie orientale de l'Union européenne, c'est-à-dire de l'espace de contact entre le monde allemand (et plus généralement ouest-européen) et le monde russe. La Roumanie ne semble pas intéressée à jouer le rôle que les Etats-Unis ont attribué à la Pologne et à l'Ukraine : les déclarations de ses représentants suggèrent qu'elle n'a pas l'intention de se distancer du noyau franco-allemand de l'Europe.

Euro-synergies

http://euro-synergies.hautetfort.com/archive/2021/11/03/l...

MAGHREB

Sahara occidental : le Maroc et la France ont besoin l’un de l’autre

La crise du Sahara occidental ne saurait totalement se résumer aux vives tensions opposant l’Algérie à son voisin, le royaume du Maroc. Cette région du monde est essentielle pour les Européens et l’Afrique, notamment de par sa proximité avec le Sahel où se sont implantés les djihadistes. Isolé et peu soutenu, le Maroc doit compter sur la France pour se sortir de ce bourbier.

Conflits

https://www.revueconflits.com/sahara-occidental-le-maroc-...

RUSSIE

Un prix Nobel très à propos

Treize jours. C’est le temps qu’il aura fallu à Vladimir Poutine pour féliciter officiellement un journaliste devenu, au début du mois d’octobre, l’un des Russes les plus célèbres au monde. Lui qui est d’habitude si prompt à réagir aux exploits de ses compatriotes, pourquoi a-t-il été si lent cette fois-ci ? Il faut dire que le Russe en question, beaucoup, en dehors des frontières du pays, ont découvert son nom le 8 octobre dernier, lorsque le Prix Nobel de la Paix lui a été attribué, en même temps qu’à une de ses collègues philippines, Maria Ressa. En cent vingt ans d’histoire c’est le premier Prix Nobel de la Paix qui récompense la liberté d’information en tant que telle, remise à ces deux journalistes pour « leur combat courageux pour la liberté d’expression », comme l’a expliqué le comité Nobel.

Geopragma

https://geopragma.fr/un-prix-nobel-tres-a-propos/

La Russie change les règles de la logistique mondiale en contournant Suez

Le récent réchauffement climatique a progressivement érodé la calotte glaciaire de l'Arctique, ouvrant l'accès à une activité économique tout au long de l'année dans cette région. Dans ce contexte, on peut parier que la route de la mer du Nord (NSR), longue de 5600 km, reliant l'Asie à l'Europe, sera la principale alternative maritime au canal de Suez.

Euro-synergies

http://euro-synergies.hautetfort.com/archive/2021/11/04/l...

UNION EUROPÉENNE

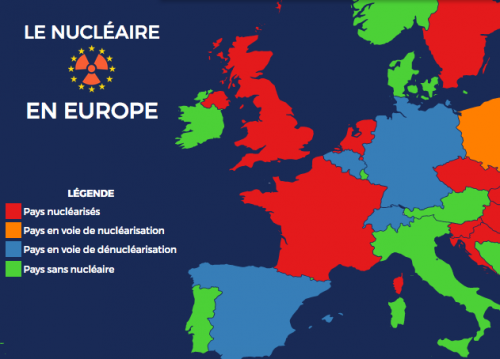

Le nucléaire et l'Europe : un partenariat indispensable

Alors que la fusion nucléaire ouvre de nouvelles frontières, les folies des Verts risquent de condamner nos entreprises à mort. Ce n'est qu'avec l'atome que l'Europe pourra atteindre une véritable autonomie énergétique.

Euro-synergies

http://euro-synergies.hautetfort.com/archive/2021/10/28/l...

À Bruxelles, le droit européen contre la démocratie

« Le droit de l’UE prime sur le droit national, y compris sur les dispositions constitutionnelles. C’est ce à quoi tous les États membres de l’UE ont adhéré ». Ces quelques mots, prononcés par la présidente de la Commission européenne en réaction à la récente décision de la Cour constitutionnelle polonaise, ont de quoi inquiéter. Car si les choses étaient telles que l’affirme Ursula von der Leyen, cela signifierait que l’UE est devenue un super-État technocratique, exerçant l’essentiel du pouvoir en lieu et place des élus nationaux, devenus les représentants fantoches de peuples dépossédés de leur souveraineté.

Elucid

https://elucid.media/politique/a-bruxelles-le-droit-europ...

11:44 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : journaux, presse, médias, europe, france, affaires européennes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Erdogan continue de jeter de l'huile sur le feu du conflit libyen

Erdogan continue de jeter de l'huile sur le feu du conflit libyen

par Alessandro Sansoni

Ex: https://www.lavocedelpatriota.it/erdogan-continua-a-gettare-benzina-sul-fuoco-del-conflitto-libico/?fbclid=IwAR1eql9a2imoe7z0Pg2UZdKtsmv0T4YC7N6wHrH2SHZB18VPSJavJUz4JSc

Les reportages triomphalistes des médias nous ont empêchés d'y prêter toute l'attention nécessaire, mais un développement dangereux a émergé du G20 à Rome. Au cours du sommet, en effet, le président turc Recep Erdogan a déclaré officiellement, et en termes non équivoques, qu'Ankara refuse de retirer ses troupes de Libye. Cette déclaration intervient alors que l'ONU s'est engagée à organiser et à mener à bien le retrait de toutes les troupes étrangères présentes dans le pays, condition préalable indispensable à la célébration des élections censées ramener la paix dans le pays.

Par sa position, la Turquie jette de l'huile sur le feu et menace de porter à un niveau très élevé le conflit entre les factions qui se disputent le pouvoir en Libye, mettant ainsi en péril le processus électoral. Une situation qui aurait des répercussions graves et dangereuses pour l'Italie et l'ensemble de l'Union européenne.

Premier problème : le retrait des mercenaires

La Libye devrait organiser ses élections présidentielles tant attendues le 24 décembre, tandis que les élections législatives sont prévues pour le début de 2022.

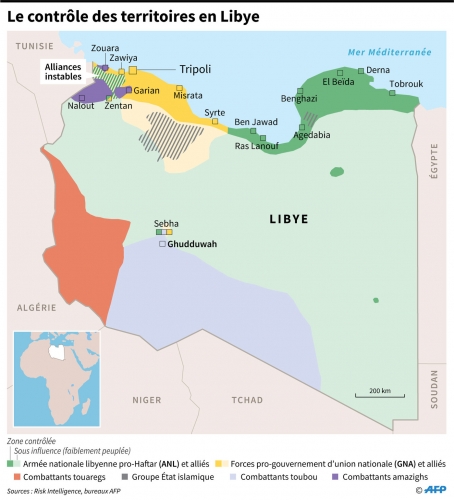

L'espoir est de mettre ainsi fin à la longue période d'anarchie et de guerre civile dans laquelle le pays a plongé depuis la fin du régime de Mouammar Kadhafi en 2011, en sauvegardant éventuellement l'unité du territoire libyen, aujourd'hui effectivement divisé en une partie occidentale sous le contrôle du gouvernement de Tripoli et une partie orientale aux mains du général Khalifa Haftar et de son Armée nationale libyenne (ANL), engagés depuis des années dans un dur conflit non seulement avec les milices tripolitaines, mais aussi avec des groupes islamistes, alliés des Turcs. La situation est encore compliquée par le nombre élevé de mercenaires et de forces étrangères présents sur le terrain pour soutenir les deux prétendants.

C'est précisément pour cette raison que la feuille de route élaborée par les Nations unies prévoit, avant tout, l'élimination des groupes armés étrangers, qui doit être définie dans le cadre d'un format de négociation "5+5", dans lequel toutes les factions belligérantes sont présentes à la table des négociations, sous les auspices des Nations unies. Le 8 octobre, le Comité militaire conjoint "5+5" s'est réuni pendant trois jours au Palais des Nations à Genève et s'est conclu par la signature d'un plan d'action prévoyant un retrait progressif, équitable et coordonné de tous les mercenaires et forces étrangères de Libye.

La réunion de Genève s'est tenue conformément aux pistes définies dans l'accord de cessez-le-feu du 23 octobre 2020 et aux résolutions connexes émises par le Conseil de sécurité des Nations unies. La réunion faisait partie intégrante des diverses négociations intra-libyennes promues par l'ONU, ainsi que des efforts déployés par la communauté internationale à travers la conférence de Berlin.

Début novembre, le Comité 5+5 a tenu une autre réunion, cette fois au Caire, toujours organisée par l'ONU, à laquelle ont également participé des représentants du Soudan, du Tchad et du Niger. À cette occasion, tous les pays voisins de la Libye ont exprimé leur volonté de coopérer au processus d'expulsion des combattants étrangers et des mercenaires, tandis que les délégués du Soudan, du Tchad et du Niger se sont engagés à coopérer pour assurer le retrait des hommes armés de leurs pays, en coordonnant leurs actions pour éviter qu'ils ne reviennent en Libye et ne déstabilisent les États voisins.

Cependant, le refus de la Turquie de s'aligner sur les accords généraux ouvre un problème gigantesque. En fait, près de la moitié des forces étrangères présentes en Libye sont liées à Ankara : selon le SOHR (Observatoire syrien des droits de l'homme), le nombre total de mercenaires syriens soutenus par la Turquie dans le pays d'Afrique du Nord est d'environ 7000, tandis que les Nations unies ont estimé la présence de 20.000 combattants étrangers sur le territoire libyen. Les sources de SOHR ont également confirmé qu'en dépit des tentatives de négociation de leur retrait début octobre, des miliciens islamistes vétérans du conflit syrien continuent d'être stationnés dans des bases turques en Libye, tandis qu'un nouveau contingent de 90 personnes en provenance de Syrie est arrivé en Libye transporté par des avions turcs.

G20 : la diplomatie à la turque

Lors du G20, Erdogan a non seulement confirmé son intention de ne pas démobiliser ses troupes en Libye, mais a également réaffirmé au président français Emmanuel Macron que la présence turque est légitimée par un accord de coopération militaire signé avec le gouvernement libyen.

"Nos soldats sont là en tant qu'instructeurs", a-t-il réitéré, niant que leurs activités puissent être assimilées à celles de mercenaires illégaux.

Or, ce n'est pas exactement le cas. Tout d'abord, ses propos peuvent s'appliquer au contingent militaire officiellement envoyé par l'armée turque début janvier 2020, et certainement pas aux mercenaires syriens qui continuent à être stationnés dans les bases militaires d'Ankara.

Par ailleurs, les accords conclus lors du sommet du 8 octobre à Genève font explicitement référence au retrait des "mercenaires, combattants étrangers et forces étrangères", les "forces étrangères" étant comprises comme incluant les troupes régulières et les instructeurs.

Enfin, les "instructeurs" turcs ont débarqué en Libye dans le cadre d'un accord signé par Ankara en novembre 2019 avec le gouvernement d'entente nationale (GNA) dirigé par Fayez al-Sarraj, un gouvernement intérimaire auquel a succédé en mars dernier le nouveau gouvernement d'union nationale dirigé par Abdul Hamid Dbeibah. Le point crucial, cependant, est qu'au moment où le traité a été signé, le mandat du GNA avait déjà expiré et donc, en tant que gouvernement intérimaire, il n'avait pas le droit de signer un tel traité de coopération militaire. C'est pour la même raison que tous les voisins de la Libye et de la Turquie ont désavoué le traité sur les frontières maritimes (et les zones économiques exclusives correspondantes) signé par Tripoli et Ankara au même moment. Ce dernier accord a considérablement étendu les revendications turques sur la Méditerranée et ses riches gisements de pétrole et de gaz.

C'est pour ces raisons que la présence militaire turque en Libye doit être considérée comme illégale au regard du droit international, car elle constitue un avant-poste des ambitions néo-impérialistes d'Erdogan. Ce n'est pas une coïncidence si Erdogan, pendant le G20, a annoncé son refus de participer au sommet sur la Libye à Paris (ce qui l'a fait couler), confirmant ainsi qu'il n'a aucune intention de soutenir les efforts internationaux visant à stabiliser le pays.

Nous avons notifié au président Macron, a déclaré Erdogan, notre refus de participer à une conférence à Paris à laquelle participent la Grèce, Israël et l'administration chypriote grecque. Pour nous, il s'agit d'une condition absolue. Si ces pays sont présents, cela n'a aucun sens pour nous d'envoyer des délégués".

À Rome, Erdogan a également eu une réunion séparée avec le Premier ministre Mario Draghi, mais celle-ci n'a donné aucun résultat concret. Aucun progrès n'a été enregistré dans les relations italo-turques, y compris en ce qui concerne le système de défense antimissile italo-français SAMP-T, pour lequel la Turquie avait précédemment manifesté son intérêt. Malgré l'annonce générale de développements futurs à cet égard, il est peu probable que la Turquie reprenne ce projet, à moins que ses relations avec Paris ne s'améliorent. Et Erdogan ne semble avoir aucune envie de poursuivre dans cette direction.

Tensions en Libye

Entre-temps, la situation politique en Libye devient de plus en plus précaire, surtout depuis que la Chambre des représentants (le parlement de Tobrouk) a remis en cause en septembre dernier, à l'instigation de Haftar, le gouvernement d'unité nationale.

D'un point de vue militaire, les tensions augmentent également, à tel point que ces derniers jours, les chefs de deux milices tripolines - Muammar Davi, chef de la Brigade 55, et Ahmad Sahab - ont été victimes d'attaques visant à les tuer.

À ce stade, il est difficile d'être sûr que les élections présidentielles auront lieu en décembre, tandis que les élections parlementaires ont déjà été reportées à 2022.

Le chantage d'Erdogan : géopolitique, énergie, flux migratoires

Si la Turquie a pu renforcer considérablement son influence en Libye, une part considérable de la responsabilité doit être attribuée aux gouvernements dirigés par Giuseppe Conte (surtout le second), caractérisés par un manque d'incisivité sur la question libyenne. Bénéficiant de facto d'une carte blanche, Ankara a pu, en quelques années seulement, débarquer des centaines de "conseillers militaires" dans le pays d'Afrique du Nord.

Avec le traité sur les frontières maritimes et la délimitation des zones économiques exclusives respectives, la Turquie a pris le contrôle du littoral de la Tripolitaine ainsi qu'une sorte de patronage sur les gisements de gaz et de pétrole de la Méditerranée centrale. Son influence politique sur le gouvernement d'accord national, puis sur le gouvernement d'unité nationale, est énorme.

La guerre civile entre Tripoli et Benghazi a permis à Ankara de fournir des troupes et des armes au camp ouest-libyen, de redéployer ses milices mercenaires précédemment actives en Syrie et d'obtenir la gestion du port et de l'aéroport de Misurata pour les 99 prochaines années.

Aujourd'hui, Erdogan, grâce à la forte influence qu'il est en mesure d'exercer sur l'un des plus grands producteurs de pétrole au monde, dispose d'une arme supplémentaire pour faire pression sur l'Europe, celle de l'approvisionnement énergétique, en plus de l'arme déjà largement utilisée du contrôle des flux migratoires, qu'il est désormais en mesure de réguler non seulement sur la route des Balkans, mais aussi sur celle de la Méditerranée centrale. La route la plus empruntée par les trafiquants d'êtres humains, selon les chiffres officiels, selon lesquels, au 22 octobre, 51.568 migrants sont déjà arrivés en Italie cette année, contre 26.683 en 2020.

Les demandes de Draghi à l'Union européenne d'allouer des fonds pour protéger "toutes les routes" sont du miel aux oreilles turques. Ils font en effet référence aux 6 milliards que Bruxelles a déjà versés à la Turquie pour gérer la route des Balkans et à ceux qu'elle versera encore. Il y a actuellement 3,7 millions de Syriens vivant sur le sol turc, auxquels il faut ajouter 300.000 Afghans. Une bombe à retardement qu'Ankara menace de faire exploser à tout moment si ses exigences ne sont pas satisfaites.

En bref, les crises humanitaires - de l'Afghanistan à la Syrie, auxquelles s'ajoute désormais la crise libyenne - sont devenues une occasion extraordinaire pour la Turquie d'obtenir des ressources de l'Europe et de la maintenir sous pression. C'est pourquoi le maintien d'un gouvernement pro-turc à Tripoli est si important pour Erdogan : il lui permet de jouer un jeu géopolitique complexe contre l'UE qui combine énergie et flux migratoires.

Reconstruire un équilibre en Méditerranée et redimensionner les ambitions turques en adoptant une attitude plus ferme à l'égard du nouveau sultan est le véritable défi que l'Italie doit relever, plutôt que de s'aventurer dans des aspirations improbables et irréalistes à diriger l'UE ou à renforcer les relations transatlantiques.

Alessandro Sansoni

Directeur du magazine mensuel CulturaIdentità

11:26 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, méditerranée, libye, turquie, erdogan, afrique du nord, afrique, affaires africaines, géopolitique, politique internationale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook