samedi, 31 mai 2025

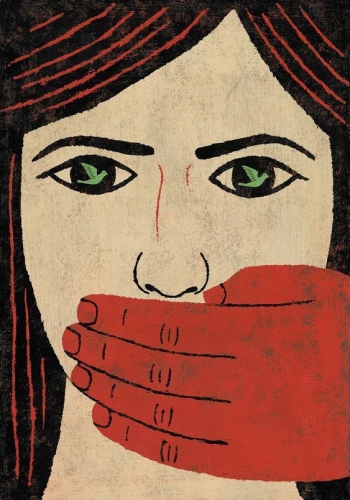

Prisons intelligentes. La caverne de cristal à l'ère numérique

Prisons intelligentes. La caverne de cristal à l'ère numérique

Diego Fusaro

Source: https://posmodernia.com/prisiones-smart-la-caverna-de-cri...

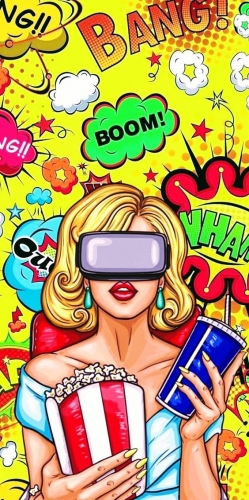

Bien que modulée selon des figures différenciées et de manière faussement polyphonique, la rengaine ininterrompue que la société du spectacle répète à travers ses réseaux unifiés – « la société existante est la seule possible, comme elle l'a toujours été et comme elle le sera toujours » – finit par priver de fondement, au niveau de l'imaginaire collectif, la critique théorique et, avec elle, la possibilité d'un renversement pratique. Elle nous persuade de l'inexistence de quoi que ce soit en dehors de la caverne et, en fin de compte, de l'inévitabilité de la caverne elle-même qui nous transforme en internés à l'échelle mondiale. Dans chacune de ses représentations, le spectacle cherche une transformation : d'une part, celle de l'espace de la caverne en une cage de fer avec des barreaux inoxydables et une sortie interdite pour éviter d'éventuelles fuites ; et d'autre part, celle des prisonniers, potentiellement en quête de leur propre libération, en simples spectateurs passifs et, de plus, en dévots inconscients de leurs propres chaînes. C'est la condition qui prévaut à l'époque triste de Facebook, Twitter et toutes les autres ego-sphères postmodernes, variations numériques et rigoureusement solitaires de la caverne de Platon.

Ce modèle semble pouvoir être ramené à la « caverne parfaite » des solitudes numériques de la civilisation technomorphe et du nouveau « capitalisme de surveillance » (surveillance capitalism) avec l'esclavage intelligent (Smart) auquel il condamne quotidiennement ses heureux serviteurs. Les systèmes totalitaires du « siècle court » opprimaient la liberté, là où le néolibéralisme de la surveillance l'exploite et la soumet à un régime de profit, apparaissant ainsi comme le premier régime cool. Les deux figures hégéliennes opposées du Serviteur et du Seigneur, du Maître et de l'Esclave, se rejoignent en une seule figure, celle de l'homo neoliberalis qui, en tant qu'« entrepreneur de soi », s'exploite sans relâche pour être le plus performant possible. Chacun, en tant que maître, exige de lui-même, en tant qu'esclave, une productivité maximale, portant l'exploitation capitaliste à son niveau hyperbolique.

L'homo digitalis prend de plus en plus l'apparence d'un sujet de « l'empire cybernétique » en pleine technicisation, peuplé de vagues océaniques faites de solitudes connectées via Internet, vouées au langage post-humain des « émoticônes » de la société des likes. Le socialisme, forme politique centrée sur la dyade liberté et égalité, tombe au rang de simple activité individuelle sur les réseaux sociaux. Plus précisément, le socialisme réel est défenestré par le « socialisme numérique » des réseaux sociaux et des plateformes cybernétiques, nouvelles prisons intelligentes qui piègent le sujet dans les mécanismes de la solitude connectée et de la valorisation ininterrompue de la valeur.

L'espace numérisé, lisse et apparemment libre, ressemble de plus en plus à un immense camp de concentration intelligent, une communauté non communautaire dans laquelle les sujets sont contrôlés et suivis, exploités et trompés, illusionnés par des expériences ludiques et divertissantes alors qu'en réalité, ils travaillent sans relâche – et sans échange d'équivalents – pour l'ordre néolibéral. Dans la bulle numérique, où la connexion remplace le contact et où la solitude des réseaux sociaux remplace la sociabilité, on est seul et surveillé, car presque chaque geste, en plus de générer des profits pour le capital, est surveillé et suivi de manière panoptique. La ludification, rendue possible par les émoticônes persuasives et la spirale des likes, cache le fait que l'utilisateur inconscient des plateformes sociales, se trompant en pensant qu'il communique et s'amuse, travaille pour le capital sans contrepartie et donc dans la forme maximale d'exploitation.

La numérisation et l'infosphère contribuent non seulement au déclin du monde objectuel (produisant ainsi le paradoxe d'une société hyper-matérialiste dans un ordre des choses de plus en plus dématérialisé), mais elles promettent également une croissance exponentielle de la liberté qui se transforme rapidement en un régime de surveillance totale, en une prison intelligente dont les barreaux invisibles sont faits du même matériau que les applications de suivi et de collecte de données disséminées dans nos appareils techniques. Prenons le cas emblématique du smartphone, « le camp de travail mobile dans lequel nous nous emprisonnons de notre plein gré », comme l'a défini Byung-Chul Han : il déréalise le monde et, en même temps, sous la forme d'un hublot sur le réel, il se présente comme un informateur qui surveille implacablement son propriétaire, contrôlé et heureux de l'être grâce à la cession volontaire de données et d'informations sur presque tous les domaines de sa vie.

Dans l'histoire sub specie speleologica de l'humanité, la dernière caverne – en attendant d'autres qui viendront peut-être – est en verre.

Les nouvelles prisons numériques et intelligentes de la civilisation technomorphe sont transparentes et vitrées, à l'image du flagship store d'Apple à New York, évoqué par Byung-Chul Han: un cube de verre, véritable temple de la transparence, qui rend les êtres humains – rectius, les consommateurs – entièrement transparents et visibles, supprimant toute zone d'ombre et tout angle soustrait à la vue. Tout doit être vu et exposé, et les sujets ne doivent rien désirer d'autre que leur exposition spectaculaire ininterrompue sous forme de marchandise.

L'esclave idéal de la caverne vitrée – réduit à un profil sans aucune identité – communique et partage sans cesse des données et des informations, occupant chaque espace de sa présence et travaillant à tout moment pour le capitalisme informationnel. Le nouveau « capitalisme de surveillance », royaume de l'infocratie et du « dataïsme », exploite non seulement les corps et les énergies, mais aussi, dans une mesure non négligeable, les informations et les données: grâce à la transparence totale de la nouvelle caverne de verre, l'accès aux informations permet de les utiliser à des fins de surveillance psycho-politique et de contrôle biopolitique, mais aussi pour prédire les comportements et générer des profits.

Comme le personnage de Platon, le prisonnier ignorant de la caverne Smart de cristal se considère libre et créatif dans son geste, systématiquement stimulé, de performance constante et d'ostentation ininterrompue de lui-même dans les vitrines de cette communauté virtuelle qui, habitée uniquement par des consommateurs, n'est rien d'autre que la version commercialisée de la communauté. Plus les sujets numériques génèrent de données et plus ils communiquent activement leurs goûts et leurs activités, leurs passions et leurs occupations, plus la surveillance devient efficace, de sorte que le smartphone lui-même apparaît comme une prison intelligente, voire comme un appareil de surveillance et de soumission qui ne réprime pas la liberté, mais l'exploite implacablement dans le double but du contrôle et du profit.

Byung-Chul Han a écrit que l'histoire de la domination peut également être décrite comme la domination de divers écrans. Chez Platon et dans la caverne qu'il a imaginée, nous trouvons le prototype de tous les écrans: l'écran archaïque du mur qui met en scène les ombres échangées et confondues avec la réalité. Dans 1984 d'Orwell, nous rencontrons un écran plus évolué, appelé le "télécran", sur lequel sont diffusées sans cesse des émissions de propagande et grâce auquel tout ce que les sujets disent et pensent chez eux est scrupuleusement enregistré. Aujourd'hui, la dernière figure de la domination par l'écran semble se mettre en place avec l'écran tactile des téléphones portables: le smartphone devient le nouveau média de la soumission, la caverne individualisée et vitrée dans laquelle les êtres humains ne sont plus des spectateurs passifs, mais deviennent tous des émetteurs actifs, qui produisent et consomment de l'information en continu. Ils ne sont pas obligés de rester silencieux et de ne pas communiquer, mais au contraire son invités à parler sans arrêt et à transmettre sans relâche, tout en « vendant » pour le compte du capital leurs propres histoires et leurs propres vies, leurs propres données et leurs propres attitudes comportementales (le storytelling se transforme en storyselling). En résumé, la communication n'est pas interdite, comme dans les anciennes cavernes, mais elle est encouragée et stimulée, à condition qu'elle soit fonctionnelle au capital et à sa valorisation, à sa conservation et à son progrès.

Dans les anciennes cavernes – de Platon au panoptique de Bentham et de Foucault –, les pensionnaires étaient surveillés et punis ; dans la nouvelle caverne vitrée aux murs tactiles de l'ère numérique, ils sont motivés et performants, encouragés à s'exhiber et à communiquer. Il suffit de penser au paradigme postmoderne de la maison intelligente (smart house), hautement technicisée, avec des dispositifs sophistiqués – jalousement installés par le propriétaire lui-même – qui transforment l'appartement en une prison numérique, où chaque action et chaque discours sont minutieusement contrôlés et transcrits. Le contrôle, la surveillance et le suivi sont ainsi perçus et vécus comme un confort et comme des expressions de la coolness du monde technicisé, et non, au contraire, comme des outils et, en même temps, des expressions de la captivité confortable, agréable et douce de l'homo globalis. La caverne parfaite est vitrée non seulement pour que son prisonnier soit observé à tout moment et jusque dans les moindres recoins de sa conscience, mais aussi pour que ses murs ne soient pas visibles et que, par conséquent, on ne puisse en aucun cas être conscient de son existence.

Sur cette base, il faudrait repenser le récit, si cher aux chantres de l'ordre discursif néolibéral, qui présente toujours l'Allemagne de l'Est et l'Union soviétique comme des empires gris ayant contrôlé la « vie des autres », comme le dit le titre d'un film à succès sur le sujet; dans le but, cela va sans dire, d'opposer à ces empires du contrôle total leur propre idéal resplendissant de liberté sous forme de marchandise. Il est bien sûr vrai que dans le Berlin d'avant le Mur ou dans le Moscou soviétique, les citoyens étaient espionnés et surveillés en permanence (nous ne savons pas, en vérité, dans quelle mesure et de quelle manière ils étaient espionnés en Allemagne de l'Ouest ou aux États-Unis par la CIA, pour la simple raison que tous deux ont survécu à la chute du Mur et à l'extinction ignominieuse de l'URSS). Mais il n'en reste pas moins vrai qu'aujourd'hui, l'habitant de la caverne de verre sans frontières est espionné, suivi et surveillé de manière incomparablement supérieure, grâce aux progrès technoscientifiques qui, comme cela devrait être clair, tendent à coïncider avec les progrès de la soumission de l'homme à l'appareil techno-capitaliste. La Stasi de la RDA apparaît, à tous égards, archaïque et marquée d'amateurisme par rapport à Alexa, l'« assistante virtuelle » et « enceinte intelligente » des nouvelles maisons connectées. Prisonnier de la énième manifestation de la fausse conscience nécessaire, l'homo neoliberalis condamne comme une surveillance oppressive, en Allemagne de l'Est et dans le Moscou du socialisme réel, cette même domination qu'il subit quotidiennement sous des formes incroyablement plus radicales et plus invasives, la vivant au contraire, avec une joie insensée, comme un « confort » et un « progrès ».

On retrouve, mutatis mutandis, un modèle remis en question par la modernité et désormais actualisé sous forme numérique. La nouvelle figure de la caverne parfaite correspond à celle où les prisonniers sont totalement contrôlés et – c'est là la nouveauté décisive à l'ère des masses techno-narcotisées – sont heureux de l'être, collaborant activement à leur propre incarcération. C'est le paradigme développé à l'origine par Jeremy Bentham dans la prison idéale qu'il a conçue en 1791, le Panopticon comme caverne de haute surveillance, qui isole et contrôle totalement. La surveillance parfaite, propre à la forteresse idéale dont il est impossible de s'échapper, est confiée à un seul gardien : caché dans la tour centrale, entourée d'une construction circulaire où sont disposées les cellules des prisonniers, éclairées de l'extérieur et séparées par d'épais murs, le gardien mystérieux, que personne ne peut voir, observe tout et tout le monde (c'est ce à quoi fait allusion la synthèse entre πᾶν et ὀπτικός) sans permettre aux détenus de savoir si, à un moment donné, ils sont réellement observés. Les détenus sont potentiellement contrôlés à chaque instant, car ils ne peuvent jamais voir le contrôleur: le regard est en effet à sens unique, puisque l'observateur n'est pas observé et que les observés ne sont pas des observateurs.

Cette relation asymétrique, dans laquelle se cristallise le lien de domination et de servitude dans la « caverne » de Bentham, admirablement analysée en 1975 par Foucault dans Surveiller et punir, oblige les prisonniers à se comporter comme s'ils étaient surveillés en permanence, sans nécessairement l'être concrètement: la tour pourrait en effet être dépourvue de gardien, mais les prisonniers, ne pouvant le savoir, devraient continuer à se comporter comme s'il était à son poste de contrôle. En fait, ils devraient adopter des comportements disciplinés et presque automatiques, comme s'ils étaient réellement surveillés de manière totale. Ce paradigme, repris par Bentham, avait déjà été esquissé par le sophiste Critias – l'un des Trente Tyrans – lorsqu'il en était arrivé à soutenir que l'invention même des dieux « qui voient tout » était fonctionnelle au comportement moral des individus, lesquels sont dès lors potentiellement toujours observés d'en haut.

À l'ère du nouvel ordre technomorphe, le contrôle est total sans que, en général, le caractère problématique de sa présence soit même remarqué, ce qui est ainsi recherché et souhaité par les nouvelles subjectivités techno-narcotisées. Une fois de plus, selon le théorème d'Adorno, la toute-puissance de la répression et son invisibilité s'inversent l'une dans l'autre. Dans le panoptique de verre de l'ère numérique, les internés ne savent pas qu'ils sont internés et sont incités à communiquer sans retenue sur tout ce qui les concerne: dans aucune des cavernes précédentes de l'aventure historique, il n'était arrivé que ce soient les sujets eux-mêmes qui s'enregistrent avec enthousiasme et fournissent au pouvoir toutes sortes d'informations sur eux-mêmes et sur leur propre vie.

13:49 Publié dans Actualité, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ère digitale, numérisation, prison numéroque, panopticon, diego fusaro, philosophie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 26 mai 2025

Théologie politique: la politique comme religion des modernes

Théologie politique: la politique comme religion des modernes

Diego Fusaro

Source: https://posmodernia.com/teologia-politica-la-politica-com...

À la lumière de l'herméneutique mobilisée par Schmitt, c'est dans le Léviathan de Hobbes (1651) que le dispositif de la politische Theologie (théologie politique) apparaît opératoire dans sa splendeur originelle. Mais ce n'est qu'à partir du système catégoriel de Rousseau que le modèle de la théologie politique commence à s'articuler selon une dichotomie qui prélude à celle entre la droite et la gauche apparue avec la Révolution française.

C'est ce qu'Ernst Cassirer a analysé dans son étude Das Problem Jean Jacques Rousseau (1932). Selon le spécialiste des « formes symboliques », le cœur théorique de la pensée politique de Rousseau réside dans le fait qu'il a déplacé la « théodicée » - un énoncé, comme on le sait, composé de « θεός » et de « δίκη », « Dieu » et « justice » - de la sphère théologique verticale à la sphère politique horizontale. À partir de Rousseau, la genèse du mal n'est plus imputable au « péché originel » ou à une volonté divine impénétrable, mais à la société elle-même. Pour Rousseau, en effet, ce n'est pas l'homme qui est naturellement mauvais, comme le prétend le « sophiste Hobbes ». La doctrine du péché originel, « propagée par le rhéteur Augustin », n'est pas non plus admise.

C'est ce qu'Ernst Cassirer a analysé dans son étude Das Problem Jean Jacques Rousseau (1932). Selon le spécialiste des « formes symboliques », le cœur théorique de la pensée politique de Rousseau réside dans le fait qu'il a déplacé la « théodicée » - un énoncé, comme on le sait, composé de « θεός » et de « δίκη », « Dieu » et « justice » - de la sphère théologique verticale à la sphère politique horizontale. À partir de Rousseau, la genèse du mal n'est plus imputable au « péché originel » ou à une volonté divine impénétrable, mais à la société elle-même. Pour Rousseau, en effet, ce n'est pas l'homme qui est naturellement mauvais, comme le prétend le « sophiste Hobbes ». La doctrine du péché originel, « propagée par le rhéteur Augustin », n'est pas non plus admise.

La société qui a produit le mal - l'aliénation et l'exploitation, l'inégalité et la propriété privée, comme l'affirme déjà Rousseau dans le Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes (1755) - est également appelée à se racheter par la politique. Puisque, comme l'affirme le Contrat social (1762), l'homme est né libre et partout il est dans les fers, c'est une exigence fondamentale de la politique que de travailler à rendre à l'homme sa liberté en brisant les chaînes qui ont été créées par l'évolution historique.

Pour Rousseau, précisément parce que le mal n'est pas co-essentiel à la nature humaine et ne coïncide pas avec une condamnation sanctionnée ab aeterno par Dieu, c'est la tâche ambitieuse de la politique de rectifier l'injustice et de libérer la société du mal, en instaurant l'égalité entre les hommes et la démocratie directe comme forme de gouvernement.

Il est vrai, cependant, que Rousseau se place dans le cadre « contractualiste » des modernes et, bien qu'il aspire à une communauté de solidarité et de rédemption, il part de l'hypothèse anthropologique trompeuse de l'individu comme préexistant à l'État (compris à son tour - dirait Hegel - comme le fruit d'un « contrat » conçu selon les modules du « contrat privé »). Le Discours sur l'origine de l'inégalité de 1755 distingue l'inégalité naturelle - celle qui, par exemple, différencie les hommes par l'intelligence et la puissance physique - de l'inégalité conventionnelle, qui « dépend d'une sorte de convention, et est établie ou du moins permise par le consensus des hommes ». Il faut agir pour éliminer la seconde et neutraliser les effets de la première.

Fichte, dans ses cinq conférences d'Iéna sur le destin des sages en 1794, n'apportera pas de modifications majeures à ce programme. Il se contentera d'insister davantage sur la dimension de l'avenir comme espace ouvert à sa réalisation par l'action passionnée d'un Sujet conscient (je) capable, sous la conduite intelligente du « sage » (der Gelehrte), de redéfinir l'Objet (non-moi) en fonction de la raison.

Nous avons ainsi la genèse de la « théologie » moderne de la politique divisée entre gauche et droite, bien que le lexique de Rousseau ne mentionne pas encore expressément le clivage (la division) qui n'émergera qu'avec le choc de 1789. La gauche est le parti qui aspire à corriger un mal - l'inégalité entre les hommes et les pathologies qui lui sont associées - qui est social, c'est-à-dire produit par la société et rachetable par sa propre praxis. La droite, quant à elle, réagit en réaffirmant la nature de l'ordre existant, dont elle s'érige en gardienne: l'inégalité, qui pour la gauche est une erreur sociale à laquelle il faut remédier, apparaît à la droite comme la condition naturelle, toujours donnée, voulue par Dieu ou, en tout cas, nécessairement produite par les relations entre ces entités belligérantes et réciproquement hostiles que sont les hommes, tels des loups.

Cette reconstruction permet, entre autres, de comprendre pourquoi la gauche est « originaire » et la droite « dérivée ». La seconde est « réactionnaire », car elle répond à la mobilisation théorico-pratique de ceux qui aspirent à modifier les grammaires de l'existant pour le libérer du mal. Le profil philosophique de Nietzsche peut donc, pleno iure, être compris comme l'inversion de celui de Rousseau.

En effet, il part du principe que les hommes sont inégaux par nature et que seule la société, avec sa « morale du troupeau » et sa religion de la résignation, produit la corruption de l'égalité (du christianisme au socialisme).

La corruption, qui pour Rousseau engendre l'inégalité, produit en revanche pour Nietzsche l'égalité, c'est-à-dire ce « drôle d'expédient mental » - comme dans Par-delà le bien et le mal - qui permet de masquer « l'hostilité de la plèbe à l'égard de tout ce qui est privilégié et souverain ». La droite, avec Nietzsche, reconnaît l'inégalité et propose des politiques qui la favorisent, tandis que la gauche, avec Rousseau, prend l'égalité comme présupposé et élabore des politiques qui la favorisent.

La corruption, qui pour Rousseau engendre l'inégalité, produit en revanche pour Nietzsche l'égalité, c'est-à-dire ce « drôle d'expédient mental » - comme dans Par-delà le bien et le mal - qui permet de masquer « l'hostilité de la plèbe à l'égard de tout ce qui est privilégié et souverain ». La droite, avec Nietzsche, reconnaît l'inégalité et propose des politiques qui la favorisent, tandis que la gauche, avec Rousseau, prend l'égalité comme présupposé et élabore des politiques qui la favorisent.

Cette approche permet de différencier la droite et la gauche en fonction de la manière dont elles se sont articulées et opposées dans l'aventure multiforme de la modernité. La droite tend à défendre un ordre naturel - s'il n'est pas directement voulu par Dieu - contre ses éventuelles convulsions pratiques ; un ordre qui, en tant que tel, présuppose des hiérarchies et des inégalités. Cela ne signifie pas pour autant que la droite, si attentive à la nature, n'ait pas sa propre culture, ni même qu'elle puisse être identifiée au rejet total de la culture au nom du réalisme et du pragmatisme: cela signifie simplement que la culture de la droite - non moins riche et articulée que celle du camp opposé - trouve sa propre référence constante dans l'immédiateté de la nature et d'un ordre naturellement donné.

La gauche, pour sa part, insiste sur la culture et sur l'historicité plutôt que sur la nature, sur le νόμος -nómos- plutôt que sur la φύσις -physis- : pour la gauche, l'ordre existant n'est pas naturel, mais le produit de rapports de force concrets qui, marqués comme ils le sont par des hiérarchies et des inégalités, exigent d'être rectifiés au nom de configurations de société plus élevées et plus rationnelles, qu'il appartient à la praxis sociale de traduire de la puissance à l'acte. L'immédiateté de la nature donnée, chère à la droite, crée une antithèse radicale à la réflexivité de la culture, typique de la gauche.

Il s'agit donc d'une contraposition entre la culture comme regnum hominis, d'où découle l'impératif - typique de la gauche - de l'action visant à façonner le monde selon les préceptes de la raison, et la nature comme puissance extérieure, qui - pour la droite - ne se laisse pas anthropomorphiser et qui, au contraire, doit être protégée contre les prétentions révolutionnaires à la violer en la subvertissant et en la réorganisant en fonction de la volonté de l'homme.

La genèse théologico-politique de la dichotomie droite-gauche, qui projette sur le plan immanent-horizontal les espoirs et la foi, le dogmatisme et souvent l'intransigeance propres à la sphère transcendante-verticale de la religion, explique à sa manière, entre autres, le caractère « sacré » avec lequel le couple dichotomique continue à être défendu liturgiquement et fidéistiquement même à l'époque de son « crépuscule » : précisément, presque comme s'il s'agissait d'une foi, souvent même en contraste avec les canons du λόγος -lógos- (credo quia absurdum - je le crois parce que c'est absurde-).

Le clivage a en effet guidé la pensée et l'action des modernes: et ils sont dans l'erreur ceux qui, partant peut-être d'une évaluation correcte de la hodierna morte de la dichotomie, soutiennent qu'elle n'a jamais existé ou qu'elle n'a jamais joué un rôle vraiment décisif. Par exemple, les partisans de la théorie des élites (Mosca, Pareto, Michels) ont diversement considéré que, toujours et de toute façon, il était inévitable que des groupes dirigeants sélectionnés se forment au sommet de la société, même dans les sociétés qui prétendaient ex hypothesi être plus égalitaires et de gauche : pour eux, donc, la dichotomie entre droite et gauche serait en tant que telle un ens imaginationis. Ortega y Gasset a exprimé cette thèse, bien que dans une perspective différente, en affirmant qu'« être de gauche est, comme être de droite, l'une des infinies façons dont l'homme peut choisir d'être un imbécile: toutes deux, en effet, sont des formes d'hémiplégie morale ».

Il est vrai que, historiquement, c'est surtout la droite qui a nié la validité de la dichotomie, la présentant comme une construction intellectualiste subreptice qui désintègre la nature organique et unitaire de la société. Cette thèse, embryonnaire dans la pensée de De Maistre, est pleinement formulée, par exemple, par Jean Madiran dans La droite et la gauche (1977). Madiran (photo, ci-dessus) va plus loin. Il affirme que la distinction s'est toujours faite à l'initiative et au profit de la gauche, qui l'a utilisée pour renverser le pouvoir et pour boucler et exclure la droite en l'identifiant au mal.

Par ailleurs, Donoso Cortés avait déjà affirmé que le parlementarisme et la dichotomie gauche-droite se réfèrent à la « chattering class », la classe bourgeoise qui débat.

Ici aussi, il y a un aspect paradoxal. Si la dichotomie est à l'origine symboliquement favorable à la droite (le « bon » côté opposé au « mauvais » côté), c'est la gauche qui l'institue - et y fonde sa propre identité - et c'est la droite qui, dans un premier temps, la rejette. C'est pourquoi, comme le soulignait déjà Alain au siècle dernier, c'est surtout la droite qui tente de nier la dichotomie alors qu'elle était encore opérante: et celui qui, dans la Modernité, prétend n'être ni de droite ni de gauche, tend à le faire parce qu'il se place déjà dans les rangs de la droite. Mais il est vrai aussi que, si l'on inverse les rôles, ceux qui attribuent à la droite l'indistinction ou l'inexistence du clivage sont presque toujours à gauche.

Il est vrai que la droite surtout, après 1945, a essayé de nier la dichotomie pour des raisons purement techniques et tactiques, c'est-à-dire pour cacher sa propre faiblesse et son échec, en cherchant à se « camoufler » sous des catégories de sortie différentes et moins désavantageuses.

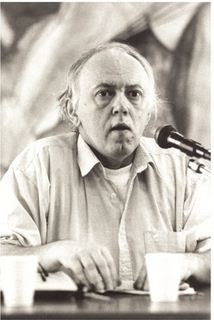

Cependant, comme nous le verrons, un discours diamétralement opposé s'appliquera à ceux qui nient la validité de la dyade après 1989, reconnaissant son épuisement évident et non plus son inexistence tout court. La liste de ces auteurs comprend des personnalités de la Nouvelle Droite, comme Alain de Bneoist, et des philosophes de la gauche marxiste, comme Costanzo Preve (photo, ci-contre).

Cependant, comme nous le verrons, un discours diamétralement opposé s'appliquera à ceux qui nient la validité de la dyade après 1989, reconnaissant son épuisement évident et non plus son inexistence tout court. La liste de ces auteurs comprend des personnalités de la Nouvelle Droite, comme Alain de Bneoist, et des philosophes de la gauche marxiste, comme Costanzo Preve (photo, ci-contre).

D'autre part, en ce qui concerne la dichotomie, il ne faut pas négliger le caractère structurellement asymétrique qu'elle présente : le dupla n'est pas seulement utilisé pour décrire aseptiquement, mais aussi pour distinguer, discriminer et évaluer. Dans le passé, on s'en souvient, la gauche était identifiée à la « partie maudite », la droite à la « partie divine ». C'est surtout dans la seconde moitié du 20ème siècle, du moins en Europe, que le rapport s'est inversé : seule la gauche tend à être présentée avec des connotations positives dans le discours public, tandis que la droite - souvent identifiée sans réserve par ses adversaires aux expériences tragiques du nazisme et du fascisme - se voit imputer des dévalorisations substantielles.

Alors que la gauche se voit souvent attribuer sans réfléchir les valeurs d'égalité, de progrès et de solidarité, la transformant idéologiquement en une sorte de paradis sémantique, la droite se voit attribuer, depuis la seconde moitié du 20ème siècle, les prérogatives les plus abjectes de dictature, de violence, d'inégalité et de discrimination.

En dehors de ces considérations, le caractère religieux et seulement imparfaitement sécularisé de la dichotomie apparaît clairement, et ce sous la forme d'une foi tenace qui, de manière apparemment contradictoire, semble survivre même à la fin des grands récits avec laquelle, selon Lyotard, la condition postmoderne coïnciderait. Weber avait raison lorsqu'il affirmait que le « désenchantement du monde » (Entzauberung der Welt) ouvert par le « développement particulier » (Sonderentwicklung) de la rationalisation capitaliste occidentale finit par coexister avec une sorte de réenchantement immanent qui lui est propre : celui en vertu duquel les hommes ont cessé de croire en Dieu et en la dichotomie entre l'au-delà et l'au-delà, au moment même où la foi dans le marché capitaliste et dans le binôme droite-gauche a atteint un degré d'intensité impressionnant.

C'est pourquoi, à l'époque de la « mort de Dieu » et de la splendeur de la religion du capital, la dichotomie semble dotée d'une charge religieuse maximale ; une charge qui s'exprime, entre autres, dans le « tabou de l'impureté » adressé à quiconque appartient au parti adverse (ou, ce qui n'est pas rare, à quiconque est même soupçonné d'avoir des relations avec lui) et dans la substitution désormais consommée de l'espace de « l'action communicative » (socratique avant même d'être habermassienne), incardiné sur le λόγος, -logos-, par le terrain émotionnel, fidéiste et fanatique de l'appartenance « confessionnelle » et de la lutte obéissante contre les « hérétiques » du camp adverse. En bref, la politique devient à toutes fins utiles la religion des modernes. Aujourd'hui, cependant, les post-modernes vivent la mort de Dieu également en politique ; et sous toutes les latitudes, c'est la perte de la foi politique ou, si l'on préfère, le nihilisme politique qui prédomine.

14:45 Publié dans Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : diego fusaro, philosophie, clivage gauche-droite, gauche, droite, théologie politique, philosophie politique, politologie, sciences politiques, théorie politique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 16 mai 2025

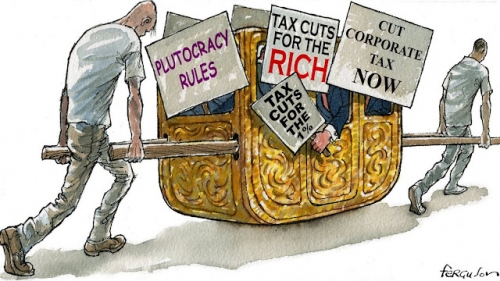

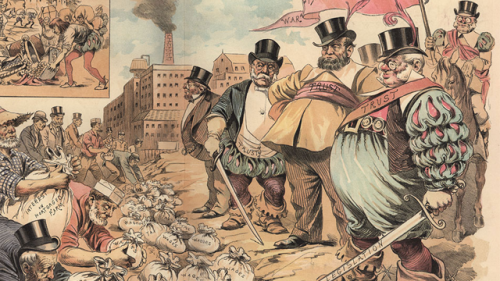

Turbo-capitalisme financier: comment tout nous est volé

Turbo-capitalisme financier: comment tout nous est volé

Diego Fusaro

Source: https://posmodernia.com/turbocapitalismo-financiero-como-...

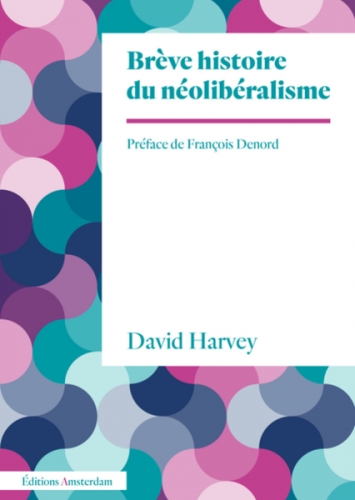

Le turbo-capitalisme financier pourrait être décrit comme une industrie extractive, bien que sui generis. Il s'agit en effet d'un puissant appareil d'abstraction, de centralisation et de captation des biens communs et de la valeur sociale, selon la figure de « l'accumulation par dépossession » évoquée par David Harvey dans Une brève histoire du néolibéralisme, en référence au paradigme néolibéral et à la transition entre le capitalisme producteur manufacturier bourgeois et le capitalisme prédateur financier post-bourgeois.

Cette accumulation se fait souvent avec la médiation du gouvernement dans sa version libérale, par des manœuvres telles que le remplacement des organismes de retraite par des assureurs privés, ou encore par le dé-financement du secteur public. Le crédit est ainsi présenté comme le principal système par lequel le turbo-capital financiarisé peut extraire la richesse de la population. Il utilise de multiples stratagèmes pour mettre en œuvre son projet d'extraction des richesses et d'expropriation de l'argent au profit de la classe dirigeante déjà hyper-possédante. Tous s'articulent autour de pratiques prédatrices astucieuses qui s'appuient formellement sur la loi, en la rédigeant ex novo ou en la pliant simplement à leurs interprétations, de manière à garantir de manière stable - pour parler comme Thrasymaque (La République, 339a) - « l'intérêt du plus fort ». Ainsi s'expliquent les taux d'intérêt usuraires des cartes de crédit, les saisies d'entreprises privées de liquidités en cas de difficultés, la promotion de l'actionnariat, la fraude aux entreprises, la manipulation des marchés et l'utilisation de systèmes pyramidaux comme la fameuse « pyramide de Ponzi ».

Pour reprendre le titre du chef-d'œuvre de Weber, on pourrait à juste titre parler d'accumulation par expropriation et du nouvel esprit de l'ordre capitaliste. Cette dépossession ne se limite d'ailleurs pas aux leviers de l'extraction financière, mais se détermine - explique Harvey - également dans de nombreuses autres figures connexes (« privatisation », « gentrification », « réclusion de masse ») ; au premier rang de celles-ci - surtout après 1989 et l'effondrement du Weltdualismus (dualisme mondial) - figure le retour de l'impérialisme atlantiste sous ses formes les plus brutales. Harvey lui-même le reconnaît dans Perpetual War (2003) et, à côté de lui, Giovanni Arrighi dans The Long Twentieth Century (1994) et dans Adam Smith in Peking (2007) : hors des frontières de l'Occident, le capital utilise à nouveau la violence de l'expropriation directe, appelée pieusement « privatisation », sous des formes qui ne sont pas si différentes de celles étudiées par Marx, à propos de l'« accumulation originelle », dans le chapitre 24 du premier livre du Capital. Marx lui-même, en revanche, nous enseigne que « l'hypocrisie profonde et la barbarie intrinsèque de la civilisation bourgeoise apparaissent devant nous sans voile lorsque de la métropole, où elles revêtent des formes respectables, nous tournons les yeux vers les colonies, où elles sont nues ».

A titre d'exemple, il suffit de rappeler le travail de la civilisation du dollar dans l'Irak occupé par les troupes de l'impérialisme en 2003. Le politicien Paul Bremer a publié quatre ordonnances prévoyant la privatisation totale des entreprises d'État, la propriété privée totale des activités économiques irakiennes par des sociétés étrangères, le rapatriement total des bénéfices réalisés par les sociétés étrangères, l'ouverture des banques irakiennes au contrôle étranger, l'égalité de traitement entre les sociétés étrangères et les sociétés nationales et la suppression de la quasi-totalité des obstacles au commerce. Le premier laboratoire de ces stratégies soutenues par Washington avait été le Chili de Pinochet.

En résumé, l'oligarchie ploutocratique néolibérale se présente comme une aristocratie extractive, puisqu'elle s'enrichit en extrayant la richesse du corps social sans contribuer d'aucune manière à sa production. Elle apparaît ainsi, à toutes fins utiles, comme la Parasitenklasse (classe parasitaire) évoquée par Marx. L'accumulation par dépossession - ou, si l'on préfère, « l'accumulation dominée par la finance » (finanzdominierte Akkumulation) - propre à la phase absolue, repose sur l'hypothèse que la forme la plus rapide et la plus immédiate d'enrichissement consiste à soustraire de la richesse ou, plus précisément, à l'extraire par la contrainte: cela s'obtient, concrètement, en spoliant les épargnants et les investisseurs, en vidant les banques (après avoir empêché l'utilisation des liquidités et, donc, la fuite de l'épargne), en pillant les « actifs » (les « assets », comme les appelle le néo-langage) des entreprises et des Etats par le recours à des emprunts meurtriers.

In specie, le système de crédit tisse une toile d'obligations pour le débiteur de telle sorte que, finalement, la personne endettée n'a pas d'autre choix que de céder ses droits de propriété au prêteur. Cette stratégie, en revanche, était déjà connue de Marx, qui la mentionne fréquemment dans le troisième livre du Capital. Par exemple, lorsque des hedge funds - fonds spéculatifs - prennent le contrôle d'entreprises pharmaceutiques, ils achètent d'immenses quantités de maisons saisies et les mettent ensuite à la disposition des consommateurs qui en ont besoin à des prix exorbitants, organisant scientifiquement l'accumulation par l'expropriation. Il arrive souvent, en effet, que les crises laissent dans leur sillage une masse d'actifs dévalués, qui peuvent ensuite être obtenus à des prix avantageux par ceux qui ont les liquidités pour les acheter : c'est ce qui s'est passé en 1997-1998 en Asie de l'Est et du Sud-Est, lorsque des entreprises parfaitement saines ont fait faillite par manque de liquidités et ont été rachetées par des banques étrangères, pour être ensuite revendues avec des profits impressionnants.

Si la bourgeoisie entrepreneuriale générait la richesse par le travail et son exploitation, les élites mondialistes sans frontières s'enrichissent par la dépossession aux dépens des travailleurs et des classes moyennes non libéralisées. Elles extraient la richesse du corps social productif et ne contribuent pas à la production de cette richesse : en d'autres termes, elles ne participent pas au travail qui la produit, ce qui les rapproche - mutatis mutandis - de l'ancienne aristocratie de l'Ancien Régime. Les maîtres de la finance techno-féodale, qui gèrent la création monétaire privée à des fins privées (cachées et exemptes de toute responsabilité), dirigent la domination parasitaire et extractive du produit et du travail d'autrui. En vue de cet objectif conforme à leur domination de classe, les globocrates - habitués à vivre « sur l'argent des autres », pour reprendre la formule de Luciano Gallino - opèrent le détournement prédéterminé du crédit de l'économie productive vers la finance spéculative, processus qui est suivi par la désindustrialisation, le désinvestissement, la baisse des salaires et les licenciements.

Les classes moyennes et populaires, quant à elles, sont contraintes de travailler et de payer des impôts très élevés pour enrichir une classe financière mondiale qui a le monopole de la création des symboles monétaires et qui, en échange de ses prêts, retient, sous la formule de l'intérêt usuraire, une grande partie du produit du travail. La finance elle-même, dans sa dynamique essentielle, opère en favorisant le passage de la fabrication bourgeoise à l'hégémonie des multinationales post-bourgeoises et de leurs monopoles. Cela conduit à cette inversion mortelle entre la finance et l'industrie déjà décrite, dans ses caractéristiques les plus particulières, par Lénine et, bien que d'une manière différente, par Rudolf Hilferding dans son Finanzkapital (1923).

Tous deux, bien que dans des perspectives différentes, avaient pleinement décrypté le quid proprium du capital financier et son remplacement de la primauté des industriels par celle des banquiers. L'industriel bourgeois est impliqué et proche des processus productifs, et dirige la coopération (dans le chapitre XXIII du Capital, Marx utilise l'exemple du chef d'orchestre) ; le banquier, en revanche, est éloigné de la production et n'est pas lié à ses éventuelles tragédies (en fait, il a souvent tout intérêt à ce qu'elles se produisent).

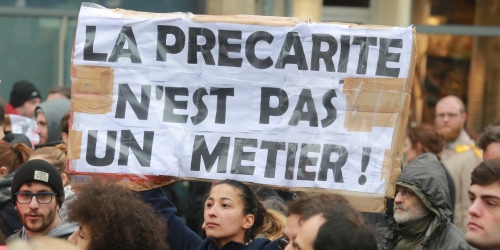

Comme toutes les activités de rente, la finance fonctionne aussi selon la figure de l'actio in distans: elle s'abstrait de la production et gouverne à distance, sans se montrer, en agissant de manière parasitaire par rapport à la production réelle et à la société dans son ensemble. La finance, en outre, ne s'intéresse pas à la construction de la stabilité et, en fait, vit de l'instabilité et de la précarité, selon les fondements de la nouvelle forme d'accumulation flexible que nous avons analysée dans notre livre Histoire et conscience du précariat (Ed. esp. 2021).

Contrairement à ce que le regard idéologiquement contaminé détecte habituellement, le capital financier n'opère pas dans une terra nullius indéterminée, ni ne génère de la richesse à partir de rien : en réalité, il extrait de la valeur du bien commun de la société et, en général, de la « classe qui vit du travail », c'est-à-dire du serf précarisé. Le capital financier liquide se présente ainsi comme un puissant appareil d'expropriation faussement anonyme. Il opère en transférant des biens publics tels que les chemins de fer et l'eau, les lignes téléphoniques et le patrimoine culturel dans des mains privées, libérées de toute localisation nationale. On peut également en déduire l'analogie avec les processus d'« accumulation originelle » décrits par Marx dans Le Capital.

Ce n'est qu'à cette lumière que l'on peut expliquer la soi-disant crise américaine de 2007, ainsi que - pour rester en Europe - la perte d'environ quarante pour cent du pouvoir d'achat du peuple italien avec le passage de la lire à la monnaie unique de l'euro (on peut dire à peu près la même chose du peuple espagnol). Le capitaliste bancaire-monétaire apparaît comme un faiseur d'argent et, en même temps, comme un donneur d'argent : il crée de l'argent ex nihilo et le prête dans le but évident d'endetter les « bénéficiaires ». Elle prélève non seulement les fruits du travail, mais aussi l'épargne de l'ensemble de la classe dominée.

Par essence, la finance produit de la « richesse » en créant de l'argent à coût nul. Mais en réalité, elle crée du papier et non de la richesse : avec la conséquence évidente que la richesse qu'elle obtient doit être soustraite, par des impôts et des artifices usurocratiques, à ceux qui la produisent réellement, c'est-à-dire au précariat en tant que classe qui vit du travail. Dans son aspiration à dominer la planète entière au nom du profit et de la croissance infinie, la classe mondiale des seigneurs de la finance a imposé des modifications de la fiscalité à son profit exclusif. En Occident, la progressivité de l'impôt diminue progressivement, depuis 1989, au fur et à mesure que l'on s'élève dans la hiérarchie des comptes bancaires. La classe moyenne bourgeoise en voie d'illicitisation se voit prélever en moyenne 45% de ses modestes revenus. Bref, dans une synthèse plausible, alors que le travail est de plus en plus taxé, la spéculation financière et les grandes affaires de l'aristocratie financière restent non taxées et non contrôlées, le plus souvent sous la forme d'une véritable légalisation de l'évasion fiscale.

De leur côté, les multinationales, leurs actionnaires et leurs PDG paient des impôts fixés à des chiffres dérisoires, allant régulièrement de 1 à 5% (et qu'ils évitent, quand ils le peuvent, en utilisant les « paradis fiscaux »). Tout employé du colosse Amazon est taxé dix fois plus que la même multinationale multimilliardaire pour laquelle il travaille. Sous cet aspect, la lutte contre l'évasion fiscale, toujours invoquée comme une figure de la justice universelle, est ponctuellement menée par l'Etat libéral contre les classes moyennes et populaires au profit de la classe financière mondiale. Loin d'être une garantie de justice universelle, la « lutte contre l'évasion fiscale », telle qu'elle est gérée par l'ordre néolibéral, apparaît comme l'un des nombreux instruments du massacre des classes opéré par les cagoulards de la finance et par l'Etat libéral à leur service.

En témoigne le fait que la possibilité d'évasion fiscale des classes moyennes et populaires, quand elle n'est pas rendue impossible par une fiscalité qui pille les salaires avant même qu'ils ne soient perçus (c'est le cas de l'emploi public, en voie de démantèlement au nom de la raison libérale), est poursuivie comme une règle de droit, là où l'évasion des géants du commerce cosmopolite, des usuriers de la finance spéculative et des multinationales massives, est admise comme une règle de droit. Cela confirme, pour la énième fois, que le droit, dans l'ordre des rapports capitalistes, ne garantit pas la justice universelle, mais les intérêts de la classe dominante, dont il « juridifie » et « légalise » la domination.

15:42 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, turbocapitalisme, capitalisme financier, diego fusaro |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 13 mai 2025

Economie verte et écologisme néolibéral

Economie verte et écologisme néolibéral

Diego Fusaro

Source: https://posmodernia.com/business-ecologico-el-ambientalis...

Il existe un paradoxe apparent lié à la question de l'apocalypse environnementale qu'il convient d'aborder : le logo dominant dans le cadre du technocapitalisme du nouveau millénaire non seulement ne reste pas silencieux face au dilemme de la catastrophe imminente, mais l'élève au rang d'objet d'une prolifération discursive hypertrophique. L'urgence environnementale et climatique est, à juste titre, l'un des sujets les plus soulignés et les plus discutés dans l'ordre actuel du discours.

Cela semble, à première vue, une contradiction dans les termes, si l'on considère que poser ce dilemme revient à énoncer la contradiction même du capital, qui est son fondement. Ne serait-il pas plus cohérent avec l'ordre technocapitaliste d'occulter - ou du moins de marginaliser - cette question problématique, d'une manière similaire à ce qui se passe avec la question socio-économique du classisme et de l'exploitation du travail, rigoureusement exclue du discours public et de l'action politique ?

Affirmer que, contrairement au problème de l'exploitation du travail (qui reste largement invisible et qui, de toute façon, peut être facilement éludé par le discours dominant), la question environnementale est claire et évidente aux yeux de tous, oculos omnium, et que, par conséquent, il serait impossible de l'éviter comme si elle n'existait pas, revient à faire une affirmation vraie mais, en même temps, insuffisante: une affirmation qui, en outre, n'expliquerait pas les raisons pour lesquelles le discours dominant non seulement aborde ouvertement la question, en la reconnaissant dans sa pleine réalité, mais tend même à l'amplifier et à la transformer en une urgence et en une véritable urgence planétaire.

La thèse que nous entendons soutenir à cet égard est qu'il existe une différence notable entre la question environnementale et la question socio-économique (que Marx appellerait, sans périphrase et à juste titre, « lutte des classes »). Cette dernière ne peut en aucun cas être « normalisée » et métabolisée par l'ordre technocapitaliste qui, en fait, opère de telle sorte qu'elle n'est même, tendanciellement, jamais mentionnée (ni, ça va sans dire par les forces du camp gauche de la politique, depuis longtemps redéfini comme gauche néolibérale ou, mieux encore, « sinistrash » - gauche poubelle). Margaret Thacher, quant à elle, avait déjà ostracisé le concept même de classe sociale, le qualifiant de vestige inutile et pernicieux du communisme (selon ses propres termes : « la classe est un concept communiste. Il sépare les gens en groupes comme s'il s'agissait de parcelles et les monte ensuite les uns contre les autres").

Comme nous l'avons montré plus en détail dans notre étude Démophobie (2023), les droits sociaux sont remplacés dans l'ordre discursif et dans l'action politique par des « droits arc-en-ciel », c'est-à-dire par ces caprices de consommateurs qui, en plus de permettre de détourner le regard du conflit de classe, sont intrinsèquement fonctionnels à la logique néolibérale d'expansion de la marchandisation du monde de la vie. Et les forces politiques sont toutes réorganisées à l'extrême centre de la grosse Koalition néolibérale, apparaissant de plus en plus comme des articulations du parti unique du turbo-capital qui élève le fanatisme économique et le classisme, l'impérialisme et l'aliénation à un destin inéluctable et à un horizon exclusif (il n'y a pas d'alternative).

Comme nous l'avons montré plus en détail dans notre étude Démophobie (2023), les droits sociaux sont remplacés dans l'ordre discursif et dans l'action politique par des « droits arc-en-ciel », c'est-à-dire par ces caprices de consommateurs qui, en plus de permettre de détourner le regard du conflit de classe, sont intrinsèquement fonctionnels à la logique néolibérale d'expansion de la marchandisation du monde de la vie. Et les forces politiques sont toutes réorganisées à l'extrême centre de la grosse Koalition néolibérale, apparaissant de plus en plus comme des articulations du parti unique du turbo-capital qui élève le fanatisme économique et le classisme, l'impérialisme et l'aliénation à un destin inéluctable et à un horizon exclusif (il n'y a pas d'alternative).

Contrairement à la question socio-économique, la question environnementale peut être métabolisée et - littéralement - rentabilisée par l'ordre technocapitaliste pour de multiples raisons. Précisons toutefois que l'ordre discursif néolibéral affronte et, en fait, amplifie la question environnementale et climatique dans l'acte même par lequel il la déclare abordable et résoluble mais toujours et seulement dans le cadre du technocapitalisme, neutralisant a priori la pensabilité de toute arrière-pensée ennoblissante éloignée de la prose de la réification du marché et de la Technique. Et c'est en fonction de cette clé herméneutique que s'explique l'intensification discursive néolibérale de l'urgence climatique et environnementale, toujours caractérisée par l'occultation de la matrice capitaliste des désastres.

Bien canalisée dans les rails de la mondialisation néolibérale, la question environnementale peut jouer, pour l'ordre dominant, le rôle d'une fonction efficace de défocalisation du regard sur la question socio-économique, le classisme, l'exploitation et l'impérialisme. Pour comprendre cet usage apotropaïque dans toutes ses implications, on peut par exemple se référer au rapport de 1991 intitulé La première révolution mondiale, publié par le « Club de Rome », une association fondée en 1968 par l'homme d'affaires Aurelio Peccei, le scientifique écossais Alexander King et le turbo-capitaliste milliardaire David Rockefeller : une entité que l'on peut à juste titre classer parmi les nombreux think tanks (du Cato Institute à la Heritage Foundation, de l'Adam Smith Institute à l'Institute of Economic Affairs) au service de l'ordre dominant, auquel ils apportent une caution idéologique.

Ainsi, on peut lire dans le rapport de 1991 : « Dans la recherche d'un nouvel ennemi qui pourrait nous unir, nous avons trouvé l'idée que la pollution, la menace du réchauffement climatique, la pénurie d'eau potable, la faim et d'autres choses du même genre serviraient notre objectif ». En somme, la question verte doit être habilement identifiée comme une contradiction fondamentale et un « ennemi commun » capable de nous unir ("un nouvel ennemi pour nous unir") dans une bataille qui, d'une part, détourne le regard du conflit entre le Serviteur et le Seigneur et, d'autre part, conduit le premier à adhérer à nouveau à l'agenda du second, notamment aux nouvelles voies du capitalisme écologique telles qu'elles seront sculptées dans les années à venir.

Le rapport du Club de Rome peut être accompagné d'un autre document datant de deux ans plus tôt qui, malgré les différences de nuances et d'intensité des approches, propose un schéma de pensée convergent. Il s'agit d'un discours prononcé par Margaret Thatcher le 8 novembre 1989 devant l'Assemblée générale des Nations Unies. Il est animé, entre les lignes, par la volonté d'identifier un nouvel « ennemi commun » pour remplacer le « socialisme réel », déjà en déclin (il est significatif que le discours de la Dame de fer ait eu lieu à la veille de la chute du mur de Berlin). Et que, par conséquent, il peut être assumé comme le nouveau défi global au capitalisme, en impliquant tout le monde dans son projet. Selon Thatcher, « de tous les défis auxquels la communauté mondiale a été confrontée au cours de ces quatre années, l'un d'entre eux est devenu plus évident que tous les autres, à la fois en termes d'urgence et d'importance : je veux parler de la menace qui pèse sur notre environnement mondial ».

Le sermon de la Dame de fer est parfois encore plus symptomatique du nouvel esprit du temps que le rapport du « Club de Rome », en particulier dans son insistance sur la nécessité de traiter la question environnementale sans renoncer à l'impératif de croissance, préservant ainsi le capitalisme sous une forme éco-durable tout en se consacrant à la croissance économique. Pour reprendre les termes de Thatcher, « nous devons faire ce qu'il faut sur le plan économique. Cela signifie que nous devons d'abord avoir une croissance économique continue afin de générer la richesse nécessaire pour payer la protection de l'environnement ». L'astuce - une constante dans l'ordre du discours néolibéral - consiste à dénoncer le problème environnemental, en accompagnant immédiatement la dénonciation de la reconnaissance que la croissance, le développement et les auri sacra fames - la faim d'or maudite - du capital ne sont pas la cause, mais la solution possible : « nous devons résister à la tendance simpliste de blâmer l'industrie multinationale moderne pour les dommages causés à l'environnement. Loin d'être les méchants, ce sont eux sur qui nous comptons pour enquêter et trouver des solutions ».

Ainsi, suivant le discours de Thatcher, qui résume le nouvel esprit du capitalisme vert in statu nascendi - en phase d'émergence - la critique du capitalisme comme cause de la destruction de l'environnement (en un mot, l'environnementalisme socialiste) serait une « tendance simpliste », du fait que les industries multinationales, « loin d'être les méchants », sont les agents qui peuvent mener les recherches et trouver les solutions au dilemme. Cependant, le non sequitur dans lequel la réflexion de Thatcher, et avec elle, la raison d'être néolibérale elle-même, s'enlisent est que, même à supposer que les entreprises multinationales puissent trouver la solution, cela ne peut servir d'alibi à leur responsabilité dans la genèse de la tragédie, comme semble l'indiquer le passage cité plus haut. Et, de toute façon, comme nous essaierons de le montrer, les « solutions » recherchées et trouvées par l'industrie multinationale moderne évoluent toujours sur la base de l'acceptation (et de la reproduction perpétuelle) de la contradiction qui génère le problème.

Par conséquent, l'ordre hégémonique admet et même encourage le discours sur la catastrophe, tant qu'il est invariablement articulé dans les périmètres du cosmos technocapitaliste, supposé comme un a priori historique non modifiable ou, en tout cas, comme le meilleur système possible à la fois parmi ceux qui ont déjà existé et parmi ceux qui pourraient éventuellement exister en tant qu'alternative.

L'évocation constante de la catastrophe climatique et l'exigence d'y remédier sont donc permises et d'ailleurs constamment induites, à condition que les recettes et les solutions soient administrées par la logique du profit et le maintien de la forme valeur comme fondement du système de production.

Enfin, si l'environnementalisme néolibéral est ouvertement promu et pratiqué par les modèles politiques de l'Occident - ou, plus précisément, de l'Ouest -, l'environnementalisme socialiste est découragé et diabolisé, soit sur la base de ce que Fisher a défini comme le « réalisme capitaliste » (selon lequel il n'y aurait pas d'alternatives à ce qui existe), soit sur la base de la stigmatisation de la passion utopique et anti-adaptative, idéologiquement assumée comme prémisse à la violence et au retour des atrocités du 20ème siècle.

En d'autres termes, le turbo-capitalisme pose et débat la question de l'apocalypse verte en se présentant comme la solution et non comme l'origine du problème: ainsi, tout en cultivant les causes de la catastrophe, il se propose de travailler sur les effets, dans une perspective qui, de surcroît, est fonctionnelle à la préservation de la logique du capitalisme lui-même. Il va sans dire qu'affronter le dilemme environnemental en restant sur le terrain du technocapitalisme signifie, dans la meilleure des hypothèses, ne pas le résoudre et, dans la pire (comme nous pensons que c'est effectivement le cas), renforcer encore les bases de la catastrophe.

En particulier, nous tenterons de montrer comment, sous la forme de l'environnementalisme néolibéral, le discours turbo-capitaliste sur l'apocalypse verte tente, d'une part, de moduler les stratégies de résolution de la catastrophe qui, présupposant l'ordre technocapitaliste et son maintien, sont toutes vouées à l'échec et, d'autre part, de neutraliser préventivement la viabilité de l'option de l'environnementalisme socialiste. Sans exagérer, si le logo hégémonique s'approprie le discours environnemental, c'est en raison de sa volonté de le sortir du camp socialiste pour le ramener - et donc le « normaliser » - sur le terrain néolibéral, plutôt qu'en raison de sa volonté réelle de remédier au cataclysme qui s'annonce. D'autre part, pour les porte-drapeaux du fanatisme techno-économique - pour paraphraser Jameson - il est plus facile et moins douloureux d'imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme.

L'hypertrophie discursive de la question environnementale à l'ère néolibérale s'explique par trois raisons principales, qui seront examinées ci-dessous : (a) la transformation de l'urgence environnementale elle-même en une source d'extraction de la plus-value, qui se produit surtout en vertu du système manipulateur de l'économie verte et de ses « sources renouvelables » d'affaires ; (b) le brouillage du regard par rapport au conflit socio-économique (qui, comme on l'a rappelé, ne peut être incorporé et normalisé dans l'ordre technocapitaliste, contrairement à la question environnementale) ; (c) la fabrique de la crise et le gouvernement de l'économie de marché, qui sont les principaux responsables de l'hypertrophie discursive de la question environnementale à l'ère néolibérale ; c) la fabrique de la crise et l'utilisation gouvernementale de l'urgence, sous la forme d'un « Léviathan vert » qui utilise la crise elle-même comme ars regendi - l'art de gouverner - pour consolider, optimiser et étendre la domination technocapitaliste sur la vie.

Sur la base de ces hypothèses, l'économie verte peut être comprise à juste titre comme la solution que la raison néolibérale propose pour la question environnementale, dans une tentative non pas tant de sauver la planète (et avec elle, la vie) du capitalisme, mais de sauver le capitalisme lui-même des impacts environnementaux et climatiques. En d'autres termes, l'économie verte aspire à garantir que le capital puisse, de quelque manière que ce soit, surmonter sa contradiction intrinsèque qui se traduit par l'épuisement des ressources et la neutralisation du « remplacement organique » de la mémoire marxienne : pour rendre cela possible, le punctum quaestionis - l'état de la question - conduit à la redéfinition du capitalisme lui-même, selon une nouvelle configuration verte, qui lui permet de poursuivre la valorisation de la valeur, en évitant la récession et en reportant dans le temps l'éclatement de la contradiction.

Les élites turbo-financières apatrides s'approprient les revendications écologistes croissantes, nées dans les années 1970 et devenues de plus en plus solides, et les détournent vers les circuits de l'économie verte, en cohérence avec laquelle la limite environnementale doit être perçue non pas comme un obstacle au développement, mais comme une opportunité de profit sans précédent, comme un moteur de croissance renouvelé et comme le fondement d'un nouveau cycle d'accumulation.

L'erreur qui est à la base de l'« économie verte » et, plus généralement, de l'environnementalisme néolibéral dans toutes ses extra-inspections, peut être facilement identifiée dans la conviction générale que la contradiction ne réside pas dans le capitalisme en tant que tel, mais dans son fonctionnement, encore insuffisamment calibré pour trouver un équilibre avec la nature.

En somme, le capitalisme est perçu comme la thérapie d'un mal qui, tout au plus, peut être compris comme la conséquence d'une application encore perfectible du capitalisme lui-même. Il va sans dire que ce qui échappe à la raison d'être néolibérale, c'est que, comme Marx et Heidegger l'ont montré - bien que sur des bases différentes - c'est le fondement même du technocapitalisme qui consomme les entités dans leur totalité et conduit à l'épuisement de la nature.

En bref, le capitalisme n'est pas malade, comme les hérauts de l'économie verte et de l'environnementalisme néolibéral semblent vouloir le suggérer : il est la maladie. Il ne s'agit donc pas de guérir le capitalisme, mais de guérir l'humanité et la planète du capitalisme. Cela signifie que ni la justice sociale ni même un véritable environnementalisme ne peuvent exister sans l'anticapitalisme. Prétendre guérir le capitalisme signifie seulement perpétuer, sous de nouvelles formes, le système d'oppression de l'homme et de la nature par l'homme.

La dévastation de l'environnement et le changement climatique générés à son image par le technocapital (heideggérien dans son « oubli de l'Être » et sa volonté de puissance de croissance démesurée) deviennent, grâce à l'économie verte, un phénomène par lequel la ruse de la raison capitaliste (comme nous pourrions aussi l'appeler, en empruntant la formule hégélienne), se trompe elle-même en croyant pouvoir résoudre la contradiction, désormais indéniable parce qu'attestée par les données scientifiques et l'expérience quotidienne.

En d'autres termes, puisque la contradiction est réelle et évidente, et que ses effets désastreux tendent à se manifester dès le temps présent, l'ordre libéral s'emploie à la résoudre par des méthodes qui ne remettent pas en cause l'ordre capitaliste lui-même et qui, de surcroît, permettent de le maintenir et même de le renforcer.

Selon la ligne théorico-pratique ouverte par le « Rapport Stern » (2006), l'économie verte conçoit de nouvelles sources de profit qui, sans affecter réellement le processus de production, ont simplement - ou semblent avoir - moins d'impact sur l'environnement et le climat. En substance, ils recommandent que nous fassions simplement ce que nous faisons déjà, mais d'une manière verte. Ainsi, non seulement le capitalisme se trompe lui-même (et nous trompe) en prétendant avoir trouvé la solution à la catastrophe environnementale dont il a été l'un des principaux responsables, mais il se revitalise et revitalise sa propre logique en modifiant les hypothèses du mode de production et en conquérant de nouveaux marchés, en inventant de nouvelles stratégies et en encourageant la consommation de nouvelles marchandises « éco-durables ».

17:34 Publié dans Actualité, Ecologie, Economie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : économie, écologie, économie verte, club de rome, diego fusaro, philosophie, philosophie politique, capitalisme, actualité, théorie politique, politologie, sciences politiques |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 22 avril 2025

L'évaporation du christianisme

L'évaporation du christianisme

par Diego Fusaro

Source : Diego Fusaro & https://www.ariannaeditrice.it/articoli/la-evaporazione-del-cristianesimo

Bergoglio nous a quittés hier à l'âge de 88 ans. Cette perte douloureuse nous offre tout de même l'occasion de faire quelques considérations générales sur sa figure et sur la manière dont il a géré l'Église de Rome ces dernières années. La première précision nécessaire concerne le fait que Bergoglio, techniquement, n'a jamais été Pape : comme nous l'avons montré largement dans notre livre "La fin du christianisme", Benoît XVI n'a jamais renoncé au munus petrinum, mais a seulement renoncé au ministerium : expliqué en termes très simples, Ratzinger a renoncé à exercer le rôle de Pape sans jamais renoncer à ce rôle. Avec la conséquence évidente qu'il est resté jusqu'à la fin Pape : pour cette raison, l'élection de Bergoglio en 2013 a été un acte nul plutôt qu'invalide. Comme chacun le sait, il ne peut y avoir qu'un seul Pape, et l'on ne fait pas de nouveau Pape tant que celui en fonction n'est pas mort ou n'a pas renoncé au munus, pas au ministerium. Ainsi, en fin de compte, le siège papal est vacant depuis le 31 décembre 2022.

En ce qui concerne la manière dont Bergoglio a administré l'Église, nous nous contenterons ici également de résumer ce que nous avons écrit dans notre livre mentionné précédemment, nous pouvons dire qu'il a favorisé de toutes les manières les processus en cours d'évaporation du christianisme, promouvant une néo-église intelligente et liquide, post-chrétienne et ouverte à l'immanence, tout en se fermant intégralement à la transcendance. La religion de Bergoglio a été une religion du néant, sous la forme d'un nihilisme post-chrétien qui a de fait contribué à vider complètement le christianisme, le réduisant à une simple couverture idéologique de la globalisation libérale-progressiste.

Si Ratzinger avait héroïquement résisté à l'évaporation du christianisme, mettant au centre la tradition, la philosophie et la théologie, et pour cela étant continuellement combattu par l'ordre dominant, Bergoglio a agi de manière diamétralement opposée et c'est pour cette raison qu'il a été dès le départ le favori de l'ordre hégémonique : au lieu de résister à l'évaporation du christianisme, il l'a favorisée de toutes les manières. Dans les années soixante-dix, Pasolini notait que le christianisme était à un carrefour fondamental, le cristallisant ainsi : soit le christianisme repartira des origines et de l'opposition à un monde qui ne le veut plus, soit il se suicidera et se dissolvera dans la civilisation de la consommation. Avec Ratzinger, nous avons assisté à la tentative de donner vie à la première hypothèse de Pasolini. Avec Bergoglio, au contraire, nous avons constaté le triomphe de la seconde.

20:10 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : religion, pape françois, catholicisme, vatican, diego fusaro, christianisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 19 juillet 2024

Diego Fusaro: le vrai marxiste

Diego Fusaro: le vrai marxiste

Carlos X. Blanco

Source: http://decadenciadeeuropa.blogspot.com/2024/06/diego-fusaro-el-verdadero-marxista.html

Diego Fusaro est né dans la ville de Turin en 1983. Le jeune Italien va acquérir une solide formation philosophique. À l'université de Turin et à l'université San Raffaele (Milan), il fait ses armes intellectuelles, notamment en philosophie de l'histoire et en histoire de la philosophie. En tant qu'Italien, Fusaro était un grand connaisseur de ses grands compatriotes qui l'ont précédé dans le travail philosophique (Gentile, Croce, Gramsci), bien que le maître le plus direct de tous, et celui avec lequel il a eu un contact personnel, ait été Costanzo Preve (1943-2013).

L'influence du marxiste Preve sur Fusaro est énorme et le jeune Diego est sans aucun doute l'un de ses plus fidèles disciples. Ces dernières années, la maison d'édition Letras Inquietas a entrepris un intense travail de traduction et de diffusion de l'œuvre de Preve et de tous les autres auteurs qui, avec leur touche personnelle, sont proches de lui ou sont ses continuateurs (Denis Collin, Salvatore Bravo et Diego Fusaro lui-même). Il est difficile de définir cette empreinte, mais pour utiliser une expression très prévoyante, je la qualifierais d'« hérésie marxiste ». En effet, autrefois, était hérétique celui qui rompait avec l'Église officielle, qui s'opposait à ses dirigeants ou à ses interprètes suprêmes, ou qui proposait des interprétations absolument nouvelles et scandaleuses du dogme sanctionné. Le révélateur était « un hérétique au sein d'une hérésie », comme il l'a dit. Si le marxisme, ou plutôt l'œuvre de Marx, est une hérésie pour le dogme libéral-capitaliste, Preve et les Previens, y compris Fusaro, sont une hérésie pour la Sainte Église du « matérialisme » et du « progressisme ».

En Italie, comme en Espagne et dans d'autres pays occidentaux, la gauche a fini par s'organiser comme une Église ou une Confrérie de la « pensée politiquement correcte ». La même virulence qu'ils mettent à attaquer ceux qui « devraient être les leurs », au moyen de procédures inquisitoriales (c'est aujourd'hui l'« antifascisme »), brille par son absence chez les confrères et les petites sœurs rouges lorsqu'il s'agit de s'attaquer au système libéral ; ils mettent de côté leur anticapitalisme pour courir après de prétendus « nouveaux droits » à étendre, tandis que les « anciens droits » (les droits fondamentaux) sont systématiquement violés au milieu de leur silence complice et de leur dissimulation. L'église de la gauche bien-pensante a condamné Preve et Fusaro au moment même où ils critiquaient le pire du système libéral, et au moment même où la (mauvaise) compagnie de ces deux penseurs était considérée comme interdite. Par exemple, la fréquentation occasionnelle d'Alain de Bneoist, co-créateur historique et fondamental de la soi-disant Nouvelle Droite, ou la fréquentation interdite du géopoliticien russe A. Dugin.

L'attitude des nonnes et des inquisiteurs de la gauche bien-pensante est très frappante. Elle rappelle le « totalitarisme » franquiste de l'après-guerre: avant d'être fiché et surveillé par « la Secreta », le dissident pouvait être observé par de vieilles femmes derrière leurs rideaux, qui surveillaient nuit et jour les fréquentations d'un jeune qui rentrait tard et avait cent regards sur lui dans le quartier. Ceux qui traînaient avec les rouges étaient des rouges. Et puis, ici et maintenant, c'est la même chose : celui qui fréquente des « fascistes » est un fasciste. Il est dommage que la gauche bien-pensante soit incapable de voir que des auteurs comme de Benosit ont beaucoup plus à offrir dans leur critique du libéralisme et du capitalisme que la plupart des paroissiens du dogme gauchiste, quoi qu'ils entendent par « fasciste ». Quiconque a étudié les principaux leaders de la Nouvelle Droite sait parfaitement que les critiques de cette école de pensée du capitalisme financier occidental, de l'OTANisme, de l'UE comme instrument au service de l'OTAN, du colonialisme américain, de l'ingénierie sociale « woke », etc. coïncident davantage avec l'approche révolutionnaire de Marx, d'un vrai Marx, qu'avec l'œuvre néolibérale systémique de ceux qui se disent ses disciples et soutiennent l'aliénation capitaliste.

Les derniers textes de Fusaro publiés dans Letras Inquietas, « Marx : penseur de l'individualité communautaire libre », et « Preve : la refondation du marxisme » (2024), servent à enregistrer ces dettes contractées avec l'« hérétique » Preve. Il y a d'autres textes dans la même maison d'édition qui peuvent familiariser le lecteur avec ce marxiste très spécial qu'est Fusaro, un marxiste très lu par les membres de la Nouvelle Droite, une école qui converge avec la Nouvelle Gauche hérétique, celle qui combat honnêtement et avec acidité le système de l'hégémon yankee et son impérialisme chaotique. Fusaro est un auteur « Contre le vent » (titre publié en 2022), qui ose combattre l'hégémonie de la pensée néo-libérale, dont les « sociétés ouvertes » grincent au contact de Platon et de Hegel, c'est-à-dire au contact de la philosophie elle-même. Dans « Éthique et économie » (2023), l'Italien nous présente ses études les plus profondes sur Hegel. Dans « La mort du travail » et « 100% Fusaro » (2021), il compile quelques-unes des critiques les plus acerbes de l'évolution déclinante de notre société, programmée pour faire de nous des parasites et des êtres sans intérêt,

Un auteur essentiel. Un auteur incontournable. Un géant de la pensée.

A consulter:

le blog de « Letras Inquietas ».

19:17 Publié dans Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, diego fusaro, marxisme, théorie politique, livres, sciences politiques, politologie, philosophie politique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 23 juin 2024

La gauche fuchsia. Ou de la métamorphose kafkaïenne

La gauche fuchsia. Ou de la métamorphose kafkaïenne

Diego Fusaro

Source: https://posmodernia.com/la-izquierda-fucsia-o-de-la-metamorfosis-kafkiana/

Les lys qui pourrissent sentent bien plus mauvais que les mauvaises herbes [1] . Ces vers, tirés des Sonnets de William Shakespeare, pourraient à juste titre être considérés comme la description la plus réaliste du sort qui a impitoyablement englouti la gauche dans le quadrant occidental du monde après la chute du mur de Berlin.

Pour évoquer une autre figure littéraire, les néo-gauchistes ont subi une Verwandlung, une "métamorphose" semblable à celle décrite par Kafka. Une métamorphose qui les a fait plonger dans l'abîme où ils se trouvent depuis 1989 et, plus encore, depuis l'arrivée du nouveau millénaire. La situation peut sembler parfois tragicomique, si l'on considère qu'aujourd'hui les slogans du Capital et les desiderata des classes dominantes (moins d'État et plus de marché, moins de liens et plus de fluidité, moins d'appartenance communautaire et plus de libéralisation individualiste) trouvent dans les programmes et le lexique de la néo-gauche arc-en-ciel une réponse ponctuelle, une défense énergique et une célébration ininterrompue. Sans hyperbole, l'ordre des dominants, dans le cadre de la mondialisation capitaliste, présente, dans la néo-gauche décaféinée, une apologie et une sanctification non moins radicales que celles qu'elle trouve dans la droite, siège traditionnel de la reproduction culturelle et politique du nexus hégémonique du pouvoir.

La régression et la barbarie, qui n'ont pas cessé d'accompagner le Capital, ne sont plus contestées par la gauche en faisant appel au désir de plus grandes libertés et d'avenirs anoblissants ; au contraire, elles sont obstinément défendues et présentées par la gauche elle-même comme la quintessence du mouvement de ce progrès de claritate in claritatem qui - pour le dire avec Marx - n'a pas cessé de ressembler à "cette horrible idole païenne qui ne voulait boire le nectar que dans le crâne des sacrifiés" [2]. Non plus "socialisme ou barbarie", mais "capitalisme ou barbarie", tel semble être le nouveau et magnétique mot d'ordre d'une gauche qui, en se reniant elle-même et en reniant sa propre histoire, est devenue la plus fidèle gardienne du pouvoir néolibéral.

Nous appelons la Nouvelle Gauche post-moderne et néo-libérale, ennemie de Marx, de Gramsci et des classes laborieuses et, en même temps, amie du Capital, de la ploutocratie néo-libérale et du Nouvel Ordre turbo-capitaliste mondial, la New Left comme on dit en "anglais des marchés", cet anglais-là qui lui est si cher. Nous utilisons cette terminologie pour distinguer soigneusement la néo-gauche fuchsia de la vétéro-gauche rouge qui, à différents degrés et avec différentes intensités (du réformisme au maximalisme révolutionnaire, du socialisme au communisme), a tenté de différentes manières, au 19ème siècle et plus tard au cours du "siècle court", de "prendre d'assaut les cieux", de modifier l'équilibre des pouvoirs, de réaliser le "rêve d'une seule chose" et de mettre en pratique la "simplicité insaisissable".

Plus la vieille gauche traditionnelle, socialiste et communiste semble noble, avec ses succès et ses réalisations, mais aussi avec ses échecs et ses défaites, plus elle suscite l'effet désagréable des "lys flétris" dont parlait Shakespeare, la Nouvelle gauche fuchsia réduite au statut de gardien de la cage de fer du Capital (avec le polythéisme des valeurs de consommation qui y est incorporé) ; une garde sui generis cependant, qui, pour préserver sa propre identité - en réalité perdue depuis longtemps - et l'ancien consensus de force du côté des droits et des faibles, et donc pour pouvoir conduire les masses à l'acceptation silencieuse du pouvoir du néo-capitalisme, doit en permanence se ressusciter à nouveau. Elle doit sans cesse ressusciter des ennemis définitivement éteints (l'éternel fascisme) ou inventer de nouvelles luttes annexes (les micro-luttes identitaires pour le genre et l'économie verte), qui lui permettent d'apparaître comme partie prenante de l'offensive contre les maux d'un existant auquel il a prêté allégeance sans l'avouer.

C'est là que réside l'élément vraiment trash de la gauche néolibérale. En particulier, l'élément le plus abject de la Nouvelle Gauche post-moderne arc-en-ciel consiste à se considérer, avec une fausse conscience nécessaire, comme le front avancé du développement et du progrès universels, sans réaliser que le développement et le progrès qu'elle promeut coïncident avec ceux du Capital et de ses classes ; un développement et un progrès qui, par conséquent, s'accompagnent de la déresponsabilisation, de l'appauvrissement et de la régression des classes nationales-populaires, c'est-à-dire celles que la gauche néolibérale "anti-populiste" considère aujourd'hui ouvertement comme ses principaux ennemis. Et que la vieille gauche rouge a assumé comme son propre sujet de référence social et politique, dans l'empressement de provoquer l'émancipation de la prose de l'aliénation capitaliste. Il n'y a pas de doute : pour la Nouvelle Gauche libérale-progressiste, l'ennemi principal n'est pas la mondialisation capitaliste, mais tout ce qui ne s'est pas encore incliné devant elle et lui résiste encore.

L'antifascisme en l'absence de fascisme et les micro-luttes identitaires pour les droits arc-en-ciel ou, en tout cas, pour des questions sidéralement éloignées de la contradiction capitaliste, permettent à la Nouvelle Gauche de bénéficier d'un triple avantage: (a) disposer d'un alibi pour justifier son adhésion désormais intégrale au programme de la civilisation néolibérale postmoderne ; (b) maintenir sa propre identité et son propre consensus, à travers la fiction de la lutte contre des ennemis morts et enterrés (le fascisme) ou contre des instances qui, de toute façon, ne remettent pas en cause la reproduction globale de la société techno-capitaliste ; (c) conduire les masses de militants - qu'il conviendrait souvent d'appeler "militants" - tout droit vers l'adhésion à l'anarchie efficace du néo-cannibalisme libéral, présenté précisément comme progressiste et "de gauche".