lundi, 15 novembre 2021

Modernité et tradition chez Fernando Pessoa

Modernité et tradition chez Fernando Pessoa

"Un poète visionnaire qui a su analyser et comprendre les conflits du monde"

par Brunello Natale De Cusatis

Ex: https://www.barbadillo.it/101697-modernita-e-tradizione-in-fernando-pessoa/

Il est incontestable que la célébrité de Fernando Pessoa est essentiellement due aux aspects novateurs de ses vers, auxquels son hétéronomie est étroitement liée - c'est-à-dire une capacité très particulière à se dépersonnaliser, en créant d'autres personnalités, chacune avec sa propre biographie, ses propres intérêts culturels, son propre style littéraire; elles sont différentes, ces personnalités, les unes des autres, et aussi de leur propre démiurge.

Ceci étant dit, il faut toutefois souligner que la grandeur de Pessoa ne réside pas uniquement dans les innovations liées à sa poésie, car je crois que la particularité la plus importante de son œuvre est celle d'une alternance constante, ou mieux, d'un concours constant et continu de modernité et de tradition. Dans ce sens, je pense qu'il est utile de rappeler comment cette particularité est encore aujourd'hui - bien que de façon moins marquée qu'il y a quelques années - à l'arrière-plan des critiques non portugais. Surtout les critiques italiens, qui préfèrent généralement s'attarder sur les aspects novateurs de l'œuvre de Pessoa, négligeant (peut-être parce qu'ils seraient obligés de donner des justifications "embarrassantes", en termes de, comment dire ? - oui, en termes sociologiques et politiques) l'autre Pessoa, tel que je le définis habituellement dans mes travaux, c'est-à-dire le Pessoa "épique", "prophétique", "occultiste", "ésotérique" et "mythogénique". Toutes ces caractéristiques, bien sûr, n'ont rien ou presque rien de moderne, se rapportant sans doute, au sens large, au Pessoa "traditionaliste" et, plus spécifiquement, au Pessoa "nationaliste" et "patriote".

On a souvent dit, à juste titre, que Fernando Pessoa, au Portugal, a marqué l'avant-garde du 20ème siècle mieux que quiconque, à la fois en s'appropriant et en retravaillant des courants de pensée artistico-littéraires déjà codifiés et cimentés dans le reste de l'Europe d'époque (comme le futurisme, le cubisme, le surréalisme, l'existentialisme), et en en inventant d'autres ex novo (le paulisme, le sensationnalisme et l'intersectionnisme).

En ce sens, les vers d'Impressions du crépuscule et de Pluie oblique, par exemple, sont incontestablement admirables et uniques. Quant au premier poème - plus connu sous le titre Marécages (Pauis, en portugais), premier mot par lequel commence le poème, publié en février 1914 dans le premier et unique numéro de la revue Renascença - il s'avère être le manifeste du "paulisme", avec lequel Pessoa entend dépasser, non seulement sur le plan technique et conceptuel, mais aussi sur le terrain de la sensibilité et de l'imagination, le soi-disant saoudisme (1). Avec le second poème - composé de six poèmes, publiés en 1915 dans le deuxième numéro de la revue Orpheu (2) - Pessoa donne forme à une nouvelle avant-garde qu'il appelle l'Intersectionnisme, qui a beaucoup à voir avec les développements de la peinture moderne, en particulier avec le Cubisme, ainsi qu'avec le Futurisme. En effet, dans chacun des six poèmes, deux scènes - l'une représentée par la dimension du réel, l'autre par la dimension onirique - se croisent plutôt que de se chevaucher, comme cela est nécessaire dans un tableau cubiste, ce qui finit par créer une sensation de flou, certes moins musicale mais plus plastique que celle produite par les poèmes paulistes.

Comment ne pas mentionner, en outre, d'autres vers admirables de ses principaux hétéronymes, à savoir Alberto Caeiro, Ricardo Reis et Álvaro de Campos ? Surtout ce dernier, certainement l'hétéronyme le plus proche de l'orthonyme Pessoa, ingénieur naval et voyageur, avant-gardiste, futuriste, iconoclaste et nietzschéen, auteur de Oppiario, Ode trionfale, Ode marittima, Tabaccheria - compositions poétiques extraordinaires et uniques, je dirais - mais aussi d'un texte en prose très célèbre, Ultimatum, de 1917, véritable manifeste futuriste, aux accents fortement nietzschéens, dans lequel l'universalisme des Portugais est marqué et caractérisé, tant dans la sphère historique que supra-historique - une constante, suggère Pessoa/Campos, qui leur permet, plus et mieux que tout autre peuple, de construire un Nouveau Monde.

Fernando Pessoa, cependant, n'est pas seulement cela. En fait, ce qui fait de lui l'un des plus grands poètes du XXe siècle n'est pas seulement ce que l'on peut définir comme le jeu hétéronymique, ni même un type de poésie qui a eu l'occasion de franchir à titre posthume les frontières de son pays et, par conséquent, d'être connu, comme exemple suprême de modernité, par un public beaucoup plus large.

Il est nécessaire de prendre en considération d'autres éléments très importants, déjà mentionnés ci-dessus, tels que l'épopée, la prophétie et l'esprit mythogénique. Ce sont tous des aspects - comme je l'ai souligné dès 1997, à l'occasion de mon essai introductif à la traduction italienne de l'élégie de Pesso À la mémoire du Président-Re Sidónio Pais [cf. DE CUSATIS, 2010] - qui renvoient à la conception originellement médiévale de l'être comme analogie. En effet, en recourant aux symboles et aux images, l'analogie finit par constituer un pont d'union entre l'infini et le fini, entre l'éternel et le transitoire. Ainsi, je suis d'avis que c'est précisément de ces caractéristiques, plutôt que de la dépersonnalisation hétéronyme, que découle l'unicité et, d'une certaine manière, l'insurmontabilité de la poésie de Pesso dans le panorama littéraire du XXe siècle. Et ce, pour deux raisons essentielles : (a) parce que tant l'épopée et la prophétie que la mythogénie, à y regarder de plus près, positionnent une grande partie des vers de Fernando Pessoa hors d'un temps et d'un lieu spécifiques, les universalisant ainsi ; b) parce qu'ils représentent le trait d'union entre "Pessoa le poète" et "Pessoa le penseur", un lien dont il faut absolument tenir compte si l'on veut étudier et déchiffrer le lyrisme et le drame, l'intensité émotionnelle et sentimentale, en un mot, le pathos de cette figure exceptionnelle d'artiste et d'intellectuel.

En effet, si l'on n'examinait pas les valeurs, les principes et les archétypes qui sous-tendent les grandes et admirables compositions poétiques de Pessoa, en premier lieu le Messaggio (Message) - comme on le sait, sa première œuvre, son poème le plus représentatif et le plus célèbre - mais aussi l'élégie Alla memoria del Presidente-Re Sidónio Pais, déjà mentionnée, ainsi que toute sa poésie dite mythico-prophétique et ésotérique, il serait impossible d'en saisir l'essence profonde et intime.

Eh bien, ce n'est que lorsque nous allons lire et analyser attentivement ces compositions poétiques, ainsi que toute une série d'articles et d'essais (non seulement ceux publiés de son vivant, mais aussi ceux exhumés de l'arche désormais "mythique" et publiés à titre posthume, même s'ils sont souvent incomplets ou fragmentaires) à contenu sociologique, théorico-politique, mythico-prophétique et économique, que son être d'écrivain-patriote apparaît. Autrement dit, l'amour filial pour sa patrie se manifeste, un "amour-médicament" - comme j'ai eu l'occasion de le définir - car un patriotisme aussi intense et profond atténuera en quelque sorte sa solitude (synonyme, par ailleurs, d'agitation et d'insécurité) et Pessoa pourra s'identifier à la collectivité nationale, à l'histoire et à l'avenir de son propre pays.

En substance, l'amour patriotique (3) sera une présence constante tout au long de son arc existentiel et littéraire. Sans crainte d'être contredit, j'affirme que l'amour patriotique, qui va clairement de pair avec son nationalisme, est l'un des aspects les plus positifs (si ce n'est le seul !) et les plus fermes que révèle le grand écrivain portugais dans les hauts et les bas de son existence labyrinthique. Le patriotisme mythogénique s'exprime dans ses compositions mentionnées précédemment, notamment dans le poème Message, écrit entre 1913 et 1934, année de sa publication (avec une période de gestation, donc, de plus de vingt ans), qui est à toutes fins utiles une épopée du Portugal historique et mythique.

Eh bien, la date cruciale, pour ainsi dire, de l'explosion de ce sentiment patriotique est le 5 octobre 1910, jour où la monarchie constitutionnelle est définitivement renversée au Portugal. Faites attention ! Je dis bien "Monarchie constitutionnelle" et non "Monarchie absolue", cette dernière ayant été renversée bien plus tôt, en 1822. La distinction entre les deux types de monarchie est déterminante dans l'évolution socio-politique de Pesso, puisque l'écrivain portugais était effectivement contre la monarchie constitutionnelle, mais était néanmoins favorable à la monarchie absolue ou pure, étant à toutes fins utiles un "conservateur".

Le fait est que c'est précisément après la proclamation de la République que Fernando Pessoa a commencé à s'intéresser au sort du Portugal, en publiant des essais, des articles et des poèmes, en accordant des interviews et, surtout, en travaillant à la conception de nombreux pamphlets et livres qu'il n'a pu achever et, par conséquent, publier, et dont il ne reste qu'un grand nombre de notes et de mémos fragmentaires.

Si l'on examine l'ensemble de l'œuvre sociologique, politique et économique de Pessoa, on obtient un penseur sui generis, car Pessoa est avant tout un poète et non un sociologue, un politologue ou un économiste. Et pourtant, cet intérêt est également fondamental dans l'étude du poète Pessoa.

L'année 1912 est certainement l'année décisive dans sa vie et sa formation, tant artistique qu'intellectuelle. Il a vingt-quatre ans et fait ses débuts littéraires dans la revue A Águia, organe de la Renascença Portuguesa, une société culturelle d'inspiration nationaliste qui propose la renaissance intellectuelle du Portugal.

La revue et, par conséquent, la Renascença Portuguesa elle-même, ont pour point fixe la lutte contre le positivisme et aspirent à s'implanter, selon les mots de son plus grand représentant, le susdit Teixeira de Pascoaes,

"l'âme portugaise dans la terre portugaise, de sorte que le Portugal existe comme une patrie, car une patrie est de nature purement spirituelle et les seules forces invincibles sont les forces de l'esprit." [cité dans GUIMARÃES, 1988 : 61].

Tout cela, sans attitudes militaristes et autoritaires.

C'est cette doctrine, ce sont ces principes qui attirent Fernando Pessoa, car ils correspondent à son intense souffrance patriotique.

Dans la revue A Águia, Pessoa fait son baptême littéraire avec une série de trois articles, avec le titre générique La nouvelle poésie portugaise, avec lequel il adhère à l'idée saudosiste de Pascoaes [voir PESSOA, s. d. : 17-57]. Il terminera cette série d'articles par des paroles profondément prophétiques :

"Et notre grande Course partira à la recherche d'une nouvelle Inde, qui n'existe pas dans l'espace, sur des vaisseaux construits "avec ce dont les rêves sont faits". Et sa véritable et suprême destinée, dont l'œuvre des navigateurs n'a été que la sombre et charnelle imitation imparfaite, sera divinement réalisée." [IBIDEM : 57].

Dans ces paroles, à la fois prophétiques et incendiaires, nous retrouvons, une fois de plus, la présence d'un indiscutable et profond amour patriotique de la part de notre poète, un désir impétueux de régénération nationale qui sera le germe de tous ses poèmes et poèmes mythico-prophétiques.

Comme nous l'avons déjà mentionné, c'est à partir de la proclamation de la République que Fernando Pessoa commence à se préoccuper activement du sort de son pays. Dans les années 1920 à 1925, cependant, il se désintéresse presque totalement des événements politiques qui se déroulent au Portugal, car il est déçu et découragé par l'absence de solutions sociales et politiques satisfaisantes à l'horizon immédiat.

Lorsqu'il revient à la politique, il combine cette activité avec son intérêt pour la théosophie et l'occultisme.

Dans son œuvre, à partir de ce moment, deux directions principales vont se développer en particulier, au-delà de la poursuite de sa poésie orthonyme et hétéronyme, de nature lyrique ou dramatique. D'une part, une orientation ésotérique, occultiste et initiatique, c'est-à-dire la recherche d'une connaissance traditionnelle du divin, mais - attention - en termes généralement peu orthodoxes par rapport à la théologie catholique et en assimilant les traditions orphiques, gnostiques, templières, orientales et rosicruciennes (tout cela sur un plan transcendant et non sur celui d'une initiation maçonnique militante, qui ne l'a jamais intéressé activement). D'autre part, nous avons un patriotisme (qui se manifeste, en particulier, en termes de sébastianisme messianique, c'est-à-dire lié au mythe de Don Sebastian), très différent des courants conservateurs en vigueur dans le Portugal d'époque, tels que le nationalisme tout court, le lusitanisme et l'intégrisme.

L'idée de l'existence comme réalité mystérieuse et divine (un concept - il faut le dire - apparemment nié par certains de ses hétéronymes, c'est-à-dire, d'une certaine manière, par ses démons intérieurs) a été exposée à plusieurs reprises dans divers poèmes et poésies.

Pessoa, en ce qui concerne cet aspect, est même allé jusqu'à être agressivement très polémique en défendant dans l'un de ses articles (Associations secrètes. Une analyse sereine et méticuleuse), publié le 4 février 1935 dans le Diário de Lisboa, les sociétés initiatiques comme la franc-maçonnerie, qu'il considère comme la sentinelle d'un savoir archaïque et de vérités secrètes qui remontent à l'Ordre des Templiers [cf. IBIDEM: 146-155]. Il faut toutefois préciser que Pessoa n'a jamais été franc-maçon, dans le sens où il n'a jamais été affilié à la franc-maçonnerie, dont il a toujours condamné la sécularisation, exaltant au contraire ses pratiques initiatiques et, donc, les principes secrets d'inspiration templière, qu'il comprenait comme des forces d'opposition au poids ecclésiastique et clérical excessif du Portugal d'époque [cf. DE CUSATIS, 2005 : 26-30].

Son intérêt, cependant, s'est également déplacé vers d'autres régions de l'occulte. Il a traduit divers ouvrages théosophiques, a adopté des formules rosicruciennes dans divers poèmes, a étudié l'astrologie, a eu des relations avec le poète et magicien anglais Aleister Crowley [cf. ROZA, 2001]. Tout cela était dû à sa sensibilité innée et profonde au surnaturel - ce que démontre également le fait qu'il a lui-même vécu des expériences médiumniques, voire mystiques.

Fondamentalement - et je le répète - il y a chez Fernando Pessoa la confluence d'une double sphère, la sphère historique, dont les déterminations sont cependant transitoires et changeantes, et, plus nettement, la sphère supra-historique, difficile, voire impossible, à comprendre pour ceux qui croient encore que les champs de la connaissance ne sont accessibles qu'avec les outils de la raison !

En reprenant les mots avec lesquels j'ai conclu en 1994 l'introduction du volume que j'ai édité sur les écrits sociologiques et théorico-politiques de Pessoa, je suis d'avis que

"Fernando Pessoa appartient à une minorité héroïque d'écrivains, dits visionnaires (Yeats, Kafka, D'Annunzio, Pound et quelques autres), qui, en vertu de leurs excentriques et extraordinaires vertus visionnaires, ont su percevoir et analyser, peut-être plus et mieux que de nombreux théoriciens, sociologues et moralistes professionnels, les tempêtes et les conflits, tant sociaux que spirituels, du monde moderne " [DE CUSATIS, 1994 : 40].

Notes:

(1) Mouvement d'inspiration symboliste aux connotations mystico-panthéistes et nationalistes et dont le plus grand représentant, comme on le sait, fut Teixeira de Pascoaes (1877-1952).

(2) Une revue qui représente un point de départ et d'arrivée très important pour la littérature portugaise, ainsi que pour Pessoa lui-même, puisqu'elle marque l'avènement du modernisme au Portugal et, par conséquent, le dépassement de l'esthétique parnassienne-symboliste.

(3) Cet amour patriotique découle déjà des années sud-africaines. Je me souviens, en effet, que Pessoa a passé une partie de son enfance et de son adolescence, plus précisément de 1896 à 1905, à Durban, alors colonie anglaise du Natal, en Afrique du Sud.

Bibliographie de référence:

– DE CUSATIS, Brunello, 1994. Introduzione, in Fernando Pessoa, Scritti di sociologia e teoria politica, a cura di Brunello De Cusatis. Settimo Sigillo, Roma: 9-40.

– DE CUSATIS, Brunello, 2005. Esoterismo, Mitogenia e Realismo Político em Fernando Pessoa. Uma visão de conjunto. Caixotim Edições, Porto.

– DE CUSATIS, Brunello, 2010. Saggio introduttivo, in Fernando Pessoa, Alla memoria del Presidente-Re Sidónio Pais. Saggio introduttivo e traduzione di Brunello De Cusatis. Nuova versione riveduta. Edizioni dell’Urogallo, Perugia: 9-31.

– GUIMARÃES, Fernando, 1988. Poética do Saudosismo. Editorial Presença, Lisboa.

– PESSOA, Fernando, s. d. Obra em prosa de Fernando Pessoa. Textos de intervenção social e cultural. A ficção dos heterónimos. Introduções, organização e notas de António Quadros. Publicações Europa-América, Lisboa.

– ROZA, Miguel (Compilação e considerações de), 2001. Encontro “MAGICK” de Fernando Pessoa e Aleister Crowley. Hugin Editores Lda, Lisboa.

12:31 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : fernando pessoa, liitérature, littérature portugaise, poésie, lettres, lettres portugaises |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Pourquoi le "De Monarchia" de Dante reste d'actualité

Pourquoi le "De Monarchia" de Dante reste d'actualité

par Roberto Russano

Ex: https://www.barbadillo.it/101632-perche-resta-attuale-il-de-monarchia-di-dante/

Le texte de Dante révèle, surtout à ceux qui l'examinent à la lumière des principes intemporels de la Tradition, sa valeur métapolitique et, par conséquent, nettoyé des contingences historiques qui ont accompagné sa naissance, il montre sa pertinence substantielle à une époque de crise profonde où notre avenir apparaît incertain et voilé d'ombres menaçantes

Parmi les œuvres composées par Dante Alighieri, la Monarchia, ou De Monarchia comme on l'appelle sans cérémonie, est un traité politique en trois livres datant des dernières années de la vie du génie florentin dans lequel il intervient pour soutenir l'origine divine et directe du pouvoir impérial contre les prétentions papales qui reconnaissaient l'empereur comme un simple potestas indirecta in temporalibus. Le pape Boniface VIII, quelques années seulement avant la rédaction de l'œuvre de Dante, avait réaffirmé la thèse papale avec la bulle Unam Sanctam, tandis que Dante, en bon Gibelin, avait épousé, avec quelques aménagements formels, la "théorie des deux soleils", formulée à la fin du cinquième siècle de notre ère par le pape Gélase Ier dans une lettre à l'empereur d'Orient Anastase et l'avait défendue, avec une foule d'arguments tirés principalement de l'autorité des Saintes Écritures, dans le troisième livre de son traité, arrivant à la conclusion que "la faculté de conférer le pouvoir dans la sphère temporelle est contraire à la nature de l'Église" (III, XIV, 9).

Gélase I, pape de 492 à 496.

L'Empire et l'Eglise catholique

Une lecture superficielle du texte de Dante peut donner au lecteur l'impression d'être en présence d'une œuvre inévitablement datée, destinée aux spécialistes de la pensée politique médiévale au même titre que la masse ostensible d'écrits qui, au cours du Moyen Âge, ont plaidé en faveur de l'une ou l'autre institution dans la longue dispute pour la suprématie impliquant la papauté et l'empire, ou, tout au plus, en présence d'un texte certes fondamental pour reconstruire la pensée politique de Dante mais, sur le fond, dépourvu d'actualité.

Sans aucun doute, de l'époque de Dante à nos jours, des transformations historiques radicales ont eu lieu : d'une part, l'un des deux objets du litige, le pouvoir impérial, qui était déjà entré en crise dans la phase finale du Moyen Âge avec la naissance des États nationaux, l'opposition de l'Église et des Communes, après un long et irrépressible déclin, a définitivement cessé d'exister au début du siècle dernier avec la disparition des derniers empires de l'histoire pouvant être définis comme tels, à savoir les empires austro-hongrois, ottoman, russe et chinois ; d'autre part, l'Église catholique elle-même, dont la papauté est l'institution faîtière, après avoir perdu son unité avec la Réforme protestante et, par la suite, tout pouvoir temporel avec la naissance de l'État italien, lutte aujourd'hui pour survivre, en préservant sa propre nature et sa mission, dans une société séculaire qui a remplacé la parole chrétienne par la parole scientiste et relativiste, tandis que les églises se vident de plus en plus et que les belles cathédrales médiévales, autrefois symbole du pouvoir de la foi, sont transformées de lieux de culte en complexes muséaux destinés à recevoir des hordes de visiteurs distraits du monde globalisé.

A la lumière de la Tradition

Cependant, une lecture plus attentive du texte de Dante révèle, surtout à ceux qui l'examinent à la lumière des principes intemporels de la Tradition, sa valeur métapolitique et, par conséquent, nettoyé des contingences historiques qui ont accompagné sa naissance, montre sa pertinence substantielle à une époque de crise profonde dans laquelle notre avenir apparaît incertain et voilé par des ombres menaçantes.

Entre-temps, l'un des éléments fondateurs sur lesquels se construit toute l'œuvre de Dante est la vision que - en adaptant à la pensée du poète suprême un concept cher au théologien Raimon Panikkar, comme le propose Gianni Vacchelli dans sa belle "initiation" à Dante - nous pourrions définir comme cosmo-théandrique en ce qu'elle articule, dans une perspective trinitaire, théologie, cosmologie et anthropologie. Selon cette vision traditionnelle, dont Dante est le porte-parole et que nous connaissons bien à travers la Divine Comédie, l'homme ne naît pas par hasard et n'est pas non plus jeté de manière inexplicable dans une existence dénuée de sens dont le seul but est la mort, mais il a été créé par Dieu à son image et à sa ressemblance, comme l'élément central d'un cosmos ordonné au sein duquel, en utilisant la liberté qui est un élément essentiel de sa personne, il traverse son existence terrestre pour rejoindre son Créateur à la fin de celle-ci.

Entre-temps, l'un des éléments fondateurs sur lesquels se construit toute l'œuvre de Dante est la vision que - en adaptant à la pensée du poète suprême un concept cher au théologien Raimon Panikkar, comme le propose Gianni Vacchelli dans sa belle "initiation" à Dante - nous pourrions définir comme cosmo-théandrique en ce qu'elle articule, dans une perspective trinitaire, théologie, cosmologie et anthropologie. Selon cette vision traditionnelle, dont Dante est le porte-parole et que nous connaissons bien à travers la Divine Comédie, l'homme ne naît pas par hasard et n'est pas non plus jeté de manière inexplicable dans une existence dénuée de sens dont le seul but est la mort, mais il a été créé par Dieu à son image et à sa ressemblance, comme l'élément central d'un cosmos ordonné au sein duquel, en utilisant la liberté qui est un élément essentiel de sa personne, il traverse son existence terrestre pour rejoindre son Créateur à la fin de celle-ci.

Les pouvoirs politiques et spirituels ont pour tâche de l'aider dans ce transit, plus ou moins bref, en réveillant en lui, tout d'abord, la conscience de ses origines extraterrestres et en le guidant vers le but final. En particulier, selon Dante, "la Monarchie temporelle, qui se définit comme Empire, est la principauté unique et étendue sur tous les hommes dans leur durée terrestre, ou plutôt dans le domaine et sur les questions qui ont une dimension terrestre" (I, II, 2).

L'action des deux pouvoirs requiert donc une investiture supérieure qui tire sa légitimité d'en haut, de Dieu lui-même, et doit s'inspirer de principes et de comportements d'origine sacrée et transcendante qui ont fait l'objet d'une révélation à travers les Écritures mais qui, par respect pour l'analogia entis qui façonne l'univers, sont en même temps également présents dans la configuration créaturelle de l'homme et de la nature.

La légitimation d'en haut reste aux représentants des deux pouvoirs dans la mesure où ils se conforment aux principes sacrés ainsi établis afin de remplir la mission spirituelle et métapolitique qui leur est confiée : selon Dante, l'empire est, précisément en vertu de sa structure constitutive dans laquelle le pouvoir est conçu comme missio et servitium, la forme politique capable de garantir cette correspondance, assurant paix, justice et bonheur à ses gouvernés. A cet égard, le poète suprême s'exprime en ces termes "...le genre humain est plus heureusement ordonné quand il est réglé, quant à ses mouvements et à ses moteurs, par un seul prince qui agit comme un seul moteur et selon une seule loi en fonction d'un seul mouvement... Donc, la présence d'une Monarchie, ou de cette principauté unique appelée Empire, paraît indispensable au bonheur terrestre" (I, IX, 2-3).

La nostalgie de l'Empire

Après avoir connu au siècle dernier les désastres du nationalisme et la crise continue de la démocratie parlementaire de plus en plus à la merci d'un pouvoir économique qui ne connaît pas de limites dans la recherche du profit, aujourd'hui, même face à l'urgence migratoire et aux excès de la souveraineté, nous revenons sur nos pas et regardons avec intérêt et un peu de nostalgie les empires du passé qui ont su assurer la coexistence pacifique d'ethnies aux histoires, langues et religions différentes: il est significatif qu'un chercheur faisant autorité comme Remi Brague (2), face au risque réel d'un échec de l'idée d'Europe et du déclin définitif de l'Occident, ait proposé comme exemple possible à imiter la "voie romaine", le modèle impérial romain contaminé et fécondé par le christianisme, dont la caractéristique est représentée, selon le chercheur français, par la "nature secondaire", c'est-à-dire la capacité d'accueillir dans un véritable écoumène les cultures précédentes ou, en tout cas, d'autres cultures, tout en conservant sa propre identité. Pour présenter sa thèse suggestive, Brague se réfère à Dante qui, dans le livre II du De Monarchia, discute de la mission universelle de l'Empire romain.

La proposition de Brague pose naturellement une série de problèmes et de nœuds à résoudre, dont celui d'identifier une forme d'investiture pour un gouvernement néo-impérial capable de concilier la participation populaire et le caractère sacré de la fonction et des objectifs : dans ce cas aussi, on pourrait s'inspirer de l'expérience romaine-chrétienne avec des modifications et des ajouts appropriés pour l'adapter au présent.

La proposition de Brague pose naturellement une série de problèmes et de nœuds à résoudre, dont celui d'identifier une forme d'investiture pour un gouvernement néo-impérial capable de concilier la participation populaire et le caractère sacré de la fonction et des objectifs : dans ce cas aussi, on pourrait s'inspirer de l'expérience romaine-chrétienne avec des modifications et des ajouts appropriés pour l'adapter au présent.

Enfin, les mots avec lesquels Dante, dans l'incipit du De Monarchia, indique la raison principale qui l'a poussé à écrire son traité restent imprimés : tout intellectuel qui se respecte doit employer ses talents à écrire des œuvres significatives pour le bénéfice des générations futures.

Il est possible d'interpréter largement le message de Dante comme un appel très actuel à la responsabilité du savoir à un moment de l'histoire où l'on assiste de plus en plus à une nouvelle " trahison des clercs " face aux pièges de la pensée unique.

(1) Gianni Vacchelli, L'"actualité" de l'expérience de Dante. Un'inizizione alla Commedia, Mimesis,2014, pp.369 ; de Vacchelli voir aussi le plus récent "Dante e la selva oscura", Lemma Press, 2018, pp.179.

(2) Rémi Brague, L'avenir de l'Occident. Dans le modèle romain le salut de l'Europe, Bompiani,2016, pp.225.

*La traduction italienne du texte de Dante est tirée du site Dante Online.

12:01 Publié dans Littérature, Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature italienne, lettres, lettres italiennes, philosophie, philosophie politique, théorie politique, moyen âge, empire, saint-empire |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

L'idéologie du politiquement correct et la civilisation occidentale

L'idéologie du politiquement correct et la civilisation occidentale

Vojtěch Belling

Ex: https://deliandiver.org/2007/11/ideologie-politicke-korektnosti-a-zapadni-civilizace.html

Lorsque, au début des années 1930, le politologue et théoricien du droit allemand Carl Schmitt a tenté de prouver la présence cachée mais néanmoins évidente de tendances totalitaires dans l'État libéral-démocratique moderne, il a semblé à nombre de ses contemporains conservateurs qu'il s'agissait d'une exagération. Les années suivantes ont apparemment confirmé à leurs yeux l'absurdité de l'affirmation de Schmitt. Au contraire, le véritable totalitarisme était palpable dans les régimes qui positionnaient la démocratie libérale comme leur ennemi juré.

Les théories classiques du totalitarisme associées aux noms de Carl Joachim Friedrich, Zbigniew Brzezinski et Hannah Arendt, fondées sur les caractéristiques externes des régimes totalitaires (idéologie, parti, police secrète terroriste, monopole du renseignement, monopole des armes, économie planifiée), ont soutenu cette mise en opposition absolue du totalitarisme avec la démocratie libérale. Ni la conception de Voegelin et de Meier sur l'émergence des religions politiques en tant que substitut de la foi, ni la conception de Schelsky sur le totalitarisme pluraliste, n'ont changé quoi que ce soit à l'acception générale et exclusive du totalitarisme en tant que phénomène anti-libéral et anti-démocratique en contradiction avec les démocraties ordinaires de style occidental.

Pourtant, depuis que le monde a célébré le triomphe de l'establishment libéral-démocratique et que Francis Fukuyama a commencé à parler de la fin de l'histoire, certaines tendances totalitaires ont commencé à émerger très clairement au sein des États libéraux-démocratiques, ce qui peut nous amener à repenser les propositions de Schmitt et à les comprendre sous un jour nouveau. Je pense en particulier au phénomène multicouche du soi-disant politiquement correct qui imprègne toutes les réalités du discours politique, social et scientifique dans la civilisation occidentale actuelle. Dans l'article suivant, j'essaierai de démontrer comment ce politiquement correct, issu du régime libéral-démocratique développé, tend à détruire progressivement son essence (ndt: du moins l'essence qu'on lui attribue et/ou qu'il s'est auto-attribuée). En décrivant la nature de ce phénomène et ses formes dans les environnements nord-américain, européen et tchèque, j'essaierai de le placer dans le contexte du développement de la société moderne et de documenter la dérivation naturelle de son essence.

L'essence du politiquement correct

Le politiquement correct, dans le sens courant du terme, désigne un ensemble d'éléments nécessaires pour qu'une certaine action ou expression d'opinion soit considérée comme pertinente ou ne soit pas sanctionnée socialement. En d'autres termes, le politiquement correct est une sorte de cadre externe de communication que l'auteur et le lecteur ou l'auditeur doivent accepter s'ils veulent se comprendre. À cet égard, elle joue donc un rôle similaire à celui de la langue elle-même. Toutefois, contrairement à cette dernière, le politiquement correct n'est pas exigé par les caractéristiques biologiques de l'homme, mais par certaines normes sociales imposées aux deux sujets - l'auteur et le lecteur - par la société extérieure.

En un sens, le politiquement correct peut donc être assimilé à la politesse, qui est également une forme externe universelle de communication entre des personnes d'horizons différents. Contrairement à la politesse, cependant, le politiquement correct a un impact beaucoup plus important sur le contenu du discours lui-même, et pas seulement sur sa forme. En outre, les sanctions pour violation du politiquement correct sont beaucoup plus sévères et durables que celles pour violation de la politesse. Car, comme le note Gerard Radnitzky, ne pas suivre le politiquement correct revient à briser un tabou. Le politiquement correct, comme nous le verrons, tend en fait à étendre la gamme des tabous éthiques de l'ordre libéral classique, tels que le meurtre, le vol, etc. D'autre part, elle supprime de force certains des tabous traditionnels existants (meurtre de l'enfant à naître, fornication, etc.). Cela change fondamentalement le système de valeurs éthiques de la civilisation occidentale.

Le politiquement correct repose sur la conviction que les idées d'un courant de valeurs politiques particulier, essentiellement et exclusivement de gauche, peuvent prétendre à une validité universelle. Les défenseurs de ces idées, par une manipulation habile, en utilisant au maximum les possibilités de l'État et de ses instruments dans la sphère culturelle (les médias publics), parviennent à subordonner à ces idées les normes du langage humain, du comportement humain, de l'action politique et, en définitive, de la pensée humaine. Les unités idéologiques que le politiquement correct universalise de cette manière concernent le plus souvent les questions des minorités nationales, ethniques, sexuelles ou religieuses et de l'égalité des sexes. En même temps, le politiquement correct est une arme efficace qui aide les minorités défavorisées pour diverses raisons (parfois, étonnamment, elles sont justifiées) à atteindre facilement leurs objectifs. Cependant, le but ultime et l'élément omniprésent du politiquement correct est l'élimination d'une identité culturelle ou civilisationnelle qui joue encore un rôle de premier plan dans un domaine particulier. Le politiquement correct étant un phénomène spécifiquement occidental, la réalisation de son objectif constitue une élimination concomitante de l'identité occidentale.

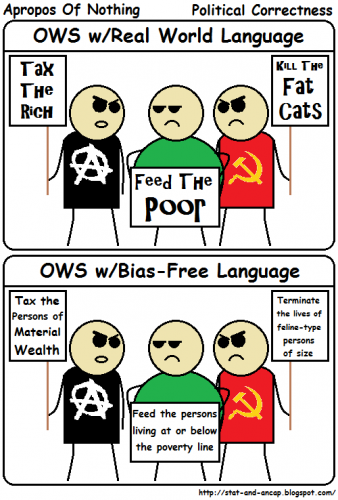

Réglementer le langage : le premier domaine du politiquement correct

La modification des règles d'utilisation de la langue est l'un des symptômes les plus évidents du politiquement correct, partout dans le monde. Au lieu des termes traditionnels utilisés, le politiquement correct crée de nouvelles tournures de phrases ou des termes de substitution qui changent le sens de la chose nommée. Le terme existant est immédiatement tabou dès qu'il est remplacé. Un exemple classique est le développement des termes servant à désigner un membre du groupe ethnique noir aux États-Unis. Au lieu du terme "nègre", le politiquement correct a inventé dans le passé le terme "de couleur". Dès que la signification de ce terme est redevenue problématique, le politiquement correct l'a remplacé par "noir". Il n'a pas fallu longtemps pour que le terme soit à nouveau remplacé par "afro-américain". Un processus similaire peut être observé pour certains mots de la langue tchèque. Par exemple, le terme original "Gypsy" a été remplacé par "Roma", en dépit du fait que le terme "Roma" était auparavant utilisé pour se référer uniquement à un groupe spécifique de Gitans. C'est pourquoi les Allemands ont utilisé le double terme "Roma und Sinti" pour désigner un groupe plus important des tribus gitanes d'origine, mais pas toutes.

Lorsqu'il existe un risque de jugement négatif à l'égard des membres d'un groupe ethnique particulier, le politiquement correct refuse toute discussion sur l'ethnicité. Un exemple en est la couverture des crimes dans les programmes d'investigation de la télévision publique, dans lesquels le téléspectateur doit souvent déchiffrer littéralement l'origine ethnique de l'auteur sur la base de quelques références accessoires (peau brune, cheveux noirs, "mauvais Tchèque", etc.). Et ce, malgré le fait qu'une information directe sur cette affiliation faciliterait grandement la recherche. En bref, les règles du politiquement correct l'emportent sur l'objectif du message lui-même.

Les exigences linguistiques du politiquement correct visant à donner du pouvoir aux minorités discriminées sont souvent très absurdes. Aujourd'hui, par exemple, il est très dangereux de commander un café blanc à une serveuse noire aux États-Unis en utilisant le terme traditionnel "café blanc". Le terme a déjà été coulé et tabouisé en termes de politiquement correct. Il faut soit réfréner son envie de la boisson en question, soit faire preuve de beaucoup d'imagination pour trouver des formes descriptives.

Une raison très courante des transformations politiquement correctes du langage est le discours de l'égalité des sexes, qui cherche délibérément à s'emparer du langage comme de l'arme la plus puissante de l'homme postmoderne. Peut-être que toutes les langues subissent aujourd'hui des changements qui correspondent au désir des femmes d'avoir une part de pouvoir. Il n'y aurait rien d'étrange à cela si ces changements n'étaient pas effectués sans tenir compte de la logique interne de ces langues et de leurs règles. En français, ce problème a été soulevé dans le débat sur les équivalents féminins d'expressions traditionnellement masculinisées : monsieur le ministre - madame la/le ministre.

En allemand, en revanche, la question du pluriel commun des noms existant à la fois sous forme masculine et féminine a été abordée. Par exemple, le terme "étudiants" (Studenten) était traditionnellement utilisé au pluriel pour les étudiants et les étudiantes. Plus tard, les idéologues du politiquement correct ont jugé que cela était discriminatoire à l'égard des femmes, et ce sens a été redéfini en tant qu'étudiants (Studenten) et étudiantes (Studentinnen). Ici, cependant, le problème est que les femmes ne sont pas prises en compte. Enfin, une toute nouvelle forme de pluriel "unisexe" a été créée pour la plupart des noms en ajoutant la terminaison féminine "Innen" avec une lettre initiale majuscule pour prouver son égalité avec les pluriels masculins. Ainsi, "Studenten" est devenu le mot absurde "StudentInnen", qui viole toutes les règles de la logique grammaticale allemande en incluant une majuscule au milieu du mot. Pour l'instant, la langue tchèque du politiquement correct en matière de genre se contente de l'usage courant des pluriels féminins et masculins, les femmes venant généralement en premier (étudiantes et étudiants, citoyennes et citoyens, etc.).

Cependant, le règlement linguistique s'étend également à des domaines où l'on ne s'y attend pas. L'exemple le plus évident de la prétention du politiquement correct à une validité universelle est son empiètement sur le domaine de la religion dans le domaine du langage. L'apparition d'éditions politiquement correctes de la Bible ou de livres de prière en est la preuve. Ainsi, en plus de Dieu le Père, "Dieu la Mère" apparaît également dans ces versions, et des changements similaires se produisent dans d'autres concepts fondamentaux du langage religieux. Même dans la sphère sacrée, le politiquement correct est l'arbitre suprême de la qualité du contenu et de la forme du message.

Régulation du comportement

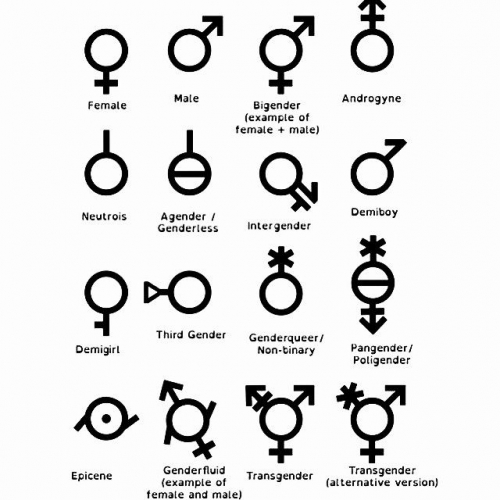

Au stade suivant, le politiquement correct passe de la régulation du langage à la régulation du comportement des individus, mais aussi de groupes entiers, de la société et de l'État dans son ensemble. Comme nous l'avons déjà mentionné, le but du politiquement correct est la destruction de l'identité. L'une des façons d'atteindre cet objectif est de souligner la position non seulement égale mais souvent privilégiée de toute minorité dans un environnement culturel donné. Cette promotion prend de nombreuses formes, parmi lesquelles le principe de la discrimination positive, l'affirmative action, mérite une mention spéciale. Son essence repose sur le principe d'égaliser, mais aussi de favoriser et de privilégier tout ce qui est considéré comme étant en dehors de la norme ou de la normalité dans la tradition occidentale. La discrimination positive vise les minorités ethniques, les groupes religieux et les personnes non hétérosexuelles (n'oublions pas que, selon le langage du politiquement correct, il n'y a pas deux, mais cinq genres).

Aux extrêmes, la discrimination positive peut prendre des formes très curieuses : par exemple, certaines universités américaines favorisent les membres de minorités ethniques (mais seulement certaines, comme les Afro-Américains ou les Amérindiens), mais avec la preuve d'une ascendance biologique-raciale jusqu'au quatrième degré. En d'autres termes, un demandeur d'aide sociale ou de traitement spécial doit documenter l'ascendance biologique de ses grands-parents et autres ancêtres, y compris le pourcentage de "sang minoritaire". La méthodologie de l'affirmative action est donc très proche des pratiques raciales du régime nazi, dont les fameux "Ahnenpässe" - mais à la différence que l'objectif est de favoriser les minorités ethniques.

Dans tous ces cas, il s'agit d'une démarche rationnelle de la part des minorités. Dans son livre The Holocaust Industry, l'auteur juif américain Norman Finkelstein utilise l'exemple de l'utilisation de l'Holocauste à des fins qui n'ont rien à voir avec la commémoration et l'héritage de cette horrible tragédie du 20ème siècle pour critiquer l'approche utilitaire de nombre de ses collègues qui ont fait de l'Holocauste un concept industrialisé. Ce qui mérite d'être analysé, c'est donc plutôt le comportement de la majorité, qui est non seulement capable de s'accommoder des efforts rationnels des minorités, mais qui anticipe elle-même ces efforts. Après tout, la simple mention de l'existence d'une culture majoritaire est politiquement incorrecte, comme l'a montré, par exemple, la discussion sur le terme "Leitkultur" qui a eu lieu en Allemagne il y a quelques années à propos de l'intégration des étrangers dans l'environnement allemand. En réponse aux tentatives des politiciens conservateurs de créer une législation qui rendrait obligatoire l'initiation des immigrants aux principes culturels de l'espace d'Europe centrale, la gauche a répondu par le jugement surprenant qu'il n'y a aucune culture qui a une position privilégiée dans l'environnement allemand, et qu'il ne peut y en avoir.

Cela nous amène à la deuxième dimension de la réglementation politiquement correcte des comportements, qui ne vise pas à privilégier les minorités et les cultures minoritaires, mais à détruire la culture majoritaire. Bien sûr, toujours avec la conscience de la liquidation de l'identité comme ultima ratio. Cette lutte contre l'identité occidentale prend plusieurs formes. L'une d'entre elles est la tentative de supprimer ou de remettre en question les éléments distinctifs de la culture occidentale. Comme l'a écrit le théologien Henry van Til, "la culture est la religion incarnée". L'assaut du politiquement correct se concentre donc en premier lieu contre le christianisme. On peut trouver des exemples partout dans le monde de la civilisation occidentale. La première association qui vient à l'esprit est la destruction des symboles religieux : le retrait des croix dans les écoles bavaroises sur l'insistance des parents d'un seul élève d'une autre religion qui se sentait offensé par la présence de la croix dans les salles de classe, le retrait de la crèche dans les écoles du nord de l'Italie, ou encore le retrait des croix et des tablettes des dix commandements des palais de justice américains et d'autres espaces publics.

Cependant, si les efforts de neutralité religieuse dans la sphère publique sont plus anciens (en France, la laïcité est l'un des principes constitutionnels fondamentaux depuis le début du 20ème siècle), dans la sphère privée, cette ingérence a déjà lieu exclusivement sous la bannière du politiquement correct. Les Boy Scouts of America, par exemple, ont échappé de justesse à une modification de leur constitution, ordonnée par un tribunal, interdisant le recrutement d'homosexuels actifs comme chefs scouts. Ils ont payé leur victoire à la Cour suprême par le mépris d'un certain nombre d'organisations et d'institutions publiques activées par l'American Civil Liberties Union (ACLU) - la structure personnifiée du politiquement correct aux États-Unis. Par ailleurs, même les scouts n'ont pas résisté à la pression du politiquement correct, qui les a contraints à modifier la formulation du serment des nouveaux membres et à autoriser une version athée du serment scout.

Toutefois, l'influence du christianisme est également limitée par des moyens beaucoup plus radicaux : par exemple, la possibilité de désacraliser librement les symboles chrétiens dans l'art ou la littérature, ou l'attitude a priori négative de la plupart des médias, en particulier les médias publics, à l'égard des dénominations chrétiennes. Cependant, quiconque voudrait désacraliser de la même manière toute religion autre que celle qui constitue l'identité occidentale se heurterait au mal. Nous trouvons donc un paradoxe intéressant : le politiquement correct, qui lui-même nie officiellement l'existence de sources spécifiques de l'identité occidentale (par exemple, ses racines chrétiennes), dans ses activités visant à éliminer ces sources, confirme effectivement ce rôle, tout en prouvant qu'il en est en fait très conscient.

Outre la religion, le politiquement correct s'attaque également à d'autres symboles de la culture occidentale. Cela est évident, par exemple, dans les efforts acharnés pour remettre en question puis démanteler la famille en tant que principale forme de vie légitimée dans la société occidentale. La promotion de formes de vie alternatives (favorisant les minorités) et, à l'inverse, la discrimination de la famille traditionnelle et du mariage en tant qu'élément institutionnel central (désavantageant la majorité) dans les actions de nombreux États en sont la preuve.

Régulation de la pensée

Si la régulation du langage et la régulation des comportements sont des symptômes très évidents, et faciles à décrire, de la présence du discours du politiquement correct, son caractère totalitaire ne devient apparent que dans la troisième étape de sa progression : la régulation de la pensée. Pourtant, c'est précisément l'atteinte d'un état d'autorégulation totale de la pensée, la définition de nouveaux critères moraux et la prise de conscience de ce qui est ou n'est pas acceptable et approprié qui constituent le but ultime du politiquement correct. À cet égard, le politiquement correct a eu plus de succès que les régimes totalitaires classiques, qui se concentraient le plus souvent uniquement sur la réglementation du langage et du comportement.

Le stade de l'autorégulation ne nécessite plus d'intervention extérieure et le politiquement correct n'a plus besoin de soutien institutionnel extérieur (par exemple dans les médias publics, les partis politiques et les ONG). L'étendue du niveau d'autorégulation atteint est révélée par des enquêtes d'opinion publique comportant des questions choisies de manière appropriée. Lorsque l'opinion publique a été sondée en Allemagne après la récente affaire dite Hohmann (1), la majorité des personnes interrogées (80 %) ont exprimé leur profond désaccord avec les opinions de cet homme politique conservateur. Peu après, l'opinion publique a été sondée sur les opinions de Hohmann sans le nommer explicitement, et un groupe tout aussi important (80 %) les a approuvées. Cette enquête a donc démontré que la population avait déjà accepté les attitudes politiquement correctes médiatisées envers le porteur spécifique du message (Hohmann), mais pas envers le message lui-même, qui n'était pas encore dans la sphère du tabou autorégulateur.

Dans la régulation de la pensée, les médias jouent un rôle central, et presque entièrement les médias publics, qui sont coordonnés par la sphère politique et en même temps ne sont pas liés par la loi de l'offre et de la demande. Au lieu de fournir un divertissement, leur objectif est d'éduquer et de former le public, bien sûr dans l'esprit des élites intellectuelles qui les influencent. Les médias de service public sont également les propagateurs de mythes et de stéréotypes modernes qui, contrairement aux stéréotypes culturels classiques, revendiquent une vérité universelle et incontestable.

Un exemple de ce "stéréotype à l'envers" est la thèse de la discrimination salariale présumée à l'encontre des femmes, qui atteint en République tchèque le niveau d'un écart salarial de vingt-cinq pour cent. En réalité, cette différence au sein d'une même profession (et c'est seulement là qu'elle peut être constatée) ne dépasse pas 4 %, selon les statistiques officielles du ministère du travail et des affaires sociales. La différence d'un quart de point souvent citée n'est due qu'à la répartition différente de la main-d'œuvre féminine et masculine dans les différentes professions (féminisation de certains secteurs, comme l'éducation, et masculinisation d'autres, comme la métallurgie et l'extraction de minéraux et de charbon). Néanmoins, l'allégation susmentionnée de discrimination salariale monstrueuse à l'encontre des femmes se retrouve dans les documents officiels et les présentations médiatiques et fonctionne selon les principes d'un stéréotype bien ancré. Cependant, il n'est pas permis de le nier - c'est politiquement incorrect, avec tout ce que cela comporte comme classification.

Un exemple similaire est celui des stéréotypes de la soi-disant correction historique - un symptôme classique de la correction politique en Allemagne. Ses règles rendent impossible la recherche historique sur certaines questions du passé. Certaines vérités sont considérées comme immuables et les recherches à leur sujet ne sont pas autorisées (par exemple, le sujet de certains crimes commis par l'Armée rouge sur le front de l'Est pendant la conquête de l'Allemagne nazie a longtemps été tabou et sa recherche même était "historiquement incorrecte").

Lorsqu'une exposition sur les crimes de la Wehrmacht a été organisée en Allemagne il y a quelques années, son intention et le matériel présenté étaient incontestables en Allemagne, même si de nombreux experts étaient conscients des difficultés fondamentales du concept. En raison de l'objectif de l'exposition - montrer la criminalité de l'armée allemande (encore considérée dans les années 1950 et 1960 comme une organisation non criminelle à la suite des conclusions du tribunal de Nuremberg) -, rien ne pouvait être contesté qui puisse nuire à sa réalisation. Seul l'historien polonais Bogdan Musial a perturbé le concept de l'exposition en soulignant le fait (connu de nombreux experts, mais pas officiellement déclaré) que, dans de nombreux cas, les images représentant des crimes brutaux ne mettaient pas en scène des soldats allemands, mais des membres de l'Armée rouge et du NKVD. Il est intéressant de noter qu'aucun des centaines de milliers de visiteurs allemands, souvent d'anciens soldats, n'a fait remarquer la différence évidente entre les uniformes sur les photos (ces uniformes n'étaient clairement pas allemands). L'institutionnalisation de la prétention à la vérité dans le régime du politiquement correct rend impossible la négation d'un mensonge flagrant si une telle négation compromet les objectifs du politiquement correct.

Conclusion : Le politiquement correct comme élément du totalitarisme pluraliste

À ce stade, nous pouvons revenir à la question initiale : est-il possible de voir dans le politiquement correct un élément de tendances totalitaires au sein de l'État démocratique libéral moderne ?

Comme je l'ai dit dans l'introduction, pour les théoriciens classiques du totalitarisme, Arendt, Friedrich et Brzezinski, l'ordre démocratique est absolument opposé au totalitarisme. Bien entendu, la définition structurelle-fonctionnelle du totalitarisme ne nous permet pas de considérer le régime du politiquement correct comme totalitaire, puisqu'il ne remplit que deux des six éléments nécessaires au totalitarisme : l'élément idéologique et le monopole de l'information.

Une perspective quelque peu différente est toutefois fournie par la conception du totalitarisme telle qu'elle a été exposée par les représentants de l'école de sociologie de Leipzig, qui voyaient dans le totalitarisme un produit logique de la société industrielle moderne. Selon Arnold Gehlen et Hans Freyer, l'ordre social industriel contient des éléments totalitaires immanents. Hans Freyer parle dans ce contexte de systèmes dits "secondaires". Alors que l'ordre social traditionnel des temps pré-modernes est construit "auf gewachsenem Grunde" (métaphore de la continuité avec la nature : "sur une base de développement organique"), la société moderne est basée sur des "systèmes secondaires". Freyer les considère comme des "types idéaux" qui permettent d'isoler et d'analyser certains des éléments individuels de l'ordre social moderne : avant tout, les systèmes de production, de consommation et d'administration.

La production est fondée sur la tentative d'organiser et de distribuer le travail, de rationaliser tous les facteurs de production et de transformer le travailleur en une machine à travailler. La consommation est basée sur le principe de tout offrir à tout le monde, selon le slogan: "le niveau de vie est le dieu de l'époque et la production est son prophète". Enfin, le système d'administration apporte un nouveau type d'autorité - l'administration bureaucratique remplaçant les autorités naturelles de l'ère pré-moderne. Les systèmes secondaires créent un nouveau type d'homme, sans valeurs traditionnelles et sans base naturelle. Le totalitarisme trouve un terrain fertile à ce stade, selon Freyer, car il fournit des réponses faciles aux complexités de l'ordre social actuel et trouve un coupable spécifique pour les maux de notre temps : le juif, le capitaliste, le koulak. Le système administratif moderne accroît la menace du totalitarisme et facilite l'application de mécanismes totalitaires dans toutes les sphères de la vie humaine.

Freyer voit deux formes résultantes de l'État moderne : l'État totalitaire classique à l'Est, l'État providence à l'Ouest. Mais si Freyer considère que l'État-providence occidental est bénéfique dans le cadre des possibilités offertes par la modernité, Gehlen et Schelsky s'appuient sur ce concept en considérant que l'État-providence est également secrètement totalitaire. En effet, à la différence de l'État antérieur, l'État providence a pour objectif de fournir à l'homme la couverture de tous ses besoins sociaux et culturels, mais en même temps de contrôler ces besoins et les domaines correspondants. Cette idée est notamment développée par Roland Huntford, qui, sur la base d'une analyse du modèle suédois, conclut que le système de protection sociale constitue la base d'un nouveau totalitarisme conduisant à la croissance de la planification, de la bureaucratie et du conformisme des médias de masse.

Si le politiquement correct est analysé dans le contexte de cette théorie sociologique du totalitarisme de Leipzig, son essence apparaît sous un jour nouveau. Le politiquement correct est ici un produit spécifiquement occidental, issu des valeurs libérales classiques, mais qui les détruit en même temps. Le libéralisme classique, appliqué à la sphère des valeurs, a conduit à la relativisation de valeurs jusqu'alors considérées comme indiscutables et universelles. Le politiquement correct consiste dans le fait que cette relativisation revendique un caractère universel et s'absolutise (selon les termes du pape Benoît XVI, quand il été encore appelé cardinal Ratzinger).

C'est, après tout, le paradoxe bien connu de la philosophie post-structuraliste, qui élève sa thèse de la non-existence de la vérité au rang de révélation incontestable. Ce faisant, il se détourne du libéralisme classique et détruit même les libertés traditionnelles dont il dépend (liberté d'expression, liberté de pensée, liberté de religion). Dans le même temps, cependant, nous observons une ligne de développement cohérente depuis les Lumières et le libéralisme classique jusqu'au totalitarisme relativiste. Dans ce contexte, nombreux sont ceux qui se souviennent du célèbre dilemme de Böckenförde, selon lequel l'État laïque moderne est construit sur des principes qu'il ne peut garantir lui-même. En effet, ce dilemme peut être appliqué sans faille à la société moderne post-Lumières elle-même.

L'hypothèse selon laquelle le totalitarisme relativiste est peut-être plus modéré que le totalitarisme classique du passé est, bien sûr, erronée. Les principes des deux systèmes sont identiques. Le politiquement correct remet en question toutes les vérités, sauf celle qui prétend qu'il n'y a pas de vérité. Cette vérité, cependant, est universellement valable et sa négation est inacceptable. C'est également la base de l'application concrète des règles du politiquement correct à la vie de l'individu et de la société. Toutes les sources traditionnelles de la vérité et ses supports institutionnels doivent être détruits.

C'est la justification du fait que j'ai affirmé au début de cette étude sur la base d'une analyse empirique : le principal ennemi du politiquement correct est l'identité, en tant qu'élément institutionnalisant de la vérité. Sans identité, il n'y a pas de vérité. Et comme le politiquement correct est un phénomène occidental, l'ennemi est avant tout l'identité de l'Occident, c'est-à-dire la culture occidentale elle-même. Cet ennemi est certes désincarné, mais dans sa fonction de coupable systémique et d'ennemi universel, il remplit pour le politiquement correct la même fonction que le juif pour le nazisme ou le capitaliste pour le communisme. Par conséquent, il remplit pleinement les conditions de la conception du totalitarisme de Freyer.

La seule différence réside dans le fait que le politiquement correct est un élément qui découle de la tradition du système libéral-démocratique post-Lumières. Devenu la seule forme de gouvernement universellement légitime dans le monde après la fin de la guerre froide, et ayant ainsi perdu la raison de définir ses origines civilisationnelles contre un Orient dominé par le totalitarisme, ce système s'est en même temps livré au règne du politiquement correct, qui détruit les fondements sur lesquels repose le système libéral-démocratique, bien plus efficacement que n'importe quelle force armée extérieure.

Notes :

(1) L'acteur de cette affaire, un membre du Bundestag pour la région de Fulda, en Allemagne, a contesté il y a plusieurs années la thèse selon laquelle le peuple allemand est collectivement responsable de l'Holocauste et que cette culpabilité fait partie de l'identité allemande. Hohmann a étayé son affirmation en disant que défendre un tel point de vue revient à essayer de rendre les Juifs responsables de la révolution russe simplement parce que la plupart de ses dirigeants étaient juifs. Selon Hohmann, les deux approches sont tout aussi absurdes l'une que l'autre. Sur la base de ces déclarations, Hohmann a été exclu de la CDU et du Bundestag.

Conférence de Vojtěch Belling, PhD, au séminaire de l'Institut civique "Le monde 4 ans après le 11 septembre", 14 octobre 2005. Adapté du magazine Distance n° 3/2005.

11:39 Publié dans Actualité, Philosophie, Sociologie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, sociologie, philosophie, philosophie politique, politiquement correct |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook