mardi, 16 novembre 2021

Sans alternatives, les peuples finissent mal

Sans alternatives, les peuples finissent mal

par Marcello Veneziani

Source : Marcello Veneziani & https://www.ariannaeditrice.it/articoli/senza-alternative-i-popoli-finiscono-male

Quel est le mot de passe du pouvoir en vigueur dans notre société italienne, européenne et mondiale ? Il porte le nom familier d'une jeune femme, Tina, mais il s'agit en réalité d'un acronyme lancé par les dirigeants libéraux des années 1980, puis repris par les sociaux-démocrates, par l'ensemble de l'establishment et par tous ceux qui n'admettent aucune autre possibilité : Tina, ou plutôt T.I.N.A. est l'acronyme de There Is No Alternative. Nous avons pris une rue à sens unique, la direction à prendre est obligatoire et il n'y a aucun moyen de faire autrement.

Je vais vous donner trois exemples différents de son application. Au niveau européen, si vous n'acceptez pas les dogmes de l'Europe, si vous faites appel à la civilisation, à la tradition et au droit national et ne vous pliez pas aux édits impératifs, vous êtes considéré comme hors-jeu: c'est le cas de la Pologne qui, pour avoir défendu la souveraineté nationale et la tradition juridique de l'État libre et démocratique avec des arguments juridiques de bon sens, est exclue du forum européen et si elle ne revient pas sur ses décisions, elle sera sanctionnée par la suspension de tous les fonds auxquels elle a droit. Ce n'est pas un cas unique, comme certains se font des illusions, il y a déjà eu un précédent avec la Hongrie, avec un gouvernement légitime, réélu avec plus de voix qu'avant, libre et démocratique, dirigé par un monsieur qui était au Parti populaire, d'inspiration démocrate-chrétienne. Et il y a le cas des douze pays européens qui veulent fortifier leurs frontières mais l'UE ne le permet pas. Mais c'est surtout une menace, une épée de Damoclès et un avertissement à tous les peuples européens et à toutes les forces politiques: si vous tentez d'emprunter une autre voie, de voter dans une direction non conforme, sachez que nous vous couperons les vivres et l'oxygène. C'est un message direct à l'Italie, à la France et à tous ceux qui cultivent des intentions "souverainistes" pour échapper au canal autorisé, aux ciseaux technocratiques et progressistes de gauche.

Deuxième exemple, mondial celui-là. L'ancien président des États-Unis, Donald Trump, pour communiquer avec son peuple et faire connaître son action politique, a été obligé de créer son propre réseau alternatif, qu'il a appelé Truth (Trump est passé de Bannon à notre Belpietro); parce que Facebook et Twitter l'ont occulté, "banni", bref censuré. Mais il peut se permettre d'investir 875 millions de dollars.

Troisième exemple, local. Ceux qui critiquent le passeport vert ne peuvent manifester sans, d'une part, être assimilés à des franges extrémistes de droite, de gauche ou anarchistes et, d'autre part, être fustigés et frappés, parfois même physiquement. Parce que la politique est maintenant la continuation des soins de santé par d'autres moyens : et si vous vous y opposez, vous devez faire face aux protocoles de soins de santé et aux obligations prévues pour prolonger l'état d'urgence même en temps ordinaire et dans des domaines qui ont peu ou pas de rapport avec la prévention et la santé. Je pourrais continuer à parler des droits civils, du dogme mondial de l'avortement et de l'impossibilité d'échapper aux nouvelles obligations et censures.

En toute honnêteté, je considère que la rébellion dans les rues est stérile et puérile et que l'opposition politique à cette tendance est inadéquate et inefficace ; je ne suis pas un adepte de Trump et je pense qu'il y a d'autres priorités sociales, économiques, vitales, spirituelles et idéales que les cols ou les murs. Mais le problème de fond demeure: nous sommes entrés, sans nous en rendre compte, de manière aseptique et neutre, dans une sphère totalitaire. Car c'est ainsi que se traduit TINA: rien n'est autorisé qui ne soit pas dans cette sphère. Il n'y a pas d'alternative, on ne peut même pas y penser, si l'on considère que la censure s'étend également aux opinions.

Bien sûr, le populisme déglingué qui a gouverné notre pays a offert un formidable alibi pour invoquer la rigueur et passer le relais à une "gouvernance" plus crédible et plus fiable. Mais le problème demeure, et il s'agit d'un problème structurel dont les perspectives d'avenir sont inquiétantes. Après avoir vécu la phase expansive de la mondialisation en termes de marché, d'économie, de technologie et d'assimilation des modes de vie et de consommation, nous sommes maintenant dans la phase répressive de la mondialisation, comprise comme un horizon totalitaire auquel on ne peut échapper. Global se traduit par Total. Pourtant, la vie, l'intelligence et la liberté ont besoin d'alternatives, sinon elles étouffent.

Que pouvons-nous faire, à part dénoncer ? Ce serait bien de sonner la charge, d'invoquer le réveil des peuples et de la politique, mais ce serait hypocrite: en politique on ne peut pas faire grand-chose, dans la rue on peut faire encore moins, l'extrémisme est le meilleur allié du pouvoir car il légitime les restrictions ; les révolutions et les guerres ne sont plus utilisées, personne n'est prêt à risquer quoi que ce soit et même s'ils le pouvaient, ils ne seraient destinés qu'à succomber, à prendre des coups. Certains essaient au moins de tirer parti de la dissidence, pour en tirer des profits personnels ou politiques, mais ils colportent des illusions. Et alors ? Oui, dénoncer, penser différemment, critiquer, éluder, proposer des alternatives, semer des contradictions dans le camp adverse, s'insérer dans les interstices non gardés, bref, jouer pleinement son rôle, mais sans attitude puérile ou rancunière et sans attente de salut car le contrecoup de l'échec est alors la désertion, la désaffection, la fuite dans la vie privée ou le radicalisme irréaliste.

C'est très difficile, mais il faut essayer, laisser des traces de sa propre dissidence et de sa vision alternative ; peut-être que les temps changent, que les équilibres se déplacent, que de nouveaux facteurs modifieront la direction de l'histoire au fil du temps, que tôt ou tard la réalité surgira... Honnêtement, il n'est pas possible de faire ou d'espérer plus que cela.

16:24 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, problèmes contemporains |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Carl Schmitt en Chine

Carl Schmitt en Chine

Le livre de Jan-Werner Müller, A Dangerous Mind : Carl Schmitt in Post-War European Thought, en traduction chinoise.

par Flora Sapiová

Ex: https://deliandiver.org/2017/08/carl-schmitt-v-cine.html

Les idées de Carl Schmitt (1888-1985), connu sous le nom de "juriste de la couronne du Troisième Reich" (Kronjurist), jouissent d'une immense popularité auprès des intellectuels chinois depuis le début du 21ème siècle. Le travail d'universitaires de premier plan comme Liu Xiaofeng 刘小枫, Gan Yang 甘阳 et Wang Shaoguang 王绍光 sur la diffusion des idées de Schmitt, ainsi que le fait que ses théories sur l'État contribuent à légitimer le régime de parti unique, ont rendu le discours "schmittien" à la fois à la mode et rentable en Chine (les politiques habituellement strictes des censeurs ne touchent que légèrement aux articles et aux livres inspirés par Schmitt).

Schmitt a rejoint le NSDAP en 1933, lorsque Adolf Hitler est devenu chancelier du Troisième Reich, et a participé avec enthousiasme aux purges des Juifs et de l'influence juive dans la vie publique allemande. Antilibéral et antisémite, Schmitt était un ardent partisan d'un gouvernement national-socialiste et aspirait à devenir le théoricien officiel du droit du Troisième Reich. Vers la fin de 1936, cependant, il est accusé d'opportunisme et de récidive catholique dans un article du journal officiel SS Das Schwarze Korps. Malgré la main protectrice de Hermann Göring, il doit renoncer à ses grandes ambitions et se concentrer sur l'écriture et l'enseignement.

Dans le milieu universitaire euro-américain, la vision pragmatique de la politique de Schmitt a été sévèrement critiquée. Les penseurs de gauche sont ambivalents quant à son héritage - en effet, malgré le léger arrière-goût de son passé nazi, il reste populaire parmi les théoriciens universitaires. En dépit des lacunes des idées de Schmitt, ils reconnaissent la perspicacité de son analyse et étudient son œuvre pour sa compréhension des manquements de la politique libérale, qu'ils ne font eux-mêmes que critiquer de manière impuissante depuis les confins confortables et forcés de la Realpolitik gouvernementale contemporaine.

La réception chinoise de la pensée de Schmitt pourrait être décrite comme beaucoup plus simple ; en effet, même Adolf Hitler a joui d'une certaine popularité incontestée en Chine après la mort de Mao. Les théoriciens chinois (continentaux) cherchant à consolider le système de parti unique ont trouvé dans l'œuvre de Schmitt des arguments utiles pour renforcer à la fois le rôle de l'État et la position du chef souverain (ou démiurge chinois) dans le maintien de l'unité et de l'ordre national.

Les disciples intellectuels chinois de Schmitt ont jusqu'à présent quelque peu négligé certains des concepts clés de son œuvre qui conviendraient aux ambitions d'un parti d'État dirigé par le timonier Xi Jinping. Nous pensons ici en particulier aux vues de Schmitt sur le Großraum (Grand Espace) ou la sphère d'influence. Le Großraum de Schmitt - inspiré par son interprétation de la doctrine Monroe promue par les Américains dans le but d'asseoir leur hégémonie sans entrave sur le Nouveau Monde - était destiné à justifier les ambitions de l'Empire allemand en Europe et à légitimer sa domination. Avec l'initiative de la Chine vers la création d'une Communauté de destin partagé 命运共同体 en Asie et dans le Pacifique (voir notre Annuaire 2014 sur ce sujet), la notion de sphères d'influence a retrouvé les faveurs de certains théoriciens des relations internationales. À titre d'exemple, considérons l'analyse de l'Australien Michael Wesley dans Restless Continent : Wealth, Rivalry and Asia's New Geopolitics (Black Inc., 2015).

Dans le cadre de son travail au Centre australien sur la Chine dans le monde, vers la fin de l'année, la juriste Flora Sapiovà a organisé un séminaire sur Schmitt en Chine. Elle a eu la gentillesse d'accéder à notre demande et a rédigé l'essai suivant sur cette importante évolution "étatiste" de la culture intellectuelle chinoise pour The China Story.

Flora Sapiovà est chargée de mission au Centre australien pour la Chine et le monde. Ses travaux portent sur le droit pénal et la philosophie du droit. Elle a écrit Sovereign Power and the Law in China (Brill, 2010) ; et a coédité The Politics of Law and Stability in China (Edward Elgar, 2014) ; et Detention and its Reforms in China (Ashgate, 2016) - Éditeurs.

___________________

Nous avons établi la forme idéale (eidos),

que nous considérons comme le but (telos),

et nous le faisons,

afin de les réaliser. (1)

L'intellectuelle schmittienne aime jouer à la roulette russe avec une innovation intéressante : elle croit qu'il y a une balle dans le barillet du revolver, mais elle sait aussi que ce n'est pas forcément le cas. Le seul à connaître réellement la vérité est le Souverain, une figure dont l'intellectuel ne peut percevoir la profondeur de la volonté. Le Souverain décide qui joue le jeu et combien de fois. Si la schmittienne refuse une offre qui ne l'est pas, elle sera déclarée ennemie et abattue. Si l'on considère à quel point ce brouillage intellectuel - maquillé en attitude - oblige à se soumettre à tout moment aux diktats du Souverain, on peut se demander pourquoi plusieurs intellectuels chinois de premier plan ont choisi le professeur Carl Schmitt, le juriste suprême du Troisième Reich, comme saint patron intellectuel.

La poursuite des rêves de richesse et de pouvoir fait partie intégrante de l'histoire et de la vie intellectuelle de la Chine depuis la fin du 19ème siècle. Les rêves de la Chine, qu'il s'agisse de ceux du Mouvement du Quatrième Mai (1919) ou des visions qui ont enflammé l'imagination du chef du Parti, de l'État et de l'armée, Xi Jinping, près d'un siècle plus tard, sont ancrés dans la conviction que la Chine était dotée d'une essence nationale distinctive : 国粹. Elle est à la Chine ce que l'âme est à l'homme. Et tout comme l'homme (religieux) cherche à monter au ciel en cultivant et en purifiant son âme, la Chine ne peut acquérir richesse et puissance que si son essence nationale est renforcée et purifiée des influences polluantes. Le mouvement des Nouvelles Lumières qui a émergé du dégel politique de la fin des années 1970 a accusé le traditionalisme et le féodalisme d'être à l'origine du retard de la Chine. Puis, dans les années 1980, les intellectuels chinois ont réfléchi à la manière de faire revivre le véritable caractère national de la Chine. Beaucoup voyaient la solution dans l'utilisation éclectique des valeurs, des théories et des modèles occidentaux (2). Après le massacre de Pékin en 1989, cependant, la fortune du mouvement s'est détournée et le sentiment nationaliste, en partie encouragé par l'État et en partie suscité par une réaction aux inégalités de la réforme du marché, a prévalu dans les années 1990. La réaction du public aux événements extérieurs a également joué un rôle.

Comment distinguer un ami d'un ennemi

C'est dans le contexte de ces changements et développements rapides que nous devons donc évaluer l'obsession de la Chine pour Carl Schmitt (3). La réception de Carl Schmitt par les intellectuels chinois, dont beaucoup sont des membres influents de la Nouvelle Gauche, n'a été possible que grâce au travail acharné de l'influent universitaire Liu Xiaofeng 刘小枫 (qui enseigne à l'Université Renmin de Pékin), qui a traduit, commenté et promu les œuvres rassemblées de Schmitt. Titulaire d'un doctorat en théologie de l'université de Bâle, sa thèse préconisait de séparer le christianisme de ses dimensions "occidentales" et ecclésiastiques, afin que la pensée chrétienne puisse être traitée uniquement comme un objet de recherche universitaire. Ainsi conçue, la pensée chrétienne pourrait alors entrer en dialogue avec d'autres disciplines et contribuer, entre autres, à la modernisation de la société chinoise. Liu compare le développement du christianisme au développement des nations et de leur identité, en s'inspirant largement de Max Weber et de ses thèses dans Protestant Ethics and the Spirit of Capitalism, dont la traduction chinoise était à la fois très lue et influente dans les cercles intellectuels chinois dans les années 1980.

Selon Liu, le christianisme s'est implanté en Chine sous une forme unique, indépendamment des efforts d'évangélisation des missionnaires occidentaux. Les débuts de la théologie chrétienne ont ainsi permis le développement d'un discours sino-chrétien visant à résoudre les "problèmes de la Chine" (4), en abordant des questions telles que le développement économique, la justice sociale, la stabilité et, surtout, la légitimité politique du gouvernement du Parti communiste.

Selon Liu, le christianisme s'est implanté en Chine sous une forme unique, indépendamment des efforts d'évangélisation des missionnaires occidentaux. Les débuts de la théologie chrétienne ont ainsi permis le développement d'un discours sino-chrétien visant à résoudre les "problèmes de la Chine" (4), en abordant des questions telles que le développement économique, la justice sociale, la stabilité et, surtout, la légitimité politique du gouvernement du Parti communiste.

Liu se décrit comme un "chrétien culturel", c'est-à-dire un chrétien sans affiliation religieuse : un chrétien qui étudie les arguments et les concepts théologiques pour le bien-être de sa nation. Avec une telle approche de la recherche, il n'est pas surprenant que Liu ait rapidement trouvé un penchant pour Carl Schmitt. Car selon lui, l'État a une origine théologique et doit être traité comme une entité de type divin s'il veut réussir à contenir le chaos et le désordre et assurer la sécurité et la prospérité du peuple. Schmitt suggère également que tous les concepts politiques modernes sont, au fond, enracinés dans la théologie. Le revers de la médaille est donc la possibilité de travailler avec la théologie comme une forme d'art politique (5). Liu a accepté très ouvertement les idées schmittiennes dès le début. Nous devrions également nous arrêter sur la facilité avec laquelle l'œuvre de Schmitt a trouvé un public enthousiaste en Chine. Contrairement au segment du monde intellectuel chinois qui s'inspire des modèles démocratiques libéraux occidentaux et qui, jusqu'à ce jour, souffre souvent de l'intervention de la censure, les partisans du clivage ami-ennemi de Schmitt et de sa critique de la démocratie parlementaire n'ont pas eu à faire face à des problèmes similaires.

En tant que catholique conservateur, Schmitt comprenait la politique (qu'il appelait, pour tenter d'en saisir l'essence, "le politique") comme étant ancrée dans la distinction ami/ennemi. Parmi les intellectuels chinois qui ont grandi entourés de la rhétorique marxiste (6), et donc familiers avec l'utilisation de la dyade ami-ennemi 敌我 aux fins de la politique post-maoïste (7), cette distinction fondamentale de Schmitt a eu une forte résonance. En effet, elle peut être utilisée pour délimiter n'importe quelle paire d'adversaires dès lors que l'on peut démontrer que les valeurs des deux parties sont si incommensurables qu'elles les amènent à tenter de détruire leur adversaire dans le but de préserver leur propre identité.

La distinction ami/ennemi est au cœur de la théorie politique et constitutionnelle de Schmitt, et elle est également à la base de sa critique de la démocratie parlementaire et des idées d'"état d'exception" et de souveraineté. Il a cherché à montrer que les démocraties libérales étaient piégées dans leurs fausses catégories politiques: en ignorant la distinction fondamentale entre ami et ennemi, elles risquaient de devenir des instruments de protection des intérêts de riches individus et de cliques qui utiliseraient ensuite l'État pour servir leurs propres intérêts au détriment du bien-être général. Selon Schmitt, les sociétés libérales font comme si le gouvernement et la nation étaient soumis aux diktats de normes juridiques fiables - mais ce faux-semblant se dissipe rapidement dès qu'un ennemi extérieur ou intérieur menace la nation et sa sécurité. Par conséquent, selon Schmitt, une dépendance excessive à l'égard des débats parlementaires et des procédures juridiques peut mettre le pays en danger de chaos en empêchant une action efficace et immédiate en réponse à une crise.

Selon Schmitt, la souveraineté ne réside pas dans l'État de droit, mais dans une personne ou une institution qui a le pouvoir de suspendre la loi afin de rétablir la normalité lorsqu'une crise grave éclate. Ainsi, un souverain ayant le pouvoir de déclarer l'état d'urgence (Ausnahmezustand) jouit d'une légitimité incontestable, qu'elle soit inscrite ici explicitement (c'est-à-dire dans la constitution) ou implicitement. Mais comment un pouvoir souverain opérant en dehors et au-dessus de la loi peut-il bénéficier d'une légitimité ? Ce pouvoir ne serait-il pas auto-renforcé et basé sur la violence pure ? Schmitt répond que la légitimité d'un tel pouvoir peut être défendue avec succès si l'on sépare les concepts de libéralisme et de démocratie. Pour lui, elles sont loin d'être identiques, et Schmitt décide d'élaborer sa propre définition de la démocratie.

Pour lui, un système politique basé sur l'opinion inconstante du peuple peut difficilement être légitime. Il a donc fait appel aux idées d'égalité et de volonté populaire (8). Pour Schmitt, l'égalité politique signifie une relation de "co-égalité" entre le gouvernant et le gouverné. Tant que les uns et les autres appartenaient au même groupe - ou étaient "amis" - avec une vision identique de l'ennemi, l'arrangement politique restait démocratique. Lorsque la volonté de la nation se reflétait dans les décisions du dirigeant, le peuple gouvernait selon cette métrique schmittienne. La volonté du peuple, ainsi conçue, n'avait pas besoin d'être façonnée ou exprimée par le suffrage universel: les demandes formulées en assemblée publique pour traduire la volonté du peuple étaient un instrument suffisamment efficace (9).

La définition éclectique que Schmitt donne de la volonté du peuple l'amène à considérer la démocratie comme une dictature démocratique. Cette façon de penser a fortement impressionné les intellectuels qui privilégiaient les solutions étatistes et nationalistes aux questions et problèmes politiques et internationaux (10).

Pourquoi Schmitt ?

Les raisons de la fascination des intellectuels chinois pour Carl Schmitt sont assez simples et directes. Les concepts interdépendants de "(la) division entre ami et ennemi", d'"état d'urgence" et de "décisionnisme" sont simples et exploitables. Ainsi, les concepteurs de programmes et leurs conseillers peuvent facilement les utiliser pour analyser la situation. Le langage de Schmitt peut également fournir un soutien théorique aux propositions de réforme, devenir une source d'inspiration ou fournir des briques imaginaires dans la construction d'arguments pro-étatiques dans les sciences politiques et les études constitutionnelles. En outre, la division schmittienne entre ami et ennemi complète et justifie bon nombre des interprétations nationalistes et exceptionnalistes de la culture qui ont récemment gagné en influence parmi les intellectuels chinois. S'il ne s'agit pas, bien sûr, d'un phénomène uniquement chinois, n'oublions pas non plus qu'ils contrastent fortement avec les aspects universalistes et internationalistes de la doctrine d'État du communisme chinois. L'argument central des schmittiens chinois est que le monde n'est pas une unité politiquement homogène, mais un plurivers dans lequel des systèmes politiques radicalement différents existent côte à côte dans une relation antagoniste. La Chine a donc non seulement le droit de suivre sa propre voie vers la puissance et la prospérité, mais elle doit surtout la trouver et la défendre.

Ce raisonnement des schmittiens chinois justifie la position de l'État-parti selon laquelle la démocratie parlementaire occidentale, une forme robuste d'État de droit, la société civile ou les valeurs et institutions du constitutionnalisme occidental ne conviennent pas à la Chine. Les thèses de Schmitt permettent aux partisans de ces positions d'affirmer que ces idées appartiennent à un cosmopolitisme libéral "étranger", finalement nuisible au mode de vie chinois. En 2013, un règlement d'État appelé "Document 9" a identifié ces idées comme une menace sérieuse pour le "domaine idéologique" de la Chine (11).

Les idées de Carl Schmitt ont gagné en influence parmi les intellectuels chinois et il est souvent cité comme une autorité étrangère pour s'opposer au "libéralisme" et aux modèles occidentaux ou américains de développement économique et politique. Dans le discours intellectuel chinois, cependant, vous n'entendrez jamais la philosophie de Schmitt fondée sur le principe de la politique comme exclusion et même élimination physique de l'ennemi (si cela était jugé nécessaire pour atteindre un objectif idéologique). La distinction entre ami et ennemi encourage une forme implacable de pensée binaire. On a beau essayer de définir la catégorie de l'ami, il y a toujours une projection de son contraire. "Ami" prend un sens par la reconnaissance de ce que signifie "ennemi". On peut utiliser, comme Schmitt lui-même l'a souligné, toutes sortes de caractéristiques pour définir un "ami" : la religion, la langue, l'ethnicité, la culture, le statut social, l'idéologie, le sexe, et en fait tout ce qui peut devenir un élément essentiel d'une distinction donnée entre ami et ennemi.

Les idées de Carl Schmitt ont gagné en influence parmi les intellectuels chinois et il est souvent cité comme une autorité étrangère pour s'opposer au "libéralisme" et aux modèles occidentaux ou américains de développement économique et politique. Dans le discours intellectuel chinois, cependant, vous n'entendrez jamais la philosophie de Schmitt fondée sur le principe de la politique comme exclusion et même élimination physique de l'ennemi (si cela était jugé nécessaire pour atteindre un objectif idéologique). La distinction entre ami et ennemi encourage une forme implacable de pensée binaire. On a beau essayer de définir la catégorie de l'ami, il y a toujours une projection de son contraire. "Ami" prend un sens par la reconnaissance de ce que signifie "ennemi". On peut utiliser, comme Schmitt lui-même l'a souligné, toutes sortes de caractéristiques pour définir un "ami" : la religion, la langue, l'ethnicité, la culture, le statut social, l'idéologie, le sexe, et en fait tout ce qui peut devenir un élément essentiel d'une distinction donnée entre ami et ennemi.

La distinction ami/ennemi est une distinction publique : elle parle d'amitié et d'hostilité entre des groupes, et non des individus. (Il est toujours possible d'admirer en privé un membre d'un groupe ennemi). La délimitation de l'identité est toutefois assez souple, car une communauté politique se forme par l'identification partagée d'une menace présumée (13). En d'autres termes, une communauté n'acquiert un sens au sens d'un groupe membre (in-group) qu'en distinguant "ceux qui se tiennent à l'extérieur". De cette façon, la manière schmittienne de définir "le peuple" évite la nécessité d'une délimitation ou d'une définition juridique. "Le peuple" en tant que communauté politique au sens schmittien se préoccupe avant tout de savoir si une autre communauté politique (ou des individus capables de former une telle communauté) constitue une menace pour son propre mode de vie. Pour Schmitt, le clivage ami-ennemi est un clivage purement politique, et doit donc être entièrement dissocié de l'éthique (14). Puisque la préoccupation première est la survie du "groupe membre" en tant que "peuple" et communauté politique, les thèses de Schmitt suggèrent la possibilité de justifier l'élimination de l'ennemi comme une nécessité pratique (15). Les personnes qui se définissent comme des intellectuels schmittiens devraient donc noter que les arguments de Schmitt sont construits sur la notion de nécessité. Tant qu'il y a une cause qui doit être défendue, n'importe quel nombre de morts peut être justifié.

De plus, cette nécessité est fondée sur l'antagonisme. Toutes les idées de Schmitt sur la politique et le constitutionnalisme sont basées sur la division entre ami et ennemi. Mais c'est précisément la raison pour laquelle nombre des analyses les plus utiles de la politique et du constitutionnalisme chinois ont émergé de ses concepts. La vision de Schmitt du souverain, qui doit avoir la liberté d'intervenir à volonté pour le bien de l'ensemble du pays, correspond au "courant intellectuel étatiste" 国家主义思潮 dans le discours chinois, dont Wang Shan 王山 et Wang Xiaodong 王小东 ont été et restent les principaux représentants...

Ce mouvement a contribué à l'élaboration de l'argument autour de la signification de la "capacité de l'État". Dans leur ouvrage influent de 2001, les politologues Wang Shaoguang 王绍光 et Hu Angang 胡鞍钢 ont identifié la "capacité de l'État" comme la clé de la bonne gouvernance et de la politique. Ils ont critiqué les processus de décision démocratiques en mettant en évidence leurs concomitants défavorables. En effet, selon eux, ils s'accompagnent inévitablement de débats interminables qui entraînent des retards dans la mise en œuvre des mesures nécessaires, voire une paralysie politique et institutionnelle. Ils considèrent que la "capacité de l'État à mettre en œuvre sa volonté" est essentielle pour protéger le bien-être de la nation (16). Depuis lors, la défense de la "capacité de l'État" et de ses suppléments corollaires de contrôle social et de légitimité basée sur la performance comme alternative viable à la démocratie parlementaire est apparue dans de nombreuses publications universitaires chinoises.

Idées utiles et citables

Dans un ouvrage intitulé de manière provocante Quatre chapitres sur la démocratie (17), Wang Shaoguang rend un hommage tacite aux Quatre chapitres sur la doctrine de la souveraineté de Schmitt. Comme le juriste allemand, Wang rejette la démocratie représentative pour des raisons utilitaires et pragmatiques, affirmant que le système ne parvient pas à élever le niveau de bien-être de l'ensemble de la population. Dans l'esprit des arguments de Schmitt sur l'abus du parlementarisme par les groupes d'intérêt, Wang soutient que le suffrage universel fait le jeu des riches tout en poussant les pauvres dans le rôle de spectateurs passifs.

Wang avance également la notion de "peuple", basée sur la pensée de Schmitt, comme base de la démocratie responsable (responsive), puisque, selon lui, les pays ayant une grande capacité d'assimilation et de gouvernance (c'est-à-dire une nation unie sous un leader fort) ont également une meilleure qualité de démocratie. Une partie de la terminologie de Wang est basée sur le travail du théoricien politique démocratique Robert Dahl, mais le raisonnement soutenant la notion de démocratie responsable de Wang est similaire à celui de Schmitt (18).

L'argument de la "capacité de l'État" avancé par Wang, Hu et d'autres a été examiné de près par les sinologues occidentaux contemporains pendant plus d'une décennie. Il est régulièrement cité dans les publications universitaires sur l'économie chinoise, l'économie politique et l'administration publique.

Dans nombre de ces publications (en anglais et dans d'autres langues européennes), les auteurs attribuent à la doctrine de la "capacité de l'État" le mérite d'avoir permis à l'État chinois de prendre des mesures plus efficaces pour accélérer le développement économique du pays. La preuve de la réussite économique de la Chine a ensuite encouragé un certain nombre d'universitaires à aller jusqu'à déclarer que les gouvernements autoritaires peuvent atteindre la croissance économique avec une plus grande efficacité que les gouvernements démocratiques libéraux. Étonnamment, certaines de ces personnes sont également, selon leurs propres termes, "favorables à la transformation de la Chine en une société plus ouverte, fondée sur l'État de droit et les droits de l'homme" (19). Si, par société "plus ouverte", ils entendent plus de liberté dans le sens de la démocratie libérale, alors cet objectif est en contradiction avec leur argument selon lequel le système chinois de parti unique (communiste) doit être renforcé par une série de mesures (étatiques) de renforcement de ses capacités.

Les thèses de Schmitt ont également eu une influence non négligeable sur la théorie constitutionnelle chinoise. Après Mao, l'État à parti unique avait besoin - et dans une certaine mesure a toujours besoin - d'une ontologie politique typiquement chinoise. Cette façon de conceptualiser et de comprendre le monde doit impliquer un système politique bipartite (bipartisan) dans lequel un vaste appareil de parti existe à la fois à l'intérieur et à l'extérieur des normes juridiques et exerce son pouvoir souverain sur l'État. En outre, ce système d'État-parti doit être cohérent sur le plan interne: il doit être capable de s'auto-préserver dans la mesure où il ne perd pas sa légitimité aux yeux de la nation chinoise et à l'étranger. Les juristes chinois tels que Qiang Shigong 強世功, qui considèrent le droit constitutionnel dans cette perspective, ont commencé dans la première décennie de ce siècle à utiliser tout l'arsenal de la philosophie schmittienne pour défendre leurs vues. Le résultat a été la trinité des concepts d'"état d'exception", de "pouvoir constituant et constitué" et de "représentation politique par consensus général" (représentés par les termes "État, mouvement et peuple" utilisés par Schmitt dans son ouvrage de 1933, Staat, Bewegung, Volk), que ce courant d'universitaires a exaltés comme la véritable essence du droit chinois.

Dans le cas des citations directes, l'influence de Schmitt n'est pas contestée, mais certains intellectuels comme Cui Zhiyuan 崔之元 s'inspirent implicitement de ses idées dans leur théorisation de la politique et de la gouvernance chinoises. En effet, son influence peut être discernée assez clairement dans la perception de Cui de la Chine comme un "système constitutionnel mixte" de "trois niveaux politiques" (20). De même, la conception de Chen Ruihong 陈瑞洪 de "l'inconstitutionnalité vertueuse" (21); Han Yuhai 韩毓海 et sa doctrine du "constitutionnalisme dans un État prolétarien" (22); Hu Angang 胡鞍钢 rebaptisant le Politburo en "présidence collective" (23) ou le modèle 强世功 de Qiang Shigong de "souveraineté partagée sous la direction de l'État-parti" (24) peuvent être décrites comme les thèses phares des deux dernières décennies, basées sur la pensée de Schmitt. Bien que ces théories appartiennent à différents domaines de la recherche constitutionnelle chinoise (25), elles revêtent toutes uniformément le souverain schmittien dans l'habit de l'État-parti chinois. Plus précisément, chacune de ces théories défend la notion de représentation politique en liant le consensus à l'acceptation générale des diktats du parti étatique. D'une manière ou d'une autre, ils qualifient aussi uniformément "l'Occident" et ses institutions politiques et juridiques d'inappropriés pour la Chine.

La recherche juridique occidentale n'a pas encore abordé en profondeur ces arguments influents ou leurs implications juridiques et politiques. Mais certains chercheurs suggèrent que ces thèses pourraient être pertinentes pour la Chine. Par exemple, Randall Pereenboom a produit une analyse utile du système juridique chinois en tant que plurivers de différentes conceptions de l'état de droit (26). Michael Dowdle, issu des positions de la Nouvelle Gauche, soutient que la conception libérale du constitutionnalisme a des limites au-delà desquelles il est possible de légitimer l'Etat par d'autres moyens (27). Larry Catà Backer, quant à lui, a avancé l'idée que le Parti et l'Etat constituent une entité unitaire. Inspirée par les réalités des institutions chinoises, cette construction théorique permet un lien shuanggui 双规 juridiquement justifiable (28). D'une certaine manière, ces œuvres peuvent aussi être comprises comme une façon de verser du sel sur les blessures de nos propres contradictions. Si nous pouvons critiquer le système juridique chinois pour défendre un modèle idéalisé du système juridique occidental, nous ne pouvons pas éviter le droit chinois tel qu'il est débattu et tel qu'il existe en République populaire de Chine.

Certains intellectuels chinois ont remarqué que si leurs compatriotes aiment bien s'en prendre à l'Occident, ils ne comprennent plus pourquoi ils s'appuient sur un penseur politique allemand pour le faire (29). Si cette critique est valable, elle ne tient pas compte d'un problème plus général: les partisans des modèles et des concepts indigènes, les défenseurs de la "troisième voie" et les libéraux de type occidental ont tous refusé jusqu'à présent d'aborder leur propre préférence pour une logique qui appartient à la métaphysique occidentale plutôt qu'à la pensée chinoise indigène (le confucianisme ou d'autres formes de pensée dérivées de sources préchinoises). Selon cette logique occidentale, il faut créer un modèle idéal de la forme d'un système politique ou juridique, d'une société, ou même de toute autre chose, puis essayer de "faire entrer" la réalité dans ce modèle, souvent sans trop se soucier des conséquences.

D'une manière ou d'une autre, nous assistons, dans la recherche juridique chinoise, à la montée en puissance des concepts schmittiens par rapport aux concepts libéraux. Des modérés politiques comme He Baogang 何包钢 (30) ont tenté de concilier les arguments des deux camps en proposant, par exemple, que la Cour constitutionnelle ait le pouvoir de décider de ce qui constitue l'"état d'exception" qui sous-tend l'autorité absolue du souverain schmittien. Ces efforts, cependant, ne font qu'illustrer la faiblesse des positions libérales par rapport aux positions schmittiennes. Le professeur He illustre ainsi le dilemme et la difficulté de la tâche de ceux qui tentent de concilier des éléments du modèle démocratique libéral (comme l'indépendance de la branche judiciaire du gouvernement) avec les concessions de la formule ami-ennemi de Schmitt.

Schmitt et Xi

Depuis l'accession de Xi Jinping au poste de chef suprême de l'État en novembre 2012, la distinction ami-ennemi si centrale dans la philosophie de Carl Schmitt a pris une importance accrue en Chine, tant dans la "théorie du parti" que dans la vie académique. La reprise sélective de la rhétorique de combat maoïste dans l'introduction de la nouvelle campagne d'éducation de masse le 18 juin 2013 peut nous servir de bon exemple de l'adaptation de la distinction ami-ennemi aux conditions du régime actuel de parti unique.

Pour voir les conséquences de la pensée de Schmitt, il ne faut pas oublier les raisons pour lesquelles il a mis l'accent sur la distinction ami-ennemi et la souveraineté absolue. Schmitt pensait que sa théorie garantirait le plus grand bien. Nous pouvons à juste titre qualifier sa philosophie de théologie politique, car elle était fondée sur le concept biblique de katekhon (du grec τὸ κατέχον, "ce qui retient" ou ὁ κατέχων "celui qui retient"), la puissance qui retient la venue de l'Antéchrist (31). Schmitt a fait entrer le katekhon dans le registre politique lorsqu'il l'a défini comme le pouvoir qui maintient le statu quo (32). Il peut être exercé par une institution (par exemple, un État-nation) ou par un souverain (qu'il s'agisse d'un dictateur ou d'un défenseur de la constitution). L'aboutissement logique de la croyance de Schmitt dans le katekhon était la fusion des idées religieuses et politiques. Pour lui, les forces opposées à une souveraineté donnée ne sont donc rien d'autre que des agents du mal et des ennemis qui sèment les graines du chaos et de la perturbation. Protéger sa propre nation ou son propre souverain est donc devenu un devoir sacré et une voie de salut.

Nous pouvons être fondamentalement en désaccord avec les intellectuels chinois qui ont adopté une vision schmittienne du monde. Mais si nous voulons défendre le pluralisme intellectuel, nous devons accepter la liberté des personnes de choisir leur propre perspective. Par conséquent, la montée du discours schmittien chinois dans le monde universitaire élargit en fait la portée des arguments d'inspiration schmittienne des universitaires de gauche et de droite américains et européens.

Ajoutons qu'en Chine, comme ailleurs, les distinctions politiques entre la gauche et la droite ou entre la nouvelle gauche et les libéraux émergent et restent pour la plupart prisonnières d'un milieu partagé que l'on pourrait appeler, avec Schmitt, un paradigme politico-théologique commun. Les différences politiques ont un sens dans un environnement commun dans lequel les personnes acquièrent et développent leurs schémas mentaux, leur vocabulaire politique et tout l'univers des concepts nécessaires à la pensée politique. Grâce au paradigme politico-théologique du parti unique en République populaire de Chine, les intellectuels chinois doivent s'accrocher bon gré mal gré aux schémas mentaux, au vocabulaire et aux concepts que cet environnement a permis de faire émerger. Mais nous devons nous rappeler que les idées occidentales doivent également s'y adapter.

Le fait de vivre dans un pays qui a connu une forte augmentation de sa richesse matérielle et de sa puissance mondiale au cours des trois dernières décennies a conduit les intellectuels schmittiens en Chine à l'idée de combiner une philosophie dont les origines et le développement remontent à l'Allemagne de l'entre-deux-guerres avec les idées d'État qui ont commencé à se répandre en Chine dans les années 1980. Ce mélange de pensée schmittienne et d'"étatisme" est aujourd'hui très influent dans les cercles universitaires chinois, même si peu d'entre eux semblent s'inquiéter du potentiel destructeur de la philosophie de Schmitt.

Notes :

(1) François Jullien, Traité de l'efficacité : entre pensée occidentale et pensée chinoise, Honolulu : University of Hawai'i Press, 2004, p. 1.

(2) Sur le mouvement des Nouvelles Lumières, voir Xu Jilin, "The Fate of an Enlightenment - Twenty Years in the Chinese Intellectual Sphere (1978-1998)", dans Geremie R Barmé et Gloria Davies, East Asian History, no 20 (2000) : pp 169-186. De manière plus générale et critique, voir Zhang Xudong, ed, Whither China : Intellectual Politics in Contemporary China, Durham : Duke University Press, 2001, partie 1.

(3) L'étude de la philosophie européenne n'était pas une priorité du neuvième plan quinquennal de recherche en sciences sociales et en philosophie 国家哲学社会科学研究九五规划重大课题, qui couvrait la période 1996-2000 ; et le premier livre de Liu sur Carl Schmit, une critique de Carl Schmitt and Authoritarian Liberalism de Renato Cristi, date de 1997. Voir Liu Xiaofeng 刘小枫, 'Shimite gushide youpai jiangfa : quanwei ziyouzhyi?' 施米特故事的右派讲法: 权威自由主义 ? , 28 septembre 2005, en ligne : http://www.aisixiang.com/data/8911.html. Sur le neuvième plan quinquennal, voir Guojia Zhexue Shehui Kexue Yanjiu Jiuwu (1996-2000) Guihua Bangongshi 国家哲学社会科学研究九五 规划办公室, Guojia Zhexue Shehui Kexue Yanjiu Jiuwu (1996-2000) Guihua 国家哲学社会科学研究九五 (1996-2000) 规划, Beijing 北京 : Xuexi chubanshe 学习出版社, 1997.

(4) Liu Xiaofeng 刘小枫, 'Xiandai yujing zhongde hanyu jidu shenxue' 现代语境中的汉语基督神学, 2 avril 2010, en ligne : http://www.aisixiang.com/data/32790.html. Sur la théologie sino-chrétienne, voir également Yang Huiling et Daniel HN Yeung, eds, Sino-Christian Studies in China, Newcastle : Cambridge Scholars Press, 2006 ; Pan-chiu Lai et Jason Lam, eds, Sino-Christian Theology : A Theological Qua Cultural Movement in Contemporary China, Frankfurt am Main : Peter Lang, 2010 ; et Alexander Chow, Theosis, Sino-Christian Theology and the Second Chinese Enlightenment : Heaven and Humanity in Unity, New York : Peter Lang, 2013. Pour un commentaire du courant dominant sur l'influence de Carl Schmitt en Chine, voir Mark Lilla, " Reading Strauss in Beijing ", The New Republic, 17 décembre 2010, en ligne : http://www.newrepublic.com/article/magazine/79747/reading-leo-strauss-in-beijing-china-marx.

(5) Carl Schmitt, Théologie politique : quatre chapitres sur le concept de souveraineté, trans. George Schwab, Chicago : University of Chicago Press, 2005 p. 36.

(6) Mao Tse-tung, "On the Correct Handling of Contradictions Among the People", Selected Works of Chairman Mao Tsetung, Volume 5, édité par le Comité d'édition et de publication des œuvres du président Mao Tsetung, Comité central du Parti communiste chinois, Beijing : Foreign Language Press, 1977, pp. 348-421.

(7) Pour une discussion de son utilisation dans le domaine de la politique de sécurité, voir Michael Dutton, Policing Chinese Politics : A History, Durham : Duke University Press, 2005.

(8) Carl Schmitt, Dictature : de l'origine du concept moderne de souveraineté à la lutte des classes prolétarienne, trad. Michael Hoelzl et Graham Ward, Cambridge : Polity Press, 2014.

(9) Carl Schmitt, La crise de la démocratie parlementaire, trans. Ellen Kennedy, Cambridge et Londres : MIT Press, 2000 ; et Carl Schmitt, Constitutional Theory, trans. Jeffrey Seitzer, Durham : Duke University Press, 2008.

(10) Sur les tendances intellectuelles étatistes et nationalistes, voir Xu Jilin 许纪霖, " Jin shinianlai Zhongguo guojiazhuyi sichaozhi pipan " 近十年来中国国家主义思潮之批判, 5 juillet 2011, en ligne : http://www.aisixiang.com/data/41945.html.

(11) "Communiqué sur l'état actuel de la sphère idéologique". A Notice from the Central Committee of the Communist Party of China's General Office", en ligne : http://www.chinafile.com/document-9-chinafile-translation.

(12) Comme la relation d'agonisme, où l'ennemi schmittien devient l'adversaire. Dans ce contexte, voir Chantal Mouffe, "On the Political. Londres et New York : Routledge, 2005.

(13) Carl Schmitt, Le concept du politique.

(14) Schmitt, Le concept du politique.

(15) Schmitt, Le concept du politique.

(16) Wang et Hu entendent par là : "le rapport entre le degré réel d'intervention que l'État est capable d'entreprendre et le degré d'intervention que l'État espère atteindre. Voir Wang Shaoguang et Hu Angang, The Chinese Economy in Crisis : State Capacity and Tax Reform, New York : ME Sharpe, 2001, p. 190.

(17) Wang Shaoguang 王绍光, Minzhu sijiang 民主四讲, Beijing 北京 : Sanlian shudian 三联书店, 2008.

(18) Wang Shaoguang, 'The Problem of State Weakness', Journal of Democracy 14.1 (2003) : 36-42. Par le même auteur, voir "Democracy and State Effectiveness", dans Natalia Dinello et Vladimir Popov, eds, Political Institutions and Development : failed expectations and renewal hopes, Londres : Edward Elgar, 2007, pp.140-167.

(19) "Dialogue UE-Chine sur les droits de l'homme", disponible en ligne à l'adresse suivante : http://eeas.europa.eu/delegations/china/eu_china/political_relations/humain_rights_dialogue/index_en.htm.

(20) Cui Zhiyuan 崔之元, "A Mixed Constitution and a Tri-level Analysis of Chinese Politics" 混合宪法与对中国政治的三层分析, 25 mars 2008, en ligne à l'adresse : http://www.aisixiang.com/data/18117.html.

(21) Chen Ruihong 陈瑞洪, 'Une coupe du monde pour les études de droit constitutionnel : A Dialogue between Political and Constitutional Scholars on Constitutional Power' 宪法学的知识界碑 - 政治学者和宪法学者关于制宪权的对话, 5 octobre 2010, en ligne : http://www. aisixiang.com/data/36400.html ; et aussi Xianfa yu zhuquan 宪法与主权, Beijing 北京 : Falü chubanshe 法律出版社, 2007.

(22) Han Yuhai 韩毓海, " La Constitution et l'État prolétarien " 宪政与无产阶级国家 en ligne.

(23) Hu Angang, La présidence collective de la Chine, New York : Springer, 2014.

(24) Qiang Shigong 强世功, "The Unwritten Constitution in China's Constitution" 中国宪法中的不成文宪法, 19 juin 2010, en ligne : http://www.aisixiang.com/data/related-34372.html.

(25) Voir également le numéro spécial "The Basis for the Legitimacy of the Chinese Political System : Whence and Whither ? Dialogues entre universitaires occidentaux et chinois VII', Chine moderne, vol. 40, n° 2 (mars 2014).

(26) Randall Peerenboom, China's Long March Towards the Rule of Law, Cambridge : Cambridge University Press, 2002.

(27) Michael Dowdle, " Constitutional Listening ", Chicago Kent Law Review, vol. 88, no 1, (2012-2013) : p. 115-156.

(28) Larry Catá Backer et Keren Wang, " The Emerging Structures of Socialist Constitutionalism with Chinese Characteristics : Extra Judicial Detention (Laojiao and Shuanggui) and the Chinese Constitutional Order ", Pacific Rim Law and Policy Journal, vol. 23, no. 2 (2014) : pp. 251-341.

(29) Liu Yu 刘瑜, 'Have you read your Schmitt today?' 你今天施密特了吗?, Caijing, 30 août 2010, en ligne : https://web.archive.org/web/20170725205823/http://blog.caijing.com.cn:80/expert_article-151338-10488.shtml option=com_content&view=article&id=189:2010-10-08-21-43-05&catid=29:works&Itemid=69&lang=fr

(30) He Baogang 何包钢, 'In Defence of Procedure : a liberal's critique of Carl Schmitt's theory of exception' 保卫程序 一个自由主义者对卡尔施密特例外理论的批评, 26 décembre 2003, en ligne :

(31) Nouveau Testament 2, Thessaloniciens 2 : 3-8 : Ne vous laissez tromper par personne, car cela n'arrivera pas avant qu'il y ait rébellion contre Dieu et que l'homme de l'illégalité, le Fils de la Perdition, apparaisse. Il résistera et s'élèvera au-dessus de tout ce qui porte le nom de Dieu ou à qui l'honneur divin est rendu. Il s'assiéra même dans le temple de Dieu et prétendra être Dieu. Tu ne te souviens pas que je t'ai dit ça quand j'étais avec toi ? Vous savez ce qui l'empêche d'apparaître avant son heure. Cette iniquité est déjà à l'œuvre, mais seulement en secret, jusqu'à ce que celui qui l'entrave soit écarté du chemin.

(32) Pour une illustration simple, voir Gopal Balakrishnan, The Enemy : An Intellectual Portrait of Carl Schmitt, London : Verso, 2002, ch. 17. Pour un résumé du débat sur le rôle du kathechon et la généalogie de la conception de Schmitt en matière de théologie politique, voir Julia Hell, 'Katechon : Carl Schmitt's Imperial Theology and the Ruins of the Future', The Germanic Review, vol. 84, no. 4, (2009) : pp. 283-325.

La réflexion de Flora Sapiovà, Carl Schmitt en Chine, a été publiée sur The China Story le 7 octobre 2015.

13:23 Publié dans Actualité, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : carl schmitt, chine, asie, affaires asiatiques, théorie politique, philosophie politique, politologie, sciences politiques |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

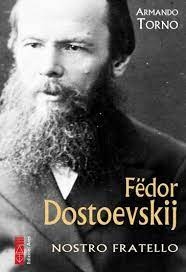

Pourquoi l'écrivain russe Fiodor Dostoïevski est notre frère

Pourquoi l'écrivain russe Fiodor Dostoïevski est notre frère

Le nouvel essai sur le géant de la littérature mondiale signé par Armando Torno pour l'éditeur Ares, recensé par Luca Gallesi

par Luca Gallesi

Ex: https://www.barbadillo.it/101663-perche-lo-scrittore-russo-fedor-dostoevskij-e-nostro-fratello/

Recension: Fëdor Dostoevskij - Nostro fratello par Armando Torno (Edizioni Ares, pp. 142, €14)

Recension: Fëdor Dostoevskij - Nostro fratello par Armando Torno (Edizioni Ares, pp. 142, €14)

Après le délicat hommage à la Mère Russie contenu dans les pages des Rose di Stalin (Marietti 1920, pp. 164, €14,50), Armando Torno reprend ses incursions hors des tribunaux avec le fascinant Fëdor Dostoevskij nostro fratello (Edizioni Ares), qui rassemble ses écrits dédiés à l'auteur des Frères Karamazov. L'auteur lui-même explique dans l'introduction pourquoi il est judicieux de parler d'un classique de la littérature russe à l'ère des médias sociaux: "Dostoïevski est un auteur qui explique mieux que beaucoup d'autres les problèmes qui assaillent la société contemporaine", et étant donné que, malgré l'utilisation généralisée d'Internet et la défense acharnée des droits des minorités réprimées, notre société est étouffée par les problèmes, les aborder avec l'aide d'un penseur profond est certainement plus efficace que de s'en remettre à un influenceur de la télé. En effet, pour ceux qui ne se satisfont pas des solutions toutes faites, le sens de notre existence, qui a été, est et sera toujours le véritable problème à affronter, ne peut être réduit à l'exaltation d'un consumérisme éphémère.

Torno pense, à la suite d'Eckermann, que toute l'œuvre de Dostoïevski a été écrite en suivant la règle selon laquelle "l'homme n'est pas né pour résoudre les problèmes du monde, mais pour chercher où commence le problème, afin de rester dans les limites de l'intelligibilité". Alors, oublions les solutions faciles et retroussons nos manches pour affronter l'écrivain-philosophe avec le sérieux et l'engagement qu'il mérite. Tout d'abord, nous devons considérer le problème de la foi, qui imprègne à la fois son œuvre et sa vie, étant donné que: "sa foi n'est pas quelque chose de définitif, quelque chose de sûr auquel on peut s'accrocher. C'est le doute, une recherche exaspérée, qui se transforme parfois en tourment. (...) Il n'est pas un orthodoxe pratiquant, mais il redécouvre sa religiosité lorsqu'il purge sa peine en Sibérie ; en tout cas, il vaut mieux ne pas le considérer à l'égal d'un croyant pratiquant, au sens que l'on peut donner à ce terme". Oui, car, comme nous le savons tous, avoir la foi signifie avoir des doutes, parfois des doutes brûlants, qui nous poussent à une recherche exaspérée, frémissante, douloureuse, comme l'a confirmé Dostoïevski tout au long de sa vie. Peut-on dès lors considérer qu'il est davantage un philosophe qu'un romancier ? Pour Nietzsche, la réponse est certainement affirmative, puisque, bien que les deux hommes ne se soient jamais rencontrés, ils partageaient l'idée que le centre de la pensée était Dieu, qu'il soit accepté ou rejeté. Pour le Russe, Dieu s'est incarné dans un acte d'amour extrême, tandis que pour l'Allemand, Dieu est mort, mais malgré leur distance apparente, les deux sont très proches et liés par une estime mutuelle.

Mais les réflexions religieuses ne sont pas les seules à rendre l'écrivain russe d'actualité: dans les pages du Journal d'un écrivain, il se plonge dans les affaires politiques et l'actualité, confirmant son extrême acuité de pensée. Dostoïevski, par exemple, est convaincu que la Russie est supérieure à l'Europe, ou du moins qu'elle fait partie intégrante d'un même destin, un destin qui ne peut être ni individuel ni indistinctement mondial, mais exclusivement national, car "qui perd son peuple et sa nationalité, perd aussi sa foi en sa patrie et en Dieu", et cela, tant au milieu du 19ème siècle qu'au début du troisième millénaire, est une véritable catastrophe.

10:59 Publié dans Littérature, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : dostoïevski, livre, littérature, littérature russe, lettres, lettres russes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Un légendaire poétique pour des temps sombres et mécaniques - DROITS D'HAUTEUR

Un légendaire poétique pour des temps sombres et mécaniques

DROITS D'HAUTEUR

Frédéric Andreu-Véricel

Il serait exagéré de dire que notre époque aide à nous accomplir en notre légende personnelle et collective. En revanche, elle nous met face à des i-phones et autres écrans d’ordinateur qui, nous propulsant dans d’artificiels lointains, nous écartent, pour une part essentielle, de notre proche et de notre prochain. Tout se passe comme si nos vies, pourtant augmentées, nous échappaient de plus en plus. Quand les Anciens disposaient, eux, de leurs dieux et de leurs rêves pour en remonter le cours, nous disposons, nous, d’écrans hypnotiques et d’idéologies captatives qui sont autant de cercueils de verre où sommeille Blanche Neige. Nous oublions non seulement la vie véritable, mais aussi l’oubli même de cet oubli.

Des princes charmeurs - faute d’être charmants - la modernité n’en manque pourtant pas ! Course à l’argent, idéologie du progrès, théories du genre, etc, mais aucun ne parvient à réveiller la princesse endormie en nous...

Du coup, nos âmes cherchent à donner le change en se cachant derrière de belles opinions, des «moi-je-pense-que» et tout un attirail de formules toutes faites qui sont autant de rideaux de couleurs que l’on accroche à nos fenêtres. Tout cela, rend-il vraiment heureux ?

Le bonheur, ce n’est pas une citation, une hypothèse, un rideau, c’est le soleil qui entre par la fenêtre ! C’est respirer à plein poumon, c’est un «oui» franc à la vie, le bonheur !

Un jour ou l’autre, pourtant, nous avons tous été touchés par ce bonheur, non point en preuves tangibles et permanentes, mais en frôlement d’ailes. Et puis à force d’être univoque, l’amour s‘en va, faute d’être légendaire… Le «bonheur», nous dit Edith Piaf, «ne nous appartient pas plus que le soleil».

Avec une pincée de souveraineté dans la vie, alors tout redevient possible ! «Les hommes se saluent à nouveau de loin en loin, et parfois cheminent ensemble, non en touristes mais en fils de roi», ces mots de Luc-OIivier d’Algange semblent nous dire que la guerre de chiffre qui cherche à te réduire en variable d’ajustement d’un vaste projet économique n’est peut être pas une fatalité. Ils peuvent essayer de réduire ta vie en une équation à trois inconnues - 1, lieu de travail ; 2, lieu à habiter et 3, temps de transport - tu résous l’inconnue 1, mais c’est la 2 qui refait parler d’elle, vient encore le tour de la 3, et ainsi de suite… mais un jour, tu te lasses de ce jeu de bancales chaises musicales !

Tu prends des rides aux yeux sans que jamais, jamais tu n’aies entendu parler des octaves au-dessus, non pas des degrés d’ajustements syndicaux, mais des octaves au-dessus.

Un « légendaire poétique », cela sert justement à cela : changer d’octave, hisser ta vie à hauteur de légende. Cela ne sert pas à rêver ta vie mais – tout au contraire de la croyance commune - à vivre ton rêve. Tenir le sceptre de ta vie, cela consiste aussi en risques assumés, en paroles tenues, et pas seulement en citations latines placées entre deux toasts dans les salons bourgeois... La littérature, c’est assumer l’acoustique de ta vie, comme ce jour où, sans les chercher, tu retrouves une à une les paroles de cette chanson que tu fredonnais depuis l’enfance. Cela permet de passer du «compte de faits» au «conte de fée». La littérature, c’est la Fée Bleue de la légende qui transforme la marionnette de bois en vrai petit enfant, ton enfant intérieur, rendu à l’air libre.

Bref, les services à croyances, les catéchismes citoyens, les grandes militances, aujourd’hui périmés ! Ils peuvent imposer leurs masques, planter leurs panneaux jaunes qui t’obligent à passer par ici, à passer par là... quelque chose en nous préférera toujours les chemins et les vieilles ruelles que l’on n’atteint qu’à pieds. On les connaît trop bien leur itinéraire de délestage à ronron et à rond-points.

Ta «légende», c’est ce refrain d’enfance dont tu peines, parfois, à retrouver les paroles… des rencontres qui laissent comme une impression de «déjà vue» dans l’âme. Un refrain qu’on chantonne dans la salle d’attente des paroles et du sens… c’est cela la légende que tu cherches !

Dans cet ouvrage, pas d’exposés savants ! que des broderies de souvenirs, aérées ça et là de poèmes et de contes mi-rêvés mi-réels !

Juste pour te dire qu'au fond, une vie réussie, c’est pas si difficile que cela. Une vie réussie, c'est une existence dont on a extirpé les ressorts du ressentiment. C’est une vie éloignée le plus possible des gens toxiques, une vie entourée d'amis, d’animaux et de plantes. C’est une maison ornée de fleurs aux fenêtres. Ce sont des voyages dans le coeur, des rêves dévoilés, et des paroles stéréophoniques qui te parlent à la fois de là-bas et d'ici...

Frédéric Andreu, 2021.

10:13 Publié dans Littérature, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : frédéric andreu, livre, lettres, lettres françaises, littérature, littérature française |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook